1. Introducción

El objetivo del presente trabajo es analizar las condiciones de trabajo femenino en el mundo de la historieta argentina, y hacer hincapié la transformación que fue teniendo lugar en ese rol durante transcurso de las décadas, desde los años cuarenta, cuando comienzan a aparecer los primeros trabajos firmados, hasta la actualidad. Se trata de un periodo amplio marcado por fuertes trasformaciones, por lo tanto, será necesario utilizar un abordaje metodológico multidiscplinar. Desde una perspectiva historiográfica se estudiarán las trayectorias de las artistas y algunas de las publicaciones más relevantes entre 1940 y 2001. Durante esos primeros años las experiencias son reducidas, y encontramos pocos casos de artistas que se dedicaron profesionalmente a la historieta, aunque su número comienza a aumentar progresivamente, a la par de su grado de visibilización y reconocimiento.

En el segundo periodo, las condiciones del mercado cambian. Como se verá en las páginas siguientes, la cantidad de autoras se multiplica, en un contexto de aparición de nuevas prácticas editoriales que emergieron ante la desaparición de la revista de publicación periódica. Por lo tanto, se propone adoptar una perspectiva sociológica, desde la que se pueda analizar el mercado actual con base en datos cuantitativos y cualitativos, que permitan problematizar las condiciones y los espacios de trabajo de las mujeres en el segmento.

2. Mujeres y trabajo en el mundo de la historieta argentina, un primer periodo desde el surgimiento del sector hasta mediados de los setenta

Para analizar el cambio del rol de las mujeres en el mundo de la historieta actual es necesario retrotraerse unas décadas, y observar algunas de sus particularidades más distintivas. En primer lugar, desde su origen, a principios del siglo XX, las historietas fueron consideradas como un entretenimiento menor dentro del conjunto de las industrias culturales. Dedicarse a su producción no solía estar acompañado de un reconocimiento social, de consagración artística o de la perspectiva de una buena remuneración económica. Las condiciones laborales tampoco eran óptimas, ya que respondían a la demanda periódica y masiva, aunque eran mejor pagas y menos exigidas que las que podían encontrarse en las fábricas. Vázquez (2010) explica que, durante el transcurso de la época de esplendor del sector, entre las décadas de 1940 y 1950, las principales editoriales perfeccionaron e impusieron una profesionalización del trabajo basada en una división de tareas que optimice la producción. La organización más general separaba a los maestros de los ayudantes. Los primeros eran autores consagrados, quienes solían tener a cargo alrededor de una decena de tiras publicándose en revistas semanales y quincenales, y delegaban el relleno de fondos o la elaboración de guiones básicos en los segundos; estos eran los amateurs, se iniciaban como asistentes mientras iban aprendiendo el oficio. El trabajo en las grandes editoriales se volvía así estandarizado y dejaba con poco margen para la creación y la experimentación. La lógica era colectiva y la expectativa de movilidad jugaba un rol fundamental. La autora remarca que las mujeres históricamente no se mantuvieron al margen, pero el modelo de producción extremadamente jerarquizado que adoptaron las firmas más importantes las relegó a un rol subsidiario, donde no solían recibir reconocimiento formal ni tenían expectativas de ascenso. Por este motivo las que se dedicaron profesionalmente fueron pocas y aumentaron con relativa lentitud. Amadeo Gandolfo (2017), agrega que, en general, empezaban a publicar a través de algún pariente ya inserto en el medio, que les cedía parte de su trabajo.

Para analizar esas condiciones se propone retomar el trabajo de Kate Millett de 1970, Política Sexual, en donde afirma que “ya que en las sociedades patriarcales la mujer siempre ha trabajado, realizado con frecuencia las tareas más rutinarias o pesadas, el problema no gira en torno al trabajo femenino sino a su retribución económica” (1995, p. 94). Se agrega la categoría de retribución simbólica, entendida como el reconocimiento y la valoración tanto de los pares como del público por el trabajo realizado. También se aborda la propuesta de Millett (1995) para pensar desde qué lugar las artistas participan en el sector. Para la autora, la sociedad patriarcal atribuye a ambos sexos diferencias innatas relativas a los rasgos de la personalidad, de las que se derivan divisiones claras en todos los campos de la organización social, y los procesos mediante los cuales las mujeres se convierten en guionistas o dibujantes no escapa a esta lógica. En ese mundo de hombres que es el mercado de historietas, el formato típico -la revista- priorizaba el género de aventuras, en el que pocas mujeres se destacaron. Otras se dedicaron al humor o a las publicaciones especializadas. Las experiencias resultan disímiles y difíciles de agrupar, por lo que se intentará realizar un recorrido por las trayectorias más relevantes, y que resulten representativas de las experiencias laborales y artísticas más típicas del campo. No se pretende establecer una tipología de trabajos tradicionales, aunque sí reconocer de qué manera la distinción entre lo masculino-femenino organizó las rutinas productivas y las relaciones sociales dentro y fuera de las redacciones, y cómo fue relegando a las autoras a lugares minoritarios o invisibles en las páginas de las publicaciones.

2.1. El humor de las mujeres

La barrera de los géneros idóneos para mujeres comenzó a romperse a través del humor gráfico. Estas obras permitían desarrollar temas generales y políticos, y no solamente aquellos que eran supuestamente inherentes al interés femenino, como el romance, las tareas del hogar o el esparcimiento de los chicos. En la antología realizada por Juszko (2000) se mencionan las primeras experiencias de Delfina Hidalgo en El Padre Camargo (1870); Fausta Garbino Guerra en Caras y Caretas (1898); Silvia Guerrico en El gran rotativo de la revista Atlántida (1923); y Matilde Velaz Palacios, que, en la década de 1930, además de dirigir el semanario Para Tí, también creó y guionó la tira El tío Migajas y Lucerito. Sin embargo, con frecuencia, las primeras participaciones no se realizaban de manera profesional sino como actividades secundarias, y el viraje hacia otros géneros resultó lento, aunque progresivo.

En la revista Sintonía, que se publicó semanalmente durante las décadas de 1930 y 1940 destinada al público radioaficionado, Niní Marshall1, bajo el pseudónimo de Mitzi, tuvo entre 1933 y 1934 una columna semanal llamada Alfilerazos, en donde satirizaba a los personajes radiales, canciones o programas contemporáneos (Acevedo, Mamone, Ruggeri y Oliva, 2019). Otro caso notable es el de Laura Quinterno, hermana de Dante Quinterno, el historietista y creador del sello que llevó su nombre. Bajo el pseudónimo de Ada Lind, fue guionista de Patoruzú y creadora de uno de sus personajes, El Gnomo Pimentón. También fue autora de Rayito y Clavelina, tira que se publicó en Diario El Mundo durante los años treinta. Por la misma la redacción pasó también María Ester del Grosso. El dibujante Eduardo Ferro, con quien trabajó durante varios años, la describe como una mujer culta, respetada, y rodeada por un aura de distinción que atribuye a los múltiples viajes que realizaba por estar casada con un diplomático (Juszko, 2000). Los intentos de rastrear más datos sobre su vida privada resultaron infructuosos, pero estas evocaciones permiten suponer que no se dedicaba profesionalmente al oficio.

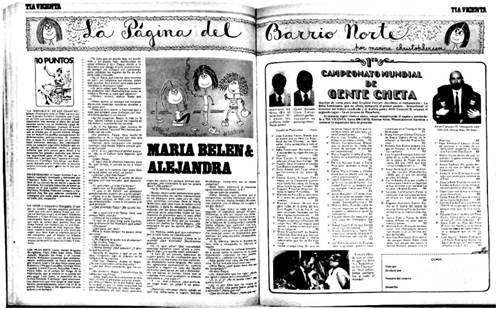

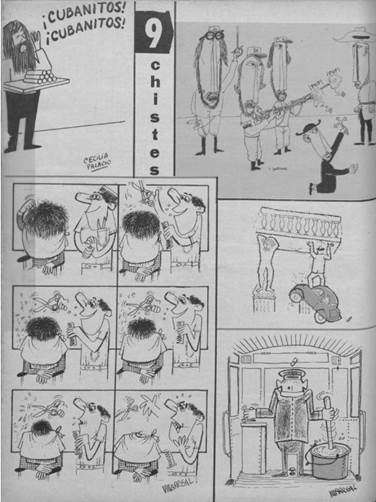

Otra humorista popular fue Cecilia Palacio. Profesora de dibujo y pintura egresada de la Escuela de Bellas Artes y golfista reconocida, su carrera se inclinó hacia la historieta al igual que la de su padre, Lino, quien hacia finales de los cincuenta le delegó la continuación de sus tiras principales. Su mayor reconocimiento siempre estuvo vinculado al haber perpetuado ese legado, a pesar del sinfín de colaboraciones sobre temas de humor general y político que realizó. De ellas se destacan las realizadas para Tía Vicenta, en donde trabajó junto a su hermano, Faruk (Jorge Palacio), otro consagrado dibujante y humorista. Al respecto de Ramona, personaje al que se dedicó hasta 1992, y que en ese momento se publicaba en La Opinión desde 1986, Cecilia recordaba que “Papá me lo regaló en el año ´58, un día viene y me dice: `de ahora en adelante te encargas vos de Ramona, Tremebunda y Terrino´, y de ahí en más los hice. Se sigue publicando porque el material es mucho” (Algaba, 2019, s/p).

Figura 2 Fuente: Trabajo de Cecilia Palacio publicado en el n° 89 de Tía Vicenta, 21 de abril de 1959. Gentileza Fundación Landrú

Figura 3 Fuente: Colaboración atribuida a Blanca Cotta, sin firma. Tía Vicenta n° 19, 17 de diciembre de 1957. Fotografía propia, Hemeroteca de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (BNMM), 2019.

Por su parte, Blanca Cotta (1925-2019), durante la década de 1940, comenzó a colaborar con las revistas humorísticas Cara Sucia y Cascabel, firmando como Cerebela. A partir de 1957 se le atribuyen una serie de trabajos para Tía Vicenta. A finales de los sesenta empezó a ilustrar sus recetas de cocina para la revista Anteojito e inició su etapa en El Libro de Oro Patoruzú.

También hay que destacar el caso de Marina Christophersen, quien se convirtió en jefa de redacción y quedó a cargo de la Página del Barrio Norte, sección más popular durante el segundo periodo de Tía Vicenta, entre 1977 y 1979. Aquí podemos encontrar a uno de los primeros casos registrados formalmente en donde una mujer ocupa un espacio de responsabilidad en este ámbito. Es notable, además, la doble página firmada con nombre y apellido, en una revista con una tradición de preponderancia masculina. Cabe mencionarse que por esta publicación pasaron varias artistas2 además de las mencionadas, aunque de la revisión hemerográfica realizada se lograron rescatar pocos trabajos firmados: los de Beatriz Schaefer Peña, María Rosa Senet, Ela Loizaga (Elva Kan), María Elena Walsh (melenita), Susana Tatana Caride (Mima Mamemima) y María Mayochi (Moralista)3. Como aparecián varias viñetas anónimas, junto a las de Landrú, Siulnas, Faruk, Quino, Caloi, entre otros, la hipótesis es que nos encontramos con trabajo artístico remunerado, aunque sin la posibilidad de acceso a la visibilización, al reconocimiento y a una eventual consagración.

2.2. Las primeras profesionales y el acceso a los “géneros masculinos”

Desde fines de la década de 1940, cerca del inicio de la época de oro del sector, el número de mujeres historietistas comienza a crecer y su participación deja de ser ocasional. El propio campo coincide en reconocer a Idelba Lidia Dapueto y Martha Barnes como las primeras artistas dedicadas profesionalmente. La primera arrancó su carrera como discípula de Carlos Clemen, quien influyó notablemente en su estilo artístico. En el transcurso de los años se convirtió en su colaboradora y compañera sentimental. En 1949 comenzó a trabajar en una revista fundada por su mentor: Suspenso, que empero haber publicado solamente cuatro ejemplares, presentó una gran variedad y calidad de material; incluyó trabajos de sus alumnos, adaptaciones literarias, y obras nacionales y extranjeras. Al año siguiente se incorporó a otro de sus proyectos, la fugaz Filmograf. Durante los cincuenta realizó colaboraciones para Billiken, mientras trabajaba como asesora artística para Cleda, sello fundado por Clemen, que funcionó entre 1957 y 1961. En 1960 el editor la dejó a cargo de los títulos Comanche, Frente de Combate y Corsario. Entre los sesenta y los setenta trabajó en Intervalo. Y entre las décadas de 1980 y 1990 fue parte de los equipos editoriales de Dante Quinterno; Abril, en donde colaboraba con la realización de Meteoro; Kapelusz; Plus Ultra; e Hyspanomerica, sello recordado por haber editado a partir de 1986 la colección Biblioteca de Ciencia Ficción, conocida popularmente como Biblioteca Azul (Acevedo et al., 2019).

Figura 5 Fuente: Revista Intervalo, año XXII, n° 1089, 03 julio de 1966. Fotografía propia, Hemeroteca de la BNMM, 2019.

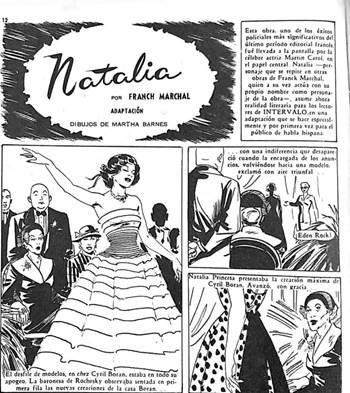

La segunda mencionada, Martha Barnes, estudió en la Academia Nacional de Bellas Artes de Mendoza, desde donde ya había mostrado su inclinación hacia la historieta. Allí encontró las primeras trabas en su carrera, de la mano de profesores convencidos de que lo que hacía no era ni arte, ni una profesión de mujeres. Una vez recibida se mudó a Buenos Aires y comenzó a trabajar en las editoriales Tor, Abril, Perfil, Esquiu y Acmé (Bukavec y Ávila, 2016). Inició su carrera de dibujante profesional en 1949 en Editorial Muchnik4. En 1951 se integró al equipo de Intervalo, la revista para mujeres de Columba, sello en el que continuó hasta que cerró sus puertas. Allí, también logró superar el encasillamiento en el público femenino e incorporarse al género de aventuras, y entre las décadas de 1960 y 1960 también dibujó tiras para D’Artagnan y El Tony como los westens Tierras Salvajes o Veinte centímetros de piel vulnerable. En 1967 ilustró Susana en el viento, uno de los guiones de Robin Wood, publicado en Intervalo. A partir de 1975 comenzó a colaborar con la revista Skorpio, de Ediciones Record. En Columba, a mediados de los ochenta, quedó a cargo de Cuentos del Emir, con guiones de José Luis Arevalo, una de las últimas tiras propias editadas por el sello. Además de la historieta de circulación periódica, Barnes también trabajó como ilustradora para diario La Nación, editoriales nacionales como Estrada, Codex, Sigmar, o Kapelusz, entre otras, y extranjeras, entre ellas DC Comics y Eerie Publications. También fue actriz de teatro y trabajó en radio y televisión. Actualmente continúa en actividad.

Figura 6 Fuente: Intervalo, año XV, n° 767, 10 de abril de 1960. Fotografía propia, Hemeroteca de la BNMM, 2019

Otro caso que se incluye es el de Gisela Dester, a pesar de su corta carrera. Comenzó a asistir a Hugo Pratt en 1955 con los fondos de Ana de La Jungla y Ticonderoga -un trabajo artísitco onírico que se perdió en las reimpresiones modernas de las tiras, caracterizadas por su baja calidad-. Al poco tiempo ambos comenzaron una relación sentimental cargada de conflictos, y que finalizó con el viaje del dibujante a Europa (Petitfaux, 2012). Su trabajo fue tan notable que convenció al propio Héctor Oesterheld de encomendarle la continuación de esta última serie entre 1958 y 1959. Al año siguiente se incorporó como dibujante de Sargento Kirk. Se trató de la única mujer que dejó su firma en una revista del sello. Después de esas experiencias no volvió a dedicarse a la profesión, y la falta de reedición de esas obras en particular hizo que su trabajo se perdiera de vista por años5.

Figura 7 Fuente: Dibujos de Dester para Ticonderoga. La imagen pertenece a la compilación de la serie realizada por la Biblioteca Clarín de la Historieta en 2004.

Al respecto de esta publicación, es menester destacar que el lanzamiento de Frontera6 sentó un precedente determinante que permitió de rebasar los límites impuestos por el mercado. Fundada por los hermanos Germán y Héctor Oesterheld en 1956, logró introducir verdadero aire de modernización en la historieta argentina, que venía anclada al modelo mecánico y rutinario que imponían las grandes editoriales, y que sin duda influyó en las dinámicas y en los espacios de trabajo de las mujeres. Entre sus innovaciones, ofreció a los dibujantes conservar la propiedad intelectual de sus ilustraciones, lo que implicó una redefinición de la relación que cada artista establecía con cada proyecto.

Sobre el rol específico tuvieron mujeres, ya hemos mencionado la fugaz participación de Gisela Dester. Por su parte, Fernanda Nicolini y Alicia Beltrami (2016) indican que desde su surgimiento y hasta su cierre en 1961, la revista se convirtió en una verdadera empresa familiar que funcionó sobre la base de no pocas informalidades, de las que no quedó exento el sector femenino. La redacción siempre estuvo en manos de Héctor; su hermano mayor, Jorge, aunque realizó algunas incursiones como autor, se encargaba principalmente de las tareas administrativas. También trabajó su esposa, Elsa Sánchez de Oesterheld, quien ofició de transcriptora y traductora. Y su hermana, Nelly Oesterheld, comenzó su carrera como ilustradora bajo el seudónimo “Chikie”, pero su nombre jamás apareció en Frontera y no quedó ningún registro concreto de su aporte, más allá de lo testimonial. Sí firmó los trabajos que realizó junto a su hermano en la publicación de cuentos infantiles para Editorial Sigmar. Con los años continuó dedicándose a la profesión y también se inclinó hacia la escritura (Diario Jornada, 24 de marzo de 2016).

2.3. Derribando el mito de las revistas especializadas: Intervalo y las infantiles

Si bien ese tipo de publicaciones parecían ofrecer un espacio de trabajo ideal para las mujeres, éste estaba lejos de ser su territorio. Como se mencionó en los párrafos iniciales de este artículo, la historieta fue tradicionalmente un mundo de hombres, y esto incluyó a todos los segmentos del campo. De la revisión hemerográfica de las revistas Para Ti, Intervalo, Billiken y Anteojito, pudo observarse que solamente la primera tenía una mayoría de autoras y una sucesión redacciones femeninas. También era la única que se presentaba destinada completamente a al público de lectoras. En cambio, si bien Editorial Columba lanzó Intervalo con el objetivo de captar la atención de ese público, tampoco pretendía perder al sector masculino interesado. De hecho, la publicación se presentaba a sí misma como “una revista de historietas para mayores” (Intervalo, 30 de junio de 1950, p. 14), mientras que las publicidades se inclinaban hacia las mujeres de la época: joyas, zapatos o cremas, y de vez en cuando geles para el cabello o la escuela de detectives.

Figura 9 Fuente: Publicidad incluida en Intervalo, año VI, número 268, 30 de junio de 1950. Fotografía propia, Hemeroteca de la BNMM, 2019.

La estrategia funcionó, ya que fue una de las publicaciones más populares del momento entre hombres y mujeres. Según Gociol y Rosemberg (2003) se trató de una fusión entre la historieta y la novela por entregas. El primer número apareció en abril de 19457 y se publicó semanalmente hasta 1967. Después continuó con anuarios hasta 2000. Durante ese lapso, la mayoría de los artistas fueron hombres, muchos de ellos autores consagrados. Sin embargo, por sus páginas pasaron o iniciaron sus carreras buena parte de una generación entera de historietistas, algunas ya mencionadas y otras como Patricia Breccia, Lucía Vergani, Laura Gulino, Sara López, Noemí Noel o Paula Marín. El guionista Armando Fernández (2007) da cuenta, a partir de su experiencia, de cómo se fue diluyendo la reticencia de ver nombres y apellidos de autoras en las páginas de la revista, al menos en cuanto a la rutina de escribir historias románticas: los autores comenzaron a utilizar seudónimos femeninos para ganar la confianza de las lectoras. Él mismo publicó cerca de cincuenta guiones bajo el nombre de Virginia Lang, y reconoce que no era el único que recurría a esta práctica.

Las publicaciones infantiles dan cuenta de una situación similar. La más antigua y longeva, Billiken, fue fundada en 1919 por Constancio C. Vigil y continuó editándose hasta el año pasado. A grandes rasgos, cumplía con la misma premisa, pero dada su extensión, analizaremos el suplemento lanzado en 1971, El Clan de Mac Perro. Estuvo a cargo de Eugenio J. Zoppi y de Ricardo Piú e incluyó a varias plumas consagradas como las de Alberto Breccia, Domingo Mandrafina, Alberto Contreras, y Horacio Lalia, entre otros. Cada entrega incluía un cuento de doble página que solía estar a cargo de Esther Picos, quien también guionaba la tira Un anillo muy brillante, con dibujos de Leopoldo Durañona. También se publicaba Mariel, con textos y dibujos de Beatriz Bolster. En cuanto al otro gran clásico de los quioscos argentinos, Anteojito, nació en 1964 y continuó publicándose hasta 2001. La prolífera imaginación de Manuel García Ferré creo a todos los personajes emblemáticos del sello. En el transcurso de las casi cuatro décadas que duró la publicación, varios dibujantes conformaron los equipos que sacaban adelante las tiras. Nuevamente se encuentra una mayoría masculina y una dibujante de la que poco se pudo rastrear de su carrera: Myriam Méndez, y ya se ha mencionado el aporte de Cotta.

3. Comienzo del periodo de decadencia del mercado de historietas hasta la fuerte crisis de 2001

Los oscuros años que transcurrieron entre 1976 y 1983, por causa de la represión y la censura perpetrada por la Dictadura Militar, pusieron un freno a los proyectos culturales de toda índole. Pero el regreso a la democracia funcionó como un aliciente espectacular para retomarlos. De todos ellos, ya entrando en el periodo de decadencia de la historieta de circulación periódica, emerge como actor relevante Ediciones de la Urraca8 (Hum®, SexHum®, Humi, Satiricón o Fierro, entre otras), fundada en 1974 por Andrés Cascioli. Por su redacción pasaron humoristas gráficas como, María Fiorentino, Cristina Wargon Viviana Loew, Elvira Ibargüen, Marta Vicente, Sibila Camps, María Alcobre, Patricia Breccia, Maitena Burundarena, Emma Wolf, Viviana Gómez Thorpe, María Livingston, Petusí (María Alicia Guzman) Genoveva Arcaute o Ana von Rebeur.

Las revistas de Cascioli, una vez superadas las restricciones de la dictadura, sirvieron como punto de contacto para un público joven que necesitaba respirar toda la libertad que la democracia podía ofrecerle. El material continuaba pensado mayormente para un público masculino, pero los condicionamientos para las lectoras y para las autoras eran mucho más laxos. En ese contexto, y en el marco de trasformaciones socioculturales en torno al rol social de las mujeres en general, el número de artistas femeninas comenzó a aumentar, así como su visibilidad tanto hacia el interior como hacia el exterior del campo. Sin embargo, las revistas no perdieron su impronta masculina, que algunos casos se incrementó después de 1983. Tal como destaca Acevedo (2017):

Fierro emerge en posdictadura y pone en circulación imágenes de violencia sexual que pueden ser leídas en tanto un uso comercial de lo femenino que se traduce en una ‘erotización de la dominación’, pero que se vinculan a lo que no se puede narrar (p. 7).

En este caso, la represión sexual y la represión política se cruzan y explotan en la tinta, y el mensaje de la publicación, que mantendrá, aunque progresivamente suavizado, será el de ostentar el privilegio masculino de ejercer la libertad política, sexual y narrativa. En el marco de esta estética hegemónica, las autoras nunca podrían ser más que invitadas. Asimismo, también empezaron a realizar colaboraciones ocasionales para las páginas de humor gráfico de los matutinos principales. Sin embargo, más espacios no implicaron una socialización estructurada en torno a normas menos sexistas, y la posibilidad de publicar demandaba esfuerzos y contratiempos a los que no eran sometidos los autores (Juzsko, 2000), que compartían otros espacios, dinámicas y rutinas de las que las mujeres continuaban excluidas.

Resulta interesante que el reconocimiento de las autoras de historietas durante los ochenta y los noventa estuvo acompañado por una tendencia que comenzaba a registrarse a nivel internacional: la identificación del trabajo de las mujeres en el campo con la historieta femenina, etiqueta que hace referencia a las obras dedicadas a explorar la construcción de la categoría “mujer”, cargadas de un importante componente autobiográfico, con miradas retrospectivas y analíticas de las experiencias propias sobre la pareja, la familia, la sexualidad, el trabajo, la maternidad, etcétera (Cortijo, 2011)

En esta línea, se destaca el caso de Maitena Burudarena, una de las primeras considerada como humorista femenina. En 1994 comenzó a encargarse de la página de humor de la revista Para Ti, cuya recopilación se convirtió en el best-seller de Random House Mondadori, Mujeres Alteradas. Su siguiente trabajo, en la sección de humor de La Nación, dio origen una serie de compilaciones que Ediciones de la Flor lanzó en 2002, Superadas 1, 2 y 3. La edición dominical del matutino fue publicada por Sudamericana en Curvas Peligrosas 1 y

2. En agosto de 2011 presentó su primera novela, Rumble, en donde abandona el humor para incursionar en aristas más serias y complejas de la identidad femenina. La trayectoria de Maitena da cuenta de cómo la historieta femenina está más vinculada una agenda mediática que prioriza la satirización de propia condición femenina de las humoristas, más que a una tendencia o a una corriente artística.

3.1. Las primeras revistas feministas: Persona y Feminaria

Revista Persona no estaba dedicada a la historieta, sino que fue precursora en la difusión del pensamiento feminista en Argentina. Su página de humor gráfico también fue pionera en la utilización del género como instrumento político. Salió por primera vez en octubre de 19749 impulsada por el Movimiento de Liberación Feminista (MLF) y estaba dirigida por la militante María Elena Odonne. Eva Rodríguez Agüero (2012) explica que surge en el marco del desarrollo de un puñado de grupos feministas que buscaban un espacio de injerencia política en un escenario extremadamente turbulento. En los números dos, tres y cuatro, correspondientes a noviembre y diciembre de 1974 y enero-febrero de 1975 respectivamente se publicó la obra de Sylvia Bruno. Lamentablemente, sus colaboraciones de terminan ahí, ya que a partir del número cinco, editado en abril de 1975 la situación económica y la falta de suscritores demando un diseño más austero y una menor calidad de impresión10.

Figura 12 Izquierda: Fuente: Sylvia Bruno para Revista Persona, diciembre de 1974, Año 1, N° 3. Archivo digital América Lee del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas (CeDInCI). Derecha: Fuente: Stela de Lorezo para Feminaria, año 1, n° 1, junio de 1988.

También es menester mencionar a la revista Feminaria, dedicada difundir textos feministas de diferente índole. Se publicó entre 1988 y 2007, con una periodicidad de entre uno y tres números por año. En ese lapso atravesó diferentes cambios de diseño, pero en sus comienzos además de contar con una página de humor gráfico feminista, también le dedicaba la contratapa, que solía estar a cargo de Diana Raznovich11 o Silvia Ubertalli; sentando así otro precedente en la utilización del género humorístico como herramienta de militancia política feminista.

3.2. La recesión del mercado de historietas y el surgimiento de las publicaciones autogestivas

La decadencia del mercado de historietas se preludia desde el inicio de los ochenta. En Argentina la edición en su conjunto se sumía en un estancamiento productivo relativo, mientras que los principales sellos editoriales daban manotazos de ahogado ofreciendo productos cada vez más comerciales, reediciones de antiguos éxitos, y vendiendo al extranjero. Esto dio muy poco lugar al desarrollo del género y a la exploración artística. Empero este declive se profundizó durante la década de 1990, por otro lado, en la historieta argentina se estaban originando otros movimientos que parecían encaminados a generar un resurgimiento o una nueva ola. Fanzines y revistas independientes comenzaron a circular, con distintos formatos y calidades. Esta explosión alcanzó su punto máximo entre 1997 y 1998, años en los que Agrimbau (2008) sitúa al boom de los fanzines, un formato que ya popularizado en Estados Unidos, cuando llegaron a contabilizarse alrededor de cien publicaciones diferentes. En este contexto crisis económica hacia fines del siglo XX, el mercado de revistas masivas de historietas, comercializadas en los quioscos a bajo costo y editadas con base en modelos de trabajo altamente profesionalizados, llega prácticamente a su final en 2001. Para Gociol y Rosemberg esta decadencia del mercado tradicional de historietas fue un aliciente para esas ediciones autogestivas y los proyectos personales de los historietistas que, aunque trabajaban para el exterior, aún soñaban con ver su trabajo circulando en el país (2000).

En este periodo comienzan a sonar los nombres de Caro Chinaski, Delius (María Delía Lozupone), Power Paola (Paola Gaviria), Daniela Kantor, Mirta Lamarca, Laura Gulino, Julieta Arroquy y Clara Lagos, entre otras. Y aunque surgen modalidades de trabajo muy diferentes, irónicamente, el objetivo de vivir profesionalmente de la historieta se desdibuja, salvando casos contados. Las experiencias de autoedición se convirtieron en la forma más popular, y prácticamente la única opción, para que los artistas nacionales no reconocidos difundieran su obra, mientras que aquellos con más trayectoria debieron optar por trabajar para los mercados extranjeros. Asimismo, a partir de estas experiencias comienzan a aparecer las primeras editoras, generalmente, historietistas que se dedicaban a publicar su propio trabajo ante la falta de otros espacios.

4. El panorama actual

Con excepción de algunos proyectos independientes esporádicos, el mercado de revistas no logró recuperarse después de 2001, y solamente Fierro12 permaneció en los quioscos. Por otro lado, los sellos especializados en el género se volcaron hacia la publicación de novelas gráficas13 en formato libro14. Este periodo se caracteriza por la popularización de obras extranjeras, aunque en el plano nacional, durante los últimos años pareciera resurgir el interés por los autores argentinos, nuevos y reconocidos. En cuanto a las autoras, si bien ya no existen las puertas de acceso que definían a las etapas anteriores, las editoriales continúan publicando a una mayoría masculina.

Las autoediciones, los fanzines, el auge de las ferias independientes, diferentes eventos15 y otros circuitos de circulación alternativos han favorecido a una proliferación y difusión de artistas que no se adaptan necesariamente a los cánones del campo. Por su parte, durante los últimos años, en especial después de la primera marcha de Ni una menos16, que se realizó por primera vez el 3 de junio de 2015, hubo un aumento del interés por las obras de temática femenista, instalándose incluso en la agenda mediática y editorial. Algunas de las guionistas y dibujantes que surgieron en los últimos años fueron Daniela Arias, Natalia Lombardo, Florencia Pernicone, Muriel Frega, Romina Fretes, María Victoria Rodríguez, Sukermercado, Mirita Jazmín, Dolores Okecki, Aleta Vidal, Nacha Vollenweider, Catalina Minteguía, Varela Kiwi Moe, Lucía Brutta, Paula Andrade, Sole Otero, Cons Oroza, Carla “China” Ocho, entre otras.

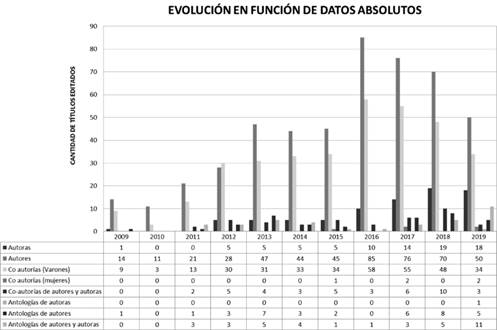

En esta línea, Santiago, al respecto de su análisis sobre la lista de libros de historieta nacional publicados con ISBN19 argentino, puntualizó que entre 2012 y 2016 no se sobrepasaron los nueve títulos anuales20 en los que participaron autoras, es decir, solamente un 10% del total. Por su parte, entre 2017 y 2019 la cifra creció a veinticuatro, treinta y treintaiún títulos anuales del total, respectivamente. Estos números coinciden con los saltos ascendentes que tuvo la cantidad de lanzamientos (figura 13). Asimismo, puede observarse un aumento en la cifra de autoediciones para el mismo periodo (figura 14).

Si se analizan los números absolutos (figura 15) desagregando los datos en función de las formas actualmente en boga de presentación de las obras -autoría en solitario, co-autorías y antologías-, veremos que, aunque de manera relativa, resulta notable el aumento de títulos publicados por autoras durante los últimos diez años. También hay una tendencia creciente de edición de antologías mixtas, mientras que las co-autorías suelen realizarse mayormente entre varones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen varias duplas consagradas que continúan publicando, u otras que se reeditan con frecuencia.

Un análisis relativo de los números (figura 16) muestra un crecimiento porcentual de la publicación de autoras, que va de un 4% en 2009 a un 14,52% en 2019. A eso podemos sumarle los números, no demasiado significativos, de un 1,61% de co-autorías y un 0,81% de antologías de mujeres en 2019 . Las antologías de autores-autoras pasaron de tener representación nula al inicio del periodo, hasta alcanzar un 8,87% en 2019. Por su parte, la categoría de autores muestra tendencia decreciente desde 2016.

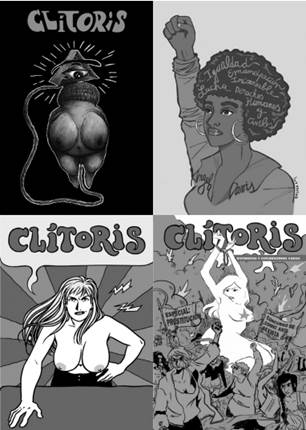

4.1. Las editoras: Historieta Revólver, Clítoris y Gütter Glitter

La figura de la editora de historietas es bastante reciente, comienza a aparecer despúes de 2001 de la mano de las primeras experiencias de autopublicación, que después devinieron es trabajos más profesionalizados. El recorrido de casos propuestos, todos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comienza con una publicación periódica, Historieta Revólver, continúa con un caso híbrido, Clítoris que comenzó como una revista y actualmente se edita en formato libro; y termina con Gütter Glitter, un sello dedicado a la publicación de libros. Todas sus editoras coinciden en prácticas muy personales de contacto con los lectores (redes sociales, E-mails, etcétera), de esfuerzo por participar en los circuitos alternativos de circulación, y en general no viven del oficio.

Historieta Revólver

Fundada por Paula Varela, una guionista que viene del área de la televisión infantil y que desde hace dos años estudia la carrera de Edición en la Universidad de Buenos Aires, y Néstor Barrón, historietista de profesión, actualmente es la única publicación periódica que se mantiene en circulación. La edición está a cargo de Varela, quien, por una cuestión de costos, también se encarga de casi todas las tareas, con excepción de la impresión y parte de la distribución. Está dedicada a una amplia variedad de géneros. La participación de artistas consagrados responde principalmente al capital social acumulado por Barron, quien a su vez oficia como curador de la revista. Ambos manifiestan que eligen en conjunto las obras, basados en la calidad de la historia.

El modelo editorial recuerda al de primeras revistas independientes: funciona como una empresa familiar21 motivada, en primera instancia, por un proyecto artístico. Sin embargo, el rol de las mujeres dista de esas publicaciones típicas del siglo XX. Por ejemplo, de veinticinco artistas, ocho son mujeres, y ninguna se inclinó por la temática femenina. Varela, sí reconoce que reciben mucho material de autores nuevos, quienes hasta ahora han sido hombres: “en general los autores quieren estar. Las chicas no se acercan mucho por su cuenta. Ninguna me dijo: -¿Te puedo mostrar algo para publicar?- En general, las tengo que ir a buscar yo” (Paula Varela, entrevista, 15 de octubre de 2019). En cuanto a su rol como editora, aunque históricamente este había sido un espacio reservado a los hombres y ella trabaja con varios historietistas con décadas de trayectoria, Varela destacó que no encontró trabas para moverse dentro del campo, más allá de las complicaciones típicas del mercado:

Yo me siento súper valorada, de hecho, los artistas de la historieta empiezan a hablar de la editora. Ellos empiezan a reconocer ese rol importante en la publicación. De hecho, yo de entrada pedí que no me vinculen tanto a la historieta, porque no tenés que saber de ese modo, tenés que saber de otro. Y yo creo que todos valoran eso, me lo reconocen y me lo dicen (Paula Varela, entrevista, 15 de octubre de 2019).

Gütter Glitter

Paula Andrade es autora, dibujante y editora del sello que, en un principio, creó para difundir su propia obra. Después fue sumando más autores. Publica en promedio tres títulos por año con una tirada de setecientos ejemplares. Su trabajo depende mucho de las presentaciones, las ferias, y todo evento al que pueda asistir y entrar en contacto directo con los lectores. Aunque no vive esta profesión -trabaja en una biblioteca de Quilmes y da clases de dibujo- reconoce que es la actividad que más tiempo de consume y más gratificaciones le genera además del dibujo. Ella había tenido una primera experiencia como editora de fanzines bastante exitosa en 2001, pero esta etapa más formal estuvo relacionada a su incomodidad con las condiciones de trabajo que encontraba en las editoriales. Por ejemplo, remarca situaciones en las que no respetaban los contratos en los que supuestamente estaba autorizada a opinar sobre los guiones:

Con estos casos dije ¿para qué voy a estar trabajando así, con gente que no está escuchando lo que digo, o que me pasaba guiones muy malos? […] Yo no le iba a vender a mis lectores algo que pensaba que era malo. Porque, dentro de todo, yo creo que en la relación de poder ser la editora-autora e ir derechito al lector, tengo la tranquilidad de que todo libro que hice es lo mejor que pude hacer (Paula Andrade, entrevista, 8 de noviembre de 2019).

Clítoris

Clítoris es una publicación que había comenzado siendo periódica, lanzó cuatro ejemplares, y actualmente se edita en formato libro por el sello Hotel de las Ideas. Es fruto de uno de los diez premios del Concurso Nacional de Revistas Culturales Abelardo Castillo, del Ministerio de Cultura de la Nación. El proyecto lo presentó en 2010 su actual editora, Mariela Acevedo, junto a un equipo que armó en ese momento a través de una convocatoria. Según refiere, el lanzamiento de la revista estuvo cargado de no pocas reticencias por parte del sector de la historieta, pero también por parte de las mismas autoras, que se negaban a sentirse autoexcluidas de un espacio al que tanto les costaba integrarse, a pesar de que el objetivo era hacer una revista que permitiese visibilizar su trabajo. La situación cambió radicalmente después de 2015, con la emergencia de la agenda feminista, sin embargo, el surgimiento de la publicación ilustra las reminiscencias de las estructuras duales en el mundo de la historieta, que persistían incluso después de 2001:

Clítoris; no estaba pensada como una revista de chicas para chicas. Los varones pueden participar […] pero que tampoco que invadieran el espacio. Sino que, si había coordenadas feministas en la producción que hacían, se los podía incluir si se adaptaban a la propuesta, que era bien amplia: pensar los temas de ese momento de la agenda feminista. […] cuando yo salí con Clítoris me empezaron a decir -ay, pero eso es un gueto- pero el otro [Fierro] era un gueto de varones y nadie decía nada, o entraba excepcionalmente alguna autora […]. Las minas tenían más miedo de quedar estigmatizadas por feministas (Mariela Acevedo, entrevista, 15 de diciembre de 2019).

5. Consideraciones Finales

Todos los datos y casos aquí presentados fueron exposiciones breves, pero que dieron cuenta de cómo, durante el transcurso del siglo XX y hasta la actualidad, las mujeres fueron participando del mundo de la historieta desde un lugar particular, uno reservado para ellas, diferente al de los otros miembros de la redacción. No hubo un modelo específico, aunque se puede hablar de determinadas tendencias. Antes de la década de 1940 se registran pocos aportes. A partir de este punto, las mujeres comienzan a incursionar en la historieta y aparecen colaboraciones firmadas regularmente. Los temas solían ser humorísticos, y en general no se dedicaban problesionalmente al género. Conforme fueron pasando los años, y con los propios cambios del mundo historietístico, las autoras experimentan diferentes prácticas artísticas y laborales: a partir de los cincuenta trabajan en revistas especializadas, se dedican al humor gráfico y dan sus primeros pasos en otros géneros. Es destacable como lo privado juega un papel importante en varias trayectorias, y las relaciones familiares o personales actúan como puerta de acceso al reconocimiento, una puerta cuya llave solía estar en manos de un miembro consagrado -varón- del campo. De esta manera, puede observarse que el problema del trabajo femenino en la historieta pasaba por el acceso, pero en gran medida también por la visibilización y el reconocimiento. No obstante esta situación, algunos géneros, y dedicados a ellos ciertas revistas en particular, fueron piezas fundamentales en el desarrollo de las carreras de las autoras, y, en cierta manera, el trampolín para que su trabajo acceda a la posibilidad de consagración. Un principio de resignificación del trabajo de las artistas comenzó a esbozarse a mediados de los setenta, pero finalmente no se concretó por la crisis de la edición de revistas de publicación periódica, que se extendió durante los ochenta y los noventa, y la reestructuración del mercado en 2001. El surgimiento de nuevas prácticas editoriales y de nuevos circuitos de circulación y hábitos de consumo, también fomentó la proliferación y difusión de muchas escritoras y dibujantes, aficionadas o profesionales. En este sentido, el tema de la profesionalización todavía continúa siendo un problema, en un contexto de inestabilidad del campo de la historieta y editorial en general. Los números indican que la paridad entre autores y autoras va camino a equipararse, sin embargo, la crisis del sector ofrece pocos espacios formales, particularmente si tenemos en cuenta que sólo queda una revista de circulación periódica en el mercado, y que durante los últimos diez años los sellos especializados -que publican con ISBN- no superaron las dos centenas de títulos anuales editados. Estas transformaciones y adaptaciones dejan muchas líneas de investigación planteadas e interrogantes abiertos, para ser retomados en futuras investigaciones.