Introducción

1. De la representación a los hallazgos

En la enseñanza del Diseño, como en otras disciplinas proyectuales (Arquitectura, Escenografía, etc.) es común desarrollar los contenidos teóricos acompañados de presentaciones multimediales. Este recurso pedagógico cumple la función de ejemplificar o describir lo expresado verbalmente por el docente. Se suele incorporar a esta técnica esquemas gráficos para destacar y organizar los puntos relevantes.

De un tiempo a esta parte se toma la representación (gráfica, cinestésica, esquemática, infográfica, etc.) como modo de

Trasposición lógica de datos y fenómenos abstractos de la realidad, que no son de naturaleza gráfica, muchos de ellos ni siquiera tienen existencia visual. Los esquemas configuran el nuevo campo de producción de información para la transmisión de conocimientos, que no pueden ser formulados en palabras ni representados en imágenes. He aquí la especificidad del lenguaje esquemático (Costa, 1998).

Con este sistema se promueve en los alumnos el pensamiento lineal, de relación causa-efecto. El receptor cumple un rol neutro, distante, su papel se limita a la observación pasiva. El desafío actual busca construir un conocimiento de Diseño, que permita a los estudiantes llevar sus mentes más allá de la simple relación entre explicación teórica y observación de ejemplos.

En ocasiones (y bajo el modelo citado) se lleva a los estudiantes a registrar, describir, narrar acontecimientos y/o señalar circunstancias acotadas a través de objetos delimitados o delimitables. Esto suele generar un relato único sobre el tema que se enseña, y deja poco espacio para la conjetura, el descubrimiento, la otra discursividad, el pensamiento metafórico. En última instancia, el aporte íntimo, la mirada mínima, la construcción sutil y el hallazgo basado en el ejercicio de buscar, de conectar y sobre todo de encontrar. En palabras de Denise Najmanovich “no se trata de un nuevo sistema totalizante, de una teoría omnicomprensiva, sino de un proyecto siempre vigente y siempre en evolución. Para que su potencia se extienda y la metáfora que implica se encarne en múltiples figuras del pensamiento, para que insemine distintas áreas y cruce las fronteras disciplinarias, en suma, para hacer honor a la complejidad, es preciso tomar en serio la advertencia de Deleuze: “No hay método, no hay receta, solo una larga preparación”. (Deleuze; Guattari, 1990) (Zechetto, 2011).

Bajo esta mirada, en el campo de las disciplinas proyectuales, emerge la necesidad de reformular ciertos planteos pedagógicos que se encuentran estancos, diluidos, al no asumir y adecuar la tecnología y el pensamiento contemporáneo.

Formulada esta crítica, se busca hallar algunas claves que contribuyan a complementar las metodologías del aula en estos nuevos escenarios. Se trata de enriquecer la enseñanza entendida como transmisión del conocimiento para conducirla hacia la construcción de saberes. Este esfuerzo se lleva a cabo de manera esporádica, sin embargo, el planteo procura mantenerlo en constante reformulación y reflexión para evitar que caiga en una nueva instancia que también termine anquilosada y obsoleta.

Esta propuesta se dirige a penetrar de manera más profunda en el plano de las connotaciones, en tanto son más subjetivas e interpretativas. Esto no obsta la consideración de que el plano connotativo no llega a niveles de individualidad absoluta, sino que se trata de niveles de la significación compartidos por subculturas. Esta instancia lograría un acoplamiento en capas de conocimiento, en el que los factores internos como la memoria y las propias experiencias, se integran, reelaboran, entraman y enlazan los contenidos.

Este camino busca incorporar a las prácticas docentes habituales que intentan objetivar los contenidos, fijar en la memoria y delimitar los objetos de estudio la utilización de otras técnicas que abren nuevos caminos al conocimiento. No se trata de sustituir un sistema por otro, sino de encontrar las tensiones que se presentan entre ambos. Podemos poner estas tensiones en actividad para que aparezcan nuevos planos de realidad para explorar y enriquecer nuestra capacidad creativa.

Para complementar el planteo, se puede hacer un repaso de posibles acciones, para construir de manera activa el conocimiento, transformarlo, problematizar las instancias, y adquirir sentido crítico.

- Desarrollo de la fase cognitiva experiencial o noemática: el objeto de estudio se convierte en entidad mental en donde lo fundamental es filtrado por la percepción, ajustado en la reflexión, resaltado con la imaginación y reconocido en la memoria.

- Resemantización: se refiere a la operación semiótica de transformar el sentido de una realidad conocida o aceptada para renovarla o para hacer una transposición de modelo, creando una entidad distinta, pero con alguna conexión referencial con aquélla, de modo que esta última asume un nuevo significado que la primera no tenía. Es hacer posible otro punto de vista, probando así que la realidad puede entenderse de otra manera, para redescubrirla o recrearla (Wikipedia).

- Paráfrasis: se trata de enlazar recursos distintos en la sintaxis y semántica, en tanto no se alteren las cualidades de materia ni de esencia. Se trata de generar nuevas versiones, diferentes pero análogas. Este recurso abre las puertas a nuevas contingencias de diseño, en tanto recursos estéticos, semióticos, funcionales, etc.

- El pensamiento heurístico que contrapone, en cierto sentido, la mirada científica convencional: explicación, deducción, prueba, verificación, etc. La heurística más que buscar intenta descubrir. En lugar de concluir busca hallazgos o nuevas posibilidades. Cualifica el pensamiento, se deja guiar por la intuición.

Actualmente se han hecho adaptaciones al término en diferentes áreas, así definen la heurística como un arte, técnica o procedimiento práctico o informal, para resolver problemas (glosario.net). Alternativamente, Lakatos lo define como un conjunto de reglas metodológicas no necesariamente forzosas, positivas y negativas, que sugieren o establecen cómo proceder y qué problemas evitar a la hora de generar soluciones y elaborar hipótesis (Gómez, 2004).

Para aplicar la heurística en el Diseño se precisa inventar sistemas, elaborar síntesis inéditas, proponer atributos que trasciendan las realidades conocidas.

La heurística en el diseño es concebir y visualizar formas que sean auténticos aportes que superen sus limitaciones contemporáneas. Es imaginar, visualizar utopías, generar nuevos paradigmas.

- Morfogénesis: proceso que lleva a la determinación de una forma. Este término, nacido en el ámbito de la biología se expande a otros ámbitos del conocimiento. En Diseño y otras disciplinas afines, parte desde la generación de estructuras simples de la geometría euclidiana hasta la morfogénesis digital, en tanto recurso generativo para desarrollo de formas complejas, como la biomímesis. Estas maneras de acceso a las nuevas formas, deben ser consideradas y puestas a disposición de la enseñanza del Diseño, para extender sus atributos conformativos.

- Pensamiento complejo: la noción, acuñada por el filósofo Edgar Morin, refiere a la capacidad de interconectar distintas dimensiones de lo real. Ante la emergencia de hechos u objetos multidimensionales, interactivos y/o azarosos, el sujeto debe desarrollar una estrategia de pensamiento que no sea reductiva ni totalizante, sino reflexiva. Este concepto se opone a la división disciplinaria y promueve un enfoque transdisciplinario y holístico. La complejidad no es una receta para conocer lo inesperado. Pero nos vuelve prudentes, atentos, no nos deja dormirnos en la mecánica aparente y la trivialidad aparente de los determinismos (Morin, 1990).

- Ontología: es la ciencia del ser y de su génesis. Es la disciplina para el conocimiento de la singularidad y de la universalidad, es la odisea de la cognición de las especificidades del ser, de lo que “es” y hace ser. En Diseño es la ciencia de la conciencia que permite la creación. Es el horizonte de las múltiples dimensiones de la ontogénesis del diseño y de lo diseñado. Los diseñadores hacemos “seres” llamados signos pero no en el estricto sentido ontológico. Diseñadores en tanto creadores de entidades. Por ejemplo, una marca manifiesta desde la identidad, como algo distintivo, al mismo tiempo que unificador respecto de su género o ámbito.

- Nodos relacionales: nodo: término utilizado por la arquitectura para describir sistemas de conexiones ramificadas y comunicantes. Relacional: concerniente a las relaciones como conexión, correspondencia, comunicación, asociación lógica, correlato, referencias, afinidad. Su aplicación se encuentra en el diseño de la experiencia donde se deben establecer conexiones nuevas, al tiempo que se intenta equilibrar todas las variables, o despegar alguna, si se considera pertinente.

La paradoja de este artículo

Las nociones vertidas en el apartado anterior, generan una suerte de paradoja, ya que se emplean explicaciones teóricas, cuando el objetivo es demostrar que hay otras formas de acceso al conocimiento. Por este motivo, la ejemplificación (en tanto transferencia del plano teórico a la práctica) parecería contradecir lo expuesto.

No obstante, el sentido de este artículo no es aplicar las técnicas o metodologías mencionadas, sino explicarlas. A continuación se presenta un caso de referencia, que puede aportar claridad sobre esta situación.

En la búsqueda de ejemplos se pensó inicialmente en el análisis de una pieza de diseño representativa. Se consideró el primer afiche de la Fiesta de la Vendimia, realizado en Mendoza en 1936. El estudio y la observación pusieron en evidencia que los elementos icónicos presentes, dejaban poco espacio para la puesta en ejercicio de las prácticas de resemantización, morfogénesis, etc.

Otra opción considerada fue presentar el caso de un punto, en sentido geométrico y como unidad gráfica mínima, dada su ausencia de significado y su intrínseca polisemia. Se descartó por su reduccionismo y por presentar una amplitud semántica que no ayudaba a aclarar los procesos.

En la búsqueda de un ejemplo que manifestara y permitiera probar los métodos citados, se seleccionó una fotografía curiosa, que motivara a los observadores y que fuese disparadora de reflexiones, connotaciones y conjeturas, en el marco de la heurística y del pensamiento complejo.

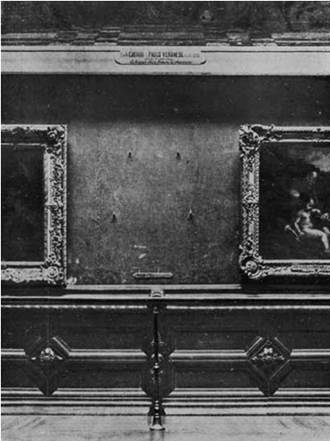

La extraña fotografía (Wikipedia) muestra el muro de exhibición del Museo de Louvre en el año 1911, momento en que la más enigmática pintura de Leonardo da Vinci fue robada de la sala donde se exponía. Durante más de 800 días el Museo no contó con la presencia de La Gioconda. En la foto, llama la atención la ausencia de aquello que debería estar y no está. Como una curiosa consecuencia, se formaron largas colas para “no ver” la pieza ausente.

Hace unos días esta fotografía fue mostrada a alumnos y resultó interesante las reacciones que despertó. Sus opiniones, conjeturas y conexiones con situaciones similares, generó todo tipo de hallazgos. Hablar sobre esta famosa obra desde este contexto histórico fue un gran impacto en las mentes. Les resultó difícil olvidar la anécdota, al mismo tiempo que los sorprendió efectuar exploraciones sobre un elemento ausente.

De este modo, se cumplieron algunas de las técnicas mencionadas:

Se estimuló la fase cognitiva experiencial, como motivadora de la imaginación y activadora de la memoria.

El muro vacío fue resemantizado, ganando valor por sí mismo, frente a la posibilidad de la misma foto, en la que el cuadro estuviera presente.

La paráfrasis, como pensamiento, dio lugar al encuentro de nuevas conexiones entre la sintaxis de las obras vecinas y el tenso espacio generado entre ellas. Entonces cabe la pregunta sobre si la ausencia y la presencia no son, en definitiva, las dos caras de la misma moneda. La obra ¿verdaderamente no estaba allí?

El pensamiento complejo se activó mediante la espontánea necesidad de establecer vínculos como, por ejemplo, el valor artístico y el material: el visitado hueco en la pared:

¿primera obra de arte conceptual?; el sentido “sacrílego” del robo de una obra de arte, las conjeturas sobre qué pasó durante el tiempo en que la obra de Leonardo estuvo desaparecida. También se abrió el interrogante sobre quién fue el autor del robo, cómo y cuándo apareció e inclusive sobre el pensamiento prospectivo de estimar si este hecho podría repetirse o replicarse en otro momento y lugar.

El caso citado, demuestra que esas formas de acceso al conocimiento, generan una motivación mayor en la mente de los estudiantes, comparadas con los procedimientos cotidianos de enseñanza. Ahora bien, se requiere la intención de involucrarse, esfuerzo y dedicación especial por parte de docentes y alumnos para dar paso al conocimiento mediante el camino de la heurística.

La propuesta desarrollada en este artículo no es casual. El nivel alcanzado por la cultura visual en el ámbito de las disciplinas proyectuales exige sobrepasar el escueto muestreo de una imagen debido al riesgo de mirar sin ver, de tratar de recordar detalles fuera de contexto, de no comprender las relaciones entre una obra y su mundo referencial en la imposibilidad de pensar retrospectiva y prospectivamente. Se presume que el resultado de estos procesos de la mente funcionan como una actualización de los viejos modelos de la creatividad explicados de manera tradicional por la psicología y los teóricos del diseño, mediante procedimientos lineales de pensamiento.

La esquemática de ida y vuelta

Un caso análogo puede plantearse con el uso actual de la esquemática que tantas veces se nos ofrece en presentaciones audiovisuales como síntesis o conclusión sobre un tema dado, no se deja de reconocer este alcance, pero este trabajo extiende la reflexión sobre la técnica de la esquemática si se la articula con los métodos del pensamiento mencionados. Desde esta perspectiva, la esquemática deja de ser un fin en sí mismo o una conclusión de cierre, para convertirse en una nueva instancia donde se apoyan disparadores de la creación y el pensamiento relacional.

En palabras de Rolando García, “una representación es un recorte de la realidad compleja, conceptualizado como una totalidad organizada (de ahí la denominación de sistema complejo) en el que los elementos no son separables y por lo tanto no pueden ser estudiados aisladamente” (García, 2006).

La esquemática nos lleva a representaciones más o menos complejas que son, en todos los casos, una interpretación de ciertos rasgos de lo que podríamos denominar realidad. Bajo nuestra mirada, la resolución de un esquema debería generar aperturas hacia nuevas posibilidades interpretativas, reformulaciones conceptuales y permanentes mutaciones. Estas alteraciones tendrán inevitablemente efectos reveladores y ocultadores de la realidad que pretenden explicar, el paso siguiente es proponer nuevos sentidos narrativos basados en la organización de datos sobre vínculos no evidentes ni necesarios sostenidos por estructuras relacionales dinámicas. Así un esquema es simplemente un modelo que actuará como sistema del que emergen nuevas relaciones complejas.

Cuestionar el nonágono

En la historia del estudio de los signos han aparecido varios modelos de conceptualizar su objeto. Charles Peirce (1839-1914, EEUU) da origen a la Semiótica que estudia la producción, interpretación y generación de sentido de los signos. Su enfoque no toma ningún a priori sobre el modelo de la lengua. Para Peirce el significado de los signos está en el pensamiento, no es una esencia contenida en los objetos.

El núcleo de esta problemática puede ubicarse inicialmente en la definición ontológica de signo entendida como una relación de tridependencia entre un representamen, su objeto y el interpretante. Peirce despliega este modelo inicial en el conocido nonágono que desdobla los componentes mencionados respecto de la idea de primeridad, secundidad y terceridad estableciendo nueve categorías de signo. Hasta aquí, nada nuevo. La tabla de doble entrada permite cruzar filas y columnas en las que se evidencia la evolución de las categorías que van del cualisigno al argumento.

Este modelo es estudiado habitualmente por quienes dan sus primeros pasos en la Semiótica.

La representación

En los procesos de enseñanza la representación de las nueve categorías de signo no se cuestiona, aunque sí se elaboran sobre ella estudios y conjeturas. Esto permite el avance de este campo disciplinar. Sin embargo, la observación de esta tabla de doble entrada nos lleva en un momento a establecer la conexión guiada por la intuición, el pensamiento heurístico y la determinación de una nueva relación que surge de la pregunta respecto de por qué Pierce (o sus sucesores) con un pensamiento triádico, no se plantearon configurarla de otra manera. Por ejemplo, triangular. Esta incógnita da origen y motivación para plantear casi como un juego qué pasaría si el nonágono es replanteado, ya no con forma de damero.

¿Es posible modificar este modelo?

En caso afirmativo, ¿Sugeriría nuevas conexiones entre las categorías de signos?

¿Se puede complejizar llevándolo a tres dimensiones?

La tabla toma como base la relación cartesiana de tres por tres que permite básicamente recorridos de damero. Una modificación en la representación parece predestinada, transformar la tabla en un triángulo equilátero en el que el modelo triádico se sienta más cómodo. Este triángulo se puede subdividir en nueve triángulos menores donde se ubican las categorías iniciales. Surgen dudas respecto de qué ubicación tomará cada signo en el modelo y esto requirió de prueba y error y también de intuición. Después de varios ensayos se determina que los signos diagonales de la tabla ocuparán los vértices del triángulo y guiados por cierta lógica predictiva se ubicarán el resto de las categorías. Curiosamente se observa que la distribución no resulta aleatoria, sino que resulta un patrón que se descubre una vez completado el gráfico.

No sabemos qué hubiera pensado Peirce sobre esta “invasión” a su modelo teórico, lo que sí está claro es que un cambio en el modelo gráfico actúa como generador de impensadas nuevas relaciones. Estas vecindades permiten una nueva interpretación del modelo inicial, ampliando sus horizontes interpretativos, construyendo conocimiento y permitiendo el hallazgo, tal vez aleatorio, pero conocimiento al fin.

La nueva ubicación de los signos.

En el esquema siguiente se puede observar la ubicación relativa de las categorías entre el nonágono y el artificio propuesto.

La primera diferencia respecto de la representación como tabla de doble entrada es la falta de un signo “central”, sino que ahora se ubican en los vértices.

Las nuevas tricotomías transferidas al diseño son:

1a tricotomía

- En el vértice inferior izquierdo se ubica el Cualisigno que por su condición de posibilidades de configuración se corresponde con la Morfología.

- En el lugar del Sinsigno se ubica la tecnología en tanto posibilita su materialización.

- En lugar del Legisigno, la comunicación debido a su correspondencia con el valor social de los objetos de diseño.

2a tricotomía

- En lugar del Ícono se encuentra el proyecto, que es el momento en que se determina la concreción de la forma, por ejemplo, planos, maquetas, etc.

- En el Índice se ubica la materialización (en el vértice derecho del triángulo) es el objeto en tanto sustancia material, naturaleza, principio constituyente.

- En el lugar del Símbolo, la experiencia. Se trata de la intervención de las personas sobre el objeto.

3a tricotomía

- En el lugar del Rhema se ubican las formas de la cultura: son las que contribuyen a determinar los valores estéticos de la forma (estilísticos, compositivos, armónicos)

- En el Dicisigno se ubican los referentes. Es el contacto del objeto diseñado con el resto de su especie. Serán los que le aporten su “valor”, utilizando este término en el sentido saussureano.

- En lugar del Argumento se ubica el discurso: es la valoración del objeto en la trama de la cultura, se refiere a la obra dentro del plano interpretativo.

Se propone que el centro del triángulo, que funciona como equilibrador de fuerzas, esté ocupado por el objeto diseñado de manera ideal, probablemente se trate de un ente inexistente hacia el que apuntan todos los proyectos.

Conclusión

El caso planteado demuestra que es posible dar un nuevo valor a la esquemática y a los modelos de representación. Ya no son una síntesis de lo aprendido sino creadores de pensamientos que trascienden lo preestablecido. Estos descubrimientos dan circularidad a los procesos de generación de conocimiento mediante la vinculación de representación y teoría.

El esquema del nonágono fue sometido a un sistema interpretativo relacional basado en los siguientes aspectos:

- No existe una metodología que pueda formalizar el pensamiento heurístico

- Por su propia naturaleza este pensamiento activa todas las instancias interrelacionándolas

- Mayor actividad relacional sobre el artificio creado brinda mayor actividad interpretativa

- El modelo propuesto considera mayor cantidad de relaciones que otros esquemas explicativos del proceso de diseño

- El modelo no es rígido, si bien su representación gráfica es regular para beneficiar su comprensión se basa de un objeto topológico maleable y deformable.

- El modelo no garantiza resultados en caso de ser aplicado, solo permite abordajes creativos.