“…el silencio niega y, al hacerlo, afirma”

(Luis Grauss2)

Introducción

Tomando a Aristóteles como punto de partida, el silencio es potencia, la arquitectura materializada es acto. Y el espacio arquitectónico es el contenedor de las más profundas emociones, guardadas, escondidas, a la espera de ser develadas. Para elaborar este texto, se toma como punto de partida la cita sobre el silencio al comienzo del primer párrafo “es una palabra que espera ser pronunciada alguna vez”. El silencio está a la espera, y éste es un buen momento para realizar algunas reflexiones en torno a esa arquitectura que contiene alguna forma de silencio. Porque, además Grauss sostiene que “…el silencio niega y, al hacerlo, afirma”3. Una bella expresión para comenzar esta reflexión sobre lo que afirma el silencio en arquitectura.

Se asumirá un riesgo inexplorado en el modo de desarrollar los argumentos en este texto. En el marco del paradigma fenomenológico, fue fundamental Husserl al enunciar que la filosofía forma parte de la ciencia con sus métodos objetivos. De allí que es indispensable contar con un marco teórico y referencial para sustentar los argumentos a desarrollar.

Sin embargo, como describir el mundo de los fenómenos tiene una postura particular, que se aleja del modo de redacción de las ciencias naturales: “cuando se habla de fenómeno se alude a una correlación, pues el fenómeno es de algo para alguien; fenómeno es lo que se muestra a la conciencia”4 (Montero Anzola, 2007). El fenómeno es para alguien, eso es algo ineludible.

La fenomenología trascendental5, según Schaeffer, representa la versión más lograda y sofisticada de la <tesis de la excepción humana> por reivindicar varios argumentos que, de un modo u otro, remiten a ella: 1) la crítica al objetivismo de las ciencias naturales como modelos explicativos de la experiencia humana que tienden a su cosificación; 2) la defensa de la perspectiva de la primera persona como irreductible a un enfoque externalista o de tercera persona6 (García Ruiz, P. E. 2014).

Son múltiples los textos que desarrollan la mirada fenomenológica en primera persona. Los fenómenos son para alguien y ese alguien es quien lo experimenta. Es lo vivencial y subjetivo. Entonces, en este artículo se expondrán argumentos teóricos de acuerdo a las normas de las ciencias objetivas, en tercera persona. Y para validar lo experiencial de esos argumentos se hablará en primera persona. En síntesis, este artículo se desarrollará como la suma de teoría objetiva (en citas de autores relevantes) escrita en tercera persona más las vivencias personales, subjetivas redactadas en primera persona.

Entre la teoría y la vivencia personal

¿Cuál fue el origen de esta inquietud de hablar de silencio en una reflexión que involucra a la arquitectura? En nuestras vidas, eventualmente se hace presente un guía, un maestro. Para mí fue el Profesor Nolberto Espinosa, que logró encender mi espíritu cuando tuve el privilegio de ser su alumna en Filosofía de la Arquitectura del Doctorado de la UM. En aquel tiempo Espinosa nos hablaba de conceptos que no habíamos abordado en arquitectura, tales como la noche y los efectos de las sombras en los espacios arquitectónicos, y nos provocaba vehementemente para pensar en lo no evidente desde su perspectiva existencialista (él mismo relataba sus experiencias con el mismo Heidegger).

También están todas las vivencias personales que van construyendo la memoria. No había tomado consciencia del impacto que tuvo en mí el respetuoso silencio que percibí en hermosas iglesias de Europa en un viaje familiar de mi pasado adolescente. A pesar del bullicio que hacemos los turistas en nuestros paseos, entrar en esos sombríos espacios sagrados del medioevo generaba la necesidad de callar, reflexionar, disfrutar de aquel haz de luz que entraba por un majestuoso vitral. Sin ninguna duda, ese viaje en el que todavía no había descubierto mi vocación por la arquitectura, abrió una puerta hacia la percepción que logré comprender muchos años después en mis intentos de abordar la arquitectura fenomenológica junto a Julio Bermúdez. En mi edad adulta he vivido diferentes situaciones en las que el silencio me provocó emociones bellas como la Alhambra de Sevilla o la cripta de la Bodega Diamandes, En otras circunstancias el silencio fue aterrador, casi hasta la asfixia… en las catacumbas subterráneas de Paris. Y en otro sentido también fue agobiante el silencio de una enorme y vacía aula magna de la UM con sus doscientas butacas azules (¿o serían miles?), mientras esperaba la entrada del jurado que me interpelaría en la defensa de mi tesis doctoral. Si lo pienso con atención, el silencio ha dejado huellas muy fuertes en mi memoria… y la arquitectura ha sido testigo, cómplice de esos silencios y en algunos casos causa.

Una variable silenciosa

He situado el enfoque de este trabajo en el paradigma fenomenológico en el que lo sensorial afecta la percepción del espacio. En otras publicaciones he abordado diferentes variables que condicionan esa percepción tales como luces, sombras, texturas, colores que involucran diferentes sentidos como la vista y el tacto. Otros autores han hecho alusión a los sonidos (el agua en la obra de Barragán, o de Tadao Ando). Sin embargo, a nivel fenomenológico, no puedo dejar de analizar la presencia de lo ausente, observar el silencio no sólo como la falta de sonidos, sino como una presencia real y concreta... y no precisamente en lo auditivo.

Dado que hablaré de arquitectura, mi objetivo es establecer analogías entre el silencio y la arquitectura. Para lograr ese propósito he necesitado recurrir a los especialistas de diferentes campos del conocimiento: la filosofía, la lingüística, la semiótica. La interdisciplina es una forma enriquecedora de acercamiento a un tema que atraviesa todos los procesos proyectuales, y del que podemos encontrar pocos antecedentes en esta estricta perspectiva. En primer lugar me resulta indispensable comprender y definir el significado del silencio.

Capítulo I. Sobre el Silencio

¿Silencio con minúscula o mayúscula?

Tomo como punto de partida a Ramírez (1992) para acercarme al tema, quien habla en primera persona y dice:

Empiezo con una distinción entre el Silencio y los silencios (y escribo el silencio en singular y con mayúscula) porque es necesario que cobremos conciencia de que el paso del plural al singular en la forma determinada de los sustantivos de las gramáticas occidentales no supone un mero cambio de número gramatical, sino que fundamentalmente encierra una mutación metonímica7 de sentido. La realidad empíricamente observable de las cosas es siempre plural8.

Rescato de esta cita que el Silencio con mayúscula es una construcción abstracta, mientras que los silencios son propiamente hechos, acciones. Continúa Ramírez:

El silencio que nombramos en singular, concebido como algo abstracto, no se nos muestra, pues es significado y no significante y sólo el significante, por definición, se muestra. Por eso, exige el silencio en singular que lo nombremos para evocarlo, hacerlo presente como si se tratara de una entidad mítica. Por eso, lo escribo también con mayúscula. El Silencio es el nombre que damos no a algo que aparece, a un fenómeno, sino a algo que no aparece, a la no aparición o desaparición. Esto otorga automáticamente al Silencio connotaciones existenciales, viniendo así a ser la metáfora de lo inefable o inexpresable.

Me parece inevitable la tentación de establecer paralelismos con la arquitectura. ¿Cómo deberíamos hablar de ahora en adelante: de Arquitectura con mayúscula o de las diversas arquitecturas que vivimos en nuestras realidades cotidianas? Dado que lo individual es abstracto y universal, es allí donde me interesa observar las interrelaciones con el Silencio… en la Arquitectura, con mayúscula.

Cuando el silencio es ausencia

Es fácil confundir silencio con ausencia de sonidos, es la primera descripción que surge en cualquier reunión académica o no académica y también en la vida cotidiana. Pero es una mirada muy limitada del silencio, definiéndolo por lo que “no es”. También en Ramirez:

Con la concepción de Parménides, (…), el silencio, como la ausencia, pertenecería al ámbito del no ser. «No se puede pensar ni decir lo que no es», afirmaba Parménides, contradiciéndose al decir lo (según él) indecible. Según eso, del silencio no podría haber discurso ni ciencia alguna”. Sin embargo desde otras ramas del lenguaje todo aquello que decimos o pensamos, por el hecho de decirlo o pensarlo, ya es. Es decir, que todo aquello a lo que damos sentido pensándolo y diciéndolo, aunque sea el mismísimo No Ser, pasa automáticamente a integrar el reino del ser.

Entonces partimos del criterio que el silencio “es”, y todo lo que “es” puede describirse. Hay múltiples interpretaciones de la palabra silencio. Basta con intentar esclarecer el término, su raíz etimológica, su significado, para descubrir la inmensa riqueza contenida en esta pequeña palabra.

En un intento de abordar el silencio en arquitectura realizaré la aplicación de las definiciones del más difundido y respetado diccionario de la lengua española, el de la RAE9, que propone diferentes alternativas de interpretación. La primera es “Abstención de hablar” que refiere a la ausencia de palabras en la comunicación verbal. La segunda es “Falta de ruido. El silencio de los bosques, del claustro, de la noche”, ausencia de sonidos que describen lugares o situaciones del mundo físico. La tercera es “Falta u omisión de algo por escrito. El silencio de los historiadores contemporáneos. El silencio de la ley. Escríbeme cuanto antes, porque tan largo silencio me tiene con cuidado” tiene que ver con la ausencia de contenido en la comunicación escrita. Y luego de otras interpretaciones se refiere a la “Pausa musical” en donde enuncia un aspecto que involucra al arte. Sin embargo, como ocurre en otros términos, quedan diferentes contextos de interpretación que no se han enunciado tales como el cine, el teatro, la fotografía… y la arquitectura.

El primer enunciado mencionado en el párrafo anterior, la RAE afirma que el silencio es la “abstención a hablar”. En arquitectura es una situación que se ha evidenciado en diferentes períodos de la historia, en algunos casos por no disponer de argumentos sólidos para argumentar la utilización de diferentes recursos formales o técnicos, en otros casos por la falta de comunicación entre el mundo intelectual de la arquitectura y sus destinatarios, como ocurrió en el Movimiento Moderno del siglo XX. En lo que respecta a la “falta de ruido”, también es aplicable a la descripción de espacios no habitados, aunque es bastante discutible si esa falta de ruido es real (en arquitectura o en cualquiera de los ámbitos enunciados en la definición). La falta de escritos es evidente desde cualquier perspectiva posible. No era habitual que los arquitectos del pasado hablaran de sus obras, de sus procesos proyectuales. Si observamos el medioevo ni siquiera pueden reconocerse los autores de las magníficas catedrales góticas. La teoría arquitectónica escrita es escasa, con suficientes silencios como para tener que realizar interpretaciones contemporáneas a partir de otros recursos. Y si en música el silencio se identifica como pausa, la relación con la arquitectura es clara. Ritmo, composición, pausa, son términos muy utilizados en la dimensión estética, material y funcional de la arquitectura (Ver Figura 1).

Figura 1 Ritmo en una composición musical y en una instancia muy común de la arquitectura, una escalera.

En un primer acercamiento al concepto “silencio” descubro la existencia de dos tipos de silencios: el silencio objetivo (ausencia de sonido sin ninguna intencionalidad específica) y el silencio subjetivo (que se utiliza con el fin de acentuar lo dicho anterior o posteriormente al silencio). En una analogía con la arquitectura podríamos hablar de una arquitectura objetiva, en la que las ausencias no son intencionadas… pero están. Cuando la arquitectura sólo se concibe como objeto (de allí lo objetivo), el silencio está en la falta de atención a la condición humana en su dimensión espiritual, aquellas que hacen que una obra trascienda y así pueda ser llamada Arquitectura, con mayúsculas. Si no se contemplan las necesidades que van más allá de lo físico, no puede hablarse de arquitectura, no es más que una deshumanizada construcción. Este principio lo afirmo continuamente en mis clases, en conferencias y en diferentes escritos tanto académicos como de lectura general. Estoy profundamente convencida de ello (Ver Figura 2).

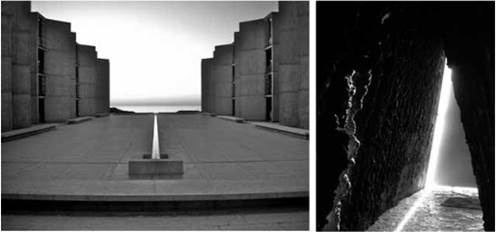

Y mi convencimiento se reafirma en lo dicho por arquitectos relevantes como Kahn, Norberg Schulz, entre otros. Ellos realizaron estas afirmaciones mucho antes de que yo pudiera comprender esta concepción esencial de la arquitectura. La obra de Kahn es una clara evidencia, desde su filosófica concepción hasta su exquisita materialización.

Capítulo II. Sobre Silencio, Arte y Arquitectura

Cuando el silencio es presencia

En las diferentes expresiones del arte, por lo general, el silencio no es objetivo. Siempre hay una intencionalidad. El siglo XX con la Vanguardia y el Arte Conceptual tuvo diferentes modos de evidenciar este enunciado.

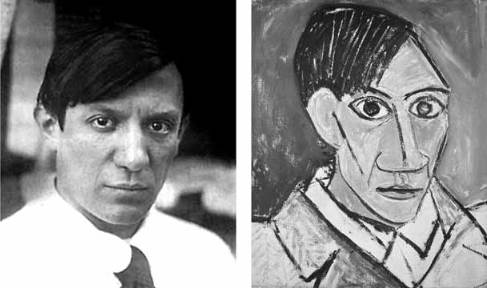

Los pintores cubistas salieron de la realidad de los objetos para mostrar el mundo a través de sus propias subjetividades. Me llama la atención el extraño autorretrato de Picasso, que no es más que su propia visión de sí mismo, con su gran nariz, ojos juntos, y algunas rarezas que sólo el veía en su espejo.

Mayor abstracción todavía podría describir al arte holandés llamado Neoplasticismo. Sin embargo en el uso de los colores primarios de Mondrian hay alusión a la negación de la naturaleza. Los ejes, los planos, las composiciones cuyo nombre hacen referencia a la música y no al silencio, tienen una base fuertemente ligada a la Teosofía.

Por otro lado, en el arte conceptual las ideas platónicas son tan dominantes que lo que aparece como un silencio de expresión, asociado al vacío, es todo lo contrario. Las ordenadas instalaciones de Sol LeWitt dan un mensaje al caótico y ruidoso mundo contemporáneo. Los objetos específicos de Donal Judd son la misma esencia platónica, el origen del todo. Los espacios rusos llamados “Proun” que adherían a la revolución, serán antecesores de instalaciones conceptuales minimalistas, actos de protesta contra el mundo consumista, de los excesos.

Menos difundida es la obra de Tres10, artista conceptual profundamente comprometido con el silencio. Una de sus muestras, “Silencio Explícito y Sonido Implícito”, pronunció un mensaje claro con sus obras “En esta sociedad verbalmente incontinente, no hay espacios para el silencio”, por ello se dedicó a crear espacios y situaciones que posibilitaran su percepción, superando la condición meramente acústica para convertirlo en una metáfora de búsqueda interior. Los títulos de sus exposiciones son elocuentes “Entre el silencio y la destrucción” (2012), “Maldito Silencio” (2010), “Silencios embolsados”11 (2003 -2005) con el propósito de hacer ver los modos en que el silencio es un mensaje amenazante para diferentes culturas.

Figura 4 Gestos de silencio en las obras embolsadas de Tres: Augusto Pinochet, Juan Pablo II con Raztinger y Fernando de la Rua.

Un reconocido y criticado exponente conceptual de la música del silencio es John Cage 4´33˝ (cuatro, treinta y tres). En la partitura se indica al intérprete que debe guardar silencio y no tocar su instrumento durante cuatro minutos y treinta y tres segundos. Aunque parece un lapso breve es abrumante y desconcertante para un público que espera un concierto. Es un silencio cargado de tensión… ¿será que estamos tan habituados al ruido constante que esta pausa genera un síndrome de abstinencia similar a la ausencia de cualquier tipo de adicción?

Tres también incursionó en la música y en el cine. “Tres coincidía con John Cage en aquello de que “el silencio no existe” pero pronto comprendió que, a pesar de todo, podía ser escuchado; que debía ser escuchado”.12

En síntesis, cuando el silencio se presenta como ausencia de sonidos (4´33˝) o como ausencia de signos reconocibles (Neoplasticismo), no es un silencio objetivo, es absolutamente subjetivo, cargado de significados, en muchos casos como actos de fuerte protesta contra situaciones sociales o culturales.

El silencio como principio y fin de la arquitectura

Por lo expuesto me atrevo a afirmar que el silencio significativo, subjetivo, nunca es ausencia. “Kahn empleaba la palabra forma para designar lo que una cosa quiere ser; (…). Más adelante prefería referirse al campo de las esencias con la palabra silencio. El silencio es inconmensurable pero encierra el deseo de ser”13 (Norberg-Schulz, 1980). Es un principio tan presente que Kahn lo considera esencial, es el principio de todo lo que existe, y por lo tanto de la arquitectura. Ya había mencionado que en el silencio habita todo lo que está en suspenso. Es el punto inicial de todas las posibles arquitecturas, es el momento exacto del origen de la idea, contiene su concepción estética y también su materialidad, aquello que para muchos arquitectos es el fin primordial de la arquitectura. Me pregunto: ¿Cómo alguien puede imaginar una obra desde su resultado final, ruidoso, imperfecto, cuando en su silenciosa esencia hay un infinito de materialidades posibles? Ya lo había dicho Mies Van der Rohe… “Menos es más”. Yo diría que el menos de Mies, en lo más reducido de ese menos, es la pura esencia: el silencio.

En el apartado anterior mencioné algunos casos de lo que ocurre en el arte: “La esencia del arte radica en el umbral donde el silencio y la luz se encuentran, donde «el deseo de ser encuentra los medios de expresión». Así, el «deseo de ser/de expresar» se convierte en el «deseo de ser /de hacer». Kahn llama diseño al proceso de creación. El diseño se relaciona con el cómo más que con el qué. Pero «el cómo hacerlo es infinitamente menos importante que el qué hacer» (Norberg-Schulz, 1980). Nadie niega que la arquitectura tiene íntima relación con el arte. Considero que sin el cuidado sensible, casi el de una artista, no es arquitectura. Entonces, la afirmación de Kahn podría hacerla extensiva a la arquitectura. La esencia de la arquitectura también está en el silencio y la luz. Y además comparto esta cita en esa sabia afirmación que expresa que “el cómo hacerlo”, en arquitectura sería su construcción, “es infinitamente menos importante que el qué hacer”, es decir la esencia misma de la arquitectura, que volviendo al inicio de este párrafo, es silencio y luz.

Si este pensamiento es producto de uno de los arquitectos más idealistas de nuestro tiempo (en el sentido filosófico y trascendente), parece difícil creer que un arquitecto del puro “hacer” pudiera compartir esta idea. Sin embargo nos encontramos a Zumthor diciendo “Lo cierto es que si entras en un espacio sin ruidos sientes que hay algo distinto. ¡Es hermoso! Encuentro hermoso construir un edificio e imaginarlo en su silencio. Esto es, hacer del edificio un lugar sosegado, algo bastante difícil de lograr hoy en día que nuestro mundo es tan ruidoso” (Zumthor, Pag. 7). No es extraño que sus obras sean tan cautivantes… luces, sombras, silencio.

Los sitios en semi penumbra

“La casa es un ser vivo que lucha para proteger a sus habitantes de las amenazas del exterior; la casa pequeña y sus rincones son la negación de la vastedad del mundo, es el silencio para los pensamientos, es la seguridad. Esta lucha entre la casa y el entorno presenta la dialéctica de la oposición dentro-fuera, en la que el “interior-aquí-cerrado” es lo positivo, y el “exterior-allá-abierto” lo negativo” Bachelard (2000: 220-224). En esta cita, el silencio es el lugar seguro, íntimo, cerrado a las amenazas de ese exterior amenazante. Nuevamente me invade la necesidad de provocar con este texto el pensamiento indispensable de hacer arquitectura desde lo íntimo y silencioso que sea capaz de proteger, de abrigar a quienes la habiten.

Estos conceptos parecen muy abstractos. Puedo relatarles la experiencia de mis estudiantes al recorrer la arquitectura industrial tan típicamente mendocina. Menciono muy a menudo a la Bodega Diamandes, pero no puedo dejar de decir que otros tantos ejemplos de la arquitectura del vino de estas tierras, tienen una excepcional calidad espacial y material. Cada vez que visito Diamandes revivo la experiencia, en particular su subsuelo, al que llegamos por una rampa que nos va hundiendo lentamente en las mismas raíces de la bodega. Descendemos mirando más el interior que el camino que recorremos, en los laterales, angostas rajas nos permiten ver esa enorme estructura metálica que es el diamante que identifica la marca “Diamandes” el diamante de Los Andes. Sin casi darnos cuenta llegamos al final del camino y nuestros ojos no alcanzan a comprender lo que encontramos allí. Apenas logramos reaccionar de la abrumadora vivencia de ese húmedo y frío lugar, nos invade la sorpresa. Al bullicio inicial le sucede el estado atento de observación, hemos llegado a la misma esencia de la bodega dónde lo que domina el espacio es la luz y el silencio. Sin este lugar de la intimidad, esta obra de arquitectura sería una más. La distingue su esencia, que está en ese escondido final de camino.

Figura 6 Desde el bullicio de un grupo de estudiantes en la imagen de la izquierda, a la luz y el silencio en la cripta de la Bodega Diamandes.

Esta reflexión llega a su fin. Se espera que cada texto tenga una introducción, un desarrollo, un desenlace. Si he podido guiar a quien lee estas líneas en mi secuencia de pensamientos, si he logrado despertar la inquietud de concebir y materializar una Arquitectura con mayúsculas, si he sido capaz de argumentar con elocuencia lo esencialmente fundante que es Silencio y los silencios… entonces, la conclusión ya no está en mí.