Cercanía. Hilos trabados y dispersos

El vínculo entre los miembros de la Bauhaus y los del Wiener Kreis1 -en adelante, WK- se dibuja en principio de un modo impreciso, fragmentario y disperso, a partir de convergencias puntuales o en ocasión de ciertos acontecimientos. Este proceso es encabezado por algunas figuras notables de estos centros, y poco a poco se despliega como una constelación abierta que tendrá en Dessau su núcleo más visible y concreto

.En 1924 Otto Neurath asiste a la conferencia que Walter Gropius dicta entonces en Viena -Grundlagen für neues Bauen (fundamentos de la nueva arquitectura)2- y transmite por escrito a Franz Rohsu impresión primera: la exposición no logra convencerlo, quizá por la tibieza que irradia en su propuesta de cambio3. Un descontento atribuible al valor allí asignado al factor subjetivo, a su admisión como insumo compatible con la producción en serie que el futuro espera. De todos modos, y en medio de sus reparos, el “sociólogo de la felicidad”4 (Neurath, 1996, p. 26) está entonces muy atento a la Bauhaus y su peripecia. En esa misma carta se muestra irritado por la inminente clausura de la escuela de Weimar, y dos años después asiste a la inauguración de la sede en Dessau, adonde acude como director del Gesellschafts und Wirtschaftsmuseum (Museo de Sociedad y Economía) de Viena. También esta experiencia le deja huella, como revela el artículo que publica en Der Aufbau sobre el rol de la Bauhaus en los nuevos tiempos (Neurath, 1926)5.

Otros hilos se tejen en torno a Rudolf Carnap, también célebre integrante del WK. Formado en filosofía, física y matemática, cursa gran parte de sus estudios en la Volkshochschule de Jena (Gabriel, 2004). En esa misma universidad -fundada el mismo día que la Bauhaus y en contacto con ella- Carnap dará clases de matemática y Gropius dictará sus conferencias, aunque no hay datos precisos que aseguren su confluencia (Dahms, 2002). Sí puede afirmarse, en cambio, el influjo que las ideas del físico alemán tienen en László Moholy-Nagy -profesor de la Bauhaus entre 1923 y 1928-, quien cita dos obras suyas en el cuarto capítulo de Von Material zu Architektur, destinado a abordar la noción de espacio6. Una atractiva vía de contagio teórico cuyo examen escapa al foco de este trabajo. Al margen queda también el doble lazo que vincula a Carnap y a Neurath con el citado Roh, amigo de ambos y principal teórico de la Neue Sachlichkeit en el campo del arte -y en especial, de la pintura-7.

Estos breves apuntes previos recogen una tímida trama de encuentros, muestran los primeros atisbos de un tejido incierto. Una urdimbre que tendrá su centro en la sede de Dessau y bajo la efímera gesta de Hannes Meyer, cuya apuesta teórica sintoniza a pleno con el férreo programa del WK.

Como es sabido, la presencia del arquitecto suizo en la escuela tiene profundos efectos8. Esto se anuncia ya desde el departamento de arquitectura, al que ingresa resuelto a impulsar “una línea funcional-colectiva-constructiva” -como advierte tiempo antes a Gropius- (Dal Co, 1972)9. Y se afirma de modo rotundo cuando asume la dirección general, lo que impone una aguda inflexión en términos doctrinarios y prácticos. Entretanto, a fines de 1928 se funda en Viena el Ernst Mach Verein -Sociedad Ernst Mach-, que junto al manifiesto del WK emitido al año siguiente da inicio a la expansión pública del neo-empirismo10.

La gesta de Meyer se cifra en la idea de construcción y apela al probado rigor de la ciencia; reemplaza el arraigado hábito de componer por el mandato de dar forma al “nuevo mundo” (Meyer, 1926). Esto supone una dura afrenta al célebre estilo Bauhaus -“los cubos cubistas de la objetividad” dirá el suizo con ironía (Meyer, 1972, p. 100)-, y también la impugnación de todo estilo. Implica trocar la invención creativa por el estricto apego a los hechos, conjurar el individualismo, cancelar toda suerte de desvío estilístico: ningún resabio de formalismo, ni rastro del vuelo expresionista, nada del “culto medieval” practicado en la “catedral socialista” (Meyer, 1972, p. 104). Bajo esta lupa la arquitectura ocupa un sitio central, entendida como organización y afirmada en su heteronomía: un hacer que es pura determinación, respuesta objetiva, reflejo fiel de la vida.

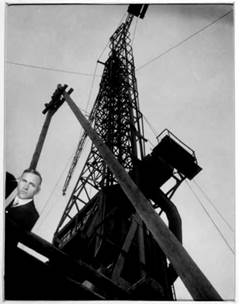

Pero el flamante cruzado (Figura 1) enfrenta grandes desafíos en su apuesta cientificista.

Debe superar viejas vacilaciones, zanjar oscuros dilemas, alumbrar un nuevo rumbo. Y afrontar problemas financieros que inhiben su iniciativa: la escasez de medios materiales pone en riesgo la creación de nuevos cursos en esa línea11. Así, y a fin de cumplir sus metas, convoca a los miembros del WK a visitar las aulas de Dessau y exponer allí sus ideas, lo que deriva en un intercambio que dura casi dos años12. La elección no es ingenua; el recurso a los teóricos del empirismo lógico -formados en ciencias exactas, lógica, filosofía y otras materias- trae alivio económico pero es, ante todo, un modo de afirmar el giro científico que quiere darse a la escuela. Tiene además un preludio inmediato en el propio Meyer, que el 4 de abril de 1929 diserta sobre Architektur und Bildung (arquitectura y educación) en la ciudad de Viena. La invitación proviene del Österreichischer Werkbund, reavivado el año anterior por Neurathy Josef Frank -arquitecto y también miembro del WK-: un detalle interesante que se agrega a esta pequeña trama.

La serie se inicia apenas un mes después con la llegada de Neurath, que en mayo de 1929 expone su método de representación visual, y se cierra en febrero de 1931 con el aporte de Philipp Frank -referido a las nociones de espacio y materia en la física moderna-13. En ese lapso se registra también la visita de Herbert Feigl -que en julio dicta seis conferencias- y la de Carnap -que brinda cinco en octubre-, así como una segunda incursión de Neurath -con dos conferencias en junio de 1930- y el aporte de Walter Dubislav, miembro del grupo de Berlín14. A esto se agrega la intervención de Erwin Finlay-Freundlich -también oriundo de Berlín y director del Instituto Einstein en Potsdam-, que en mayo de 1931 diserta sobre la finitud del espacio como problema científico. Su visita y la de Philipp Frank ocurren ya bajo el tardío mandato de Mies van der Rohe, quien dará empero un nuevo sesgo a la escuela15. Se cierra así una experiencia fugaz que pone en diálogo a estos dos mundos. Un intercambio que será evocado por sus protagonistas en otro tiempo: ya en tierra mexicana, en 1948 Meyer recuerda con afecto a los “viejos amigos (…) que traje a la Bauhaus hace 20 años” (Meyer, 1948), y en 1969 Fiegl agradece a Neurath por acercarlo, como “primer emisario del Círculo de Viena”, a esa “avanzada escuela de arte y arquitectura” (Feigl, 1969, p. 62)16. Hay otras muchas menciones a esto, como las que aparecen en el diario de Carnap y en otros documentos17.

Se impone ahora explorar las presuntas claves teóricas de este encuentro, con foco en el afán reductivo que irradian las doctrinas en juego. Una apuesta que apela a la economía formal y se vuelve, a un lado y a otro, ruptura con un legado de largo aliento.

Sin metafísica. El lenguaje depurado

No cabe trazar aquí la historia del WK ni examinar en detalle la prédica del empirismo lógico. Pero importa encuadrar, de algún modo, su apuesta a un esqueleto elemental capaz de apresar los hechos del mundo. Una meta asociada al puesto sagrado que este movimiento asigna a la ciencia, y al filoso corte que postula entre su dominio específico y el campo exterior a ella.

La demarcación de la ciencia es una pieza clave en el programa normativo del neo-empirismo, junto a la definición de su método -la inducción, en este caso- y de sus fundamentos. Una triple inquietud -naturaleza, estructura y justificación- que marca a la epistemología en el primer tramo del siglo veinte, y que -con respuestas distintas y aun antagónicas- atañe también al modelo popperiano.

Con esta mira, y a fin de establecer con precisión el confín de la ciencia, la fórmula neo-empirista instaura la verificabilidad como criterio fronterizo: solo asigna estatuto científico a los enunciados pasibles de cotejo empírico, es decir, a los que puedan revelarse verdaderos o falsos en contraste con el mundo -al margen de tautologías y contradicciones, que no son informativas-18. Pero esta pauta, tan exigente ya en la delimitación que busca, se extiende al campo del sentido: por obra de esta operación, el discurso verificable -por ende, científico- se arroga la exclusiva potestad de decir algo, es asimilado al universo significativo. Una traslación temeraria que tiene efectos llamativos.

Así, la distinción inicial instaura un profundo tajo entre ciencia y metafísica: como es sabido, los juicios teológicos, éticos y estéticos -y otras locuciones especulativas- no admiten evidencia empírica y resultan, por ende, ajenos al ámbito científico. Pero esta fisura es aún más hiriente, porque los excluye también del campo del sentido: los vuelve fórmula hueca, sonido vano, puro ruido; los confina al mudo reducto de lo no habla, al margen de su valor poético o emotivo.

Esto se hace transparente en la voz de Carnap, que se complace en anunciar “una eliminación tan radical de la metafísica” como nunca antes ha ocurrido: el análisis lógico revela, por fin, que “las pretendidas proposiciones de este campo son totalmente carentes de sentido” (Ayer, 1993, p. 66). Un aserto que no alude a su falsedad o esterilidad con respecto al mundo y se afirma, en cambio, sensu stricto: estas piezas retóricas no son sino “pseudo-proposiciones”, enunciados que no son tales aunque así lo parezcan en principio. Se trata de secuencias verbales que exhiben problemas en su vocabulario -contienen vocablos a-significativos- o en su estructura -adoptanuna sintaxis espuria-19. Carnap menciona entonces varias palabras que cree a-significativas -“Dios”, “Esencia”, “principio”- y algunos pseudo-enunciados metafísicos, para lo que apela al brumoso discurso heideggeriano y sus fórmulas consabidas, aunque también a la obra de Hegel y al ergo sum cartesiano20. El examen lógico-gramatical de estas expresiones revela su carencia de sentido, tesis que el propio Heidegger abona cuando admite que resigna la lógica en aras de “un preguntar más originario” (Ayer, 1993, p. 78). Pero lo que en él es renuncia inofensiva o indolora se vuelve en Carnap motivo inmediato de ostracismo: la metafísica es expulsada de lo que puede ser pensado y dicho, no porque sea un cuento de hadas -cuyos enunciados falsos sí tienen sentido- sino por su falta de aporte cognitivo. Un planteo que anula los clásicos problemas filosóficos -considerados “pseudo-problemas”- e inaugura otra filosofía: un delicado bisturí al servicio de la ciencia unida, un arma minuciosa capaz de llevar el lenguaje a su mínima expresión -los enunciados observacionales- y librarlo de sinsentido. Una “filosofía científica”, dirá Carnap de modo un tanto oscuro.

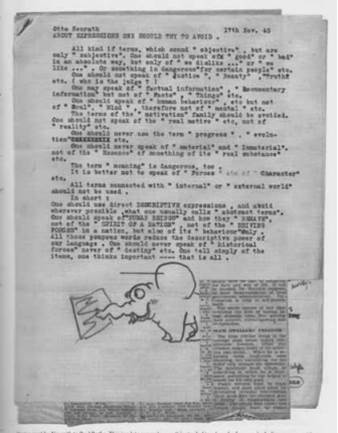

Este impulso reductivo asume impronta visual en la mirada inquieta de Neurathy se plasma en su Wiener Methode der Bildstatistik (método vienés de representación visual de estadísticas), que en 1935 pasa a denominarse Isotypey desde entonces se hace expansivo21. Este lenguaje ecuménico -“a figurative esperanto”, dirá el vienés en Atenas22- suscribe el imperativo que marca a fuego su obra: el impulso a la educación visual como instrumento de cambio.

Así, el sistema de signos y reglas combinatorias procura ensanchar el horizonte comunicativo, crear un código común, tender “puentes entre letrados e iletrados” (Burke, 2010, p. XV). Para ello recurre a la simplificación y a la iteración, en una operación de limpieza que asegura la inequívoca precisión del mensaje. Surge así un sistema codificado que puede leerse como correlato visual del esqueleto lingüístico neo-empirista, aunque Neurath aclara que su aporte no surge como remplazo sino como complemento del lenguaje ordinario (Henning, 2012). La asociación es empero atractiva: esta límpida trama de signos procura enseñar a pensar con claridad -“an education in clear thought”, dirá Neurath (1936, p. 22)-23 y es, pues, otra apuesta a conjurar el error mediante la supresión de lo espurio. En esta gramática visual no hay sitio para el gesto accidental ni para el sesgo subjetivo: los signos son planos, frontales, carentes de perspectiva, y tienen la virtud de indicarlas variaciones numéricas sin alterar la escala, por pura repetición de sí mismos (Figura 2). El hallazgo de estas unidades elementales es el feliz remate de un proceso de sustracción valorado como progreso, en un curso genealógico que avanza hacia la forma más simple, elocuente y efectiva. Un itinerario que el autor presenta desde el llano -“as a layman, not as a teacher” (Neurath, 2010, p. 7)- y en clave autobiográfica, lo que permite entender su derrotero personal en el campo figurativo.

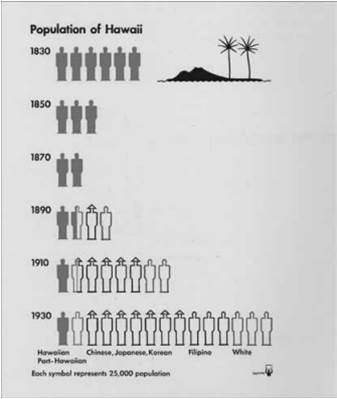

El recurso a la fuerza de la imagen es central en la obra de Neurath, que tiene esta afición desde niño y apela al dibujo también para firmar sus misivas24. Pero esto se conjuga en él -quizá el personaje más atractivo y peculiar del WK- con el terco afán de claridad verbal que atraviesa la prédica neo-empirista. Por eso en algunos de sus escritos recurre al uso del Basic English, convencido de que esto mitiga la ambigüedad que afecta al inglés ordinario25. Y por eso define su propia lista de términos prohibidos: una serie de expresiones vedadas que incluye “bueno”, “malo” “justicia”, “belleza”, “mente”, “verdad” y “destino” (Neurath, 2010, p. XVII), entre otras; un conjunto de abstracciones que deben ser, a su juicio, evitadas y sustituidas por términos descriptivos (Figura 3)26. La elusión de estas fórmulas “pomposas” -así les llama- es un mecanismo destinado a sanear el lenguaje y salvarlo de impurezas. Un propósito asociado al rol analítico que la filosofía asume en esta nueva versión, muy lejos y a contrapelo de su atávica impronta especulativa.

Todo esto se encuadra en un programa que conjuga el clásico legado del empirismo -la obra de Locke, Hume y Mach, entre otros- con la maquinaria lógica que aportan los Principia Mathematica de Russell y Whitehead -además del legado de Frege, Peano y otros-. Una trama que apela a la experiencia sensible y a ciertos principios formales definidos a priori que -a diferencia de lo que ocurre en el modelo kantiano- no se consideran sintéticos sino analíticos.

En este marco se propone la reducción del discurso científico a lo dado en la experiencia, su ajuste a los datos sensibles -base firme de toda certeza-. Se obtiene así una osamenta desprovista de equívocos, una malla delgada que atrapa sin error los hechos positivos del mundo. Los enunciados protocolares son las piezas primarias o atómicas de esta estructura, el fruto de la destilación generada por el análisis lógico del lenguaje ordinario.

Como es sabido, esto plantea varios problemas peliagudos. Uno de ellos -quizá el más evidente- es la dudosa fiabilidad de lo dado y del castillo sobre ello erigido. A esto se suma la pregunta por la condición privada o pública de la observación, es decir, el debate en torno al tipo de situación que los enunciados elementales trasuntan: experiencias solitarias y subjetivas o hechos físicos compartidos. Un oscuro dilema que atañe a la legitimidad del nexo planteado entre el lenguaje y el mundo, y que induce distintas teorías de la verdad

-entre otros asuntos-.

Pero el programa neo-empirista se ampara además en premisas centrales que se muestran -ante una mirada atenta- plagadas de metafísica. Es el caso de los enunciados universales obtenidos por inducción -las grandes leyes naturales, por ejemplo-, cuya incapacidad de ser reducidos a piezas atómicas los convierte en pseudo-científicos. O del propio criterio de verificación o sentido, que por iguales motivos queda excluido del dominio científico y significativo cuando es aplicado a sí mismo. Una infeliz paradoja que pervierte los propios cimientos del modelo así construido, contaminado en su propio núcleo por lo que considera espurio.

Figura 2 Otto Neurath: Isotipo que representa la evolución histórica de la población de Hawai (Neurath, 1939, p. 72).

Como resumen, y al margen de estos aprietos, vale afirmar el rol que asume aquí la filosofía, convertida en algo que no es ella misma. Esta filosofía anti-filosófica, privada de todo afán especulativo, es instrumento auxiliar, bastón analítico: una rama de la lógica capaz de aclarar el lenguaje mediante la disección del discurso27. Un mecanismo que intenta salvar al lenguaje de su habitual extravío y evitarla ocurrencia de problemas vanos o infecundos. Un aparato orientado a “la construcción lógica del mundo”, como dirá Carnap (1988) en esos días.

Sin ornamento. La forma sometida

Pero también la Bauhaus suscribe entonces la idea de construcción. Un mandato que se impone a la atávica rutina de componer, y que encarna el giro cientificista experimentado en la escuela.

En 1928 Meyer ha transitado ya un atractivo derrotero teórico y tiene su posición, que luego revisará una vez más en su nervioso intento por repensarlo todo. Tras su adhesión inicial al principio cooperativo -bajo el influjo de Pestalozzi y el impacto directo del modelo inglés-, en 1925 se aparta del ideal romántico ensayado en Freidorf, que ya entonces le parece ingenuo y limitado por su ingénita condición burguesa. Esto se fragua al año siguiente en el célebre texto de Die neue Welt, un grito agudo y urgente que se inclina ante la ciencia eminente y sus portentos.

El núcleo visible de este alarido es la fuerza del esperanto. Se trata ante todo de fundar el lenguaje universal, el producto seriado, la forma del mundo nuevo: “una lengua internacional (construida) según las leyes del mínimo esfuerzo”, dirá el autor con vehemencia (Meyer, 1972, p. 90). Esto implica la adopción de un código unitario que ignora fronteras, y que -como el WK proclama en su propio manifiesto- es también el lenguaje unitario de la ciencia.

Pero bajo este febril elogio de los hangares, las antenas y el pelo corto se aprecia el verdadero sustento del esperanto: su base objetiva, su fundamento biológico. Esta lengua universal se ampara en su pleno ajuste a los hechos, solo es posible por ello: como los enunciados protocolares, es la figura del mundo -diría Wittgenstein-, su espejo perfecto28. Y en esto resuena el eco de la Neue Sachlichkeit, ese áspero aroma que Roh asocia a la nueva sede de la escuela, un “edificio ingenieril que ha contrapuesto el principio de la positividad (Sachlichkeit) al principio de la expresión” (Roh, 1928, p. 119). Sin embargo, esta lectura no es monolítica entre sus allegados: Neurath aprecia también la diáfana obra de Gropius, pero advierte el latente riesgo de estilización que hay en ella (Neurath, 1926). Una intuición que Meyer confirma y convierte en duro rechazo al estilo fraguado en la institución, lo que sella la plena sintonía entre ambas figuras.

“Construir es un proceso técnico, no estético”, afirma el arquitecto suizo, y con esto anula el vuelo inventivo: ya no se trata de crear sino de “modelar la vida” (Meyer, 1972, p. 101). “Las nueve musas (…) han bajado de sus pedestales”, anuncia, y el arte retrocede por fin ante el altar de la ciencia (Meyer, 1972, p. 92). Una dura distinción que opone lo anímico a lo tangible, de modo que lo que no sea “determinable, visible y ponderable” deberá ser apartado y recluido (Meyer, 1972, p. 104). Esto es lo que ocurre con los asuntos del alma y el corazón, dice Meyer, y en esto se acerca una vez más a la férrea prédica neo-empirista29. Todo esto se afirma y madura cuando Meyer asume la dirección de la escuela, lo que pone en el centro la idea de construcción y el postulado antagonismo entre arte y vida. La vocación ecuménica del lenguaje se funda en su anclaje objetivo, porque surge de la sujeción a exigencias externas. El trabajo en la Bauhaus ya no será, pues, el delirio especulativo alentado en la torre de marfil sino un preciso envase del mundo. Porque no se trata ya de forjar un estilo o una moda sino de construir sobre bases empíricas, a partir de los datos primarios de la experiencia. La reducción formal no tiene premisas estéticas -como creían “los snobs del Bauhaus” en tiempos previos (Meyer, 1972, p. 104)-: deriva de su forzoso apego a los hechos. La forma despojada no es ya fruto de sí misma sino de su adhesión al mandato exterior, y -en tal sentido- puede asimilarse a la osamenta lingüística del neo-empirismo: es bajo esa misma Weltanschauung que se define e impulsa.

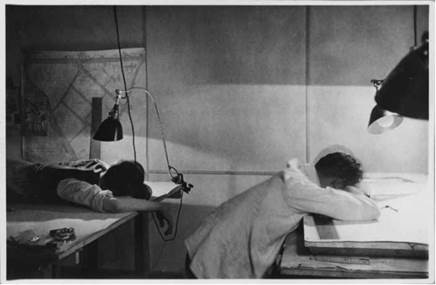

Figura 4 Thomas Flake (izq) y HermannBunzel (der) en el departamento de arquitectura. Foto: Erich Consemüller (1928). Bauhaus Archiv Berlin.

Esta mirada tiene -como es sabido- un efecto directo en el plan de estudios yen la organización de la escuela, cuyo detalle omitiré aquí para abordar el nudo de la inflexión, su médula (Figura 4).

En tal sentido, importa marcar el hiato establecido entre las asignaturas artísticas y las científicas -en sintonía con lo que enuncia el neo-empirismo-, así como la prioridad asignada a las últimas en el proceso creativo. Bajo esta lupa, el diseño deja de ser un producto inefable del genio individual y se convierte en remate de un proceso deductivo amparado en premisas biológicas, sociales y económicas: los productos deben “necesarios, precisos y tan neutrales” como se pueda, dice Meyer con firmeza (Droste, 2013, p. 196). La cruda reducción opera por supresión del sesgo subjetivo; una apuesta que algunos cuestionan y que Albers describe con sorna como “eliminación de los pintores” e “instrucción exclusivamente materialista” (Droste, 2013, p. 172). El cambio no es sencillo, aunque los nuevos contratos y el recurso a profesores externos -como los miembros del WK- permiten afirmarlo y atenuar las disidencias internas.

En esta “escuela científica” la arquitectura ocupa un sitio central en virtud de su heteronomía: es construcción objetiva, un hacer dado por el afuera. Esto tiende a desplazar al arte, aunque el discurso de Meyer oscila entre su franca negación y su reconversión científica. En todo caso, ya nada es lo que era: el diseño resigna toda petrificación estilística, lejos de los colores primarios y las formas puras -“el cubo era la gran pasión”, dirá el director con ironía, “y sus lados eran amarillos, rojos, azules, blancos, grises o negros” (Meyer, 1972, p. 104)-. Aquel arte afectado y gélido cede por fin espacio a la vida, en una operación que evoca la prédica incisiva de las “vanguardias negativas” 30.

La arquitectura es también -como la anti-filosofía que el WK propugna- ruptura con su propio pasado, reinvención de sí misma. O lo que siempre debió haber sido: pura organización, producto deductivo, fruto directo de los hechos positivos -la función, el recorrido del sol, la economía-. No hay lugar aquí para la vanidad solitaria ni para el gesto gratuito: el edificio es un producto industrial y colectivo, una máquina determinada por su destino. Estas premisas orientan la actividad de la sección de arquitectura -convertida en eje productivo- y marcan los proyectos realizados junto a las brigadas estudiantiles: la escuela de la Confederación Sindical Alemana erigida en Bernauy las Laubenganghäuser incluidas en el plan de Törten -en ambos casos, equipadas de modo integral por los Bauhäusler- son claros ejemplos de esto.

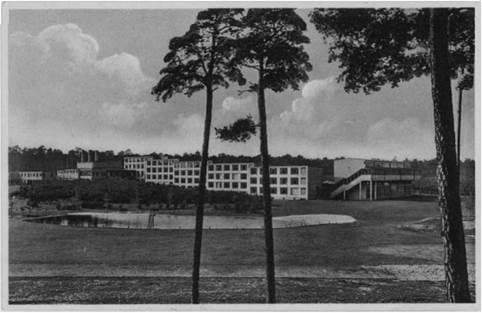

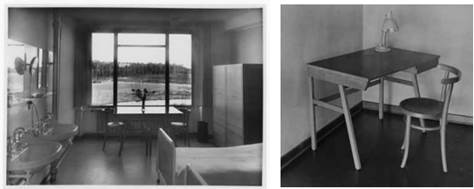

La escuela sindical impone a primera vista la precisión y veracidad de su aspecto: una seca secuencia volumétrica donde estructura, funciones y materiales se exponen de modo directo, sin simulacros ni vestidos (Figuras 5 a 7). Así planteado, el edificio parece el correlato espacial de un diagrama previo en el que se han definido usos y relaciones mutuas. Un ensayo digno y riguroso que marca un modo de hacer, aunque -como anota Ynzenga (2017)- exhibe algunas licencias formales -el gesto altivo de las chimeneas en el acceso- y se empaña un tanto por la distancia que hay entre el proyecto inicial y su versión construida.

Figura 5 Hannes Meyer, Hans Wittwer: Bundesschule ADGB (1928-1930). Vista exterior. Foto: Arthur Redecker (1930). Bauhaus-Archiv Berlin.

Figuras 6 y 7. Hannes Meyer, Hans Wittwer: Bundesschule ADGB (1928-1930). Izquierda: habitación estudiantil. Foto: Arthur Redecker. Derecha: escritorio y silla. Foto: Walter Peterhans. Bauhaus-Archiv Berlin.

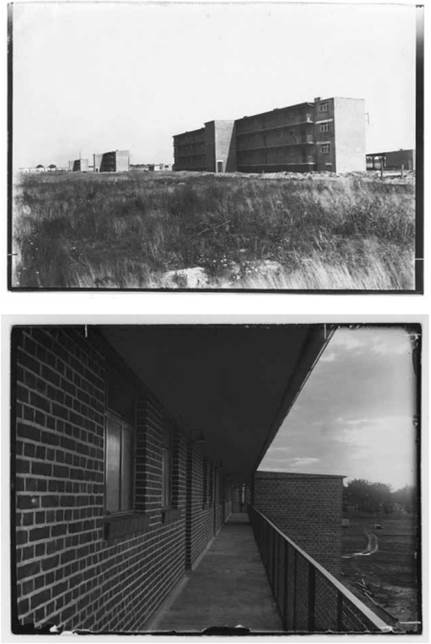

Figuras 8 y 9. Hannes Meyer: Laubenganghäuser (1929-1930). Arriba: vista desde el norte. Foto: s/d (1930). Abajo: galería exterior. Foto: Hannes Meyer (1930). Bauhaus-Archiv Berlin.

Los cinco bloques de vivienda situados en Törten suscriben la rígida trama ortogonal prevista en el plan urbano, con una respuesta simple y desnuda que atrae por la austeridad que irradia. Las filas horizontales se tienden delicadas y eternas en el paisaje, con el tono rojizo dado por el ladrillo y el alargado velo de sus infinitas galerías. Todo es preciso, controlado y discreto; un acotado repertorio de formas y materiales que destina modestia y franqueza expresiva (Figuras 8 y 9).

Pero esto no excluye -aunque así se quiera- el valor connotativo del conjunto, que se impone como un aire difuso: esta arquitectura colectiva y estándar no surge de la Kunst-wollen sino de la demanda social, y así lo comunica. En ese sentido, la anhelada ascesis se revela imposible o incompleta: el directo ajuste de la forma a la exigencia exterior adquiere dimensión ética y estética, y el edificio queda envuelto en su propia carga simbólica. Se conjura el estilo, se suprime el ornamento. Pero así como la metafísica se cuela en los grandes postulados del neo-empirismo, la apuesta ético-estética de la arquitectura pervive como una sombra inefable en estas obras “neutras”.

Llegar al hueso. Contra padres y ancestros

El trayecto emprendido no aporta datos concluyentes ni certezas definitivas. Pero permite arriesgar una analogía teórica fundada en datos históricos, con base en el lazo que vincula razón argumental y evidencia empírica. De algún modo, lo expuesto induce a afirmar la comunión vislumbrada con un foco muy preciso: el impulso reductivo aplicado al lenguaje -entendido en su versión literal o asociado a la forma-.

El programa neo-empirista libera al lenguaje de ambigüedad y recorta su expresión mínima: construye o detecta el esqueleto seco y desnudo, pasible de verificación empírica y exclusivo portador de sentido cognitivo. Por su parte, la escuela alemana conjura el esteticismo y promueve un proceso creativo de base científica: la forma obtenida surge como resultado de premisas objetivas. Esto implica, en ambos casos, la producción o el hallazgo de una trama elemental que remite a la empirie y se debe a ella: enunciados protocolares, objetos utilitarios, edificios neutros.

Ahora bien, este pulso reductivo no debe ser entendido como reflejo endogámico o remitido a sí mismo: la sustracción no busca delinear la forma mínima per se sino apresar el reflejo fiel de los hechos. Ese preciso ajuste a la realidad es el móvil decisivo, lo que explica la condena de la metafísica y la supresión del ornamento. Un aspecto que debe ser detallado porque permite alumbrar dos asuntos: la brecha que media entre los criterios productivos impulsados por Gropius y Meyer en tiempos distintos, y el sustrato de la sintonía entablada entre la escuela en su segunda fase y los postulados del empirismo lógico.

Si se mira bien, la mentada contención formal se aprecia por igual en una etapa y en otra: es patente en los bellos objetos de la primera fase pero también lo es en la producción más tardía. Una observación que cuestiona el recurso a la ausencia de ornamento como clave interpretativa, dado que -como no marca la diferencia- se revela improductiva.

Pero si se mira mejor, hay aquí un desacuerdo subterráneo, una grieta congénita escondida. La pureza de la forma tiene en tiempos de Gropius un claro anclaje funcional, y así se predica; pero esto luego deviene estilo y se cifra en el objeto, cuyo silencio parece mirarse el ombligo. Meyer condena esta autonomía estilística como perversión o desvío e instaura una fórmula alternativa: la pureza de la forma nace de su ajuste a la demanda exterior, surge de la sumisión al afuera. Su silencio no es retraído mutismo sino un silencio que habla porque contiene el rumor del mundo. Y en esto puede asimilarse al esqueleto lingüístico del neo-empirismo.

Esta dura apuesta reductiva permite explicar -junto a otros factores- el contacto entablado entre la escuela de Meyer y el círculo vienés, así como la comunión doctrinaria apreciada entre ambos centros. Una alianza cifrada en el mismo anhelo compartido: apresar la forma del mundo, convertida en enunciados protocolares y en objetos mínimos.

Pero esto implica una cancelación: la filosofía anti-filosófica impulsada en el WK se anuda a un arte y a una arquitectura que han renunciado ser lo que eran. Una dimisión que vale la pena: en el centro abandonado late el sagrado sitial asignado a la ciencia, único reducto de sentido. Por ello, la clausura del pasado se vive -a un lado y a otro- como feliz parricidio.