Introducción

En el siguiente artículo se problematizará la adaptación gráfica de la novela Kyrptonita (2012) de Leonardo Oyola al cómic Kriptonita. La historieta (2019) realizado por Federico Reggiani, dibujado por Fabián Salazar, coloreado por Ángel Mosquito y con portadas de Max Aguirre. Se analizará la relación entre cómic y literatura, a la vez que las formas en que se ha resuelto la adaptación de la novela al género del cómic.

Por otro lado, se pensará esta adaptación considerándola una reescritura de una novela que originalmente ya tenía mucha relación intertextual con el cómic tradicional norteamericano. Como se especificará, muchos son elementos de la novela Kriptonita remitían a Superman, el clásico cómic creado por el guionista Jerry Siegel y el dibujante Joe Shuster, que apareció en el primer número de Action Comics Magazine en junio de 1938. De esta manera, la adaptación podría considerarse como un regreso de la novela a su diálogo intertextual original con Superman.

Este diálogo con Superman se presenta desde el protagonista de la novela y del cómic, el Pini que es un superhéroe. La acción se desarrolla durante el turno de guardia del narrador médico, entre las cuatro y las ocho de la mañana. La marcación del tiempo en el relato es importante debido a la naturaleza extraordinaria del personaje que debe ser salvado, el Pini, también conocido como “Nafta Súper”. Debido a sus condiciones sobrenaturales debe llegar vivo al momento de la salida del sol. Sus compañeros delincuentes lo acompañan para defenderlo de los enemigos que tratan de llegar a él, resistiendo en la sala del hospital rodeados de policías que los esperan fuera.

Literatura y cómic: transposición, adaptación, reescritura

En relación a la adaptación, en A Theory of Adaptation Linda Hutcheon sostiene que consiste en contar un mismo relato, pero cambiando el discurso según el medio que se ha escogido para hacerlo. La crítica canadiense la entiende como una repetición con una variación: “Therefore, an adaptation is a derivation that is not derivative-a work that is second without being secondary. It is its own palimpsestic thing” (Hutcheon, 2006, p. 9). De esta manera, su concepto presenta una autonomía que hace que la adaptación no dependa de su fuente ni que sea necesario conocer la obra previa para comprender la nueva versión. Siguiendo a Seymoir Benjamin Chatman, Hutcheon está de acuerdo en sostener que el relato es una entidad autónoma y separada del medio en que se está narrando. Chatman en su Introduction a Story and Discourse. Narrative Structure in Fiction and Film distingue entre el relato que se cuenta, la forma en que se lo cuenta y el medio que se utiliza para contar. Al analizar un cómic aparecido en el suplemento del domingo del Chronicle de San Francisco, Chatman señala que:

Story, in my technical sense of the word, exists only at an abstract level; any manifestation already entails the selection and arrangement performed by the discourse as actualized by a given medium. There is no privileged manifestation (Chatman, 1978, p. 37).

Como aclara Julio Gutiérrez García-Huidobro en “Nocilla Experience, la novela gráfica: adaptación y reescritura” Hutcheon sitúa al cómic en el campo de lo estrictamente narrativo y como medio lo asocia al formato impreso, al igual que la literatura (Gutiérrez García-Huidobro, 2014, p. 192). Por su parte, Thomas Leitch en “Twelve Fallacies in Contemporary Adaptation Theory” (2003) sostiene que la adaptación y la obra adaptada son dos entidades paralelas que, a pesar de estar estrechamente relacionadas, operan de manera independiente una de la otra: “The key word here is ‘parallel’ which absolves the adaptation from the responsibility of slavish imitation to its source even as it invokes the source’s regulatory function in setting the standard for those parallel experiences” (Leitch, 2003, p. 166). De esta manera, la obra que surge tras la adaptación debe ser entendida como una obra autónoma y no una mera copia1. Gutiérrez García-Huidobro (2014), señala entonces que la adaptación es una reescritura en toda regla, una obra autónoma e independiente de su fuente que, no obstante, invita a un diálogo con su referente (p. 192). Por su parte, también subraya que el cómic es un formato híbrido entre cine y literatura; que escapa a la categoría de lo mostrado o escenificado, ya que la acción está congelada en el papel y es el lector quien le da vida a través de una lectura inferencial (p. 193). Además, si se entiende el cómic a partir de su estatus de híbrido por su tensión entre texto y lenguaje, podría plantearse que este género, por sus particularidades narrativas y formales, puede producir adaptaciones de textos literarios que proyecten otros aspectos de sus fuentes a niveles de lectura e interpretación. Es decir, que las adaptaciones más que copias son reescrituras de la fuente en la clave del medio en que se está elaborando la nueva versión (p. 193).

Dentro de la crítica latinoamericana, Laura Cecilia Caraballo (2012) señala que el término de “adaptación” generalmente se asocia a una connotación indeseada. Es decir, que este término puede suponer que una obra es la original y otra una mera copia; para evitar estas connotaciones, prefiere utilizar las nociones de transposición y recreación. Caraballo se vale de estos conceptos para pensar la obra de Alberto Breccia, que tiene como punto de partida la literatura (p. 108). Se problematiza su pluma de autor al momento de mostrar su obra (p. 108). Por su parte, Laura Caraballo señala que en su análisis de los modos de visualización como acción en la transposición literatura-historieta no se busca rastrear una huella unívoca en el texto sino caracterizar la construcción de un texto nuevo de uno prexistente (p. 112). El nuevo texto no es subsidiario del anterior sino que existe de manera autónoma. Como resultado, los textos establecen relaciones transversales, modificándose los unos a los otros en su circulación. Finalmente, la historieta nunca es una copia o un calco de la literatura (p. 112).

Por su parte, el semiólogo argentino Oscar Steimberg en “Cuando la historieta es versión de lo literario” (2013) analiza las relaciones entre historieta y literatura. Sostiene que existe una relación dispareja entre ambas, pues habitualmente se han hecho transposiciones de textos literarios al formato de historieta, sin que importen las aspiraciones de este último, al que se suele considerar como un “arte menor”. Steimberg afirma que en estas adaptaciones “(…) el mejor de sus productos consiste siempre en un resumen del relato, adornado con ilustraciones que parecen querer reproducir lo que el sentido común o una lectura destraída pueden decir acerca de los personajes” (Steimberg, 2013, p. 47). Esta práctica, llevada a cabo por lo que denomina un “historietista-adaptador”, deja de lado todo lo que hace a la individualidad artística de la obra literaria, todo aquello que hace que “sea algo más que relato, o cuadro de costumbres, o pintura histórica” (p. 148). De esta manera, surgen meras “transcripciones historietadas de literatura” (p. 152) que no son más que versiones subordinadas al texto original. Steimberg resalta que la historieta es un nuevo género de ficción, una escritura que modifica los modos de narrar. Ejemplifica esto con la historieta de Alberto Breccia basada en los cuentos de H. Lovecraft y Horacio Quiroga. Para el semiólogo argentino, lo mejor del trabajo de Breccia fue que “su narración desplegó los sentidos que se articulaban con una propuesta estilística que no es de Lovecract sino de Breccia” (Steimberg, 2013, p. 152), demostrando su propio proyecto estético. Steimberg (2013, p. 154) enmarca a la obra de Breccia a la acción de “transcribir la obra literaria de Quiroga al espacio de la literatura dibujada” donde demuestra el propio valor de su obra artística. Federico Reggiani (2010) también analiza esta relación entre literatura e historieta, y entiende que, debido a la peculiaridad de la historieta en relación con su enunciación narrativa, se la ha ubicado en una jerarquía menor a la literatura. Reggiani señala una diferencia fundamental entre el cómic y la literatura: mientras que un texto establece un presente de la enunciación a partir del cual se ordena la temporalidad del relato, la secuencia de imágenes del cómic -que se presenta como un presente- no tiene una referencia al aquí y ahora del acto enunciativo (p. 417). Es decir, una de las características específicas de la historieta consiste en que lo lineal y lo sucesivo y están siempre en tensión con lo espacial. De esta manera, esta tensión entre lo sucesivo y lo simultáneo rompe con la posibilidad de pensar un punto como la proyección de cine que unifique la instancia de enunciación (p. 420). Señala que son estas características enunciativas las que han fortalecido el lugar que se le ha dado a la historieta entre los distintos géneros. No se debe solo a su ligazón con los sectores menos prestigiosos de la cultura de masas -lectores populares o infantiles- sino también a los mecanismos de enunciación de la historieta misma. Remitiéndose a Oscar Steimberg, que piensa el cómic como una nueva escritura de ficción, Reggiani piensa que la “incomodidad” de la historieta se debe también a su potencia como lenguaje (p. 424). En resumen, en este artículo se entenderá entonces la adaptación como una reescritura y no una mera copia, pensando también en las relaciones que históricamente se han establecido entre el cómic y la literatura. Siendo el cómic un nuevo lenguaje que crea también nuevas ficciones, desde este punto de vista se trabajará la adaptación de la novela argentina Kriptonita (2012) de Leonardo Oyola al cómic Kriptonita. La historieta (2019).

De la literatura al cómic: Kriptonita a Kriptonita. La historieta

La novela Kryptonita, publicada en 2012 por el escritor argentino Leonardo Oyola, retrata las aventuras de un grupo de ladrones y sus combates por socorrer a su agonizante jefe, el Pini. La historia es contada por el personaje de Miguel, un doctor que trabaja de ser un “nochero”, el que atiende a los pacientes por la noche. La acción transcurre en el hospital público Diego Paroissien, ubicado en el municipio de La Matanza; en el área metropolitana de Buenos Aires -denominada conurbano bonaerense2-.

Por su parte, el cómic está dividido en episodios, siendo en total cuatro. Cada uno de ellos presenta un personaje característico y central en lo que se dibujará y relatará a continuación. Si bien se explicará más adelante quién es quién en la historia, en el episodio uno del cómic aparece una imagen de uno de los personajes, el llamado Ráfaga que es amigo de Pini, y una adaptación a The Flash. En el episodio segundo aparece dibujada Lady Di, que remite a Wonder Woman, en el tercero Federico que es la reescritura de Batman y en el cuarto, está dibujado el personaje de Corona que recuerda a Joker.

Además, en el cómic el uso de la voz del narrador, el médico nochero, es reemplazado por un cuadrado que repone la información en las viñetas y acompaña al diálogo de los personajes. Como explica Federico Reggiani, las historietas comparten con el cine el predominio de lo visual, lo que las ubica más del lado de mostrar que de narrar (2010, p. 416). De esta manera, es necesario ver y leer al mismo tiempo. Puesto que la literatura y la historieta tienen en común su pertenencia al mundo “impreso”, la presencia del texto y de la imagen que contiene una gran potencia visual. Se leen entonces, los textos de los diálogos, como en la literatura, y son habituales los comentarios de la voz en off siendo que la escritura se integra con facilidad a la parte visual del cómic (p. 416).

En la novela el narrador comienza explicando cómo se muere en un hospital público -piensa la manera en avisar la muerte a los familiares- mientras que la historieta empieza con imágenes de un barrio de noche, y un grupo de gente apaleando a un hombre. En medio de la noche el médico nochero conocerá a la primera de sus víctimas que llegan a la guardia, un adolescente conocido como El Orejón. En la novela se cuenta esta historia varias páginas después, mientras que en el cómic aparece inmediatamente: “Estaba mirando las estrellas y casi me pierdo, cuando me mandaron a buscar por una urgencia. Habían dejado tirado en la puerta de entrada a un pibe. Catorce, quince años como mucho” (Oyola, 2011, p. 30). Cuando éste, en la novela, es encontrado moribundo en la guardia del hospital, son el médico Miguel y la enfermera Nilda los encargados de reanimarlo. Se encuentran con este diagnóstico3: “laceraciones en hígado y estómago, además de fractura de cráneo y múltiples escoriaciones. No respiraba y el corazón estaba en paro” (Oyola, 2011, p. 30). El Orejón fue arrojado solo en la puerte del hospital. El médico Miguel intenta tratar al paciente en trance de muerte, pero la presencia del oficial Ventura impide cualquier maniobra de reanimación. Ventura, entonces, explica la historia de El Orejón: es un joven del barrio de Los Pinos que había intentado robar un auto con un arma de juguete y cuando los vecinos y el dueño del auto se dieron cuenta lo lincharon entre todos. La policía respondió lentamente ante el hecho, y lo encontraron ya casi muerto. Después de establecer un dinero a cambio de su silencio, se llevaron esposado al chico. El médico narrador explica, entonces, lo que sucede con el personaje del “pibe chorro”4:

Con un pibe chorro, de puertas para adentro, no se utiliza el cardiorresucitador. Y mucho menos se le pone un respirador. Si llega así, solo, entra vivo y sale muerto. Y eso es lo que le va a pasar a este pibe de catorce, como mucho quince años. Se está muriendo y va a morir. Y nosotros no vamos a hacer nada para poder salvarlo (Oyola, 2011, p. 32).

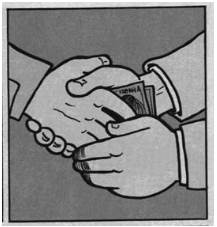

En el cómic, esta imagen del cuerpo del joven muerto es con el que se empieza la historieta. Es el personaje de Ventura quien comenta la situación y lo que le va a pasar al joven y se explicita en una viñeta el momento del soborno del policía al médico, demostrando también la corrupción estatal que existe en Argentina (Ver Figura 1).

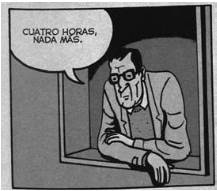

En la novela la historia empieza una noche estrellada mientras el médico mira al cielo: “Estaba mirando las estrellas. Las pocas que quedaban” (Oyola, 2011, p. 26). En el cómic el médico aparece desde un primer momento pensando sobre su precaria condición laboral, a la vez que mira las estrellas (Ver Figura 2).

También tanto en la novela como en el cómic, el médico recuerda un episodio con otro paciente. En novela se utiliza una analepsis para relatar el recuerdo:

Una medianoche, exactamente a las doce, entró un gitano con una herida de bala en el estómago. No había mucho por hacer. La amante -también gitana- se coló como pudo y, sin que nos diéramos cuenta mientras lo atendíamos, con una piedra dibujó un círculo en el piso de la sala” (Oyola, 2011, p. 27).

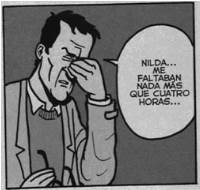

En cambio, en el cómic esto se resuelve mediante una marcación en las viñetas. Las líneas dejan de ser rectas y se convierten en ovaladas, mientras que la voz en off del médico se reemplaza por un texto casi idéntico al de la novela (Ver Figura 3).

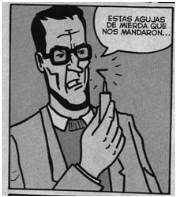

La acción comienza en la madrugada del lunes 29 de junio de 2009, porque en la novela se menciona esa fecha como el día de la muerte de uno de los pacientes del médico: “Y que por eso el paciente, siendo exactamente las cuatro de la mañana del lunes 29 de junio de 2009, obitó” (Oyola, 2011, p. 33). En la historieta no hay una fecha claramente definida pero se menciona que el médico, ingenuamente, pensaba que solo le quedaban cuatro horas para terminar su turno (Ver Figura 4).

En la novela es en el capítulo tercero donde aparece la banda del Pini: “Como si hubiera entrado manejando un tanque de guerra abrió la puerta de par en par una mujer enorme con el rostro desencajado. Llevaba en brazos a un hombre que necesitaba atención médica” (Oyola, 2011, p. 36). En la historieta esta imagen se resuelve de la misma manera, casi calcada, ya que el texto es lo suficientemente visual y dialoga perfectamente con el formato del cómic (Ver Figura 5).

Monstruos y superhéroes del conurbano

Como ya se comentará luego, el protagonista de Kryptonita se presenta como un ser de otro mundo, extraño y monstruoso, diferente a quienes lo rodean incluso en lo referente a su cuerpo. El médico reconoce inmediatamente su cuerpo como algo ajeno a lo humano. Este cuerpo puede ser leído como un símbolo o una alegoría del sobreviviente del espacio y el momento socioeconómico en que le tocó nacer. Siendo criado en un barrio muy conflictivo -económica y socialmente- de la zona oeste del conurbano bonaerense5, el Pini es un monstruo a la vez que un ser profundamente humano. Alberto Laiseca, quien fuera uno de los maestros de Leonardo Oyola, explica en Beber en Rojo (2001): “El monstruo es una pieza fantástica que, en general, se usa como excusa para saltar a la alegoría (…) la parábola social e incluso la teleológica” (p. 33). Para Laiseca, los monstruos funcionan como una máquina imaginativa que funciona continuamente, mientras que Ricardo Gutiérrez Mouat (2005) los caracteriza como un resultado degenerado de la reproducción humana (p. 4). Pero, como ya señalaba Jorge Luis Borges y Margarita Guerrero en su bestiario Libro de los seres imaginarios (1967), el monstruo es una combinación de partes cuya dinámica es inagotable (10). Por otro lado, según Alen S. Weiss en “Ten Theses on Monsters and Monstrosity” (2004), un monstruo “will be remembered for the shock it produces, breaking all chains of association” (p. 124). Weiss señala que los seres monstruosos viven en los márgenes y son productos de cambios y mutaciones: “Monsters exist in margins. They are thus avatars of chance, impurity, heterodoxy; abomination, mutation, metamorphosis; prodigy, mystery, marvel. Monsters are indicators of epistemic shifts” (p. 125). Son destacables algunas de los rasgos que resalta, especialmente para pensar al personaje de la novela, Nafta Súper. Además, en una “Nota del autor” (2012) publicada en la revista Gramma, Oyola explica de qué manera su literatura se une a la de quien fuera su maestro, Alberto Laiseca. Fue en el taller de escritura de Laiseca -autor argentino de culto, fallecido en 2016, que dejó una extensa y diversa obra de temática fantástica- donde el novelista comenzó a desarrollar su poética, que podría definirse como un entrecruzamiento entre lo urbano, el género fantástico y el policial. Leonardo Oyola rescata que heredó de su maestro la figura del monstruo, cuya definición humanizada -el monstruo entendido como ser único en su especie- la relaciona directamente con lo que cree que debe ser la obra de un escritor: ambos son algo único, nuevo y original en su especie (p. 285). Delimitando una poética con tintes fantásticos a la vez que policiales, puede pensarse la novela y el cómic de Kryptonita a partir de la idea del monstruo y de lo monstruoso como formas alegóricas de entender el espacio y el momento socioeconómico en el que viven sus personajes.

Por su parte, Ana Merino (2003) estudia el papel de la literatura fantástica en el mundo de las historietas argentinas resaltando la importancia de Héctor G. Oesterheld. Merino señala que la “ficción científica” en la tradición argentina de cómics “se forma en el ámbito de la literatura fantástica” (p. 255). De esta manera, la ficción científica juega con la idea de hacernos creer que lo que está narrando puede tener una explicación (p. 255). Tanto en la novela como en el cómic, el Pini y su banda son sujetos fuera de la ley, que se los persigue por ser bandidos pero también tiene una condición biológica y social que los condiciona. El Pini y su banda son seres sobrenaturales o tienen poderes no humanos y tienen que buscarse la vida en el medio en el que están.

En relación con la novela gráfica urbana del siglo XXI, Edward King y Joanna Page (2017) señalan un aspecto que diferencia la tradición latinoamericana de la norteamericana y la europea. Mientras que estas últimas se caracterizan por un mayor interés en lo autobiográfico, las latinoamericanas tradicionalmente desarrollaron una marcada preferencia por la ciencia ficción y lo apocalíptico. En el caso argentino, los autores señalan a Héctor G. Oesterheld y a Ricardo Barreiro como principales representantes de “a string of fantastical urban narratives in the 1980s and 1990s, in which human agency is constantly tested and displaced by extra-human forces” (p. 2). Los autores sostienen que la novela gráfica ha permitido modificar la visión antropocentrista donde el personaje principal no es humano, y ha servido como un efectivo medio para la explotación de una subjetividad distinta en el siglo XXI. Esto se debe a “their characteristic reflexivity and their typically critical and parodic engagements with hegemonic (and humanist) European discourses of modernity and progress” (p. 3). De esta manera, lo poshumano surge como una perspectiva crítica que parodia a la vez que deconstruye los diversos discursos sobre qué es la civilización y el progreso (p. 3). Tanto en el cómic como en la novela, la figura del superhéroe funcionaba como una forma de discutir los límites de lo humano a la vez que parodia la condición marginal del Pini. Puede ser leído como un extranjero, un outsider de otra especie que es perseguido por su condición biológica. Si como sostienen Page y King en la novela gráfica latinoamericana:

(…) the limits of the human as they become visible within the Latin American context, and in the light of certain defining events and experiences, such as colonization and its legacies for the present, racial and cultural hybridities, uneven modernization, dictatorship, revolution, neoliberalism and staggering socio-economic inequality, but also particular strands of political and cultural thought, including a complex (and often contestatory) literary and philosophical response to European humanism and modernity (Page y King, 2017, p. 6).

De esta manera, la historieta se presenta como un medio único para borrar los límites entre múltiples culturas literarias, a veces conflictivas, visuales y literarias, así como sus intersecciones con las tradiciones narrativas populares y de élite (p. 7). Como si para sobrevivir en ese espacio barrial donde no existe sitio para las debilidades humanas, ser un monstruo quizás sea la única estrategia de supervivencia posible.

Del cómic a la literatura: Kryptonita y sus diálogos intertextuales

Como ya se comentó anteriormente, el título de la novela Kryptonita, y el de su adaptación, remite directamente al clásico del cómic norteamericano Superman. Creado por el guionista Jerry Siegel y el dibujante Joe Shuster, apareció en el primer número de Action Comics Magazine, en junio de 1938. Nacido en el planeta Krypton, fue enviado a la tierra en una nave espacial por su padre el científico Jor-El y su madre Lara Lor-Van, momentos antes de la destrucción de su planeta. Paul Lopez (2009) ubica a Superman como perteneciente a la segunda ola de los libros de historietas (comic books). En esta segunda ola, desde 1938 hasta finalizada la Segunda Guerra mundial en 1945, se evolucionó en la originalidad de los superhéroes, los géneros y en la creación de más editoriales especializadas. Lopez señala la importancia de un nuevo híbrido del género de los superhéroes, donde se mezclaron fórmulas que ya eran exitosas con nuevas, creando un híbrido de fórmulas: “The new hybrid superhero genre in this sense was the high moment of creative innovation in the field of comic books during the Industrial Age” (p. 19). Así, esta segunda ola generó un verdadero boom editorial a principios de los años 40. Lopez señala la verdadera importancia de Superman como suceso fenomenal editorial, que a su vez marco una estrategia editorial que dominó el campo de los libros de historietas (p. 20). De esta manera, también surgió Batman, que apareció en 1939, y a causa de esta tendencia, hacia 1942 “all National titles except for Detective Comics were all superhero comic books” (p. 20). Justamente del título de esta revista se tomó el nombre DC Comics, para la editorial -y luego compañía multimediática hoy parte de Warner Bros. Entertainment Inc. - llamada así desde 1937, y de donde pertenecen los superhéroes que se reescriben en la novela y en el cómic.

Richard Reynolds resume en “Masked Heroes” (2013) algunas de las características de los superhéroes. Señala que, por lo general, estos personajes cumplen con alguna de estas siete características: la primera, son héroes excluidos de la sociedad y no han tenido relación con sus padres; la segunda, algunos se relacionan con dioses o son hijos de dioses; la tercera, la devoción del héroe por la justicia sobrepasa sus respetos por la ley; la cuarta, su naturaleza extraordinaria se contrapone a la de aquellos que lo rodean; la quinta, su extraordinaria vida de superhéroe se contrapone también a su alter-ego que suele ser bastante mundano; la sexta, el superhéroe puede poseer un gran sentido del patriotismo y de la lealtad al país aunque no necesariamente a todas sus leyes; y la séptima, las historias son míticas y se utiliza la ciencia y los mitos para crean asombro en el lector (pp. 107-106).

En relación a la construcción y evolución del personaje como superhéroe, Thomas Andrae (1987) señala la importancia de Superman como mito americano después de la gran depresión de 1929. Si bien ya había en la literatura ejemplos de monstruos y outsiders, como Frankeisten de Mary Shelly o Odd John de Olaf Stapleton, la diferencia con Superman radica en que se trata de un personaje que no es un misántropo o un ser alejado de la sociedad, sino una verdadera figura mesiánica que dedica su vida a ayudar a los más necesitados. Es un superhéroe que encarna todos los mejores valores de la sociedad, un “man of tomorrow”. Andrae señala el cambio de paradigma ante el sujeto monstruoso: si en los años anteriores éste representaba una amenaza social, ahora se convierte en un superhéroe que personifica lo mejor de los valores sociales (pp. 124-138) . Para Andrae, se debió a una verdadera necesidad de la sociedad americana después de la Gran Depresión iniciada en 1929, de tener una imagen de éxito, de movilidad social6. Lopez (2009) resalta el carácter transicional de Superman, siendo que en los primeros episodios el superhéroe todavía poseía las cualidades demoníacas de sus predecesores y utilizaba la violencia para conseguir lo que quería, por ejemplo, asesinado a su eventual adversario. Pero, la gran diferencia radica en que lo hace desinteresadamente, dedicándose al bien público (p. 98). De esta forma, es sin lugar a dudas un héroe de los nuevos tiempos, encarnando a la perfección los valores de su tiempo: “His most deeply held conviction, never to use his super-powers for profit or personal ambition, reflects the collectivist ethos of the nascent welfare state” (p. 98). Por ello, sus acciones tienen un gran contenido simbólico: salva mujeres inocentes de la muerte, y, sobre todo, lucha por la justicia social. Lopez señala cómo se produce el cambio, desde una postura antiestatal hasta convertirse en la encarnación de los valores del New Deal: hacia la década de 1940, su anterior individualismo se ha transformado en una total identificación con el estado benefactor (p. 100).

Muchas son las similitudes del personaje de Superman con Nafta Súper. Ambos tienen super poderes pero también sentimientos humanos, poseen una identidad terrestre, combaten al mal ayudando desinteresadamente, aman a una mujer y tienen un personaje que es su enemigo y al que combaten. De la misma forma que Clark Kent es el alter ego de Superman, el Pini lo es de Nafta Súper. Los dos coinciden también en su punto débil: el equivalente de la kryptonita que debilita a Superman es el “pedazo de vidrio verde” que el médico extrae del cuerpo del Pini:

Encontré una herida profunda en la parte baja de la espalda. Y en ella, un pedazo de vidrio. Con unas pinzas logré extraerlo con éxito, y eso que estaba bien enterrado. Cuando intenté cauterizar la herida, rogando que el tejido resistiera la costura que le estaba por hacer, me di cuenta de que no había hemorragia. Nunca había visto algo así, porque era imposible. La piel, en segundos, había cauterizado sola (Oyola, 2011, p. 39).

Una vez que estuvo sin ese vidrio, el Súper Nafta pudo resistir mejor. Ráfaga le preguntó al médico exactamente qué era lo que le había quitado, ya que notablemente había mejorado su salud. El médico le contestó: “- Un vidrio. Un pedazo de vidrio verde” (Oyola, 2011, p. 56). De esta forma, también se explicita es evidente que es extraterrestre, así como el evidente paralelo con Superman; pues ambos se ven afectados por un cristal de color verde, la famosa kryptonita. La equivalencia es clarísima cuando el médico comenta que Pini tiene una “cicatriz en forma de ese” (Oyola, 2011, p. 162 en cursiva en el original) que remite, claro está, al traje con esa misma letra que viste el personaje de Superman. En la historieta, se manifiesta su condición de superhéroe desde el momento en que el médico se acerca al cuerpo del Pini y la S se muestra claramente en toda la viñeta, pero se agrega el comentario incrédulo ante las agujas y el poder del cuerpo del Pini (Ver Figuras 6 y 7). En la novela se presentan varios acontecimientos de carácter extraordinario que permiten presentar al Pini como un verdadero superhéroe: no sólo sobrevive a dos ataques con armas, sino también a una reanimación cardíaca que implica una extraordinaria descarga eléctrica. Este hecho sobrenatural es presentado a través de los ojos del médico, que lo describe así: “No lo podía creer: el paciente había resistido casi 400 joules de descarga.

Hipotéticamente, nadie en este mundo está preparado para algo así” (Oyola, 2011, p. 41). Queda claro entonces que el Pini es “un ser de otro mundo”. En el cómic esto se ve perfectamente, mostrando la resistencia del Pini ante las descargas del médico (Ver Figura 8). El nombre Nafta Súper, en el que están presentes tanto un indicio de su condición de superhéroe como una alusión a la prosaica realidad suburbana, se debe -según explican sus amigos- al hecho de que “siempre anda con dos bidones llenos de nafta. Nafta súper. De ahí el apodo” (Oyola, 2011, p. 107)7. Cuando el Pini quería conseguir algo y no lo lograba, decidía incendiar con la gasolina donde se encontraba, para luego aparecer tranquilamente de entre el fuego. En el cómic, esto se muestra cuando Federico explica el apodo (Ver Figura 9).

Los compañeros que acompañan al Pini en la novela son ellos también una reescritura en clave argentina y conurbana del Salón de la Justicia (Justice League), el equipo de superhéroes de DC Comics del que forman parte Superman y sus compañeros: Lady Di representaría a la Mujer Maravilla (Wonder Woman), con el agregado de que se trata de una mujer trans; el Ráfaga, que se mueve con gran velocidad y luce una vestimenta roja remite a The Flash. Por otra parte, el Federico es un trasunto de Batman: es llamado “el Señor de la Noche” (recuérdese que el personaje de cómic actúa siempre de noche y recibe el epíteto de the Dark Knight, que juega con el doble sentido de oscuridad); es un agente de la Policía Federal cuyos padres fueron asesinados por un ladrón a la salida de un cine, de la misma manera que los padres de Bruce Wayne, el alter ego de Batman. El Faisán, que viste de verde y utiliza un anillo de fuerza para frenar a la policía, equivale a Linterna Verde (Green Lantern); Juan Raro equivale al personaje del Detective Marciano (Marcian Manhunter) ya que puede leer los pensamientos de los demás personajes y predice el futuro y, finalmente, la Cuñatai Güirá es una versión con acento paraguayo de la Chica Halcón (Hawkgirl). Ambas son guerreras y pertenecen a La liga de la justicia. Completa el cuadro el perro que cuida al Pini, debajo de la cama del hospital donde está moribundo, que se llama de la misma forma que el del cómic de Superman: Krypto.

En el cómic, Ráfaga presenta a cada uno, y luego llegará El señor de la noche (Ver Figuras 10 y 11).

Además, aparece el negociador entre la policía y la banda delictiva. Este personaje también dialoga directamente con la tradición del cómic norteamericano. Es interesante subrayar, entonces, justamente por la versatilidad que le da a la novela tener como intertexto a los cómics, la adaptación del cómic puede crear intertextualidades propias con el género, de manera independiente a las que hace la novela. Este personaje, entonces, es una versión de Joker o llamado en Latinoamérica Guasón, aquí denominado Corona. Como es un personaje que es muy risueño y está todo el tiempo haciendo chistes de mal gusto, podría pensarse su nombre en relación a Jorge Corona, nombre artístico de un conocido cómico argentino llamado Jorge Antonio Femenías. Este personaje, también dice constantemente bromas a la vez que posee un humor a veces desagradable. El médico lo describe como: “Era un tipo flaco y alto. Estaba trajeado pero bastante desaliñado. Me llamó la atención que tuviera todos los ojos y los labios pintados. El maquillaje se la había corrido” (Oyola, 2011, p. 97). Además, conoce a todos los miembros de la banda y que tiene una relación personal con ellos. En el cómic este personaje funciona perfectamente remitiéndose al Joker, donde el formato de la historieta encaja maravillosamente en la adaptación de la novela. Como explica Julio Gutiérrez García-Huidobro, es en el proceso mismo de adaptar un texto literario al gráfico donde el dibujante rellena esos vacíos “con imaginación icónica para reescribir la misma historia, pero en un medio distinto que le aporte nuevos matices y significados” (p. 203). Precisamente, siendo que el texto con el que se dialoga se aplica perfectamente al nuevo formato (Ver Figura 12).

De esta manera, siendo el cómic uno de los hipertextos del texto literario, la novela dialoga admirablemente con la historieta en la que es adaptada. Así, los puñetazos se dibujan agregándole acción a la historia (Ver Figura 13).

Conclusiones

En este artículo se analizaron los problemas que plantea la adaptación de una novela al cómic poniendo énfasis en las diferencias entre los lenguajes de ambos géneros. La historieta realiza una verdadera reescritura del texto en el momento en que traduce a imágenes, viñetas y colores las acciones de los personajes literarios. Esta reescritura otorga nuevas facetas de lectura a la novela.

Por otra parte, es importante destacar que la novela en la que se basa la historieta está fuertemente relacionada con el cómic clásico norteamericano. La novela establece, a su vez, un diálogo intertextual siendo ella misma una reescritura del cómic clásico; ahora adaptado al ámbito argentino y conurbano.

Además, esta interacción entre literatura y el cómic ayuda a repensar las relaciones jerárquicas entre ambos géneros. Este diálogo intertextual discute a la vez que problematiza esta escala de valores construida históricamente.