Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO

Compartilhar

Estudios Socioterritoriales

versão On-line ISSN 1853-4392

Estudios Socioterritoriales vol.16 supl.1 Tandil dez. 2014

CONFERENCIA

Inclusión-exclusión. Discusión y ejemplos del ámbito andino-patagónico

Inclusion-exclusion. Discussion and examples of andino-patagónica area

Bondel, Conrado Santiago(*)

(*)Doctor en Geografía. Investigador Categoría III en Programa de Incentivos.

Departamento de Geografía, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Sede Comodoro Rivadavia.

Ciudad Universitaria. Km. 4, (9005) Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina.

santiagobondel@gmail.com

Recibido: 14 de junio de 2014

Aprobado: 27 de agosto de 2014

Resumen

Este aporte se estructuró a partir del lema "Geografía: el desafío de construir territorios de inclusión", lema convocante en las jornadas geográficas desarrolladas en Tandil en abril de 2014. Se propone un planteo de discusión a partir de, por un lado aceptar la complejidad intrínseca de la temática y su potencialidad para ser abordada desde innumerables enfoques y, por el otro, de valorar el peso relativo que sugieren las lógicas territoriales prevalentes en espacios-tiempos definidos. Es así que se toma el caso andino-patagónico actual como caso de análisis, destacando que las investigaciones que se vienen llevando a cabo en la región no han tenido esta temática por objetivo principal, pero aun así se sugieren situaciones ilustrativas y tal vez de futuras proyecciones propositivas.

Palabras clave: Geografía; Lógicas territoriales; Espacios de inclusión; Espacios de exclusión

Abstract

The present contribution was organized after the motto that summons this meeting, "Geography: the challenge to construct territories of inclusion". The proposal is to arrive to the discussion in order to accept the intrinsic complexity of the thematic and its potentially many ways to deal with the matter. Also to be able to appreciate the relative weight that territorial logics prevails as is defined in space-time suggestions. This is why the actual Andean-patagónico situation is taken as a matter of study, noting that this particular matter in present investigations is not been taken into account as a major goal. Even so illustrative situations are suggested as well as future proposals projections.

Key words: Geography; Territorial logics; Inclusion spaces; Exclusion spaces

Contexto profesional

"... con esas dos modificaciones, si señores,

cambió la geografía del partido".

Relato de un partido de fútbol, febrero de 2014

El relato que reproduce el epígrafe tuvo un inmediato comentario del acompañante de viaje y fue: "... miralo al tipo, ¡más claro "echale" agua!". Sí, entendió perfectamente el sentido del mensaje. Debo confesar que la situación me provocó dos sensaciones positivas, por una parte la del gusto de reconocer el grado de comprensión campechana sobre el sentido topológico dado por el relator a la nueva configuración planteada del partido y por la otra, menos académica, la de la alegría porque a partir de esos cambios dimos vuelta el marcador y ganamos dos a uno.

Así fue que lo escuchado y en sintonía con términos futboleros, me dejó 'picando' el asunto y rápidamente emergieron situaciones análogas respecto de cambios estructurales en la geografía de tantos lugares y las bondades de encontrar figuras explicativas a la hora de su proyección social para, valga la paradoja en estas Jornadas, no quedar "excluidos" de nuestra obligación profesional. Es decir, aquella de ofrecer a la sociedad argumentos válidos para la interpretación de la realidad ocurrente en los espacios geográficos sobre los que con infinitos matices se interviene material o virtualmente.

Desarrollo

"El paisaje ordena sus tamaños y sus

distancias de acuerdo con nuestra retina,

y nuestro corazón reparte los acentos"

J. Ortega y Gassett, El espectador (1970:21)

Territorio e inclusión

Con afinidad a un tema como el de inclusión, la frase de Ortega y su sentido metafórico nos ayuda a acomodarnos en el reconocido carácter transversal de lo geográfico y en su necesaria relación con el rigor en el abordaje científico al 'ordenar' y con la responsabilidad profesional-ciudadana al poner los acentos. En sintonía de estas premisas y asumiendo la temática de "inclusión" como inabordable por quien esto escribe en el conjunto de su complejidad filosófica y ética, nos adentraremos tan sólo a casos territoriales específicos vinculados a ella; donde lo inclusivo se presenta de forma contrastante frente a las figuras de exclusión segregación y marginalidad, es decir a figuras y procesos históricamente más afrontados desde la Geografía y que obedecen a concepciones socioculturales de contenidos propios de lo forzoso pero que requiere de actitudes sociales más o menos consentidas. Es decir un ámbito donde entran en juego valoraciones culturales y, a lo que podríamos llamar lo ideológico espontáneo, se le suman infinidad de elementos propios de las culturas involucradas, desde las costumbres cotidianas hasta "mandatos" políticos o religiosos ligados a su legado histórico.

Por supuesto que referirse a circunstancias de inclusión-exclusión ofrece también interpretaciones diferentes, principalmente y por una parte, a la aplicación concreta en la gestión política ordinaria y por otra, aquella analítica, conforme al entorno académico. El primer caso atado a inevitables tiempos de resolución sin otro lapso que el que permiten las negociaciones sectoriales y los indicadores concretos (los NBI por ejemplo). Mientras el segundo enfoque, en cambio, propio de la especulación analítica, donde a cada indicador se le adhiere una necesaria contextualización teórica y así, según su lugar-tiempo, tendrá una trascendencia y proyección política diferente, y por qué no, muchas veces infructuosa. ¿Qué incluir y a quiénes? ¿Quiénes incluyen? ¿Por qué motivos? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo?, serán interrogantes propios del investigador que difícilmente podrá ofrecer una grilla completa sin antes haber pasado por los inevitables tamices de la vida académica. Recién luego, además, los resultados podrán tener o no, lo que se da en llamar licencia social, siempre en marcos referentes de intencionalidades y conflictualidades como desarrolla Mançano Fernandes (2008).

Sirvan de muestra de visiones contrastantes los tradicionales planes sociales de viviendas, donde afirmaciones inapelables sobre la necesidad de atención inmediata para superar el déficit residencial a costos posibles, se cruzan con las valoraciones académicas normalmente desagregadas, que en muchas ocasiones y total o parcialmente, descalifican iniciativas del estilo; sea por localización, condicionamiento geo-ambiental, factores de ocupación del suelo, calidad edilicia, conformación de los destinatarios, etc. Los siguientes tramos periodísticos podrán servir, entre muchos y de los más variados, como ejemplo de la raíz transversal "visión política vs visión académica", que atraviesa la temática: "... en el sector inundable ahora tendrá una "gran plaza con un sistema de retardadores para ayudar a mitigar una lluvia fuerte", explicó ..."; mientras que un lector comentarista agrega: " ... todos saben que esto es zona inundable,(...) los daños serán terribles, incluso bloqueará el escurrimiento natural de las aguas de toda la zona hoy urbanizada ..." (1). Para ambas posturas 'el incluir' puede confundirse con demandas relativamente creadas; una cosa es contar con oportunidades y otra estar obligado a incluirse en función de la acumulación de indicadores o de la aplicación de abstracciones sectoriales. Ganarle tierra al mar, aterrazar un faldeo, canalizar un río, drenar un humedal y tanto más, compiten en un terreno escabroso respecto de tópicos propios de la instalación humana armoniosa con el medio y en contextos de equidad social. Así entonces, lejos de estancarse con planteos dilemáticos poco constructivos, tendremos y en distintas escalas, modelos a seguir de razonable éxito. Un ejemplo, y por más moda descalificatoria que en general goza el hecho urbano, al punto de universalizarse la denominación "mancha", resultan de los innumerables resultados positivos que reflejan miles de lugares de encuentros, producción, intercambios, protección, culto y recreación. Lugares de concentración urbana cuya existencia en buena medida obedece a planteamientos resumibles en las búsquedas de "aggiornamentos" y optimizaciones socio-culturales, tecnológicos, económicos y geo-ambientales, donde en su complejidad funcional juegan un papel protagónico las densidades urbanas, incluso en sus neo-modalidades en relación con los medios rurales y ámbitos naturales per se.

Además y ante la necesaria condición de involucrarnos profesionalmente, en Geografía nos cabe valernos de la ventaja que ofrece la componente espacial, donde identificar escenarios de exclusión, marginalidad-segregación o de integración, ha sido y es una tarea relativamente corriente. La experiencia muestra que la síntesis intrínseca de lo geográfico, con su respaldo sistemático en mapas, diagramas y esquemas, suele transformarse en un insumo necesario para el tratamiento integral en dimensiones operativas. No sea caso que por 'precaución' concluyamos como cuando irónicamente Alfredo Zitarroza cantaba: ... que cosa con la vida, que el pueblo la ve y el que llegó hasta arriba, me dice de qué ... .

Es así que la inclusión, lo inclusivo y sus innumerables variantes, frente a esa complejidad inhibidora de generalizaciones apresuradas, abren un abanico tan amplio de interpretaciones sobre sus significantes que sugerimos aquí la alternativa de abordarla desde las lógicas territoriales prevalentes de los lugares. Es decir, desde aquellas que refieran a las bases estructurales, formales y/o funcionales de un territorio considerado; lógicas reveladoras de aspectos identificatorios. Si se quiere y para intervenir en los territorios, valernos del tradicional ejercicio geográfico regional de asociar-diferenciar-asociar, de la mano de las intencionalidades y con relación a las herramientas disponibles. Por caso, en la Patagonia Andina, como referente en la oportunidad, se ha buscado su asociación con la lógica territorial preeminente. Lógica que resumimos como contemplativa, apoyándonos en aquella diferenciación de Claval cuando afirma "... A partir del momento en que el paisaje se convierte en un objeto de contemplación y en que es valorado por motivos estéticos, las relaciones de los grupos con el espacio cambian de naturaleza." (1999: 268). Por supuesto que otras lógicas también atraviesan la región, como la tradicional productiva del rinde/ha (2), o la rentista, en una mezcla de ahorro con especulación, como así aquellas comunitarias, en especial de raíz indígena, de pertenencia religiosa y algunas menos consolidadas pero sostenidas en diferentes cosmovisiones en relación con los territorios.

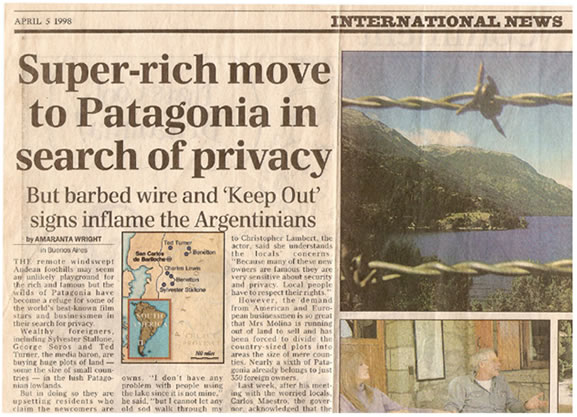

En este contexto regional y a modo de hipótesis diremos que hay inclusión territorial, cuando los actores sociales tienen oportunidad de ser partícipes de la "construcción-intervención" de espacios socialmente valorados con sentido patrimonial. Claro que será fácil deducir que el tema muestra escalas de diferencias extraordinarias, donde sin necesidad de caer en inconcebibles apartheid's, ocurren suertes de zonificaciones segregacionistas espontáneas o explícitas, que pueden atravesar desde lo local hasta lo macro. La identificación de barrios cerrados con sus calles y veredas ya no públicas, condominios insertos en ámbitos rurales o decenas y hasta centenares de miles de hectáreas, con montañas, montes y riberas perimetradas por el consabido "prohibido pasar', hoy perfeccionado con un contundente "monitoreado por vía satelital", nos colocan como testigos profesionales de procesos territoriales que por su esencia exigen involucrarse (Fotografías Nº 1 y Nº 2).

Fotografía Nº 1. Progresivos espacios de exclusión; la propiedad privada y los ámbitos socialmente valorados. Turismo en el medio rural; El Hoyo, Chubut

Fuente: foto del autor

Fotografía Nº 2. Progresivos espacios de exclusión; la propiedad privada y los ámbitos socialmente valorados

Nota significativa de finales de la década de 1990 en un diario británico: Millonarios se desplazan a la Patagonia en busca de privacidad. Pero alambres de púas y avisos de 'prohibido pasar' enardece a los argentinos

Fuente: Bondel, 2009a y b

Acotando al ámbito rural andino-patagónico

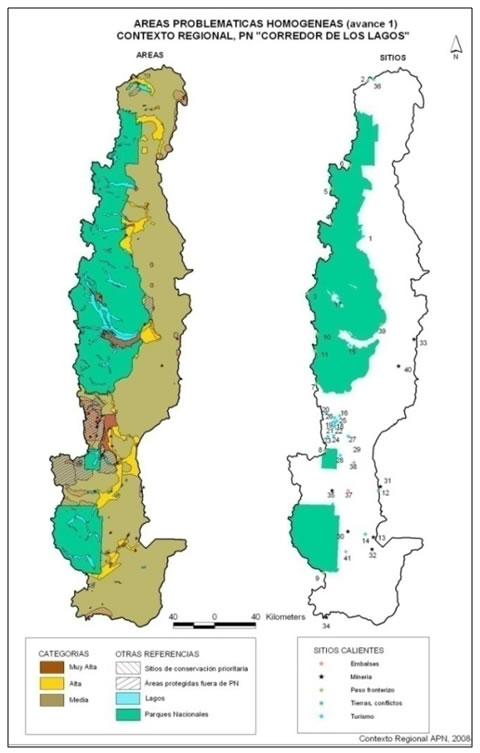

La valoración paisajística de los Andes patagónicos, mayormente escénica, goza de una aceptación generalizada (Fotografía Nº 3); basta sopesar su trascendencia mediática-política omnipresente u hojear ofertas turísticas e inmobiliarias cotidianas, para destacar en sus discursos la prevalencia de su belleza natural en la estructuración del espacio. Todo ello en un entorno con múltiples y extensas estructuras jurisdiccionales destinadas a su conservación (Mapa Nº 2, APN y distintas Reservas) y con un activo influjo cultural que, de un modo u otro y con contradicciones poco menos que incompatibles, sostiene discursos 'pro-ecológicos'. En gran parte de la Patagonia Andina, en ambas vertientes de la cordillera de los Andes, se asiste al progresivo abandono de la concepción tradicional del espacio rural relacionado con su capacidad de producción (rinde/ha), así como también de la tradicional lógica de zonas fronterizas con esquemas nacionales centrípetos y la soberanía territorial como eje cardinal (cf.: Bondel, 2009a: 89).

El reemplazo valorativo se canaliza por vías de las lógicas territoriales de la contemplación afirmadas en el gusto y los afectos, sobresaliendo en su conjunto regional aquellas provenientes de la apreciación positiva de lo contemplativo, con su ponderación económica como 'espacios de consumo' y sus proyecciones socioterritoriales en el ocio, la recreación y las migraciones por amenidad. Todo esto con un destacado nivel de crecimiento económico y geo-demográfico (Mapa Nº 1), representado a su vez por el desarrollo de localidades de perfil turístico y una diversidad importante de emprendimientos en ámbitos rurales (Fotografía Nº 4). Por cierto además, las consecuentes derivaciones de marginalidad y oscilaciones funcionales (Fotografía Nº 5), tema que, podría afirmarse, Otero y González resumen en el título de la obra 'La sombra del turismo' (2012) y que también ejemplificamos afirmando, "... En el resto del espectro social, las condiciones laborales van atadas a situaciones de incertidumbre propias del sesgo pendular que conlleva el turismo y que impacta decididamente cuando acusa formas monoproductoras. (...), en muchos casos prácticamente prescinden de los sectores de niveles socio-económicos menos favorecidos, dejándolos en el simple planteo de lo que se da por llamar efecto derrame y sus aciagos resultados. Las condiciones de pobreza y marginalidad, de un peso sustantivo en términos demográficos (...) se muestran crecientes, aún en instancias de bonanza turística" (Bondel, 2012: 351).

Dentro de un marco de conflictos emanados de las problemáticas regionales preponderantes, debe subrayarse como sintomáticos a los territoriales, en particular en correspondencia con la tenencia de la tierra, donde por cierto, se evidencian condiciones socio-jurídicas desequilibradas y, por ejemplo litigan corporaciones de jerarquía mundial o empresarios nacionales de "fuste" con familias o grupo de familias de recursos económicos mínimos y sin "escuela" en la materia. Por cierto (y por suerte) novedosos mecanismos gubernamentales y privados (secretarías, ong"s, redes sociales, etc.) sugieren alternativas mitigadoras de estos desequilibrios.

3: brazo 'Desemboque' del lago Puelo

4: cabañas turísticas en el periurbano de El Bolsón

5: barrio 'espontáneo' en "el Alto" de San Carlos de Bariloche

Fotografías Nº 3, Nº 4 y Nº 5. El turismo, la percepción social valorativa de la belleza natural en la estructuración del espacio y derivaciones de marginalidad asociada a oscilaciones funcionales

Fuente: Bondel, 2009

De modo que es éste el limitado contexto con el que procuramos aportar visiones para una discusión mucho más amplia desde aspectos geográficos inscriptos en la dicotomía: espacios exclusivos-espacios inclusivos y tantas aclaraciones vienen a cuento, dado que queremos resaltar que se ejemplifica sobre ámbitos y actores asociados al turismo, temática que, en sintonía con las reflexiones de Hiernaux (2011), entendemos que en el análisis geográfico tuvo una suerte de mirada esquiva y hasta a veces arrogante, cobrando tardíamente la trascendencia que evidencian. Afirmamos oportunamente, "...Cabe insistir en la proyección espacial - ecológica de la actividad turística; su versatilidad operativa, la heterogeneidad de ofertas y demandas y las crecientes innovaciones que supone como actividad económica y cultural, obligan a una mirada compleja. Aquellas que implican una preeminencia de los aspectos afectivos y emocionales por sobre los económicos, con la actividad como vector principal de transformación (...). Un turismo que, muy lejos de ofrecer un panorama sencillo, se desenvuelve al modo de un mecanismo de recolonización" (Bondel, 2009a: 48).

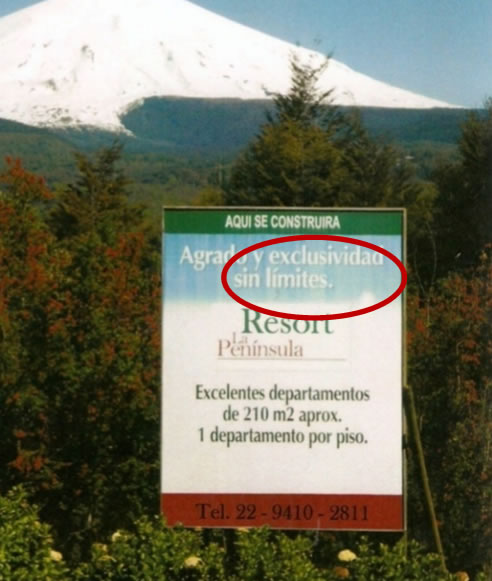

Frente a este cuadro referencial y en favor de retomar las condiciones de inclusión y/o exclusión que le pueden caber a estos espacios andinos, resulta curioso que así como somos contemporáneos a la puesta en visibilidad y promoción del acceso popular hacia ambientes tradicionalmente exclusivos; es decir aquellos de paisajes de posters, almanaques y excursiones lujosas; por otra parte también sobresale el aprecio progresivo de la exclusividad como cualidad distintiva (Fotografía Nº 6); o, como "me soplan" con ironía, la puesta en valor de espacios all-excluidos (3). En materia de aspiraciones y a modo de ejemplos contrastantes, podemos tomar por un lado un anuncio inmobiliario para un proyecto de resort de montaña en cercanías de El Bolsón, donde se anuncia como condición de excelencia: lotes separados entre sí, sin vecinos ni límites compartidos; en sentido opuesto y respecto de la propiedad de las tierras de pueblos indígenas, la Constitución Nacional establece ,: "... reconocer la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan..." (Luiz 2005: 14).

En la región esta dualidad implica debates sociales ásperos, donde pretensiones y anhelos genuinos, a veces auto-negados o difusos por ignorancia jurídica, se cruzan a destrezas comerciales que atraviesan lógicas ya mundializadas de transparencias disímiles y propias de una batería de discursos marketineros. En una singular diversidad, también forman parte de las discusiones iniciativas preocupadas por rescates ecológicos y del patrimonio cultural que hasta llegan a sostenerse en los que podrían llamarse "destellos filantrópicos" de actores y/o corporaciones relevantes.

Fotografía Nº 6. Discursos inmobiliarios patagónicos, incluyendo el caso de Chile

Fuente: Otero y González (ed): La sombra del turismo: movilidad y desafíos de los destinos turísticos con migración por amenidad. Educo, UNCo, Neuquén, Tapa del libro, 2012

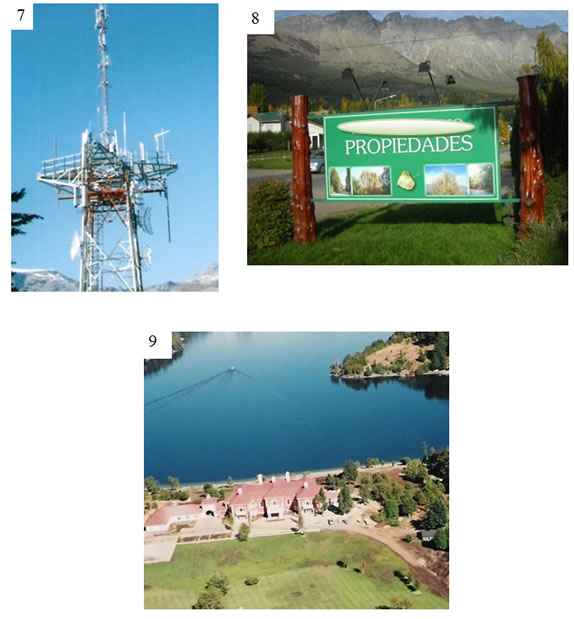

A todo esto y en función de referirnos al medio rural contemporáneo, al menos al de raigambre occidental y capitalista, en la generalidad de los casos valdrá ponderar la progresiva, y por qué no dramática, pérdida de las relaciones cara-cara o cuerpo a cuerpo, tal como desarrolla Porto Gonçalvez al tratar los temas de nuevas espacialidades (2001: 208-9). Pérdida que lleva el tema de la gestión territorial a intrincados planos jurídicos donde, por lógica, el mayor riesgo de exclusión lo tendrá aquel que esté más lejos del campo decisional; lejanía geográfica-cultural (4).

Fotografías Nº 7, Nº 8 y Nº 9. Ausentismo dominial como parte de procesos globales ligados a innovaciones tecnológicas en el contexto de 'inmediatez' espacio-temporal actual, a los re-direccionamientos de capitales de inversión y a la especulación económica-financiera

7. Una de las antenas matrices de El Bolsón. 8. La actividad inmobiliaria, un verdadero termómetro territorial. 9. Parte de la mansión de la estancia Lago Escondido (Hidden Lake), en la cabecera Este del lago homónimo y referente simbólico de instancias de sobredimensionamiento predial

Fuentes: 7 y 8 Bondel, 2009; 9 foto de autor desconocido

En resumen y al admitir que sobre la dupla inclusión-exclusión se cuentan con mayores certezas el segundo de los aspectos, en una sistematización inicial y asumiendo la falta de accesibilidad pública por razones de índole socioculturales y/o jurídico-reglamentarias, se identifican como espacios de exclusión en la Patagonia Andina en (5):

-

sitios de valor escénico y/o recreativo

-

riberas de lagos y lagunas, ríos y arroyos

-

sendas, faldeos y cumbres

-

sitios de valor ecológico distintivo

-

sitios patrimoniales histórico-culturales

Como referente espacial se agrega el Mapa N°1 y si bien lo hemos tomado de otro trabajo más amplio, entendemos que servirá como referente espacial (de Bondel 2009b)

Mapa Nº 1. Norpatagonia Andina, zona de referencia de mayor consulta

Si bien los círculos no reflejan los valores del último censo de 2010, de todos modos reflejan en general una proporcionalidad acorde entre localidades

Fuente: Bondel, 2009a

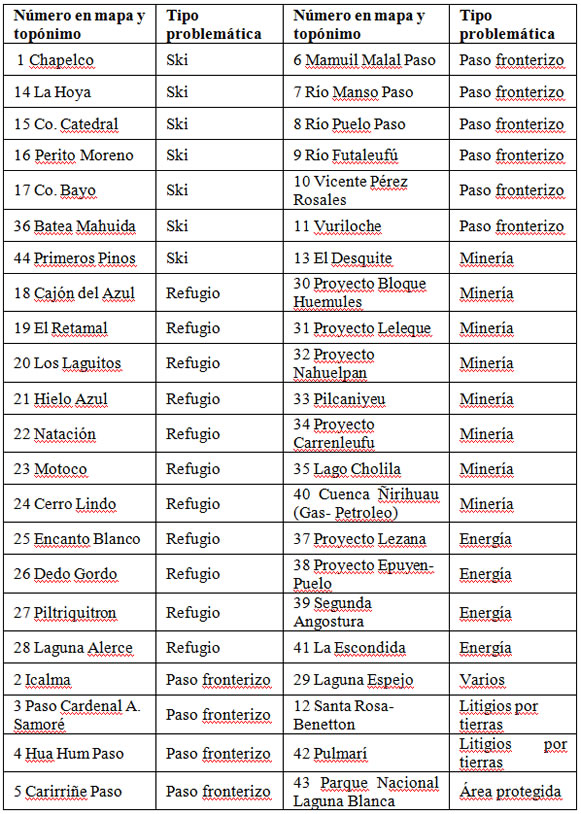

El Mapa Nº 2 de áreas y sitios, extraídos de Bondel 2009b, es orientado al conjunto problemático territorial del llamado "corredor de los lagos" y donde la distribución y calificación de los "sitios calientes extra-parques' se hizo tan sólo como orientador temático. Para esta instancia podrá vincularse a algunas de las múltiples situaciones conflictivas en relación a temas de inclusión-exclusión (ver datos de los sitios identificados como 'calientes' en la nota Nº 9.

Mapa Nº 2. "Corredor de los lagos"

Fuente: Bondel, 2009b

Ahora bien los accesos restringidos, se podrán plantear como ¿espacios de exclusión? Respuesta reflejada en las Fotografías Nº 10, Nº 11 y Nº 12.

10. 'Peaje' en comunidad Mapuche en cercanías a Villa la Angostura.

11. Puente pasarela sobre el río Epuyén.

12. Alambrado cruzando el río Chubut en campos de la Corporación Benetton.

Fotografías Nº 10, Nº 11 y Nº 12. Accesos restringidos, ¿espacios de exclusión?

Fuente: 10 Diario Digital Andino, 24/05/2008; 11 y 12 fotos del autor

Cinco condiciones básicas para la accesibilidad pública a sitios socialmente valorados como escénicos-recreativos en la Patagonia Andina

1. Accesibilidad condicionada con obstáculos naturales (mayormente topográficos) asociados a tenencias "envolventes" de sitios fiscales no concesionados ni "ocupados"

Corresponden a lugares no accesibles por medios convencionales. La existencia de lagos y lagunas interiores en grandes propiedades, así como tramos de ríos y arroyos, o acceso a sitios panorámicos, patrimoniales (arte rupestre, ceremonial, históricos, etc.) o de singularidades deportivas-recreativas (escalada, senderos, etc.), a los que por falta de la infraestructura necesaria se hacen inaccesibles por medios convencionales; sólo podría accederse atravesando propiedades privadas con la autorización concreta, o en su defecto y seguramente, advertencias mediante, por aire y en algunos casos navegando.

2. Accesibilidad condicionada por obstáculos culturales (ocupaciones de hecho)

Con cierta analogía al punto precedente, se trata de sitios fiscales socialmente valorados como escénicos-recreativos que permanecen ocupados "de hecho" con o sin algún derecho de garantía de ocupación fiscal (pastajes, adjudicación en venta, etc.); en numerosos casos existe un fuerte sentido de arraigo asociado a la figura pobladora de nyc (nacido y criado) que así como goza de cierto prestigio social, en particular en cuanto a la pertinencia en sus aspiraciones y "defensa" en materia de tierras, también son cuestionados por excesos ostensibles a la hora de calibrar sus pretensiones espaciales (Bondel, 2009a y b).

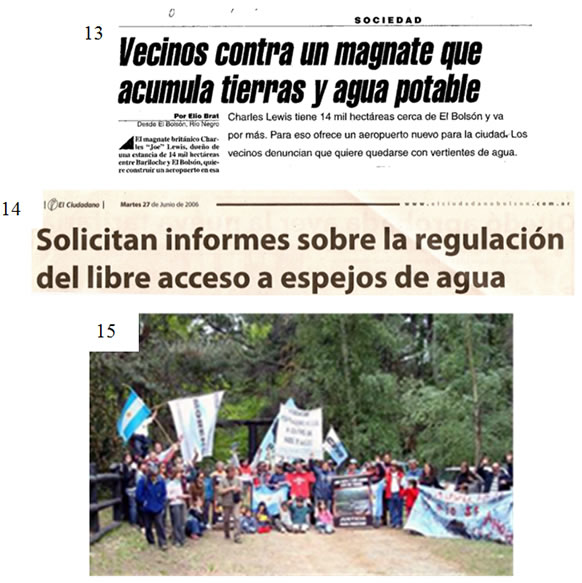

3. Accesibilidad condicionada por obstáculos legales-culturales en ámbitos privados de extensiones extraordinarias que involucran unidades paisajísticas completas

Amparados en razón de la condición de privacidad, la selectividad socio-cultural es más evidente. En cuanto a sitios socialmente valorados como escénicos-recreativos, la falta de inclusión se manifiesta como distintiva en los grandes espacios (cientos o miles de hectáreas en ámbitos montañosos). Se trata de sitios asociados a procesos de adquisición y en muchos casos con evidentes síntomas de acaparamiento predial (mega-acaparamientos), por poderosas firmas y personajes. Son reiteradas las situaciones venidas a una suerte de fagocitación progresiva de linderos (la 'geofagia" de Droulers, en Sartre, 2005) traducida en una tendencia concreta hacia la gestión monopólica en temas de accesibilidad (6).

4. Accesibilidad condicionada por obstáculos culturales en virtud de posturas comunitarias reivindicativas

Se trata de tierras 'recuperadas' o en proceso de reclamo de comunidades de los llamados pueblos 'originarios' o antecesores. Si bien la identificación de esta tendencia se proyecta como socialmente inclusiva y reparatoria, dejan en pie problemas concretos de gestión territorial en relación de la lógica territorial contemplativa dominante.

5. Accesibilidad condicionada por obstáculos económicos en sitios de propiedadfiscal concesionada

Sitios de "exclusión selectiva" por condicionamiento económico. Sugieren costos elevados relativos (lógica productiva en materia de servicios); suponen inversiones y cánones que deben amortizarse sin tener la propiedad de los sitios. Son visibles patrones culturales que 'naturalmente' asocian mayores costos con cierta selectividad socio-cultural relacionada a figuras como la de 'círculos de pertenencia' (esquí, navegaciones, rafting, parapentes). Con todo cabe destacar que resulta palpable la inclusión progresiva y así como las cabalgatas y el acceso a refugios de montaña presentan una apertura desconocida hasta hace pocos lustros, la pulseada económica-cultural presenta cuadros inclusivos al menos alentadores.

Fotografías Nº 13, Nº 14 y Nº 15. Algunos de los planteos sociales relacionados con los sobredimensionamientos prediales

Fuente: 13 Diario Página 12, Buenos Aires 28/03/2005; 14 Diario El Ciudadano de San Carlos de Bariloche; 15. 27/06/2006

Fotografía Nº 16. La figura comunitaria en los reclamos territoriales indígenas

Fuente: foto del autor

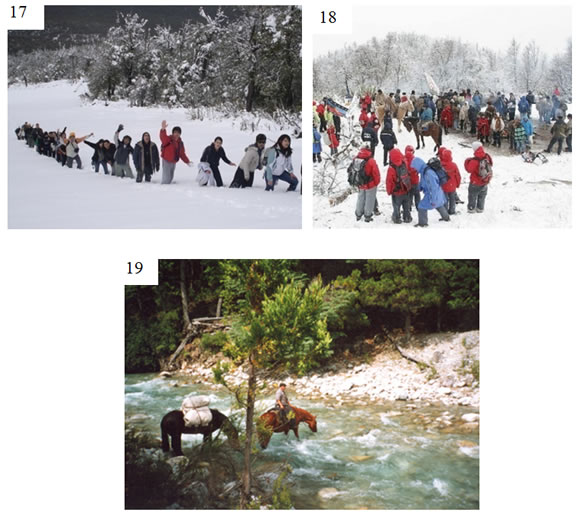

A modo de cierre provisorio

Por su complejidad, cada uno de estos cinco casos genéricos abre un árbol temático de envergadura que en varios de sus aspectos fueron tratados en investigaciones precedentes (Bondel 2009a y b, 2011 y 2012). De cualquier manera mientras que el quinto caso, aquel de las concesiones de ámbitos fiscales, obedece a circunstancias de tratamiento tradicional, los cuatro primeros se inscriben en la discusión social vigente sobre la ampliación de derechos territoriales que, a su vez, ofrece visiones contrapuestas a esta tendencia ampliatoria. Las grandes extensiones en propiedad, y a modo de ejemplo provocativo, se muestran desafiantes en virtud de su relación a las lógicas contemplativas. De hecho hay posturas que le dan su aval ecológico-territorial a quienes poseen capacidad económica destacada traducida en la adquisición de tierras; aval incluso proveniente desde posiciones académicas que argumentan las bondades de la "exclusividad" en grandes propiedades y en favor de la conservación bio-física de los paisajes. En asociación con el concepto de capacidad de carga, se acepta la coyuntura de los impedimentos a la accesibilidad (la exclusión) por su condición de actuar a modo de amortiguador sobre potenciales impactos ambientales (7). De todas formas, cabe una visión crítica relevante, dado que simplemente la existencia de un único referente (propietario, empresa, corporación) resulta incompatible con criterios de sustentabilidad ambiental (8). Una propiedad que involucre unidades ambientales complejas (en particular cuencas y/o sub-cuencas en ámbitos boscosos y quebrados) sugiere una gestión de esencia vulnerable, en especial ante situaciones ambientales críticas (sequía extraordinaria, incendios de campo, gestión de cursos de agua, etc.) y/o ante eventuales situaciones conflictivas empresariales (quiebra, precios, ventas, herencias, instancias cautelares, etc.).

Además, en el contexto de las lógicas territoriales de la contemplación, al párrafo anterior y como lo demuestran la sucesión de manifestaciones de reclamos (en general mediatizadas), cabe sumar creciente valorización de la influencia social implícita sobre las propiedades privadas; propiedades que involucran sitios valorados como patrimoniales. Por ejemplo, desde los típicos escenarios como cascadas, remanentes glaciarios, núcleos de flora singular o formaciones rocosas, hasta sitios que responden a condiciones de prácticas deportivas o también de culto, como senderos de Vía Crucis, enterratorios antecesores y demás.

Otros aspectos merecerían tratarse, como los comportamientos ligados a la neorruralidad creciente o los distintos contextos en materia de infraestructura y conectividad, pero como sucede en los análisis regionales específicos, el zoom analítico no tiene fin y parecieran planteadas las bases para una discusión superadora. Aún así y con el fin de promover un mayor debate nos queda destacar como espacialmente estructurales a los procesos de sobre-dimensionamientos y sobre-parcelamientos prediales, ambos condicionantes fundamentales de la evolución socioterritorial rural andino patagónica; esto en su complejidad económica, geo-ambiental, política y cultural.

Fotografías Nº 17, Nº 18 y Nº 19. Montaña, nieve, bosque y ríos en procesos de apropiación social e inclusiva

17. Estudiantes en excursión de montaña. 18. Manifestación en cercanías al cerro Chapelco en San Martín de los Andes. 19. Paisano criollo (El Bequi) devenido en guía (formalizado) para cabalgatas de montaña

Fuentes: 17 foto del autor; 18 foto Diario Río Negro 05/08/2008; 19 foto del autor

Finalmente y centrándonos en transformaciones territoriales crecientes asociadas a cuestiones de accesibilidad y su valoración respecto del par dicotómico inclusión-exclusión, entendemos sugestiva la revaloración conceptual del territorio que Haesbaert toma de Sacks (2011) cuando éste afirmaba "...territorio es todo espacio controlado", y entonces estará en las capacidades comunitarias respectivas establecer los sentidos concretos del control de la accesibilidad.

Notas

(1) Nota periodística: "Harán edificios de hasta seis pisos a metros del autódromo municipal", diario La Capital (Rosario) del 29/05/2013.

(2) Por dar un ejemplo, sería en la Patagonia el caso de exclusión por macro-concentración predial en áreas de relativa alta potencialidad productiva agro-ganadera y forestal frente a estructuras minifundistas en sectores productivos marginales, ambientalmente no sustentables y de población sin capacidad de autogeneración demográfica (emigración juvenil estructural).

(3) Muchos mega-propietarios patagónicos gozan de renombre, en particular aquellos extranjeros ausentistas como Tompkins, Lewis, Benetton y Turner, mientras que otros permanecen relativamente "invisibilizados"; con todo, en materia de destinos de los espacios, las figuras inclusivas no se limita a una cuestión de apellidos o grupos económicos sino a la de los cambios paradigmáticos respecto de sitios que gozan de valoración socio-patrimonial.

(4) En realidad el ausentismo como forma de tenencia y gestión ha sido una constante histórica en la ruralidad patagónica (ver interesantes desarrollos de numerosos ejemplos en Minieri, 2006), pero el contexto de inmediatez virtual contemporáneo lo ha potenciado de forma tal que hasta el propietario regional suele estar 'ausente'.

(5) Se exceptúan sitios sujetos a destinos de conservación ecológica estricta (restauración/reparación, etc.).

(6) En diferentes escalas y no tan distintos modos, resulta visible cierta reedición de aquellas tendencias de la post-conquista patagónica de arrinconamiento de pobladores 'originarios' a los que hoy se suman los llamados paisanos o criollos.

(7) La capacidad de carga y su connotación casi inevitablemente selectiva, si bien se adapta por su rol de control biofísico específico, lo será realmente en tanto forme parte de atribuciones socioterritoriales más transversales atentos a las respuestas sociales de sustentabilidad en favor de figuras propias de desarrollos territoriales armónicos. Como un avance en este sentido hemos adoptado la figura de 'competencia territorial', con el sentido de territorios competentes o capaces de; figura necesariamente vinculada con el cruce de capacidades territoriales (aptitudes-impactos) y expectativas sociales e individuales (Bondel 2009 -a-: 159-168)

(8) Al respecto concluye Ostrom (2009) en referencia a ámbitos ecológicos complejos, "resulta realmente difícil desarrollar derechos de propiedad para muchos de los aspectos que reviste la biodiversidad (...), podríamos necesitar impedir que cualquier persona o entidad tuviera la posesión de elementos clave de los sistemas biológicos complejos. La propiedad total implica el control absoluto sobre el acceso y el uso de cierto recurso, y otorga la capacidad de preservar el recurso para un uso privado, para su venta e incluso para su destrucción (....). La posesión total de un recurso por alguna entidad, implica pues, tanto el derecho a destruir la diversidad biológica, como la capacidad de protegerla". La autora abunda en ejemplos sobre lo que puede suceder cuando una gran corporación se vuelve la propietaria única de grandes extensiones de tierra.

(9) Referencias de "puntos calientes" del Mapa Nº 2 sobre "Áreas de problemáticas homogéneas" (extra Parques Nacionales).

Bibliografía

1) BONDEL, Conrado Santiago: Transformaciones territoriales y análisis geográfico en ámbitos patagónicos de montaña. La Comarca Andina del Paralelo 42. Tesis doctoral. Facultad de Humanidades y C.E., Universidad Nacional de La Plata. La Plata. 2009a. [ Links ]

2) BONDEL, Conrado Santiago: Contexto Regional. Informe final para: Programa de mejora de la competitividad del sector turismo. Crédito BID 1648/0C-AR. Actualización de los Planes de Manejo de los PN Lanín, Nahuel Huapi, Puelo y Los Alerces. 2009b, 119 p. inédito. [ Links ]

3) BONDEL, Conrado Santiago: La neo-ruralidad Andino-Patagónica, indicios tipológicos en las transformaciones de los 'destinos' del espacio, en: La sombra del turismo: movilidad y desafíos de los destinos turísticos con migración por amenidad (OTERO, Adriana y Rodrigo GONZÁLEZ editores). Educo, Universidad Nacional del Comahue. Neuquén, 2012, pág. 343-370. [ Links ]

4) BONDEL, Conrado Santiago: La Patagonia Andina "de los lagos" (Argentina). Aportes geohistóricos para la interpretación identitaria en la Araucanía-Norpatagonia (29 p.), en: Cultura y espacio: Araucanía " Norpatagonia (Pedro NAVARRO FLORIA, P. y Walter DELRIO Comp.) 1a ed. - San Carlos de Bariloche: Universidad Nacional de Río Negro. Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio, 2011, 220 p.

5) CLAVAL, Paul: La Geografía Cultural. Buenos Aires, Eudeba, 1999, 378p. [ Links ]

6) DE SARTRE, Xavier: Seminario de Posgrado. La Geografía Cultural y la Cuestión Ambiental. Hacia nuevas teorías para renovar el abordaje de un problema socio-científico. Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca. Octubre-Noviembre 2005 (CD). [ Links ]

7) HAESBAERT, Rógerio: Del mito de la desterritorialización a la multiterritorialidad. Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, México. 2012. [ Links ]

8) HIERNAUX, Daniel: El giro cultural y las nuevas interpretaciones geográficas del turismo, en: Geografía Culturales: aproximaciones, intersecciones y desafíos (Perla ZUSMAN, Rogério HAESBAERT, Hortensia CASTRO y Susana ADAMO editores). Ed. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 2011. [ Links ]

9) LUIZ, María Teresa: La interculturalidad como condicionante y resultante de nuevas modalidades de gestión pública. Una aproximación a la experiencia del co-manejo con comunidades mapuche en el Parque Nacional Lanín. Informe de pasantía. Administración de Parques Nacionales " Parque Nacional Lanín Confederación Mapuche Neuquina. Ushuaia, 2005, 57 p. [ Links ]

10) MANzANO FERNANDES, Bernardo: Sobre la tipología de los territorios. http://web.ua.es/es/giecryal/documentos/documentos839/docs/bernardo-tipologia-de-territorios-espanol.pdf Traducción: María FRANCI ALVAREZ " Universidad Nacional de Córdoba, 2008. Fecha de consulta 06/09/2013.

11) MINIERI, Ramón M.: Un dominio británico de un millón de hectáreas en la Patagonia. Fondo Editorial Rionegrino. Viedma, Río Negro, 2006. [ Links ]

12) ORTEGA Y GASSET, José: El espectador, Salvat Editores, 1970 [ Links ]

13) OSTROM, Elionor: Diseños complejos para manejos complejos, 2009. Disponible en: http://www.eumed.net/cursecon/textos/Ostrom-complejos.htm. Fecha de consulta 02/12/2010. [ Links ]

14) OTERO, Adriana; GONZÁLEZ Rodrigo (editores): La sombra del turismo: movilidad y desafíos de los destinos turísticos con migración por amenidad. Educo, Universidad Nacional del Comahue. Neuquén, 2012. [ Links ]

15) PORTO GONzALVEZ, Carlos: Geo-grafías. Movimientos sociales, nuevas territorialidades y sustentabilidad. Siglo XXI editores. México D.F., 2001.