Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO

Compartilhar

Estudios Socioterritoriales

versão On-line ISSN 1853-4392

Estudios Socioterritoriales vol.17 Tandil jun. 2015

ARTÍCULO CIENTÍFICO

Población, territorio y clima como factores de la integración social. El caso de la provincia de Santa Cruz

Population, territory and weather as social integration factors. The case to Santa Cruz province

Sosa, Pamela (*)

(*)Doctora en Ciencias Sociales. Becaria posdoctoral del CONICET.

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad del Litoral UNL. Ciudad Universitaria, Paraje El Pozo (C.P. 3000) Santa Fe, Argentina

pamesosa@hotmail.com

Recibido: 30 de marzo de 2015

Aprobado: 11 de junio de 2015

Resumen

El artículo tiene como principal objetivo indagar y describir las características de la integración y diferenciación en la provincia Patagónica de Santa Cruz en dos etapas de desarrollo social de la misma. Antes y después del desembarco de las empresas estatales, el desarrollo minero y militar de la provincia a mediados del siglo XX y el proceso de provincialización e inauguración del sistema democrático formal en ese territorio en 1958. El trabajo sostiene centralmente que Santa Cruz presenta vínculos escasos con instituciones y grupos externos a la provincia y un déficit de integración social a su interior, con distintas intensidades en las diferentes etapas de desarrollo económico, político y social.

Palabras clave: Santa Cruz, Migraciones, Integración Social, Patagonia

Abstract

The article has as its main objective to investigate and describe the characteristics of the social integration and differentiation in the Patagonic province of Santa Cruz, in two stages of its development. Before and after the coming of the State enterprises, the mining and military development in the province mid-twentieth century, and the provincialization process and inauguration of the formal democratic system in 1958. This work mainly states that Santa Cruz holds scarce ties with institutions and groups external to the province and a social integration deficit within and among its inhabitants, with diverse intensity in the different stages of its economic, politic and social development.

Keywords Santa Cruz, Migration, Social Integration, Patagonia

Introducción

Este artículo tiene como principal objetivo indagar y describir las características de la integración y diferenciación social en la provincia Patagónica de Santa Cruz en dos etapas de su desarrollo: antes y después del desembarco de las empresas estatales, el desarrollo minero y militar en la misma, a mediados del siglo XX y el proceso de provincialización e inauguración del sistema democrático formal en ese territorio en 1958 (1). Para analizar la integración social y los vínculos sociales han sido tomados como referencia los trabajos que Durkheim, E. (1968, 1982, 1985, 2006) realizó para las sociedades religiosas, domésticas y políticas, prestando especial atención a los estudios sobre las formas que adquieren las sociedades con bajos niveles de cohesión social y su relación con las disposiciones sociales al suicidio. En esta investigación, especialmente en sus desarrollos sobre el suicidio egoísta, el autor analiza y reconstruye la relación entre la frecuencia de interacción entre el individuo y el grupo y entre los grupos y la intensidad de vínculos entre ellos -denominada por el autor como cohesión social- en las formas que adquieren las instituciones sociales ya sea religiosas, familiares o políticas. Efectivamente, existe para el autor y esto ha sido retomado por Halbwachs, M. (1944), una relación entre los niveles de interacción e integración social entre los individuos y también entre los grupos y la configuración de instituciones sociales. En este marco sostendremos, que Santa Cruz presenta vínculos escasos con instituciones y grupos externos a la provincia y un déficit de integración social al interior del territorio y entre sus habitantes. Ciertamente, posee un histórico escaso nivel de integración a dinámicas sociales nacionales y al interior de su territorio aunque, como veremos, con distintas intensidades en las diferentes etapas de desarrollo económico, político y social. El artículo se organiza de la siguiente manera. En primer lugar, se analizan las características de los vínculos sociales en la génesis social de Santa Cruz en la primera mitad del siglo XX, atendiendo a los siguientes observables: las características de su estructura económica; el desarrollo de instituciones estatales y políticas; su volumen y distribución poblacional; su ubicación geográfica en relación al territorio nacional y otras provincias; los atributos generales vinculados a sus particularidades climáticas y, por último, los flujos migratorios. En segundo lugar, se reconstruyen los mismos observables y se analizan los vínculos sociales, en la segunda mitad del siglo XX teniendo en cuenta el impacto que tuvo para la sociedad santacruceña el proceso de provincialización y abandono de su condición de territorio nacional en 1958, el desembarco de las empresas estatales de producción minera y el despliegue en la provincia de las instituciones militares que la consolidaron como un espacio estratégico para la defensa de la soberanía nacional.

Para poder realizar estos objetivos se elaboraron sistemas de coordenadas para apreciar distancias interurbanas, ubicar geográficamente la provincia de Santa Cruz y describir sus particularidades climáticas a partir de datos extraídos del Sitio web oficial del Honorable Concejo Deliberante de Puerto Santa Cruz y fuentes secundarias (Rincón Gamba, L. 2011 a y b). En segundo lugar, se elaboraron datos estadísticos sobre el crecimiento intercensal en base a datos del Censo Nacional de Población y Vivienda desde 1985 hasta 2010 y del informe sobremigraciones internacionales en la provincia de Buenos Aires del departamento de Estudios demográficos y direcciones de estadísticas. También se utilizaron datos sobre la distribución de la población en base al perfil migratorio y el sector de actividad extraídos de fuentes secundarias (Cuadra, D. 2000; Luque, E. Martínez, S. y Auzoberría, M. 2000; Rincón Gamba, L. 2011a y b). En tercer lugar, se utilizaron entrevistas semi estructuradas realizadas por la autora del artículo en Río Gallegos (capital de la provincia de Santa Cruz) y Pico Truncado en Marzo y Noviembre del 2009. En cuarto lugar, se utilizó un corpus bibliográfico para describir las características generales de las estructuras económicas y familiares y las instituciones estatales y políticas de la provincia (Bohoslavsky, E. 2008 y 2009; Bonaldi, P. 2002; Cabral Márquez, D. y Godoy, M. 1993; Cabral Márquez, D. 2003; Cuadra, D. 2000; Hudson, 2007; Lischetti, M. y Gurevich, E. 2003; Lafuente, H. 2007; Luque, E. Martínez, S. y Auzoberría, M. 2000, entre otros) (2).

Economía, población, territorio y clima en la génesis social de Santa Cruz

La provincia de Santa Cruz formó parte hasta 1930, de una comunidad que comprendía la región austral patagónica, tanto argentina como chilena. Esta comunidad compartía un centro económico que expandía sus redes en la denominada región. La exportación de lana y de carne ovina congelada y el desarrollo del transporte naviero, actividades bancarias y comerciales y la industrialización de la carne (frigoríficos, graserías, ahumaderos, curtiembre y conservas) como actividades derivadas (Bohoslavsky, E. 2009), generaron una unidad económica que abarcaba Magallanes, Chiloé, Santa Cruz y Tierra del Fuego (las dos primeras provincias chilenas). El carácter de paso obligado -y por ende extremadamente transitado- entre el Pacífico y el Atlántico de Magallanes y el Cabo de Hornos (hasta 1914), y la existencia de puertos libres de aduana y de regulación gubernamental, convirtió la zona en un próspero núcleo de desarrollo económico que configuró una sociedad regional fuertemente autónoma de dinámicas de intercambio que quizás involucraron vínculos con redes económicas situadas en el resto del territorio nacional. Estos rasgos de "autonomía" expresaron los primeros rasgos de "aislamiento" de la sociedad santacruceña en las primeras décadas del siglo XX.

Esta comunidad económica situada en la zona austral de la Patagonia argentino-chilena expresaba, por otro lado, una estructura de propiedad particular: el latifundio. Ya sea mediante arriendo, a título precario o, muy usualmente, por ocupación de hecho el sistema de tenencia de tierras se conformó mayormente por latifundios de más de 75.000 ha y grandes establecimientos entre 30.000 ha y 75.000 ha (Luque, E. Martínez, S. y Auzoberría, M. 2000). Los pocos y principales empresarios propietarios fueron los que también desarrollaron, financiaron y manejaron las principales actividades comerciales, bancarias y de transporte, acciones que tenían como centro económico Punta Arenas (Chile). Esta economía estaba dominada por escasas familias que lideraban y manejaban centralmente los negocios y, por lo menos hasta la tercera década del siglo XX, estaba conformada básicamente por extranjeros, alemanes, españoles, ingleses y rusos, entre otros (Luque, E. et al, 2000).

El perfil económico centrado en la ganadería, una actividad con bajos niveles de demanda de mano de obra, no sólo implicó una escasa integración de la provincia a comunidades nacionales de intercambio comercial y productivo, sino que también le imprimió una densidad y distribución a la población, clave para la comprensión de las características del tejido social de Santa Cruz. La actividad ganadera, en su etapa más concentrada (1880-1930) o en su etapa de mayor distribución (1930 hasta la actualidad), siempre implicó una escasa demanda de mano de obra y, por otro lado, una gran dispersión de la población. Esta limitación se articuló con un voluminoso territorio, generando una combinación de poca y dispersa población. Hacia 1920 el territorio de Santa Cruz tenía 17.000 habitantes (Cuadra, D. 2000) constituyendo el segundo territorio con menor volumen poblacional y la segunda provincia con mayor superficie territorial (243.943Km2), luego de la provincia de Buenos Aires. Actualmente, esta provincia presenta las mismas características demográficas. Según el Censo del 2010 Santa Cruz posee 273 964 habitantes y una densidad poblacional de 1,1 hab/km2, situación que contrasta con los 15.625.084 habitantes que posee la provincia de Buenos Aires con 50,8 hab/km2. Este dato resulta central para la comprensión de las características de los lazos sociales. Como ha mostrado Durkheim, E. (2006) en sus desarrollos sobre el suicidio egoísta, los grupos con más volumen de miembros tienden a presentar, producto de que poseen mayores vínculos de interdependencia, mayores niveles de cohesión social.

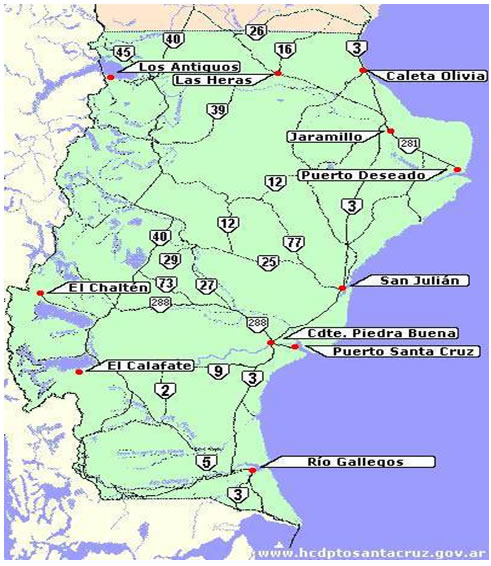

El desarrollo económico, de carácter concentrado y con bajos niveles de demanda de mano de obra, combinado con el volumen de su superficie territorial configuró un espacio social con importantes distancias entre los aglomerados urbanos de la provincia habitados por escasos habitantes, rasgo que en este artículo interpretamos como evidencia de su bajo nivel de integración. Para poder dimensionar las distancias entre los centros urbanos que componen la provincia y los bajos volúmenes de población presentamos, en primer lugar, un mapa de Santa Cruz (Imagen Nº1) detallando los nombres y la ubicación geográfica de todos los aglomerados urbanos. A continuación, presentamos un esquema comparativo de distancias entre las localidades que componen la provincia y de las que separan a Santa Cruz del resto del país, así como también de las diferencias de sus densidades poblacionales (Cuadro Nº1).

Imagen Nº 1. Provincia de Santa Cruz con sus centros urbanos

Fuente: Extraído del sitio web del Honorable Concejo deliberante de Puerto Santa Cruz. http://www.hcdptosantacruz.gov.ar/hcdpsc_turismo_ptosantacruz_informacion.htm

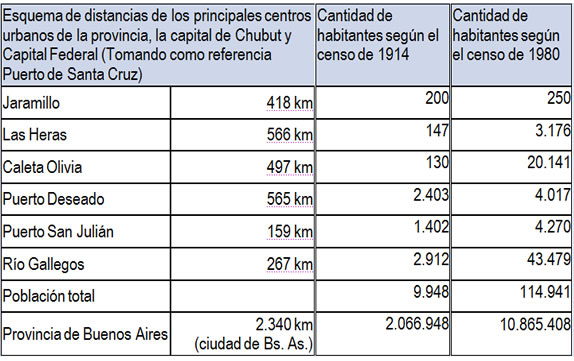

El Cuadro Nº1 permite apreciar las distancias internas en kilómetros y, simultáneamente, la baja densidad poblacional, dimensionada a través de la cantidad de habitantes de los principales centros urbanos. Se expresan, en primer lugar, las distancias entre los poblados, tomando como referencia la localidad de Puerto Santa Cruz, situada relativamente en el centro de la provincia (Imagen Nº 1). En segundo lugar, se hace visible la densidad poblacional a partir de los datos de los Censos Nacionales de 1914 y 1980 que, pese a expresar un aumento extraordinario de la población, muestran la baja densidad poblacional y su distribución en el territorio:

Cuadro Nº1. Distancias entre Puerto Santa Cruz y otros centros urbanos medida en kilómetros y diferencias entre sus densidades poblacionales en 1914 y 1980

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del Sitio web oficial del Honorable Concejo Deliberante de Puerto Santa Cruz y del informe sobre migraciones internacionales en la provincia de Buenos Aires del departamento de Estudios demográficos y direcciones de estadísticas disponible en http://www.ec.gba.gov.ar/estadistica/Censo/Nota%204%20Las%20migraciones%20internacionales.pdf (2014) y Cuadra, 2000

Es importante tener en cuenta, por otro lado, las diferencias introducidas por la distribución territorial de la población y el desarrollo de la economía en la configuración de dos espacios sociales: el sur y el norte de la provincia. En la primera etapa, que estamos analizando, el escaso desarrollo económico y social se concentró básicamente al sur del territorio (Río Gallegos, San Julián, Puerto Santa Cruz) donde además se situaban las mejores tierras, las más productivas. En la segunda etapa, como veremos en los apartados siguientes, a partir de la industrialización y provincialización del territorio, se dinamizó económica y poblacionalmente la zona norte, centralmente a través del petróleo. Esto generó dos espacios sociales con escasos vínculos. Entre las dos localidades principales del norte y del sur, Caleta Olivia y Río Gallegos, respectivamente, media una distancia de 600 km y sus economías son relativamente autónomas la una de la otra. A las distancias internas se le suman, las distancias externas. Río Gallegos, la capital de la provincia (donde se sitúan las instituciones de gobierno) está a 2.726 km de la ciudad de Buenos Aires y constituye, junto con la región de Magallanes, la porción continental más austral de América e incluso del Planeta Tierra (Mazzoni y Vázquez, 2000, en Rincón Gamba, L. 2011a: 10) atributo que pone en evidencia el carácter aislado de esta provincia y abona la hipótesis de su bajo nivel de integración.

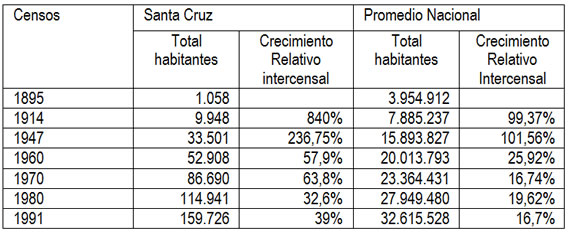

Finalmente, es fundamental comprender la dinámica de la población. Efectivamente, la baja densidad y la dispersión de la población no fue el único componente que afectó fuertemente las características del tejido social, el tipo de crecimiento de su población, en tanto componente central de su dinámica poblacional limitó constantemente, desde los inicios, la consolidación de esa sociedad. Santa Cruz ha tenido un nivel de crecimiento poblacional que ha duplicado permanentemente el crecimiento poblacional intercensal del promedio nacional. El Cuadro Nº2 muestra cómo Santa Cruz se fundó como espacio social a partir de 1895 y cómo mantuvo un crecimiento elevado (comparado con la media nacional) durante todo el siglo XX:

Cuadro Nº2. Total de habitantes y crecimiento relativo intercensal de Santa Cruz y de la Argentina entre 1895 y 1991

Fuente: Elaboración personal en base a datos del Censo Nacional de Población y Vivienda desde 1985 hasta 1991 (Cuadra 2000)

Esta tendencia continúa hasta el presente. En el Censo de 2010 a nivel porcentual Santa Cruz fue la provincia que tuvo un mayor crecimiento respecto a los habitantes relevados en el Censo 2001 (38.4%) mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue aquella que contó con el menor crecimiento (4.1%), proceso que se sostiene desde el registro censal de 1980 (Sosa, P. 2014). Este crecimiento constante es un fuerte indicador de la renovación y reestructuración constante de los vínculos al interior del territorio.

Finalmente, es central analizar al ambiente como un condicionante de los vínculos sociales en Santa Cruz. Como ha sido señalado por Budiño, L. (1971), Cabral Márquez, D. (1993) y Zapico, C. (1996) el clima ha jugado un rol fundamental en la configuración psicológica y social de los habitantes del territorio y significó una dificultad constante en el desarrollo de actividades sociales, de cualquier índole, en estos parajes. Como ha señalado Rincón Gamba, L. (2011a) el aislamiento geográfico de la provincia se combinó con un conjunto de rasgos de la naturaleza que fortalecieron el aislamiento de la región. Retomando los aportes de Mazzoni y Vázquez (2000: 5) así como también los de Ferrari (2000: 280), se ha señalado en Rincón Gamba, L. (2011a):

El ambiente natural de la región patagónica ha sido definido como extremo, riguroso o adverso en función de las posibilidades que ofrece el medio natural para el desarrollo espontáneo de la vida biótica. La estepa es la unidad biográfica predominante de la región que se caracteriza por semidesértica fría, con condiciones climáticas rigurosas, donde las temperaturas absolutas alcanzan los -15ºC o incluso menos en épocas de invierno. Los vientos son intensos y constantes a lo largo del año y son una de las causas de la extrema sequedad que caracteriza a la estepa. Los niveles de humedad y precipitación son escasos, y los suelos son pobres y pedregosos. La cobertura vegetal también es escasa y abierta, caracterizada por matas bajas, pastos y especies achaparradas (Mazzoni y Vázquez, 2000: 5 y Ferrari, 2000: 280 en Rincón Gamba, L. 2011a: 4)

En consecuencia, el escaso desarrollo de una estructura económica que demande e integre mano de obra, el escaso volumen y la dispersión de la población y las distancias físicas que separan tanto las regiones internas de la provincia, como entre ésta y otros territorios provinciales y zonas metropolitanas, se combinaron con un conjunto de características del ambiente hostil, adverso y con dificultosas condiciones para ser habitado. El clima y las condiciones naturales fueron otro límite al establecimiento de fluidas interacciones sociales. Efectivamente, el repliegue a los espacios privados en busca de refugio, la suspensión de actividades colectivas y el esfuerzo para establecer conexiones en un contexto de grandes distancias con condiciones climáticas adversas en un espacio con bajo dinamismo económico y densidad poblacional pueden ser considerados indicadores de la debilidad de los vínculos sociales.

Estado y política en Santa Cruz en la primera mitad del siglo XX

Luego de la "campaña del desierto" (3) llevada a cabo entre 1879 y 1885 por Julio Argentino Roca, presidente de la Nación (1880-1886 y 1898-1904), para incorporar tierras en el sur de Argentina para la producción ovina, los territorios nacionales tuvieron escasa presencia de instituciones del Estado Nacional. Pese a que en 1984 se inició un proceso de delimitación de fronteras entre Argentina y Chile, la vida social de la comunidad regional predominó por sobre lo que podría haber sido un territorio nacional de frontera. Efectivamente, el acceso prácticamente directo a las tierras, la ausencia de tributos y las aduanas libres para la comercialización de productos fue un gran estímulo para los capitales extranjeros, especialmente europeos, que podían financiar actividades económicas que implicaban altos niveles de inversión, por las condiciones climáticas y desérticas. En este contexto, "los productores locales se relacionaban directamente con los mercados europeos, que compraban y transportaban su producción, y en algunos casos proporcionaban la inversión para iniciarla, proveyéndolos, además, de mercancías industrializadas" (Lischetti, M. y Gurevich, E. 2003: 116). Este fuerte vínculo con otros países, sumado a las facilidades brindadas por el gobierno nacional para el acceso a tierras de bajo costo y de grandes extensiones, redundó en una gran autonomía de esta comunidad regional en cuanto al Estado argentino. Sin embargo, como sostienen Lischetti, M. y Gurevich, E. (2003) esta autonomía que se le atribuye a la zona en el pasaje entre el siglo XIX al XX hay que entenderla como de autonomía relativa con respecto a los gobiernos de los estados argentino y chileno, pero de relación colonial respecto al centro imperial británico. En cualquier caso, la comunidad regional tenía fuertes componentes de autonomía, en principio -y para lo que nos interesa- del Estado argentino.

Estas ausencias por parte del Estado, en materia de regulación de los actores económicos, algunas veces interpretada como acción deliberada de beneficios al capital y otras veces interpretada como una debilidad económica y/o burocrática para regular las relaciones comerciales en un punto tan austral y tan inhóspito, no fue la única evidencia de la debilidad de la presencia de las redes institucionales en la provincia. Otro indicador importante de esta precariedad fue la condición de Territorio Nacional que tuvo la actual provincia de Santa Cruz hasta 1958. La organización gubernamental, política y administrativa de un territorio nacional era muy distante de aquella que se desarrolló a partir de la provincialización. Desde 1884, año en que se estableció el régimen jurídico de los territorios nacionales, mediante la Ley Nº1.532, estos fueron circunscripciones administrativas carentes de personalidad jurídica y política (Hudson, M. 2007) (4). Los territorios funcionaban bajo una relación de centralización administrativa entre las autoridades locales contempladas en la ley y el Poder Ejecutivo; el aparato institucional de aquella institución estaba conformado por la gobernación, la justicia de paz, la justicia letrada, la policía y los municipios en las localidades que contaran con más de mil habitantes (Hudson, M. 2007: 23). Durante toda la etapa de territorio nacional, Santa Cruz sólo tuvo 3 localidades de más de 1.000 habitantes Río Gallegos, San Julián y Puerto Santa Cruz, situadas al sur de la provincia. Es decir, tuvo tres municipios. Las gobernaciones carecían de recursos y presupuesto propio, la estructura administrativa y el personal eran muy reducidos (consistían en mesa de entradas y contaduría). Por otro lado, los cargos políticos eran dos: el secretario y el jefe de Policía (Hudson, M. 2007). El gobernador era considerado, según la ley, la autoridad local y superior encargada de velar por el cumplimiento de las leyes. Sin embargo, tenía una gran limitación: carecía de facultades para intervenir en las problemáticas vinculadas a la tierra pública y la ganadería, las cuestiones más políticamente relevantes de la época (Hudson, M. 2007). Más allá de las atribuciones y limitaciones que tenían los gobernadores y los detalles de esta configuración administrativa, en términos generales se daba, en los territorios, un proceso de centralización administrativa con desconcentración de actividades en el nivel territorial, ya que, más allá de las atribuciones del gobernador, el desarrollo de la burocracia era mínimo. En términos de Lafuente, H. (2007: 11) "el Estado ejercía la soberanía en forma nominal".

A esta descripción general del funcionamiento administrativo de los territorios se debe agregar que, en los hechos, esta configuración institucional funcionaba un poco alejada de las declaraciones del derecho. Como afirma Hudson, M. "en los primeros tiempos de organización de los territorios estas atribuciones generaron numerosos conflictos entre las autoridades locales: especialmente entre el juez de paz, la policía, el juez letrado y el gobernador, debido a que eran amplias e imprecisas, y al desconocimiento por parte de las autoridades de sus capacidades y de las distancias existentes en los territorios y los centros de poder, como también dentro de los mismos" (2007: 223).

Se desprende de lo anterior, la prácticamente inexistente vida política desarrollada en el lugar. El perfil administrativo de los territorios desactivaba todas las redes institucionales propias de la puesta en marcha de la actividad democrática del lugar (Lafuente, H. 2007). El funcionamiento político estaba prácticamente limitado al ámbito municipal pero los municipios con más de 1.000 habitantes (habilitados para elegir a su intendente), como afirmamos, eran sólo tres. Por otro lado, la distancia entre estos centros urbanos que sí podían elegir autoridades y la inexistencia de una interrelación económica que estableciera vínculos entre ellas, limitaba aún más la formación de instituciones y/u organizaciones políticas (Lafuente, H. 2007). Esta situación fue caracterizada por Lafuente, H. (2007) como la prehistoria política de Santa Cruz.

Migración y ausencia de tradiciones comunes

Las características de la migración funcionan como un indicador central de los lazos sociales en general y del perfil social de Santa Cruz en particular. Según datos de Cuadra, D. (2000), hacia la década de 1920 esta provincia tenía 17.925 habitantes y la mitad, 9.480 eran extranjeros. Éstos provenían mayormente de países no limítrofes (tendencia que posteriormente se revertiría) y representaban el 39% de la población total. Le seguían los nacidos en el territorio con el 26,5%, luego los venidos de otras áreas del país con el 21,5% y, por último, el porcentaje de inmigrantes limítrofes, específicamente chilenos, constituían alrededor del 13%. Estos últimos se concentraban especialmente en el sur donde se situaba la comunidad argentino-chilena y por donde ingresaban la mayor parte de los chilenos (Cuadra, D. 2000). En cuanto a los países de origen de los inmigrantes, más de las tres cuartas partes eran de Europa. A estos se le sumaban un 22% de americanos y una cantidad mínima (1%) de otros países. Predominaban los españoles (38%), les seguían los chilenos (20%), ingleses (9%), italianos (6%), austríacos y uruguayos (3%), alemanes (3,5%) y rusos (4%). En cuanto a la procedencia de los argentinos que habitaban el territorio, el 47% era nacido en el lugar, el 20% provenía de la provincia de Buenos Aires , el 10% de Capital Federal y el (15%) del resto del país (Cuadra, D. 2000).

A este carácter heterogéneo de los pobladores reales del territorio debemos sumar lo que nominaremos como el perfil de los inmigrantes. Es importante tener en cuenta que los inmigrantes eran en su mayoría varones. El índice de masculinidad de Santa Cruz en 1920 llegaba a 160 varones cada 100 mujeres y en algunos departamentos la relación era de 311 a 100. Este dato muestra los bajos niveles de constitución de núcleos familiares, como un rasgo particular de la migración y de sus impactos en la configuración de estructuras familiares muy débiles. Por otro lado, en cuanto a la composición por edad, Santa Cruz, dentro del escenario nacional registraba el promedio de edad históricamente más bajo: 24,2 años. Dentro de la pirámide de población predominaban los varones que formaban parte de los grupos de edad de 20 a 44 años. Es decir, Santa Cruz presentaba una población joven y masculina (Cuadra, D. 2000) que generaba, como señalamos, importantes consecuencias en la configuración de las estructuras familiares.

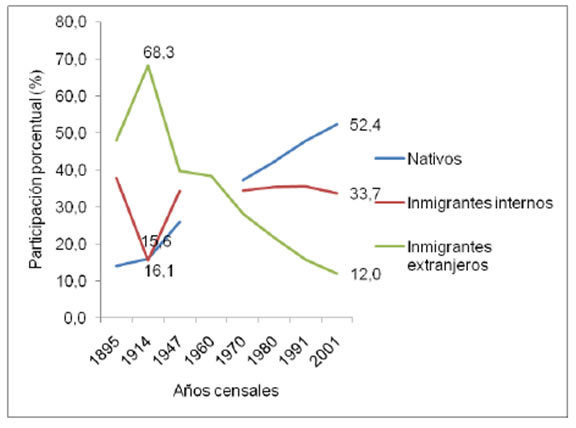

Este alto nivel de inmigración debe ser tenido en cuenta a la hora de pensar la integración social en este nuevo territorio. La inexistencia de un pasado común, expresado en distintas experiencias políticas, estilos de vida, ritos, memorias, entre otras cuestiones, resta bases comunes de interacción, sin nombrar las limitaciones a los intercambios que presenta la diversidad de los idiomas de origen. La inexistencia de una historia pasada común y la heterogeneidad de trayectorias de socialización, probablemente hayan limitado la reproducción de tradiciones, en tanto formas de pertenencia colectiva. En este sentido, como afirmamos sobre 1920, la heterogénea pertenencia migratoria fue una expresión de los límites de la existencia de una socialización común que se exprese en una tradición. Este carácter heterogéneo le imprimió a Santa Cruz, desde sus inicios hasta la actualidad, un perfil social fragmentado. Tanto la diversidad como el perfil de la migración, como materia prima constitutiva de la naturaleza de lo social en esta provincia, le imprimió una labilidad intrínseca al lazo social que se reprodujo durante todo el siglo XX. El Gráfico Nº 1 muestra como este perfil de migración heterogéneo se siguió reproduciendo durante todo el siglo XX y hasta la actualidad aunque, como veremos, con afluentes migratorios provenientes de otros países, regiones y provincias:

Gráfico Nº 1. Evolución de la composición de la población según condición migratoria en Santa Cruz (1895-2001)

Fuente: Extraído de Rincón Gamba (2011a: 6)

Como puede observarse, hacia la década de 1960-1970 se dio cierta igualación en la composición social en cuanto a la distribución entre nacidos en el territorio, migrantes externos y migrantes internos. A partir de ese interregno, se produce un descenso en la composición social de los migrantes externos y un aumento en la composición social de la presencia de migrantes del interior del país y de los nativos. Efectivamente, el proceso de industrialización inaugurado hacia fines de 1950 generó fuertes impactos en los comportamientos migratorios. Sin embargo, pese a que, como veremos, cada etapa de desarrollo económico generó un perfil migratorio diferente, Santa Cruz mantuvo como denominador común en todas sus etapas históricas un dinamismo poblacional, expresado en el ingreso y egreso permanente de migrantes, por un lado, y una tasa de crecimiento exponencial, por otro, que ponen en evidencia la debilidad de las tradiciones y los límites en la consolidación de lazos sociales.

El desembarco de las empresas estatales y sus impactos sociales

El desembarco de lo que Bohoslavsky, E. (2009) ha denominado "proyecto nacionalista" en la provincia de Santa Cruz, tuvo fuertes impactos en la configuración social del territorio en general y sobre los lazos sociales en particular. Dentro de este proyecto se expresaron dos objetivos centrales del Estado Nacional: la defensa de la soberanía y el desarrollo de la autonomía energética (5). La realización de este último objetivo implicó una nueva etapa en el desarrollo de la provincia: la refundación de su perfil social (6). Localidades enteras fueron creadas al calor de la política estatal nacional. Especialmente el complejo petrolero zona norte, que incluía a YPF y Gas del Estado y el complejo carbonífero de Río Turbio, al sur de la provincia fueron completamente creadas por el Estado. Estos enclaves productivos desembarcaron con cierta autonomía de las comunidades a las que arribaban y se constituyeron, dado el poco desarrollo económico de la zona, en las actividades productivas predominantes. Sin embargo, no fue la generación de empleo y desarrollo económico lo que las caracterizó centralmente. Para los trabajadores de las empresas del Estado, los beneficios materiales implicaron también pertenencias comunitarias e identitarias. Estos complejos se organizaron bajo el modelo de Company Towns y tuvieron como imagen de expresión típica a la "familia ypefiana" (7). Este modelo significó que la empresa no sólo se constituyó en un polo productivo sino que subsumió, y paralelamente creó, otros patrones organizativos, actividades económicas y sociales; el diseño urbano, los movimientos poblacionales, la cotidianeidad doméstica y la vida cultural y comunitaria se organizaron a partir de las actividades productivas (Boholavsky, E. 2008; Svampa, M. y Pereyra, S. 2003; Luque, E. et al, 2000; Cabral Márquez, D. y Godoy, M. 1993). Por otro lado, debemos tener en cuenta que la integración social generada por el proyecto nacionalista estuvo acompañada por un conjunto de creencias aglutinantes ligadas al progreso asegurado (Bonaldi, P. 2002; Cabral Márquez, D. y Godoy, M. 1993). Las ideas de que se iba al sur a progresar y a poblar las tierras en nombre del Estado, en un contexto de protección material y espiritual, fueron imaginarios que dotaron muchas veces de sentido las acciones, incluso de aquellos que no eran empleados del Estado. Tres relatos, por otro lado, atravesados por la problemática típica de la migración, expresan muy bien qué significaron estas empresas para los denominados "agentes del Estado":

Y así fue como tuvo trabajo toda la vida acá, en YPF. Primero en el taller mecánico, donde hacía trabajos de soldadura y de herrería; después en el campo, entre las bombas de petróleo y las cigüeñas. Se jubiló como jefe de mantenimiento de producción. Toda la vida en la empresa. Y su mujer también; ella trabajaba en el sector administrativo. Hasta que se casaron, claro [-] Vino de joven a Cañadón Seco, bien a principios de los sesenta. El pueblo recién se armaba y la empresa era su columna vertebral, lo que le daba forma [-] Esas cosas ayudaron a arraigarlo definitivamente en este lugar. La paga era buena, le daban casa, seguro social, y la empresa se encargaba de todo: de mandarle un técnico si se le rompía algo en la casa, de mandar un colectivo si su mujer quería ir a la peluquería en Caleta Olivia. Le organizaba la vida, lo cuidaba (Cristoff, M., 2005, entrevista citada por Boholavsky, E. 2008: 21)

Uno se siente parte de YPF, porque YPF era mucho más que una empresa para mi padre y para mí. Yo hasta los 33 nunca pagué un pasaje para ir a Buenos Aires porque me lo pagó YPF, nunca pagué una orden de consulta para un médico porque la obra social era integral, el hospital de YPF atendía 900 pacientes por día, te daban turnos tres veces por día, a la mañana, a la tarde y a la noche con todas las especialidades que existen, tenía un horario permanente de 24 horas al día, los 365 días del año de todas las especialidades [-] Yo me eduqué en una escuela de YPF, hice toda mi primaria, mi secundaria, yo me sentía parte y no me imaginaba mi vida por fuera de YPF. (Ex empleado de la empresa petrolera estatal en Chubut. Testimonio recogido por López, S., Gatica, M. y Pérez Álvarez, G. citado por Boholavsky, E. 2008: 23).

Para poblar la mina de trabajadores pusieron un avión especial que iba del Turbio a La Rioja directamente llevando gente. Pasaba un camioncito por los barrios pobres de La Rioja que decía "venga a trabajar a Yacimientos Carboníferos Fiscales de la provincia de Santa Cruz. Hay trabajo, casa y esparcimiento". Imagínate, venía uno, después traía al otro y la otra a la hermana, y así. Entonces la gente vino para salir del puchero -digamos-. Y vino acá y tenía la casa, el laburo, el esparcimiento que le daba la empresa y la confitería, el gimnasio y la escuela, todo del yacimiento (Entrevista propia a dirigente y trabajador minero. Noviembre de 2009).

Como puede observarse en los relatos, el Estado no sólo cobijó a los individuos en un conjunto de pertenencias sociales que dotaron de fuertes identidades a los individuos (Cabral Márquez, D. y Godoy, E. 1993) sino que operó sobre un terreno propenso a la adopción de identidades. Efectivamente, la socialización en las fuertes redes del Estado, operaron sobre individuos que habían abandonado (producto de la migración) los espacios sociales primarios y secundarios de socialización y eran más proclives, dada la ausencia de pertenencias comunes, a adoptar nuevos patrones de comportamiento. En este caso aquellos impuestos por el Estado.

Pese a que el desembarco de las empresas estatales no implicó una consolidación de una estructura económica solida, ya que la industria minera tuvo un carácter meramente extractivo, el desarrollo industrial significó un gran salto para esta provincia en términos de generación de vínculos sociales. Efectivamente, el Estado nacional no sólo desembarcó con empresas, también fundó pueblos -llamados campamentos-, importó y radicó personal, construyó viviendas para sus empleados, iglesias, escuelas, gimnasios, espacios recreativos, sistemas de salud, infraestructura productiva. Sin embargo, su llegada fue más impactante en la zona norte de la provincia, situada en una gran reserva petrolera que compartía -y comparte- con el sur de la provincia de Chubut y donde, por otro lado, era mucho menos sólido el desarrollo de la ganadería. A las pequeñas poblaciones construidas a la orilla del ferrocarril (fundado en 1915) del norte de la provincia se les sumó esta inyección de tejido social generado por las empresas. El proyecto nacionalista implicó, en el territorio, una fuerte generación de tejido social y, simultáneamente, delimitó dos zonas de desarrollo con perfiles socioeconómicos relativamente diferentes (8). Una zona norte más asociada a la producción minera y una zona sur con una tradición ganadera más consolidada y un perfil más delimitado por las instituciones administrativas provinciales.

Otras dimensiones del desarrollo estatal y la redefinición del espacio social

La consolidación de Santa Cruz como área privilegiada para la defensa de la soberanía, en tanto componente central del "proyecto nacionalista", tuvo dos pilares fundamentales. Por un lado, la conformación y el desarrollo de asentamientos militares y, por otro lado, la regular recreación de la hipótesis de conflicto bélico con otros países en distintas etapas. Ambos elementos fueron otra fuente de desarrollo de tejido social para la comunidad de esta provincia entre las décadas de 1960 y 1980. En el contexto patagónico, considerado el eslabón débil de la soberanía nacional (Bohoslavsky, E. 2008), Santa Cruz fue un centro neurálgico y militarmente estratégico tanto en las distintas hipótesis de conflicto, especialmente con Chile en 1978 cuando Argentina ensayó un Estado de guerra (9) por las disputas por el Beagle y con Inglaterra en la guerra de Malvinas. Pese a que los conflictos afectaron toda el área patagónica, fuertemente atravesada por la matriz militar, la posición geográfica de Santa Cruz, la constituyó en un eslabón militar central en los hipotéticos y reales conflictos bélicos. Durante la última dictadura militar, toda la región patagónica fue un territorio de alto interés para la Armada, que avanzo progresivamente en su control. Al mismo tiempo, la provincia de Santa Cruz fue una de las pocas que permaneció bajo control de gobernadores militares, en este caso de la Fuerza Aérea, durante toda la dictadura, sin ser gobernada nunca por civiles (Canelo, P. 2013). Esto tuvo un fuerte impacto en términos de constitución de tejido social: la creencia de la defensa de la patria y de los intereses nacionales tuvo un fuerte arraigo en esta sociedad y es un indicador central de cohesión social (Bonaldi, P. 2002). Si abastecer de energía era uno de los objetivos que le permitían a este lugar formar parte del concierto nacional, aportar a la nación, estar ahí para asegurar los intereses de soberanía, fue otro. Si los pioneros de principios de siglo habían venido a poblar la Patagonia, el proyecto nacionalista venía a reforzar el valor de la tierra. Ambas aspiraciones se fundieron en los valores de la defensa de la nación y la exaltación del patriotismo (10).

El Estado como estructura burocrática fue, como afirmamos anteriormente, otra fuente de desarrollo del tejido social en la provincia y de lazos entre ésta y actores e instituciones de otras partes del país. En este sentido, en materia de integración, el desembarco de las empresas de energía y el desarrollo militar, ambos procesos enmarcados en el denominado "proyecto nacionalista" implicaron no sólo un fuerte desarrollo del tejido social en Santa Cruz sino también una incorporación del territorio a dinámicas de intercambio nacionales. La provincia comenzó, de la mano de este proyecto a ser "parte" de relaciones de intercambio con redes que trascendían el territorio superando, relativamente y en ciertos aspectos, el Estado de desvinculación relativa que transitó entre 1920 y 1940 (11).

En este sentido, el desarrollo de la estructura burocrática estatal que implicó la provincialización y la forma que adoptó en cuanto a sus vínculos con estructuras burocráticas nacionales, también constituye un indicador de integración de Santa Cruz en tanto parte de la organización social argentina. Efectivamente, antes de la reforma del Estado de la década de 1990, en Santa Cruz hablar de Estado burocrático significaba referir, en muchos casos, al Estado Nacional. Los principales servicios sociales, realizados por empleados del Estado, como la salud, la educación, la vivienda y la infraestructura territorial estaban en manos del Estado Nacional. Todavía para ese entonces, las principales políticas e instituciones que representaban esos servicios eran llevadas a cabo por burocracias nacionales presentes en el territorio provincial. El Ministerio de Salud, de Educación, el Instituto Nacional de la Vivienda, el FONAVI (Fondo Nacional para la Vivienda) y Vialidad Nacional eran instituciones que regían, en términos generales, las políticas y los recursos necesarios para su aplicación. Eran pocas las funciones que cumplía la estructura burocrática provincial, todas ellas se condensaban en la Administración Pública Provincial (APP), que en el contexto de reformas de la década de 1990, tenía a su cargo sólo las escuelas primarias, las dependencias administrativas provinciales, el sistema previsional y el sostenimiento de los hospitales. La APP era la expresión de la institución provincial por excelencia, por un lado, porque condensaba el espíritu y la materialidad del Estado Provincial y, por otro lado, porque, dada su magnitud y como puede observarse en el Cuadro Nº 3, era una de las fuentes principales de empleo de la provincia (Luque, E., Martínez, M. y Auzoberría, M. 2000; Luque, E., Martínez, M. Auzoberría, M. Huenul, 2003). Esto explica porqué el principal gremio provincial hasta las reformas fue la Asociación de Personal de la Administración Pública (A.P.A.P). Los "espíritus de Estado" que se expresaban en los discursos sobre la defensa de la soberanía nacional impregnaban, por otro lado, los agentes de la A.P.P, no exentos de los imaginarios de significación del proyecto nacionalista. Lemas como "educar también es poblar", "luz y fuerza es defender la soberanía" eran algunos imaginarios que también expresaban el espíritu de las instituciones administrativas provinciales.

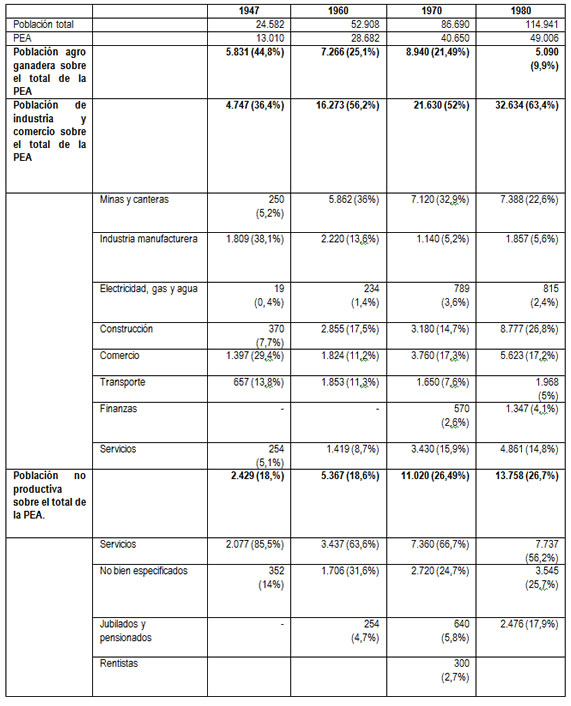

Cuadro Nº 3. Población según sector de actividad

Fuente: Extraído de Luque, Martínez y Auzoberría (2000: 64-65) Datos elaborados por los autores

La presencia del Estado en la sociedad y un sector ganadero desplazado en su importancia y en su condición de núcleo dinamizador de la economía y la sociedad, aún pese a sus limitaciones, conformó un nuevo espacio social. Este cambio implicó una redefinición de la estructura de posiciones socioeconómicas, clave para comprender la nueva configuración de las diferencias de los grupos al interior de la provincia. Como muestra el Cuadro Nº 3, según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 1980 la población -según la división del trabajo social- se distribuía de la siguiente manera. El sector agrícola (en valores absolutos) mantuvo entre la década de 1940 y 1980 el mismo caudal de población involucrado en sus actividades. Sin embargo, en valores relativos pasó de ocupar el 44,8% de la población al 9,9% en 1980. Su retroceso en términos relativos se debe al crecimiento de la población dedicada a la industria y comercio que pasó de un 36,4% a un 63,4%, y un aumento de la población no productiva que pasó de 18,6% a 26,7%. El crecimiento en las categorías industria y comercio y el denominado sector no productivo, no es homogéneo. En la categoría industria y comercio, el crecimiento, medido en la ocupación de mano de obra, se sitúa centralmente en la construcción con 8.777 trabajadores (26,8%) y minas y canteras 7.388 (22, 6%) ambas categorías, vinculadas directamente al desarrollo de la estructura estatal. La gran población ocupada en minas y canteras corresponde a las empresas estatales YPF, GAS del Estado y Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF). Esta categoría pasó de 250 a 7.388 trabajadores, mostrando el crecimiento en la ocupación generado por el sector. Finalmente la construcción es una actividad dinamizada centralmente (hasta la actualidad) por la demanda del Estado. La categoría de población no productiva explica el otro salto en la ocupación de la población a partir de la consolidación burocrática del Estado provincial. De 18,6% pasó a ocupar el 26,7% de la población. Como puede observarse los aumentos motivados por el desarrollo de las diversas dimensiones de la estructura estatal implicaron el retroceso (en términos relativos) de la "vieja" Santa Cruz. La categoría comercio pasó de 29,4% de la población a 17,2% y la población agro ganadera de 44% a 9,9%. Como se observa, el peso del empleo público, en toda la población es muy importante. Tanto dentro de la PNP (Población no productiva) como dentro de la PIC (Población de industria y comercio) el Estado es el principal empleador. El porcentaje levemente superior de la actividad construcción, pese a significar empleo privado, también se explica por la presencia estatal (Luque, E. 2000).

En síntesis, esta suerte de estatalización de la población en la provincia de Santa Cruz, de la mano del proyecto nacionalista y la provincialización, no sólo evidencia la centralidad de esta institución en las dinámicas internas de integración. Su presencia es también un fuerte indicador de la diferenciación social al interior del territorio en el periodo que estamos analizando. Si bien es posible identificar diversas jerarquías internas en las instituciones y empresas del Estado (Cabral Márquez, D. y Godoy, M. 1993), la población tendió a estar compuesta, en su gran mayoría, por asalariados, constituyendo una estructura de clases escasamente diferenciada (12). Efectivamente el reemplazo de la relación obrero-patrón propias de las estructuras de la Santa Cruz agrícola de las primeras décadas del siglo XX, en las que las diferencias en la posición socioeconómica de los distintos grupos era acentuada (pese a que sus elites habitaban fuera del territorio), fue reemplazada por un espacio social más homogéneo con una fuerte impronta de asalariados vinculados a las estructuras nacionales y provinciales del Estado. Si el mercado de trabajo tendió a homogeneizar la estructura de clases, el escaso desarrollo del mercado de consumo a nivel local, también limitó el establecimiento de estrategias de diferenciación que, mediante el acceso a bienes de consumo distinguidos, consoliden las pertenencias de clase de los individuos.

Conclusiones

En este artículo reconstruimos las características de la integración social en Santa Cruz en la primera y segunda mitad del siglo XX, teniendo en cuenta las características del sustrato material de los lazos sociales. Hemos mostrado que Santa Cruz presenta vínculos escasos con instituciones y grupos externos a la provincia, y un déficit de integración social al interior del territorio.

Del análisis de un conjunto de observables del sustrato material de los lazos sociales concluimos, en primer lugar, que Santa Cruz careció desde sus orígenes, de una estructura económica que demande e integre mano de obra, y que tuvo históricamente un escaso volumen de población que, combinado con las grandes extensiones del territorio, le imprimió una alta dispersión de los aglomerados poblacionales. En este contexto, se caracterizó (y se caracteriza) tanto por las grandes distancias entre regiones internas como hacia otros territorios provinciales y zonas metropolitanas. Este conjunto de atributos nos permitieron definir a la sociedad de Santa Cruz, como poco proclive a establecer interacciones sociales continuadas y frecuentes, tanto hacia adentro como con actores, instituciones y dinámicas de intercambio que trasciendan el territorio, producto de las grandes distancias y de las condiciones naturales adversas, fuertemente determinantes de estrategias de repliegue en los espacios privados.

En segundo lugar, mostramos como el funcionamiento institucional estuvo fuertemente afectado por su escasa población y su carácter de provincia nueva. Durante la primera parte del siglo XX, Santa Cruz en su condición de territorio nacional, no tuvo prácticamente desarrollo de instituciones administrativas ni políticas, lo que limitó también la consolidación de estructuras estatales y políticas, otra dimensión de existencia de lazos sociales.

Finalmente, mostramos cómo pese al proceso de industrialización que definió la segunda parte de la década, desarrolló un espacio social con escasa diferenciación de clases, caracterizado por una fuerte presencia de asalariados vinculados a las estructuras nacionales y provinciales del Estado y un mercado de consumo, escasamente desarrollado, que limitó el establecimiento de estrategias de diferenciación que consoliden las pertenencias de clase de los individuos.

Notas

(1) Los avances de investigación que se presentan en este artículo, especialmente aquellos sobre las características de la integración y la diferenciación social en Santa Cruz, forman parte de una investigación mayor sobre la relación entre integración social y poder político en ese territorio. Los avances de la misma pueden consultarse en la tesis titulada "Desintegración social y poder político. Génesis y consolidación del Frente para la Victoria en la Provincia de Santa Cruz (1988-1996)", realizada por la autora de este artículo en el contexto del Doctorado en Ciencias Sociales de la UBA.

(2) La investigación que ha permitido la construcción de este artículo contó con el financiamiento del PIP plurianual de Conicet (2009-2011) "Configuración de las elites argentinas. Las relaciones entre los cambios estructurales y corporativos del poder económico, el ascenso de la tecnocracia y la desprofesionalización del poder político entre 1976 y 2002" (cód.1350) dirigido por Ana Castellani con sede en el IDAES; el proyecto UNSAM SJ10/12 "Transformaciones recientes en la profesión política. Un perfil de las elites políticas argentinas entre 1973 y 2001" dirigido por la Dra. Paula Canelo con sede en el IDAES y, finalmente, del proyecto PIP (2011-2014). "Reconfiguración de las elites argentinas. Perfil sociológico y dinámica de interacción de la elite política, económica y tecnocrática entre 2002 y 2010. UNSAM/IDAES. Dirigido por Ana Castellani.

(3) El término "campaña del desierto", para referirse a la acción militar llevada a cabo por el Ejército Argentino bajo la presidencia de Julio Argentino Roca contra los pueblos originarios del sur argentino, es el utilizado por las interpretaciones oficiales y liberales sobre aquel fenómeno.

(4) El texto de la Ley Nº1.532 dio origen a 8 territorios nacionales. Cinco en la Patagonia (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego), dos en el Noreste (Formosa y Chaco) y uno en la zona central (La Pampa). Todos fueron declarados provincias en 1958 (Lafuente, H. 2007).

(5) En su descripción de los rasgos de este proyecto nacionalista en la Patagonia Bohoslavsky, E. (2008: 24) afirma: "la Autarquía energética era sinónimo de independencia económica. La defensa nacional se medía en kilowatts y toneladas de acero y la soberanía se ponderaba por la cantidad de barriles de petróleo extraídos y refinados". Este complejo minero-energético tuvo su auge, paradójicamente, durante la última dictadura militar. La planta aluminio argentino (ALUAR) en Puerto Madryn, la planta de represas hidroeléctricas Hidronor, los yacimientos de hierro de Sierra Grande, la mina de Carbón de Río Turbio, los Altos Hornos de la Zapla en Jujuy y la expresión de la industria siderúrgica (SOMISA) en San Nicolás, formaban parte de el complejo-energético nacional que se sumaba a las ya poderosas YPF y Gas del Estado con redes en todo el país (Bohoslavsky, E. 2008; Canelo, P. 2008).

(6) Este proyecto, impactó fuertemente en el desarrollo social del territorio durante las décadas de 1960, 1970 y 1980 y le imprimió características sociales a la provincia que es necesario tener en cuenta para comprender la naturaleza de los lazos sociales en Santa Cruz y los efectos que tuvo, para esta sociedad, la crisis y la desarticulación del mismo, problemática que analizaremos en el capítulo siguiente.

(7) Si bien el modelo de integración quedó asociado con YPF, de ahí la noción de familia ypefiana, esta forma de organización empresarial-comunitaria fue expresada por la mayoría de las empresas estatales enmarcadas dentro de lo que aquí nominamos el proyecto nacionalista.

(8) Esta división de la provincia no carece de cierta arbitrariedad. Río Turbio, una localidad situada al sur de la provincia y cerca de la frontera con Chile, tuvo como eje central de su economía la extracción de carbón realizada por YCAF (Yacimientos Carboníferos Fiscales). Su patrón de desarrollo económico fue más parecido al de la zona norte de la provincia.

(9) La intervención de Juan Pablo II evitó por cuestión de horas la iniciación de las hostilidades (Lafuente, H. 1986: 87).

(10) Todavía hoy, a posteriori del desmantelamiento de buena parte de estas creencias, en las memorias de aislados nacionalistas se sostiene la tesis del plan Andinia. Nombrado por el presidente Néstor Kirchner en 2003 como Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Roberto Bendini, quien había cumplido funciones militares en Santa Cruz, se vio envuelto en una polémica tras trascender supuestos dichos suyos a estudiantes de la Escuela de Guerra sobre el Plan Andinia. Distintas asociaciones judías emitieron protestas, y el gobierno tuvo que publicar un desmentido oficial (http://es.wikipedia.org/wiki/Andinia). Este plan es una vieja teoría que supone la existencia de un complot para desmembrar la Patagonia de la Argentina y de Chile y crear allí otro Estado judío. Esta teoría de la conspiración sostiene que la Patagonia es una versión de la "tierra prometida" donde Israel, como Palestina, pretenden crear su propio Estado. Este tipo de teorías conspirativas tuvieron auge en el periodo en que se plasmó el proyecto nacionalista. La fortaleza de estos valores asociados a la patria en su expresión territorial es una buena explicación de porqué en la consulta popular no vinculante para la mediación papal para la delimitación de la línea limítrofe con Chile de 1984, el porcentaje de abstención a la consulta popular fuera más alto en Santa Cruz que en el resto del país y el peronismo provincial, en contra de la postura por el SI del PJ nacional, se manifieste en contra de la mediación (Lafuente, H. 1986).

(11) Entre 1920 y 1960 Santa Cruz transitó por un agujero negro en cuanto a la integración a esquemas de relaciones externos. El paso de una sociedad con un núcleo dinamizador privado desvinculado de las dinámicas económicas y políticas nacionales a una sociedad integrada a la dinámica nacional de la mano de los intereses del estado no se dio de manera espontánea.

(12) Las afirmaciones sobre las características de las clases en Santa Cruz fueron realizadas a partir de los aportes sobre esta temática de Bourdieu (Bourdieu, P. 1981,1990, 2001). Este autor define el espacio social sobre el que los actores políticos recortan, hacen existir grupos y los intentan movilizar, como un espacio de posiciones estructurado centralmente a partir de la posesión del capital económico y cultural en el que, a través de las luchas simbólicas por la representación, se expresa la génesis de las clases. En todos los desarrollos empíricos y teóricos de este autor las clases no se definen únicamente por la posición socioeconómica de los individuos en el espacio social, sino también por las estrategias de consumo, en tanto formas de distinción que definen los heterogéneos estilos de vida de las diferentes clases.

Bibliografía

1) BOHOSLAVSKY, Ernesto: El complot patagónico. Nación, conspiracionismo y violencia en el sur de Argentina y Chile (Siglos XIX y XX), Buenos Aires, Prometeo, 2009. [ Links ]

2) BOHOSLAVSKY, Ernesto: La Patagonia. De la guerra de las Malvinas al final de la familia ypefiana, Los Polvorines, UNGS; Buenos Aires, Biblioteca Nacional, 2008, pág. 21-24. [ Links ]

3) BONA, Aixa: Actividades económicas en Santa Cruz 1940-1990, en: El Gran Libro de la Provincia de Santa Cruz, España, Milenio ed-Alfa Centro Literario, 2000. [ Links ]

4) BONALDI, Pablo: Orígenes sociales de las muertes violentas en la Argentina, 1980-1999, Artículo inédito, 2002. [ Links ]

5) BOURDIEU, Pierre: La representación política. Elementos para una teoría del campo político, en: Actas de investigación en Ciencias Sociales, Nº 36-37, 1981. [ Links ]

6) BOURDIEU, Pierre: Argelia 60, La Paz, Siglo XXI Editores, 2006. [ Links ]

7) BOURDIEU, Pierre: El campo político, La Paz, Plural, 2001. [ Links ]

8) BOURDIEU, Pierre: Espacio social y génesis de las clases, en: Sociología y Cultura, México, Grijalbo, 1984. [ Links ]

9) BOURDIEU, Pierre: La delegación y el fetichismo político, en: Cosas Dichas, Barcelona, Gedisa, 1993. [ Links ]

10) BUDIÃO, Lino Marcos: Comodoro Rivadavia. Sociedad Enferma, Buenos Aires, Hernandez, 1971. [ Links ]

11) CABRAL MÁRQUEZ, Daniel y GODOY, Mario: Comodoro Rivadavia en Tiempos de Cambio. Una propuesta para la revalorización de nuestras identidades culturales, Comodoro Rivadavia, Proyección Patagónica, 1993. [ Links ]

12) CABRAL MÁRQUEZ, Daniel: La intervención del Estado en los procesos de construcción de identidades socioculturales en la Patagonia Austral: aportes para un debate, en: Espacios nº 26, 2003. [ Links ]

13) CANELO, Paula: Construyendo elites dirigentes. Los gobernadores provinciales durante la última dictadura militar (Argentina, 1976-1983), en: Anuario del Centro de Estudios Históricos "Prof. Carlos S. A. Segreti", Córdoba (Argentina), año 11, nº 11, 2013. [ Links ]

14) CANELO, Paula: El Proceso en su laberinto. La interna militar de Videla a Bignone, Buenos Aires, Prometeo, 2008. [ Links ]

15) CUADRA, Dante: Dinámica de la composición poblacional de Santa Cruz entre 1895 y 1991 en: El Gran Libro de la Pcia. de Santa Cruz, España, Milenio ed-Alfa Centro Literario, 2000, pág. 826-867. [ Links ]

16) DURKHEIM, Emile: El Suicidio, Buenos Aires, Miño y Dávila, [1987] 2006. [ Links ]

17) DURKHEIM, Emile: La división del trabajo social, Barcelona, Planeta, 1985. [ Links ]

18) DURKHEIM, Emile: La educación Moral, París, Presses Universitaires de France, 1963. [ Links ]

19) DURKHEIM, Emile: Las formas elementales de la vida religiosa, Buenos Aires, Schapire, 1968. [ Links ]

29) DURKHEIM, Emile: Las reglas del método sociológico, Buenos Aires, Hyspamérica, 1982. [ Links ]

21) HALBWACHS, Maurice: Morfología social, México, Americana, 1944. [ Links ]

22) HUDSON, Mirna: El primer peronismo: mecanismos de control, centralización y politización del aparato institucional del estado santacruceño, en: Las formas de la política en la Patagonia, Bona, Aixa y Vilaboa, Juan, Buenos Aires, Biblos, 2007, pág. 20-30. [ Links ]

23) INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC): Censos históricos de Población, Buenos Aires, INDEC. 1914, 1947, 1960, 1970, 1980,1991, 2010. [ Links ]

24) LAFUENTE, Horacio: Historia política de Santa Cruz (1912-1958), Buenos Aires, Kaikén, 2007. [ Links ]

25) LISCHETTI, Mirta y GUREVICH, Estela: Procesos de integración regional y estatalidad en la frontera sur chileno-argentina, en: Desafíos para la integración regional. Chilenos en Argentina, una perspectiva antropológica. Buenos Aires: Antropología, 2003, pág. 110-116. [ Links ]

26) LUQUE, Elida, MARTÍNEZ, Susana y AUZOBERRÍA, Miguel: De la génesis a la crisis de una estructura económica (Santa Cruz entre 1940 y los '90), en: Contraviento Nº1, 2000, pág. 64-65. [ Links ]

27) LUQUE, Elida, MARTÍNEZ, Susana, AUZOBERRÍA, Miguel, HUENUL: Conflictos Sociales en la provincia de Santa Cruz. Los años noventa, en PIMSA S/N, 2003.

28) RINCóN GAMBA, Laura: "NyC" (Nacidos y Criados) e inmigrantes en Santa Cruz. El uso político de la identidad territorial, en: X Congreso Argentino de Antropología Social, Buenos Aires, 2011a. [ Links ]

29) RINCóN GAMBA, Laura: La identidad territorial como criterio de jerarquización social y mecanismo de legitimación de prácticas de control territorial. Inmigrantes y nativos en Santa Cruz, en: http://rimd.reduaz.mx/ponencias_flacso/PonenciaLauraRincon.pdf.[2014], 2011b. [ Links ]

30) SOSA, Pamela: Desintegración social y poder político. Génesis y consolidación del Frente para la Victoria en la Provincia de Santa Cruz (1988-1996). Tesis de doctorado. Doctorado en Ciencias Sociales. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires, 2014. [ Links ]

31) SVAMPA, Maristella y PEREYRA, Sebastián: Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras, Buenos Aires, Biblos, 2003. [ Links ]

32) ZAPICO, Carlos Raúl: Atlético Boxing Club. Una Historia de Pioneros, Río Gallegos, Servigraf, 1996. [ Links ]