Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO

Compartilhar

Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Cuyo

versão impressa ISSN 1853-8665versão On-line ISSN 1853-8665

Rev. Fac. Cienc. Agrar., Univ. Nac. Cuyo vol.51 no.2 Mendoza dez. 2019

ARTÍCULO ORIGINAL

Propuesta metodológica para la obtención de indicadores de sustentabilidad de agroecosistemas desde un enfoque multidimensional y sistémico

Methodological proposal to obtain agroecosystem sustainability indicators from a multidimensional and systemic approach

Alejandro Javier Tonolli1,2

1 IADIZA, CCT Mendoza, CONICET.

2 Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Agrarias. Departamento de Ciencias Biológicas. Cátedra de Fisiología Vegetal. Almirante Brown 500 Chachas de Coria, Luján de Cuyo. M5528AHB. Mendoza. atonolli@gmail.com

Originales: Recepción: 23/10/2017 - Aceptación: 07/09/2018

RESUMEN

Los agroecosistemas son ecosistemas construidos por los seres humanos para obtener productos y servicios de su interés. De este modo, los ecosistemas adquieren la forma de socioecosistemas. Por ello, para poder describirlos, comprenderlos o intervenir sobre los mismos, resulta necesario observar propiedades emergentes de tipo biológicas y atributos relacionados con aspectos sociales, económicos, culturales e institucionales. A su vez, si se pretende analizar dichos agroecosistemas en clave de sustentabilidad, además de contemplar las diferentes dimensiones que la integran, se deberá tener un enfoque sistémico en las construcciones conceptuales y operativas de tal modo que sea posible obtener indicadores de sustentabilidad. El presente trabajo repasa y clasifica las diferentes formas expuestas en la bibliografía para obtener indicadores y muestra la escasez de propuestas que operen con un enfoque sistémico para resolver la tensión entre producción y conservación que gira en torno a la idea de sustentabilidad. Por ello, se presenta una propuesta metodológica alternativa para la obtención de indicadores de sustentabilidad de agroecosistemas que opera conceptual y empíricamente desde un enfoque multidimensional y sistémico, mediante la contraposición del estado del agroecosistema, en cada una de sus dimensiones, con las exigencias que dichas dimensiones de la sustentabilidad establece. Finalmente se vierten consideraciones metodológicas sobre su uso y se destacan fortalezas y limitaciones de su aplicación.

Palabras claves: Metodología; Interacción; Enfoques

ABSTRACT

Agroecosystems are human-made ecosystems to obtain products and services of their own interest. In this manner, the ecosystems come into being agroecosystems. Therefore, in order to describe, understand or intervene on them, it is necessary to observe emerging biological properties and attributes related to social, economic, cultural and institutional aspects. At the same time, if these agroecosystems are to be analyzed in terms of sustainability, in addition to contemplating the different dimensions that integrate it, a systemic perspective must be taken into account in the conceptual and operational constructions that allow sustainability indicators to be obtained. In this sense, the present work reviews and classifies the different forms exposed in the bibliography to obtain indicators and shows the scarcity of proposals that operate with a systemic perspective in order to resolve the tension between production and conservation which swings around the idea of sustainability. Taking all this into account, a methodological proposal alternative is presented to obtaining indicators of aroecosystems sustainability, which operates conceptually and empirically from a multidimensional and systemic perspective by contrasting the state of the agroecosystem, in each of its dimensions, with the demands established by the sustainability of these dimensions. Finally methodological considerations about its use are made and advantages and limitations of its application are highlighted.

Keywords: Methodology; Interaction; Approaches

INTRODUCCIÓN

Los agroecosistemas son ecosistemas modificados por los seres humanos con el fin de producir alimentos, fibras y, más recientemente, combustibles, entre otros servicios ambientales. Poseen una estructura dada por sus componentes biofísicos y socioeconómicos, y de la interacción de los mismos surgen propiedades emergentes como la resiliencia, la diversidad y la autonomía, entre otras.

Entre las características principales de los agroecosistemas, Odum (1983) manifiesta que: a- requieren fuentes auxiliares de energía (humana, animal y combustible) para aumentar la productividad de organismos específicos; b- la diversidad puede ser muy reducida en comparación con la de otros ecosistemas; c- los animales y plantas que dominan son seleccionados mediante el interés humano y no por selección natural y d- los controles del sistema son en su mayoría externos y no internos. En forma complementaria, se concibe que los componentes, las propiedades y el propio funcionamiento de los agroecosistemas encuentran grandes relaciones con los actores sociales y, en particular, con los tipos sociales agrarios (agricultores capitalizados, agricultores familiares, agricultores part time, etc.) encargados de conducirlo. De este modo, los agroecosistemas son socioecosistemas (32, 39) que surgen y se modifican en función de las relaciones sociales y de la relación sociedad-naturaleza. En este sentido, son los agentes sociales, condicionados por su trayectoria histórica y por un determinado contexto socioeconómico y político, los que le dan las características finales y particulares a los agroecosistemas.

Los agroecosistemas pueden pensarse en forma reducida, observando al cultivo y lo que afecta al mismo (plagas, enfermedades, malezas o nutrientes) (11, 12, 24, 25) o como un sistema complejo donde interactúa el ecosistema propiamente dicho, el tecnosistema (tecnología aplicada) y el sociosistema (actores sociales involucrados, propósitos y contexto socio económico, cultural, político) (32). Dentro de esta última forma de pensamiento, el análisis de cada sistema por separado puede constituir un primer paso, pero para comprender la dinámica de estos en forma integral y global, resulta necesario indagar sobre las relaciones entre los mismos. Esta visión global e interdisciplinaria, que pone en interjuego los procesos que suceden a nivel de cultivo, a nivel de agroecosistema y a nivel de territorio, preferentemente bajo una óptica diacrónica (conjunto de atributos observados en más de un tiempo), permite conocer tanto los condicionantes como los determinantes que actúan sobre el agroecosistema y permite sacar a superficie ciertas problemáticas no visualizadas. Así, proceder de este modo otorga una clara y completa conceptualización y comprensión de los agroecosistemas y con ello la posibilidad de lograr un óptimo diagnóstico que permita realizar una intervención técnica y social acertada.

La evaluación de los agroecosistemas ha sido un tema de interés para diferentes actores, quienes han aplicado mayoritariamente herramientas provenientes de la disciplina económica. Pero, desde la emergencia del concepto de sustentabilidad se ha buscado obtener indicadores incorporando herramientas de la economía ambiental y, en menor medida, de la economía ecológica (20, 40).

La sustentabilidad es temática de estudio de diversas instituciones a nivel mundial, nacional y local, y se han logrado valiosos aportes teóricos (7, 9, 10, 13, 23, 27, 31, 33), pero estas publicaciones se destacan por sus enunciados o por la enumeración de cualidades que debería tener un agroecosistema para lograr ser sustentable, y no así por su forma de medición (3, 4, 21, 41). En esta línea, se puede afirmar que los intentos por medir o proponer metodologías para evaluar la sustentabilidad de los agroecosistemas están en desarrollo, observándose que las propuestas para la construcción de indicadores han sido predominantemente fragmentadas (operan por dimensión de análisis) o integrales (adición de dimensiones) pero no sistémicas, limitando por ello la capacidad explicativa de la implícita tensión entre el logro de objetivos productivos y de objetivos de conservación que acompañan los procesos de sustentabilidad en los cuales están insertos los agroecosistemas.

Por ello, en el presente escrito se propone: 1- debatir y clasificar las propuestas para obtener indicadores de sustentabilidad y 2- proponer una metodología multidimensional y sistémica para obtener indicadores de sustentabilidad útiles en la evaluación de agroecosistemas. El enfoque multidimensional asume que un proceso productivo está conformado por un conjunto necesario e imprescindible de dimensiones que deben ser consideradas en su realización. El enfoque sistémico toma conceptos de la teoría de sistemas y los aplica a los procesos productivos postulando que cualquier práctica realizada sobre este repercutirá en mayor o menor medida en cada una de las partes que conforman ese proceso productivo.

En este sentido, se presenta, en primera instancia, una revisión y una clasificación de las formas de obtener indicadores de sustentabilidad que expone la bibliografía sobre el tema; en segunda instancia, se desarrolla una propuesta metodológica alternativa para obtener indicadores desde un enfoque multidimensional y sistémico, y, en tercera instancia, se vierten sugerencias metodológicas sobre su uso. Finalmente, se destacan las principales ventajas y limitaciones de la metodología propuesta.

Formas de obtener indicadores de sustentabilidad. Análisis bibliográfico

Se entiende por obtención, al proceso por el cual se puede construir un indicador o en caso de que este ya exista, se seleccione bajo criterios establecidos.

El espíritu general del informe Nuestro Futuro Común que elaboró la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo (49), o Comisión Brundtland, contempla la necesidad de pensar los procesos sociales y productivos a largo plazo sin tener que detener el crecimiento económico y sin agotar los recursos naturales. Para ello se propone trabajar en forma integral y sistémica las dimensiones que puede contener un determinado proceso como medio para equiparar los objetivos entre las dimensiones. Dicha declaración ha tenido múltiples usos y, en ocasiones, han sido contrapuestos. Tal es así que algunos autores postulan que dicho enunciado ha ido perdiendo fuerza con el tiempo debido a su sobreuso (31) y otros autores sostienen que la sustentabilidad no existe (33).

En el marco del desarrollo conceptual de la sustentabilidad se desprende la idea de agricultura sustentable. La misma centra su atención y crítica en la orientación y desarrollo de la agricultura convencional a nivel mundial para postular la idea fuerza de mantener o aumentar los niveles de producción agrícola, sin sobreexplotar los recursos naturales y sociales volcados al acto productivo. Es decir, una agricultura sustentable busca incorporar, de forma integrada e igualitaria, aspectos económicos, ambientales y sociales. En este sentido, Altieri (2011) la define del siguiente modo: “Es aquella agricultura que intenta proporcionar rendimientos sostenidos a largo plazo, mediante el uso de tecnología y prácticas de manejo que mejoren la eficiencia biológica del sistema. Además, busca una distribución justa y equitativa de los costos y beneficios asociados con la producción agrícola; se preocupa por el rescate crítico de las prácticas de manejo utilizadas por diferentes etnias y culturas, y busca reducir las desigualdades actuales en el acceso a recursos productivos; intenta así mismo desarrollar tecnologías y sistemas de manejo adaptados a la diversidad de condiciones ecológicas, sociales y económicas locales; finalmente la agricultura sustentable trata de ser rentable económicamente, sin dejarse llevar por una lógica económica de corto plazo”.

Desde la promulgación del concepto de sustentabilidad se estableció la necesidad de obtener una medición de la misma que ayudara a hacer más tangible el concepto. Producto de esto se han desarrollado diversas formas de obtener indicadores de sustentabilidad que expresen de modo simple la condición de sustentabilidad de esos sistemas productivos. Padua (1979) manifiesta que "la identificación y selección apropiada de indicadores simples o el desarrollo de indicadores complejos requiere de mucho cuidado y experiencia, además una aguda intuición y también de sólidos conocimientos sobre el tema a investigar, pero sobre todo, mucha apertura a recibir sugerencias".

La bibliografía consultada sobre indicadores de sustentabilidad (14, 26, 41b, 43a, 44b, 45c, 46, 47) menciona que lo determinante y que cualifica cualquier forma de medición de la sustentabilidad es el proceso de obtención de los indicadores. Proceso que, llevado con rigurosidad, permitirá obtener los argumentos y fundamentos de los indicadores, así como la validez y solidez de los mismos, además de la capacidad heurística de los resultados.

En sintonía con Massera et al. (1999), Sarandón (2003b) y Gallopín (2006), se puede afirmar que no hay indicadores de uso universal ni con una legitimidad global, y que no existe una sola forma de obtener indicadores de sustentabilidad. En este sentido, la bibliografía analizada (4, 8, 14, 38, 41, 43a, 44b) muestra varias alternativas para la obtención de indicadores que, en términos generales, contienen cuatro grandes partes: a- estructura conceptual sobre cómo obtener los indicadores (definiciones y conptualizaciones); b- criterios para la selección de indicadores (ej. confiabilidad, validez, simpleza, etc.); c- fundamentación y conceptualización de los indicadores y d- operacionalización de los mismos (mecanismos matemáticos). Las alternativas para obtener indicadores pueden ser clasificadas según la estructura conceptual implementada en al menos tres grupos, que representan distintos niveles de complejidad conceptual y empírica: a- selección arbitraria de indicadores por especialistas o actores involucrados; b- indicadores desprendidos de una definición u objetivo y c- indicadores obtenidos con un enfoque sistémico. A su vez, esta última alternativa contiene dos formas: una desprende los indicadores desde los atributos o propiedades emergentes de los agroecosistemas y la otra, los desprende desde las interacciones entre las dimensiones de análisis.

Selección arbitraria de indicadores por especialistas o actores involucrados

Esta alternativa de obtener indicadores se visualiza en los primeros trabajos (CIAT, 1998; MIDEPLAN, 1998; UNDSD, 2001; IISD, 2002 y Spangenberg et al., 2002; citados en 20) que han practicado la operacionalización del concepto de sustentabilidad. Como el nombre de este grupo indica, consiste en que especialistas, o actores involucrados en la problemática a abordar, realizan una selección de indicadores que muestren el estado, las tendencias o las transformaciones en términos de sustentabilidad de los objetos de estudio. Para ello, estos actores utilizan mayores o menores criterios de pertinencia que, en algunos casos, no son totalmente explícitos. Asimismo, se observa en muchos de estos trabajos (14, 17, 18) que predominan indicadores de aspectos ambientales y económicos sobre los de las dimensiones sociales, culturales e institucionales. Además, algunos indicadores presentan argumentos y fundamentos poco desarrollados, o carecen de un análisis sobre la validez del mismo (se observa que son pocos los trabajos que han sometido su selección de indicadores a otros especialistas y/o actores involucrados en la problemática, como forma de dar validación a los mismos). De este modo, los indicadores propuestos aparecen como una libre elección que no garantiza la ausencia de intereses en esa selección (confiabilidad), su relevancia ni su ajuste a las condiciones socioeconómicas y ambientales de los objetos de estudio; como sí lo harían los indicadores que resultasen de un proceso ordenado, riguroso y consistente teóricamente de selección de variables que respondan a la problemática de la sustentabilidad.

Indicadores desprendidos de una definición u objetivo

En esta alternativa se incluye a aquellos trabajos que operacionalizan el concepto de sustentabilidad a partir de una definición de la misma (FESLM, 1994; Stocke et al., 1994; PICABUE, 1995; MARPS, 1997; Lewandoski et al. 1999 y CIFOR, 1999 citados en 19, 41b); y, según su exigencia y criterio, desprenden los indicadores por dimensión de análisis y/o propósitos contemplados en dicha definición.

También, y sin hacer uso del concepto de sustentabilidad, dentro de esta orientación existen formas de obtención de indicadores que se proponen objetivos o definiciones que reflejan los deseos, las aspiraciones o las expectativas (objetivos) que deben satisfacer los agroecosistemas y desde estos desprenden los indicadores (1, 2, 15, 41, 42). Se considera que este proceso es un esfuerzo por superar la primera alternativa. Es decir, con el objeto de lograr una mayor claridad, coherencia y objetividad, los autores que trabajan desde esta perspectiva explicitan una definición u objetivo (marco teórico) y se plantean desde ella una secuencia de pasos coherentes y necesarios entre sí, conducente a obtener indicadores de cuya medición se alcancen valores consistentes.

No obstante, estas propuestas metodológicas no logran resolver la arbitrariedad en la selección de indicadores y, sobre todo, omiten que entre las dimensiones de análisis hay relaciones tanto determinantes como condicionantes de la sustentabilidad que se pretende medir, como, por ejemplo, que el logro de una productividad alta y sostenida en el tiempo puede condicionar la conservación de materia orgánica y de los nutrientes del suelo.

Indicadores obtenidos con un enfoque sistémico

Los métodos que abordan la obtención de indicadores de sustentabilidad desde una mirada sistémica asumen que lo sucedido en una dimensión de análisis puede afectar a otras dimensiones y se centran en las interacciones entre las partes que conforman esos agroecosistemas. Como ya se mencionó, dentro de esta alternativa de obtención pueden distinguirse al menos dos formas: una de ellas desprende los indicadores desde atributos de los agroecosistemas y la otra desde la interacción entre las dimensiones de análisis contempladas. La primera de ellas trabaja con el postulado implícito de que, si el propósito de realizar una evaluación es lograr una contribución para mantener o mejorar el sistema, los puntos de observación tendrán que ver con aspectos, propiedades o atributos funcionales del sistema. Massera (1999) propone los siguientes atributos: productividad, equidad, estabilidad, resiliencia, confiabilidad, adaptabilidad y autodependencia), cuyos mejores o peores comportamientos permitirá una mejor comprensión sobre la continuidad en el tiempo del sistema (4, PER, 1993; SEAN, 1997; Evaluación de satisfactores,1999; Manejo de la resiliencia, 2002 y AMESH, 2005 citados en 20). De este modo, estos trabajos siguen avanzando en la construcción de una secuencia de pasos coherentes y necesarios entre sí, conducente a obtener indicadores, pero en este caso se desprenderán desde atributos sistémicos y reflejarán el desempeño del sistema.

No obstante, resulta interesante mencionar que la predeterminación de ciertos atributos puede limitar u ocultar a otros atributos, y con ello, a indicadores que pueden resultar de interés. Por su parte, la segunda forma contiene a la anterior pero centra sus esfuerzos en la obtención de indicadores que reflejen las interacciones entre los diferentes aspectos o dimensiones que conforman un agroecosistema. Es decir, en los trabajos se desprenden los indicadores desde las interacciones determinantes y condicionantes que hacen a la sustentabilidad del sistema (16, 30, 50).

Bajo cualquiera de las dos formas se aportan criterios que avanzan en la objetividad para la selección de indicadores y en la fundamentación y argumentación de los mismos. Asimismo aportan a la homogeneidad metodológica y también al poder comparativo.

En este punto resulta oportuno expresar que las alternativas mencionadas para derivar indicadores son diferentes a los protocolos para establecer la sustentabilidad, como también a los marcos de evaluación de agroecosistemas. Los primeros consisten en un conjunto de indicadores ya seleccionados que permiten testear el estado o tendencia de la sustentabilidad de un agroecosistema (Agroecoindex©) (6, 38, 51). Los segundos son propuestas metodológicas flexibles que permiten guiar a un actor social determinado en el proceso de evaluación (ej. MESMIS) (34, 41b). Dichos marcos contienen diferentes etapas o pasos que son aplicables en disímiles situaciones y sistemas de manejo, y permiten lograr una comprensión de la estructura y de la dinámica de los agroecosistemas (46). De este modo, los marcos de evaluación contienen alguna de las formas mencionadas sobre cómo obtener indicadores de sustentabilidad.

Dentro de las alternativas mencionadas, las que obtienen indicadores mediante un enfoque sistémico han tomado las críticas a las anteriores y aportan en el sentido de lograr mayor robustez conceptual y práctica. A su vez, se observa que la alternativa que trabaja contemplando las interacciones de las dimensiones que contiene la sustentabilidad es la que menor desarrollo ha tenido y presenta un desigual grado de conceptualización y rigurosidad. En este sentido, el presente artículo aporta una propuesta metodológica para la obtención de indicadores de sustentabilidad desde un enfoque multidimensional y sistémico, mediante la contraposición del estado del agroecosistema, en cada una de sus dimensiones, con las exigencias que la sustentabilidad de dichas dimensiones establece.

METODOLOGÍA

Propuesta metodológica multidimensional y sistémica para la obtención de indicadores de sustentabilidad

La propuesta que se desarrolla a continuación ha sido construida contemplando los aportes de Kaplan y Norton (2008), Durán et al. (2009) y Wehbe et al. (2015) y se ha trabajado en la cualificación del proceso de obtención de indicadores desde la interacción entre las dimensiones de análisis y en el ajuste de la misma a los agroecosistemas.

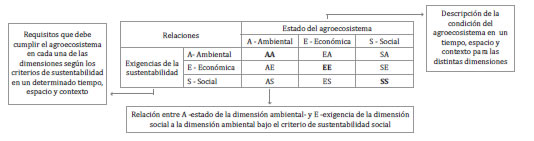

La metodología consiste en construir un tablero de contraste (figura 1) donde se confronta el estado del agroecosistema en cada una de sus dimensiones (columnas) con las exigencias que la sustentabilidad de dichas dimensiones establece (filas).

Figura 1. Estructura del tablero de contraste (estado/exigencia) entre dimensiones de análisis para la obtención de indicadores de sustentabilidad de agroecosistemas.

Figure 1. Structure of the contrast panel (state/requirement) between dimensions of analysis to obtain sustainability indicators of agroecosystems.

La sustentabilidad ambiental está vinculada con los procesos biofísicos y con la continuidad de la productividad y funcionamiento biológico de los agroecosistemas. El propósito de la misma, y por ende el criterio directriz en la dimensión Ambiental, será la obtención de una producción constante o en ascenso a través del tiempo, bajo la condición de mantener la cantidad y calidad de recursos naturales (suelo, agua y biodiversidad) volcados al acto productivo (47).

La sustentabilidad económica está vinculada con la apropiación, combinación e interacción de los factores de producción. Su propósito, y por ende el criterio directriz en la dimensión Económica, será obtener a lo largo del tiempo un ingreso que permita a los actores sociales involucrados en el agroecosistema, mantenerse o escalar en el campo económico del que participan, así como eficientizar económicamente el proceso productivo y promover la distribución equitativa de los factores de producción del agroecosistema y de los beneficios de su puesta en funcionamiento (47). Este conjunto de propósitos que contribuye, a su vez, a garantizar el traspaso de los factores de producción de generación en generación.

La sustentabilidad social está vinculada con las relaciones sociales y con el mantenimiento del capital social. Su propósito, y por ende el criterio directriz en la dimensión Social, será desarrollar un modo de producción que a través del tiempo otorgue beneficios constantes o en aumento para reproducir en forma ampliada el capital social puesto en funcionamiento bajo condiciones dignas de trabajo, además de contemplar el criterio de equidad en la búsqueda de prosperidad y oportunidades sociales. Adicionalmente, una parte de la sustentabilidad social estará indefectiblemente relacionada con los aspectos institucionales, ya que estos aportan capacidad de adaptación (habilidad de gestionar tareas y procesos en forma rápida y confiable), menor vulnerabilidad y mayor resiliencia (45).

Desde dichos criterios se deberán seleccionar los componentes, construir los indicadores y elegir las variables a considerar en el tablero para el agroecosistema donde se aplique.

Operativamente, se organizan las dimensiones de análisis: ambiental, económica y social, tanto en columnas como en filas del mencionado tablero (se toman estas tres dimensiones por ser las mayormente consideradas en las diversas definiciones consultadas (2, 4, 9, 13)). De este modo, en cada columna se considerará la descripción de la condición ("estado") que reviste el agroecosistema según la dimensión abordada para un determinado tiempo, espacio y contexto. Por su parte, en cada fila se establecerán los requisitos que debe cumplir el agroecosistema en cada una de las dimensiones según los criterios de sustentabilidad en un determinado tiempo, espacio y contexto.

En la figura 1 (page 387) se muestra que se ha asignado a cada dimensión una letra (A. Ambiental; E. Económica, S. Social) y se identifica la relación entre el estado y la exigencia de dos dimensiones mediante la combinación de ambas letras. Así el cuadrante AS, representa la relación entre A -estado de la dimensión ambiental- y E -exigencia de la dimensión social a la dimensión ambiental bajo el criterio de sustentabilidad social.

El hecho de conceptualizar el estado y la exigencia en clave de relación, otorga la posibilidad de describir aquellos aspectos elementales de cada una de las dimensiones de un agroecosistema (estado) y la respuesta de esos aspectos a las exigencias de las mismas dimensiones en términos de sustentabilidad, explicitando así, el abordaje sistémico de la propuesta metodológica.

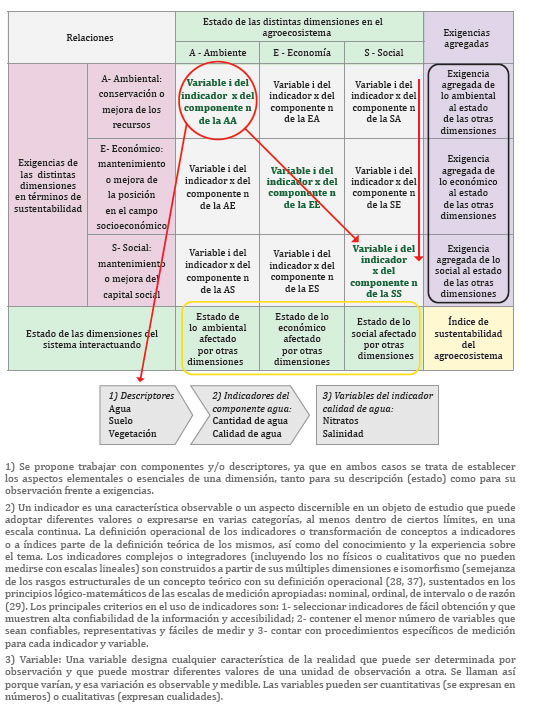

En la figura 2 (page 390) se muestra en el tablero de contraste que cada relación se materializa mediante componentes y/o descriptores, luego como indicadores para cada componente/descriptor considerado y por último como variable/s que integra/n los indicadores, según sea el caso (Variable/s "i" del indicador "x" del componente "n" de la relación EA).

Figura 2. Tablero de contraste para el análisis multidimensional y sistémico de la sustentabilidad.

Figure 2. Contrast board for multidimensional and systemic analysis of sustainability.

A modo de ejemplo de lo relatado, una posibilidad es que los componentes del cuadrante AA (estado de la dimensión ambiental y exigencia de dicha dimensión en clave de sustentabilidad) sean: suelo, agua, aire y vegetación como categorías descriptivas; o biomasa, productividad primaria neta, resiliencia y resistencia como descriptores de los atributos o propiedades emergentes de los agroecosistemas, ya que dichas categorías o atributos se vinculan con el criterio directriz de la dimensión ambiental de obtener una producción constante o en ascenso a través del tiempo, bajo la condición de mantener la cantidad y calidad de recursos naturales (suelo, agua y biodiversidad) volcados al acto productivo. Luego como indicadores del componente agua: se podría tomar calidad y cantidad de agua y como variables del indicador calidad de agua: salinidad y nitratos.

Los componentes y/o descriptores se eligen respondiendo primero a la pregunta ¿qué componentes o descriptores describen el estado de la dimensión X en el agroecosistema? (ej. agua, suelo, vegetación para la dimensión ambiental). Luego ¿qué componentes o descriptores describen la exigencia en términos de sustentabilidad de la dimensión X en el agroecosistema? (ej. agua, suelo, vegetación y aire para la dimensión ambiental). Producto de la respuesta a estas preguntas surge un conjunto de componentes o descriptores que aportan a la descripción del estado y de la exigencia. Lo óptimo sería que los componentes elegidos representen en forma simultánea la descripción del estado y la exigencia propuesta.

Tanto la construcción o selección de componentes como de indicadores y de variables de un cuadrante se realiza contrastando estado (columna) y exigencia (fila), según los criterios de sustentabilidad general y particular de la interacción elegida. El procedimiento sugerido es tomar en primera instancia las relaciones entre estado y exigencia para la misma dimensión, completando así la diagonal del tablero respecto de componentes y/o descriptores (indicado en la figura 2, pág 390 con una flecha de borde rojo). Luego trabajar por columna, es decir las relaciones entre el estado de una dimensión según las exigencias de las otras dimensiones (indicado en la figura 2 con una flecha de borde rojo). Este procedimiento permite: a- ordenar el proceso desde relaciones de mayor condicionamiento o estructurantes (diagonal) hacia relaciones de menor condicionamiento; b- eliminar componentes y/o descriptores repetidos o que observen aspectos similares (permite detectar sobrevaloraciones no intencionadas de un aspecto) y c- reubicar componentes en una posición del tablero donde otorguen mayor poder heurístico.

El mismo procedimiento descripto para los componentes o descriptores se realiza para los indicadores y luego para las variables, logrando las mismas ventajas descriptas para los componentes. Posteriormente se sugiere aplicar un análisis jerárquico de las variables e indicadores y finalmente aplicar un análisis de validación de los mismos. Un análisis jerárquico consiste en establecer qué indicadores y qué variables tienen mayor poder heurístico, cuáles tienen una característica determinante o condicionante y cuáles contemplan a otros indicadores y variables.

Este análisis permitirá a posteriori seleccionar indicadores de fácil obtención y que muestren alta confiabilidad de la información. Vale destacar que estos últimos criterios dependerán del nivel de precisión a que se quiera llegar, de la disponibilidad económica y de los recursos humanos que se posean. La validación es un procedimiento por el cual un indicador puede resultar válido o no válido. Existen diversas formas de lograr la validación de un indicador, una de ellas es someterlo al análisis de paneles de expertos (12) y otra es el procedimiento detallado por Bockstallera y Girardin (2003). Dicho procedimiento consiste en realizar una validación del diseño (fundamentación científica), una validación de fiabilidad (solidez en su uso) y una validación del uso final (útil como herramienta de decisión).

En la figura 2 (pág. 390) se puede observar que cada columna (estado de una dimensión) puede responder a una función específica cuya resultante (cuadrantes de la última fila, indicado con un óvalo de contorno amarillo) refleja el estado de cada dimensión afectado por las exigencias de ella y del resto de las dimensiones. En forma análoga, cada fila (exigencia de una dimensión) puede responder a una función específica, cuya resultante (cuadrantes de la última columna, indicado con un óvalo de contorno negro) refleja la exigencia agregada de una dimensión hacia el resto de los estados del agroecosistema.

Finalmente, el conjunto de relaciones con sus correspondientes componentes, indicadores y variables permite obtener un índice de sustentabilidad de agroecosistemas (indicado con letras verdes). Dicho índice consiste en una función agregada, ponderada o no, de los indicadores observados. La ponderación es un procedimiento matemático para asignar mayor valor un aspecto que a otro, amplificando las diferencias entre estos. Es una herramienta que el usuario de esta propuesta deberá evaluar en función de las características del caso en que se esté trabajando.

Resulta oportuno mencionar que en general los índices agregados brindan escasa información sobre cómo van cambiando los valores de los indicadores que integran el índice (ej. puede suceder que el valor del índice se mantenga a través del tiempo, pero que los indicadores que lo forman cambien y que alguno de ellos, de condición determinante, pueda estar quedando fuera del rango deseado y ser motivo de insustentabilidad).

No obstante, dicha situación puede ser atendida mediante la observación de cada uno de los componentes de las interacciones entre dimensiones, donde se podrán identificar los valores que comprometen algún aspecto de la sustentabilidad y que requieren de intervención. Otro elemento que mitiga dicha falencia de los índices, consiste en una construcción sistémica de los indicadores, ya que el mismo proceso de construcción de los indicadores contempla las tensiones entre las dimensiones.

En forma complementaria a lo que se viene relatando, se debe abordar la temática del indicador, que además de las características citadas y por la bibliografía (14, 35, 41b, 44b, 45c, 48), debe estar ajustado a las condiciones y características del agroecosistema a evaluar, ser sensible a los cambios y responder a las preguntas que orientan el trabajo.

Consideraciones metodológicas complementarias

Trayecto de variables a relaciones entre estado y exigencia

A partir de la determinación de la unidad de observación y la de análisis, se debe proceder a la obtención de datos mediante el relevamiento de las variables en estas unidades de observación o mediante las fuentes secundarias de datos.

La información obtenida se puede organizar en una tabla de datos: unidades de observación por características, siendo estas las variables integrantes de los indicadores en los componentes de cada dimensión de la sustentabilidad. Luego, calculando el promedio de las variables se obtiene el valor del indicador. Del mismo modo, se calculan los componentes y el valor de cada una de las relaciones.

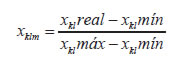

Homogeneización / estandarización

La estandarización es un procedimiento necesario para homogeneizar información de diversa índole y consiste en la construcción de una escala arbitraria que permita relacionar el valor real -observado para cada variable o indicador existente en cada dimensión- con valores adimensionales (6). De este modo se garantiza una correcta y comparable expresión de la sensibilidad de cada variable.

Comúnmente las variables tienen una relación conceptual directa o indirecta (41) con el proceso que se está observando, pero aparecen otros casos donde la relación puede ser de tipo umbral, de saturación u óptima. En ejemplo de respuesta umbral se presenta en el caso del indicador, existencias ganaderas, en el sentido de que una mayor cantidad de existencias ganaderas les otorga a los campesinos la posibilidad de cubrir las necesidades de autoabastecimiento y les deja margen para la comercialización como forma de lograr un ingreso monetario (47). No obstante dicha lógica de comportamiento es válida hasta un valor umbral, donde por encima del mismo la potencialidad productiva puede verse afectada a causa de una disminución en la vegetación que abastece de alimento a los animales involucrados.

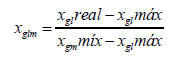

Debido a esto, se debe estudiar el comportamiento de cada variable y establecer un procedimiento matemático de homogeneización acorde. Así, en caso de que la variable/indicador tenga una relación conceptual directa y lineal, es decir, a mayor valor mejor desempeño, se implementa la siguiente fórmula:

donde:

X kl = real es el valor observado para la variable l del indicador k, en el relevamiento

X kl mín = valor mínimo de referencia (regional, nacional, de cita bibliográfica) u observado (el menor de los valores medidos para el caso en estudio) para la variable l del indicador k

X kl máx = valor máximo de referencia u observado para la variable l del indicador k (los valores de referencia mínimo y máximo se determinan para cada variable de cada componente).

Así X klm toma una valor adimensional que varía entre 0 y 1 y es el valor homogéneo de la variable l en el indicador k observada en la unidad de observación m del agroecosistema analizado.

Ejemplo: el indicador Riqueza Productiva (indicador económico) observa el número total de actividades productivas que se realizan en el agroecosistema analizado. Se conceptualiza que una mayor cantidad de actividades productivas desarrolladas en el predio aportan una mayor y diversa cantidad de productos que pueden ser destinados al autoabastecimiento de la unidad productiva y también a la comercialización u otra forma de intercambio para obtener otros bienes no producidos en el predio. Se interpreta que una mayor riqueza productiva puede otorgar mayor estabilidad de productos destinados al autoabastecimiento y al intercambio, hasta un óptimo que estará en relación con la disponibilidad de mano de obra familiar para ejercer esas actividades productivas y las necesidades de autoabastecimiento relativas.

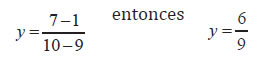

Para el cálculo del valor estandarizado se considera como valor mínimo una actividad (ya que si fuese cero, no sería una unidad productiva, pueden presentarse casos donde el valor mínimo de una determinado indicador sea “cero”. Por ello, según sea el indicador el valor X gm mín puede ser 0, 1 u otro valor) y como máximo, el mayor valor observado (ya que este valor permite relativizar con los valores reales de la zona y ubica por debajo de un valor umbral). Así la unidad de análisis que obtuvo el mayor valor fue la unidad “x” con un valor real de 10 y la unidad de análisis “y” fue de 7. Aplicando la fórmula el valor estandarizado de la unidad de análisis “y” es 0,67.

Cálculo del valor estándar para la unidad de análisis:

por ello “y” es igual a 0,67.

En caso de que la variable/indicador tenga una relación conceptual indirecta y lineal, es decir a mayor valor, peor desempeño, se implementa la siguiente fórmula con las mismas consideraciones que en el caso anterior:

Cálculo del estado agregado y de la exigencia agregada por dimensión de sustentabilidad

El cálculo del promedio de los valores de las relaciones presentes por columna del tablero de contraste, permite obtener el estado de una dimensión afectado por las exigencias de esa misma dimensión y de las restantes (cuadrantes de la última fila). Con idéntico procedimiento pero actuando por filas del tablero de contraste, se puede obtener la exigencia de cada dimensión sobre el estado de la misma dimensión y de las restantes (cuadrantes de la última columna). En ambos casos y debido a que se trabaja con valores homogéneos/estandarizados, se alcanzaran valores entre 0 y 1.

Obtención del índice de sustentabilidad del agroecosistema e interpretación del mismo

El índice de sustentabilidad surge del promedio de los valores de todos los indicadores obtenidos mediante el tablero de contraste y variará entre 0 y 1. Este índice otorga una estimación de la situación del agroecosistema, cuya precisión dependerá de la calidad de los indicadores y de la información recabada, así como de los parámetros contextuales.

Es importante marcar que este índice es implícitamente comparativo y solo describe un comportamiento que deberá ser sometido a una interpretación y que requerirá de la mayor cautela posible para no establecer relaciones directas entre, por ejemplo, manejo convencional y nivel de escolarización; ni establecer conclusiones no situadas en el tiempo, el espacio y el contexto socioeconómico en el que se encuentre el o los agroecosistemas en estudio. Además, se sugiere que la interpretación del índice de sustentabilidad sea acompañado de un análisis e interpretación de los indicadores que muestran un comportamiento destacado, además de una correcta vinculación con el marco teórico tomado.

Caso de estudio: el proceso de construcción de indicadores de sustentabilidad para la Reserva Provicial Bosques Telteca

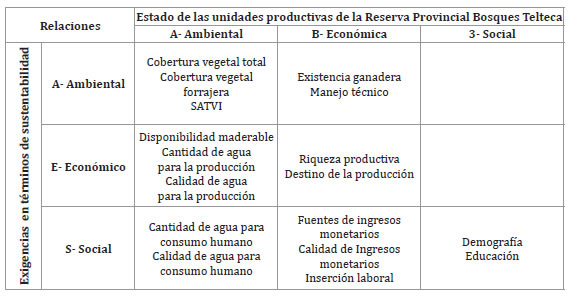

Un equipo interdisciplinario de investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo y del CONICET (CCT-Mendoza) se propuso construir indicadores que ayudaran a describir la situación de sustentabilidad de las unidades productivas que se ubican en la Reserva Provincial Bosques Teltelca y sus alrededores en el Departamento de Lavalle, Mendoza. Dicho equipo contaba con años de trabajo científico en el mencionado territorio y la posibilidad de realizar algunas observaciones de campo complementarias para alcanzar el objetivo mencionado. Para organizar la discusión entre investigadores de distintas disciplinas y que la misma fuese conducente a lograr indicadores consensuados que reflejaran las descripciones de las condiciones sociales, económicas y ambientales y que a su vez contemplaran la idea sustentabilidad, es decir, lograr una mirada a la posibilidad de que estas unidades productivas y sus recursos asociados se mantuviesen en el tiempo, se optó por implementar el tablero de contraste desarrollado en este artículo. El resultado parcial de este trabajo se presenta en la tabla 1 (pág. 395).

Tabla 1. Resultado parcial de los indicadores de sustentabilidad seleccionados o construidos para las unidades productivas de la Reserva Provincial Bosques Telteca.

Table 1. Partial result of selected or built sustainability indicators for the productive units of the Provincial Reserve of Bosques Telteca.

Para la obtención de los indicadores presentados en la tabla 1 (pág. 395) los investigadores involucrados debatieron en primera instancia sobre cuáles eran los componentes o descriptores necesarios de contemplar en cada una de las dimensiones, luego, para cada componente, cuáles eran los indicadores que mejor reflejaban el estado de las unidades productivas y que a la vez permitieran representar las exigencias de sustentabilidad. Sobre esos indicadores se realizó un proceso de selección jerárquica y de validez obteniendo una lista de indicadores posibles de observar. Sobre la base de ese listado de indicadores, y por la dimensión territorial del trabajo, se eligieron observar los indicadores listados en la tabla 1 (pág. 395).

Cabe destacar que se presenta un listado parcial, producto de la disponibilidad de datos y de la posibilidad de medirlos, fueron efectivamente observados.

Como oportunamente se mencionó, la selección y/o construcción de indicadores mediante el tablero de contraste permite abordar la tensión entre propósitos de conservación y de producción de forma multidisciplinaria y sistémica, logrando indicadores con mayor ajuste para medir lo que se desea observar y con una completa conceptualización y argumentación que luego dará herramientas para explicar los resultados obtenidos.

Dado que no es objetivo de este artículo presentar indicadores para las unidades productivas de la Reserva Provincial Bosque Telteca, se menciona y desarrolla uno de ellos para ejemplificar el producto del trabajo con el tablero de contraste.

Indicador Existencias ganaderas: Se refiere a la cantidad de caprinos, vacunos, ovinos y equinos presentes en la unidad doméstica de producción como expresión de potencialidad de producción pecuaria en un ambiente dado. Esta categoría representa el número de animales presentes en cada UDP en valores de equivalente vaca. Para su cálculo se dividió por seis las existencias caprinas y ovinas y a ello se les sumaron las existencias vacunas y equinas, para ser expresada como unidades de equivalente vaca. Se conceptualiza que la producción pecuaria es la actividad que estructura al resto de las actividades realizadas en el predio y otorga bienes pasibles de ser usados tanto para el autoabastecimiento como para el intercambio. Se interpreta que esta categoría contribuye a la sustentabilidad en el sentido de que una mayor cantidad de existencias ganaderas les otorga la posibilidad de cubrir las necesidades de autoabastecimiento y les deja margen para la comercialización como forma de lograr un ingreso monetario. No obstante, dicha lógica de comportamiento es válida hasta un valor umbral, donde por encima del mismo la potencialidad productiva puede verse afectada a causa de una disminución en la vegetación que abastecen a los animales involucrados.

Para el establecimiento del valor umbral, se establecieron 24 intervalos de 15 Equivalentes Vaca (EV) y se ubicaron dentro de cada uno de ellos las observaciones realizadas. De este modo se pudo obtener el intervalo de mayor frecuencia y bajo el criterio de que dicho intervalo representa la mejor aproximación al valor de existencias ganaderas con mejor ajuste a la zona a lo largo del tiempo. Se resolvió asignar un valor de 0,9 (en una escala entre cero y uno) y establecer a los intervalos ubicado por debajo y por arriba, valores proporcionales hasta llegar a cero.

CONCLUSIONES

Aspectos relevantes del tablero de contraste

El tablero de contraste para la obtención de indicadores de sustentabilidad que en este artículo se ha desarrollado presenta las siguientes características relevantes.

El tablero permite obtener indicadores de forma ordenada y coherente en el plano teórico y operativo. Además, propone el sometimiento de los mismos a un análisis jerárquico y de validación para evitar que los indicadores sean interdependientes o que se observen dos o más veces la misma variable o indicador para aspectos diferentes sin ser advertidos ni pensados, si corresponde o no, su reiteración.

Un aspecto importante es que este tablero puede, o no, otorgar nuevos indicadores de sustentabilidad. Pero, y a diferencia de otras propuestas metodológicas, el procedimiento de esta metodología permite avanzar en argumentos, fundamentos, capacidad heurística, solidez y validez en cada uno de los indicadores construidos o elegidos y también en el índice de sustentabilidad. Siendo este conjunto de aspectos, elementos de cualificación de cualquier medición e interpretación y, en particular, aquellas relacionadas con los procesos de sustentabilidad, como lo expresan Garibaldi et al. (2007) y Tonolli (2018).

La propuesta contempla una mirada integral y multidimensional de la sustentabilidad pero la complementa con un enfoque sistémico tanto en la conceptualización (aborda las relaciones conceptuales entre las dimensiones) como en su parte operativa (el desempeño de una y otra variable se auto-condicionan en el mismo tablero), que permite contrastar el estado de un agroecosistema dado con las exigencias que las dimensiones de la sustentabilidad establece para comprender la dinámica entre estas relaciones. Además, permite complementar el análisis integral y multidimensional con uno de tipo particular, ya que posibilita el análisis de los valores agregados de estado o exigencias por dimensión (este tipo de análisis se enmarca en la concepción de sustentabilidad fuerte (38), ya que identifica los capitales puestos en producción y permite observar si hay complementación o reemplazo entre ellos) y también de cada uno de los indicadores que conforma el índice. Estas características otorgan mayores argumentos para comprender la dinámica del o los agroecosistemas observados y los problemas emergentes.

Por último, otra bondad es que esta propuesta puede ser implementada, con los recaudos correspondientes, como herramienta metodológica de investigación científica o para la elaboración de diagnósticos en procesos de intervención técnica. Asimismo puede ser acoplada a cualquiera de los marcos de evaluación de agroecosistemas presentes en la bibliografía, ya que este dista de ser excluyente de ellos y resulta virtuoso indagar en situaciones de complementación.

En contraposición a las bondades citadas, se puede mencionar, como principal limitante, que los usuarios de esta propuesta requieren de un nivel de formación educativa que les otorgue el conocimiento teórico necesario para conceptualizar las dimensiones de análisis y las interacciones presentes entre ellas. Asimismo, les debe permitir resolver los procesamientos matemáticos necesarios.

Por ello, se espera que esta herramienta sea mayoritariamente apropiada para técnicos, profesionales o investigadores y en menor medida, para otros actores sociales.

Otra limitante se puede presentar cuando no se disponga de tiempo suficiente para trabajar en el tránsito desde la parte conceptual hasta la parte empírica, debido a que esta propuesta requiere de procesos de incorporación de conocimiento, de reflexión y de confrontación permanente entre lo que se va proponiendo a nivel de componentes, indicadores y variables, y lo que en definitiva va quedando, lo cual alarga el proceso de construcción, selección, medición y procesamiento de indicadores. Cabe aclarar que las limitantes mencionadas dependerán del nivel de precisión al que se quiera llegar, de la disponibilidad económica para realizar la evaluación y de los recursos humanos que se posean.

A modo de cierre

Desde la declaración del informe Bruntland, resulta imprescindible partir de un conjunto de principios básicos sobre el comportamiento de los sistemas que incorpore aspectos ambientales, sociales y económicos. Por ello, es imperativo adoptar una perspectiva interdisciplinaria e impulsar una mayor participación por parte de los diferentes sectores involucrados en el manejo de los agroecosistemas, que coloquen sobre la balanza las necesidades de corto plazo contra los beneficios y perspectivas de largo alcance. En este sentido, resulta necesario disponer de una conceptualización y comprensión integral y global de los agroecosistemas que permita producir conocimientos y diagnósticos para alcanzar una intervención técnica y social acertada.

En el presente trabajo se ha pasado revista a diversas propuestas de construcción de indicadores y se pudo distinguir tres formas de derivar indicadores de sustentabilidad según la estructura conceptual con que se trabajan las metodologías, pero no se descartan otras posibles formas de hacerlo, ni otras posibles formas de clasificación de los aportes en la temática presente. Asimismo se ha demostrado que las propuestas para la construcción de indicadores consultadas han sido predominantemente fragmentadas (por dimensión de análisis o por tipo de indicadores) o integrales (adición de dimensiones) pero no sistémicas y que esto limita intrínsecamente la capacidad explicativa de la tensión entre el logro de objetivos productivos y de objetivos de conservación, que están implícitos en los procesos de sustentabilidad en los que están insertos los agroecosistemas.

La propuesta metodológica desarrollada en este artículo aporta en dicho sentido y también al debate sobre la sustentabilidad, propone elementos sustantivos y prácticos para alcanzar acciones concretas. En este sentido, el tablero de contraste desarrollado en este trabajo se propone como una herramienta multidimensional, sistémica e interdisciplinaria, que pone en interjuego las dimensiones y los procesos que suceden a nivel de agroecosistema, para construir indicadores de sustentabilidad. La implementación de este tablero contribuye que los indicadores seleccionados o construidos tengan una sólida fundamentación y argumentación, condiciones necesarias para conocer con mayor certeza los condicionantes y los determinantes que actúan sobre un agroecosistema, así como para caracterizar u observar el comportamiento de sus aspectos claves y sacar a superficie ciertas problemáticas no visualizadas o proponer soluciones plausibles y ajustadas a la escala.

1. Abbona, E.; Sarandón, S.; Marasas, M. 2006. El uso de indicadores en la evaluación de sistemas agrícolas con un enfoque agroecológico: el caso de los viñateros de Berisso, Argentina. Rev. Brasilera de Agroecología. 1(1): 1423-1426. [ Links ]

2. Aguirre, S.; Chiappe, M. 2009. Evaluación de la sustentabilidad en predios hortícolas salteños. Agrociencia 40:12-25. [ Links ]

3. Altieri, M.; Nicholls, C.; Funes-Monzote, F.; Vázquez, L. 2011. Hacia una metodología para la identificación, diagnóstico y sistematización de sistemas agrícolas resilientes a eventos climáticos extremos. Medellín. Ed REDAGRES. 21 p. [ Links ]

4. Astier, M.; Masera, O.; Galván-Miyoshi, Y. 2008. Evaluación de sustentabilidad. Un enfoque dinámico y multidimensional. Valencia. SEAE. 201 p. [ Links ]

5. Bockstallera, C.; Girardinb, P. 2003. How to validate environmental indicators. Agricultural Systems 76: 639-653. [ Links ]

6. Bodegas Argentinas. 2013. Protocolo de autoevaluación de sustentabilidad vitivinícola. Disponible en http://www.bodegasdeargentina.org/comisiones/ (fecha de consulta: 15/09/2017). [ Links ]

7. Cáceres, D. 2005. Tecnología, sustentabilidad y trayectorias productivas. En Benencia, R; Flood, C. (Eds.). Trayectorias y contextos, organizaciones rurales en la Argentina de los noventa. Buenos Aires. La Colmena. 81-96. [ Links ]

8. Cáceres, D. 2008. La sustentabilidad de los sistemas campesinos analizada desde dos enfoques: estados vs. procesos. Interciencia 33(8): 578-585. [ Links ]

9. Clark, W.; Dickson, N. 2003. Sustainability science: the emerging research program. PNAS. 100(14): 8059-8061. [ Links ]

10. Constanza, R.; Daly, H. 1992. Natural capital and sustainable. Consevaration Biology. 6:37-46. [ Links ]

11. Conway, G. R. 1987. The properties of agroecosystems. Agricultural Systems. 24: 95 -117. [ Links ]

12. Cumming, G. S.; Cumming, D. H.; Redman, C. L. 2006. Scale mismatches in social-ecological systems: causes, consequences, and solutions. Ecology and Society. 11(1): 14. [ Links ]

13. Daly H. 1990. Operational principies for sustainable development. Ecological Economics. 2(1): 1-6. [ Links ]

14. De Camino, S.; Muller, S. 1996. Esquema para la definición de indicadores. Agroecología y Desarrollo. 10: 8-16. [ Links ]

15. Dellepiane, A. V.; Sarandón, S. 2008. Evaluación de la sustentabilidad en fincas orgánicas, en la zona hortícola de La Plata, Argentina. Revista Brasileira de Agroecologia. 3(3): 67-78. [ Links ]

16. Durán, R.; Scoponi, L.; Fuertes, M. S.; Cordisco, M.; Gandini, L.; Caro, L.; Boyer, G.; Pitsch, C.; Pesce, G. 2009. Responsabilidad Social: Matriz de indicadores sustentables que refleja el impacto de la forestación en tierras marginales del Partido de Bahía Blanca, Argentina Contad. Adm. 227: 29-47. [ Links ]

17. Espinosa García, J. A.; Wiggins, S.; González Orozco, A.; Aguilar Barrada, U. 2004. Sustentabilidad económica a nivel empresa: aplicación a unidades familiares de producción de leche en México. Téc Perú Méx. 42(1): 55-70. [ Links ]

18. Flores, C. C.; Sarandón, S.; Vicente, L. 2007. Evaluación de la sustentabilidad en sistemas hortícolas familiares del partido de La Plata, Argentina, a través del uso de indicadores. Revista Brasileira de Agroecología. 2(1): 181-184. [ Links ]

19. Galván-Miyoshi, Y.; Masera, O.; López Ridaura, S. 2008. Las evaluaciones de sustentabilidad. En Astier, M.; Masera, O.; Galván-Miyoshi, Y. (Eds.). Evaluación de sustentabilidad. Un enfoque dinámico y multidimensional Valencia. España. SEAE. 41-57. [ Links ]

20. Gallopín, G. 2003. Sostenibilidad y desarrollo sostenible: Un enfoque sistémico. Serie Medioambiente y Desarrollo 64. Santiago de Chile. CEPAL. 44 p. [ Links ]

21. Gallopín, G. 2006. Los indicadores de desarrollo sostenible: aspectos conceptuales y metodológicos. Memorias. Seminario de expertos sobre indicadores de sostenibilidad en la formulación y seguimiento de políticas. ECLAC. Santiago de Chile. [ Links ]

22. Garibaldi, L.; Gemmill-Herren. B.; D’Annolfo, R.; Graeub, B.; Cunningham, S.; Breeze, T. 2007. Farming approaches for greater biodiversity, livelihoods, and food security. Trends in ecology & evolution. 32(1): 68-80. http://dx.doi.org/10.1016/j.tree.2016.10.001

23. Goodland, R.; Pimentel, D. 2000. Environmental sustainability and integrity in the agriculture sector. In: Ecological Integrity, Integrating Environment, Consevation and Health. Island Press. EEUU. [ Links ]

24. Guevara, J. C.; Estevez, O. R. 2018. Sustainable use of rangelands of the Mendoza plain (Argentina). Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza. Argentina. 50(1): 295-307. [ Links ]

25. Guida-Johnson, B.; Abraham, E. M.; Cony, M. A. 2017. Salinización del suelo en tierras secas irrigadas: perspectivas de restauración en Cuyo, Argentina. Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza. Argentina. 49(1): 205-215. [ Links ]

26. Gutiérrez Cedillo, J. G. 2006. Evaluación de la sustentabilidad en agroecosistemas. Espacio y desarrollo. 18: 33-43. [ Links ]

27. Hansen, J.; Jones, J. 1996. A system framework for characterizing form sustainability. Agricultural sistems. 51: 185-201. [ Links ]

28. Hernández-Sampieri, R.; Fernández-Collado, C.; Baptista Lucio, P. 2006. 4ª Ed. Metodología de la investigación. DF - México. McGraw-Hill. 839 p. [ Links ]

29. Infante, S.; Zarate, G. 1990. 2ª ed. Métodos Estadísticos. Un enfoque interdisciplinario. México: Editorial Trillas. [ Links ]

30. Kaplan, R.; Norton, D. 2008. Mastering the management system. Harvard Business Review. January: 57-62. [ Links ]

31. Kates, R.; Clark, W.; Corell, R.; Hall, J.; Jaeger, C.; Lowe, I.; McCarthy, J.; Schellnhuber, H.; Bolin, B.; Dickson, N.; Faucheux, S.; Gallopín, G.; Grübler, A.; Huntley, B.; Jäger, J.; Jodha, N.; Kasperson, R.; Mabogunje, A.; Matson, P.; Mooney, H.; Moore, B.; O’Riordan, T.; Svedin, U. 2001. Sustainability science. Science. 292: 641-642.

32. León Sicard, T. 2014. Agroecología: la ciencia de los agroecosistemas - la perspectiva ambiental. Bogotá. Editorial Kimpres Ltda. 263 p. [ Links ]

33. Lewandowski, I.; Härdtlein, M.; Kaltschimitt, D. 1999. Crop Science. 39: 184-193. [ Links ]

34. Massera, O.; Astier, M.; López-Ridaura, S. 1999. Sustentabilidad y manejo de recursos naturales. El marco de evaluación MESMIS. DF, México. Mundi prensa-GIRA-UNAM. 99 p. [ Links ]

35. Nahed, T. J. 2008. Aspectos metodológicos en la evaluación de la sostenibilidad de sistemas agrosilvopastoriles. Avances en Investigación Agropecuaria. 12(3): 3-20. [ Links ]

36. Odum, E. 1983. Basic Ecology. Philadelphia. Saunders College. [ Links ]

37. Padua, J. 1979. Técnicas de Investigación aplicadas a las Ciencias Sociales. México. Fondo de Cultura Económica. [ Links ]

38. Pérez, M. A. 2010. Sistema Agroecológico rápido de evaluación de calidad de suelo y salud de cultivos. Bogotá. Corporación Ambiental Empresaria. 91 p. [ Links ]

39. Salas-Zapata, W. A.; Ríos-Osorio, L. A.; Álvarez del Castillo, J. 2012. Marco conceptual para entender la sustentabilidad de los sistemas socioecológicos. Ecología Austral. 22:74-79. [ Links ]

40. Sarandón, S. 2003a. Sustentabilidad ecológica vs rentabilidad económica. El análisis económico de la sustentabilidad. En Saradón, S. (Ed.). Agroecología: el camino hacia la agricultura sustentable. Buenos Aires. Ediciones Americanas. 55-70. [ Links ]

41. Sarandón, S. 2003b. El desarrollo y uso de indicadores para evaluar la sustentabilidad de los agroecosistemas. En Saradón, S. (Ed.) Agroecología: el camino hacia la agricultura sustentable. Buenos Aires. Ediciones Americanas. 164-180. [ Links ]

42. Sarandón, S.; Zuluaga, M.; Cieza, R.; Gómez, C.; Janjetic, L.; Negrete, E. 2006. Evaluación de la sustentabilidad de sistemas agrícolas de fincas en Misiones, Argentina, mediante el uso de indicadores. Agroecología. 1: 19-28. [ Links ]

43. Tolón Becerra, A.; Lastra Bravo, X.; Rámirez Roman, M. D. 2007a. Sistema de indicadores de sostenibilidad. Pasado, presente y futuro. I Seminario de Cooperación y Desarrollo en Espacios Rurales Iberoamericanos. Sostenibilidad e Indicadores. Almería. España. [ Links ]

44. Tolón Becerra, A.; Lastra Bravo, X.; Rámirez Roman, M. D. 2007b. Bases para la construcción de un sistema de indicadores de sostenibilidad. I Seminario de Cooperación y Desarrollo en Espacios Rurales Iberoamericanos. Sostenibilidad e Indicadores. Almería. España. [ Links ]

45. Tolón Becerra, A.; Lastra Bravo, X.; Rámirez Roman, M. D. 2007c. Reflexiones sobre diversos aspectos relacionados con los sistemas de indicadores de sostenibilidad. I Seminario de Cooperación y Desarrollo en Espacios Rurales Iberoamericanos. Sostenibilidad e Indicadores. Almería. España. [ Links ]

46. Tonolli, A. 2018. Fortalezas y debilidades en las propuestas metodológicas latinoamericanas para la evaluación de sustentabilidad en agroecosistemas. Livestock research and development rural. Vol. 30(7). [ Links ]

47. Tonolli, A; Passera, C. 2017. Análisis de la sustentabilidad predial de sistemas campesinos en el NE. de Mendoza. Revista de Educación Media (REM) vol. 6. [ Links ]

48. Toro, P.; García, A.; Gómez-Castro, A. G.; Perea, J.; Acero, R.; Rodríguez-Estévez, V. 2010. Evaluación de la sustentabilidad en agroecosistemas. Archivos de zootecnia. 59(R): 45-58. [ Links ]

49. WCED. 1987. Our Common Future. World Commission on Environment and Development. Oxford, UK: Oxford University Press. [ Links ]

50. Wehbe, M. B.; Seiler, R A.; Vianco, A M.; Mendoza, M A.; Baronio, A M.: Tonolli, A. J. 2015. Assessing sustainability of local production systems: A proposal based on socioecological resilience and collaboration. Brief for GSDR. [ Links ]

51. Viglizzo, E.; Frank, F.; Bernardos, J.; Buschiazzo, D.; Cabo, S. 2006. A rapid method for assessing the environmental performance of commercial farms in the Pampas of Argentina. Environmental Monitoring and Assessment. 117(1-3): 109-134. [ Links ]

AGRADECIMIENTOS

Al Dr. Pablo Villagra y al Dr. Carlos Passera por sus lecturas atentas y dispuestas.