Introducción

Este escrito retoma narraciones de personas, en su mayoría mujeres, que trabajan en comedores/merenderos comunitarios existentes en contextos de socio-segregación en la ciudad de Córdoba (Argentina), durante la pandemia de COVID-19, entre 2020 y 2021. Estas narraciones permiten entrever las tácticas implementadas por las referentes de comedores comunitarios para asegurar la alimentación en estos espacios, las dificultades y oportunidades, así como la presencia (y ausencia) del Estado y el mercado. En el marco de las restricciones a la circulación1, el uso de las redes sociales y de la telefonía celular es enfatizado por las referentes comunitarias, para resolver las prestaciones alimentarias. Las tácticas que pusieron en acto estas mujeres tienen como rasgo y dinámica compartida la mediación tecnológica: celulares e Internet fueron “la herramienta de trabajo”. El aporte central del trabajo pretende mostrar que -en situación de pandemia y a contrapelo del discurso publicitario- la posibilidad de acceso y uso de las redes sociales no solo ya estaba desigualmente distribuida por clases sociales, sino que, sobre este tema, las mujeres de las clases subalternas disputan en acto con las construcciones ideológicas dominantes sobre esta noción de igualdad asociada a la mediatización tecnológica. Las prácticas de comensalidad en sectores socio-segregados, en contextos de mediatización/mercantilización de la experiencia, muestran la existencia previa de otras formas de estar juntos y de significar la igualdad (que tiene las marcas de distintas vivencias de clase).

La estrategia expositiva y argumentativa que desarrollamos para la expresión de las reflexiones es la siguiente: en primer lugar, presentamos una síntesis de datos sociodemográficos con respecto a variables vinculadas a pobreza y alimentación en la ciudad cordobesa, producto de la encuesta realizada en el marco de un Proyecto de Unidad Ejecutora de CONICET (PUE)2, junto con otra información estadística generada por organismos oficiales, ONGs y otros colectivos de investigación. Luego, y en el marco de la misma indagación, analizamos, desde un abordaje cualitativo, algunos de los múltiples ámbitos en los que la pandemia ha atravesado la vida cotidiana en los espacios socio-segregados, en vistas a identificar: 1- la mediatización/mercantilización del acceso a los alimentos durante la pandemia en una Córdoba que iguala o imparte justicia social a partir del Wi-Fi, la bancarización vía tarjetas magnéticas y la economía circular; 2- algunas redefiniciones del espacio/tiempo doméstico y el quehacer colectivo durante el Aislamiento Social y Preventivo Obligatorio (ASPO) y Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO)3 ante el crecimiento de las demandas y los obstáculos para atenderlas, como también su impacto en los cuerpos que cuidan y que son cuidados. Finalmente, retomamos la tensión asociada a los significados de igualdad/justicia en función de la investigación realizada. Para ello, nos centramos en encargadas de comedores/merenderos de la ciudad de Córdoba, tanto por el valor de su mirada sobre el problema social y alimentario de las familias que asisten estos espacios, como para comprender la impronta que ha tenido el confinamiento en el trabajo colectivo y en sus propias vidas.

Lo primero a enfatizar es la necesaria perspectiva diacrónica en la investigación, para desde allí sostener que en la ciudad cordobesa y a casi cuarenta años del retorno de la democracia, los comedores/merenderos son numerosos y ya estaban en los barrios pobres antes de la pandemia de COVID-19. Durante este tiempo de excepcionalidad, las mujeres a su cargo se encontraron, por un lado, con una demanda por lo menos triplicada y, por otro lado, a partir de las restricciones a la circulación por las medidas de ASPO y DISPO decididas por el gobierno nacional, con obstáculos/imposibilidades en el acceso, traslado y elaboración de por lo menos una comida diaria.

En el próximo apartado, presentamos la estrategia metodológica de la investigación PUE en la que se inscribe este trabajo; luego, exponemos y relacionamos información de carácter cuantitativo, como primer momento en el acercamiento a las prácticas de comensalidad en los contextos de socio-segregación abordados.

Estrategia metodológica. Aproximación cuanti/cualitativa

El proyecto PUE antes mencionado propuso un abordaje metodológico mixto. Para el trabajo de campo de aporte cuantitativo se diseñó y aplicó una encuesta sobre calidad de vida en la ciudad de Córdoba, que contempló a población socio-segregada (SS) y no socio-segregada (NSS). El objetivo fue realizar un diagnóstico sobre las siguientes dimensiones: condiciones de la vivienda y hábitat de los hogares; aspectos sociodemográficos, educativos y de salud de cada uno de sus miembros; condiciones laborales y percepción de violencia de género del respondente de la encuesta; alimentación y tramas familiares. Dado que la etapa final del diseño del instrumento y la realización del trabajo de campo estuvo atravesada por la pandemia de COVID-19, se introdujeron preguntas para conocer las percepciones y cambios en la población y en los hogares.

La encuesta se aplicó durante el mes de abril de 2021 y relevó datos de una muestra conformada por 680 hogares ubicados en la ciudad de Córdoba y por 2.323 personas. El diseño muestral consistió en un muestreo de áreas, polietápico. La fuente de información utilizada correspondió a los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2010 a nivel de radio censal.

La estratificación de la ciudad de Córdoba se realizó a partir de medidas de estadística espacial, que permitieron identificar y localizar las denominadas “zonas de segregación” en el espacio geográfico de la ciudad de Córdoba (Pereyra et al, 2023). Al considerar la socio-segregación como un concepto multidimensional, en la investigación marco se tomó como criterio la segregación residencial desde una perspectiva demográfica. En este sentido, se la define como “el grado de proximidad espacial o de aglomeración territorial de las familias pertenecientes a un mismo grupo social, sea que éste se defina en términos étnicos, etarios, de preferencias religiosas o socioeconómicas” (Sabatini, Cáceres y Cerda, 2001: 27). La diferenciación de los grupos sociales hacia el interior de la ciudad, como así también de los radios censales en función de las características de los primeros, se realizó acorde a la variable: máximo nivel educativo alcanzado por el jefe (o jefa) de hogar4, operacionalizada a partir de los años promedio de educación (Molinatti, 2013).

Tabla 1 Características de los comedores/merenderos y tipo de entrevista en profundidad realizada. Proyecto PUE, etapa cualitativa. Ciudad de Córdoba, 2021-2022

| Barrio | Tipo de entrevista | Forma de financiamiento del comedor/merendero | Año de inicio de actividades | Cantidad de personas que asisten |

|---|---|---|---|---|

| 1-Cooperativa Familias Unidas / zona sudeste | Entrevista grupal | Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. | 2006 | 500 |

| 2- El Cerrito / Argüello Norte | Entrevista grupal | Ministerio de Desarrollo Social y Municipalidad de la ciudad de Córdoba (Tarjeta Activa). Autogestión, a través de ingresos de panadería. | 2018 | 250 |

| 3-Las Violetas | Entrevista grupal | Donaciones de personas particulares. Aportes de tarjeta Activa de Municipalidad Córdoba. | 2015 | 150 |

| 4-Ampliación Nuestro Hogar III | Entrevista individual | Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a través de la organización Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Municipalidad de Córdoba (Tarjeta Activa). Autogestión, a través de panadería. | 2018 | 200 |

| 5-Villa El Libertador | Entrevista grupal | Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Córdoba. Aporte de otras organizaciones. | 2001 | 50 |

| 6-Residencial San Roque | Entrevista grupal | Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Donaciones de otras organizaciones. | 2001 | 120 |

| 7- Cabildo Anexo | Entrevista grupal | Donaciones de personas particulares. Autogestión, venta de comidas. | 2016 | 200 |

| 8-Marqués Anexo | Entrevista grupal | Municipalidad de Córdoba (Tarjeta Activa). Donaciones de otras organizaciones y particulares. | 2018 | 150 |

| 10- Villa Angelelli II | Entrevista individual | Municipalidad de Córdoba (Tarjeta Activa). Donaciones particulares. | 2014 | 200 |

| 11-Cooperativa Nueva Esperanza | Entrevista grupal | Encuentro de Organizaciones. | 2015 | 260 |

En lo que respecta a las instancias de trabajo cualitativo, la situación de pandemia supuso una dificultad. En este escrito, se retoman diez entrevistas grupales, bajo consentimiento de los y las informantes, realizadas a responsables de comedores y merenderos. En un solo caso el entrevistado fue varón. El corpus responde a la desgrabación textual de lo hablado por las entrevistadoras y las entrevistadas, durante la microsituación de interacción social que implica el desarrollo de esta técnica. Se respetaron los resguardos éticos según la Ley Nacional de Protección de Datos Personales Nº 25326.

Desarrollo

a. Presentación y lectura sobre datos estadísticos. Los efectos desiguales de la pandemia

Los resultados obtenidos en la fase cuantitativa del proyecto exponen los efectos asimétricos que produjo la pandemia de COVID-19 en los sectores SS de la población. Es decir, afectó a todos los grupos sociales, pero particularmente a los más pobres y excluidos. Si bien las nuevas tecnologías constituyeron un elemento que ayudó a mediar en diversas problemáticas sociales -como el teletrabajo o las clases virtuales- el poder “conectar” fue una posibilidad desigualmente existente en condiciones de socio-segregación.

La Encuesta Nacional de Tecnologías de la Información, la Comunicación y las Desigualdades Educativas y Laborales desarrollada para el análisis de las desigualdades digitales promovidas por la COVID-19 (Muñiz Terra, 2021) dio cuenta de que solo el 54,5% de los hogares poseen PC e Internet. Si se le suman los hogares que solo tienen Internet, un 63,4% de los hogares tienen conectividad. Estos valores expresan un atraso tecnológico para la digitalización de las actividades cotidianas que implicó la pandemia. Además, hay una alta correlación entre nivel socioeconómico (NSE), infraestructura (posesión de PC) y conectividad (Internet): el 81% del NSE alto, el 69% del NSE medio y el 40,3% del NSE bajo. En lo que respecta únicamente a Internet, de acuerdo con UNICEF (2022), 17% de los hogares argentinos no cuenta con Internet, pero el 60% de ellos pertenece al sector socioeconómico más bajo.

A pesar de la implementación de medidas para mitigar algunos efectos del ASPO -como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la Tarjeta Alimentar5 o el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP)-, el desempleo afectó al 13,1% de la población urbana del país en el segundo trimestre de 2020 (INDEC, 2020). Los documentos consultados en el marco del Informe Impacto de la pandemia en el trabajo y la pobreza: Los desafíos de la inclusión social post COVID-19 en la provincia de Córdoba señalan que las afectaciones han sido desproporcionadas, y se vieron críticamente desfavorecidas: migrantes, minorías étnicas y raciales, mayores de edad, personas con discapacidades, portadores de VIH. No obstante, sobre todo se vieron afectadas las mujeres y, junto a ellas, niños, niñas y adolescentes a su cargo (Barale, 2021).

En nuestro relevamiento, la pérdida del empleo afectó a un 17,5% de la población ocupada de la ciudad de Córdoba. Esta proporción fue mayor en mujeres (21%) que en varones (14%). Estos resultados coinciden con la bibliografía relacionada referida a la mayor vulneración de las mujeres en la pérdida del empleo, lo que se relaciona con el aumento del trabajo no remunerado como consecuencia del cierre de escuelas, el aislamiento social y el aumento de las personas enfermas (CEPAL, 2020; Weller, 2020).

La educación actuó como un activo que protege ante la pérdida de empleo. Solo el 7% de los trabajadores y las trabajadoras con nivel educativo superior completo perdieron su empleo, mientras que ascendió al 25% para aquellos y aquellas con secundario incompleto.

Adicionalmente, el territorio fue una variable que influyó en la pérdida de empleo: un 13% de las personas trabajadoras encuestadas pertenecientes a espacios NSS perdieron el empleo, frente a un 27% de los trabajadores y trabajadoras de espacios SS. El escenario poblacional puede actuar de diferentes maneras frente a la pérdida de trabajo. Las personas en los espacios SS tienen menos acceso material e institucional a bienes públicos -como la salud y la educación-, así como a fuentes de empleo. Por otra parte, el conocimiento sobre las ofertas laborales, de las expectativas en relación con los salarios y a qué tipos de trabajos se puede aspirar están moldeadas por las interacciones cotidianas con la red de relaciones sociales que ocurren principalmente dentro del territorio (Sánchez Peña, 2016).

A partir de otros estudios, la pérdida del empleo ha afectado los ingresos de los hogares, lo que influyó en el aumento de los niveles de pobreza en los países de la región de América Latina (CEPAL, 2021). En el caso de Argentina, los niveles de pobreza en la población urbana se encontraban en 35,5% previo a la pandemia (segundo semestre de 2019, según el INDEC (2021)), producto de la crisis del bienio 2018-2019. La crisis sanitaria produjo que los niveles de pobreza se incrementaran hasta llegar al 42% en el segundo semestre de 2020 (INDEC, 2021). En nuestra investigación, un 48% de las personas encuestadas declaró haber disminuido o perdido sus ingresos durante la pandemia. La reducción monetaria afectó más a los varones (53%) que a las mujeres (41,7%), quizá por una mayor protección del Estado a través de la Asignación Universal por Hijo (AUH).6 El nivel educativo, nuevamente, fue un activo clave en la reducción del riesgo de disminución o pérdida de ingresos: las personas con nivel educativo bajo (secundario incompleto) tuvieron cinco veces más chances de disminuirlos o perderlos frente a aquellas con nivel superior completo. Las personas que residían en espacios SS también tuvieron mayor riesgo en esa dirección (63% versus 42,4% en barrios NSS), seguramente relacionado con la pérdida del empleo y una menor accesibilidad a bienes, servicios y redes de apoyo social (Sánchez Peña, 2016).

La pérdida de trabajo y la disminución de los ingresos repercute en la seguridad alimentaria. En nuestro estudio, también observamos cambios en el consumo de los principales grupos de alimentos. Un 40% de los encuestados y las encuestadas indicó que redujo el consumo de alimentos en el hogar debido a cuestiones económicas. Se observó una disminución en el consumo de todos los grupos de alimentos, en particular carne y huevos (45% de los hogares), lácteos (29%), frutas (27%) y verduras (19%). En este caso, no se identificaron diferencias significativas según el espacio donde se ubica el hogar (SS/NSS), a excepción del grupo de carnes y huevos (bajó en el 55,8% de los hogares SS en comparación con el 40% de los hogares NSS). Sin embargo, nuestro trabajo indaga solamente si hubo aumento o reducción en el consumo de alimentos, no sobre las prácticas alimentarias habituales. Por ende, la “línea de base” desde las que se realizan las comparaciones puede ser muy diferente. Por otra parte, sí se observaron diferencias según el nivel educativo del jefe o jefa del hogar: en los hogares con jefe o jefa de hogar con nivel educativo bajo hubo 4 veces más riesgo de disminuir el consumo de frutas, 2,7 veces el consumo de verduras y 3,3 veces el consumo de lácteos, en comparación con los jefes y jefas de hogar con nivel educativo alto. No obstante, además, lo que permite describir esta asociación de variables con relación a los cambios en los consumos de alimentos -desde una perspectiva estadística- es que la seguridad alimentaria en hogares SS en situación de pandemia también se manifestó en modificaciones respecto de la asistencia en los comedores/merenderos: por una parte, las referentes de los comedores manifiestan que se duplicó y, en algunos casos, hasta se triplicó la demanda; por otro lado, también se modificó el público asistente. Los comedores/merenderos están destinados particularmente a niños y niñas, embarazadas, madres o personas mayores. Sin embargo, durante la pandemia, se observó la presencia de varones que perdieron sus trabajos/empleos. Podemos identificarlos, desde el momento interpretativo, vía entrevista a responsables de comedores, tal como exponemos en el próximo apartado.

b. Aproximación cualitativa a las narraciones de encargadas/os de comedores y merenderos

Las prácticas de comer y de comensalidad trascienden la esfera individual relacionada con el nutrir, y se constituyen fundamentalmente como actos sociales (Cabral, Huergo e Ibañez, 2012), generan lazos comunicativos, vínculos, alianzas afectivas (Maury Sintjago, 2010) y contribuyen a la construcción de identidad y a la constitución del patrimonio cultural de un grupo. En los sectores populares de Argentina, se establecen dinámicas de comensalidad colectiva, sostenidas a través de comedores y merenderos.

Al inicio del artículo indicamos que es necesaria una perspectiva diacrónica para sostener que los comedores y merenderos son numerosos y que ya estaban, algunos desde hace décadas, en los espacios barriales. Algunos ya se encontraban desde la década de 1990 (y también antes); otros, desde la crisis de 20017 y la posterior institucionalización de la mediación de algunas organizaciones sociales en el proceso de transferencia de ingresos, fundamentalmente con el gobierno nacional kirchnerista.8 En diciembre de 2019, a partir de dos listados realizados desde los proyectos de investigación titulados “Comer bien”, radicado en la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) (2020) y “Remapear las políticas contra el hambre”, también de esa Facultad (2022, aún en curso)9, se relevó que en la ciudad de Córdoba hay 270 merenderos y comedores. La mayoría están vinculados a organizaciones que responden al gobierno nacional (Movimiento Evita, Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa); otros, vinculados a lo que fue la Unión de Organizaciones de Base por los Derechos Sociales (UOBDS).

Por consiguiente, es larga la historia del comer fuera del escenario doméstico por parte de los miembros de las clases subalternas cordobesas. Lo mismo sucede con los sucesivos cambios de posición de las mujeres que, desde el lugar de niñas como asistentes a los comedores (barriales, escolares o ambos), hoy se posicionan como quienes quieren “devolver” lo que sienten que recibieron, mediante la creación y el sostenimiento de comedores o merenderos en los lugares que habitan (a veces, en su propia casa). “Íbamos de pañales juntas… Esta es más vieja, esta nos cambiaba los pañales a nosotras (risas)”, dice una entrevistada, para indicar el lazo que se construyó, desde niña asistente a los comedores hasta mujer adulta a cargo.

En este escenario y desde esta trayectoria, comer fuera de la casa implica estar obligado a comer afuera, después de treinta y nueve años de democracia en Argentina. No se trata de la práctica de otras clases sociales de “salir a comer” como excepción, vivenciada como disfrute. A partir de las entrevistas, las mujeres madres se trasladan al espacio/tiempo de la infancia, donde ellas ya comían fuera de su casa. Las generaciones que desayunaban/almorzaban/merendaban en la escuela durante los primeros años del Programa Asistencia Integral Córdoba (PAICor)10 anhelan el olor a comida que había en las escuelas, cuando se cocinaba allí. Las generaciones de las mujeres madres que hoy llevan a sus hijos e hijas a los comedores anhelan el olor a cocina que había antes de la entrega de viandas durante la pandemia.

Las escuelas, durante el confinamiento, que duró más de cien días, no huelen a cocina sino a encierro. No obstante, ya desde la década de 1990 habían dejado de contener esas prácticas de preparación de alimentos: primero, el gobierno provincial delegó en empresas de catering la prestación del servicio; luego, vinieron las viandas y la fundamentación de este cambio fue volver a instalar “lo bueno” del comer en casa, en familia. La pandemia hizo el resto, con el mandato #Quedateencasa.

Tal como expone Ileana Ibáñez,

los comedores en los inicios de este programa provincial [PAICor] se instalaron en las escuelas a partir del trabajo de cocineras y vecinas que realizaban las distintas comidas en el edificio escolar, allí se contaba con vajilla, ollas, equipamiento e ingredientes necesarios para servir el desayuno, almuerzo, merienda. En aquella época este programa respondía a las llamadas políticas de carácter universal, esto permitía que el comer fuera una práctica de encuentro y no un signo de diferencia, distancia con otros no-comensales del comedor. (...) A partir de los 90 con la profundización del modelo neoliberal esto cambió radicalmente con la implementación de los criterios de focalización y la concomitante tercerización del servicio alimentario a empresas privadas de catering. Esto significó que para asistir al comedor niños y niñas deben cumplir con ciertos atributos que los/as hacen merecedores/as de la condición de “beneficiario/a” (2021: 159-160).

Antes de la cita, hemos repetido la palabra anhelo, que tiene una curiosa etimología: anhelo, aliento y exhalar son palabras entrelazadas, ligadas. Si el aliento es el aire que expulsamos al respirar, podemos pensar -en clave materialista, cuyo soporte y sustrato es el cuerpo- que lo que anhelamos es aquello que ha pasado por nosotros y nosotras. Es aquello de lo que hemos tenido una experiencia y ha dejado alguna forma de huella o de marca. Los cuerpos acostumbrados a la comensalidad (co-compartir, mensalidad-mesa) en el escenario escolar donde se cocinaba anhelan esos olores que definían el estar en la escuela. Durante la pandemia de COVID-19, y con estas instituciones cerradas, el quehacer alimentario se desplazó y sobreenfatizó la responsabilidad de los comedores y merenderos en los barrios pobres. Las expresiones de los entrevistados y entrevistadas ante el aumento de la demanda es recurrente y clara:

B- Todo… agacharon... [baja el tono y el volumen de su voz] mucha gente tuvo que agachar la cabeza, que trabajaba en blanco y decir: tengo que buscar recursos para darles de comer a mis hijos porque no tengo, no encuentro... D- Era muy triste. B- Era muy triste la realidad de ver, no de decir ah, mirá esta vino… no, era triste ver la realidad. (Barrio Cabildo Anexo).

La referencia al cambio de la disposición corporal genera tristeza. Etimológicamente, la tristeza se vincula con la trilla, acción que tiene como producto lo trillado. Agachar la cabeza supone no mirar a los ojos. El rostro que mira de frente, en términos de la posición de trabajador o trabajadora, que puede resolver “por sí mismo” el proceso de reproducción cotidiana de su unidad doméstica, implica un tipo de presentación social de la persona como capaz de hacerse cargo de este proceso. Es una posición que se asocia con ciertas expresiones dominantes de la dignidad y del orgullo de resolver por propios medios el acceso a la alimentación, en un marco de tendencias hegemónicas darwinistas que se orientan a aumentar los niveles y tipos de actividades de autorresponsabilización de los sujetos, en la carrera por la sobrevivencia diaria. La pandemia los dobló y el encierro les hizo agachar la cabeza; doblado y con la cabeza baja, aparece como la insistente posición del cuerpo para acceder a un plato de comida de quien antes tenía empleo. Las entrevistadas subrayan como llamativo la presencia de varones en las filas, esperando para comer.

M- La prioridad la tiene el que viene a buscar. Porque si vos venís, es que realmente necesitas, porque si no no vas a pedir. Yo pienso eso. A nosotros nos ha pasado que han venido hasta hombres a pedir y para que un hombre venga a pedir es porque realmente necesita. Porque yo lo veo en mi casa, cuando yo tenía a mi hijo chico mi marido no iba a pedir fiado. ¿Quién iba a pedir fiado? Yo. Yo iba al almacenero y le decía, mire, ¿me puede dar fiado hasta que cobre mi marido y vengo y le pago? A lo mejor mi marido iba y pagaba conmigo, pero no iba a pedir fiado. Me mandaba de caradura a mí, porque yo creo que en todas las casas pasa lo mismo. No sé si sacan fiado, pero la mayoría que saca fiado siempre es la mujer la que va a pedir, nunca el hombre (Familias Unidas).

B- ¿Esto tiene cupo? ¿No tenés otro cupo? M- Gente que nunca había pedido ir al comedor, empezó a buscar comida. Porque había gente que tenía trabajo y que no trabajó más. Ni la empleada doméstica, ni la changa, ni nada. (Entrevistada mujer, barrio Familias Unidas).

Además de los varones y familias completas en las filas de los comedores donde antes solo asistían sus niños y niñas, otra novedad que trajo la pandemia fue la mediatización (WhatsApp, Facebook e Internet) y la bancarización (tarjeta magnética) de la asistencia alimentaria. Todo ello operó en la construcción ideológica del “estar juntos”/”no estar solas” en un contexto de encierro donde las demandas de alimentos se triplicaron y muchos alimentos se obtuvieron a través de donaciones, por el corrimiento de la presencia estatal. Para ser precisas: de las entrevistas surge que el hambre en pandemia se abordó desde los esfuerzos de los responsables de los comedores, de sus lazos preexistentes y de las donaciones de conocidos y anónimos a distancia vía redes sociales, en un marco que subrayó la mercantilización y la mediatización en las formas de “ayuda”.

b.1. La mediatización/mercantilización del acceso a los alimentos durante la pandemia

Sabemos que las formas de estar juntos y estar separados se construyen socialmente. Córdoba ya estaba en pedazos (Boito y Michelazzo, 2014) en términos de clase antes de la pandemia, producto de las transformaciones urbanas en el habitar, circular, trabajar y la conformación de los espacios/tiempos de ocio en la que convergieron acciones del gobierno y del mercado. Así como en la ciudad cordobesa se construyeron puentes, nudos viales y vías de circulación rápida para el desplazamiento de los miembros de ciertas clases sociales, también se levantaron muros que son los que recuerda alguna de las entrevistadas:

B- Sí, cambiaron porque los [sic] cercaron a todos como si fuéramos unos choros [ladrones], ya nos tienen presos los desgraciados esos. A- ¿Está cerrado? B- Está cerrado el barrio allá, está todo a partir de la esquina. A- Para allá está Manantiales.11 B- Claro, han puesto… un alambrado a la mitad de la calle, entonces para acá están los negros choros y para allá están los millonarios. (Entrevistada mujer, Cabildo Anexo).

Se trata de muros que el entorno digital trae la “fantasía” de derribar. Por nombrar solo un ejemplo, retomamos una publicidad de Facebook que, como huella mnémica, asociamos rápidamente con esta idea. Se llama “sillas”.12 El spot empieza con una silla suspendida en el aire (¿un símbolo de Facebook?) e ideológicamente se produce la asociación entre Facebook y las sillas. “Las sillas, los aviones, los puentes son cosas que la gente usa para juntarse”. Sin embargo, en la pandemia, las sillas estaban a distancia, los aviones y los puentes sin circulación o con circulación reducida. Para juntarse, estaban las redes.

En esa dirección, el 80% de la población argentina se encuentra conectada a Internet -los SS, en su mayoría, pagan datos móviles- a través de algún dispositivo. Este servicio es utilizado casi siete horas diarias tanto para recreación, socialización, trabajo, educación, información, publicidades (Suaya, 2022). Todo ello nos habla de su fuerte presencia en la vida cotidiana, lo que posibilita ir y venir de entornos físicos a digitales con mucha espontaneidad (Ramos, 2022).

En la publicidad referida, Facebook se propone como una gran nación:

una gran nación es algo que la gente construye para tener un lugar donde pertenecer… el universo es inmenso y oscuro, lo que hace que nos preguntemos si estamos solos. Así que la razón por la que construimos todas estas cosas, es para recordarnos que no lo estamos.

A Facebook y en pandemia, desde los comedores/merenderos se subieron imágenes de todos los momentos que hacen al proceso de obtención, preparación, distribución y consumo de los alimentos en pos de visibilizar el trabajo de cuidado y el destino de las “ayudas” recibidas. En el otro extremo socioeconómico, las corporaciones mundiales asociadas a la comunicación/cultura de la conectividad aumentaron exponencialmente sus fortunas.13

Pese a ello, por otra parte, nos parece necesario referir otro actor -en este caso, el gobierno de la provincia- en la construcción ideológica del escenario digital cordobés. El gobernador Juan Schiaretti14 modificó la estructura de la burocracia estatal e incorporó la Secretaría de Conectividad (2019). El spot que acompaña esta acción comienza con un paisaje de sierras e, impresa en letras blancas, la siguiente pregunta: “¿Qué es la igualdad?”.15

Una escuela entre las sierras. “¿Qué es la igualdad?” es una pregunta que se formula en una escuela. En el spot, la pregunta por la igualdad se hace en un escenario escolar, en una institución caracterizada como generadora de posibilidades, de condiciones de ascenso/movilidad social para las mayorías sociales. Facundo, un estudiante, le entrega su trabajo a la maestra y ella le pregunta “¿Qué es esto?”. “Es la igualdad, seño”. La maestra toma una foto con su celular y la envía al grupo de profesoras. Llegan los mensajes, que vemos con emoticones en WhatsApp. En otras escuelas, con otros grupos de estudiantes, se repite la misma respuesta. Se trata de un proceso, de una fuerza que ocurre en varios lados. Pero, ¿cuál es el símbolo de la igualdad? Wi-Fi. Es un símbolo que termina en una hoja dibujada por Facu, pegada en una estera, como una especie de escarapela. A este símbolo lo empiezan a reconocer los niños y sorprende a las clases sociales, a los saberes expertos y a sus padres. La maestra acaba por aprender y aceptar este significado de igualdad.

En el significado, que asocia igualdad, justicia con conectividad, convergen Estado y mercado.16 Sin embargo, como veremos a partir de las narraciones de los entrevistados y entrevistadas, si bien hay una valoración positiva con relación a las tecnologías para organizar la acción en contexto de pandemia, no se da la condensación de sentido antes indicada; igualdad y justicia portan otra materialidad pre, durante y postpandemia en condiciones de socio-segregación.

Para sumar a la economía del comedor, como antes describimos, es bastante común, desde los relatos de las entrevistadas, tener un perfil de Facebook que se utiliza actualmente y se utilizó durante la pandemia para obtener donaciones.

G- …Donantes a través de nuestra página, nosotros tenemos la página de “XX... de barrio Las Violetas”, donde ahí se hacen todas las transferencias… Eh, transmisión en vivo. O sea, la gente ve, como vos nos mandaste ropa nosotros ponemos y el niño está con la ropa, ven cuando toman la leche acá, cuando comen acá… E2- Todo donación, ¿no reciben nada de la Nación…? G- No. E1- Ni de movimientos sociales, nada. (Entrevistada mujer, barrio Las Violetas).

La centralidad del registro fotográfico y el hacer “vivos” emergen como un nuevo rol dentro del equipo de trabajo de las mujeres y también por parte de las familias asistentes, quienes posan ante la cámara del celular cuando retiran la vianda, y luego envían fotos donde están comiendo en sus casas lo recibido en el comedor. Los comedores “dan fe” de los destinos de sus donaciones, como también las familias “alimentan” la confianza para con las encargadas de estos espacios del destino esperado de las viandas, particularmente que la coman los niños y las niñas.

A- Entregamos, una pone el alcohol, la otra recibe los tupper, una va sirviendo, la otra toma foto, porque todo nosotros lo registramos. ¿Cómo vas a probar eso? Registramos. Otras hacen el vivo, cada una tiene su rol y todas somos indispensables… Y se tiene que hacer el vivo, el vivo ahí llamamos a las mamás [por WhatsApp] en cinco minutos que llamemos se está acá. E- ¿Cómo surgió esto de difundir por Facebook? A- Tenemos un amigo, en realidad es un amigo de la infancia de allá de Perú… A mi amigo le va bien en Japón y quiere ayudar… Entonces mi amiga le compartió la página [del comedor], por eso es bueno compartir, le compartió la página y al día siguiente estaba tirándole. Y mi amiga estaba haciendo el vivo, porque cada una hace vivos diferentes, cada una ponele el martes le toca a Gladys, el martes me toca a mí, y a Susana el jueves, y justo nuestra compañera estaba diciendo ¡Hola, cómo están! Estamos acá empezando a grabar, en ese momento me acuerdo que no había COVID porque estaba bastante gente venía a la fila, y cuando dicen “Saludos de Japón”, y yo dije ¡Qué! ¡Mi amigo! (...) Desde ahí el como que dijo chicas necesito un CBU para girarles mandarles algo. A- [otro día] … Cuando entramos nos habían robado la garrafa. Yo hice un vivo ¡enojada!, porque no puede ser que… mi amiga me dice “hace un vivo”, a la tarde nos estaban regalando la garrafa. Una amiga de Italia. A- Todos nos mandan acá [mostrándome el WhatsApp] la foto de los niños [comiendo]. (Entrevistadas mujeres, barrio Nueva Esperanza).

En estos trabajos comunitarios, como se observa, la tecnología de comunicación está en todo, pero encontrar la señal de Wi-Fi era -y es- problemático. El símbolo de la igualdad al que referimos en uno de los spot de este apartado tiene código (privado). No obstante como sea, es necesario estar conectados:

G- Yo digo, por el festejo del Día del Niño que largó el Estado, dieron Internet gratis. No sé cómo hicieron, pero abrieron Internet. Vos entrabas por YouTube al celular y podías verlo. Pero para todo el año con el Internet no pudieron hacer eso. Porque los actos políticos, para el día del niño del año pasado, no sé si la Nación, no sé cómo, dio Internet gratis. Abrieron… Entonces, ¿por qué no hicieron eso en el colegio? Toda mamá que no tuviera crédito, le das para que pudiera estudiar. Pero no fue así. No, muchos todavía están rindiendo. Chicos se quedaron directamente. (Barrio Las Violetas).

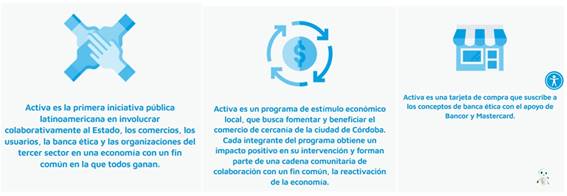

Otra alianza entre Estado y mercado que adquiere protagonismo durante el confinamiento es la Tarjeta Activa17 a la que refieren las encargadas y los encargados de comedores, por parte de la gestión del intendente de la ciudad, Martín Llaryora.18 Esta tarjeta municipal se nombra de diversas maneras por parte de las entrevistadas. Activa, Nativa (Nativa es otra tarjeta existente en el mercado, vinculada al Banco Nación Argentina, a la que acceden quienes tienen empleo en blanco). No obstante, antes de referir a las expresiones de las entrevistadas, adjuntamos la presentación en la página web institucional.

Lo que surge de las entrevistas es una fuerte crítica a la recurrente construcción ideológica que portan técnicos y políticos (que atraviesa tiempos y geografías y que retorna de manera compulsiva con relación a la experiencia de comer de las clases más pobres). Se trata de la creencia en una especie de círculo virtuoso de los consumos orientados a los comercios de cercanía. Pero no es esto lo que habitualmente sucede. Entre otras cuestiones, la tarjeta requiere la bancarización, que no existe en muchos comercios locales. Por esto, podemos hacer -en una primera interpretación- cierta identificación de o bien una sordera y ceguera de clase en el programa (que no ve ni escucha la dinámica cotidiana de la vida social en los territorios), o bien que el círculo virtuoso se orienta en otra dirección y sus beneficios tienen como destinatarios a Bancor y Mastercard, en lugar de las mesas de las unidades domésticas de las clases subalternas.

B- El tema de la burocracia, los papeles para rendir, porque... Es como que dice, nos piden facturas y para una factura nosotros tenemos que salir del barrio, ir como al centro... C- Yo voy al centro directamente. B- Claro, como que para ellas… Ellas viven muy, muy lejos del centro, entonces dice la verdad… C- Yo hago una sola compra una vez al mes. (Entrevistadas mujeres, barrio Marqués Anexo).

A- El 2020 fue durísimo, este año nos anotamos en la Municipalidad de Córdoba, que lo único que nos da en una Tarjeta Nativa, que ellos van al súper directamente, se compran $5.000 en alimentos. Y bueno, yo muchas veces digo, ¿qué querés que haga con $5.000? (Entrevistada mujer, barrio Las Violetas). Q4- A veces no tenés tickets, a veces la gente no te da factura. Tenés que andar consiguiendo otras facturas. ¿Y quién te ayuda con toda la economía del comedor? (Entrevistada mujer, barrio Familias Unidas).

Este espacio/tiempo de “realismo capitalista” (Fisher, 2017) como relación espontánea con el entorno social hace que las tarjetas sean como una llave mágica (pero que, a la vez, porta y concentra numerosos miedos). De acuerdo con Boito y Salguero Myers (2022), en nuestro país, desde hace años, también los más pobres han accedido a distintas tarjetas, en función de los planes de transferencia condicionada que los tienen como titulares, como manifestación de la mediatización creciente de la vida social. La “transparencia” de la transferencia mediante las tarjetas parece fuera de duda (otra creencia ideológica). Estas tarjetas anudan emociones y un no saber o temor en la experiencia de su uso: las personas titulares siempre hablan del miedo a que se “bloqueen” o dejen de funcionar, del miedo a dejar de ser beneficiarios, del miedo a no saber cómo resolver problemas que surjan con el uso de dispositivos como lectores o cajeros. Si Walter Benjamin (1996) dejó inconcluso el texto “El capitalismo como religión”, y en aquello que, apenas esbozada, indicaba la necesaria reflexión sobre los billetes y las imágenes, como expresión en imágenes de una especie un santoral laico, consideramos que las tarjetas de plástico se sumarían a lo que merece ser interrogado de nuestra experiencia transclasista contemporánea, en términos de materialización de creencias y prácticas con “sutilezas metafísicas” del realismo capitalista actual como religión. No obstante, en contexto de pandemia (sin las sillas en proximidad, como en la publicidad de Facebook), con la circulación restringida, con muros, vallas y control sanitario/policial en el escenario urbano, los miedos se potencian y también lo hace el malestar de los cuerpos sobreexigidos por el trabajo diario de la preparación de alimentos.

b.2. Algunas redefiniciones del espacio/tiempo doméstico y el quehacer colectivo durante el ASPO y DISPO. Cuerpos que “no dan más”

En base a lo antes referido, producto de la cronicidad de la asistencia estatal cordobesa sin estrategias superadoras, se ha despojado a las familias de la potencia de la acción para alimentarse autónomamente: decidir el qué, cuándo, con quiénes, dónde y las modalidades de su práctica de comensalidad. A ese escenario crítico se añadió la pandemia. Sin la tarea artesanal y autogestiva de las mujeres referentes comunitarias, la postal social del hambre sería mucho más alarmante (Boito y Salguero Myers, 2022).

Por eso, desde antes de esta excepcionalidad, los merenderos o comedores nunca fueron solo (y nada menos que) eso para los propios hijos y para los niños y las niñas del barrio. De hecho, todas las actividades educativas y socioculturales (deportivas y artísticas) que caracterizan a los comedores y merenderos debieron suspenderse debido a las condiciones de confinamiento durante el ASPO y el DISPO y, además, para priorizar la urgencia: dar de comer frente a la agudización del hambre colectivo.

Con la ciudad detenida y las vías de circulación vacías, el movimiento se desplazó hacia el interior de los barrios pobres, desde abrir o ampliar la puerta abierta de la propia casa o del comedor hasta ir hacia las viviendas de los vecinos y vecinas. En las entrevistas se puede visualizar que niños y niñas huían de sus casas e iban al espacio comunitario y que adultos y adultas “agacharon” la cabeza al no poder resolver la alimentación propia y de sus familias. En algunos barrios, hubo fogatas como manera de estar juntos y pasar el tiempo, y hubo cine al aire libre con películas pirateadas. Algunos responsables de comedores también hicieron otro movimiento: fueron a las viviendas de vecinos y vecinas, para ver qué necesitaban. De la encerrona de la ciudad y de lo doméstico, aparecen formas de salida contenida pero imprescindible para sentirse con alguien, cerca.

Los cuerpos expresaron el malestar de diferentes maneras. El siguiente fragmento expone un tipo de cambio en los cuerpos detenidos en el espacio doméstico, cuando el #Quedateencasa implicó variaciones en la vivencia del espacio/tiempo y de las relaciones sociales.

M- Sí, bueno, le pasó a mi hijo. Él había empezado las primeras clases del ingreso de la Universidad… Bueno, está bien que justo yo también me enfermé, pero él se deprimió, digamos. Él… fue como que estos dos años no existió él. No… porque aparte él también es scout y viste todo ese trabajo que ellos hacen, y estar todo el tiempo en la naturaleza. Y bueno, nada, nada, nada; y no hacía fútbol, nada de otras cosas, así que… C- Mi nieto también hizo… viste… del dormitorio de él a la heladera, era como una zanja. Iba y veía… Al colchón le quedó una panza así… Fue engordando, engordando. Y se puso enorme, tiene 16 y parece que tuviera… No sé, como si hubiéramos perdido la noción del tiempo. A mí me pasó, ¿no? Como que hubiéramos perdido la noción porque dije: “¿En qué momento creció este chico?” E2- Claro. C-… Era lo que él estaba encerrado en su dormitorio con el celular, la heladera y el dormitorio y la heladera, así… Uno no lo podía mandar a ningún lado, o sea nada... Y era también, como que él estaba así, no sé, pareciera como si hubiera estado dormido estos dos años y recién estamos despertando. (Barrio San Roque).

El informe “Estado Mundial de la Infancia” del año 2021 señala una preocupación mundial por la salud mental de NNyA, vinculado a un incremento de la ansiedad y la depresión asociada a un hábito de uso compulsivo de las pantallas, intensificado en tiempos de COVID-19 (UNICEF, 2022). Ello resulta un reflejo de lo que también sucedió en el mundo adulto.

El comer es una práctica que nos implica emocionalmente, porque el acto de incorporación de alimentos es “el movimiento por el cual hacemos traspasar al alimento la frontera entre el mundo y nuestro cuerpo, lo de fuera y lo de dentro. (…) La incorporación funda la identidad. (…) El alimento absorbido nos modifica desde el interior” (Fischler, 1995: 64-65). Al adquirir y consumir un alimento no manipulamos un objeto de paso; este alimento condensa información significativa que va más allá de motivaciones más o menos conscientes, es “un sistema de comunicación, un cuerpo de imágenes, un protocolo de usos, de situaciones y conductas” (Barthes, 2006: 215). La naturaleza del alimento consumido (su exotismo, su tipo de preparación, su precio, su historia afectiva) transfiere ese status a quien lo consume, y viceversa, el status del alimento se lo otorga quien lo consume. Esto propició que el alimento pierda significado en tanto sustancia, que gane terreno su condición de función o circunstancia (Huergo, 2016).

El alimento disponible en el hogar fue la vía posible para canalizar ansiedades durante el confinamiento. En el apartado anterior, detallamos que hubo supresiones de alimentos frescos en los SS. De acuerdo con Longhi, “la pobreza en la infancia y la accesibilidad a alimentos (expresado en términos de inseguridad alimentaria y malnutrición infantil) se configuran como un nodo central de análisis dentro de los daños colaterales de la pandemia” (2022: 106). A ello se suma la baja actividad física o el comportamiento sedentario producto de las restricciones para circular, el fuerte protagonismo de las pantallas y el no disponer de espacios públicos acondicionados para estos grupos etarios. Esto produjo el aumento del consumo de alimentos ultraprocesados que presentan un costo más bajo que los alimentos frescos pero que contienen una baja densidad nutricional (ricos en grasas, hidratos de carbono, sal y conservantes). De este modo, se incrementó el sobrepeso y la obesidad, particularmente en poblaciones de menor nivel socioeconómico.

También se observaron afecciones en los cuerpos que trabajan en pos de lo colectivo, ante el crecimiento de las demandas, los obstáculos para atenderla en el marco de encierro, donde muchas problemáticas no podían “salir a la calle”. El parlamento anterior lo menciona: “yo me enfermé”. Los cuerpos cansados de varones y mujeres se observan y se hablan en primera persona. Se trata de cuerpos quemados por el impacto de la demanda en los barrios.

En un comedor ubicado en Residencial San Roque, una de las mujeres necesita un trasplante de hígado, que se suma al padecimiento de una enfermedad crónica como la diabetes.

M- Eh, sí. Lamentablemente, cuando comenzó la pandemia me enfermé y ahora tengo que esperar a un trasplante. Así que… E1- Uh, ¿trasplante de qué? M- De hígado (...). F- Nosotros somos seis y nosotros al doctor le decíamos cuando ella se enfermó y nos dijeron que tenía que recibir un trasplante, le dijimos “Bueno, somos seis, córtenos un pedazo de hígado cada uno y lo unimos, si se regenera”. Y ahí fue cuando el doctor nos dijo “No, tiene que ser cadavérico porque el de ella está muy avanzado. No es que con solo una parte… Se ha consumido mucho el hígado.... encima ella tiene diabetes”. Entonces ya con toda esa medicación fuerte, que ya tenía por muchos años. Entonces fue como que fue afectando más. (Entrevistadas mujeres).

En otro espacio en Cerro Norte, la pareja responsable se ha enfermado. M. tuvo cáncer de mama; D., varicela de adulto.

D- ¿Por qué no tengo una respuesta del Estado?… Si yo tuviera una respuesta del Estado, me sería mucho más fácil entonces ayudar a esas familias… Entonces bueno, era la única persona que más o menos tenía contactos, que podía hablar así, entonces me empezó como a generar muchas cosas en el cuerpo, mucho estrés, mucho que… Llegó un momento que me salió, ¿cómo se llama lo que me salió? M- Eh, varicela de adulto. (Entrevistados mujer y varón).

Estos son solo dos ejemplos de otros tantos que se sucedieron en contextos de profundas necesidades materiales y de fuerte contención social en nuestra ciudad. Aunque no resultan una novedad, ya venía aconteciendo con menor intensidad en tiempos previos a la pandemia. Esto nos decía una referente comunitaria hace más de una década atrás (Huergo y Casabona, 2016: 109):

B- (…) El trabajo comunitario, que es tan “duro trabajar” [énfasis], en donde estás todo el tiempo a capa y espada con un montón de cosas que no sabés de dónde vienen y que tenés que estar preparada para cuando vengan, porque si estás como mal ubicada esteeeee… podés perder esa batalla [énfasis]. (Entrevistada mujer).

B. solo percibía el cansancio cuando su cuerpo somatizaba “agotamiento” con algún síntoma, tal como un pico de tensión o un ataque de pánico, entre otros. Es en ese momento cuando sentía el desborde. Estar sana es “no parar de hacer cosas” y estar enferma hace inevitable el realizar una pausa obligada en el constante gestionar, capítulo central de las tareas reproductivas femeninas de estas comunidades.

Al abordar el trabajo de cuidado, de acuerdo con Faur y Brovelli (2020), se reconocen diferentes tipos: directo, indirecto y emocional, pero todos ellos altamente feminizados. En el primero, ingresa el dar de comer, una práctica esencialmente vincular. En el segundo, todas las actividades que se vieron incrementadas para llevar adelante la asistencia alimentaria en pandemia:

El (...) aumento de raciones no solo trajo aparejado el poner en marcha tácticas direccionadas a garantizar un acceso a mayor cantidad de alimentos, sino también adquirir mobiliario, equipamiento y sumar más personas a la tarea de comprar, cocinar, servir, limpiar. A esto se suma que los espacios para cocinar y las condiciones edilicias de las organizaciones son precarios y pequeños. Las zonas donde se localizan carecen de red de gas natural, utilizan la leña como combustible o gas de garrafa. En función de las preparaciones y de las condiciones climáticas, cocinan a la intemperie en hornos de barro -panes, pizzas y empanadas- o en el suelo. El equipamiento de utensilios y mobiliario, teniendo en cuenta la gran escala de producción alimentaria (en algunos casos, más de trescientas raciones diarias), no resulta suficiente. La mayoría no cuenta con heladeras, por eso las mujeres llevan y traen de sus casas lo que necesita refrigeración. En algunos casos, cubren con equipamiento propio los faltantes, y sus elementos suelen romperse dada la producción a granel, por ejemplo, las licuadoras (Angeli y Huergo, 2022: 324).

En el tercero, según las autoras, involucra el trabajo emocional de generar bienestar físico, emocional y cotidiano tanto en los espacios como en las personas que participan. Respecto del emocional, en todas las entrevistas está presente la palabra “contención” frente al hambre, al desempleo, a las violencias de género y hacia las infancias, frente a la policía. No obstante, además de contener a otros y otras, debían cuidar su propia salud.

Durante el tiempo de la COVID-19, los cuerpos que hacen trabajo comunitario volvieron a expresarse: apendicitis, tumores, hipertensión arterial, cálculos en la vesícula, entre otros (Bainotti y Busleimán, 2022). Particularmente cuando se flexibilizaron las medidas durante el DISPO, y menguó la intensidad de las demandas, los cuerpos comenzaron a vivenciar episodios de enfermedad. Empero, lamentablemente, tales procesos de salud-enfermedad quedaron circunscritos a la esfera individual de la salud, sin vislumbrar su determinación social: ¿qué implica cuidar a otros sin un marco efectivo de políticas de cuidado? ¿Cuidar en condiciones de extrema precarización económica y con desprotección social por parte de los Estados, “enferma”? 20

Son cuerpos que no pararon hasta que los detuvo o los detiene el propio cuerpo y ya no hay más “dale que va”. Además, en casa, garantizaron alguna posibilidad de la realización de las tareas, a veces solo con un celular para cuatro niños en edad escolar cuando la enseñanza fue virtualizada y, en todos los casos, sin Internet gratis, con datos propios y con el costo de la impresión de fotocopias.

D- ¿Entendés? El año pasado el mío, él iba a cuarto año, y él no entendía y entonces dice: no, má, me llevo cuatro materias. Bueno, tratá de sacar. Cuando después me citan, eran nueve, ay no... lo quería matar, es así. Le dije: te doy de comer, saqué de donde no tenía para que tuvieras el celular, porque no estamos en pandemia en el sentido de cómo era pero le piden celular para hacer los trabajos ahí en el colegio. Tenés todo, puse Internet, todo… Le digo, tenés todo, nomás te queda pa rascate [sic] ¿y me vas a llevar esas materias?... Las sacó a las nueve, está en quinto año, pero cuando no tenía yo celular y estábamos en la pandemia, tenía que andar jodiendo para que me bajaran los trabajos, me fundía allá en la fotocopiadora… (Entrevistada mujer, barrio Cabildo Anexo).

El trabajo de cuidados comunitarios nació de manera voluntaria, y hoy no ha mejorado mucho. Esto implica que no sean salarios sino “incentivos” económicos, que muchas veces se comparten entre dos mujeres; así nos refirieron en las entrevistas acerca del Potenciar Trabajo.21 Esto implica que no se accede a derechos sociales, como obra social, jubilaciones, aguinaldos, licencias por enfermedad o cuidado de familiares. Por consiguiente, se está a gran distancia del logro de la autonomía económica femenina (Faur y Brovelli, 2020).

Cierre

Este artículo sobre las prácticas de comensalidad en sectores socio-segregados de la ciudad de Córdoba, durante el espacio/tiempo de la COVID-19, ha mostrado que -en situación de pandemia y a contrapelo del discurso publicitario del mercado y del Estado- la posibilidad de acceso y uso de las redes sociales no solo ya estaba previamente distribuida de manera desigual por clases sociales, sino que, sobre este tema, las mujeres de las clases subalternas disputan en acto con las construcciones ideológicas dominantes sobre esta noción de igualdad asociada a la mediatización tecnológica. Las prácticas de comensalidad en sectores socio-segregados en contextos de mediatización/mercantilización de la experiencia muestran la existencia previa de otras formas de estar juntos y de significar la igualdad (que tiene las marcas de distintas vivencias de clase).

A partir de los datos sobre pobreza y alimentación y de las narraciones de los entrevistados y entrevistadas, si bien hubo una valoración positiva con relación a las tecnologías para organizar la acción en contexto de pandemia, no se da la condensación de sentido antes indicada. Igualdad y justicia portan otra materialidad pre, durante y postpandemia en condiciones de socio-segregación.

No hubo igualdad para los trabajos reconocidos como esenciales. Producto del ASPO y del DISPO, gran parte de las actividades laborales pararon, excepto el dar de comer, que fue considerada esencial. Según el Decreto 297/2020, dentro de las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia vinculados con la alimentación está la industria, la tecnología -celular con Internet como herramienta de trabajo- y la asistencia a partir de comedores escolares, comedores comunitarios, merenderos, copas de leche. Las empresas vinculadas al primer y segundo rubro obtuvieron ganancias récord en este tiempo de excepcionalidad. Por el contrario, la asistencia se manejó de manera voluntaria sin compensación monetaria alguna, sino con retribución basada en platos de comida, o bien a partir del Salario Social Complementario (Programa Potenciar Trabajo), en algunas ocasiones compartido entre dos mujeres.

De Silvia Federici (2013) para acá -solo por referir a la trayectoria de sus consideraciones desde el salario para el trabajo doméstico hasta la disputa por los bienes comunes- hemos visto la identificación y los señalamientos de los trabajos domésticos como no visibles ni reconocidos. En nuestra investigación, hemos expuesto que el trabajo de cuidado comunitario está precarizado y sin protección alguna en términos de derechos laborales.

La pandemia, que fue “triste”, “dura”, “durísima”, hizo “agachar la cabeza” a quienes antes tenían empleo y los llevó a sumarse a las filas del comer de manera colectiva. Si hay una igualdad es la de estar todos encerrados. Algunos enfilan por primera vez a un comedor, y encuentran como respuesta “si viene, es porque necesita”, una expresión de solidaridad intraclase en condiciones de emergencia. (D- “Bueno, ¿qué pasó? Se hacían filas largas… Venía la policía, venía la policía, se bajaba con itaca, todo el mundo salía corriendo, todo el mundo asustado”).

Estas escenas están bien lejos de sillas en el aire, como en el spot de Facebook. Por el contrario, las narraciones que hemos descrito testimonian que se trató de compartir el aliento, de darse aliento entre los mismos en un espacio/tiempo donde respirar el mismo aire era peligroso.

Los sectores socio-segregados viven en condiciones de sobrevivencia naturalizadas, en las que convergen activamente Estado y mercado. A contrapelo de todo, hasta de una situación de excepción como la que configuró la pandemia, los cuidados para garantizar la alimentación se tramaron como fuerza material en las tácticas de solidaridad intraclase que emergen una y otra vez por parte de las mujeres. “Más acá” de las conexiones y mediatizaciones, fue la puesta en juego de los cuerpos y energías de las responsables de los comedores y merenderos, el trabajo cuerpo a cuerpo en el día a día, lo que posibilita actuar sobre la sustancia primaria que se nos presenta al nacer, la alimentación: acceder a los alimentos, prepararlos, entregarlos. Abrir la casa e ir a las casas de vecinos y vecinas para ver si tenían qué comer.

Por esto, “más acá” de las tarjetas y las redes, fue el estar juntos, compartir el aire y el aliento, en el marco de decisiones policiales y sanitarias de confinamiento, lo que actuó como materia de las interacciones. Nuevamente, y a modo de cierre, recordamos la importancia epistémica y política de reflexionar sobre la etimología de las palabras que usamos, a veces, sin pensarlas: materia es la sustancia primaria con la que están hechas las cosas. La solidaridad intraclase fue la materia de los lazos que se tramaron en el espacio/tiempo crítico de las prácticas de comensalidad encerrada, sin la cual los “datos” del impacto en los procesos de salud/enfermedad de estas poblaciones hubiese sido mayor. La práctica concreta, situada, cuidadosa desde otra noción (de clase) sobre lo que es la igualdad, sigue interpelando en postpandemia, cuando la situación de excepción -sensu Benjamin- aún es la regla que moldea la vida cotidiana de los cordobeses más pobres, en una sociedad mediatizada y mercantilizada. A casi cuarenta años de democracia.