INTRODUCTO

De acordo com a Base Nacional Curricular Comum (BNCC, 2017), o ensino fundamental na área de ciencias da natu- reza, deve explanar sobre os fenómenos matéria e energia, uma vez que as crianzas nas séries iniciais já estao em contato com diferentes materiais, objetos e fenómenos, os quais fazem parte de sua vivencia (Brasil, 2017). Dessa forma, esses tópicos podem ser um ponto de partida para estudar fenómenos físicos. No entanto, quando pensamos em física no ensino fundamental e médio, uma preocupado emerge por parte dos professores se refere ao motivo pelo qual os estudantes aparentam aprender cada vez menos. Nesta questao, um dos apontamentos propostos pelos autores Pozo e Crespo (2009), se deve a disparidade na forma como eles compreendem o universo e a forma como passam a compreender na física, tendo em vista que muitos dos conceitos, os quais fazem parte de situapoes do seu cotidiano, passam a ter outras interpretares.

Os documentos (BNCC) também ressaltam que o elemento central da formagao das crianzas deve ser conduzido por metodologias e abordagens que possibilitem a agao da mesma e que, prioritariamente, haja momentos de obser- vagao e reflexao. Neste contexto emerge a abordagem do Ensino por Investigagao (EI), que pode propiciar que os alunos observem fenómenos, objetos, desenvolvam atividades em campo, fagam levantamentos de hipóteses e apri- morem seus conhecimentos, relacionando-os com o conhecimento científico (Brasil, 2017). Convergindo com essa proposigao Azevedo (2004), Carvalho (2013) e Sasseron e Machado (2017) destacam que atividades lúdicas sao de senvolvidas no ensino fundamental, no entanto, por vezes, essas tendem para o comportamento passivo dos alunos, o que os desmotiva e "mata" sua curiosidade. Consideramos que o ensino de ciencias deve ser desenvolvido por meio de atividades investigativas, que se caracterizam pela proposigao de situagoes problemas, as quais propiciam o levan- tamento e teste de hipóteses, passem da agao manipulativa para a intelectual e argumentem com os seus colegas e professor.

Sob essa ótica, implementar atividades investigativas com brinquedos apresenta-se como uma alternativa para despertar o interesse e a curiosidade das criangas, uma vez que, segundo Kishimoto (2011, p. 20) "[...] o brinquedo pressupoe uma relagao íntima com a cnanga e uma indeterminagao quanto ao uso, ou seja, a auséncia de um sistema de regras que organizam sua utilizagao".

Ao pensarmos em oficinas investigativas com brinquedos podemos dizer que essa possibilita que as criangas tra- balhem com o imaginário, nao havendo regras para a construgao do brinquedo, o que leva ao estabelecimento de relagoes entre os objetos do nosso cotidiano com o "mundo do faz de conta". Ainda existe uma flexibilidade quanto ao seu desenvolvimento, pois cada um dos brinquedos a serem montados geram combinagoes distintas e imaginati

vas, estimulando a criatividade.

Neste contexto, o presente artigo explana o desenvolvimento de uma oficina investigativa de física, adotando como recurso "brinquedos", implementada com alunos do quarto e quinto ano do ensino fundamental de uma escola pública da cidade de Toledo, Paraná, que participaram de atividades do projeto COMQUÍMICA das criangas, oferecido no Núcleo de Ensino em Ciencias (NECTO) de Toledo/PR, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná.

A. Oficinas pedagógicas

A constituigao do conhecimento em Ciências deve ser entendida como um processo de construgao de conhecimento. Vieira e Volquind (2002) propoem que os alunos sejam responsáveis pela organizagao do conhecimento, enquanto o professor faz a "ponte" entre o conhecimento e o estudante. Também ressalta que a construgao deste nao ocorre de maneira isolada, pois para que estabelegam uma relagao entre o conteúdo e o cotidiano é preciso que vivenciem situagoes de interaçao com a realidade na qual estao inseridos. Além disso, devem compreender quais as suas aplica- goes, de forma que predominem, nas salas de aula, problemas contextualizados, desde os primeiros anos do ensino básico.

No livro "Alfabetizaçao Científica na prática: inovando a forma de ensinar física" de Sasseron e Machado (2017) encontramos similaridade com o trabalho de Vieira e Volquind (2002) no que se refere as oficinas. Os autores desta cam que o conhecimento deve ser construido no coletivo, que as interagoes discursivas de conceitos científicos, bem como promovem habilidades para o desenvolvimento da argumentagao. Os autores apontam que quando o professor dá liberdade para que os alunos desenvolvam as atividades e possibilita que estes coloquem suas ideias em prática, levantando hipóteses, isso nao significa que eles estejam sozinhos, mas que será a partir de suas ideias iniciais que o trabalho e a discussao serao conduzidos.

Nesse cenário, as oficinas pedagógicas sao um caminho para promover a aprendizagem a partir de situagoes cole- tivas e problemas contextualizados, além de serem uma modalidade que difere das aulas tradicionais, incorporando a agao, reflexao, investigagao e intercâmbio de ideias, bem como é formada a partir do tripé sentir-pensar-agir. Res saltamos que, nas oficinas pedagógicas priorizam-se a agao do aluno, no entanto nao se deixa a teoria de lado (con ceitos), pois se entende que atividades com proposigoes de situagoes-problema precisam aprofundar-se teoricamente (Vieira e Volquind, 2002). Salientamos que em oficinas pedagógicas, o foco é a aprendizagem dos estudantes e o conhecimento é construido a partir do que eles sabem sobre um determinado assunto (Paviani e Fontana, 2009).

No que se refere ao desenvolvimento das oficinas, Vieira e Volquind (2002) dissertam que os materiais escolhidos nao sao os únicos responsáveis por fazer com que o ensino seja eficiente, mas devem ser selecionados objetivando a reflexao dos alunos, bem como o estabelecimento de uma relagao entre o conhecimento e forma. Além disso, Vieira e Volquind (2002) propoem que ao realizar oficinas, très coisas se assimilem: "[...] o processo pedagógico, o qual supoe intervençôes didáticas; a reflexao teoria-prática permitindo pôr teoria em agao; a relagao de interdisciplinaridade vi sando a unidade do saber" (Vieira e Volquind, 2002, p. 13). Sendo assim, além da escolha dos materiais para o desen volvimento das oficinas, o professor (considerado um mediador) precisa estar preparado para criar espagos propicios para manipulado de materiais, argumentado sobre os conhecimentos práticos e teóricos e propor hipóteses, de forma que a ado manipulativa seja um meio para a sistematizado do conhecimento.

Nos itens seguintes, apresentamos um panorama geral da proposta de cada oficina, que foi desenvolvida como atividade para a construgao dos dados de uma pesquisa de mestrado (Omachi, 2020). A intengao aqui é apresentar um pouco do conhecimento físico que está presente nos brinquedos selecionados para as oficinas.

Para as atividades, os estudantes devem ser organizados em grupos, de modo que nestes haja discussao e tomada de decisao coletiva. Considerando aspectos gerais de uma turma, podemos dizer que as criangas com alguma dificul- dade de relacionamento e de trabalho cooperativo trabalham melhor quando sao incluidas em grupos menores. Nos grupos, elas tem a possibilidade de desenvolver determinadas competencias, como: falar por turnos, partilhar ideias e materiais, analisar ideias dos colegas, compartilhar conhecimentos, tomar decisoes coletivas, argumentar, dentre outros no nivel de relacionamento, discussao e cooperagao. Para Reis (2008, p. 151): "A aprendizagem em grupo requer que as criangas coordenem as suas agoes de desenvolvam uma abordagem á tarefa do tipo "Nós conseguimos fazer" em vez de abordagens do tipo "Eu consigo fazer sozinho" ou "Faz tu"."

METODOLOGIA

O presente artigo aborda a oficina peteca, dentre as quatro oficinas desenvolvidas em um projeto de pesquisa de mestrado. Adotamos como abordagem para o planejamento e desenvolvimento das mesmas, o Ensino por Investiga- gao (EI) proposto por Azevedo (2004), Carvalho (2013), Sasseron e Machado (2017). Para tanto, os momentos propos tos foram adaptados para o alcance dos objetivos da atividade, sendo eles: 1) apresentagao do problema; 2) apresentagao do material; 3) resolugao da situagao problema: 3.1) construgao do brinquedo e 3.2) teste do brinquedo; 4) sistematizagao do conhecimento.

As oficinas de física foram implementadas na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus Toledo/PR no Núcleo de Ensino de Ciencias de Toledo (NECTO) no Laboratòrio "COMQUÍMICA" das criangas (um espago nao formal de ensino). O laboratorio surgiu do projeto iniciado em 2011 financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) com a participagao de cinco professoras que objetivavam desenvolver um projeto com criangas voltado para o ensino de ciencias, especialmente química (Cunha, et al, 2017). O espago possui materiais para desenvolvimento de atividades experimentais com criangas e mesas para atividades em grupo, como mostra a figura 1.Para implementagao das oficinas, estudantes do 4° e 5° ano do Ensino Fundamental de uma escola municipal da cidade de Toledo/PR foram convidadas pela coordenadora do projeto para participarem de oficinas de física envol- vendo brinquedos, e os aqueles que tivessem interesse em participar deste projeto deveriam realizar a inscrigao no NECTO.

Na ocasiao da coleta de dados da oficina peteca, contamos com a participagao de duas monitoras no período matutino e duas no período vespertino. Estas estavam cursando Química Licenciatura na Unioeste. Salientamos que duas das monitoras cursavam o último ano do curso, enquanto uma delas estava no segundo ano e outra no primeiro ano. Neste artigo apresentaremos as interagoes das monitoras Maria e Mariana.

Durante a implementagao das oficinas, duas monitoras eram responsáveis pela condugao das mesmas e uma delas era responsável pela sistematizagao do conhecimento. Antes do desenvolvimento das atividades, ocorreram reunioes em que recebiam um material escrito com as etapas das oficinas, os materiais que seriam utilizados, os conceitos físicos que seriam abordados e quais os pontos que deveriam ser levados em consideragao para construgao e siste- matizagao do conhecimento.

Durante o desenvolvimento das atividades, as crianças ficaram dispostas em très grupos (organizados em 3 mesas de trabalho). Inicialmente cada uma recebeu um bloco de notas, de modo que pudessem utilizá-lo para anotaçoes sobre os materiais que seriam utilizados na montagem dos brinquedos, os dados referentes ao teste, bem como o que compreenderam enquanto conhecimento produzido durante a atividade. Os materiais disponibilizados para a cons- truçao dos brinquedos foram objetos reutilizados, como garrafas PET, caixas de leite, caixa de papelao, palito de chur rasco, retalho de tecido e outros. Também disponibilizamos fita métrica e cronómetro para teste dos brinquedos. Ressaltamos que as crianças tiveram a liberdade e autonomia para escolha dos materiais e construçao do brinquedo. Ao que tange os conceitos físicos abordados, optamos por trabalhar com os conceitos força, movimento e velocidade.

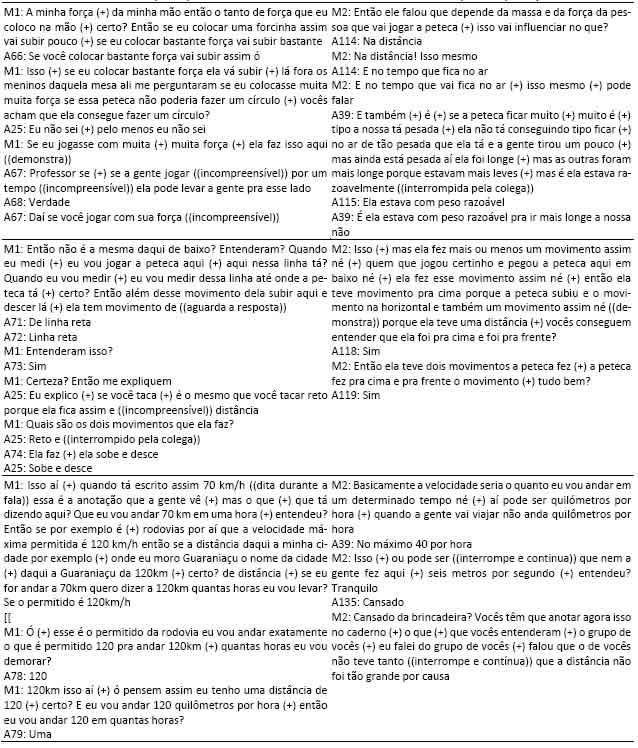

Em relaçao às normas adotadas para transcriçao das interaçoes, compreende-se que M1 indica a fala da Monitora 1 (Maria) e M2 Monitora 2 (Mariana), a fala dos alunos é indicada pela letra A seguida do número. As pausas nas falas, sao representadas por (+), o ponto de interrogaçao expressa o questionamento, "I" indica subida de voz, ((incompre- ensível)) indica momentos que nao foi possível compreender a fala, os comentários dos pesquisadores em relaçao a transcriçao sao indicados por "(( ))". As interaçoes foram retiradas da transcriçao integral de todas as atividades realizadas durante a pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÔES

Para a apresentaçao dos resultados desta pesquisa, apresentaremos, inicialmente, o roteiro com os momentos que constituem a oficina e, posteriormente, as interaçoes das monitoras com os estudantes.

Oficina: Peteca

Tema: Lançamento de projétil - Peteca

Pensamentos iniciais: Quando lançamos uma peteca, que caminho ela percorre? Quando observamos o movimento da pe- teca, o que podemos falar sobre sua velocidade?

Conceitos e definiçdes: Massa do objeto, velocidade, força, impulso e lançamento de projétil.

Atividade 1: Construçao da peteca

Problema: Como podemos montar uma peteca para que ela possa ser lançada e alcançar o seu colega?

Materiais disponíveis: Areia, papel, isopor, bexiga, EVA, tesoura, cola, retalhos de tecidos, fita crepe, barbante. Desenvolvimento da atividade 1:

Entregar os materiais aos grupos e permitir que os estudantes construam suas petecas de acordo com o que acreditam ser o melhor material, formato, quantidade de massa etc. Consideramos neste ponto que todos os estudantes conhecem uma peteca e tal questionamento é feito no início da oficina.

Possíveis questoes a serem consideradas: Qual o material escolhido por vocês? Esse é um bom material para construir a peteca? Por quê?

Comentário: Nesse momento, o monitor precisa discutir com os alunos sobre os materiais escolhidos, de forma a demonstrar que o material interferirá no alcance da peteca, retomando a influência da massa no deslocamento da peteca. Alertar que caso a peteca seja muito leve ou pesada demais, isso vai interferir no seu deslocamento, quando arremessada a um outro colega (teste).

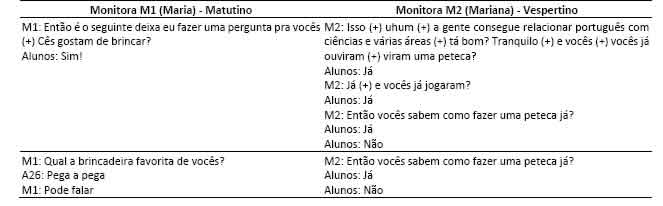

Com relaçao ao primeiro momento da oficina, destacamos a importância de realizar uma discussao acerca do brin quedo que será construido, de modo a possibilitar que os alunos imaginem o objeto e criem possibilidades para sua construçao. No quadro 1 apresentamos as interaçoes realizadas pelas monitoras e estudantes na apresentaçao do problema.

Ao nos reportamos as atividades investigativas, precisamos destacar o papel do professor que atua como media dor, problematizando o conteúdo e incentivando os estudantes na resoluto de problemas. O problema deve ser contextualizado com a realidade dos mesmos, para que suas características estejam dentro de sua cultura, despertando seu interesse e fazendo com que se sintam envolvidos (Carvalho, 2013; Sasseron e Machado, 2017).

Durante o momento de discussao, o professor/monitor deve ter cuidado para que nao se torne uma conversa do cotidiano, o objetivo da discussao deve estar claro para o professor, para que ele seja capaz de guiar a discussao, trazendo informagoes relevantes, problemas e questionamentos acerca do conhecimento de seus alunos (Carvalho, 2013). De acordo com Sasseron e Machado (2017) sao as perguntas realizadas pelo professor que possibilitam que participem do processo; essas devem propiciar a investigado, de modo a contribuir com a resolugao do problema.

Nesse contexto, podemos observar na interagao da Monitora M1, no momento da contextualizagao do problema, ela buscou fazer perguntas curtas sobre as brincadeiras preferidas dos alunos, para, posteriormente, discutir com eles sobre o brinquedo que seria construido, como nas falas "Entao é o seguinte deixa eu fazer uma pergunta pra voces (+) Ces gostam de brincar?" e "Qual a brincadeira favorita de voces?". Quando M1 insere na discussao o brinquedo que seria construido, ela buscou colocar-se em uma posigao de que ela, assim como eles, nao conhece todos as formas de construir uma peteca, por isso, ela pede que eles contem quais sao, como destacada na fala "Eu conhego só as duas (+) e ai qual é a terceira? me contem (+) que a prof nao sabe". Este tipo de interagao permite que seja criado um ambiente propicio de trocas de conhecimento. No caso da interagao estabelecida pela monitora M2, ela inicia as discussoes perguntando se eles conhecem peteca, o que permite colocar o objeto a ser desenvolvido na oficina em um contexto. "[...] voces já ouviram (+) viram uma peteca?" [...] já ? e voces já jogaram?" [...]"Entao voces sabem como fazer uma peteca?". Com relagao a visualizagao do brinquedo e os materiais necessários a sua construgao, po demos destacar que nas falas surgem perguntas que os auxiliem a pensarem sobre quais materiais poderiam ser usa dos para construgao da peteca, antes de colocar a situagao problema. Outro fato que se faz presentes nas interagoes é que a monitora M1 solicita justificativas, como, por exemplo, "E por que tem que por areia?" e "Tem que ficar pesado ou tem que ficar leve?".

Apesar da diferenga no modo com as monitoras iniciam a discussao, as interagoes demonstram que elas buscaram, contribuir para que os estudantes compreendessem o que é uma peteca e os materiais necessários para sua constru gao, de modo que, ao propor o problema da oficina, eles já tenham uma ideia inicial do que vao construir, e o que necessitam (materiais) para a construgao do objeto. Esse modo de condugao da atividade contribui para a resolugao do problema "Quando langamos uma peteca, que caminho ela percorre? Quando observamos o movimento da pe- teca, o que podemos falar sobre sua velocidade?"

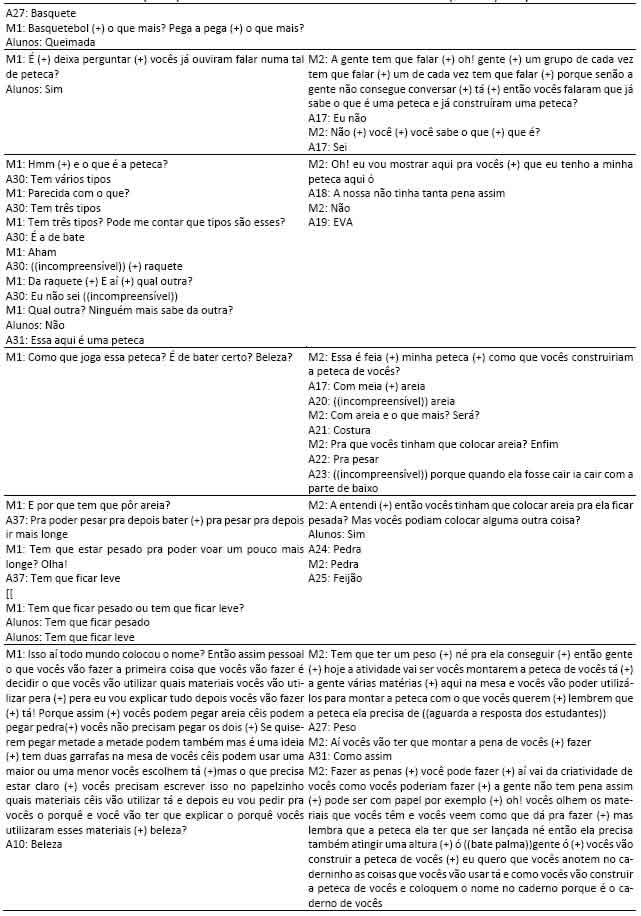

A seguir (quadro 2) apresentaremos as interagoes com os estudantes referente a construgao da peteca.

Segundo Sasseron e Machado (2017), durante as atividades investigativas os estudantes realizam agoes e atitudes que possibilitem o compreender acerca da atividade desenvolvida. O fazer-compreender explicita o trabalho prático e intelectual em que, a partir da manipuladlo do objeto, consegue-se relacionar com novas informagoes e com o conhecimento que eles já possuíam, reconhecendo as variáveis e buscando relagoes entre elas (Sasseron e Machado, 2017). Para tanto, o problema proposto pelo professor deve despertar a curiosidade; esse deve oportunizar que rea- lizem o levantamento e o teste de hipóteses, passem da agao manipulativa para intelectual, realizando discussao aos pares e apresentando argumentos (Carvalho, 2013). Sendo assim, durante uma atividade investigativa, os alunos além de realizarem atividades práticas, precisam compreender o porque desse processo, relacionando conhecimentos e levantando hipóteses para resolugao de um dado problema, compreendendo como que as variáveis se relacionam.

"E aí pessoal (+) tá todo mundo me falando que as petecas estao pesadas (+) por que (+) que a peteca tem que estar pesada?", ao apresentarem suas hipóteses, M1 coloca uma pergunta que os leva a reflexao "Pra ela ir mais longe (+) será que quanto mais pesada mais longe ela vai?". Em contrapartida a monitora M2, inicia a discussao perguntando "Como as petecas estao assim (+) quase prontas (+) finalizando (+) é (+) voces acham que os materiais que voces escolheram vai dar certo?" e "Quem que disse que nao? Porque nao?", solicita que eles apontem os motivos para os quais as petecas tenham atingido o objetivo de ser possível o arremesso e os motivos pelos quais elas nao foi possível. Nas falas destacadas, também M2 solicita justificativas aos grupos ao apresentarem suas hipóteses "Pesada (+) e o porqué (+) que nao (+) por que muito pesado? O que a massa vai influenciar daí?".

Toda essa interagao leva os estudantes a construírem o brinquedo e resolverem a situagao problema proposta. Neste sentido, o professor/monitor (mediador) precisa direcioná-los a compreenderem que o brinquedo por eles construído deve levar a um objetivo (o langamento) e que os materiais influenciam no seu funcionamento. As intera- goes nao devem propiciar apenas perguntas e respostas, mas a reflexao e discussao, como no caso das falas das mo- nitoras em que solicitam aos alunos justificativas após apresentarem suas hipóteses, contribuindo para que reconhegam as variáveis presentes na construgao, aliando o conhecimento dos mesmos com a atividade desenvolvida.

Atividade 2: Teste do brinquedo

Materiais: Peteca desenvolvida pelos grupos, cronometro, fita métrica, bloco de anotapoes.

Desenvolvimento da atividade 2:

Após as crianças montarem as petecas, o monitor as encaminha para o pàtio, de forma que seja possível realizar a brinca- deira de lançamento da peteca para um colega;

Lançar a peteca (montada pelo grupo) para um colega e solicitar que as crianças observem o movimento que ela faz até chegar a ele. Nesta atividade, utilizar um cronómetro para medir o tempo e uma fita métrica para medir o deslocamento da peteca. As crianças devem fazer anotaçoes escritas, para posterior discussâo com todo o grupo.

Atividade 3: Sistematizaçao do conhecimento

Possíveis questoes a serem consideradas: A peteca conseguiu chegar até o colega ao ser lançada? Qual foi a distancia per corrida e o tempo gasto em seu movimento? Os valores sao os mesmos em todos os testes? O que os diferencia? Por que hà diferença para cada arremesso ? Qual foi o movimento descrito pela peteca?

Comentàrio: Relembrar que, no lançamento da peteca (projétil), a massa interferirà em seu deslocamento e que, nesse movimento, a peteca tem um deslocamento na vertical e, também, na horizontal. Estabelecer a relaçao da força com o lançamento da peteca. Discutir com os estudantes se podemos observar esse movimento em outras brincadeiras ou ativi- dades do nosso cotidiano. Serà que podemos visualizar esse movimento em um jogo de futebol?

Conceitos e definiçoes: Compreendemos que, para que a peteca saia do estado de repouso (parado) ela precisa de um agente externo capaz de iniciar o movimento. Na física denominamos esse agente externo como força, sendo essa definida como uma açao capaz de modificar o movimento de um corpo ou fazer com que ele saia do repouso e adquira aceleraçao. Com relaçao ao movimento descrito pela peteca, ele é denominado de lançamento de projétil, e como exemplo desse mo vimento, temos a situaçao de uma bola de futebol que é chutada pelo jogador ou uma bola de basquete quando é rebatida. Para melhor entendimento, explicamos a partir de outros dois movimentos, de modo que podemos considerar que no lan çamento da peteca (projétil) temos um movimento na vertical e na horizontal. A trajetória da peteca inicia pela origem, ponto o qual geramos impulso para que ela seja lançada. Na vertical, o movimento serà de subida; nesse movimento a peteca perde velocidade, até que sua velocidade seja zero e ela pare, pois, seu movimento ocorre de forma contrària à aceleraçao da gravidade terrestre e essa serà responsàvel por fazer com que a peteca perca velocidade gradativamente até parar. Posteriormente, a peteca inicia um movimento de queda, até que atinja o solo. Enquanto isso, na horizontal, a velo- cidade da peteca permanece constante e nao ocorre variaçao com o passar do tempo, apesar da peteca estar a uma dis- tância diferente do seu ponto de origem.

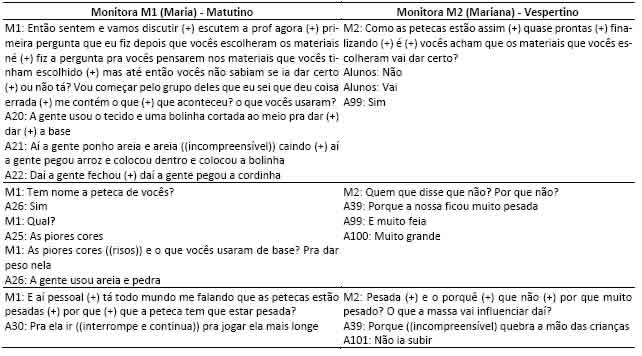

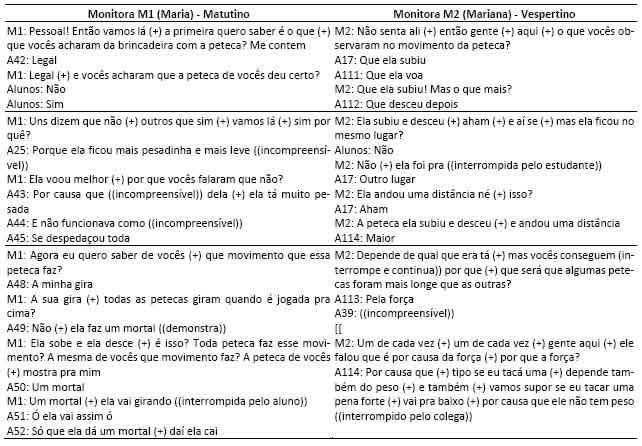

No quadro 3 apresentamos as interaçoes das monitoras e estudantes, durante a sistematizaçao do conhecimento.

Em sequencias investigativas é essencial que, a partir de uma situagao problema, os alunos vivenciem situares práticas, realizando levantamento de hipóteses, discussoes aos pares, apresentem explicares acerca da resolugao do problema. A explicagao pode ser entendida como construgoes mentais formadas a partir da causa e efeito e, para que essa ocorra, dentro de aulas investigativas, o professor deve dar atengao as informagoes apresentadas por eles, as variáveis e condigoes de contorno, pois sao esses elementos que sustentam a justificativas apresentadas (Carvalho, 2013; Sasseron e Machado, 2017).

Segundo Azevedo (2004), as atividades investigativas permitem que o aluno deixe de ser um observador das aulas e passe a ser protagonista na construgao do conhecimento, argumentando, refletindo e questionando. De modo que o professor passa a ter o papel de guia da construgao do conhecimento, questionando, promovendo reflexao e criando um ambiente agradável, no qual todos os argumentos sejam respeitados. "[...] a postura do professor em gerenciar discussoes por meio de perguntas elucidativas e a atitude de proporcionar oportunidade de dar mais voz aos estudan- tes sao meios que podem estimular o estabelecimento de uma situaçao argumentativa" (Vieira e Nascimento, 2013, p. 32).

Durante a sistematizaçao do conhecimento, a monitora M1 inicia a discussao perguntando se gostaram da brinca- deira com a peteca e também se as mesmas "deram certo", solicitando justificativas para cada resposta, por exemplo, "Uns dizem que nao (+) outros que sim (+) vamos lá (+) sim por quê?" e "Ela voou melhor (+) por que vocês falaram que nao?". Nesta interaçao M1 oportuniza que todos os grupos tenham chance de expor os motivos pelos quais "deu certo e nao deu certo" a construçao da peteca. Posteriormente, M1 realiza perguntas sobre o movimento da peteca e durante a apresentaçao das respostas, enfatiza as hipóteses por eles expostas e logo em seguida faz outra pergunta para que todos reflitam sobre ela, como nas falas a seguir "A sua gira (+) todas as petecas giram quando é jogada pra cima?" e "Ela sobe e ela desce (+) é isso? Toda peteca faz esse movimento? A mesma de vocês que movimento faz? A peteca de vocês (+) mostra pra mim". Durante a explicaçao sobre a força de impulso, além de apresentar os conteúdos relacionados a temática, a monitora faz uso do gestual para facilitar a compreensao deles, como também responde a um questionamento levantando pelo aluno durante o teste do brinquedo.

Em contrapartida, M2 inicialmente pergunta sobre o movimento que a peteca faz e, para direcionar a sistematiza- çao do conhecimento, ela realiza outros questionamentos a partir das respostas apresentadas pelos estudantes, os levando a compreender que a peteca teria outros movimentos além dos que foram expostos, como nas situaçoes a seguir "Que ela subiu! Mas o que mais?" e "Ela subiu e desceu (+) aham (+) e aíse (+) mas ela ficou no mesmo lugar?". Com relaçao as petecas que tiveram maior deslocamento no teste do brinquedo, M2 pergunta a causa e eles apresen- tam uma hipótese. Logo em seguida ela solicita a justificativa "Um de cada vez (+) um de cada vez (+) gente aqui (+) ele falou que é por causa da força (+) por que a força?" podemos observar que a monitora além de solicitar justificativa reforça a hipótese colocada por eles, repetindo para que os outros colegas escutem e reflitam sobre a mesma. Também expoe as variáveis apontadas e, a partir das perguntas, busca, em conjunto com eles, encontrar a influência dessas no movimento da peteca.

Diante do exposto, podemos observar que durante a sistematizaçao do conhecimento a mediaçao do professor é fundamental para que os alunos compreendam a relaçao do brinquedo desenvolvido com os temas da física e também como as variáveis se relacionam no movimento e na construçao da peteca. É fundamental, oportunizar que eles sejam capazes de expor suas hipóteses, reafirmando-as quando necessário para que os demais colegas possam refletir sobre elas e construir seus argumentos. Contudo, em situaçoes em que fiquem confusos pode-se realizar perguntas que os ajudem a chegar na resposta e, posteriormente, contextualizá-las com temas, assuntos e conceitos da física e outras situaçoes práticas que possam facilitar a compreensao.

Nas interaçoes podemos observar que, apesar das monitoras conduzirem a sistematizaçao de formas diferentes, ambas buscam oportunizar que todos sejam capazes de expor seus argumentos, reafirmando as hipóteses para que os colegas escutem e reflitam sobre elas, realizando perguntas que os auxiliem na compreensao acerca do tema do estudo e argumentem sobre ele, além de buscarem contextualizá-lo com outras situaçoes presentes no cotidiano do estudante. Interaçoes como as apresentadas aqui contribuem com a sistematizaçao do conhecimento e possibilitam a inserçao de conhecimentos de física no ensino fundamental. Neste contexto, destacamos que a proposiçao de cons- truçao de uma peteca pode ser realizada em outros níveis de ensino, considerando o aprofundamento de conceitos envolvidos para cada nível.

CONSIDERALES FINAIS

De acordo com o que foi exposto, consideramos que o posicionamento do professor/monitor é fundamental, pois ele irá atuar como mediador da atividade investigativa; é a partir de suas interagoes com os estudantes que as discussoes e sistematizadlo do conhecimento ocorrem. Ele deve estar atento as informales apresentadas, contextualizar o conhecimento prévio a resolugao da problemática, auxiliar na organizado do conhecimento.

Nas interagoes das monitoras com os alunos, apresentadas nos quadros 1, 2 e 3, as monitoras inicialmente con- textualizam a situagao problema com a brincadeira peteca, destacando quais os aspectos que deveriam ser levados em consideragao para construgao do brinquedo, e, a partir do teste do brinquedo e informagoes coletadas por eles é que se realiza a sistematizagao do conhecimento e a explanagao de conceitos referentes a física.

Para que seja desenvolvida uma sequencia investigativa, o planejamento, organizagao e agoes a serem realizadas durante a atividade devem ser levados em consideragao. O planejamento deve ser desenvolvido antes da aula come- gar contemplando os objetivos pretendidos, materiais a serem utilizados, verificagao se estes podem ser utilizados e se estao em condigoes de uso, assim como cronograma das atividades, mesmo que esta venha a ser dinámica, com objetivos definidos deixam claros quais resultados deve chegar a cada etapa. Com relagao a organizagao e as agoes a serem desenvolvidas, ao iniciar a aula é necessàrio que o professor/monitor deixe claro o que será desenvolvido. Também deve ser levado em considerarlo outras agoes, como, por exemplo, repreender quando necessàrio e pedir atengao para o desenvolvimento da atividade (Carvalho, 2013).

Desse modo, o professor deve ter conhecimento dos momentos da atividade que pretende realizar com os estu- dantes, quais aspectos devem ser considerados, questionamentos que auxiliem os mesmos na resolugao da proble mática e construgao de justificativas. Contudo, em propostas investigativas temos um planejamento aberto, passível de insergoes e adequagoes que acontecem durante o desenvolvimento da atividade, pois os alunos também tem suas demandas de explicagao e compreensao e, neste sentido, o professor deve ter presente a responsabilidade de atender tais demandas, apresentando explicagoes e relagoes que nao estavam previstas no planejamento inicial.