I. INTRODUÇÃO

Usualmente, o ensino de Física nas escolas brasileiras é conduzido de uma forma que os conteúdos apresentados aparentam estar bem distantes da realidade dos estudantes. Essa prática tem induzido o desinteresse dos estudantes pelos temas científicos e dificultando para que atinjam uma aprendizagem significativa. Nesse percurso, o uso de práticas pedagógicas que possibilitam a aproximação entre os assuntos discutidos em sala de aula e os fatos do dia a dia dos discentes é um meio de potencializar que as competências e habilidades almejadas sejam alcançadas, bem como que a educação seja de fato transformadora; e a Física é um campo fértil para a adoção de tais práticas.

A aproximação dos temas curriculares à realidade dos estudantes pode ser realizada de diversas formas, dentre as quais destaca-se à tendência do ensino em espaços não-formais, ou seja, espaços que escapam das salas de aula, bibliotecas, laboratórios, etc. Estes espaços não-formais são caracterizados como locais externos ao espaço escolar, mas que ao mesmo tempo estão ligados à construção do conhecimento, uma vez que nesses ambientes os estudantes descobrirão, de uma maneira mais interessante e espontânea, que a ciência está completamente ligada às ocorrências do dia a dia. Os espaços não formais mais comuns utilizados pelos docentes são os zoológicos, jardins botânicos, museus de ciências e planetários; contudo, evidenciaremos nesse estudo que os lugares que podem ser utilizados na educação científica ultrapassam aqueles já previamente organizados para o fim educacional, sendo possível admitir locais menos propícios, como por exemplo, parques de diversões. A relevância da educação em locais diferentes dos tradicionais encontra subsídio nas palavras de Frison.

… assim, como não há forma única nem modelo exclusivo de educação, a escola não é o único em que ela acontece e, talvez, nem seja o mais importante. As transformações contemporâneas contribuíram para consolidar o entendimento da educa-ção como fenômeno multifacetado, que ocorre em muitos lugares, institucionais ou não, sob várias modalidades. (Frison, 2004, p. 88)

Nesse arcabouço, este trabalho apresenta uma proposta para se ensinar temas relacionados à mecânica num par-que de diversões. O produto educacional foi desenvolvido no âmbito do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física - polo UnB - no ano de 2018. A sua aplicação foi no parque de diversões denominado Nicolândia, localizado no Parque da Cidade Sarah Kubitschek. O produto educacional desenvolvido, bem como o percurso de sua aplicação, será apresentado ao longo deste artigo. Assim, este trabalho está dividido nos seguintes tópicos: na seção 2 trazemos o aporte teórico, no qual discutimos sobre a educação em espaços não formais; na seção 3 mostramos o encaminha-mento metodológico seguido; na seção 4 elencamos os resultados e a discussão; e por sim, na seção 5, apresentamos as considerações finais.

II. APORTE TEÓRICO

Nesta seção, discorreremos sobre o processo ensino-aprendizagem em ambientes não formais, discutindo acerca de suas potencialidades e limitações.

Iniciamos a discussão trazendo as vantagens que atividades educativas em locais diferentes do tradicional ambi-ente escolar proporcionam as estudantes. Segundo Gohn (2010), nos locais não formais, o conhecimento é usual-mente apresentado de forma divertida, educativa e interativa; a informalidade do ambiente permite que os conteúdos sejam assimilados de forma mais natural, tornando o aprendizado mais participativo. Ainda de acordo com as palavras desse mesmo autor

… que é aquela que se aprende ― no mundo da vida, via os processos de compartilhamento de experiências, principalmente em espaços e ações coletivas cotidianas e acrescenta: a educação não formal, ao contrário não é herdada, é adquirida. Ela capacita os indivíduos a se tornarem cidadãos do mundo, no mundo. Sua finalidade é abrir janelas de conhecimentos sobre o mundo que circunda os indivíduos e suas relações sociais. Seus objetivos não são dados a priori, eles se constroem no processo interativo, gerando um processo educativo. Um modo de educar é construído como resultado do processo voltado para os interesses e as necessitadas dos que participam. (Gohn, 2010, p. 19)

Nesse percurso, é importante apontar que o ensino em espaço não formal nem sempre é compreendido como educação não formal, pois enquanto o ensino em ambientes que não sejam os tradicionais ocorre de forma planejada e sistematizada, a educação não formal ocorre a todo momento e, na maior parte das vezes, de forma não planejada. Por exemplo, na visita a um zoológico, o professor usualmente prepara um roteiro que contemple as atividades ne-cessárias para se alcançar o objetivo da visita; e este objetivo pode ser um misto de discussão de novos conceitos e revisão de conceitos já estudados.

Assim, podemos considerar dois tipos de espaços nos quais ocorrem educação não formal: os institucionalizados e os não institucionalizados (Oliveira y Gastal, 2009). Os institucionalizados são caracterizados pela presença de mo-nitores qualificados, estrutura física e planejamento para atender o público e desenvolver as atividades de ensino. Os museus de ciências, zoológicos e jardins botânicos são exemplos de espaços institucionalizados. Em contrapartida, os espaços não institucionalizados são caracterizados como qualquer local que recebe alguma atividade educativa, mas que não tem vocação ou não foi planejado para este fim. Por exemplo, um parque de diversões é um espaço não institucionalizado, sobretudo quando é usado para uma aula de Física. Segundo Mandarino (2004), embora os espaços não institucionalizados não disponham de uma estrutura voltada para o ensino, se a atividade for bem planejada e o espaço bem utilizado, há bastante potencial do espaço desempenhar um forte catalisador da construção científica. A relevância da discussão do saber científico em ambientes diversificados encontra reverberação nas palavras de Vieira.

A educação não formal pode ser definida como a que proporciona a aprendizagem de conteúdos da escolarização formal em espaços como museus, centros de ciências, ou qualquer outro em que as atividades sejam desenvolvidas de forma bem direcionada, com um objetivo definido. (Vieira, 2005, p. 21)

As ideias apresentadas no parágrafo acima são convergentes com a literatura, sobretudo com os pressupostos de Cascais e Terán (2014), os quais defendem que a discussão acerca dos conhecimentos científicos não pode ficar res-trita ao ambiente escolar, fazendo-se necessário a extrapolação do saber científico a outros espaços, formais ou não formais, institucionalizados ou não. Nesse bojo, ensinar alguns tópicos de mecânica num parque de diversões pode ser uma estratégia eficaz na busca pela aprendizagem significativa, tendo em vista que os estudantes podem utilizar a ludicidade desse espaço não institucionalizado para experimentarem e confirmarem ou não as teorias estudadas no ambiente escolar.

As atividades educativas em ambientes não formais são geralmente baseadas em atividades práticas, a partir das quais o discente tem o suporte para desenvolver a compreensão de conceitos e participar ativamente do seu processo de aprendizagem. As propostas práticas são trazidas aos alunos por meio de um problema apresentado pelo professor, e este problema aberto é crucial para a elaboração de um novo conhecimento. Segundo preconiza Bachelard (1996), o conhecimento é uma resposta para uma questão a ser resolvida. Nesse bojo, a atividade prática induz perguntas a serem respondidas com o uso de ferramentas contidas ou não nos conteúdos já estudados em sala de aula, e a procura por tais respostas é o caminho que guia o indivíduo ao conhecimento, conforme colocado por Bachelard.

Além do que já foi exposto, é mister que atividades em espaços não formais de ensino se apresentam aos discentes como algo mais interessante pelo fato de geralmente fazer parte do cotidiano dos mesmos. Ademais, tais atividades costumam ser realizadas em companhia, induzindo a interação e a socialização; tudo isso convergindo para constituir um campo fértil para a aprendizagem.

No que tange a aproximação dos conteúdos ao cotidiano dos estudantes, que usualmente é proporcionado por atividades em espaços não formais, Freire (1996) já defendia que os professores deveriam aliar os saberes cotidianos dos estudantes aos conteúdos programáticos, pois isso atrairia mais a atenção dos educandos e otimizaria o aprendi-zado. A seguinte citação embasa o discutido neste parágrafo

…é bastante perceptível em nossa sociedade, que algumas atitudes, tais como: um sistema conteudista, ainda é bem visível, da qual este sistema impossibilita se trabalhar verdadeiramente os saberes dos educandos, muitas vezes conteúdos que são dissociados da realidade da criança são trabalhados de forma impregnada. Quando se trabalha os saberes dos educados, pode-se observar que o desempenho e o desenvolvimento são diferenciados. O professor sábio aproveita as experiências que tem seus alunos. Por isso mesmo pensar certo coloca ao professor ou, mais amplamente, à escola, o dever de não respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os das classes populares, chegam a ela - saberes socialmente cons-truídos na prática comunitária. (Freire, 1996, p. 30)

As palavras de Freire são referendadas por diversos autores, inclusive no cerne do ensino de Física; dentre os quais, podemos citar Sérgio Duarte (2012), que estabelece a sensível diferença da percepção do docente em relação ao aprendizado dos estudantes numa situação prática e noutra teórica. Duarte notou que os alunos se envolvem muito mais nas situações similares àquelas proporcionadas pelos museus de ciências. Parte do que este autor narra pode ser averiguado pela citação

… quando apresentamos experimentos simples para os estudantes, tais como cadeiras giratórias para demonstrar a con-servação do momento angular ou mesmo o experimento em questão neste trabalho, em que fazemos relações entre a distribuição de massas e forças aplicadas a halteres, a identificação do aluno com os resultados é imediata. Porém, ao lançarmos no quadro as equações matemáticas que descrevem esses fenômenos, notamos que existe uma lacuna. A grande maioria dos estudantes não consegue assimilar de forma satisfatória as relações existentes entre o modelo e o fenômeno observado. (Duarte, 2012, p. 527)

Além dos pontos já apontados acerca do ensino em espaços não formais, aventa-se também a potencialidade que aulas em espaços não formais possuem na condução da aprendizagem significativa, sobretudo pelo fato de que levar o processo ensino-aprendizagem a locais que os estudantes conhecem e gostam de estar, pode trazer como conse-quência ao estabelecimento de ideias âncoras, nas quais os novos conceitos serão relacionados. Dessa forma, a apren-dizagem deixará de ser meramente repetitiva e poderá ser de fato significativa (Ausubel, 2000).

Continuando o ideário ausubeliano, Moreira (2008) preconiza que a aprendizagem seja significativa, faz-se neces-sária a adoção de materiais potencialmente significativos, ou seja, o material a ser utilizado deve ser relacionável, ou incorporável, à estrutura cognitiva do aprendiz, de maneira não arbitrária e não literal. É mister que materiais desen-volvidos para uso em espaços não-formais têm grande probabilidade de serem potencialmente significativos, pois trazem, geralmente, roteiros bem próximos ao dia a dia dos educandos, possibilitando assim que as atividades desen-volvidas, além de extremamente instrutivas, sejam prazerosas. O conteúdo apresentado neste estudo converge às ideias discutidas nesta seção, pois propomos uma aula de mecânica no parque de diversões, local que pode ser con-siderado um espaço não-formal. E, para esta aula ocorrer de forma mais eficiente, elaboramos uma revista que traz os roteiros de atividades em alguns brinquedos do parque. Com isso, esperamos que o material seja potencialmente significativo, e a aula proporcione aos estudantes uma aprendizagem de fato significativa.

Tendo finalizado o aporte teórico, na próxima seção trazemos o percurso metodológico.

III. ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO

Nesta seção, elencamos o passo a passo que conduziu o nosso estudo. O nosso objetivo era elaborar uma revista contendo roteiros destinados à execução de uma aula de mecânica num parque de diversões. A aula seria destinada a estudantes do ensino médio, especificamente, a estudantes da primeira e terceira série. Nesse caminho, o primeiro passo foi a escolha dos brinquedos que seriam abordados na aula, tendo sido selecionados: roda gigante; carrinhos bate-bate; montanha-russa e barco pirata.

Uma vez escolhidos os brinquedos, o próximo passo foi a elaboração do material didático a ser utilizado. Tentamos confeccionar o material a fim de obter um uma versão mais lúdica possível. Assim, optamos por inserir diversas figuras e disponibilizar páginas bastante coloridas, de forma a atrair a atenção do público. Em cada um dos brinquedos é disponibilizado um breve roteiro no qual o estudante deve realizar algumas tarefas. Essas características podem ser vistas na revista disponível no apêndice deste trabalho e no endereço eletrônico na nota de rodapé . A capa da revista está destacada na figura 1.

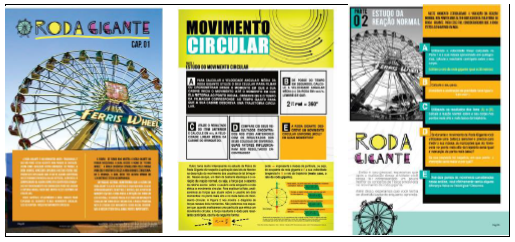

A figura 2 traz um dos brinquedos abordados na revista: a roda gigante. Neste brinquedo tem-se o interesse de estudar o movimento circular e as forças que agem sobre os passageiros. Perceba que o conteúdo relativo a este objeto está distribuído em três páginas. Na primeira página há uma apresentação sobre a roda gigante, enquanto na segunda há uma atividade prática sobre o movimento circular. Já na terceira, há atividades sobre as forças que atuam sobre o passageiro durante o passeio de roda gigante.

Os textos relativos aos outros três brinquedos seguem uma dinâmica análoga ao da roda gigante. Ao utilizarem cada brinquedo, os estudantes eram instigados a realizarem medições de altura, tamanho e tempo; e assim, posteri-ormente utilizá-las para confirmar ou descobrir parâmetros tais quais: velocidades, velocidades angulares, energia cinética, energia potencial, momento linear, dentre outros.

Após a confecção do material, a sua aplicação, que ocorreu numa turma de terceiro ano do ensino médio, se deu em dois momentos, quais sejam:

No primeiro encontro, contemplado por duas aulas de 50 minutos cada, totalizando uma hora e quarenta minu-tos, ocorreu o levantamento dos subsunçores dos estudantes acerca dos temas envolvidos nos brinquedos e que eram relacionados à mecânica. Assim, houve a divisão em seis grupos, cada um constituído de quatro ou cinco estudantes. A cada grupo foi proposto um assunto dentre os seguintes: cinemática da translação; cinemática da rotação; leis de Newton; energia mecânica; momento linear. Nesse percurso, foram propostas algumas questões do livro didático sobre os assuntos, as quais deveriam ser discutidas pelos grupos e posteriormente apresentadas. Cada grupo discutia internamente as questões referentes ao conteúdo escolhido por seus componentes. A culminância se dava com a apresentação de cada grupo para os outros grupos.

O segundo encontro foi realizado no parque, e ocorreu numa manhã. A atividade teve início por volta das 8h30 e foi finalizada em torno de 11h da manhã. O parque de diversões onde a atividade ocorreu é localizado no Parque da Cidade de Brasília, e dista cerca de cinco quilômetros da escola particular em que a pesquisa foi conduzida. Cada aluno recebeu um exemplar da revista “Ensino de Mecânica no Parque de Diversões”. No parque, os grupos ficaram livre para realizarem as medições e responderem as atividades propostas na revista. As medições eram realizadas enquanto eles brincavam nos brinquedos.

Na aula posterior à visita ao parque, cada grupo deveria entregar um trabalho contendo as respostas das per-guntas contidas na revista. O professor-pesquisador também entrevistou um componente de cada grupo afim de co-nhecer as impressões acerca da metodologia proposta. Ao fim desse encontro, foi realizada a análise dos dados e discussão dos resultados. Dessa forma, na próxima seção apresentaremos tais resultados e as discussões.

IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção, apresentaremos os resultados da aplicação do produto educacional. Optamos por elencar depoimentos de estudantes que participaram da atividade no parque acerca da metodologia utilizada. Porém, cabe ressaltar que embora alguns depoimentos sejam empolgantes, a sensação de estar presente na atividade e ter a possibilidade de ver os olhos dos estudantes brilhando por estarem entendendo a Física na prática é algo intangível, e assim, impossível de ser descrita.

Iniciamos a apresentação dos resultados pelo depoimento de dois estudantes sobre a experiência que tiveram ao estudar a física da montanha russa. Os nomes dos estudantes foram omitidos. De acordo com o primeiro estudante:

… foi uma experiência inovadora que nos deu uma outra visão sobre a Física, uma visão que a física está presente em nosso dia a dia e que é essencial para nosso bem-estar e para nossa diversão. O passeio também nos possibilitou que os cálculos e equações fossem compreendidos de maneira mais simples e menos chata, pois visualizamos parte delas no funcionamento dos brinquedos. Por outro lado, o segundo estudante relatou: “eu não senti nada, mas foi melhor que ficar fazendo contas sem sentido na sala de aula”.

O primeiro comentário pode ser dividido em duas partes. Primeiramente se observa que o estudante teve uma visão sobre a disciplina diferente do que percebia anteriormente. Segundo ele, isso se deu pelo fato de ver que no dia a dia o uso e aplicação da Física contribuem para o bem-estar e diversão.

A ciência, na condição atual, é o resultado de descobertas ocasionais, nas primeiras etapas, e de pesquisas cada vez mais metódicas, nas etapas posteriores (Cervo y Bervian, 2002, p. 3).

Portanto, na visão do estudante a percepção da ciência em questão, antes não aparentava ser uma descoberta interessante. Porém ao visualizar a importância prática do conteúdo, o estudante compreendeu as benesses envolvi-das nesta ciência. Isso converge com as ideias de Freire (1996), as quais já foram discutidas no referencial teórico deste trabalho, e que evidenciam a importância de trazer o ensino para a realidade do discente. Além disso, ao notar a importância prática do conteúdo estudado, uma rota em direção à aprendizagem significativa é traçada, bem como preconiza Ausubel (1963).

Na segunda parte da resposta deste primeiro comentário, o discente relata que: “o passeio também nos possibili-tou que os cálculos e equações fossem compreendidos de maneira mais simples e menos chata, pois visualizamos parte delas no funcionamento dos brinquedos”. O aluno descreve que os cálculos e equações eram, pelo simples fato de ver o funcionamento do brinquedo, mais fáceis de serem assimilados. Nestas condições, é muito provável que para este determinado estudante, as respostas do questionário sobre a montanha russa tenham sido envolventes e atrati-vas, não aparentando ser uma tarefa “chata e difícil, e sim simples” como ele mesmo alegou. Essa narrativa converge ao comentário de Libâneo (2002), para o qual o ensino pode ocorrer em muitos lugares, institucionalizados ou não, sob várias modalidades.

O segundo comentário sobre a montanha russa, tem um enfoque um tanto juvenil na primeira parte. Como se vê o estudante relata o seguinte “não senti nada”. Contudo, é de conhecimento que o movimento nas montanhas russas modernas cria uma força centrífuga mais elevada, capaz de superar a atração da gravidade, isto é o que mantém os passageiros seguros nos assentos e traz uma sensação no corpo de estar sendo empurrado contra o assento do brin-quedo. É muito provável que o estudante se refira ao “não senti nada” quando relata a emoção ao usar o brinquedo, como medo ou pavor. Outrossim, na segunda parte de seu comentário o discente denota que “foi melhor que ficar fazendo contas sem sentido na sala de aula”. Então, as atividades elaboradas e respondidas na revista, devido ao fato de serem experimentadas e respondidas num ambiente não formal, não foram entediantes como em sala de aula. Apesar do discente não gostar de ficar fazendo contas em sala de aula, a atividade exercida no parque de diversão, o instruiu a pensar, reformular os conceitos dos conteúdos abordados, que antes, para ele, eram apenas vistos como sendo chatos.

Outro relato que chama a atenção é o apresentado por um discente acerca do carrinho bate-bate: “acerca dos carrinhos de bate-bate, durante essa experiência mais dinâmica os conceitos de mecânica se tornaram mais visíveis e simples de se aprender, uma vez que o projeto unificou a diversão, a teoria e a experimentação”.

Percebemos no comentário deste discente que há novamente uma aprovação, em sentido positivo relacionada à averiguação prática do uso da Física neste brinquedo. Para este aluno se tratou de uma “experiência mais dinâmica”, não havendo uma contraposição ou censura a respeito da matéria. Certamente, para ele, o ensino em local formal tem boa recepção, e a possibilidade de mudança para aprendizagem em espaço não formal, apenas trouxe dinamismo em aprender. Mais adiante, em seu relato, o estudante diz que a aprendizagem no parque de diversão “unificou a diversão, a teoria e a experimentação”. Neste escopo, ele soube discernir, em boa semântica e ordem, o que fora proposto nesta atividade de aprendizagem. A primeiro ver, os participantes poderiam usar todos os brinquedos, in-clusive aqueles que foram selecionados para a aprendizagem. Então, houve o momento da diversão. Em seguida, buscou-se reaver o organograma mental conceitual sobre as teorias passadas em sala de aula e aplicadas em cada brinquedo, passando então a ser observado além da teoria.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados da pesquisa que fomentou este trabalho evidenciaram que aulas em espaços não formais podem ser bastante promissoras para se proporcionar aos estudantes uma aprendizagem significativa, sobretudo se a metodo-logia no espaço diferente do habitual for acompanhada por um material potencialmente significativo. Nesse bojo, foi apresentada uma proposta de aula de mecânica num parque de diversões. Para esse fim, foi confeccionada a revista intitulada “Ensino de Mecânica no Parque de Diversões”, a qual pode ser considerada um material didático potencial-mente significativo. A reação dos estudantes no momento das aulas, bem como os relatos nas entrevistas demons-traram que a metodologia foi bem acolhida por eles. Por fim, temos a perspectiva de ampliar aula de outros conteúdos de física do ensino médio a ambientes não formais diversificados.