1. Introducción

La problemática que aborda este artículo es el desarrollo productivo de las comunidades rurales, enfocando en los pequeños productores de sistemas agroalimentarios locales en el marco de la Economía Social y Solidaria. Desde esta mirada se revisan algunos resultados preliminares de una investigación en curso que analiza la situación de las zonas cercanas a la ciudad de Paraná, caracterizadas por el contraste entre grandes producciones agrícolas con vistas a la exportación, expulsoras de mano de obra y poblaciones, y un cordón de quintas y explotaciones familiares que tienen en el mercado local de productos alimenticios a su principal demandante. La propuesta es entonces destacar la pequeña explotación agropecuaria, asimilable al concepto de Agricultura Familiar, en la que trabajan los integrantes del grupo y aparecen posibilidades de generar empleo adicional para la comunidad cercana y por lo tanto excedentes para el mercado local.

Se conforma así un perfil productivo específico, con la presencia que tiene la agricultura familiar en el mercado laboral y la cultura del trabajo de la tierra asentada en el territorio, a partir del cual se analiza la forma de organización y su anclaje local desde una lógica económica que discuta al modelo neoliberal. Se puede así presentar al periurbano de la ciudad de Paraná como ámbito del estudio, enfocando en las posibilidades que tiene el abordaje territorial para la generación de opciones de desarrollo.

Se trabaja en la agricultura familiar por insertarse firmemente en la economía y la cultura de este territorio de perfil rural, pero también por su aporte a la Soberanía Alimentaria entendida como objetivo político, ambiental y de bienestar, en contraposición al modelo extractivista y expulsor que propone el neoliberalismo. Este acercamiento a la problemática del desarrollo rural revisa algunos mecanismos que actualmente inciden en el mismo, para realizar un aporte crítico basado en la Economía Social y Solidaria como modelo socio-económico de producción, distribución y consumo que dinamice los sistemas productivos de gestión local, y como promotora de un desarrollo más equitativo del territorio.

El acercamiento inicial a la realidad productiva de los ámbitos periurbanos encuentra en las cadenas de valor agroalimentarias un elemento descriptivo de las relaciones entre los actores del entramado del territorio. Se apela a Madoery et al. (2011), para una aproximación a estas formaciones asociativas, quienes consideran que:

…el concepto de cadena ha evolucionado hasta considerarse como aglomeraciones de empresas localizadas en un territorio con cierto grado de especialización productiva y que mantienen vínculos (que facilitan su articulación, interacción, cooperación, innovación y aprendizaje mutuo) entre ellas, y con otros actores tales como gobiernos locales, asociaciones, ONGs, entre otras, logrando como resultado de ello una mayor eficiencia colectiva (p.154).

Estas formaciones, más allá de su denominación instrumental, se basan en la asociatividad -en tanto generación de esos vínculos necesarios-, que aunque no está ausente en los territorios, podría multiplicarse si tuviera mayor presencia en las políticas e instrumentos locales, tanto públicos como del sector privado. Se propone entonces revisar la importancia de los vínculos asociativos que consolidan estos entramados productivos, para lo que se apela al concepto Sistema Productivo Local (SPL). Desde el enfoque de Desarrollo Territorial que asume este artículo, este formato asociativo tiene el efecto de ser abarcador de las distintas realidades productivas y organizativas que adopten los actores de cada territorio en particular.

Se justifica explorar estas formaciones asociativas y los actores relacionados, por su influencia en la economía local y por su importancia en la construcción de opciones que antepongan la Soberanía Alimentaria -territorial, culturalmente inclusiva, ecológica- frente al modelo extractivista y contaminante propuesto por el neoliberalismo, mejorando así la calidad de vida de la población en general. En este esquema, los productores de la agricultura familiar se vuelven protagonistas del proceso de desarrollo local, quienes a través de la Economía Social y Solidaria (ESyS) pueden encontrar un circuito de producción e intercambio justos que lleven a liberar las sinergias del sistema productivo.

En su dimensión analítica, el trabajo en el que se basa este artículo parte del resultado de entrevistas a actores clave relacionados al SPL, que se complementa con la búsqueda de información secundaria, para en base a estas dos fuentes rastrear y poner en tensión las categorías establecidas y como son expuestas. Por el alcance de sus objetivos, se trata de una investigación exploratoria, entendida como la que busca “familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa respecto de un contexto particular, investigar nuevos problemas, identificar conceptos o variables promisorias” (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2006, p.101).

Con relación a las improntas o lógicas investigativas se hace énfasis en lo cualitativo, centrándose en las entrevistas preliminares, recuperando los puntos de vista y descripciones de actores del territorio: productores e instituciones relacionadas. Pero esto no significa dejar de lado un aporte complementario de los números del sector, de forma de dimensionarlo y revisar las tendencias que presente a nivel local.

Acerca del análisis de las categorías y sus implicancias, se buscó encarar la definición operacional a partir de conceptos sensibilizadores que evidencien dichas categorías, establecidas por el abordaje inicial, pero sin generar por eso un encasillamiento de los futuros resultados del estudio (Castro, 2009):

Cómo se relaciona el productor con otros del territorio y con asociaciones de productores.

Qué resultados percibe, que experiencias solidarias o colaborativas reconoce.

Qué opiniones surgen respecto a lo que aportaría un circuito Social y Solidario.

Qué circuitos económicos aparecen en el SPL (explícita o implícitamente).

Cómo entiende al desarrollo de la zona, que ideas se hace sobre el progreso.

Qué diferencias aparecen entre los productores aislados y los asociados.

Cómo abordan el desarrollo del territorio las instituciones relacionadas.

Qué modelos productivos se reconocen en estas visiones de desarrollo.

Qué presencia tienen la agroecología, las ferias locales u otros aspectos relevantes de la Soberanía Alimentaria.

Qué presencia tiene la discusión sobre la Soberanía Alimentaria entre los actores.

A partir de estos conceptos sensibilizadores, se generaron las guías para las entrevistas. Una primera para los productores, y otra para los actores institucionales que podrán ir enriqueciéndose a medida que se avance en el trabajo de campo. Esta dinámica inherente a la investigación cualitativa es establecida por Castro (2009) al referirse a la “teoría fundamentada”:

La realidad social debe ser abordada con el fin de descubrir problemas relevantes y significativos que ocurren en ese momento; problemas que, por definición, no pueden detectarse con anticipación, esto es, antes de que entremos en contacto con la realidad. (p.68)

Luego de esta introducción, en el segundo apartado se revisan las categorías abordadas por la investigación: la asociatividad en tanto vínculo complejo entre los actores, el anclaje territorial de los sistemas productivos, la Economía Social y Solidaria como circuito dinamizador, los productores de la agricultura familiar como actores relevantes y la Soberanía Alimentaria como objetivo político de desarrollo. Seguidamente, en el tercero, se exponen las características que revela el abordaje preliminar del periurbano de Paraná, que abona a pensar la justificación de este abordaje de la problemática y a las conclusiones que se plantean en el apartado final.

2. Un abordaje del territorio desde la ESyS

En este planteo de la problemática aparece la pertinencia de un abordaje que tenga a la asociatividad como factor de desarrollo, y desde ahí explorar las formas organizativas existentes en los territorios. Para ello se propone utilizar el concepto de Sistema Productivo Local, más allá de la forma que asuma en cada situación: red de productores, cadena agroalimentaria, distrito agrícola, o clúster de la alimentación[1].

La decisión sobre las opciones de desarrollo que se apoyan o defienden a través de los esfuerzos de la sociedad se disputa en la arena política, donde se descubre cómo distintos modelos económico-productivos, a través de su puesta en práctica, responden a distintas concepciones de la sociedad buscada. Este trabajo no es ajeno a esta puja de modelos, que propone resumir en uno insostenible y excluyente, y otros muchos, diversos, que giran alrededor de la sostenibilidad y de la inclusión de los olvidados. La discusión debería darse entre esas muchas posibilidades, dejando ya en el pasado a la lógica del neoliberalismo ante la evidencia indiscutible de su inviabilidad (Palma, 2020; Stiglitz, 2002).

Junto con la comprensión de los vínculos que cohesionen al sistema productivo, y del entorno en el que se asiente, en este caso agrícola, se considera políticamente relevante el actor que lo lleva adelante, por su opción de desarrollo, pero también como problematización de las particularidades de cada territorio. Uniendo luego el camino que va desde los productores de alimentos -y no de commodities-, hasta la comercialización directa al consumidor, es que se pone el foco en la Economía Social y Solidaria.

Esta búsqueda de otro camino para el bienestar económico y social de las comunidades, lleva a la disputa por el sentido que se le dé a ese proceso de desarrollo. Desde muchos sectores ligados de una forma o de otra a los sistemas productivos en cuestión se propone a la Soberanía Alimentaria, y aquí se la considera en tanto forma de expresión política de los actores, compatible con el Desarrollo Territorial.

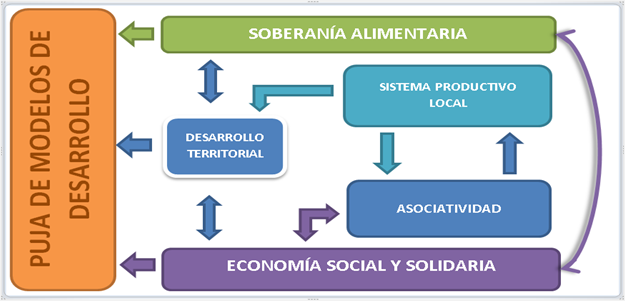

En el siguiente esquema se muestra la relación entre los conceptos que se desarrollan en los siguientes apartados.

elaboración propia.

Figura 1. Relaciones entre las categorías en juegoNota: el esquema muestra las relaciones encontradas a partir de la revisión conceptual y de las entrevistas preliminares con actores clave.

2.1. Asociatividad

Se parte de este punto por considerarse que es el elemento clave de los Sistemas Productivos Locales que se proponen como forma organizativa, pero cabe remarcar que la relación entre los distintos conceptos que se revisan en este artículo no es lineal, todo lo contrario.

Desde una visión amplia de la asociatividad se pone en primer plano una cuestión social, que supone la necesidad que tienen las personas de acercarse unas a otras para cubrir distintas necesidades, y para esto emprender distintas empresas. Peixoto de Albuquerque (2004a) acerca una primera definición desde La Otra Economía, un importante compendio de lecturas de la economía social:

Por asociativismo, en sentido lato, se entiende el proceso por el cual una o más personas y/o grupo(s) deciden reunirse de forma regular, pero no necesariamente continua, para atender demandas comunes (p.31).

También desde la corriente de la economía social, de Jesús y Tiriba (2004) apuntan -en referencia a la cooperación, una de las formas de asociación más presente en estas latitudes-, que “…significa tomar parte en una empresa colectiva cuyos resultados dependen de la acción de cada uno/a de lo/as participantes” (p.87), agregando además que de ella dependen los emprendimientos colectivos. Para el presente abordaje puede verse a la cooperación como expresión más completa y virtuosa de las asociaciones entre productores individuales, o entre organizaciones.

Entre estas necesidades comunes se puede contar por supuesto la de producir los bienes necesarios para la vida, dando prioridad a la motivación económica. Individuos y organizaciones cooperan para mejorar su perfil productivo, para lograr mayores niveles de eficiencia y conseguir objetivos de mayor alcance. Con este enfoque de necesidades productivas, aparecen las “…asociaciones de trabajadores o de pequeños propietarios organizados para la realización de actividades productivas; la prestación de servicios o de trabajo de producción y comercialización de productos” (Peixoto de Albuquerque, 2004a, p.35). Pero este autor enriquece el concepto desde un punto de vista no exclusivamente economicista para el asociativismo, que esté sostenido por la cooperación en pos de un bien común, respetando las individualidades y repartiendo equitativamente el fruto del esfuerzo. En el núcleo de estos procesos, está la autogestión, la forma organizativa en la que las personas convergen para llevar adelante sus actividades, en la cual las decisiones son tomadas por los participantes. Este aspecto autogestivo de la asociatividad aparece en sus dimensiones social, económica, política y técnica, ya que:

La esencia de esta práctica social está fundada en la partición del poder y de la ganancia, en la unión de esfuerzos y en el establecimiento de otro tipo de actuar colectivo que encuentra, en la cooperación calificada, la implementación de otro tipo de acción social. (Ibid., p.46)

De igual forma que desde la ESyS, en los enfoques del Desarrollo Territorial no es solo el aspecto económico el que se destaca como componente de la asociatividad. La cultura, el ambiente, las instituciones que conforman lo local son dimensiones que influyen en los individuos al momento de asociarse para buscar una mejora en sus territorios, para buscar nuevas opciones para el desarrollo. Francisco Albuquerque (2006), al revisar el impulso de ciertas formaciones colaborativas -Distrito Industrial y Clúster-, lo expone claramente desde un abordaje integral que se basa primero en las cuestiones relacionales para incluir las motivaciones económicas y organizacionales:

Estas políticas deben tratar de impulsar o abrir espacios de encuentro entre los diferentes actores -públicos y privados- territoriales, a fin de promover un aprendizaje colectivo, alentar relaciones de confianza, e impulsar la cohesión social no sólo por motivos éticos sino también por consideraciones de eficiencia económica y empresarial. (p.6)

El autor expone igualmente la relación entre los aspectos asociativo y económico, al hablar de las dinámicas de interacción entre los agentes territoriales, afirmando que el aprendizaje generado “permite en la práctica el logro de rendimientos crecientes a escala, los cuales no dependen del tamaño de las empresas, sino de la calidad y densidad del tejido de relaciones entre los diversos actores e instituciones” (Ibid., p.12).

Se debe agregar a esta definición conceptual un punto de vista crítico desde los actores, para lo que se apela a un estudio psico-social enfocado en la asociatividad entre productores rurales de Formosa que plantea la cuestión confrontando los beneficios y los conflictos de la cooperación. Landini, Lacanna y Murtagh (2013) aportan, entre otros puntos, esta mirada desmitificante:

Entonces, se concluye que las representaciones que las personas tienen sobre el asociativismo pueden convertirse en una traba para su concreción, ya sea porque la inducen sin alertar sobre las dificultades que forman parte de ella o porque la retratan como una opción imposible. (p.263)

Como se puede ver en los autores citados, en el marco de los estudios económicos y organizacionales, aparecen diversos modelos de asociación entre unidades productivas: clúster, distrito industrial, cadenas productivas, asociaciones civiles, mutuales, cooperativas de productores, redes, etc. Estas entidades pueden estar o no abiertas a otros actores, pueden estar más o menos formalizadas, o tener distintos horizontes temporales. Lo que tienen en común es el hecho de conformarse en base a distintas formas de cooperación.

Se va delineando, entonces, este abordaje de la asociatividad en tanto vínculo complejo, generador de un entramado de productores e instituciones que se basa en la cooperación para el bien individual y del conjunto con una dinámica autogestionaria, y que se relaciona con un territorio dado y con el resto de actores que lo constituyen.

2.2. Sistemas Productivos y Territorio

El enfoque de este trabajo contempla la idea fuerza que sostiene que los cambios estructurales que se dan a nivel global, tienen complejas consecuencias en lo local, por lo tanto una estrategia productiva debe comenzar por entender al territorio como lugar del desarrollo. Francisco Albuquerque (2006) aclara al respecto:

Por ello, una visión más detenida de la fase actual del desarrollo económico señala que el avance de la globalización y la mayor integración de las economías nacionales y regionales acentúa, más que minimiza, la importancia de los diferentes territorios, los cuales se encuentran, además, mucho más expuestos que en el pasado a las crecientes exigencias competitivas, y deben abordar endógenamente, esto es, desde sus diferentes estructuras socioeconómicas e institucionales, la introducción de innovaciones sustantivas en la base productiva y tejido empresarial. (p.9)

Albuquerque (2013) revisa en otro de sus aportes la evolución de las distintas teorías económicas, y las tensiona para poner al territorio en el primer plano como aquí se busca sostener. Actualmente, a partir de los cambios estructurales y las nuevas exigencias de competitividad, se hace visible un enfoque de lo local como centro del desarrollo productivo, por lo que el enfoque debe ir más allá de los números de la macroeconomía, para dar impulso a una propuesta que tenga en cuenta los territorios:

…la política de desarrollo local trata de ir más allá de la atención prioritaria que se da a las grandes empresas y a la visión macroeconómica, ofreciendo una visión más completa de la economía, que incluye al conjunto de los sistemas productivos locales, a fin de crear y garantizar condiciones de fortalecimiento de la base productiva de los respectivos territorios. (p.52).

En este mismo sentido, Antonio Vázquez Barquero (2007) afirma además que el desarrollo puede ser un proceso endógeno, en el que se aprovechen las capacidades locales, en sentido amplio, como motor del crecimiento:

Dado que durante las últimas décadas las administraciones centrales se han ocupado, sobre todo, de las cuestiones macroeconómicas, los actores locales han asumido la función de hacer el sistema productivo más eficiente, promover la equidad y el bienestar de los ciudadanos y mejorar la calidad de vida de la población mediante la ejecución de proyectos de desarrollo. (p.204)

Para describir a los SPLs, se propone entender por lo tanto primero al territorio, ya que es el entorno en el que se asientan estos sistemas productivos. Es importante aquí destacarlo como una construcción social localizada en una geografía, pero que sujeta a relaciones de poder intrínsecas y extrínsecas, es campo de disputa política respecto a las opciones que proponen los actores. Entre sus tantos aportes, Albuquerque y Pérez Rozzi (2013) describen claramente al territorio desde el enfoque multidimensional del Desarrollo Territorial:

…el concepto de territorio al que nos referimos no es solamente el espacio geográfico en el que tienen lugar las actividades económicas o sociales. El territorio es el conjunto de actores y agentes que lo habitan, con su organización social y política, su cultura e instituciones, así como el medio físico o medioambiente del mismo. Se trata de un sujeto (o “actor”) fundamental del desarrollo, al incorporar las distintas dimensiones de éste, es decir, el desarrollo institucional, cultural y político, el desarrollo económico, el desarrollo sustentable ambientalmente, y el desarrollo social y humano. (p.2)

Sumando a esta aproximación se trae a Rogerio Haesbert (2011), que en su texto El Mito de la Desterritorialización busca una “perspectiva integradora” del concepto de territorio, que incorpore una caracterización más completa disciplinariamente para abordar su alcance, entendiéndolo entonces “como un espacio que no puede considerarse ni estrictamente natural, ni solamente político, económico o cultural” (p.64). Este autor hace un recorrido de los distintos enfoques del concepto, desde las ciencias sociales y desde las naturales, para criticar los planteos sobre la pérdida de importancia política y social de los territorios frente a la globalización, en tanto arena de disputa por el poder en los distintos niveles de decisión. Parte de la idea que desde distintas áreas del conocimiento se aborda el concepto en forma recortada, con el sesgo que le imprime esta compartimentación del saber; a partir de allí busca entender estas dimensiones (política, cultural, económica, y además naturalista), alrededor de las cuales las distintas perspectivas abordan la temática.

Con base en este criterio integrador, Haesbert (2011) destaca entonces una “perspectiva relacional”, que define al territorio a partir de las relaciones de poder socio-históricas que se desarrollan hacia el interior del mismo, pero sin dejar de estar configurado en red con otros territorios y dimensiones espacio-temporales:

Así, podemos afirmar que el territorio, en términos relacionales, o sea, en tanto componente espacial del poder, es el resultado de la constitución diferenciada entre las múltiples dimensiones de ese poder, desde su naturaleza más estrictamente política hasta su carácter en rigor simbólico… [2] (p.79, énfasis en el texto original)

Esta aproximación conceptual al territorio significa que las relaciones entre los actores se insertan en pujas políticas locales pero influenciados desde lo exógeno, tensionan las distintas opciones que defienden productores e instituciones, se expresan en sus formas de organizarse para la producción, entre ellas las asociativas.

En línea con estas características, desde el Desarrollo Territorial se propone la conformación de sistemas productivos con el objetivo de ganar competitividad, resaltando el criterio sistémico de enriquecimiento del alcance de los posibles proyectos de desarrollo. Lo que se establece como primordial es ver cómo se desenvuelven los actores, qué modalidades de participación local y de colaboración institucional aparecen a través de su entramado, cómo asimilan los temas ambientales, o qué procesos de innovación van emergiendo (Albuquerque y Pérez Rozzi, 2013; Vázquez Barquero, 2007; Albuquerque 2006).

Para entender estas formaciones productivas, que se plantean como territorialmente referenciadas, se propone la concepción marshaliana que afirma que la proximidad entre los actores posibilita la generación de externalidades positivas -sinergias-, a partir de la asociatividad, la circulación de innovaciones, la actividad de las instituciones de apoyo, etc. El anclaje en lo local incorpora así la cultura, ambiente, relaciones e historia que a ese nivel se desenvuelven, alcanzando de esta forma un desarrollo integrador y sostenible:

Un Sistema Productivo Local (SPL) es un conjunto de empresas y de instituciones localizadas en un mismo territorio, cuyo funcionamiento interactivo (y sistémico) permite el desarrollo económico, tecnológico y social de su comunidad. (Naclerio y Trucco, 2015, p.8)

De lo que se trata es de acrecentar la eficiencia del sistema aprovechando estas externalidades, en base a la incorporación de innovaciones tecnológicas, ambientales, de gestión, e institucionales, especialmente en las actividades productivas y en las redes de cooperación asociadas a dichos territorios:

De ahí la importancia, cada vez mayor, de sistemas de articulación territorial que aseguren la vinculación entre las empresas, las instituciones de apoyo a la innovación y los actores territoriales clave, tanto privados como públicos y comunitarios. (Albuquerque, 2019, p.2)

Pueden surgir entonces los elementos para fomentar un modelo endógeno de desarrollo basado en las capacidades locales, en recursos compartidos y en la aparición de economías externas. Vázquez Barquero (2007) expresa claramente a lo que apunta la conformación de estas formas asociativas:

Se trata de un modelo de organización que permite generar rendimientos crecientes cuando la interacción entre las empresas propicia la utilización de las economías externas de escala existentes en los sistemas productivos, a fin de cuentas uno de los potenciales de desarrollo de las economías. (p. 194)

La idea central a resaltar es que existe la posibilidad de aprovechar criterios de eficiencia que, aunque provienen de la lógica empresarial, pueden aplicarse a formaciones “en red” de pequeños productores y sus organizaciones, subordinándolas a las opciones y las formas de colaborar que decidan llevar adelante, a partir de la diversidad de criterios que se proponen desde el Desarrollo Territorial. Como se organicen y cooperen grupalmente, la relación que tengan con el territorio que habitan y con el resto de los actores que lo conforman, y qué expectativas se planteen respecto a su desarrollo, son temas que busca tensionar este estudio:

Este enfoque territorial muestra la necesidad de avanzar hacia la ampliación de la planificación estratégica y participativa desde la organización eficiente de la cadena productiva y red de empresas a la totalidad de los aspectos que atañen a la comunidad de personas y los procesos de organización y gestión del desarrollo local. (Albuquerque, 2006, p.7)

De este punto se desea remarcar la necesidad de atender algunas dinámicas críticas del enfoque territorial: las sinergias que resultan de las relaciones entre los actores del sistema, las capacidades a nivel local para sostenerlo y la innovación productiva y social para dinamizarlo. No es la idea de este aporte hacer una revisión de estos temas, pero sí destacarlos como trascendentales para reforzar lo que a continuación se propone.

2.3. La respuesta desde la Economía Social y Solidaria

Entre las opciones para dinamizar la cooperación –propuesta asociativa autogestionaria y solidaria-, está la que se plantea desde la Economía Social y Solidaria (ESyS), que significa la posibilidad de que el valor generado por los actores se les retribuya de forma más justa, y que los excedentes generados por el sistema se reinviertan endógenamente, ampliándolo hacia más actores. A su vez, permite aprovechar las economías de escala y alcance que presentan los SPLs para que aumente el valor generado por el sistema, apalancándolo en un círculo virtuoso. De esta forma se genera la revalorización y redistribución del flujo del circuito económico en forma solidaria, cuestión que Euclides André Mance (2004a) expone en claramente:

Así, vendiendo la misma cantidad del producto final, se puede ampliar el número de trabajadores integrados a la red, el número de emprendimientos productivos solidarios, el volumen de ingreso distribuido en la red en forma de remuneración del trabajo, los excedentes generados en la red y su patrimonio. (p.49)

Para comprender la inserción de los sistemas productivos locales en la ESyS, y en la divergencia de modelos socio-productivos que propone, primeramente se va a separar aquí lo que se entiende por Desarrollo Económico, y por Desarrollismo, de lo que desde el enfoque territorial se plantea al respecto.

Las propuestas de la ciencia económica tradicional giraron -sobre todo con el auge desarrollista de los ´50 y ´60-, alrededor de la idea del crecimiento económico de “países atrasados”, es decir de las causas históricas de ese mal desempeño y las posibilidades para generar la acumulación productiva necesaria para alcanzar ciertos niveles de bienestar. Alexandre Roig (2008) explica claramente este criterio que surge a partir de la segunda posguerra:

A partir de ahí se conforma el campo del desarrollo en el cual se articulan pugnas de significados, de definición e implementación de políticas públicas, de instituciones que caracterizarán lo que es estar o no estar desarrollado y lo que implica desarrollarse o no. (p.83)

El modelo propuesto apuntaba a generar empleo y riqueza a través de distintos mecanismos, cuyo único reflejo era el aumento sostenido del PBI. No entraban en su ecuación básica ni los efectos de ese crecimiento en la distribución del ingreso, ni sus consecuencias sociales, culturales o ambientales.

Estos enfoques del acercamiento acrítico y exclusivamente económico al desarrollo coincidían en el punto de llegada, variando solo las formas y algunos aspectos estructurales a tener en cuenta, pero sin interrogarse sobre los beneficiarios del proceso y sus concepciones de progreso, y en general sobre la sociedad que pretendieran. La tendencia uniformadora se profundiza con el avance de la ideología neoliberal, y sus políticas económicas que también pretenden imponer su visión del mundo y un camino altamente competitivo para alcanzarla, invisibilizando las particularidades de lo local para homogeneizar su mercado e imponer su modelo. Atacando para esto los lazos sociales, las voces disonantes y, por lo tanto, toda posibilidad política de discutir qué desarrollo se pretende en cada lugar (Madoery, 2015; Stiglitz, 2002).

Reflexiones que surgieron desde distintas vertientes económicas y políticas -como la estructuralista, la neokeynesiana o la economía del bienestar-, llevaron entonces a incorporar indicadores que reflejaran el impacto del crecimiento en la distribución del ingreso, y luego en el bienestar general de la población. Al indicador del Producto Bruto Interno se agregaron otros -como el Índice de Desarrollo Humano elaborado por el PNUD[3]-, que reflejaran la salud, la educación o la esperanza de vida de la población, pero sin dejar de basar el enfoque en el crecimiento y en los grandes agregados socio-económicos.

Estas teorías -e ideologías-, y sus complejizaciones hacia un abordaje algo más integral, nunca cuestionaron el horizonte que proponían, un destino eurocéntrico como única forma de realización de la sociedad. En esto aclara Oscar Madoery (2015) desde el enfoque territorial, al hablar de las tensiones epistemológicas del concepto de desarrollo:

De este modo, una versión limitada y sesgada del proceso de desarrollo fue ocupando el lugar de relato predominante, donde se asumía que el comportamiento económico de los actores podía ser analizado prescindiendo del contexto histórico, social, cultural e institucional donde estos se desenvuelven. (p.13)

En respuesta a la visión única, las corrientes teórico-prácticas relacionadas al desarrollo local que se revisaron en el punto anterior, propusieron entender al crecimiento económico como una más entre las dimensiones de abordaje, enfocando a su vez el proceso en los territorios, en lugar de a nivel países o regiones enteras. Desde este anclaje territorial, y teniendo en cuenta a los sistemas productivos locales como forma de abordar la organización que adoptan los actores, se puede retomar el vínculo con la ESyS.

Mance (2004a) acerca una visión de las cadenas productivas en esa línea, apuntando que están compuestas por “todas las etapas realizadas para elaborar, distribuir y comercializar un bien o servicio hasta su consumo final” (p.47), y propone hacer el mapeo de actividades de la cadena de productores, en base a una selección de proveedores solidarios, y además ambientalmente responsables.

El mismo autor propone un enfoque que puede contemplarse como criterio general, para abordar las formas de asociatividad sin condicionar las opciones que construyan los actores. A partir de esas modalidades emergentes y de las formas concretas que adopten podría buscarse una “expresión” para los sistemas que se revisan. El concepto que aporta Mance (2004b), en su artículo “Redes de Colaboración Solidaria” es el que proviene de la teoría de sistemas, de la cibernética y de la ecología:

La noción de red pone el énfasis en las relaciones entre diversidades que se integran, en los flujos de elementos que circulan en esas relaciones, en los lazos que potencian la sinergia colectiva, en el movimiento de autopoiesis en que cada elemento concurre para la reproducción de otro… (p.353)

Mance (2004b) toma una posición en favor del componente solidario de las redes que acrecientan su protagonismo en diversos planos -político, cultural o económico-, en las que entre otras cosas se opta por un nuevo modelo de producción, distribución y consumo que respete la diversidad, el trabajo y el ambiente. Más allá que su abordaje apunte a una dimensión amplia y estructural de las relaciones sociales, aporta un criterio superador de los individualismos, que pone el foco en los eslabonamientos de la cadena local, proponiendo criterios cooperativos para la comprensión del flujo dentro del sistema:

…el excedente del proceso productivo –que bajo la lógica capitalista es acumulado por grupos cada vez más chicos– sea reinvertido solidariamente en el financiamiento de otros emprendimientos productivos, permitiendo integrar a las actividades de trabajo y consumo a aquellos trabajadores que están excluidos por el capital, ampliar la oferta de bienes y servicios solidarios y expandir las redes de productores y consumidores, mejorando las condiciones de vida de todos los que adhieren a la producción y al consumo solidarios. (p.358)

Se destaca, a partir de este acercamiento a las propuestas de desarrollo, que existe un circuito en el que se puede dinamizar a la asociatividad, y es el de la Economía Social y Solidaria. A partir de esta forma crítica de ver la cuestión económica, se propone un esquema dentro del que pueda operar un sistema conformado por productores de la agroalimentación, y que tenga en cuenta además a las instituciones con participación en la cadena de valor.

2.4. Pequeños Productores Agrícolas

Ahora, para sostener la pertinencia de la propuesta de abordar este sistema productivo agroalimentario desde la Economía Social y Solidaria, no es menor por supuesto la cuestión del sujeto a considerar, no solo por el aspecto metodológico, sino como opción de desarrollo, como problematización de las necesidades del territorio. La imposición de las políticas neoliberales ha evidenciado una problemática que siguen enfrentando los pequeños productores de la agricultura familiar, presionados por el avance de la explotación capitalista en su versión más concentradora. Con los procesos de reducción de la influencia del estado y de internacionalización de la economía que significaron estas políticas, y de la mano de las consecuencias económicas y sociales de las mismas, tanto la emergencia alimentaria como el desempleo y la exclusión se volvieron situaciones que se debían abordar de forma integral (Carballo González, 2018; Bróccoli, 2011).

Como se aludió al presentar el tema de este artículo, se busca comprender a la pequeña explotación agropecuaria, en la que trabajan los integrantes del grupo familiar y aparecen posibilidades de generar empleo adicional para la comunidad cercana y por lo tanto excedentes para intercambio en el mercado de Paraná. El grupo al que se hace referencia está compuesto entonces por productores agrarios de pequeña envergadura, caracterizados por la aplicación del trabajo de la familia a extensiones de tierra reducidas, usualmente sin su titularidad y con baja o nula capitalización, que corresponden a una categoría específica.

El Foro Nacional de la Agricultura Familiar (FONAF) hace referencia a características cualitativas para enmarcar a los productores de la agricultura familiar, en tanto portadores de un legado cultural que relaciona familia y producción:

…la agricultura familiar es ‘una forma de vida’ y ‘una cuestión cultural’ que tiene como principal objetivo la ‘reproducción social de la familia en condiciones digna’, donde la gestión de la unidad productiva y las inversiones en ella realizadas es hecha por individuos que mantienen entre sí lazos de familia, la mayor parte del trabajo es aportada por los miembros de la familia, la propiedad de los medios de producción (aunque no siempre de la tierra) pertenece a la familia, y es en su interior que se realiza la transmisión de valores, prácticas y experiencias.. (2006, p.4)

A partir de esta definición, el FONAF (2006) pasa a diferenciarlos según una serie de indicadores como destino de la producción, residencia, empleo de mano de obra complementaria, etc. De la caracterización, y de lo propuesto como categorías, se entiende que para el FONAF pueden incluirse productores capitalizados, contratantes de mano de obra y que buscan el crecimiento y tecnificación de sus explotaciones.

Por otro lado, en el trabajo para el Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios (PROINDER) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), elaborado por Obschatko, Fotti y Román (2007), la definición hace referencia a Explotaciones Agropecuarias (EAPs) asociadas directamente a hogares de agricultores familiares, lo que permite en este acercamiento enfocarse en los pequeños productores agrícolas. Dados el escaso acceso al capital y la reducida capacidad productiva, generalmente deben completar sus ingresos a través de distintas estrategias, sobre todo buscando empleo fuera de la explotación, sea en el mismo rubro o en diversas actividades. En el estudio distinguen así tres “estratos” de productores:

-

- Tipo 1: con acceso a capital mínimo, y que está por encima del umbral de la pobreza.

- Tipo 2: al no contar con capital solo logra la subsistencia de la explotación, y ya presenta algunas condiciones de pobreza.

- Tipo 3: La explotación no le permite completar la reproducción del grupo familiar, es el que más accede a trabajos adicionales, y presenta necesidades básicas insatisfechas.

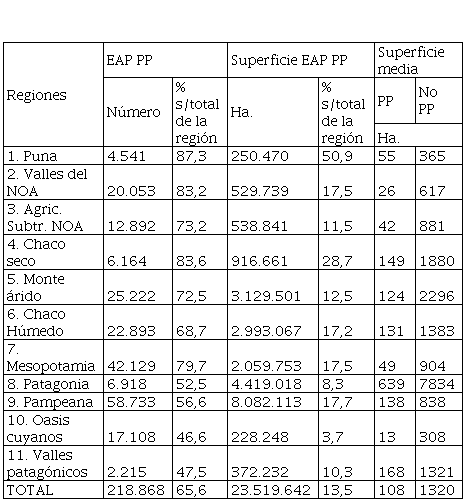

Esta investigación a la que se apela, aclara su necesidad de reducir la caracterización a indicadores medibles como parte de su opción metodológica, pero al mismo tiempo describe y busca diferenciar, con ese método, a los pequeños productores del “escalón siguiente”, donde empiezan a aparecer formaciones empresariales y explotaciones intensivas. Según datos elaborados a partir del Censo Nacional Agropecuario del 2002, apuntan que los pequeños productores representaban aproximadamente el 65% del total de EAPs del país, ocupando el 13,5% de la superficie total y generando el 19,3% del valor bruto dentro de la producción agraria (Obschatko, Fotti y Román, 2007).

Se aprecia por lo tanto la importancia del sector al que se hace referencia, pero también es de destacar la desproporción en cuanto a la propiedad de la tierra y al tamaño de las explotaciones, reflejando la imposición del modelo concentrador, extractivista y de exclusión.

Soverna, Tsakoumagkos y Paz (2008), en otro trabajo del PROINDER, abordan directamente la cuestión de la conceptualización y caracterización de estos productores. En el documento Revisando la definición de agricultura familiar, los autores ponen en discusión las dos aproximaciones anteriores para lograr un acercamiento a su delimitación cuantitativa, pero tensionando las condiciones estructurales de la definición: acceso a capital, contratación de mano de obra y servicios, y tenencia de la tierra. A estas condiciones se suman la diferenciación en cuanto a su acceso a mercados, las técnicas de producción, diversificación productiva, etc. Lo que se plantea es que hay una heterogeneidad y proponen evitar dicotomías descriptivas para no simplificar la tipificación:

En fin, debería adoptarse una definición que "ponga un techo" a las unidades familiares en base a condiciones estructurales (el trabajo asalariado en general y el peso de las labores contratadas podría ser esa condición), que considere no sólo las unidades sino también las características de las familias involucradas en la producción y a los sujetos sociales, tratando de no incluir a aquellos que tienen intereses como patrón o socio fuera de la EAP, y ¿por qué no?, considerar dentro de los tipos resultantes, los estilos de producción. (Soverna et. al., 2008, p.12)

A partir de este acercamiento, y en el marco del presente artículo, se entiende a los pequeños productores agrícolas en tanto presenten escaso o nulo capital aplicado a una producción con excedentes no capitalizables –o directamente sin ellos-, caracterizados por la aprovechamiento preponderante de mano de obra propia, del núcleo familiar o proveniente de su comunidad.

En cuanto a la posibilidad de encontrar en la agricultura familiar las formas asociativas que interesan aquí, en la Argentina existen sobrados casos de distintas organizaciones de productores con anclaje territorial, resultado de una rica historia de asociaciones, cooperativas o de iniciativas de formación de distritos y redes, vinculadas a su vez con organizaciones que los nuclean y con instituciones del territorio -actores públicos, privados y de la economía social-, muchas veces de alcance nacional. Los movimientos estructurales de las últimas décadas provocaron un proceso de discusión hacia el interior de este entramado, donde entre otros temas fue delineándose un abordaje de la cuestión agroalimentaria y del modelo de desarrollo buscado, con el trasfondo de una discusión que se viene evidenciando: extractivismo o agroecología.

2.5. Soberanía Alimentaria y Desarrollo

En la actualidad esta puja de modelos de desarrollo que gira en torno a la cuestión de fondo continúa, enfrentándose uno extractivista y concentrador, otro agroecológico, inclusivo y liberador.

Desde la opción por un modelo agroecológico y culturalmente inclusivo se propone, y se pone en juego, la Soberanía Alimentaria, que se puede comprender como la capacidad de la población de generar su propio alimento sin depender de agentes exógenos, y que se puede abordar territorialmente, a través de su dimensión social y ambiental, sin dejar de lado problemáticas como la tenencia de la tierra, la cuestión de género o la deuda con los pueblos originarios (Gorban, 2015).

Es en esta discusión de modelos, como ya se viene planteando, que debe entenderse el enfoque de este artículo. Por esto mismo se busca tensionar algunas de las disputas que se dan en el territorio, optando así por destacar el aspecto político, sin por ello restar importancia al resto de las dimensiones de lo local.

Desde lo que se denomina un pensar situado Madoery (2012) propone generar visiones alternativas a la hegemónica, reflejando la disputa política sobre qué modelos de desarrollo para qué comunidades se proponen desde la periferia. El autor aborda este aspecto político de la cuestión, en tanto instancia de discusión del modelo de desarrollo, apuntando que “de lo que se trata es de impulsar una disputa por el sentido mismo del desarrollo, dando cuenta de sus tensiones constitutivas” (p.4). Este sentido que plantea es lo que puede traerse desde su aporte respecto a los modos interpretativos de esta cuestión que emergen desde Latinoamérica:

El desarrollo como categoría de política situada expresa una mirada centrada en las personas y los pueblos en sus lugares de vida, con sus relaciones, sus tensiones, sus afectos y sus creaciones. Un pensamiento surgido de los contextos de experiencia, que reconoce condicionamientos exógenos, pero que emerge desde lo territorial, donde nace su fuerza alternativa. (Madoery, 2015, p.33)

El contenido que se le pretende dar al concepto de desarrollo entonces toma en cuenta la tensión entre propuestas alternativas, para interpelar a los actores en tanto beneficiarios del desarrollo. Esta negociación puede darse a partir de la apropiación de mayores cuotas de influencia por parte de fuerzas subalternas, o partir de la base de una creciente dominación por parte del estado. Por eso es que es a nivel del territorio donde se pueden discutir y construir los conceptos de desarrollo, sustentabilidad, distribución, etc., y es a este mismo nivel donde las políticas y las planificaciones deberían establecerse para lograr cubrir las demandas de la población. En esta cuestión nos puede aclarar Albuquerque (2006):

Así pues, en términos de intervención o de diseño de políticas de actuación, resulta obligado pensar conjuntamente la `construcción social del territorio´ junto con el fomento de los proyectos de integración productiva. (p.6)

Lo que aquí se plantea es que existen múltiples vías para el desarrollo, proceso que a su vez puede mostrar distintas opciones a partir de lo pretendido por los habitantes de cada territorio, sus destinatarios finales. Se consideran de esta manera los anhelos respecto de sus horizontes socio-culturales, de la comunidad y del ambiente en el que quieren convivir, como parte de una construcción compleja del proceso, dejando de lado imposiciones hegemónicas. José Luis Coraggio (2003) desde su aporte al Desarrollo Local, afirma que “…el mismo hecho de convocar con autenticidad, de manera amplia, y lograr que se dé un proceso de concertación acerca de la mejor estrategia para impulsar el desarrollo, es ya un hecho fundante, parte él mismo del proceso de desarrollo” (p.5).

Si entonces pueden los territorios construirse desde sus propias relaciones y necesidades, y por lo tanto dar sus propias pujas políticas, es a ese nivel que las opciones que la globalidad plantea deben discutirse, replantearse, descartarse o incorporarse. Pero más importante aún es que a nivel de lo local es donde -se insiste- las nuevas propuestas deben surgir, respetando recorridos históricos, deconstruyendo las relaciones de subordinación con los centros de poder y, por sobre todo, incorporando todas las voces. Albuquerque, en el artículo preparado para Los Aprendizajes desde ConectaDEL, resume esta perspectiva:

Como ya he señalado, el concepto de Territorio no es solamente el espacio geográfico en el que tienen lugar las actividades económicas o sociales. El territorio es el conjunto de actores y agentes que lo habitan, con su organización social y política su cultura e instituciones, así como su medio físico o medioambiente. (2015, p.18)

Como parte de esta discusión sobre las posibles formas de fomentar el desarrollo y de entender sus alcances, aparece una cuestión fundamental, que es la de revisar hacia donde debería conducir el proceso. Lo que se busca plantear es la discusión alrededor de las opciones de los actores, con un fuerte contenido político, económico e ideológico. A partir de esta tensión se encuentran en la propuesta de Soberanía Alimentaria las posibilidades de una construcción de abajo a arriba, para revisar en ella el abordaje del Desarrollo Territorial y la multidimensionalidad que éste propone, como complejización de los factores a tener en cuenta para dinamizar circuitos sociales y solidarios.

El formato de ganancia inmediata -especulativa-, exclusión social, concentración y exteriorización de riquezas y resultados -reinvertibles-, homogenización de visiones, y de mercantilización de lo público, va en oposición directa con el enfoque del DT. Este propone la endogenización, el progreso y la participación de la sociedad en general, y la valorización de los bienes públicos para motorizar un modelo de desarrollo de largo plazo, sustentable e integral, que se base en las particularidades de cada territorio.

3. Acercamiento al periurbano de Paraná, Entre Ríos

La problemática fue abordada inicialmente por un estudio exploratorio sobre el sostenimiento del empleo en el cordón rural que rodea a la Ciudad de Paraná, Entre Ríos. Esta decisión se relacionaba con la búsqueda de opciones para el desarrollo del territorio, tomando la producción agropecuaria familiar y los emprendimientos productivos que se le pudieran relacionar como fuente de empleo digno, entendido éste como “trabajo de calidad, productivo y seguro, con pleno respeto a los derechos laborales, con ingresos adecuados, con protección social, basado en el diálogo social, libertad sindical, negociación colectiva y participación” (Madoery et al., 2011, p.23). En cuanto al mercado de trabajo en la ciudad, las principales fuentes son los organismos del Estado, tanto provincial como nacional, y el comercio que se relaciona directamente al consumo generado por este sector. En el Gran Paraná -aglomerado entre los considerados por la Encuesta Permanente de Hogares-, el empleo estatal representa el 31,3 % y el privado el 68,7% restante, totalizando 87.658 personas empleadas (CIEFCE, 2016, p. 5). Esta fragilidad en la demanda laboral es la que dispara la búsqueda de soluciones que intenta el estudio al que se viene haciendo referencia.

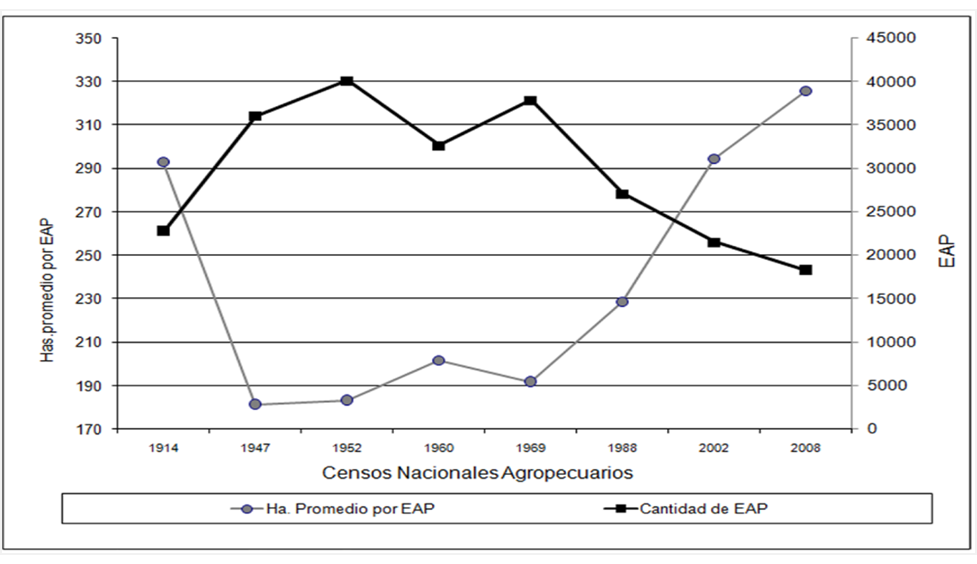

Para abordar la problemática se recorta el territorio que se corresponde con la zona periurbana de Paraná, caracterizado por el contraste entre grandes producciones agrícolas con vistas a la exportación -expulsora de mano de obra y poblaciones-, y un cordón de quintas y explotaciones familiares con el mercado local de productos alimenticios como principal demandante. Esta tendencia a la concentración de la tierra se puede ver en el siguiente gráfico:

Elaborado por Orsini et al. (2018) en base a Censos Nacionales 1914-1947 y los Censos Nacionales Agropecuarios (CNA) 1950, 1969, 1988, 2002 y 2008.

Figura 2. Evolución del número de Explotación Agropecuaria (EAP) (eje derecho) y de las hectáreas promedio por EAP (eje izquierdo). Entre Ríos.1914-2008.

El estudio sobre cadenas agroalimentarias realizado en la Universidad Nacional de La Plata (Bisang et al., 2018), aporta información muy completa sobre el sector, que podría proveer al mercado local y demandar puestos de trabajo del mismo. Por ejemplo, que al año 2015 empleaba en Entre Ríos a 133.768 personas, con un 50% en el eslabón primario de la cadena, un 33% en el manufacturero y un 18% en el resto (servicios, transporte, etc.), representando ese número el 7% del empleo agrícola del país. Según el mismo estudio, las cadenas agroalimentarias más importantes en la generación de empleo en la provincia son la avícola, la sojera, cítricos y bovinos, siendo la provincia más dependiente del sector de la agroalimentación, con un 38% de su producto bruto geográfico aportado por dichas cadenas. Estos datos preliminares reflejan un perfil productivo específico, demostrando la presencia que tienen las explotaciones agroalimentarias en este territorio, pero además muestran la potencialidad que tienen para generar empleo de calidad.

Al mismo tiempo, por cuestiones de localización y de economías de proximidad con el mercado, el Periurbano de Paraná está en una buena posición para abastecer de alimentos de calidad a la población de la ciudad capital de la Provincia, en la que habitan 247.863 personas (datos del Censo Nacional del año 2010). Gladys, huertera ella y productora de plantines que provee a otras huertas familiares, dejó su impresión que sobre las opciones para revisar, partiendo de la agroecología, sumándose a otros productores y llegando directamente al consumidor:

vender en nuestro lugar, ser nosotros los que vendemos nuestras cosas, no de traer de Santa Fe, de Buenos Aires (…) eso yo lo estoy viendo como los chicos del ministerio y de la UTT que ellos realmente quieren que seamos nosotros los productores para los consumidores de acá. Que los productores sean de acá.

Paradójicamente, existe por parte de la Ciudad de Paraná una dependencia de la producción externa en lo que a se refiere a alimentos de calidad, ya que la correspondiente a la provincia no cubre la demanda local. Del relevamiento que llevó a cabo la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Paraná, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en el marco de la Agencia Periurbana Interinstitucional (API)[4], se puede ver que la variedad productiva y las cantidades generadas sólo significan el 31% de lo consumido en la ciudad, debiendo “importarse” el resto (EEA Paraná, 2015).

Gladys también dejó sus impresiones sobre la agroecología, lamentándose que no haya más productores que la apliquen, pero también sobre organizarse para proveer al mercado local. Así, hablando del armado de bolsones de verduras para asistencia social, comentaba que “…por lo menos un producto, yo ofrecí zapallo, y ya estoy haciendo contacto con otros agricultores por la zanahoria, la cebolla también…”. También marca un punto clave del circuito económico buscado, al referirse a la venta de los productos agroecológicos que “si hubiésemos muchos productores se podría manejar el tema de los precios”, y que “feria que haya nosotros vamos (…) sirve porque ahí nos conocen más los clientes”.

El trabajo realizado por técnicos de la EEA Paraná, aportó además un relevamiento que completa el panorama productivo. Para el Departamento de Paraná -que excede algo al periurbano-, localizaron a 36 productores hortícolas trabajando en poco menos de 190 hectáreas, pero con potencialidad para agregar unas 105 más con mínimas inversiones (EEA Paraná, 2015). Según el entrevistado de la oficina del INTA, de 200 productores que contabilizaban hacia el 2000, al momento del estudio registraron 36, algunos asociados y otros aislados[5].

Estación Experimental Agropecuaria Paraná - INTA. Iniciativa de Promoción a la Actividad Hortícola Provincial.

Figura 3. Área de influencia del territorio en estudio, coincidente con el segundo anillo de trabajo de la Agencia Periurbana Interinstitucional (API).

Con este limitado panorama económico-productivo sobre el Periurbano de Paraná, se puede igualmente afirmar que una iniciativa de desarrollo territorial que relacione a la agricultura familiar con los consumidores a través de circuitos cortos de distribución, puede significar para la población un paso en la conversión de las grandes explotaciones extractivistas hacia un modelo captador de mano de obra, y proveedor de bienestar a los habitantes. A partir de esto activar además emprendimientos productivos que giren alrededor de esa producción agroalimentaria, con la asociatividad como punto de partida.

Pero esta afirmación cobra fuerza al escuchar la voz de los actores que fueron entrevistados en la exploración preliminar, y luego en el marco de la investigación que se está llevando a cabo para avanzar más profundamente en la comprensión de las categorías en juego, con el objeto ya indicado de generar opciones.

Sobre la relación entre asociatividad y desarrollo, Maximiliano -productor y referente institucional- comenta que “es necesario seguir avanzando con cooperativas de trabajo, redes de consumo local y regional, mercados populares y solidarios y organización comunitaria de la producción…” y al referirse a la Soberanía Alimentaria destaca que “introducir la alimentación y la producción desde una perspectiva de derechos y ha sido fundamental para interpelar, socializar y visibilizar la lucha de los movimientos sociales vinculados a la ruralidad”.

Damián, productor agroecológico de cítricos, al hablar de las posibilidades de lograr mejores precios, que “tiene que unirse los productores, hacer una cooperativa, pero hay que hacerlo…llevamos cuarenta años enseñándonos que no tenemos que trabajar en grupo, que tenemos que trabajar solos, como m… vamos a cambiar nosotros, nuestra descendencia puede llegar a cambiar… Acá hay cultura cooperativista en el sentido de que sí, le vendo a uno para que se haga cargo de las cosas, para mí esa es más o menos la cultura cooperativista que quedó ahora, y no es cultura cooperativa para mí.”.

De estas y otras voces se puede inferir que la agroecología es viable en el territorio y que hay opciones asociativas en marcha pero que hay trabajo por hacer en este punto. Algo interesante a profundizar es como opera esta “falla de mercado” que es la falta de oferta alimentos frescos de origen local para el consumidor local.

Partiendo de un acercamiento a la problemática del empleo y la producción, en este apartado se abordó el caso del Periurbano de Paraná desde las categorías teóricas propuestas. El trabajo con actores clave y con fuentes secundarias reveló algunos mecanismos que actualmente inciden en esta realidad, y que significan un punto de partida para buscar formas de dinamizar al Sistema Productivo Local y promover así un desarrollo más equitativo. En un mismo sentido se revisaron las opciones propuestas por los actores del sistema y los conflictos que éstas acarrean, generando como resultado un aporte desde una lógica económica que discuta al modelo actual, basado en la forma asociativa de organización y en su anclaje territorial.

4. A modo de no conclusión

Como se puede ver, apoyando el planteo en que se basa este trabajo, los Sistemas Productivos Locales pueden abordarse desde su inclusión en los circuitos de la Economía Social y Solidaria, poniendo el énfasis en vínculos asociativos de carácter cooperativo y solidario entre los productores. El sistema puede complementarse con la participación institucional, pero poniendo la atención en las opciones tomadas por los productores, con la puja de modelos que esto significa.

Al mismo tiempo, puede establecerse que la opción por la Soberanía Alimentaria está en línea con las dimensiones integrales del Desarrollo Territorial, logrando así un abordaje a la problemática que atraviesan muchas comunidades periurbanas, en las que la agricultura familiar no logra mucho más que la subsistencia. Desde este enfoque puede llevarse una propuesta que priorice lo local como forma de endogeneizar el valor generado.

Un SPL agroalimentario que opere en los circuitos de la ESyS, por lo tanto, es una forma de entender la producción e intercambios que permita apuntar a la Soberanía Alimentaria, una propuesta territorial, culturalmente inclusiva, ecológica y que por su posicionamiento anti-latifundista genera más empleo y bienestar. En síntesis, una forma programática en sintonía con las dimensiones del Desarrollo Territorial.

Como lo muestran un sinnúmero de experiencias llevadas adelante por actores de distintos territorios, una iniciativa de desarrollo territorial así conformada podría significar la superación del modelo contaminante y de agotamiento de recursos que beneficia a las grandes explotaciones concentradas de la agro-exportación, hacia uno ecológicamente sustentable, basado en la pequeña escala y la cercanía, captador de mano de obra y proveedor de bienestar a los habitantes del territorio, que se inscriba en los circuitos de la Economía Social y Solidaria.

Son entonces los pequeños agricultores los agentes catalizadores que desde la Economía Social y Solidaría estimulan el desarrollo como proceso que priorice el bienestar de su comunidad.

![La opción cooperativa para el trabajo de cuidado. Potencialidades y límites para la inserción sociolaboral de mujeres de sectores populares en Argentina[1]](/img/pt/next.gif)