Introducción

El desplazamiento de las naciones como protagonistas de las revoluciones e independencias en el Atlántico hispano posicionó a los pueblos o ciudades en el papel central del proceso político (Annino, 1994; Chiaramonte, 1997; Guerra, 1992; Verdo, 2007) En el Río de la Plata, entre 1815 y mediados de la década de 1820, las ciudades se separaron de las demarcaciones provinciales, proclamaron su independencia y soberanía, al mismo tiempo que enunciaron sus expectativas de concretar una nueva unión en igualdad de derechos.

Las trayectorias de estos pueblos articularon narrativas generalmente denominadas “procesos de autonomía provincial”, asociadas, en los espacios locales, con épicas reivindicatorias y celebración de efemérides2. Tales recreaciones anticiparon sentidos en la definición de experiencias políticas que contuvieron, entonces, otras modulaciones.

Se consideran los casos de dos ciudades de la antigua Intendencia de Salta de Tucumán que permanecieron subordinadas a sus cabeceras en las primeras décadas del proceso revolucionario: Jujuy y Santiago del Estero. La primera, a Salta desde la implementación de la Real Ordenanza de Intendentes de 1782- modificada en 1783- y, la segunda, a Tucumán desde 1814, cuando el directorio creó la Provincia del Tucumán, al dividir la antigua Intendencia de Salta de la que dependían ambas ciudades.

Si bien la segregación santiagueña se proclamó el 27 de abril de 1820 y la jujeña no se concretó hasta el 18 de noviembre de 1834, este trabajo revisa las claves jurisdiccionales de ambos procesos en dos coyunturas críticas para el conjunto rioplatense, 1815 y 1820, en las que el resultado de estas dinámicas territoriales no estaba predeterminado, ni definido como autonomía. Más allá de los momentos de confrontación, se advierten mecanismos de construcción de vínculos políticos fundados en la pervivencia de una cultura jurisdiccional, que distingue y articula el territorio de la ciudad, como espacio indisponible, de las demarcaciones provinciales, en cuanto espacios sujetos al arbitrio del soberano (Agüero, 2018).

Este trabajo es deudor de los aportes de la historia conceptual y de la historia crítica del derecho, receptados por la historia política desde fines del siglo XX. Esas contribuciones complejizan los sentidos sedimentados en las voces “independencia” y “soberanía” utilizadas por los actores.

Por ello, esta propuesta recupera el término “independencia” en la dinámica de segregación de las antiguas provincias pues el concepto de “autonomía” anticipa una doctrina constitucional que referirá, hacia mediados del siglo XIX, la potestad soberana al Estado-nación y reservará para las provincias la condición de autónomas dentro del mismo (Agüero, 2014, pp. 341-392).

Por otro lado, el concepto de independencia no contenía un significado unívoco. Era utilizado en relación con diferentes contextos (Ibarra, 2010). En la primera etapa de la crisis hispana no refirió a la secesión de la monarquía, sino a una recomposición de su cuerpo político basada en la igualdad de derechos entre los reinos (Portillo Valdés, 2006, p. 24) Si bien en el transcurso de la crisis incorporó referencias a una separación absoluta de la metrópoli (Fernández Sebastián, 2014, p. 19), los sentidos relativos continuaron operando en otros niveles de aplicación del concepto3. De esta manera, las ciudades de Jujuy y Santiago, al reclamar su independencia, refirieron a potestades que ejercían las antiguas repúblicas a través de sus cabildos sin desconocer al “soberano común” (Agüero, 2018, p. 450), facultado para modificar el espacio provincial.

En la recomposición del orden político tras el colapso de la monarquía hubo intentos de articulación de soberanías relativas, que remiten principalmente a las potestades jurisdiccionales y gubernativas del municipio indiano (Agüero, Slemian y Diego-Fernández Sotelo, 2018, pp. 17-24). La transferencia de la soberanía del rey a los pueblos implicó un proceso de comprensión de la misma en el marco de experiencias vividas en las tradiciones monárquicas (Calderón y Thibaud, 2010, p. 18-20).

Por otro lado, la cuestión de la “estadidad” de las provincias está vigente en los debates de la historiografía argentina (Agüero, 2019, pp. 138-139) Consideradas “Estados soberanos” desde los comienzos de la renovación de la historia política rioplatense (Chiaramonte, 1997 y 2016), los aportes basados en la historia del derecho han recuperado, en contraposición, el sentido relativo de las soberanías provinciales y han dado cuenta de diversas articulaciones entre soberanías y territorios (Agüero, 2018; Quijada, 2010; Verdo, 2014). De esta manera, la restitución de esos sentidos de “independencia” y “soberanía” complejiza el escenario de fragmentación política del espacio rioplatense posrevolucionario y visibiliza las alternativas de agregación de los pueblos en un conjunto político mayor4.

El trabajo inicia con la situación de Jujuy y Santiago del Estero tras la aplicación de la Real Ordenanza de Intendentes y los primeros años de gobierno revolucionario. En segundo lugar, analiza la coyuntura de 1815: la caída del directorio y el protagonismo de jefes militares y sectores de la campaña en el nombramiento provisorio de gobernadores, quienes gestionaron de diverso modo la obediencia de ambas ciudades. Por último, considera la acefalía de los primeros años de la década de 1820, cuando las ciudades se segregaron de las antiguas provincias y se apropiaron de la soberanía ordinaria y extraordinaria en su territorio: Santiago del Estero proclamó su separación de Tucumán y declaró su voluntad de conformar una federación, mientras Jujuy, mantuvo su jurisdicción en el espacio provincial encabezado por Salta durante aquella década.

Dos ciudades y una provincia en los márgenes del Imperio

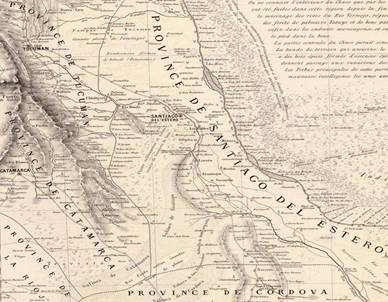

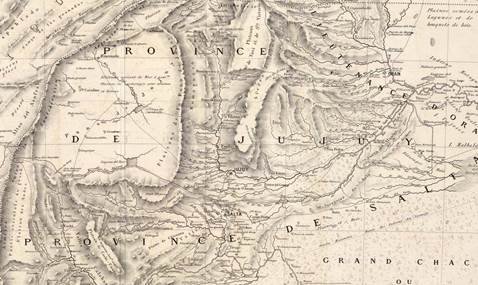

Santiago del Estero fue la primera ciudad fundada en el Tucumán, espacio que conectaba el territorio andino con el litoral Atlántico, a mediados del siglo XVI (Figura 1). Fue, entonces, cabecera de la gobernación del Tucumán dependiente del virreinato del Perú. Sin embargo, en el siglo XVII, el asiento del gobierno se trasladó a la ciudad de Córdoba y, un poco más tarde, se mudó la silla episcopal, también. En el siglo XVIII, con la creación del Virreinato del Río de la Plata y la implementación de la Real Ordenanza de Intendentes, la gobernación se dividió y la ciudad de Santiago pasó a depender de una nueva cabecera establecida en Salta. Esta trayectoria fue interpretada como un declive de su protagonismo como “madre de ciudades” y un malogrado destino, que no hizo justicia con los sacrificios que dispensara a los pueblos de los que terminó dependiendo (Brizuela, 2021).

Si bien la historiografía sobre el periodo colonial temprano en Santiago es abundante, no se hallaron estudios específicos sobre la implementación del régimen de intendencias que ponderaran su resultado y los posibles perjuicios a la jurisdicción del cabildo, en favor de la cabecera de Intendencia, o por la circunscripción de la misma por jurisdicciones especiales. No obstante, y sin pretensiones de zanjar la cuestión, se apreció en la consulta documental que el cabildo mantuvo el control jurisdiccional sobre su territorio. Así, había conservado la “costumbre antigua” de designar jueces comisionados de partido, amén de los dos Alcaldes de Hermandad5. Del mismo modo, habría limitado exitosamente los avances de la jurisdicción militar. Se observan numerosos testimonios relativos a la privación del fuero militar para las milicias urbanas a diferencia de las regladas6.

Por otra parte, la ciudad de Jujuy fue fundada en 1593 y perteneció también a la gobernación del Tucumán y, luego, a la intendencia de Salta pero, a diferencia de Santiago del Estero, no había sido ciudad cabecera con anterioridad (Figura 2).

La historiografía local puntualizó las desventajas que la ciudad experimentó al establecerse el régimen de intendencias y que salieron a la luz al producirse la revolución de mayo (Paz, 2010). Efectivamente, el cabildo de Jujuy sufrió un recorte en sus atribuciones en materia de hacienda y guerra, así como también la pérdida de control sobre el territorio de la Puna, convertido en una subdelegación bajo la dependencia directa del gobernador intendente, lo cual excluyó a este territorio y a sus habitantes de la jurisdicción ordinaria del cabildo jujeño7. El recorte de atribuciones en hacienda y guerra implicó el traslado de la caja de la Real Hacienda y de los fondos de la Sisa a Salta, así como también la intermediación en la administración política y militar de la frontera jujeña con el Chaco.

Ante las ocurrencias revolucionarias de 1810 ambas ciudades de la intendencia juraron obediencia a la Junta Provisional constituida en la capital del Virreinato y procedieron a la elección de diputados.

Bajo el nuevo gobierno, Jujuy solicitó su “independencia” de la ciudad de Salta, puesto que aspiraba a constituirse como “pequeña república” (Chiaramonte, 1997, p. 372) y, mientras consentía obedecer a las autoridades delegadas directamente por el gobierno superior, reclamaba la reincorporación de la Puna a su jurisdicción (Agüero, 2018, pp. 442-445). Estas reclamaciones eran compatibles con el reconocimiento de una autoridad superior y con la integración de su “pequeña república” en la recomposición del reino. Es decir, los derechos que presumían haber recobrado los pueblos por la ausencia del monarca se enmarcaban en una concepción relativa de la soberanía (Agüero, Slemian y Diego Fernández Sotelo, 2018, p. 21).

Al año siguiente, la implementación de las juntas provinciales y subordinadas en remplazo de la autoridad unipersonal de los gobernadores y sus subdelegados, dispuesta por la junta superior, suscitó la reacción jujeña. Su diputado, Juan Ignacio Gorriti, cuestionó que el nuevo sistema habilitara a los vecinos de la ciudad de Salta a elegir el “gobierno de la Provincia”, pues ello convertía a los habitantes del distrito en súbditos de los primeros (Chiaramonte, 1997, p. 376).

El reclamo jujeño en 1811 insistió, principalmente, en la restauración de los derechos y privilegios del cabildo sobre su territorio, no se centró en su constitución como provincia, ni en la elección de un gobernador en sus términos. Las propuestas jujeñas sobre la conformación de la autoridad local que representara el vínculo directo con el gobierno superior ofrecían las variantes de un “pretor”, una “junta territorial” o, el mismo cabildo, pero su definición correspondía al soberano común8.

Ninguna de estas alternativas se concretó. La guerra ocupó el centro de la escena en los años siguientes. La prioridad del gobierno revolucionario se centró en contener el avance militar y político del virrey del Perú sobre las intendencias septentrionales del virreinato. Las demandas de independencia jujeñas perdieron visibilidad ante inéditas invasiones, éxodos y movilizaciones sociales (Abbate y Burgos, 2020, p. 146).

Por otra parte, en Santiago del Estero, la aplicación del reglamento de 1811 suscitó disputas internas entre los agrupamientos políticos que aspiraban al control de las instituciones locales. La normativa remplazaba el mando unipersonal de gobernadores y subdelegados por juntas compuestas por presidentes designados por el gobierno superior pero acompañados por vocales electos por el pueblo de cada ciudad. La elección de los vocales fue ganada por el bando del alcalde de primer voto, José Frías. El alcalde de segundo voto, Domingo Iramain y dos regidores cuestionaron que los sujetos elegidos por el vecindario tuvieran relaciones de parentesco e intereses comunes con el comandante de armas que debía presidir la junta (Actas Capitulares, pp. 300-301). Ello y diferencias en cuando a los modos de recibimiento de las nuevas autoridades motivaron la elevación del asunto a la junta superior (Asambleas Constituyentes, 1939b), pero sin poner en duda la dependencia de la junta provincial.

Sin embargo, el caso visibilizó argumentos de otro tenor cuando uno de los vocales solicitó licencia a las autoridades salteñas. Estas no solo accedieron a su pedido, sino que lo habilitaron para designar un suplente. Entonces, Pedro Francisco Carol, uno de los electores de los vocales titulares, objetó el procedimiento amparado en el mismo reglamento cuestionado en Jujuy9: “los derechos de un pueblo, o concedidos o propios, son instrascriptibles [sic] a otra autoridad subalterna de donde no emana aquel privilegio”, por ello, “qué derecho tiene la provincia de Salta para facultar a una persona sobre la elección de un empleo que sólo le es privativo al pueblo o autoridad donde tuvo origen” (Leoni Pinto, 2007, p. 112).

A diferencia de Gorriti, Carol vio en la normativa una concesión de derechos al pueblo por el gobierno superior, que parecen naturalizarse como los antiguos privilegios y permanecer indisponibles para las autoridades intermedias, al menos por la vía ordinaria. De este modo, aunque el encono principal se tendía sobre la personalidad del socio suplente, “el español Pedro Isnardi”10, el argumento reveló el dilema que instalaba el decreto pues, por un lado, instituía autoridades provinciales delegadas de la autoridad suprema pero, al mismo tiempo, concedía derechos al pueblo sobre esta magistratura antes exclusivamente definida por el soberano, a través de la elección de los socios por sufragio indirecto.

Santiago del Estero no sufrió invasiones realistas, ni operaciones del ejército en su territorio, pero atravesó las experiencias políticas revolucionarias con constantes disputas intraelitarias que, muchas veces, significaron la intervención directa de las autoridades superiores sobre designaciones y elecciones locales. En buena medida, la apelación de un grupo político a los mandos superiores para contrarrestar al otro circunscribió el accionar ordinario de las instituciones locales11.

El año 1812 representó el avance más al sur del ejército de Lima, detenido por la victoria del general Manuel Belgrano en Tucumán, pero también introdujo novedades en normativas y prácticas políticas, más allá del hecho de que el Río de la Plata quedara fuera del área constitucional gaditana. Además de la supresión de las juntas provinciales y del restablecimiento de gobernadores y tenientes en las provincias y ciudades, se implementó un nuevo reglamento para la administración de justicia (Asambleas Constituyentes, 1939b, p. 931) con el que el cabildo de Santiago afirmó plenamente su jurisdicción en la campaña pues, en virtud del mismo, resolvió quitar los jueces comisionados y nombrar alcaldes de hermandad para todos los partidos “que administren cabal Justicia con sujeción a nuestras Justicias ordinarias” (Actas Capitulares, 1951, p. 377).

La misma complejidad de la guerra en el norte condujo al director supremo, la nueva autoridad común de las provincias rioplatenses, a reorganizar las intendencias en ámbitos menores. En octubre de 1814 creó la Provincia del Tucumán, segregando los territorios de las ciudades de Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán de la antigua intendencia de Salta y subordinándolos a la cabecera establecida en la ciudad de San Miguel de Tucumán. El nuevo gobernador fue el tucumano Bernabé Aráoz.

Los documentos consultados no revelan un reclamo inmediato de Santiago por esta medida. El descontento con la nueva subordinación se expresará posteriormente, en el marco de la crisis de 1815.

En esa coyuntura también Jujuy negociará su dependencia de Salta pues la guerra había limitado aún más el control de esta ciudad sobre las milicias y su territorio. En efecto, en 1814, el nuevo jefe del Ejército Auxiliar, el General José de San Martín, resolvió cubrir el frente norte con una avanzada en la línea del río Pasaje (Salta) al mando del teniente general Martín Miguel de Güemes para hostigar a las fuerzas realistas, mientras preparaba un ejército disciplinado en Mendoza para el cruce de los Andes con el objetivo de liberar Chile y el Perú.

Güemes organizó su campamento con milicias de “gauchos” compuestas por peones, arrenderos, jornaleros y labradores rurales y con el apoyo de estancieros locales (Halperín Donghi, 2002, p. 275). La organización jerárquica de estas fuerzas dependía de su persona y de sus relaciones con jefes locales. El “sistema de Güemes” (p. 276) se basó, también, en la obtención de recursos económicos a través de la imposición de donativos y empréstitos a las elites y, en el control de los gauchos a través de la generalización del fuero militar (Marchionni, 2008b; Mata, 2008; Paz, 2008). El fuero permanente concedido a los gauchos retiraba sus causas de las justicias ordinarias, en favor de una jurisdicción que dependía de Güemes, considerado su juez supremo y protector (Mata, 2008, p. 91). Reunía el jefe salteño, de este modo, la jurisdicción militar y el ejercicio de potestad económica sobre sus protegidos.

1815: la crisis en las cabeceras de intendencia y la reacción de las ciudades subordinadas

Mientras las posiciones insurgentes se encontraban en jaque en Hispanoamérica, en el Río de la Plata una nueva acefalía, provocada por la caída del director supremo, Carlos María de Alvear, y la disolución de la primera asamblea constituyente, afectó la legitimidad de los mandos subalternos al frente de las provincias. La vacancia de la autoridad suprema fue cubierta, en Buenos Aires, por la designación de José Rondeau como director provisorio y una Junta de Observación, pero los gobernadores fueron reemplazados en las intendencias de Córdoba y Salta por movimientos que conjugaron asambleas populares y cabildos abiertos (Herrero, 2012) mientras que, en Cuyo y Tucumán, con procedimientos similares, se ratificó a los gobernadores recientemente designados. La Junta de Observación dictó un Estatuto Provisional para organizar las nuevas autoridades, sus elecciones y la convocatoria a un nuevo congreso general (Asambleas Constituyentes, 1939b, p. 639).

En Salta, conocida la noticia de la deposición de Alvear, una reunión del pueblo en la plaza elevó un petitorio al cabildo que solicitó el nombramiento de un gobernador provisorio (Marchionni, 2008a, p. 204) Se designó, entonces, al general Güemes. Por su parte, la ciudad de Jujuy expresó satisfacción en la “muy digna persona” de Güemes, pero no vio con agrado que el cabildo de la capital no le diera parte en la elección de la autoridad de toda la provincia, pues:

(…) este pueblo jamás ha estado a pupilaje de aquel, ni ha sido su esclavo sino que ha mirado sus derechos a nivel de Pueblo a Pueblo; no debió el de Salta propasarse a poner la Ley, y un nuevo gobernante en la Provincia sin el consentimiento de la misma Provincia (…) (Rojas, 1913, p. 470).

Bajo esta lógica, se reunió un cabildo abierto el 17 de mayo que ratificó a Rondeau como director supremo y procedió a la elección de un teniente gobernador para la ciudad, Mariano Gordaliza (alcalde de primer voto). Pero, por pluralidad de votos, se resolvió suspender el reconocimiento del gobernador electo en Salta:

(…) hasta que se diese lugar a elección por medio de un diputado (…) y con la expresa protesta de que el Gobierno (…) solo deberá ser provisorio hasta la decisión de la soberana asamblea en donde este pueblo reclamará de sus derechos de independencia que ahora omite, o ante el supremo director (Rojas, 1913, pp. 113-114).

Asimismo advirtió que, de no admitirse esta propuesta,

(…) quedaría en libertad y uso de sus derechos como lo ha estado el de Salta (…) mediante haber cesado el orden jerárquico de las autoridades que prescribía la legislación de la monarquía, y haber retrovertido a los pueblos su derecho (Rojas, 1913, pp. 122-123).

Se observa que Jujuy afirmó sus prerrogativas derivadas de la condición de igualdad natural de los pueblos y de la consiguiente necesidad de prestar consentimiento para sujetarse a otro igual, aun provisionalmente. Sin embargo, sometió su pretensión de independencia a una instancia superior. Como afirmación del vínculo directo con la autoridad suprema, el cabildo se apropió de la elección del teniente gobernador interino. De este modo, al mismo tiempo que la ciudad se afanaba en la defensa de sus derechos, se preocupaba por vincularse con los demás pueblos. La tradición de defensa de los derechos de los pueblos era compatible con la construcción de formas agregativas sostenidas en el principio del consentimiento (Abbate y Burgos, 2020) Por ello, el diputado electo Juan Ignacio Gorriti, recomendó “restablecer a la posible brevedad el centro de unión provincial bajo las indicadas bases que dejen vindicada la soberanía de los pueblos” (Rojas, 1913, p. 477).

Esta dinámica agregativa en forma de “unión provincial” suponía la negociación de las condiciones bajo las cuales Jujuy se incorporaría a la misma. Si bien Güemes aceptó el derecho a ratificar su elección por diputados-electores, consideró que las “bases” que pretendía imponerle Jujuy eran privativas de un congreso general.

Ante el gobierno superior, Jujuy aclaró que no proponía “la desunión”, sino “la unión bajo ciertos pactos sociales”, consistente en que “su gobierno interior” no necesitara “mendigar aprobaciones del de Salta”, se guardaran “los fueros al cabildo para que los gobernadores de Salta” no fueran “tan absolutos en quitar a los capitulares cuando se los antoja de sus empleos” (Güemes, 1985, p. 481) y en que no se extrajera dinero de la caja de Jujuy para la de Salta por encontrarse arruinada. Finalmente, suplicaban al director que resolviera si debían acatar la elección efectuada sin su conocimiento en Salta, o proceder a la elección por medio de diputados, u “observar el Reglamento Provisorio”12 (p. 482).

La reclamación jujeña buscaba, entonces, garantizar la plenitud de la jurisdicción de la ciudad en su territorio, lo que implicaba recuperar la administración de los fondos, la defensa militar del territorio y la autoridad del cabildo. Estas demandas eran compatibles con su integración en una unión provincial estructurada bajo esas garantías, cuya definición se sometió a una instancia superior.

La elite capitular jujeña aprovechó la posibilidad de incorporar “explicaciones, restricciones y suplementos” al sancionar el Estatuto Provisional que debía ser jurado por las todas las autoridades. De este modo, introdujo reservas para limitar el poder del gobernador sobre la jurisdicción de la ciudad (Abbate y Burgos, 2020). Los aditamentos discriminaban la conformación de milicias provinciales, aún regidas por el Reglamento de 1801, y establecían la formación de un escuadrón de milicias cívicas. Sobre la base del modelo porteño, el cabildo sería su comandante nato y los milicianos estarían sujetos a la jurisdicción ordinaria (Asambleas Constituyentes, 1939b, pp. 645-647). Además, como una clara afrenta al sistema político y militar construido por Güemes, reglamentó que:

Ningún particular, ni militar (…) podrá de propia autoridad y sin orden del Supremo Director de Estado, levantar tropas, constituirse en jefe de ella, ni alagar a la incauta plebe con arbitrarias excepciones. Contravenir a este artículo, es incurrir en el crimen de perturbador del orden (Rojas, 1913, p. 137).

Es decir que, en la coyuntura de 1815, la principal apuesta jujeña pasó por negociar su obediencia al gobernador a cambio de contrarrestar el reclutamiento y la movilización campesina liderada por Güemes, que la privaban del control sobre los habitantes de la campaña (Paz, 2008, pp. 85-92). Por otro lado, la comandancia de fuerzas locales era imprescindible para sostener mayores pretensiones de independencia, pero ello requería financiar un sistema de defensa alternativo con fondos propios. Por esto, el cabildo estableció que el Ramo de Sisa quedaba “separado del manejo y administración del Teniente Ministro de Hacienda del Estado”. Parte del destino de esos fondos sería la compra de “armas y municiones para dotar a la policía de frontera, como para formar en esta Ciudad un depósito de ellas con que podrá ser armado el Escuadrón Cívico” (Rojas, 1913, p. 137).

El 30 de agosto de 1815 Jujuy prestó juramento de obedecer y sostener el Estatuto Provisorio con los arreglos expresados. Ante ello, Güemes decidió presentarse personalmente para obtener un reconocimiento inmediato de la ciudad. Se reunió un cabildo abierto “frente de bayonetas”. El jefe salteño pretendía ser reconocido en la misma reunión popular y, el cabildo, postergarlo hasta la formación de la asamblea electoral con representantes de las ciudades de la provincia. Finalmente, el cabildo mandó a confeccionar un pacto preliminar de reconocimiento: el gobernador no podría imponer pechos, ni contribuciones extraordinarias (art 3°); las compañías de gauchos levantadas en Jujuy quedaban sujetas a las justicias ordinarias y solo gozarían de fuero militar cuando estuviesen al servicio de la nación (art. 4°); se mantendría en la frontera del Río Negro la fuerza que lo custodiaba (art. 7°); el gobernador debía observar el Estatuto Provisional con las modificaciones introducidas por Jujuy (art. 8) (Rojas, 1913, p. 155).

Güemes objetó los puntos que limitaban su comandancia de milicias y debilitaban las bases de su relación de protección y lealtad con los gauchos jujeños. Por ello, negoció excepciones vinculadas con levantamiento de una división para completar las milicias provinciales y con la necesidad urgente de la “nación”, en cuanto a la imposición de contribuciones. Aceptadas estas, el 18 de septiembre de 1815, el salteño se recibió del mando en la ciudad (Abbate y Burgos, 2020).

En el caso de Santiago del Estero, los vecinos mostraron más recelos por la subordinación a la nueva cabecera instalada en Tucumán en 1814, que por la antigua radicada en Salta. Sin embargo, la obediencia a las autoridades comunes no fue puesta en discusión. Por el contrario, a ellas apelaron para conseguir la segregación. En la coyuntura de 1815 un sector de la elite santiagueña, desde el cabildo y desde las jefaturas militares, solicitó la independencia de Santiago a las nuevas autoridades superiores. Tuvieron lugar, también, dos o tres tentativas armadas de secesión.

Desde el 11 de enero de aquel año, Pedro Domingo Isnardi se desempañaba como teniente gobernador de la ciudad, el primer santiagueño que ocupaba esa magistratura local desde la revolución13. La noticia de la caída de Alvear agitó los bandos santiagueños, un grupo cuestionó la autoridad del gobernador Aráoz, pero procuró la ratificación del mando del teniente. El bando contrario denunció ante las autoridades provinciales un intento de asonada de Isnardi que implicó la movilización de algunas compañías de milicias y el acopio de armas14.

El gobernador Aráoz envió un juez pesquisidor y designó nuevas comandancias militares para desplazar a Isnardi y sus jefes. Así, Mariano Díaz asumió como teniente coronel y Antonio María Taboada como capitán comandante de un nuevo cuerpo milicias regladas de caballería. De este modo, apartado Isnardi, el cabildo recibió el mando político y Díaz, por su mayor grado, el mando militar (Achával, 1988, p. 248). Estos nombramientos provocaron la protesta de Isnardi por su desplazamiento y la de varios capitanes por el ascenso sin mérito de Taboada, pero también dieron lugar a la impugnación, por parte del cabildo, de las facultades del gobernador para tales medidas. Sendos reclamos se dirigieron al supremo director de estado.

El cabildo argumentó que no competía al gobernador “el conocimiento contra estos funcionarios”. El cuerpo defendió la dependencia del teniente del gobierno superior e interpretó que la función del gobernador se limitaba a mediar en las comunicaciones sin que le cupiera la resolución de asuntos propios del teniente o del director, en coincidencia con lo analizado por Marcela Tejerina para el caso de San Luis (2021). Por ello, acusaron a Aráoz de intentar “fijar un nuevo modo de gobierno”, es decir de arrogarse facultades del gobierno superior en cuanto a la creación y nombramiento de jefes militares y regimientos.

Sin embargo, el documento elevado por el cabildo, revelaba el fondo del malestar: la condición de servidumbre en la que se encontraba la ciudad, por lo que solicitaron depender directamente de la autoridad suprema:

(…) no tuvimos un día más amargo que aquel aciago en que se estableció Tucumán en cabeza de provincia y se estableció este Gobierno bajo el cual no hemos experimentado otra cosa que vejaciones, insultos y Despotismo (…) somos tratados como esclavos en lugar de hombres libres (…) y en esta virtud no podemos conocer ya otra autoridad que la Suprema de V.E. (Gargaro, 1948, pp. 43-44).

Desde el fuerte de Abipones, adonde se había dirigido para contener un malón de indios, Isnardi se expresaba en idéntico sentido. En primer lugar, no sólo ratificaba la elección del nuevo gobierno superior, sino que afirmaba la necesidad de que existiera una “capital” como residencia de un “gobierno supremo”, que atendiera las relaciones exteriores y proveyera las “necesidades interiores”. El pedido daba por sentado que, sin este gobierno, “el Cuerpo político sería un cuerpo acéfalo” (Gargaro, 1948, p. 45) pero consideraba que la subordinación mediada por un gobierno provincial resultaba inútil y perjudicial, tanto en materia de hacienda como de justicia. Isnardi reafirmaba que el único medio por el que pretendían la independencia de Tucumán era el pedido y la súplica a la superioridad.

Desde el punto de vista institucional, este reclamo de independencia no entrañaba una alteración de la constitución vigente pues, solicitaba que “después de la superioridad de esa Capital, el Pueblo de Santiago conozca solamente su privativo y propio gobierno que tiene en la actualidad” (Gargaro, 1948, pp. 46-47). En la experiencia santiagueña, la tenencia gubernativa a cargo de un vecino y la jurisdicción del cabildo parecían resolver institucionalmente las aspiraciones de la ciudad, excepto por dos asuntos en materia de hacienda y de justicia que solicitaba Isnardi: la independencia de la caja de Santiago de la de Tucumán y, el recurso de apelación directa al Tribunal de la Cámara, sin pasar por la sentencia del tribunal provincial, sito en la cabecera.

Pero el director supremo trasladó esa decisión al congreso próximo a reunirse en la misma ciudad de Tucumán, abrumado por las solicitudes contradictorias que recibía de los pueblos. La representación soberana debía decidir sobre la forma de gobierno y convalidar o no las dinámicas de segregación y agregación. Es notable el consenso respecto a que la facultad de configurar las provincias correspondía al soberano. En estas instancias la ciudad de Santiago apostó, principalmente, por la estrategia de la representación, tanto en su comprensión antigua como en formatos más novedosos. En primer lugar, hizo uso de la súplica a la superioridad que, en el léxico de los diccionarios de época, era una acepción de la voz representación, pero también asumió la expectativa de definición del asunto a través de la deliberación de los representantes en un congreso soberano.

Ante la dilación de la cuestión por parte de la autoridad superior provisoria, el gobernador Aráoz tomó la iniciativa de asegurar el statu quo en la Provincia. Promovió un cabildo abierto en Santiago, dominado por la facción adepta, que cortara con toda pretensión de Isnardi de recuperar la tenencia gubernativa. Se reunió el 19 de junio de 1815 y su cometido fue, primero, encargar a una comisión el estudio del “Estatuto Provisional” para su sanción (Gargaro, 1948, p. 50), de modo similar a lo acontecido en Jujuy. En segundo lugar, debía elegir un teniente gobernador interino, al haber caducado la autoridad que había instituido a Isnardi ya que, “disuelta la Soberanía Nacional” -como informaba el cabildo de Buenos Aires- “se había refundido en los Pueblos”. La elección recayó en el Alcalde de segundo voto, Tomás Juan de Taboada (p. 51). El tercer punto fue “reconocer como hasta aquí la Capital de Provincia”, con la consiguiente dependencia a ella, así como también, la ratificación de “la obtención de Gobernador Intendente de esta Provincia en la digna y meritoria persona del Señor Coronel Mayor de Ejército Don Bernabé Aráoz” (pp. 51-52).

A diferencia del caso de Jujuy con la elección de Güemes, Santiago no solicitó el concurso de diputados electores para la ratificación del gobernador, electo de hecho en la capital. Aráoz y sus adeptos apelaron al formato de un cabildo abierto15. Unos días después, el gobernador recurriría a un mecanismo similar en la misma capital provincial para legitimar la continuidad de su mandato (Lupiañez y Abbate, 2021).

Sin embargo, tres meses más tarde, tuvo lugar un segundo acto con características muy diferentes en cuanto a la conducta de los agentes santiagueños y la consiguiente respuesta de las autoridades superiores: los movimientos encabezados por el teniente coronel Francisco Borges en septiembre de 1815 y diciembre de 181616.

El movimiento militar de 1815 depuso al teniente Taboada e introdujo la novedad del nombramiento de un gobernador provisorio en su remplazo, lo cual implicó el desconocimiento de la autoridad del gobernador Intendente y una provocación a la autoridad superior, a quien Borges, el electo, elevó lo actuado y de quien esperó su reconocimiento. Hasta aquí las reclamaciones de autogobierno habían esperado la resolución del congreso. Por ello resultó tan categórica la respuesta de la autoridad suprema: declaró ilegal lo obrado y tumultuario al movimiento, retrotrajo la situación de la ciudad a la dependencia anterior y esperó el sometimiento de Borges a la obediencia, quien, derrotado por las fuerzas tucumanas y las reunidas por Taboada, huyó hacia Salta (Gargaro, 1948, pp. 50-55).

Se advierte que, junto a la experiencia de haber contado con un teniente gobernador con relativa independencia de la cabecera como Isnardi, el cabildo asumió el mando político y encargó el mando militar al comandante de armas, tras la derrota del movimiento de Borges y la renuncia por motivos de salud de Taboada, repuesto en el mando. Así, hasta septiembre de 1816 las Actas Capitulares registran al ayuntamiento como “Cabildo Teniente Gobernador” (p. 479), “esta corporación Gubernativa” (pp. 481-483, 486), “Ilustre Cabildo gobernador de ella [la ciudad] y su distrito” (p. 489), “Ilustre Ayuntamiento Gobernador” (p.493), sin contrariar la debida subordinación y cordial comunicación con el gobernador, la cabecera y el soberano Congreso instalado en Tucumán. De hecho, los vecinos -o una parcialidad de los mismos- recuperaron el control de las funciones gubernativas de la tenencia, en una provisoriedad que se extendió por, al menos, unos nueve meses17.

El General Manuel Belgrano, nuevamente al frente del Ejército Auxiliar del Perú, habría advertido cierto estado de efervescencia y solicitado al Congreso el nombramiento de un nuevo teniente gobernador interino para Santiago del Estero (Achával, 1988, p. 261). De este modo, en septiembre de 1816, el sargento Gabino Ibáñez recibió el mando político y militar de la ciudad con sujeción al código de Intendentes (Actas Capitulares, 1951, pp. 476- 507).

Pero las expectativas de quietud se verían frustradas tras el regreso de Borges en diciembre y un nuevo intento de revolución. El cabildo de Santiago remitió al gobernador las novedades y éste hizo lo propio ante el Congreso, quien encargó a Belgrano tomar medidas para sofocar la revuelta (Asambleas constituyentes, 1939a, p. 281). Borges sería derrotado, arrestado y fusilado el 1 de enero de 1817 por decreto del Congreso y orden consecuente del jefe del Ejército Auxiliar. El cabildo asumió, entonces, nuevamente el gobierno político y militar hasta el regreso de Ibáñez (Actas Capitulares, 1951, p. 514).

El movimiento de 1815 cuestionó los mandos subalternos de los gobernadores y de los tenientes en las ciudades subordinadas que fueron establecidos por la autoridad depuesta. Mientras que en la intendencia de Salta el nombramiento de un nuevo gobernador suscitó la reacción de Jujuy por defecto del consentimiento de los pueblos agregados, el gobernador tucumano promovió un cabildo abierto en Santiago que ratificara su mando y la continuidad de la subordinación. En ambos casos se reconoció el derecho de las jurisdicciones a nombrar un nuevo teniente gobernador provisorio, una clave no suficientemente explorada por la historiografía al tratar las “autonomías”18. En ambas ciudades, la definición de las situaciones en favor del mantenimiento de la estructura provincial se volcó del lado de quienes controlaban las fuerzas militares. En el caso de Jujuy, Güemes se presentó con ellas en la ciudad para su reconocimiento y negoció un pacto de obediencia. En el caso de Santiago, las sublevaciones encabezadas por Borges fueron contrastadas por las fuerzas del gobernador y, luego, por el Ejército Auxiliar que, en manos del Congreso, se convirtió en garante del orden interior (Morea, 2012).

En cuanto a las demandas de independencia de los pueblos, en una primera parte se observa el intento de canalizarlas por vía de la representación. En el caso de Jujuy, a través de la elección de diputados electores y por la negociación de las condiciones en que se articularía la unión provincial. Para Santiago, por la súplica a la autoridad y por las expectativas de que el Congreso general resolviera a su favor.

La dilación en la concreción de ambas independencias motivó la escalada militar del conflicto. Güemes debió apersonarse con sus gauchos para que Jujuy reconociera su mandato, mientras que Aráoz intervino en Santiago en respuesta al levantamiento de Borges y apuntaló el mando militar de la facción adepta con ascensos de grado.

En el caso de Santiago, el sector de la elite favorable a la ruptura con el gobierno de Aráoz contaba con apoyos militares en la ciudad y la campaña para provocar una separación por la fuerza, condición que no se cumplía en Jujuy por la estructura que Güemes había montado en la campaña. En Santiago, el cabildo estaba visiblemente atravesado por agrupamientos políticos, mientras que en Jujuy, el control de las instituciones locales por el partido de Güemes requiere mayor indagación.

Pasada la crisis de 1815, ambas ciudades continuaron bajo la dependencia provincial. La nueva acefalía que advino en febrero de 1820 significó el desenlace de la dependencia santiagueña, mientras en Jujuy, nuevas invasiones realistas y la conflictividad política desatada tras la muerte de Güemes compusieron un panorama poco propicio para sostener un proyecto de independencia.

Las “republicas provinciales”: dinámicas territoriales

Si la crisis imperial había manifestado la vigencia de las “antiguas repúblicas”, es decir de las comunidades territoriales representadas en los ayuntamientos, se ha sostenido que la crisis de 1820, con la caída de la autoridad común, revelaba la creación de “nuevas repúblicas”. Estas incorporaron los principios del constitucionalismo liberal para legitimar su capacidad de autogobierno y conformar con los demás territorios una “república unificada” (Sábato y Ternavasio, 2015, pp. 242- 243 y 249). La historia crítica del derecho señala en estas trayectorias republicanas, la impronta jurisdiccional del constitucionalismo hispano, con la consiguiente necesidad de complejizar el estudio de las experiencias de transición (Agüero, 2021; Portillo Valdez, 2010; Zamora, 2019). De esta manera, cabe señalar el carácter relativo y agregativo del concepto de “soberanía provincial” y su potencialidad para articular, de diverso modo, soberanías y territorios.

El territorio de Santiago del Estero: segregación provincia y agregación confederal

En la ciudad de Tucumán se anticipó el desenlace de la crisis de las autoridades comunes. La noche del 11 de noviembre de 1819, un movimiento de la guarnición militar que permanecía en la plaza, luego de la marcha del Ejército Auxiliar hacia Buenos Aires, depuso al gobernador Feliciano Mota Botello19 y tomó prisionero al general Belgrano quien, por razones de salud, había regresado a Tucumán. Los oficiales urgieron al cabildo a asumir provisoriamente el mando político. Le siguió una convocatoria a un cabildo abierto que, amparado en la gravedad de las circunstancias, nombró gobernador interino y político al coronel mayor Don Bernabé Aráoz, en quien también recayó el gobierno militar, “en razón de su mayor grado entre todos los militares de la provincia”, situación que posibilitaba el apresamiento y traslado del Capitán General a Buenos Aires. La reunificación del gobierno político y militar de la provincia en la persona de Aráoz se efectuó en carácter provisional, entre tanto “la Dirección Suprema de la Nación en uso de sus altas y privativas facultades” nombrara otro, o aprobara la elección realizada (Actas del Cabildo, 1940, p. 194). Pero la derrota de las fuerzas del director supremo en la batalla de Cepeda, el 1 de febrero de 1820, instaló nuevamente la acefalía en las Provincias Unidas hasta mediados de la década.

El cabildo de Santiago del Estero recibió la novedad del gobierno provincial y contestó en los mismos términos de provisoriedad con que se presentaba: su obediencia dependería de la aprobación del “Gobierno constituido” vigente, ante quien concurrieron y solicitaron ilustración en “tan afligente situación” (Actas Capitulares, 1951, pp. 635-636).

La repercusión de lo ocurrido agitó las facciones santiagueñas y se manifestó en “reuniones extraordinarias” que llamaron la atención del teniente gobernador Ibáñez20. Estaba pendiente la reunión de los electores para oficios concejiles del año entrante y, ante el temor de que la junta electoral optara por un cabildo que luego desconociera su autoridad, el teniente la intervino. Apuntando vicios de nulidad y la trama de un complot, suspendió a los sindicados y formó la junta electoral con el resto de los electores. La disputa por la constitución del cabildo finalizó con el triunfo del bando que consiguió el respaldo del gobernador intendente para remplazar al cabildo formado al amparo de Ibáñez, y posicionarse, además, como “Ayuntamiento Gubernativo” (Actas Capitulares, 1951, p. 669).

En este contexto, las noticias de la derrota del director y de la disolución del Congreso dejaron al gobierno de Aráoz sin posibilidades de una aprobación definitiva. Mientras estaba pendiente el congreso que el general Juan Bautista Bustos proyectaba en Córdoba, el tucumano convocó a los pueblos de la provincia a un congreso provincial para fijar su destino provisorio (Actas del cabildo, 1940, pp. 219-222). El congreso tucumano requería dos representantes de cada pueblo y campaña de la gobernación21. Aráoz procuraba que la concurrencia al congreso de Córdoba estuviera mediada por el congreso provincial (Gargaro, 1948, p. 68). Para ello buscó asegurar la adhesión de los diputados santiagueños, pero tropezó con planteos de forma y dilaciones que lo determinaron a enviar una fuerza al mando de Juan Francisco Echauri y un comisionado, el Doctor Juan Bautista Paz, para organizar las elecciones (Actas Capitulares, 1951, p. 659).

El bando contrario a Aráoz objetó la validez de estas elecciones, pero el gobernador las aprobó inmediatamente. Recurrió entonces al comandante general de frontera Juan Felipe Ibarra, que anunció al cabildo su marcha redoblada hacia la ciudad (Actas Capitulares, 1951, p. 669). Jefe de una notable carrera en las armas, establecido por Belgrano en la frontera que articulaba las rutas del sur, centro y norte (Achával, 1988, p. 274), había remitido al cabildo noticias de la sublevación del ejército en Santa Fe y del “Gobierno federal” que había adoptado Córdoba, para que se tomaran “las providencias que más convengan” (p. 647).

Del enfrentamiento entre las fuerzas de Echauri e Ibarra resultó la victoria del comandante de frontera. Se conformó una reunión del “Pueblo en masa”, con un formato más asambleario que de cabildo abierto, pues no estuvo presidida por las autoridades del cabildo derrotado, sino que se designó a pluralidad de votos un presidente ad hoc (Actas Capitulares, 1951, p. 673). Esta asamblea eligió teniente gobernador político y militar interino a Ibarra (pp. 674-675). La provisionalidad del nombramiento omitió toda referencia a una instancia superior de convalidación, aún vacante, y refirió solamente a la necesidad de recabar la voluntad de la campaña, junto a la de la ciudad, para declarar quien debiera suceder en propiedad. Acto seguido, se cumplimentó la elección de un nuevo cabildo. Las novedades fueron informadas al gobernador quien, mientras meditaba la cuestión de fondo, suspendió el avance de sus armas sobre la ciudad insubordinada (Gargaro, 1948, pp. 75-76).

La elección de un teniente, y no de un gobernador, en la reunión popular del 31 de marzo revelaba las instancias graduales por las que transitó la independencia santiagueña, con un horizonte de expectativas definido por la reunión de un congreso general y el despliegue de las fuerzas de Aráoz. Por eso finalmente designaron los dos diputados solicitados por el gobernador para su congreso provincial, con el fin de consolidar la “armonía”, es decir, evitar un desenlace armado y guardar reserva “sobre lo económico y gubernativo”, asuntos que se remitirían directamente al congreso previsto en el tratado del Pilar (Actas Capitulares, 1951, p. 679).

La reunión del “cuerpo soberano”, como se calificó a la asamblea que había designado teniente gobernador a Ibarra, se consideró con derecho “a remover toda autoridad” o a ratificarla por la “voluntad general del pueblo”, pero no proclamó su separación de la provincia, ni eligió un gobernador. La imputación de la soberanía en aquella corporación entremezcló significados propios de la cultura jurisdiccional. Así, se destacó “la grandeza propia de la majestad” que asumió la reunión (Gargaro, 1948, p. 81). La “majestad de los pueblos” implicaba un principio jerárquico de distribución de prerrogativas y honores en la composición de un orden trascendente. Tenía, por tanto, un significado relativo y compatible con formas agregativas de cuerpos y territorios (Calderón y Thibaud, 2010, pp. 35-38) que subyacía en la comprensión de la soberanía y en el proceso de transición al estado-nación.

Pero, el 25 de abril, una asamblea electoral reunida con representantes de la ciudad y los curatos rurales trascendió su cometido de designar diputado para el congreso de San Lorenzo y declaró la separación de la “autoridad e identidad civil y gubernativa” de la provincia de Tucumán. Para justificar la “innovación” se publicó un manifiesto análogo al que acompañaba las declaraciones de independencia de las naciones, pero dirigido a los conciudadanos y extranjeros que frecuentaban el territorio (Actas Capitulares, 1951, pp. 803-808).

Mencionaban, allí, “agravios y vejaciones” por parte del gobierno provincial que justificaron el auxilio de las fuerzas de Ibarra. Estaba presente el registro de la falta de representación de los vecinos de Santiago en la elección de Aráoz por el cabildo abierto de la capital, en noviembre de 1819, con argumentos similares a los planteados por Jujuy cuando se anotició de la elección de Güemes en 1815, con la salvedad de que los santiagueños advirtieron que lo reconocieron, entonces, por la costumbre de “considerar como legítimo todo lo que se hace en las Capitales” (Gargaro, 1948, p.87). El punto de quiebre en esta costumbre de obedecer había sido la pretensión de Aráoz de sostener un “orden gradual” de agregación, que suponía la subordinación de los pueblos en condición de “minoridad o impotencia” a las ciudades capitales. Para los santiagueños, un “gobierno federal” de tal naturaleza solo podía establecerse con el consentimiento de los pueblos, argumento esgrimido en el lustro anterior por los jujeños. Sin que mediaran tales contratos, sería Santiago “tan libre y soberano como Tucumán y Catamarca” y, por consiguiente, se personarían “por sí” en el congreso general, sin mediación del gobierno provincial (pp. 80-85).

Tras esta fundamentación, se enunció que el “voto inequívoco” del pueblo era “formar de esta jurisdicción uno de los territorios o estados de la República federal del Río de la Plata” (Actas Capitulares, 1951, pp. 807-808). De esta manera, quedó plasmado que la jurisdicción de la ciudad disponía de su agregación a una república federal, compuesta por otros territorios iguales. Esta idea se reafirmó en el artículo 1° del acta: “Declaramos (…) nuestra jurisdicción de Santiago del Estero uno de los territorios unidos de la confederación del Rio de la Plata”. Nótese la claridad con que se expresó la vigencia de la jurisdicción de la ciudad y su incorporación en un cuerpo entonces designado como república federal, en quien se imputaba la plenitud de la soberanía: “Artículo 2°: No reconocemos otra Soberanía, ni superioridad sino la del congreso de nuestros coestados que va a reunirse para organizar nuestra federación” (pp. 807-808). Si bien los términos “estado” y “coestados” refieren a los miembros de la federación, la unión entre estos territorios suponía relaciones que iban más allá del derecho gentes, pues consideraban a los tucumanos, por ejemplo, “hermanos y conciudadanos” (artículo 5).

Los documentos relativos a la asamblea de abril no mencionaron la elección de un gobernador, pero las actas capitulares del mes siguiente contienen la referencia al gobernador y a la provincia (Actas Capitulares, 1951, pp. 683, 688) Ibarra fue electo entre el 27 de abril y el 10 de mayo de 182022.

La separación de Santiago del Estero, más allá de los manifiestos, debió ser defendida por las armas. Los pactos de Vinará y de la Alianza, firmados en junio y septiembre de 1821, implicaron el reconocimiento de Santiago como provincia, y de Ibarra como su gobernador, por parte de las autoridades tucumanas, así como el compromiso conjunto de enviar diputados al congreso de Córdoba.

Jujuy como “pueblo libre” en la agregación provincial salteña

La disolución de las autoridades superiores tras la batalla de Cepeda encontró a la provincia aún gobernada por Güemes, quien enfrentó fuertes oposiciones internas, especialmente en el cabildo de Salta, con apoyos en el de Jujuy, y sucesivas invasiones realistas, desde 1817 hasta la fecha de su muerte.

El 24 de mayo de 1821, con Güemes ausente, el cabildo de Salta había convocado una “asamblea” que se pronunció a favor del derrocamiento del gobernador. Aunque el movimiento fue vencido militarmente, pocos días después ingresaron las tropas realistas a la ciudad, con la connivencia de sectores opositores. En la emboscada resultó herido mortalmente el jefe salteño. Tras el acto de destitución, la “asamblea” desdobló el mando político y militar: nombró gobernador provisorio al alcalde de primer voto, Saturnino Saravia, y comandante de armas a Antonino Fernández Cornejo, mientras planteaba una instancia de elección de “la provincia reunida en masa” (Marchionni, 2009, pp. 93, 103-104 y 106).

Anoticiado Jujuy, procedió a replicar lo actuado en Salta. Tras aplaudir las determinaciones del cabildo de la capital, depuso al teniente gobernador nombrado por Güemes. El 27 de mayo el cabildo reasumió interinamente el mando político de la ciudad y confió la comandancia de armas al coronel José Gabino de la Quintana. Con posterioridad a la muerte de Güemes, un cabildo abierto eligió teniente gobernador provisorio a Agustín Dávila.

Esta instancia de elección del teniente jujeño se dio en el marco de la ocupación realista de la provincia y con la urgente necesidad de la firma de un armisticio. Es posible que ello menguara la oportunidad de la ciudad de Jujuy de separarse de la provincia. En efecto, la elección del gobernador propietario de Salta fue apurada por el jefe de la vanguardia realista en la firma del armisticio que puso fin a las hostilidades. A los pocos días del acuerdo, se reunieron en la capital los representantes de las ciudades de Salta, Jujuy, Orán y de sus curatos rurales en el rol de electores. Con veintidós diputados se conformó una “Junta provincial”, depositaria de la “autoridad soberana de la Provincia”. Se entendía que esta Provincia conformada por “pueblos libres” (Marchionni, 2019, p. 109). Antes de proceder a la elección del gobernador propietario se planteó la necesidad de sancionar un “reglamento de carácter constitucional” que organizara los “tres poderes” (Marchionni, 2019, p. 108). Así, la Junta asumió el doble carácter de constituyente y electoral.

Jujuy quedó incluida en esta provincia o republica provincial compuesta por esos pueblos representados en una junta provincial, que elegía al gobernador y controlaba el cumplimiento del reglamento y su adaptabilidad a normativas generales, como el Reglamento de 1817 y la Constitución de 1819, juradas por los pueblos de la provincia. En este sentido, y por considerarse provisorios -tanto el reglamento como la junta provincial- hasta la reunión de un nuevo congreso general, se infiere que la agregación provincial salteña procuraba articularse con otra de superior jerarquía, en cuya representación depositaba la última instancia de decisión.

Esta república provincial funcionó con diversas instituciones representativas cuyas relaciones, jerarquía y limitaciones fueron analizadas por Marchionni (2019). El autor reveló las dificultades para articular las mismas y señaló que, antes de la separación definitiva de Jujuy, no puede hablarse propiamente de una provincia de Salta, pues el agregado de sus pueblos no implicaba la uniformidad del territorio, y las medidas que intentaron unificar aspectos de hacienda, o la misma supresión de los cabildos, tropezaron con las potestades jurisdiccionales de las ciudades que la integraban (pp. 114 y 221). Esto evidenciaba, también, la permanencia del carácter indisponible del espacio tradicional del municipio hispano (Agüero, 2018).

En relación con ello, cabe agregar que el reglamento de 1821 había establecido la conformación de una junta permanente -en quien se suponía delegada la plenitud de la autoridad de la provincia- pero, al constituirse ésta con solo siete diputados -que por su oficio debían residir en Salta- tuvo menor representatividad, tanto en relación con la junta provincial plena (compuesta por representantes de Jujuy, Orán e incluso Tarija), como en relación con los cabildos de los pueblos, quienes representaban directamente los derechos de cada ciudad. Se entiende por ello que, en el año 1824, se planteara la extinción del cabildo de la ciudad de Salta pero se salvaguardara la continuidad de los respectivos de Jujuy y Orán, que actuaron en forma paralela a la junta permanente. Según Marchionni, el primero “continuó manteniendo casi intactas sus prerrogativas”, hasta el establecimiento de la junta de representantes en 1836, tras la independencia jujeña, mientras que, el de Orán, se conservó reformulado dentro del territorio salteño hasta 185523.

La permanencia del cabildo de Jujuy no solamente puede explicarse desde la variable de la representación, sino también por la provisionalidad que condicionaba a las instituciones soberanas provinciales. La jurisdicción de los cabildos no podía quedar a disposición de una institución provisoria como la junta provincial, en tanto estuviera pendiente la definición constitucional por parte del congreso general, que se encontraba reunido y que funcionaba como última instancia de decisión soberana (Marchionni, 2019, pp. 120-127). Congreso al que, por otro lado, Jujuy había asistido con diputados propios y distintos de los de Salta24.

La crisis de 1820 conllevó otras independencias provinciales que no incluyeron la segregación del territorio jujeño. Representado por su cabildo y por sus diputados en la junta provincial que elegía al gobernador, constituyó una excepción en el conjunto rioplatense, en el que las formas agregativas provinciales, recreadas por la representación de los pueblos integrantes, fueron efímeras, a juzgar por las experiencias de las repúblicas entrerriana y tucumana y por el ensayo de los Pueblos Unidos de Cuyo (Verdo, 2019, pp. 6-7).

Palabras finales

Bajo claves jurisdiccionales, las dinámicas territoriales de los llamados procesos de “autonomía provincial” revelan relaciones más complejas entre soberanías y territorios, en cuanto evocan sentidos sedimentados en experiencias políticas anteriores a la imputación excluyente de la soberanía en el Estado-nación.

En el caso de Santiago del Estero, la “majestad” del pueblo asumió el espacio provincial ante las sucesivas vacancias de quien debía decidir sobre ese ámbito. Ello no significó la segregación del territorio santiagueño de una unión mayor, una “república federal” o “confederación”, sobre la base del consentimiento de los pueblos.

No menor aspiración tuvo la ciudad de Jujuy, y la enunció tempranamente, pero careció del control del territorio que tuvieron los santiagueños. Recortada su jurisdicción desde la Ordenanza de Intendentes, y agravada su condición por las consecuencias de la guerra, negoció su incorporación a la provincia de Salta, dentro de la cual mantuvo su jurisdicción en el periodo relevado.

En las dinámicas de segregación y agregación de estas ciudades subordinadas algunos aspectos merecen mayor consideración. Por un lado, el papel de los cabildos como electores interinos de sus tenientes gobernadores, consentido en las coyunturas de acefalía general por los gobernadores de las provincias; por otro, el gobierno político de la ciudad, retenido interinamente por el cuerpo capitular, como experiencias arraigadas en una cultura jurisdiccional que afianzaron el poder de la ciudad sobre un resorte que correspondía, ordinariamente, al soberano común.

Las aspiraciones de ambos pueblos contenían reclamaciones de afirmación de la jurisdicción y del gobierno político de sus pueblos y una dependencia directa de la autoridad superior, considerada cabeza de un cuerpo mayor, de quien esperaban la respuesta autorizada a sus demandas.

Pero, en la década de 1820, al asumir la soberanía en un contexto de prolongada acefalía, cada pueblo debió sumar un nuevo arbitrio para representarla y dotar en propiedad a los ejecutivos provinciales. Las juntas de electores de ciudad y campaña y, luego las legislaturas, manifestaron la transformación institucional que acompañó el proceso territorial, jurídico y político de la constitución de las nuevas provincias.