Introducción

El cultivo de maíz en la región del noroeste de la República Argentina (NOA) es antiguo y data de la época prehispánica, cuando los diferentes grupos aborígenes que poblaban la región ya lo conocían, porque estaba de hecho muy arraigado a su cultura. En el libro La Agricultura Aborigen Argentina (Parodi, 1966), se menciona que el maíz se cultivaba en diferentes regiones, que hoy son parte de la Argentina y de países vecinos.

En la región del NOA, el maíz cumple un rol importante en la sustentabilidad del área agrícola destinada a la producción de granos, principalmente debido a la captura de carbono (Gregorich et al., 2001; Liu et al., 2006) y al aporte de rastrojos, aspectos críticos en el manejo conservacionista y en la protección de los suelos de la región (Sanzano, 2001; Sanzano et al., 2008). Por otro lado, es importante para la dieta humana, ya que el maíz es la base de muchos alimentos regionales, así como también para la alimentación de animales (MAIZAR, 2006).

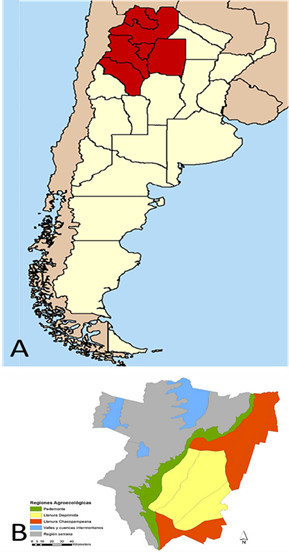

La producción de granos en el NOA abarca las provincias de Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, ocupando la Llanura Chaco Pampeana y parte de la Llanura Deprimida y el Pedemonte (Figura 1 A y B). En la región, la superficie sembrada para la campaña 2018/2019 fue de 420.000 ha, de las cuales alrededor de 91.880 ha corresponden a la provincia de Tucumán (Rios, 2019). En relación a los rindes obtenidos a nivel país, el promedio fue de 9070 kg/ha, mientras que el NOA alcanzó los 6990 kg/ha (Rios, 2019).

Figura 1 (A) Mapa de la República Argentina y delimitación de la región del noroeste Argentino (Fuente: Wikimedia Commons). (B) Regiones agroecológicas de la provincia de Tucumán (Fuente: Zuccardi y Fadda, 1985).

Según datos del Censo Nacional Agropecuario 2018 (INDEC, 2021), en las provincias que integran el NOA existen 15.660 productores que disponen de terrenos agrícolas con superficies que van desde menos de 5 ha hasta 10 ha, abarcando un área total de 50.539 ha. Además, existen áreas marginales donde el cultivo de maíz se encuentra bajo riesgo de cosecha, debido a las precipitaciones irregulares. En estas áreas predominan las explotaciones mixtas agrícolas- ganaderas, en las cuales el maíz es sumamente importante para el sistema agroecológico, ya que aporta cobertura al suelo en la rotación con soja y sirve de alimento para el ganado, además de ser un producto primario para la venta.

Para el desarrollo de este último tipo de explotaciones, se necesita poner a disposición del productor cultivares de maíz lo suficientemente estables en su rendimiento, con tecnología incorporada y semilla de bajo precio, cuyo impacto en el costo de producción sea el menor posible. Esto no ocurre actualmente con la semilla de los híbridos comerciales, cuyos precios impactan fuertemente en los costos de producción.

Las variedades de polinización abierta (VPA), que se intercruzan libremente en forma natural, ocupan un lugar importante en los sistemas productivos de los pequeños productores del NOA. Además de proveer semillas económicamente accesibles para los agricultores, estas variedades cumplen una importante función social por los múltiples usos que pueden otorgárseles: por ejemplo, pueden utilizarse para alimentar animales, además de constituir un alimento para los seres humanos, ya sea consumidas en fresco o en comidas típicas regionales. Por lo tanto, con este tipo de cultivares se busca satisfacer las necesidades de este sector y poner a su disposición cultivares mejorados.

El objetivo de este trabajo es presentar el cultivar Cuatero INTA y dar cuenta de su proceso de desarrollo, el cual fue impulsado por el Programa de Mejoramiento de Maíces Subtropicales del Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiárido (IIACS), dependiente del Centro de Investigaciones Agropecuarias (CIAP) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Materiales y métodos

Esta nueva variedad se desarrolló en el marco del Programa de Mejoramiento de Maíces Subtropicales (PMMS) del IIACS, mediante ensayos realizados en la localidad de Chañar Pozo, del departamento Leales de la provincia de Tucumán, en la Argentina. La fuente de germoplasma élite utilizada en su obtención era material propio del PMMS.

En la campaña 2012/2013 se realizó el cruzamiento de un compuesto formado por una mezcla balanceada de líneas del PMMS (Fehr, 1991; Poehlman y Sleper, 1995), por la VPA Leales 25 Plus. En la campaña 2013/2014 se sembró en forma aislada la semilla F1, se seleccionaron 200 plantas y se cosechó la semilla F2. Cada espiga se consideró como una familia de medio hermanos maternos (FMHM), se etiquetó y guardó en cámara de frío. En la campaña 2014/2015, se sembraron las FMHM en ensayos comparativos de rendimiento (ECR) para su evaluación mediante el método de prueba de progenies descripto por Poehlman y Sleper (1995). El diseño del ECR fue en bloques completos aleatorizados, con dos repeticiones. Las parcelas fueron de 3,5 m2 (1 surco de 5 m distanciados a 70 cm), con una densidad de 60.000 plantas/ha. Se fertilizó con 150 kg/ha de urea y 80 kg/ha de fosfato diamónico. Como testigos, se utilizaron la VPA Leales 25 Plus y las F2 de los híbridos simples DKB390YGRR2 (Monsanto) y Pioneer 30B39 Hx (Pioneer), que hacían las veces de VPA. Este experimento fue replicado en dos fechas de siembra: el 24 de diciembre de 2014, como fecha óptima, y el 16 de enero de 2015, como tardía. Esto generó dos ambientes diferentes, ya que las condiciones de precipitaciones y luminosidad fueron distintas. Cada experimento fue sembrado en distintos lotes del predio del IIACS, distanciados a 2,31 km.

En base a los datos de los ECR, se seleccionaron las 15 mejores FMHM, teniendo en cuenta los siguientes caracteres: rendimiento, vuelco y acame, altura de la planta y días a antesis (DA), días a emisión de estigmas (DEE) e intervalo entre la antesis y la emisión de estigmas (ASI, por sus siglas en inglés: anthesis silking interval). Estas 15 mejores FMHM constituyeron el germoplasma de la nueva VPA, Cuatero INTA. Además de los caracteres antes mencionados para la selección de las FMHM, también se tuvo en cuenta el color de los estigmas, las anteras, la altura de inserción de espigas y el tipo de grano, seleccionando en este caso espigas que presentaban grano colorado duro, tal como se puede ver en la Figura 2 A y B. Estos caracteres se evaluaron con el fin de generar un cultivar uniforme que cumpliera con los requisitos para su inscripción.

Figura 2 (A) Espigas de maíz Cuatero INTA con tipo de grano colorado duro. (B) Espigas de maíz Cuatero INTA (de- recha), comparadas con espigas de otro cultivar (izquierda).

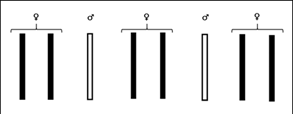

Las malezas se controlaron mediante barbecho químico, con glifosato más 2,4 D, en dosis de 3 l/ha y 0,5 l/ha, respectivamente. Se hicieron dos pasadas de rastra de discos y se aplicó atrazina (3,0 l/ha) y metaloclor (2,5 l/ha) en presiembra. Las plagas insectiles se controlaron con dos aplicaciones de insecticidas deltametrina (Decis Forte) (40 cm3/ha) entre los estados fenológico V2 y V3 (Ritchie y Hanway, 1982) y lambdacialotrina (Karate Zeon) (40 cm3/ha), en estado fenológico V4 (Ritchie y Hanway, 1982). En el ciclo de invierno del año 2015, las semillas remanentes F2 de las 15 FMHM selectas que habían sido cosechadas en la campaña 2013/2014 y guardadas en cámara de frío, se sembraron en invernáculo el 17 de julio de 2015, en surcos de 10 m: 2 surcos de hembras formadas por FMHM selectas y un surco de macho polinizador, formado por una mezcla en partes iguales de cada una de las FMHM selectas (macho balanceado) (Figura 3). El objetivo era lograr intercruzamientos de estas semillas para obtener la VPA Cuatero INTA. Las malezas fueron controladas manualmente con azada y no se requirió ningún control contra insectos.

Figura 3 Esquema de siembra de familia de medio hermanos maternos (FMHM) en invernáculo, para la producción de se- millas de la VPA Cuatero INTA. Barras negras corresponden a surcos de FMHM hembras (♀); barras vacías corresponden a surcos de machos balanceados (♂).

En la campaña 2015/2016, Cuatero INTA se incorporó a los ECR del IIACS, cuyos resultados serían presentados luego en el Instituto Nacional de Semillas (INASE). Los ensayos se realizaron durante tres campañas (2015/2016, 2016/2017 y 2017/2018), como indica el protocolo del INASE para la inscripción de variedades, utilizándose como testigos a Leales 25 Plus y a dos híbridos simples subtropicales, INTA 2012, que no es un OGM (organismo genéticamente modificado) y el híbrido DKB390YGRR2 (Monsanto), que es un OGM. Las características de estos cultivares se muestran en la Tabla 1.

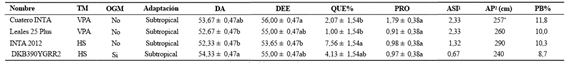

Tabla 1. Características de los materiales utilizados en los ensayos comparativos de rendimientos. Tipo de material (TM), híbrido simple (HS), variedad de polinización abierta (VPA) y orga- nismo genéticamente modificado (OGM). Valores (promedios ± error estándar del modelo ajustado), de días a antesis (DA), días a emisión de estigmas (DEE), porcentaje de plantas quebradas (QUE%) y profilidad (PRO). Intervalo antesis-emisión de estigmas (ASI), altura de planta en cm (AP) y porcentaje de proteína bruta (PB%).

Letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas (test de LSD de Fisher, p < 0,05).

1ASI se obtuvo de la diferencia entre DEE y DA.

2AP se sacó de catálogo, excepto Cuatero INTA.

Los ensayos se realizaron en parcelas de 7 m2 (2 surcos distanciados a 70 cm, de 5 m de longitud), provenientes de soja como cultivo antecesor, que se cultivaron con una densidad de 60.000 plantas/ha, siguiéndose un diseño de bloques completamente aleatorizados con dos repeticiones. Se fertilizó con 150 kg/ha de urea y 80 kg/ha de fosfato diamónico. Las malezas se controlaron aplicando atrazina (3,0 l/ha) y metaloclor (2,5 l/ha) en presiembra. Las plagas insectiles se controlaron con Lorsban Plus (clorpirifos 50 g + cipermetrina 5 g) en una dosis de 350 cm3/ha.

Las fechas de siembras fueron: el 19 de enero de 2016 para la campaña 2015/2016; el 6 de enero de 2017 para la campaña 2016/2017; y el 6 de enero de 2018 para la campaña 2017/2018.

En muestras de 2 kg de cada uno de los testigos y del nuevo cultivar, tomadas del ECR en la campaña 2017/2018, se determinaron el porcentaje de proteína bruta en base seca, mediante el método Kjeldahl Fc: 6,25; y el peso hectolítrico, según Resolución N 1075/94 de SAGPyA Norma XXVI. El análisis se realizó en el Laboratorio de Calidad de Alimentos, Suelos y Agua, del Área de Laboratorios de la EEA-INTA Pergamino, en Pergamino, Buenos Aires.

Los datos fueron analizados con el programa estadístico Infostat (Di Rienzo et al., 2008), con el cual se hizo un ANOVA y el test de comparación de medias LSD al 0,05 %.

Resultados y discusión

La Tabla 1 muestra los valores promedio de días a antesis (DA), días a emisión de estigmas (DEE), porcentaje de quebrado de tallo (QUE ), número de espigas por planta o prolificidad (PRO) e intervalo antesis-emisión de estigmas (ASI) de los materiales evaluados. Para Cuatero INTA, el valor de DA fue aproximadamente 53,67 días, sin diferencias significativas con los testigos Leales 25 Plus e INTA 2012 (52,67 y 52,33 días, respectivamente). En cambio, sí hubo diferencias significativas con DKB390YGRR2, cuyo valor de DA fue 54,33 días. Cabe mencionar que Bastidas et al. (2015) encontraron valores de DA similares a los de Cuatero INTA para VPA tropicales en la localidad de San Javier, en Venezuela (53,2 a 55,5 días).

En relación a DEE (Tabla 1), para Cuatero INTA se registró un valor de 56 días, no diferenciándose significativamente de Leales 25 Plus (55 días) ni de DKB390YGRR2 (55 días), pero sí de INTA 2012. El valor de DEE de Cuatero INTA fue un mayor al reportado por Bastidas et al. (2015) para VPA tropicales (53,2 y 55,5 días). Por su parte, Lafitte (2001) reportó valores 55 y 59 días a floración para VPA tropicales en localidades de trópico bajo (Tlaltizapan y Poza Rica, en México), que poseen ambientes similares al subtropical argentino.

Con respecto a QUE% (Tabla 1), Cuatero INTA presentó un valor de 2,07 % y no mostró diferencias significativas con Leales 25 Plus y DKB390YGRR2 (1,0 % y 4,13 %, respectivamente), pero sí con INTA 2012, que presentó un valor alto (7,56 %). Los valores de QUE% de Cuatero INTA fueron similares a los reportados por Martínez Uribe et al. (2017) (1,25 %) para VPA tropicales cultivadas con una densidad de 50.000 plantas/ha en el municipio de Jaú, en Sao Paulo (Brasil). En cambio, Bastidas et al. (2015) reportaron un valor superior (3,9 %) para estas últimas variedades. Por su parte, Biasutti et al. (2021) encontraron valores de QUE% similares al de Cuatero INTA para las VPA templadas Capilla 6006 y 8008: 2,29 % y 3,2 %, respectivamente.

En lo que se refiere a PRO (Tabla 1), vemos que Cuatero INTA presenta tendencia a tener dos espigas por planta (1,79 espigas/planta). Esta característica en algunos ambientes con estrés, como ser una alta densidad de plantas (Tollenaar et al., 1994) o un bajo contenido de nitrógeno en el suelo (Moll et al., 1987), fue asociada a mejores rendimientos. Esto constituye una ventaja en ambientes marginales, como los que tienen algunas áreas agrícolas del NOA.

En relación a ASI (Tabla 1), el comportamiento de Cuatero INTA fue similar al de Leales 25 Plus (2,33 días), pero con valores mayores que los de INTA 2012 (1,32 días) y DKB390YGRR2 (1,66 días). El ASI se utiliza como un indicador fenotípico eficiente para medir la tolerancia a la sequía, así como también para incrementar la estabilidad del rendimiento bajo condiciones de estrés hídrico en programas de mejoramiento (Machado Durães et al., 2002). Un valor de ASI limitado fue mencionado por Rebolloza-Hernádez et al., (2020) como un carácter secundario que se correlaciona con el rendimiento de grano y se puede utilizar para realizar una selección indirecta de genotipos tolerantes a sequía, por lo cual lo consideramos un carácter importante en los cultivares desarrollados por el PMMS.

La altura de planta (AP) de Cuatero INTA fue de 257 cm en promedio (Tabla 1), inferior a la de Leales 25 Plus (260 cm) y a la de INTA 2012 (290 cm), pero mayor que la altura de DKB390YGRR2 (240 cm). Así mismo, la AP de Cuatero INTA fue mayor que las reportadas por Bastidas et al. (2015) para VPA tropicales, con valores entre 220 y 240 cm, y que las informadas por Biasutti et al. (2021) para las VPA templadas Capilla 6006 y 8008, con valores de 208 cm y 222 cm, respectivamente.

Uno de los objetivos del mejoramiento genético del maíz es disminuir la AP, lo cual permitiría reducir el vuelco de plantas y aumentar las densidades de siembra, incrementando consecuentemente los rendimientos (Fischer y Palmer, 1980; Bangarwa et al., 1988; Dornescu y Dornescu, 1988). En la actualidad, los nuevos cultivares de maíz tienden a ser más bajos. Como se observa en la Figura 4, Cuatero INTA tiene una arquitectura similar a la de los cultivares modernos. Junto a esto, la inserción de la espiga también es baja (109 cm), lo cual es favorable, ya que disminuye el efecto palanca de la espiga cuando hay viento, que normalmente causa el quiebre del tallo con una menor fuerza.

Figura 4 Cuatero INTA en una parcela demostrativa ubicada en La Isla San José, en Monteros, Tucumán. Diciembre de 2019.

El contenido de proteína bruta (PB) de Cuatero INTA fue de 11,8 %, valor superior al de los testigos, que fueron de un 10 %, 10,3 % y 8,7 % para Leales 25 Plus, INTA 2012 y DKB390YGRR2, respectivamente (Tabla 1). Si se compara el valor de contenido de PB de Cuatero INTA con los de las VPA templadas reportados por Biasutti et al. (2021), se observa que este es inferior al de Capilla 8008 (12,6 %) y mayor que el de Capilla 6006 (10,3 %).

El peso hectolítrico de Cuatero INTA fue 76,5, siendo superior al de la VPA templada Capilla 8008 (76,0) e inferior al de Capilla 6006 (78,8) (Biasutti et al., 2021).

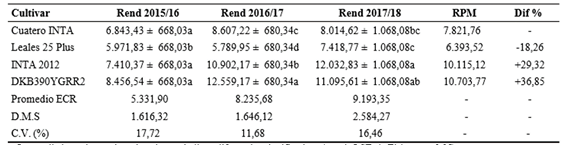

El rendimiento promedio de Cuatero INTA en las tres campañas (Tabla 2) fue de 7821,76 kg/ha. Si se consideran los rendimientos obtenidos por otros autores para otras variedades, Cuatero INTA fue superior en este aspecto a VPA tropicales que fueron evaluadas en Venezuela por Bastidas et al. (2015), quienes observaron rendimientos de 1922 a 2935 kg/ha en la localidad Tucupido, y de 5610 y 6786 kg/ha en San Javier. También tuvo un mayor rendimiento que el reportado por Martínez Uribe et al. (2017) para VPA tropicales (6009 kg/ ha). En tanto, Biasutti et al. (2021) observaron un rendimiento muy similar en la VPA templada Capilla 8008 (7725,83 kg/ha), mientras que encontraron que Capilla 6006 tenía un rendimiento superior (8459,33 kg/ha).

Tabla 2. Resultados de los ensayos comparativos de rendimientos para rendimiento (Rend) en kg/ha y con 14,5 % de humedad en grano, para tres campañas: 2015/2016, 2016/2017 y 2017/2018. Rendimiento promedio (± error estándar del modelo ajustado) de cada material (RPM) y diferencial de rendimiento en % con respecto al nuevo cultural (Dif %).

Letras distintas dentro de cada columna indican diferencias significativas (test de LSD de Fisher, p < 0,05).

Paliwal (2001) indica que los híbridos simples rinden un 46 % más que las VPA, por lo que podemos decir que Cuatero INTA tiene un excelente comportamiento en cuanto a rendimiento, ya que en promedio solo fue un 36,85 % inferior que el mejor híbrido de maíz utilizado en los ensayos.

Adicionalmente, la variedad Cuatero INTA, que fue inscripta en el INASE con el N° de Registro 18.906, presentó una espiga cilindro-cónica, con un tamaño mediano de 15 a 20 cm de largo y con 14 hileras de grano tipo colorado duro.

Conclusiones

El cultivar Cuatero INTA posee un potencial de rendimiento de más de 8000 kg/ha, superando el potencial de Leales 25 Plus, con 7400 kg/ha. En las tres campañas evaluadas, el rendimiento de este cultivar fue en promedio inferior (entre 29 y 37 %) al de los híbridos simples, lo cual es muy bueno si se consideran las más amplias diferencias citadas por otros autores. La variedad tiene un buen comportamiento en cuanto al QUE% y es prolífica. En cuanto a DA, DEE y AP, los valores reportados están dentro de los parámetros observados para cultivares tropicales. Por otro lado, tiene un ASI igual al de Leales 25 Plus y un alto contenido de proteína bruta en grano.

Esta nueva variedad es recomendada para el subtrópico argentino, al norte del paralelo 30° LS, por su gran adaptación, potencial de rendimiento, bajo costo de adquisición de la semilla y tolerancia al calor y a enfermedades propias de la región.

Dada la difusión actual de Leales 25 Plus, el poder contar con un material similar como Cuatero INTA, pero de mejor desempeño en cuanto al rendimiento y otras características, tales como una menor altura de planta, un mayor porcentaje de proteína y un bajo porcentaje de quebrado, hará posible un rápido recambio de cultivares, con el consecuente beneficio para la región.

Adicionalmente, otras partes de la planta de Cuatero INTA son aptas para su aprovechamiento, como por ejemplo las brácteas de la espiga (chala), que son gruesas y fuertes y se venden en los mercados locales como un subproducto, para su uso en la elaboración de comidas regionales, tales como la humita en chala y los tamales. Esta característica es muy apreciada por los pequeños productores.