Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO

Compartilhar

Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas. Mario J. Buschiazzo

versão On-line ISSN 2362-2024

An. Inst. Arte Am. Investig. Estét. Mario J. Buschiazzo vol.41 no.1 Buenos Aires jun. 2011

ARTÍCULO

Un lugar para la excepción. Problemáticas en torno a la ubicación del rascacielos en Buenos Aires entre 1909 y 19291

A place for the exception. Issues regarding the location of the skyscraper in Buenos Aires between 1909 and 1929

Virginia Bonicatto*

* Arquitecta Universidad Nacional de La Plata. Magister en Historia y Cultura de la Arquitectura y la Ciudad, Universidad Torcuato di Tella (UTDT). Becaria Tipo II (CONICET). Instituto de Investigaciones en Historia, Teoría y Praxis de la Arquitectura y la Ciudad. (HITEPAC-FAU-UNLP).

Instituto de Investigaciones en Historia, Teoría y Praxis de la Arquitectura y la Ciudad (HitePAC). Calle 47 N°162, Ciudad de La Plata (B1900GGD). Provincia de Buenos Aires. República Argentina. Email: virgibonicatto@gmail.com

RECIBIDO: setiembre de 2011

ACEPTADO: noviembre de 2011

RESUMEN

Este trabajo estudia los primeros rascacielos en Buenos Aires, entendidos como parte del proceso modernizador que tuvo lugar desde fines de siglo XIX y principios de siglo XX. En ese momento, los proyectos enfrentaron la búsqueda de un lugar en una ciudad cambiante, que se convertía en metrópolis al mismo tiempo que intentaba definirse materialmente como Capital Federal. ¿Se aceptó el rascacielos como parte de la metrópoli o como parte de la nueva Capital? Para responder a esta pregunta se estudian las propuestas municipales que intentaron controlar la excepción otorgando al rascacielos el rol de elemento ordenador y se examinan la localización dispersa de los rascacielos que resultan de encargos privados y que, en muchas ocasiones, entran en colisión con la voluntad de homogeneización del espacio urbano propia de la normativa del municipio.

Palabras clave: Rascacielos; Buenos Aires; Problemáticas de localización.

ABSTRACT

This paper studies the first skyscrapers in Buenos Aires, understood as a part of the modernization process that took place since the late nineteenth and early twentieth century. At that time, the buildings projected faced the need for finding a place in a changing city, which bécame a metropolis while trying to be materially defined as Capital Federal. Was the skyscraper adopted as a feature of the metropolis or as part of the new Capital? To answer this question we study the municipal proposals that attempted to manage the exception giving the skyscraper the role of an ordering element, and examines the dispersed location of private commissioned skyscrapers that, in many cases, come into collide with the homogenization of urban space desire characteristic of the municipal regulations.

Keywords: Skyscrapers; Buenos Aires; Location problems.

Desde fines de siglo XIX, Buenos Aires, como ciudad capital, se veía atravesada por una serie de intervenciones físicas que transformaban radicalmente su imagen. En efecto, la federalización, en 1880, dio inicio a una serie de reformas urbanas que comenzaron con la intendencia de Torcuato de Alvear, y se cerraron a mediados de la década de 1930 con la gestión de Mariano de Vedia y Mitre (Gorelik, 1998). Durante este período se realizaron una serie de planos y proyectos, de los cuales se llevan a cabo unos pocos, pero en los que podemos ver reflejadas las diferentes voluntades de reforma que fueron transformando al paisaje urbano en "un ensamble de ruinas fáusticas desde las que la ciudad pareció reinventarse." (Gorelik, 2004: 7). En 1887, la Ley 2089 incorporó los partidos de Belgrano y Flores y, en 1888, se definió el trazado de la futura General Paz, que dio a Buenos Aires una superficie de más de 18.000 hectáreas (Gorelik, 1998: 13). En 1894 se inauguraría la Avenida de Mayo, y en 1913 comenzaron las obras de la Diagonal Norte y la construcción del primer subterráneo que circulaba bajo la Avenida de Mayo.2

Es precisamente este escenario de proyectos e intervenciones diversas lo que hacía que la ciudad fuese un tablero de ajedrez en constante partida, que no había aún estabilizado sus sectores y, por lo tanto, era difícil elegir un sitio adecuado para implantar un rascacielos al modo de, por ejemplo, el Rockefeller Center en Nueva York (1931), la Chicago Tribune Tower en Chicago (1922) o el Palacio Salvo en Montevideo (1923-1928). Se trataba de edificios construidos sobre grandes parcelas, de costo relativamente bajo y localizados sobre líneas de crecimiento urbano ya definidas. En Buenos Aires, la decisión sobre el lugar de un edificio implicaba, además de considerar el valor del suelo, barajar las posibilidades de concreción de planes o proyectos que dependían de decisiones políticas, cuyos tiempos no se acomodaban a los tiempos de obra. Tales circunstancias generaban una sensación de inseguridad, abonada por la duración de las construcciones y la incertidumbre en las leyes cuya promulgación no garantizaba la materialización de los proyectos (Novick, 2007; Gruschetsky, 2008). En este panorama, se plantean dos interrogantes: ¿Dónde implantar un rascacielos en una ciudad que se está transformando? ¿Es posible aceptar el rascacielos como parte de la nueva Capital?

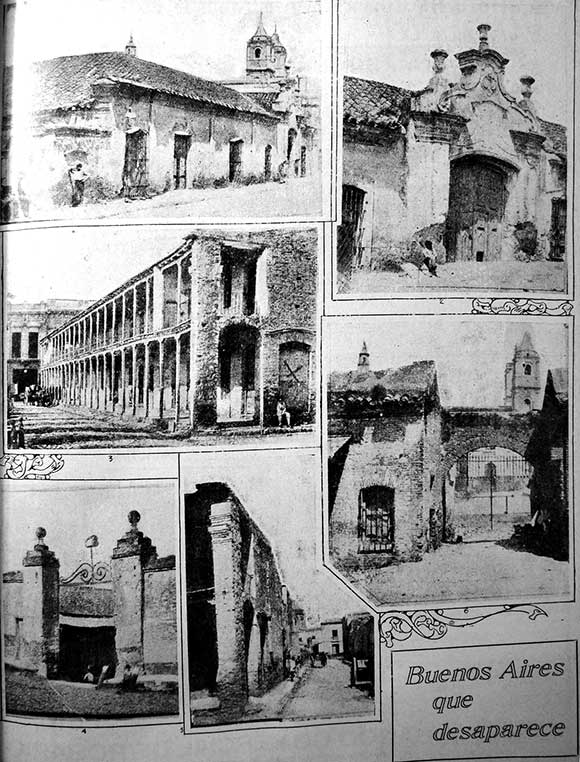

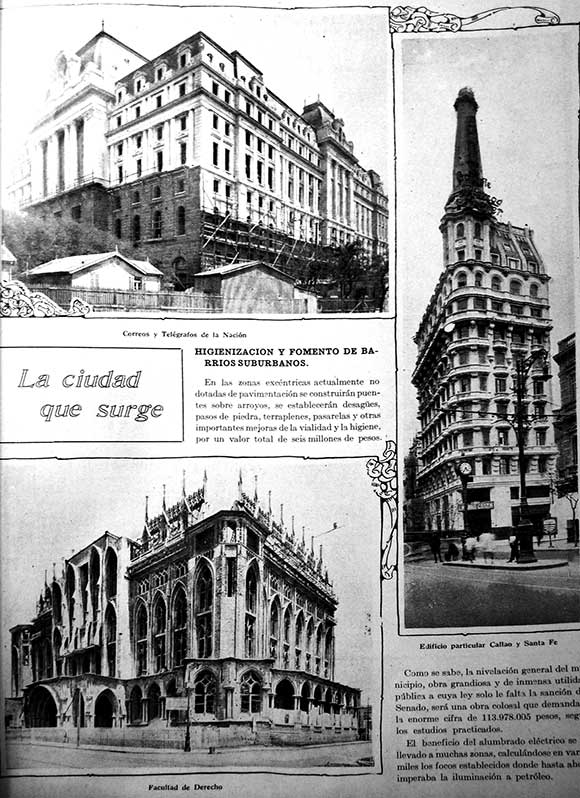

Desde principios de siglo XX, la imagen del rascacielos circulaba en diversos medios de divulgación, tanto especializados como de tirada popular como La Prensa, Caras y Caretas, PBT o la revista Arquitectura de la SCA. Al igual que sucedió en Europa, aquí la tipología despertaba, por un lado, interés en quienes ponderaban los avances técnicos, y por otro lado el rechazo de quienes veían en ella una amenaza para la estética de los centros antiguos. (Quintana de Uña, 2006). (Fig. 1 y 2)

Figuras 1 y 2: "Buenos Aires que desaparece. La ciudad que surge. Breve reseña sobre su vitalidad metropolitana". Fuente: Almanaque La Razón, Buenos Aires, 1925.

Hacia 1910, en Buenos Aires, la Comisión del Centenario declaraba: "Nada de sky scrapers, gigantescos castillos de naipes, que están muy lejos de tener en su edificación la sólida contextura que desafía los siglos." (Urien y Colombo, 1910: 592).3 Este problema, en torno a la aceptación o no de la construcción en altura, transcurría al mismo tiempo que un sector de profesionales buscaba una imagen nacional y una "arquitectura argentina" que se desarrollaba desde la federalización de Buenos Aires. Los festejos del Centenario colocan el tema en las agendas, en una colisión entre quienes desde el Municipio y la cultura anhelaban lo "moderno" como materialización del progreso y quienes detentaban una mirada nostálgica por la ciudad que desaparecía. Esta actitud se daba en respuesta a las intensas transformaciones materiales que hacían a la ciudad sacudirse a sí misma. Fue precisamente en el ciclo que va entre 1909 y 1929 cuando se construyeron los que serían los primeros rascacielos de la ciudad: el Plaza Hotel (1907-1909) -encargo de Ernesto Tornquist, con 63 metros-, el Railway Building (1907-1910) -de la Compañía de Ferrocarriles Británica, que con 70 metros dominaba el perfil sobre la Avenida Paseo Colón-, la Galería Güemes (1913-1915) -encargo de los hermanos Ovejero y San Miguel con 78 metros- y las dos intervenciones de inmigrantes cuyo objetivo era el de "hacer la América" tales como el Pasaje Barolo (1919-1923) -con 90 metros y sobre Avenida de Mayo- y el edificio Mihanovich -de 78 metros sobre la calle Arroyo.4 Con sus dimensiones y su lenguaje ecléctico, estos edificios irrumpirían sobre el perfil urbano porteño que el Municipio intentaba consolidar como imagen homogénea de la Nueva Capital. (Fig. 3, 4, 5, 6, 7)

Figura 3. Plaza Hotel ca. 1910. Fuente: Archivo Gráfico de la Nación.

Figura 4. Railway Building ca.1930. Fuente: Archivo Dalton.

Figura 5. Galería Güemes. Fuente: Catálogo de obras Geopé, Buenos Aires, Jorman, Galería IAA.

Figura 6. Pasaje Barolo, ca. 1930. Fuente: Archivo Dalton.

Figura 7. Edificio Mihanovich. Fuente: Revista de Arquitectura nº 101, SCA, mayo 1929.

Resignificar el "centro"

Si en la década de 1910 pudo verse el conflicto entre la búsqueda de un "arte argentino" y la recepción de las imágenes maquinistas que mostraban un futuro posible, diez años después el debate se dirimía entre la expansión y la concentración. En este marco, como bien se señaló "la recuperación historicista que tuvo su apogeo en el Centenario encuentra a finales de los años veinte a las élites culturales y políticas cohesionadas en la necesidad de recualificación del centro tradicional en su propio corazón." (Gorelik, 1998: 334). Si tenemos en consideración que, capitalizada la ciudad, surge la necesidad de una sede simbólica, "el Área Central de Buenos Aires se presenta claramente como la historia de las representaciones del conflicto entre necesidad simbólica y realidad material." (Liernur, 1982: 27). En este contexto de renovación sobre el mismo centro antiguo, el rascacielos tuvo un papel significativo como parte de las diferentes expresiones de ese debate. Un debate que era parte de la discusión teórica sobre los centros cívicos, que se daba también en Estados Unidos, tal como se manifiesta en The American Vitruvius: an architect´s handbook of Civic Art, editado en 1922 por Hegemann y Peets, donde se proponía la incorporación del rascacielos como pieza para cualificar los centros de gobierno. Esta idea del "rascacielos controlado" circuló durante las décadas de 1920 y 1930 como una solución capaz de resolver los problemas de resignificación de cascos antiguos. Como señaló Quintana de Uña, al supeditar el rascacielos a la regulación de un plan, se le da una interpretación positiva. En Europa se realizan propuestas que planteaban -primero en Alemania, Francia y luego en Italia, Holanda y los países del Este- la renovación de los espacios más emblemáticos de las capitales. Ejemplos de ello son el concurso de Danzig de 1920, la Friederichstrasse en Berlín, la Alleeplatz en Duseldorf y Colonia y Dresde en 1925 (Quintana de Uña, 2006: 125-135). En los Estados Unidos, es el caso de los City Halls, de Los Ángeles (1926-28), Atlanta (1930) o Buffalo (1932).

Desde esa perspectiva, la ciudad de Buenos Aires planteaba dos problemas: por un lado, carecía de un centro representativo y de un portal de acceso que, desde el río, recibiera al visitante con una prueba material del progreso alcanzado por el país. Por otro lado, el área céntrica, donde se concentraba el poder político y económico, es decir la zona de Plaza de Mayo no se encontraba en su baricentro sino al extremo este de la ciudad, lo que generaba un desequilibrio. Durante la década de 1910 se realizaron varias propuestas, como la de Bouvard, las de Jaeschke y las de Chanourdie que, desde la revista de la Sociedad Central de Arquitectos promovían el traslado del centro al oeste; pero el rascacielos, como solución, no se daría hasta la década siguiente (Liernur, 1982; Gentile, 2004).5

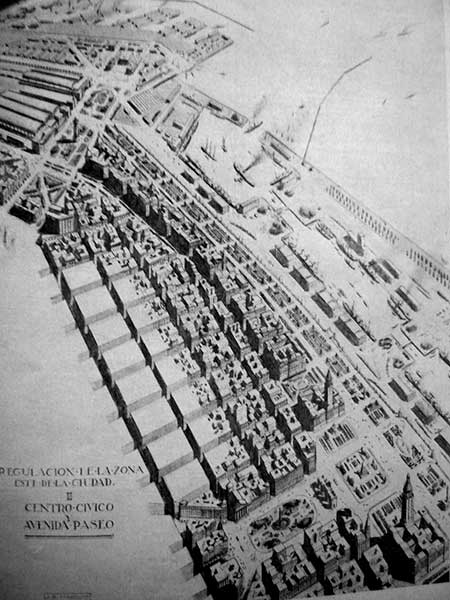

La tipología del rascacielos "controlado" apareció por primera vez como elemento funcional y simbólico en el Proyecto Orgánico para la Urbanización del Municipio de Buenos Aires elaborado por la Comisión de Estética Edilicia de 1925 (Novick, 2007). El Proyecto Orgánico, fue "el primer intento sistemático por pensar y dar respuesta a la nueva ciudad", apoyaba la necesaria expansión urbana y, al mismo tiempo, proyectaba la renovación del centro histórico sobre sí mismo (Gorelik 1998: 317). En ese contexto, concentraba las actividades gubernamentales en torno de la Plaza de Mayo, proponía la demolición de la Casa Rosada y proyectaba dos rascacielos a la manera de la Metropolitan Life Insurance Tower de Nueva York (1893-1909). En la clave compositiva del Civic Art norteamericano, se compatibilizaba así la "necesidad administrativa-representación de poder" en una surte de portal de acceso a la ciudad (Gentile 2004: 61). Esta propuesta muestra, como aclara Gorelik, la fusión de la Garden City con la impronta norteamericana deudora de las ideas de Daniel Burham para Chicago -en el marco del movimiento City Beautiful- que se articulaban en el programa del The American Vitruvius, en 1922 (Gorelik 1998; Novick 2007).

Esta idea de recalificar el centro existente mediante el rascacielos -que se mantendría hasta la década de 1930, con concurso organizado por Los Amigos de la Ciudad en 1934- fue elaborada también por J. B. Hardoy en sus "Consideraciones sobre la Urbanización de Buenos Aires", en 1927 (Gorelik, 1998: 330-334). Hardoy diseñó una plataforma sobre el río con el objetivo de ampliar la City unido con centro cívico próximo a la Plaza de Mayo, que mediante un par de rascacielos configuraba un portal monumental (Liernur, 1982: 30).

En 1929, Le Corbusier realizaría su ya conocidísima propuesta para Buenos Aires, en la cual se plantea el problema del "centro" y el portal. Acercando "la Pampa al océano" incorporaba el "punto cardinal que faltaba", la Cité des affairs en orientación este, como una isla en el río capaz de equilibrar la geometría de la ciudad y operando como portal de acceso con sus cinco rascacielos. (Liernur 1982: 31; Liernur y Pschepiurca 2008). (Fig. 8)

Figura 8. Remodelación de la Plaza de Mayo. Fuente: Intendencia Municipal, Comisión de Estética Edilicia. 1925.

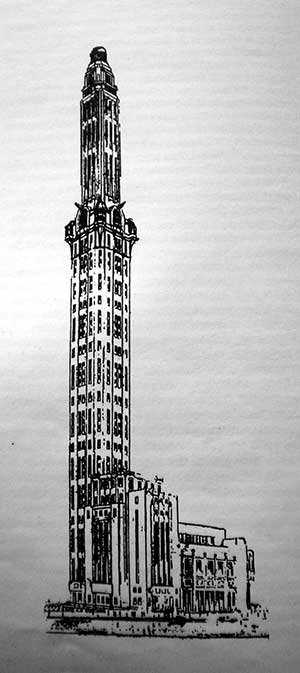

Figura 9. Torre de 220 m sobre Av. Costanera de Vautier y D'Agostino (1928). Fuente: Reproducido en Solsona, Justo y Hunter, Carlos. 1990. La Avenida de Mayo. Un proyecto inconcluso. Buenos Aires. Proyecto orgánico para la urbanización del municipio. Buenos Aires: Talleres Peuser.

Figura 10. Plataforma para la expansión del área central, realizada por J. Hardoy en 1927. Fuente: Hardoy, Jorge B. 1927. "Consideraciones sobre urbanización de la ciudad de Buenos Aires". Revista de Arquitectura Nº 83. SCA.

Figura 11. La Cite des Affaires de Le Corbusier de 1929. Fuente: Liernur, Jorge Francisco. 1982. "Área central norte: reflexiones para una crítica". Summa 171-172, febrero-marzo.

Pero más allá de esta serie de proyectos iniciales, en Buenos Aires, la construcción de rascacielos, como parte de planes integrales, recién encontró sus condiciones de posibilidad en la década de 1950. El plan de Catalinas es la manifestación del modelo de ciudad postulado por los arquitectos modernos, en los que primaba una zonificación de actividades a ser asegurada con normativas y expropiaciones a cargo del Estado. Como excepción, cabe mencionar que el primer rascacielos financiado por el Estado fue el edificio del Ministerio de Obras Públicas (MOP) durante la década de 1930, localizado sobre la traza de la Avenida Norte-Sur (luego 9 de Julio), propuesto por José Hortal y proyectado por Alberto Belgrano Blanco. Hacia mediados de 1930, la decisión del intendente Mariano de Vedia y Mitre, de ampliar la Avenida Norte Sur de 30 a 120 metros de ancho, dejaría al edificio del MOP como una suerte de objet trouvé sobre la Avenida 9 de Julio (Gentile, 2004).

Esta secuencia muestra que si bien los rascacielos se incorporan en los planes urbanísticos desde el Centenario no pudieron concretarse. En contraste, los edificios que se llevan a cabo resultan de encargos privados y, aunque se localizan en el centro, están muy separados unos de otros y no componen un skyline continuo. Esos rascacielos dispersos dan cuenta de una situación muy diferente a la de Nueva York, a la de Chicago, o a menor escala a The Bund en Shangai, donde la continuidad edilicia logró consolidar núcleos terciarios y relativamente compactos.

Un lugar en la ciudad

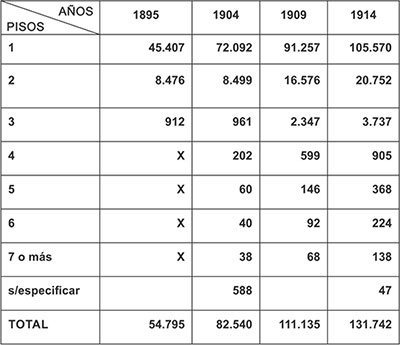

Al igual que en Europa, la aparición de la tipología en Buenos Aires se dio en respuesta a la demanda simbólica de actividades privadas o corporativas. No se trató, como en Estados Unidos de una necesidad del mercado inmobiliario (Quintana de Uña, 2006: 306). Esta situación se hace evidente si consideramos que, hacia 1908, New York contaba con 538 rascacielos de entre diez y cuarenta pisos, mientras que Buenos Aires, en 1909, tenía solamente sesenta y ocho edificios de siete o más pisos. (Cuadro 1)

Cuadro 1. Altura de las construcciones en la Ciudad de Buenos Aires. Fuente: Elaboración propia en base a los Censos Municipales de 1909 y 1904 y los Censos Nacionales de 1895 y 1914

Esa dispersión de los rascacielos estuvo fundada en la ausencia de un riguroso zoning y en la amplia gama de cuestiones propias de un Estado en formación, tales como la debilidad de la normativa (Oszlak 2004; Novick 2007). Sin embargo, la jerarquía de las vías de circulación, el valor del suelo por metro cuadrado y la concentración de actividades signaron la localización en el área central.6 Es posible precisar un perímetro (Independencia, Entre Ríos-Callao, Avenidas Paseo de Julio-Paseo Colón) identificando en su interior los tres circuitos de los primeros rascacielos (Fig. 12). En la zona de Plaza de Mayo, se ubicaron la Galería Güemes y el Railway Building; en la zona de la Plaza Congreso se implantó el Pasaje Barolo y próximo al área de Plaza San Martín-Retiro, se construyeron el Plaza Hotel y el Edificio Mihanovich.

Figura 12. Reconstrucción propia en base al plano de 1916 firmado por Alfredo Berisso, Jefe de la Sala de Dibujo; Manrique Ruiz, Adolfo Kliman, dibujantes. Fuente: Mapoteca Universidad de Chicago. http://www.lib.uchicago.edu

Estas lógicas de localización se vienen configurando desde principios de siglo XX. En efecto, la zona de Plaza de Mayo, sobre las Avenidas Paseo Colón y Paseo de Julio fue sede de varias sedes corporativas que junto con la Casa Rosada, constituían la imagen del centro político y financiero del país. El Railway Building (Oficina de Ajustes del Ferrocarril), que albergaba las oficinas administrativas de las empresas ferroviarias, se ubicó en Paseo Colón esquina Alsina, fortaleciendo además la presencia de la arquitectura británica en Buenos Aires. En orientación norte, sobre el extremo de la tradicional calle Florida, y con salida a calle San Martín, se ubicaba la Galería Güemes, en un área que reunía el negocio y la recreación. Ese concurrido paseo a una cuadra de la nueva Diagonal Norte, entraba en consonancia con el programa metropolitano que reunía la galería comercial, teatros y restaurantes.

En el otro extremo de Florida, muy próximo a Retiro y frente a la Plaza San Martín, se localizó el Plaza Hotel. La plaza resultaba favorable para la implantación de un Hotel: cercano al centro, al puerto, a la estación del Retiro y dentro de un entorno residencial consolidado (Losada, 2008: 45-92) al que se sumaría, en 1910, el pabellón metálico del Museo Nacional de Bellas Artes (Berjman y Di Bello, 2003; Gorelik, 1998).7 Próximo al Plaza Hotel y sobre la residencial calle Arroyo -"una de las únicas curvas" de la ciudad- se ubicó el edificio Mihanovich: un rascacielos de viviendas de alquiler que permitía, a quienes no podían comprar su vivienda, vivir con lujo en una zona de grandes residencias.

El rascacielos que más se aleja hacia el oeste es el Pasaje Barolo, ubicado en la Avenida de Mayo al 1366-82, entre Santiago del Estero y Salta. Precisamente, la apertura de la Avenida de Mayo dio como resultado una particular situación de cuadras angostas, que ofreció un marco ideal para la construcción de pasajes comerciales (Liernur, 2001). La Avenida se había convertido en el boulevard central de la ciudad, y era el paseo obligado de un gran número de porteños que desde fines de siglo XIX circulaban por sus veredas. El primer subterráneo, inaugurado en 1913, formaba junto a los cafés, las luces, los locales comerciales y las galerías, la atmósfera que permitía a la pequeña burguesía local asomarse al universo de vida civilizada de las grandes urbes europeas como Viena, París, Berlín o Praga.

Controlar la excepción

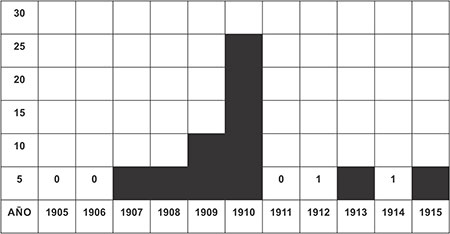

La localización de esos rascacielos, dentro del área central pero separados entre sí, era el resultado de la ausencia de una zona específica para la construcción en altura. Los promotores de cada inmueble debían obtener permisos especiales para poder obtener la excepción al Reglamento vigente. (Fig. 4) Pero, estos rascacielos no fueron los únicos edificios que necesitaron de aprobación del Concejo Deliberante de Buenos Aires. Entre 1905 y 1915 se realizaron cincuenta y cuatro pedidos especiales, con un pico máximo de veinticinco pedidos en 1910. Y, en 1911, dada la cantidad de solicitudes recibidas el año anterior, los concejales Dormal, Rossi, Boeri y Guerrico propusieron la revisión de los artículos 68 y 69 de la ordenanza que regulaba la construcción en Buenos Aires, aprobada el 4 de noviembre de 1910. (Cuadro 2)

Cuadro 2. Pedidos especiales al Honorable Concejo Deliberante (HCD). Fuente: Elaboración propia en base a Actas del HCD de 1905 a 1915.

Esta modificación permitió al Departamento Ejecutivo Municipal (DE) conceder permisos especiales cuando "razones de estética" lo justificasen (HCD 1912: 81; SCA, Edilicias 1911: 68-69).8 Dicha ordenanza establecía, en el artículo 60, una altura máxima de 21 metros: "en las calles de un ancho variable hasta 10 metros inclusive. En calles de mayor ancho los edificios podrán tener esa altura más la mitad del excedente de los 10 metros, no pudiendo en ningún caso pasar de 32 metros." El Artículo 61 aclaraba que solo podrían tener una altura de 40 metros los edificios frente a plazas y aquellos en esquinas o avenidas, cuyo ancho exceda los 25 metros y cedan a la Municipalidad el terreno para la ochava. Las fachadas sobre Avenida de Mayo debían tener una altura mínima de 20 metros y máxima de 25 sobre la línea municipal.9 A partir de estos límites, se necesitaba una autorización especial para elevar la construcción. Precisamente, la modificación de 1911 -en la que se respaldaron, entre otros, el Pasaje Barolo, la Galería Güemes y el Edificio Mihanovich- dejó abierta la posibilidad de implantar rascacielos en cualquier sitio de la ciudad, siempre y cuando éstos coincidieran con la voluntad del DE.

En los ámbitos de la política, el debate en torno a la construcción en altura se discutía como "situación extraordinaria" en el Honorable Concejo Deliberante de Buenos Aires (HCD) y el Departamento Ejecutivo. Comúnmente, revistas especializadas como El Arquitecto, Arquitectura o la Revista de Arquitectura de la SCA, comunicaban al ámbito profesional las decisiones tomadas por el Municipio y, a su vez, publicaban los reclamos hacia los ediles en torno a la reglamentación de la altura y el estilo. Tal situación era provocada por la aprobación de pedidos especiales en el HCD, a cuyos concejales se acusaba de inclinar la balanza a favor de beneficios personales. "Es tiempo de que nuestros ediles se den cuenta de las responsabilidades que su honorífico cargo trae aparejadas", declaraba la revista Arquitectura en junio de 1911. Además, señalaba que esta situación no debería extrañar a quienes conocían la manera en que se designaban los concejales: "por el azar de la politi.....quería" (SCA, "Edilicias" 1911: 67-68).10 Un caso paradigmático puede resultar el pedido especial de Carlos Seguín, un rascacielos de 80 metros y planta octogonal que se ubicaría en Viamonte y Paseo de Julio (Actas HCD 1914:631-633; Jaeschke, 1913). El pedido fue aprobado por el HCD, vetado luego por el intendente y aplaudido desde la SCA,11 mientras que la Galería Güemes era eximida de impuestos en 1916 (Actas HCD y HCM 1916: 539, 1917: 225). Estos vaivenes, entre el HCD y el DE, demuestran "que en muchas ocasiones los frecuentes enfrentamientos entre ambos poderes se tradujeron en acciones por parte del Departamento Ejecutivo que ignoraron o sobrepasaron al Poder Legislativo, pues aquel puso en marcha medidas y proyectos por su propia cuenta, dejando a un Concejo Deliberante impotente y frustrado por los resultados de los debates y protestas." (Gruschetsky 2008: 121; De Privitellio 2006; Walters 1993 [2002]).12

Si bien débil o conflictiva, esta realidad legislativa resulta significativamente diferente a la norteamericana. Si comparamos con el ejemplo de Nueva York, podremos observar que allí se construyeron decenas de rascacielos antes de 1916, fecha en que se aprobó la primera ordenanza estricta que reglamentó la altura, reemplazando la ciudad del laissez-faire del siglo XIX (Schuyler, 1903 [1961: 442-449]).13 La Zoning Law apuntaba a restringir el límite de elevación a través de la forma del edificio y no de la altura en sí. Alcanzado cierto nivel, el edificio debía retranquearse hacia el centro de la manzana y disminuir su superficie en planta hasta llegar al 25%. A partir de allí, el límite lo daba la técnica (Tafuri, 1973 [1975: 433-449]). En el caso de la ciudad de Chicago, este tipo de legislación tuvo lugar en 1923. Al momento de aplicar la reglamentación, ambas ciudades contaban con decenas de rascacielos que formaban el skyline que identificaría las urbes norteamericanas. Como podrá suponerse, vemos que la problemática en Norteamérica es muy distinta a la de Buenos Aires, donde la tipología, entre 1909 y 1929, no logró formar un núcleo cerrado de rascacielos.

Palabras finales

Este tipo de manejos, en relación con la habilitación para construir rascacielos, exponen la conflictiva relación entre el Honorable Concejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo. En muchas ocasiones, la materialización de estos edificios parecía depender más de cómo se inclinaba la balanza del poder, que de la reglamentación edilicia. Por ejemplo, el pedido para la Galería Güemes fue aprobado y exonerado de impuestos, mientras que el del Sr. Seguín, a pesar de su ubicación "adecuada", fue rechazado. Es precisamente en este marco que puede afirmarse que los rascacielos son un claro exponente de estos conflictos dentro del incipiente aparato estatal. Conflictos que en definitiva -como señala Gruschetsky- están vigentes en las primeras décadas del siglo XX y en nuestro caso se pone de manifiesto que resultaron beneficiosos para aquellos comitentes que se vieron favorecidos por la toma de decisiones.

Esta dispersión de los rascacielos en la ciudad podría haber sido funcional a la búsqueda de un "centro" para Buenos Ares. Podemos considerar que los pedidos especiales aprobados fueron una respuesta a la voluntad municipal de realizar "avanzadas" en zonas a las que se pretendía promocionar a través del rascacielos, utilizando el capital privado como elemento urbanizador. No obstante, los rascacielos construidos entre 1909 y 1929 no fueron fruto de una disposición estatal o municipal, sino producto de necesidades simbólicas y económicas de actividades privadas o corporativas que buscaban su sitio en la ciudad. Justamente, la posibilidad de legalizar la excepción, a través de la aprobación de pedidos especiales, permitió buscar sitios adecuados al destino de cada rascacielos en esa dispersión característica de Buenos Aires.

1. Este trabajo es parte de la Tesis de Maestría "Escribir en el cielo. Relatos sobre los primeros rascacielos en Buenos Aires (1907-1929)", MHCAC, Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, 2011, dirigida por el Dr. Arq. Fernando Aliata y el Arq. Eduardo Gentile, defendida en noviembre de 2011.

2. Nos referimos al Plano de Mejoras de 1898, el Plano de Alineación 1904, el proyecto de los miembros de la SCA Víctor Julio Jaeschke, de 1904 y Enrique Chanourdie, 1906. Hacia 1907, con la aproximación de los festejos del Centenario de Mayo, la intendencia de Manuel J. Güiraldes (1908-1910) decidió llamar a Joseph Bouvard, Jefe de los Trabajos Públicos de Paris, que operaría entre 1907 y 1911 junto a técnicos locales en el Nuevo Plano de 1909. Durante la Intendencia de Joaquín S. de Anchorena (1910-1914), el debate se centró en la controversia entre avenidas y diagonales. Por último, en 1925, durante la intendencia de Carlos M. Noel, se realizó el Plano Regulador y de Reforma de la Capital Federal, a cargo de la Comisión de Estética Edilicia que había sido creada por el intendente en 1923. (Novick 2000, Tartarini, 1992).

3. La cita comienza: [...] las construcciones metálicas de 10, 20 y más pisos que se levantan en Nueva York, Chicago y otras ciudades de los Estados Unidos, son un reflejo del carácter y de los dotes peculiares del pueblo norteamericano, fuerte, atrevido, (...) al mismo tiempo prosaico, sin gusto artístico (...). Esas enormes construcciones metálicas, aunque envuelvan una idea de algo inmenso, colosal, sorprendente, como lo es la riqueza, la extensión, la población de la gran República, son frías, antiestéticas."

4. Fuentes sobre la altura de los edificios: (Plaza Hotel ca. 1910), Postal Pasaje Barolo ca. 1930, Getty Research Institute Library, administrador de la Galería Güemes, Arq. Daniel Fernández.

5. En una contundente crítica al Plan de Bouvard, la propuesta de Jaeschke para el centro de Buenos Aires plantea la intersección de dos diagonales en el cruce de la Avenida de Mayo y la Avenida Norte-Sur, desplazando la City hacia el oeste en una idea compartida por Chanourdie. (Liernur 1982).

6. En 1910, un lote en Palermo se vendía en 17 $mn/vc mientras que en Santa Fe y Callao, un lote con una precaria construcción rondaba los 485 $mn (base judicial). La Nación, 1 de junio de 1910.

7. Nos referimos al Palacio Anchorena (1905-1909); al Palacio Paz (1902-1914), a la residencia Tornquist (1904). Entre 1910 y hasta que fue retirado en 1932, se ubicó allí el Museo Nacional de Bellas Artes, albergado en el Pabellón Argentino diseñado para la exposición de París de 1889. El pabellón sería desmontado, junto con las construcciones que "obstruían" el vínculo con el río, entre 1932-36, durante la intendencia de Mariano de Vedia y Mitre.

8. "Art. 1, Autorízase al Departamento Ejecutivo para conceder permisos especiales en los casos que por razones de estética juzgue conveniente permitir elevar á mayor altura las fachadas de los edificios á que se refieren los artículos 68 y 69 de la ordenanza general de construcciones, hasta la extensión máxima de treinta metros en cada frente."

9. Ordenanza de Construcción de 1910, aprobada en noviembre, fue publicada en la revista (Ordenanza 1910).

10. Ante la elección fraudulenta de 1913 y la acusación de corrupción a varios concejales, las críticas al gobierno municipal, aún a mediados de 1914, eran tema común en la prensa de la época. (De Privitellio 2006).

11. "Las sucesivas intervenciones del Concejo Deliberante que se produjeron entre 1880 y 1915 -incluso en aquellos casos en los que la mayoría respondía al oficialismo nacional- muestran claramente las dificultades que enfrentaba la convivencia entre el presidente y un cuerpo legislativo local que encontraba su potestad en el voto y que se vinculaba demasiado estrechamente con las disputas de intereses y los negocios de la ciudad." (De Privitellio 2006).

12. Debemos tener en cuenta que, "el conflicto y enfrentamiento entre el DE municipal y el HCD fue una característica de la mayoría de las intendencias del período," a excepción de la de J. L. Cantilo debido a la mayoría radical. "[...] el Departamento Ejecutivo lograba el consenso necesario de los vecinos y así justificaba su forma de actuar, desdibujando su estilo autoritario que sobrepasaba la autoridad de la rama deliberativa de la ciudad" (Gruschetsky 2008: 121).

13. En 1903, Schuyler señaló que el problema debería ser resuelto por la legislatura de Nueva York, planteando la necesidad de autoprotegerse como comunidad a través de la creación de un nuevo reglamento de construcción que suplantase al vigente, que contaba con cien años de antigüedad.

1. Actas HCD y HCM. 1916. Actas del Honorable Concejo Deliberante y de la Honorable Comisión Municipal de la Ciudad de Buenos Aires correspondientes al año 1915. Buenos Aires: Centenario. [ Links ]

2. Actas HCD. 1912. Actas del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires correspondientes al año 1911. Buenos Aires: Centenario. [ Links ]

3. Actas HCD. 1914. Actas del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires correspondientes al año 1913. Buenos Aires: Óptima. [ Links ]

4. Bereterbide, Fermín. 1932. "Proyecto de ejecución de la Avenida Norte-Sur". Revista de Arquitectura, N° 141. [ Links ]

5. Berjman, Sonia y Di Bello, Roxana. 2003. Plaza San Martín: imágenes de una historia, Buenos Aires: Nobuko. [ Links ]

6. Catálogo de obras Geopé, Buenos Aires, Jorman. Digitalizado por el Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas "Mario J. Buschiazzo", en Galerías del IAA http://www.iaa.fadu.uba.ar (consulta: mayo 2011). [ Links ]

7. De Privitellio, Luciano. 2006. "Un gobierno reformado para una nueva ciudad: el debate de la ley municipal de 1917", en Buenos Aires / Entreguerra. La callada transformación, 1914-1945. Francis Korn y Luis Alberto Romero (compiladores). Buenos Aires: Alianza. [ Links ]

8. Gentile, Eduardo. 2004. "Centro Cívico" en Diccionario de Arquitectura en la Argentina, Liernur, J. y Aliata, F. (editores), Buenos Aires: Clarín. p. 60-66. [ Links ]

9. Gorelik, Adrián. 1998. La grilla y el parque. Espacio público y cultura urbana en Buenos Aires, 1887-1936. Bernal: UNQ. [ Links ]

10. Gorelik, Adrián. 2004. "Buenos Aires en la encrucijada: modernización y política urbana", en Miradas sobre Buenos Aires. Historia cultural y crítica urbana, Buenos Aires: Siglo XXI. p. 207-223. [ Links ]

11. Gruschetsky, Valeria. 2008. "El espíritu de la calle Corrientes no cambiará con el ensanche. La transformación de la calle Corrientes en avenida. Debates y representaciones. Buenos Aires 1927-1936". Tesis de Licenciatura Inédita: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. [ Links ]

12. Hardoy, Jorge B. 1927. "Consideraciones sobre urbanización de la ciudad de Buenos Aires". Revista de Arquitectura Nº 83. Sociedad Central de Arquitectos. [ Links ]

13. Hegemann, Werner, Peets, Elbert, Plattus, Alan J. 1922. The American Vitruvius: an architect´s handbook of Civic Art, New York: Architectural Book Publishing Co. New York. Princeton Architectural Press, 1996. [ Links ]

14. Intendencia Municipal, Comisión de Estética Edilicia. 1925. Proyecto orgánico para la urbanización del municipio. Buenos Aires: Talleres Peuser. [ Links ]

15. Jaeschke, Víctor J. 1908. "Rascacielos". Revista de Arquitectura Nº 90. Sociedad Central de Arquitectos. [ Links ]

16. Liernur, Jorge Francisco. 1982. "Área central norte: reflexiones para una crítica". Summa 171-172, febrero-marzo, p. 26-37. [ Links ]

17. Liernur, Jorge Francisco. 2004. Arquitectura en la Argentina del siglo XX. La construcción de la modernidad, Buenos Aires: Fondo Nacional de las Artes. [ Links ]

18. Losada, Leandro. 2008. La alta sociedad en la Buenos Aires de la Belle Époque, Buenos Aires: Siglo XXI. [ Links ]

19. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 1905. Censo General de población, Edificación, Comercio e Industrias de la Ciudad de Buenos Aires. Levantado entre el 11 y 28 de septiembre de 1904. Buenos Aires: Compañía Sud-americana de Billetes de Banco. [ Links ]

20. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 1910. Censo General de población, Edificación, Comercio e Industrias de la Ciudad de Buenos Aires. Levantado entre el 16 y 24 de octubre de 1909. Buenos Aires: Compañía Sud-americana de Billetes de Banco. [ Links ]

21. Novick, Alicia. 2000. "Planes versus proyectos. Algunos problemas constitutivos del Urbanismo Moderno. Buenos Aires (1910-1936)". Revista de Urbanismo Nº 3, http://revistaurbanismo.uchile.cl/n3/index.html (consulta: 15 de agosto 2011) [ Links ]

22. Novick, Alicia. 2007. Planes realizados y proyectos inconclusos en la construcción de la ciudad moderna. Buenos Aires, 1900-1940. Tesis doctoral inédita. Buenos Aires: Universidad de San Andrés. [ Links ]

23. Oszlak, Oscar. 2004. La formación del Estado argentino. Orden, progreso y organización nacional, Buenos Aires: Ariel. [ Links ]

24. República Argentina. 1917. Tercer Censo Nacional de la República Argentina. Levantado el 1º de junio de 1914. Buenos Aires: Talleres Gráficos Rosso y Cía. [ Links ]

25. Schuyler, Montgomery. 1903. "The skyscraper problem". American Architecture and other Writings Vol. I-II, Massachusetts: Harvard University Press. Primera edición 1961. [ Links ]

26. Tafuri, Manfredo. 1973. "La montagna disincantata. Il grattacielo e la City", en La citta americana dalla guerra civile al "New Deal" (Bari: Laterza, 1975) Trad. Española por Montserrat Alós y José Quetglas, La ciudad americana. De la guerra civil al New Deal, Barcelona: Gustavo Gili, 1980. [ Links ]

27. Tartarini, Jorge. 1992. "El Plan Bouvard para Buenos Aires (1907-1911). Algunos antecedentes". Anales del Instituto de Arte Americano. N° 27-28, Buenos Aires, p. 105-113. [ Links ]

28. Urien, Carlos María y Colombo, Ezio Eds. 1910. La República Argentina en 1910. Estudio histórico, físico, político, social y económico, Comisión del Centenario de la Independencia Argentina, Buenos Aires, Maucci Hnos. Tomo I. [ Links ]

29. Walters, Richard. 1993. Politics and Urban Growth in Buenos Aires 1910-1942, Cambridge: Cambridge University Press. 2002 [ Links ]

30. "Edilicias". Revista Arquitectura, suplemento de la Revista Técnica Nº 69, Buenos Aires, Sociedad Central de Arquitectos. mayo-junio. p. 67-68. [ Links ]

31. "Ordenanza". La Ingeniería del Centro Nacional de Ingenieros, Año XIV, Números correspondientes a nov-dic. [ Links ]

32. s/a. "Buenos Aires que desaparece. La ciudad que surge. Breve reseña sobre su vitalidad metropolitana". Almanaque La Razón, Buenos Aires. 1925. [ Links ]

33. s/a. "Edificio Mihanovich". 1929. Revista de Arquitectura, Nº 101, Sociedad Central de Arquitectos. 1929. [ Links ]