Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO

Compartilhar

Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas. Mario J. Buschiazzo

versão On-line ISSN 2362-2024

An. Inst. Arte Am. Investig. Estét. Mario J. Buschiazzo vol.41 no.2 Buenos Aires dez. 2011

ARTÍCULO

El paisaje de un borde urbano: el proyecto para la Avenida General Paz

An urban boundary landscape: General Paz Avenue´s project

Valeria Gruschetsky*

Valeria Gruschetsky: Licenciada en Historia de la Universidad de Buenos Aires. Doctoranda del Posgrado en Historia de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).

Instituto de Desarrollo Económico y Social. Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos y Posgrado en Historia Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). Av. Figueroa Alcorta 7350. Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1428BCW). República Argentina. Email: valeriana@gmail.com

RECIBIDO: julio de 2011

ACEPTADO: noviembre de 2011

RESUMEN

Este trabajo analiza la formación del paisaje urbano de la Avenida General Paz como parte de los procesos materiales que transformaron a Buenos Aires en una ciudad moderna durante los años treinta. Al ser una obra pública que excedía el poder municipal, fue realizada por la agencia estatal encargada de la vialidad nacional, debido a los recursos y al despliegue técnico que demandaba, y a su carácter de límite físico de la ciudad. La magnitud de la obra permite, primero, reflexionar sobre la vialidad como problema urbano y técnico, que encarnó tanto en el saber profesional como en la acción del Estado, y segundo, dar cuenta de las dimensiones estéticas que se integraron en el diseño de la obra, deudoras de decisiones políticas que transformaron el espacio urbano.

Palabras claves: Vialidad; Políticas públicas; Avenida General Paz; Buenos Aires.

ABSTRACT

This work analyzes the creation of the General Paz Avenue´s urban landscape as part of the material processes which transformed Buenos Aires in a modern city during the 30´s . As it is a public work that exceeded the Council´s power, was carried out by the state agency in charge of national roads, due to the resources and the technical display that demanded, and also to its nature of physical boundary of the city. Firstly the work´s magnitude allows to think about the roads as a urban and technical problem, that faced as much the professional knowledge as in the State´s action, and secondly, to recount of the aesthetic dimensions which integrated in the work´s design, lack of politics decisions which transformed the urban space.

Keywords: Urban landscape; Roads; Public policy; General Paz Avenue; Buenos Aires.

La Avenida General Paz fue una de las obras de vialidad que se realizaron durante las décadas de 1920 y 1930, en Buenos Aires, como parte de las acciones que consolidaron el trazado de la ciudad, un proceso que incluyó la apertura y rectificación de calles en los barrios, y ensanches de arterias y aperturas de avenidas en el centro. Controlar los problemas de la congestión y agilizar la comunicación y el tráfico urbano requerían la realización de este tipo de obras en una ciudad en transformación. En este contexto, la Avenida General Paz tuvo una particularidad relevante. Dado que el camino a realizar excedía el ámbito físico y de control de la Municipalidad de Buenos Aires, y en razón de su gran envergadura económica y técnica, la realización del proyecto y de la construcción involucraron además a la órbita estatal provincial y nacional.

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV), cuya misión era la construcción de una red nacional de caminos de bajo costo, debió hacerse cargo por primera vez de un proyecto de carácter urbano. La obra implicó un desafío para la DNV, que propuso organizar la Avenida mediante una articulación entre caminos, paseos y parquización, en la que se jerarquizaba la relación con el entorno. El proyecto oficial, bajo la dirección del ingeniero Palazzo, la definió como una "avenida de paseo" que debía combinar la función de atender al tránsito diario entre la Capital y la Provincia de Buenos Aires, con nociones "estéticas" y de "higiene urbana". Tal amplitud de objetivos requirió de una multiplicidad de especialistas. Los arquitectos Ernesto Vautier y Francisco Houloubek, junto al ingeniero Carlos L. Thays, integraron el equipo técnico que llevó adelante el tratamiento paisajístico de la obra -los llamados "aspectos estéticos"-, en calidad de representantes de dependencias estatales de las distintas jurisdicciones involucradas: el primero de la DNV, el segundo de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, y el tercero de la Dirección General de Parques y Paseos de la Municipalidad de la Capital. La incorporación del conocimiento del arquitecto a la técnica vial amplió el horizonte de los ingenieros que proyectaban y construían caminos, cuando a la resolución de los problemas del tráfico se sumaban exigencias de seguridad y estética. En tal sentido, proyectar no era simplemente trazar, ya que "el ingeniero, el arquitecto paisajista y el agrónomo . se complementarían mutuamente en una obra en común" (Vautier 1938a:25). Temas tales como la priorización de las vistas, controlar la velocidad, mejorar el suelo y planificar los espacios del borde -tanto para instalar los servicios automovilísticos, como para disfrutar del tiempo libre- nos permiten reflexionar sobre la interacción entre cuestiones urbanas y viales.

Con esas particularidades, la obra de la Avenida se inscribe dentro de las políticas públicas que transformaron a Buenos Aires en una ciudad moderna, problemática, que ya ha sido abordada desde muy diversas perspectivas. Muchos trabajos han seguido las huellas de Carl Schorske (2001) y Marshall Berman (1989), examinando la transformación de Buenos Aires dentro del complejo universo de problemas de la Modernidad, y encontrando los procesos de modernización. En esa orientación, este trabajo se inscribe en un marco historiográfico que revaloriza la ciudad como espacio histórico y como objeto del pensamiento social y de la cultura (Gorelik 2004). En esa clave, algunos estudios han reconstruido el entramado histórico de la ciudad de Buenos Aires desde la acción del Estado y desde las representaciones sociales (Gorelik 1998) mientras otros han colocado el acento en los discursos urbanos, sobre la base del análisis de los planes y de la conformación de un campo profesional especializado (Novick 2007). Desde la consideración del diseño, la construcción material, las representaciones y sus implicancias políticas, se ha examinado el espacio urbano como la configuración cultural de un paisaje (Silvestri 2001, 2003, Aliata 2001). Y, más específicamente, algunos autores abordaron las alternativas de la circulación y la vialidad municipal en la ciudad moderna (Dell Oro Maini 2004, Gruschetsky 2008), analizando la acción desempeñada por los organismos públicos en la transformación del territorio nacional (Gorelik, Ballent 2001), el rol asumido por los expertos (Ballent 2008, Gruschetsky 2011) y por el automovilismo y el turismo (Piglia 2009). Esa multiplicidad de referentes bibliográficos permiten considerar el estudio de la Avenida General Paz desde las diferentes dimensiones que se integraron en el diseño de la obra, ponderando las cuestiones técnicas y estéticas que, deudoras también de decisiones políticas, fueron transformando el espacio urbano.

Cinturón verde: trazado y proyecto

El proyecto de la Avenida incluía la construcción de un área parquizada a lo largo de todo su recorrido, que se convertía en paseo ensanchado en algunos tramos y que le otorgaba el carácter de un cinturón verde. El tema era particularmente relevante ya que los diagnósticos urbanísticos del momento -como el formulado por el director de la Oficina del Plan de Urbanización, Carlos María della Paolera- alertaban sobre la reducción acelerada de los espacios verdes en la ciudad.1 En este sentido, el proyecto de la Avenida apuntaba a resolver varias cuestiones pues, por un lado, reiteraba temas decimonónicos tales como la higiene y la salubridad, la estética y el ornamento, la circulación y el tráfico (Novick 2004:135), y por el otro, proponía como solución la nueva tipología del parkway o avenida parque, modelo de origen norteamericano de gran desarrollo entre las décadas de 1910 y 1930.

La idea del cinturón verde no era totalmente novedosa pues, a lo largo de todo el siglo XIX, se registran iniciativas que intentaron construir un borde para delimitar un espacio controlable para la Ciudad de Buenos Aires. En 1822 se proyectaba un "Boulevard de circunvalación"; luego de la federalización de la ciudad (1880), se proponía la traza para un camino de borde (Gorelik 1998) cuando las ideas de parque público se asociaban a la higiene y la salubridad. En Buenos Aires, al igual que en otras ciudades, se diseñaron los grandes parques, con la particularidad de presentarse como instrumentos de civilización para los nuevos territorios (Aliata y Silvestri 2001:141). Desde esa perspectiva, cuando se trazó el límite definitivo de la ciudad no se lo adecuó a la forma irregular que imponían los dos municipios anexados, sino que se trazó una línea regular y artificial que fijaba una figura ordenada y nueva para la Capital Federal, logrando que -a pesar del cambio de escala- se conservara la centralidad y la simetría de la ciudad tradicional (Gorelik 1997: 27). No debe extrañar, entonces, que estas cuestiones se recuperasen en el proyecto que materializó tal trazado, cincuenta años más tarde.

Durante las primeras décadas del siglo XX, el crecimiento poblacional y la expansión de la ciudad fueron analizados en clave de reforma social, cuando el cinturón verde pasó a ser considerado como pulmón, como instrumento civilizador y como espacio de recreación, incorporándose como tal a los discursos.2 En ese marco, el propósito de ampliar el verde urbano y aprovecharlo como instrumento de ordenamiento urbanístico y social, tuvo antecedentes tempranos durante la intendencia de Adolfo Bullrich (1898-1902), cuando se propuso la realización de una red de paseos, plazas y parques en zonas alejadas del centro que comenzaban a ocuparse3, como la labor del ingeniero agrónomo Benito Carrasco, director de Parques y Paseos de la Municipalidad de Buenos Aires entre 1914 y 1918, que había incluido en los paseos instalaciones deportivas, juegos infantiles y teatros. Estos antecedentes se reformulan en las propuestas de la Comisión de Estética Edilicia y de Jean-Claude Forestier, encargados de la elaboración del sistema de parques y espacios libres para el Proyecto Orgánico de 1925, que proponía un límite urbano a la manera de un "cinturón verde", articulado con el resto de la ciudad (Novick y Piccioni 2004:135). La propuesta se desarrollaba mediante un sistema de "Avenidas-Paseo" que vincularían los paseos y jardines sobre la costa con los parques del interior, configurando una continuidad de zonas verdes, propicias para la higienización y el recreo de la población. Este sistema secompletaba:

.por el gran cinturón 'periurbano' en contacto también con las 'Avenidas-Paseo', cruzando en su gran trazado envolvente de la Capital diversas zonas boscosas, terminando en sus dos extremos en espacios también arbolados: en el Norte, en el Parque de Palermo, y en el Sur en los jardines que bordearán a ambos lados el Riachuelo rectificado. (CEE 1925:108)

Dentro de estas coordenadas, se observa que el discurso del verde urbano -presente en el proyecto de Avenida de 1938- incluía ideas e imágenes que ya habían cobrado forma entre 1904 y 1934, período durante el cual la General Paz estuvo bajo la órbita de la Municipalidad. En efecto, a lo largo de esos años, se fue configurando la idea de un parque lineal que rodearía a toda la ciudad. Pero fue en los años treinta cuando esa propuesta se integra al sistema de parques metropolitano.

El proyecto de Avenida de circunvalación propuso que, sobre las 180 hectáreas de superficie libre, se diseñen parques y jardines, matizados con recreos infantiles, lugares de descanso y confiterías, playas de estacionamientos, sendas para ciclistas y pistas para jinetes (HCD 1940: 36-296). Ese diseño encuentra sus referencias en las "carreteras parques" o parkways de los Estados Unidos de América. Robert Moses, uno de sus más conocidos impulsores en las décadas de 1920 y 1930, tomó la idea de Frederick Law Olmsted y Calvert Vaux quienes, a mediados del siglo XIX, diseñaron este tipo de vías para el Central Park con la intención de crear accesos a barrios residenciales o parques cívicos. Originalmente eran vías arboladas que separaban el tráfico peatonal del vehicular, destinadas al uso recreativo. Moses se apropió de la conceptualización y extendió su uso al Estado de Nueva York, entendiéndolas como "carreteras de acceso limitado pensadas para el tránsito de coches rodados y deliberadamente diseñadas para que fueran una experiencia recreativa" (Hall 1996: 120). Los técnicos locales encontraron en los parkways norteamericanos un ejemplo, no sólo para revalorizar el criterio paisajista de las carreteras, sino también como un tipo de camino que se ajustaba a la necesidad del verde que demandaba Buenos Aires. El equipo a cargo de la obra, al incorporar otro tipo de expertos -abocados más a las cuestiones urbanas que a las específicamente viales- logró condensar demandas propias del ámbito de la ciudad. En el conjunto del proyecto a cargo de la DNV fueron denominados como aspectos "estéticos", y los arquitectos paisajistas fueron los especialistas en su tratamiento.

El parkway a la argentina: las avenidas paseos

El material de difusión de la Avenida dejaba bien en claro que "no podía ajustarse estrictamente a las características del parkway (avenida-parque) norteamericano, pues el ancho disponible era inferior para tal efecto y ese tipo prevé exclusivamente el tránsito automotor" (DNV 1938). Sin embargo, a pesar de las diferencias, el equipo encargado del tratamiento paisajista, encabezado por Ernesto Vautier, articulaba varias de sus características con la idea de construir una arteria de circunvalación, a modo de cintura verde urbana que rodeara toda la superficie metropolitana (Novick 2004:146) . También se mencionaban otras referencias sobre construcciones de vías "modernas", que no terminaban de ajustarse a la propuesta de la Avenida: la autoestrada europea, una vía de circulación destinada exclusivamente al tránsito muy rápido y de costos de realización elevados, y los bulevares parisienses o las grandes avenidas del centro de la ciudad de Buenos Aires, eran vías que no combinaban la celeridad con la seguridad. La experiencia norteamericana se destacaba sobre las demás, y, al mismo tiempo, no constituye un dato menor el hecho de que varios contingentes de ingenieros de la DNV habían realizado viajes de capacitación a los EEUU. No solo circulaba información sino que se contaba con la experiencia personal de varios profesionales, quienes habían tenido la posibilidad de conocer directamente el sistema vial norteamericano, y apreciaban lo que denominaban el "embellecimiento" de los caminos.

En cuanto a los arquitectos actuantes en el proyecto, las publicaciones de Vautier, sus escritos en la revista Caminos y los informes realizados para las publicaciones de la DNV, también proponían un tipo de vía basada en los modelos norteamericanos. Prestaban atención especial a aquellas que atravesaban espacios urbanizados o servían de acceso a las grandes ciudades: freeways o parkways, caminos de características y de régimen especial. (Vautier 1938b). Se trataba de un tipo de camino que se promocionaba como seguro, rápido y más eficiente que las rutas convencionales, en las que el diseño del paisaje era establecido a fin de atender a las necesidades de los automovilistas y la velocidad (Davis 2008:36). El parkway norteamericano, en la mayoría de los casos, era una ruta corta que unía la gran ciudad con los suburbios o sus satélites, y que contaba a sus costados con extensiones de terrenos, pasibles de expropiarse, de entre 150 y 500 metros. Pero además, hubo algunos otros que se desarrollaron en espacios más urbanizados, tal como los que se abrieron en la ciudad de Nueva York, en la década de 1920. Vautier señalaba "que para la ciudad de Buenos Aires y algunas otras de nuestro país, constituye este tipo de camino una necesidad cuya urgencia se pondrá cada días más en evidencia" (Vautier 1938b).

El diseño de la Avenida estuvo condicionado, por un lado, por los 100 metros circundantes que habían sido establecidos en el momento de su trazado (1887), cuando esta zona de la ciudad se mezclaba con el campo y con pequeños poblados, y también porque -al momento de iniciarse su ejecución en 1938- la situación de partida se había modificado sustancialmente, ya que la traza debía atravesar zonas urbanas o en proceso de urbanización. Por esas razones, el denominado factor "estético" del camino cobró protagonismo, pues la parquización respondía al doble objetivo de proporcionar una vista agradable para los transeúntes y vecinos que se acercaran a él como lugar de recreo y de descanso (DNV 1938), a la vez que promovía el progreso en aquellos tramos que atravesaban "parajes rurales y exclusivamente populares" (HCDN 25-09-1937: 54). Una de las novedades de la obra, entonces, consistía en la relación que entablaba con su entorno. De algún modo, la construcción del paisaje de la Avenida había encontrado en el parkway un referente capaz de adaptarse a la realidad local.

Vautier concebía el parkway como "una faja de 75 a 300 metros de ancho con calzadas destinadas a la sola circulación de autos particulares", con accesos a través de puntos espaciados, por lo menos, a 500 metros. Su trazado no respondía al recorrido más rápido que exigía una ruta comercial, sino que ondulaba entre las zonas de paisaje interesante (Vautier 1936). Pero la obra de la General Paz no era solo un espacio de paseo pues se presentaba como una arteria de circulación y de convergencia de las grandes rutas troncales, y como pieza del sistema de vialidad urbano (HCDN 31-01-1935: 658-660). Dicho de otro modo, no se trataba de un camino netamente comercial ni asociado en exclusividad con el esparcimiento, pues debía combinar ambos requerimientos. Asimismo, el parkway de Vautier debía resolver los problemas tributarios de un entorno heterogéneo, de diferencias de urbanización y de densidad, y con multiplicidad de cruces viales y ferroviarios que obstaculizaban su continuidad.

Más ampliamente, el parkway condensaba en su figura la idea de progreso y modernidad que funcionarios y técnicos querían plasmar en el espacio afectado por la obra. Para esos años, el historiador de arte y crítico de arquitectura Sigfried Giedion se refería al parkway norteamericano como un escenario privilegiado de la experiencia urbana moderna que, junto al automóvil, lograba la armonización con el entorno, en un continuo movimiento; se trataba de un camino que humanizaba la carretera, ya que según sus palabras ".sigue.los accidentes del terreno para poder captarlo, ascendiendo y descendiendo de sus pendientes, y sumergiéndose enteramente en el paisaje" (Giedion 1941 [1958: 753]).

Finalmente Vautier, como otros arquitectos locales de su generación, era parte de ese clima de ideas; comunicación y acceso se combinaron con la pretensión de construir un paisaje que, además de ser el límite y el borde verde entre la ciudad y sus alrededores, se convirtió por sus características en un difusor de progreso y modernidad.

La construcción de un paisaje

Al igual que Vautier, el ingeniero Palazzo había encontrado en la obra de la Avenida la oportunidad de llevar a la práctica sus ideas sobre construir caminos apropiados para el nuevo tipo de tránsito que generó la difusión del automóvil. Desde años atrás señalaba las dificultades técnicas que acarreaba la adecuación de los viejos caminos de tracción a sangre, en absoluta discordancia con el tráfico a motor, situación que generaba cruentas pérdidas humanas y económicas. Por otra parte, llevar adelante una corrección radical de todas las redes troncales exigía inversiones enormes, fuera de las posibilidades del país.4 En este contexto, la obra de la Avenida se erigía como una excepción que también brindó la posibilidad de plasmar los adelantos de la técnica vial en forma completa.

Como ya hemos adelantado, la Dirección Técnica de la DNV organizó un equipo en el que trabajaron, en forma conjunta, ingenieros y arquitectos para el diseño de la Avenida. A partir de 1937, el grupo técnico a cargo de la obra se conformó como la Oficina del proyecto de la Avenida General Paz. Debido a sus resultados positivos, en 1940 se creó una nueva división técnica en la DNV -denominada "Oficina de Acceso a las Grandes Ciudades"- que la reabsorbió.5 En este ámbito se estrecharon los vínculos entre ambas profesiones, que se habían iniciado anteriormente. Entre 1934 y 1936, Palazzo y Vautier habían integrado, junto a otros reconocidos técnicos del momento, la "Comisión Especial" de carácter honorario que debía realizar un estudio conjunto sobre el emplazamiento y la construcción de los edificios públicos administrativos de la Nación en la Capital Federal.6 Esta experiencia, algo anterior a la obra de la Avenida, da cuenta de una continuidad en el proceso de reflexión e intervención conjunta sobre el espacio público urbano, uno de cuyos objetivos era "armonizar" la "función técnica" con la "cuestión estética". Dicha armonización consistía en la "espiritualización del camino", tal como lo expresaba un editorial de la Revista de Arquitectura, a mediados de 1938:

Espiritualicemos la imagen del camino haciéndola natural, humanizada o dinámica, pero en ningún caso comercializada, crudamente comercializada. Hagamos del camino no solo un instrumento útil o una comodidad, sino también un espectáculo que se prolongue en repercusiones espirituales, sedantes de la mentalidad del hombre (Revista de Arquitectura 1938: 235-236)

En ese sentido, los arquitectos eran los encargados de "embellecer" el camino, evitando que la técnica y la acción de los ingenieros destruyeran los valores considerados naturales del paisaje. En otros términos, una conducción urbanística de las actividades camineras lograría una obra de "armonía funcional y armonía plástica". Estas acciones implicaban organizar los espacios indispensables exigidos por el camino, la vía en sí y el equipamiento de servicios. Ambos espacios conformaban el zoning highway y -al igual que en las experiencias inglesas y americanas en cuanto a la construcción de carreteras- se apuntaba a restringir el desarrollo de propiedades marginales al camino. Estas zonas de separación no solo resguardaban el paisaje sino que defendían la seguridad del camino y de las poblaciones circundantes.

El arquitecto paisajista, como especialista, debía organizar en términos estéticos los componentes artificiales y naturales:

Desmontes, terraplenes, desagües, obras de arte [eufemismo con el cual se designan los puentes y alcantarillas] que trastornan la topografía, deberán estudiarse en forma de asimilarse al paisaje natural de tal manera que parezcan haber existido siempre. Los taludes, especialmente, serán tales que sean aptos para la vegetación y defenderse de la erosión con formas inmodificables, definitivas (Revista de Arquitectura 1938: 235-236)

A pesar de que este editorial de la Revista de Arquitectura, en particular, no fue escrito por Vautier -quien sí fue el autor de otras notas-, sus contenidos coinciden con los criterios paisajísticos aplicados en la Avenida General Paz. Este profesional era un destacado miembro de la Sociedad Central de Arquitectos, y uno de los principales promotores de estos temas en el debate de los arquitectos; la cuestión estética estaba indefectiblemente ligada a la vialidad, tal como afirmaba en sus escritos:

El camino no es solo una cinta de hormigón que se dirige a una meta sino es también un paisaje en movimiento cuyas imágenes sucesivas en orden melódico o sincopado, producen en el viajero, con los medios que la disciplina plástica proporciona, una sensación de bienestar. Las alamedas, las aguas, los claros de plantaciones, el bosque tupido, los montes aislados, el tapiz verde, el ritmo variable de los colores, la fauna silvestre, las rocas, las perspectivas lejanas y las obras de ingeniería son los elementos que el artista maneja para obtener esa sensación de bienestar, esa repercusión íntima de la naturaleza ordenada por el hombre. (Vautier 1935)

Como arquitecto de la DNV (1936-1946), Vautier se propuso llevar estas ideas a la práctica, debiendo adaptarlas a las limitadas posibilidades que le brindaba la obra. A la hora de proyectar, tuvo que enfrentarse con la rigidez de la franja de terreno establecida en 1887, cuando se realizó el trazado, con dificultades políticas, por tratarse de una obra pública que involucraba tres jurisdicciones con intereses y prioridades diferentes, y con los altos costos de la tierra, que impedían realizar expropiaciones que sustentaran ensanches substanciales. (Fig. 1)

Figura 1: El diseño vial y paisajistico de la Avenida General Paz. Fuente: Dirección Nacional de Vialidad, 1938.

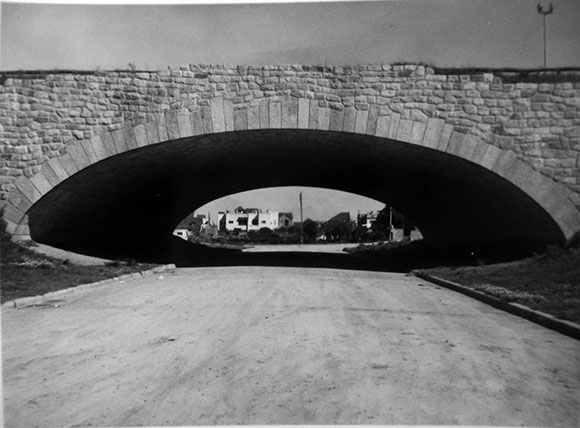

En efecto, el equipo a cargo de los "aspectos estéticos" debió afrontar numerosas limitaciones en relación con las ideas que proponía. En primer lugar, como ya se ha señalado, estaba frente a un entorno urbano heterogéneo. A lo largo de los 25 km de extensión, el trazado de la Avenida era cruzado por numerosos ramales férreos e importantes calles, así como también por áreas totalmente despobladas y calles de tierra. Esto generó la necesidad de plantear una composición paisajista flexible, que se adaptase a las particularidades de cada tramo. En segundo lugar, la estrechez del canal que conformaba la Avenida obligó al equipo de paisajistas a focalizar en los detalles de identificación de las obras proyectadas con el terreno y con los demás hechos existentes. Las llamadas "obras de arte" como los puentes, las cabeceras de alcantarillas, los muros de contención, las defensas y las cunetas revestidas, se proyectaron -en general- con materiales naturales, a excepción de algunos puentes que se realizaron en hormigón, convirtiéndose en elementos claves del paisaje. En lugar de proceder en base a dibujos y perfiles estandarizados, trazados mecánicamente, se proyectaron como caracteres singulares correspondientes a su situación individual en el terreno y en el proyecto (Palazzo 1940). Esta modalidad contribuye a explicar algunas diferencias de criterio formal y estilístico que se observan a lo largo de la Avenida. Se señalaba en algunas publicaciones, por ejemplo, que las características de los materiales empleados y las formas simples de las "obras de arte" contribuirían a generar en el espectador una perfecta continuidad de aspecto, creando una unidad paisajista para toda la obra (Palazzo 1940). Sin embargo, a lo largo de esta vía vemos que coexisten elementos característicos de la arquitectura moderna -puentes de hormigón armado, de líneas simples y despojadas- con otros de arquitectura pintoresca -estructuras revestidas de piedras rústicas-. Regularidad, uniformidad y racionalidad, características propias de la estética moderna, configuran parte de la obra, pero no su imagen completa. (Fig. 2 y 3)

Figura 2: Los puentes según los lineamientos de la arquitectura moderna. Fuente: Archivo Ernesto Vautier, DAR, FADU, UBA. Curador Juan Molina y Vedia.

Figura 3: Los puentes según los lineamientos de la arquitectura pintoresca. Fuente: Archivo Ernesto Vautier, DAR, FADU, UBA. Curador Juan Molina y Vedia.

Por otra parte, es necesario resaltar que el quiebre estético indicado pudo haber sido también condicionado por motivos políticos-jurisdiccionales. En este sentido, la composición paisajista del proyecto puede ser leída como el modo que los proyectistas encontraron para sortear las dificultades que implicaba realizar una obra en la que intervenían tres jurisdicciones. La Ley 12.134 de 19357 establecía que la Municipalidad de Buenos Aires, una vez que los tramos fueran abiertos y pavimentados por la DNV, sería la encargada del arbolado, la iluminación y la conservación de la Avenida, dejando en diferentes manos parte de la proyección y ejecución del paisaje.

La revista técnica Obras Públicas y Privadas se hacía eco de esta Ley, interpretando que todo lo que se refería al aspecto urbano sería ejecutado por la Municipalidad de Buenos Aires. Se dejaba en claro que la Municipalidad tenía la responsabilidad de su ornamentación arbórea, así como también la definición de las obras accesorias a construir; pero debía ajustarse al diseño propuesto previamente por la DNV, a fin de guardar una estrecha correlación con la totalidad de la obra (Obras Públicas y Privadas 1938: 147) Sin embargo, en otros documentos no quedaba explícita esta división de tareas entre la proyección y la ejecución de la ornamentación, indefinición que reforzó la potencialidad del conflicto entre las jurisdicciones involucradas.

Reflexiones Finales

A lo largo de este trabajo nos propusimos dar cuenta de algunas singularidades del proyecto de la Avenida General Paz. La multiplicidad de funciones que se le atribuyeron la configuraron como un artefacto complejo, en el cual la velocidad y la circulación estaban condicionadas por el entorno urbano que la ubicaba como límite de -y acceso a- la Capital Federal de la Argentina. En este contexto, la idea de proyectarla como parte del paisaje de la ciudad cobró protagonismo.

Esta caracterización permitió pensarla como una obra pública que iba más allá de la cuestión vial. A través de la voz de los arquitectos paisajistas fue también cobrando forma, dentro del sistema de parques y paseos que se proyectaron para la ciudad. La idea de construir una cintura verde formaba parte de las demandas y necesidades que reclamaba una ciudad que se había expandido, aumentado rápidamente la superficie edificada en detrimento de los espacios verdes. A pesar de ser presentada como un medio que mejoraría la circulación al interior de la ciudad, y entre ésta y sus suburbios -descartando la posibilidad de proyectarse como una avenida de paseo- vimos que en la práctica, esta cuestión fue un desafío de adaptación para los técnicos locales.

Por último, es de constatar que el trabajo conjunto entre ingenieros y arquitectos transformó materialmente el límite de la ciudad, configurando un paisaje -definido como "moderno"- que combinaba la velocidad que demandaba el automóvil con la comunicación que reclamaba la ciudad. Al mismo tiempo, lejos de exhibir ese repertorio homogéneo que se espera de una obra pública de ese período, las formas efectivamente adoptadas nos muestran que muchos de los valores y rasgos formales de la arquitectura y el urbanismo moderno se diluyeron en el carácter singular, y hasta ecléctico, de la obra.

1. El censo municipal de 1936 y el Catastro realizado poco después, dan cuenta que Buenos Aires, a mediados de los años treinta, tenía más de la mitad de su superficie edificada y el resto correspondía, en su mayoría, a terrenos baldíos en un proceso de crecimiento que se extendía aceleradamente hacia sus alrededores (Dell' Oro Maini 2004).

2. Diego Armus ha señalado que los espacios verdes no solo tuvieron un rol higiénico sino que también se les asignó un rol civilizador, asociado a la creación de ámbitos de sociabilidad. Se consideraban recursos apropiados para civilizar y argentinizar a las nuevas masas de inmigrantes, y en tal sentido, sobre todo en el siglo XX, incorporaban otros usos sociales, como la práctica de deportes, el descanso y el paseo (Armus 2007).

3. De esta manera se proyectaron el Parque Saavedra (parque privado que en 1893 se incorporó al patrimonio público), el Parque Rivadavia hacia el oeste, el Parque Rancagua en Chacarita, el Parque Patricios sobre el antiguo Cementerio del Sur y el Parque Chacabuco (Gorelik y Silvestri 2004:38).

4. Palazzo y Vautier señalan la necesidad de proyectar caminos aptos para automóviles, para prevenir los accidentes. Ambos toman estadísticas norteamericanas: el 80% de los accidentes se debían a fallas en el trazado (Palazzo 1934, Vautier 1943).

5. La "Oficina de Acceso a las Grandes Ciudades" tuvo nuevas atribuciones que excedieron la función de proyectar y construir la General Paz; la nueva división técnica ampliaba sus atribuciones, incorporando el planeamiento, la proyección y construcción de las arterias de acceso a las grandes ciudades del país, de las de intercomunicación entre éstas, y de las secciones de rutas de la red nacional que cruzaran zonas cubiertas por las arterias citadas (Memoria DNV 1940).

6. Esta Comisión Honoraria, nombrada por el Poder Ejecutivo Nacional, también estuvo integrada por el arquitecto Fermín Bereterbide, Don Jerónimo A. Rocca y el ingeniero Carlos M. della Paolera.

7. Todo lo relativo a la General Paz pasa a ser comprendido por la Ley Nacional de Vialidad.

1. Armus, Diego. 2007. La ciudad impura. Salud, tuberculosis y cultura en Buenos Aires, 1870-1950, Buenos Aires: Edhasa. [ Links ]

2. Aliata, Fernando y Silvestri, Graciela. 2001. El paisaje como cifra de armonía, Buenos Aires: Nueva Visión. [ Links ]

3. Ballent, Anahí. 2008. "Imágenes de un vínculo. Ingeniería y Estado: la red nacional de caminos y las obras públicas en la Argentina, 1930-1943". História, Ciências, Saúde - Manguinhos 15, núm. 3 (julio-septiembre 2008), p. 827-847. [ Links ]

4. Ballent, Anahí y Adrián Gorelik. 2001. "País urbano y país rural: la modernización del país y su crisis". En Nueva Historia Argentina, Tomo VII. Crisis económica, avance del Estado e incertidumbre política (1930-1943), dirigido por Alejandro Cattaruzza. Buenos Aires: Sudamericana, p. 143-200. [ Links ]

5. Berman, Marshall. 1989. Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad, México: Siglo XXI. [ Links ]

6. CEE. Comisión de Estética Edilicia. Intendencia Municipal. 1925. Proyecto orgánico para la urbanización del Municipio. El plano regulador y de reforma de la Capital Federal, Buenos Aires: Talleres Peuser. [ Links ]

7. Davis, Timothy. 2008. "The Rise and Decline of the American Parkway", en The World Beyond the Windshield. Roads and Landscapes in the United States and Europe, editado por Christof Mauch and Thomas Zeller. Athens: Ohio University Press. [ Links ]

8. Dell' Oro Maini, Magdalena. 2004. "Expansión urbana, obra pública y política en Buenos Aires (1932-1938)". Buenos Aires: Universidad Nacional de Luján. Tesis de licenciatura inédita. [ Links ]

9. Dirección Nacional de Vialidad (DNV). 1938. La Avenida General Paz. Buenos Aires: Guillermo Kraft Ltda. [ Links ]

10. Frisby, David. 2007. Paisajes urbanos de la modernidad. Exploraciones Críticas, Buenos Aires: Prometeo. [ Links ]

11. Giedion, Sigfrido. 1958. Espacio, tiempo y arquitectura: el futuro de una nueva tradición, Barcelona: Editorial Científico-Médica. [ Links ]

12. Gorelik, Adrián. 1998. La grilla y el parque. Espacio público y cultura urbana en Buenos Aires, 1887- 1936, Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes. [ Links ]

13. Gorelik, Adrián y Silvestri, Graciela. 2004. "Parque público", en Diccionario de Arquitectura en la Argentina compilado por Jorge Francisco Liernur y Fernando Aliata. Buenos Aires: Agea. p. 33-45. [ Links ]

14. Gruschetsky, Valeria. 2008. "'El espíritu de la calle Corrientes no cambiará con el ensanche'. La transformación de la calle Corrientes en avenida. Debates y representaciones. Buenos Aires, 1927-1936". Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. Tesis de licenciatura inédita. [ Links ]

15. Gruschetsky, Valeria (en prensa). "Saberes sin fronteras. La vialidad norteamericana como modelo de la Dirección Nacional de Vialidad, 1920-1940" en Saberes de Estado, compilado por Mariano B. Plotkin y Eduardo Zimmermann. Buenos Aires: Edhasa. [ Links ]

16. Hall, Peter. 1988. Cities of Tomorrow: An Intellectual History of Urban Planning and Design in the Twentieth Century (Oxford, Blackwell Publishers). Traducción española de Consol Freixa, Ciudades del mañana: historia del urbanismo en el siglo XX (Barcelona: Ediciones del Serbal, 1996). [ Links ]

17. HCD. Boletín del Honorable Concejo Deliberante. 1940. Avenida General Paz, p. 35-291. [ Links ]

18. HCDN. Honorable Cámara Diputados de la Nación, 1937. Diario de sesiones 25-09-1937 [ Links ]

19. HCDN. Honorable Cámara Diputados de la Nación, 1935. Diario de sesiones 31-01-1935 [ Links ]

20. Novick, Alicia. 2007. "Planes realizados y proyectos inconclusos en la construcción de la ciudad moderna. Buenos Aires, 1900-1940". Buenos Aires: Universidad de San Andrés. Tesis doctoral inédita. [ Links ]

21. Novick, Alicia. 2004. "Vautier Ernesto", en Diccionario de Arquitectura en la Argentina, compilado por Jorge Francisco Liernur y Fernando Aliata. Buenos Aires: Agea, p. 145-148. [ Links ]

22. Novick, Alicia y Piccioni, Raúl Enrique. 2004. "Urbanismo" en Diccionario de Arquitectura en la Argentina, compilado por Jorge Francisco Liernur y Fernando Aliata. Buenos Aires: Agea, p. 134-136. [ Links ]

23. Palazzo, Pascual. 1934. "Previsiones en los cruces de carreteras, avenidas suburbanas y de circunvalación", en Caminos (4), p. 101-113. [ Links ]

24. Palazzo, Pascual. 1940. "Acondicionamiento paisajista de la Avenida General Paz". en Trazado y diseño de la Avenida General Paz. Publicaciones Técnicas. Buenos Aires: Dirección Nacional de Vialidad, p. 32, 303-319. [ Links ]

25. Piglia, Melina. 2009. "Automóviles, Turismo y Carreteras como problemas públicos: los clubes de automovilistas y la configuración de las políticas turísticas y viales en la Argentina (1918-1943)". Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. Tesis doctoral inédita. [ Links ]

26. Revista de Arquitectura. 1938. "Urbanización de los caminos" (editorial) (210), p. 235-236. [ Links ]

27. Revista Obras Públicas y Privadas. 1938. "La Avenida General Paz", I (2), p. 141-148. [ Links ]

28. Schorske, Carl E. 1998. Thinking with the history. Explorations in the Passage to Modernism. (Princeton University Press) Traducción española Isabel Ozores, Pensar con la historia. Ensayos sobre la transición a la Modernidad. (Madrid: Taurus, 2001. [ Links ]).

29. Silvestri, Graciela. 2003. El color del río. Historia cultural del paisaje del Riachuelo, Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes/ Prometeo. [ Links ]

30. Vautier, Ernesto. 1935. "La organización del paisaje" (editorial). Revista de Arquitectura (170), p. 50-51. [ Links ]

31. Vautier, Ernesto. 1936. "La urbanización del ocio". Revista de Arquitectura (183), p. 99-100/140. [ Links ]

32. Vautier, Ernesto. 1938a. "Editorial". Revista Caminos (26), p. 25. [ Links ]

33. Vautier, Ernesto. 1938b. "Acondicionamiento paisajista y organización urbanística de los caminos". Revista Caminos (26), p. 25-35. [ Links ]

34. Vautier, Ernesto. 1943. "Las Avenidas de acceso y circunvalación en las grandes ciudades argentinas", en Instituto de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República de Montevideo (8), p. 53-64. [ Links ]