Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO

Compartilhar

Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas. Mario J. Buschiazzo

versão On-line ISSN 2362-2024

An. Inst. Arte Am. Investig. Estét. Mario J. Buschiazzo vol.47 no.2 Buenos Aires dez. 2017

NOTA

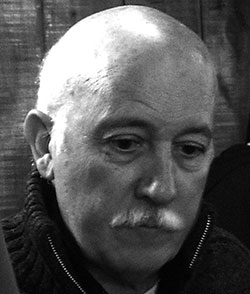

En memoria de Jorge Ramos (1940-2016)

Este número de Anales trata sobre los bordes, una problemática que nos recuerda a nuestro compañero Jorge Ramos (JR), quien nos dejó hace muy poco tiempo. Jorge era un experto en trabajar los temas de los márgenes; los bordes y los márgenes de la ciudad, pero también los de la sociedad y del mundo. Fue muy difícil acostumbrarnos a su partida para quienes fuimos sus compañeros de ruta en el Instituto de Arte Americano (IAA). Y ante su ausencia, al no poder recurrir a sus comentarios, decidimos revisar su obra con el objetivo de iluminar algunas aristas de esta problemática.

JR era arquitecto, obtuvo una maestría en Arquitectura en Ciudad de México, donde estuvo exiliado durante los años de la dictadura. Se desempeñó como profesor de casi todos los posgrados en Historia de Universidades de América Latina, donde además de dar clase, cultivó una personal amistad con los “héroes” de la arquitectura latinoamericana, un grupo del cual él mismo también formó parte. Esos héroes eran quienes, a lo largo de los Seminarios de Arquitectura Latinoamericana, intentaron en el marco de una búsqueda identitaria recuperar los valores de la producción de estas latitudes. Pero Jorge iba un pasito más allá del estigmatizado juego de “lo propio y lo ajeno” para pensar las ideas y las obras, pues, considerando los aportes de los estudios culturales, le interesaba la compleja red de relaciones que articulaba las arquitecturas profesionales y populares, las características que hacían que cada sitio fuera diferente de otro. Desde esa perspectiva, más que ponderar los premios obtenidos en su trayectoria –que los hubo–, o de comentar la multiplicidad de sus publicaciones, interesa recordar que se trataba de un erudito, en el sentido virtuoso del término, que tenía una enorme curiosidad por los temas, que recurría a novelas, trabajos de investigación, notas periodísticas para tratar de construir un conocimiento no sesgado.

No es fácil seleccionar piezas de su amplia bibliografía. No obstante, hay tres problemáticas que constituyen los muy significativos aportes seminales de Jorge al estudio de estos márgenes o bordes de la arquitectura y de la ciudad sobre los que nos interesa poner el foco en este dossier de Anales: sus investigaciones sobre el art déco, sobre Alejandro Bustillo y sobre el paisaje pampeano que ilustran muy bien sus modos de trabajo.

Durante la década de 1980, se propuso caracterizar el art déco que fue construido a principios del siglo XX en las ciudades americanas. Desde esa perspectiva, reconoce los principios estilísticos, pero los hace “explotar” en una multiplicidad de manifestaciones, con el objetivo de poner en crisis las fronteras entre la alta arquitectura y la construcción. Luego de revisar las manifestaciones artísticas en Europa y, sobre todo, en los Estados Unidos de América, Jorge efectúa un exhaustivo relevamiento de esos rasgos estilísticos en las obras de América Latina, sumando en un mismo corpus las obras de los arquitectos consagrados y las expresiones de “arquitectura popular” –que se reconocen, por ejemplo, en las fachadas de las casas chorizo rioplatenses–, una de sus principales preocupaciones. Su hipótesis implícita es que se trata de un conjunto de rasgos formales que son “recibidos” –en los alcances que se otorga a la recepción en la historia del arte–, releídos y reformulados con contenidos muy diversos. Desde ahí, ofrece una clave de lectura para la arquitectura urbana que se aleja de la imagen estereotipada que propone la existencia de un modelo y de sus copias, considerando la arquitectura de los márgenes en sus propios términos.1

Es en clave similar que analizó la obra de Alejandro Bustillo, esa arquitectura académica, de tenor regionalista –en el intento de rescatar el carácter de la obra y del sitio–, que tuvo a su cargo la construcción de la Argentina turística de los años treinta. La arquitectura “Mar del Plata”, que toma los principios del clasicismo francés para recomponer el paisaje marítimo, o la arquitectura rústica del sur argentino, son los más acabados conjuntos de ese registro. En contracara, JR pondera la arquitectura doméstica y austera de los establecimientos rurales. Ramos se refiere, caricaturalmente, a un Bustillo que debe traducir los principios clásicos al lenguaje local, y lo presenta como un viaje “de la Hélade a la Pampa”. Si en su estudio del art déco lo que estaba en juego era diluir las oposiciones entre la arquitectura “de arquitectos” y la “popular”, en esta instancia se trata de poner en valor la versatilidad del arquitecto para traducir las normas académicas en los proyectos en respuesta a la amplia gama de demandas que se le presentan. El viaje de la Hélade a la Pampa insinúa las múltiples estaciones de los modelos de la arquitectura que transitan desde las culturas clásicas, pasando por el renacimiento, el clasicismo, el neoclasicismo, llegando a esa austeridad moderna, pero con “carácter”, mediante la cual Bustillo intenta adaptarse al paisaje local. La pampa, al margen de sus connotaciones sarmientinas de barbarie, se presenta desde su mirada como una imagen de lo local y, a la vez, de lo popular.2

Es precisamente el paisaje el objeto de estudio de la “aventura de la pampa argentina” donde JR coloca el territorio en primer plano. Por un lado, se trata de revisar las miradas de los autores sobre esa pampa que, como el desierto, la estepa o la selva, plantea interrogantes a los geógrafos y naturalistas. Jorge no solo revisita la literatura, sino que rescata, muy cuidadosamente, los elementos de la cultura indígena –ahora diríamos en términos políticamente correctos de pueblos originarios– en esos artefactos que, sedimentados, fueron construyendo el territorio, antes de que los silos y los cultivos de la pampa cerealera y productiva se superpusieran, sin demasiadas precauciones, y sumaran sus imágenes. En este caso, se trata de un paisaje marginal, diferente de los consagrados por la cultura europea, donde JR desmonta cada una de las capas de su historia para después restituirlas en la integralidad paisajística.3

Estas tres problemáticas, que fueron formuladas y reformuladas en la producción de Jorge, nos recuerdan la necesidad de estudiar los márgenes en sus propios términos, no en tanto caricatura deforme de lo que sucede en el centro, sino como si fueran los hilos de una urdimbre que el historiador puede y debe iluminar. Podríamos seguir, por supuesto, revisando las lecciones de Jorge Ramos. No obstante, en la lectura de los textos se nos escapa la persona y, entonces, extrañamos la agudeza y la ironía de sus comentarios, el dato singular, las referencias literarias de quien también escribía poesía. Dicho de otro modo, aunque lo intentemos, y por el momento, los textos –aunque sean muy buenos– no logran paliar la ausencia de Jorge en el Instituto.

Sus compañeros del Instituto de Arte Americano (IAA)

Buenos Aires, diciembre de 2017

1. Ramos, J. (1990). Apuntes para una tesis del Déco popular barrial, Summarios N° 133, pp. 3-13. Ver Ramos, J. (1991). El Sistema del Art Déco: centro y periferia, Colección Cuadernos Escala, volumen N.° 18, p. 130.

2. Ramos, J. (1993). Alejandro Bustillo: de la Hélade a la Pampa, Colección Crítica Instituto Arte Americano (IAA) N.° 34, p. 43. Ver Ramos J. (2014). Alejandro Bustillo. En Serie Maestros de la Arquitectura Argentina, p. 120. Buenos Aires, Argentina: Clarín-IAA.

3. Ramos J. (1992). La aventura de la pampa argentina. Arquitectura, ambiente y cultura. Buenos Aires, p. 252. Buenos Aires, Argentina: Corregidor.