Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO

Compartilhar

Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas. Mario J. Buschiazzo

versão On-line ISSN 2362-2024

An. Inst. Arte Am. Investig. Estét. Mario J. Buschiazzo vol.51 no.2 Buenos Aires dez. 2021

ARTICULO

Alteridades persistentes. Las construcciones sobre las otredades arquitectónicas en el noroeste argentino

Persistent alterities. Constructions on architectural othernessin the argentine northwest

Jorge Tomasi *

https://orcid.org/0000-0002-8568-4426

Julieta Barada **

https://orcid.org/0000-0003-2673-6553

* Arquitecto por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Magíster en Antropología Social por el Instituto Superior de Estudios Sociales, Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Doctor de la Universidad de Buenos Aires, área Geografía, Facultad de Filosofía y Letras. Investigador Adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones en Ciencia y Técnica (CONICET), con lugar de trabajo en el Laboratorio de Arquitecturas Andinas y Construcción con Tierra, Instituto de Investigaciones sobre la Naturaleza y la Cultura “Rodolfo Kusch”, Universidad Nacional de Jujuy (UNJu). Profesor Adjunto de la materia “Arte y Arquitectura Colonial'' (UNJu). Miembro experto del International Scientific Committee on Earthen Architectural Heritage (ISCEAH) y del Comité international pour l’architecture vernaculaire - Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (CIAV-ICOMOS).

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Laboratorio de Arquitecturas Andinas y Construcción con Tierra. Instituto de Investigaciones sobre la Naturaleza y la Cultura “Rodolfo Kusch”. Universidad Nacional de Jujuy (UNJu). Rivadavia 642. Tilcara, (4624) provincia de Jujuy. Argentina. Email: jorgetomasi@hotmail.com

** Arquitecta (FADU-UBA). Magíster en Antropología Social (IDES-IDAES-UNSAM). Doctora por la Universidad de Buenos Aires, área Geografía (FFyL-UBA) e Investigadora Asistente del CONICET, con lugar de trabajo en el Laboratorio de Arquitecturas Andinas y Construcción con Tierra, Instituto de Investigaciones sobre la Naturaleza y la Cultura “Rodolfo Kusch” (UNJu). Jefa de Trabajos Prácticos de la asignatura “Arte y Arquitectura Colonial” (UNJu). Miembro representante del Emerging Professionals Working Group (EPWG) por ISCEAH-ICOMOS.

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Laboratorio de Arquitecturas Andinas y Construcción con Tierra. Instituto de Investigaciones sobre la Naturaleza y la Cultura “Rodolfo Kusch”. Universidad Nacional de Jujuy (UNJu). Rivadavia 642, Tilcara, (4624) provincia de Jujuy. Argentina. Email: ju.barada@gmail.com

Este trabajo es una investigación independiente de los autores.

RECIBIDO: 15 de septiembre de 2020.

ACEPTADO: 17 de noviembre de 2020.

RESUMEN

La alteridad se constituye como un fenómeno asociado con la experiencia de la otredad y con el extrañamiento que emerge en la vivencia de lo diferente. La explicación de la diferencia ha estado históricamente atravesada por la imposición de los propios marcos interpretativos para la interpretación de esas otras realidades sociales. Las otredades arquitectónicas han sido un campo fecundo para la comprensión de las particularidades de las sociedades más lejanas al mundo occidental y sus cánones disciplinares. En este artículo se explorará el modo en que han sido observadas las arquitecturas en el noroeste argentino. Se considerarán aquellos abordajes que impulsaron su transformación en una lógica civilizatoria y los que desde una clave más valorativa destacaron ciertos rasgos de estas arquitecturas, al punto de convertirlas en fuentes de inspiración. Se propondrá que, en ambos casos, se trata de miradas que surgen desde los marcos conceptuales disciplinares, ajenos a las prácticas locales y que merecen ser problematizados.

Palabras clave: alteridad; tierras altas de Jujuy; arquitectura vernácula; prácticas disciplinares.

Referencias espaciales y temporales: noroeste argentino; siglo XX.

ABSTRACT

Alterity is constituted as a phenomenon associated with the experience of otherness and with the strangeness that emerges in the experience of the different. The explanation of difference has been historically traversed by the imposition of its own interpretative frameworks for other social realities. Architectural otherness has been a fertile field for the understanding of the particularities of the most remote societies to the western world and its disciplinary canons. This article will explore the way in which architectures have been observed in the northwest of Argentina. It will consider those approaches that promoted their transformation into a civilizing logic, and those that from a more evaluative perspective highlighted certain features of these architectures, turning them into sources of inspiration. It will be proposed that in both cases, these are views that emerge from the conceptual disciplinary frameworks, alien to local practices and that deserve to be problematized.

Key words: otherness; Jujuy Highlands; vernacular architecture; disciplinary practices.

Space and time references: northwest Argentina; XXIst Century.

Introducción

La multiplicidad de formas de producir y habitar la arquitectura desde sus materialidades, estéticas, morfologías u ornamentaciones, se ha constituido históricamente como un campo de indagación disciplinar, acompañado con los sentidos asociados al experimentar la otredad. Esta experiencia está vinculada con el extrañamiento que emerge del estar en lugares ajenos a los propios, recorrer espacialidades diversas distintas a aquellas en las que se desarrollan las propias cotidianeidades, tan naturalizadas de diversas maneras. La alteridad ha conllevado siempre un desafío en torno al modo en que las diferencias entre iguales son explicadas, a cómo se vuelven inteligibles desde los propios marcos interpretativos (Boivin, Rosato y Arribas, 2004). Esto ha estado vinculado con la incorporación de la otredad dentro del devenir de los propios relatos, tal que sus existencias sean funcionales, de diversas formas, a las construcciones más o menos hegemónicas de la realidad (Krotz, 1994). Entonces, el extrañamiento conlleva una mirada y una definición sobre la propia sociedad y sus supuestas convicciones colectivas.

La arquitectura, dentro del amplio universo de la cultura material, se ha constituido como un camino para la comprensión de la naturaleza de las sociedades, como una forma para desentrañar la vida social de los “otros” y, particularmente, como una herramienta clasificatoria en una búsqueda consciente de decodificar la alteridad y volverla aprehensible (Buchli, 2013). En cierto modo, más que una expresión de la diferencia, la arquitectura se ha constituido como una alteridad en sí misma, que permite comprender a las sociedades pero también modificar sus dinámicas. Ha sido una herramienta para la transformación social en pos de su incorporación en un relato único con limitados matices.

Este artículo se aproxima a la alteridad como problema arquitectónico en relación con las prácticas y materialidades en el noroeste argentino, particularmente en las tierras altas de la provincia de Jujuy. En línea con lo planteado en estos párrafos introductorios, la arquitectura de esta región ha sido objeto de múltiples investigaciones, en particular desde comienzos del siglo XX, pero también de diversas políticas que se han movido entre el rechazo y la valoración, pero que comparten en cualquier caso el extrañamiento. A lo largo del texto se reconocerán distintas instancias en relación con el modo en que se han planteado desde distintos ámbitos las relaciones con estas alteridades arquitectónicas. Se propone que, si bien estas miradas han sido cambiantes a lo largo del tiempo, existen ciertas formas de interpretar que presentan múltiples rasgos compartidos con construcciones sobre la diferencia que han persistido en el tiempo. A estos efectos, en términos metodológicos, se trabajará con una diversidad de fuentes de información que incluyen el material periodístico histórico, los relatos de viajeros y distintas fuentes documentales, que serán enmarcadas a partir de las investigaciones que actualmente se desarrollan sobre la arquitectura de la región desde hace más de diez años.

Luego de un apartado inicial en el que se analizará la construcción de la noción de alteridad y los lugares de la arquitectura, el artículo se organizará en dos acápites que buscarán abordar distintas dimensiones del problema propuesto. En el primero se considerarán las implicancias de las miradas civilizatorias que se han orientado a la transformación de las arquitecturas dentro de un ideal de progreso unilineal, pero que al mismo tiempo han tendido luego a criticar los procesos emergentes a la luz de una “modernidad imperfecta”. En el segundo acápite se trabajará con aquellas miradas que han considerado a las arquitecturas vernáculas como fuentes de inspiración para las prácticas disciplinares, con el resultado de nuevas arquitecturas donde lo local es reinterpretado de diversas formas. Ambas trayectorias, constituyen caminos diferentes, pero finalmente convergentes, que nos enfrentan a una persistencia de la alteridad y a su decodificación desde marcos interpretativos ajenos.

La alteridad como problema arquitectónico

La pregunta sobre la diferencia en la similitud de alguna manera es inherente al contacto entre las distintas sociedades y como tal puede rastrearse a lo largo de la historia. Sin embargo, también es posible reconocer que el siglo XIX se constituyó como un punto de quiebre en relación con el alcance global del contacto entre distintas sociedades, la consolidación de los estados nacionales modernos, la revolución industrial y la ampliación del fenómeno del viaje (Boivin, Rosato y Arribas, 2004). Sin embargo, la idea de alteridad refiere a una cierta forma de la diferencia. En palabras de Krotz,

[La alteridad] tiene que ver con la experiencia de lo extraño […] la confrontación con las hasta entonces desconocidas singularidades de otro grupo humano -lengua, costumbres cotidianas, fiestas, ceremonias religiosas o lo que sea- proporciona la experiencia de lo ajeno, de lo extraño propiamente dicho (Krotz, 1994, p. 8).

El extrañamiento a partir del contacto con esos otros/as, tan distintos como similares al “nosotros/as”, es constitutivo de la noción de alteridad, y en este marco el viaje, el desplazamiento desde el hogar hacia otros lugares, se constituyó casi como la experiencia última en este proceso. En los finales del siglo XIX, y de la mano con la expansión territorial europea, un colectivo de exploradores, misioneros, funcionarios y militares se aproximaron a otras dinámicas sociales y a su vez produjeron un conjunto de imágenes y relatos que construyeron en sus lugares de origen las percepciones sobre la otredad. Estas construcciones actuaban, al mismo tiempo, como soporte de las bases de la propia pertenencia social en el contexto del establecimiento de determinados rasgos identitarios rígidos y reductivos en la consolidación de los estados nacionales. Esos otros serían aquellos pueblos lejanos, pero también ciertos colectivos sociales (rurales, indígenas y/o populares) que no respondían, más bien no responden, a esas identidades nacionales imaginadas. La conformación de las agendas de las distintas disciplinas científicas en la época estará atravesada por estas discusiones, incluída la Antropología, pero también por estudios desde la Arquitectura, la Geografía Humana y la Antropogeografía (Tomasi, 2012).

La alteridad, esa experiencia sobre la otredad, tiene implícito un etnocentrismo, en tanto el contacto no ocurre en vacío sino que se enmarcan en las trayectorias históricas de los pueblos (Krotz, 1994). En este sentido, la resolución de la diferencia emerge desde las propias categorías interpretativas que, en el caso de occidente, se constituirán como hegemónicas. El evolucionismo, la primera teoría orientada a la explicación de la diferencia, se propondrá como una clasificación de las sociedades dentro de estadíos de desarrollo en un proceso evolutivo unilineal, del salvajismo a la civilización (Morgan, 1877). La arquitectura tendría, al menos en Morgan, un rol central para la lectura de la diferencia en clave de progreso, ya que planteó un pasaje desde el adobe propio de la barbarie al ladrillo cocido de los pueblos civilizados, de la casa comunal a la vivienda familiar, de la ausencia de ornamentos a los órdenes arquitectónicos (Morgan, 1877). Las perspectivas funcionalista y estructuralista, con sus diferencias, criticaron desde la entreguerra la noción de evolución unilineal, discutieron el método comparativo, y establecieron una mirada relativista en tanto las sociedades sean diversas y solo pueden ser comprendidas en sus propios términos (Boivin, Rosato y Arribas, 2004). Sin embargo, ciertos conceptos como desarrollo o progreso, de alguna manera se sedimentaron en un sentido común hegemónico que aún hoy atraviesa la comprensión sobre las otras arquitecturas.

Al mismo tiempo, los procesos asociados con la revolución industrial implicaron la emergencia de una mirada romántica en relación con la exaltación de ciertos valores establecidos como “tradicionales” y una melancolía hacia un mundo que, en su mirada, iba camino a perderse producto del ineludible progreso. Como es posible observar, en esa crítica hacia el progreso se afirmaba su existencia y del mismo modo se afirmaba también el carácter primitivo de determinadas sociedades, aunque fuera para valorarlas. El mito del “buen salvaje” es la contracara del afán civilizatorio, pero ambos se reconocen en el mismo punto de partida conceptual para la comprensión de las particularidades de las sociedades. Aquellas arquitecturas no occidentales lejanas, o incluso las más cercanas en ciertos ámbitos rurales, se constituyeron como un lugar primigenio, natural y prístino, al cual volver como fuente de inspiración para repensar las prácticas disciplinares. Claro que en esta interpretación, esas arquitecturas son nuevamente comprendidas desde los marcos clasificatorios hegemónicos y no en los términos de las sociedades que las producen.

Clasificando lo inadecuado, una modernidad imperfecta

Las miradas sobre las arquitecturas de las tierras altas jujeñas tienen una larga trayectoria en el campo académico e institucional desde, al menos, comienzos del siglo XX. Aunque las crónicas coloniales también contemplaron descripciones de las casas y los modos de vida de distintas comunidades en el área, es a partir de la expansión de las fronteras y del proceso de consolidación política que se alcanza hacia finales del siglo XIX, que estas descripciones conforman cierto corpus motivado por la idea de conocer aquellos sitios más o menos “inexplorados” del reciente territorio nacional, pero también de guiar acciones transformadoras.

En este marco, los relatos de viajeros, científicos y funcionarios que recorrieron el territorio, en muchos casos como enviados directos del gobierno, delinearon ciertas ideas, caracterizaciones y clasificaciones sobre las arquitecturas del área que las acabaron por constituir en una expresión del atraso (Tomasi, 2015). Estas primeras miradas, convergentes con las concepciones geográficas de la época, estuvieron atravesadas por un fuerte determinismo ambiental que concibió a las arquitecturas como “emergentes” de la propia naturaleza, sólo mediada por la acción de un hombre “primitivo”. Desde la academia, Ardissone (1937) realizó un análisis de las arquitecturas rurales en Jujuy que se decodifica en esta misma línea (Figura 1), en asociación con la “emergencia natural” de estas arquitecturas con una pobreza en los recursos y prácticas de las poblaciones (Tommei, 2017).

Figura 1: Portada del trabajo realizado por Ardissone en 1937. Fuente: Ardissone, 1937, Las viviendas rurales en la provincia de Jujuy. Buenos Aires, Argentina: Coni.

La recolección de información era una condición necesaria para el desarrollo de estrategias de control territorial (Krotz, 1994). El reconocimiento y la clasificación de las arquitecturas y los grupos sociales, conformaron la retórica necesaria para la consolidación de una otredad que debía ser puesta en la “senda del progreso”. Evidentemente, las tierras altas jujeñas eran un área no sólo periférica en términos geográficos y políticos, sino también disruptiva para la construcción de la homogeneidad nacional, definida en términos culturales desde una mirada europeizante y desde lo económico, por el modelo agroexportador de la pampa húmeda (Benedetti, 2005; Segato, 2007; Tomasi, 2015). En todo este proceso, las arquitecturas cumplieron un rol fundamental.

Deben atenderse dos dimensiones que resultan significativas para problematizar este rol de la arquitectura y comprender las ideas construidas sobre las producciones del área y el interés, principalmente por parte del Estado, en su transformación. La primera tiene que ver con la búsqueda tendiente a la construcción de una imagen homogénea del territorio promovida por las arquitecturas del Estado, sus morfologías y estilos. La segunda, se desprende específicamente de las técnicas y materiales y el sostenido prejuicio que se construyó sobre las arquitecturas realizadas con tierra. Con respecto a la primera dimensión, se debe considerar que en un primer momento estas acciones estuvieron asociadas a la expansión de las instituciones del Estado y la consolidación de las fronteras a la luz de las arquitecturas académicas y eclécticas que florecieron hacia finales del siglo XIX, y que posibilitaron el proyecto de consolidación del Estado Nacional promovido por la Generación del ‘80, tanto en términos políticos como simbólicos (Liernur, 2008). Un segundo momento tuvo lugar en las décadas de 1920 y 1930, con la expansión del turismo interno y un nuevo interés por el conocimiento y la transformación del interior del país (Barada, 2017). Este proceso involucró la expansión de otros programas, capaces de dar cuenta de la modernidad del Estado apoyadas en las ideas sobre el progreso y la reproducción de un incipiente funcionalismo en sus arquitecturas.

Respecto a la segunda dimensión, sobre las técnicas, es significativa la persistencia que ha tenido desde finales del siglo XIX, pero incluso en la actualidad, el prejuicio sobre la aparente debilidad de las arquitecturas de tierra y específicamente la condición efímera del adobe. En efecto, dentro de las primeras leyes que actuaron sobre Territorios Nacionales estuvieron aquellas que apuntaron a la explícita voluntad de erradicar dicho material.1 Así, la diferenciación entre las “casas de adobe” y las “casas de material” caracterizó a las categorías utilizadas por los censos nacionales de vivienda desde 1895. La continuidad de este tipo de clasificaciones sobre las arquitecturas del área, pero en general sobre las áreas rurales, tiene una notable persistencia. En efecto, la categoría “rancho” forma parte, incluso en la actualidad, de las clasificaciones de las viviendas desde los Censos Nacionales, asociada, por un lado, a la calidad constructiva de las viviendas de acuerdo con los criterios CALMAT (INDEC, 2010),2 pero también a ciertas conformaciones espaciales asociadas a las viviendas en el campo, en las tierras altas jujeñas, y en otros sectores del país. Además de la asociación de sus materiales con los criterios de calidad más bajos, la sola categoría “rancho” se ha constituido como referencia obligada de diferentes programas nacionales y provinciales en pos de su erradicación. En este sentido es que la idea de lo moderno cobra significación en las prácticas locales, en las dos dimensiones señaladas.

Muchas de las arquitecturas presentes en los poblados del área han dejado de lado la organización de la planta en torno al patio (Tomasi, 2011) por resoluciones compactas que, en ciertos casos, alcanzan los dos niveles de altura y se asocian con las producidas y promovidas por el Estado (Barada, 2018). Esto es significativo, ya que no solo se da en sectores como ciertos poblados de la Quebrada de Humahuaca, que atraviesan intensas problemáticas asociadas a los usos y valor del suelo en relación con el incremento de la actividad turística y las inversiones externas, sino también en áreas rurales o pequeños conglomerados en los que el tamaño de los lotes o el acceso a ellos no es una problemática en sí misma. Evidentemente, estos cambios asociados a la idea de la funcionalidad de la vivienda tienen implicancias en la significación misma de las arquitecturas y sus prácticas asociadas.

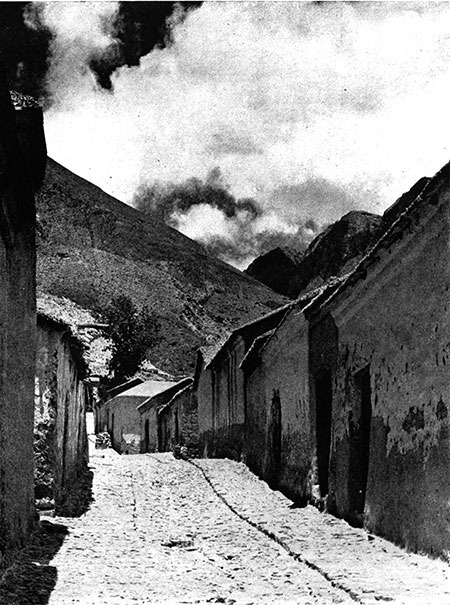

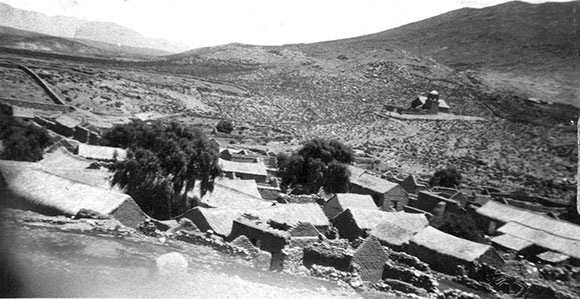

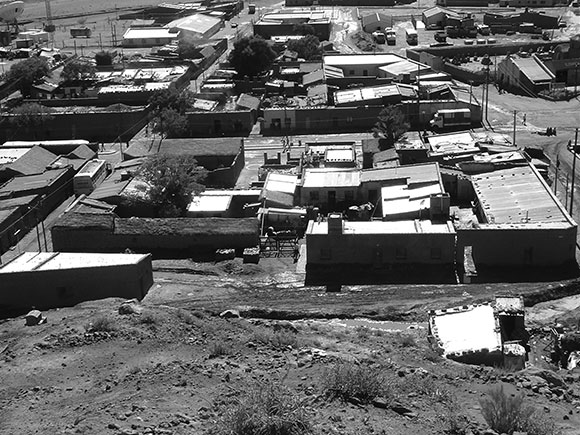

Por su parte, la técnica de estas arquitecturas es un problema en sí mismo, ya que posee un notable impacto en la fisonomía del área y ha sido objeto específico de ciertas valoraciones y apreciaciones por parte de las instituciones estatales y académicas. Las fotografías que fueron tomadas en el marco de los primeros estudios académicos realizados entre las décadas de 1930 y 1940, y luego en 1960 y 1970, a los que se referirá el próximo acápite, constituyen una fuente fundamental que permite realizar comparativas sobre la materialidad de las arquitecturas, lo que evidencia un elocuente cambio (Figuras 2 y 3). Este se expresa, principalmente, en la materialidad de los techados: si en la primera mitad del siglo predominaban las resoluciones de guaya y/o torta de barro, ya desde la década del 1970 y mucho más al día de hoy, la chapa se vuelve el material predominante, con una cierta presencia de losas (Figura 4).3 En este sentido, la cubierta resulta un elemento significativo, ya que forma parte del repertorio clasificatorio de las instituciones, pero a su vez es un elemento que en sí mismo, que evidencia no sólo la presencia de un sistema constructivo en tierra, asociado históricamente a esas “casas que emergían de la naturaleza”, sino las prácticas constructivas familiares y comunitarias de las cubiertas de torta de barro o guaya (Tomasi, 2012). En efecto, es desde este cambio en la materialidad de los techados que distintas etnografías andinas han considerado a los pueblos como los lugares del cambio, como “ventanas al mundo de afuera” (Göbel, 2002), al “mundo institucionalizado”.

Figura 2: Pueblo de Iruya. Fuente: Ramificaciones de la Quebrada de Humahuaca y el Camino de los Incas, 1942, Documentos de Arte Argentino II bis., Lámina XXX.

Figura 3: Vista panorámica de Cochinoca. Repositorio: Archivo General de la Nación. Documentos Fotográficos (1926). Caja: 3007 Sobre: 2 - Inventario 167.942

Figura 4: Vista del pueblo de Susques. Fuente: fotografía de autores (2005).

Por otra parte, el caso del adobe en muros es singular, ya que la construcción de su debilidad desde los discursos institucionales ha tenido implicancias concretas en su abandono, particularmente en centros urbanos, desde la primera mitad del siglo XX (Jerez, 2013).4 Sin embargo, el uso del adobe en las tierras altas jujeñas permanece,5 aunque cada vez más como mero cerramiento. La utilización de estructuras de hormigón armado en las construcciones domésticas constituye la solución más frecuente en las arquitecturas contemporáneas, aun cuando muchas veces no conforman un sistema completo de vigas y columnas, sino que se concentran en elementos puntuales como cimientos o dinteles (Figuras 5 y 6). Asimismo, los cerramientos de adobe son revocados con cemento e invisibilizan las características del material. Incluso concentran este tipo de terminaciones en fachadas y no en muros interiores de las viviendas. Más allá de las problemáticas propias que la intersección entre estos sistemas constructivos posee en términos técnicos, en función de los intereses de este trabajo, puede considerarse que se trata entonces de la incorporación de materiales institucionalizados (Delfino, 2001), aun cuando sus usos no se den en esa misma clave, sino en formas no “institucionalizadas”. De hecho, es la propia falta de revoques, de cielorrasos e incluso el uso de la chapa como resolución de cubiertas las que conllevan a la clasificación de estas construcciones con los más bajos estándares de calidad.6

Figura 5: Construcción en Maimará. Fuente: fotografía de autores (2020).

Figura 6: Refuerzos de hormigón armado en muro de adobe en Cochinoca. Fuente: fotografía de autores (2019).

Esto plantea un nuevo conflicto, en relación con la trayectoria de ese progreso que los discursos y acciones institucionales en el área alentaron y que, a través de diferentes estrategias, conlleva a un proceso de transformación en las arquitecturas domésticas locales con eje en su modernización. Estas búsquedas resolverían la existencia de esta otra arquitectura, constitutiva de una alteridad inclasificable, inaceptable y disruptiva para la unidad nacional. Sin embargo, lo que se observa plantea, en términos de De Certeau ([1980] 2000), un universo de resultados inesperados. La transformación morfológica y técnica de estas arquitecturas vuelve a constituirse como un problema para las clasificaciones. Esa modernidad imperfecta vuelve a convocar discursos que, por un lado, no encuentran en las producciones locales la respuesta adecuada a ese ideal de progreso, ni en las morfologías ni en las técnicas. Esto es lo que se observa en la clasificación actual de estas producciones, de acuerdo a los estándares y criterios normalizadores establecidos, por ejemplo, en los censos. Por el otro, se define una nueva tensión entre esa modernidad fallida o insuficiente y la pérdida de lo tradicional. En este sentido, el propio Plan de Manejo, que fue elaborado para la Quebrada de Humahuaca en el contexto de su declaratoria, plantea como una de sus debilidades esta tensión entre lo moderno y lo tradicional, y sitúa el problema en la incorporación, por parte de la población, de materiales de construcción industrializados.

Este diálogo convoca a problematizar no solo el devenir de los discursos sobre la alteridad, sino también lo que ocurre con ellos en el campo local. En ese sentido, lejos de pensar que las personas “responden” a las acciones de los grupos hegemónicos, debe considerarse el rol de sus agencias en la construcción de sus propios discursos, como instancias de negociación y de redefinición de su rol en el campo social.

De las fuentes de inspiración al exotismo controlado

Los discursos de índole civilizatorio, en la línea de un progreso unilineal, convivían, incluso en los mismos actores, con una cierta valoración de aquellas otredades que se definían como parte de un mundo del atraso. Una valoración que, en definitiva, partía de los mismos esquemas clasificatorios. Por el contrario, era el primitivismo vinculado con lo prístino y primigenio, lo que cautivaba a los observadores. En cierto modo, esas otras sociedades evocaban una melancolía respecto a un pasado propio imaginado, que los pueblos civilizados, autodefinidos como tales, habían dejado o estaban camino a dejar atrás. En efecto, la alteridad se refiere al extrañamiento con el otro pero también a la reflexión sobre lo propio. Las enciclopedias de arquitectura y los textos teóricos del siglo XIX, y muchos de los posteriores, incluirían estas arquitecturas vernáculas lejanas dentro de los relatos desde un primitivismo naturalista, asociado a una valoración esencialista de estas producciones (Semper, [1851] 1989; Viollet-le-Duc, 1875; Fletcher, 1896).

El establecimiento de una noción cerrada de patrimonio, vinculada con la valoración y protección de ciertas arquitecturas, objetos, lugares y prácticas, es indisociable de la consolidación de los estados nacionales europeos y de la creación de identidades unívocas, exentas de matices, para definir lo propio y lo ajeno (Prats, 1998). En efecto, determinadas arquitecturas se establecieron como una expresión y sustento de los valores nacionales, lo que implicó al mismo tiempo que otras tantas se constituyeran como una otredad.

En el caso argentino, desde la primera mitad del siglo XX ciertas arquitecturas coloniales del noroeste argentino se establecieron como uno de los testimonios de una construcción identitaria en clave nacionalista (Tomasi, 2012; Barada y Tomasi, 2020). Las arquitecturas del noroeste comenzaron a estar en el foco de las discusiones desde la década de 1930, en base a acciones que iban desde las primeras declaratorias como Monumento Histórico Nacional (Herr y Rolón, 2018) hasta las publicaciones especializadas como los Documentos de Arte Argentino de la Academia Nacional de Bellas Artes, coordinados por Martín Noel. Este conjunto de acciones se enmarcan en los aportes de un intelectual como Ricardo Rojas, en relación a las búsquedas de una arquitectura nacional que tomara distancia de los cánones europeizantes y encontrara nuevas raíces en un pasado americano (Tomasi, 2012). Más allá de que estas búsquedas no se proyectaran en el tiempo, al menos no como lo esperaban sus protagonistas, el estudio de las arquitecturas vernáculas del noroeste sí fue un campo fecundo para lo que se proponía como una reacción antiacadémica. Por otra parte, las declaratorias de ciertos edificios, junto con las primeras acciones sistemáticas de conservación, implicaron el inicio de un proceso de patrimonialización de estas arquitecturas que ciertamente se sostendría en el tiempo (Figuras 7 y 8).

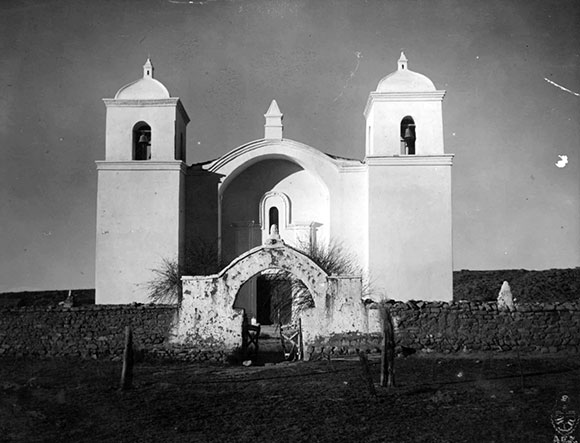

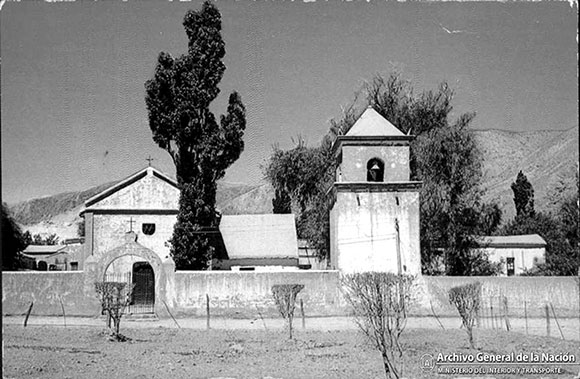

Figura 7: Iglesia de Casabindo. Repositorio: Archivo General de la Nación. Documentos Fotográficos (1935). Caja: 3009 sobre: 12 - Inventario 153.552

Figura 8: Iglesia de Uquía. Repositorio: Archivo General de la Nación. Documentos Fotográficos (1950). Caja:3005 sobre: 46 - Inventario 294.207

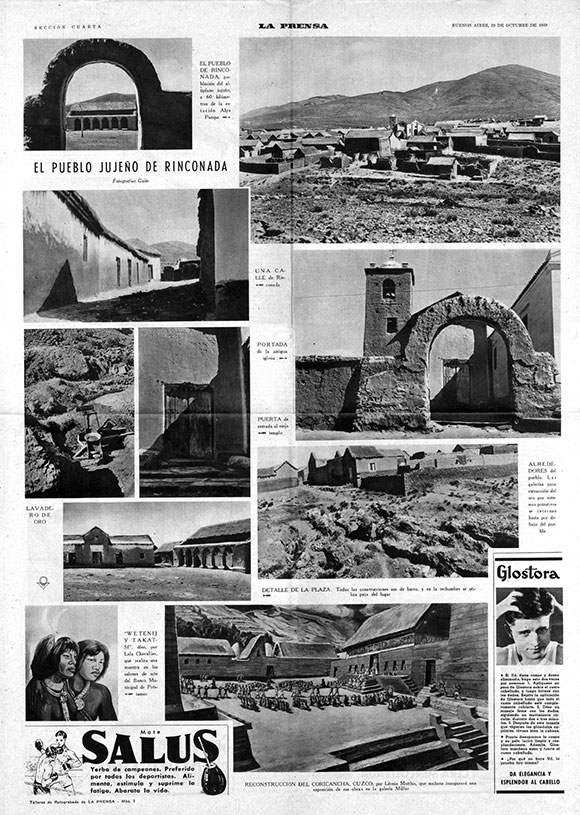

Contemporáneamente, en los diarios de circulación masiva se publicaban diversos artículos orientados a un público más amplio, con imágenes, ensayos y literatura centrada en el mundo andino, como los cuentos cortos de Fausto Burgos que retrataban la vida en la Puna. En particular, en la sección de rotograbado del diario La Prensa, se presentaban diversos recorridos fotográficos por las arquitecturas del norte argentino y otros sitios como Cuzco o La Paz (Figura 9). Estos procesos de valorización eran la contracara de los discursos civilizatorios que, desde los mismos esquemas clasificatorios, observaban y decodificaban la otredad. Por otra parte, la difusión de este tipo de material en medios que estaban por fuera de los campos académicos, aunque hubieran surgido de estos, contribuyó a la construcción de un sentido común más allá de las discusiones disciplinares.

Figura 9: Imágenes del Pueblo de Rinconada. Fuente: La Prensa, 29 de octubre de 1939.

Los discursos y acciones contribuirían a consolidar ciertas ideas en torno a la simpleza y honestidad primigenia de las otredades arquitectónicas en todo el mundo, supuestamente despojadas de las arbitrariedades de los cánones. Éstas alimentarían los fundamentos de las reacciones antiacadémicas y particularmente las búsquedas de distintos actores en el Movimiento Moderno, desde Le Corbusier a Wright (Rykwert, 1974). Paradójicamente, o no tanto, las otras arquitecturas volverían a constituirse como un lugar esencial al cual volver a la hora de discutir las pretensiones universalistas del mismo Movimiento Moderno, en relación con lo que Frampton (1983) denominó “regionalismos críticos” y que Fernández Cox (1988) luego discutió desde el concepto de “modernidad apropiada”. La idea de lo apropiado se refería a que las características de esa modernidad buscaban responder a ciertos rasgos de los lugares donde se implantaban, desde la definición de una cierta pertenencia a una historia. Estas modernidades apropiadas de alguna manera buscaban insertarse dentro de las trayectorias de las arquitecturas del lugar, como una continuidad de los procesos históricos desde la definición de un determinado devenir. Al mismo tiempo, la idea de lo apropiado puede verse desde la clave de volver propias aquellas otredades. En este sentido, la apropiación estaba vinculada con una lectura en términos disciplinares de arquitecturas que, en rigor, partían desde otras concepciones sobre el espacio y la materialidad. Los rasgos a ser incorporados se constituyen como recortes de otras prácticas, asimilados dentro de los cánones existentes, aunque sea para discutirlos.

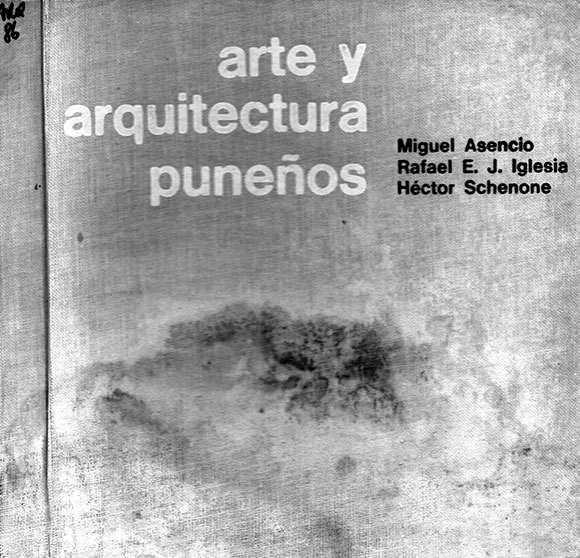

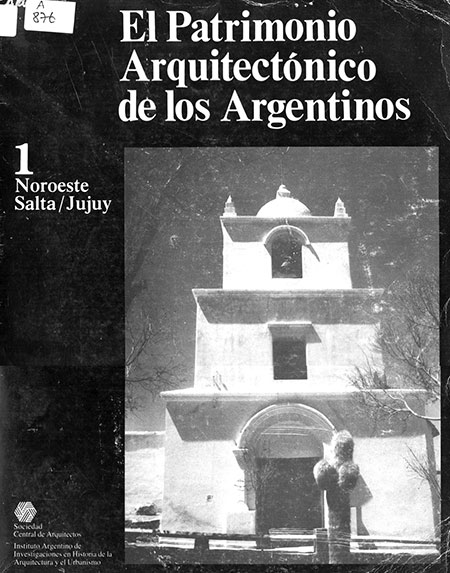

En Argentina, y en el marco de estos debates, las arquitecturas del noroeste serían una fuente de inspiración para las producciones englobadas dentro del casablanquismo (Ortiz, 2003), pero también para otros profesionales, como Eduardo Sacriste, que encontrarían sus referentes en las arquitecturas locales. Tal como se ha propuesto, la recuperación de lo vernáculo implicaba un posicionamiento ideológico de los distintos actores en torno a la redefinición de lo propio y lo ajeno, en el marco de intensas discusiones disciplinares sobre el rol del arquitecto/a en la sociedad (Tomasi, 2012). En términos estrictamente arquitectónicos, implicó una nueva mirada hacia lo vernáculo y sus espacialidades, texturas, materiales y técnicas, sobre las que se asentaría la construcción de otra modernidad posible. Estas búsquedas tuvieron su correlato en términos académicos, en trabajos como el de Asencio, Iglesia y Schenone (1974) o la serie de artículos sobre el noroeste publicados en la década de 1960 en Nuestra Arquitectura, donde claramente se proponía una reivindicación de las arquitecturas en torno a sus “autenticidades”7 (Figuras 10 y 11). Esa construcción de una idea de lo auténtico estaba ciertamente vinculada con determinados valores como la austeridad y la simpleza que podría asociarse con aquellas ideas sobre lo prístino y esencial que se plantean en estas páginas.

Figura 10: Asencio, M., Iglesia, R. E. J. y Schenone, H., 1967, Arte y Arquitectura Puneños, Buenos Aires, Argentina: Filmediciones Valero.

Figura 11: Sociedad Central de Arquitectos e Instituto Argentino de Investigaciones en Historia de la Arquitectura y el Urbanismo, 1982, El Patrimonio Arquitectónico de los Argentinos. Noroeste Salta/Jujuy. Tomo I. Buenos Aires, Argentina: Talleres de la Técnica Impresora.

El concepto de “modernidad apropiada” fue retomado en los últimos años en relación con un conjunto de nuevas arquitecturas, producidas especialmente en la Quebrada de Humahuaca (Paterlini, Villavicencia y Rega, 2007). A partir de la inclusión de la Quebrada de Humahuaca en la Lista de Patrimonio Mundial, y en relación con el aumento del turismo en el área, emergió una importante producción arquitectónica principalmente dedicada a la atención de los visitantes (Figura 12), aunque también ha incluido múltiples viviendas unifamiliares (Tommei, 2017). La nominación de la Quebrada de Humahuaca se sostuvo, de la mano con los criterios planteados por la UNESCO (La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), en el recorte de ciertos rasgos esencializados del área que contribuirían a afirmar su autenticidad dentro de marcos de valoración establecidos como universales.

Figura 12: Hotel en Purmamarca. Fuente: fotografía de Autores (2012).

Las nuevas arquitecturas han implicado transformaciones profundas en distintos poblados como Purmamarca y Tilcara y construyen nuevas nociones sobre lo auténtico, que disputan sentidos con lo vernáculo. En buena medida se definen a partir de la apropiación transformada de ciertos elementos que serían característicos de lo local y que se incorporan en otros lenguajes arquitectónicos ajenos. Esto se refiere a una apropiación que en buena medida está asociada con los aspectos estéticos y sensoriales, en relación con las texturas y las terminaciones. De esta manera se multiplican los revoques, que evitan los planos lisos y buscan transmitir una cierta irregularidad, independientemente si están hechos con barro o no. Con el mismo sentido, las paletas de pintura elegidas giran en torno a los colores asociados con la tierra y cubren las expresiones de los materiales de base. Algo similar ocurre en muchos casos con los revestimientos de piedra, los cielorrasos de caña o las terminaciones similares a un torteado en los techos, con los que se busca enmascarar los muros de bloques, las estructuras de hormigón armado o los revoques cementicios que subyacen (Figura 13). En este proceso, los materiales ya no tienen el mismo rol que presentan dentro de los sistemas constructivos locales para asumir un sentido más en términos de la producción de determinados escenarios. En paralelo, en términos morfológicos y espaciales, las conformaciones de estas arquitecturas toman distancia de las construcciones locales. De esta manera, asumen un rol protagónico dentro de la trama de los poblados, dentro de los sentidos de una oferta turística en términos comerciales.

Figura 13: Construcción de una casa en Tilcara. Fuente: fotografía de Autores (2015).

Estas arquitecturas, entonces, participan del diseño de un determinado paisaje imaginado, desde discursos que afirman una valorización de las arquitecturas locales (Tomasi, 2011; Barada y Tomasi, 2020). Sin embargo, la valorización opera en el sentido de la producción de nuevos imaginarios, externos a las prácticas locales de las que se alimentan. Lo que opera es una forma de achatar las diferencias radicales, en términos de Segato (2007), de decodificar las otras formas de producción y concepción de la arquitectura en la clave de las prácticas disciplinares, en pos de la generación de objetos de consumo dentro de un “exotismo controlado”. Esta construcción se asienta en el establecimiento de una tensión entre lo tradicional y lo moderno que implica considerar a las arquitecturas vernáculas como parte de un pasado atemporal que, a través de las prácticas disciplinares, son actualizadas en los lenguajes contemporáneos.8 En buena medida, esta clave de valoración de lo local presenta herencias de las miradas primitivistas sobre las prácticas vernáculas como condición de su autenticidad que, una vez más, actúa como fuente de inspiración. Los discursos sobre las nuevas autenticidades de las arquitecturas, asociadas con los procesos de patrimonialización exceden los ámbitos estrictamente disciplinares para permear los sentidos comunes en forma más amplia. Esto ocurre de la mano con los mensajes asociados a la actividad turística, donde las construcciones son incorporadas más allá de su condición como equipamiento para presentarse como uno de los atractivos que definen los nuevos paisajes. Más allá de lo turístico, los suplementos especializados en arquitectura de los diarios de circulación masiva, también han contribuido a la extensión de una mirada sobre las arquitecturas disciplinares en la región, que reproducen los discursos sobre la apropiación y valorización de lo local.9

Conclusiones

A lo largo de este trabajo se han presentado dos caminos analíticos que se aproximan a los modos en los que se construyó una otredad arquitectónica en las tierras altas jujeñas, coexistentes a lo largo del tiempo en el campo académico e institucional, con una notable persistencia en la actualidad tanto en los discursos como en las producciones arquitectónicas.

Aquellas modernidades apropiadas, generadas mayormente desde ámbitos disciplinares, se contraponen con lo que se denominó como modernidades imperfectas, surgidas de las transformaciones en el marco de los discursos de progreso y desarrollo, pero releídos en clave local. Lo local, entonces, vuelve a presentarse como alteridad desde el extrañamiento, en tanto no responde al ideal de progreso esperado, ni a las expectativas relativas a sus propias historias, alejándose de aquel lugar de producción prístina en el que, en realidad, nunca estuvo. En definitiva, esas arquitecturas locales siempre terminan por ocupar un espacio de alteridad, ya que no encajan en los cánones cambiantes de la producción arquitectónica hegemónica. Las miradas que, al menos discursivamente, se proponen una valorización desde lo patrimonial o desde la producción de obra nueva, parten de una decodificación de las arquitecturas locales desde los esquemas clasificatorios hegemónicos.

Es en este marco que la disciplina es artífice de su propio debate, entre preservar aquello que es reconocido como patrimonio y por el otro lado alcanzar la modernidad de aquellas otras arquitecturas en transformación. Se trata entonces de dos caras de una misma moneda, en las que, en todo caso, las prácticas vernáculas tienden a ser despojadas de sus contextos sociales y culturales, para ser incorporadas en las construcciones disciplinares de un relato unilineal de la historia de la arquitectura en clave occidental, que define sus propias preguntas y esquemas explicativos. Las problemáticas que se visibilizan permiten preguntarse si la definición de la otredad no se refiere en realidad a todas aquellas producciones que surgen por fuera de lo disciplinar, y entonces cabe preguntarse cómo es posible trascender los límites que aún hoy permean el modo en que se produce el acercamiento a otras arquitecturas. ¿Cómo sería otra mirada posible de la(s) historia(s) de la arquitectura? Pero, por sobre todo, ¿podrá construirse desde la propia disciplina?

En todo caso, el extrañamiento es producto de la experiencia de aquellas arquitecturas que no responden, al menos plenamente, a las prácticas institucionalizadas. Un camino posible es el de trascender ese extrañamiento a partir de un ejercicio de reflexividad (Guber, 2001), que permita que las y los arquitectos sean realmente interpelados por otros marcos de comprensión y de producción arquitectónica, y desde allí revisar la propia práctica a la hora de intervenir en otras realidades sociales. Idealmente, transformar la idea de ser quienes explican y/o quienes transforman la realidad, para constituirse agentes partícipes de múltiples realidades cuyas dinámicas estarán siempre en proceso de comprensión.

1. La Ley Nacional Nº 4.167 indicaba “[...] que el empleo de materiales de ínfimo valor, como el adobe crudo, o lo que con cierta generalidad se denomina ‘pared francesa’ […] no satisfacen el propósito legal, por lo que permiten su abandono o traslado, […] están obligados a hacer las construcciones o habitaciones exigidas […] con cimientos y paredes completas de ladrillo cocido, cemento armado o cualquier clase de piedra trabajada”.

2. Viviendas con “salida directa al exterior construida originalmente para que habiten personas [...] Generalmente tiene paredes de adobe, piso de tierra y techo de chapa o paja. Se considera propia de áreas rurales” (INDEC, 2010, p.2).

3. De acuerdo con los datos del Censo 2010, la presencia de las cubiertas de barro, o paja y barro, en las tierras altas jujeñas refieren al 29% de las viviendas, mientras que las resoluciones de chapa alcanzan el 67% y las de losa sólo el 5% (INDEC, 2010).

4. De acuerdo al material analizado por Jerez (2013), para el Censo de 1895 Jujuy era una de las provincias con mayor porcentaje de viviendas de adobe a nivel nacional con el 84%, mientras que en Buenos Aires era del 27% y en Capital Federal sólo del 0,3%. Sin embargo, el Censo Nacional de 1947 ya daba cuenta de que el porcentaje de viviendas construidas en adobe en Jujuy descendió al 46%, mientras que las de material se mantuvieron en un ascenso sostenido.

5. Lamentablemente, el Censo Nacional de 2010 no relevó la materialidad de los muros en viviendas. El último dato estadístico que se tiene al respecto es del relevamiento censal de 2001, cuando se registró una presencia de adobe como material para muros de viviendas en las tierras altas del 80%.

6. El 70% de las viviendas en las tierras altas relevadas en el Censo Nacional del 2010 han sido clasificadas con los criterios de calidad de materiales 3 y 4, las dos últimas categorías existentes. Asimismo, el 20% de las viviendas relevadas han sido clasificadas en la categoría de rancho o casilla (INDEC, 2010).

7. Vale la pena observar que los mismos Caveri (1976) y Sacriste (1978) generaron sus propios textos teóricos, en los que se consolidan sus búsquedas.

8. En efecto, en una nota sobre estas arquitecturas en la Quebrada de Humahuaca, publicada en 2004 en el suplemento “Vivienda y Decoración” del diario El Mercurio (Chile), un profesional que trabajó bastante en la región afirmaba: "nuestras obras rescatan el espíritu andino sin tener un estilo definido, pero son obras contemporáneas que siempre acompañan al entorno" (El Mercurio, 27 de noviembre de 2004).

9. A modo de ejemplo se puede mencionar: Obras con la impronta de cada lugar, La Nación Arquitectura, 22 de enero de 2003; Tradición & Modernidad, Diario Rio Negro, 17 de junio de 2007; Modelado en adobe, La Nación Arquitectura, 27 de agosto de 2009; Con la belleza de lo simple, Clarín Arquitectura, 22 de noviembre de 2010; Carlos Antoraz: ser profeta en su tierra, Clarín Arquitectura, 26 de abril de 2012; Una casa de fin de semana rescata la esencia andina en la Quebrada de Humahuaca, La Nación, Lifestyle, 22 de mayo de 2018.

1. Ardissone, R. (1937). Algunas observaciones acerca de las viviendas rurales en la provincia de Jujuy. GAEA. Anales de la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, Tomo V. Buenos Aires, Argentina: CONI. [ Links ]

2. Asencio, M., Iglesia, R. y Schenone, H. (1974). Arquitectura en el altiplano jujeño. Buenos Aires, Argentina: CP67. [ Links ]

3. Barada, J. (2017). Un pueblo es un lugar. Materialidades y movilidades de los pastores puneños ante las lógicas del estado. Coranzulí, Jujuy, Argentina. Tesis doctoral inédita en Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Buenos Aires (FFyL-UBA). [ Links ]

4. Barada, J. (2018) Entre casas, departamentos y viviendas. Una etnografía de las relaciones entre los pastores y el estado desde la producción de arquitectura doméstica en un pueblo puneño. Buenos Aires, Argentina: Editorial Antropofagia. [ Links ]

5. Barada, J. y Tomasi, J. (2020). Earthen heritage, conservation practices and commodification in a World Heritage Site (Quebrada de Humahuaca, Jujuy, Argentina). The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XLIV-M-1-2020, pp. 731-738. [ Links ]

6. Benedetti, A. (2005). Un territorio andino para un país pampeano. Geografía histórica del Territorio de Los Andes (1900-1943). Tesis doctoral inédita en Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Buenos Aires (FFyL-UBA). [ Links ]

7. Boivin, M., Rosato, A. y Arribas, V. (2004). Constructores de otredad. Una introducción a la Antropología Social y Cultural. Buenos Aires, Argentina: Editorial Antropofagia. [ Links ]

8. Buchli, V. (2013). An Anthropology of Architecture. Londres, Inglaterra: Bloomsbury. [ Links ]

9. Caveri, C. (1976). Los sistemas sociales a través de la arquitectura y organización popular y arquitectura latinoamericana. Buenos Aires, Argentina: Cooperativa Tierra. [ Links ]

10. De Certeau, M. (2000). La invención de lo cotidiano I. Artes de hacer. México DF, México: Universidad Iberoamericana. [ Links ]

11. Delfino, D. (2001). Las pircas y los límites de una sociedad. Etnoarqueología en la Puna (Laguna Blanca, Catamarca, Argentina). En Kuznar, L. (Eds.), Ethnoarchaeology of Andean South America. Michigan, Estados Unidos: International Monographs in Prehistory. Ethnoarchaeological Series. [ Links ]

12. Fernández Cox, C. (1988). ¿Regionalismo Crítico o modernidad apropiada?. Summa, 248, pp. 63-67. [ Links ]

13. Fletcher, B. (1896). A History of Architecture on the Comparative Method. Londres, Reino Unido: Batsford Ltd. [ Links ]

14. Frampton, K. (1983). Prospects for a Critical Regionalism. Perspecta, 20, pp. 147-162. [ Links ]

15. Göbel, B. (2002). La arquitectura del pastoreo: Uso del espacio y sistema de asentamientos en la Puna de Atacama (Susques). Estudios Atacameños, 23, pp. 53-76. [ Links ]

16. Guber, R. (2001). La etnografía: método, campo y reflexividad. Bogotá, Colombia: Editorial Norma. [ Links ]

17. Herr, C. y Rolón, G. (2018). Registro documental e intervención patrimonial en la arquitectura religiosa de la provincia de Jujuy. Criterios implementados por la Comisión Nacional de Museos, de Monumentos y Lugares Históricos (CNMMYLH) durante el período 1938-1946. Anales del IAA, 48(1), pp. 31-45. [ Links ]

18. Jerez, M. (2013). El problema de la vivienda en Jujuy durante los gobiernos populares (1945-1962). San Salvador de Jujuy, Argentina: EdiUnju. [ Links ]

19. Krotz, E. (1994). Alteridad y pregunta antropológica. Alteridades, 4(8), pp. 5-11. [ Links ]

20. Liernur, J. F. (2008). Arquitectura en la Argentina del Siglo XX. La construcción de la modernidad. Buenos Aires, Argentina: Fondo Nacional de las Artes. [ Links ]

21. Morgan, L. H. (2013[1877]). Ancient society. Arizona, Estados Unidos: University of Arizona Press. [ Links ]

22. Ortiz, F. (2003). De la arquitectura vernácula a las casas blancas. En Viñuales, G. (Ed.), Casas Blancas. Una propuesta alternativa. (pp. 23-32). Buenos Aires, Argentina: CEDODAL. [ Links ]

23. Paterlini, O., Villavicencio, S. y Rega, M. A. (2007). Arquitectura popular y ‘modernidad apropiada’ en la Quebrada de Humahuaca, Argentina. En Aranda Bernal, A. M., Arquitectura vernácula en el mundo ibérico: Actas del congreso internacional sobre arquitectura vernácula. (pp. 366-373). Sevilla, España: Universidad Pablo Olabide.

24. Prats, Ll. (1998). El concepto de patrimonio cultural. Política y Sociedad, 27, pp. 63-76. [ Links ]

25. Rykwert, J. (1974). La casa de Adán en el paraíso. Barcelona, España: Gustavo Gili. [ Links ]

26. Sacriste, E. (1978). La vivienda en zonas áridas y semiáridas. Summarios, IV(19), pp. 15-27. [ Links ]

27. Segato, R. (2007). La Nación y sus Otros. Raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de Políticas de la Identidad. Buenos Aires, Argentina: Prometeo Libros. [ Links ]

28. Semper, G. (1989[1851]). The Four Elements of Architecture and Other Writings. Cambridge, Inglaterra: Trans. Harry F. Mallgrave y Wolfgang Herrmann. [ Links ]

29. Tomasi, J. (2011). ¿La revalorización de lo ‘tradicional’ o la ‘puesta en orden’ de lo local? Producción arquitectónica y mercado turístico en la Quebrada de Humahuaca. En Novick, A., Nuñez, T. y Sabaté Bel, J., Miradas desde la Quebrada de Humahuaca. Territorios, proyectos y patrimonio. (pp. 63-69). Buenos Aires, Argentina: FADU-UPC.

30. Tomasi, J. (2012). Mirando lo vernáculo. Tradiciones disciplinares en el estudio de “otras arquitecturas” en la Argentina del siglo XX. Área, 17, pp. 69-82.

31. Tomasi, J. (2015). “Una expresión del atraso”. La arquitectura de la Puna de Atacama en las descripciones de viajeros, científicos y funcionarios a comienzos del siglo XX. Estudios Sociales del NOA, 15, pp. 83-112.

32. Tommei, C. (2017). De ciudad huerta a pueblo boutique: territorio, patrimonio y turismo en Purmamarca, 1991-2014. Buenos Aires, Argentina: Instituto de Arte Americano. [ Links ]

33. Viollet-le-Duc, E. (1875). Histoire de l'habitation humaine depuis les temps préhistoriques jusqu'à nos jours. París, Francia: J. Hetzel et Cie. [ Links ]

BIBLIOGRAFÍA

1. Barada, J. (2016). Algunas casas raras. Acerca de los otros patrimonios posibles en la arquitectura doméstica de la Puna argentina, Coranzulí, provincia de Jujuy. Apuntes, 29 (2), pp. 38-55.