Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO

Compartilhar

Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas. Mario J. Buschiazzo

versão On-line ISSN 2362-2024

An. Inst. Arte Am. Investig. Estét. Mario J. Buschiazzo vol.52 no.2 Buenos Aires jan. 2022

ARTICULO

La favela que se convirtió en parque de esculturas: una mirada a la Colina de Catacumba en Río de Janeiro

The slum that became a sculpture park: a look at Catacumba Hill in the city of Rio de Janeiro

A favela que virou parque de esculturas: um olhar para o Morro da Catacumba na cidade do Rio de Janeiro

Aline Rayane de Souza Oliveira *

https://orcid.org/0000-0002-5513-4837

Rodrigo Codevila Palma **

https://orcid.org/0000-0002-8389-2002

* Arquiteta e Urbanista pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e Bacharel em Gravura pela Universidade do Estado do Paraná (UNESPAR-EMBAP). Mestre em Artes Visuais e doutoranda em Urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Lecionou na Universidade São Judas Tadeu. Membro do Grupo de Pesquisa Arquitetura, Cidade e Cultura dentro do LAURD/PROURB/FAU/UFRJ. Bolsista de Doutorado do CNPQ, atuando principalmente nos seguintes temas: arte no século XX, arte pública e cultura urbana.

Universidade Federal do Rio de Janeiro (PROURB-FAU-UFRJ). Rua Alvarenga 1275, bloco B, ap. 13. Butantã, 05509-002 São Paulo, Brasil. E-mail: alineoliveira.art@gmail.com

** Arquiteto Urbanista, mestre e doutorando em Urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com especialização em História da Arte e da Arquitetura pela PUC-Rio e MBA em Gerenciamento de Projetos pela FGV. Professor de Arquitetura e Urbanismo na Silva e Souza. Foi professor substituto na Universidade Federal do Rio de Janeiro no DPA/FAU/UFRJ. É membro do Grupo de Pesquisa Urbanismo, Crítica e Arquitetura, URCA/PROURB/FAU/UFRJ. Bolsista de doutorado da CAPES, atuando nos temas habitação, mobilidade e morfologia urbana.

Universidade Federal do Rio de Janeiro (PROURB-FAU-UFRJ). Rua Bento Lisboa 120, bloco 3, ap. 408 Catete, CEP 22221-011, Rio de Janeiro. Brasil. E-mail: rodrigo.codevilla@gmail.com

Este trabalho é parte integrante das pesquisas de doutorado desenvolvidas pelos autores dentro do Programa de Pós Graduação em Urbanismo (PROURB/ FAU/ UFRJ) e contou com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Brasil (CNPQ) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior- Brasil (CAPES), através da concessão de Bolsas de Doutorado.

RECIBIDO: 6 de septiembre de 2021.

ACEPTADO: 23 de diciembre de 2021.

RESUMEN

Este artículo relaciona el encuentro del arte con la favela, constituyendo un estudio de caso del Parque Catacumba en Río de Janeiro. Situado en una zona noble de la ciudad, la creación del parque de esculturas en 1979 fue posible gracias a la eliminación de la favela Catacumba a principios de los años 70, en el contexto de las políticas públicas de renovación urbana. Nuestro objetivo es reflexionar sobre los intereses de los agentes que intervienen directamente en las transformaciones de la ciudad y comprender el papel del arte en el contexto de la renovación urbana.

Palabras claves: escultura; favela; Morro da Catacumba; Parque de Catacumba; renovación urbana.

Referencias espaciales y temporales: Río de Janeiro; segunda mitad del siglo XX.

ABSTRACT

This article relates the encounter of art with the favela, constituting a case study about Catacumba Park in Rio de Janeiro. Located in a prime region of the city, the creation of the sculpture park in 1979 was made possible by the removal of the Catacumba favela in the early 1970s, in the context of public policies of urban renewal. Our aim is to reflect on the interests of the agents directly intervening in the transformations of the city and to understand the role of art in the context of urban renewal.

Key words: Catacumba Hill; Catacumba Park; favela; sculpture; urban renewal.

Time and space references: Rio de Janeiro; second half of the XXth Century.

RESUMO

Este artigo relaciona o encontro da arte com a favela, constituindo um estudo de caso sobre o Parque da Catacumba no Rio de Janeiro. Localizado em região nobre da cidade, a criação do parque de esculturas em 1979 foi possibilitada pela remoção da favela da Catacumba no início da década de 1970, no contexto de políticas públicas de renovação urbana. Nosso objetivo é refletir sobre os interesses dos agentes que intervêm diretamente nas transformações da cidade e compreender o papebana.

Palavras-chave: escultura; favela; Morro da Catacumba; Parque da Catacumba; renovação urbana.

Referências espaciais e temporais: Rio de Janeiro; segunda metade do século XX.

Introdução

Como comprova a história urbana da cidade do Rio de Janeiro, desde a demolição dos cortiços no período imperial, passando pelas reformas de Pereira Passos (1902-1906), até as remoções das décadas de 1960/70, a retirada da população –em sua maioria negra, pobre e migrante– de espaços urbanos cobiçados, apesar de atenderem interesses distintos, foi realizada em prol de grandes projetos de renovação urbana.

Merlin e Choay (1988, p. 567) definem renovação urbana como demolição e reconstrução de um setor urbano, podendo ser motivada pela má qualidade das edificações, pela insalubridade de certos bairros antigos, pela delinquência estabelecida nos mesmos, por sua perda de função, pela baixa taxa de ocupação do solo ou pela inadaptação à circulação de veículos. Vicent Del Rio (1994) e José Geraldo Simões Júnior (1994), relacionam o conceito de renovação urbana às intervenções realizadas em áreas degradadas, frequentemente centrais das cidades à serviço da expansão do capital imobiliário, dos serviços e das finanças.

Este artigo relaciona o encontro da arte com a favela, constituindo-se como estudo de caso sobre o processo de implementação do Parque Natural Municipal da Catacumba, na cidade do Rio de Janeiro. Localizado em área nobre, em frente à Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul da cidade, o parque de esculturas foi criado em 1979 pelo então Prefeito Marcos Tamoyo (1975-1979), e foi possibilitada pela remoção da favela da Catacumba no início da década de 1970, durante o governo de Francisco Negrão de Lima, em um contexto de políticas públicas de renovação urbana.

Sua história, no entanto, não é tão nobre e sua idealização só foi possibilitada pela remoção da favela da Catacumba. As remoções das favelas na cidade do Rio de Janeiro entre as décadas de 1960 e 1970, foram realizadas em um contexto de políticas públicas de renovação urbana e justificadas pela necessidade de circulação, higiene e embelezamento urbano a partir de ideais preconizados desde o século XIX para a cidade (Pinheiro, 2010, p. 139). O objetivo deste artigo é refletir sobre os interesses políticos e econômicos dos agentes que intervêm diretamente nas transformações do tecido urbano e compreender o papel da arte no contexto das renovações urbanas no Rio de Janeiro.

Assim, questiona-se se no Parque de Esculturas da Catacumba, a arte foi utilizada como pretexto ou como estratégia de renovação e embelezamento urbano. Partimos da hipótese de que a arte foi utilizada apenas como subterfúgio para implementação de um parque de esculturas, não havendo outro interesse específico, que não a valorização do solo urbano em uma área de expansão da cidade. Uma vez que a presença de cultura em um determinado recorte espacial, sob forma de edifício, atividades artísticas ou estilo de vida, denota poder e implica no aumento do valor da terra. A cultura instrumentalizada adquire função de movimentar o mercado imobiliário e turístico. Ao mesmo tempo em que ela se torna isca de consumo e fonte de apelo em projetos de revalorização urbana, provoca o deslocamento de grupos sociais mais vulneráveis.

O método aplicado neste trabalho tem caráter de estudo de caso descritivo e pretende levantar as bases do conhecimento sobre o objeto de estudo. A pesquisa desenvolveu-se através da coleta, análise e interpretação de dados. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica em que foram identificados livros, ensaios e artigos sobre o tema, assim como os autores mais relevantes. Resgatamos a história da favela da Catacumba e de sua remoção, assim como a do parque de esculturas através de um levantamento documental que contou com projetos de lei e documentos de época, além da pesquisa em jornais da época.

As favelas no Rio de Janeiro: um breve histórico

O surgimento das primeiras favelas no Rio de Janeiro tem suas raízes históricas no século XIX, a partir da expansão da cidade e consequente transformação da forma urbana. A vinda da família real e sua corte de Portugal para o Rio de Janeiro em 1807 impôs novas necessidades materiais que atendiam não apenas aos anseios dessa classe, como facilitaram o desempenho de atividades políticas, econômicas e ideológicas que a cidade passava a exercer. E, aos poucos, começou a ser movida por duas lógicas distintas, escravista e capitalista. Os conflitos gerados por esse movimento irão se refletir no espaço urbano que estabelece uma estrutura espacial estratificada em termos de classes sociais (Abreu, 2013).

Quando grande parte da população dependia da proximidade ao centro para conseguir trabalho, cortiços, estalagens e casas de cômodo proliferavam. Estas formas de moradia característica da população mais pobre, eram consideradas insalubres e focos de contaminação e propagação de doenças. As primeiras tentativas de erradicação dos cortiços do centro da cidade datam do final do século XIX, quando começaram a ser considerados principais inimigos da saúde pública.

Esse processo se acentuaria na primeira década do século seguinte, durante a administração de Pereira Passos (1903-1907). Como nota Abreu (2013), a Reforma Passos é exemplo de como novos momentos da organização espacial podem determinar novas funções à cidade, muitas das quais só são possíveis através da eliminação de modelos antigos e contraditórios ao novo momento. Ela também representa a primeira intervenção estatal sobre a forma urbana que, reorganizada sob novas bases econômicas e ideológicas –baseada na criação, concentração e acumulação de capital–, não mais permitia a presença de pobres nas áreas mais valorizadas da cidade.

O “sucesso” da política de erradicação dos cortiços no Rio de Janeiro resultou na transferência do problema do cortiço para a favela. Foi a partir desse momento que, os morros situados no centro da cidade (Providência, São Carlos, Santo António), até então desprestigiados como local de residência, passaram a ser ocupados pela população pobre, dando origem a uma nova forma de habitação popular: a favela (Zaluar e Alvito, 1998; Valladares, 2005).

Ao longo do século XX, a favela se consolidou como principal alternativa de moradia para a população de baixa renda que precisava residir próximo ao trabalho. Constituem-se como áreas urbanas estigmatizadas que destoam do entorno, devido a ausência de infraestrutura e irregularidade do solo, assim como precariedade física das moradias. Muitas favelas foram construídas em invasões de terras públicas, o que aumentava a chance de permanência (Cardoso, 2007).

Com apoio da imprensa e de representantes dos poderes públicos, Mattos Pimenta1 lançou, na metade do século XX, sua “primeira grande campanha contra a favela”, como parte de um projeto amplo de “modernização e embelezamento” da cidade do Rio de Janeiro. Mattos, portanto, contribuiu sobremaneira para a transformação da favela em um problema a ser erradicado da cidade (Valladares, 2005, pp. 41-42).

A arte da remoção: uma política de Estado

Novas favelas foram criadas e chegaram à zona sul da cidade do Rio de Janeiro, ao mesmo tempo em que os controles urbanísticos se acentuaram. A partir da década de 1930, o Estado assumiu a obrigação de enfrentar diretamente o problema da falta de moradia. E, enquanto o Centro e a zona sul cresciam verticalmente, a cidade passou por uma expansão metropolitana com a formação de periferias que cresciam horizontalmente, através da construção de residências unifamiliares (Vaz, 1998).

O caráter populista do governo até 1964 provocou grande repercussão na produção, distribuição e consumo de moradias populares. Com a ascensão dos militares, o governo passou a dispor do poder, da centralização e dos recursos para erradicação total das favelas, como nota Perlman (1976). Assim, o então Governador da Guanabara, Carlos Lacerda (1960-1965) iniciou o processo de desmanche das favelas, principalmente as localizadas na zona sul da cidade, sob argumento de que as áreas seriam reorganizadas e valorizadas.

No momento em que as áreas da zona sul da cidade passaram a ser sinônimo de um estilo de vida ‘moderno’, capitalizado pelas companhias imobiliárias, o Estado intensificou sua ação discriminatória sobre o espaço urbano, privilegiando as áreas mais ricas da cidade. Isso fica claro no trecho do texto do antropólogo e fotógrafo norte-americano Anthony Leeds (1925-1989).

Constante na política governamental ao longo dos últimos quarenta anos foi o tema da erradicação de uma doença social, a remoção do “crescimento canceroso, patológico, que arruína a paisagem tropical da sociedade e especialmente da turística e elitista sociedade visível da zona sul do Rio de Janeiro” [...] O mais recente e gritante exemplo do tema de erradicação de um “mal social” foi a remoção das favelas –especialmente da zona sul do Rio– para regiões periféricas desprovidas de mercado de trabalho, frequentemente de transporte e geralmente da ambiência urbana na qual o ex-morador da favela estava integrado (Leeds, [1972]2015, p. 349).

A produção de conjuntos habitacionais nesse período esteve diretamente associada a esta política de remoção de favelas. E, em 1968, dava-se início a estrutura que sistematizou a política de remoções na cidade: foi criada, através do Decreto Federal Nº 62.654 de 3 de maio de 1968, a Coordenação de Habitação de Interesse Social da Área Metropolitana (CHISAM), vinculada ao Ministério do Interior e ao Banco Nacional de Habitação (BNH).

A partir da análise de documentos da CHISAM, a antropóloga e historiadora Janice Perlman (1976, p. 135-138) observa que sua atuação se baseia na lógica de que a favela, por suas condições físicas precárias, degrada o favelado. Assim, defendia-se que a transferência dos favelados para moradias dignas, significaria a sua recuperação.

Como objetivo primeiro, está a recuperação econômica, social, moral e higiênica das famílias faveladas. Pretende-se também a transformação da família favelada, da condição de invasora de propriedades alheias –com todas as características de marginalização e insegurança que a cercam– em titular de casa própria. Como consequência, chegar-se-ia à total integração dessas famílias na comunidade, principalmente no que se refere à forma de habitar, pensar e viver (CHISAM, 1971, p.16).

A CHISAM planejava remover todas as favelas do Rio de Janeiro até 1976, mas em setembro de 1973 foi extinta sem ter cumprido a meta. Ao todo, foram removidas pela CHISAM um total de 62 favelas, de forma total ou parcial, através da transferência de mais de 175 mil moradores para novas 35.517 unidades habitacionais em conjuntos localizados na Zona Norte e Oeste (Perlman, 1976).

A maior parte das remoções das favelas eram realizadas sem o consentimento dos moradores e aconteciam ao mesmo tempo em que as unidades habitacionais em construção não contavam ainda com infraestrutura adequada. Esse processo causou grande repercussão e, nas notícias de jornais da época, fica clara a disputa discursiva em que grande parte da imprensa endossava a remoção, e a população de classe média, chancelou a política de erradicação daquele “mal social”.

Como um grande cogumelo de miséria, a favela do Morro da Catacumba está crescendo. Os belos edifícios da orla da Lagoa são modernos e coloridos, mas por sobre eles os barracos miseráveis do morro são negros e disformes, e estão crescendo. Os moradores dos edifícios têm pavor dos barracos, mas os políticos e grileiros amam os barracos: é dos barracos que vêm seus votos; é dos barracos que vem o seu lucro. Muitos barracos têm televisão, alguns têm ar refrigerado, mas todos são feios e miseráveis. E enquanto os meninos ricos brincam de mocinho e bandido, com revólveres de brinquedo, na favela da Catacumba centenas de assaltantes preparam seus revólveres de verdade, para descer e matar. As autoridades estão dormindo – e a favela da Catacumba está crescendo (Enquanto todos dormem, uma favela está crescendo, 20 e 21 março 1960, Jornal do Brasil, p.1).

No final da década de 1960, o Largo da Memória, no Leblon e Pasmado em Botafogo, assim como outras comunidades localizadas na orla da Lagoa Rodrigo de Freitas, como a Ilha das Dragas e a Praia do Pinto, já estavam livres de ocupações irregulares, com seus moradores transferidos para bairros mais distantes. Segundo Apesar dos resultados serem, na maioria das vezes desastrosos para a população alvo dessas ações, as remoções de favelas e o deslocamento de seus moradores para a periferia foram por muito tempo tidas como ‘solução’ para um ‘problema’ urbano. E, nesse contexto de prática de políticas públicas de erradicação de favelas e das renovações urbanas para embelezamento da cidade estava a favela da Catacumba.

Catacumba: a favela que virou parque de esculturas

Segundo a historiadora Vanda Klabin (2020), a região da Lagoa Rodrigo de Freitas era ocupada por indígenas da tribo Tupinambá, antes da chegada dos portugueses ao Brasil. Posteriormente, o local ficou conhecido como Chácara da Catacumba e pertenceu à família de Rodrigo de Freitas Castro, fidalgo da Casa Real. Lá foi construído o Engenho de Nossa Senhora da Conceição, herdado por Maria Leonor Freitas, que deixaria em testamento, suas terras para seus antigos escravos.

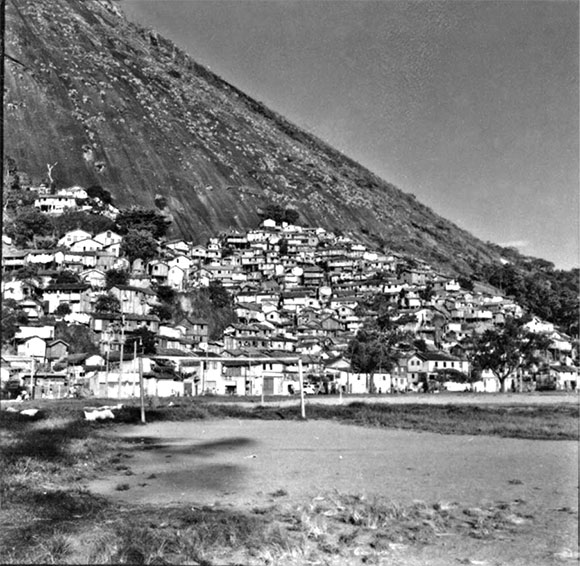

Por volta de 1925, o Estado dividiu a Chácara da Catacumba em 32 lotes e os primeiros barracos datam do início dos anos 1930. Com o crescimento urbano desordenado e a chegada de novos moradores ao longo da década de 1940, surgiram as primeiras moradias na encosta do morro que ficou conhecida como Favela da Catacumba (Imagem 1).

Imagem 1: Foto parcial da Favela da Catacumba, Lagoa Rodrigo de Freitas, Rio de Janeiro, s/d. Autor: Sousa, J. J. (s/d). Catálogo do Instituto.

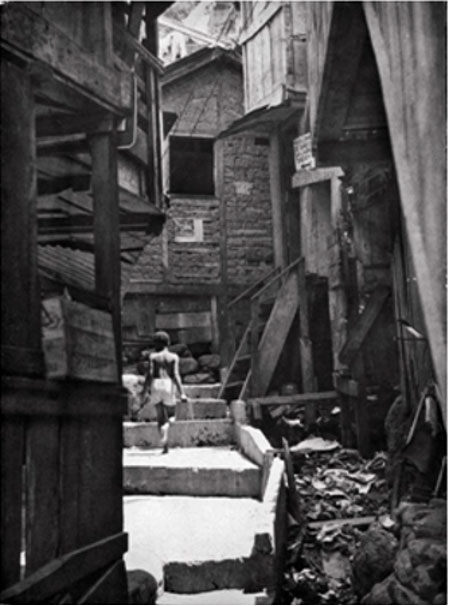

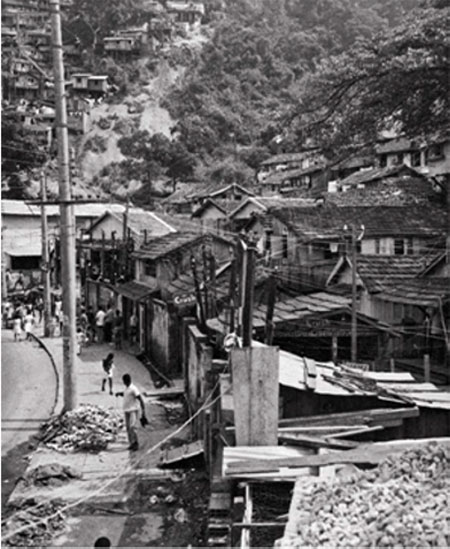

Durante a década de 1960, Anthony Leeds realizou ensaios fotográficos (Imagens 2 e 3) registrando o cotidiano dos moradores da Favela da Catacumba, com um viés antropológico, sensível aos moradores e, como nota Cristiane D’Avila (2019) avesso aos estereótipos da marginalidade e da ruralidade colados a essas populações.

Imagem 2: Favela da Catacumba, Lagoa Rodrigo de Freitas, Rio de Janeiro, 1962-1965. Autor: Leeds, A. Fundação Oswaldo Cruz, Casa de Oswaldo Cruz.

Imagem 3: Articulação com a rua e a cidade, Lagoa Rodrigo de Freitas, Rio de Janeiro, 1965.Autor: Leeds, A. Fundação Oswaldo Cruz, Casa de Oswaldo Cruz.

Além de Leeds, em março de 1961, o fotógrafo Gordon Parks desembarcou no Rio de Janeiro com a tarefa de fazer uma série de reportagens fotográficas sobre a pobreza da América Latina para a revista LIFE, à época a mais influente publicação ilustrada do mundo. Segundo reportagem da jornalista Dorrit Harazim (2014), Parks foi acompanhado pelo jornalista José Gallo que optou pela Favela da Catacumba para o garimpo de personagens, cenário perfeito para quem buscava contrastes sociais de impacto. A visita de Parks resultou em uma reportagem publicada na revista LIFE intitulada “Freedom’s fearful foe: poverty” (O temido inimigo da liberdade: a pobreza). A matéria ocupou dez páginas da edição de 16 de junho de 1961 e teve grande repercussão (Imagem 4).

Imagem 4: Página da matéria de Gordon Parks publicada na revista LIFE sobre a favela da Catacumba, 1961. Autor: Parks, G. Revista LIFE, 16 de junho de 1961.

No final da década de 1960 aconteceram dois incêndios, em um intervalo de dois anos, que deixaram milhares da comunidade sem teto. Além disso, as chuvas fortes e os desabamentos no morro destruíram os barracos constantemente. A remoção da favela da Catacumba ocorreu em 1970, durante o governo de Francisco Negrão de Lima (1965-1970), como sequência do programa iniciado por Carlos Lacerda. Segundo Licia Valladares (1980), a remoção da Favela da Catacumba conheceu um processo de remoção distinto em que houve colaboração dos residentes no processo.

A Associação de Moradores apoiou publicamente a CHISAM, conclamando os residentes a colaborarem com os assistentes sociais e com os membros da equipe técnica. A operação desenvolveu-se na maior calma e dentro dos prazos previstos, a imprensa registrando na época a mudança de atitude dos favelados e sua vontade de transferir-se para os conjuntos habitacionais (Valladares, 1980).

No final do ano de 1970 as famílias da favela da Catacumba não viviam mais no local. Como forma de conter uma possível reocupação do morro foi criada uma unidade de conservação ambiental em área urbana, batizada de Parque Carlos Lacerda. Nos anos seguintes, o então prefeito Marcos Tamoyo (1975-1979) empenhou-se na recomposição florestal da encosta onde, logo em seguida seria implementado o Parque da Catacumba.

O Parque da Catacumba

O parque foi criado pelo Decreto Municipal Nº1.967, de 19 de janeiro de 1979 e está vinculado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente do Rio de Janeiro desde 2003. Localizado na Zona Sul da cidade, o parque ocupa uma área de 26,5 hectares, entre os bairros da Lagoa e de Copacabana, de frente para um dos principais cartões postais da cidade: a Lagoa Rodrigo de Freitas.

A decisão de transformar o espaço em parque permanente foi justificada pela necessidade de reflorestamento da área e da implementação de um espaço voltado à difusão cultural e a exposição de obras de arte na cidade. Segundo o livreto de inauguração, o parque foi idealizado em 1979 pelo então prefeito Marcos Tamoyo.

O Rio tem nos seus morros as esculturas maiores e mais bonitas com que a natureza adornou o espaço carioca [...] Foi justamente numa dessas verdes saliências do relevo carioca que escolhi para fazer um Parque, onde a sensibilidade do homem, à semelhança da natureza, pudesse expor essa maravilhosa arte da escultura. Outrora, havia ali uma favela. Seus moradores foram removidos para conjuntos residenciais, na década de 1960 (Tamoyo, 1979).

Segundo relatório da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (s/d), uma equipe de técnicos foi designada para conceber o projeto paisagístico. “Chefiados pelos arquitetos-paisagistas da prefeitura Renato Primavera Marinho e Júlio César Pessolani, o projeto foi realizado in loco, respeitando as curvas de nível e as trilhas de acesso anteriormente abertas pelos moradores da favela” (Relatório Técnico Parque Natural Municipal da Catacumba, Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), 2019).

Nossa obra nada mais foi do que refazer os caminhos que serpenteavam o Morro da Catacumba, antes percorridos pelos seus moradores. Mantivemos as fundações e as ruínas de muitos barracos de alvenaria que revelam a obstinação e a capacidade de realizar do homem quando busca fazer com as próprias mãos a sua casa. Platôs maravilhosos que encontramos criaram as áreas planas onde hoje se distribuem as esculturas (Tamoyo, 1979).

No parque existem dois mirantes principais, o Mirante do Sacopã e o Mirante do Urubu. Também foi criado o Pavilhão Victor Brecheret, em homenagem ao escultor ítalo-brasileiro, para receber exposições, projeções, informações e todo o apoio às atividades artísticas realizadas no parque. O pavilhão, projeto de autoria de Carlos Porto e Leila Beatriz Siqueira, foi premiado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil e inaugurado com uma mostra individual do escultor Fernando Casás, em 1980 (Klabin, 2020).

Ao longo da década de 1980 o parque ganhou visibilidade com a realização de shows de música instrumental aos domingos. Em 1986 o guitarrista norte-americano Stanley Jordan apresentou-se para um público de 12 mil pessoas no parque. No entanto, a grande concentração de pessoas acabou por inviabilizar eventos desse porte pois contribuíam com a degradação do parque.

Através do Decreto 22.662 de 19/02/2003, o Parque Marcos Tamoyo (Parque da Catacumba) foi renomeado passando a ser intitulado Parque Natural Municipal da Catacumba, de acordo com a Lei 9.985/2000-SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza), devido às suas características paisagísticas e culturais relevantes para a cidade e que cumprem com o objetivo básico de preservação de ecossistemas de importância ecológica e beleza cênica. Este decreto também estabelece que a sua gestão será coordenada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Em dezembro de 2020 o parque foi reaberto ao público, durante a pandemia do Covid-19, restaurado pelo projeto Revitaliza Rio. Foram restauradas as 32 esculturas do acervo permanente do parque e criado um sistema de sinalização por QR Code. O projeto de recuperação paisagística abrangeu o plantio e a reconstituição das áreas verdes próximas aos locais destinados ao uso público, assim como a instalação de um parque infantil e uma academia para a terceira idade. O Pavilhão Victor Brecheret teve a cobertura reformada, paredes e esquadrias pintadas.

As Esculturas

Rico em natureza e cultura, a vocação do Parque da Catacumba para ser um “parque de esculturas” foi consolidada com a exposição permanente de obras de importantes artistas nacionais e estrangeiros (Imagem 6). Sem que a maioria dos cariocas saiba, ali sobrevivem esculturas de artistas consagrados que tornam única a coleção da cidade.

Imagem 5: Parque Natural Municipal da Catacumba, s/d. Autor: Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro, Riotur. Rio.

Imagem 6: Weissmann, F. Estrutura em Diagonal (1979), aço. Autor: Revitaliza Rio, 2021.

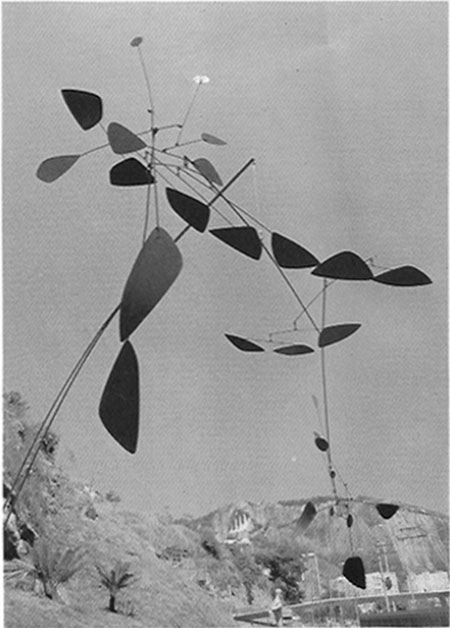

Segundo dados coletados no Inventário dos Monumentos do Rio de Janeiro2, realizado pela Gerência de Monumentos e Chafarizes da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconserva), disponibilizado pela prefeitura da cidade em 2015, assim como no Relatório do Patrimônio Histórico e Cultural do Parque da Catacumba3 e no folheto de inauguração do parque em 19794, o Parque de Esculturas ao ar Livre inaugurou com a seleção de 24 esculturas de artistas consagrados nacional e internacionalmente. Entre as 22 obras financiadas pela iniciativa privada e doadas à prefeitura da cidade estão: São Francisco de Assis (1978) de Humberto Cozzo (1900-1981); Homem Sentado (1979) de Mario Agostinelli (1915-2000); Caminhada (1979) de Annette Bergé; Acoplamento (1979) de Mario Cravo (1923-2018); Oxóssi (1979) de Caribé (1911-1997); Compressão (1979) de Francisco Stockinger (1919-2009); Evangelista Mateus (1979) de Alfredo Ceschiatti (1918-1989); Cosmo I (1978) de Maria GuilherminaGonçalves Fernandes (1932); Maternidade (1979) de Nelly Romeo Alves; Stabile (1940) de Alexander Calder (1898-1976); Revoada (s.d.) de Pedro Correa de Araújo (1874-1955); Construção (1979) de Bruno Giorgi (1905-1993); Verticalidade (1979) de Roberto Moriconi (1932-1993); Iansã (1979) de Tatti Moreno (1944); Estrutura (1979) de Sergio Camargo (1930-1990); Príncipe dos Bosques (1979) de Remo Bernucci (1942-2018); Quorus (1973) de Helena Towsend(1926); Encontro (1960) de Edgar Duvivier (1916-2001); Evolução (1979), Melinda Garcia; Incerteza (1954) de Rosa Maria Rothier Duarte(Marmura); Estrutura em Diagonal (1979) de Franz Weissmann (1911-2005); Sofia (1957) de Sonia Ebling (1918-2006).

E já pertenciam ao acervo da Prefeitura do Rio de Janeiro, no momento da inauguração do Parque as obras: Índio lutando com Felino (1906) do artista francês François Auguste Hippolyte Peyrol (1856-1929), adquirida em 1906 durante o governo de Pereira Passos (1902-1906), e transferida da Rua da Glória para a inauguração do Parque da Catacumba. E a obra Rio (1951) do artista norte americano Alexander Calder (1898-1976), comprada pela prefeitura em 1961 e que, até a então, era exposta no Parque do Flamengo (Imagem 7)

Imagem 7: Calder, A. Rio (1951), aço. Fonte: Revitaliza Rio, 2021.

E, como se não bastassem essas coincidências fortemente expressivas, a Exposição de Esculturas da Catacumba ganha a presença do gênio Calder, que no uso de materiais elementares, como um mecânico querendo fazer um brinquedo para seus filhos, alcançou o movimento, o espaço, o tempo, o som, todas as metafísicas e herméticas buscas de Duchamp, o pai de todas as patentes estéticas das antigas vanguardas. Foi ele quem chamou o móbile ao engendrado em movimento de Calder, como fora Hans Arp quem batizara stabile às montagens de lâminas de ferro estáticas, pintadas ou ao natural, de sua origem de oficina mecânica ou sucata tratada (Mauricio, 1979).

Ao longo da década de 1980 foram adicionadas 9 esculturas ao acervo do parque: Fruto do Espaço (1980) de Antonio Manuel Oliveira (1947); Busto de Marcos Tamoyo (1981) de Flory Gama(1916-1996); Lua (1985) de José Raul Allegretti; Ampulheta (1986) de Frans Krajcberg (1921-2017); Atleta (1987) de Remo Bernucci, Diana, a caçadora (1988) de Heloisa Dolabella; Flora (1988) de Mário Cravo; Guardião (1988) de Celeida Tostes (1929-1995); e Prometeu (1988) de Evandro Carneiro (1946). E a partir de 1990, o parque recebeu as obras: Raízes- Amazonas (1990) de Fernando Casás (1946); Nijiski (1992) de Marli Mazeredo; Goleiro (2011) de Edgar Duvivier (1965); e Escultura Monumental para a copa do mundo Rio 2014 (2014) de Carlos Muniz.

O Rio de Janeiro era a única cidade da América Latina com obras de Alexander Calder expostas em espaço público. Segundo Vera Dias (2010), em 1984 as peças foram retiradas do parque e transferidas para o depósito da prefeitura para serem submetidas a uma restauração e, desde 1985 elas estão desaparecidas. Esta pesquisa também constatou que as obras de Annette Bergé, Pedro Corrêa de Araújo e Melinda Garcia não constituem mais o acervo atual do parque, que conta hoje com um acervo de 32 obras.

O conjunto de obras expostas observamos uma pluralidade de recursos expressivos e de materiais, seja de aço, chapas de cobre, alumínio, ferro, argamassa, pedra, argila, madeira, saibro, que tratam da questão de proporções, ritmos e harmonias, uma espécie de mundos diversos, unidades intensas que criaram um diálogo livre e singular, nessa trama diferenciada de mitologias urbanas ali presentes (Klabin, 2020).

A ausência de uma proposta curatorial levou a inserção de esculturas distintas, que levantam questões individuais de cada artista. E, embora estejam inseridas no mesmo espaço, não constituem uma unidade estética. Todavia, como nota João Spinelli (1999) apesar das obras constituírem intervenções pontuais, permitem múltiplas possibilidades de percurso. Esses itinerários podem induzir o expectador a criar as próprias conexões estéticas entre as obras, levando em consideração as diferentes relações formais e técnicas (material utilizado, cor, volume, textura, tema e dimensão) de cada obra criada pelo artista.

Considerações finais

Na cidade do Rio de Janeiro a arte esteve relacionada aos principais projetos de renovação urbana e no Parque da Catacumba não foi diferente. O morro onde hoje se encontra o parque deixou sua característica de espaço de moradia para se tornar um polo cultural na cidade. De acordo com os objetivos, motivações e causas apresentados até aqui, a remoção da Favela da Catacumba foi justificada pela necessidade de criação de ambientes salubres e higiênicos, em prol da renovação urbana e do embelezamento da cidade. Desse modo, consistiu em uma ação em que o governo atendeu a interesses do mercado imobiliário com objetivo de valorização do solo urbano para posterior especulação imobiliária. Esta ação, por sua vez, intensificou a segregação social na cidade mascarando os graves problemas relacionados à pobreza.

O processo de renovação urbana que levou à criação do Parque da Catacumba, iniciou com uma unidade de conservação ambiental em área urbana como forma de conter uma possível reocupação do morro. Em seguida, a decisão de implementação de um parque foi justificada pela necessidade de um espaço voltado à difusão cultural e à exposição de esculturas na cidade. Neste contexto, o patrocínio da arte está relacionado a um discurso que privilegia a estetização da cidade e o embelezamento dos espaços públicos. Todavia, é importante ressaltar que nenhuma das esculturas busca evidenciar as contradições próprias do lugar onde estão inseridas. Mas, apesar de não haver relação crítica entre as esculturas e a paisagem que as circunda, a arte foi importante na ressignificação deste ambiente social e cultural, escolhido para representar apenas as memórias, modos de vida e histórias de uma cultura dominante.

1. Valladares (2005) faz referência a Augusto de Mattos Pimenta, que se apresentava como médico sanitarista, engenheiro e jornalista. Um personagem importante, porém pouco citado, da vida pública e econômica do Rio de Janeiro desde o final da década de 1920. Os registros indicam que Mattos Pimenta era um empreendedor imobiliário, um construtor e corretor que, juntamente com membros do Rotary Club, tinham interesse na renovação urbana do Rio de Janeiro em detrimento das favelas.

2. O acervo online dos monumentos da cidade do Rio de Janeiro. Recuperado de: www.inventariodosmonumentosrj.com.br

3. Plano de Manejo do Parque Natural Municipal da Catacumba. Recuperado de: http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/5211905/4136009/Parte5_situacaofundiariaeoutros.pdf

4. Folheto de Inauguração do Parque da Catacumba em 1979. Recuperado de: https://www.revitalizario.com.br/news/livreto-inaugural-conta-historia-e-proposito-idealizado-por-marcos-tamoyo-para-o-parque-da-catacumba/

1. Abreu, M. A. (2013). A evolução urbana do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Brasil: IPP. [ Links ]

2. Cardoso, A. L. (2007). Avanços e desafios na experiência brasileira de urbanização de favelas. Cadernos Metrópole, 17, pp. 219-240. [ Links ]

3. Chisam (1971). Metas alcançadas e novos objetivos do programa. Rio de Janeiro, Brasil: Banco Nacional de Habitação/ Ministério do Interior. [ Links ]

4. D’ávila, C. (abril de 2019). O avesso da remoção: a Catacumba pelo olhar de Anthony Leeds. Revista do Arquivo, IV(8).

5. Del Rio, V. (1994). O modelo da revitalização urbana e o caso de Baltimore. Cadernos do Patrimônio Cultural, 4/5. [ Links ]

6. Enquanto todos dormem, uma favela está crescendo (20 e 21 mar 1960). Jornal do Brasil, p. 1. [ Links ]

7. Harazim, D. (2014). Gordon Parks na Catacumba- Parte II. Recuperado de: https://revistazum.com.br/colunistas/gordon-parks-2/ [ Links ]

8. Klabin, V. (2020). Apresentação. Parque da Catacumba. Rio de Janeiro, Brasil: Revitaliza Rio. Recuperado de: https://www.revitalizario.com.br/news/revitalizacao-do-parque-da-catacumba-ganha-registro-impresso/ [ Links ]

9. Leeds, A. e Leeds, E. ([1972] 2015). A sociologia do Brasil Urbano. En: E. Leeds e N. T. LIMA (Eds.). Rio de Janeiro, Brasil: Editora Fiocruz. [ Links ]

10. Mauricio, J. (1979). Da rua ao parque permanente, Tamoyo abre para a cultura. Parque da Catacumba: Exposição de Esculturas ao Ar Livre. Rio de Janeiro, Brasil: Prefeitura do Rio de Janeiro. Recuperado de: https://www.revitalizario.com.br/news/livreto-inaugural-conta-historia-e-proposito-idealizado-por-marcos-tamoyo-para-o-parque-da-catacumba/ [ Links ]

11. Merlin, P e Choay, F. (1988). Dictionnaire de Lúrbanisme et de Láménagement. Paris, França: Presses Universitaires de France. [ Links ]

12. Perlman, J. (1976). O mito da marginalidade. Favelas e política no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Brasil: Paz e Terra. Recuperado de: www.cronologiadourbanismo.ufba.br [ Links ]

13. Pinheiro A. I. de F. (Org.) (2010). Rio de Janeiro: cinco séculos de história e transformações urbanas. Rio de Janeiro, Brasil: Casa da Palavra. [ Links ]

14. Relatório técnico Parque Natural Municipal da Catacumba (2019). Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Recuperado de: http://www.rio.rj.gov.br/web/smac/exibeconteudo?id=5212134 [ Links ]

15. Revitaliza Rio. Recuperado de: https://www.revitalizario.com.br/projects/parque-da-catacumba/?area=historia [ Links ]

16. Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Recuperado de: http://www.rio.rj.gov.br/web/smac/exibeconteudo?id=5212134 [ Links ]

17. Simões Júnior, J. G. (1994). Revitalização de centros urbanos. São Paulo, Brasil: Polis. [ Links ]

18. Tamoyo, M. (1979). Apresentação. Parque da Catacumba: Exposição de Esculturas ao Ar Livre. Rio de Janeiro, Brasil: Prefeitura do Rio de Janeiro. Recuperado de: https://www.revitalizario.com.br/news/livreto-inaugural-conta-historia-e-proposito-idealizado-por-marcos-tamoyo-para-o-parque-da-catacumba/ [ Links ]

19. Valladares, L. do P. (1980). Passa-se uma casa: análise do programa de remoção de favelas do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Brasil: Zahar Editores. [ Links ]

20. Valladares, L. do P. (2005). A invenção da favela: do mito de origem a favela.com. Rio de Janeiro, Brasil: Editora FGV. [ Links ]

21. Vaz, L. F. (1998). Novas questões sobre a habitação no Rio de Janeiro: o esvaziamento da cidade formal e o adensamento da cidade informal. Anais do XXI International Congress Latin American Studies Association. Chicago, Estados Unidos. [ Links ]

22. Zaluar, A. e Alvito, M. (1998). Um século de favela. Rio de Janeiro, Brasil: Editora FGV. [ Links ]