Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO

Compartilhar

Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas. Mario J. Buschiazzo

versão On-line ISSN 2362-2024

An. Inst. Arte Am. Investig. Estét. Mario J. Buschiazzo vol.52 no.2 Buenos Aires jan. 2022

ARTICULO

Del jardín a la infraestructura verde. La arquitectura del paisaje como soporte para la sustentabilidad y resiliencia del territorio

From the garden to the green infrastructure. landscape architecture as a support for the sustainability and resilience of the territory

Osvaldo Moreno Flores *

https://orcid.org/0000-0003-0366-5430

* Arquitecto por la Universidad de Chile. Doctor en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Magíster en Paisaje, Medioambiente y Ciudad (UNLP–Programa ALFA). Becario del Programa ALFA 2005-2006. Becario Erasmus Mundus European Comission 2013. Diplomado en Evaluación de Proyectos por la Escuela de Postgrado FAU Universidad de Chile. Jefe de Programa y Profesor de la Maestría en Arquitectura del Paisaje (Pontificia Universidad Católica de Chile). Profesor invitado en Programas de Grado y Postgrado en Chile, Argentina, Perú, España y Bélgica. Investigador responsable en proyectos de investigación de infraestructura verde urbana, drenaje urbano sostenible, rehabilitación e integración paisajística de pasivos ambientales mineros, paisajes culturales y planificación de territorios turísticos.

Escuela de Arquitectura. Pontificia Universidad Católica de Chile. Campus Lo Contador, Pontificia Universidad Católica de Chile. El Comendador 1936. Providencia, Santiago. Chile. E-mail: omorenof@uc.cl

Este trabajo es parte de la investigación doctoral realizada en el marco de la Tesis “El paisaje como infraestructura para la adaptabilidad y resiliencia de territorios en riesgo de desastres. El caso de los Parques de Mitigación en localidades de borde costero del centro-sur de Chile post tsunami 2010”, defendida en diciembre de 2020 en el programa de Doctorado en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, obteniendo la máxima distinción.

RECIBIDO: 21 de abril de 2021.

ACEPTADO: 1 de noviembre de 2021.

RESUMEN

La arquitectura del paisaje tiene una amplia trayectoria asociada a la planificación y el diseño de espacios abiertos a nivel urbano y territorial, integrando la dimensión ecológica y cultural bajo un enfoque que combina aproximaciones tanto físicas, sobre los patrones y componentes tangibles que se reconocen en un determinado contexto, como fenomenológicas, hacia los procesos que determinan la estructura, funcionalidad y cambio en el paisaje. A partir de la revisión histórica de casos, del análisis de la experiencia internacional de las últimas décadas y de las evidencias que la literatura especializada ofrece, es posible sostener que frente a los actuales escenarios de perturbaciones y vulnerabilidades derivados de procesos de expansión urbana, cambio climático y desastres, la arquitectura del paisaje puede ser entendida como una plataforma multidisciplinaria que articula diversos ámbitos de conocimiento, necesarios para reconocer, planificar y diseñar sistemas infraestructurales que resultan claves para la resiliencia de territorios y comunidades.

Palabras claves: arquitectura del paisaje; infraestructura verde; resiliencia; adaptabilidad.

Referencias espaciales y temporales: bordes costeros; siglos XX y XXI.

ABSTRACT

Landscape architecture has a long history related to the planning and design of open spaces on an urban and territorial scale, integrating the ecological and cultural dimension that combines both a physical approach to the patterns and tangible components that are recognized in a given context, as well as a phenomenological approach to the processes that define the structure, functionality and change in the landscape. Based on the historical review of cases, the analysis of the international experience of the last decades and the evidence that the specialized literature offers, it is possible to argue that in the current scenarios of disturbances and vulnerabilities derived from urban expansion processes, climate change and disasters, landscape architecture can be understood as a multidisciplinary platform that articulates various fields of knowledge necessary to recognize, plan and design infrastructural systems for the resilience of territories and communities.

Key words: architecture; green infrastructure; resilience; adaptability.

Time and space references: coastal borders; XXth and XXIst centuries.

Paisajes en emergencia: nuevos desafíos y campos de actuación

La arquitectura del paisaje constituye un campo multidisciplinario en el cual convergen diversos ámbitos de conocimiento vinculados a las ciencias sociales, las ciencias naturales y las disciplinas del arte, las cuales se integran y sintetizan a partir de técnicas asociadas al diseño y la planificación territorial en escalas variables de representación y proyecto. Aun cuando el papel tradicional de la arquitectura del paisaje se ha situado históricamente en la producción de escenarios de ocio y esparcimiento en las ciudades, a través del diseño de jardines y espacios verdes, la compleja realidad contemporánea devela nuevos desafíos y campos de actuación, así como la integración de conceptos que refieren a condiciones contextuales inestables y cambiantes, especialmente relacionados con territorios vulnerables ante impactos y perturbaciones generados por procesos de expansión urbana, cambio climático y fenómenos naturales extremos. En este panorama reciente, resulta interesante constatar el ascendente rol de la arquitectura del paisaje en las iniciativas de planificación territorial con enfoque de gestión de riesgo y resiliencia ante desastres, al pasar de considerarse como una especialidad vinculada a soluciones específicas de diseño paisajístico, para constituirse como plataforma articuladora de este tipo de instancias contemporáneas.

Las áreas urbanas son particularmente vulnerables frente a fenómenos naturales extremos, especialmente en países en vías de desarrollo que cuentan con un gran porcentaje de pobreza e infraestructura no preparada (Kreimer, Arnold y Carlin, 2003). Es así que, en América Latina, la vulnerabilidad se ha incrementado debido a la fuerte expansión urbana sin planificación efectiva, concentrándose en desastres que afectan directamente a la población (Montenegro Romero y Peña Cortés, 2010). Este cambio de paradigma –que define el tránsito desde la sustentabilidad a la resiliencia- puede constatarse en diversos informes y reportes oficiales de organismos internacionales tales como el PNUD, el Banco Mundial y la CEPAL, en iniciativas de planes y proyectos urbanos en ciudades a nivel global,1 así como también en el creciente volumen de investigaciones científicas de distintas disciplinas que abordan temáticas de resiliencia en ciudades y asentamientos humanos vulnerables ante desastres.

El paisaje urbano, entonces, se asume como un paisaje en emergencia, entendido desde una doble consideración: por un lado, la emergencia, asociada al estado de alerta que supone un inmediato riesgo para la salud, la vida o la propiedad de individuos y comunidades, la cual demanda intervención urgente para atender la situación, prevenir y evitar su empeoramiento; por otra parte, la emergencia como concepto vinculado a lo emergente, referido al surgimiento de elementos, sistemas, procesos o actores en un determinado contexto, que aportan soluciones a problemáticas y demandas existentes (Moreno, 2015). La noción de paisaje como denominador común para ambas acepciones, se plantea desde una posición intermedia, híbrida y mestiza, que articula lo ecológico y lo sociocultural en una dinámica que posibilita una lectura, interpretación y proyectación del territorio, acorde a los complejos desafíos que supone la atención a las actuales problemáticas asociadas a los cambios, crisis y desastres que afectan diversos escenarios y contextos.

En esta problemática, el surgimiento del proyecto de paisaje ha estado estrechamente vinculado –en especial en la última década– a experiencias de intervención en territorios afectados por eventos hidrometeorológicos, principalmente en el contexto norteamericano. El impacto recurrente de tormentas y huracanes en América del Norte -como Katrina en 2005, Ike 2008 y Sandy en 2011- ha sido un factor desencadenante de iniciativas de investigación y políticas públicas orientadas a promover instrumentos de planificación y proyectos para la reducción de riesgo ante desastres,2 principalmente referidos al manejo de inundaciones en ciudades costeras (Lister, 2015).

A la experiencia norteamericana se suman otras iniciativas desarrolladas en contextos como los Países Bajos, Japón y China. Éstas están focalizadas principalmente en propuestas de planificación y proyectos orientados a la reducción de riesgo y la reconstrucción post-desastres, combinando la implementación de infraestructuras de mitigación, la conservación de ecosistemas y la integración de saberes propios de la tradición local. Casos como The Sand Engine Project,3 en las costas de Zuid Holland, el sistema de colinas y bosques de mitigación de tsunamis en Iwanuma,4 o los de parques inundables en humedales urbanos proyectados en diversas ciudades en China,5 conforman un espectro amplio y variado de antecedentes que evidencian –en distintos grados de integración– la comprensión colectiva del urbanismo, el paisaje y la ecología.

En torno a este panorama, que también adopta lineamientos establecidos por las Naciones Unidas a través de diversas instancias intergubernamentales para la gestión del riesgo de desastres, la arquitectura del paisaje ha tenido un emergente espacio de desarrollo teórico y práctico,6 cuya base conceptual en materia de diseño es informada tanto por el conocimiento ecológico como por las ciencias aplicadas de la ingeniería, la arquitectura y el urbanismo (Waldheim, 2016; Reed y Lister, 2014; Corner y Bick, 2014). El resultado de estas experiencias de investigación y práctica profesional abre un renovado espacio de reflexión y exhibe transversalmente un cuestionamiento hacia los tradicionales enfoques de planificación ante desastres naturales, durante mucho tiempo arraigados en el lenguaje de la resistencia y el control. Asociados a estrategias de defensa costera mediante grandes estructuras de fortificación y blindaje, han utilizado respuestas de ingeniería convencional con obras civiles diseñadas para contraponerse, generalmente de manera infructuosa, a las fuerzas naturales. Por el contrario, los enfoques emergentes que evidencian estos planes y proyectos concebidos desde la arquitectura del paisaje, hacen referencia al lenguaje de la resiliencia, el manejo adaptativo y la versatilidad, mediante el diseño híbrido e integrado de elementos construidos y el manejo de topografías y sistemas ecológicos, que se adaptan a las condiciones dinámicas del territorio, sus múltiples naturalezas y fenómenos.

Aun cuando gran parte de las iniciativas de resiliencia abordadas desde el diseño urbano y la arquitectura del paisaje se ha centrado en los efectos de las tormentas y el aumento del nivel del mar en ciudades y regiones costeras, el cambio climático es mucho más diverso que sólo sus efectos en los océanos, y sus impactos se producen en ciudades lejos de las costas continentales (Reed, 2015). El aumento de la intensidad y la frecuencia de los eventos hidrometeorológicos afectan a las ciudades de todo el mundo y los sistemas tradicionales de aguas pluviales urbanas, por ejemplo, no son ya capaces de hacer frente al aumento de los volúmenes de lluvia en periodos cortos de tiempo, así como durante periodos de tiempo más prolongados. Por lo tanto, los incidentes de inundaciones, remociones en masa –y otros desastres en general– están en aumento y compromete no solo daños materiales a las infraestructuras y edificaciones, sino que también afecta la dinámica de los ecosistemas y, de manera particularmente sensible, la salud y seguridad de las comunidades.

Respecto al contexto de los territorios costeros, se prevé que los riesgos aumenten en las próximas décadas debido a las amenazas crecientes del cambio climático –como la subida del nivel del mar y la mayor intensidad en las tormentas– pero también por el mayor desarrollo urbano y productivo de estos territorios, el crecimiento demográfico7 y los cambios geomorfológicos de las costas (Johnson y Bayley, 2016; Hallegatte, Green, Nicholls y Corfee-Morlot, 2013; Arenas, Lagos e Hidalgo, 2010).

Figura 1: Blue Dunes, propuesta desarrollada por WXY Architecture + Urban Design y WEST 8 para Rebuild by Design Competition. Se propone el desarrollo de una infraestructura de amortiguación de tormentas mediante el modelamiento y la proyección de un sistema de dunas ubicadas en paralelo al litoral de la bahía, costa afuera (offshore). Este sistema natural-artificial, además de constituirse como infraestructura de defensa ante eventos extremos, como lo expresa la modelación de inundabilidad en la derecha de la imagen, conforma un conjunto de áreas destinadas a la conservación ecológica, el desarrollo de actividades productivas y turísticas, como se observa en las imágenes objetivo de la franja inferior. Fuente: Rebuild by Design. Recuperado de: http://www.rebuildbydesign.org.

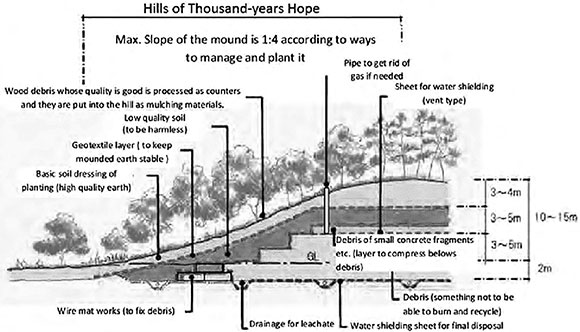

Figuras 2 y 3: Bosque de mitigación en la ciudad costera de Iwanuma, Japón. El proyecto forma parte del plan de reconstrucción urbana, post tsunami de 2011. Como se observa en la sección, el bosque se desarrolla sobre un sistema de colinas artificiales levantadas a partir de la acumulación de escombros generados por el tsunami. Fuente: Plan de Reconstrucción para Iwanuma. Renaud y Murti, 2013.

Figura 4: The Sand Engine, provincia de Zuid Holland. El diseño de la duna expandida en forma de península se modela mediante la acción de mareas y vientos, para progresivamente extenderse a lo largo de la costa como buffer de protección ante tormentas y alza del nivel del mar. En la secuencia de fotografías aéreas se observa el proceso de construcción durante: a) 15 de Marzo, 2011; b) 25 de Marzo, 2011; c) 25 de Abril, 2011; d) 17 de Mayo, 2011; e) 14 de Junio, 2011; f) 11 de Julio, 2011. Fuente: Zandmotor. Recuperado de: https://www.dezandmotor.nl/

El paisaje como infraestructura socioecológica

El concepto de infraestructura comenzó a expandirse para incluir la idea de naturaleza en las ciudades con la temprana visión de planificación y diseño de sistemas de parques de Frederick Law Olmsted a fines del siglo XIX, luego con el trabajo de Ian McHarg (1969) y, más recientemente, de Richard Forman (1995) y Frederick Steiner (2012). La conciencia acerca de la importancia de los ecosistemas naturales en el ámbito urbano comenzó a madurar y generalizarse durante el movimiento ambiental de las décadas de los sesenta y setenta (Steiner, 2012 y 2006). Desde entonces, el valor de la naturaleza en las ciudades se ha fortalecido con el crecimiento de la ecología urbana como disciplina que ha permeado los enfoques de planificación de ciudades, para comprender las dinámicas de interacción y sinergias entre los sistemas naturales y los sistemas de infraestructura convencionales.

La cualidad infraestructural del paisaje puede ser considerada un atributo inherente a su estructura y funcionalidad, a la vez percibida desde determinada sensibilidad social y cultural que infiere a ese paisaje un cierto rol.8 En palabras del geógrafo cultural J. B. Jackson, el paisaje puede definirse como“infraestructura o soporte de base para nuestra existencia colectiva [...] Aquello que subraya no solo nuestra identidad y presencia, sino también nuestra historia” (Jackson, 1984, p.8). Se fundamenta justamente en su lectura e interpretación como soporte de resiliencia y sustentabilidad, por parte de un colectivo social que atraviesa esferas ciudadanas, políticas y académicas, situado en un contexto ambiental y geográfico -y por cierto histórico- que interpela esa cualidad infraestructural del paisaje en un marco de discusión multidisciplinaria, asociado a los desafíos de resiliencia ante desastres y sus consecuentes efectos de vulnerabilidades sociales y territoriales. Este enfoque de paisaje se sustenta conceptualmente, por una parte, en la tradición de la ecología del paisaje que lo identifica como mosaico de unidades morfológicas y funcionales (Forman, 1995; Forman y Godron 1986), las cuales aportan servicios ecosistémicos claves para la resiliencia y sustentabilidad urbana (Vásquez, 2016; Reed y Lister, 2014; Benedict y Mcmahon, 2006) al tiempo que provee de una comprensión del valor social y ecológico de los componentes y procesos que lo conforman (Batlle, 2011; Berrizbeitia en: Large Parks, Czerniak y Hargreaves, 2007; Silvestri y Aliata, 2001; Corner, 1999).

Como argumenta Weller (2006), el paisaje es en gran medida infraestructura, porque es el medio a través del cual todas las transacciones sociales y ecológicas del territorio deben pasar. Según lo anterior, su cualidad infraestructural remite a la síntesis de un sustrato material de carácter físico-espacial y un contenido inmaterial, ambiental y fenomenológico, a través del cual acontecen los procesos, metabolismos y flujos provenientes de aquellos sistemas de origen natural y antrópico que lo conforman (Waldheim, 2016; Lister, 2015; Mathur y Da Cunha, 2001; Holland, Risser y Naiman, 1991) los cuales, a la vez, tienen implicancias simbólicas trascendentales para la valoración de las identidades territoriales (Batlle, 2011; Nogué, 2010; Martínez de Pisón, 2008).

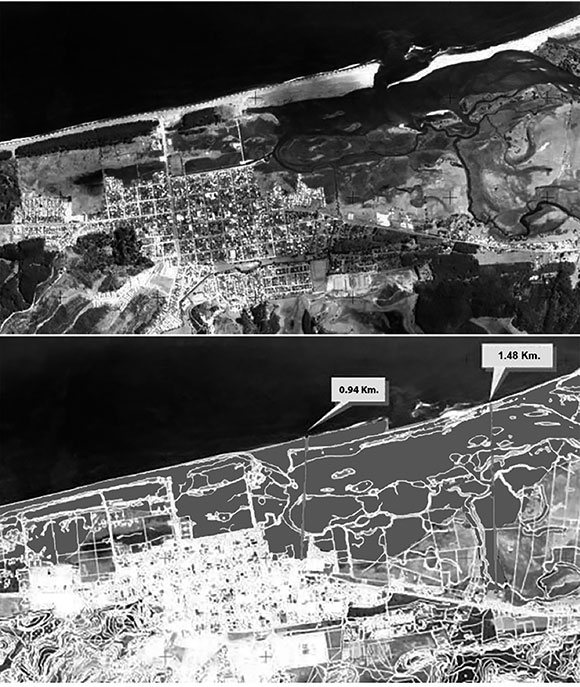

Bajo esta perspectiva, el paisaje y sus componentes pueden ser comprendidos como una potencial red estructurante del territorio y la ciudad (Figura 5). Diversos autores (Bélanger, 2016; Waldheim, 2016; Corner y Bick, 2014; Reed y Lister, 2014) discuten acerca del rol del paisaje como infraestructura del territorio, particularmente ante los desafíos ambientales, socioculturales y económicos que enfrentan hoy las ciudades – incluídas la adaptabilidad al cambio climático, la resiliencia ante desastres, las movilidades de la población y la equidad en la prestación de servicios ecosistémicos, entre otros – los cuales pueden abordarse desde esta aproximación estratégica y multidisciplinaria, que describe un paisaje híbrido y sintético conformado por sistemas naturales e infraestructuras urbanas (Bélanger, 2016).

Figura 5: Arriba: imagen satelital de la localidad de Arauco, región del Biobío, Chile. Abajo: plano con área de inundación del tsunami de febrero 2010. Se observa el rol de los humedales costeros y el cordón dunario paralelo a la costa como infraestructura de amortiguación de los efectos de inundación por tsunami, que resguarda la zona urbana. Fuente: Elaboración propia en base a Belmonte et al. (2011).

En términos generales, resiliencia refiere a la capacidad de un organismo o sistema de asumir flexibilidad en situaciones límite y sobreponerse a ellas (Emrich y Tobin, 2018; Moreno 2013; Eckardt, 2011; Holling, 1973), lo que favorece la habilidad de incrementar su capacidad de aprendizaje y adaptabilidad, incluyendo la capacidad de recuperarse de un desastre (Vale y Campanella, 2005; Kreimer, Arnold y Carlin, 2003). Los ecosistemas resilientes incorporan la capacidad de cambiar y reorganizar sus componentes para mantener, e incluso fortalecer, el funcionamiento de sus estructuras y dinámicas básicas (Lister, 2015).

El equivalente urbano a esta afirmación sería – por ejemplo – un diseño de espacios públicos que aprovecha la condición de inundabilidad para producir en ellos nuevos programas, servicios y usos compatibles con esa dinámica; entendida ya no como un problema sino como un atributo de valor para el sistema, desde un punto de vista social, cultural, económico y ecológico, como lo expresan los proyectos relatados en la siguiente figura (Figura 6). En este caso, el sistema no sólo es capaz de absorber los efectos de cambio generados por el fenómeno de inundabilidad, sino que asume una inteligencia tal que aprovecha ese cambio para hacer emerger nuevos valores que fortalecen su funcionalidad y estructura.

Figura 6: A la izquierda: Parque Humedal Yanweizhou Park, en la ciudad china de Jinhua, desarrollado por el estudio Turenscape. A la derecha: diseñado por la misma oficina, el Parque Humedal Minghu, en Liupanshui, China. En ambos casos, el proceso de diseño ha contemplado la articulación de ecosistemas, infraestructuras y programas de uso, lo que resulta en la transformación de antiguos márgenes ribereños degradados en sistemas flexibles orientados a la provisión de espacios públicos de alto valor social, a la restauración ecológica y a la gestión de resiliencia urbana ante inundaciones. Fuente: Turenscape. Recuperado de: https://www.turenscape.com

Un papel importante para la arquitectura del paisaje a este respecto es aportar soluciones basadas en la naturaleza al discurso de planificación territorial. Este enfoque, traducido del inglés nature-based solutions,9 abarca a todas las acciones que se apoyan en los ecosistemas y los servicios que estos proveen, para responder a diversos desafíos relacionados especialmente con la adaptación al cambio climático y, de manera más reciente, a la reducción del riesgo de desastres (McBreen, 2016). Las áreas de paisaje donde se proporcionan estos servicios –como ocurre por ejemplo en los humedales urbanos costeros (Figura 7)– se pueden gestionar y conservar mediante iniciativas de planificación y diseño basadas ya no sólo en objetivos de preservación ecológica, sino en un afán de comprenderlos como componentes estratégicos para la resiliencia urbana (Reed, 2015) y aprender sistemáticamente de las formas en que la naturaleza responde para internalizar ese conocimiento en las propuestas de planes y proyectos.

Figura 7: Ejemplo de planificación y diseño de infraestructuras verdes para la mitigación de impactos de desastre en zonas costeras, basadas en la operatividad de sistemas de vegetación de humedales y bosques litorales, combinados con zonas agrícolas e infraestructuras construidas. Estas soluciones se complementan con instrumentos de planificación que condicionan la ocupación de zonas de riesgo, a la vez que estimulan la conservación de ecosistemas costeros. Fuente: Elaboración propia en base al proyecto Houston Coastal Roulette Planning Resilient Communities for Galveston Bay (SWA Group y ASLA, 2012).

La infraestructura verde como plataforma de resiliencia para ciudades y territorios

Sustentado en los paradigmas de la planificación ecológica y la ecología del paisaje, el enfoque de Infraestructura Verde10 – que comprende la identificación, gestión y diseño de redes integradas de ecosistemas, espacios verdes, brownfields, áreas productivas e infraestructuras urbanas– conforma una aproximación estratégica para repensar los territorios en riesgo. Como sostienen Benedict y Mcmahon (2006), el paisaje y sus componentes pueden ser concebidos como una potencial red estructurante del territorio y la ciudad, que contribuye a una planificación integrada de los sistemas naturales y antrópicos tanto a nivel espacial como funcional, en el marco de las actuales políticas e instrumentos de desarrollo urbano y territorial. De esta forma, la idea de paisaje como infraestructura no se remite solamente a la consideración de los sistemas naturales y el aporte que éstos hacen en materia de sustentabilidad y resiliencia, sino que contempla la articulación de sus ecologías con sistemas infraestructurales, productivos y urbanos, ya sea como producto de estrategias y operaciones de diseño concertadas desde un determinado proyecto, o bien derivada de prácticas tradicionales y colectivas destinadas a favorecer el desarrollo económico y cultural de una comunidad.

No obstante, el enfoque del paisaje como infraestructura no es nuevo. En diversos momentos de la historia ha emergido, a veces de manera sutil, otras con más fuerza. Podría remitirse al origen mismo del jardín, que nos devela un espacio multifuncional, configurado y diseñado con alta precisión para favorecer el uso del agua, los cultivos, la producción animal y el refugio ante el clima, al tiempo que configura un espacio de ocio y recreación. Como señala Batlle (2011), el deseo del ser humano de controlar la naturaleza para fines alimentarios, medicinales o contemplativos, ha producido el desarrollo de diversas técnicas agrícolas y operaciones logísticas al servicio de estos propósitos, que despliegan sobre el territorio múltiples sistemas infraestructurales. “Desde los sistemas de riego a las fuentes monumentales, desde los bancales agrícolas a las terrazas de los jardines, desde los sistemas de protección a las vallas, desde las podas para mejorar la producción a la topiaria decorativa” (2011, p.25).

Más evidente aún resulta la dimensión infraestructural de Central Park (1863), obra clave de Frederick Law Olmsted y punto de inflexión en la historia de la Arquitectura del Paisaje. Heredero del modelo del Jardín Inglés, Central Park se constituye como el primer parque urbano público y democrático,11 aun cuando en su apariencia remite todavía al paradigma pintoresco. Sin embargo, más allá de las serpenteantes trazas de circulaciones, las praderas, los belting, clumping y dotting,12 Central Park adquiere un rol estructural para dotar de servicios a la nueva ciudad: un pulmón verde, apto para mitigar la polución de una ciudad industrial; un reservorio de agua dulce para el consumo humano y un área de esparcimiento, recreación y encuentro cultural, en medio de una urbe ya entonces cosmopolita y marcadamente multicultural. Al desplazar su histórica denominación europea como jardín, el nuevo concepto de parque proyectado por Olmsted se transforma entonces en infraestructura de paisaje para la metrópolis que lo alberga y se articula con la configuración y trazado de espacios verdes de áreas destinadas a programas y equipamientos estratégicos, en sus 340 hectáreas (Figura 8).

Figura 8: Dibujo de una vista aérea del proyecto para Central Park, elaborado por F. L. Olmsted en 1863. Fuente: National Association for Olmsted Parks. Recuperado de: http://www.olmsted.org

Un poco más al norte, en Boston, Olmsted diseña algunos años más tarde un revolucionario proyecto que hasta hoy se puede considerar vigente e innovador en términos de su propuesta paisajística. Se trata del Sistema de Parques de Boston (Figura 9), conocido también como el Emerald Necklace (1887), que se constituye mediante la articulación y puesta en valor de diversas unidades de paisaje preexistentes de diverso origen y naturaleza –como parques, plazas, jardines, ciénagas, humedales y esteros–, que conforman un amplio sistema de espacios verdes.13

Figura 9: Sistema de Parques de Boston, Emerald Necklace. Plano original desarrollado por Frederick Law Olmsted en 1894. Fuente: Boston Parks Department & Olmsted Architects - National Park Service Olmsted Archives.

El Emerald Necklace se transforma en un sistema que provee de servicios de regulación de inundaciones y escorrentías, vida saludable, biodiversidad y movilidad, a través de los parkways que circundan y conectan las diversas unidades, que cumple hasta hoy un papel fundamental para la resiliencia y sustentabilidad de la ciudad. El ejemplo de Boston fue seguido luego por diversas ciudades norteamericanas,14 que replicaron el modelo de articulación espacial y funcional de sistemas de espacios públicos y sistemas naturales existentes. Como señala Batlle (2011), esta estrategia de proyecto no pretende diseñar todo el territorio que abarca, sino que aprovecha lo que ya existe y mejoran el modelo de parque urbano ensayado por Olmsted en Nueva York, “por medio de potenciar la continuidad de los recorridos a través de los diferentes espacios públicos y por conservar los valores ecológicos de determinados lugares” (2011, pp. 39-40). Una nueva noción de infraestructura que no remite solo a la edificación de sistemas antrópicos sobre un soporte natural, sino que justamente se basa en activar los sistemas naturales para transformarlos en parte de una infraestructura híbrida capaz de aportar servicios ecosistémicos orientados al bienestar y resiliencia de territorios vulnerables.

En lugar de “construir” áreas verdes, el proyecto de Olmsted propone “activar” aquellas unidades de paisaje remanentes que persisten en la emergente urbanización, y conectar mediante paseos y parkways las zonas inundables, humedales y esteros con otros espacios abiertos de la ciudad. El Emerald Necklace anticipa en más de un siglo las actuales discusiones acerca del rol de la arquitectura del paisaje en nuestras ciudades y propone una idea de infraestructura paisajística basada en la articulación de sistemas naturales y espacios públicos, orientada a proveer tanto lugares memorables de encuentro y esparcimiento, como funciones ecológicas claves para la sustentabilidad y resiliencia urbana.

El enfoque de infraestructura verde –cuyo acto fundacional se expone claramente en el trabajo de Olmsted para Boston– expande los parámetros de un paisaje diseñado con fines ornamentales o meramente recreativos a un sistema multifuncional y de alto rendimiento. Este enfoque posee lógicas y prestaciones originalmente atribuidas a la infraestructura tradicional, como aquellas relacionadas con las dinámicas urbanas de manejo hidrológico, de la movilidad (Bélanger, 2016; Hung y Aquino, 2013) y a su vez promueve la integración de infraestructura y ecología como vectores convergentes en las iniciativas de planificación y proyecto de paisaje a escala urbana y territorial.

En el contexto europeo, las primeras referencias al concepto de infraestructura verde aparecen en los primeros años de la década del 2000, en documentos de política regional y de cambio climático. No obstante, su verdadero marco de desarrollo es la Estrategia de la Unión Europea sobre la Biodiversidad 2020, aprobada por la Comisión Europea en mayo de 2011. Una de las principales bases de esta Estrategia señala la necesidad de proteger y potenciar los procesos naturales para que la sociedad aproveche los múltiples beneficios que le brinda la naturaleza, ante lo cual se compromete a desarrollar una Estrategia de Infraestructura Verde, con la conservación de la biodiversidad como aspecto prioritario. Este enfoque de planificación identifica y analiza el conjunto de espacios abiertos del territorio –áreas verdes urbanas, áreas silvestres, áreas productivas, corredores hídricos, bordes y zonas de riesgo, entre otras tipologías– y devela su potencial funcionalidad, conectividad y complementariedad para favorecer la provisión de servicios ecosistémicos, que contribuyen al bienestar general de personas, comunidades y economías.15

El concepto de multifuncionalidad asociado a la noción de infraestructura verde ofrece oportunidades para brindar de manera simultánea funciones ambientales, sociales y económicas (Benedict y Mcmahon, 2006; Faber et al. 2006). Este enfoque sugiere superar el tradicional dilema de elegir entre los objetivos mutuamente excluyentes de la conservación y la urbanización, sino que ambos pueden conducirse a través de la planificación y diseño del paisaje con múltiples objetivos programados de manera integrada. En tal sentido, la multifuncionalidad de la Infraestructura Verde es una de sus principales características y un atributo que le permite atender múltiples necesidades de forma simultánea, lo que la convierte en un instrumento de carácter transversal que puede apoyar el desarrollo de numerosas políticas públicas, en diversos ámbitos de desarrollo territorial asociados a sectores como agricultura, energía, vivienda y espacio público, adaptación al cambio climático y reducción de riesgo ante desastres.

Figura 10: Resilient Boston Harbor, vista aérea. Iniciativa del gobierno de la ciudad, en desarrollo desde 2017, orientada a generar sistemas integrados de infraestructura verde en las franjas de borde costero y fluvial, mediante la conservación y recuperación gradientes ecotonales para la adaptabilidad y resiliencia ante fenómenos de inundabilidad, marejadas y tormentas. El proyecto, diseñado para enfrentar eventos hidrometeorológicos con periodos de retorno de 100 años (100-year storm event) amplifica el sistema de parques originalmente proyectado por Olmsted y otorga una nueva escala de infraestructura verde a nivel urbano-territorial. Fuente: City of Boston (2018) Resilient Boston Harbor.

Figura 11: Plan Anillo Verde de Vitoria Gasteiz, País Vasco. Un sistema de infraestructura verde conformado por diversos enclaves de alto valor paisajístico, enlazados estratégicamente mediante corredores ecológicos, espacios públicos, áreas agrícolas y sistemas hídricos. Fuente: Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz.

Conclusiones y proyecciones

En los últimos años, la arquitectura del paisaje ha desarrollado un importante ámbito de reflexión teórica y práctica, asociado a la problemática de la planificación y el diseño de territorios vulnerables ante desastres, gran parte de los cuales acontecen en contextos determinados por la presencia de asentamientos urbanos en espacios colindantes con sistemas naturales, definidos como bordes o ecotonos. En tal sentido, los territorios costeros representan un foco de atención relevante en materia de estudios y proyectos orientados a la reducción de riesgo y la gestión de resiliencia, dada su alta exposición a fenómenos tales como marejadas, tsunamis y alza del nivel del mar, acentuados en las pasadas décadas debido a los efectos del cambio climático global.

Desde el lenguaje de la resiliencia, el manejo adaptativo y la versatilidad, el proyecto de paisaje ha estado estrechamente vinculado al diseño de infraestructuras verdes conformadas por ingenierías híbridas de elementos construidos, manejo de topografías y sistemas ecológicos, los cuales se adaptan a las condiciones dinámicas del territorio y contemplan sus múltiples naturalezas y fenómenos. El impacto recurrente de tormentas y huracanes en América del Norte – como Katrina en 2005, Ike 2018 y Sandy en 2011 – han sido factores desencadenantes de iniciativas de investigación y políticas públicas orientadas a promover instrumentos de planificación y proyectos para la reducción de riesgo ante desastres, principalmente referidos al manejo de inundaciones en ciudades costeras. Asimismo, desastres relacionados con tormentas, marejadas y tsunamis ocurridos en el norte de Europa y Asia, respectivamente, aportan experiencias destacadas en materia de planes y proyectos de paisaje e infraestructuras verdes. En torno a este panorama, que también adopta los lineamientos establecidos por Naciones Unidas a través de diversas instancias intergubernamentales para la gestión del riesgo de desastres, la arquitectura del paisaje ha tenido un emergente espacio de desarrollo teórico y práctico, cuya base conceptual en materia de diseño es informada tanto por el conocimiento ecológico, como las ciencias aplicadas de la ingeniería, la arquitectura y el urbanismo.

En el ámbito de los desafíos de planificación urbana y territorial de las ciudades latinoamericanas, el concepto de resiliencia y la redefinición más amplia de la ecología de sistemas adaptativos complejos, abre nuevas oportunidades para incorporar estrategias de diseño multipropósito basadas en las sinergias resultantes de la articulación entre las infraestructuras urbanas y los sistemas naturales, especialmente en contextos territoriales vulnerables ante riesgo de desastres. Esta condición multipropósito del diseño como cualidad inherente a la arquitectura del paisaje, apunta directamente a articular los objetivos de reducción de riesgo con otros objetivos en paralelo –tales como desarrollo económico y productivo, conservación ecológica y gestión de recursos naturales, recreación y espacio público–, los cuales ya no se conciben como meras externalidades de un determinado proyecto sino que se proyectan como parte estructurante del mismo, desde su propia formulación y diseño. Particularmente en relación a contextos de borde costero, el desempeño de estos sistemas híbridos -que combinan sinérgicamente la estructura y funcionalidad de componentes ecológicos y antrópicos- favorece la prestación de servicios de regulación relacionados con la reducción del riesgo y la mitigación de efectos de desastres, así como también facilitan protocolos para la evacuación o refugio de la población afectada. Al mismo tiempo que, ante carencias de espacios públicos y áreas verdes, puede contribuir al desarrollo de lugares memorables para la vida urbana mediante la integración de ecologías, programas sociales y equipamientos.

1. En efecto, la Nueva Agenda Urbana que surge luego de la Cumbre Mundial ONU Hábitat III, desarrollada en Quito el 2016, plantea como uno de los principales desafíos la planificación y diseño de ciudades más resilientes.

2. Una tendencia claramente representada en las iniciativas Rebuild by Design (2013) y Resilient by Design (2017), implementadas en las costas de Nueva York y San Francisco respectivamente, donde equipos de ingenieros, arquitectos, diseñadores y otros expertos –junto a gobiernos locales, universidades y comunidades costeras– desarrollaron diversas propuestas de planificación y diseño de paisaje para fortalecer la resiliencia urbana ante el aumento del nivel del mar, la ocurrencia de tormentas severas e inundaciones por eventos hidrometeorológicos.

3. Sistema de defensa costera en la provincia de Holanda meridional -Zuid Holland-. Conforma una infraestructura para la mitigación de los efectos de marea basada en la creación progresiva de una península de arena a modo de duna expandida, que adopta morfologías cambiantes influenciadas por la sedimentación que aporta el océano y el viento. Recuperado de: https://www.dezandmotor.nl/

4. Sistema de mitigación de marejadas y tsunamis implementado mediante un bosque de mitigación que se extiende sobre colinas artificiales en la ciudad costera de Iwanuma, Japón. El proyecto forma parte del plan de reconstrucción urbana post tsunami de 2011.

5. Proyectos como Wusong Riverfront, realizado en Kunshan, China por el equipo SWA Group, o Yanweizhou Park en la ciudad china de Jinhua por el equipo Turenscape Landscape Architecture dan cuenta del enfoque de diseño integrado que se basa en la articulación de ecología, urbanismo y arquitectura del paisaje.

6. Reconocidos teóricos y arquitectos del paisaje - como Kate Orff, Tom Leader, James Corner, Julia Czerniak, Charles Waldheim y Chris Reed, entre otros -han identificado el auge de los paisajes urbanos asociados a crisis ambientales y desastres como catalizadores para el resurgimiento de la teoría y la praxis contemporánea del paisaje en estrecha relación con el marco conceptual de adaptabilidad y resiliencia inducido por el nuevo paradigma ecológico.

7. Según informes de ONU y Banco Mundial, la población expuesta en las principales ciudades costeras podría llegar hasta 150 millones para la segunda mitad del siglo, debido al efecto combinado del cambio climático y el desarrollo antrópico de estos territorios, generalmente asociados a una débil planificación que acentúa más la vulnerabilidad de las comunidades (Hallegatte, Green, Nicholls y Corfee-Morlot, 2013; World Bank, 2010; Arenas, Lagos e Hidalgo, 2010).

8. En este caso asociado no sólo a aspectos referidos a sus potenciales beneficios de protección y mediación ante la ocurrencia de desastres, sino comprendido como un soporte de convivencia social y coexistencia con la alteridad de lo urbano, aquello que conecta a las comunidades con una estructura perceptible de sistemas naturales que conforman la base ecológica del territorio y, en gran medida, su soporte de identidad cultural.

9. En los primeros años del siglo XXI, emerge el término de nature-based solutions, que consolida un cambio de perspectiva: se entiende que la población no es solo un beneficiario pasivo de los productos y servicios de la naturaleza, sino que también puede proteger, gestionar y restaurar proactivamente y de forma estratégica los ecosistemas, y que ayuda a resolver los desafíos de desarrollo y la mitigación de los efectos producidos por desastres (McBreen, 2016; MEA, 2005).

10. El término infraestructura verde (green infrastructure) fue empleado por primera vez en 1994 en Estados Unidos por la Comisión de Greenways de Florida, con el objetivo de elevar el valor social y las funciones de las áreas rurales y los sistemas naturales al mismo nivel de importancia que la infraestructura gris.

11. Pionero en tal condición respecto a sus modelos predecesores que en Europa remitían a reductos privados, generalmente asociados a principados y monarquías – como los jardines renacentistas y barrocos en Italia y Francia respectivamente – o a aristocracias terratenientes, como el caso del jardín pintoresco inglés.

12. Los arquetipos estilísticos del jardín pintoresco, consolidados especialmente en proyectos desarrollados por Lancelot ‘Capability’ Brown, tales como el Plan for Bournehill Cottage (1775) o el Serpentine Plan for Bowood (1761), señalaban operaciones específicas para las configuraciones de la vegetación: Belting, asociado a la idea de cinturón verde como telón de fondo para cerrar las vistas; Clumping, como aquellas agrupaciones que aparecen como plano intermedio de visión, conforman masas de árboles distribuidas sobre las praderas; Dotting, como aquellos ejemplares puntuales, árboles hitos o landmarks que adquieren valor por su singularidad (Batlle, 2011; Fariello, 2001; Silvestri y Aliata, 2001).

13. Bajo el lema “Park System form the Common to Franklin Park”, el proyecto se compone de una sucesión de espacios que incluye desde el histórico parque del centro de la ciudad (Boston Common Park), nuevos paseos conectores o parkways, parques lineales en los bordes del estero (Back Bay Fens y Riverway), zonas de lagunas y humedales (Olmsted Park y Jamaica Pond), un arboretum (Arnold Arboretum) y un gran parque en la periferia de la ciudad (Franklin Park).

14. Se puede destacar el plan de Chicago, de 1908, diseñado por Daniel Burnhm y Edward Bennett; el System Park de New York, de 1928; o el System Park de Washington – originalmente planteado en 1901 por F.L. Olmsted Jr. – que enlazaba el espacio del Mall con las riberas del río Potomac.

15. Como señala Janez Potocnik, Comisario europeo de Medio Ambiente “lo que estamos viendo cada vez más en toda Europa es que las soluciones de In-fraestructura Verde son a menudo más rentables, más resistentes y más beneficiosas a largo plazo que una sólida infraestructura artificial”. Conferencia del EESC-CoR sobre la Infraestructura Verde, celebrado en Bruselas en noviembre de 2013. Recuperado de: http://www.europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-880_en.pdf

1. Arenas, F., Lagos, M. e Hidalgo, R. (2010). Riesgos naturales y planificación territorial. Revista Centro de Políticas Públicas UC. 39, pp. 1-11. [ Links ]

2. Batlle, E. (2011). El Jardín de la Metrópoli. Del paisaje romántico al espacio libre para una ciudad sostenible. Barcelona, España: Gustavo Gili. [ Links ]

3. Bélanger, P. (2016). Landscape as infrastructure: a base primer. Londres, UK: Routledge. [ Links ]

4. Berque, A. (1994). Cinq Propositions pour une Théorie du Paysage. París, Francia: Editions Champ Vallon. [ Links ]

5. Benedict, M. y Mcmahon, E. (2006). Green Infrastructure. Linking Landscapes and Communities. Washington DC., USA: Island Press. [ Links ]

6. Corner, J. (1999). Recovering Landscape: Essays in Contemporary Landscape Theory. New York, USA: Princeton Architectural Press. [ Links ]

7. Corner, J. y Bick, A. (2014). The Landscape Imagination. The Collected Essays of James Corner 1990-2010. New York, USA: Princeton Architectural Press. [ Links ]

8. Eckardt, F. (2011). Landscapes of Disaster. Symbolic Spaces of Orientation. Topos International Review of Landscape Architecture and Urban Design, 76, pp. 51-54. [ Links ]

9. Emrich, C. y Tobin, G. (2018). Resilience: An Introduction. En: Fuchs & Thaler (Eds.), Vulnerability and Resilience to Natural Hazards.( pp. 124-144). Cambridge, UK: Cambridge University Press. [ Links ]

10. Farber, S., Costanza, R., Childers D. L., Erickson, J., Gross, K., Grove, M., Hopkinson, C. S., Kahn, J., Pincelt, S., Troy, A., Warren, P. y Wilson, M. (2006). Linking ecology and economics for ecosystem management. BioScience, 56, pp. 121–133.

11. Fariello, F. (2001). La arquitectura de los jardines. De la antigüedad al siglo XX. Madrid, España: Editorial Reverte. [ Links ]

12. Forman, R. T. T. (1995). Land mosaics: the ecology of landscape and regions. Cambridge, UK: Cambridge University Press. [ Links ]

13. Forman, R. T T. y Godron, M. (1986). Landscape Ecology. New York, USA: Wiley and Sons. [ Links ]

14. Hallegatte, S., Green C., Nicholls, R. J., Corfee-Morlot, J. (2013). Future flood losses in major coastal cities. Nature Climate Change, 3, pp. 802–806.

15. Holland, M., Risser, P. y Naiman, R. (1991). Ecotones. The role of landscape boundaries in the management and restoration of changing environments. Chapman & Hall. [ Links ]

16. Holling, Crawford S. (1973). Resilience and stability of ecological systems. Annual Review of Ecology and Systematics, 4, pp. 1-23. [ Links ]

17. Hung, Y. y Aquino, G. (2013). Landscape Infrastructure: Case Studies by SWA. Berlin, Boston: Birkhäuser. [ Links ]

18. Jackson, J. B. (1984). Discovering the Vernacular Landscape. Connecticut, USA: Yale University Press. [ Links ]

19. Johnson, M. y Bayley, A. (2016). Coastal Change, Ocean Conservation and Resilient Communities. Ginebra, Suiza: Springer International Publishing. [ Links ]

20. Kreimer, A., Arnold, M. y Carlin, A. (Eds.) (2003). Building Safer Cities. The Future Of Disaster Risk. Washington D.C, USA: The World Bank Disaster Management Facility. [ Links ]

21. Large Parks, Czerniak, J. y Hargreaves, G. (2007). Re- Placing process. New York, USA: Princeton Architectural Press. [ Links ]

22. Lister, N. M. (2015). Resilience: Designing the New Sustainability The need for an evidence-based approach to adaptivity. Topos The international Review of Landscape Architecture and Urban Design, 90, pp. 14-21. [ Links ]

23. Martínez de Pisón, E. (2008). La experiencia del paisaje. En: J. Mateu Bellés y M. Nieto Salvatierra (Eds.), Retorno al Paisaje. (pp. 21-69). Valencia, España: Editorial EVREN, Evaluación de Recursos Naturales, S.A. [ Links ]

24. Mathur, A. y Da Cunha, D. (2001). Mississippi Floods: Designing a Shifting Landscape. Connecticut, USA: Yale University Press. [ Links ]

25. Montenegro Romero, T. y Peña-Cortés, F. (2010). Gestión de la emergencia ante eventos de inundación por tsunami en Chile: el caso de Puerto Saavedra. Revista de Geografía Norte Grande, 47, pp. 63-80. [ Links ]

26. McBreen, J. (2016). Regional Assessment on Ecosystem-based Disaster Risk Reduction and Biodiversity in South America. A report for the Resilience through Investing in Ecosystems – knowledge, innovation and transformation of risk management (RELIEF Kit) project. International Union for Conservation of Nature.

27. McHarg, I. L. (1969). Design with Nature. New York, USA: Natural History Press. [ Links ]

28. MEA - MILLENIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT (2005). Ecosystem and Human Well-being: Current State and Trends. Washington D.C., USA: Island Press. [ Links ]

29. Moreno, O. (2015). Paisajes en emergencia: transformación, adaptación, resiliencia. Revista INVI, 83(30), pp. 9-17. [ Links ]

30. Nogué, J. (2010). El retorno al paisaje. Enrahonar: Quaderns de filosofía, 45. [ Links ]

31. Reed, C. y Lister N.M. (2014). Projective Ecologies. USA: Harvard University Graduate School of Design. [ Links ]

32. Renaud, F. y Murti, R. (2013). Ecosystems and disaster risk reduction in the context of the Great East Japan Earthquake and Tsunami – a scoping study. International Union for Conservation of Nature. Publication Series of UNU-EHS, 10.

33. Silvestri, G. y Aliata, F. (2001). El paisaje como cifra de armonía. Buenos Aires, Argentina: Editorial Nueva Visión. [ Links ]

34. Steiner, F. (2006). The Essential Ian McHarg: Writings on Design and Nature. West Palm Beach, USA:Island Press. [ Links ]

35. Steiner, F. (2012). The living landscape: an ecological approach to landscape planning. West Palm Beach, USA: Island Press. [ Links ]

36. Vale, L. J. y Campanella, T. J. (Eds.). The resilient city: How modern cities recover from Disaster. New York, USA: Oxford University Press. [ Links ]

37. Vásquez, A. (2016). Infraestructura verde, servicios ecosistémicos y sus aportes para enfrentar el cambio climático en ciudades: el caso del corredor ribereño del río Mapocho en Santiago de Chile. Revista de Geografía Norte Grande, 63, pp. 63-86. [ Links ]

38. Waldheim, C. (2016). Landscape as Urbanism. New York, USA: Princeton Architectural Press. [ Links ]

39. World Bank (2010). Climate Risks and Adaptation in Asian Coastal Megacities: A Synthesis Report. (p. 120). Washington DC, USA: World Bank. [ Links ]