Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO

Compartilhar

Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas. Mario J. Buschiazzo

versão On-line ISSN 2362-2024

An. Inst. Arte Am. Investig. Estét. Mario J. Buschiazzo vol.52 no.2 Buenos Aires jan. 2022

ARTÍCULO

Arqueología de los paisajes industriales. Modelo heurístico para la Manzana de las Luces, la Misión de Ushuaia, el Riachuelo y la Isla Martín García.

Archeology of industrial landscapes. Heuristic model for Manzana de las Luces, Ushuaia Mission, Riachuelo and Martín García Island.

Marcelo Weissel *

https://orcid.org/0000-0002-8591-8763

* Licenciado y Doctor en Arqueología por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Coordinador de Patrimonio Arqueológico en la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico (2018). Director del Programa “Historia Bajo las Baldosas” de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de Ciudad de Buenos Aires (2003), en cuyo marco descubre el pecio de Zencity alojado en Barraca Peña. Integrante del Núcleo de Estudios “Ciudades Portuarias” y del Congreso Internacional de Museos Marítimos. Director del proyecto “Antropodinamia de la cuenca Matanza – Riachuelo 3-A-1501-1”. Autor de “Arqueología de La Boca del Riachuelo. Puerto Urbano de Argentina”, “Práctica arqueológica en Pandemia” y “Max Weber pensando en Buenos Aires”.

Museo Arqueológico de La Boca - Universidad Nacional de Lanús (UNLa).

Av. Don Pedro de Mendoza 3003, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. E-mail: weisselmarcelo@hotmail.com.

Este artículo es el resultado de una investigación independiente.

RECIBIDO: 20 de septiembre de 2021.

ACEPTADO: 20 de diciembre de 2021.

RESUMEN

Este escrito propone un modelo de trabajo para valorizar paisajes arqueológicos industriales. Para ello centra el análisis del paisaje, en el descubrimiento de lo abyecto y del amor por el lugar como instituciones culturales. Varios aspectos heurísticos inciden en el debate de problemáticas sociales relevantes al manejo del patrimonio arqueológico como cosa pública. Aun cuando la raigambre occidental de la heurística restringe la diversidad de epistemologías y ontologías cosmopolíticas, el desarrollo de modelos heurísticos para deposiciones e instituciones, incluidas las administraciones estatales, se entiende como herramienta necesaria para visibilizar los desafíos científicos con los cuales se enfrenta la identificación de paisajes arqueológicos en la Manzana de las Luces, Ushuaia, el Riachuelo de Buenos Aires y la isla Martín García. Al poner una experiencia al lado de la otra, la reflexión sirve para conmensurar significaciones y alcances de los patrimonios allí situados.

Palabras claves: heurística; instituciones; Ushuaia; Riachuelo; Martín García.

Referencias espaciales y temporales: Argentina; Siglo XX y XXI.

ABSTRACT

This writing proposes a working model to value industrial archaeological landscapes. The focus sets upon the landscape analysis, the discovering of the abject and the love for the place, as cultural institutions. Several heuristic aspects affect the debate on social problems relevant to the management of archaeological heritage as a public matter. Even when the western roots of heuristics restrict the diversity of cosmopolitical epistemologies and ontologies, the development of heuristic models for depositions and institutions, including state administrations, is understood as a necessary tool to make visible the scientific challenges faced by the identification of archaeological landscapes in Manzana de las Luces, Ushuaia, the Riachuelo de Buenos Aires and Martín García Island. By putting one experience next to the other, reflection serves to commensurate meanings and heritage scopes.

Keywords: heuristics; institutions; Ushuaia; Riachuelo; Martín García.

Time and space references: Argentina; XXth and XXIst Centuries.

Introducción a la arqueología de los paisajes industriales

Se puede hacer de cuenta que los paisajes arqueológicos son espacios abandonados de la presencia vital humana, se puede pensar que existen o no existen continuidades y cambios en las instituciones culturales que les dieron nacimiento y colapso hasta el presente. Remane el necesario pensamiento científico que trascienda lo obvio (Pérez, 2007). Desde la teoría distribucional, los paisajes arqueológicos implican el registro científico de las huellas de las actividades humanas. La arqueología distribucional caracteriza paisajes arqueológicos teóricos a través de la descripción de la densidad, la distribución y la diversidad de los conjuntos materiales de origen antrópico (Ebert, 1992; Weissel, 2008). En este sentido, tanto la edafología como la arquitectura antrópica son tipos de depósitos que se conforman a partir de un importante aporte de material alóctono o no parental, en un tiempo de formación que puede ser breve, que puede haber terminado, no terminado, superpuesto, abandonado o refuncionalizado. Esta variedad en origen y transformación de los depósitos antrópicos, también fue conceptualizada por la teoría de los principios de estratigrafía arqueológica (Harris, 1994; Rodríguez Basulto, 2013). Por su parte, la caracterización tecnológica y funcional de los espacios culturalmente institucionalizados en ciudades e industrias conforma, según la epistemología de la Arqueología Histórica (Orser, 2000), lo que aquí se llama paisajes arqueológicos históricos. En esta intersección de teorías y prácticas, los paisajes arqueológicos sirven para comparar y dar sentido a las fuentes de conocimiento sobre la constitución del Mundo Moderno.

En la misma clave, la historia de las ciudades y de las industrias puede entenderse como condición sine qua non de la producción de la postmodernidad (González Ruibal, 2008). Precisamente, los espacios urbanos e industriales se construyeron funcionalistas, empíricos y modernos, de tal manera de facilitar la comprensión social del sistema de producción capitalista que precisa controlar, dominar y racionalizar, a través de la forma de territorio, una naturaleza contrapuesta a la cultura (Criado Boado, 1999). Aun así, las vidas humanas que construyeron los espacios y paisajes son también parte del movimiento, del mover, contar, trabajar y describir. Para la fenomenología de las rutas, tal como la definió Tim Ingold, la percepción es una tarea del movimiento. Es el movimiento y no el lugar, la condición del ser. Las rutas, muelles, fábricas y ciudades son paisajes de movimiento, impregnados de significados producidos por gente que construye perspectivas del espacio (Ingold, 2012). Así se identifican, comprenden, funcionan y reproducen las organizaciones laborales, de afectos, de personas en relaciones institucionales antropológicas y de búsqueda arqueológica del Mundo Moderno (Camino, 2013; Guillermo, 2016).

Ahora bien, desde hace unos años también se ha avanzado en el estudio de los paisajes arqueológicos de la postmodernidad o supermodernidad. Alfredo González Ruibal, basado en la tesis de Marc Augé, plantea que el Mundo Moderno se exacerba al mediar la revolución de la velocidad, las comunicaciones, el transporte, las nuevas relaciones espaciales y el surgimiento de una nueva categoría de lugar: el no-lugar, la negación del lugar en sí, cuya principal característica es ser transitivo y en gran parte asocial. La modernidad exacerbada se define por el éxito y la decadencia del industrialismo, el colonialismo y el neocolonialismo, las guerras mundiales, la crisis ambiental y el apogeo de la globalización. Una arqueología de la supermodernidad explora la naturaleza material de los excesos socioambientales y especialmente sus devastadoras consecuencias globales (González Ruibal, 2008, p. 247). En la misma cuerda, es lógico tomar a la arqueología para tratar con la cultura material abyecta producida por la supermodernidad (García, 2017; González Ruibal y Moshenska, 2015). Ya no se trata de documentar las fábricas y maquinarias que permiten la producción masiva en serie o a granel, sino de estudiar las distribuciones de estratigrafías, o dicho de otra manera, las formas en que el registro de los paisajes arqueológicos adopta resoluciones locales en descartes, deposiciones e institucionalizaciones culturales a través del tiempo.

La teoría de Henri Lefebvre, plantea la posibilidad de constituir el paisaje de lo urbano desde la abstracción que reúne todos los sujetos y objetos existentes y posibles de manera que lo urbano sería pura potencia y obra de los ciudadanos. Así, los espacios urbanos, además de ser prácticas espaciales percibidas en la experiencia social material, en las representaciones del espacio y en los espacios de representación simbólica de los ciudadanos y habitantes (Baringo Ezquerra, 2013, p. 122), son también realidades complejas de diferenciación socio- económica, simbólico política y de sufrimiento ambiental (Auyero y Swistun, 2008).

En términos ideales, la conciencia espacial posibilitaría “idear y utilizar el espacio creativamente y apreciar el significado de las formas espaciales creadas por otros” (Harvey, 2014, p. 17 en Vera, 2019, p. 15). También puede entenderse el rol significativamente afectivo de “los espacios defendidos contra fuerzas adversas, de los espacios amados” (Bachelard, 2000, p. 22). En suma, los espacios y las personas corporizan formas e historias culturalmente institucionalizadas, incluso desechadas en formas arqueológicas. Un modo de acercamiento para distinguir los valores de las personas y objetos físicos se relaciona con los pensamientos de Jacques Derrida y Michel Foucault, al marcar los aspectos de la percepción biopolítica en el análisis del espacio. En relación a la característica humana de amar un lugar, Yi-Fu Tuan sistematizó el concepto de topofilia. Impulsó el estudio de los lazos y afinidades de los seres humanos con el ambiente material y descubrió las actitudes y valores con respecto al entorno, especialmente las afinidades ambientales que refieren a la satisfacción y el regocijo (Tuan, 1990). Pero, ¿qué se puede hacer con los efectos sociales de cargar en el cuerpo individual y colectivo un paisaje de contaminación?. Los efectos negativos del desarrollo urbano industrial en la percepción social producen la estigmatización de biologías y espacios de habitación y conciben al cuerpo humano y los espacios de habitación como abyectos e invivibles (Swistun, 2018, p. 110). De este modo, los paisajes industriales de la contaminación producen cuerpos humanos y hábitats contaminados abyectos. Aun así, en trascendencia de lo abyecto, la topofilia, la característica social humana de amar el lugar que se habita, resalta en los espacios urbanos marginados del Riachuelo de Buenos Aires (Ochsenius Recabarren, 2014; Weissel, 2015).

¿De qué manera se relacionan entonces los significados de los paisajes culturales UNESCO con los paisajes arqueológicos históricos de la modernidad y de la supermodernidad?

Está claro que pensar en los destinatarios del trabajo arqueológico deja al descubierto que se hace una arqueología de y para seres vivos, representado por el debate onto–político mencionado anteriormente. Hoy, en el tiempo de los programas de ciencia abierta, la educación patrimonial científica precisa hacer estas preguntas de forma explícita. Es que las ontologías profesionales, basadas en las historias personales, llevan a las cuestiones de visibilidad de los habitantes y destacan su relación con el patrimonio científico; eso que Schávelzon denominó “la posibilidad de dejar visibles construcciones anteriores en edificios o casas modernas y que eso le dé realce social a sus inversores o propietarios” (Schávelzon, 2014, pp. 69-70).

Si el concepto de paisaje puede ser definido como construcción social y cultural, como algo que es construido, manejado, apropiado, ordenado material y conceptualmente; entonces la significación del hábitat y del paisaje es estructurante del movimiento. ¿Cómo se buscan semejantes significaciones-sentimientos sociales, sin preguntarse por las historias institucionales que los promueven?

La cuestión del significado de los paisajes culturales fue abordada en la carta de Burra sobre paisajes culturales. Ante la pregunta sobre cuáles son los constituyentes de Significación Cultural dice:

[...] La comprensión de los significados por parte de los actores involucrados. En el documento se entiende la significación cultural de un lugar o un bien, como el conjunto de valores estéticos, históricos, científicos, sociales o espirituales, para las generaciones pasadas, presentes y futuras, estando presente no solo en los elementos construidos, sino también en los sitios como un todo, en su tejido urbano, formas de uso y la asociación de sus elementos (ICOMOS, 1979).

De ello resulta la necesaria reflexión sobre los paisajes arqueológicos planteados desde las teorías distribucionales y fenomenológicas. Revisar los paisajes para recopilar representaciones, en la complejidad de la vida de los habitantes, conduce a la búsqueda de los órdenes institucionales de significación cultural; es decir, los órdenes en las cosmovisiones de la vida social.

A lo largo de los últimos años se ha consolidado la Arqueología Histórica en el estudio arqueológico de las ciudades y la tecnificación del ambiente. La problemática arqueológica teórica, ontológica, epistemológica y metodológica, precisa de la perspectiva histórica del paisaje para articular saberes de distintos campos y proponer abordajes interpretativos antropológicos. Un aporte reflexivo en los tiempos de la discusión del antropoceno propone identificar visiones y acciones posibles de seres y relaciones sobre sus existencias a través del tiempo (Blaser, 2018; Latour, 2014). En forma sucinta, la propuesta cosmopolítica propone desarmar el concepto de universalidad cultural para valorar antropológicamente la comprensión del mundo en función de qué cosas existen o pueden existir, cuáles son las condiciones de su existencia y cuáles sus relaciones de dependencia.

A partir del reconocimiento de la profundidad de los cambios y continuidades ambientales, de las transformaciones de las instituciones culturales y del producto de sus deposiciones, se plantea el siguiente problema. ¿Cómo podrían comprenderse y hacerse comprender los errores ambientales y producir la valorización positiva de las actividades humanas en paisajes de alta densidad de ocupación temporal y espacial? ¿Qué significaciones proponen las historias y fuentes de los paisajes arqueológicos? ¿De qué herramientas se dispone para abordar el problema? ¿Qué puede hacer la ciencia para avanzar en interrogantes desconocidos y aportar metodologías para el desarrollo de políticas patrimoniales?

La arqueología de los paisajes industriales propone situar en el espacio tiempo los valores de referencia para quienes los transitan. Fortalecer la conciencia del espacio desde la ontología cosmopolítica es hacer que la arqueología descubra los productos de las organizaciones humanas y visibilice las instituciones/deposiciones materializados en paisajes tecnificados del ambiente. Lo abyecto que constituye hoy los paisajes de los descartes, desechos y estigmatizaciones sociales, podría contraponerse a la topophilia, pero no como única relación posible, sino que puede complementarse o formar parte de los contextos de habitación de espacios antropizados, construcción de descartes y desarrollo de patrimonializaciones diferenciales. Estas cuestiones son el leit motiv para proponer un modelo heurístico de paisajes abyectos y topofílicos, propiedad de la Manzana de las Luces, Ushuaia, el Riachuelo y la isla Martín García.

Objetivos de los paisajes del patrimonio industrial

Es prioritario para un cambio en la concepción del mundo y su sustentabilidad hacer visible, es decir que mucha gente observe, entienda y descubra las historias de los paisajes arqueológicos industriales. Y es aún más importante, que entienda que instituciones y deposiciones arqueológicas están asociadas en la presencia de paisajes de excesos y objetos abyectos.

Tanto la teoría como la metodología plantean la necesidad de extraer productos del conocimiento que identifican la información y los contextos arqueológicos, que se pueden denominar de manera ontológica, distribucional o arqueométrica. En el siguiente paso, las instituciones culturales, como organismos de aplicación normativa, llevarán adelante la visibilización patrimonial como representación en el mundo de las políticas públicas de los paisajes patrimoniales arqueológicos del espacio capitalista.

Tal como lo planteó la Arquitecta María Descole, habitante del municipio de Avellaneda, en Buenos Aires: “el Patrimonio Industrial es el conjunto de expresiones vivas e instalaciones heredadas del quehacer del trabajo que están en la memoria de los habitantes y que reconocen como propias” (ACUMAR, 2018, p. 30).

Lo propio y lo ajeno en el espacio capitalista presenta sus títulos y pergaminos, incluidas las discusiones tradicionales del patrimonio industrial. Nulla obsta volver a reconsiderar las visiones modernas de la ciencia en este tema. Como decimos, nada nos detiene para reconsiderar a la Arqueología Industrial como la conjunción profesional entre la arqueología y el patrimonio industrial (Buchanan, 1972). El objetivo definido desde el siglo XX es perseguir el estudio sistemático de las evidencias materiales y destacar la necesidad de preservación y gestión social sustentable de “lo” industrial. Aun así, existen diferentes definiciones de arqueología industrial. Una expresa que la arqueología industrial es “el estudio de los sitios, los métodos y la maquinaria utilizada por la industria” (Paz, 2001). Para Eusebi Casanelles, la arqueología industrial es “el inventario, la catalogación y el estudio de los procesos muebles e inmuebles industriales” (Casanelles, 2003, p. 41). De referencia obligada, la Carta de Nizhny Tagil sobre el Patrimonio Industrial (2003) busca certeza en integrar el mundo social y material pasado como foco de conocimiento, para destacar la relación objetivación/subjetivación industrial individual y colectiva en el presente.

El patrimonio industrial se compone de los restos de la cultura industrial que poseen un valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico o científico. Estos restos consisten en edificios y maquinaria, talleres, molinos y fábricas, minas y sitios para procesar y refinar, almacenes y depósitos, lugares donde se genera, se transmite y se usa energía, medios de transporte y toda su infraestructura, así como los sitios donde se desarrollan las actividades sociales relacionadas con la industria, tales como la vivienda, el culto religioso o la educación. La arqueología industrial es un método interdisciplinario para el estudio de toda evidencia, material o inmaterial, de documentos, artefactos, estratigrafía y estructuras, asentamientos humanos y terrenos naturales y urbanos, creados por procesos industriales o para ellos. La arqueología industrial hace uso de los métodos de investigación más adecuados para hacer entender mejor el pasado y el presente industrial. El período histórico de principal interés se extiende desde el principio de la Revolución Industrial, la segunda mitad del siglo XVIII, hasta la actualidad, incluida. Si bien también se estudian sus raíces preindustriales y protoindustriales anteriores. Además, se recurre al estudio del trabajo y las técnicas laborales rodeadas de historia y tecnología (ICOMOS - TICCIH, 2003).

En estos aportes se destacan los campos heurísticos y multidisciplinarios de la arqueología industrial. Así, se observa la forma en que los estudios de la economía de mercado del capitalismo sirven para entender la constitución de los sujetos individuales modernos (Orser, 1996). Respecto a lo interdisciplinario, el registro de la arquitectura y de la arqueología industrial ha recibido la atención temprana de investigadores como Jorge Gazaneo y Mabel Scarone ya en el año 1966. También, los trabajos de Jorge Tartarini destacan la historia de la técnica y de la administración de grandes emprendimientos, por ejemplo del transporte ferroviario y las obras hidráulicas urbanas. Los debates planteados por Tartarini, parecieron terminantes incluyendo un plan nacional de patrimonio industrial. En sus palabras: de “eso” sí se habla. “Eso”, el patrimonio industrial, es el espacio de la memoria del trabajo y de la producción que alimentaba la autoestima y el orgullo de barriadas completas (Tartarini, 2014).

En los países latinoamericanos, los efectos de esta obsolescencia “natural” se agudizaron en la década de 1990 por el deterioro de las economías regionales, la debilidad de las políticas de protección patrimonial, la crónica escasez de recursos para la conservación y el progresivo abandono por parte de los Estados de los equipamientos y las redes de servicios e infraestructura que antes se encontraban bajo su administración. En tal contexto caracterizado por la crisis de los mecanismos de control, el patrimonio industrial sufrió graves daños. Valiosos testimonios del pasado industrial, como estaciones ferroviarias, depósitos portuarios, silos, barracas y fábricas fueron desafectados de sus funciones originales. Y, lejos de ser adaptados a nuevos programas, fueron desmantelados y demolidos total o parcialmente por sectores con responsabilidades difusas e intereses contradictorios con el bien común. Los que casi milagrosamente subsisten lo hacen merced a encontrar cabida en programas de inversiones, a menudo distanciados de su carácter e identidad originales (Tartarini, 2014, p. 48).

Tartarini plantea desarrollar la visibilidad y la recuperación del patrimonio industrial como visión para el turismo, la educación patrimonial institucional y el disfrute de sus visitantes.

Al mismo tiempo, la academia tuvo otra reflexión sobre arquitectura y arqueología industrial. En 1992, Guillermo Mackintosh crea la cátedra de Arquitectura Industrial en la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Así estudia edificios industriales, incluidos los complejos siderometalúrgicos y metalmecánicos (Mackintosh, Herrera y Willemsen, 1993 a 2005). Los estudios fueron continuados y se enfocaron en la materialidad de la industria cervecera, la metalúrgica y la logística portuaria (Weissel y Willemsen, 2013). En esta línea, se estudiaron los alcances de la modernidad industrial para la arquitectura y la sociedad industrial (Lupano, 2009).

Estos aportes tienen en su base considerar que todas las personas surgen de sociedades industrializadas y globalizadas por la economía mundial. En este sentido, hay planteos concretos sobre la concepción occidental y eurocéntrica de la cultura de la arqueología industrial. Desde sus inicios en Inglaterra la arqueología industrial buscó el registro y preservación de monumentos de la producción industrial (Buchanan, 1972). Es decir, se desarrolló una mirada técnica para instrumentar el manejo institucionalizado de la preservación. Esto ha creado un efecto internacional en la reutilización urbanística de antiguas y grandes estructuras de producción industrial y las últimas dos décadas han visto el surgimiento de organismos del patrimonio industrial que han constituido Patrimonios Mundiales UNESCO.

Último pero no menos importante: en la historia Argentina del siglo XX no son casuales las relaciones establecidas entre la serie de dictaduras cívico–militares, el desarrollo o decadencia económica e industrial, la persecución política, la desaparición forzada de personas y la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Así, puede entenderse al paisaje de la urbanización como un proceso de antropización de heridas en la naturaleza, cubiertas con residuos, infraestructuras, empedrados, asfaltos, ladrillos, hormigones, que incluyen centros clandestinos de detención, tortura, exterminio y enterratorios humanos ilegales.

Modelos para el descubrimiento

Pensar los antecedentes histórico-culturales de los espacios es clave si se tiene en consideración que el 94% de los argentinos viven en ciudades de paisajes industrializados. La multitemporalidad y la multinstitucionalidad de los mismos postulan la reunión escalar de intervenciones y superposiciones a manera de grandes conjuntos de paisajes arqueológicos históricos.

Las sucesivas ocupaciones institucionalizadas por el accionar organizativo de los poderes e intereses afectaron las propias cosmovisiones políticas de lo abyecto y de lo topofílico. La Manzana de las Luces es el lugar perfecto de superposiciones institucionales. Dentro de la manzana, tuvieron asiento más de 40 instituciones. Con la perspectiva puesta en la superposición de instituciones en un espacio, se observa que el estudio arqueológico de los paisajes de Ushuaia, del Riachuelo de Buenos Aires y de la isla Martín García, comparten características. Esto plantea la necesidad de debatir las heurísticas existentes para estudiar la relación entre suelos antrópicos e institutos culturales. La complejidad ontológica de los yacimientos que se presentan precisa explorar, como objetos de nuevas heurísticas, aquello no conocido de las capacidades de las instituciones culturales a través del tiempo.

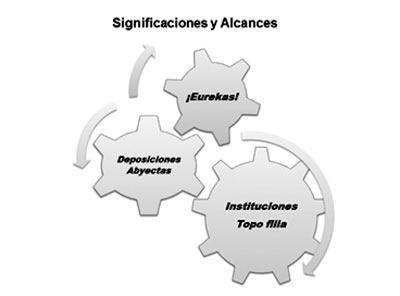

Para ello, se propone un modelo heurístico de los paisajes arqueológicos históricos industriales, donde las significaciones y alcances de los mismos en la sociedad se articulan como ruedas dentadas (Figura 1). Las heurísticas arqueológicas descubren los paisajes de lo descartado en deposiciones segregadas o abyectas. Esta rueda mueve, asimismo, la rueda de los afectos sobre el espacio y el amor por el lugar, como conjuntos institucionalizados de voluntades por el ser social.

Figura 1: Modelo heurístico de paisajes arqueológicos industriales. Fuente: producción propia.

En esta sección se propone comparar cualitativamente espacios patrimoniales arqueológicos por tratarse de espacios señalizados como bienes históricos nacionales. En estos espacios se trabajó con muchas personas y esa es la razón por la cual se busca la reflexión desde -o sobre- las heurísticas, para reconocer los paisajes del patrimonio público como cuestión subjetiva, individual y grupal, pero fundamentalmente de elaboración antropológica institucional. Vale aclarar que “institución” significa tanto el organismo de gobierno como la declaratoria normativa o la forma de vida que se desarrolla en las distintas instancias y ritos culturales concebidos como instituciones.

¿Qué es “descubrir algo”? ¿Cómo voy a entender un hecho si no me lo explican o no me pregunto si quiero conocerlo? Son preguntas que los arqueólogos refrescan constantemente, más si se consideran los permisos públicos institucionalizados que reciben para estos fines. Lo cierto es que los “descubrimientos” tiñen la identidad de la ciencia arqueológica como un aspecto central de su función social. Cualquier persona formada mediática o escolarmente conoce, aunque sea un poquito, las supuestas labores de investigación y descubrimiento de los arqueólogos. La Ley Nacional Nº25.743 del año 2003 estableció el marco normativo para dar sentido de propiedad a los descubrimientos. De esa manera, se identifica la primacía de lo público por sobre lo privado en los alcances y significaciones de la arqueología. Esto implica la noción estatal de patrimonio cultural como una cuestión integral, compleja y materia de debate (Salerno, Picoy, Tello, Pinochet, Lavecchia y Moscovici Vernieri, 2016). Aquí se busca ampliar el debate de la gestión patrimonial a través del recurso del descubrimiento, como a los usos heurísticos institucionalizados de lo que se llama el descubrimiento de la fuente histórica, la fuente arqueológica (Tantaleán, 2015; Weissel, 2017).

También es importante considerar que la noción pública del patrimonio cultural significa que el patrimonio está a la vista de todos y, dentro de lo posible, todos pueden hablar y producir reflexiones, aunque sea una cuestión mediatizada por las instituciones de gobierno, culturalizadas cosmopolíticamente a escala de nación, provincia, etc. Debatir el lugar de las heurísticas en esta labor es importante porque cada persona o grupo de personas conforma los modos de entender y otorgar sentidos a diferentes aspectos de sus vidas. Así ordenados, esto llega a los patrimonios arqueológicos históricos en sus diferentes materializaciones, como figuras legales incluidas en declaratorias y procedimientos de manejo estatal. Desde estos puntos de vista, es crucial reconocer las estrategias de los grupos sociales para darse cuenta de cómo funciona algo, ya sea por uno mismo o al observar a otro y descubrir la solución por aprendizaje. En este sentido, la heurística se entiende como capacidad humana de descubrir la solución a un problema o de encontrar aquello que se buscaba (Velasco Gómez, 2000). Las estrategias de los museos destacan la necesidad de facilitar los descubrimientos; precisamente para fomentar el deseo de los visitantes a compartirlos. La obligación del museo es ofrecer instancias para que los visitantes creen y recreen socialmente las sensaciones y experiencias del descubrimiento, del hallazgo, de las eurekas… (Kirouac, 2017). Por consiguiente, reconocer las formas en que las personas e instituciones culturales “descubren” es hablar de heurísticas.

Dicho de otra manera, esta forma de identidad cultural, la heurística, implica hábitos institucionalizados del descubrir. Se trata de instituciones y herencias culturales no depuestas, continuas del sistema social. Una de las expresiones del descubrir se refleja sobre el status del Patrimonio Arqueológico, constitutivo de las autoridades de aplicación de la Ley Nº 25.743, eje de los manejos y negociaciones de temáticas urbanísticas y políticas, entre otras cuestiones. En espejo, lo interesante de la reflexión, es que pueden identificarse restos de instituciones culturales en la forma de deposiciones sedimentarias, artefactuales y estructurales, productos sociales e interfaces antrópicas constitutivas de la historia del paisaje cultural ya depuesto, es decir, abyecto. Estos restos, concebidos como depósitos arqueológicos, continúan presentes en la mayoría de los paisajes que se transitan, pero su característica principal, salvo en los casos de restituciones de restos mortales indígenas y de víctimas del terrorismo de estado, es que no debaten el lugar político de las ontologías y epistemologías hegemónicas. Por eso son consideradas “arqueológicas”, como una parte pasada y no protagónica del sistema cultural vigente. En suma, lo curioso es que el antónimo de institución es deposición, algo entendible desde la arqueología.

Con Arquímedes

Personas, grupos de personas e instituciones culturales, expresan las formas de preguntar, entender, explicar y, por tanto, descubrir, con las que se trabaja en patrimonio arqueológico histórico. Aquí se exploran las posibilidades de encontrar la oportunidad para desarrollar una acción de descubrimiento, de olfatear como hacen los animales, dedicar años de vida y recursos con el fin de obtener resultados, esforzar músculos y huesos para destapar el sedimento que cubre un vestigio, descubrir y denunciar el hallazgo; sin caer en una visión fundamentalista, a manera de explicación generalizada o arkhé. En esta perspectiva, el patrimonio arqueológico sirve de espejo a los habitantes de la Manzana de las Luces, Tierra del Fuego, el Riachuelo y la isla Martín García, cuyas cosmovisiones se reflejarían en los bienes patrimoniales institucionalizados por el estado nación, tal como lo destaca la identidad tutelada, por ser Lugares Históricos Nacionales a cargo de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos.

Expuesto el modelo heurístico, a continuación, se presentan ejemplos para reflexionar sobre los paisajes arqueológicos industriales y permitir el análisis crítico de las instituciones culturales del patrimonio (Salerno y otros, 2016). La comparación, es decir, poner una experiencia al lado de la otra, contextualiza las significaciones de los patrimonios allí situados (Tabla Nº 1).

| Superficie | Instituciones | Deposiciones | |

| Capital Federal | 1 ha | Conjunto Monumental | Procuraduría de las Misiones, Residencias Jesuíticas, Junta de Representantes |

| Península de Ushuaia | 12 ha | Lugar Histórico Nacional. Base militar Armada Argentina | Misión Anglicana y Asentamientos Yaganes |

| Cuenca río Matanza Riachuelo | 230 mil ha | Vuelta de Rocha Lugar Histórico Nacional. Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo | Depósitos antrópicos portuarios, del trabajo industrial y del uso sanitario urbano: contaminación |

| Isla Martín García | 168 ha | Lugar Histórico Nacional. Reserva Natural Provincial | Base militar y prisión, fondeaderos, sitios de batallas y fortificaciones |

Tabla Nº 1: Heurísticas e instituciones. ¿Qué hacemos los permisionarios arqueólogos con ellas?. Fuente: producción propia.

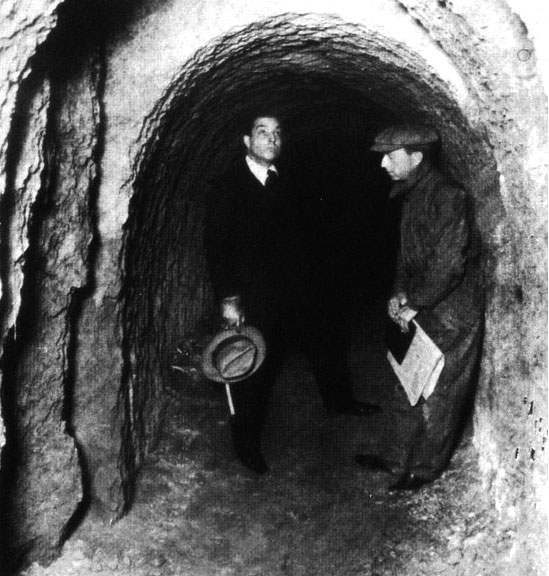

La Manzana de las Luces es la denominación propuesta por el periódico El Argos de Buenos Aires el 1 de septiembre de 1821, para la manzana en que se localizó el "Templo de San Ignacio” y otras instituciones que funcionaban en el predio y que con los años sumarían 44, además de sus túneles (Figuras 2 y 3). Hoy el Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces (Figuras 4 y 5) destaca algunas de las instituciones de carácter cultural que funcionaron allí: el Colegio de San Ignacio -hoy Colegio Nacional de Buenos Aires-, el antiguo edificio de la Universidad de Buenos Aires, el primer teatro, el primer museo de la ciudad, la Real Imprenta de Niños Expósitos y la Biblioteca Nacional. También funcionó una huerta, un chiquero, la Junta de Temporalidades (una institución que administró los bienes de la Orden Jesuita), la Sala de Representantes de la Provincia de Buenos Aires, el Concejo Deliberante de Buenos Aires, el Consejo Escolar y el Departamento Topográfico, antecesor de la Dirección Provincial de Geodesia, a partir de lo cual se realizaría la asignación de usos al suelo en la Nomenclatura Catastral.

Figura 2: Greslebin y Ayerza en túnel Manzana de las Luces ca. 1918. Fuente: Mayochi, E. M; Poitevin, N. E. y Gazaneo, J. O. 1997:18.

Figura 3: Profesor Poitevin ante cimientos torre iglesia San Ignacio año 2012. Fuente: producción propia.

Figura 4: Excavación instalación sanitaria facultad ciencias exactas UBA ca1860 junto a fundación Procuraduría de las Misiones Jesuíticas pilar 16 intervención Gazzaneo. Fuente: producción propia.

Figura 5: Registro gráfico pileta arqueológica moderna en galería de la Procuraduría de las Misiones Jesuíticas Manzana de las Luces. Fuente: producción propia.

Ushuaia es el lugar de habitación de una importante cantidad de personas, pasajeras y estables. Desde la ontología política y en palabras de Hernán Vidal (1993) Ushuaia cuenta con instituciones que ejercen jurisdicción sobre la identidad y el patrimonio arqueológico. Al recuerdo de un par de años atrás, la labor de excavación arqueológica de los restos del Lugar Histórico Nacional Misión Anglicana de Ushuaia evidenció el impacto europeo sobre el mundo Yagán. Entre 2013 y 2015 un proyecto puso en juego responsabilidades y afectos, instituciones y “montañas” de sedimentos (Weissel, Rodríguez y Piana, 2021). Los registros arqueológicos de los contextos en excavación en área abierta, a la vista de todos, dieron luz a la construcción, cambio, destrucción y olvido de los espacios de negociación y acción de las culturas individuales y colectivas del pasado (Figuras 6 y 7). En esta visión, la multivocalidad desgajó su velo posmoderno para ampararse en el acto de destapado de lo sucedido, de tensión por las creencias contrapuestas y de evocación reparadora. Lo importante para todos fue descubrir que las teorías sobre el lugar histórico nacional son construcciones de los participantes. En la visión de lo encontrado en área abierta, las evidencias del pasado y del presente indicaron que luego de una compleja historia socio-transformativa no hay un fin del mundo. Sí hay muchos participantes y maneras de conocer. El lugar histórico, en la península de Ushuaia, a la vista del canal marítimo y de la cresta de picos de la cordillera, indica que no hay dicho fin. Allí nos observan las espaldas del caimán de los Andes desperezándose en los orígenes del continente (Alberione, 2021).

Figura 6: Yacimiento de la Misión Anglicana de Ushuaia: punta de proyectil. Primer desagüe urbano -casa Stirling y moneda inglesa del año 1875. Fuente: producción propia.

Figura 7: Zarandas excavación en área abierta sótano casa de hierro Misión Anglicana de Ushuaia. Fuente: producción propia.

El Riachuelo de Buenos Aires está contaminado y tiene fama de decadencia humana. Esa fama tiene status jurídico de daño ambiental y su restauración es parte de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que pesa sobre las jurisdicciones político administrativas de la Nación, la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2008 (Mendoza, 2017). Sin embargo, no es clara la relación entre patrimonio cultural y restauración ambiental, y aún menos con el patrimonio arqueológico. En “La Boca del Riachuelo” se ubica el Lugar Histórico Nacional Vuelta de Rocha, con ese estatus desde 1948. Allí cerca se encuentra también el puente transbordador Nicolás Avellaneda, monumento desde 1999. En la cuenca Matanza Riachuelo se ubica una importante cantidad de bienes declarados patrimoniales, que incluyen 60 sitios de memoria sobre la violación a los derechos humanos producto de la dictadura cívico militar que comenzó en 1976. El proyecto Antropodinamia trabajó en red colaborativa entre 2010 y 2018. Abarcó 14 municipios y el relevamiento de más de 500 bienes declarados patrimoniales en una superficie donde habitan cerca de 5 millones de personas. Para reflexionar sobre los desafíos heurísticos del trabajo arqueológico en la cuenca se observó el rol de una arqueología de la tecnósfera, de la restauración ecológica y del patrimonio cultural en la cuenca Matanza Riachuelo (Figura 8). Se encontró, en el ambiente de deterioro, la heurística de un pasado compartido de historias de trabajo, la fragmentación patrimonial y la abstracción en la definición social de contaminación (García, Weissel, Guida Johnson y Zuleta, 2016; Mendoza, 2017). El curso de agua servida se representa como colector ausente de conexiones industriales sanitarias. En la reflexión teórica, el mapeo de los activos y pasivos ambientales debería ser parte de lenguajes descubridores incluidos en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental. Así, sobran las definiciones sobre qué es, quién participa y para qué sirve el patrimonio industrial, el Tango Patrimonio de la Humanidad, el arte, la memoria del terrorismo de estado, la verdad y la justicia. La cuenca Matanza Riachuelo tiene muchos habitantes, pero pocos participantes institucionalizados. Excavar de manera colaborativa los restos de las instituciones del Riachuelo se presenta como una herramienta heurística útil a la necesidad de desintoxicación.

Figura 8: Riachuelo: excavación en el arroyo San Martín, escultura Eva Perón en el Museo Quinta San Vicente, envases plásticos y registro de ruina Cristalería Papini -hoy edificio “Beatriz Mendoza” Departamento Judicial Avellaneda/Lanús-. Fuente: producción propia.

La isla Martín García es un atractivo primordial para comprender la historia cultural de los habitantes del Río de la Plata. Representa la tensión entre símbolos de la colonización europea y la institucionalización de valores y organizaciones sociales para el país y el Uruguay. Ostenta haber sido isla-prisión -desde el siglo XVII- y lugar de encierro de tripulaciones, colectivos indígenas y cuatro presidentes argentinos, entre otras características. Además, toda la isla es Lugar Histórico Nacional desde 1958. Las ruinas de la base naval sugieren repicar de forma inversa la frase “las instituciones pasan y las personas quedan” (Figura 9). Lo cierto es que el problema más grande de la isla es llegar a ella. Prácticamente sólo es accesible con un aeroplano de pequeño porte o una embarcación que deberá navegar a través de senderos de agua entre grandes juncales, bancos de arena, corrientes, mareas y bajíos. Trascender esas dificultades lleva a recordar, en la acción heurística, a cada una de las personas de manera más relevante que a las instituciones. Así, una arqueología de las instituciones y de sus restos muestra cómo toda la isla es, a la vez, Lugar Histórico Nacional y Reserva Natural Provincial, jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional y del Intendente de la capital provincial (La Plata). La principal institución que relegó territorio y dejó deposiciones fue la Armada Argentina. Y lo hizo a través del tratado del Río de la Plata como final de un periodo centrado en el conflicto por el dominio del comercio naviero y del ideal de modernidad en tiempos de la presidencia de Sarmiento. Recientemente la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos impulsó su protección como Pueblo Auténtico. En reflexión: sobre la isla se posan las miradas de casi tantas personas como instituciones (Weissel y Capparelli, 2018).

Figura 9: Paisajes del control, torres de vigilancia en la isla Martín García. Fuente: producción propia.

Conclusión para permisionarios de paisajes arqueológicos

Para ejercer la actividad arqueológica, los arqueólogos solicitan un permiso de investigación a la autoridad pública. En cierta forma, son permisionarios del descubrimiento de lo abyecto y de lo topofílico. Quieren constituir formas de descubrir, se enfrentan a las múltiples expresiones institucionalizadas, vigentes y depuestas. Así, abordan los Lugares Histórico Nacionales y sus paisajes arqueológicos industriales y tienen en cuenta que pueden estudiar los restos como restos de instituciones culturales. Al entender cómo descubren científica y socialmente patrimonios de dominio público, ingresan en el estudio de las instituciones culturales.

En un plano comparativo, los ejemplos indican que, si bien es fácil opinar participativamente sobre el patrimonio como bien público, la construcción de nuevos conocimientos no lo es. Están atrapados en las redes de instituciones culturales vigentes, aun cuando estudian sus orígenes depuestos. Les falta un dios mensajero de secretos al que no lo frenen las fronteras, las luces o sombras de la supermodernidad. Utilizar las formas individuales y colectivas de descubrir los secretos de deposiciones/instituciones es trabajar con multi-heurísticas. Hacer participativamente conscientes los desafíos, para con los descubrimientos patrimoniales, permite diseñar caminos al unir y no fragmentar las vigencias y las deposiciones de las instituciones históricas con las que tratan, ya que son parte y definen sus sentidos. Así, la heurística para con los paisajes arqueológicos industriales, como bienes públicos, sirve como crítica a las fuentes donde abrevan las instituciones culturales. Fuentes de cambios, construcciones y continuidades que se reflejan en las externalidades sociales de sus grandes infraestructuras y espacios de producción.

1. ACUMAR. (2018). María Descole. Glosario Ambiental Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. Recuperado de: https://www.educ.ar/recursos/132333/acumar-glosario-ambiental. [ Links ]

2. Alberione, J. (2021). Tia Maria, a senhora sabe, por acaso, sobre que fim e de qual mundo se referem quando dizem que Ushuaia está no fim do mundo? En M. Weissel, B. Rodríguez y E. Piana (eds.), Arqueología de la Misión de Ushuaia. Ushuaia, Argentina: Museo del Fin del Mundo. [ Links ]

3. Auyero, J. y Swistun, D. (2008). Inflamable: Estudio del sufrimiento ambiental. Buenos Aires, Argentina: Paidós. [ Links ]

4. Bachelard, G. (2000). La poética del espacio. México, México: FCE. [ Links ]

5. Baringo Ezquerra, D. (2013). La tesis de la producción del espacio en Henri Lefebvre y sus críticos: un enfoque a tomar en consideración. Quid, 16(3), pp. 119-135. [ Links ]

6. Blaser, M. (2018). ¿Es otra Cosmopolítica Posible?. Anthropologica, 36(41), pp. 117-144. [ Links ]

7. Buchanan, R.A. (1972). Industrial Archaeology in Britain. Inglaterra: Pelican Books. [ Links ]

8. Camino, U. (2013). Arqueología del Período Colonial y Organización Nacional en el Origen de San José de Flores. Tesis doctoral. Buenos Aires, Argentina: Facultad de Filosofía y Letras, UBA. [ Links ]

9. Casanelles, E. (2003). El patrimonio industrial, un futuro para nuestro pasado. Actas del Primer Encuentro Nacional de Arqueología Industrial. Puebla, México: Benemé [ Links ]rita Universidad Autónoma de Puebla.

10. Ebert, J. I. (1992). Distributional Archaeology. Nuevo México, EEUU: University of New Mexico Press. [ Links ]

11. García, A. (2017). Arqueología de la Supermodernidad en Lanús: acontecimientos históricos e identidad como formadores de paisajes, el caso de una chacra del siglo XIX apodada "El Castillo de Caraza". Tesis de licenciatura. Buenos Aires, Argentina: Facultad de Filosofía y Letras, UBA. [ Links ]

12. García, A., Weissel, M., Guida Johnson, B. y Zuleta, G. (2016). Patrones de la Cuenca: Patrimonio Cultural y Crisis Ambiental en el Río Matanza Riachuelo. La Zaranda de Ideas, 14(1), pp. 25 – 40.

13. González Ruibal, A. (2008). Time to Destroy: An Archaeology of Supermodernity. Current Anthropology, 2(49), pp. 247-279. [ Links ]

14. González Ruibal, A. y Moshenska, G. (2015): Ethics and the Archaeology of Violence, Nueva York, EEUU: Springer. [ Links ]

15. Guillermo, S. (2016). Arqueología Urbana: La Aduana Taylor, 1857-1894. Ciudad de Buenos Aires, Argentina: Sandra Analía Guillermo. [ Links ]

16. Harris, E. C. (1991). Principios de Estratigrafía Arqueológica. Barcelona, España: Crítica. [ Links ]

17. ICOMOS. (1979). Carta del ICOMOS Australia para Sitios de Significación Cultural. [ Links ]

18. ICOMOS – TICCIH. (2003). Carta de Nizhny Tagil sobre Patrimonio Industrial.

19. Ingold, T. (2012). Hacia una ecología de los materiales. Toward an Ecology of Materials. Annual Review of Anthropology, 41, pp. 427–442.

20. Kirouac, A. (2017). A museum approach to the Columbus Discovery Syndrome: Rediscovering vanished objects. Actas 18° ICMM. Valparaíso, Chile. [ Links ]

21. Latour, B. (2014). ¿El cosmos de quién?, ¿qué cosmopolítica?. Comentarios sobre los términos de paz de Ulrich Beck. Revista Pléyade, 14, pp. 43-59. [ Links ]

22. Lupano, M. M. (2009). La Gran Familia Industrial. Espacio urbano, prácticas sociales e ideología (1870-1945), Buenos Aires, Argentina: Santiago Arcos Editor. [ Links ]

23. Mackintosh, G. E, Herrera, S. M. y Willemsen, J. P. (1993 a 2005). Arquitectura industrial. Bibliografía. Nº 2 al Nº 14, Cátedra Mackintosh. Buenos Aires, Argentina: Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo, UBA. [ Links ]

24. Mendoza, B. (2017). Riachuelo. Zona de Promesas. Avellaneda, Argentina: Universidad Nacional de Avellaneda. [ Links ]

25. Orser, Ch. Jr. (2000). Introducción a la Arqueología Histórica. Buenos Aires, Argentina: Editorial del Tridente. [ Links ]

26. Orser, Ch. Jr. (1996). A Historical Archaeology of the Modern World. Nueva York, EEUU: Plenum Press. [ Links ]

27. Paz, C. (2001). La Definición de la Arqueología Industrial. Noticias en Antropología y Arqueología, 1. [ Links ]

28. Pérez, P. (2007). Lo obvio. Eikasia. Revista de Filosofía, 10, pp. 122-134. [ Links ]

29. Rodríguez Basulto, B. (2013). El problema de la interpretación del registro arqueológico. Buenos Aires, Argentina: Apsha. [ Links ]

30. Salerno, V. M., Picoy, M. C., Tello, M., Pinochet, H. C., Lavecchia, C., y Moscovici Vernieri, G. (2016). Lo “público” en la Arqueología Argentina. Chungará, 48(3), pp. 397-408.

31. Schávelzon, D. (2014). Carta de Venecia desde la nueva arqueología urbana: un caso en América Latina que es muchos casos. En F. J. Lópes Morales y F. Vidargas (Orgs.), Los nuevos paradigmas de la conservación del patrimonio cultural: 50 años de la Carta de Venecia. (pp. 63–71). México, México: INAH.

32. Swistun, D. (2018). Cuerpos abyectos. Paisajes de contaminación y la corporización de la desigualdad ambiental. Investigaciones Geográficas, 56, pp. 100-113. [ Links ]

33. Tantaleán, H. (2015). Hacia una arqueología dialéctica: una heurística y una explicación del fenómeno Moche. Revista Chilena de Antropología, 31, pp. 63-80. [ Links ]

34. Tartarini, J. D. (2014). Sobre el patrimonio industrial y otras cuestiones: escritos breves. Buenos Aires, Argentina: Lazos de Agua. [ Links ]

35. Tuan. Y. (1990) Topophilia: A Study of Environmental Perception, Attitudes, and Values. Englewood Cliffs, New Jersey, EEUU: Prentice-Hall Inc. [ Links ]

36. Vera, P. (2019). Imaginarios urbanos: dimensiones, puentes y deslizamientos en sus estudios. En P. Vera, A. Gravano y F. Aliaga (Eds.), Ciudades indescifrables: imaginarios y representaciones sociales de lo urbano. (pp. 13-40). Tandil, Argentina: Editorial UNICEN. [ Links ].

37. Velasco Gómez, A. (2000). El concepto de heurística en las ciencias y humanidades. México, México: Siglo XXI Editores. [ Links ]

38. Vidal, H. J. (1993). A través de sus cenizas. Imágenes etnográficas e identidad regional en Tierra del Fuego (Argentina). Tesis de Maestría FLACSO.

39. Weissel, M. (2008). Arqueología de La Boca del Riachuelo. Puerto urbano de Buenos Aires, Argentina. Buenos Aires, Argentina: Fundación Azara. [ Links ]

40. Weissel, M. (2015). Desde el Riachuelo: Arqueología de la basura, práctica teórica, simbolismos disciplinarios y diseños proyectuales para Buenos Aires. En P. Schamber y F. Suárez (Eds.), Recicloscopio IV. Miradas sobre dinámicas de gestión de residuos y organización de recuperadores. (pp. 185-204). La Matanza, Argentina: UNLa - UNGSM. [ Links ]

41. Weissel, M. (2017). La abstracción del Tango y del pecio de Zencity, dos polémicas para la arqueología urbana de Buenos Aires. Historia: Debates e tendencias, 17, pp. 55 – 72.

42. Weissel, M. Rodríguez, B. y Piana, E. (2021). Arqueología de la Misión de Ushuaia. Ushuaia, Argentina: Museo del Fin del Mundo. [ Links ]

43. Weissel, M. y Capparelli, I. (2018). Investigaciones en Martín García. 100 años de Arqueología. Centro de Registro Patrimonio Arqueológico y Paleontológico GPBA. [ Links ]

44. Weissel, M. y Willemsen, P. (2013). La Gran Espuma: Arqueología Industrial y Arquitectura Fabril Cervecera en Buenos Aires. Estudios del Hábitat, 11, pp. 97-108. [ Links ]