Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO

Compartilhar

Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas. Mario J. Buschiazzo

versão On-line ISSN 2362-2024

An. Inst. Arte Am. Investig. Estét. Mario J. Buschiazzo vol.52 no.2 Buenos Aires jan. 2022

ARTICULO

La educación de arquitectura del paisaje en Argentina

Landscape architecture education in Argentina

Lucas Períes *

https://orcid.org/0000-0001-8689-8744

* Doctor en Arquitectura por la Universidad de Buenos Aires (FADU-UBA). Magíster en Arquitectura Paisajista por la Universidad Católica de Córdoba (UCC). Arquitecto por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Codirector ejecutivo de la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje LALI. Director del Instituto del Paisaje UCC. Miembro del Comité Permanente de Educación y Asuntos Académicos IFLA AR. Socio del Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas. Miembro del Consejo Asesor de Patrimonio de la Ciudad Córdoba (2017-2019). Profesor e investigador en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba y en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Córdoba. Profesor de distintas carreras de posgrado de Argentina y Colombia. Profesor invitado en múltiples universidades de Latinoamérica. Autor y coautor de numerosos libros y artículos en revistas científicas. Acredita 5 distinciones en bienales y congresos internacionales por labor teórica. Publicaciones relevantes: Períes, L., Barraud, S. y Kesman, C. (2021). La caracterización de componentes paisajísticos en los catálogos de paisaje urbano. Estoa, 10(19), 89-101. DOI: https://doi.org/10.18537/est.v010.n019.a08; Períes, L. (2020). Landscape is cultural by nature: Why insist on the binomial cultural landscapes. Esempi Di Architettura, 8, N° 1, pp.103-113.; Períes, L. (Comp.) (2019). La enseñanza e investigación de paisaje en Argentina. Córdoba: UCC. Sitio WEB: www.lucasperies.com

Universidad Católica de Córdoba - Unidad asociada al CONICET, Facultad de Arquitectura, Instituto del Paisaje.

Francisco de Aguirre 4292. Córdoba Capital, 5009. Córdoba. E-mail: 0404649@ucc.edu.ar

Este trabajo es parte de una investigación independiente del autor.

RECIBIDO: 6 de septiembre de 2021.

ACEPTADO: 16 de marzo de 2022.

RESUMEN

Argentina se reconoce como territorio pionero de Latinoamérica en cuanto a construcción de conocimiento, enseñanza y práctica paisajística. Los antecedentes formales se registran al inicio del Siglo XX, en el contexto de las ciencias agronómicas. Luego, sigue la arquitectura y urbanística, hasta la condición presente con multiplicidad de enfoques disciplinares. Este devenir académico permite evolucionar la noción tradicional de paisajismo al campo de la “arquitectura del paisaje” —en correspondencia al contexto internacional de los países con más desarrollo en la materia—. El artículo presenta un estudio descriptivo y cuantitativo como testimonio sintético de los hechos, personas e instituciones que marcan hitos trascendentes en el transcurrir de esta historia. La tarea se realiza desde la exploración documental y la consulta a fuentes testimoniales. Se finaliza con el registro y la construcción del mapa de situación actual en los distintos niveles de formación universitaria.

Palabras claves: paisajístico; enseñanza; historiografía; Argentina.

Referencias espaciales y temporales: Argentina; Siglo XX - Siglo XXI.

ABSTRACT

Argentina is recognized as a pioneer territory in Latin America in terms of building knowledge, teaching and landscape practice. The formal antecedents are recorded at the beginning of the 20th century, in the context of agronomic sciences. Then, it follows the architecture and urban planning, up to the present condition with a multiplicity of disciplinary approaches. This academic development allows the traditional notion of landscaping to evolve into the field of “landscape architecture” – in correspondence to the international context of the most developed countries in the field –. This paper presents a descriptive and quantitative study as a synthetic testimony of the events, people and institutions that mark important milestones in the passing of this story. The work is carried out from the documentary exploration and the consultation of testimonial sources. It ends with the registration and construction of the current situation map at the different levels of university education.

Key words: landscaped; teaching; historiography; Argentina.

Time and space references: Argentina; 20th century - 21st century.

Introducción

La República Argentina resulta pionera en lo que a construcción disciplinar se refiere, respecto de la educación paisajística en Latinoamérica. Los antecedentes formales de enseñanza se remontan a los inicios del Siglo XX, a diferencia de otros países de gran relevancia en la materia como México, Chile o Brasil, en los cuales emergen antecedentes al avanzar la segunda mitad del siglo pasado. En Chile se inician actividades en 1969 con la fundación de la licenciatura en “Diseño Paisajista” de la Universidad de Chile. Años más tarde, le sigue la Universidad Central con la carrera de “Ecología y Paisajismo” de 1988 —actualmente “Arquitectura del Paisaje”—. En México la primera actividad surge en 1967, como una asignatura inserta en la carrera de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1985 se crea la licenciatura en “Arquitectura del Paisaje” de la misma institución. Para el caso de Brasil la carrera de “Paisajismo” se crea en 1970, en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Federal de Río de Janeiro y en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo se incorpora la asignatura electiva de “Paisajismo” a la carrera de Arquitectura en 1971 (Soares Macedo, 2006).

En el contexto argentino se reconoce un hecho precursor: “La enseñanza de la arquitectura del paisaje en nuestro país debe relacionarse con la llegada de Carlos Thays” (Marengo, 2010, p.69). La influencia del paisajista francés marca el inicio en la capacitación informal de profesionales e incluso en la construcción de una cultura social por el diseño de jardines y espacios públicos. De alguna manera, Thays replica su modalidad de educación como discípulo de Édouard François André y Jean-Charles Adolphe Alphand —de quienes recibe la formación profesional con la participación en el desarrollo de proyectos paisajísticos para la ciudad de París—, dado que “…no tuvo una formación académica sino una instrucción práctica” (Berjman, 30 de agosto de 2018, La Nación). Desde finales del Siglo XIX, su ejercicio profesional encuentra desarrollo en gran parte de las provincias del país, e incluso en países limítrofes, como autor de números parques públicos y residenciales. Thays llega a establecer una manera de proceder y concebir el desarrollo de las grandes ciudades, con inspiración en las tendencias higienistas europeas y norteamericanas. El caso inicial, y por el cual el paisajista llega a la Argentina, es el Parque Crisol de la ciudad de Córdoba —llamado Sarmiento desde 1911—, el primer parque público proyectado en el país en 1889 (Períes, Kesman y Barraud, 2019). En 1891, Thays gana el concurso para ocupar el cargo de director general de Paseos de la Ciudad de Buenos Aires, función que ejerce hasta 1913. Durante ese tiempo diseña múltiples plazas, parques, paseos y jardines de la ciudad. Su labor se extiende además al resto del país y trabaja en Entre Ríos, Salta, Santa Fe, San Juan, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Río Negro —en estas dos últimas provincias desarrolla los Parques Nacionales de Iguazú y Nahuel Huapi—. Toda su práctica y experiencia se transmite a diferentes personas en la formación técnica de oficio, pero también en roles de planificación y proyecto a partir de sus publicaciones, como el libro de paisajismo El Jardín Botánico de Buenos Aires (Thays, 1910), o la educación, como el caso de formación con Benito Javier Carrasco, otra figura protagonista en la escena nacional.

Carrasco es discípulo de Thays no solo por compartir la experiencia laboral en la Dirección de Paseos, sino también por el rol de director de su tesis en ingeniería agronómica. Esta cuestión se puede interpretar como el aspecto que impulsa el inicio formal de la historia en educación paisajística de Argentina. También se deben mencionar las aportaciones profesionales de otros inmigrantes europeos como Ernesto Oldendorff o Carlos Vereecke, quienes contribuyen al origen de la cultura paisajista (Conti, 2000).

La intención de este artículo es consolidar un documento historiográfico que dé cuenta de los hechos y protagonistas que marcan trascendencia desde el pasado para, finalmente, llegar a describir la situación actual de la enseñanza paisajística en los ámbitos de educación superior, con orientación a la planificación y proyectación del hábitat. Ello se refiere al devenir disciplinar que evoluciona desde la noción tradicional de paisajismo al actual ámbito de la “Arquitectura del Paisaje” (Moreno, 2009), y aclarar que se trata de un campo distinto al de la Ecología del Paisaje (Morello, 2013) que cuenta con su propia historia, aunque ambas disciplinas poseen vinculaciones conceptuales y teóricas.

El trabajo que aquí se expone tiene inicio en 2016, en el marco de la dirección del Instituto del Paisaje de la Universidad Católica de Córdoba (UCC). Con el mismo se propone agrupar y sistematizar información dispersa y, fundamentalmente, aquella proveniente de fuentes primarias, dado que el relato global resulta escaso en las publicaciones. Gran parte de la información deriva de entrevistas realizadas, por quien suscribe, a Lucía Augustinoy de Barbano, Vilma Budovski de Specchia, Ana María Demo de Fiore y Martha Marengo de Tapia; un conjunto de mujeres que es testimonio clave por su rol protagónico en la historia de interés. La mecánica inicial para la obtención de la información consiste en la exploración documental, seguida de un rastreo exhaustivo de los sitios web de las instituciones educativas del país. Posteriormente se procede al contacto directo con personal de las entidades, para corroborar datos y la vigencia de la información. También se consideran numerosos aportes de múltiples personas especializadas —de Argentina y el exterior—, que contribuyen con material y respuestas a consultas particulares. Por último, la organización del II Encuentro de enseñanza e investigación del paisaje en Argentina (Períes, 2019) y el III Encuentro de enseñanza e investigación del paisaje en Sudamérica (Períes, Aponte-García y Filla-Rosaneli, 2021) realizan otra gran contribución.

Los orígenes de la educación formal en arquitectura del paisaje

Los antecedentes formales de educación se orientan a la segunda década del Siglo XX y en el contexto de las ciencias agronómicas. Carrasco es el fundador, en 1918, de la primera cátedra de “Parques y Jardines” en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con actual vigencia como cátedra de “Planificación de Espacios Verdes”. Luego sigue la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en 1931 y más tarde se suman otras facultades de agronomía del país con base en los mismos principios. En Córdoba, por ejemplo, en 1977 se incorpora la asignatura “Parques y Jardines” al plan de estudios de la carrera de Ingeniería Agronómica de la UCC, mientras que en la universidad pública (UNC) se instala en 1982 como “Espacios Verdes”.

Recién a mediados del Siglo XX entran en acción las facultades de arquitectura. El cambio en el modo de ejercer y enseñar la arquitectura, que incluye la mirada paisajística y en condición vanguardista, se gesta en Córdoba. En la afirmación de Naselli, esta perspectiva se produce desde “[…] el debate y propuesta de una compenetración ambiental de arquitectura y ciudad” (1986, p.18), sobre lo cual agrega:

Algunas de las raíces de nuestra actual tendencia contextual, ambientalista y ecológica se hincan en tierra cordobesa, entre los años 1955 y 1975, su idea de cambio y renovación en la proyección arquitectónico-urbanística. Esta idea fue, a nuestro juicio, la postre flor de la conjunción de aquellas dos tendencias arquitectónicas que formaron con su docencia a esa generación: la que recoge la herencia depurada del Clasicismo, armonía y composición del Beaux Arts, y la que se le opone, a la vez, con el tecnicismo funcionalista del Bauhaus y con la vivencia perceptual y sensualista del mundo wrightiano (Naselli, 1986, p.18).

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) es la primera del país y de América Latina en incluir contenidos paisajísticos en el plan de estudios de la carrera de Arquitectura. “El mentor fue el arquitecto Jaime Roca, diplomado en la Universidad de Michigan, y en ese momento Decano de la Facultad. Su decisión estuvo influenciada por el desarrollo de la Arquitectura Paisajista en USA, donde realizó sus estudios de arquitectura” (Budovski y Períes, 2018, p.7) y es quien promueve la renovación del plan de estudios. La propuesta se implementa en 1956 por parte del arquitecto Carlos David —formado en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional del Litoral—, con la creación de la cátedra “Plástica III Arquitectura Paisajista”. David es reconocido como arquitecto paisajista, especialidad poco habitual para la época de actuación. Su especialización tiene inicio en el campo laboral desde el desempeño como técnico de Parques y Jardines en el municipio de la ciudad de Rosario —en paralelo a sus estudios de arquitectura—. Al mudarse a Córdoba, en 1950, funda su oficina particular de arquitectura, que en 1958 se convierte en la empresa El Montecito, en sociedad con el ingeniero agrónomo Santiago Cressi (Naselli,1986), lo cual evidencia el enfoque innovador de su trabajo desde un accionar interdisciplinar. Luis Roca —profesor adjunto de la cátedra de David— se refiere a su perfil profesional en la carta pública que expresa con motivo de su fallecimiento:

Abrazó la Arquitectura no como una solución material a los eternos problemas del subsistir, no como una solicitud intelectual sino como un medio para poder volcar en ella todo un bagaje de anhelos y potencialidades del espíritu. Porque su arquitectura no estaba amasada sólo con la levadura del hormigón, de la mampostería y del hierro, con el material inerte que se traduce en el edifico, en el monumento, en la obra a veces retumbante y sonora. Su amor estaba puesto en la naturaleza y dentro de ella, sobre todas las otras en algo más efímero, pero más orgánico, mucho más débil pero más hermoso: el mundo vegetal, la planta y todo ese conjunto de implicancias que trae consigo el conocimiento profundo, exhaustivo de aquél cuando se trata como él lo hacía, gran arquitecto de organizar el hábitat con esa tónica y tales protagonistas (Roca, documento inédito, octubre de 1977).

Alineado a lo expuesto, resulta importante señalar que, en aquel contexto, la mayoría de quienes afrontan la arquitectura paisajista lo hacen por sus propios medios, sin formación académica específica. En palabras de la arquitecta Demo:

Los arquitectos [y arquitectas] paisajistas de aquellos comienzos fuimos autodidactas, lectores de los escasos libros extranjeros que se podían introducir al país. En los primeros tiempos, nos fuimos formando nosotros mismos, había interesados en el tema entre los encargados de la cátedra de Paisajismo y de cátedras afines, quienes fueron nuestros profesores y mentores; escuchábamos sus clases y conferencias. Sus enseñanzas eran objeto de revisión en reuniones semanales donde tratábamos temas que intentaban ordenar una teoría del paisaje y buscábamos "desarrollarnos". De esta manera se formó un cuerpo teórico para aplicar académicamente, dado que todos estábamos incorporados a la estructura docente universitaria en la UNC (Demo y Períes, 2017).

Con la excepción de Demo, que había tomado cursos de grado en la Universidad de Oregón (USA), el material bibliográfico que ingresa desde el exterior representa la base principal de acceso al conocimiento. Los textos de John O. Simonds, Barry Starke, William H. Whyte, Kevin Lynch, Ian L. McHarg, Thomas F. Saarinen, Yi-Fu Tuan, Amos Rapoport, Gordon Cullen y Robin C. Moore —de origen norteamericano— son citados como las fuentes recurrentes de lectura que influyen el pensamiento local. También se destaca la relevancia de las conferencias y seminarios impartidos en el país por Robin C. Moore, Lawrence Walquist y Robert Mortensen. Con posterioridad, la posibilidad de viajar a los congresos mundiales de la Federación Internacional de Arquitectura del Paisaje (IFLA) significa otra fuente relevante de contacto con el saber disciplinar.

La innovación de la UNC, con la incorporación de contenidos paisajísticos, junto al enfoque morfológico de la arquitectura interior y el equipamiento, impacta en el perfil de graduación y se torna un modelo a seguir por otras instituciones. Al caso precursor le suceden: en 1964 la asignatura “Paisajismo” en la UCC —también fundada por David— y la asignatura optativa “Diseño del Paisaje” creada por la arquitecta Martha Marengo en 1968 para la carrera de Arquitectura de la UBA —esta materia electiva se incluye como asignatura curricular en 1972, denominada “Diseño Paisajístico”—. Luego, siguen a la propuesta la mayoría de las escuelas del país, ya sea con actividades curriculares obligatorias u optativas. Todas ellas con permanencia en la actualidad e incluso la consideración en los nuevos programas de arquitectura.

En cuanto a la formación específica de lo que hoy en día se denomina Arquitectura del Paisaje (como disciplina), en 1973 se funda el Instituto del Paisaje de la UCC como primer centro de estudios particulares de Latinoamérica y en ese ámbito emerge la especialización en “Arquitectura paisajista” —también primer programa de posgrado de la región—. La carrera es planificada por Demo como directora, junto a las arquitectas María Generosa Avila de Sattler y Lucía Augustinoy de Barbano, con orientación a profesionales de la arquitectura a quienes se les otorga el título “Arquitecto especialista en diseño del paisaje” —oficializado por el Ministerio de Educación de la Nación en 1978— y del que egresan docentes del área de Córdoba y de otras provincias. Esta carrera de especialización se caracteriza por un enfoque multidisciplinar que se evidencia en la conformación del cuerpo docente: el Dr. en Derecho, Sociólogo y Filósofo Juan Carlos Agulla; el Dr. en Ciencias Naturales Ricardo Luti; la Dra. en Ciencias Biológicas Inés Noher De Halac; la Arq. Urbanista María Elena Foglia; la Ing. Forestal Sara Hilal; y las Arquitectas Paisajistas Martha Marengo de Tapia y Titina Madoery, junto a los arquitectos del campo morfológico Raúl Bulgheroni, Raúl Ferreira Centeno y César Naselli. En comprobación de este enfoque, la arquitecta Budovski se refiere a la especialización desde su experiencia como estudiante:

Los dos años cursados fueron intensos en dedicación y aprendizaje, con una currícula muy completa que fue integrando saberes relacionados a morfología, sociología, historia, botánica, ecología, fotografía, reconocimiento vegetal en todos sus estratos, el mantenimiento y la tecnología constructiva del paisaje, la enseñanza universitaria y fundamentalmente el diseño en todas sus escalas, incluida la planificación del paisaje (Budovski y Períes, 2017).

El dictado de esta carrera se interrumpe en julio de 1980. Su continuidad fue económicamente inviable en el marco de una institución privada. De inmediato surgen otros cursos de posgrado en Buenos Aires y La Plata. En 1980, Marengo funda el curso superior “Planificación del Paisaje” en la UBA, orientado a profesionales de la arquitectura, ingeniería civil y agronómica. Según su creadora y directora “El plan de estudios del curso comprendía tres áreas: formación, diseño y construcción del paisaje” (Marengo, comunicación personal, 15 de mayo de 2021). La estructura curricular se integra con seminarios de apoyo y culmina con una tesis en formato operacional, la cual consiste en el desarrollo detallado de un proyecto de tratamiento del espacio exterior, a escala regional. En 1991, el curso se define como carrera de especialización en “Arquitectura Paisajista” y en 2009 se redefine como “Planificación del Paisaje” —en actual funcionamiento— con un plan de estudios integrado por tres módulos: paisaje urbano, rural y regional.

El caso de la UNLP se desarrolla desde 1982 con sede en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, e impulsado por el ingeniero agrónomo Ernesto Belli. Este curso recibe la denominación “Planeamiento Paisajista y Medio Ambiente” —mismo título de la serie de publicaciones didácticas en tres tomos autoría de Belli junto a Alfredo Benassi (2003, 2004 y 2005)—. La propuesta se orienta a profesionales de la arquitectura, biología e ingeniería agronómica o forestal. En el año 2000 alcanza la versión a distancia, mediante el sistema de aprendizaje autónomo multimedial y en 2002 se convierte en carrera de especialización.

La creación de una carrera con título de grado se demora hasta 1993 y surge de la integración de las unidades académicas de arquitectura y agronomía de la UBA, con la denominación “Diseño del Paisaje”. En 2002 es convertida en carrera de licenciatura bajo el título “Planeamiento y diseño del paisaje”, con un trayecto de cursado de cinco años. La comisión redactora del plan de estudios original “se integra por las arquitectas Marengo y Martha Bonifati junto al ingeniero agrónomo Gustavo Nizzero” (Marengo, comunicación personal, 15 de mayo de 2021).

Resulta importante señalar que las personas que impulsan las primeras actividades educativas, tanto en Buenos Aires cómo en Córdoba, convergen en la creación del Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas en el año 1971 —Marengo (presidenta), David (vicepresidente) junto a Demo y Carlos Picco, entre demás partícipes de la época—, lo cual constituye la primera asociación latinoamericana en integrarse a IFLA, y desde ese ámbito se realiza un gran aporte al campo de formación profesional con el dictado de cursos de capacitación desde 1973. En la misma línea de acciones que bregan por consolidar la disciplina, pero en el contexto de América Latina, es en 1988 cuando la arquitecta Demo y Pradial Gutiérrez forman parte de la fundación de la Unión Latinoamericana de Paisaje (ULAP), un acontecimiento cumbre que gesta el ingeniero agrónomo Carlos Pellegrino (Uruguay) y del que participan Burle Marx (Brasil) como presidente honorario, Martha Fajardo y Alfonso Leiva (Colombia), Marta Viveros Letelier (Chile), Carlos Contreras (México), entre más representantes de la región. El conjunto de profesionales reunidos en Uruguay plantea la preocupación por las intervenciones agresivas al medio ambiente y la necesidad de educación en la materia, aspecto que se expresa en la Carta de Salto:

El perfil de cualquiera de los profesionales actualmente involucrados en nuestros países no corresponde a las reales necesidades que plantea el ejercicio profesional, en el área de la planificación ambiental y del paisaje, en todas sus escalas. El profesional requerido, debe ser especialmente sensible al contexto socioeconómico cultural en que interviene; estar capacitado para actuar en equipos interdisciplinarios, y abarcar el conocimiento del soporte geo-ecológico según la vocación del sitio. La formación de este profesional garantizará que su actuación tenga un compromiso con los aspectos estéticos y de estructuración espacial (ULAP, 1988, p.1).

La ULAP produjo un colectivo profesional activo que, con el pasar de los años, pierde continuidad y en 2012 es rescatado —en su esencia de principios— por Fajardo, en lo que actualmente se da en llamar la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje, con mirada amplia a múltiples campos de actuación, inclusive la educación e investigación.

La investigación científica, si bien no es el foco de atención de este artículo, demanda su mención por el aporte profundo y articulado a la enseñanza. Los registros formales se detectan luego del retorno de la democracia, cuando las instituciones reorganizan la investigación y extensión junto a los subsidios de organismos oficiales. En 1985, dentro del ya citado Instituto del Paisaje UCC, Demo conforma el equipo de investigación “Paisaje y Territorio” junto a las arquitectas Budovski y Graciela Heinzman, con subsidios otorgados por el Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Provincia de Córdoba. En palabras de Demo (2017): “Este fue un gran logro, primero conseguir un subsidio para investigación en esa época y segundo para la disciplina de la Arquitectura Paisajista.” Según Budovski (2017): “Es de destacar que la investigación además sirvió para la formación de recursos humanos de estudiantes de grado y profesores de las cátedras de arquitectura paisajista de Córdoba, también de pasantes de países extranjeros.” Otra personalidad relevante en la materia es César Naselli, quien desarrolla una base teórica sobre paisaje urbano como producto de su labor académica en UNC y UCC. Su obra editorial emblemática y fundante es el libro De ciudades, formas y paisajes (Naselli, 1992), en el que se compila una serie de textos y dibujos del autor, los cuales derivan de sus experiencias previas de investigación y el dictado de conferencias y cursos para universidades de Sudamérica y Norteamérica.

En UNLP, también en 1985. da inicio la investigación disciplinar con la fundación del Instituto de Estudios del Hábitat “[…] ámbito donde se comenzaron a desarrollar y gestar las ramas de la investigación que se implementarían en las próximas tres décadas” (Varela, 2019, p.1). De ese contexto derivan dos obras protagónicas de Graciela Silvestri y Fernando Aliata: El Paisaje en las Artes y las Ciencias Humanas (1994) y El paisaje como cifra de armonía (2001). En 1995 el director del Instituto Elias Rosenfeld junto a la arquitecta Olga Ravella, impulsan la red internacional “Pehuén” —juntamente con representantes de universidades de Europa y Chile— orientada al estudio de temáticas urbano-ambientales; de la cual, diez años más tarde, se crea la maestría “Paisaje, Medioambiente y Ciudad”, bajo la dirección de Ravella.

En la década de 1990 las investigaciones vinculadas a la valoración, planificación y proyecto de paisaje cobran mayor importancia en distintas universidades, pero es posterior al año 2000 cuando el panorama comienza a consolidarse, emergen nuevos grupos y se multiplican diversas líneas temáticas.

La educación de arquitectura del paisaje en el Siglo XXI

En las primeras dos décadas del nuevo siglo la oferta de formación se diversifica en cuanto a propuestas de múltiples niveles de enseñanza. En el año 2000 se crea la segunda licenciatura del país en la Universidad del Museo Social Argentino, bajo la denominación “Diseño del Paisaje”. En 2004, inicia la carrera de “Ingeniería en Paisaje” de la Universidad Nacional de Catamarca. Ambas carreras se suman al esquema de grado fundado por la carrera de la UBA (1993)

En cuanto a los niveles de posgrado, en 2002 se inaugura la primera maestría del país en la UCC, con la denominación “Arquitectura Paisajista”, desarrollada por Demo con Augustinoy y dirigida por el arquitecto Juan Carlos Wehbe. En el mismo año, el curso “Planeamiento Paisajista y Medio Ambiente” de la UNLP se convierte en carrera de especialización. En 2003 se crea la especialización en “Diseño y planificación del paisaje” de la UNC, desarrollada y dirigida por la arquitecta Alba Di Marco. Al mismo momento surge el seminario de posgrado en “Arquitectura del Paisaje” de la Universidad Torcuato Di Tella, convertido en 2005 en programa para graduados bajo el mismo nombre —sin ser carrera que otorgue título de posgrado—, el cual es promovido y posteriormente dirigido por la arquitecta Cora Burgin. A estas propuestas precursoras le siguen otras carreras de distintas instituciones. En la UNLP las maestrías en “Hábitat Paisajista” y “Paisaje, Medioambiente y Ciudad”. En la Universidad de Morón la maestría “Planeamiento y Gestión del Paisaje”. En la Universidad de Mendoza la especialización en “Paisajismo” y la diplomatura “Arquitectura del Paisaje”. En la UCC la diplomatura “Gestión y manejo del Paisaje”. La propuesta más reciente es la maestría “Arquitectura del Paisaje” de la Universidad Nacional de Rosario. En este periodo, el elenco de carreras de posgrado constituye una oferta variada, condición singular, en relación con otras áreas de conocimiento, dado que “la universidad argentina se ha caracterizado por priorizar la formación de grado” (De La Fare, 2008, p. 3). Argentina, en cuanto a posgrados, se encuentra en una posición privilegiada —al igual que México— con relación a los demás países de Latinoamérica.

Lo más interesante en lo que respecta a los posgrados citados es la construcción interdisciplinar, la posibilidad concreta de “[…] formar especialistas desde sus respectivas carreras de origen para intervenir en el paisaje y por ello en el medio ambiente” (Larrea, 2003, p.67). Estas carreras orientadas a profesionales de la arquitectura, biología, geografía, geología, ingenierías agronómica, civil, forestal o ambiental, entre otras disciplinas con implicancia directa al paisaje, no sólo establecen un imbricado entramado de contenidos y relaciones disciplinares en sus programas curriculares, también lo hacen desde los cuerpos docente y las experiencias vivenciales y de estudio de los equipos de cursantes. Sin lugar a duda, se desarrolla un valor diferencial, respecto de las carreras de grado tradicionales, dado que aporta competencias para la práctica profesional desde la interdisciplinariedad. En este caso, los títulos otorgados no habilitan el ejercicio de la profesión, pero aportan una formación especializada para múltiples profesionales.

El nivel de pregrado se conforma en este mismo periodo con las tecnicaturas “Parques y Jardines” de la Universidad Nacional de Catamarca, “Composición de Parques y Jardines” de la Universidad Nacional del Litoral, “Jardinería y Floricultura” de la UNC y “Diseño paisajístico” de la Universidad Siglo 21.

Para el año 2020 —según el relevamiento realizado en el Instituto del Paisaje UCC—, el estado del arte del Siglo XXI (2000 a 2020), respecto de la oferta educativa de nivel universitario en arquitectura del paisaje, se corresponde con la información expuesta en la Tabla 1.

| EDUCACIÓN UNIVERSITARIA | |||

| Institución | Nivel académico | Carrera o actividad curricular | Denominación |

| Universidad Argentina de la Empresa | Grado | Asignatura (Carrera Arquitectura) | Diseño del Paisaje |

| Universidad Blas Pascal | Grado | Asignatura (Carrera Arquitectura) | Arquitectura Paisajista I |

| Asignatura (Carrera Arquitectura) | Arquitectura Paisajista II | ||

| Asignatura (Carrera Licenciatura en Gestión Ambiental) | Planificación Urbana y Paisajística | ||

| Universidad Católica de Córdoba | Grado | Asignatura (Carrera Arquitectura) | Paisajismo |

| Asignatura electiva (Carrera Ingeniería Agronómica) | Parques y Jardines | ||

| Posgrado | Diplomatura | Gestión y Manejo de Paisaje | |

| Maestría | Arquitectura Paisajista | ||

| Universidad Católica de Salta | Grado | Asignatura electiva (Carrera Arquitectura) | Paisajismo |

| Asignatura electiva (Carrera Arquitectura) | Paisaje I | ||

| Asignatura electiva (Carrera Arquitectura) | Paisaje II | ||

| Posgrado | Asignatura (Especialización en Diseño Arquitectónico Bioambiental) | Ciudad y Paisaje | |

| Asignatura (Maestría en Valoración del Patrimonio natural y cultural) | Territorio y Paisaje | ||

| Universidad Católica de Santa Fe | Grado | Asignatura electiva (Carrera Arquitectura) | Paisaje, Arquitectura y Ciudad |

| Universidad de | Grado | Asignatura electiva (Lic. en Ciencias Ambientales) | Ecología del Paisaje |

| Licenciatura | Planificación y Diseño del Paisaje | ||

| Posgrado | Asignatura (Especialización en Proyecto urbano) | Paisaje a Escala Urbana | |

| Asignatura (Maestría en Tecnologías urbanas sostenibles) | Paisaje y Biodiversidad en Áreas Urbanas | ||

| Especialización | Planificación del Paisaje | ||

| Universidad de Congreso | Grado | Asignatura (Carrera Arquitectura) | Diseño de Interior y de Paisaje |

| Asignatura electiva (Carrera Arquitectura) | Paisaje Cultural | ||

| Universidad de Flores | Grado | Asignatura electiva (Carrera Arquitectura) | Ecología del Paisaje |

| Universidad de Mendoza | Grado | Asignatura (Carrera Arquitectura) | Ambiente III |

| Posgrado | Diplomatura | Arquitectura del Paisaje | |

| Especialización | Paisajismo | ||

| Universidad de Morón | Grado | Asignatura electiva (Carrera Arquitectura) | Arquitectura del Paisaje |

| Posgrado | Maestría | Planeamiento y Gestión del Paisaje | |

| Universidad del Museo Social Argentino | Grado | Licenciatura | Diseño del Paisaje |

| Universidad Nacional de Catamarca | Pregrado | Tecnicatura | Parques y Jardines |

| Grado | Asignatura (Carrera Arquitectura) | Arquitectura Paisajista | |

| Asignatura (Carrera Arquitectura) | Diseño del Paisaje Urbano | ||

| Ingeniería | Ingeniería de Paisajes | ||

| Universidad Nacional de Córdoba | Pregrado | Tecnicatura | Jardinería y Floricultura |

| Grado | Asignatura (Carrera Arquitectura) | Arquitectura Paisajista | |

| Asignatura electiva (Carrera Arquitectura) | Gestión Ambiental del Paisaje | ||

| Asignatura electiva (Carrera Ingeniería Agronómica) | Planificación, Gestión y Manejo de Espacios Verdes | ||

| Posgrado | Asignatura (Maestría en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano) | Paisaje y Diversidad | |

| Asignatura (Maestría en Urbanismo) | Paisaje Urbano y Espacio Público | ||

| Asignatura (Doctorado en Arquitectura) | Problemática y Gestión del Patrimonio y Paisaje | ||

| Especialización | Planificación y Diseño del Paisaje | ||

| Universidad Nacional de Cuyo | Grado | Asignatura (Carrera Arquitectura) | Diseño del Paisaje |

| Asignatura (Carrera Ingeniería Agronómica) | Espacios Verdes | ||

| Universidad Nacional de La Plata | Grado | Asignatura (Carreras Ingeniería Agronómica) | Planeamiento y Diseño del Paisaje |

| Asignatura (Carreras Ingeniería Forestal) | Planeamiento y Diseño del Paisaje | ||

| Asignatura electiva (Carrera Arquitectura | Planeamiento y Diseño del Paisaje | ||

| Posgrado | Asignatura (Maestría en Arquitectura y Hábitat Sustentable) | Paisaje y Ciudad | |

| Especialización | Planeamiento Paisajista y Ambiente | ||

| Maestría | Paisaje, Medioambiente y Ciudad | ||

| Maestría | Hábitat Paisajista | ||

| Universidad Nacional de La Rioja | Grado | Asignatura (Carrera Arquitectura) | Paisajismo |

| Universidad Nacional del Litoral | Pregrado | Tecnicatura | Composición de Parques y Jardines |

| Grado | Asignatura electiva (Carrera Arquitectura) | Arquitectura del Paisaje | |

| Universidad Nacional de Mar del Plata | Grado | Asignatura electiva (Carrera Arquitectura) | Proyecto, Paisaje, Ambiente |

| Universidad Nacional del Nordeste | Grado | Asignatura electiva (Carrera Arquitectura) | Arquitectura Paisajista |

| Universidad Nacional de Rosario | Grado | Asignatura electiva (Carrera Arquitectura) | Paisajes: Manifestaciones espaciales de la Cultura y la Naturaleza |

| Posgrado | Maestría | Arquitectura del Paisaje | |

| Universidad Nacional de San Juan | Grado | Asignatura (Carrera Arquitectura) | Programación Visual de Espacios Verdes |

| Universidad Nacional de Tucumán | Grado | Asignatura electiva (Carrera Arquitectura) | Diseño del Paisaje |

| Universidad Siglo 21 | Pregrado | Tecnicatura | Diseño Paisajístico |

| Universidad Torcuato Di Tella | Grado | Asignatura (Carrera Arquitectura) | Arquitectura del Paisaje |

| Posgrado | Programa | Arquitectura del Paisaje | |

| Nota: Las actividades impartidas en más de una sede de la misma carrera no se duplican. | |||

Tabla 1: Inventario de educación universitaria sobre arquitectura del paisaje 2000-2020. Fuente: elaboración del autor, 2021.

Como se evidencia en la tabla, en el periodo citado se registran 61 actividades de educación correspondientes con 24 instituciones oficiales, de las cuales el 50% son entidades públicas. Del total de actividades el 31,15% corresponden a carreras afines a la arquitectura del paisaje: 4 tecnicaturas de pregrado, 3 carreras de grado y 12 posgrados (1 curso, 2 diplomaturas, 4 especialidades y 5 maestrías); el 68,85% restante se integra por asignaturas curriculares o electivas de carreras no específicas (34 asignaturas de grado y 8 en posgrados), asociadas con arquitectura, urbanística, gestión ambiental e ingeniería agronómica o forestal. Este último dato resulta significativo porque con estas asignaturas se dispersa conocimiento de paisaje en carreras de múltiples disciplinas. Al respecto, se destaca la singularidad de que todas las carreras de Arquitectura del país posean al menos una asignatura (obligatoria o electiva) de idiosincrasia paisajística, lo cual establece un rasgo distintivo para la formación profesional en Argentina, que la distingue de otros países de la región.

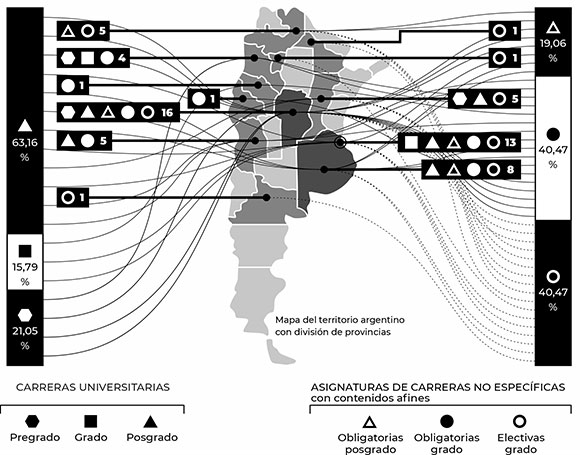

Otro aspecto relevante es la distribución geográfica. El territorio de la República Argentina posee una extensión de 2,78 millones km² (Instituto Geográfico Nacional de la República Argentina, 2020) y un desarrollo longitudinal de 4.361km —entre los extremos norte y sur de la superficie continental—. Ante la magnitud superficial, la oferta de formación se concentra en el centro-este del país, tal como se ilustra en la Figura 1. La mayor concentración se encuentra en las ciudades de Córdoba (5 carreras específicas y 11 asignaturas en carreras no específicas) y CABA (5 carreras específicas y 8 asignaturas en carreras no específicas) —las dos metrópolis de mayor población—, junto a instituciones de la provincia de Buenos Aires, particularmente La Plata (3 carreras específicas y 4 asignaturas en carreras no específicas). A estas ciudades no solo acuden estudiantes de todo el territorio nacional, también lo hacen desde países limítrofes. Este último factor generalmente obedece a la condición de gratuidad de la educación pública y también el costo reducido en aranceles de posgrado, que favorece a extranjeros por el tipo de cambio monetario.

Figura 1: Mapa de educación sobre arquitectura del paisaje en Argentina, durante el periodo 2000-2020. Fuente: elaboración del autor, 2021.

También es importante agregar que, a la plataforma académica expuesta de grado y posgrado, se le suman otras alternativas no universitarias como diplomaturas, tecnicaturas o cursos de nivel terciario, impartidos por instituciones oficiales. Se registra presencia en CABA y las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Formosa, Mendoza, Neuquén y Santa Fe. Estas actividades plantean una aproximación de enfoque más práctico y operativo sobre paisajismo, lo cual resulta valioso para la formación de recursos humanos en términos de capacitación de oficio.

La arquitectura del paisaje en la actualidad

En la situación actual (julio de 2021) el panorama se ve reducido en relación con el relevamiento de los años anteriores. Respecto a los programas de posgrado se confirma un total de seis carreras en curso: tres maestrías (Córdoba, La Plata y Rosario), dos especializaciones (CABA y Córdoba) y el programa de Torcuato Di Tella; esos datos representan la discontinuidad de seis carreras. En cuanto a la formación de grado se corrobora la licenciatura de la UBA y la ingeniería de Catamarca; solo se registra la suspensión de una licenciatura. Las carreras de pregrado se mantienen con excepción de la tecnicatura de Universidad Siglo 21, la cual funciona por un corto periodo. Las asignaturas que se incluyen en las carreras no específicas se mantienen constantes. Pese a la considerable disminución de carreras, la situación de Argentina es positiva en comparación con la región. La oferta resulta variada y las carreras en curso poseen amplia trayectoria con docentes especialistas y calidad académica.

En todos los casos citados se evidencian enfoques temáticos y contenidos propios a la arquitectura del paisaje, aunque no siempre se emplea la misma denominación. Este dato, de alguna manera, se ve reflejado en la variación de contenidos de los planes curriculares. En algunos casos hay enfoques con orientación naturalista, botánica y ecológica. En otros casos, se pondera la planificación urbano-paisajística y el ejercicio proyectual. La diferenciación de enfoques, en general, obedece al contexto institucional de residencia de los programas, ya sean facultades de arquitectura y urbanismo o de las ciencias aplicadas y naturales. Estos perfiles particulares, en ningún caso dejan de lado la mirada holística en torno a los contenidos multidisciplinares del paisaje.

Conclusiones

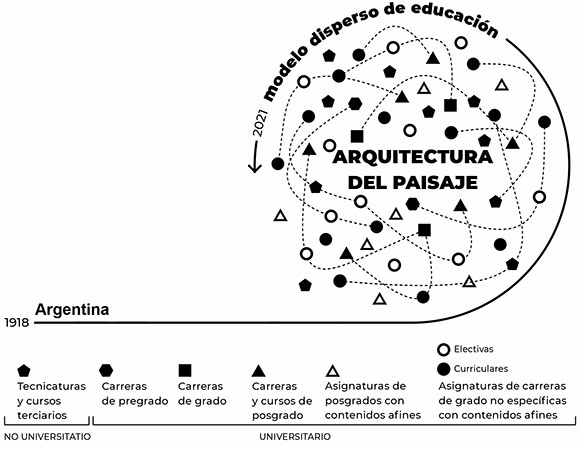

Del estudio de la información recabada y de la relación y naturaleza de los datos, se deduce la condición de un modelo de enseñanza “disperso” (Figura 2). Ello se corresponde con la diversidad de la oferta educativa en cuanto a la variedad de actividades, los múltiples niveles académicos, los enfoques temáticos y la distribución territorial. Todo ello evidencia dispersión y se distancia de los modelos que imperan en otras regiones del mundo, en los cuales la disciplina se formaliza desde una oferta homogénea. Al mismo tiempo, esta situación evidencia una lógica de carácter particular y acorde a los alcances y posibilidades locales. De este modo, el enfoque de la educación, en torno a la planificación y proyecto del hábitat con enfoque paisajístico, se desarrolla con identidad propia, lo cual establece un valor de originalidad. El modelo revela que la “arquitectura del paisaje”, en el país, es todavía una disciplina en construcción.

Figura 2: Esquema conceptual del modelo de educación sobre arquitectura del paisaje en Argentina. Fuente: elaboración del autor, 2021.

Los resultados obtenidos en este trabajo tienen sus limitaciones, dado que se enfocan en un análisis con predominio cuantitativo, lo cual establece una perspectiva reduccionista de la situación. Sin embargo, tiene sentido propio desde la resolución y aporte de conocimiento. Se puede reconocer el valor por la inexistencia del registro situacional y del historial desarrollado como itinerario de la enseñanza disciplinar, desde los orígenes hasta la actualidad. También se pone el acento en dar a conocer el proceso que conlleva al escenario presente, honrar las personas que construyeron “cimientos” con prospectiva y contribuyeron a la formación de muchas otras —claro que podrían existir omisiones y cabe expresar que el criterio prioriza las acciones pioneras—. Al mismo tiempo se advierte que, a partir de esta base, se abre la posibilidad de realizar una próxima investigación que produzca contrastaciones y evaluaciones cualitativas de los planes de estudios y contenidos curriculares, al igual que aquellos aspectos vinculados con las configuraciones didácticas (Litwin, 1997). Es decir, cómo se enseña la arquitectura del paisaje en el país.

Por último, reflexionar sobre la disminución de carreras, si bien los motivos no son corroborados, se intuye coherencia con la inestabilidad socioeconómica. Esta reducción resulta contradictoria al panorama cultural global, al fenómeno de concientización generalizado en cuanto al valor y necesidad de perspectivas paisajísticas para contrarrestar los desequilibrios medioambientales —cambio climático, decrecimiento de biodiversidad, contingencia sanitaria, desigualdad social—. El conflicto pandémico pone en evidencia y exacerba la crisis planetaria y el paisaje, hoy, posee toda la atención del mundo, como nunca en la historia de su tratamiento, desde múltiples ámbitos y estratos sociales, educativos, científicos, gubernamentales e incluso empresariales. Todo hace suponer que la sociedad y las nuevas generaciones de estudiantes podrán encontrar vocación y profesión en la arquitectura del paisaje y se fortalezca así la educación en ese campo, por su implicancia directa en el desarrollo territorial sostenible.

AGRADECIMIENTOS

Para quienes contribuyeron con información y documentos específicos: Lucía Augustinoy, Vilma Budovski, Cora Burgin, Bibiana Cicutti, Ana María Demo, Noemí Goytia, Juan Lecuona, Martha Marengo, Fabio Márquez, Inés Moisset, Diana Perazzolo, Juan Pablo Porta, Carlos Thays, Leandro Varela (Argentina); Alessandro Filla Rosaneli (Brasil), Cristina Felsenhart, Ricardo Riveros (Chile); Gloria Aponte, Martha Fajardo (Colombia); Karla Hinojosa (México); Rafel Dodera, Rosana Sommaruga (Uruguay).

1. Aliata F. y Silvestri, G. (1994). El paisaje en el arte y las ciencias humanas. Buenos Aires, Argentina: Centro Editor de América Latina. [ Links ]

2. Belli, E. P. y Benassi, A. H. (2003, 2004, 2005). Planeamiento Paisajista y Ambiente: Tomos I, II y III. La Plata, Argentina: Belli & Benassi. [ Links ]

3. Berjman, S. (30 de agosto de 2018). Carlos Thays, el francés que le dio color a los parques y estancias argentinas. La Nación. Recuperado de: https://www.lanacion.com.ar/turismo/carlos-thays-el-frances-que-le-dio-color-a-los-parques-y-estancias-argentinas-nid2160364/ [ Links ]

4. Budovski, V. y Períes, L. (2017). Entrevista a Vilma Budovski de Specchia por Lucas Períes. [Archivo PDF]. Recuperado de: https://docs.wixstatic.com/ugd/bfa929_37571a9351754d91b29149b525b2822c.pdf [ Links ]

5. Budovski, V. y Períes, L. (2018). La trayectoria de la enseñanza del paisaje en Córdoba. En L. Períes (Comp.), La enseñanza del paisaje en Córdoba. Córdoba, Argentina: UCC. [ Links ]

6. Conti, M. I. (2000). Una aproximación a la historia de la arquitectura paisajista Argentina. La Plata, Argentina: LINTA. [ Links ]

7. De La Fare, M. (2008). La expansión de carreras de posgrado en Educación en Argentina. Archivos de Ciencias de la Educación, 2(2), pp. 1-18. [ Links ]

8. Demo, A. M. y Períes, L. (2017). Entrevista a Ana María Demo de Fiore por Lucas Períes. [Archivo PDF]. Recuperado de: https://docs.wixstatic.com/ugd/bfa929_c51983d9ab8145cabeed6ff9ad61d8eb.pdf [ Links ]

9. Larrea, W. (2003). La enseñanza del paisaje. Contextos, 12, Naturaleza y paisaje, pp. 66-67. [ Links ]

10. Litwin, E. (1997). Las configuraciones didácticas: una nueva agenda para la enseñanza superior. Buenos Aires, Argentina: Paidós. [ Links ]

11. Marengo de Tapia, M. (2010). Arquitectura del paisaje en las universidades argentinas. El jardín en la Argentina, 75, pp. 68-71. [ Links ]

12. Morello, J. H. (2013). La ecogeografía y el diseño del paisaje regional argentino. Ciencia e Investigación Reseñas, 1(2), pp. 54-64. [ Links ]

13. Moreno F. O. (2009). Arquitectura del paisaje: retrospectiva y prospectiva de la disciplina a nivel global y latinoamericano. Revista de Arquitectura, 15(19), pp. 6-13. Recuperado de: https://doi.org/10.5354/0719-5427.2013.27994 [ Links ]

14. Naselli, C. (1986). El filo de la navaja: Carlos Alberto David, arquitecto paisajista argentino. Summa, 227, pp. 18-21. [ Links ]

15. Naselli, C. (1992). De ciudades, formas y paisajes. Asunción, Paraguay: Arquna. [ Links ]

16. Períes, L. (Comp.) (2019). La enseñanza e investigación de paisaje en Argentina. Córdoba, Argentina: UCC. [ Links ]

17. Períes, L., Aponte-García, G. y Filla-Rosaneli, A. (2021). La enseñanza e investigación de paisaje en Sudamérica. Córdoba, Argentina: UCC. [ Links ]

18. Períes, L., Kesman, C. y Barraud, S. (2019). Catálogo de paisaje del Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba. Córdoba, Argentina: EDUCC. [ Links ]

19. Silvestri, G. y Aliata, F. (2001). El paisaje como cifra de armonía. Buenos Aires, Argentina: Nueva Visión. [ Links ]

20. Soares Macedo, S. (2006). O ensino de paisagismo na FAUUSP e a figura de Miranda Magnoli. Paisagem Ambiente: ensaios, 21, pp. 43-54. [ Links ]

21. Thays, C. (1910). El Jardín Botánico de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina: Peuser. [ Links ]

22. ULAP (1988). Carta de Salto. Salto Grande: Unión Latinoamericana de Paisaje. [ Links ]

23. Varela, L. (2019). Dossier: Paisaje y resiliencia urbana. Estudios del Hábitat, 17(1), pp. 1-5. Recuperado de: https://doi.org/10.24215/24226483e056 [ Links ]