Introducción

La arquitectura, como campo intelectual (Bourdieu, [1966]2002), ha legitimado ciertos discursos sobre la vivienda que han aportado a la construcción de la autonomía de la disciplina y sus propios códigos. Este trabajo parte de la idea de que el conjunto de estos discursos, sean escritos o gráficos, construye un imaginario específico sobre la vivienda. Es decir, cierta forma compartida y legitimada entre los mismos arquitectos de pensarla y caracterizarla. Mario Sabugo escribe que los imaginarios “están constituidos por la totalidad de las representaciones en sus diferentes formas y géneros, entre ellos la ciencia, el arte, la filosofía, la ideología, la utopía, el mito, la poesía, etc.” (2015, p. 107) y que éstos se pueden diferenciar entre los instituidos y los alternativos. Los primeros son aquellos que “podrían ser asimilados […] como conjunto de significaciones que legitiman y rigen el conglomerado de instituciones que constituyen la realidad social” (Sabugo, 2015, p. 108), mientras que los alternativos son aquellos que resultan inconmensurables en términos de los primeros. En esta dimensión, para comprender cómo se consolidan esos imaginarios, Cornelius Castoriadis (1993) sostiene que el mundo real está definido y organizado a partir de un magma de significaciones imaginarias sociales que, una vez creadas, pueden solidificarse o cristalizarse, y constituir lo que se denomina el imaginario social instituido. De la misma manera, en la historia de la arquitectura pueden encontrarse interpretaciones que se denominarán “canónicas” o “instituidas”, por ser las predominantes en las fuentes (libros fundamentalmente) tradicionales de la disciplina.1

Como consecuencia de aquellas operaciones de legitimación e institucionalización de ciertos discursos hegemónicos es que determinadas problemáticas pujantes en una época pueden caer en el olvido. En tanto, volver al estudio de las fuentes primarias de la disciplina, desde el lenguaje y sus imágenes, permite un acercamiento “alternativo” para pensar cómo se han construido los imaginarios de la vivienda. Las revistas especializadas o técnicas son generalmente consideradas de relevancia, ya que se trata de publicaciones dirigidas por ingenieros o arquitectos, destinadas a colegas y clientes, que tienen la finalidad de difundir y legitimar cierto tipo de arquitectura. Pero además,

En las revistas se insta al debate, se promueven conductas y modelan prácticas, se establecen códigos que apuntan a homogeneizar el campo disciplinar, a construir la propia identidad, a evitar los equívocos y lo confuso. En síntesis, no sólo se recepta la “opinión pública” de los especialistas, sino -y esto es lo más importante- se persigue generar una nueva opinión más decantada y legitimada por consenso y por confrontación (Cirvini, 2011, p. 19).

Desde estos supuestos es que este trabajo propone analizar los discursos presentes en Nuestra Arquitectura.2

La publicación hace su aparición en un momento marcado por la crisis sociopolítica en la Argentina que, junto con las migraciones, establecieron en agenda el problema de la vivienda. Hasta el siglo XIX había prevalecido una visión dicotómica acerca del programa de la casa, dividida entre las de ricos y pobres (Ballent y Liernur, 2014). Las primeras eran las únicas que había abordado la disciplina proyectualmente, mientras que las segundas se convirtieron para esta época en un nuevo desafío a resolver. El incremento de la población obrera en la ciudad puso el foco sobre la necesidad de viviendas de carácter social, a la vez que la aparición de una nueva clase media trabajadora demandó la especialización de los usos y funciones del habitar doméstico, e implicó la aparición de nuevos roles (de Larrañaga, 2017). NA hizo eco de estas nuevas problemáticas por resolver.

A pesar de estas discusiones, en el campo disciplinar lo que el canon y las fuentes tradicionales mayormente destacan de aquellos años son los “inicios” de la arquitectura moderna en Argentina.3 Sin embargo, la propia revista en su primer número de agosto de 1929 enumera una serie de problemáticas más pragmáticas y vinculadas al medio local que marcarían la producción de aquellos años:

Nunca, tampoco, fue tan complicada y tan difícil la labor del arquitecto; materiales y métodos nuevos de construcción que imponen líneas nuevas a las fachadas; corrientes artísticas múltiples que se diversifican y se sobreponen al infinito; [...] las necesidades cada vez más exigentes del urbanismo en nuestras grandes ciudades y por último los cien accesorios que hacen confortable la vida en el edificio moderno, todo requiere la información detenida y la elección inteligente del arquitecto (Editorial, 1929a, p. 4).

Un cierre de esta etapa puede señalarse hacia 1945, con una serie de cambios tanto editoriales como políticos e institucionales en el país. A partir del año 1946 NA evidencia una merma en la cantidad de viviendas argentinas publicadas, para pasar a ocupar gran parte de sus páginas con otras tipologías como oficinas, edificios comerciales o industriales. A la vez, su mirada se aleja en cierta medida del ámbito local para pasar a presentar exponentes internacionales. Algunos autores como Anahí Ballent (2004) o Ramón Gutiérrez (1994) han vinculado estos dos hechos y aluden, de parte de la editorial, una etapa de “resistencia cultural” (Ballent, 2004, p. 203), que implicaba críticas a la acción del Estado, publicación de más material extranjero que local y omisión de la producción de vivienda estatal.

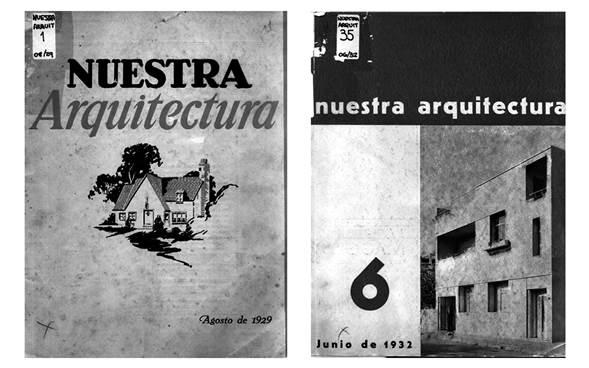

Adicionalmente, el estudio de NA en el periodo 1929-1945 resulta pertinente por el significativo predominio de la tipología de vivienda en sus números. En los diecisiete años relevados, los porcentajes de artículos dedicados a la casa ocupan entre el 60% y el 80% de las páginas, entre el 39% y el 78% de los títulos, y alcanzan hasta el 100% en números como el diez o el cuarenta y dos. Contrariamente al imaginario instituido, solo el 20% de los proyectos presentados en los primeros tres años pueden emparentarse con las explicaciones posteriores, que hablan de un lenguaje moderno caracterizado por una arquitectura despojada de ornamento. Estos tipos de viviendas ganarían lugar recién a partir de 1932 (cuando representaron el 68% de los proyectos publicados), enfatizado por el cambio de portada donde se reemplazó el dibujo de un chalet por un diseño gráfico más geométrico (Figura 1). Llegaron a ocupar dos tercios de los artículos hasta 1939, y luego decayeron a un quinto hacia el final del periodo (mismo porcentaje que abarcaban durante los primeros años).

Figura 1: Portadas de NA en el periodo 1929-1945. Izquierda: portada del n.°1, agosto de 1929, con la imagen y tipografía que se utilizó hasta el n.°33 de abril de 1932. Derecha: portada del n.°35, junio de 1932, con la gráfica que se utilizó hasta 1945. Fuente: Colección de Revistas Digitalizadas de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Centro de Documentación - Biblioteca “Prof. Arq. Manuel Ignacio Net”.

A pesar de las estadísticas, como se introdujo anteriormente, la historiografía ha abordado esta revista principalmente desde su rol como propulsora de una arquitectura ligada a la idea de lo “moderno”. Pero habida cuenta de las “otras” arquitecturas presentes, se propone profundizar sobre una serie de categorías alternativas que surgen de los propios materiales trabajados: “personas”, “necesidades y confort” y “partes de la casa”. Estas series, metodológicamente, se definieron desde un análisis de contenido específico, realizado sobre la unidad palabra en todas las notas editoriales y en todas las presentaciones de obras y proyectos que incluyeran texto.

La categoría “personas” agrupa términos referidos a figuras humanas en general. En los primeros años, más de la mitad de las menciones son referidas al propietario de la casa y un cuarto a la familia, con un quiebre hacia 1933, donde la mayoría de las menciones pasan a ser de la familia obrera y los trabajadores. En forma análoga, la categoría “partes de la casa” engloba más de quinientos términos, donde “habitación” es el más utilizado en todo el recorte temporal, seguido en proporciones del 10% de la muestra por “sala”, “cocina”, “chimenea”, “dormitorio”, “fachada” y “terreno”, así como menciones esporádicas a otras partes. La tercera categoría, “necesidades y confort” se determinó en base a una muestra de 528 palabras. En los primeros tres años predominan las ideas de “confort”, “moderno”, “gusto”, “higiene” e “instalaciones”. Luego aparecería la idea de lo “funcional”, aunque la categoría perderá intensidad a través del periodo.4 Se entiende que este análisis cuantitativo del discurso permite identificar términos y ejes temáticos que pesan significativamente en la línea editorial y en las formas de abordar el problema de la vivienda.

En este sentido, el objetivo no es la creación de un nuevo sistema clasificatorio, sino contar con herramientas para dilucidar ciertas líneas discursivas (Bril, Soffredi, Vazquez y Zimmerman, 2022) y aportar al debate de que, en la revista, las discusiones eran más amplias y complejas. Con el tiempo, la categoría de “arquitectura moderna” se limitó mayormente a identificar obras con lineamientos racionales, de volúmenes puros y sin ornamentación, cuyas ideas podrían vincularse al Movimiento Moderno internacional. Sin embargo, la idea de una arquitectura “moderna” incluyó en los números analizados otros aspectos que excedían los parámetros de lo estilístico y lo formal.

A continuación, el artículo se estructura en dos partes. En una primera sección, se presentará el marco conceptual y un relevamiento de los diversos autores que han estudiado las revistas de la disciplina en general y NA en particular. El debate sobre ideas como canon, discursos presentes e imaginarios instituidos de la vivienda, es el primer paso para entender qué imaginarios difundió en sus páginas y cuáles fueron las lecturas que se efectuaron posteriormente y que contribuyeron a instituir un discurso más bien homogéneo. Luego, en un segundo apartado, se analizarán discursos olvidados e imaginarios alternativos, mediante la revisión de profesionales agrupados en función a si fueron o no recuperados por la historiografía, y qué cantidad de artículos publicaron en la revista. Finalmente, el planteo de nuevos horizontes pretende pensar la disciplina y evidenciar que aún quedan muchas ideas por explorar sobre el imaginario de la vivienda.

Discursos presentes e imaginarios instituidos

Como se explicó anteriormente, este artículo parte del supuesto de que en las páginas de NA convivieron diversos discursos e imaginarios de la vivienda, pero no todos fueron “instituidos”. Esta visión se sustenta en el entendimiento de que muchos discursos que hoy se pueden leer en las páginas no tuvieron repercusión o relevancia en la construcción del imaginario de la disciplina. Por ello, hoy resultan “inconmensurables”, en términos de cómo se ha consolidado la idea de lo “moderno” dentro del campo. Esta observación forma parte de una discusión más compleja relacionada a la existencia de un canon dentro de la historia de la arquitectura. Trabajar con la noción de “canon” implica comprender una serie de dificultades que vienen de la mano de la propia definición del término.

Algunas de las acepciones más habituales de este concepto5 que se relacionan con el enfoque de esta investigación son: 1- “regla o precepto”: el canon funciona a modo de regla ya que prefigura qué es lo que se debe mirar o estudiar; 2- “catálogo o lista”: en esta disciplina, el canon está compuesto por una serie limitada de obras y personajes que se deberían conocer; 3- “modelo de características perfectas”: esta idea aplica en el sentido de que aquellas obras o autores incorporados al canon están allí por contar con una serie de características que las hacen relevantes en un cierto momento y lugar en particular; 4- “catálogo de autores u obras de un género de la literatura o el pensamiento tenidos por modélicos”: en este caso se refiere al catálogo de autores u obras del pensamiento arquitectónico que son considerados modélicos; y 5- “conjunto de normas o reglas establecidas por la costumbre como propias de cualquier actividad”: una vez más aparece la idea de canon como regla o norma pero esta vez establecida por la costumbre.

El concepto de canon ha sido problematizado desde diversas disciplinas, por lo que se recuperan algunas nociones relevantes. Desde la literatura, Harold Bloom, uno de sus defensores más reconocidos, ha escrito que: “El canon occidental, a pesar del idealismo ilimitado de aquellos que querrían abrirlo, existe precisamente con el fin de imponer límites, de establecer un patrón de medida que no es en absoluto político o moral” (Bloom, 1994, p. 45). Considera que no hay cognición si no hay memoria y que el canon es el verdadero arte de la memoria. Para Bloom, aquellos que forman parte del canon lo hacen porque, según ciertos criterios, se destacan entre otros. Desde otro campo, Nelly Richard cita a Jacques Derrida para definir la “función-centro” como “aquella instancia que condensa el poder de organizar ‘un número infinito de sustituciones de signos’ y de ‘ponerle límite al juego de la estructura’ de acuerdo a reglas de autoridad prefijadas” (Richard, 2010, p. 43). Para la autora, la teoría postmoderna o crítica postmodernista

[…] impulsa desde los márgenes de lo periférico y de lo subalterno ciertos descentramientos del canon; revela las arbitrariedades, las censuras y las exclusiones que se imponen en nombre de lo ‘universal’; y fuerza a las instituciones a abrirse a relatos no canónicos, a narrativas de la otredad (Richard, 2007, p. 81).

Desde la lectura de ciertos autores, se entiende que la historia de la arquitectura se encuentra fuertemente gobernada por un canon euronorteamericano. Tal como explica Francisco Liernur (2022), se trata de una construcción que tiene sus orígenes en Giorgio Vasari y sus Vite. A pesar de los diversos cuestionamientos, “lo sorprendente es que, como lo prueban Ginsburgh y Weyers, un número importante de ellas [las obras o figuras del canon vasariano] ha mantenido su rol canónico” (Liernur, 2022, p. 28). Esto parece dar cuenta de que, a pesar de que las obras o autores del canon varían levemente entre una época y otra, existe un núcleo que se mantiene estable. Pero más allá de las discusiones acerca de cómo se compone el canon, la pregunta que subyace es: ¿se podría prescindir de él? ¿Sería factible pensar en una disciplina sin obras o autores protagónicos? Según Liernur:

Nos guste o no, mientras la arquitectura siga siendo una disciplina cuyo conocimiento se sustenta en una red institucional de aprendizaje y legitimación, la cuestión del canon no puede soslayarse en la medida en que el canon es el emergente de un sistema dinámico y plástico de ‘goals and norms’ con el que ninguna disciplina puede dejar de lidiar (Liernur, 2022, p. 29).

En tanto, la propuesta aquí no es lidiar con un nuevo listado de autores u obras que deberían pasar a formar parte de ese canon, sino discutirlo y pensar nuevas formas de explicar la arquitectura doméstica difundida por NA más allá de la dualidad moderno/tradicional.

Es frecuente detectar entre los autores que han estudiado la publicación, su caracterización como “órgano difusor de la llamada arquitectura moderna” (Sánchez, 2011, p. 190), “el mayor espacio de difusión y consolidación del Racionalismo en la Argentina” (Ballent, 2004, p. 202), “el neto portavoz teórico de la arquitectura racionalista, eco de la primera generación del movimiento moderno ortodoxo europeo” (Gutman, 1994, p. 131), o su identificación “dentro del campo disciplinar como portavoz de las nuevas vertientes de Arquitectura Moderna” (Cirvini, 2011, p. 42). Fernando Martínez Nespral, en su trabajo sobre NA, incluso da cuenta, al encuestar a un grupo de profesores titulares de la FADU-UBA, que la revista “fue básicamente un medio de difusión de las ideas de la Arquitectura Moderna en nuestro medio […] Todos en este bendito país hemos coincidido en ver a NA como el paladín de la modernidad en el campo de las revistas” (1995, s/n). En general, todo este imaginario de la revista como “exponente de la modernidad” se argumenta en que la revista tradujo artículos de Le Corbusier, Gropius-Moller y otros representantes del llamado “racionalismo europeo”.

Se debe reconocer que la afirmación acerca de esta tendencia de la revista hacia la “arquitectura moderna” es, parcialmente, acertada. Es cierto que la línea editorial intentó instituir un imaginario sobre la “nueva arquitectura”, que suponía fundamentalmente un nuevo rol profesional y una nueva problemática que atender en torno al confort y la comodidad, sobre todo orientada a las casas de clase media. Así se expresaba en los primeros años:

Debido al cambio de las condiciones económicas, al planear la casa media se le presenta hoy al arquitecto un problema enteramente diferente del de hace una generación. Antes la responsabilidad estaba limitada a poco más que asegurar un proyecto artístico y buen estilo y apariencia; hoy debe proporcionarlos también; pero debe, al mismo tiempo, considerar la creciente demanda por los modernos elementos de salud y confort (Editorial, 1929b, p. 76).

El arquitecto debía además seguir, con la imaginación, “cada paso de la vida diaria de sus futuros moradores para que todo detalle que importe comodidad, higiene y economía se halle previsto en la estructura misma de la vivienda” (Editorial, 1931, p. 857). Esta línea editorial se mantuvo a lo largo de los años, Walter Hylton Scott escribiría para el aniversario n.°25 de la publicación un nuevo editorial titulado nada más y nada menos que “10.000 páginas en pro de la arquitectura moderna”. Allí reconoce claramente que “apenas aparecida en 1929, Nuestra Arquitectura había tomado partido por las nuevas ideas que se abrían paso con la fuerza de su irrefutable lógica” (Hylton Scott, 1954, p. 225). Aun así, reconoce la convivencia que se dio en las páginas de la publicación, cuando afirmaba que había ciertas costumbres que “estaban demasiado difundidas, como para que Nuestra Arquitectura le dedicara algunas críticas" (Hylton Scott, 1954, p. 227).

Al relevar y analizar los arquitectos que se han recuperado en las fuentes tradicionales de la disciplina respecto de todos los que publicaron proyectos de vivienda entre 1929 y 1945 en NA, se detecta que solo han sido aquellos que han diseñado y construido obras de “apariencia moderna” (de acuerdo con el imaginario posteriormente instituido). Por ejemplo, si se analizan ciertas publicaciones actuales como el Diccionario de Arquitectura en la Argentina, la página web Moderna Buenos Aires, la colección Maestros de la Arquitectura, o libros de Historia de la Arquitectura del siglo XX, tanto nacionales como internacionales, es posible encontrar figuras que aún hoy son reconocidas. En líneas generales, estos profesionales recuperados han sido de los que más artículos publicaron en NA. Algunos con mayor presencia en el recorte son el Ing. Antonio y el Arq. Carlos Vilar (57 artículos) o los arquitectos Gregorio Sanchez, Ernesto Lagos, Luis María de la Torre Campos, Wladimiro Acosta, José Aslan y Héctor Ezcurra (aproximadamente 30 artículos cada uno). Otros más reconocidos hoy, como Alejandro Virasoro, Alejandro Bustillo, Alberto Prebisch o Amancio Williams, publicaron solo alrededor de 10 artículos en NA. Pero en todos estos casos, los discursos actuales de las bibliografías coinciden en gran medida con lo que se presenta en las páginas de la revista.

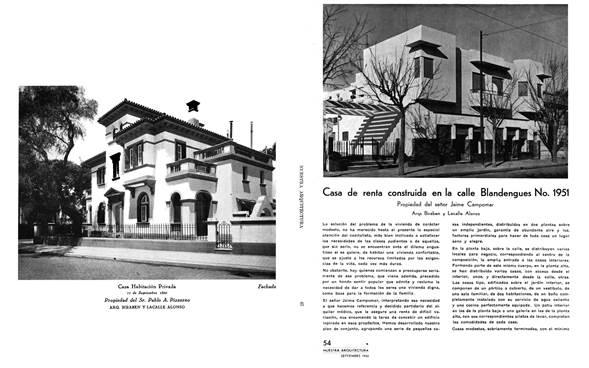

Aun así, otros exponentes que tienen cantidades similares de publicaciones en NA, fueron en general recuperados únicamente por sus viviendas de lenguaje moderno y se omitieron la mayor parte de la producción que difundieron en las páginas de la revista. Por ejemplo, Arturo Birabén y Ernesto Lacalle Alonso publicaron entre 1929 y 1933 ocho proyectos de viviendas. Pero es recién a partir de proyectos como el de Blandengues n.°1951 (Figura 2) que comienzan a ser recuperados. Allí dan cuenta de sus preocupaciones por “el problema de la vivienda de carácter modesto”, donde enfatizan “la necesidad de dar a todos los seres una vivienda digna, como base para la formación de la familia” (NA, 1933, 50, p. 54). Explican que se trata de “casas modestas, sobriamente terminadas, con el mínimo de confort a que todos debieran tener derecho” con una apariencia que “sanamente inspirada, parece ir en busca de la Belleza por el camino de la verdad” (NA, 1933, 50, p. 59). Su discurso, si bien incluye las “líneas simples”, no deja de preocuparse por el confort, la familia y la belleza, valores más ligados a sus casas particulares.

Figura 2: Proyectos de Birabén y Lacalle Alonso. Izquierda: fotografía de casa habitación privada en 11 de Septiembre 1300. Fuente: NA, 1929, 2, p. 67. Derecha: artículo sobre casa de renta Blandengues 1951. Fuente: NA, 1933, 50, p. 54.

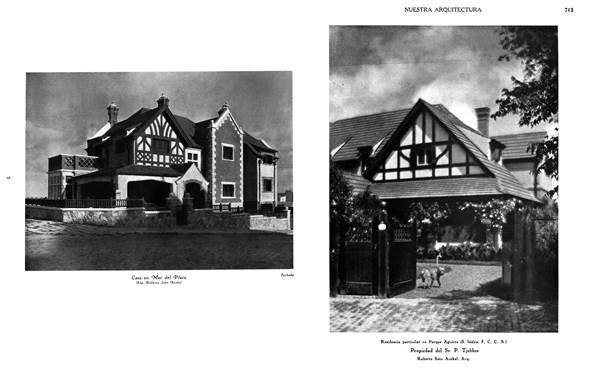

Casos similares son los de Alejo Martínez y Alberto Rodríguez Etcheto, de quienes por lo general se reconoce su producción de apariencia “racionalista”, pero contemporáneamente también publicaban viviendas particulares o “tradicionales” de familias acomodadas, sin suscitar contradicciones aparentes. A muchos otros, como José Aslan y Héctor Ezcurra, Alfredo Joselevich, Alberto Ricur, Luis Aberastain Oro y Lyman o’Dudley, por mencionar algunos, se los recupera directamente por sus aportes en obras comerciales, pero se desconoce su vasta producción de casas particulares. Roberto Soto Acébal fue uno de los pocos reconocidos por sus casas en Mar del Plata. En NA publicó 9 viviendas particulares y dos proyectos de interiores en los primeros 4 años. Incluso en el primer número de 1929, a continuación de la editorial de Hylton Scott, aparece una obra suya. Algunos epígrafes dan cuenta de que su discurso comenzaba a incluir ciertas variables ligadas al nuevo imaginario de vivienda, preocupado por las necesidades, el confort y la mención constante a partes de la casa con funciones especializadas. Por otra parte, sus fotografías son de las pocas que incluyen figuras humanas o animales (Figura 3).

Figura 3: Fotografías de casas de Soto Acébal. Izquierda: casa en Mar del Plata presentada a continuación de la editorial N°1 de la revista. Fuente: NA, 1929, 1, p. 5. Derecha: residencia particular en San Isidro, fotografía donde puede verse un perro. Fuente: NA, 1931, 18, p. 713.

Si bien este grupo de profesionales recuperados por la historia de la arquitectura tuvo fuerte presencia en las páginas de la revista, sus obras publicadas representan el 51% de los 932 artículos sobre vivienda del periodo y solamente el 18% del total de los 228 arquitectos que publicaron obras entre 1929 y 1945. Este recorte de producción de arquitectos constituye un imaginario de la “casa moderna” con el que incluso el propio editor Hylton Scott discutirá años más tarde. En una crítica a “estos primeros ejemplares de muestra” que interpretaron las nuevas ideas como algo estilístico, “afeitando las fachadas”, dice que “se trataba de primeros ensayos que más bien que atraer, repelían (y que) eran sin duda la cabal expresión de una exagerada posición polémica, pero faltaba el calor y el pathos que les diera vida y atracción” (Hylton Scott, 1954, p. 227).

Discursos olvidados e imaginarios alternativos

Se reconoce que existen estudios previos que han trabajado en pos de la recuperación de estos discursos olvidados sobre la vivienda que no se alinea con la noción de arquitectura moderna instaurada como categoría históricamente definida como racional, de volúmenes puros y despojada. En esta ocasión, no se pretende volver sobre alguna línea o “estilo” en particular, sino que se trata de recuperar algo de la producción de los arquitectos, ingenieros, constructores o proyectistas que ocuparon el 49% de los artículos y el 82% de las autorías. Ellos, que no forman parte del canon, permiten ver otras líneas de trabajo que, en términos de la época, también podrían ser entendidas como “modernas”. 127 arquitectos tuvieron apariciones ocasionales, con solamente una o dos obras en el periodo 1929-1945, y 59 publicaron tres o más proyectos, lo que les otorga tanto peso en las páginas de la revista como los recuperados por la historia de la arquitectura. A continuación, se presentan algunos ejemplos de ambos casos, que permiten evidenciar que sus discursos también daban cuenta de los cambios en la manera de entender la vida moderna y las nuevas necesidades de los clientes, propietarios o habitantes, independientemente de la apariencia.

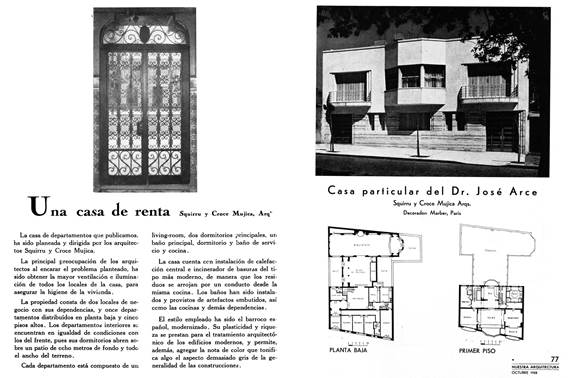

Entre los autores que no fueron recuperados y publicaron ocasionalmente, Francisco Squirru y Ángel Croce Mujica publicaron una casa de renta en 1930 y una casa particular en 1933 (Figura 4). El primer artículo comienza por decir que: “La principal preocupación de los arquitectos al encarar el problema planteado, ha sido obtener mayor ventilación e iluminación de todos los locales de la casa, para asegurar la higiene de la vivienda” (NA, 1933, 11, p. 431). Su discurso continúa con la mención de las partes del edificio -locales, dependencias, departamentos, living-room, dormitorios, baño, cocina- y de instalaciones -calefacción central, incinerador de basuras, artefactos-. Es recién sobre el final que se refiere a la apariencia del edificio, al alegar que “el estilo empleado ha sido el barroco español modernizado. Su plasticidad y riqueza se prestan para el tratamiento arquitectónico de los edificios modernos” (NA, 1933, 11, p. 431). Lo cual da cuenta de la propia reflexión acerca de las nuevas necesidades de las viviendas y su correlato estético. En octubre de 1933 publican la segunda obra, que si bien sería en apariencia más despojada de ornamento, el discurso que la acompaña no alude a las necesidades e ideas de la vivienda moderna.

Figura 4: Obras de Squirru y Mujica publicadas en NA. Izquierda: artículo sobre casa de renta San Juan 1929. Fuente: NA, 1930, 11, p. 431. Derecha: fotografía y planos de casa particular del Dr. José Arce. Fuente: NA, 1933, 51, p. 77.

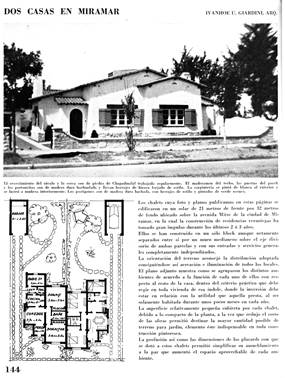

También resulta un buen ejemplo del discurso de la vivienda moderna el caso del proyecto “Dos casas tradicionales en Miramar” del arquitecto Ivanoe U. Giardini (Figura 5). Fue su única obra publicada en todo el periodo en NA. El texto da cuenta de un discurso alineado a la “nueva arquitectura”. Se describen las decisiones acerca de la elección del lote y los materiales utilizados, la orientación del terreno, la aireación e iluminación de los locales, el costo, la distribución de las partes, la función, las necesidades y el espacio aprovechable. Fundamentalmente se destaca “el criterio práctico que debe regir toda vivienda de esa índole, donde la inversión debe estar en relación con la utilidad que aquella presta, al ser solamente habitada durante unos pocos meses al año” (NA, 1945, 189, p. 44). Aún así, el artículo cierra con la caracterización de la vivienda como “construcción pintoresca”.

Figura 5: Artículo “Dos casas en Miramar”, obra del arquitecto Giardini. Fuente: NA, 1945, 189, p. 44.

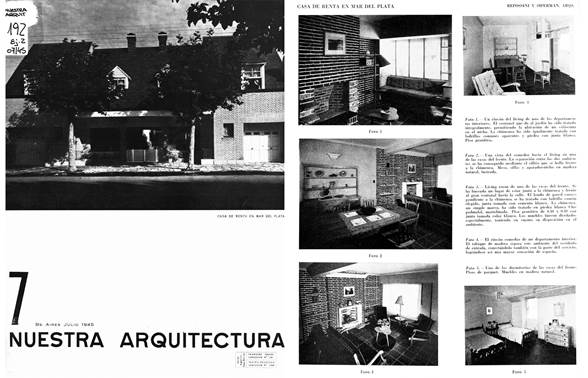

Los arquitectos Mauricio Repossini y Siperman publicaron una casa de renta en Mar del Plata, que a pesar de ser su único artículo llegó a ser la portada del número 192 (Figura 6). “Presentamos una casa de renta que constituye una expresión distinta del concepto corriente, y que ha sido proyectada para adaptarla a las características de nuestra primera ciudad balnearia” (NA, 1945, 192, p. 252). Tanto por la formulación del problema de la habitación colectiva y barata como por las formas resolutivas y constructivas, es una obra que no podría ser explicada desde los discursos instituidos. En su descripción, se mencionan las partes -unidades, departamentos, patios, jardin, fachadas, living, chimenea, comedor-, el problema del terreno y la implantación, y se hace evidente en sus interiores más que en sus exteriores la búsqueda de “simpleza” y la “sensación de espacio”.

Figura 6: Casa de renta en Mar del Plata de Repossini y Siperman. Izquierda: fotografía del exterior en la portada del n.°192. Fuente: NA, 1945, 192. Derecha: fotografías de interiores en el cuerpo del artículo. Fuente: NA, 1945, 192, p. 254.

Es posible identificar un tercer grupo de profesionales, que tiene un discurso similar a estos que publicaron ocasionalmente, pero con un peso similar en las páginas de la revista a los recuperados o canónicos. Se trata de Alberto Sartora, Alejandro Enquin, Alberto P. Etcheverry, S. Liaskowsky, Pablo Ploetz y Máximo Fischer, German y J. Bernardo Joselevich, José Rafael De la Puente y Bustamante, Martín Dubovay, León N. Weissmann, Gilberto Rohde, Estrada y Cuenca, Figueroa Bunge y Beccar Varela, Carlos de Alzaga, Enrique Stameskin, Membrives y Palacios Hardy, J. Van Braam Houckgeest, Luis R. Graziani, Mazar Barnett y Giralt, Raúl Panelo Gelly, Alberto Dominguez Cossio, Fernando L. Pereyra Iraola, Carlos Berro Madero, G. y A. Frumkin, R. y E. Minvielle, Dexter Morand, Miguel M. Ibarra, Guillermo A. Peña, Roberto Juan Cardini, Lamarca y Blagovestchensky, C. y Héctor Civelli, Roberto Champion, F. A. Donovan y J. C. Gayol, Louis H. Waters, Juan M. O´Farrell, V. D. Romanelli, Alberto y Carlos Dumas, R. Giménez Bustamante, Walter Moll, Eduardo y Emilio Maurette, Gabriel Barroso, Reinaldo Agustoni, Repossini, Siperman, Justo y Franzetti, Bernardo L. y Roberto E. Fontan y Jorge A. Oubiña. Se profundizará en cuatro casos para ejemplificar la situación de estos exponentes.

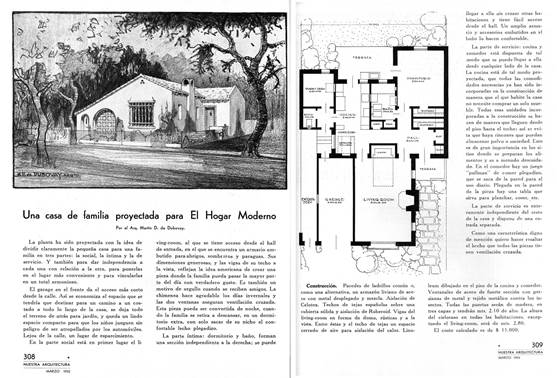

El arquitecto Dubovay publicó seis artículos sobre distintas tendencias y novedades para las viviendas en el año 1932, entre ellos un proyecto de vivienda unifamiliar para “el hogar moderno” (Figura 7). En el mismo, habla de partes -garage, jardin, living-room, hall de entrada, chimenea, pieza, dormitorio, baño, habitaciones-, de personas -familia, niños, servicio- y de necesidades -costo, confort, fácil acceso, comodidades, limpieza-. Lo primero que el artículo menciona es que “la planta ha sido proyectada con la idea de dividir claramente la pequeña casa para una familia en tres partes: la social, la íntima y la de servicio [...] para ponerlas en el lugar más conveniente y vincularlas en un total armonioso” (NA, 1932, 32, p. 308). Para cerrar, destaca el hecho de que “todas las piezas tienen ventilación cruzada” (NA, 1932, 32, p. 309).

Figura 7: Artículo “Una casa de familia proyectada para el Hogar Moderno”, obra del arquitecto Dubovay. Fuente: NA, 1932, 32, pp. 308 y 309.

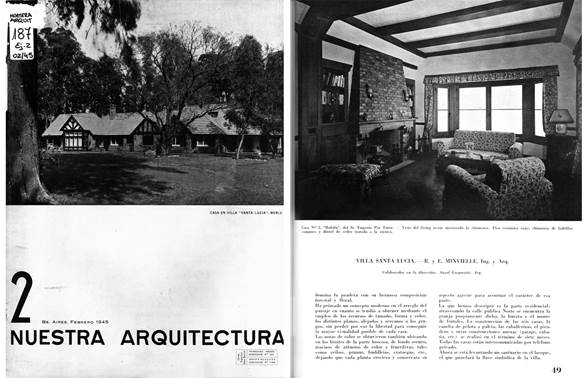

El ingeniero y el arquitecto Minivielle publicaron nueve casas en total (tres en 1941, dos en 1943 y cuatro en 1945). En general, su discurso combina algunos aspectos más tradicionales de las personas -como hombre, afectos familiares, hijos y nietos- con el discurso de la “nueva arquitectura” acerca de las necesidades y el confort. Por ejemplo, para describir la Villa Santa Lucía (Figura 8) se refieren a la vivienda, sus partes -garaje, piscina, fachada, terraza verde, comedor, chimenea, living-room-, las instalaciones -calefacción y teléfono- y la implantación en el terreno. Incluso mencionan concretamente que:

Ha primado un concepto moderno en el arreglo del paisaje en cuanto se tendió a obtener mediante el empleo de recursos de tamaño, forma y color, los distintos planos alejados y cercanos a los grupos, sin perder por eso la libertad para conseguir la mayor visualidad posible desde la casa (NA, 1943, 187, p. 49).

Figura 8: Villa Santa Lucía de los Minivielle. Izquierda: fotografía exterior en la tapa del n.°187. Fuente: NA, 1945, 187. Derecha: parte del artículo de la vivienda que muestra un espacio interior. El texto que la acompaña habla del “concepto moderno” y las partes “públicas y privadas”. Fuente: NA, 1945, 187, p. 49.

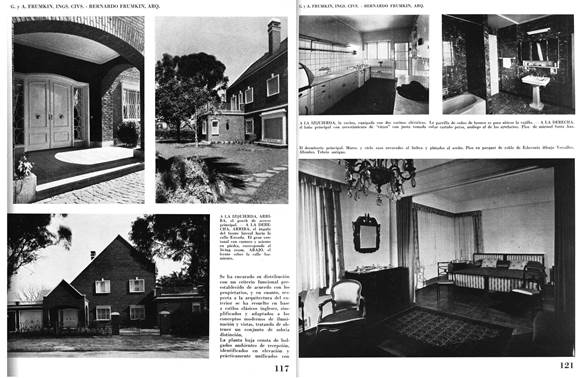

Los ingenieros civiles y el arquitecto Frumkin también tienen seis obras publicadas en NA entre 1942 y 1945. Su discurso continúa en una línea similar a la de los Minivielle. En una de sus casas particulares (Figura 9), el proyecto se presenta pensado desde un criterio funcional, pero combina las nuevas necesidades técnicas y de confort con la búsqueda de sobriedad. En tanto, la vivienda “se ha resuelto en base a estilos clásicos ingleses, simplificados y adaptados a los conceptos modernos de iluminación y vistas” (NA, 1945, 189, p. 117). Además, presentan semejanzas en línea con la descripción de las partes -planta de recepción, dormitorios, departamento privado, baño, cocina-, las personas -“servicio” y “dueños”- y las necesidades, vinculadas al equipamiento, a las instalaciones y a la ventilación, aunque sin descuidar “el gusto”: “Los dormitorios se amplían hacia el exterior por dos terrazas que aseguran hermosas vistas” (NA, 1945, 189, p. 118).

Figura 9. Artículo sobre una casa particular de los Frumkin. Izquierda: vistas exteriores. Derecha: vistas interiores que muestran la cocina “equipada con dos cocinas eléctricas y la parrilla de caños de bronce para ubicar la vajilla” y el baño, diseñados de acuerdo a los nuevos estándares de necesidades y confort. Fuente: NA, 1945, 189, pp. 117 y 121.

Por último, Civelli ha publicado dos casas económicas y tres casas de renta entre 1942 y 1944, lo que da cuenta de una abundante producción alineada con la problemática de la vivienda obrera. En la casa de renta de dos plantas publicada en 1944 (Figura 10) explica que:

Al proyectar la obra se ha tenido en cuenta la zona de ubicación, dotando a los departamentos de ambientes de buenas dimensiones y, en la medida que permitían la superficie del terreno y la edificada, se ha procurado asegurar los máximos beneficios en cuanto a iluminación, asoleamiento y ventilación [y] todos los departamentos están dotados de placards, muebles de cocina, cocinas a gas y agua caliente, [a la vez que] en el frente, de lineamiento clásico modernizado, se ha buscado un efecto decorativo” (NA, 1944, 181, p. 283).

Esta convivencia funcional-estética que podría parecer contradictoria, en términos de la idea instituida de “la vivienda moderna”, no invalida el discurso “moderno” elaborado por el arquitecto, vinculado a nuevos habitantes, necesidades, confort y partes de la casa de la época.

Discursos recuperados

Este recorrido por los discursos, personajes y obras publicados en NA durante 1929-1945 permite reflexionar sobre la complejidad de abordar los imaginarios de la vivienda. La primera dificultad a sortear, sobre la cual se enfoca este artículo, es reconocer los límites entre los imaginarios instituidos y los alternativos. En este sentido, identificar que existe un canon que ha dado forma a la historia de la arquitectura y ha legitimado un imaginario de la vivienda es un primer paso para repensar y revisar cómo su consolidación implicó la invisibilización de otros imaginarios o formas de abordar y proyectar la vivienda. A partir del cuestionamiento de los discursos instituidos y las posibles relecturas de las fuentes primarias, es posible confrontar los discursos hegemónicos que parecen ser en apariencia universales y homogéneos.

La revisión sistemática de NA ha sido un camino posible para construir evidencias cuantitativas y cualitativas que demuestran que en la revista hubo una yuxtaposición de obras, arquitectos y lenguajes que convivieron en “armonía”: se presentaban viviendas sin distinción de “estilo” y todas eran explicadas en términos muy similares. Lo que en estas palabras parece muy simple, busca marcar un quiebre en la concepción arraigada e instituida de que la vivienda moderna era sólo aquella “racional” y despojada de ornamento. Este discurso, que se tomó de ciertos arquitectos reconocidos como Bustillo, Sanchéz, Lagos y de la Torre, Acosta, Williams o Martínez, era, entre líneas, algo mucho más profundo y generalizado, pero que no fue recuperado con el transcurso de los años.

No se puede obviar que la búsqueda de visibilizar la arquitectura moderna “local” fuera una necesidad y un mecanismo para anclarse a la historia de la arquitectura moderna “internacional”, en la cual se ponían en juego los valores e imaginarios instituidos. Tampoco se pone en duda el discurso de la revista, sino los recortes posteriores que dejaron de lado una producción de “vivienda moderna” más amplia y diversa. También se detecta que el empleo de la palabra “moderno/moderna” es aún hoy una dificultad, porque ha llegado a un estadío de “solidificación” que, ya sin definir a qué se refiere, pierde sentido al mirar una publicación de hace casi cien años. Claramente, en el relevamiento se observa que esa vivienda moderna estaba enfocada en “necesidades” cuyo significado fue variable, desde el “gusto” hasta la “función”, aunque en todo el periodo se mantuvieron vigentes las ideas de lo “moderno”, el “confort”, la “higiene” y las “instalaciones”. Contó con mayor presencia de “personas” en los primeros años, mientras que las “partes de la casa” se mantuvieron prácticamente constantes, con mayor o menor énfasis en algunas. A medida que transcurren los años, ese discurso deja de estar reducido a las notas editoriales para ganar espacio entre los profesionales y en la forma en que explican sus obras, independientemente de su apariencia.

En cuanto a los arquitectos que publicaron en este recorte temporal, no se detecta un patrón claro del criterio por el cual algunos fueron recuperados y otros no. Esto da cuenta de la dificultad de encontrar las reglas con las cuales se construye el canon. Por ello, el foco no está en descifrar su código o en cuestionar quiénes le dieron forma, sino más bien en ponerlo en crisis. Esto permite sentar las bases para otras discusiones que la disciplina podría plantear. Es evidente que no es factible hablar de todos los arquitectos y de todas las obras, pero esto dista de dar por sentado que la selección de unos casos sea realmente la representación del total. Es necesario cuestionar la idea de universalidad instaurada y repensar el sesgo consecuente de construir narraciones de la arquitectura a partir de determinadas categorías.

Finalmente, al hacer hincapié en los imaginarios de la vivienda, resulta evidente que existe un horizonte complejo en las páginas de NA que debe ser revisitado. Destacar una única definición de “vivienda moderna” no solo resulta reduccionista, sino que se confunde con los múltiples significados que se le otorgaron a este término a lo largo dede los siglos XX y XXI.