Introdução

Ao longo da primeira metade do século XX, observou-se na cidade de São Paulo o advento de uma nova modalidade habitacional: os edifícios de apartamentos. Seus primeiros exemplares remontam ao início da fase de metropolização da cidade, quando o capital oriundo da economia cafeeira abriu novas oportunidades de investimentos no território urbano, sendo a construção civil uma delas. Se o mercado de aluguel de casas já se mostrava uma boa opção desde o final do século XIX, a possibilidade de verticalização e maior rendimento do solo tornaram o edifício de apartamentos uma ótima alternativa para os investidores da produção privada da habitação.

A nova tipologia de moradia era, então, concebida a partir do desafio em multiplicar as unidades habitacionais por meio de uma equação entre o desenho arquitetônico, a tecnologia e a legislação urbanística, com o propósito de gerar sempre o melhor rendimento do negócio (Silva, 2013). De modo que a configuração dessas moradias obriga a racionalização na distribuição e aproveitamento dos espaços, exigindo dos arquitetos do período o esforço em sintetizar questões técnicas e funcionais no arranjo das plantas.

Com base nesse entendimento, o presente artigo busca verificar como os espaços de serviços eram concebidos nas unidades habitacionais dos edifícios verticalizados da cidade de São Paulo. Para isso, analisará mais especificamente a chamada “área de serviço” e as dependências para empregados em projetos publicados na revista Acrópole, entre os anos 1940 e 1960. Nesses ambientes se reúnem de forma evidente as noções de funcionalidade, eficiência, conforto, higiene -preceitos tão caros à domesticidade moderna- ao mesmo tempo que indicam e conformam uma certa visão sobre trabalho doméstico e relações servis.

A abordagem e o desenvolvimento da pesquisa, se pautam pelos estudos sobre história da habitação e domesticidade que tem ganhado expressividade na historiografia da arquitetura a partir do final dos anos 1970. Seguindo tendências da história cultural e das pesquisas feministas, a casa, a vida doméstica e/ou as experiências femininas aparecem como tema nas obras de Gwendoly Wright (1980, 1981), Dolores Hayden (1981), Monique Eleb y Debarre (1995), Beatriz Colomina (1992, 2007), Alice Friedman (2006), Hilde Heynen (2005), Anahi Ballent e Jorge F. Liernur (2014), Liernur (1999), Joanne Hollows (2008), entre outros.

No Brasil, especificamente, vale destacar os estudos de Carlos Lemos (1978, 1985, 1990, 1999) e Maria Cecília Naclério Homem (2010) que articulam as transformações espaciais de diferentes tipologias residenciais às mudanças urbanas, aos modos de morar e à formação de um ideário cosmopolita burguês entre final do século XIX e início do XX. Para esse mesmo período, notabiliza-se a pesquisa de Vânia Carneiro de Carvalho (2008) que trabalha o entrelaçamento entre gênero, domesticidade e cultura material, ao usar um suporte documental variado entre revistas ilustradas, publicidades, fotografia, objetos físicos e o próprio espaço da casa. Sob esse enfoque, vale ressaltar ainda a publicação organizada por Flávia Brito do Nascimento, Joana Mello de Carvalho e José Tavares Silva Correia de Lira e Silvana Barbosa Rubino (2017) que, a partir de suas pesquisas e de vários outros autores abordam a história da habitação entre final do século XIX e século XX, de modo interdisciplinar (desde os campos da arquitetura, o design, a história cultural, a cultura material e o gênero).

Neste contexto, a revista Acrópole foi uma das publicações mais importantes da área, com um amplo registro da produção arquitetônica no período de sua existência (1938-1971), apresentado através de peças gráficas, fotografias e textos explicativos sobre os projetos. Conforme coloca a historiografia sobre a revista (Dedecca, 2012; Serapião, 2005), a produção da Acrópole é marcada por duas fases distintas: a primeira apresenta um conjunto eclético de projetos, com enfoque mais comercial. Enquanto na segunda fase, observam-se critérios mais acurados na escolha dos projetos divulgados (Serapião, 2005), com ênfase ena produção da arquitetura moderna e um conteúdo mais técnico e específico do campo arquitetônico. Nesse sentido, os projetos de apartamentos publicados na revista não necessariamente representam de modo fidedigno a produção verticalizada da época. No entanto, eles se mostram um importante indicativo de como os profissionais da arquitetura se posicionavam em relação ao agenciamento espacial da moradia que, para além de questões técnicas e urbanísticas, deveriam atender aos interesses do mercado imobiliário e as necessidades de seu potencial público morador: as classes altas e médias da sociedade.

Os espaços de serviços

O primeiro ponto que se nota no levantamento dos projetos de apartamentos publicados em Acrópole é a padronização do programa habitacional. Assim como nas moradias unifamiliares, as unidades dos edifícios se constituem basicamente por sala(s), dormitório(s), cozinha, banheiro(s) e a “área de serviço”, além de quarto e banheiro para empregada, estes últimos mais recorrentes em apartamentos de dois dormitórios ou mais. Independentemente do tipo e da quantidade de cômodos, o que se verifica nesses projetos é a rigidez dos ambientes, sempre definidos segundo uma exclusividade de função(ões), sobretudo no chamado “setor de serviços” que, além dos ambientes já citados (cozinha, área de serviço, dependências para empregados), poderia contar eventualmente com copa, rouparia e despensa.

A área de serviço, inicialmente denominada “terraço de serviço” nos projetos, torna-se um ambiente básico no programa dos apartamentos ao longo dos anos analisados. A própria nomenclatura (confirmada pela representação gráfica nos desenhos) mostra se tratar de um compartimento semiaberto na fachada para receber ventilação permanente, além da instalação do tanque para lavagens, por isso o espaço é também chamado de “lavanderia”.

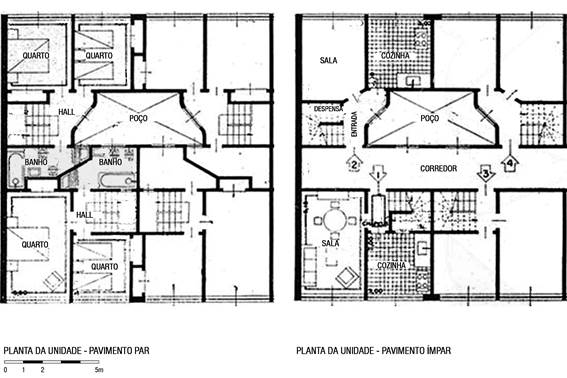

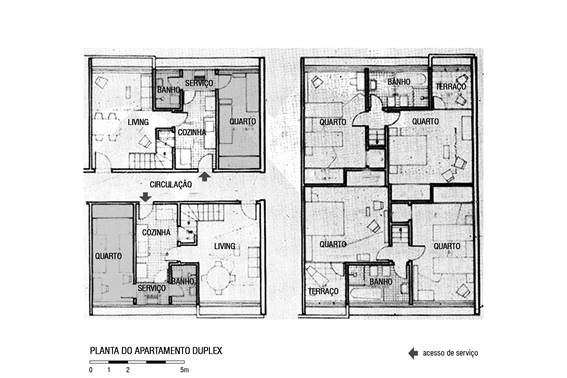

Originalmente, a área de serviço da unidade não era necessariamente item obrigatório nos apartamentos, principalmente naqueles das primeiras décadas que tinham o programa ainda bastante indefinido. As necessidades desse espaço poderiam ser resolvidas com a instalação de uma lavanderia coletiva no pavimento térreo, como no projeto do Edifício João Alfredo (Editorial, 1942, pp. 173-174), ou no Edifício Esther (Editorial, 1938, pp. 54-66), onde a cada quatro apartamentos uma área de serviço comum era disposta com quatro tanques de lavagens para cada unidade. Ou então como no Edifício Japurá (Figura 1), um projeto de habitação social, em que o tanque foi instalado dentro do banheiro da unidade habitacional, com a clara intenção de economizar espaço.

Fonte: Acrópole, 1948, 119, p. 284. Recuperado de: http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/119/006. Acesso em 23/02/2023

Figura 1: Edifício Japurá, projeto de Eduardo Kneese de Mello para o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários (IAPI) - apartamentos duplex

Havia ainda os casos desprovidos de qualquer espaço ou equipamento de lavagens, como nos edifícios de quitinetes e alguns apartamentos de um dormitório. Naquela época era comum ainda a prática de “lavar roupa fora”, isto é, o encargo era passado a mulheres que trabalhavam como lavadeiras autônomas, e que realizavam o serviço em outros espaços, fora das casas de seus patrões. Terceirizar a lavagem poderia dispensar, ao menos em princípio, a necessidade de uma área de serviço no interior do apartamento, principalmente naquelas tipologias voltadas a pessoas sozinhas ou casais sem filhos. Ou ainda, justificaria as dimensões exíguas desse ambiente em muitas unidades, como será visto mais adiante.

Diferente da cozinha e de outros cômodos tradicionais, o “terraço de serviço” é um novo ambiente concebido especialmente para a modalidade de apartamento: é uma espécie de “reminiscência do quintal” (Silva de Faria, 2004, p. 76) das moradias unifamiliares, aplicada de forma exclusiva para cada unidade do edifício. Sua presença “tardia” se justifica pelo ineditismo da própria tipologia habitacional, que teve seu programa aprimorado em função de uma demanda que nunca deixou de existir, a de cuidado com a roupa, mas também de novas exigências específicas dos edifícios verticalizados, como por exemplo, os dutos de lixo.

Ainda que existisse a oferta do trabalho das lavadeiras, a sequência de cuidados com a roupa era um dos principais encargos das donas de casa: lavar, preparar misturas, tirar manchas, bater, esfregar, engomar e passar. Tudas eram tarefas frequentemente abordadas na literatura prescritiva voltada ao público feminino brasileiro, como podem ser vistas nos inúmeros manuais domésticos, revistas e encartes de periódicos da época. Vale notar que as máquinas de lavar roupas eram raras no período, elas começam a se popularizar no Brasil somente a partir dos anos 1970, de modo que esse equipamento sequer era previsto nas áreas de serviços.

Em muitos exemplos de projetos, nota-se que o compartimento da lavanderia é um espaço residual, exíguo, com pouca possibilidade de aproveitamento das paredes, voltado para um poço mal iluminado escancarado para as unidades vizinhas. A situação tende a melhorar nos apartamentos dos anos 1950 e 1960, em que se observam plantas mais racionalizadas, com melhor distribuição dos ambientes e aproveitamento das fachadas.

Embora seja um espaço destinado às atividades de limpeza e higiene, a área de serviço recebe pouca atenção no Código de Obras (Lei N°3.427), com uma ou outra especificação genérica, mas nada que defina aspectos de sua materialidade como acontece com cozinha e banheiro. Já no Código Sanitário, há menções genérica aos chamados “compartimentos de serviços”, cujas definições seguem o mesmo padrão das cozinhas (piso de material liso, impermeável e resistente, e paredes revestidas com material impermeável até um metro e meio, no mínimo). Há ainda a proibição de comunicação direta com “dormitórios e latrinas” (Lei N°1.561-A, Art. 39) e a exigência de ter “área mínima de três metros quadrados (para os casos de) apartamentos que dispuserem de apenas um dormitório e banheiro” (Lei N°1.561-A, Art. 35). Nos dois códigos, nota-se a exigência do “tanque para lavagens” instalado no ambiente.

Em boa parte dos projetos analisados, observa-se a representação do equipamento do tanque e do piso ladrilhado (que acompanha o padrão da cozinha e dos banheiros). Outros elementos também poderiam aparecer indicados nos projetos, como no exemplo de um edifício no bairro de Higienópolis (Figura 2), cujo projeto teve “o cuidado nos detalhes do setor de serviço, com a inclusão de quarador externo, caixilhos especiais no terraço, lavanderia, coifa-exaustor e duto de alumínio para tiragem de fumaça, armários embutidos, etc.” (Editorial, 1960, p. 212). Quando se tem alguma referência sobre os usos ou artefatos, geralmente é para ressaltar a presença do tanque ou para mencionar que é o lugar onde a roupa “frequentemente é estendida” (Editorial, 1952, p. 280), indicando a necessidade de ventilação e o uso de elementos vazados quando o local deve ser parcialmente fechado.

Fonte: Acrópole, 1960, 260, p. 212. Recuperado de: http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/260/51. Acesso em 23/02/2023

Figura 2: Edifício de apartamentos no bairro de Higienópolis, projeto de J. L. Fleury de Oliveira.

Tais atributos são ressaltados nos textos como se fossem elementos diferenciais no projeto, sinal de conforto e praticidade. Outra característica valorizada da área de serviço era a função de acesso às dependências de empregada, marcando a separação desses cômodos em relação ao restante do apartamento. Embora a legislação não permitisse, banheiro e quarto de empregada sempre tem suas portas de entrada voltadas para a área de serviço, onde também se localiza a saída para a cozinha, “seguindo um esquema muito parecido àquele existente nos quintais ‘de verdade’”, das casas isoladas” (Silva de Faria, 2004, p. 76).

Dependências para empregada

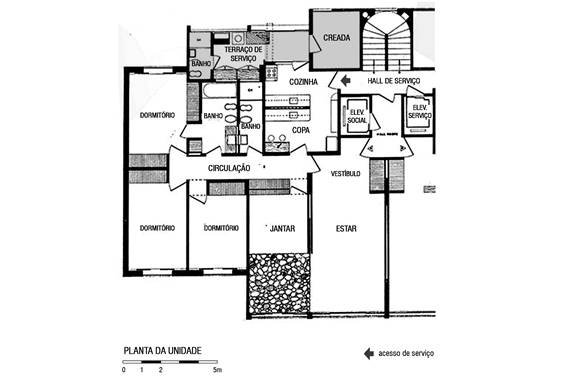

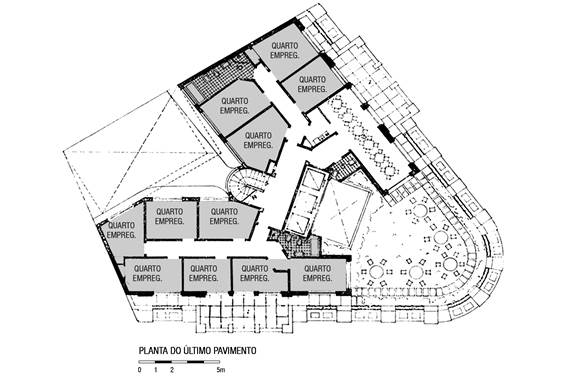

As dependências “para criadas”, como são comumente grafadas nos textos descritivos e nas plantas, aparecem em cerca da metade dos projetos levantados, sendo que em alguns casos se verificam soluções bastante diferentes do que viria a se estabelecer como padrão. Nesses exemplos, as acomodações para empregadas estão instaladas fora da unidade habitacional, como por exemplo no Livia Maria (Editorial, 1939, pp. 19-26) e Albion (Figura 3), onde há sanitários e vestiários nos corredores comuns de cada andar. Ou como nos edifícios Higienópolis (Editorial, 1940, pp. 107-112) e Regência (Figura 4), em que os dormitórios estão localizados, respectivamente, na edícula ao fundo do lote e no último pavimento da construção.

Fonte: Acrópole, 1943, 63, p. 58. Recuperado de: http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/63/54. Acesso em 23/02/2023.

Figura 3: Edifício Albion, projeto de Romeu S. Mindlin.

Fonte: Acrópole, 1940, 26, p. 80. Recuperado de: http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/26/34. Acesso em 23/02/2023

Figura 4: Edifício Regência, projeto do Escritório Técnico A. B. Pimentel

Diversas pesquisas mostram como certos profissionais estrangeiros reproduziram nesse período a solução de localizar as acomodações para empregadas no ático, inspirados provavelmente nos chambres-de-bonne parisienses, a mansarda no último andar (Lima y Toledo, 2021; Pinheiro, 2008; Silva de Carvalho, 2010). Apesar do recurso parecer mais comum do que se imagina, é possível inferir que esse tipo de experimento, assim como os demais apresentados, tenha ficado isolado na primeira fase da verticalização, de caráter mais “ensaístico”. Como revelam os projetos da Acrópole, a preferência foi de fato locar banheiro e quarto para empregadas no interior das unidades, tornando-se a configuração padrão dos apartamentos.

Uma vez internalizadas, as dependências para empregada também se tornam mais frequentes nos projetos a partir dos anos 1950, inclusive em tipologias mais enxutas, de apenas um dormitório. Nesse último caso é curioso esse tipo de arranjo doméstico, em que existe a necessidade da presença constante de uma trabalhadora doméstica, a ponto de priorizar um quarto “de serviço” em detrimento de um segundo dormitório para a “família”, ou a disposição de mais áreas nos demais ambientes. O apartamento seria uma tipologia para casais sem filhos? Pessoas solteiras? Idosos que necessitavam de acompanhantes? Da mesma forma, questiona-se o perfil socioeconômico dos moradores de apartamentos de apenas um dormitório. Quanto custaria a compra ou aluguel de uma tipologia dessa? Teriam condições de pagar pela prestação de serviços doméstico, ou se esse tipo de trabalho era tão desvalorizado que famílias ou indivíduos de posses mais modestas poderiam contratar?

Importante ressaltar que este tipo de apartamento pertence geralmente a edificações que possuem também a tipologia de dois dormitórios que conta com quarto e banheiro de empregada. É possível pensar que ter esses compartimentos privativos seria uma forma de marcar o padrão do edifício, independentemente do número de dormitórios de cada unidade. Nesse mesmo sentido, nota-se que em prédios com apenas tipologias de um dormitório, ou que contavam também com quitinetes, apresentam em suas unidades apenas um pequeno sanitário junto à área de serviço, jamais um dormitório para empregada.

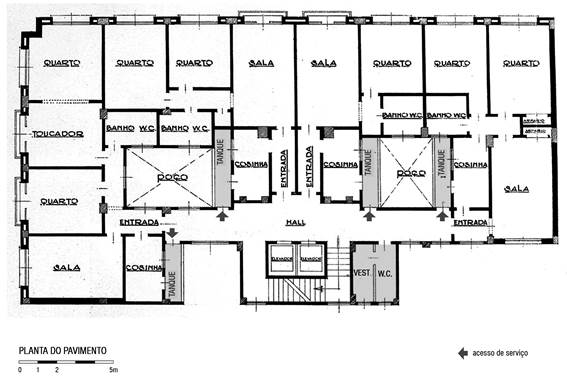

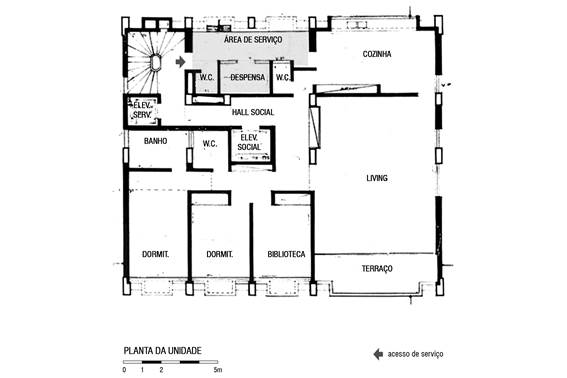

Já os apartamentos de dois dormitórios ou mais, destinados a grupos familiares maiores, apresentam quarto e banheiro para empregada na grande maioria dos casos pesquisados. Configurava-se o modelo padrão dos “apartamentos tipo ‘classe média´” do projeto de Eduardo Kneese de Mello para o Conjunto Ana Rosa (Figura 5), definidos pelo arquiteto por “sala, dois quartos e mais dependências e quarto de empregada (atendendo assim) o conforto e as condições mínimas exigíveis” (Kneese de Mello, 1953, p. 74). As acomodações de empregada eram, portanto, itens considerados indispensáveis nessas tipologias de apartamentos, afinal, como lembra Lemos, “toda família que se prezava [na àquela época] tinha uma empregada morando em casa” (1978, p. 158).

Fonte: Acrópole, 1953, 182, p. 75. Recuperado de: http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/182/42. Acesso em 23/02/2023

Figura 5: Conjunto Ana Rosa, projeto de Kneese de Mello

Nesse sentido, não é errado supor que a presença do dormitório e banheiro para empregada funcionasse como um marcador de diferenciação dos apartamentos das classes médias, para os apartamentos das classes populares promovidos pelo poder público. Nesses tipos de moradia, a despeito das metragens menores, o programa e a organização do espaço são muito similares aos apartamentos “tipo classe média”, a única exceção é a ausência das dependências de empregada.

Embora tenha se tornado item “obrigatório” e diferenciador no programa das moradias de classe média, os compartimentos para serviçais não tinham exigências específicas nas legislações. Subentende-se que, em teoria, deveriam seguir as mesmas normativas dos demais dormitórios e sanitários da habitação. No entanto, o que se aplica na prática é diferente do que estava escrito na lei: as acomodações “para criadagem” geralmente possuíam dimensionamentos inferiores aos exigidos, sendo em grande parte desprovidas de aberturas para o exterior do edifício. Um recurso bastante utilizado para furtar-se da norma era assinalar o quarto para empregada como “despensa” (Figura 7), já que este compartimento de serviço poderia ter área muito menor e ser iluminado e ventilado por poço, área ou saguão. Já no caso do banheiro, o cômodo era projetado para receber apenas a “latrina”, permitindo assim ter dimensões inferiores às dos compartimentos com as instalações completas (banho e vaso sanitário).

Vale notar que algumas configurações “escapam” desse modelo, em que o desenho da volumetria permite arranjos internos mais privilegiados em termos de iluminação e ventilação. Como já mencionado, projetos a partir dos anos 1950 tendem a resolver melhor a distribuição dos espaços, inclusive daqueles destinados para empregadas, ainda que as dimensões e a posição na planta permaneçam as mesmas em relação aos anos anteriores. As exceções desses padrões ficam por conta dos projetos: um do arquiteto Kneese de Mello para o Conjunto Ana Rosa (Figura 5), onde o quarto de empregada possui grandes aberturas na fachada principal, e dimensões similares aos demais dormitórios. E o projeto do arquiteto Rino Levi para a Cia. Seguradora Brasileira (Figura 6) é o único exemplar paulistano encontrado na revista que dispõe as dependências para empregada junto aos espaços íntimos da casa, sem fazer o acesso pela área de serviço.

Fonte: Acrópole, 1952, 176, p. 278. Recuperado de: http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/176/12. Acesso em 23 fev 2023

Figura 6: Edifício de apartamentos, projeto de Rino Levi para a Cia. Seguradora Brasileira

Estes exemplos, entretanto, configuram-se como exceções frente à produção da época, no que se refere às acomodações para empregadas. Aproveitando-se de uma legislação genérica, os responsáveis pelo projeto (arquitetos, construtoras, incorporadores e proprietários) desenhavam e definiam esses espaços de modo precarizado, destituídos de diversas qualidades, conformando-se assim um padrão que seria adotado nos projetos de apartamento por muitos anos ainda.

Ao seguir parâmetros similares aos da área de serviço, as dependências para empregada são entendidas no projeto como prioritariamente lugares de trabalho, ainda que suas funções estejam ligadas às atividades de repouso e higiene. A configuração dos espaços confirma essa visão, ao atribuir dimensões exíguas, aberturas internas, acabamentos inferiores, além, é claro, da posição na planta, sempre junto à lavanderia e distante dos espaços íntimos e sociais.

Vale notar que a implantação apartada e precarizada das acomodações “para criadas”, bem como os [demais] espaços de serviços, não é exatamente uma novidade, muito menos uma exclusividade dos apartamentos paulistanos. Esse tipo de disposição responde a uma longa e ampla tradição da arquitetura doméstica (em várias partes do mundo e ao longo de séculos) que, segundo Radhika Chopra (2013), marca o lugar dos serviçais por meio de “vocabulários de distância e dimensionamento”. A autora afirma existir um princípio quase universal dos textos arquitetônicos de incorporar e transmitir a sensação de poder e riqueza [de seus moradores], e a arquitetura doméstica cumpre seu propósito de manter os servos literal e metaforicamente em seus lugares.

No caso do apartamento brasileiro, a localização das dependências para empregada junto às áreas de serviços é a adequação do programa já existente da moradia urbana isolada no lote, com quintal e acomodações na edícula. Se por um lado esse arranjo pode aludir às configurações da casa grande e senzala, por outro, ele responde a uma demanda de organização dos espaços de acordo com suas funções -social, íntima e de serviços- seguindo o modelo de compartimentação da habitação burguesa oitocentista. Uma das grandes referências desse tipo de moradia eram os apartamentos parisienses do período Haussmanniano que, segundo Roger-Hernri Guerrand, ofereciam uma racionalidade que por muito tempo não seria igualada. Seu interior compreendia “obrigatoriamente um espaço público de representação, um espaço privado para intimidade familiar e espaços de rejeição” (Guerrand, 2006, p. 332). Entre esses últimos, estão exatamente as acomodações para os empregados.

Setorização dos espaços, acessos e circulação

Da mesma maneira que o programa habitacional se torna padronizado, a forma como este programa se organiza na planta também se torna uma convenção. Cozinha, lavanderia, dependências para empregada estão sempre contíguas umas às outras, formando um bloco denominado de setor de serviços. O agrupamento por funções também ocorre nos demais espaços da casa, organizados em setores “social” (salas) e “íntimo” (dormitórios e banheiros). A tripartição em setores é amplamente enfatizada nos textos que acompanham os projetos publicados na revista. É possível pensar que tal ênfase na setorização fosse um modo de compensar as plantas mal resolvidas dos primeiros projetos, frutos de experimentações de uma modalidade habitacional sem precedentes, mas sobretudo da dificuldade de distribuição do programa em formatos irregulares de edifícios, que seguiam o alinhamento dos lotes de origem colonial.

Vale lembrar que se trata de uma revista especializada em arquitetura, ainda que com viés comercial, mas com matérias escritas e editadas por profissionais da área. De modo que o destaque para esse tipo de arranjo setorizado, seja em projetos de linhagem “eclética”, seja nos projetos inseridos no circuito moderno, demonstra que a setorização se constituía em espécie de “boa prática” projetual entre os arquitetos da época, independente da vertente seguida. A influência propriamente moderna nos projetos se nota pela racionalidade do arranjo espacial, com maior fluidez entre os cômodos e redução do número de compartimentos especializados, de ambientes de passagens e áreas em excesso. A flexibilidade e integração da planta livre são visíveis em ambientes sociais e de estar (Silva de Carvalho, 2010; Villa, 2002).

Outro aspecto da racionalidade moderna pode ser percebido ainda na prática recorrente de concentrar as áreas molhadas dos apartamentos e as circulações comuns junto aos equipamentos de infraestrutura da edificação. É o chamado “núcleo servidor” do edifício que, na parte interna da unidade, corresponde à junção dos ambientes que exigem instalações ligadas à infraestrutura, como as redes de água e esgoto sanitário. Muitos projetistas aderem tal procedimento em virtude da melhor eficiência econômica e construtiva, conseguindo também “liberar” o restante da planta para outros usos.

Independentemente do nível de racionalização e fluidez das plantas, observa-se que os espaços de serviços dos projetos sempre se configuram por um bloco à parte do restante da habitação (alguns mais outros menos). Evidente que há a intenção racional e objetiva de concentração da infraestrutura sanitária -procedimento que se mostra interessante sobretudo para os construtores e incorporadores- mas há também o atendimento a uma ideia de conveniência, ligada à separação funcional.

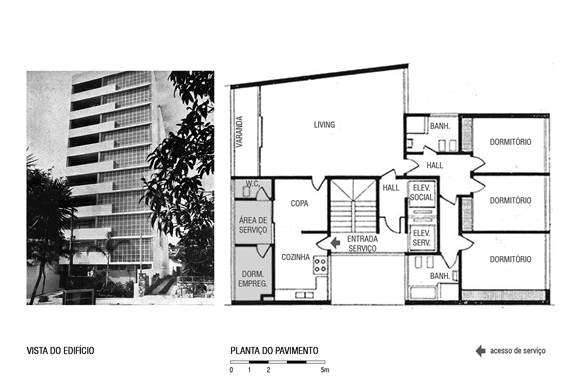

Conveniência essa que é estendida aos acessos de quem vem de fora: a maioria dos apartamentos analisados possui dupla entrada, social e de serviço (Figuras 2, 3, 5, 6, 7 e 9). Em boa parte desses projetos, tal diferenciação se estende para as áreas comuns do edifício, com a instalação de halls e elevadores para cada caso, às vezes até em prumadas separadas. Em alguns exemplos desses, notam-se ainda acessos da rua e circulações no pavimento térreo diferenciados, evitando-se qualquer contato físico entre moradores e prestadores de serviços.

Tal procedimento estava longe de seguir a lógica racionalista moderna, constituindo-se em um verdadeiro “luxo”, já que “demandam gastos com áreas comuns, cujos preços elevam o custo de unidade residencial, mormente o da unidade pequena” (Lemos, 1978, pp. 159-160). Da mesma forma, pode-se pensar que a dupla entrada da unidade ou circulações independentes em seu interior significam mais gastos com instalações, menor aproveitamento do espaço e desperdício de área.

Posto isso, é curioso que a separação funcional e a dupla circulação serem características reiteradas constantemente nos textos dos projetos, sobretudo na chamada “fase vanguardista” da Acrópole, quando a revista prioriza a publicação de projetos alinhados aos preceitos da arquitetura moderna. É possível pensar que a revista e a própria produção moderna nunca tenham se destituído do caráter comercial, haja vista a [boa] adesão da arquitetura moderna junto ao público e ao setor imobiliário nos anos 1950 e 1960.

Por outro lado, mesmo aqueles projetos que se posicionavam distantes dos apelos especulativos e trabalhavam com “relativa liberdade” (Figura 7), ou ainda aqueles premiados e reconhecidos no campo profissional, as soluções do programa e da separação funcional se mantinham, não sendo sequer questionadas. A inovação valorizada era aquela ligada à plasticidade da forma e uso de tecnologias construtivas, mas nunca o programa e sua distribuição.

Fonte: Acrópole, 1967, 337, p. 23. Recuperado de: http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/337/23. Acesso em 23/02/2023

Figura 7: Edifício Maria Ana, projeto de Mauricio Kogan e Samuel Szpigel para Construtora Best Ltda. Projeto que teve “relativa liberdade” na criação manteve o zoneamento funcional tradicional. Notar que cômodo junto à área de serviço não tem abertura para fachada e está grafado como “despensa”

No que tange à localização e qualidade dos espaços de serviços, vale mencionar que os apartamentos reproduziam os esquemas das moradias unifamiliares tradicionais, ao locar as salas e demais ambientes sociais na fachada frontal (e principal) do edifício, enquanto os espaços de serviços voltavam-se para as fachadas dos fundos. Como consequência, o setor de serviço é obliterado da vista de quem observa a moradia por fora, da mesma forma que seus cômodos serão preteridos das melhores vistas do entorno. Além disso, recebem menos iluminação natural direta, já que a implantação do edifício tende a situar as fachadas principais no sentido de maior luminosidade e incidência solar.

Nos textos que acompanham os projetos, a questão de iluminação e ventilação é outro quesito bastante destacado, além da setorização. Se por um lado esses aspectos ressaltam o caráter de higiene e conforto dos apartamentos e os distanciam do estigma das formas precárias e insalubres da habitação coletiva popular, por outro revelam o esforço constante dos projetistas em solucionar as plantas nesses pontos. Como se observa em boa parte dos projetos levantados, até meados dos anos 1950 as edificações seguiam o desenho irregular dos lotes, buscando o aproveitamento máximo do terreno, em um período em que os recuos não eram obrigatórios mas a exigência de iluminação e ventilação diretas sim. Isso dificultava a resolução das condicionantes técnicas de conforto ambiental, já que, com menos área disponível de fachada para distribuir os ambientes, a questão da aeração e iluminação era resolvida por meio da inserção de poços de ventilação no interior da edificação, para assegurar assim o atendimento à legislação. Vale notar que nessas situações, os compartimentos de serviços seriam justamente aqueles que, junto com os banheiros, teriam a entrada de luz e ar natural por esses “inóspitos dutos emparedados” (Pinheiro, 2008, p. 120). Além de constituir um desafio para manutenção dos edifícios, aqueles não garantiriam necessariamente uma boa luminosidade e aeração dos ambientes, principalmente dos apartamentos localizados nos pavimentos mais baixos.

Dessa maneira, quando um projeto alcança o feito de evitar o uso dos poços, a solução é enaltecida, como no exemplo do projeto de M. Calaigian Ltda. para Rádios Belmonte Ltda. de 1954 (Editorial, 1954, p. 94-95), em que o arquiteto consegue dispor a área de serviço junto à parede externa do edifício. No entanto, em casos como esse, surge um novo “problema”: a visibilidade da área de serviço na fachada. Apesar de não estar instalada na face principal do prédio, sua abertura para a rua era um inconveniente, devendo receber então placas de cimento-amianto a fim de evitar o “devassamento” na fachada.

Havia ainda os casos, como o Edifício Tatuí (Figuras 8 e 9) que, para melhor aproveitamento da insolação, invertia-se a lógica de valorização arquitetônica da frente do edifício, localizando na fachada principal os espaços de serviços e, ao fundo, os dormitórios do apartamento. Da mesma forma que o projeto anteriormente citado, a posição da lavanderia implicava no “tratamento especial dado a fachada, que foi inteiramente vedada [...] por elementos vazados de concreto” (Editorial, 1961, p. 257). É notável o número de projetos pesquisados que se valem desse recurso e como as matérias da revista exaltam essa solução. Os textos não deixam dúvidas de que obliterar da vista a área de serviço era de fato uma intenção de projeto, como se o local onde se estendem as roupas fosse um “ruído” na composição harmoniosa do arquiteto.

Figuras 8 e 9: Edifício Tatuí, projeto de David Libeskind. Fonte: Acrópole, 1961, 271, p. 257. Recuperado de: http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/271/26. Acesso em 23/02/2023

Domesticidade, trabalho doméstico e relações servis

Como se observa nos projetos, a setorização de serviço significa muito mais que uma organização racional dos espaços. Ela corresponde à ideia de segregação, similar à configuração dos “espaços de rejeição” (Guerrand, 2006, p. 332), do modelo de compartimentação da casa burguesa oitocentista. Embora remontem ao século anterior, os ideais de domesticidade ligados a esse formato de moradia ainda eram a referência aos modos de morar dos segmentos médios e altos das cidades brasileiras, nos anos 1940-1960.

A domesticidade moderna, com origem nas moradas burguesas, tem como princípio a separação das esferas público e privada, representada pela contraposição dos universos da casa e do trabalho. A casa, entendida como “antítese do trabalho” (Forty, 2007), é o lugar do refúgio e do descanso, da vida familiar e afetiva. Não à toa que o protagonismo da casa será dos ambientes onde se desenrola a vida social e íntima da família, como salas e dormitórios, espaços mais prestigiados das moradias. Enquanto os espaços de serviços, menos valorizados, serão aqueles que indicam e lembram da existência do trabalho realizado na moradia, tensionando os valores da domesticidade moderna e a própria ideia de separação entre casa e trabalho.

Nesse sentido, observam-se ao longo da história sucessivas investidas em minimizar, invisibilizar ou alterar a essência do trabalho doméstico. Seja pela sua associação às relações de cuidado e afeto, como se fosse elemento intrínseco à natureza feminina; seja pela “profissionalização”, isto é, pela atribuição de parâmetros de eficiência, criatividade e intelectualidade, à semelhança do que ocorria com outros trabalhos reconhecidos socialmente. Em ambos os casos, o trabalho doméstico adquire status moral, com a valorização de determinados afazeres e espaços (como a cozinha, por exemplo), mas nunca recebeu o mesmo reconhecimento do trabalho produtivo realizado (pelos homens) fora do âmbito da casa.

Inicialmente, a busca pelo status do trabalho feminino dentro da casa teve relação com a chamada “crise dos criados”, entre final do século XIX e início do XX, quando se observa nos países industrializados o deslocamento de grande parte da mão de obra servil para as indústrias. Com a diminuição da oferta de criadagem para as casas das classes médias, boa parte do trabalho doméstico recaiu sobre as donas de casa. Foi então quando elas passaram a se interessar pelo uso de tecnologias e produtos para o lar, bem como a aplicação do conhecimento técnico e científico, como forma de facilitar a lida diária doméstica. O trabalho realizado por essas mulheres se distanciava assim do estigma do serviço pesado e braçal, que permaneceria ainda a cargo das (poucas) mulheres serviçais (Hollows, 2008).

Diferente dos contextos dos países industrializados, a oferta da mão de obra servil no Brasil nunca foi um problema quantitativo. As demandas por status e racionalização da vida doméstica brasileira estiveram, em princípio, ligadas às questões sanitárias instituídas a partir do final do século XIX (Carvalho, 2008). A imagem de higiene e limpeza associada à família e à casa operava como índice de moralidade e civilidade, de vida moderna e progresso social. Era também uma forma de contraposição ao morar precário e atrasado dos setores populares, frequentemente relacionados à pobreza, sujeira, doença e desordem: verdadeiros obstáculos no processo de desenvolvimento de uma nação.

Se a casa era o lugar das mulheres, era também o lugar dos empregados serviçais. Por muito séculos, foram sobretudo as mulheres negras escravizadas que exerciam os afazeres domésticos nas casas das elites e dos segmentos médios brasileiros. Com a Abolição da Escravatura, em 1888, boa parte dessas mulheres e suas descendentes continuaram no emprego doméstico, agora remunerado e sobre novas relações de trabalho. De modo que a oferta de mão de obra servil permaneceu em grande número na primeira metade do século XX (Carvalho, 2008). As mudanças para o trabalho livre, entretanto, não significaram necessariamente reconhecimento ou valorização do trabalho doméstico -basta analisar as legislações e normativas que regiam os contratos de trabalho, marcados por relações bastante interpessoais e informais.

Além disso, a passagem da sociedade patriarcal agrária e escravocrata para sociedade burguesa (e posteriormente urbana), correspondeu a novos formatos de família e de vida doméstica, em que eram necessárias outras estratégias de marcação da posição social de gênero, classe e raça. Por isso, a necessidade constante de diferenciação entre o trabalho de cuidado exercido pela mulher dona de casa (branca e burguesa) e o trabalho mais pesado exercido pela mulher empregada (pobre e muitas vezes racializada).

Essa diferenciação é também marcada pelo distanciamento entre sujeitos de classe e raça distintas. A despeito dos mecanismos de incorporação ao “seio familiar”, as trabalhadoras domésticas remuneradas eram figuras estranhas ao núcleo da família e um entrave à vida privada e íntima dos moradores. Eram também frequentemente vistas como “ameaça”, pois vinham de fora, poderiam “contaminar” a harmonia e a estabilidade da vida doméstica, com seus hábitos e costumes associados à pobreza, desordem e imoralidade (Roncador, 2008). A presença dessas mulheres pode ser interpretada, portanto, como a corporificação das contradições do trabalho doméstico na domesticidade moderna, pouco reconhecido, muitas vezes indesejado, mas indispensável.

Reflexões finais

A segregação e a diferenciação dos ambientes de serviços analisadas nos projetos de apartamentos paulistanos, respondem a uma demanda de organização racional e funcional dos espaços (a setorização). Mas também correspondem à visão que se tinha do trabalho doméstico, dos sujeitos envolvidos na sua realização e das relações servis. Separar espacialmente era um modo de tornar possível que boa parte das atividades do serviço doméstico fosse executada com total independência e sem contato com o restante da casa (onde se desenrolava a vida social e privada da família).

Geralmente, essas atividades segregadas seriam incumbência das trabalhadoras domésticas e se caracterizariam pelos serviços tidos como “mais pesados”, de maior mobilização corporal e que durante seu processo pudesse ter contato ou produzir aquilo que é classificado como “sujo” e impróprio. Muito além da falta de asseio, sujeira aqui é entendida também como desordem, inconveniência e ausência de controle (Douglas, 2014; McClintock, 2010), por isso deveria ser tirada do campo de visão, disfarçada, invisibilizada. E não só as atividades de trabalho, como as próprias “empregadas domésticas”.

O serviço doméstico se constitui, portanto, como uma espécie de “mal necessário” na vida doméstica. Como não é possível abrir mão dele, colocam-se seus espaços e seus sujeitos em algum ponto que cause menos inconveniência: nos fundos do prédio ou voltados para os poços internos, disfarçados por elementos da própria arquitetura ou com circulações e acessos separados. Além da segregação espacial, a desvalorização do serviço doméstico também aparece em outros quesitos do projeto: nas dimensões exíguas dos ambientes, na localização na planta, na falta de luminosidade e insolação e nas diferenciações dos materiais de acabamento e instalações.

Ao analisar projetos dos edifícios de apartamentos, nota-se, então, como a arquitetura pode ser mais um operador desse mecanismo de desvalorização e obliteração não apenas do serviço doméstico, como também dos agentes envolvidos, criando espaços que reproduzem relações sociais de desigualdade e discriminação de gênero, classe e raça.