El frío corazón de los cultos

Cuenta Valeria Manzano (2017:112) que apenas durante la segunda semana de marzo de 1964, Palito Ortega, con flamantes 23 años, cantó en seis programas de televisión y 18 clubes sociales, ocupó más de diecisiete mil centímetros de columnas en diarios y revistas del espectáculo (incluidas seis tapas), sonó novecientas veces en la radio y recibió mil cartas de sus fans. Solo en una semana, la segunda.

En la tercera, el mundo culto decidió que había que tomar cartas en el asunto. El frenesí nuevaolero les había resultado, hasta entonces, indiferente; luego, no habría grandes diferencias, pero al menos el «periodismo serio» juzgó que era necesaria alguna intervención. La revista Primera Plana, ya consagrada como la publicación política y de actualidad más importante del momento, recogió el guante. La nota se tituló «La década de los frenéticos», aunque la tapa la presentó como Palito Ortega: El triunfo de los orangutanes, el 17 de marzo de ese año (Raab, 1964:20‒23). Los orangutanes, claro, no son los gorilas: son los ecos de la entonces archiconocida canción de Chico Novarro, «El orangután»; aunque, sin el intertexto a mano, suena, por lo menos, fuerte. El otro se animaliza y en ese zoomorfismo aparece, bajo otra apariencia mamífera, un recurrente problema de la elite en relación con la música, no solo popular. La nota sale sin firma: muchos años después, María Moreno la compiló como parte de la obra periodística de Enrique Raab, el periodista secuestrado y desaparecido por la dictadura militar el 16 de abril de 1977 (Moreno, 2015). Raab se había incorporado a la revista ese mismo marzo, por lo que es probable que haya sido su primera nota en el semanario.

La primera señal va en la misma dirección que señalamos arriba: el exceso y la ubicuidad de Palito, al que Raab —como cualquier otro argentino o argentina— debía ver y oír hasta en la sopa.

Una sola semana, en Buenos Aires, puede ilustrar el fenómeno: entre el martes y el sábado pasado, Palito Ortega —para observar un caso límite— fue tema de discusión en el programa Incomunicados, de Canal 9, y entonces hizo hablar de sí al político conservador Emilio Hardoy, a la psicóloga Toba Fundia y a la actriz Luisa Vehil; ocupó la portada de dos revistas; anegó de público la calle Lavalle al asistir al estreno del film El club del clan; desfiló por media docena de bailes suburbanos e hizo sus irrupciones habituales (dos) en el ciclo Sábados continuados, de Canal 9. La gente parece negarse a hablar de otra cosa, a ver otra cosa, a bailar otra cosa, como si fuera un Sol obsesivo, copernicano, que diese vueltas alrededor de una minúscula Tierra. Pero este oleaje que parece ingobernable no se mueve nunca por sí solo: hay muchos vientos detrás de él que están agitándolo. (Raab, 1964:20)

La «interpretación» del fenómeno nuevaolero gira decisivamente —no permite ninguna otra— en torno de la idea de la fabricación («los vientos que lo agitan») y, aunque apenas se sugiere, la de la manipulación. Raab usa la metáfora de la arcilla —es decir: lo que se moldea—, con Ricardo Mejía y Leo Vanés como los alfareros. «No es muy difícil», cita a Mejía, «porque al principio todos vienen aquí con el mismo problema: falta de dinero. Hay que ayudarlos. Al cabo de un tiempo, esa ayuda puede resultar una excelente renta». Vanés lo complementa, con un toque desdeñoso para con sus materiales:

Hay que repetirles todo unas tres o cuatro veces —explica Vanés—, con paciencia de pedagogo. Generalmente, estos chicos no han pasado la escuela primaria. Y como en la escuela, los que salen adelante son los más inteligentes, los que se dejan manejar con menos remilgos. Hay que mostrarles cómo ha cambiado el mundo, descubrirles que han muerto los días en que los grandes artistas eran bohemios, borrachos y tuberculosos. Ahora, los que salen adelante saben invertir bien sus pesos, tienen sentido práctico, se preocupan por comprar rápidamente un automóvil. (Raab, 1964:21 ‒ el subrayado es nuestro)

Pero Vanés también apela al mercado: la fabricación existe, pero «si un cantante no sirve, los entusiasmos de una mitad del periodismo no sirven para contrarrestar la mala opinión de la otra mitad. Mucho menos, para hacerle frente a la indiferencia del público».

El cronista no plantea ninguna disidencia con las versiones de Vanés y Mejía: más bien, parece que sus testimonios son oportunos para ratificar su propia visión del fenómeno. Para colmo, no puede invocar otros materiales: va en busca de los sociólogos y le responden con mudez. «Los tres especialistas consultados en el Instituto de Sociología de la Universidad de Buenos Aires replicaron a ese silencio con otro silencio: “Hay que reflexionar sobre el tema, no hemos pensado detenidamente en esos fenómenos”» (Raab, 1964:23). Al silencio de 1964 podríamos agregarle: ha continuado hasta nuestros días. Lo mismo ocurre con los músicos serios: Juan Carlos Paz, paladín de la vanguardia académica antiinstitucional, afirma que «No he podido escuchar a ninguno de esos muchachos. Mejor dicho: no he tenido ni siquiera la curiosidad de escucharlos. Generalmente, no me interesa este tipo de manifestaciones populares. Mi mayor limitación, tal vez, consiste en eso». Alberto Ginastera, su contraparte y rival tanto estético como político, se excusó: «era un tema para ser mirado por arriba del hombro», completa Raab (23). Ante ese panorama, solo queda la visión de las masas, de la multitud:

Si los sociólogos y los psicoanalistas piden tiempo para pensar en el fenómeno que suscitan, si los músicos se desinteresan por esa metamorfosis que de algún modo los toca, ¿quiénes deben explicar lo que pasa? Ya lo están haciendo las multitudes que las cantan y que entran en éxtasis ante ellas. Es la música que quieren, en Buenos Aires o en Tokio, acaso porque más allá de su liviandad están más de acuerdo con esta época y con sus sobresaltos, porque ayudan a escapar de la rutina, a convertirse durante un momento en Palito Ortega o en Johnny Halliday. De creerse ni más ni menos que seres humanos de la década del ’60, enquistados entre el peligro nuclear y la chatura de siempre. (Raab, 1964:23)

Este cierre entre desdeñoso y elitista ya está pronosticado desde la apertura de la nota. Raab lee con agudeza que se trata de un fenómeno mundial, del que Palito y sus congéneres son solo una expresión local. Pero erra al considerarlo una misma bolsa, poner todo adentro y no hacer ninguna distinción; para Raab, son lo mismo Johny Halliday, Rita Pavone, Palito Ortega y The Beatles. Sobre estos últimos, recoge una crítica de la revista norteamericana Newsweek, todavía pasmada, como muchas publicaciones norteamericanas, por los efectos culturales de la invasión británica: «Visualmente, son una pesadilla. Musicalmente, están próximos al desastre: guitarras y baterías son golpeadas sin misericordia; sus voces son una catástrofe, un prepotente fárrago de sentimentalismo romanticón, semejante a las tarjetas de fin de año» (Raab, 1964:20). Evidentemente, la interpretación seria o culta desdeñosa y criticona era también un fenómeno mundial. Faltan aún algunos años para que, después de Revolver y Sgt. Pepper’s, la música popular moderna o pop pueda ser tomada en serio.

La nota ofrece tres elementos más que reaparecerán obsesivamente a lo largo de toda la década. El primero es la constatación, que nadie va a discutir nunca, de que la voz de Palito Ortega no es ninguna maravilla: «El propio Palito (...) no cree que cante bien ni que importe tampoco desplegar una voz resplandeciente y educada ante los miles de fanáticos que lo adoran y lo asfixian entre sus gritos y sus aplastantes abrazos» (Raab, 1964:21). Y luego: «Sabe que no canta bien y no le importa reconocerlo», para dar paso luego a la opinión del mismísimo deficitario: «porque hoy el secreto no es cantar de una manera perfecta, sino cantar con un poco de gusto. Ahí tiene usted a los grandes tenores y barítonos; siempre terminan por mecanizarse» (21).

El segundo es el dinero: desde ese momento hasta por lo menos finales de la década, la obsesión por el dinero que recaudan estas estrellas es omnipresente. Posiblemente, porque nunca se había asistido a semejante fenómeno: a esa altura, Palito había vendido más discos que Carlos Gardel. Esto, entonces, debe traducirse cuantitativamente: «Mejía calcula que Palito Ortega, él solo, produjo unos 50 millones de pesos hasta la fecha (...). Solo en el rubro venta de discos suele llegarse a los 250.000 pesos diarios» (22). Más adelante, nuevamente Palito se confiesa, financieramente hablando:

al mes redondearé quizá el millón y medio de pesos, pero de esa cifra hay que descontar lo que le corresponde a mi representante (20 por ciento), el sueldo de los músicos y los impuestos. De manera que al final me quedo con 600.000 o poco más, lo suficiente como para poder comprarle una casa al viejo en Floresta, el más arbolado suburbio de Tucumán, y un departamento para mí en Belgrano, que servirá para el día en que me case con Marta González, el año que viene seguramente. (Raab, 1964:22)

(Dejemos de lado la pobre capacidad profética de Palito respecto del futuro de su pareja y su matrimonio: su noviazgo con Marta —Martita— González no llegaría indemne a fines de ese año, y parece más bien puesto en el inventario de los romances promocionales).

Raab agrega que «Ortega recibe 40.000 pesos cada vez que actúa en el ciclo Sábados Continuados, de Canal 9; 200.000, por ejemplo, durante un día de actuación en La Plata; 300.000 argentinos por participar de una audición de radio e ir a un baile en Salto, Uruguay» (22).

Los 600 mil pesos mensuales, obviamente subvaluados, que Palito reconoce (como ganancia neta, descontados gastos) equivalen, en ese momento, a 42 salarios mínimos; aproximadamente, 30 mil dólares actuales por mes. Esas cifras, en ese momento, debían sonar escandalosas. Pero razonables en función del éxito obtenido: a fines de 1964, la RCA adjudicaba a Palito, que encabezaba los ratings en México, Chile y Perú, la mitad de sus ventas totales de discos en toda América Latina. La mitad, del total, en todo el subcontinente.

El tercer tópico que aparece en la nota es el de la autenticidad, la razón primera sobre la que Palito deposita el argumento de su éxito: «se sabe un ídolo, como él mismo dice de sí, y explica que lo es “solo porque me muestro tal como soy”». Palito cree que su éxito «es por esa voluntad de no fingir que lo sostiene, por su afán de mostrarse ante la gente ni más arriba ni más abajo de lo que esa gente está». Inevitablemente, ese argumento debe virar hacia el antiintelectualismo: «El gran problema de muchos intelectuales es que hablan en un lenguaje suficiente que no sirve para la comunicación humana» (Raab, 1964:22). Años después, frente al grabador de Julio Ardiles Gray, Palito se explaya en la misma dirección:

A veces he sido duramente criticado por algunos sectores y más aún por un sector intelectual. Tengo conciencia de que yo no tengo nada que ver con cierto tipo de saber académico, con ese saber que duerme acumulado en las bibliotecas. Pero sí tengo que ver con todo lo que se aprende viviendo, sufriendo y gozando. A veces pienso que el amor que puede sentir un intelectual no va a llegar nunca a ser tan inmenso como el amor que puedo sentir yo. Cierto tipo de intelectual es incapaz de vivir las cosas simples e intensas, como el amor. A fuerza de razonarlo todo, vacía de sentido esas cosas simples y hermosas que yo descubrí tocándolas y no leyéndolas. (Ortega, 1980:76)

Desde esa nota original de Primera Plana, Palito lee con inteligencia que las críticas van a venir desde el frío corazón de los cultos, y que para eso es suficiente refugiarse en la vulgata antiintelectual. La expresión la usa Mirta Varela en su historia de la primera televisión argentina (Varela, 2005) —ella prefiere «el duro corazón», que nosotros hemos puesto a enfriar—. Esa primera televisión es exactamente la del Club del Clan. Aunque habían transcurrido ya diez años de la inauguración peronista, en 1951, el medio constituía aún una novedad que debía ser explicada o, mejor aún, transformada en instrumento de distribucionismo cultural según las pautas fijadas por una jerarquización de la cultura que era aún muy rígida. La tele, o «este tipo de manifestaciones populares», para recordar las palabras de Juan Carlos Paz, pertenecía al mundo de la cultura de masas: por ende, a un mundo degradado y carente, en tanto mera devaluación de la única cultura posible —la buena, la artística, la «culta»— o mera ausencia de aquello que valía la pena —lo bueno, el arte, el espíritu: o, inclusive, en un deslizamiento que se volvía usual en esos años, la conciencia.

No se trata aún de un manual adorniano: la obra de Theodor Adorno y Max Horkheimmer circula con dificultad en alemán, y recién poco después comenzaría a ser traducida; hay que esperar hasta 1969 para que la editorial de la revista Sur publique, por primera vez en español, su Dialéctica del Iluminismo, el célebre texto en que los exiliados alemanes de la Escuela de Frankfurt acuñaron el concepto de industria cultural (Adorno y Horkheimmer, 1969). Pero sí hay un clima de época apocalíptico: ese mismo 1964 es el año en que Umberto Eco publica su Apocalípticos e integrados en la cultura de masas, en el que ese tipo de posiciones duramente críticas sobre la cultura de masas ya pueden ser presentadas y sintetizadas, e incluso criticadas. En el mismo libro, Eco incluye un capítulo sobre «la canción de consumo»: no puede ignorar, y por eso le dedica su análisis, el fenómeno de los cantantes juveniles pop italianos, entre ellos la explosión de Rita Pavone en 1962 (Eco, 1985). Por el contrario, los universitarios argentinos colocan a la «canción de consumo» local en el mundo de lo innombrable: no habrá, salvo contadísimas excepciones, ningún intento de explicar el fenómeno nuevaolero. La alusión al «silencio de los sociólogos» que hace Raab no es metáfora: es minuciosa descripción.

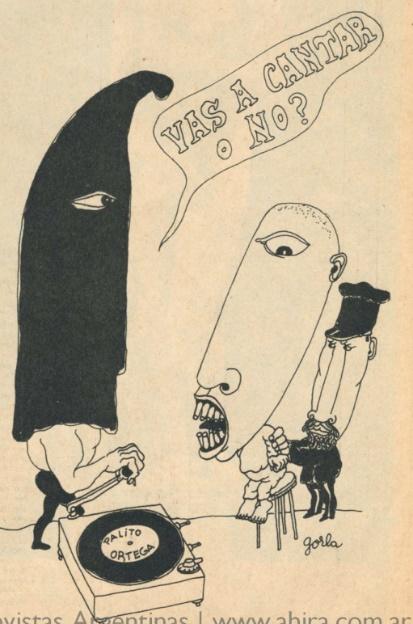

La crítica vendrá por parte de las revistas «serias», justamente las consumidas por los intelectuales argentinos: luego de esta nota iniciática de Primera Plana, habrá alguna otra, luego una tercera en Confirmado (heredera de la anterior). Habrá también una película, Pajarito Gómez, el mejor documento crítico producido por lo que podríamos llamar una izquierda del campo del espectáculo argentino. Pero muy poco más. La crítica a los nuevaoleros, empero, se revela profundamente clasista en el campo del humorismo. En esos mismos años, la revista Tía Vicenta —que vendía cuatrocientos mil ejemplares semanales entre las clases medias con algunas pretensiones— decide calificar como mersa a todo el sistema nuevaolero: a sus discos, a sus canciones, a sus vestimentas, a sus programas de televisión, a sus bailes de carnaval, a los clubes de barrio donde actuaban, a sus estrellas. Su director, el dibujante Juan Carlos Colombres o Landrú, organizaba concursos entre sus lectores para votar al «mersa ideal», concursos sistemáticamente ganados por Palito Ortega y Violeta Rivas. «Mersa» proviene del lunfardo para nombrar lo vulgar: lo que carece de nobleza y elegancia, lo ordinario, lo rústico. Landrú lo recupera en esa misma dirección, pero en continuidad con el término que había asolado a las huestes peronistas: los grasas, «mis grasitas», como decía Eva Perón. El mersa desplaza al grasa porque asciende de clase —otro efecto peronista— sin adquirir brillo, roce, elegancia o distinción. En el caso de las estrellas nuevaoleras, son dos parvenu, dos nuevos ricos sine nobilitate: es decir, snobs. Peor que un cabecita: son cabecitas que se camuflan para entrar en un mundo al que no pertenecen de pleno derecho. En definitiva: mersa significa una condena duramente clasista. Y algo más. En el número 40 de Tía Vicenta se publica una viñeta que presume de graciosa: en una sesión de tortura (Argentina ya tenía una cultura del tormento ilegal que se remontaba a los años de Leopoldo Lugones hijo, en los primeros años de la Década Infame) el prisionero, seguramente político, es conminado a «cantar» (confesar). De lo contrario, el verdugo, que está encapuchado, ejecutará su arma tan irremediablemente eficaz como fuera de todo límite ético: sonará un disco de Palito. El cautivo, que es sujetado por un policía, parece gritar como si pidiera piedad. No hay peor castigo que escuchar al nuevaolero.

Frente a todo eso, entonces, el argumento de la autenticidad palitoortegueana se despliega en dos direcciones: por un lado, propone la ausencia de mediación afectiva. No es él, es su corazón el que habla, su autenticidad más íntima; un corazón que es, para colmo, idéntico al de sus públicos, con los que se identifica para que ellos se identifiquen con él. Sus canciones son las de cualquier ser afectante, sintiente: todo el que ama puede cantar lo que canta —incluso: cantar como lo canta—. En segundo lugar, la autenticidad permite el tópico antiintelectual: porque pocos sujetos son tan poco auténticos como los intelectuales, que buscan sus razones en sus bibliotecas y no en sus (fríos) corazones. Agreguémosle a eso un giro, paradójicamente, arltiano. Aunque creemos que Roberto Arlt, de haberlos oído, hubiera odiado a los nuevaoleros, y con escándalo, el argumento de Palito escarba en esa dirección: «no tendría dificultad en citar a numerosa gente que escribe bien y a quienes únicamente leen correctos miembros de su familia», como afirma Arlt en su celebérrimo prólogo a Los Lanzallamas (Arlt, 1981). Frente al desprecio de los letrados oficiales, Arlt exhibía su popularidad periodística; frente a los fríos intelectuales, Palito mira a su alrededor y se limita a contar billetes. Aun cuando, como veremos, poco después mostrará una interesante conciencia de la importancia de las disputas por la legitimidad artística.

Tampoco exageremos (pobre Arlt): el argumento antiintelectual es un eterno lugar común de la cultura de masas. Y de un populismo cuadrado, que se limita a repetir: si le gusta a la gente, algo bueno debe tener. Eso es una mera renuncia a la interpretación, que evitaremos, como a cualquier tentación —como a cualquier renuncia—. Aunque, para eso, debemos explicar un par de cosas.

La indiferencia académica, lalalalá

Nuestra investigación sobre Ramón Bautista «Palito» Ortega nos presentó bastantes problemas a resolver. Algunos fueron estrictamente prácticos, por la dificultad de acceso a materiales de bibliotecas en tiempos pandémicos: tres semanas de ventana a comienzos de 2021 fueron explotados en la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional, aunque jamás conseguimos acceder al Museo del Cine —donde, cuenta una leyenda, nos esperaba un abultado sobre de recortes de prensa—. Otros tienen que ver con los eternos misterios que rodean las cifras de ventas discográficas: no hay ninguna fuente fidedigna que revele el arcano secreto de las ventas de discos —que debieron ser reconstruidas por indicios diseminados en los rankings de publicaciones norteamericanas, por ejemplo—. Y un viejo problema de la investigación musicológica: la carencia de precisiones editoriales en una obra enorme y dispersa en distintas grabaciones y grabadoras locales e internacionales. Los discos raramente tienen fechas de edición, y en un autor prolífico como Palito la datación se vuelve prácticamente imposible, tomando en cuenta sus grabaciones, las reversiones de sus canciones —diseminadas en toda Iberoamérica— y lo que escribe para otros autores —como Johny Tedesco o Violeta Rivas: en muchos casos, a su vez, terribles éxitos de ventas.

Pero el problema central lo significó la necesidad de utilizar una intersección (o una navegación) entre disciplinas. En primer lugar, poniendo en juego la historia: Palito nos ofrecía la posibilidad y la necesidad de establecer las relaciones entre su trayectoria artística y sus contextos socio‒político‒económico‒culturales. Rápidamente comprobamos que esa trayectoria recorría e intersectaba los puntos centrales de la historia argentina —e incluso iberoamericana—. Un ejemplo era la notoria relación de la obra de Palito Ortega y, más ampliamente, del surgimiento de las nuevas culturas juveniles en los años sesenta con los desarrollismos autoritarios en América Latina y en España —e incluso en Brasil, donde la llamada Jovem Guarda y la aparición de una estrella de la magnitud de Roberto Carlos es estrictamente contemporánea, aunque las relaciones entre los fenómenos son más distantes a causa de la especial configuración de los mercados musicales y lingüísticos.

Esto nos obligaba a analizar con cuidado las relaciones entre algo que era cultural y algo que era no cultural, ampliamente: como sabemos, no se trata de reflejos como tampoco de determinaciones, sino solo en última instancia —no vamos a profundizar aquí sobre la capacidad heurística de esta metáfora, sobre la que hay una larga biblioteca—. Pero, al mismo tiempo, seguía tratándose de una trayectoria artística y no de una mera biografía política: eso nos exigía la puesta en acción de la sociología de la cultura y de la música, y del análisis musical. Incluso, parte de su trayectoria es cinematográfica, aunque se trata básicamente de una filmografía musical —o Long Plays fílmicos, como se los ha llamado— puesta al servicio de una carrera centralmente de compositor y cantante popular. Esta condición nos dispensó de una expertisse en el análisis del lenguaje fílmico, que repusimos bibliográficamente: afortunadamente, existía un corpus, reducido pero agudo, de análisis de sus películas. (Otro tipo de exigencia lo representó el análisis de los filmes dirigidos por él mismo durante la dictadura: había problemas y preguntas estéticas, como siempre, pero los interrogantes pasaban a ser centralmente por las relaciones entre cultura popular y dictadura en el período 1976‒1983).

La intersección disciplinar podría resolverse con alguna comodidad incómoda en la etiqueta de los estudios culturales, si no fuera porque se trata de una clasificación ya algo devaluada y más imprecisa, aún, que en su momento de auge teórico y metodológico. Nuestras propias biografías intelectuales dificultan nuestra autoadscripción tanto como la hétero‒adscripción: hemos sido llamados de múltiples maneras, y seguramente lo seguiremos siendo. Es posible que nos reconozcamos como no‒historiadores seguidores de las perspectivas ginzburguianas y como no‒sociólogos admiradores de la obra williamsiana. Y que nuestro entrenamiento específico en la lectura y el análisis de textos literarios o de la cultura popular, y en el análisis de las obras musicales, sea el punto de partida de preguntas sociológicas, afirmaciones históricas e interpretaciones culturales.

Lo cierto es que lo que constituimos como objeto de investigación fue una carrera especialmente exitosa: los datos que pudimos recolectar señalan que Palito Ortega fue y es el segundo artista argentino más vendedor de la historia de la música local, solo superado por Leo Dan, con veintiocho millones de discos frente a los cuarenta y tres millones de este último. Si limitamos la comparación a sus contemporáneos —es decir, los y las artistas activos desde comienzos de los 60 a finales de los 70, cuando lo más sobresaliente de su obra ya estaba completa—, Palito está entre los diez artistas latinoamericanos más vendedores de la historia del continente. Sin embargo, y aquí nuestro problema clave, su obra nunca fue objeto de estudio: solo su pasaje a la política —en 1991 venció en la elección a gobernador de la provincia de Tucumán, para luego ser Senador Nacional y (frustrado) candidato a vicepresidente argentino en 1999— fue motivo de abordajes periodísticos. El artista más exitoso de la llamada música moderna argentina jamás fue indagado en tanto tal: es decir, ni como artista ni como exitoso.

¿Qué se puede decir, entonces, de la obra artística de Palito? Y consecuentemente: ¿dónde radicaron las causas de su éxito? Nuestro trabajo pretendió eludir la condena apocalíptica o el menosprecio elitista, del mismo modo que la exactamente inversa celebración populista —«si le gusta a la gente, algo bueno debe tener» (como señalara Beatriz Sarlo a partir de su investigación sobre las novelas sentimentales de la década de 1920 [Sarlo, 1985]). Queremos mostrar en este trabajo algunas de las preguntas que debimos hacer a los materiales —sonoros, fílmicos, periodísticos, documentales— así como algunas de las respuestas a las que arribamos, producto de la intersección disciplinar que señalamos anteriormente: la de nuestras biografías intelectuales y la de nuestras prácticas profesionales.

Pero nuestro énfasis está aquí puesto en la ruptura que esta operación supone: sencillamente, la de un silencio académico e intelectual que, sesenta años después, ya resulta atronador. Cuando emprendimos nuestra investigación, Palito estaba cumpliendo ochenta años y cerrando su carrera —explícitamente, según él mismo anunciara, grabando un último disco y emprendiendo una serie de conciertos que se desarrollaron entre finales de 2021 y 2022—; esa carrera había ocupado sesenta años de historia argentina. A la vez, eran sesenta años de historia intelectual que habían reducido a Palito, a duras penas, a una referencia contextual. Las excepciones eran pocas: una de ellas era importantísima y fue un gran disparador de nuestro trabajo —el brillante trabajo de Valeria Manzano con el que iniciamos este texto (Manzano, 2017)—. Algunas pocas páginas de Sergio Pujol dedicadas a «Sabor a nada» (Pujol, 2010); una tesis de graduación en Comunicación que se había iniciado en 2015 y no se terminaría hasta 2021 (orientada, para colmo, por nosotros mismos: Rodríguez Anzorena, 2021); el análisis de la película Fiebre de Primavera en el contexto de una mirada más amplia sobre la Nueva Ola que produjo Alina Mazzaferro (2011); el trabajo de Gregorio Anchou sobre el cine de Palito y el de Enrique Carreras (Anchou, 2004). Lo breve de esta lista —a la que le faltan solo pocas referencias— nos permite ratificar nuestra descripción: se trató de un silencio inexplicable.

En el curso de esas seis décadas, Palito no solo era el artista más vendedor del medio local —concedámosle a Leo Dan su condición de artista mexicano, dados los cincuenta años que trabajó en aquel mercado—. Era el autor de entre quince y veinte canciones que casi todos los y las mayores de cuarenta años en la Argentina que hubieran escuchado música alguna vez, aunque fuere en su devenir cotidiano y urbano, conocían sin dificultad —y en muchos casos, podían cantar de memoria.

Pero, claro: se trata de un artista que no «cantaba bien», juicio unánime del que ya hemos hablado. Es el compositor de canciones muy simples lírica y musicalmente —hemos elegido el adjetivo que menos problemas valorativos nos trae—, orquestadas, a su vez, de modo muy básico; cuando el propio Palito decide enriquecer esas orquestaciones, con la contratación como arreglador de Oscar López Ruiz, en 1972, él mismo retrocede dos años más tarde, para regresar al estilo anterior, juzgando el trabajo de López Ruiz como «muy complicado». Al iniciar la segunda década de su trayectoria, inicia un tránsito lírico y narrativo —en sus canciones y en sus películas— hacia un conservadurismo católico casi preconciliar. Entre 1976 y 1981, su carrera queda tan tramada con la dictadura militar que lo transforma, casi, en un símbolo de colaboracionismo —debimos debatir esta caracterización—. Sus películas como actor son entre convencionales y francamente malas —aunque no podemos responsabilizarlo por guiones y puestas en escena que no le pertenecen: pero, a la vez, él es un muy mal actor, al que se le nota en demasía su autodidactismo interpretativo (que, sumado a la mala dirección, transforma a sus películas, en algunos momentos, en francamente ridículas).

Para colmo de males, si alguna razón más faltaba para esa ignorancia minuciosa a la que lo sometió el mundo letrado, su obra es estrictamente contemporánea de la de Astor Piazzolla, Luis Alberto Spinetta, Mercedes Sosa, María Elena Walsh, Les Luthiers, el Gato Barbieri o The Beatles: sintéticamente —podríamos acumular más ejemplos—, todos ellos casos que, en la cultura argentina o en la internacional, demostraban las enormes posibilidades de la música popular para ser objeto, a la vez, del consumo de masas y del respeto debido a la música «seria» —con toda la precariedad de esta clasificación—. La música de Palito caía, en cambio, completamente en el campo de la música mala, tal como se la ha definido —y debatido— más recientemente (cfr. Washburne y Denko, 2004; Wilson, 2014).

Este cuadro de situación condujo, casi ineluctablemente, a la única respuesta que el mundo letrado creyó que valía la pena dar: el silencio más minucioso en público, el desprecio más indiferente en privado. Hasta la sordera: nadie —nadie del mundo culto argentino entre 1962 y 2008, cuando la participación en la «cura» de Charly García vuelva a repartir las barajas— se molestó en interpretar qué había ocurrido con ese muchacho, en el tiempo en que millones de argentinos y argentinas lo habían transformado en un ídolo popular sin precedentes.

Seamos modernos, y lo demás no importa nada

Nosotros, en cambio, nos comprometimos a interpretar.

¿Por qué ese impacto descomunal y sin precedentes en la historia de la música popular argentina? ¿Fue magia; no fue magia? Recurrir al «misterio» o al «encuentro mágico entre un artista y su pueblo» sería renunciar a toda la historia de la musicología o de la sociología del arte y de la cultura. Y renunciar a la interpretación sería, como dice Carlo Ginzburg (1981), condenarnos a la expectación y el asombro: un gesto, diría él, meramente populista. Sin embargo, esos sesenta años están allí y, como dijimos, jamás han sido objeto de ninguna indagación, ninguna reflexión, ninguna interpretación. Este texto pretende preguntarse qué pasó, más modestamente, entre finales de 1961 y finales de 1965, esos cuatro años explosivos, en los que se sucedieron ocho Long Plays, cuarenta y tres simples y algunos millones de discos vendidos, cinco filmes —aunque ninguno de ellos como protagonista único: eso vendrá en la etapa siguiente, de consolidación y expansión, el momento en que la pala usada para levantar su dinero se transforme en una retroexcavadora— y su conversión definitiva en El Rey de la música popular argentina. (Para el resto de su trayectoria, leída minuciosamente, puede verse, claro, Gilbert y Alabarces, 2021, de donde proceden estas ideas).

Esos pretendidos «misterios» del arte y la cultura precisan, claro, rigor en la información y en la interpretación, así como la aceptación de una pluralidad estética que, en muchos casos, nos cuesta resignarnos a tolerar, porque significa contradecir nada más y nada menos que nuestros propios gustos más decantados y personales. Pero si no lo hacemos, corremos el riesgo de, como dice Jacopo Tomatis en su Storia culturale della canzone italiana (donde se le atreve a Mina, Pavone, Modugno o Nicola Di Bari, entre tantos otros), afirmar la paradoja de un pueblo que escucha música en contra de su voluntad, pasivamente, o cuyo único papel activo puede residir en la subversión y reapropiación de los significados de esa música. Agrega Tomatis:

La gente, sean los intelectuales o los campesinos analfabetos de la década de 1950, escuchan (o tocan) la música que les gusta y la escuchan (o la tocan) porque les gusta. El hecho de que no nos guste la música amada por uno u otro, que la encontremos banal, cursi o aburrida, es definitivamente poco interesante, y ciertamente no es una excusa válida para no lidiar con eso. El propósito de la historiografía musical no debe ser validar o subvertir la estética de alguien, sino observar y comprender cómo se construyen los juicios de valor. (Tomatis, 2019:19)

Porque todo se puede explicar.

En la explosión de Ortega es fácil reconocer la confluencia de múltiples factores, de distinto orden: materiales e imaginarios, estéticos y musicológicos o meramente personales, crucialmente históricos o ampliamente sociológicos. Por ejemplo, que todo eso ocurrió en la Argentina entre 1961 y 1965 —y luego, hasta hoy—. En apenas ese lapso, se sucedieron tres presidentes, dos de ellos vagamente constitucionales (Frondizi e Illia fueron electos con la proscripción del peronismo y el comunismo) y el tercero, extrañamente un civil organizado por el Ejército. En esos mismos años (para más precisión, el 23 de agosto de 1962, en pleno auge de la «La cantina de la Guardia Nueva»), fue secuestrado y desaparecido Felipe Vallese, uno de los primeros desaparecidos argentinos; en abril de 1964, cuando El Club del Clan aún estaba en su sala de estreno, se esfumaba en la selva salteña el Ejército Guerrillero del Pueblo junto con su líder, Jorge Ricardo Masetti. Es una confluencia, entonces; la articulación de una constelación de razones.

Pero no vamos a limitarnos a decir «es complejo». Pretendemos desarmar esa complejidad.

Por ejemplo: en 1950, el inconmensurable éxito de «El rancho ‘e la Cambicha», de Mario Millán Medina e interpretada por Antonio Tormo, alcanzó alrededor de cinco millones de placas vendidas, cuando la población argentina era un 25 % menor a la de 1960. Lo que ese suceso indicaba —además del surgimiento del folklore como música de masas, ya incorporada por la industria cultural discográfica y radiofónica— era que habían cambiado tanto los hábitos como las expectativas de consumo de las clases populares. Es decir: además de lo que la canción misma interpelaba —la fiesta, el desarraigo, la migración—, había elementos materiales que volvían posible el encuentro de esa canción con su público. Simplemente: poder adquisitivo del salario popular, y excedente para «malgastarlo» en consumos culturales. Esa transformación, producida durante el peronismo, por lo menos se mantendría en los años siguientes: incluso, se profundizaría —son años de aumento continuo de la producción de discos, que saltan de 5 781 000 en 1958 a 8 420 857 en 1964, 12 132 465 en 1965 y 16 368 657 en 1966. Para ese aumento de la producción, es indispensable una expansión del consumo popular. Como afirma Delgado (2020) usando los datos del INDEC, en los diez años que van de 1960 a 1970 —los años palitoortegueanos por excelencia— la industria pasa de producir un disco cada cuatro habitantes a un disco por habitante. Aunque con dificultades, pequeñas subidas y pequeñas bajadas, se trata de un momento de tasas altas de empleo y bajas de desocupación —que solo en breves ocasiones supera el 5 % a lo largo de la década—, y especialmente de empleo industrial y de servicios —juntos, más del 50 % del total—, frente al empleo rural —que baja de 20,6 % en 1951 al 16,1 % en 1969: ese es un indicador claro, a la vez, de un proceso de urbanización. No se trata de la edad dorada del consumo popular ni mucho menos —difícil disputar ese mote a los primeros años peronistas—, pero su crisis hasta hoy irreversible comenzará recién en 1975. Con el salario mínimo de 1964, cada trabajador/a podía comprar ochenta y ocho LP mensualmente (en 2021, podría comprar apenas ocho).

En consecuencia: la base está —o mejor: las condiciones materiales que hacen posible la aparición de un Palito Ortega—. A eso contribuye otro elemento históricamente importante en la cultura argentina, que es la modernidad y el peso de su industria cultural, surgida a comienzos del siglo XX para abastecer a los nuevos lectores populares producidos, simultáneamente, por la inmigración, la urbanización y la alfabetización de masas. Esta historia, que pocos han investigado y analizado como Jorge Rivera (1998), desemboca en la década de 1960 en lo que hemos descripto como una sinergia poderosa entre discográficas, radiofonía, cinematografía, televisión y prensa popular. Siguiendo nuevamente a Delgado: en 1969, la cantidad de discos vendidos en la Argentina es incomparable con la del mundo híperindustrializado, pero está al mismo nivel —levemente por encima— que la de los Países Bajos, España, México y Brasil. Esto habla de la solidez de una industria cultural, sin la cual un suceso como el nuevaolero o el palitoortegueano hubiera sido impensable.

Un tercer elemento duramente material de esos años es la internacionalización de la industria y los consumos culturales. Los años sesenta no descubren nada nuevo, sino que profundizan fenómenos que ya llevaban cuarenta años: por lo menos desde la primera posguerra, el arte popular viaja. Fundamentalmente, la música y la danza —el remanido ejemplo del tango argentino en París—, pero a través de la discografía y el cine. Un dato que debe ser recordado: los filmes que consagran definitivamente a Carlos Gardel de 1931 a 1935 son producidos por la Paramount norteamericana —aunque el primero, Luces de Buenos Aires, se lo cede a la Paramount francesa, que lo filma en Francia—. Esa internacionalización, entonces, no es novedosa: lo que es novedoso es su volumen y al acortamiento de los tiempos, que no son simultáneos y globales, como desde finales del siglo XX, pero sí mucho más cortos que antes del avión y, para colmo, la televisión vía satélite. La RCA y la CBS montan sus estructuras comerciales en la Argentina para atender al mercado sudamericano; del mismo modo, su funcionamiento como filiales facilita el ingreso de los productos discográficos en México y España, donde aparecerán casi simultáneamente —el tiempo que demora llevar una grabación matriz en un avión comercial—. Desde ya, esto funciona con más intensidad en el flujo Norte‒Sur; las filiales permiten difundir las novedades de la música pop, por ejemplo, las británicas, con fluidez y velocidad —aunque dependiendo de las decisiones de marketing: varios autores y testimonios de esa época coinciden en señalar que el viaje a Europa o EE. UU. era una clave de acceso a los discos del rock psicodélico posbeatlemanía. Y esta circulación no incumbe solo a la música nuevaolera: desde 1965, el lanzamiento de Mercedes Sosa como cantante folklórica latinoamericana en Europa estará a cargo de la Philips —es decir, una filial de la grabadora holandesa.

Junto a estas posibilidades materiales, hay otra imaginaria —para diferenciarla de las cuestiones más duramente económicas—, que es la cuestión de la modernización. Permítannos una acotación con cierto grado de obviedad: en la oscilación nominativa que la música originada en Club del Clan recibe a lo largo de la década, hay dos preponderantes y que permanecen: música nueva .nuevaolera, guardia nueva) y música moderna. Falta mucho, aún, para que tercie la calificación de rock nacional. Por detrás de toda discusión estética o ideológica —si es buena o es mala, si es pro‒imperialista o no—, el consenso es que se trata de una música de la modernización capitalista, que en toda América Latina y España sería conocida como etapa desarrollista. La Nueva Ola, entonces, es un significante de la modernización argentina, así como el tango permanece como señal de lo tradicional. Podríamos detenernos mucho más aquí —hay una biblioteca entera dedicada a la cuestión de la modernidad, hay otra sobre la modernización en los países periféricos, una tercera sobre la etapa desarrollista latinoamericana, y hasta podría agregarse una cuarta dedicada a cuestionar las tres anteriores—. Seamos muy sintéticos.

A lo largo del siglo XX, si provisoriamente entendemos la modernización como la confluencia de procesos de urbanización, alfabetización, secularización y desarrollo de instituciones modernas, puede hablarse de al menos cinco procesos de modernización argentinos: el primero, la incorporación al mercado capitalista mundial desde finales del siglo XIX; el segundo, la primera industrialización en los años 30 —lo que Beatriz Sarlo llamó «una modernización periférica» (Sarlo, 1988)—; el tercero, el peronismo —aunque esto suene contradictorio para sus críticos, que lo vieron como un anacronismo, el peronismo significa una modernización radical de las relaciones entre capital y trabajo, así como de las condiciones de vida de las clases populares—; el cuarto, la etapa desarrollista que estamos tratando —a través de las inversiones extranjeras, la sujeción al mercado mundial, la expansión del proceso de urbanización y la acelerada internacionalización y secularización de sus tendencias socioculturales, con unas cuantas dificultades—; el quinto, el menemismo, en el sentido de la puesta en acción de las tendencias neoliberales en boga en los años 90. Como se ve —el último ejemplo es desvastador—, modernización no significa «progreso» o constituye un significante positivo per se.

Tomémoslo apenas como un descriptor: pero, a la vez, ser moderno o modernizarse señalaba, en los años 60, un imperativo cultural y social. Todo debía modernizarse, incluso las relaciones sexo‒afectivas —donde se encontraban opositores poderosos en los sectores más tradicionalistas y retrógrados—. Musicalmente, ese imperativo se manifestaba en todos los terrenos: en la experimentación vanguardista en torno al Instituto Di Tella y Alberto Ginastera, desde 1962; en el propio tango, a través fundamentalmente de la figura decisiva de Astor Piazzolla; en el folklore, hasta entonces reducto tradicionalista, en el doble movimiento de las experiencias de fusión de Waldo de los Ríos, entre otros, y del Movimiento del Nuevo Cancionero, una modernidad «ideológica»; y claro, en la Nueva Ola, que suponía la puesta al día internacional de la música popular «de consumo» —desde mediados de la década, los grupos y creadores que luego se autoidentificarían como rockeros también se presentaron como otra modernización, en este caso contracultural—. En el primer caso, la música experimental no precisa disputar un estatuto artístico; las otras tres, en cambio, se encuentran en un campo de debate organizado por el acceso a ese estatuto. Piazzolla lo resuelve a través de la fusión y la contaminación con otros materiales, pero especialmente a partir de la expulsión del cuerpo: su tango no se puede bailar, debe ser escuchado —el grado estético de la fruición artística—. El folklore también lo hace con la contaminación —las experiencias armónicas de los grupos vocales como los Huanca Hua, o de compositores como Cucho Leguizamón y Ariel Ramírez— y el desplazamiento de la danza, considerada un anacronismo; el mismo rock, aunque con más énfasis desde los 70, ejercita ese doble movimiento de fusión —con el jazz, el folklore, el tango o lo que tenga a mano— y transformación en música de «escucha».

La Nueva Ola, nada de eso, eso, eso.

La Nueva Ola se limita a señalar a EE.UU. e Inglaterra —en menor medida, a Italia y Francia— y a afirmar: esto es moderno, porque se toca hoy; es moderno porque es nuevo; y es moderno porque es joven. Tiene a mano la feroz oposición del conservadurismo tanguero o el folklorista, que señala a los nuevos jóvenes como afeminados, por derecha, y como colonizados, por izquierda. No reclama un estatuto artístico, porque no lo precisa para batir los récords de venta —y porque la explicación «le gusta a la gente» se presenta como autosuficiente—. Y muy especialmente, es el lugar para bailar: los cuerpos expulsados por los otros espacios pueden bailar el twist, pero también cumbias y otras sugerencias tropicales —la Nueva Ola no le hace asco a nada—. Musicalmente, no vamos a encontrar en ella —en su larga lista de compositores e intérpretes, y entre ellos y centralmente a Palito Ortega— ninguna modernidad musical que no sea estrictamente la que señalamos: la mera afirmación de que esto es moderno. A diferencia de las experiencias piazzollianas, o del folklore de fusión, incluso del Nuevo Cancionero —experimental en sus poéticas, pero también, en ocasiones, en sus armonías—, o hasta del rock —basta escuchar el primer disco de Almendra en 1969—, no vamos a hallar jamás una novedad melódica, armónica o rítmica, sino la perseverancia en la fórmula –en las fórmulas: no es solo twist.

Para colmo, excediendo lo musical, la Nueva Ola debate las relaciones familiares y las sexo‒afectivas. Exhibe las nuevas formas del capitalismo internacionalizado en tres de sus soportes claves —las discográficas multinacionales, la televisión tramada con las productoras norteamericanas, la cinematografía orientada a la co‒producción con México y España— sin, por supuesto, cuestionarlas; no es su problema, sino su raison d’etre. Se beneficia de la modernización urbanizadora y de las relaciones laborales, porque eso permite la existencia de un público consumidor. No le preocupan las disciplinas modernas, salvo para hacer chistes —con el psicoanálisis y la sociología, por ejemplo—. Pero la familia y las relaciones amorosas no pueden ser desatendidas: la Nueva Ola habla permanentemente de ellas y de la objetiva transformación que ellas deben sufrir. Entonces, la Nueva Ola las representa —no puede, no debe ocultarlas— y las resuelve postulando soluciones sencillas a dilemas complejos. Describe una oposición padres‒hijos/as, inevitablemente, pero la resuelve en la reconciliación y en la postulación de que pueden, con buena voluntad, incluso compartir la música —«para toda la familia»—. Coquetea con que las costumbres sexuales deben ser modernizadas, pero aquí muestra su repliegue más abrupto: concede sin contraproponer ninguna negociación, apenas sí la libertad irrenunciable... de que las parejas se besen en el espacio público. El beso es el coito nuevaolero: el límite máximo de la liberación sexual sesentista. Y ni siquiera se besan mucho.

Dicen los poetas Palito Ortega y Leo Dan en 1964, en la única canción que escribieron juntos (y grabaron separados):

Como se puede observar, una proclama modernizadora: pasar del usted al voseo/tuteo, como paso inmediato al beso. Un programa de avanzada en 1964: en el filme El Club del Clan, la diferencia de clase aún se marca por el uso del tú o el vos; las clases altas tutean, las «inferiores» vosean.

En definitiva, aunque con algo de sorna, para describir la modernización nuevaolera podemos acompañar la afirmación de Víctor Pesce, que en un lejano 1989 fue uno de los primeros en ocuparse de ella:

más allá de los deseos, las ilusiones y las frustraciones de aquellos que pensaron y realizaron las políticas culturales del desarrollismo desde el gobierno, el Club del Clan y sus compañeros de ruta bien merecen estar junto a sus logros más destacados: el Fondo Nacional de las Artes, la carrera de Sociología, SADAIC, EUDEBA, el Instituto Di Tella, etc. (Pesce, 1989:34)

Todo esto incluye una suerte de cosmopolitismo popular. También hay mucho escrito sobre la noción de cosmopolitismo y especialmente desde América Latina, como continente periférico en relación difícil con los movimientos políticos y culturales del centro, primero europeo y luego norteamericano —los años sesenta, por ejemplo, son de oscilación entre ambos polos—. Trabajos recientes de Mariano Siskind (2016), Martín Bergel (2021) y Laura Podalsky (2020) son brillantes ejemplos de los vericuetos de un cosmopolitismo latinoamericano a lo largo del siglo XX. La Nueva Ola, como repercusión local de un fenómeno central, también añade el cosmopolitismo como eco: si la modernización desarrollista incluía ese «incorporarse al mundo» —tópico que nunca desaparece del debate político y cultural, hasta nuestros días—, la Nueva Ola lo realiza imaginariamente, pero además haciendo afirmaciones concretas. Durante 1964, la RCA embarca a Palito en una gira «consagratoria» por América Latina, Estados Unidos, Francia, Italia y España. No se trata de una tourneé de recitales; apenas algunas apariciones televisivas en los mercados en los que sus canciones eran difundidas y exitosas —especialmente, México y España—. En los Estados Unidos, por ejemplo, no ve un micrófono ni de cerca —pero se compra una guitarra y una filmadora, como buen turista—. La RCA lo hace regresar vía Montevideo, para así aterrizar por el Aeroparque metropolitano y organizar una bienvenida popular transmitida por televisión. La gira se muestra como la prueba del éxito internacional y el inicio de ese cosmopolitismo popular, paradójicamente —eficazmente— encarnado en un migrante tucumano. Dos años después, Palito filma su segundo protagónico, El Rey en Londres, donde ese argumento se ratifica: hasta el borde del ridículo, pero lo hace.

Aunque es pronto aún para eso.

El estribillo es un arma cargada de futuro

La pregunta central permanece intacta. Eso es el Club del Clan y la Nueva Ola: una serie de determinaciones materiales, una serie de posibilidades imaginarias, una serie de significaciones culturales, para nada sorpresivas ni mágicas. Pero no hemos respondido aún el interrogante: ¿por qué, entre todos ellos, el elegido es Palito Ortega? ¿Por qué, si las condiciones de fabricación son idénticas, si las elecciones poéticas y musicales son similares, si el lanzamiento es compartido y simultáneo? ¿Es que aquí aparece la ya mentada «magia del encuentro de un artista popular con su público»?

Posiblemente, lo que mejor define las elecciones estéticas de los nuevaoleros es la simpleza y la economía. Como dijimos, aunque el twist es el ritmo predilecto —y como también dijimos, es un desplazamiento del rockabilly de la primera oleada de los años 50—, los otros ritmos no buscan complicaciones: o se tropicalizan —la cumbia abunda, como en «Decí por qué no querés» o «El orangután»— o se aboleran, hacia la canción melódica. En Palito en particular, tenemos el mismo panorama: si su primer LP son todos twists, el bolero, por ejemplo, aparece tempranamente, en su hit «Sabor a nada», de 1963, luego complementado por otro hit, «Lo mismo que usted», de 1965. En su «gira» de 1964 graba en México su LP Internacional —título obvio—, donde no hay twist e incluso incorpora dos temas de los mexicanos María Grever y Luis Demetrio; y en 1965 presenta su Palito Ortega canta boleros en Río, aunque no son todos boleros —y son todos temas de su dupla con Dino Ramos—. No hay mayores complicaciones: la paleta rítmica es tan simple como la armónica. Pero eso sigue sin solucionarnos ningún dilema.

Entre las pocas descripciones musicológicas de la obra nuevaolera, Hidalgo, García Brunelli y Salton (1983) afirman que «las melodías son cantables» y que las armonías más habituales están conformadas por enlaces de I, IV y V grados, resultando en consecuencia una «música compuesta de manera muy descuidada»; las letras constan de pocas estrofas y se caracterizarían por la presencia de «palabras triviales en temas románticos», empleándose habitualmente la reiteración de giros melódicos en los estribillos. La descripción acarrea el juicio de valor: sencillez, descuido, trivialidad, reiteración. Pero la sencillez y la reiteración no constituyen, per se, disvalores; el descuido suena a juicio muy subjetivo —las canciones de Palito y los nuevaoleros suenan a hechas muy rápidamente, pero no necesariamente descuidadas—; la trivialidad nos obligaría a debatir, largamente, qué valores constituyen su contrario —¿seriedad? ¿profundidad? ¿complejidad? ¿conciencia política? ¿compromiso ideológico?

La simpleza y economía de los materiales utilizados en ese repertorio, en suma, puede ser debatible como juicio de valor: pero es indiscutiblemente de gran atractivo popular. Tocateuna que sepamos todos puede ser reemplazado por cantateuna que podamos cantar todos de memoria y sin que nos demos cuenta de que la sabíamos. Entre los testimonios de Palito recogidos por Ardiles Gray en 1980, aparece éste: «Yo tengo la idea de que la gente hace mucho que no canta. Por eso hay que hacer canciones donde la gente pueda participar» (Ortega, 1980:49). La simpleza se convierte en facilidad cantable: rítmica y melódica, y también sonora, con el auxilio de la rima. La clave de la poesía popular en nuestra lengua, desde el romancero español hasta nuestros días, es la facilidad de memorización en tiempos de transmisión oral; para ello, la rítmica (el verso octosílabo) y la rima regular son decisivas. La canción popular en general abreva en esas reglas básicas; pero le agrega un elemento estructural, el estribillo, del que este repertorio no solo no se olvida jamás, sino que incluso, en ocasiones, lo exhibe desde el comienzo: «decí por qué no querés», «bienvenido bienvenido amor», repetido ad nauseam. Cualquiera puede cantar, porque cualquiera puede recordar, y porque el estribillo permite además un momento de canto en común: es el momento en que el público festeja su integración al rito colectivo. Los estribillos de Palito son siempre recordables; en algunos casos, son memorables: «la felicidad, jajajajá/ me la dio tu amor, orororor».

En una breve nota sobre Palito Ortega, Gregorio Anchou (2004) arriesga la hipótesis de la comparación con el punk de los años 70: cualquiera puede hacerlo. Posiblemente, sea una hipótesis exagerada: la distancia entre Palito Ortega y Johny Rotten parece imposible de medir —el punk es simpleza, pero también exceso, y en ese oxímoron cifra su clave—. Sin embargo, hay en Palito un elemento más que contribuye en esa dirección: su voz. Es notable que, desde el momento mismo de su lanzamiento hasta avanzado su período de estrellato, todos los testimonios e incluso los suyos («sé que no canto bien, pero ¿qué es cantar bien?») coinciden en su escasez vocal: no tiene una gran voz, no tiene gran caudal, no tiene una afinación perfecta, no maneja muchos matices, no tiene vibrato. Nunca veremos un descriptor positivo en ese plano: siempre se describe (se aceptan) sus carencias. Su propio hijo Emanuel dice en 2013: «Él sabe que no es dueño de una voz privilegiada». Es una voz carente; pero, por eso mismo, tan fácilmente imitable —el punto más alto será la parodia de Diego Capusotto, que bromea sobre sus onomatopeyas, pero antes captura el timbre— y a la vez tan cercana a una voz común. Esa condición de hombre común, uno de los nuestros, tan recalcada continuamente por la reiteración infinita de su biografía, tiene un significante más notorio: su voz, porque no tiene nada de especial, porque le falta todo, y quizás justamente por eso evita que se convierta en un sujeto excepcional —no, al menos, por esa vía.

Pero, además, Palito destaca del resto de los nuevaoleros por otro elemento: es, junto a Chico Novarro, el único sistemáticamente cantautor, e incluso autor de composiciones para otros intérpretes. El propio Johny Tedesco, que estalla con un rockabilly de su autoría, se refugia en el cover o en la canción hecha a pedido —como ya dijimos, incluso del propio Palito: «Sacate la careta»—. Respecto de Chico, lo que permite sobresalir a Palito es un combo: por un lado, su prepotencia de trabajo —¿ha reaparecido Roberto Arlt?— que lo hace producir canciones por decenas en esos primeros años decisivos. (A la larga, Chico Novarro se revelaría como mucho más constante: se le acreditan alrededor de 600 canciones). Por otro, la apuesta de Palito por la modernidad es más sistemática: como dijimos, todo su primer LP —todos sus primeros simples— son twists, y recién en el segundo año incorpora los tropicales —«Decí por qué...» y «Sin timón»— y el bolero –«Sabor a nada»—. El tropical aparece como una nota de color: no como el eje compositivo, que sí en cambio es la apuesta de Novarro —exitosa, pero sin estruendo—. Para que la cumbia se transformara en una banda de sonido cotidiana popular faltaban todavía treinta años. (Y sin embargo, una nota historiográfica: leer la cumbia desde finales del siglo XX y comienzos del XXI tendió a sustancializar sus componentes plebeyos, desplazando a Novarro y, en parte, también a los Wawancó, una banda de estudiantes universitarios latinoamericanos de gran éxito a lo largo de dos décadas, también entre las clases medias urbanas).

La condición de Palito de autor de la enorme mayoría de sus canciones es fundamental, porque son sus canciones —sus covers son tan escasos, escasísimos, como pálidos: en el primer disco, su versión de «No Siamo Piu’ Insieme» es, incluso, risible—. Recordemos: una clave de su obra es la —falaz, porque es imposible hacerl—– supresión de la mediación. Palito canta desde el corazón, porque son sus canciones; canta desde su experiencia, porque son sus canciones; canta desde su alegría, porque son sus canciones. O mejor aún: canta su corazón, su experiencia y su alegría, ofrecidos como pura autenticidad, sin mediación, sin trampa, sin ficción. Todo esto es imposible para cualquier teoría del lenguaje, la poesía, la música, la cultura y la comunicación: pero el éxito de Palito se basa, en buena medida, en hacer creíble lo imposible; en la supresión, también, de la teoría. Y a eso le agrega el giro —reconozcámoslo: un giro maestro— del oxímoron: el muchacho triste que canta canciones alegres. Porque el oxímoron es imposible, también (por eso es oxímoron), pero Palito lo hace cuerpo y corazón: su cuerpo no finge la seriedad o la tristeza, así como, como dijimos, su corazón no finge su alegría.

(El tópico de la alegría de las canciones de Palito es a veces excesivo. «Sabor a nada» o «Vestida de novia» no son precisamente el clímax de la jarana; la segunda es, decididamente, un bajón inconmensurable: «Y te vas, y te vas/ Al cielo, vestida de novia te vas/ Y un coro muy triste de ángeles/ Sollozan la marcha nupcial». Si alguien encuentra alegría en esta máquina lacrimógena será un verdadero milagro. Y la estadística nos ayuda: al final de su carrera, Palito habrá pronunciado 187 veces la palabra «felicidad» y 107 la palabra «alegría», además de «querer» 199 veces; pero también llora en 160 oportunidades, siente dolor en 92 y se siente triste en 87. No todo es una joda permanente. Lo decisivo, y prueba final de nuestro argumento, es el amor, pronunciado la inverosímil cantidad de 1004 ocasiones, desplazando a los 54 cariños y 39 ternuras. Palito es, antes que nada, un hombre que le canta al amor).

El «Negro» Ramón

La tercera diferencia con los otros nuevaoleros es, creemos, decisiva, y es corporal. En una entrevista contemporánea, Palito se permite bromear (¡con Sandro!): «¿hay algún ídolo popular rubio?». Tedesco y Novarro eran rubios. Tedesco (recordemos: Alberto Felipe Soria) nace en una familia popular y el canto lo rescata de un taller mecánico: pero es porteño, rubio y de ojos claros. Navarro (recordemos: Bernardo Mitnik) era hijo de un zapatero de provincias: pero es un gringode la pampa gringa santafesino‒cordobesa, rubio y, doble pecado, judío. Palito, en cambio, es un cuerpo popular, el mejor soporte de una narrativa de pobreza, humildad y autosuperación, por eso mismo reproducida hasta la saciedad. Su personaje es una condensación, como dice Valeria Manzano, del relato del trabajo arduo, la movilidad ascendente y la integración nacional: «Tal como El Club del Clan integraba a los jóvenes en el seno de la familia, Palito prometía unir la nación bajo el estandarte de la música popular (es decir, la música juvenil)» (Manzano, 2017:15). Alina Mazzaferro disiente: no es una promesa, sino una presencia, en un cuerpo innegablemente morocho, tan flaco —la marca de las privaciones— que lo bautiza como «Palito» y lo emblematiza (Mazzaferro, 2011).

En realidad, ambas lecturas son complementarias y no opuestas; esa presencia promete el ascenso social —como buena promesa política, solo se cumple para quien la formula, no para toda la comunidad— y la integración —otra promesa incumplida—. Además, ese cuerpo escamotea, al mismo tiempo que la exhibe, la categoría que solo se puede pronunciar en privado: Palito es un cabecita negra, el feroz mote gorila inventado por el antiperonismo quince años atrás. Como dijimos, un discurso clasista lo desplaza a mersa, otra forma de la misma alusión. Pero como cabecita que sigue las reglas —todas las reglas: las del mercado, las de la industria, las del éxito emprendedor en el capitalismo, las de la sexualidad conservadora, las del respeto por las jerarquías— puede ser integrado incluso por las clases medias: o al menos, toda su filmografía se dedicará a mostrar eso.

En la biografía‒hagiográfica de su fan, Sergio Crespo (2007), se recoge un testimonio del animador Antonio Carrizo, uno de los soportes del estrellato explosivo de Palito en 1964:

Palito tenía un gran carisma, y creo que la idea de un chico bastante triste, bastante elegante en su forma de ser y de vestir, que por otra parte siempre lo fue, le cayó bien a la gente, sumado a que hacía canciones muy lindas en una época en que empezaba a ser moda hacer canciones tristes en defensa del pueblo, y no estaba mal hacerlas, pero lo que quería el pueblo eran canciones alegres, y Palito les daba eso. (Crespo, 2007:152).

Palito redunda, en otro testimonio, mucho más tardío, de 2013 —una muestra indudable de coherencia y perseverancia, cincuenta años después—: «Tengo que cantarle a la esperanza de los que la están perdiendo. ¿Qué van a aprender ellos cantándoles a la pobreza, al hambre, a la injusticia? Ellos la viven, la conocen» (en Guerriero, 2013:98).

Palito no le canta a la experiencia, sino al deseo. Su «testimonio» consiste en dar cuenta de la fantasía, no de la vida cotidiana. Y en eso es inobjetable: ¿quién querría, en 1964, compartir la experiencia de los zafreros tucumanos, de los niños lustrabotas de todas las estaciones de tren de país, de los cafeteros porteños?

Palito es, en 1964 y los años siguientes, una síntesis perfecta para ocupar una vacancia. Usando un símil sociológico: el fundador del Instituto de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, el italiano antifascista exiliado Gino Germani, había acuñado el concepto de «masas en disponibilidad» para tratar de explicar la eficacia de la interpelación peronista sobre las clases populares argentinas (Germani, 1962). Esas mismas clases, ahora devenidas públicos de masas, parecían hallarse en disponibilidad para la aparición de un Palito. El lugar estaba vacante: ausente el líder que volvía cotidiana la experiencia política, desplazada la «fiesta popular» como pivote organizador de la vida ordinaria, Palito aparecía como un sucedáneo perfecto para evocar el deseo de felicidad, encarnado en, claro, «uno de nosotros». Uno más, que ni siquiera cante tan bien.

Coda

Palito había capturado el afecto popular; el mundo culto decidió que ese lazo solo podía calificarse como manipulación, como misterio o como aberración. No había —no podía haber— otra posibilidad. Casi sesenta años más tarde, la reorganización amplia de la política, la economía, la sociedad y la cultura permitió la aparición de una contra‒interpretación groseramente populista: por ejemplo, la de Juan José Campanella, quien decide dar el último paso evolutivo en el clasicismo vienés:

Si el arte debe darnos placer aunque sea en un momento, creo que en este caso Ludwig y Palito están cabeza a cabeza. (...) Y amo a Beethoven. Y amo a Palito. Y sostengo que esta falsa dicotomía entre arte «culto» y arte «popular» es falsa. Solo sirve para generar fuentes de trabajo a personas que no pueden silbar «La farolera». (Campanella, 2016:9)

Hemos intentado proponer, en estas páginas, nuestras propias contra‒interpretaciones. La populista de Campanella, por ejemplo, solo puede mover a risa. Por el contrario, entendemos que el análisis del surgimiento y apogeo de Palito Ortega que hemos propuesto permite explicar con claridad la constelación de razones que hicieron de él el mayor fenómeno de la cultura de masas de la época. Solo como una sugerencia, o como una última provocación: el casamiento entre Palito y Evangelina Salazar, el 2 de marzo de 1967, fue el acontecimiento televisivo más importante en términos de audiencias durante casi veinte años. Solo fue superado en 1986 por la transmisión del partido final por la Copa del Mundo de Fútbol de ese año, en México, disputado por la selección argentina y la alemana. El protagonista de ese segundo evento fue un tal Diego Maradona.