El rejuvenecimiento de Esón es una de las escenas del mito de Medea relatada en el libro viide las Metamorfosis en 117 líneas (Newlands, 1997). De acuerdo con el relato de Ovidio, Jasón pide a Medea que le quite años de vida para dárselos a su padre. La protagonista se niega a restarle tiempo a Jasón, pero accede a realizar un encantamiento para rejuvenecer a Esón. Para ello, monta un carro tirado por serpientes aladas rumbo a tierras desconocidas, fuera del mundo griego, en búsqueda de hierbas y partes animales necesarias. Al volver, espera la noche de luna llena; en la fecha indicada, levanta dos altares y se arrodilla para rezar a Hécate. Tras recibir la ayuda divina, reúne los ingredientes recolectados en un caldero y los revuelve con una rama de olivo, que se reverdece por los mismos efectos. Degüella a Esón, drena su sangre por la garganta y la sustituye con la pócima que había preparado; el hombre despierta rejuvenecido: sus cabellos se tiñen de negro, sus arrugas se rellenan y sus músculos recobran vigor.

La relevancia del episodio no radica solo en su extensión, sino en los matices que permite introducir en la figura de Medea. Autores como Aníbal Biglieri (2005) y Emma Griffiths (2006) han destacado la ambivalencia y complejidad de nuestro personaje: su carácter polifacético resulta difícil de compatibilizar incluso dentro de un mismo relato. Este punto resulta evidente en Ovidio, que muestra una transición abrupta entre la joven enamorada de la Cólquide y la de Corinto, capaz de imperar sobre la naturaleza. Por este motivo, se ha postulado la existencia de dos Medeas o, incluso, de tres (Biglieri 2005: 42). En esta línea, Carole Newlands (1997) considera que el rejuvenecimiento de Esón es clave para la inauguración de la metamorfosis de Medea, que consiste en el pasaje de una Medea más humana y mortal, con conflictos morales por su enamoramiento de Jasón y sus deberes filiales, a una más distante de lo humano, con una acentuación de su papel de bruja poderosa. Por el contrario, Judith Rosner-Siegel (1982) sostiene que en esta escena mantiene reminiscencias humanas, con vestigios de compasión, y que la pérdida de este carácter se da con el asesinato de Pelías.

No obstante, la escena no fue ampliamente frecuentada en la Antigüedad. En el caso de las fuentes literarias, además de la mención en Ovidio, se registra una referencia previa a los poderes rejuvenecedores de Medea en un poema épico del siglo viia.C. (Griffiths 2006: 15). En ocasiones se ha aludido al rejuvenecimiento de Jasón, como en un fragmento de Nostoi o en comentarios de Ferécides de Siros, que puede atribuirse a la similitud fonética entre los nombres de Jasón y Esón (McCallum-Barry 2014: 26). El poeta Estesícoro, en 580 a.C., evocó las habilidades rejuvenecedoras de Medea en el marco de los Juegos Fúnebres, lo que se correspondería con una versión más antigua de nuestra heroína, considerada como sanadora [healer] (Candido 2020: 3). En cuanto a los testimonios visuales, el episodio fue desplazado por la variante del rejuvenecimiento de un carnero, descrita en Eurípides en el marco de la venganza cometida contra Pelías (Griffiths 2006: 23). Esta última se exhibía en las cerámicas áticas del siglo via.C. y se caracterizaba por dos mujeres de pie a cada lado de un caldero, en el que se hervía al carnero; en ocasiones, aparecía Pelías supervisando el ritual (Candido 2020: 2).

Esta escasez de imágenes y de menciones textuales no significa que las habilidades mágicas de Medea hayan sido poco conocidas: para la cultura grecorromana, el rejuvenecimiento se asociaba a divinidades como Hécate, conectada con Medea (Griffiths 2006: 45). Para el siglo viia.C. la habilidad de Medea para rejuvenecer formaba parte de su “retrato mitológico”, junto con su ascendencia divina, su conexión con la búsqueda de Jasón y su experticia en hierbas (McCallum-Barry 2014: 24). Fritz Graf postula que algunos elementos del episodio pueden relacionarse con mitos de iniciación antiguos (1997: 41-42), mientras que Maria Regina Candido sostiene que las familias encargaban estas ánforas con la escena del rejuvenecimiento del carnero en contextos funerarios porque creían en la habilidad curativa de Medea (2020: 5). Por su parte, María Juana López Medina considera que el procedimiento realizado -la utilización de hierbas de Hécate y el uso de la palabra como sortilegio- sigue una combinación entre remedios tradicionales y la pronunciación de una fórmula mágica que era frecuente en la práctica sanitaria del mundo antiguo romano (2009-2010: 113).

Las primeras imágenes que muestran el rejuvenecimiento de Esón parecerían datar de la segunda mitad del siglo xv. En este momento inicial, se reconocen dos grandes modos de representación: por un lado, las distintas versiones de L’historie de Jason de Raoul Lèfevre; por otro, las ediciones y traducciones de Metamorfosis de Ovidio impresas en Venecia. En este trabajo, se intenta un primer acercamiento a estas fuentes visuales, con el fin de identificar patrones de representación, diferencias regionales, quiebres temporales y posibles inspiraciones y préstamos. Se destaca que la búsqueda documental se ha realizado, hasta esta instancia, por medio de repositorios digitales, por lo cual puede haber algún sesgo imputable a defectos de archivo, si bien se intenta paliar ese riesgo con la pesquisa bibliográfica.

1. El baño de Esón en los manuscritos franceses

Quizás las imágenes más tempranas que representan el rejuvenecimiento de Esón sean las contenidas en las ediciones de L’histoire de Jason, de Raoul Lefèvre, obra que se cree escrita hacia 1460 (Morse 1983: 35). Este libro fue importante para la corte de Felipe iiide Borgoña, creador de la Orden del Toisón de Oro en 1430.1 Inspirada en la expedición argonáutica y en vistas al controvertido heroísmo de Jasón,2 que lo hacía poco apto para servir de modelo para la orden, el emblema era el vellocino de oro (De Gruben 1997: 18). Por este motivo, la versión de Lefèvre defendía la reputación de Jasón (Morse 1983: 35), quien es descrito como caballero noble y brillante. Estas características se mostraban en su representación visual: por ejemplo, en la primera miniatura del manuscrito 5067 de la Bibliothèque de l’Arsenal se representa un Jasón caballero, con un halcón en su hombro, animal que indica su estatus social (Bercea-Bocskai 2008).

Al centrarse en la figura de Jasón, Medea queda en un lugar relativamente relegado; y no en todas las ediciones se ilustra el episodio del rejuvenecimiento, como en la obra de 1491 publicada en Lyon por Jacques Maillet. Entre las versiones que muestran la escena, se repiten algunos elementos comunes: Esón aparece desnudo en una bañera, Medea y Jasón están de pie a su lado y el ritual se desarrolla en un interior. Una cuestión no menor es que Esón luce una corona, que podría pensarse como una alusión a su legitimidad como rey, en contraposición a la usurpación del trono por parte de su hermano Pelías. En comparación con las xilografías venecianas que veremos más adelante, el componente violento no está vinculado con el ritual realizado a Esón: solo en una de las ilustraciones relevadas hasta el momento (fig. 3) se ve sangre en su cuello, pero no se exhibe el degüello. Por el contrario, la violencia se reserva para el asesinato de Pelías.

En la fig. 1, el rejuvenecimiento se desarrolla en un dormitorio. A los lados de Esón en la bañera, se encuentran Jasón y Medea, esta última con una mano sobre la cabeza de su suegro y la otra revolviendo un pequeño tazón. La corona se ubica sobre la cama. El rostro de Esón está borroneado, por lo que no se puede ver su expresión. En la rúbrica del apartado se menciona también el asesinato de Pelías: “cómo Medea hizo rejuvenecer al rey Esón por Jasón y cómo hizo morir a Pelías por sus propias hijas, que se desesperaron por esta causa”.

En la fig. 2, en espejo, puede verse a Esón y a Pelías, cada uno de ellos en una tinaja circular, el primero rejuvenecido y el segundo siendo asesinado por sus hijas. Son mostrados uno al lado del otro y parecen ocurrir en lugares similares, envueltos en cortinas de colores verde y lila. A la izquierda, Pelías es asesinado con espadas por sus dos hijas. En la escena de la derecha, Medea parece estar cortando el cuello de Esón con una daga que apenas se distingue y se reconoce la acción por la pequeña mancha de sangre. Esón tiene una corona y Jasón está de pie a su lado. El contraste entre los cuerpos de Pelías y Esón se marca por medio de la postura y por la expresión de sus rostros. Medea se repite en ambas escenas y tiene su cuerpo inclinado sobre las tinajas. La descripción de la página anterior también conecta los episodios de Esón y de Pelías: “Cómo Medea muda al rey Esón a edad joven y de la muerte de Pelías”.

Fig. 1: Medea rejuvenece a Esón. Ilustración. Siglo xv. En L'histoire de Jason extraite de pluseurs livres et presentée a noble et redouté prince Phelipe, par la grace de Dieu duc de Bourgoingne et de Brabant, Raoul Lèfevre. Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque de l'Arsenal, Ms-5067 réserve, f. 130r.

Fig. 2: El asesinato de Pelías y el rejuvenecimiento de Esón. Ilustración. 1485-1486. En Les fais et les prosses du noble et chevalier Jason. Raoul Lefèvre, editado por Jacob Bellaert. Bibliothèque nationale de France, département Réserve des livres rares, RES-Y2-153, f. 145.

Es posible hallar algunas ligeras divergencias en el texto escrito. En L'istoire de Jason extraite de pluseurs livres et presentée a noble et redouté prince Phelipe, par la grace de Dieu duc de Bourgoingne et de Brabant, donde se incluye la fig. 1, se observa el uso reiterado del verbo hervir [boulir] para referirse al procedimiento realizado con Esón. Por el contrario, en Les fais et les prosses du noble et chevalier Jason, que contiene la fig. 2, no aparece este verbo, pero sí hay tres alusiones al baño [baig] en vinculación con hierbas[herbes], cuya presencia es mayor que en la obra anterior. Hay algunas coincidencias, sobre todo en la descripción de Esón: Medea lo califica como “de noble conversación” [de noble conuersacion] y “digno de portar una corona” [digne de couronne porter]. Estos elementos son retomados en la representación visual, en la que Esón aparece asociado a la corona. Al mismo tiempo, en los dos textos se hace referencia a que, tras el ritual, Esón vuelve a tener treinta años. En la descripción de la escena, ambas ediciones otorgan importancia al pedido de Jasón, que ocupa un folio entero, mientras que en el procedimiento se enumera el viaje de Medea para recoger las hierbas necesarias, las invocaciones secretas, el rezo a Hécate y el lugar de la sangre.

El recurso de la bañera puede corresponderse con su uso frecuente entre la nobleza de fines de la Edad Media. En Francia, las prácticas balnearias estaban aceptadas desde inicios del siglo xv; y no solo se asociaban a lo que hoy llamaríamos higiene personal, sino que eran vistas como una práctica recreativa capaz de reconfortar y de regenerar los cuerpos. Ya a mediados del siglo xii, Aldebrandín de Siena dedicaba un capítulo de su Régime du corps al baño. Durante el siglo xvcomienza a complejizarse el discurso médico en torno a los baños, con una progresiva distinción entre los destinados a restablecer o preservar la salud y aquellos con el fin de limpiar los cuerpos en términos religiosos (Boisseuil 2014: 367-374). Independientemente de estas modificaciones en los saberes médicos, las personas enfermas utilizaban los baños calientes como “automedicación” (Siraisi 1990: 137), aunque esto no implicaba la ausencia de “sentimientos encontrados” (Van Dam 2012: 118).

A pesar de que en muchas representaciones literarias y pictóricas de la época los baños son presentados como un aspecto agradable y hasta festivo (Boisseuil 2014: 375), en ocasiones eran mostrados como lugares peligrosos. Para el momento en que se publicaba L’histoire de Jason, otras obras aludían a crímenes cometidos en bañeras: De casibus de Boccaccio, traducido por Laurent de Premierfait, ilustra a Constantino iien una bañera siendo asesinado por hombres con espadas (BnF, Richelieu MS français 226, f. 248r). Lo mismo sucede en un manuscrito iluminado Tristan de Léonois, publicado en el primer cuarto del siglo xiv, en que aparece Tristán bañándose y siendo amenazado por Isolda, quien lo apunta con una espada (BnF, MS français 100, f. 50r).

Este modo de representar el episodio del rejuvenecimiento de Esón fue recuperado en las dos ediciones de Ovidios moralizados en prosa francesa publicadas entre 1470 y 1480 en Brujas, correspondientes a la fig. 3. Estas dos versiones modificaron el sentido de la obra, al transformarse en un conjunto de “casos de estudio” relacionados con el mundo antiguo y su “traducción” a un lenguaje cristiano, las imágenes incluidas contribuían a su explicación en una suerte de “catequesis poética” (Díez Platas y Meilán Jacome 2016: 276). Aparece una asociación de Medea con la Virgen María en el rejuvenecimiento de Esón que, como destaca Marianne McDonald, parece seguir la línea de los Ovidios moralizados de la centuria anterior, en los cuales Medea era identificada con Cristo por su poder salvador y rejuvenecedor (Heavey 2015: 28).3 El uso del caldero y de la pócima para este procedimiento se asemejan al bautismo, mientras que el cuerpo desmembrado de Esón es asimilado al martirio de Jesús (Feimer 1983: 260). Esta mirada positiva de la figura mítica no era unívoca en el período. El mismo libro de Lèfevre, en su intento de redimir a Jasón, enfatizaba los aspectos negativos de nuestra protagonista (Heavey 2015: 44).

Fig. 3 : Medea rejuvenece a Esón. En Ovide moralisé en prose ii. Bibliothèque nationale de France, MS français 137, f. 91r.

2. Las ediciones venecianas: variantes dentro de un patrón común

La primera versión ilustrada de las Metamorfosis se publicó en Brujas en 1484. Contenía pocos grabados que componían un “resumen figurativo” de sus contenidos y funcionaban como dispositivo que ayudaba a revelar la estructura original de quince libros; lo que constituye una herencia de la miniatura franco-flamenca (Diez Platas y Meilán Jacome 2016: 277). Esta versión de los libros de Ovidio contaba con la interpretación moralizada del doctor en teología Thomas Waleys y se cree que se trató de dos ediciones publicadas sin diferencias entre sí (Duplessis 1889: 4). Aunque no se representa el rejuvenecimiento de Esón, se muestra el pedido de Jasón y el descenso de carro tirado por dragones que lleva a Medea a buscar las hierbas4 y luego el asesinato de Pelías.5 Como se ve en la fig. 4, correspondiente a la segunda edición publicada en 1493-1494 por Antoine Vérard en París, Pelías está recostado en una cama,6 con la corona en la cabeza y, a un costado, hay una olla con agua sobre el fuego. Vemos una separación de los episodios de Esón y Pelías, que supone el abandono del uso de la bañera en las imágenes francesas7 y la búsqueda de nuevos repertorios iconográficos. A estas modificaciones se le suma la incorporación del término medicina para referirse al rejuvenecimiento: “vivo por la fuerza de la medicina” [lāt avoit de forcé la medicina] (Bibliothèque nationale de France, département Réserve des livres rares, velins-559, f. 73v).

La escena del rejuvenecimiento de Esón fue incorporada en las primeras ediciones de las Metamorfosis impresas en su mayoría en Venecia. Estas incluían un grabado por mito en formato apaisado, con varias acciones en una xilografía. Entre las fuentes iconográficas de estos diseños, se pueden destacar las moralizaciones francesas de

Fig 4b. El asesinato de Pelías. En La Bible des pöetes, Métamorphose d’Ovide moralisée. 1493-1494. Ilustración.Bibliothèque nationale de France, département Réserve des livres rares, velins-559, ff. 73r y 74r.

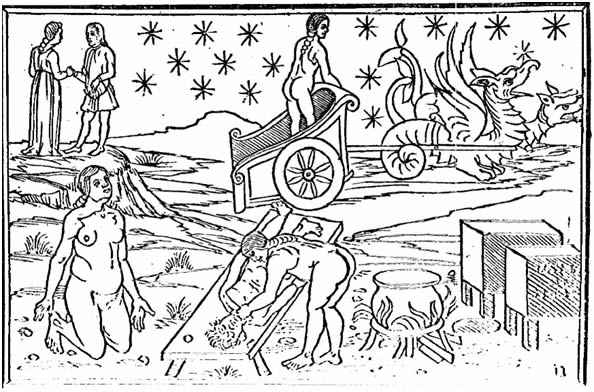

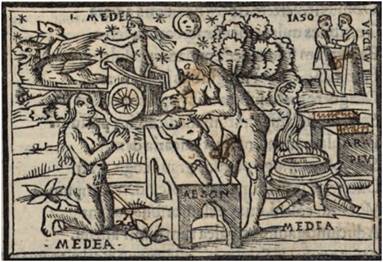

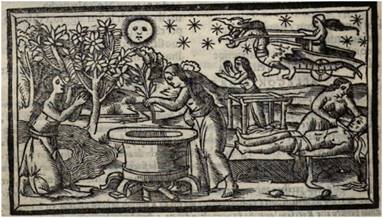

Ovidio, aunque las escenas mitológicas ensayaron un formato nuevo (Díez Platas 2010: 345). El de Medea se solía acompañar con una xilografía que mostraba el rejuvenecimiento de Esón.8 La elección de este episodio puede deberse a la centralidad que tiene en el relato de Ovidio y a una inspiración en los Ovidios moralizados en prosa francesa antes mencionados. Estas primeras imágenes siguieron, en términos generales, un mismo patrón. Usualmente en el centro, se representa el degüello de Esón, quien está sobre una mesa, por Medea. En uno de los costados se observan los dos altares y el caldero, y del otro lado se halla Medea arrodillada. Detrás, se encuentra Medea subida al carro tirado por serpientes aladas. En ocasiones, se muestra a Jasón y a Medea en uno de los extremos. Entre los últimos años del siglo xvy las primeras décadas del xvi, circularon tres versiones con imágenes que seguían este patrón: la vulgarización de Giovanni dei Bonsignori, la edición en latín con comentarios de Raphael Regius y la traducción de Niccòlo degli Agostini.

La primera xilografía que mostraba este episodio formó parte de Ouidio metamorphoseos vulgare, impreso en Venecia en 1497 por Zoane Rosso y Lucantonio Giunta, en base a la composición de Giovanni dei Bonsignori (fig. 5). El diseño se utilizó en vulgarizaciones posteriores9 y en ediciones en latín.10 En 1517, otra otra versión impresa en la misma ciudad italiana incluyó una xilografía con un diseño similar, aunque con mutaciones en los cabellos ondeantes de Medea y en las proporciones del caldero. La edición en latín con comentarios de Raphael Regius de 1513 (fig. 6), realizada en Venecia, mostraba rasgos parecidos, pero invirtió la disposición del cuerpo de Esón, lo que conlleva una menor inclinación del cuerpo de Medea, quien tiene los cabellos sueltos. Se añadieron elementos como el humo en el caldero y un astro.11 Por último, la vulgarización de Niccòlo degli Agostini, publicada en 1522, que siguió en gran parte el texto de Giovanni dei Bonsignori (Celentano 2013: 194), presentó una imagen con mayores diferencias respecto de las anteriores: eliminó a Jasón y los dos altares, vistió a Medea y añadió una parte más del ritual, que podría tratarse de la invocación a los dioses (fig. 7). Asimismo, cambió la disposición de la mesa, que ya no se halla en el centro sino a la derecha, mientras que el caldero adquiere una preeminencia mayor.

Fig. 5: Rejuvenecimiento de Esón. En Metamorfosis. Grabado. 1497. BSB-Ink O-141 - GW M28952, f. 120.

Fig. 6: Rejuvenecimiento de Esón. En Metamorfosis. Grabado. 1513. Bayerische Staatsbibliothek - Res/2 A.lat.a. 147, f. 158.

Fig. 7: Rejuvenecimiento de Esón. En Metamorfosis. Grabado. 1522. Österreichische Nationalbibliothek MF 1968 NEU MIK, f. 73v.

La xilografía de 1513 está presente en el panel 41 del Atlas Mnemosyne de Warburg, dedicado al pathos de la destrucción, que combina imágenes del mito de Medea y del de Orfeo con escenas de la pasión de Cristo. Las de Medea son cuatro: una portada de una de las ediciones de Séneca, dos miniaturas de una traducción inglesa de Boccaccio y el grabado mencionado; en todas ellas la violencia ocupa un lugar central. Giulia Bordignon (2018) interpreta la inclusión del grabado de las Metamorfosis en este panel del Atlas como imagen especular del sacrificio de Jesús y destaca la similitud entre la posición del cuerpo de la Medea infanticida y la Medea que le corta el cuello a Esón. Esta última imagen permite introducir una tensión entre la vida y la muerte, que se manifiesta en estas otras figuras que vuelven del “mundo de los muertos”: Orfeo y Jesús. Este elemento ya está presente en el mito: para rejuvenecer, Esón debe morir primero. De este modo, en el modelo veneciano se observa un desplazamiento de la polaridad entre la vida y la muerte: ya no se representan personificadas en Esón y Pelías como en los manuscritos franceses, sino que la tensión se traslada al acto de rejuvenecimiento en sí, en el contraste entre el degüello y la asociación a la vida del ritual.

Los grabados venecianos introdujeron algunas modificaciones: la desnudez de Medea12 y la presencia de altares -prontamente desplazadas en la versión de Niccoòlo degli Agostini-, la utilización de una mesa para llevar a cabo el degüello de Esón y el desarrollo del ritual en un espacio exterior. Incorporaron elementos que habían aparecido en la edición de 1484 publicada en Brujas, como el caldero y una alusión a la búsqueda de hierbas -Medea en el carro tirado por serpientes aladas-. Jasón adquirió un rol menos protagónico: si aparece, solo lo hace en el pedido para que rejuvenezca a su padre. Esta menor o nula participación puede deberse a que las ediciones venecianas no buscaban reivindicar la figura de este controvertido héroe -como sí lo hacía L’histoire de Jason- y a una inspiración en los Ovidios moralizados.

3. Inspiraciones, préstamos y modelos iconográficos para la mesa de Esón

Los grabados venecianos muestran los distintos momentos del episodio -el pedido de Jasón, la búsqueda de hierbas, los altares, el rezo, la pócima rejuvenecedora, el degüello Esón-, por lo que parecen basados en el pasaje de Metamorfosis,13 pero también es posible que se hayan inspirado en otras imágenes circulantes en el período. Un indicio lo constituye el uso de la mesa para el degüello de Esón, elemento que no está en el texto de Ovidio; por el contrario, en el escrito se alude en varias ocasiones al baño [bagno] en la descripción del ritual. Quisiera proponer dos posibles repertorios iconográficos que podrían haber inspirado la introducción de la mesa: por un lado, imágenes de antropofagia,14 desmembramientos y sacrificios; por el otro, representaciones visuales de disecciones.

Una posible inspiración para la presencia de la mesa durante el degüello podría radicar en los tratados de medicina. Hay un elemento en las Metamorfosis de 1497 que nos da la pauta: el capítulo xv, que refiere al rejuvenecimiento de Esón, se titula “Medicina de Medea”. La separación de los episodios fue introducida en la vulgarización de Giovanni dei Bonsignori, redactada entre 1375 y 1377.15 Sin embargo, en el manuscrito la escena no se enunciaba con este rótulo, sino que, por el contrario, se anunciaba bajo rúbricas como las siguientes: “Cómo Jasón pide a Medea que haga rejuvenecer a su padre” [Come Jason prego Medea chefaccia mr ringiovanire il padre] y “Cómo Medea hace rejuvenecer a Esón, padre de Jasón” [Come Medeafaire ringiovanire Auson padre di Jason] (Biblioteca Apostólica Romana, Urb.lat.644, ff. 91v-93r). De este modo, se trata de una modificación realizada en el proceso de edición del texto, lo que nos recuerda que los libros impresos son productos sociales, como ha demostrado Roger Chartier (1995). Este título introducido en 1497 fue abandonado en la versión de Niccòlo degli Agostini, que solo mantuvo el rótulo “Esón rejuvenecido” [Di Eson rinovato].

La conexión de Medea con la medicina no provenía del poema ovidiano.16 Algunos relatos medievales podrían haber servido de inspiración para esta conexión, principalmente Storia troiana: Historia destructionis Troaine, de Guido delle Colonne. En la versión publicada en Venecia en 1481 por Antonio della Paglia, se menciona que Esón puede rejuvenecer gracias a “la medicable cura y artificial virtud de Medea” [la medichabile cura: & artificiosa uirtute di Medea] (Montpellier Méditerranée Métropole - Médiathèque centrale Emile Zola, L0023). De manera similar, María Estela Martínez Cabezón plantea que en Sumas de cronica troiana de Leomarte aparece que, debido al conocimiento de las “fuerzas de las hierbas”, la “ciencia de la física”, es decir, la medicina, tomó el nombre de Medea (2013: 162).17

Esta modificación introducida en la edición impresa de Giovanni dei Bonsignori nos lleva a buscar posibles inspiraciones y préstamos provenientes de los tratados de medicina circulantes en el período. Entre fines del siglo xvy principios del xvise incrementó la difusión de las ideas médicas gracias a la imprenta, que multiplicó las traducciones a lenguas vernáculas y amplió el público que accedía a ellas (Nutton 2022: 7). La primera edición con ilustraciones en el ámbito italiano fue el Fasciculus medicinae, que se publicó en Venecia en 1491 y contenía seis imágenes (Pantin 2013: 25); sin embargo, recién se incluyó una escena de disección en la obra impresa en 1494 en la misma ciudad. Estos textos, a pesar de no ser innovadores en el contenido, presentaban un lenguaje visual novedoso (Laurenza 2012: 7). Estas ilustraciones contenían pocos detalles y no tenían la intención de ser representativas, sino propósitos mnemotécnicos (Siraisi 1990: 90). Esto se debe a que las tradiciones aristotélica y galénica recalcaban la importancia del conocimiento de primera mano; esta noción de antagonismo entre el uso de imágenes y la experiencia sensorial era un topos de la cultura médica (Pantin 2013: 15).

La proliferación de imágenes de disecciones se vinculaba con la progresiva importancia de la anatomía desde la segunda mitad del siglo xv; hay autores que refieren a la centuria siguiente como “el siglo de la anatomía” (Laurenza 2012: 5). Si bien la disección de cuerpos humanos parece haber comenzado a fines del siglo xiii(Siraisi 1990: 86), recién a finales del xvfueron realizadas con objetivos de enseñanza por las universidades. Los orígenes de esta práctica estaban relacionados con el crecimiento de las cirugías y los propósitos legales de las autopsias; y su finalidad no era la investigación sino la instrucción, ya que servía de “ayuda visual” (Siraisi 1990: 82-89). En este marco, solo algunos géneros dentro de los tratados médicos eran susceptibles de contener imágenes de disecciones, como los de anatomía y cirugía (Pantin 2013: 14).

Estas primeras imágenes de autopsias en los tratados de medicina parecerían haber tomado como modelo algunas ilustraciones de manuscritos iluminados. El recurso de la mesa para las disecciones podría provenir de obras literarias, entre las que se puede destacar la historia de la disección que Nerón ordenó realizar con su madre (Murray Jones, 1998: 42), como se puede ver en una miniatura de Le Mirouer historial de Vincent de Beauvais, traducido por Jehan du Vignay en 1463 (BnF MS Français 50, f. 349r), que también aparece en una versión de Roman de la Rose publicada en Lyon en 1487 (British Library Harley MS 4425 f. 59r). Otra posible fuente de inspiración podría ser la traducción al francés de Res Gestae Alexandre Magni, posiblemente escrita en 1465 (Bleskina 1999), que muestra el embalsamamiento del cuerpo de Alejandro (BnF MS Français 711). No obstante, también podría deberse a una inspiración en el manuscrito de Guy de Chauliac, Chirurgia Magna (BnF MS Français 396, f. 6v), que podría datar de 1478 (Bouchen 1972: 153).

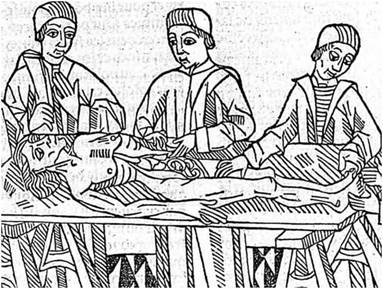

En la fig. 8 se puede ver la que posiblemente sea la primera xilografía que mostraba una disección, contenida en De propietatibus rerum de Barthélemy de Glandeville -también conocido como Barthélemy l’Anglais-. La enciclopedia, escrita a principios del siglo xiii, contó con una amplia difusión en las centurias posteriores, tanto en su versión latina como en las traducciones a lenguas vernáculas, lo que demuestra su relevancia para la cultura laica de fines de la Edad Media y la referencia que constituía para las bibliotecas y catálogos de impresores (Ducos 2014: 7-8).18 Un manual de cirugía que tuvo extensa circulación fue el mencionado Fasciculus medicinae, a cargo de Johannes de Charetanus y Johann von Ketham, cuya edición impresa en Venecia en 1494 mostró una autopsia (fig. 9). En este caso, el procedimiento se desarrolla en un interior, con el cuerpo sobre una mesa. Se representan al ostensor, quien guía el procedimiento con ayuda del libro (Nutton 2022: 249); al cirujano que lleva a cabo la disección y a quien señala las distintas partes del cuerpo, mientras los demás observan. La postura de la persona con el cuchillo es similar a la de Medea que está degollando a Esón, con una inclinación del cuerpo hacia la mesa.

El uso de la mesa para las escenas de disecciones fue un repertorio común en el período; por tal motivo, podemos suponer que podrían haber sido un modelo para la escena de rejuvenecimiento de Esón. También es posible que las autopsias realizadas públicamente puedan haber servido de inspiración para las imágenes venecianas, sobre todo si tenemos en cuenta que la experiencia social cotidiana era la base para las competencias visuales (Baxandall 2016). En 1368 el Consejo de los Diez de Venecia decretó la obligatoriedad de una autopsia anual para el Colegio de Cirujanos, si bien el público que podía acceder a verla era reducido hasta fines del siglo xv(Siraisi 1990: 86-88).

Otra posible inspiración que podría haber contribuido al uso de la mesa para representar el rejuvenecimiento de Esón radicaría en las imágenes de antropofagia.19 Esta última se entiende como un mito20 proyectado sobre comunidades reales o imaginarias, usualmente con la intención política de fundamentar proyectos de conquista o sometimiento (Campagne 2022b: 5). Merrall Price (2003) destaca la coincidencia cronológica entre los comienzos de la incorporación colonial y la reificación de la teofagia en la Eucarística. Sostiene que la proliferación en los siglos xii y xiii de textos que exploraban la idea del consumo de carne humana funcionaba como mecanismo de solidificación cultural e identidad cristiana y, a su vez, expresaba las ansiedades implícitas en torno al consumo de carne humana divina. Los relatos de viajes y cronistas europeos contribuyeron a la propagación de la narrativa antropofágica asociada a pueblos por fuera de la cristiandad latina, como el mongol o los asentados en Java Menor, actual Sumatra (Berbara 2021: 152-154).

Fig. 8: Escena de disección humana. Grabado. En Le Propriétaire des choses, Barthélemy l’Anglais, traducción de Jean Corbichon, impreso por Pierre Farget. Lyon. 1482. Bibliothèque municipale de Lyon Rés Inc 1042.

Fig. 9 : Disección anatómica. Grabado. En Fasciculus medicinae, Johannes de Charetanus y Johann von Ketham, impreso por Joannes et Gregorius de Gregoriis. Venecia. 1495. Bibliothèques d'Université Paris Cité 020674 f.21r.

Las historias de Marco Polo y Odoric de Pordenone fueron algunas de las más difundidas en el período. A veces, se compilaban en una misma obra, como se puede ver en un manuscrito Livre des merveilles traducido por Jean Le Long(BnF, Département des Manuscrits, Français 2810), que incluye una escena de canibalismo (fig. 10). En el ámbito italiano, la historia del viajero vienés se imprimó con el título Delle maravigliose cose del mondo en Venecia en 1496 por Giovanni Battista Sessa, pero sin imágenes. Lo mismo sucedía con los relatos de Jean de Mandeville,21 publicados en italiano bajo el título de Tractato de le piu maravigliose cose… en 1491 y en 1493 en Venecia (BnF, département Arsenal, 8-H-591). A pesar de no estar tan extendido en los grabados venecianos, el uso de la mesa deviene en un rasgo común de la representación visual del canibalismo en los relatos de viajes. Este recurso se traslada a las imágenes de América, región asociada con pueblos antropófagos por los primeros viajeros europeos y reproducida en cosmografías (Davies 2016: 83). Maria Berbara (2021) llama a esta mesa “de carniceiro” o “de sacrifício” (de açogueiro o de abate).22

Fig. 10: Escena de antropofagia. Ilustración. En Marco Polo. Livre des merveilles. Siglo xv. BnF, Département des Manuscrits, Français 2810, f.107r.

La antropofagia, a pesar de presentarse retóricamente como una práctica perteneciente a pueblos por fuera de la cristiandad europea, a la vez parecía como inconfortablemente cercana. Para el caso de la Italia del siglo xv, se puede ver en las acusaciones de canibalismo y de infanticidio arrojadas contra las comunidades judías y contra las personas consideradas brujas,23 así como en las ansiedades en torno a la Eucaristía -en tanto consumo de carne divina de Cristo- y a la lactancia -por la concepción de la época de pensar la leche materna hecha de sangre- (Presciutti 2015: 160-163). En el Retablo de San Vicent Ferrer (fig. 11), realizado por Angelo y Bartolomeo Erri en el decenio de 1480 en Módena, se exhibe el descuartizamiento de un bebé sobre una mesa por parte de una mujer. En este retablo se combinan diversos elementos -la mujer como victimaria, el bebé como víctima, rasgos físicos como los cabellos sueltos y ondulados, el desarrollo de la escena en un ambiente comúnmente asociado a las mujeres, el énfasis en el infanticidio caníbal por sobre el milagro de San Vicent Ferrer- que expresan ansiedades, especialmente masculinas y patricias, en torno al infanticidio, a la antropofagia y, sobre todo, a la demencia, que buscan “domesticar” a partir de las inversiones pictóricas y la ambigüedad narrativa (Presciutti 2015: 187).

Fig. 11: Escena de antropofagia. Retablo de San Vincent Ferrer (fragmento). 1480s. Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie, 6696.

El uso de la mesa también se puede ver en imágenes no relacionadas con la antropofagia, sino con un desmembramiento. Este patrón era frecuentemente utilizado en el caso de la escena de Nabucodonosor, popularizada en las distintas versiones de Historia Scholastica de Petrus Comestor, escrita alrededor de 1173. La representación del episodio en que el rey es descuartizado y sus partes son comidas por pájaros aparece en las obras publicadas entre mediados del siglo xivy el xven distintas ciudades: Bologna (BnF, Bibliothèque de l’Arsenal, MS 593, f. 19v), Colonia (Historisches Archiv - Best.7020 (W) 105, f. 97) y París (BnF, Vélins-906, f. n6v), por mencionar solo algunas.

Por último, el repertorio de la mesa también se utiliza para mostrar ciertos sacrificios. En el caso de los episodios bíblicos, se puede destacar el de Isaac por Abraham, que en ocasiones fue representado visualmente de manera similar al canibalismo. Sin ir más lejos, se observa en las ediciones en italiano de la Biblia impresas en Venecia en 1490 (Biblioteca Apostólica Vaticana, Inc.II.903, f. 14v) y en 1494 (Biblioteca Apostólica Vaticana, Inc.II.884, f. 13v), que utilizan el mismo diseño: Isaac, sobre una mesa y con las manos atadas, mientras Abraham levanta un arma para atacarlo.24 Ambas biblias fueron publicadas por Lucantonio Giunta, es decir, la misma casa impresora de la vulgarización de Giovanni dei Bonsignori de 1497. De este modo, no resulta inverosímil pensar un posible préstamo de este fragmento del Antiguo Testamento para los grabados del rejuvenecimiento de Esón.

4. Reflexiones finales

Con todo lo visto hasta aquí, no estoy en condiciones de postular un nexo directo entre las imágenes circulantes de antropofagia y de los tratados de medicina con las xilografías del rejuvenecimiento de Esón en Metamorfosis. Lo mismo cabría decir de los baños medicinales para las ediciones de L’histoire de Jason. Pero creo que son repertorios que podrían haber servido de inspiración para la representación visual del rejuvenecimiento de Esón. Esta hipótesis parte de una similitud formal y, a pesar de no haber encontrado una conexión probada, los préstamos son históricamente probables: por la difusión que tenían estos patrones es posible que hayan sido conocidos por los ilustradores, grabadores y editores de la obra de Raoul Lèfevre y de las Metamorfosis.

La reapropiación de la capacidad rejuvenecedora de Medea a partir de mediados del siglo xvadquirió ciertas características particulares con matices regionales, al menos en torno a la recuperación del episodio de Esón. Por un lado, el uso de la bañera en los manuscritos franceses, que podría estar inspirado en los baños medicinales de la época, supone una ausencia de la violencia. La polaridad entre la vida (Esón) y la muerte (Pelías) se acentúa en la (no) participación de Medea, que no tiene injerencia en el asesinato del tío de Jasón; sino que sus propias hijas lo atacan con espadas. La mirada positiva de la figura respecto del rejuvenecimiento de Esón, en concordancia con la de Ovide moralisé, es más unívoca que la presentada por las xilografías italianas.

Por otro lado, los grabados en las Metamorfosis venecianas implican una ruptura respecto del componente violento al mostrarse el uso de armas cortantes y el degüello de modo explícito. Este cambio desplaza la polaridad vida-muerte hacia el mismo accionar de Medea, que se relaciona con una peculiaridad del rejuvenecimiento de Esón: Medea debe matarlo primero; es decir, se realiza mediante un renacimiento. Para Amy Wygant, esta premisa se apoya en la tesis de Garin acerca de la dinámica de la resurrección, que necesita de una muerte previa; así Esón deviene en un cuerpo generalizado de la Antigüedad, que debe morir primero para luego ser traído de nuevo a la vida por Medea, quien representa la nueva convergencia entre entendimiento racional y fuerzas ocultas necesaria para el proyecto de renacimiento (Wygant 2007: 42-43). Como mostró Warburg en el panel 41 del Atlas Mnmosyne, este retorno a la vida establece una conexión con otras figuras que vuelven de la muerte: Orfeo y Cristo. De este modo, nuestra figura mítica se complejiza.

La búsqueda de nuevos repertorios iconográficos puede pensarse como un intento de compatibilizar la violencia del degüello con la asociación a la vida del ritual. Imágenes de disecciones, de antropofagia, de sacrificios y de desmembramientos no solo coinciden por representarse sobre una mesa, sino también por el componente violento que se acentúa con el uso de un arma de filo. En tanto acto de partición, el corte de la garganta de Esón no se diferencia de las imágenes en las que se podría haber inspirado, si bien, al igual que en el sacrificio de Abraham y del canibalismo en el Retablo de San Vicent Ferrer, la muerte se salva o se remienda por intervención divina -o, en el caso que nos concierne, de Medea-. De este modo, el patrón del rejuvenecimiento de Esón se posiciona en una encrucijada entre la muerte y la vida.

Con la publicación de los grabados de Rusconi, incluidos en La transformationi de Ludovico Dolce de 1553 y, sobre todo, con los de Bernard Salomon publicados en 1557, se ensayaron nuevos esquemas compositivos y se abandonaron los repertorios del baño y de la mesa. Este desplazamiento parece haber sido más severo para este último patrón; en cambio, es posible hallar algunas reminiscencias de la conexión de Medea con los baños medicinales, incluso en centurias posteriores. Por ejemplo, en su Histoire de la médecine, publicada en 1696, Daniel Lecrerc caracterizaba a Medea:

[…] ella puede rejuvenecer a los ancianos […] Ella fue también la primera en atreverse hacer baños calientes, para tornar los cuerpos más flexibles y más ágiles y para curarlos de diferentes enfermedades; esto hizo que las personas, que veían todo el aparato de calderos, agua y leña, sin saber para qué servía, difundía que ella les hacía hervir [Bibliothèque nationale de France, département Sciences et techniques, 4-T1-9 (C), f. 72]

La habilidad regeneradora de los cuerpos por medio de los baños y su asociación a nuestro personaje ha tenido un eco en Denis Diderot:25 a partir de la metáfora fisiológica del cuerpo del estado, recupera la imagen de Medea que rejuvenece a Esón para pensar una regeneración de Europa (Vincent 2017: 68). En el sexto tomo de Histoire philosophique et politique des établissemens et du commerce des Européens dans les deux Indes26, afirmaba que “una nación solo se regenera en un baño de sangre. Esta es la imagen del viejo Esón, a quien Medea no devolvió la juventud sino al degollarlo y hacerlo hervir” (Raynal 1780: 23). El episodio deviene en “símbolo de la absoluta necesidad de pasaje a través de una fase de total cambio de la estructura social a fin de renovar sus fundamentos” (Gianico 2014).

A pesar del abandono del baño y de la mesa, el ritual no perdió su connotación médica. Por el contrario, en el siglo xviise recuperaba como expresión de ansiedades en torno al envejecimiento y como consejos para mantenerse joven. En esta línea, Amy Wygant (2007) y Maria Conforti (2014) interpretaron las alusiones a la figura de Medea en L’Art de vivre longuement sous le nom de Médée (1630) y en Prolongatio Vitae (1681), respectivamente. Estos ejemplos nos dan la pauta de los modos en que los préstamos se transforman en el tiempo, dando lugar a nuevas inspiraciones: de la posible búsqueda de repertorios iconográficos en tratados de medicina, se puede observar más tarde el movimiento contrario, los escritos médicos que recurren al mito.

Recibido: 02/06/23

Aprobado: 21/09/23