Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO

Compartilhar

Revista psicodebate: psicología, cultura y sociedad.

versão On-line ISSN 24516600

Rev. psicodebate: psicol. cult. soc. vol.17 no.2 Ciudad de Buenos Aires dez. 2017

http://dx.doi.org/https://doi.org/10.18682/pd.v17i2.683

ARTÍCULO

https://doi.org/10.18682/pd.v17i2.683

Conocimiento social cotidiano y política en la universidad: convergencias y disensos

Everyday social knowledge and politics at university: convergences and dissent

Cynthia María Torres Stöckl1 y Elena Mercedes Zubieta2

1Secretaría de Ciencia, Arte e Innovación productiva de la Universidad Nacional de Tucumán (SCAIT- UNT), Argentina; cynthiatorresstockl@hotmail.com

2Universidad de Buenos Aires (UBA), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la República Argentina (CONICET), Argentina.

RESUMEN

Este trabajo explora similitudes y disensos en torno a las representaciones sociales acerca de la dirigencia política, en 185 estudiantes de la Facultad de Psicología y Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán-Argentina. Para la recolección de datos se utilizó el método inducción por guión/escenario ambiguo (ISA) y para el examen de los mismos se ejecutaron análisis de frecuencias, porcentajes, componentes principales, prueba t student y varianza ANOVA. Los resultados evidencian un núcleo integrado por categorías contrapuestas: Política, Poder, Campaña, Ambición, Dinero versus Representación, exhibiéndose dos dimensiones antagónicas: Características/Aspectos Políticos Positivos contra Características/Aspectos Políticos Negativos. Se encuentran diferencias en función de la militancia estudiantil universitaria y personajes políticos.

Palabras clave: conocimiento social cotidiano; dirigencia política; universidad; convergencias, disensos.

ABSTRACT

This paper explains the similarities and disagreements around the social representations of political leadership, in 185 students from the School of Psychology and Philosophy and Letters at the National University of Tucuman-Argentina. For data gathering the induction by script/ ambiguous scenario method (ISA) was used, and for its analysis frequency, percentages, principal component analysis, t-tests and ANOVAs were executed. The results show a nucleus integrated by contrasting categories: Politics, Power, Campaign, Ambition, Money versus Representation, exhibiting simultaneously two opposed dimensions: Positive Political Features / Aspects against Negative Political Aspects /Features. Also differences showed up when introducing variables such as student university militancy and political figures.

Keywords: everyday social knowledge; political leadership; university; convergences; dissent.

Recibido 03-05-2017 | Aceptado 17-07-2017

En la actualidad una profunda crisis mundial atraviesa los sistemas y modelos políticos. Sus aspectos más notables son: la distancia entre la población y la clase dirigente, la disminución de la participación política ciudadana y la denuncia de insuficiencia de las instituciones relativas a este espectro (Sandoval & Carvallo, 2017). Frente a esta situación de inestabilidad e incertidumbre, la perspectiva psicosocial posibilita la comprensión de las causas estructurales involucradas –plano histórico, económico, cultural–, tanto como el análisis de la carga simbólica asociada al plano subjetivo e intersubjetivo. En palabras de Lozada Santeliz (2011): “es tiempo de articular estas explicaciones…de la vida social en democracia… con los componentes simbólicos e imaginarios de la psicología colectiva” (p. 31).

En este marco, las configuraciones representacionales emergen como formas de conocimiento que adquieren un papel privilegiado en el actual tiempo histórico, que devienen, según Moscovici (1981), en un conjunto de conceptos, enunciados y explicaciones que se originan en la vida diaria, en las comunicaciones interindividuales, constituyendo una versión contemporánea del sentido común.

La psicosociología del conocimiento, interesada en el estudio de los saberes elaborados en procesos de comunicación e interacción interpersonal que se sustancian en diferentes escenarios, en torno a temáticas sociales relevantes (Jovchelovitch, 2008), resulta un instrumento pertinente para tratar las particularidades que surgen en numerosos campos de interés, entre ellos el de política. Rodríguez Cerda y Ayala García (2007) puntualizan que por lo general las personas “echan mano” de la cultura política a los fines de acceder a ideas acerca de un ámbito donde rigen aquellos asuntos que revisten el interés conjunto, logrando de este modo atraer al objeto “política” a un territorio de conocimientos y referencias ordinarias.

Desde su formulación inicial, la teoría de las representaciones sociales (RS) ha dado lugar a un número importante de desarrollos teóricos y proposiciones metodológicas, siendo esta diversidad de perspectivas y enfoques –profundizados al amparo de las ideas seminales de Moscovici– los que demuestran su riqueza y potencia. Fundada en Francia a mediados de la década del 70´, la Escuela de Aix en Provence constituye una de las líneas de investigación más sobresalientes, erigiendo un “enfoque estructural” que privilegia el estudio de los mecanismos cognitivos que posibilitan la organización interna o estructuración de las representaciones en un campo configurado alrededor de un sistema nuclear y un sistema periférico (Abric, 1976). El sistema o núcleo central está compuesto por uno o unos pocos elementos cognitivos que son responsables de la estabilidad, rigidez y el carácter consensual de la representación. Son innegociables. Estos elementos –que pueden ser creencias, opiniones, actitudes– se encuentran ligados a la memoria colectiva y a la historia del grupo y son, por ende, resistentes a los cambios y pocos sensibles a la modificación del contexto social inmediato. Entre sus funciones se destacan específicamente la generación del sentido global de la representación y la organización de toda su estructura (Abric, 1994/2001). El sistema periférico está compuesto por todos los otros elementos de la representación, los cuales son responsables de la movilidad, flexibilidad y diferencias entre individuos. Permite la integración de las experiencias individuales y se apoya en la evolución, las contradicciones y la heterogeneidad del grupo. A diferencia del sistema central, este sistema es más sensible al contexto inmediato. Entre sus funciones propias se destacan específicamente la adaptación del contenido representacional a situaciones concretas, la regulación del mismo sobre la base de las evoluciones del contexto, así como la defensa de la matriz nuclear –a modo de un paragolpes–, integrando información nueva y contradictoria proveniente del entorno social (Abric, 1994/2001).

La existencia de un doble sistema permite entender uno de los rasgos fundamentales del pensamiento social, en tanto las RS son, a la vez, estables y rígidas, ya que se encuentran determinadas por un núcleo profundamente anclado en el sistema de valores compartidos por los miembros de un grupo, al mismo tiempo que móviles y flexibles, debido a que son alimentadas con las experiencias individuales e integran los datos de lo vivido y de la situación, tanto como la evolución de relaciones y de las prácticas en las que los individuos y grupos se encuentran inscriptos (Abric, 1998). En consecuencia, esta concepción se sustenta en la hipótesis de una polifasia cognitiva formulada por Moscovici (1961/1979), quién ha demostrado cómo de manera cotidiana las personas tienden a emplear diversos modos de pensar, incluso opuestos, por lo que las RS no deben ser reducidas a la uniformidad, ni excluir la diversidad.

Para Arendt (1997) la pluralidad es una cualidad asociada a la política, en tanto esta implica la relación con un otro, donde, a través de la confrontación de la diversidad de opiniones, es posible el establecimiento, –mediante consensos, compromisos, alianzas o coaliciones–, de ciertos fines colectivos que toda acción en este sentido demanda. Gómez Esteban (2012) comenta que lo político asume al conflicto como algo intrínseco y entiende al antagonismo como su principal motor, por lo que el consentimiento y la conformidad tendrán, de este modo, siempre un carácter provisional entre los actores sociales.

Si bien la idea de RS refiere a un sistema holístico organizado de ideas, creencias, imágenes y actitudes que se elaboran en torno a objetos colectivos de envergadura, no obstante, también implica distintos modos de pensarlos e interpretarlos ya que, como afirman Banchs, Agudo Guevara y Astorga (2007), las RS constituyen un conocimiento estructurado, que se produce en la interacción cara a cara y dentro de un contexto marcado no solo por un fondo cultural común sino también por una posición particular dentro de la estructura social y por la pertenencia a grupos específicos. En esta línea, Doise (1991) reconoce la existencia de un esquema de referencia general en relación al cual los individuos y sub-grupos toman posturas variadas, derivadas de inserciones específicas en un conjunto de relaciones sociales simbólicas que tienen lugar en un momento histórico determinado, entendiendo que “más que opiniones consensuales, las representaciones son …principios organizadores de posiciones que se adoptan respecto a referencias comunes, y a menudo permiten una gran variación entre los individuos” (p. 198).

Frente a un contexto de pérdida de legitimidad del Estado moderno y sus instituciones liberales, la vigencia de una concepción negativa y de desencanto de la política tradicional, al igual que una desconfianza –de la ciudadanía y de los jóvenes en particular–, hacia la actividad política y hacia quienes se encargan de ejercerla (Bruno & Barreiro, 2014, Kriger, 2010; Mayer, 2009), el constructo de RS proporciona un marco útil para el examen de esta temática en toda su riqueza y vivacidad, más relevante aún en tiempos de crisis, donde la brecha entre la gente común y la clase política se ha ampliado notablemente (Catellani & Quadrio, 1991). En este marco se realizó un estudio empírico con el objetivo de indagar y especificar el contenido, la estructura, las dimensiones latentes de las representaciones sociales en torno a la dirigencia política (en adelante RSDP) en una muestra de estudiantes de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Argentina. Se examinaron también posibles diferencias en función de variables socio-demográficas tales como la edad, el sexo, la facultad, la disciplina de formación y el año de cursado; y de variables psicosociales tales como la militancia estudiantil universitaria, la ocupación de cargos de representación estudiantil universitaria, el ejercicio del derecho a voto en elecciones de representantes estudiantiles universitarios, la posesión de antecedentes de participación y el conocimiento de aspectos inherentes a la vida política institucional. A posteriori, se estudiaron sus posibles diferencias de acuerdo a cargos/ figuras políticas de múltiple naturaleza.

MÉTODO

Tipo de estudio

Se trata de un estudio exploratorio-descriptivo, de diseño no experimental, transversal.

Participantes

La muestra intencional no probabilística estuvo compuesta por 185 estudiantes que cursaban sus estudios en la Facultad de Psicología (59.5%,n = 110) y Filosofía y Letras (40.5%, n = 75) de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Argentina. La edad de dichos participantes estaba comprendida entre 19 y 44 años, siendo 24.71 años la edad promedio (DE = 3.79). La variable edad se recategorizó en dos grupos, el primero de 19 a 25 años, constituyendo el 68.6% (n = 127) de la muestra, y el segundo de 26 a 44 años, constituyendo el 31.4% (n = 58) de la misma, denominándoselos adultos jóvenes y adultos medios respectivamente. Un 78.9% (n = 146) eran mujeres y un 21.1% (n = 39) hombres. El 65.4% (n = 121) cursaban disciplinas destinadas a dar cuenta sobre aspectos del Pensamiento y Comportamiento Humano (Psicología y Filosofía), el 9.2% (n = 17) disciplinas orientadas a cuestiones exclusivamente Pedagógicas (Ciencias de la Educación, Letras, Inglés, Francés) y el 25.4% (n = 47), disciplinas abocadas a la Organización social (Trabajo social, Historia, Geografía, Ciencias de la Comunicación). Un 23.2% (n = 43) eran estudiantes que cursaban el tercer año de su carrera, un 35.1% (n = 65) el cuarto y un 41.6% (n = 77) el quinto. El 4.9% (n = 9) pertenecía a agrupaciones políticas estudiantiles universitarias y el 95.1% (n= 176) no formaba parte de las mismas. Un 62.2% (n = 115) confesó poseer amigos, parientes o ambos comprometidos en actividades políticas dentro de la Universidad, mientras el 37.8% (n = 70) todo lo contrario. El 2.7% (n = 5) desarrollaba funciones de representación estudiantil universitaria y el 97.3% (n = 180) no lo hacía. Un 88.6% (n = 164) expedía su voto en elecciones de estudiantes en la Universidad y un 11.4% (n = 21) no. Casi la mitad de la muestra se encontraba informada correctamente sobre aspectos básicos de la vida política institucional (40.5%, n = 75), mientras que un poco menos estaba medianamente informada (40.0%, n = 74) y en una medida menor desinformada al respecto (19.5%, n = 36).

Materiales

El cuestionario utilizado fue de formato auto-administrado y estuvo integrado por la técnica descripta a continuación, y por preguntas referidas a datos socio-demográficos, psicosociales, así como a cargos y/o figura políticas asociadas al “Dirigente político”.

Método de inducción por guion/escenario ambiguo (ISA)i. Respetando los pasos correspondientes a un acercamiento pluri-metodológico, destinado a identificar no solo el contenido sino también la estructura de las RS mediante sucesivas aproximaciones –como parte del avance de las investigaciones realizadas–, en esta ocasión se utilizó el Método de inducción por guion/escenario ambiguo (ISA) a los fines de llevar a cabo un proceso de verificación o control de centralidad de los componentes representacionales (Abric, 1994/2001). Iniciado por Moliner (1993) este instrumento permite identificar y comprobar los elementos correspondientes al núcleo de la RS, es decir cuáles son aquellos elementos que los sujetos necesitan para reconocer a un objeto particular, diferenciándolos de otros objetos cercanos. El autor postula que a partir del ofrecimiento de un escenario en el que se incluye la negación de una característica central, el objeto no puede ser reconocido en sí mismo, pero lo es cuando el escenario incluye la afirmación de dicha característica, contrariamente a lo que sucede con la utilización de características periféricas que no favorecen la identificación en cuestión. Siguiendo esta línea, Rosado, Faísca y Jesuíno, (1996) aclaran que la idea básica es promover cambios sistemáticos en la estructura representacional con el fin de determinar qué atributos reúnen un mayor consenso por parte de los sujetos consultados. Así, el objeto a ser reconocido se inserta en un escenario que se describe de forma neutral, pudiendo ser detectado a partir de una particularidad que supuestamente integra el núcleo central pesquisado. En efecto, se considera que este escenario se detalla objetivamente cuando la información incluida en él no es por sí misma suficiente para inducir la identificación del objeto, sino solo cuando esta se combina con una particularidad nuclear.

Esta técnica consta de cinco partes:

- Primera parte: sobre la base de una pre-encuesta se obtiene un conjunto de temas asociados al objeto estudiado, en relación con los cuales se analiza su estatus central o periférico. En esta ocasión se evaluaron 29 categorías relacionadas con el “Dirigente político”, obtenidas en estudios previos

- Segunda parte: se elabora un guion ambiguo que describe a un objeto de manera vaga, imprecisa y general. Varios objetos podrían corresponder a este guion o escenario y ninguno de los temas asociados a dicho objeto deben ser incluidos directamente en el mismo. En esta dirección, este guion debe respetar dos reglas: a) Nunca referirse explícitamente al objeto estudiado, b) No utilizar ninguno de los ítems encontrados con anterioridad.

- Tercera parte: se realiza el control de la centralidad, presentando el escenario ambiguo bajo dos modalidades diferentes que incluyen en efecto, dos formulaciones contradictorias. En el primer caso, este termina haciendo referencia explícita al objeto de RS y en el segundo caso de manera contraria. En esta oportunidad, se ofrecieron dos guiones/escenarios ambiguos a dos grupos de estudiantes con rasgos similares, un guion referido específicamente al “Dirigente político” –cuyos resultados se analizan en este trabajo– y otro guion referido al “No-Dirigente político” –cuyos resultados exceden a los objetivos que aquí se plantean–. El guion presentado a los participantes indicaba lo siguiente: “El Señor X es una persona muy particular en tanto es portador de un determinado tipo de cualidades individuales, así como de una amplia gama de funciones, deberes, ideas e intereses específicos, llevando a cabo acciones orientadas a múltiples fines y con resultados diversos en el ámbito social. Este Señor, es un DIRIGENTE POLITICO….”.

- Cuarta Parte: se presentan –a continuación de los guiones/ escenarios ambiguos–, cada uno de los ítems identificados como característicos de la RS, solicitando la aclaración si el objeto aludido en dichos guiones/escenarios posee o no las peculiaridades reseñadas a través de estos ítems. En este estudio se proporcionaron las 29 categorías enunciadas, en virtud de las cuales los interrogados debían indicar en qué medida las mismas pertenecían al personaje examinado. La pregunta utilizada luego del guion fue:“¿El “Señor X” posee las características y aspectos que a continuación se detallan?”, frente a la que los participantes debían optar entre cuatro opciones de respuesta: 1 (sí), 2 (probablemente sí), 3 (no) y 4 (probablemente no).

- Quinta Parte: se comprueba la centralidad de los elementos propios de la RS, teniendo en cuenta las respuestas logradas a partir de cada una de las categorías utilizadas, principalmente aquellas ubicadas en la modalidad “Sí”, permitiendo vislumbrar dos tipos de ítems: a) ítems que no son específicos ni determinantes en la identificación del objeto, que representan entonces a los elementos periféricos, b) ítems que son específicos y esenciales para definir al objeto estudiado, que representan entonces a los elementos del núcleo central.

Procedimiento y análisis de datos

La participación de los individuos fue voluntaria y anónima, previo consentimiento informado de forma oral, garantizándose la confidencialidad de sus respuestas. La aplicación del cuestionario fue colectiva. Para el desarrollo de los objetivos se efectuaron diversos análisis estadísticos con el paquete estadístico SPSS. Para los componentes representacionales se calcularon frecuencias y porcentajes. Para las estructuras factoriales se realizó un análisis de componentes principales. Para las diferencias en factores de RSDP en función de variables socio-demográficas y psicosociales se realizaron pruebas t de student y ANOVA de una vía con contraste posteriori Tukey-b. Para indicadores y tipos de Cargos/Figuras políticas se calcularon frecuencias y porcentajes. Por último, para las diferencias en factores de RSDP en función de los tipos de Cargos/Figuras políticas se realizaron nuevamente pruebas t de student y ANOVA de una vía con contraste posteriori Tukey-b .

RESULTADOS

RS del “Dirigente político”

Componentes de las RS

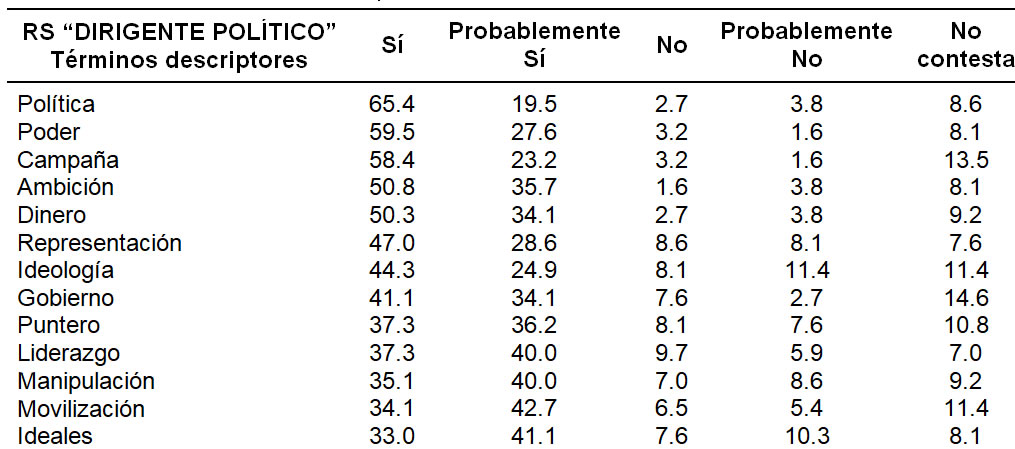

Los términos descriptores vinculados a la figura del “Dirigente político” más destacados por los sujetos de la muestra fueron: Política, Poder, Campaña, Ambición, Dinero y finalmente Representación. Asimismo Ideología y Gobierno resultaron próximos a la mitad de los casos, a diferencia de otros términos como: Puntero, Liderazgo, Manipulación, Movilización, Ideales, Sociedad, Oportunismo, Capacitación, Mentira, Descreimiento, Guía, Lucha, Presidente, Compromiso, Desprestigio, Protesta, Cambio, Corrupción, Falta de compromiso, Incompetencia y Honestidad, los cuales presentaron porcentajes de poca envergadura (ver tabla 1).

Tabla 1

Componentes de las RSDP (ISA).

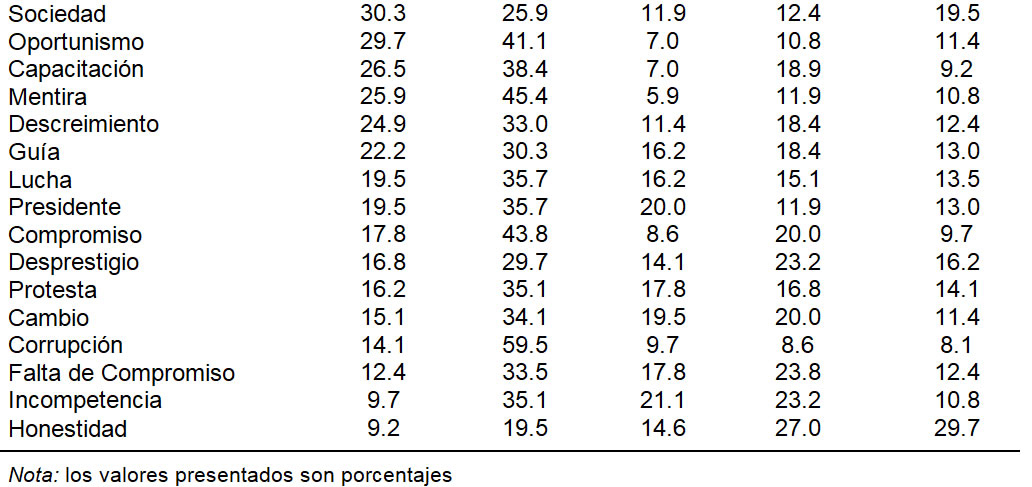

Estructura factorial de las RS

Se realizó un Análisis de Componentes Principales con rotación Promax para determinar si los 29 términos correspondientes a las representaciones sociales evidenciaban cierta agrupación. Se computó el índice de adecuación muestral propuesto por Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) que proporcionó un coeficiente de .879, señalando que las matrices de datos eran aceptables para la realización del análisis y el Test de Esfericidad de Bartlett = 1826.136, 300 gl, p < .001, expresando un buen ajuste entre la cantidad de personas que habían respondido al instrumento y el número de ítems. Se solicitó una estructura integrada por dos factores en función de lo obtenido previamente en otras pesquisas, reteniéndose a aquellos elementos con saturaciones superiores a .350 en un factor. Sobre la base de la matriz aislada se anularon los términos descriptores: Política, Presidente, Gobierno y Protesta, en la medida que estos manifestaban un carácter ambiguo susceptible de dificultar un examen adecuado de los factores. Como se muestra en la tabla 2, los factores preservados según el criterio de raíz latente explicaron respectivamente el 30.06% y el 12.36% de la varianza, siendo 42.42% la varianza total. Los reactivos integraron dos variables latentes dotadas de coherencia y con capacidad de ser analizadas a nivel teórico.

Tabla 2

Estructura factorial de las RSDP. Análisis de Componentes Principales, rotación Promax.

El primer factor concentró 12 términos descriptores: Compromiso, Cambio, Lucha, Guía, Sociedad, Ideología, Ideales, Capacitación, Representación, Honestidad, Movilización y Liderazgo, los cuales develaban Características y Aspectos Políticos Positivos y que recibieron esta denominación a los fines de facilitar la lectura de los resultados y su interpretación. El segundo factor congregó a 13 términos descriptores: Corrupción, Manipulación, Mentira, Oportunismo, Ambición, Incompetencia, Descreimiento, Falta de Compromiso, Poder, Puntero, Campaña, Desprestigio y Dinero, los cuales expresan Características y Aspectos Políticos Negativos, por lo que se decidió denominarlo de este modo. Para medir la consistencia interna de los factores se requirió el coeficiente alfa de Cronbach, lográndose índices de .866 para el Factor 1, .853 para el Factor 2, comprobándose de esta forma que el modelo factorial propuesto reportaba niveles óptimos de consistencia.

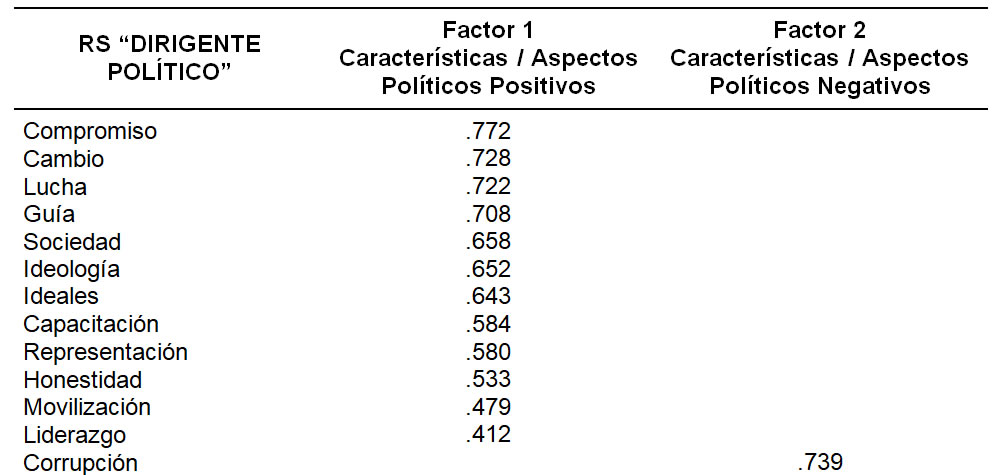

Diferencias en factores de las RS según características socio-demográficas y psico-sociales

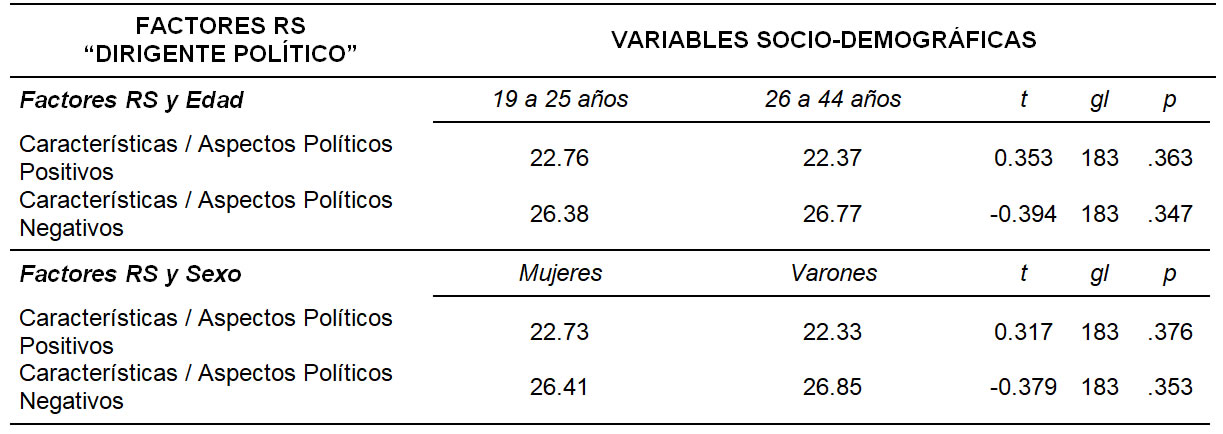

Se llevaron a cabo las pruebas t de Student y ANOVA de una vía con contraste posteriori Tukey-b según corresponda, para establecer si los factores de las RS expresaban diferencias a partir de aspectos socio-demográficos y psico-sociales. Como se exhibe en la tabla 3, no se observan diferencias significativas en dichos factores en función de la edad, del sexo, de la facultad, la disciplina de formación y el año de cursado.

Tabla 3

Diferencias en factores de las RSDP de acuerdo con variables socio-demográficas.

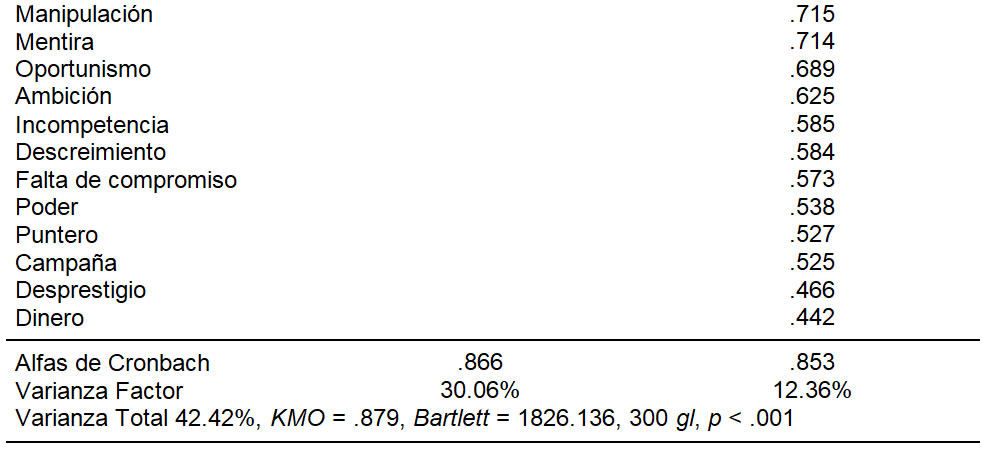

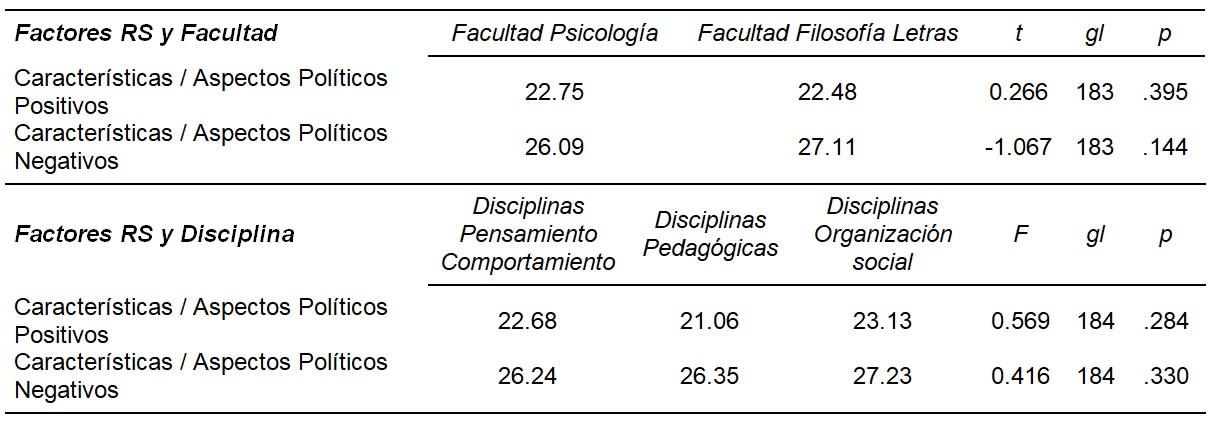

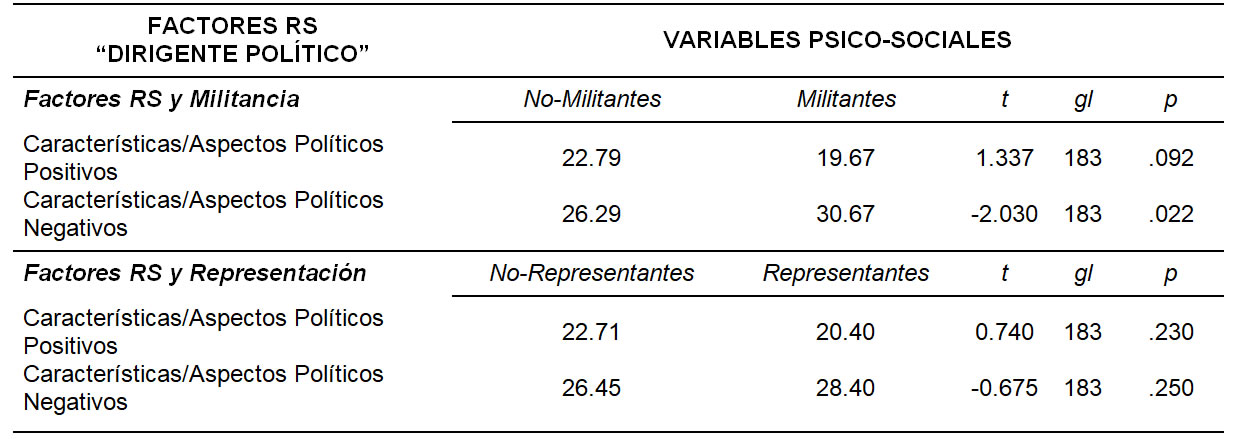

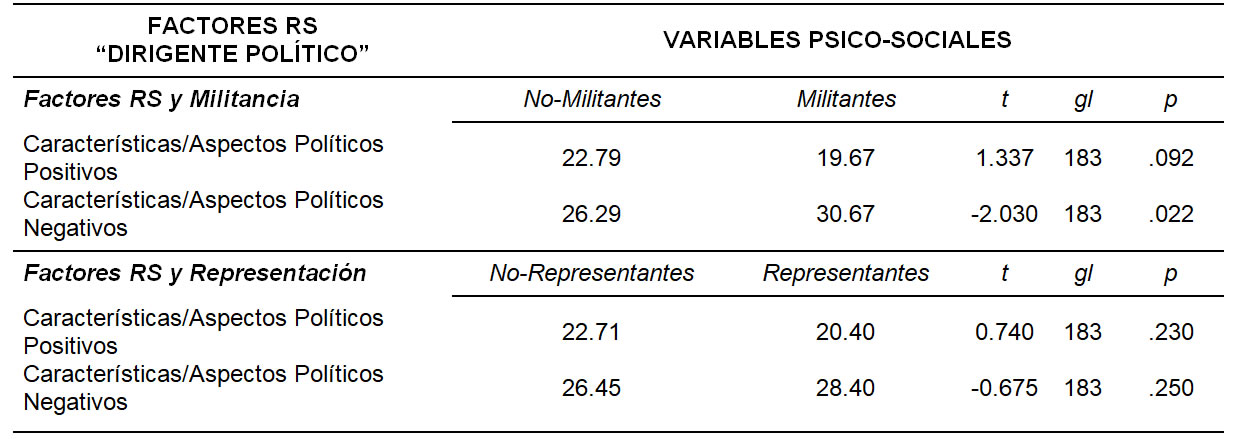

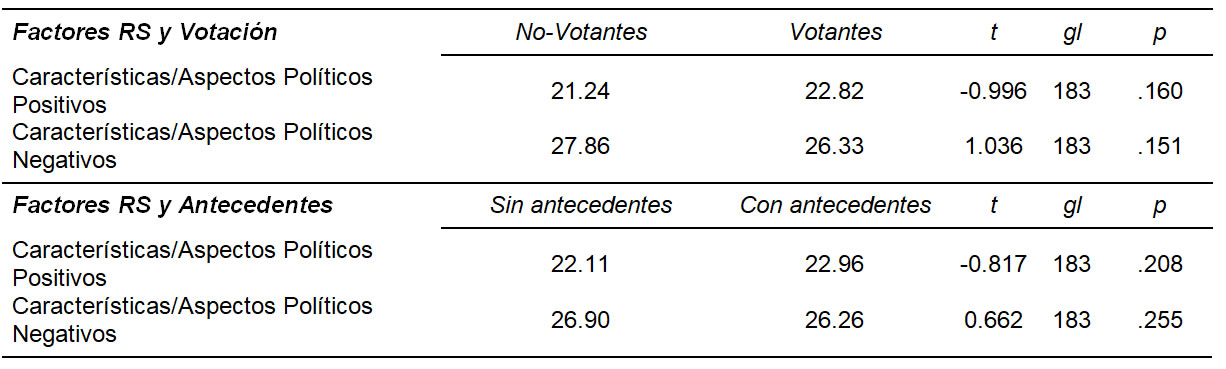

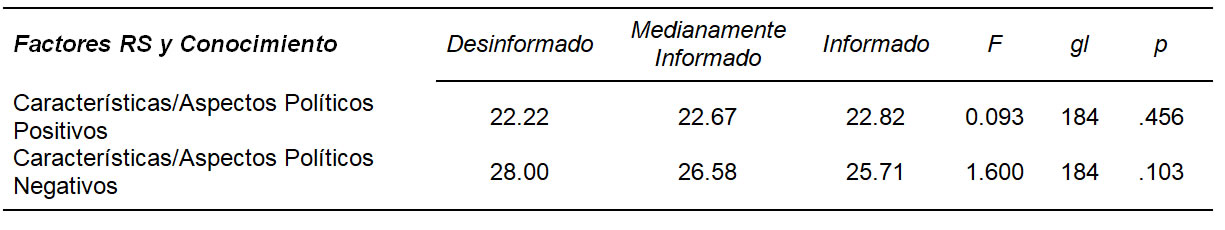

Como se muestra en la tabla 4, no se identifican diferencias con significación estadística en los factores en función de los antecedentes de participación en política universitaria, de la ocupación de un cargo político de representación estudiantil universitaria, de la emisión de votos en las elecciones de representantes estudiantiles universitarios y del conocimiento sobre la vida política universitaria. Se detecta una diferencia significativa en el factor Características/Aspectos políticos Negativos, a favor de los universitarios militantes en política dentro de la institución cuando se los compara con los universitarios no-militantes.

Tabla 4

Diferencias en factores de las RSDP de acuerdo a variables psico-sociales.

Cargos y Figuras políticas

Indicadores de Cargos y Figuras políticas

Al analizar los Cargos/Figuras políticas vinculados al “Dirigente político”, así como las 13 categorías alcanzadas a través de su recodificación, se obtuvo que los personajes más mencionados por los estudiantes eran: Gobernador de la Provincia (31.4%) y Presidente de la Nación (23.2%). En proporciones inferiores fueron nombrados: el Intendente (7.0%), el Legislador (5.4%), el Concejal (3.2%), el Presidente/Representante máximo de un partido político (3.2%), el Puntero (2.7%), el Diputado (2.2%), el Ministro (2.2%), el Senador (1.6%), el Dirigente sindical/gremial (1.6%), el Militante de un partido político (0.5%) y el Representante máximo de un movimiento social (0.5%).

Tipos de Cargos y Figuras políticas

Como síntesis de la información detallada en el apartado anterior, se procedió a un agrupamiento de aquellos cargos/figuras políticas evocadas siguiendo 4 criterios:

- Criterio 1 (jurisdicción): ámbito o territorio sobre el cual los “Dirigentes políticos” ejercen las atribuciones y facultades que le corresponden. A partir de este criterio fue posible establecer una diferenciación entre: a) Cargos/Figuras políticas exclusivamente nacionales, b) cargos/figuras políticas exclusivamente locales c) Cargos/Figuras políticas nacionales y/o locales.

- Criterio 2 (funciones): tipo de tareas que los “Dirigentes políticos” deben cumplir durante su desempeño. Sobre la base de este criterio fue posible una discriminación entre: a) Cargos/Figuras políticas inherentes al Poder Ejecutivo (nacional, provincial, municipal), b) Cargos/Figuras políticas inherentes al Poder legislativo (nacional, provincial, municipal), c) Cargos/Figuras políticas inherentes a las organizaciones sociales, d) Cargos/Figuras políticas inherentes a los partidos políticos, y e) Cargos/Figuras políticas inherentes al ámbito Universitario.

- Criterio 3 (niveles de formalidad): característica propia del lugar que los “Dirigentes políticos” ocupan respecto a la estructura del sistema político tradicional/ convencional. A partir de este criterio fue posible establecer una diferenciación entre: a) Cargos/Figuras políticas formales y b) Cargos/Figuras políticas no formales.

- Criterio 4 (formas de elección): canales o procedimientos por medio de los cuales los “Dirigente políticos” se erigen como tales. Sobre la base de este criterio fue posible una discriminación entre: a) Cargos/Figuras políticas elegidas de manera democrática e institucional y b) Cargos/Figuras políticas no elegidas de manera democrática e institucional.

El agrupamiento efectuado permitió establecer, –a partir del criterio 1 (jurisdicción) – que casi de la mitad de la muestra considerada señala a personajes involucrados de manera exclusiva en la esfera local (44.3%), mientras un poco menos a aquellos de carácter puramente nacional (23.2%) y otro pequeño porcentaje a los de índole nacional y/o local (17.3%). De acuerdo al criterio 2 (funciones), más de la mitad de los alumnos estudiados indica a actores vinculados con el Poder ejecutivo (63.8%), siendo mucho menor los del Poder legislativo (12.4%), los de organizaciones sociales (4.9%), los de partidos políticos (3.8%), mostrándose particularmente ausentes los inherentes a la esfera universitaria. Sobre la base del criterio 3 (formalidad), más de la mitad de los casos analizados destacan personajes pertenecientes al ámbito formal de la política (81.6%) en comparación con los pertenecientes al ámbito no formal (3.2%). De igual manera, respetando el criterio 4 (elección) sobresalen los actores elegidos mediante la voluntad popular por vías institucionales válidas (78.9%) contra los no elegidos de mediante esta forma (5.9%).

Diferencias en factores de RS en función de Cargos/Figuras políticas

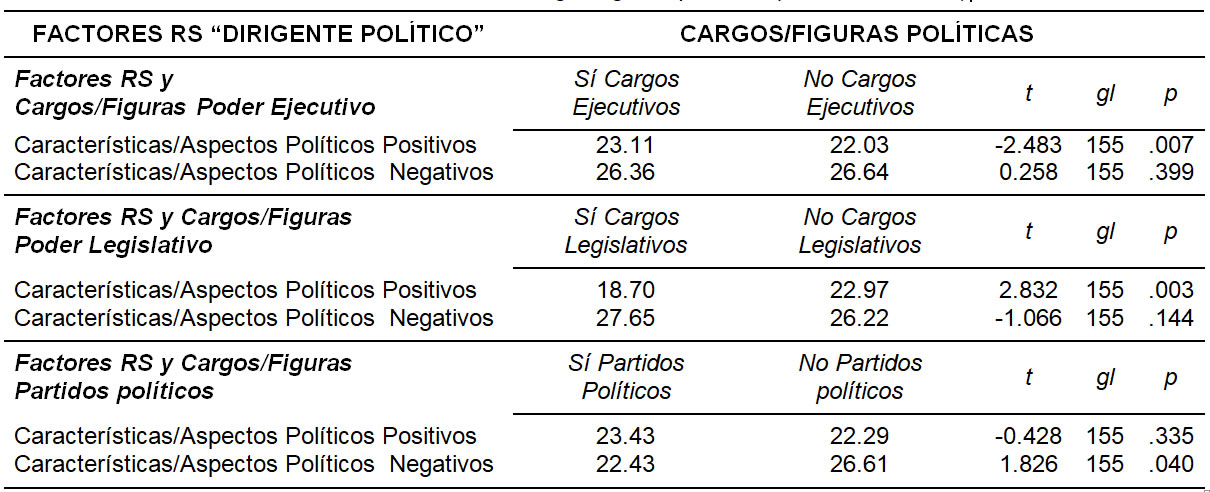

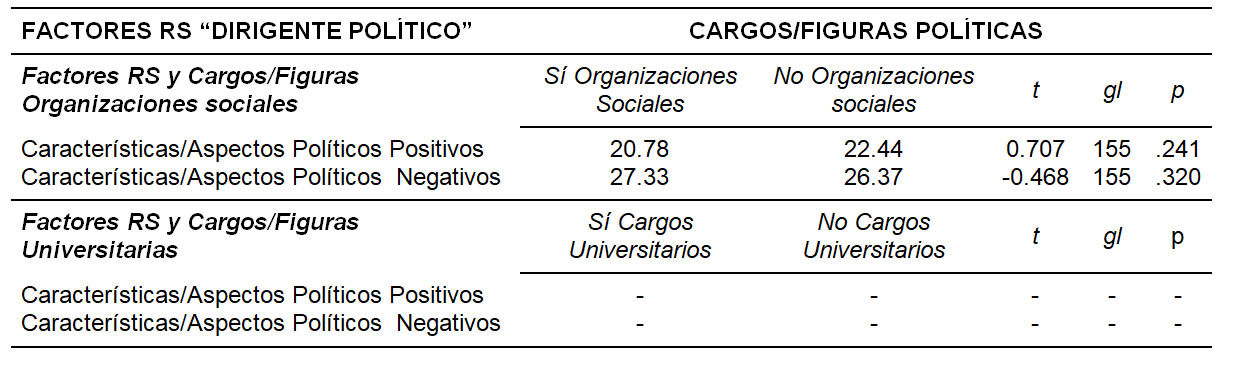

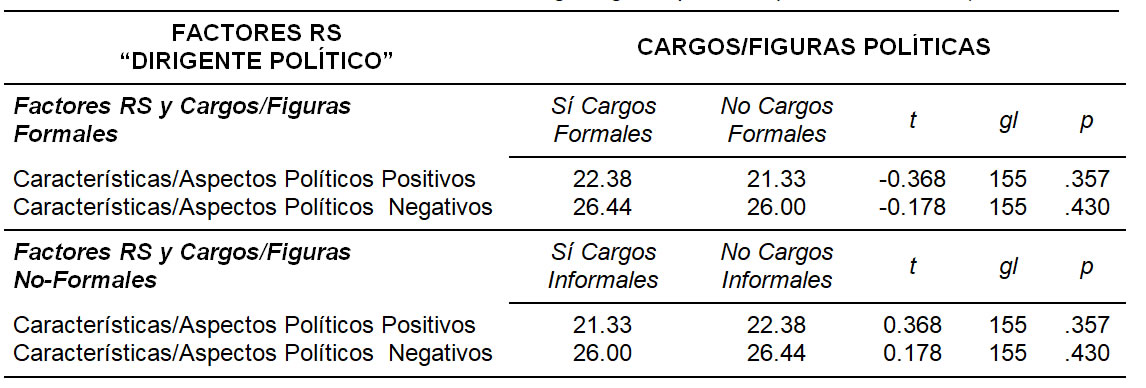

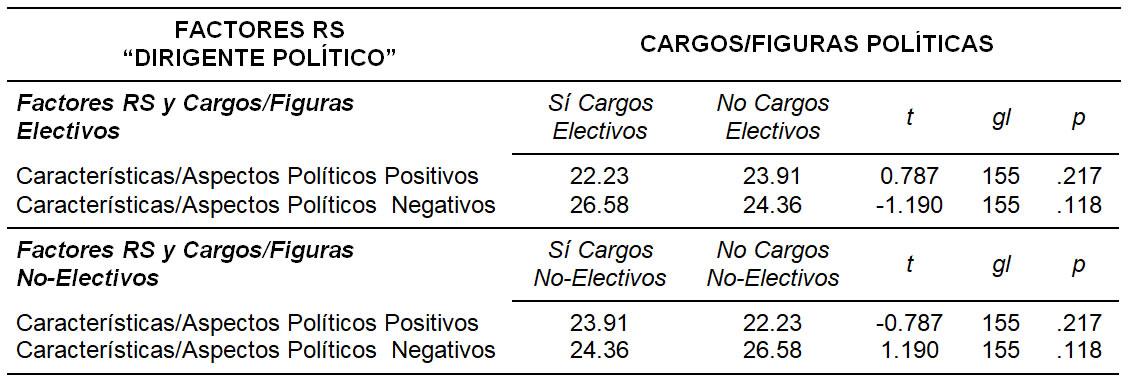

Con el propósito de identificar las diferencias en los factores de las RS según los Cargos/Figuras políticas establecidos sobre la base de los criterios señalados, se computó una prueba t de Student. En cuanto al factor Características/Aspectos políticos Positivos se encuentra una diferencia con significación estadística, a favor de aquellos universitarios que privilegian Cargos/Figuras del Poder Ejecutivo. En cuanto al factor Características/Aspectos políticos Negativos, no se advierten diferencias significativas a favor de ninguno de los cargos/figuras políticas evocadas. (tablas 5, 6, 7 y 8).

Tabla 5

Diferencias factores de las RSDP de acuerdo a cargos/figuras políticas (criterio jurisdicción).

Tabla 6

Diferencias factores de las RSDP de acuerdo a cargos/figuras políticas (criterio funciones)

Tabla 6

Diferencias factores de las RSDP de acuerdo a cargos/figuras políticas (criterio funciones) (continuación)

Tabla 7

Diferencias factores de las RSDP de acuerdo a cargos/figuras políticas (criterio formalidad).

Tabla 8

Diferencias factores de las RSDP de acuerdo a cargos/figuras políticas (criterio elección).

DISCUSIÓN

Los hallazgos del estudio dan cuenta de una configuración representacional sobre la dirigencia política compuesta por elementos nucleares representados por las categorías: Política, Poder, Campaña, Ambición, Dinero versus Representación, revelando su carácter polisémico, siendo posible pensarlos como antinomias y oposiciones en interacción, al ser la tensión, el conflicto y la polarización propiedades ineludibles del pensamiento social (Marková, 2000). Este dato coincide con los resultados de pesquisas anteriores (Díaz Gómez, 2003; González Pérez, 2006; Uribe Patiño & Acosta Ávila, 2005) que indican que la definición de temas políticos correspondería a una suerte de confrontación entre lo ideal y lo real, por lo que las RS de la política parecieran no poder apartarse de una comparación continua entre el deber ser y el ser, prefigurándose un cuestionamiento del comportamiento ético dirigencial, atravesado por la corrupción, el asistencialismo, el clientelismo, el incumplimiento y la ineptitud, al mismo tiempo que una creencia en la necesidad del compromiso social y la conciencia moral efectiva. Respecto de la imagen que los jóvenes tienen en relación con los políticos, Fernández (2000) da cuenta de que esta se prefigura cargada de una alta connotación negativa, elaborada en torno a la falta de credibilidad, representatividad y probidad. Asimismo, los jóvenes reconocen una serie de funciones correspondientes al rol efectivo y tradicional de la clase dirigencial, la cual, según estos, debiera ocuparse de actuar sobre el cimiento de valores democráticos como la justicia, la solidaridad, la equidad, el pluralismo, la participación y el respeto. Esta línea propone por lo tanto una discrepancia entre un nivel de formulación abstracta que entiende a la política como medio para resolver los problemas de la sociedad y otro nivel de prácticas concretas, esencialmente corruptas (Bonvillani, Palermo, Vázquez & Vonmaro, 2010).

Considerando la estructura representacional, se detectaron dos dimensiones latentes contradictorias protagonizadas por los factores Características/Aspectos Políticos Positivos versus Características/Aspectos Políticos Negativos, en torno a los cuales se distribuyeron las categorías utilizadas. Este dato revela cómo las ideas acerca de la política sostenidas por los universitarios oscilan de un polo a otro, coexistiendo en medio de posiciones contrarias, de forma que las RS de la política parecieran no sustraerse de esta condición tensional y bifronte, apoyada en una concepción de conocimiento polifásico que reconoce la existencia de diferentes RS tanto como de usos divergentes de algún saber, a la hora de comprender la esencia –contradictoria, ambigua e incierta– de la realidad social (Werba & Guareschi, 2009). Conforme a esta cualidad, al igual que lo señalado por Gómez (1992), los estudiantes denuncian por un lado la crisis de instancias institucionales y su sistema representativo, en la medida en que las organizaciones y los representantes –que tienen por vocación dar sentido a la vida política–, son sospechados y criticados como garantes de los derechos y el bienestar común, mientras que, por otro lado, sostienen como contrapunto ciertas nociones prototípicas que prescriben la dinámica y el funcionamiento deseables de una esfera que se solicita permanezca vinculada a la encarnación y preservación de los intereses que incumben a los miembros de una Nación.

En cuanto a las dimensiones representacionales de los dirigentes políticos, solo en relación al factor Características/Aspectos políticos Negativos se encontraron diferencias a favor de los militantes en agrupaciones políticas estudiantiles universitarias, quienes a través de sus prácticas proselitistas muy probablemente sostienen la decisión de revertir los vicios y disfunciones del orden político dominante –intra y extrauniversitario– en pos de su transformación y mejoramiento efectivos.

Lozada Santeliz (2008) comenta que la vida social, y con ella sus conflictos, se articulan en torno a sistemas simbólicos que pueden favorecer la creación de consensos/encuentros, al igual que disensos/ desencuentros en los planos intra e intergrupal, por lo que el campo de las RS emerge caracterizado por la concomitancia de ambas posibilidades en relación con objetos polimorfos, siendo posible concebir la política como un territorio social asentado tanto en el consenso como en el conflicto. Las divergencias identificadas permiten reforzar en consecuencia la existencia de “múltiples juventudes” (López García, 2010), desde las cuales es posible dar cuenta de una diversidad de prácticas, comportamientos y mundos simbólicos. Sin embargo, a pesar de las tonalidades representacionales reseñadas, los hallazgos sugieren la existencia de una RS preeminentemente dominante y hegemónica (Moscovici, 1988), pudiendo este aspecto estar posiblemente asociado al pasaje por la institución universitaria, cuya meta no solo se centra en impartir conocimientos para la formación de futuros profesionales –en este caso de las ciencias humanas y sociales–, sino además en la construcción de la condición socio-política de su alumnado (Acosta Sánchez, Cubides Martínez & Galindo Ramírez, 2012).

Finalmente, pudo advertirse que los Cargos/Figuras más asociados a la “clase dirigente” por los participantes del estudio fueron: el Presidente de la Nación y el Gobernador de la provincia. Tomando los criterios de agrupación implementados, se destacaron aquellos personajes implicados exclusivamente en la esfera local, el Poder Ejecutivo, el ámbito formal de la política y los elegidos mediante la voluntad popular y por vías institucionales válidas. En torno al factor Características/Aspectos políticos Positivos, se determinaron diferencias a favor de los Cargos/Figuras políticas pertenecientes al Poder Ejecutivo. Acerca del factor Características/Aspectos políticos Negativos no se apreciaron diferencias a favor de ninguna de las variables socio-demográficas y psico-sociales estudiadas. Esta información ratifica una asociación de los elementos representacionales, y sus dimensiones más favorables, con personajes políticos convencionales e institucionalizados, confirmando resultados obtenidos en otras investigaciones (Bruno & Barreiro 2014; Larrue, Bonardi & Roussiau, 2000; Villarroel & De Armas, 2005), los cuales señalan cómo la política aparece predominantemente referida al ámbito formal e instituido, a las actividades públicas y a quienes las desarrollan. De esta manera, el tono positivo atribuido a la figura Presidencial permite revelar la permanencia de un vínculo de estima que los universitarios conservan, al igual que lo observado en estudios previos (Brissaud-Le Poizat & Moliner, 2004, Torres Stöckl & Arué, 2013a, 2013b). Es posible decir en esta dirección que, a pesar de la pronunciación de juzgamientos y reclamos morales sólidamente fundamentados, los jóvenes universitarios custodian un camino donde rige como posible la esperanza de otro tipo de política más recta y justa, confirmando cómo los significados, en calidad de una actividad desprestigiada, contrastan notablemente con el apoyo a la institucionalidad (Duque Monsalve, García Arbeláez & Patiño Gaviria, 2012).

Al contemplar que el concepto de RS permite el acceso a la complejidad constitutiva de las sociedades actuales, siendo por esto apropiado para dar cuenta de la lógica que rige en el mundo de la política (Villarroel, 2001), con este trabajo se ha pretendido realizar un aporte al estudio de la relación entre juventud y política contemporánea en Argentina, y se ha procurado captar el crisol de significados que la atraviesan para, desde allí, comprender el posicionamiento y accionar que este colectivo social manifiesta frente este objeto. Igualmente se ha intentado contribuir a futuras líneas de indagación, destinadas no solo a reflexionar, sino también a reafirmar la relevancia del papel que estos actores –como pensadores activos– ejercen en la estructuración y transformación de una vida en común, y por ende, de la vida democrática. Finalmente, se repara en la naturaleza intencional de la muestra utilizada, tanto como su procedencia de una población de una ciudad del norte de Argentina, considerándose imprescindible reconfirmar los resultados logrados a través de la reiteración del estudio en diversos lugares y momentos a los fines de propiciar una necesaria comparación dentro del mismo territorio y fuera de él.

i En francés “ISA = L’ Induction pour Scenário Ambigü” equivale en español a “Inducción por guion/escenario ambiguo”.

REFERENCIAS

1. Abric, J. C. (1976). Jeux, Conflits et representations sociales. Thèse doctorat état. Aix-en-Provence: Université de Provence. [ Links ]

2. Abric, J. C. (1994/2001). Prácticas sociales y representaciones. México: Coyoacán. [ Links ]

3. Abric, J. C. (1998). A abordagem estrutural das representações sociais. En A. S. P. Moreira & D. C. Oliveira (Eds.) Estudos interdisciplinares de representação social (pp. 27-38). Goiânia: AB

[ Links ]

4. Acosta Sánchez, F., Cubides Martínez, J., & Galindo Ramírez, L. (2012). Condición política juvenil en la Universidad. Resultados de investigación en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. En S. Alvarado, S. Borelli & P. Vonmaro (Eds.), Jóvenes, políticas y culturas: experiencias, acercamientos y diversidades (pp. 279-316). Buenos Aires: CLACSO. [ Links ]

5. Arendt, H. (1997). ¿Qué es la política? Barcelona: Paidós. [ Links ]

6. Banchs, M. A., Agudo Guevara, A. & Astorga, L. (2007). Imaginarios, representaciones y memoria social. En A. Arruda & M. de Alba (Eds), Espacios imaginarios y representaciones sociales. Aportes desde América Latina (pp. 47-95). España: Anthropos. [ Links ]

7. Brissaud-Le Poizat, A. & Moliner, P. (2004). Représentation sociale et système de catégorie: le cas des hommes politiques. Les cahiers internationaux de psychologie sociale, 64, 13-20. https://doi.org/10.3917/cips.064.0013

[ Links ]

8. Bonvillani, A., Palermo, A., Vázquez, M. & Vonmaro, P. (2010). Del Cordobazo al Kirchnerismo. Una lectura crítica acerca de los períodos, temáticas y perspectivas en los estudios sobre juventudes y participación política en la Argentina. En S. Alvarado & P. Vonmaro (Eds.), Jóvenes, cultura y política en América Latina: algunos trayectos de sus relaciones, experiencias y lecturas (1960-2000) (pp. 21-54). Buenos Aires: CLACSO. [ Links ]

9. Bruno, D. & Barreiro, A. (2014). La política como representación social. Psicología Política, 48, 69-80. [ Links ]

10. Catellani, P. & Quadrio, A. (1991). Ideal and real in the representation of politics. Revue Internationale de Psychologie sociale, 4, 231-255. [ Links ]

11. Díaz Gómez, A. (2003). Una discreta diferenciación entre la política y lo político y su incidencia sobre la educación en cuento socialización política. Reflexión política 5(9), 48-58. [ Links ]

12. Doise, W. (1991). Las representaciones sociales: presentación de un campo de investigación. Antrophos, 27(124), 196-206. [ Links ]

13. Duque Monsalve, L. F., García Arbeláez, D. V., & Patiño Gaviria, C. D. (2012). Ni apáticos, ni convencidos: los sentidos personal e institucional de la política entre jóvenes de Medellín. En A. Restrepro Herrera (Ed.), Quebrando Espejos (pp. 165- 178). Colombia: Corporación Parque Explora. [ Links ]

14. Fernández, G. (2000). Notas sobre la participación política de los jóvenes chilenos. En S. Balardini (Ed.), La participación política y social de los jóvenes en el horizonte del nuevo siglo (pp. 87-108). Buenos Aires: CLACSO. [ Links ]

15. Gómez, L. (1992). Vénézuela: crise de la légitimité démocratique. Problèmes d'Amérique Latine, 6, 3-42. [ Links ]

16. Gómez Esteban, J. (2012). Los meandros de las narrativas políticas juveniles. En C. Piedrahita Echandía, A. Díaz Gómez & P. Vommaro (Eds.), Subjetividades políticas: desafíos y debates latinoamericanos (pp. 131-155). Buenos Aires: CLACSO. [ Links ]

17. González Pérez, M. A. (2006). Pensando la política: Representación social y cultura política en jóvenes mexicanos. México D. F: Plaza y Valdez. [ Links ]

18. Jovchelovitch, S. (2008). Os contextos do saber: representacoes, comunidade e cultura. Petrópolis: Vozes. [ Links ]

19. Kriger, M. (2010). Jóvenes de escarapelas tomar: Escolaridad, enseñanza de la historia y formación política en la Argentina post -2001. La Plata: EDULP. [ Links ]

20. Larrue, J., Bonardi, Ch., & Roussiau, N. (2000). Étude des liens entre plusieurs objets de représentations sociales. Anuario de Psicologia, 31(3), 19-37. [ Links ]

21. López García, M. (2010). Contextos y condición de juventud. Reflexiones para su comprensión. Medellín: Escuela de Animación Juvenil. Universidad Pontificia Bolivariana. Corporación Región Comfenalco. [ Links ]

22. Lozada Santeliz, M. (2008). ¿Nosotros o ellos? Representaciones sociales, polarización y espacio público en Venezuela. Cuadernos del Cendes, 25(69), 89-105. [ Links ]

23. Lozada Santeliz, M. (2011) Polarización social en Venezuela: una aproximación psicopolítica. Segunda época, 30(1), 15-35. [ Links ]

24. Marková, I. (2000) Amédée or how to get rid of it: social representations from a dialogical perspective. Culture and Psychology, 6, 419-460. https://doi.org/10.1177/1354067X0064002

[ Links ]

25. Mayer, L. (2009). Hijos de la democracia. Buenos Aires: Paidós. [ Links ]

26. Moliner, P. (1993). ISA: L’Induction pour Scenário Ambigü. Une mèthode pour l étude des représentations sociales. Revue Internationale de Psychologie Sociale, 6(2), 7-21.

27. Moscovici, S. (1961/1979). El Psicoanálisis, su imágen y su público. Buenos Aires : Huemul. [ Links ]

28. Moscovici, S. (1981). On social representations. En J. P. Forgas (Ed.), Social Cognition perspectives on everyday knowledge (pp. 181-209). Londres: London Academic Press. [ Links ]

29. Moscovici, S. (1988). Notes towards a description of social representations. European Journal of Social Psychology, 18, 211-250. https://doi.org/10.1002/ejsp.2420180303

[ Links ]

30. Rodríguez Cerda, O. & Ayala García, S. (2007). Representación social de la democracia: Las creencias sobre el bien común. Versión estudios en comunicación y política, 19, 73-89. [ Links ]

31. Rosado, F., Faísca, L., & Jesuíno, J. C. (1996). Entre o senso común sobre os portugueses e a construcao da identidade nacional. Memorias III Congreso portugués de sociología. Asociación portuguesa de sociología. Portugal: Celta Editora. [ Links ]

32. Torres Stöckl, C. & Arué, R. (2013a). El mundo de la política y su concepto de acuerdo a militantes estudiantiles universitarios en Tucumán. Polis, 9(1), 109-137. [ Links ]

33. Torres Stöckl, C. & Arué, R. (2013b). Los representantes políticos y sus características según la juventud universitaria Tucumana: Un estudio del saber de sentido común. Revista electrónica de Psicología Política, 11(31), 22-39. [ Links ]

34. Sandoval, J. & Carvallo, V. (2017). Discursos sobre la política y democracia de estudiantes universitarios chilenos de distintas organizaciones juveniles. Revista Española de Ciencia Política. Nº. 43, 137-160. [ Links ]

35. Uribe Patiño, F. & Acosta Ávila, M. T. (2005). Voce disse justica?. Elementos de uma representacao social. En D. de Oliveira & P. Faria Campos (Eds.), Representacoes sociais. Uma teoría sem fronteiras (pp. 201-214). Rio de Janeiro: Museu da República. [ Links ]

36. Villarroel, G. (2001) Las representaciones políticas del venezolano. Caracas: Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico. Universidad Central de Venezuela. [ Links ]

37. Villarroel, G. & De Armas, E. (2005).Desprecio por la política: aproximación a las representaciones sociales de estudiantes venezolanos. Politeia, 38(34-35), 11-18. [ Links ]

38. Werba, G. & Guareschi, P. (2009). Representacoes sociais, espaco potencial e grupos psicoterapéuticos. En H. Possamai & P. Guareschi (Eds.), Territorios de exclusao. Investigacoes em representacoes sociais (pp. 177-186). Porto Alegre: Abrapso Sul. [ Links ]

Este trabajo se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional que permite a terceros utilizar lo publicado siempre que se dé el crédito pertinente a los autores y a Psicodebate