Introducción

Las veloces transformaciones territoriales que vienen produciéndose en las últimas décadas en la región andino patagónica en general (Civitaresi, et al. 2018) y en la Comarca Andina del Paralelo 42°1 en particular (Bondel et al., 2006; Bondel, 2006), se materializan en un rápido avance urbano y de actividades humanas con escasa o nula planificación sobre áreas boscosas y naturales. Este fenómeno, en un contexto de agravamiento de la crisis climática, ha resultado en un fuerte aumento del riesgo de desastres por incendios forestales y sobre todo de interfase2. Se ha incrementado de manera significativa tanto la frecuencia como la magnitud de los siniestros, generando ingentes pérdidas para la sociedad y su entorno. Un tipo de incendios de inusitada violencia, capacidad destructiva y dificultad para su control vienen ocurriendo en los últimos años en la Comarca Andina. Ejemplos que reflejan esa tendencia son los acontecidos en 2011, 2012, 2015 y 2020, con su clímax en el reciente desastre del 9 de marzo de 2021.

El riesgo de incendios se constituye como un problema ambiental central en la Comarca y supone un gran desafío tanto para las instituciones públicas como para la comunidad en general. Además, cada vez que un incendio genera un escenario de emergencia, desastre o catástrofe3, las responsabilidades devienen rápidamente en controversia: ¿Quién/es son responsables por los incendios y sus daños? ¿Quién/es/son los responsables de prevenir y/o mitigar los daños? son algunos de los interrogantes que estructuran los debates, generan conflictividad y complejizan la adopción de medidas para su gestión.

Ahora bien, tal como afirma Merlinsky (2013), los problemas ambientales no son fenómenos identificables a priori; sino que cada sociedad va definiendo sus desafíos ambientales al tiempo que se vincula con su entorno. Es mediante complejos mecanismos de atribución social (que incluyen las formas culturales y psicológicas de interpretar y valorar los hechos) que la percepción del riesgo se activa para que ciertos sucesos sean interpretados como amenazas (Douglas, 1996). En este proceso, al tiempo que se definen los umbrales de aceptabilidad del riesgo (hasta donde se tolera cierta situación), se construyen las responsabilidades en dos sentidos: se designan roles para manejar la situación y se llama a responder por la misma (Gros, 2018). De esta manera, es que los riesgos en sí, y las formas de manejar y/o gestionarlos, dependen en buena medida de cómo son percibidos (Murgida y Gentile, 2015).

Las instituciones nacionales y provinciales que dedican su labor al manejo del fuego4 han adquirido un rol central como responsables por la gestión de este riesgo. A su vez, llaman a otros actores sociales a actuar de forma responsable, y para ello, entre sus estrategias, diseñan campañas de intervención social orientadas a la prevención de incendios. En un recorrido por la Comarca Andina, al tiempo que pueden observarse -como cicatrices en el paisaje- los rastros de incendios pasados y, sobre todo, los más recientes; también se observa cartelería que advierte sobre este peligro en accesos a localidades, costas de lagos y ríos, y refugios de montaña. En radios, portales de noticias y redes sociales circulan campañas en el mismo sentido. Además, estas instituciones llevan adelante talleres y muestras en escuelas y otras ocasiones especiales como fiestas populares. En líneas generales estas campañas apuntan, primero, a generar conciencia sobre el problema, y segundo a provocar un cambio en el comportamiento de la población, con el objetivo último de prevenir los incendios y mitigar sus consecuencias.

En este trabajo se parte de entender que el riesgo de desastre por incendios no es -solamente- natural, sino social e históricamente construido. Resultante de la interacción de dos elementos: las amenazas o peligros y las vulnerabilidades, que, superando ciertos niveles, dan paso a los desastres ambientales (Murgida y Gentile, 2015). También, se enmarca en los paradigmas sobre el estudio y la gestión de riesgos de desastres ambientales (García Acosta, 2005, Lavell, 2007, Cardona Arboleda, 2001) que entienden que además de las condiciones de peligro (generalmente ya bien conocidas) son las condiciones de susceptibilidad a sufrir daños frente al peligro las que condicionan principalmente los desenlaces desastrosos.

En este contexto las siguientes preguntas orientan este trabajo: ¿de qué maneras se percibe/entiende el riesgo de incendios desde estas instituciones? y ¿cómo se expresa esto en las campañas de prevención de incendios?; ¿Quiénes son señalados como responsables frente al riesgo de incendios y su prevención? y ¿de qué manera se contrasta esto con los desastres ocurridos en la Comarca, como el del 9 de marzo de 2021?

El escrito se estructura en tres partes. En una primera sección, se realiza una breve revisión teórica de la conceptualización y el abordaje del riesgo de desastres como construcción geográfica, social e histórica, a fin de obtener una mirada integral sobre los incendios en la Comarca Andina. Además, se toman algunos elementos del incendio en marzo de 2021 para ejemplificar la complejidad de responsabilidades puestas en juego. En una segunda parte, se selecciona y analiza una serie de folletos e infografías partes de campañas de prevención diseñadas por las instituciones dedicadas al manejo del fuego en la zona. Mediante herramientas propias del análisis crítico del discurso (Santander, 2011) se busca desentrañar el mensaje, narrativa, y sujetos sociales a los que se dirigen, a fin de comprender el modo en que es orientada la prevención y construidos los sentidos de responsabilidad en torno a los incendios.

Además del análisis y revisión bibliográfica, fueron utilizados como insumos para este trabajo: folletos, infografías, historietas, manuales de campañas que circulan en redes, cartelería, normativas, y notas periodísticas. También se realizaron entrevistas en profundidad a funcionarios y afectados directos e indirectos por los incendios. Finalmente, a modo de cierre, se exponen algunas reflexiones al respecto.

El riesgo como construcción social y las responsabilidades frente a los desastres ambientales

En tanto la posibilidad de ocurrencia de un acontecimiento indeseado derivado de nuestras decisiones y acciones, el riesgo forma parte de nuestras vidas tanto a nivel individual como social. Si bien desde su origen ha sido interpretado de distintas maneras dependiendo el contexto histórico y cultural (Douglas, 1996); es un término que necesariamente hace referencia a decisiones vinculadas con el tiempo (Luhmann, 1992). Pensar en riesgos implica pensar en la construcción de futuros, e involucra una responsabilidad sobre los efectos no deseados -y también deseados- de nuestras acciones -e inacciones. De esta manera, se sitúa como una categoría clave para caracterizar la sociedad y sus instituciones (Beck, 1996).

Los riesgos se construyen socialmente mediante dos vías -solo analíticamente separadas- (García Acosta, 2005). A partir de los sentidos y percepciones; que implican tanto a las formas de interpretar los hechos, como los límites social y culturalmente establecidos de tolerancia o aceptabilidad de ciertas situaciones riesgosas (Douglas, 1996; Merlinsky, 2013). Y al mismo tiempo se construyen física y materialmente, como derivados de procesos sociales, políticos, históricos y geográficos (Herzer, 2011; Cardona Arboleda, 2001), que se cristalizan en la creación y re-creación de dos elementos interrelacionados e indisociables: la amenaza o peligro5 y la vulnerabilidad.

Definiremos aquí la amenaza o peligro como un evento capaz de generar pérdidas de gravedad donde se produzca (Aneas de Castro, 2000). Y a la vulnerabilidad como la susceptibilidad o predisposición física, económica, política o social, de una sociedad a sufrir un daño (Cardona Arboleda, 2001). Esta última tiene, según Coy (2010), una doble estructura, una parte externa (la exposición al peligro) y una interna (la forma o capacidad de asimilar).

En este trabajo se focaliza en los riesgos de desastre ambiental, es decir, aquellos que derivan de las formas de vinculación entre una sociedad y su entorno. Se refiere a estos riesgos como la posibilidad de ocurrencia de un escenario de emergencia, desastre o catástrofe. Y tal como fue introducido, los riesgos aumentan o disminuyen en función de la modificación de las pautas de percepción y acción frente al peligro y la vulnerabilidad (Murgida y Gentile, 2015). Es por ello que se realiza a continuación un breve repaso por las formas en que los riesgos son construidos; que servirá como un punto de partida teórico para re-pensar las responsabilidades en relación a los desastres por incendios y su prevención.

Las explicaciones o interpretaciones causales que se hacen de las situaciones riesgosas dependen en gran medida de los contextos históricos y culturales. Por ejemplo, durante un largo período premoderno6 en el cual dominaba en el mundo atlántico una visión providencialista, el mundo de lo natural estaba sujeto a la voluntad divina (Cid, 2014). Así, epidemias o eventos biofísicos extraordinarios como erupciones volcánicas, sismos, inundaciones, sequías o incendios eran comúnmente interpretados como castigos de la divinidad. Ordenados estos por propósitos sobrenaturales y ajenos a la comprensión por medio de la razón. Serrano (2010), añade que en esta larga etapa el pecado era concebido como la causa y fundamento del mal, siendo un equivalente al riesgo actual.

Superado este largo período, comenzó, en un contexto de transformación social y científica, un replanteo sobre estas situaciones y la posibilidad del humano para tomar decisiones y elegir su destino. Y es que con el pensamiento racional advenido con la Ilustración comenzó a ponerse en duda la atribución a Dios de los desastres. En parte gracias al desarrollo científico, que colaboró a una mejor comprensión del mundo natural y sus dinámicas, produciendo así una mudanza en las formas de interpretar las responsabilidades frente a este tipo de contingencias. Surgieron planteamientos básicos de formas de evitarlos, por ejemplo, no construyendo en ciertos lugares y/o con ciertas técnicas de edificación. El humano comenzó a ser entendido como el responsable por sus decisiones y paulatinamente tanto el cálculo de posibilidades cómo la utilización de la estadística comenzaron a tomar un rol central para el estudio de riesgos en distintos ámbitos (Chavez Lopez, 2018).

Observamos que la forma más común de interpretar los desastres ambientales ha sido asociarlos al hecho que los desencadena, y reducir su comprensión a este casi como su única causa explicativa. Esto se debe en buena parte a lo que afirma Cardona Arboleda (2001):

“(...) su concepción y análisis sistemático prácticamente lo asumieron los especialistas de las ciencias naturales con estudios sobre los fenómenos geodinámicos, hidrometeorológicos y tecnológicos (...) el énfasis se dirigió al conocimiento de las amenazas (…) este énfasis se conserva sobre todo en los países avanzados, donde el desarrollo tecnológico permite conocer con mayor detalle los fenómenos generadores de amenazas.”(p. 12).

De este modo, eventos biofísicos extremos y “otras calamidades7” han sido y son considerados -en sí mismos- como desastres o catástrofes “naturales”. Para este paradigma, que hasta el día de hoy se encuentra vigente en distintos ámbitos y tradiciones disciplinares y de gestión (Cardona Arboleda, 2001), la prevención o mitigación8 dependerá de qué tanto se comprenda la dinámica del fenómeno. Responde según Briones Gamboa (2007) a un paradigma tecnocrático y con una connotación cuantitativa del riesgo. Las responsabilidades al interpretar un desastre focalizando solo en su desencadenante (el cual es muchas veces considerado inevitable) quedan entonces, en cierta medida, ajenas a la sociedad.

En el caso de los incendios, esto se refleja en la gran parte de estudios y abordajes sobre la temática (Bianchi y Defossé, 2015; de Torres Curth et. al., 2008; Franco et. al, 2020; Oddi y Ghermandi, 2016; Kitzberger y Veblen, 2003). En estos, el hincapié se hace en el estudio de las condiciones que hacen al peligro, es decir, aquellas que influyen en el desarrollo de los incendios, como son clima y meteorología, tipos de vegetación, topografía, tipologías de paisajes, fuentes de ignición, entre otros. Y, en general, parten de una perspectiva ecológica, en la cual se refiere al humano como un “disturbio”, “amenaza” o “factor de presión” para el ecosistema boscoso “natural”. Cómo se verá en los siguientes apartados esto se refleja de forma directa en los modos en que las instituciones entienden el riesgo de incendios y orientan sus estrategias de prevención.

En paralelo a este paradigma, en las últimas décadas del siglo pasado, con el agravamiento de la crisis ambiental9, la creación de una nueva gama de peligros desconocidos10 y un creciente número de desastres, se fueron transformando los modos de entender y analizar los riesgos (García Acosta, 2005). En este proceso colaboró un creciente número de estudios de caso, que fueron evidenciando que aquellos eventos tradicionalmente atribuidos a causas “naturales” eran generados en buena parte por “prácticas humanas, como la degradación ambiental, el crecimiento demográfico, la expansión urbana y la desigualdad socioeconómica a distintas escalas” (García Acosta, 2005, p. 2).

Con una fuerte colaboración de disciplinas sociales, se comenzó a hacer hincapié en la construcción histórica y espacial de las condiciones de vulnerabilidad de los grupos sociales expuestos a un peligro. Arribando a la conclusión de que ya fuera a escala urbana, regional, e incluso internacional, los desastres afectaban desigualmente a las poblaciones, haciendo necesario conceptualizar la posibilidad de su ocurrencia en grupos sociales más vulnerables. Este enfoque, fue llamado “de la vulnerabilidad”, o bien enfoque “alternativo” (Briones Gamboa, 2007; García Acosta, 2005).

Es así que Alan Lavell (2007) afirma que hoy son pocos los analistas que se amarran a la idea de que la magnitud, intensidad, o duración de un evento físico (sean estos sismos, vulcanismo, accidente tecnológico, fuego, etc.) permiten -por sí solos- explicar los daños sufridos. Son entonces las formas que adopta una sociedad al vincularse con su medio las que construyen los niveles de riesgo con los que convivirá. Las estrategias de gestión territorial, las decisiones políticas respecto a actividades y usos del suelo, condicionadas por procesos y dinámicas sociales, espaciales, económicas y ambientales contribuyen centralmente en la creación de un espacio riesgoso (Herzer, 2011). Esta autora añade que lo que interesa a la hora de reducir el riesgo de desastres son las condiciones (cotidianas) de vida de la población. Entonces además de aquellas condiciones de peligro bien estudiadas, es en la infraestructura, vivienda, espacios y servicios públicos que principalmente se manifiesta la propensión a sufrir daños y la capacidad de sobrellevarlos.

Como se observa, los abordajes más integrales proponen que un desastre ambiental es parte de un proceso socialmente construido y no solamente un evento derivado de un evento biofísico. La amenaza, pero aún más la vulnerabilidad, deben ser tenidos en cuenta a la hora de comprender y gestionar el riesgo de desastres. Al mismo tiempo, las atribuciones de responsabilidad, que se basan en arreglos e instituciones sociales, dependen del contexto histórico y cultural. A continuación, se realizan algunas aproximaciones al riesgo de desastre por incendios en la Comarca.

Riesgo de desastre ambiental por incendios: La vulnerabilidad y el incendio del 9 de marzo de 2021

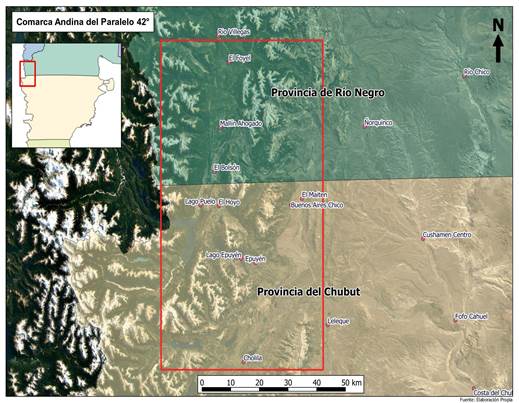

En este apartado, se aportan al análisis algunos procesos que vienen desarrollándose en la Patagonia norte y particularmente en la Comarca Andina (figura 1), y que han generado un aumento del riesgo de desastre ambiental por incendios, especialmente de interfase. Se analizan aspectos centrales de lo ocurrido el 9 de marzo de 2021 con la finalidad de ilustrar que además de las condiciones de peligro, fueron las de vulnerabilidad las que influyeron en la desigual distribución de los daños. De esta manera, se busca ampliar y comprender las responsabilidades desde una perspectiva más integral para repensar la prevención y gestión de los mismos. Asimismo, se pretende contextualizar las directrices que las instituciones han tomado en sus campañas de prevención de incendios.

Los incendios no son nuevos para la región Patagónica. Registros paleoambientales y arqueológicos/históricos muestran fuegos en el bosque y la estepa producidos por causas naturales y antrópicas desde hace al menos 12.600 mil años AP (antes del presente) (Makgraf y Anderson, 1994; Veblen et al. 2003). Las causas naturales, refieren a rayos. Mientras que las antrópicas han variado dependiendo el periodo.

En descripciones de exploradores y científicos que recorrieron la Patagonia previo a la consolidación estatal11, pueden observarse los usos que los pueblos originarios le dieron al fuego: para la vida cotidiana, para comunicación, apertura de espacios y caza (Cox, 1863; Claraz, 2008; Musters, 2007).

En crónicas e informes más cercanos temporal y espacialmente a la Comarca Andina actual, científicos describieron y problematizaron los grandes incendios ocurridos en la región durante el siglo XX. Por ejemplo, Rothkugel (1916) y Tortorelli (1947), quienes reconocieron como principales causantes las prácticas humanas, como las quemas para apertura de espacios, accidentes durante actividades cotidianas e intencionalidades en el marco de diferentes conflictos. Los daños de los incendios descritos por estos dos ingenieros forestales, eran principalmente económicos. El fuego descontrolado era percibido como una amenaza para el recurso “contenido” en la madera del bosque nativo, como también para la belleza escénica propia de estos lugares, ya por esos años pensada como recurso turístico (Rothkugel, 1916).

Con el afianzamiento estatal paulatino y la creación de las primeras áreas naturales protegidas (Parques Nacionales) en la década de 1930 se fue generando una política estricta de exclusión de fuego, es decir de “incendios cero”. Las estrategias, basadas en esta percepción de los incendios, fueron expresadas en normativas y se orientaron a la prevención de igniciones, sistemas de sanciones y organización de sistemas de respuesta rápida (Defossé y Bianchi, 2021).

La creciente presencia humana fue inevitablemente generando cambios en los regímenes de incendios, es decir, en las causalidades, frecuencias, intensidades y afectaciones (Makgraff y Anderson, 1994). Cambios que pueden observarse parcialmente en estudios que muestran la transición de causas de igniciones durante el siglo XX (Veblen, et. al., 2003) de una predominancia de causas naturales (rayos) a una de causas antrópicas (con sus múltiples variantes). Y en efecto, desde hace unas décadas a la actualidad los datos de los servicios de manejo del fuego de la zona (SPLIF, SPMF Chubut) muestran que alrededor del 98% de incendios tienen igniciones de origen antrópico. Por su parte, otros estudios muestran que las condiciones de peligro se están viendo exacerbadas por el cambio climático global. Que localmente se expresa en sequías estivales más prolongadas y más tormentas eléctricas; previendo para el futuro el aumento del número y la magnitud de los incendios (Kitzberger et. al., 2022; IPCC, 2022). Generando de esta manera una “des-naturalización” aún mayor de los incendios y sus causas.

Aunque ocasionalmente los incendios forestales afectaron viviendas en el pasado (Diario El Libre del Sur, 1935), es a partir del gran crecimiento poblacional y su consecuente urbanización seguida de suburbanización o periurbanización (Barsky, 2006) que en las últimas tres o cuatro décadas se ha observado un preocupante incremento de los incendios de interfase. Más que el crecimiento en sí, son las formas que adquirió. Sin la suficiente planificación en paralelo, se ha dado de forma difusa sobre áreas rurales y boscosas. Godoy et. al. (2019) tomando como área de estudio el noroeste de Chubut y el Suroeste de Río Negro, muestran que el 96% de las construcciones se localizan en un 6.4% del área y es en esa pequeña porción que entre 2010 y 2015 se produjeron el 77% de las igniciones o principios de incendio.

En gran medida, este fuerte crecimiento poblacional ha sido traccionado por una creciente valorización de espacios naturales (Moss, 2006 en Llosa, 2020) que ha generado un importante flujo migratorio proveniente de grandes urbes. De esta manera, la población de las localidades de Comarca se duplicó en el periodo 1990- 201012. Y los datos actuales disponibles (INDEC, 2022), muestran que el departamento Cushamen de Chubut creció en el periodo 2010-2022 un 34%, mientras que la provincia lo hizo en un 17,78%. En el caso del departamento Bariloche de Rio Negro creció en el un 30% mientras que la provincia un 22,4%13. Para comparar, a nivel nacional el crecimiento poblacional en este mismo periodo fue de un 14,8 %.

Gran parte de este flujo migratorio responde a migraciones de amenidad (Gonzales, 2011; Llosa, 2020), desde grandes urbes a intermedias o pequeñas. La búsqueda de tranquilidad, espacios de ocio, y sobre todo lugares con calidades ambientales y paisajísticas consideradas superiores al espacio “hostil” que se deja atrás, forman parte de las motivaciones de estos migrantes. Esto tiene implicancias directas en el riesgo de incendios. Ya que por una parte, el ideario de “vivir en el bosque” se traduce en un modo de valorar, ocupar y habitar estos espacios de transición que no son urbanos ni naturales, sino híbridos y con características de ambos. La búsqueda de una vida con comodidades urbanas insertas en un bosque “idealmente conservado” o con pocas intervenciones trae consigo la amplificación de las condiciones de peligro, a partir de la construcción de paisajes que entremezclan viviendas con vegetación. Por otra parte, la masificación de actividades turísticas en zonas boscosas provoca mayores posibilidades de ignición. Cabe mencionar en relación a esto último que también se han reestructurado y redefinido las relaciones ocio-cotidiano, antes entendidas como cuestiones espacialmente separadas, que en la migración por amenidad actual pasan a estar superpuestas.

A la vez, tal valoración visual-paisajística, viene generando un ciclo de especulación inmobiliaria (Monteleone, 2020) con un gran aumento de los precios de la tierra, por ende una problemática habitacional que se agrava año a año. Esto ha llevado, desde los años 2000 en adelante, a una ocupación progresiva de espacios “vacíos”. Por lo general, en áreas de reserva natural, tierras de producción forestal abandonadas y tierras fiscales en general. Este complejo proceso de “tomas de tierra” (Politis, 2016) se ha dado al margen de una planificación estatal. La mayor parte de estas ocupaciones se da en viviendas precarias, desprovistas de servicios estables de luz, agua, gas y redes de caminos consolidados, configurándose así como áreas con un riesgo más elevado dentro del panorama general de la interfase.

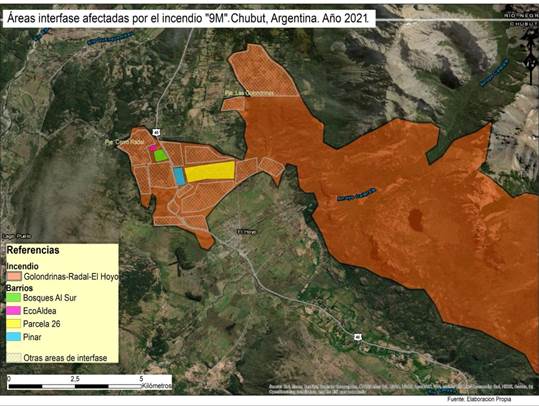

Como ya se mencionó, el 9 de marzo de 2021 se produjo el incendio de interfase más grande y dañino registrado en la historia argentina. Aquí lo central aparece en la distribución desigual de los daños sufridos, que refleja la -también desigual- distribución de los riesgos. El fuego afectó fuertemente a los parajes de Las Golondrinas y Cerro Radal, pertenecientes al municipio de Lago Puelo y sectores del municipio de El Hoyo, provincia de Chubut. Dentro de la gran heterogeneidad de situaciones que presenta el área afectada, los daños más graves ocurrieron en 4 barrios llamados Pinar, Ecoaldea, Bosques al Sur y Parcela 26 (figura 2). Los mismos surgieron paulatinamente desde la crisis económica nacional del 2001 a partir de la ocupación de parcelas de dominio provincial (Lobba Araujo et. al., 2021). Estas parcelas habían sido objeto de proyectos de forestación con especies exóticas de rápido crecimiento14 en las décadas de 1960 y 1970 y luego abandonados a finales de 1990. Cabe agregar que diferentes estudios están evidenciando que las plantaciones forestales sin manejo adecuado, son espacios más inflamables (Raffaele et. al., 2015) y por ende más peligrosos al ser habitados.

De esa fatídica jornada en la que ocurrieron pérdidas incalculables, algunos daños producidos pueden ser aquí detallados: 3 personas perdieron la vida y al menos 2 más en los meses posteriores, cientos de animales murieron y una superficie de 13.000 hectáreas se vio afectada en total (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2021). En este contexto, 511 sitios15 resultaron con distintos niveles de daños, 392 consumidos totalmente y 102 parcialmente. En los mencionados barrios se registraron 232 sitios afectados, de los cuales 219 sufrieron pérdidas totales (un 94 %) (Noticias de La Comarca, 29/3/2021).

La destrucción casi completa de los barrios, cuyas condiciones de infraestructura básica eran sumamente precarias o inexistentes, no fue casual. Sin una planificación que asegurara acceso a red de agua, comunicaciones, gas, con tendidos de luz irregulares y una mala red de caminos o vías de escape, sumados a las condiciones de mayor inflamabilidad por falta de manejo de esas plantaciones, resultaron en aquel desastre. Los meses posteriores quedaron en evidencia las grandes dificultades de las familias de estos barrios para sobreponerse a esa situación. Un vecino afectado comentaba en una entrevista:

“Fue terrible, para mucha gente fue tan fuerte esa experiencia que se fueron y no volvieron más, se volvieron de donde venían… viste que acá en la Comarca somos casi todos de otros lados… (...) Pero acá en el barrio la gente nunca se fue, después de todo el día que fue el incendio…toda esa tarde, se quedó toda la noche y nunca se fue, en carpa ahí, entre la ceniza, o lo que fuera, pero la reconstrucción arrancó al día siguiente” (Entrevista a vecino de uno de los barrios afectados por el incendio del 9 M, Las Golondrinas, Lago Puelo, agosto 2021).

La situación desbordó ampliamente la capacidad estatal de respuesta, tanto en el durante como en el después, y esto se visibilizó en la prácticamente inexistente previsión de mecanismos formales para la recuperación y restauración de estos espacios16.

“La verdad que la ayuda que nos brindó el estado daba vergüenza, ahí se notó la dejadez total y el abandono. Además de que nosotros venimos peleando desde hace décadas que nos reconozcan como barrio, ¿entendés? muchísimas veces vinieron los políticos acá, a prometer, a hacer campaña, y no pasaba nada... Esa tarde no teníamos ni agua durante el incendio, tuvimos que rajar con lo puesto, algunos ni lo lograron…y ahora... Cuántos meses después, la ayuda que nos traen son unos bidones (...) Al final lo que salvó a la gente fue la gente misma, vinieron de todos lados a colaborar, con un clavo, moviendo lo quemado, o lo que fuera”. (Entrevista a vecino de uno de los barrios afectados por el incendio del 9 M, Las Golondrinas, Lago Puelo, agosto 2021).

Finalizando un verano marcado por una pandemia aún en curso y por varios incendios que se venían desarrollado en otros lugares de la Comarca17, el 9 de marzo se dieron dos focos casi en simultáneo. Uno en Las Golondrinas y horas más tarde, otro en Cerro Radal. Las condiciones meteorológicas extremas hicieron casi inútiles las tareas de control, y de este modo los focos se “unieron” y continuaron su destrucción en sentido este (figura 2).

Si algo caracterizó lo sucedido el “9M” fueron las múltiples hipótesis sobre el inicio de los focos. Se discutieron intencionalidades, negligencias y existieron reproches cruzados entre distintos actores del territorio. La causa investigada oficialmente recayó sobre las fallas en el tendido eléctrico (Diario Jornada, 2021). Y es que la Provincia de Chubut, sumida desde hace unos años en un estado de profunda crisis económica y social generalizada (Tesei, 2019), acarreaba, entre múltiples otras cuestiones, una falta de inversión en la Subsecretaría de Servicios Públicos. Situación que en el sector noroeste se plasmó en un escaso mantenimiento y nulo reemplazo de líneas aéreas, causantes no solo de constantes cortes de energía, sino también de numerosos principios de incendio año tras año18.

Otras hipótesis registradas en campo19 (de las cuales se podría ampliar y analizar mucho más por su complejidad y contexto) pueden ser sintetizadas en: responsabilizar al pueblo mapuche (por parte de grupos de poder de la Comarca); responsabilizar al lobby megaminero (por parte de vecinos de la Comarca más ligados al ambientalismo) y las responsabilidades cruzadas en el marco de conflictos por tierras entre municipios y las “tomas”.

Este análisis y debate político entre actores sociales sobre las responsabilidades del incendio se centró en las causas de la ignición y las posibles motivaciones, en cierto punto simplificando la complejidad que hace al riesgo aquí descrito y las posibles estrategias de reducirlo o gestionarlo de una manera integral.

Con los cambios mencionados, y los cada vez más recurrentes desastres por incendios de interfase, las instituciones han reorientado sus campañas hacia las áreas de interfase, incorporando a la población pasible de sufrir daños. A continuación se analiza de qué modo lo hacen y a quién apuntan y dirigen su atención como responsables por los incendios y sus daños.

Las responsabilidades acuñadas por las campañas de prevención

Cuando una emergencia o un desastre por incendios están en marcha, las responsabilidades devienen rápidamente en controversia. Como se observó, en una primera instancia, las causas toman centro en la escena: ¿Qué sucedió?, ¿qué causó el incendio? o bien ¿quién causó el incendio? ya que como se observó, casi la totalidad de igniciones son generadas (con variantes) por causas humanas; idea que también se ha constituido como una “verdad de sentido común” en la Comarca20. Ahora bien, si el humano es -casi con seguridad- el causante, es por ende también, el responsable; y debería por lo tanto responder por ello. Surge entonces la pregunta ¿Quiénes y de qué modo deberán hacerlo? ¿A través de qué mecanismos? Habiendo introducido que la ocurrencia de un desastre involucra múltiples elementos y causas más allá del desencadenante, entonces, surge como interrogante ¿es solamente quién inició el foco el responsable por los daños ocasionados y el que debería eventualmente responder por ellos? De este modo, otros aspectos -imbricados con las causas- complejizan la cuestión, ya sea durante o post-incendio: ¿quiénes son responsables por prevenir y combatir los incendios? y también ¿quién/es es/son el/los responsables por los daños que el incendio ha causado?

Hablar de responsabilidades en general, y en particular en relación a los desastres y su prevención/gestión, implica algunas reflexiones ya que la responsabilidad tiene dos acepciones diferentes, aunque vinculadas, que aquí interesa recuperar. En primer lugar, la responsabilidad es una cualidad, un rol y compromiso pasible de ser asumido y que se desenvuelve en distintos niveles, desde el individual hasta el colectivo. En segundo lugar, es una relación causal, vinculada a una capacidad de responder frente a ciertos hechos; y más que a los hechos en sí, a la interpretación que se hiciera de los mismos (Gros, 2018).

Respecto a la primera acepción, siguiendo a Gros (2018) podemos afirmar que el responsable es un representante elegido para actuar por el “grupo”. Y que asumiendo un rol de destinador, busca convencer a sus destinatarios de que actúen en función de ciertos valores pretendidos, por ejemplo, el bien común. En este proceso, se van construyendo los sujetos destinatarios. En el caso puntual que nos convoca, las instituciones estatales responsables por el manejo del fuego, que se han constituido como responsables del manejo del fuego, interpelan a la población, por ejemplo, mediante campañas de prevención. De este modo crean patrones de comportamientos responsables/deseables y por oposición a estos, irresponsables/indeseables. Al tiempo que construyen discursivamente interpretaciones sobre la responsabilidad frente a los incendios. Estas se van imbricando con la segunda acepción: pensar las responsabilidades frente a los incendios implica pensar en tres momentos relacionados sobre los que “alguien” debería responder frente a un desastre ambiental. Estos son: la prevención/preparación frente al posible desastre, las causas o desencadenantes en sí, y las consecuencias o daños que generó.

Surge como interrogante, teniendo en cuenta estos dos sentidos iniciales de responsabilidad: ¿Cuáles son los roles asignados frente a los incendios? ¿Es la prevención de incendios una responsabilidad individual, estatal, colectiva-de todos? La respuesta a estas preguntas encuentra distintas posiciones y posibles análisis. En este apartado se busca comprender los sentidos o concepciones de responsabilidad que son construidos y expresados en las campañas de prevención diseñadas por las instituciones dedicadas al manejo del fuego.

Las campañas de intervención social son pensadas en dos etapas, la primera es crear conciencia en la población sobre un asunto específico y la segunda, es aprovechar esa conciencia para lograr un cambio de hábito o comportamiento en la población (Flexaberd, 2017). Las instituciones dedicadas al manejo del fuego diseñan estrategias para interpelar a la población sobre este riesgo con la finalidad de cambiar algunos comportamientos en la población a fin de evitar los incendios y sus daños. En este caso, después de un análisis previo, fueron seleccionados tres folletos o infografías, partes de campañas que circularon en la Comarca Andina en las últimas décadas.

Tomando como referencia a Santander (2011) se entiende a estas campañas como discursos y por lo tanto no son transparentes, sino opacos. Este autor señala que los discursos deben ser analizados como síntomas y no como simples espejos que reflejan directamente la realidad, el pensamiento de una persona, o institución. Así, si bien las campañas forman parte de la construcción discursiva de los incendios y la responsabilidad en torno a los mismos que circulan en la Comarca, esto no implica que reflejen de forma transparente la idiosincrasia de las instituciones. ¿Quiénes son entonces los responsables señalados en cada campaña? y ¿A qué momentos de la responsabilidad se hace referencia?

Vale aclarar que las campañas que se analizan a continuación refieren implícita o explícitamente a las normativas que tanto en los territorios de Parques Nacionales (Ley 22.351 del año 1980; Resolución 272 de 2016) como en las provincias de Chubut y Río Negro han buscado gestionar los incendios. En el caso de los Parques las provincias, principalmente regulando la actuación de los propietarios en la prevención de incendios (En Chubut la Ley XIX N° 32, del año 2004; y en Río Negro la Ley S N° 2966 del año 1996 y el Decreto N° 64 del año 2020). Las mismas establecen que los propietarios son responsables por las tareas preventivas en sus predios. Es obligación de estos realizar manejos de silvicultura preventiva en sus establecimientos: podas, raleos, reducción de combustibles vegetales (con permisos emitidos por las autoridades de aplicación de cada jurisdicción) como también corresponde la limpieza de tendidos eléctricos internos, mantenimiento de accesos y fajas cortafuegos. Estas legislaciones también regulan y establecen responsables por la prevención fuera de los predios, principalmente en aquellas infraestructuras (redes de caminos, electroductos, gasoductos) y sitios como vertederos u otros potencialmente peligrosos. En estos casos, son las empresas u organismos quienes deben realizar las tareas preventivas. Cabe mencionar que también se establece en ambas provincias un sistema de sanciones y apercibimientos frente a incendios entre las que se incluye a quienes no cumplan con las tareas preventivas.

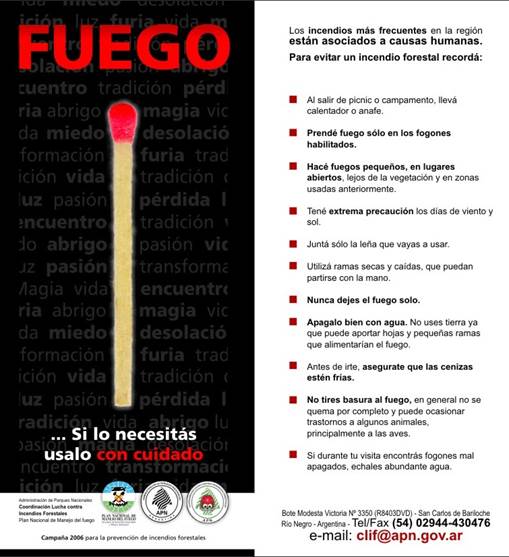

Esta campaña fue lanzada en el año 2006 en forma conjunta entre la APN CLIFE y el PNMF (hoy SNMF). Circuló en la región en forma de panfletos y afiches tanto en los propios Parques Nacionales como también en dependencias estatales como municipios, escuelas, hospitales, etc. Con una estructura dividida en dos (Figura 3), en su mitad izquierda se observa sobre un fondo negro -que nos sitúa imaginariamente en un espacio incendiado- la palabra FUEGO en letras rojas, y un gran fósforo, en cuya base puede leerse: “si lo necesitas usalo con cuidado”. En la otra mitad, sobre fondo blanco se lee “los incendios más frecuentes están asociados a causas humanas” y detalla, a modo de lista, una serie de prácticas responsables de usos del fuego para evitar un incendio forestal. Con verbos en imperativo, que a modo de órdenes no dejan opciones al azar, enumera: “llevá tu calentador o anafe”, “prendé fuego solo en lugares habilitados”, “hacé fuegos pequeños, en lugares abiertos”, “asegurate que las cenizas estén frías”.

Fuente: Sitio Web de la Campaña para la prevención de incendios forestales: "Unidos por Naturaleza para la Naturaleza"

Figura 3 FUEGO. En Campaña de prevención de incendios. Administración de Parques Nacionales (APN) y Plan Nacional de Manejo del Fuego (PNMF), año 2006

Dilucidar cómo inició un gran incendio a fin de atribuir responsabilidades no resulta un proceso sencillo. Sin embargo, en múltiples incendios ocurridos en la Comarca sí fue posible establecer un origen relacionado con negligencias en el uso del fuego en el marco de actividades recreativas al aire libre, muchos de estos a partir de fogones mal apagados en sitios agrestes, e identificar individualmente al causante21. En un contexto de creciente turistificación y cantidad de nuevos residentes en la Comarca, esta campaña elige dirigirse específicamente al siguiente sujeto y situación: el visitante de áreas naturales que utiliza fuego en sus actividades de esparcimiento. Al tiempo que define formas responsables para el uso del fuego, establece por oposición, prácticas irresponsables durante las visitas: hacer fuegos grandes, en lugares no habilitados, no apagarlos con suficiente cantidad de agua. En este caso, es este el sujeto construido como responsable de causar los incendios.

De este modo, la prevención se orienta a conductas individuales, de sujetos no familiarizados con el lugar, visitantes, o recién llegados. La ocurrencia de un eventual desastre se ancla, solamente, en la causa de ignición. En este folleto no se hace referencia directa a los daños posibles o formas en las que se deberá responder frente a un incendio. No obstante, pueden leerse sobre el fondo negro palabras que describen distintas formas en que el fuego es interpretado según si es usado con cuidado o no: Así, “desolación, miedo, furia o pérdida” hacen referencia al fuego como amenaza, o bien, un fuego devenido en incendio, fuera del control humano; “magia, abrigo, pasión, vida “describen algunos caracteres que toma si es usado de forma controlada y responsable continuando con una modalidad de presentación e interpretación binaria respecto del fuego.

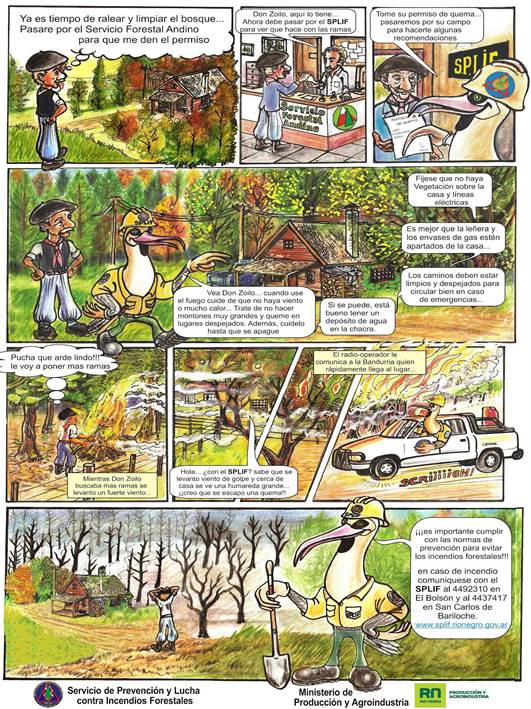

La siguiente historieta-afiche forma parte de la campaña “Unidos por naturaleza para la naturaleza” que fue lanzada en el año 2008 y que continúa vigente en la actualidad (Figura 4). Tal campaña es una iniciativa de SPLIF Río Negro en colaboración con SNMF, SPMF Chubut, ICE-APN, SPMF Neuquén. Está destinada al sector educativo en específico a alumnos de 4to y 5to grado de primaria y con ello a la población local, familias y población de la Comarca. El objetivo planteado es el de: “generar un espacio de enseñanza -aprendizaje que permita contribuir a la protección de los bosques, enfocando principalmente en la prevención de los incendios forestales” (SPLIF, 2022). En el sitio web de la campaña también pueden encontrarse una variedad de materiales de prevención como folletos, cuadernillos y manuales realizados por las mencionadas instituciones de manejo del fuego con jurisdicción en la región patagónica.

Fuente: Sitio Web de la Campaña para la prevención de incendios forestales: "Unidos por Naturaleza para la Naturaleza"

Figura 4. Historieta-afiche “Don Zoilo” y la interfase. Año 2008

La historieta seleccionada fue diseñada por el SPLIF. Muestra una situación entre un poblador rural, “Don Zoilo”, y las instituciones que regulan la actividad forestal en Río Negro Servicio Forestal Andino SFA e incendios SPLIF. El poblador, consciente de la necesidad de ralear/limpiar el bosque alrededor de su vivienda, acude a las instituciones a fin de solicitar los permisos para limpiar y reducir los residuos a través de la quema. El SPLIF, representado aquí por una Bandurria22 acompaña a Zoilo a su chacra y le da las siguientes indicaciones para el procedimiento de quema: “que no haya mucho viento”, “que no haga mucho calor”, “que cuide el fuego hasta que se apague”, “que tenga un depósito de agua en la chacra”, etc.

En la viñeta siguiente, puede observarse al poblador que descuida el fuego, un viento que aumenta su intensidad y una tragedia que se concreta. Luego, sucede la llamada de aviso al servicio de emergencias que acude rápidamente al lugar. Finalmente puede observarse a la Bandurria-brigadista en un primer plano afirmando: “¡¡¡Es importante cumplir con las normas de prevención para evitar los incendios forestales!!!; en caso de incendio comuníquese con el SPLIF (...)”. En el fondo incendiado, se ve a Don Zoilo agarrándose la cabeza, lamentando las pérdidas que él mismo provocó en su descuido.

El responsable por el incendio retratado en esta historieta es “Don Zoilo”, que si bien actúa de forma responsable al solicitar los permisos para limpiar el bosque, hace caso omiso a todas las indicaciones del SPLIF. El riesgo de incendios se identifica aquí con las condiciones de peligro e ignición: el descuido individual de un poblador que “se confía”, en combinación con condiciones meteorológicas adversas, devienen en el desastre. Por su parte el servicio de emergencia cumple su rol de modo “impecable”, otorga los permisos, da las indicaciones, llega rápidamente para atender la emergencia, y a modo de moraleja, realza la importancia del cumplimiento de las normas.

Esto retrata a un poblador con un fuerte sentido de inmunidad subjetiva, que ignora los riesgos de ocurrencia poco frecuente, o aquellos ligados a las actividades cotidianas y conocidas. Desde la visión de las instituciones, “Don Zoilo “tiene una percepción “errada” del riesgo”23. Es por esto que “Don Zoilo” al realizar la tarea de quema de restos vegetales, ignora la posibilidad de que esta se le escape, algo que suele ocurrir bastante a menudo entrada la primavera, hacia el final de la temporada de quemas y el principio de la de incendios. Los roles en la historieta están bien marcados, las instituciones conducen e instruyen al poblador, cuyo papel es el de recibir las indicaciones y actuar acorde.

En esta viñeta se hace referencia a uno de los principales desafíos que enfrenta la gestión de los incendios en términos de peligro o amenaza en la Comarca y sobre la que se enfoca la siguiente campaña analizada (Figura 4). Además de la prevención de las igniciones, la gestión de los combustibles (biomasa) a escala predial y de paisaje. Implica principalmente la reducción durante las épocas del año en las que el peligro es bajo. Si bien existen proyectos que proponen formas de gestionar este material, aún se muestran deficitarios en escalas significativas. A la vez que se observa una escasa coordinación interinstitucional y con la población sobre cómo manejar, aprovechar o deshacerse de estos materiales/residuos vegetales además de las quemas.

Diseñada por el SPMF de Chubut, la siguiente infografía (Figura 5) forma parte de la campaña de prevención incendios de interfase 2018-2019 y circuló en diferentes formatos24 en sitios web y redes sociales. También fue reeditada y circuló en medios oficiales de algunos municipios chubutenses de la Comarca. La campaña se centra en la idea de una “buena convivencia con áreas boscosas” y por ende, el mensaje se dirige de forma directa a quienes habitan la interfase. Enfoca en la creación de “áreas defendibles” para evitar los daños en las viviendas producto del fuego; señala algunas prácticas de intervención predial que los vecinos deben realizar para proteger la vivienda. Las mismas comprenden principalmente tareas de manejo de la vegetación, organización, y preparación de elementos importantes en caso de emergencia. Realizar estas tareas reduce la posibilidad de igniciones, facilita la intervención de las brigadas durante la emergencia, y finalmente, evita pérdidas. Se construye en este caso una autorresponsabilidad frente a los posibles daños. El vecino propietario es aquí el responsable por la defensa de su vivienda.

Fuente: Sitio Web Campaña para la prevención de incendios forestales: "Unidos por Naturaleza para la Naturaleza"

Figura 5 Recomendaciones para la convivencia con áreas boscosas. En Campaña prevención riesgo de incendios de interfase SPMF Chubut. Año 2018-2019

Si bien las tareas que el vecino debe realizar pueden ser leídas como “razonables” desde una lógica de costo- beneficio (realizar tareas preventivas vs. la posibilidad de perder la vivienda), es interesante retomar la idea de aceptabilidad de los riesgos desarrollada, entre otros, por Mary Douglas (1996). La misma hace referencia al nivel de riesgo que un individuo o grupo social está dispuesto a correr. En este sentido, “las formas de cognición de peligro y las elecciones cotidianas sobre los riesgos tendrían que ver más con ideas sociales de moral y justicia que con ideas probabilísticas de costos y beneficios” (Douglas, 1996 p. 27). En otras palabras, las definiciones sobre qué riesgos se deciden correr están en gran medida definidas por cómo es entendido el problema. En esas complejas definiciones, van involucrándose las visiones o imaginaciones que se desean para el proyecto de vida individual o social, es decir, están en función de las instituciones sociales y sistemas éticos creados.

Es así que en el proceso de decisión frente a una situación riesgosa implica una clasificación de alternativas en función de una convivencia relativa, es decir, una ponderación de opciones. La idea que se tiene desde las instituciones de una percepción correcta (propia) y una errada (población) sobre el riesgo puede reflejarse en las recurrentes discusiones entre los servicios de manejo del fuego y vecinos sobre los árboles cercanos a las viviendas. Para las instituciones, evaluadas como situaciones a resolver, y para los vecinos un riesgo que están dispuestos a correr por los beneficios de vivir en un paisaje boscoso, o bien por la percepción de baja posibilidad de ocurrencia. Ocurre una ponderación de beneficios cosmológicos, paisajísticos, estéticos, cotidianos de vida en el bosque (objetivos de vida normales entre quienes deciden habitar la Comarca) por sobre la idea de verse afectados y/o colaborar con un paisaje general más riesgoso. Algunas notas de campo dan cuenta de esto:

“Yo estos árboles no los quiero cortar, la verdad que no quiero vivir en un páramo…o tipo ciudad... Es cómo lo lindo que tiene acá, ¿no? Además de la sombra en el verano... A ver, si no es nativo por ahí lo sacas más fácil también…” (Vecina de Lago Puelo, notas de campo, año 2020)

“Acá vivimos metidos en el bosque, sí, pero igualmente nos manejamos. Vamos limpiando de a poco también, es un re laburo… Lo bueno es que el SPLIF nos reconoce como que somos gente con coherencia, no como otros vecinos, por eso nos confían estas herramientas (refiere a una motobomba) por si se prende acá.” (Vecina de Mallín Ahogado, El Bolsón, notas de campo, enero de 2021.)

Para las instituciones de manejo del fuego, esta es una cuestión “cultural” que dificulta su accionar en tareas preventivas “la gente prefiere vivir dentro del bosque y piensa que nada le va a pasar” (Entrevista a personal del SPLIF, diciembre 2022).

Al mismo tiempo, la responsabilidad a la que apela esta infografía encierra otra dificultad, y es que sectores de la población comarcal no disponen de recursos que le permitan enfrentar los “deberes” que suponen estas tareas. Construir un reservorio de agua, limpiar los tendidos eléctricos, y construir caminos se convierte entonces en un punto contradictorio para la población que no tiene agua, luz o caminos de acceso.

“Sí éramos conscientes del riesgo, siempre tuvimos preparados montones de botellas de agua, por allá ¿viste? y por allá... pero en la medida que podíamos. (….) Así apagamos hace unos años un fuego que empezó allá en el bosque (...) en verdad la búsqueda siempre fue es que nos reconozcan como barrio, para poder hacer este camino y tener luz y agua.” (Entrevista vecino barrios afectados, agosto, 2021)

La combinación de campañas con la ocurrencia de situaciones como la del 9M ha tenido un papel fundamental. Las situaciones de pérdidas sufridas de forma directa o bien de vecinos y conocidos, implicó que grandes sectores de la población re-pensaran el vínculo con el medio que los rodea, cambiando ciertas ponderaciones respecto al riesgo:

“Un evento como estos siempre te cambia las cosas, más que años de campañas. Lo que vemos ahora es que muchos vecinos, no solo acá de Golondrinas… después del incendio empezaron a invertir en medidas de prevención, porque se dieron cuenta de lo rápido que puede uno perder su casa. También porque uno observa y ve que las casas que se salvaron… después del incendio, las que pudieron ser defendidas eran “las de manual”. Las que tenían limpio, las que tuvieron reservorios de agua, las que se entraba y salía fácil. No te digo todas, porque algunas también se quemaron, pero la mayoría”. (Brigadista del SPMF Chubut en taller de prevención de incendios de interfase dictado en Escuela 41 Golondrinas. Notas de campo, año 2022)

“Nosotros invertimos muchísima plata después de lo que pasó, para estar preparados, instalamos el australiano (tanque/reservorio) y un sistema de riego. Además, si se corta la luz, como siempre, se usa con motobomba” (Entrevista a vecina de Las Golondrinas, marzo 2023)

Conclusiones

En la Comarca Andina del Paralelo 42° el riesgo de desastre ambiental por incendios se sitúa como uno problema central debido a los daños crecientes producidos en los ecosistemas y en la sociedad. También por el desafío y las conflictividades que supone su gestión/prevención sobre todo cuando devienen en escenarios de emergencia y/o desastre.

En este artículo se expusieron las formas en que el riesgo de desastre ambiental es creado social e históricamente y las maneras en que las percepciones de los mismos marcan los caminos de la acción frente al peligro y vulnerabilidad.

Cada vez que ocurren incendios, las responsabilidades entran en controversia: cuáles son los roles de cada actor, quién debe responder por los daños, quiénes lo causaron y quién debió prevenirlos. De esta manera, distintas interpretaciones encontradas se hacen de los hechos. Tomando el caso del incendio del 9 de marzo de 2021, se ejemplificó cómo las condiciones de peligro conjugadas con las vulnerabilidades -derivadas de procesos con escalaridades temporales y espaciales variables- predispusieron al desastre y a una distribución desigual de los daños. Asimismo, que las dificultades para la restauración de una situación de “normalidad” estuvieron fuertemente marcadas por la falta de previsión y planificación estatal.

Del análisis de tres folletos/infografías partes de campañas de prevención se caracterizaron las formas en que se entrelazaron las percepciones del riesgo y la responsabilidad frente a los incendios por parte de las instituciones estatales. En este sentido, se observó que en los tres folletos o infografías el riesgo y la responsabilidad están anclados a la ignición y las condiciones de peligro, foco principal sobre el cual se busca actuar. De este modo, las campañas interpelan y construyen como responsable a un sujeto individual, sea este visitante, poblador rural o poblador de la interfase en general. Además, que si bien las instituciones han hecho eco de los cambios territoriales que transita la Comarca, así como también de los desastres y emergencias que han sucedido en los últimos años; el hecho de que las instituciones traigan una tradición de incendios más de tipo forestal y no tanto de interfase, permite comprender tanto las orientaciones como los redireccionamientos en sus estrategias de prevención. No es casual que la campaña de prevención de incendios que agrupa estos folletos se titule “Unidos por y para la naturaleza”. En este sentido, también ha colaborado una larga tradición de estudios de incendios forestales basados en una concepción de naturaleza y sociedad escindidas. En la que, además, lo antrópico es considerado como un factor de disturbio (generalmente negativo) para la naturaleza.

Mientras la campaña “FUEGO” (Figura 3) interpela al visitante, aquella persona que desconoce la problemática y puede generar un incendio; la historieta de “Don Zoilo” y el SPLIF (Figura 4) lo hace con el poblador rural, que aun conociendo bien de qué se tratan las actividades en el bosque, descuida una quema por “confiarse”. Se observan a estos dos sujetos como los responsables de un hipotético desastre. En el caso de la campaña de “Interfase” (Figura 5), interpela también al individuo propietario, poblador y habitante de la Comarca. Su responsabilidad en este caso, además de sobre la ignición, recae sobre los posibles daños en su vivienda, efectos por los que él mismo deberá responder.

La tendencia a responsabilizar al individuo del riesgo corrido opera, por una parte, omitiendo una trama causal que debe ser entendida y orientada interdisciplinariamente e interinstitucionalmente, en conjunto con la población. Ya que el riesgo indica una serie de problemas interdependientes y dinámicos. En este sentido, la falta de información espacial, social, económica y de estudios sobre vulnerabilidad social existente en la Comarca en general, resultan como un indicador bastante claro de la orientación de las soluciones actuales. Por otra parte, omite una serie de responsabilidades propias del estado en sus diferentes niveles e instituciones, tales como son la gestión de condiciones estructurales y complejas que hacen a los desastres como parte de un proceso, como las que fueron descritas en el análisis: falta de lineamientos claros de ordenamiento territorial frente al crecimiento poblacional, ciclos especulativos de la tierra y déficit habitacional, escasa inversión en ampliación y mantenimiento servicios públicos en general y en urbanizaciones “irregulares” en particular.

Tal como afirma Natenzon (2007) las herramientas teóricas nos proveen herramientas para pensar un problema, no nos dan las soluciones sin más. Su fortaleza está en orientarlas. Una gestión integral del riesgo de incendios no puede dejar de fortalecer aquellos puntos sobre los que se viene -con mayor o menor éxito- trabajando en materia de prevención; pero también resulta necesario que adquiera una mirada amplia que incorpore la vulnerabilidad y su construcción social como variable compleja sobre la cual actuar para reducir y prevenir el riesgo de desastres.

Los esfuerzos que se vienen generando han logrado avances en lo que refiere a prevención de igniciones, respuesta al evento, coordinación entre instituciones, vecinos y voluntarios para una y minimización de los daños. Como también de protección civil, extinción temprana de incendios y, parcialmente, recuperación de las áreas afectadas. Sin embargo, esto significa que aún se sigue detrás del problema. En pos de una verdadera prevención de desastres por incendios, las líneas de acción aquí identificadas implican avanzar fuertemente en una gestión territorial, que articule, en la medida de lo posible, los distintos niveles estatales y la comunidad en su heterogeneidad. Un buen punto de partida además de la aplicación concreta de los planes de manejo ya existentes, sería la planificación coordinada de las formas de habitar y urbanizar, con fin de generar mayor resiliencia en las comunidades. También, la concretización de proyectos existentes que implican el manejo del peligro, como lo son la gestión de combustibles a escala de paisaje, elemento que se torna central y sobre el cual se ha hecho muy poco.

En otras palabras, el desarrollo de proyectos que garanticen el acceso a la tierra y viviendas, como también a los derechos básicos como son los servicios de agua, luz, gas y redes viales. Además de un establecimiento de mecanismos formales de rehabilitación post -desastres, ya que estos seguirán ocurriendo en mayor o menor medida, dependiendo de nuestras acciones e inacciones presentes. Por último, vale acotar que encaminarse hacia estos desafíos operará no solo atenuando el riesgo de desastres por incendios sino mejorando la calidad general de vida de la población.