Introducción

Este escrito sintetiza una investigación que llevó más de dos años, en su preparación, salida a terreno y sistematización (2019-2020). En ella nos propusimos elaborar un cuestionario que diera cuenta de la trama de relaciones laborales que expresan la subjetivación docente, comprendida como formas de ser, estar, relacionarse y hacer en el trabajo y cómo estas a la vez se manifiestan en los modos de enfermarse, afrontar y padecer la sobrecarga laboral. Para ello construimos una herramienta basada en antecedentes teóricos y empíricos probados que incorporaron como aspecto sustancial las voces de los sujetos-objeto de estudio, con quienes reconocemos una trayectoria de coproducción investigativa desde hace casi una década2. Los principales resultados obtenidos indicaron que la feminización del plantel docente incide en las consecuencias de la sobrecarga laboral. La mayoría de los/las docentes reconoce una afectación en esferas de la vida saludable relacionadas al trabajo y en vínculo con ello, perciben una desmejora en su salud, relativa a la trayectoria laboral.

A continuación, presentamos las reflexiones teóricas que orientaron la construcción y el análisis de los datos, la metodología que elaboramos seguida de la caracterización de la población objeto de estudio, algunas apreciaciones acerca de las condiciones de trabajo docente y de la salud, y, por último, el debate del caso sobre el vínculo entre subjetivación/sobrecarga/salud laboral.

Reflexiones para situar el problema

El trabajo ha cambiado y su mutación está en relación directa con la dinámica de acumulación del capital. Tal como expresa Piva (2020, 2021), 3 la profunda transformación a la que asistimos desde mediados de los años 70 es producto de la internacionalización del capital productivo, cuya dinámica fue impulsada por una enorme ofensiva contra el trabajo bajo el signo del neoliberalismo como modo de dominación4. En ese marco de cambio, renovación y ofensiva en los modos operatorios de ejercicio de la dominación podemos comprender las mutaciones que se sustanciaron en la triple intersección entre la organización del trabajo (condiciones y relaciones laborales y formas de usar a la fuerza de trabajo -su gestión para aumentar la productividad-), la conformación de una subjetivación política en la gestión de la fuerza laboral (modos de instaurar y propender al consenso en relación con el control y disciplina laborales) y las consecuencias de todo ello en las condiciones de vida de los/las trabajadores. Este es justamente el principal interés del presente estudio, que se sintetizó en la elaboración de un cuestionario de factura propia que posibilitara este tipo de análisis conjunto5.

La triple convergencia propuesta en dichas líneas de abordaje pretende conocer en nuestro momento y formación social los modos concretos e históricos en que el capital intenta docilizar a la fuerza de trabajo, pero a la par admite que este dominio se sustancia en una relación siempre en tensión y recusación, es decir, en permanente conflicto y lucha (Hyman, 1981; Scott, 2000; Bensaïd, 2004; Silver, 2005; Beaud y Pialoux, 2009). Dicha relación antagónica se juega, entre otras expresiones, en la polaridad control/resistencias en el piso de trabajo y más allá de él (Braverman, 1980; Tronti, 2001; Virno, 2003; Mezzadra, 2014, entre otros).

En este camino, hace algunos años que nos dedicamos a caracterizar las transformaciones en las condiciones, situaciones y contenidos del trabajo de distintos colectivos laborales a sabiendas de la transformación que opera en la composición y disposición a actuar de la clase trabajadora (Collado, 2020). De tal modo, coincidimos en asumir una reflexión compleja, que reconoce como punto de partida

… la contradicción capital/trabajo […]. Esta supone el análisis del modo particular de subjetivación que caracteriza a la relación de capital […]. Nuevamente la clase es una relación entre personificaciones del trabajo y del capital [que] abarca tanto a trabajadores productivos como a trabajadores improductivos, ya que cada vez más los cambios en las condiciones de venta y uso de la fuerza de trabajo en cualquier esfera del trabajo social afectan las condiciones de venta y uso de la fuerza de trabajo en las restantes esferas (Piva, 2020, pp. 292-393).

Para llevar adelante una investigación que trabajara en el plano concreto, múltiplemente determinado, y que nos permitiera acceder a ciertos aspectos relevantes de la transformación en ciernes, pusimos en el horizonte conocer y ponderar los modos en que se expresa en su singularidad la subjetivación laboral, como forma individualizada de ser, estar, dar sentido y actuar en el trabajo (Montarcé, 2020). En vistas de esta orientación fue central la reflexión sobre qué es y cómo se desarrolló el proceso colectivo sobre el que operan las transformaciones mencionadas. Para Murillo (2018, p. 394), la cuestión de la subjetivación está atravesada por un proceso de mayor calado, que incluye tácticas de gobierno de la subjetividad individual y colectiva que operan en la reconstrucción constante del sentido común para aceptar lo “dado” como la única realidad posible. Con estos elementos puestos en consideración, coincidimos con Montarcé en que:

La subjetividad es entendida como el proceso social y dinámico a través del cual las personas movilizan y resignifican ciertos códigos culturales para dar sentido a la situación concreta y decidir la acción […], la subjetividad implica un procesamiento de los mismos con un significado singular, lo que puede darse de manera híbrida y heterogénea. (Montarcé, 2020, p. 2).

Esta forma de acercase a la subjetivación es congruente con la concepción relacional del trabajo (De la Garza, 2018; Piva, 2020) que asume la asimetría de las relaciones laborales entre quien comanda u organiza las formas de trabajar y la fuerza laboral que ejecuta el trabajo. Por tanto, la experiencia laboral cotidiana está permeada por las formas hegemónicas de dominación que se orientan a perfilar un trabajador comprometido con el aumento de su productividad, responsable de los riesgos que implica dicho aumento, merituable, empresario de sí y gestor individual de los malestares que dicha labor puede producir6.

Para Zangaro (2011), las “formas de gestión del trabajo pueden comprenderse como un dispositivo articulador de prácticas de subjetivación que propone a los individuos modos de acción sobre sí mismos” (p. 164). Entre esos dispositivos que con M. Foucault (2007) podemos llamar el “gobierno de sí”, hay algunos que revisten especial importancia en situación de trabajo, como afrontar individualmente los problemas laborales y en caso de irresolución, demostrar autocontrol y/o reenviar las formas de resolución a la esfera más íntimamente subjetiva.

Esto equivale a psicologizar los problemas laborales, lo cual, tal como consideran Crespo y Serrano (2011), es una forma de producción de subjetividades “por medio de la cual los problemas sociales son transformados en problemas personales, mediante el recurso a conceptos y explicaciones de corte psicológico individual” (p. 248). De allí que hoy, de modo predominante, la evaluación de las condiciones de trabajo derive en valorar, medir o ponderar el “queme laboral”, el “agotamiento emocional”, el “burnout” y las manifestaciones diversas que menoscaban la salud mental y corporal que emergen desde la perspectiva psico-patológica del trabajo (Dejours, 2013).

Esta forma de concebir a los sujetos en situación de trabajo obtura la comprensión e interpretación de los problemas laborales como sociales-colectivos y borra sus causas. Adopta las consecuencias de la transformación del trabajo (cansancio, desgaste, agotamiento, padecimientos de salud múltiples, deterioro emocional, entre otros) como factores que se explican de conjunto en el psiquismo del sujeto y/o el desbarranque del clima laboral7 y, al centrarse en ellos, impone la perspectiva individual como reparatoria. Es decir que los/las trabajadores serían responsables de su sobrecarga laboral y la resolución se encontraría en la vía de aumentar los recursos psicológicos que fortalezcan su capacidad de adaptación, tal como ponderan los cuestionarios sobre desgaste y estrés laboral8.

En acuerdo con lo anterior, si el individuo es el principio y el final de la mutación en ciernes, es decir, el locus del problema, es justo que allí operen tanto las medidas paliativas como las mejoras organizacionales y de gestión tendientes a fortalecerlos individualmente por motivación, aumento de satisfacción y reconocimiento de su compromiso.

Lejos de esta idea, compusimos un instrumento que expusiera las condiciones de trabajo como expresión de la carga real del trabajo impuesta por la organización laboral, que admitiera el desgaste de la fuerza laboral sobre la vida saludable y que indagara acerca de la trama relacional que componen y perciben los trabajadores en términos de solidaridades, reconocimiento del otro, formas de evacuar problemas y modos de canalizar las demandas en torno a la denuncia, mejora, respeto de derechos y modos de participación política. A partir del marco en que circundan las discusiones sintetizadas, nuestro interés investigativo siguió una doble vía. Por una parte, mostrar la situación laboral de los/las docentes universitarios/as de la esfera pública en Mendoza y cómo las formas de afrontamiento de sus problemas se relacionan centralmente con modos de acción sobre sí y de afectación al cuerpo. Por otra parte, necesitábamos elaborar un instrumento técnico (cuestionario) que diera cuenta de las condiciones de trabajo, con énfasis en las implicancias de las cargas laborales en la subjetivación política (Collado, 2022), esto es, precisábamos evaluar la percepción tanto del problema como de sus formas de resolución en la perspectiva de los propios trabajadores/as afectados. A continuación, narraremos el proceso de acercamiento al problema.

Modo de acercamiento

Durante un año (noviembre de 2018 a noviembre de 2019) se preparó un cuestionario por equipos que trabajaron primero de modo específico y luego transversal los cuatro aspectos del problema que nos propusimos indagar: características del trabajo docente; condición y situación laboral; estado y perspectiva de salud en relación con el trabajo; composición de redes vinculares y participación sindical-política. La cuestión de género fue transversal a todos los campos de interés, ya que la docencia es una actividad altamente feminizada. Cada tema se elaboró, tanto en su concepción teórica como en términos de su operativización, en dimensiones factibles de conformar un set de preguntas centrales. En esta labor de configuración teórica-operativa, que abarcaba desde la atribución de sentido en cada una de las áreas hasta la confección de las preguntas, se debatieron investigaciones y antecedentes afines, así como diversidad de instrumentos de captación de cada núcleo temático, para llegar a la confección de un cuestionario de factura propia9. En este periplo, optamos por la construcción de preguntas cerradas, categorizadas, ya que pretendíamos realizar un operativo de barrido masivo. Finalmente, el instrumento de recolección fue un cuestionario anónimo-autoadministrado que cada docente realizó con consentimiento informado. Dicha herramienta fue validada a través de una prueba piloto y por test realizada a investigadores de ciencias sociales de reconocida trayectoria en investigaciones con esos instrumentos. El cuestionario contó con dictamen favorable del Comité de Ética del Centro Científico Tecnológico de Mendoza (CCT CONICET Mendoza). Antes de aplicarlo a la población de referencia se realizaron talleres de sensibilización con la comunidad docente perteneciente a cada unidad académica (autoridades y plantel de trabajadores/as), en los que se explicó su importancia, objetivos, los modos de llenado, disposición de urnas para su acopio y el formato de disposición final de los datos.

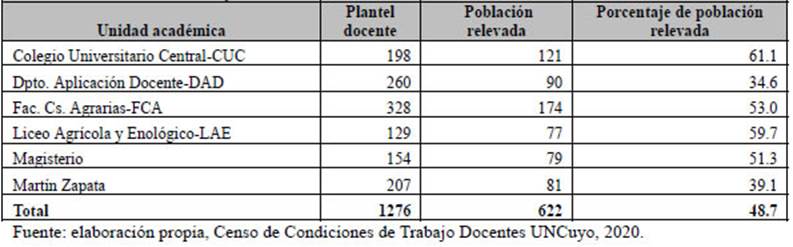

Denominamos al operativo “Censo de condiciones de trabajo y salud laboral de los/as docentes de la Universidad Nacional de Cuyo”, ya que la intención era realizar un “barrido” en todas las dependencias preuniversitarias (colegios secundarios) y universitarias (facultades) bajo su órbita. Su origen fue el acuerdo paritario entre el sindicato de docentes e investigadores universitarios y el rectorado de la UNCuyo. En una primera instancia (diciembre de 2019), se relevaron un colegio preuniversitario y una facultad. Posteriormente, a comienzos del mes de marzo de 2020, el operativo se realizó en otros cuatro colegios preuniversitarios. Si bien estaba previsto realizar el censo en el conjunto de la universidad, el 20 de marzo de 2020 por decreto del Poder Ejecutivo Nacional se declaró el distanciamiento social obligatorio (Decreto N.º 297/2020), por lo que el relevamiento quedó trunco. Sin embargo, la información recolectada hasta la fecha de corte fue relevante ya que, de 6 unidades académicas con un total de 1276 docentes (5 preuniversitarios y 1 facultad), se captó a 622, lo tabla 1que representa un 48,7% del plantel docente. Las reflexiones que realizaremos a lo largo del artículo se refieren a esa población10.

Caracterización de la población

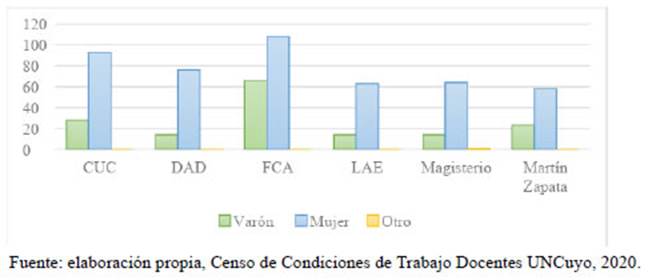

En relación con el género, si bien el cuestionario aplicado consideró la posibilidad de la autopercepción de otros géneros, la mayoría de los/as docentes se identificaron con las opciones binarias (sólo en un caso se encontró la respuesta “otro género”). Del total de población registrada, el 73% eran mujeres. Con respecto a las edades nos encontramos con un conjunto poblacional maduro en función a su trayectoria laboral, ya que la media y mediana de edad coincidieron en 47 años. Es importante destacar que en Argentina la edad jubilatoria en el régimen especial de docentes es de 57 años para las mujeres y 60 para los varones, con 30 años de aportes jubilatorios (para trabajadores de secundaria o preuniversitaria) y de 60 años en mujeres y 65 en varones en docencia universitaria (Ley Nac. N.º 24016). La distribución del rango etario mostró que la mayoría de los/as docentes tenían entre los 46 y 55 años. La antigüedad en la docencia fue congruente con la edad promedio observada. La mayoría revestía una media de 18.4 años de antigüedad, lo que significa que se ubicaba en más de la mitad de la carrera docente. En relación con la situación conyugal, fue posible observar que más del 50% estaban casados/as o unidos/as de forma legal o de hecho, lo cual corresponde con los rangos etarios descritos y el predominio de la familia nuclear.

Además, la mayoría del plantel concentraba su actividad en la universidad en un solo cargo. Con respecto a la participación en otras actividades laborales remuneradas diferentes a la docencia, los varones participaban en mayor medida que las mujeres (estas lo hacían en promedio semanal 4.71 horas más y los varones 10.9 horas más). Un dato relevante fue que, tanto en el caso de la Facultad como de los colegios preuniversitarios, las docentes mujeres ocupaban minoritariamente los cargos de mayor jerarquía, observándose un importante “techo de cristal” sobre todo en el caso de la facultad relevada, donde la proporción en cuanto el género se invierte en relación con los puestos jerárquicos de la carrera: los varones ocupaban el 74% de los cargos titulares, es decir, eran mayoría en los más rangos más altos de la escala.

Gráfico 1: Distribución por género según unidad académica (valores absolutos). Docentes UNCuyo, Mendoza 2020.

En relación con la composición del hogar de los/as docentes, el 53% vive con su pareja y tienen hijos/as, mientras que el 14% no vive con su cónyuge, pero sí con sus hijos/as. Para el caso de los varones, el 52% se percibió como principal sostén y sólo el 6.5% declaró contribuir parcialmente a la economía doméstica. Del total de docentes mujeres, el 41.5% se identificó como principal sostén económico y el 43% manifestó compartir en partes iguales el sostén con otros/as integrantes. Por lo tanto, el 84.6% de las docentes detentaba un rol fundamental en el sostenimiento económico de sus hogares. Estas responsabilidades compartidas en el ámbito de lo económico no se extendían al sostenimiento de las labores domésticas. El promedio de horas diarias dedicadas a distintas tareas del hogar mostró una significativa sobrecarga para las mujeres (como explicitaremos en parágrafos posteriores).

Acerca de las condiciones de trabajo

Las dimensiones que determinamos como significativas para dar cuenta de las condiciones de trabajo son las siguientes: características y modalidad de la actividad laboral, contenido y significación del trabajo, formas de organización laboral, grado de división de tareas, duración y configuración del tiempo de trabajo, carga global requerida (física, psíquica y mental) y modo de gestión de la fuerza de trabajo. A continuación, sintetizaremos los datos emergentes más relevantes.

Un primer elemento para considerar fueron las tareas que realizan los/las docentes y su nivel de agrado. Podemos afirmar que la mayoría prefería las labores frente a curso y las que se relacionaban directamente con ellas, todas con un nivel de agrado de más del 90%. La posibilidad de coordinación con otros/as docentes mostró un agrado alto, lo cual indicaría la disposición a trabajar con otros/as. Una mención especial merecen las tareas de evaluación y corrección. Esta labor fue señalada por la mayoría como la menos agradable junto con la organización de eventos extraordinarios, como fiestas o reuniones institucionales. Con respecto al trabajo en plataformas virtuales (recordemos que el cuestionario se aplicó antes de la pandemia), el 22% de los/as docentes manifestaron que dichas tareas les agradaban poco o nada, aspecto muy interesante si se analiza (post festum) el actual contexto de incremento del teletrabajo (Salvia, Poy y Plá, 2022) y su impacto en la educación como en otras esferas de la vida bajo formato virtual pospandemia.

Las tareas vinculadas al cuidado o sostén de vínculos mostraron su sesgo de género: las mujeres tenían mayor participación que los varones en el uso de plataformas virtuales (14.4% más que los varones), en la preparación de actos escolares (12.3% más), en el apoyo y contención a estudiantes (10% más), en la participación en reuniones con directivos y/o jornadas institucionales (7% más) y en reuniones con familiares (4.7% más). En tanto los varones detentaban mayor participación en labores administrativas y de gestión (un 11.5% más que las mujeres) y en actividades de extensión universitaria (10.6% más).

El relevamiento arrojó datos preocupantes respecto a la sobrecarga laboral: un 86% de los/as censados/as admitió trabajar en muchas tareas en simultáneo, mientras que al 96% percibió acumulación de trabajo. Asimismo, el 54% manifestó que a veces disminuía la carga de trabajo, mientras que el 42% consideró que nunca lo hacía.

Los docentes declararon dificultades para gozar de sus descansos tanto dentro de la jornada laboral (un 77%) como en la semana (un 69%). Con todo, el 73% manifestó que siempre o muchas veces llevaba su trabajo al día. En relación con esto último, podemos mencionar los inconvenientes que registraron para “desconectarse” de las tareas laborales, ya que el 87% manifestó dificultades para olvidar los problemas relativos al trabajo.

Por último, el 90% de los/as docentes observó que el volumen de trabajo se veía incrementado de algún modo por tareas domésticas y familiares: el 41.7% de las mujeres afirmaron que siempre su trabajo se veía incrementado por tareas domésticas, mientras que en varones esta respuesta sólo afectó al 13.6%.

En cuanto al desempeño de la tarea, se apreció que la labor de enseñanza se lleva a cabo en un clima de autonomía significativa en el cual los/as docentes tienen capacidad de control y toma de decisiones. Mientras el 54% de los/as docentes manifestó que siempre y/o muchas veces (15% y 39%, respectivamente) tienen poder de decisión respecto a la cantidad de trabajo que realizan, el 35.4% declaró que ello se cumple sólo a veces, y el 10.7% que nunca se cumple. Asimismo, el 64% expresó tener autonomía en la selección y/o desarrollo de los contenidos al impartir clases, el 29.7% declaró tenerla sólo a veces, y el 6.3% nunca. Dicha autonomía y capacidad de control se evidenciaron también en que la gran mayoría, el 92.7%, afirmó que su trabajo requería iniciativa, el 84.1% consideró que puede desarrollar creatividad en el desempeño de su labor, el 78% declaró contar con libertad de expresión en su trabajo, y el 84.6% reconoció que la actividad les permitía aprender cosas nuevas. Es decir que la mayoría advirtió connotaciones de un trabajo creativo, autónomo, con márgenes considerables de control, en el que se respeta la libertad de cátedra.

Participación y vínculos

En este apartado en especial nos proponemos dar cuenta de la participación y vínculos como dimensiones significativas de la subjetivación política (Modonessi, 2010) de los/as docentes censados/as, sobre todo en función a cómo perciben y valoran las relaciones jerárquicas, horizontales, con estudiantes, con la organización sindical y los modos de involucramiento en relación con participación en las cuestiones públicas de interés general. En ese marco, los/las docentes de ambos niveles califican positivamente las relaciones en el ámbito de trabajo, a medida que dichos vínculos se aproximan a la realización de las tareas cotidianas, incluyendo su relación con estudiantes. Es decir, mientras más próximos y habituales son los vínculos, mejor calificados por parte del plantel docente. Entre esas relaciones cabe destacar que el 39% de los/las preuniversitarios/as manifestó no tener relación con la organización sindical, cifra que llegó al 61.5% en el caso de universitarios/as.

Al ser consultados por el reconocimiento a su labor, se observó que a medida que los vínculos son más cercanos aumenta la percepción de reconocimiento. Se advierte mayor reconocimiento dentro del propio colectivo laboral -más allá de las jerarquías (autoridades, colegas, pares)- que cuando se pregunta por los/las sujetos/as involucrados/as de diversos modos con la comunidad educativa (familiares de estudiantes, amigos/as y familiares propios, sociedad en general). Aun así, cabe destacar que un 26,4% de preuniversitarios/as y un 12,4% de universitarios/as perciben que su trabajo nunca es reconocido por la sociedad en general, lo cual marca una percepción desvalorizada de su trabajo.

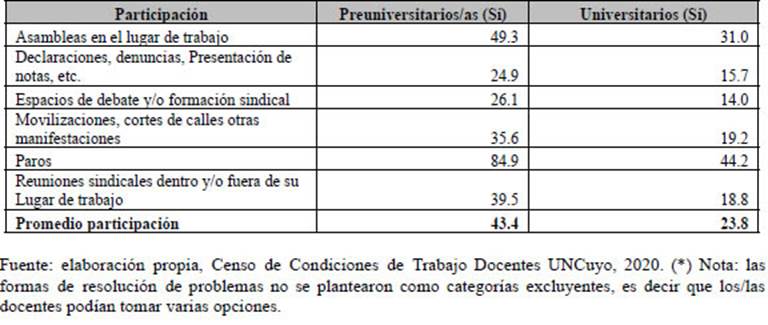

Los/as docentes tienen escasa relación entre ellos/ellas por fuera del ámbito laboral. Aproximadamente el 60% declaró que se encontraban sólo algunas veces al año por cuestiones recreativas o sociales. En tanto que los/as preuniversitarios/as se reunían fuera del ámbito laboral por cuestiones laborales en mayor medida que sus pares universitarios, lo que expresaría una sobrecarga que no logra resolverse dentro del horario estipulado de trabajo. En cuanto a cuestiones sindicales, sólo denotaron encontrarse algunas veces al año por este motivo, aunque aquí se observa una diferencia importante entre niveles. Los/as preuniversitarios/as lo hacían en un 43.6%, mientras que los/as universitarios/as lo reconocen únicamente en un 16.8%. A su vez, estos/as últimos/as manifestaron no reunirse nunca por este motivo en un 81.4%, cifra que desciende al 51.7% entre los preuniversitarios. Fue marcada la diferencia en la participación sindical entre los preuniversitarios con relación a los universitarios, sobre todo en medidas de acción directa.

Tabla 2: Modos de afrontar los problemas laborales (participación últimos 12 meses) según niveles (%). Docentes UNCuyo, Mendoza, 2020(*).

En general existe una concepción inclusiva de quienes componen el colectivo laboral, ya que más de la mitad del plantel docente considera a los distintos estamentos como sus compañeros/as. Sin embargo, en el porcentaje restante se destaca que el 30% de los/las universitarios/as consideran como compañeros/as sólo a su núcleo estrecho de trabajo (equipo de cátedra), mientras que entre los/as preuniversitarios/as se encuentra repartido entre los/as docentes del área y/o de su establecimiento (33.5%), por lo que el colectivo laboral percibido es bastante restringido. Un 40% de los/as docentes percibe a este en forma acotada.

Con respecto a las principales problemáticas laborales que afectan a los/las docentes, es necesario señalar que estos/as advierten mayoritariamente cuestiones salariales, de horarios y organización de la tarea, o vinculados con la situación particular de estudiantes. En menor medida, referían a problemas de infraestructura y/o equipamiento, exigencias burocráticas, así como la propia continuidad laboral (es importante acotar que los colegios universitarios tomados gozan de muy buenas dotaciones edilicias e infraestructurales con respecto la infraestructura escolar del mismo nivel de la provincia). En el caso de los/las universitarios/as, un 60% expresó problemas de continuidad en su relación laboral11.

En términos de resolución de estos problemas, los/as docentes de nivel preuniversitario resuelven los problemas salariales a través del sindicato (51%), aunque es muy llamativo que el 29% busca resolverlos individualmente. El resto de los problemas se resuelven en gran medida institucionalmente. Los problemas relativos a estudiantes se resuelven junto a compañeros/as de trabajo (17,6%) o con la aplicación de protocolos (14%) en caso de situaciones complejas. Los/as docentes universitarios/as buscan solucionar sus problemas salariales a través del sindicato en un 37%, mientras que casi un 30% lo hace individualmente. Estos últimos declaran que el resto de los asuntos laborales se resuelven a través de carriles institucionales.

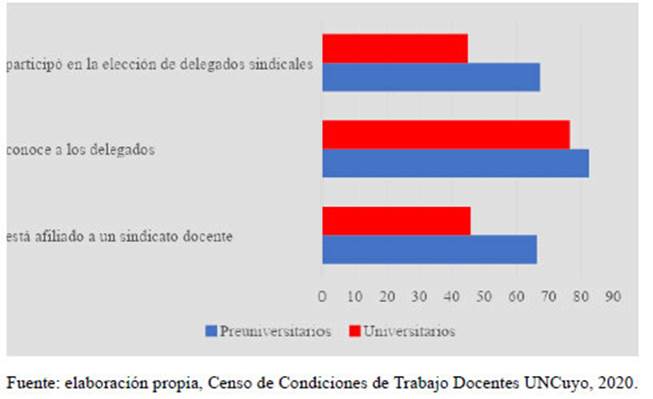

En concordancia con la tradición sindical de Argentina, la mayor parte de los/las docentes está afiliado al sindicato y conoce a sus delegados/as, constatando una amplia participación en el proceso de su elección. Recordemos que el 39% de los/las preuniversitarios/as manifestaba no tener relación con la organización sindical, cifra que se elevaba al 61,5% en el caso de los/las universitarios. Dichas cifras se aproximan -aunque son menores- al porcentaje de quienes expresan participar en la elección de sus delegados/as. Sin embargo, el conocimiento de estos/estas últimas es mucho mayor, lo cual estaría indicando un importante involucramiento en la vida gremial que va más allá de la organización sindical.

Gráfico 2: Participación sindical por nivel (%). Docentes universitarios y pre-universitarios, UNCuyo, Mendoza, 2020.

A los efectos de este relevamiento, la violencia laboral se registró como maltrato, hostigamiento y acoso. Los datos recabados marcaron que más de un 20% de los/as docentes han percibido un trato desigual, inequitativo o arbitrario que les ha ocasionado humillación. El 25% sostuvo haber recibido un trato desigual en cuanto a las posibilidades de ascenso en su carrera; el 22%, que fue excluido o ignorado en sus opiniones profesionales en reuniones; y el 20%, que ha recibido críticas o reproches que los/as humillaron en público o ante sus colegas. Los hostigamientos sexuales detectados fueron relevantes por las formas en que se presentaron12: se registraron 2 casos de hostigamiento por no acceder a un intercambio sexual o sentimental, 2 casos de abuso (toques en partes del cuerpo sin consentimiento) y un caso de agresión sexual en el ámbito de trabajo o vinculado a él. Todos ellos perpetrados sobre mujeres.

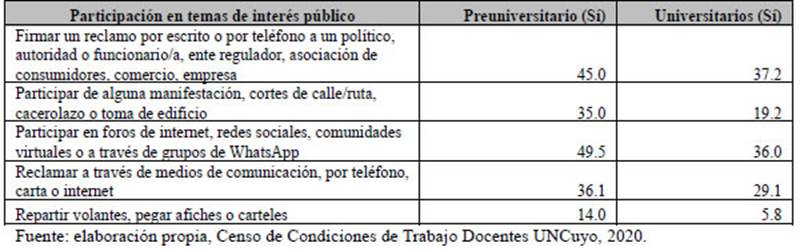

Respecto a los modos de participación en torno a temáticas de interés público, los datos mostraron una disposición de los/las docentes a expresarse a través de modalidades que requieren un menor involucramiento del cuerpo o del tiempo, como muestra la siguiente tabla:

Tabla 3: Participación en problemáticas de interés público en los últimos 12 meses según nivel (%). Docentes UNCuyo, Mendoza, 2020.

En relación con las membresías en organizaciones de interés público, se evidencia una baja participación, ya que en ningún caso llega a la cuarta parte del plantel. Las cifras mayores denotan participación en organizaciones de interés corporativo/profesional (preuniversitarios membresía del 21.6% y universitarios del 34%), organización cultural o deportiva (preuniversitarios membresía del 23.8 y universitarios del 24.4), feminista o de género (preuniversitarios membresía del 4.3% y universitarios del 1.2%), organización político-partidaria (preuniversitarios membresía del 5% y universitarios del 3.5%), organización religiosa (preuniversitarios membresía del 11.5% y universitarios del 8.8%), organización vecinal, ambiental, ciudadana, comunitaria, ONG (preuniversitarios membresía del 16% y universitarios del 28.5%).

Estado de salud

Para esta investigación consideramos como modo de vida saludable (Rosales Nava, 2002) al conjunto de prácticas de vida, culturales y sociohistóricas que se desarrollan para sostener vitalmente a la población (su efectiva reproducción social). La categoría “modo de vida saludable” se operativizó a partir de dimensiones que vinculan el trabajo con la alimentación, el descanso, las posibilidades de realizar actividad física y recreativa, el tiempo libre y la sexualidad.

Según los resultados obtenidos, las/os trabajadores/as del nivel preuniversitario ven más afectadas las distintas dimensiones de vida saludable que las/os docentes universitarios/as. No obstante las diferencias porcentuales, encontramos que la afectación de las esferas de vida saludable es alta en ambos grupos de trabajadoras/es. Fue llamativo que un 74% en el caso de preuniversitarios/as y un 54% de las/os docentes universitarios/as afirmaran que el trabajo impacta sobre la calidad de su alimentación (Aguirre, 2016). En relación con el sueño, indispensable para el desarrollo de actividades cognitivas como el aprendizaje, la concentración o la memoria (Lira y Custodio, 2018), los resultados también arrojaron afectaciones producto del trabajo en más del 50% de las/os docentes preuniversitarios/as y en un 40% de sus pares universitarias/os. La dificultad para conciliar el trabajo con la actividad física habitual muy probablemente explica el hallazgo de un alto porcentaje de dolencias musculares y osteoarticulares en ambos grupos de docentes, dolencias que tienen una fuerte vinculación con las posiciones corporales sostenidas que demandan las jornadas de trabajo en docencia, con el sedentarismo y con la falta de estímulo para ciertos grupos musculares y los consecuentes procesos de desgaste físico. En cuanto a la sexualidad, un 49% de los/as docentes preuniversitarios/as y un 29% de los/as universitarios/as registró que dicha dimensión se encuentra afectada por el trabajo.

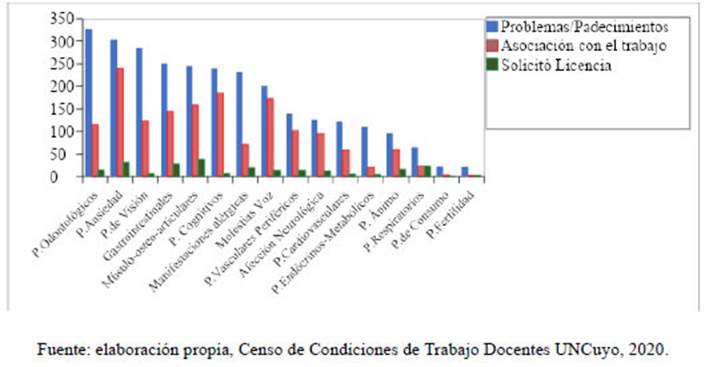

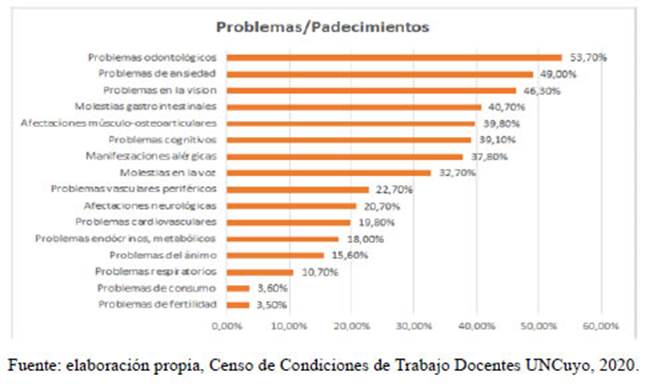

En relación con los problemas o padecimientos de la salud, consideramos un conjunto amplio de afectaciones, más allá de lo que indica el decreto de Enfermedades Profesionales de Argentina (D. L. 658/96). Entre los padecimientos se captaron problemas de visión, afecciones neurológicas, musculoesqueléticas, molestias gastrointestinales, manifestaciones alérgicas, afecciones cardiovasculares, problemas endócrinos, desequilibrios metabólicos y algunos síntomas de enfermedades psicológicas como el estrés. Para complejizar esta descripción, abrimos el abanico de padecimientos a las enfermedades mentales (ansiedad, depresión, angustia) y problemas cognitivos (concentración, atención, memoria), que posibilitaran dar cuenta del nivel de estrés vivido por los y las trabajadoras en la dinámica laboral diaria.

Gráfico 3: Porcentaje de docentes que en el último año han presentado problemas de salud. Docentes UNCuyo, Mendoza 2020.

El agrupamiento de padecimientos en la salud aportó pistas sobre problemas relacionados al trabajo que en general se invisibilizan, como el riesgo psicosocial, al que podemos definir como aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto el bienestar o la salud (física, psíquica o social) del trabajador como el desarrollo del trabajo (Llaneza, 2005).

Los datos arrojaron los siguientes porcentajes de afectación: en trastornos gastrointestinales, un 40%; en afecciones músculo-osteoarticulares, 39.8%; en manifestaciones alérgicas, el 37.8%; problemas cardiovasculares, un 19.8%; problemas endocrinos y metabólicos, el 18%. Estos datos son ilustrativos de los padecimientos que hacen síntoma y que se relacionan al riesgo psicosocial vinculados a la vez con las condiciones de trabajo. Tomados de conjunto indican la emergencia de estrés laboral (Generalidad de Cataluña, 2010).

Con respecto a cuestiones vinculadas directamente a la salud mental, un 49% manifestó tener problemas de ansiedad, pero sólo un 12.3% de ellos/as lo vincularon con su actividad laboral. En general, es posible esgrimir que este tipo de padecimiento se asume como una problemática estrictamente individual, que se resuelve con recursos personales (Papalini, 2014). Un 28.8% de los/las docentes admitió que realizaba alguna forma de psicoterapia.

En relación con el desgaste cognitivo, un 39.1% de los/las participantes reconoció este padecimiento y en gran medida lo asoció con el trabajo (80%), aunque un escaso 3.8% pidió algún tipo de licencia para transitar el problema. Es importante acotar que los problemas cognitivos se vinculan, en general, a las exigencias, la rapidez y complejidad de la tarea, las demandas de atención y concentración, la adaptación a la tecnología y el manejo de una cantidad elevada de información, todas estas cargas imputables al desempeño docente.

Un dato inquietante fue que el 15.6% afirmó tener problemas de ánimo. Esta dimensión está vinculada al equilibrio entre la vida laboral con la personal y familiar. Un 66.3% lo asoció al trabajo y en un alto porcentaje (40.7%) solicitó algún tipo de licencia por este tema.

La valoración de la salud con respecto a la trayectoria docente muestra que antes de ingresar a la docencia la mayoría se autopercibía en un estado de salud que iba de excelente a muy bueno (87.7%). Este porcentaje descendió considerablemente al valorar la cuestión en su actual situación laboral: el 37.3% del plantel la consideró muy buena y un 47% la evaluó sólo como buena.

Análisis de correlaciones

Como parte de los análisis exploratorios se elaboró una matriz de correlaciones. Para ello clasificamos a la población en tres subgrupos con el objetivo de analizar sus resultados por género: 1) una categoría con todos los varones, independientemente de si eran o no el principal sostén del hogar o tenían hijos/as; 2) las mujeres que eran el principal sostén del hogar, que tenían hijos/as y convivían con ellos/as y no con el cónyuge, a las que denominamos mujer monomarental; y 3) el resto de las mujeres. Con esta división se pudo agrupar a 607 de los 622 casos, eliminando 14 casos perdidos y un caso de una persona no binaria para la variable género.

El grupo de mujeres universitarias es el que presenta mayor cantidad de incidentes negativos en el trabajo para todas las categorías, siendo además el único grupo que registra casos para los ítems de hostigamiento laboral a fin de recibir intercambio sexual, contacto físico sin consentimiento y abuso o agresión sexual. En las categorías de evaluación inequitativa del trabajo, de amenaza por uso de instrumento disciplinario y exclusión o ignorancia de opiniones profesionales, todos los niveles de mujeres presentaron una marcada diferencia con respecto a los varones. Dentro de las mujeres, el grupo que presentó mayor incidencia de situaciones laborales negativas es el de las mujeres con hijos y principal sostén del hogar. Este grupo arrojó los porcentajes más altos en 6 de los 11 ítems del cuestionario.

Si bien todas las categorías identificadas en la percepción de su estado de salud manifestaron un descenso (es decir, una desmejora) comparando dicho estado antes de ingresar a la docencia y el estado actual vinculada a esta, las caídas fueron mayores en las mujeres. Luego de análisis exploratorios se observó que el grupo de mujeres monomarentales reportaron un mayor porcentaje de respuestas que indicaban un impacto negativo en la salud. Los reportes de una evaluación de salud anterior como “regular” o “mala” fueron inexistentes en todos los niveles masculinos, y significativamente, los varones sin hijos/as que no eran principal sostén del hogar fueron los que reportaron el mejor estado de salud actual en todas las categorías.

La situación de desmejora en las condiciones laborales en cuanto a incidencia de situaciones negativas se vio reflejada en el estado de salud de las mujeres, tal como se puede apreciar en la tabla siguiente.

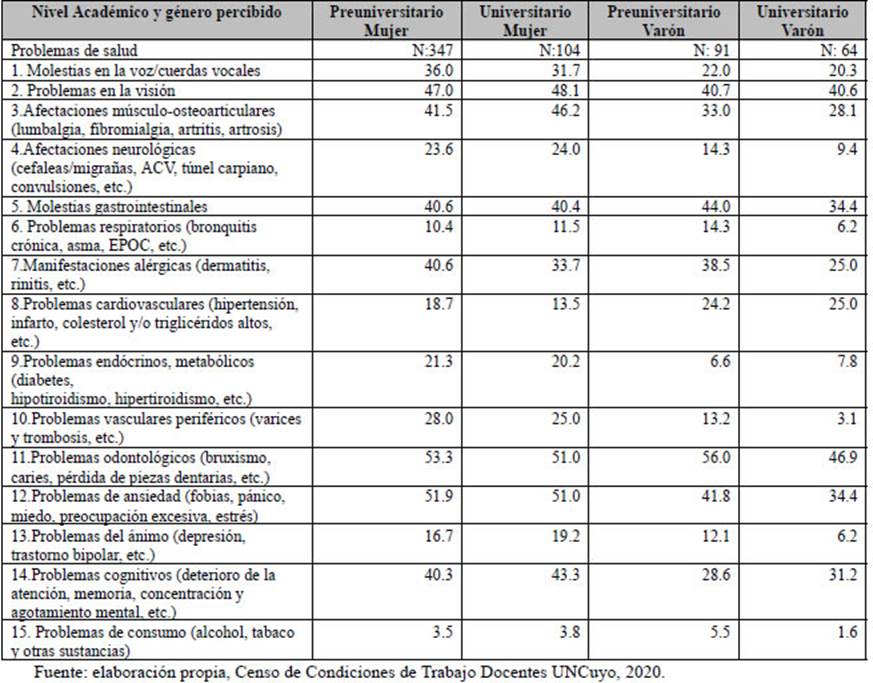

Con respecto a los padecimientos sufridos en el último año, teniendo en cuenta el género y el nivel de enseñanza (preuniversitarios /universitarios) se aprecia, en líneas generales, que, a excepción de los problemas cardiovasculares y odontológicos, las mujeres presentaban en conjunto mayor incidencia en todas las enfermedades. En la mayoría de los casos se observó que el porcentaje de mujeres con menor incidencia para cada uno de esos niveles fue superior al nivel más afectado de los hombres.

Reflexiones finales

Nuestra investigación se abocó a un grupo especial de docentes (universitarios y preuniversitarios) que, con respecto al universo de la docencia general de la provincia de Mendoza, cuenta con condiciones laborales muy buenas por encontrarse bajo la órbita de una universidad pública nacional, en relación con aspectos como infraestructura, regularidad de concursos y limitación de los casos de precariedad laboral13. Recordemos, asimismo, que las diferencias y comparaciones entre ambos subgrupos de población no son representativos del total del universo de docentes del plantel pues, al quedar trunco el relevamiento por la pandemia, los establecimientos universitarios quedaron reducidos a un solo caso.

Ahora bien, considerados en conjunto, estos/as docentes demostraron una importante sobrecarga laboral (metal, física, psíquica) vinculada con el desempeño del cargo, para el que realizan múltiples tareas, con el cual tienen una alta satisfacción y al que dedican una suma de actividades que en general, se acumulan por la sobreexigencia tanto del trabajo productivo como del reproductivo, mucho más acentuado entre las mujeres, mayoría poblacional en el caso.

Al menos una de las dimensiones de la vida saludable (sueño, alimentación, recreación y ocio y/o sexualidad) se ve afectada en una alta proporción, por lo cual es esperable un impacto negativo progresivo en el tránsito de la trayectoria laboral. Esto se ratifica en la percepción de los propios docentes acerca del deterioro de su salud antes y después del ingreso a la docencia, ya que perciben su desmejoramiento, sobre todo -nuevamente- las mujeres. Dicho aspecto se refuerza si consideramos que más del 50% del plantel manifiesta problemas de salud y un grupo importante padece enfermedades que se vinculan directamente a la labor docente, aun cuando estas enfermedades laborales no estén consideradas como “enfermedad profesional” por el Estado (problemas de ansiedad, cognitivos y cardiovasculares). Como signo de autorresponsabilización, se destaca que la mayoría de los docentes no se ausentan por enfermedad o por lo menos no declara estas enfermedades para la toma de licencias.

De conjunto, quienes respondieron el cuestionario no tuvieron inconveniente en reconocer sus problemas físicos-corporales y pudieron asociarlos al trabajo (en menor medida), pero no mostraron una forma de afrontamiento colectivo ni de asociación de dicha desmejora a las condiciones laborales. Las demandas colectivas, mayoritariamente canalizadas en el sindicato, se restringían a problemas salariales y en el caso de los/las contratados/as, a la continuidad laboral. El resto de los problemas laborales son padecidos y/o afrontados individual o gestionados por vía institucional, cuando no hacen síntoma.

Los aspectos considerados nos mostraron una subjetividad altamente productiva y conforme con su situación laboral, consensual, adaptada a la organización institucional y a las exigencias emanadas de esta, con reclamos centrados en lo salarial pero desvinculados de las formas en que se realizan las tareas y sus contenidos, con desempeños altamente individualizados. La cuestión sindical se referencia con el salario en tanto que las percepciones sobre lo colectivo (sean demandas, recursos o solidaridades) se ven restringidas a las acciones directas y muy escasamente a la identificación como “colectivo laboral”.

El síntoma, sin embargo, desbordó el cuerpo. Mostró las fisuras por donde se cuela el desgaste laboral en términos de deterioro de la salud, restricción de la vida saludable y uso del tiempo libre y manifestaciones de padecimientos varios. Ello reafirma la necesidad de vincular estrechamente la subjetividad docilizada y los padecimientos individualizados de los/las trabajadores con el trabajo y sus consecuencias, antes y después de la pandemia. En ese sentido, creemos que lo que mostró fuertemente la investigación es la necesidad de pensar las condiciones de trabajo bajo nuevas coordenadas, como la subjetivación política y los modos de llevar las cargas del trabajo como “padecimiento”, término que remite (como en su origen latino la palabra patir) a sufrir, soportar y tolerar como individuo, aquello que no da lugar a resistir, confrontar, enfrentar de modo colectivo.