Introducción

A nivel mundial, el sector de fabricación de ropa se caracteriza por ser mano de obra intensiva. Al día de hoy, el proceso productivo de confección de prendas continúa con un reducido grado de automatización y respeta la siguiente regla: una máquina de coser-un trabajador (Porta y Bianco, 2009; Ludmer, 2019).

Desde las primeras décadas del siglo XX, en Argentina se desarrolló una importante cadena de valor textil indumentaria que llegó a contar con 179.000 trabajadores en 1950, lo que representaba el 14% del empleo industrial total (Canitrot, Fidel, Juillerat y Lucángeli, 1976). Con el régimen de acumulación posfordista implementado por la última dictadura militar y, en particular, por el plan de convertibilidad, el sector atravesó una reestructuración productiva desatada por el aumento de las importaciones y por la caída del consumo interno (Lucero, 2017; Neffa, Panigo, Pérez y Persia, 2014). Las grandes fábricas de confección fueron quebrando y el entramado productivo se atomizó en pequeños talleres familiares informales (Lieutier, 2010).

En paralelo, desde 1991 nacieron y se expandieron las ferias que conforman La Salada y el circuito comercial alrededor de la avenida Avellaneda, en el barrio porteño de Flores. Su crecimiento se apalancó en cuatro ventajas competitivas: i) su absoluta informalidad laboral2; ii) su elevada evasión impositiva; iii) la escasa calidad de sus prendas, y iv) la ultraexplotación de la mano de obra (Ludmer, 2020). Ambos circuitos atravesaron un crecimiento acelerado en la década posterior a la caída de la convertibilidad, que llevó a que “más del 60% de la indumentaria que circula por el país proviene de La Salada y el circuito de la calle Avellaneda” (Ferreira y Schorr, 2013, p. 230). En efecto, varios informes de la Secretaría de Comercio de Estados Unidos ubicaron a La Salada como la feria informal más grande del mundo (ver, por ejemplo, USTR, 2017). Por su parte, el circuito Flores se extiende sobre 32 manzanas que aglomeran una gran cantidad de comercios de venta mayorista de ropa, los cuales atraen a comerciantes minoristas de todo el país, en tours de compras que también incluyen a La Salada (Kim, 2014).

A pesar de su importancia, ambos circuitos han sido escasamente abordados por la literatura económica que analiza esta industria y se desconoce cuánto empleo industrial generan. Sólo existe un trabajo de Matías Dewey de 2014 que, a partir del desarrollo de una metodología inédita que incluyó la realización de encuestas y entrevistas a feriantes de La Salada, estimó la presencia de 156.000 ocupados en la fabricación de la ropa allí comercializada para julio de 2013. En caso de que dichas estimaciones tengan un reducido margen de error, la magnitud del empleo generado por la feria triplicaba a los asalariados formales en toda esta industria informados por el Observatorio del Empleo y de la Dinámica Empresarial (OEDE) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

En el presente artículo se retoma la metodología inaugurada por Dewey (2014), se realizan modificaciones para evitar algunos sesgos, se replica el ejercicio en noviembre de 2018 para La Salada y se extiende también a Flores. El objetivo de este ejercicio exploratorio es aportar evidencia empírica que permita una mejor estimación del empleo generado por ambos circuitos, lo que también permitirá construir un escenario de mínima que dimensione la importancia del sector de confección en el mercado laboral argentino. Para ello, se diseñó una triangulación metodológica que combinó técnicas cuantitativas y cualitativas. En particular, se elaboró una breve encuesta sobre empleo generado a una muestra no aleatoria de puesteros y comerciantes que debió ser complementada con la realización de entrevistas semiestructuradas a una pequeña muestra, definida en función de cuotas del mercado según los distintos tipos de prendas comercializadas.

Luego de esta breve introducción, se presentan las estimaciones antecedentes sobre el empleo en el sector, tanto de la literatura académica como de las declaraciones públicas de diversos actores involucrados. En la tercera sección se describe la metodología utilizada y, en la cuarta, se presentan los resultados obtenidos. Para finalizar, se extraen las principales conclusiones y se plantean futuras líneas de investigación.

Antecedentes

En una investigación reciente, Ludmer (2020) rescata el testimonio de diversos actores de la cadena de valor que afirman que La Salada y Flores fabrican y venden al por mayor las dos terceras partes del mercado argentino de ropa, porcentaje similar al citado en Ferreira y Schorr (2013). Gallart (2006) destaca que “el núcleo del trabajo totalmente en negro está en los talleres ‘invisibles’, el trabajo a domicilio, y los circuitos de dichos talleres con la comercialización en mercados informales (La Salada, Avellaneda)” (p. 177). La importancia de ambos circuitos es señalada por otros estudios antecedentes, tales como Gago (2014) y Kim (2014), por mencionar sólo algunos.

Sin embargo, prácticamente se desconoce su aporte al empleo industrial, en un sector caracterizado por su gran capacidad para generar puestos de trabajo. El único antecedente es -como se mencionó- un trabajo sobre La Salada de Dewey (2014), quien realiza una estimación del empleo generado en la fabricación de las prendas allí comercializadas. El autor realizó un extenso trabajo de campo que implicó entrevistas a feriantes y la contabilización de la totalidad de los puestos del complejo de ferias. En sus entrevistas encontró que cada puesto era abastecido, en promedio, por cuatro talleres informales de costura, cada uno integrado por cinco trabajadores3. Luego multiplicó el promedio de 20 trabajadores industriales por el total de los puestos (en ese entonces había 7822 puestos dedicados a vender ropa) para obtener el monto total del empleo industrial. Así estimó que, en julio de 2013, había alrededor de 156.440 ocupados informales fabricando la ropa de La Salada.

No existen otros antecedentes que cuantifiquen el empleo informal detrás de La Salada y Flores. En la exhaustiva revisión bibliográfica realizada para la presente investigación, únicamente se detectaron estimaciones generales sobre el empleo industrial informal en la confección de ropa argentina, que se presentan a continuación.

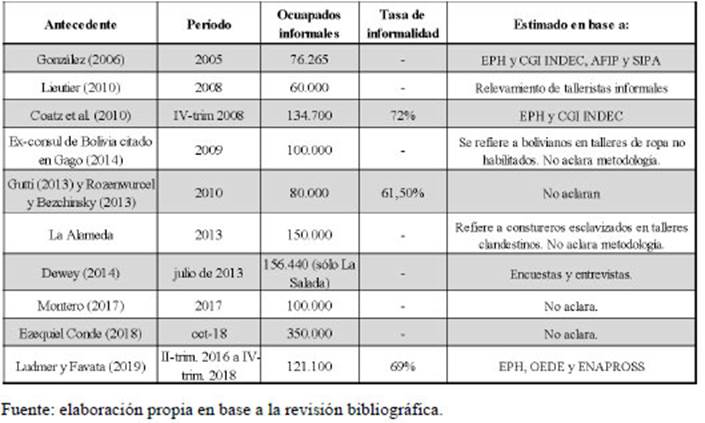

González (2006) estima la presencia de 76.265 trabajadores informales en la fabricación de ropa para el año 2005. Lieutier (2010) menciona un relevamiento de las asociaciones de talleristas del año 2008 que indica la existencia de 5000 talleres informales en la Ciudad de Buenos Aires con 30.000 trabajadores y una cifra similar en el Conurbano bonaerense.

A partir de información de la Cuenta Generación del Ingreso del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) para el período 2003-2006, Coatz, García Díaz y Woyecheszen (2010) calculan la presencia de 134.700 ocupados informales en el sector de confecciones para el cuarto trimestre de 2008, con una tasa de informalidad laboral de 72%. Gutti (2013) y Rozenwurcel y Bezchinsky (2013) coinciden en estimar que el sector ocupó alrededor de 80.000 trabajadores informales, aunque ninguno da precisiones sobre la metodología de cálculo.

Gago (2014) cita declaraciones del excónsul boliviano en Argentina, quien, en una nota publicada en septiembre de 2009 en el periódico boliviano Los Tiempos, afirmó que “la cantidad de personas trabajando en este esquema (en talleres no habilitados) rondaría las 100 mil” (Gago, 2014, p. 133, cursiva propia). Adicionalmente, cita denuncias de la fundación La Alameda que señalan la presencia de 150.000 costureros esclavizados en 15.000 talleres clandestinos del Gran Buenos Aires (GBA).

Montero (2017) estima que existen 150.000 personas en la industria de confección de ropa en Argentina, de las cuales 51.000 están registradas, 50.000 se desempeñan en la informalidad pero con condiciones laborales equivalentes a sus pares registrados, mientras los 50.000 restantes se desempeñan en talleres clandestinos. En una entrevista realizada en octubre de 2018, Ezequiel Conde, referente de La Alameda, afirmó que en dicho momento existían 350.000 trabajadores en el sector. Sin embargo, ninguno de ellos dio precisiones sobre su metodología de estimación.

A partir del análisis de un pool de paneles generado con los microdatos de la EPH del INDEC para el período comprendido entre el segundo trimestre del año 2016 y el cuarto del 2018, Ludmer y Favata (2019) estiman la presencia de 121.100 trabajadores informales en el sector (con una tasa de informalidad de 69%).

A priori, analizar los microdatos de la EPH pareciera ser la forma más robusta de cuantificar el empleo informal en el sector. Sin embargo, la aproximación cualitativa realizada para esta investigación permitió comprobar la existencia de cuatro limitaciones de la encuesta a la hora de describir fielmente el universo de costureros informales y, por ende, de estimar su dimensión. En primer lugar, la excesiva concentración de la actividad en villas de emergencia del GBA no resulta captada por el diseño de dicha encuesta, que elabora la muestra en función de la distribución geográfica de los hogares y de la población4. En segundo lugar, la EPH tiene dificultades para encuestar a los hogares ubicados en villas de emergencia y asentamientos precarios, que suelen aglutinar la mayor cantidad de talleres familiares informales. De hecho, una encargada de los operativos de la EPH entrevistada confirmó que, por varias razones, a los encuestadores se les dificulta seriamente el relevamiento en las villas. En tercer lugar, el carácter informal de las relaciones laborales y el contexto de desconfianza que reina en el sector conduce a que los individuos encuestados no declaren la cantidad real de empleo generado, por lo que se subestima el empleo total. Por ejemplo, testimonios de extrabajadores de talleres clandestinos en viviendas indican que los encargados realizan un estricto control del acceso e impiden el ingreso a cualquier persona ajena al taller (Lieutier, 2010; PROTEX, 2016). Por ello, resulta válido inferir que no reciben al personal de la EPH, con lo cual la encuesta no capta a los costureros de los talleres más informales. En cuarto y último lugar, varios entrevistados destacaron que, en los talleres familiares informales, la relación de dependencia laboral y la obligación de abonar las cargas sociales resultan negadas por los jefes de hogar por tratarse de miembros de la misma familia. Uno de los talleristas feriantes entrevistados lo resumió así: “¿Cómo voy a contratar a mi propia esposa y a mis hijos, si esto también es de ellos?”. Ello permitiría inferir que los trabajadores familiares tampoco son reconocidos como tales ante los encuestadores, aunque en la metodología de la encuesta existen preguntas que permitirían identificarlos y computarlos correctamente. Más allá de esto último, existen elementos para considerar a las estimaciones de trabajadores informales del sector a partir de la EPH como un escenario de mínima frente a la magnitud real del fenómeno.

A modo de resumen, la tabla 1 presenta las diversas estimaciones relevadas sobre la cantidad de trabajadores informales en el sector.

Se destaca la elevada dispersión entre las distintas estimaciones. La más conservadora (60.000 trabajadores en el GBA en 2008) fue elaborada por asociaciones de talleristas. Probablemente su responsabilidad en la problemática puede haber conducido a subestimar la verdadera magnitud del fenómeno. En el otro extremo, la mayor cifra corresponde a un miembro de la Fundación La Alameda. La naturaleza de sus tareas realizadas (la denuncia y la visibilización de la problemática) posiblemente generen incentivos a sobreestimar la cantidad de empleo informal del sector.

El hecho de que las diversas estimaciones refieran a momentos distintos (la primera corresponde a 2005 y las últimas a fines de 2018) podría explicar también, al menos en parte, las diferencias encontradas. Sin embargo, semejante margen de variabilidad entre ellas deja en evidencia la dificultad por conocer la verdadera magnitud del fenómeno.

Ante esta situación, el ejercicio de Dewey realiza un aporte fundamental al generar evidencia empírica para cuantificar y visibilizar el empleo informal en el sector. Sus resultados para La Salada son llamativos, pues superan la mayoría de las estimaciones de empleo para todo el sector. Cuatro hipótesis pueden explicar la situación: i) las estimaciones previas subestiman el empleo informal del sector; ii) el cálculo de Dewey sobreestima el empleo en La Salada; iii) el cálculo de Dewey remite a lo ocurrido en un pico de actividad (mes de julio) y las otras estimaciones corresponden al promedio del año; iv) alguna combinación de las anteriores.

Dada la existencia de evidencia que sugiere que el fenómeno puede ser de una magnitud muy superior a la previamente estimada, se decidió generar evidencia empírica para estimar con mayor precisión el empleo industrial generado en los dos principales circuitos del país.

Metodología

Con el objetivo de estimar la cantidad de trabajadores ocupados informales en la fabricación de las prendas en La Salada y Flores, se tomó como punto de partida la metodología inaugurada por Dewey (2014) y se incluyó una serie de correcciones a su diseño.

En particular, las recorridas por La Salada realizadas en noviembre de 2018 permitieron comprobar algunos elementos que Dewey no había considerado y que resultaba necesario verificar y, oportunamente, incorporar: i) una proporción de los puestos podrían vender principalmente ropa importada; ii) una proporción de los puestos podrían ser administrados por un mismo feriante y abastecidos por los mismos talleres; iii) una proporción de los talleres podrían producir para más de un puesto; iv) la cantidad promedio de trabajadores industriales y de talleres que fabricaban para cada puesto podría ser distinta a la calculada por Dewey; y v) se debía incorporar al cálculo el empleo generado en el corte de las telas (pues se trata de un puesto de trabajo industrial).

La principal técnica implementada en la presente investigación consistió en generar información primaria a través de la realización de encuestas a una muestra de puesteros y comerciantes5. Para poder realizarlas fue clave la compañía de dos actores que facilitaron el ingreso al campo de La Salada y del barrio porteño de Flores, quienes conocían desde hacía muchos años a los comerciantes encuestados y entrevistados6. Su acompañamiento fue fundamental por el clima de desconfianza generalizada que predomina en ambos circuitos, caracterizados por la evasión masiva de las normas impositivas y laborales (Girón, 2012). Por ese motivo, el criterio de selección de los participantes no fue aleatorio sino de bola de nieve, determinante a la hora de lograr que los individuos suministren información sensible. El hecho de que el muestreo no haya sido probabilístico (es decir, que no todos los individuos del universo hayan tenido igual probabilidad de ser encuestados) introduce un sesgo de selección en los resultados de la encuesta de una magnitud difícil de precisar, aunque se estima que pequeña.

Respecto al tamaño de la muestra, la cantidad de puestos existentes en La Salada (alrededor de 8000) obligaría a efectuar no menos de 400 encuestas para obtener una muestra estadísticamente representativa según el criterio de muestreo típicamente utilizado (López, 2004). Una cifra similar correspondería realizar en Flores. Sin embargo, los recursos disponibles para la elaboración de esta investigación imposibilitaron alcanzar dicha cantidad. Además, la renuencia de los puesteros y comerciantes a contestar las preguntas también dificultó la realización del estudio.

Para subsanar la imposibilidad de realizar el mínimo de encuestas, se efectuaron entrevistas cualitativas según cuotas definidas de los productos comercializados. En otros términos, para incrementar la validez de los resultados de las encuestas fue necesario entrevistar a algunos encargados de los puestos para validar dichos resultados y también para responder ciertas preguntas claves. En particular, las entrevistas fueron útiles para determinar: i) las prendas mayoritariamente importadas, elemento necesario para extraer de la estimación a aquellos puestos que no fabriquen; ii) si existe exclusividad de los talleres con los puestos y locales; iii) si los feriantes tienen más de un puesto; iv) las razones que explican -como se verá más adelante- la homogénea cantidad de trabajadores por taller; v) la cantidad total de puestos en las ferias; vi) la formalidad de los puestos de trabajo industriales.

El criterio adoptado para definir las cuotas a entrevistar consistió en clasificar los puestos y los locales según su principal producto de venta. Una característica de ambos circuitos que facilitó esta decisión es que prácticamente la totalidad de las unidades de venta venden al por mayor productos de una misma variedad; por ejemplo, ropa informal, ropa deportiva, remeras, camisetas de fútbol, pantalones, ropa interior, entre otros. Luego, para establecer las cuotas de entrevistas necesarias según tipo de puesto, se utilizó el indicador mínimo de trabajadores (IMT, en adelante) elaborado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Dicho indicador describe cuántas unidades puede fabricar un costurero en una jornada laboral de 9 horas suponiendo condiciones medias de productividad para distintos tipos de prenda (AFIP, 2018)7. Las cuotas fueron definidas según el local vendiera mayoritariamente: i) remeras (50 prendas por día por trabajador en una jornada laboral de 9 horas); ii) buzos, pantalones tipo jogging, calzas y vestidos en general (40 prendas); iii) pantalones de hombre en telas planas o gabardinas (20 prendas); iv) camisas, chombas, blusas y pantalones de jean en telas denim (17 prendas); v) resto de las prendas (la AFIP considera 25 promedio por día por trabajador para el resto).

Por último, cabe agregar que el presente ejercicio exploratorio sólo fue posible de realizar para los circuitos de La Salada y Flores gracias a su elevada concentración geográfica y a que se ocupan de confeccionar directamente las prendas. Lamentablemente, la dispersión que caracteriza a los restantes canales de comercialización (shoppings, supermercados, locales comerciales barriales y compras públicas) impide repetir dichos ejercicios, lo que dificulta dimensionar la cantidad total de costureros en Argentina.

¿Cómo estimar la cantidad de empleo industrial generado en La Salada?

En primer lugar, fue necesario calcular la cantidad de puestos en el complejo ferial. A diferencia del cálculo de Dewey, para el presente ejercicio no se realizó un recorrido exhaustivo por todos los pasillos de todas las ferias y galerías contabilizando la cantidad de locales. En cambio, se optó por consultar sobre la cantidad total de puestos a actores pertenecientes al complejo (tres de los cuales fueron puesteros miembros de las cooperativas que administran las ferias), lo que arrojó una cifra promedio de 8200 para noviembre de 2018. Dado que el trabajo de Dewey sí realizó un exhaustivo recuento, se decidió, con un criterio conservador, aceptar como válida la cifra de 7822 puestos de venta de ropa relevados durante junio de 2013. Dicha cifra tiene un 5% de diferencia con la estimación de los entrevistados, que es un margen de error aceptable.

En segundo lugar, fue necesario tomar una muestra de puestos para definir qué proporción vende principalmente ropa importada (o venden otros artículos) y cuál vende mayoritariamente prendas de fabricación nacional. Para ello, se tomó una muestra de cuatro pasillos: uno en cada una de las tres grandes ferias (Urkupiña, Ocean y Punta Mogotes) y otro de la galería Quilvincha. Los pasillos elegidos no fueron ni los más céntricos ni los más perimetrales, sino que se buscó relevar aquellos ubicados en posiciones intermedias. Se obtuvo que aproximadamente el 5% del total de los puestos vendía productos importados. También fue necesario conocer la distribución de puestos según las cotas definidas de productos. El recorrido fue el mismo que el realizado para definir la proporción de puestos que venden ropa importada.

Por último, se realizaron encuestas a feriantes hasta obtener cinco respuestas por cada una de las cuotas definidas anteriormente. Así, se lograron 25 encuestas para el circuito La Salada. Adicionalmente, se realizaron dos entrevistas por cada una de las cuotas y se obtuvieron diez respuestas positivas. Los resultados se presentan en la sección cuarta.

¿Cómo estimar la cantidad de empleo industrial generado en Flores?

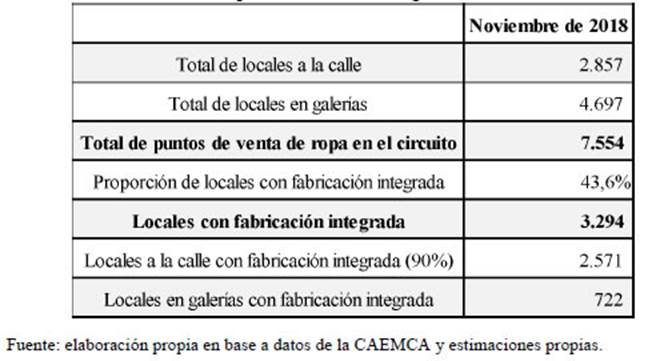

Resultó indispensable conocer la cantidad de comercios y puestos que comercializan ropa en dicho circuito comercial. En octubre de 2018, la Cámara de Empresarios Coreanos en Argentina (CAEMCA) realizó un censo sobre la cantidad de puntos de venta de ropa del circuito. Los resultados indicaron la presencia de 2857 locales a la calle y de 4697 puestos en 140 galerías comerciales, lo que totaliza 7554 puntos de venta (CAEMCA, 2018). En el mismo censo se comprobó que 3294 locales comerciales (43,6%) también se ocuparon de la fabricación de la ropa8.

Las entrevistas del trabajo de campo permitieron comprobar que alrededor del 90% de los locales comerciales a la calle tiene integrada la fabricación, lo que arroja la cifra de 2571 fabricantes. El resto comercializa fundamentalmente prendas de origen importado. Por su parte, los locales en galerías suelen ser un puesto de venta secundario de un local a la calle o, mayoritariamente, de un puestero que también comercializa en La Salada. Si se considera como válida la proporción obtenida en el censo de CAEMCA, entonces sólo 829 locales en galerías se dedican a fabricar sus prendas. A continuación, la tabla 2 resume dichos resultados.

Además, se realizaron encuestas a una muestra de veinte locales y puestos en función de las cuotas de mercado definidas por el principal producto de venta. Se complementó el análisis mediante entrevistas a cinco comerciantes de ropa, en este caso, una por cada cuota del mercado. Estas entrevistas fueron realizadas a posteriori del trabajo de campo de La Salada, lo que permitió comprobar una elevada coincidencia en los requerimientos de empleo asociados a los distintos tipos de prendas fabricadas.

A pesar de los diversos recaudos metodológicos adoptados, los resultados del presente ejercicio exploratorio deben ser considerados con cautela y como cifras aproximadas, ya que pueden contener sesgos que afecten en una magnitud difícil de precisar. Por ejemplo: si los entrevistados y encuestados no declararon la verdad; si los puesteros y comerciantes creyeron que los talleres familiares trabajaban exclusivamente para ellos, pero en realidad trabajaban para más de un dador de trabajo (ello reduciría la cantidad total de talleres y de ocupados); si el limitado tamaño de la muestra no permitió calibrar correctamente la cantidad de talleres y trabajadores promedio por puesto; si la cantidad de talleres y puestos en La Salada fue significativamente distinta a la estimada; o si el censo de CAEMCA contabilizó incorrectamente la cantidad de locales.

Asimismo, resulta necesario advertir que tanto el relevamiento de la CAEMCA como el trabajo de campo se realizaron durante los meses de octubre y noviembre, caracterizados por la elevada estacionalidad en esta industria, previo a las fiestas de fin de año y a la temporada de verano. A diferencia de otros circuitos, Flores y La Salada trabajan prácticamente sin stock de mercadería, con lo cual parte de los trabajadores que ocupan en los meses de alta intensidad se dedican a otras actividades en momentos de menor producción9. Por ello, los resultados en materia de empleo deben ser interpretados como los máximos alcanzados a lo largo del año.

Por otro lado, algunas decisiones adoptadas pueden introducir un sesgo de subestimación de los resultados de una magnitud difícil de estimar, aunque se puede considerar pequeña comparada con la magnitud del empleo total. En particular, para calcular la cantidad de talleres familiares por cada local se tomaron las estimaciones más conservadoras que surgieron de las entrevistas y las encuestas realizadas según las cuotas. También se optó por considerar los escenarios de mínima en materia de cantidad de trabajadores. En cambio, no se estimó la cantidad de trabajadores industriales en etapas que no fueran el corte y la confección de las prendas (los más importantes: el lavado, el teñido y el estampado). Tampoco se contabilizó el empleo en la fabricación nacional de las prendas para aquellos locales que comercializan mayormente indumentaria importada.

No obstante las advertencias anteriores, es posible considerar que este ejercicio exploratorio realiza un aporte al permitir una aproximación al empleo industrial detrás de los dos principales circuitos de comercialización de ropa del país.

Resultados

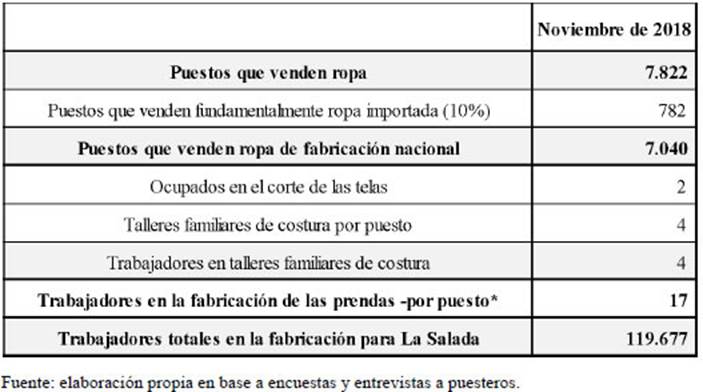

Empleo industrial generado en la fabricación de ropa para La Salada

Como ya se mencionó, las entrevistas realizadas permitieron validar la estimación de Dewey de 7822 puestos de venta de ropa en La Salada. De ese total, el 90% (7040) se dedicaba a la comercialización de ropa de fabricación nacional, mientras el restante vendía principalmente prendas importadas u otros artículos (por ejemplo, de librería). También permitieron identificar los productos importados, fundamentalmente camperas, corpiños y trajes de baño femeninos. Los entrevistados señalaron que las prendas importadas suelen ser las que requieren una gran cantidad de mano de obra para su fabricación, más caras y difíciles de producir en Argentina10.

Los puestos fueron agrupados en cinco cuotas definidas en función de su principal producto de venta. Del total de puestos, aproximadamente el 25% se dedicaba a la venta de remeras como principal producto; el 30% a buzos, calzas y vestidos; el 10% a pantalones; el 15% a camisas, chombas, blusas y pantalones de jean; y el 30% al resto de las prendas.

En relación con la cantidad de empleos generados en la fabricación, la totalidad de los puesteros encuestados se ocupaban del corte de las telas: el mismo tallerista feriante con su pareja se ocupan del encimado de las telas, de la moldería, del tizado y del corte. Esto se debe a que las telas son un insumo muy codiciado en este ámbito, donde no todos tienen el capital suficiente para adquirirlas. Luego, las telas cortadas se distribuyen para su confección en pequeños talleres familiares compuestos, en promedio, por cuatro trabajadores cada uno, según surgió de las entrevistas y de las encuestas realizadas.

En este punto surge una primera diferencia con el cálculo de Dewey: durante el trabajo de campo en noviembre de 2018, los talleres familiares promediaron cuatro trabajadores, en lugar de cinco como en la estimación para julio de 2013. Las entrevistas ayudaron a interpretar la diferencia: según los feriantes, la merma del volumen de ventas entre 2013 y 2018 condujo a la disminución de las cantidades producidas, lo que llevó a los talleres a reducir la cantidad de empleo generado11.

En aproximadamente la mitad de los casos relevados, la pareja feriante, además de cortar las telas, también se dedicaba a coserlas junto con algunos familiares (reemplazando a uno de los talleres). Resultan sumamente frecuentes las relaciones de parentesco entre los feriantes y los responsables de los talleres familiares. De hecho, en su formato tradicional, los talleres familiares se componen de un matrimonio y, en promedio, de otros dos familiares (generalmente hermanos, hijos, primos e incluso padres). Existe una trayectoria muy extendida de progreso12 en la cual sus integrantes primero comienzan cosiendo para los jefes de la familia y luego se independizan montando su propio taller, con sus respectivas parejas y, un tiempo más tarde, sus hijos.

Adicionalmente, el trabajo de campo permitió comprobar que, en promedio, cada puesto de La Salada era abastecido por cuatro talleres familiares de costura, en línea con los resultados de Dewey. Por ello, es posible estimar que cada puesto de venta de ropa de fabricación nacional de las ferias generó, en promedio, 17 empleos industriales: 2 en el corte de las telas y 15 en la costura13.

La totalidad de los puesteros entrevistados y encuestados sólo ocupaban un único puesto en la feria, situación que permitió rechazar la hipótesis de que la mayoría de los puestos responden a los mismos feriantes. En las entrevistas surgió que antes de 2016 muchos puesteros tenían un punto de venta adicional en las calles, pero eso se acabó con el reordenamiento territorial de las ferias realizado ese año, que erradicó los puestos emplazados en la vía pública.

Por último, el cálculo de Dewey supone relaciones de exclusividad entre los talleres familiares y los puestos, tal como pudo ser comprobado en las entrevistas realizadas. Sin embargo, esto no se verificó para el caso de la fabricación de jeans, ya que los talleres que realizan las tareas de lavado y teñido trabajan simultáneamente para varios puestos, debido a sus mayores dimensiones y la especialización de las maquinarias usadas. Cabe advertir que la etapa de la costura de los jeans (y la colocación de los cierres y bolsillos) sí era realizada en talleres familiares exclusivos14.

La tabla 3 resume los principales resultados obtenidos del ejercicio. Los cálculos permiten estimar la presencia de 119.677 ocupados en la fabricación de la ropa comercializada en el complejo de ferias de La Salada para noviembre de 2018.

Tabla 3 Estimación de trabajadores en la fabricación de las prendas comercializadas en La Salada - Noviembre de 2018

Con relación a la formalidad de los puestos, dado que las administraciones de las ferias exigen a los puesteros su inscripción en el monotributo, fue posible estimar que al menos 7040 trabajadores estaban formalizados15. Todos los entrevistados afirmaron que el resto de los ocupados de la fabricación se encontraba en la informalidad laboral. Así, resulta posible concluir que, en noviembre de 2018, aproximadamente 112.637 trabajadores informales fabricaron prendas para La Salada.

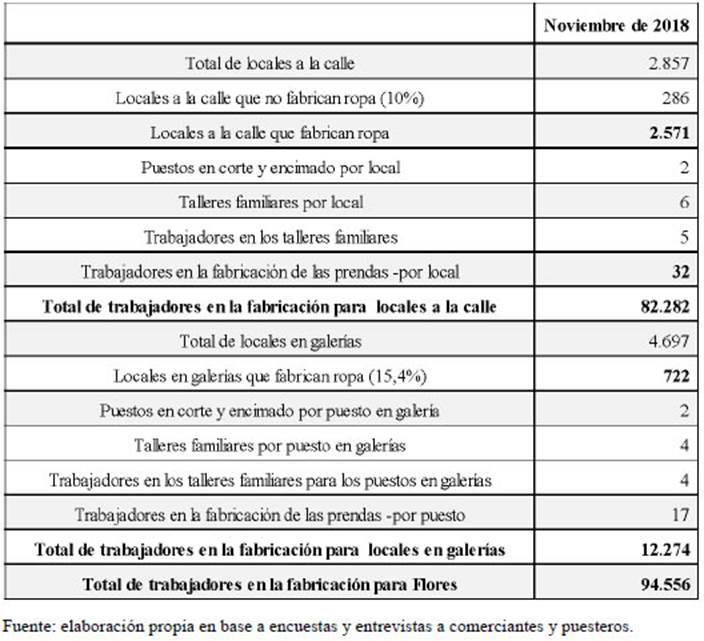

Empleo industrial generado en la fabricación de ropa para Flores

Para la estimación del empleo industrial generado por el circuito del barrio porteño de Flores se consideraron válidos los resultados del censo realizado por la CAEMCA durante noviembre de 2018. El trabajo de campo permitió detectar que la proporción de locales de Flores que venden mayoritariamente ropa importada también se sitúa en torno a 10%16. A diferencia de dicho complejo de ferias, donde prácticamente la totalidad de las prendas importadas entraron al país por microcontrabando a través de las fronteras, en Flores fue posible detectar la presencia de ropa importada a través del puerto de Buenos Aires, haya sido o no declarada en la aduana.

Las entrevistas permitieron conocer que, al igual que en La Salada, los comerciantes de Flores mantienen internalizado el corte de las telas y tercerizan la costura en talleres familiares (entregando las telas ya cortadas). El corte es usualmente realizado en los depósitos en el segundo piso de los comercios, para lo cual se emplea, en promedio, a un cortador y a un encimador. Se consideró sólo el escenario de mínima, pues varios locales de mayor tamaño y producción (una proporción difícil de estimar) suelen ocupar a más de una pareja de cortador-encimador. En contraste con La Salada, no era el comerciante quien se ocupaba del corte sino trabajadores calificados, que, en su mayoría, estaban formalizados y afiliados a la Unión de Cortadores de Indumentaria (UCI).

Las encuestas dieron como resultado que los locales a la calle eran abastecidos, en promedio, por seis pequeños talleres familiares. Al igual que para La Salada, mantenían una relación exclusiva con los talleres familiares durante la mayor proporción del año. En este punto emerge una diferencia importante: el tamaño de los talleres familiares resultó levemente superior al de La Salada, pues se obtuvo que promediaron 5 trabajadores cada uno. De esta forma, se estimó que los locales a la calle en Flores emplearon a 32 trabajadores industriales, cifra que resulta consecuente con la significativamente mayor escala de producción y venta respecto a los puestos de La Salada.

Además, se encontró que los 722 locales ubicados en galerías con la fabricación integrada tenían el mismo formato que los puestos de La Salada: la pareja que administraba el puesto también realizaba el corte de las telas (en algunos casos incluso cosían) y tercerizaban en aproximadamente cuatro talleres familiares de cuatro integrantes cada uno. Al igual que para La Salada, se consideró en promedio 17 trabajadores industriales por puesto.

En este punto del análisis, emerge un elemento central para comprender el empleo en el sector de ropa: la existencia de rendimientos constantes a escala en la fabricación de las prendas, fenómeno también identificado por el IMT de la AFIP y González (2006). En efecto, los circuitos de Flores y La Salada realizan la etapa de la confección en talleres familiares informales, que utilizan similares máquinas y métodos de organización del trabajo. Así, la gran mayoría de los talleres familiares poseen niveles similares de productividad: a mayor producción, mayor generación de empleo.

Dicha relación resulta proporcional debido a la ausencia de rendimientos crecientes a escala en los talleres familiares, donde la organización de la producción es muy ineficiente. En efecto, de las entrevistas emergió que prácticamente no hay división técnica de las tareas (los ocupados se encargan de realizar la prenda completa), lo que deriva en una productividad muy reducida. También se comprobó que, salvo excepciones como los jeans, talleres que fabrican prendas de las distintas cuotas poseen tamaños similares: lo que cambia es la cantidad de prendas fabricadas y, por ende, su precio.

La tabla 4 resume los resultados del ejercicio realizado para el circuito comercial de Flores.

Tabla 4 Estimación de trabajadores en la fabricación de las prendas comercializadas en Flores - Noviembre de 2018

La mayor generación del empleo de Flores estaba en los locales a la calle, que emplearon a aproximadamente 82.282 ocupados. Por su parte, los puestos en las galerías requirieron aproximadamente 12.274 empleos en la confección de la ropa. En total, el circuito comercial de Flores generó 94.556 empleos industriales durante noviembre de 2018.

En relación con la formalidad laboral de dichos puestos, ante la pregunta concreta sobre cuál es el nivel de formalidad del empleo industrial en el circuito, cuatro entrevistados afirmaron que en Flores la fabricación era absolutamente informal. En contraste, otros cuatro entrevistados afirmaron que una parte minoritaria, entre 10 y 20% del empleo, era formal.

Más allá de la falta de consenso, que impide sacar alguna conclusión válida, es posible realizar una reconstrucción propia a partir de elementos extraídos del trabajo de campo. En particular, representantes de la UCI afirmaron que aproximadamente 2000 cortadores y sus respectivos ayudantes del circuito Flores se encuentran afiliados y formalizados (a diferencia del circuito La Salada, donde afirmaron no tener afiliados)17. Adicionalmente, varios entrevistados destacaron que una proporción de los encargados de los talleres familiares son monotributistas, con lo cual pueden ser considerados formales. Ambos elementos permitirían inferir que al menos una pequeña proporción del empleo industrial de ese circuito está registrada: sin ánimos de rigurosidad y a mero título indicativo, pareciera razonable suponer que alrededor del 15% del empleo industrial generado es formal (porcentaje calculado como el promedio simple de las proporciones que afirmaron los cuatro entrevistados). De ser correcta dicha suposición, alrededor de 14.200 ocupados de Flores eran formales y los restantes 80.400 informales en noviembre de 2018.

Esto deja en evidencia otro hallazgo de la presente investigación: la formalidad laboral e impositiva del circuito Flores resultaría significativamente superior a la de La Salada. Los entrevistados señalaron que esto obedece a la mayor visibilización de las unidades comerciales (y productivas), al tratarse de locales a la calle ubicados en la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, los locales comerciales de Flores no sólo poseen una mayor escala de producción que los puestos de La Salada, sino que sus prendas se caracterizan por una calidad sustancialmente mayor. Esto último, sumado a la mayor formalidad del circuito, deriva en prendas más caras que las de La Salada, tal como también concluye Ludmer (2020).

Resulta necesario aclarar que los 4000 puntos de venta ubicados en galerías comerciales que no tienen la fabricación integrada en realidad son bocas de expendio secundarias tanto de locales a la calle de Flores como de puestos de La Salada. Los entrevistados no supieron responder la proporción precisa, salvo uno que señaló que la mitad pertenece a feriantes de La Salada y la mitad a comercios de Flores. De todos modos, los cálculos realizados llevan el supuesto implícito de que los locales que tienen la fabricación integrada y que abastecen a esos puestos en galerías comerciales fueron detectados e incluidos proporcionalmente en el presente relevamiento. En caso de que el muestreo no los haya ponderado lo suficiente, entonces el empleo final en ambos circuitos estaría subestimado.

Esto también implica que los trabajadores industriales que fabrican para un puesto de La Salada pero que también posee un canal secundario de venta en Flores fueron considerados como un trabajador de la Feria, a pesar de que la ropa se termina comercializando en Flores. Esta decisión metodológica obedece a que, en el ejercicio realizado para La Salada, no se logró discriminar qué parte de los empleos generados por los puesteros organizadores de la producción obedecen a prendas que se comercializan en Flores. En definitiva, una pequeña porción (difícil de estimar) de los 120.000 ocupados en la fabricación de ropa para la feria en realidad estaba fabricando para el circuito de la avenida Avellaneda.

A modo de cierre

Este ejercicio exploratorio debe ser entendido como un segundo puntapié en la agenda de investigación que intenta estimar el empleo generado por los dos principales circuitos de fabricación y venta mayorista de ropa en Argentina.

Los resultados ubican en 119.680 la cantidad de trabajadores en la fabricación de la ropa vendida en La Salada y en 92.060 en Flores durante noviembre de 2018. Así, ambos circuitos generaron aproximadamente 211.740 empleos industriales. De este total, alrededor de 193.037 se encontraban en la informalidad laboral. Estos resultados deben ser considerados únicamente como un escenario de mínima para el empleo informal total en la confección de ropa en Argentina, pues persiste la dificultad para estimar el resto del empleo informal para otros circuitos. Sin embargo, de ser correcta la conclusión de Gallart (2006) y de Ferreira y Schor (2013), el empleo informal total no diferiría muy significativamente, dado que el grueso del empleo informal en la fabricación de la ropa se concentra en las prendas comercializadas en La Salada y Flores.

Por último, los 193.000 ocupados informales para La Salada y Flores se suman a los aproximadamente 20.000 monotributistas del sector, según datos provistos por el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI) y a los 35.000 asalariados registrados informados por el OEDE para el último trimestre de 2018. De esta forma, se arriba a la estimación que indica la presencia de 250.000 ocupados en la industria argentina de fabricación de ropa hacia fines de 201818. Sin embargo, cabe advertir que estos últimos resultados también deben ser manejados con suma cautela y a título aproximado e indicativo de la magnitud del empleo en el sector.

A futuro, resulta imperioso desarrollar nuevas investigaciones que permitan precisar el cálculo a través de incrementar la muestra de encuestados y mejorar el criterio de selección de los participantes para que sea probabilístico, hasta que no sea necesaria la complementación con entrevistas. El clima de desconfianza generalizada dificulta que dicha tarea sea realizada por un actor externo. En ese contexto, el ejercicio sólo sería factible en caso de que los actores de dichos circuitos cooperen, quizás con el objetivo de visibilizar ante la sociedad civil su importancia no sólo en el mercado laboral sino en toda la economía argentina.