Introducción

Bajo el gobierno de Mauricio Macri (presidente de Argentina del año 2015 al 2019 en la coalición política nacional entre la Unión Cívica Radical y el PRO llamada Cambiemos) se continuaron y profundizaron una serie de medidas perjudiciales a las condiciones de vida de la clase trabajadora. Entre ellas podemos nombrar el hiperendeudamiento (que aumentó la deuda pública más de un 25%), particularmente con el Fondo Monetario Internacional, que volvió a controlar la economía del país (Varesi, 2018). A su vez, la desregulación en los precios de las tarifas (eliminando los subsidios) fortaleció una tendencia altamente inflacionaria, que presionaba a una devaluación constante de la moneda y a una caída del salario real (Cantamutto, Schorr y Constantino, 2019). Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina el macrismo dejó un 40% de pobreza y una tasa de desempleo del 10% (con una política de ataque directo por lugar de trabajo con despidos y suspensiones). Con relación al sector público, se tuvo una política de “achicamiento y modernización del Estado” que tenía como objetivo reducir el personal estatal.

En respuesta a estas reformas y frente a determinados cierres de fábrica y despidos se realizaron acciones protagonizadas por diversos sectores de la clase trabajadora. Según Varela (2017) esta conflictividad no puede ser comprendida sin su referencia a la rebelión popular de 2001, que marca el límite de las políticas neoliberales implementadas durante los 90, y a las experiencias de lucha y organización que le antecedieron. Por lo que, para esta autora, el macrismo enfrentó una clase obrera cuya relación de fuerzas está parida en 2001 y que, en los 15 años posteriores, tuvo la experiencia de la institucionalización de ciertas conquistas, pero también vivió otras que desbordaron esa institucionalización. Esta relación de fuerzas se expresó en las jornadas del 14 y 18 de diciembre de 2017, cuando se trató en el Congreso la reforma previsional enviada por el macrismo.4 Se produjeron movilizaciones con gran presencia sindical, estudiantil y de organizaciones sociales para rechazarla, lo que fue un factor para que el gobierno no lograra avanzar con los planes de reforma laboral y tributaria.

En el período analizado, simultáneamente a los conflictos laborales mencionados, se produjo el auge del movimiento feminista desde el año 2015 a partir del Ni Una Menos (Longo, 2017; Gago, 2019; Varela, 2021). Varela (2021) define este auge como “nueva ola” y enmarca este movimiento como parte de los movimientos de protesta surgidos a raíz de la crisis internacional de 2008, al mismo tiempo que lo caracteriza por la importancia que asumió el rol de las mujeres en el trabajo de reproducción social. Diversas autoras analizan cómo este auge dio un nuevo impulso a las experiencias de participación sindical de las mujeres (Arriaga y Medina, 2020; Senén González, 2021). Este aspecto será retomado en nuestro trabajo en relación con el proceso de organización de las mujeres trabajadoras del Astillero Río Santiago (ARS).

En este contexto es que se produjo el conflicto que nos interesa analizar por parte de los trabajadores del ARS, ante un ataque del gobierno provincial de María Eugenia Vidal (gobernadora de la provincia de Buenos Aires de 2015 a 2019 por el mismo frente político Cambiemos) buscando su cierre o vaciamiento.

Los distintos momentos de conflictividad en el Astillero han sido analizados por diversos autores. Dentro de ellos se encuentran los estudios de Barragán (2015) sobre la conflictividad y el régimen de disciplina fabril de los 70; otros estudios analizan la resistencia de los trabajadores a la política menemista y el intento de cierre y privatización como los de Frassa, Muñiz Terra y Naclerio (2010), Pérez Pradal (2002) y Rotelle (2022). Por otra parte, Sujatt y Suárez (2021) han analizado la conflictividad en años recientes, previa al conflicto abordado en este trabajo. Por último, militantes de la fábrica han escrito sobre sus luchas, como es el caso de Corzo (2011 y 2022) y Montes (1999), mientras que Álvarez y Lamberti (2021) investigaron sobre el lugar de las mujeres en la fábrica a lo largo de la historia.

En el marco de estos trabajos previos, buscamos realizar un aporte a partir del estudio de la conflictividad en el año 2018 desde un enfoque que observa las distintas estrategias políticas, la tensión con las dirigencias sindicales, las alianzas locales y el rol de las mujeres, haciendo foco en cómo las y los trabajadores se apropiaron y resignificaron la tradición de lucha que existía en esta fábrica. Para ello, retomamos el concepto de Williams (1980) de “tradiciones selectivas”, a partir del cual se entiende a la tradición no como algo del pasado, sino como una fuerza activamente configurativa del presente. De esta forma, realizaremos una primera aproximación a elementos del conflicto que resultan de nuestro interés: 1) el desarrollo del proceso de lucha y organización; 2) elementos de la tradición combativa de la fábrica que fueron apropiados y resignificados durante este conflicto teniendo en cuenta el rol de: a) los trabajadores que habían vivenciado conflictos previos; b) los trabajadores militantes; y c) las trabajadoras mujeres.

La investigación la realizamos con una metodología cualitativa, con entrevistas semiestructuradas como principal herramienta metodológica de acuerdo con tres criterios de heterogeneidad: generacional (entrevistando a trabajadores de distintas edades, y a quienes habían protagonizado conflictos anteriores); ideológica y política; y diversidad de género. En total entrevistamos a 15 trabajadores.5 Utilizamos como fuentes secundarias el análisis de periódicos, flyers, videos, y redes sociales.6 Estas últimas dos fuentes constituyeron insumos para recuperar declaraciones de los trabajadores, que junto a los periódicos utilizamos para elaborar una base de datos de las acciones. Por último, contamos con investigaciones previas en las que hemos estudiado los conflictos de los años 80 y 90 en el Astillero, en las cuales, además de las entrevistas y fuentes mencionadas, analizamos los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) disponibles en la Comisión Provincial por la Memoria.7

Presentación del caso

El ARS cuenta con 39 hectáreas y está capacitado para realizar construcciones y reparaciones navales, y construcciones metalmecánicas. Actualmente se encuentra bajo la órbita estatal (dirigida por el gobierno de la provincia de Buenos Aires desde el año 1993, previo a esta fecha dependía del Ministerio de la Marina). Dentro del mismo predio funciona un jardín para las y los hijos de los trabajadores (llamado “jardín de Tili”) y la Escuela Técnica del Astillero Río Santiago (ETARS).

Desde los años 80, con la crisis de la industria naval, la fábrica se encuentra desfinanciada, llegando al período analizado con una gran crisis productiva. Las medidas que articuló el gobierno de Menem para las empresas públicas y los trabajadores estatales tuvieron sus consecuencias en el ARS. Se paralizó toda la producción, lo cual impidió financiar los trabajos existentes e imposibilitó comenzar nuevos (Frassa et. al. 2010; Benedetti, 2020). Según Benedetti (2020), desde ese momento y con su pase a provincia, la empresa retomó paulatinamente la producción, aunque con ritmos y volúmenes productivos inferiores a los que había conocido previo a los años 80. En el período analizado el autor identifica un estancamiento en la producción, aunque esto no significó una parálisis.8

Otro aspecto que nos interesa remarcar es la fuerte organización sindical que existe en el lugar de trabajo. En el Cuadro N.°1 plasmamos la organización gremial del Astillero, la cual se caracteriza por contar con un fuerte peso de agrupaciones sindicales y políticas ideológicamente heterogéneas.9 El conjunto de sus trabajadores se encuentra organizado en ATE Ensenada (en los años analizados dirigido por la agrupación Blanca, de identidad peronista). Este sindicato aglutina tanto a los trabajadores de producción, así como también a las y los trabajadores del sector administrativo, del jardín y de la ETARS. A su vez, el Astillero cuenta con una particular organización de base a través del cuerpo de delegados (votado en cada sección) y de las asambleas generales y por sector. Estos son espacios de debate y resolución permanente de los trabajadores (Pérez Pradal, 2002).

Esta organización ha permitido que esta fábrica cuente con importantes luchas obreras y una extendida militancia política y sindical, anclada en tres momentos: en la organización y lucha previa a la dictadura (siendo la fábrica con mayor cantidad de desaparecidos); en la recomposición sindical posterior a esta, con hitos como la ocupación de la planta en el año 87; y en los años 90, cuando lograron evitar la privatización (Yantorno y Noval, 2022).

Otra característica de la fábrica es su composición mayormente masculina. En los últimos años, ha ingresado un número considerable de mujeres a partir de la reapertura del comedor en 2012 y la apertura del jardín en 2013 (Yantorno, 2022). De los 2957 trabajadores de la fábrica, 384 son mujeres, quienes se encuentran principalmente empleadas en puestos administrativos, comedor y docencia, mientras que solo 40 de ellas ocupan puestos de producción directa.10

Por último, nos interesa remarcar que la iglesia ha tenido un rol protagónico en la historia de esta fábrica mediante los “padrinos”. En el período analizado, estos fueron Héctor Aguer y luego Víctor Manuel “Tucho” Fernández, arzobispos de La Plata, quienes mantuvieron una estrecha relación con la fábrica que incluye la realización de misas dentro de esta, y en particular durante el conflicto buscaron intervenir como “mediadores” entre la empresa y los trabajadores.

El conflicto. Un ARS 100% estatal

Al conflicto del 2018 los trabajadores llegan en “estado de alerta”, y habiendo desarrollado diversas acciones los años previos (Sujatt y Suárez, 2021; Sujatt, 2018). 11 Allí encontramos tres procesos que suceden simultáneamente. En primer lugar, a raíz del cambio de gobierno se produjeron acciones ante la falta de inversión productiva (expresada en la falta de créditos del Banco Provincia). A su vez esta demanda vuelve a discutirse a principios del año 2016 ante la muerte de un trabajador que estaba reparando un ascensor en la grada. En segundo lugar, participaron de acciones contra políticas del Gobierno como la reforma previsional y laboral. En asambleas y cuerpo de delegados votaron la participación en las acciones y movilizaciones convocadas regional y nacionalmente. Destaca su participación en las jornadas del 14 y 18 de diciembre contra la reforma previsional, que finalizaron con una alta represión, en la que trabajadores del ARS fueron detenidos y/o heridos. A su vez, se votó en una Asamblea General del Astillero la propuesta de realizar un plenario regional junto a los Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (SUPeH), con delegados de La Plata, Berisso y Ensenada, buscando organizar un polo contra la reforma laboral que también incluía la defensa del ARS y los puestos de trabajo en YPF. En este plenario se votó realizar un paro y movilización donde se aglutinaron 10 mil trabajadores de la zona.

En tercer lugar, en los años previos a 2018 comenzó a gestarse una incipiente organización de las mujeres trabajadoras, a partir de una denuncia sobre violencia laboral por razones de género de parte de un jefe. Este hecho produjo el desarrollo de diversas acciones organizadas por las trabajadoras, y se conformó una Comisión de Mujeres Autoconvocadas del Astillero Río Santiago. El resultado fue identificado como un “triunfo”, ya que lograron la sanción de tres días del jefe, siendo la primera que se dictaba en la fábrica ante un caso de violencia laboral por razones de género (Yantorno, 2022).

En torno al conflicto de 2018, el primer hecho se produjo el 8 de mayo, cuando María Eugenia Vidal intervino la planta naval desplazando al presidente Cristian Curto y a dos tercios de los gerentes mediante un decreto, y designando como reemplazante a Daniel Capdevila.12 Los ataques continuaron dos meses después, cuando en julio Mauricio Macri en la Mesa de la Pesca plantea que “habría que dinamitar el Astillero Río Santiago” (Corzo, 2022). Esta política del gobierno empezó a concretizarse quitando insumos, adelantando vacaciones al personal, descontando un rubro del salario y los días de paro. En el mes de septiembre se filtra la “agenda integral” de Vidal, que tenía como fin de máxima el cierre del Astillero, y si esta opción no era posible, se avanzaría en el ataque a las condiciones de trabajo (reflejadas en el convenio colectivo) y despedirían a 143 trabajadores en agosto y a otros 800 en septiembre.13

La política del Gobierno se encontraba respaldada por importantes medios de comunicación. Dos semanas posteriores a los dichos del presidente, Jorge Lanata en el programa televisivo Periodismo para todos presentó un informe destinado a difamar la productividad del ARS con argumentos como que “hace 30 años que no se hace un barco”, a los trabajadores y sus salarios a partir de supuestos contratos truchos, al servicio del comedor y particularmente al sindicato arguyendo que era una “mafia corrupta”.14

Por su parte, la dirección de la empresa durante el conflicto estuvo a cargo de Daniel Capdevila (interventor). En sintonía con la política del gobierno provincial, la empresa trató de reducir el personal, quitó el descuento del premio por eficiencia, derecho de turno y horas cátedra, y realizó denuncias judiciales a ATE (Corzo, 2022).

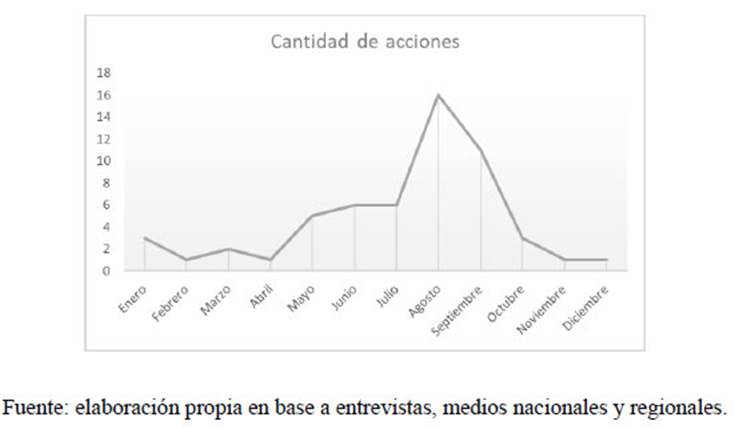

Ante estos ataques, los trabajadores del Astillero protagonizaron un proceso de organización y lucha, en el que se produjeron 45 acciones y 11 asambleas generales. Estas se concentraron principalmente entre mayo y octubre, y que tal como se puede observar en el Gráfico N.º 1 tuvo su pico en el mes de agosto.

Para analizar la respuesta de los trabajadores ante los ataques mencionados, diferenciamos tres momentos del conflicto. Un primer momento ocurre entre mayo y junio ante la intervención de Vidal: las acciones que se realizaron en estos meses fueron para rechazarla y contrarrestar la campaña impulsada por el gobierno y los medios de comunicación. Asimismo, exigieron inversión y financiamiento para la reactivación del ARS, adjudicando el problema de la falta de trabajo a la gestión del gobierno. Entre estas acciones se realizaron movilizaciones, corte y el Segundo Plenario Regional. Al mismo tiempo, los trabajadores participaron en el paro convocado por la CGT contra los tarifazos y el ajuste del gobierno.

Identificamos un segundo momento (de julio a septiembre) en el que el conflicto se profundizó ante los dichos del presidente Macri en la Mesa de la Pesca en Mar del Plata. En estos meses se concentraron las acciones de mayor radicalidad, se realizaron movilizaciones que terminaron con enfrentamientos con la policía bonaerense, detenidos y heridos; se tomaron medidas como la ocupación de la planta para exigirle al directorio insumos y revertir la parálisis productiva. Ante la amenaza de militarización, los trabajadores convocaron a los familiares a rodear de solidaridad la medida, y se acercaron organizaciones políticas y estudiantes. La acción terminó con un compromiso del Gobierno a concretar una reunión y a garantizar insumos. A los días, sin embargo, el Gobierno se negó a concretarla, por lo que los trabajadores definieron movilizar al Ministerio de Economía y ocuparlo hasta obtener respuestas. Allí también se acercaron en solidaridad organizaciones políticas y estudiantes. Tras 10 horas de ocupación, sin ningún canal de diálogo abierto y al ver la determinación de los trabajadores, el Gobierno buscó a través de la Pastoral Social firmar un acta acuerdo que pusiera fin a la ocupación, apoyándose en el peso que la Iglesia tiene en la fábrica.

En este segundo momento también observamos que los trabajadores comenzaron a buscar apoyo en la región. Para repudiar la represión a los trabajadores se realizó una movilización de 20 mil personas (entre ellos trabajadores estatales, dado que ATE realizó un paro provincial), organizaciones sociales y políticas, y confluyeron con la comunidad educativa que se encontraba realizando un abrazo simbólico al edificio del Rectorado de la UNLP contra el ajuste a la educación. Este día los trabajadores instalaron carpas frente a la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, las cuales se transformaron en un foco de solidaridad, donde trabajadores y estudiantes se acercaron a lo largo de esas semanas. Al mismo tiempo hubo un intento por buscar pronunciamientos de personalidades y sindicatos en apoyo al Astillero con el lema “Astillero 100% estatal”; además, frente al programa de Lanata utilizaron el hashtag “#PPTLanataElARSNoSeToca”. 15

Por último, identificamos un tercer momento (desde fines de septiembre a diciembre), en el que la intensidad de las acciones descendió. Los trabajadores participaron en movilizaciones nacionales centradas en la denuncia al presupuesto del Gobierno nacional, a lo que sumaron las consignas particulares en defensa del ARS. A nivel local, continuaron buscando apoyo de la comunidad realizando un festival (organizado por el Fondo de Lucha), actividades en el Club Astillero, colectas en la Universidad Nacional de La Plata, la organización de un torneo de fútbol, entre otras. Nos interesa destacar, según profundizaremos más adelante, que en este momento del conflicto son las mujeres y familiares quienes toman un rol más protagónico y activo en relación a las medidas de lucha.

Apropiación y resignificación de la tradición combativa

Al analizar el conflicto del año 2018 encontramos que en los discursos de los trabajadores existió una apelación al pasado y a la tradición combativa de la fábrica. Para comprender cómo esta tradición jugó un rol en el conflicto presente retomaremos a Williams (1980) y su concepto de tradición selectiva, utilizado para hacer referencia a “una versión intencionalmente selectiva de un pasado configurativo y de un presente preconfigurado, que resulta entonces poderosamente operativo dentro del proceso, de definición e identificación cultural y social” (Williams, 1980, p. 115). En este sentido, lo que nos interesa destacar es una visión de las tradiciones como procesos activos, mediante la reapropiación de prácticas y concepciones acumuladas del pasado que configuran y legitiman las prácticas del presente. Al mismo tiempo, Williams diferencia entre aspectos residuales y emergentes de una cultura. Define como residual a los aspectos que han sido formados en el pasado pero que todavía se hallan en actividad dentro del proceso cultural en el presente. Por emergentes, Williams entiende a los nuevos significados y valores, prácticas y tipos de relaciones que se crean continuamente; estos abren la posibilidad a pensar elementos novedosos o de ruptura en base a nuevas experiencias y mediados por los intereses del presente.

En trabajos previos hemos analizado los procesos de organización y las experiencias de lucha de los años 80 y 90, por lo que logramos identificar aspectos que 30 años después los actores volvieron a poner en el centro de la escena para justificar las acciones presentes, al mismo tiempo que buscaron resignificarlos y disputar su significado. 16 En estos apartados nos detendremos en este proceso de resignificación y en la emergencia de elementos emergentes, centrándonos en: a) el lugar de los trabajadores históricos que vivieron los conflictos pasados y las nuevas generaciones; b) los repertorios de acción que son retomados y resignificados; c) la forma diferencial en que esta tradición es resignificada por la conducción del sindicato y las organizaciones de izquierda; y d) el lugar de las mujeres como elemento emergente que busca disputar nuevas prácticas, significados y valores.

El lugar de los históricos y las nuevas generaciones

Observamos que en distintas entrevistas realizadas aparecen los términos “jóvenes” e “históricos” con los cuales los entrevistados se categorizan a sí mismos y a otros. A nuestro entender, estas categorías son una construcción de los propios actores que responden a “experiencias de ruptura” permeadas por hitos de lucha. El concepto “experiencia de ruptura” es utilizado por Vommaro (2017) en referencia a momentos a partir de los cuales se crean mecanismos de identificación y reconocimiento como parte constitutiva de un nosotros, y como punto en el que se constituye una nueva sensibilidad, un adoptar un lugar activo en una escena o coyuntura (p. 107). En nuestro caso de estudio, los trabajadores que son considerados “históricos” son aquellos que vivieron los años de lucha de la década de los 80 y los que enfrentaron el intento de privatización de los 90 (entendida esta como una experiencia de ruptura). Por otro lado, los “jóvenes” son identificados como aquellos trabajadores que cuentan con menos de 20 años de antigüedad y no han protagonizado conflictos de gran envergadura.

Existió una práctica entre los trabajadores de la fábrica de transmitir a los jóvenes saberes y experiencias que han vivido viejas generaciones. La práctica de transmisión de esos saberes, estrategias, valores y sentidos a nuevas camadas de trabajadores tiene también su raíz histórica: aquellos que habían vivido la década de 1970 le transmitieron su experiencia de lucha, y la memoria de los desaparecidos, a la “camada” de trabajadores que ingresó en los años posteriores. Es decir, existe una práctica de transmisión oral que, como plantean Schneider y Pozzi (1994), es la principal vía de transmisión de la tradición en la clase obrera argentina. En su análisis sobre la resistencia de los trabajadores del Astillero a las ofensivas privatistas (de Menem y Macri), Rotelle (2022) observa un aspecto similar al plantear que las conclusiones que cada generación produjo alrededor de las luchas que le tocó protagonizar se han ido reproduciendo y extendiendo hasta las “nuevas generaciones” obreras, que se han mostrado dispuestos a apropiarse de dicha experiencia.

Un factor que posibilita esta transmisión entre las distintas “generaciones” es que el Astillero es una fábrica con alta estabilidad laboral, donde los trabajadores inician su carrera hasta jubilarse. Esta estabilidad posibilita que esas tradiciones y experiencias se legitimen y perduren en el tiempo. Otro factor se debe a que el Astillero cuenta con un convenio colectivo de trabajo que prioriza el ingreso a la fábrica de los hijos de los trabajadores, por lo que un sector de la nueva camada de jóvenes había escuchado (tanto en los talleres como en las casas) la idea de que “gracias a la lucha que dieron los históricos el Astillero está abierto y bajo la órbita estatal”. Muchos de ellos recordaban ir de chicos a los portones de la fábrica cuando fue la lucha de los 90. De esta forma, hacia el conflicto del año 2018 existían ciertos valores, saberes y experiencias que se habían transmitido por parte de los “históricos”. Un trabajador joven, que no pertenece a ninguna organización sindical, lo plantea de la siguiente manera:

Nos fuimos enterando por los más viejos, de cómo fue la lucha en los 90, ahí hicieron la permanencia. Quedaron en alambrado gente adentro y la familia afuera. Lucharon mucho para lo que es hoy. Hoy en día el Astillero está abierto gracias a esa gente, no dejaron que se cierre (Trabajador administrativo, no pertenece a ninguna organización política/sindical, 26 años, realizada por los autores el 15/06/2017 Ensenada).

Sobre esta práctica histórica de transmisión de enseñanzas y saberes, el año 2018 significó un cambio tanto en la actividad de los trabajadores históricos como en la apropiación de la tradición por parte de los jóvenes trabajadores. Esto lo observamos en que muchos de los trabajadores “históricos” se encontraban ya jubilados o con menor actividad política/sindical, pero a raíz del conflicto varios de ellos volvieron y ocuparon lugares centrales en la toma de decisión. Por ejemplo, un militante “histórico” de la Agrupación Marrón (PTS), “el Negro” Montes, quien ya se encontraba jubilado, tuvo un lugar destacado como orador en los actos y en los espacios de organización y dirección vinculados a la toma de decisiones durante el conflicto. Otro ejemplo es relatado por Corzo (2022), 17 quien remarca que en las elecciones de agosto de 2018 Carlos Ortigoza -trabajador histórico de la fábrica también de la izquierda- es electo como delegado en el sector Grada. De esta forma, observamos cómo los trabajadores que habían vivido conflictos previos tomaron un rol protagónico, interviniendo en asambleas, en los espacios de organización, deliberación y decisión de los trabajadores y buscando reafirmar aquellos valores, saberes y experiencias que habían difundido en las últimas décadas. Como plantean Schneider y Pozzi (1994), la memoria existe de forma latente, es decir, no hay una conciencia cotidiana de ella. Sin embargo, estos autores plantean que cuando la situación lo requiere, repentinamente, el trabajador recurre a la experiencia atesorada en la memoria. Este rol, a nuestro entender, fue destacado para el desarrollo del conflicto.

Por su parte, los trabajadores jóvenes se apropiaron de esta tradición y la pusieron en práctica. Nos interesa retomar el discurso de un trabajador (que había ingresado a la fábrica en años recientes) en una charla realizada el 14 de septiembre (un día después de la ocupación de la fábrica) por los trabajadores de la agrupación Marrón junto a estudiantes de la UNLP:

Me siento orgulloso de haber peleado al lado de Montes, y de todos los veteranos, de dar lo que tenemos que dar por la fábrica, ayer llegó el momento que, de tanta responsabilidad que siento como joven, me quebré, porque llevo una mochila. Tenemos que sacar el Astillero adelante, tenemos esa mochila que nos dejaron los veteranos, esa enseñanza. Nosotros como jóvenes si tenemos que dejar la vida y mucho más por el Astillero la vamos a dejar (Javi, agrupación Marrón, 27 años, charla en Facultad de Humanidades, UNLP, 14 de septiembre de 2018). 18

En este relato aparecen distintos elementos: primero, la referencia a aquellos trabajadores que habían luchado en la década de los 90 como “veteranos”, utilizando en estos casos términos que no hacen referencia solo a la edad, sino que se resignifica un término que suele utilizarse para definir a “un soldado viejo o antiguo”, lo cual puede dar a entender que para estos jóvenes aquella camada de trabajadores está definida por haber sido parte de grandes combates. En segundo lugar, se pone de manifiesto el aspecto de la responsabilidad con la alusión a que como jóvenes llevan una “mochila”, en referencia no sólo a la enseñanza de que al ARS lo defienden los trabajadores, sino también a que ellos, como jóvenes trabajadores, asumieron el compromiso de continuar aquel legado, de hasta “dar la vida” para defender la fábrica. De esta forma, el conflicto significó un cambio para esa camada que sintió la responsabilidad de continuar el legado de lucha de la fábrica, ya que estaba defendiendo la fábrica ante fuertes ataques, como el intento de cierre y vaciamiento, al igual que lo habían hecho los históricos en los años 90. Entendemos dicha actitud como una posible explicación de la predisposición de un sector de trabajadores jóvenes a enfrentarse a la represión, y de mantener un continuo estado de movilización.

En síntesis, sostenemos que las tradiciones son ideas que se encarnan en trabajadores concretos (en este caso los “históricos”) que transmiten esas experiencias y conclusiones del pasado, dotándolas de sentido en el accionar presente. Acordamos con Aiziczon (2020) cuando considera que para que exista una “cultura política” deben operar actores, denominados “activadores o militantes”, que “coadyuven en el arte de movilizar y de construir sentidos en las acciones” (p. 13). Para este autor, dichos actores son los encargados de posibilitar las condiciones para la acción, y de generar una instancia de reflexividad sobre el porqué de lo actuado. En el caso aquí analizado, se cruzaron la militancia, la memoria y enseñanza de aquellos trabajadores históricos con una nueva camada de jóvenes que se apropió de esa tradición mientras confluían en nuevos hitos de conflictividad.

Nuevos y viejos repertorios de acción

En cuanto a las modalidades de acción buscamos analizar los repertorios que son tomados de la “memoria colectiva”, y los que surgieron a raíz de este conflicto. En el gráfico N.º 2 se plasman las diversas modalidades de acción registradas en el año 2018.

Si observamos el gráfico N.º 2 encontramos un predominio de las movilizaciones como repertorio de acción, predominio que algunos entrevistados explicaban como una conclusión de los años 80: la falta de productividad de la fábrica hace que la medida de paro no afecte en demasía a la empresa ni al Estado. Los paros realizados en 2018 fueron en su mayoría convocados por ATE Provincia y por la CGT a nivel nacional. Ninguno de ellos fue convocado en el nivel de agregación del lugar de trabajo. Es por lo que, según los trabajadores entrevistados, para “hacerse escuchar” la mejor herramienta de lucha eran las marchas a instituciones del Estado, buscando la visibilidad pública a partir de la movilización callejera. Se retomó así el repertorio de los años 80 y 90 de realizar la larga caminata desde la fábrica hasta el centro de la ciudad de La Plata (Corzo, 2022). También se apeló a las ocupaciones de edificios públicos, modalidad utilizada particularmente en los años 90 durante las movilizaciones a la Capital Federal, la cual fue retomada cuando se ocupó el Ministerio de Economía ante el reclamo por la falta de elementos de trabajo.

Por otra parte, la ocupación de la fábrica es una modalidad de lucha que se inauguró en el año 87 para reclamar por las condiciones del convenio colectivo de trabajo previo a la dictadura y que volvió a repetirse en el año 92 cuando el ARS se encontraba sitiado por el Grupo Albatros (Yantorno y Noval, 2022). Esta medida aparece en la memoria colectiva como la que logró evitar la privatización. Esta metodología de lucha se retomó en la actualidad en dos ocasiones: primero cuando se ocupa la Dirección de la Empresa el día en que Macri realizó sus declaraciones manifestando que había que “dinamitar el Astillero”, y luego en la permanencia del 13 de septiembre de 2018 para exigir insumos y reactivación productiva.

En cuanto a los plenarios regionales, en los años 90 fueron convocados desde el Astillero Río Santiago, y reunieron a diversos sindicatos y organizaciones sociales con el fin de aglutinar un polo que resistiera las privatizaciones y ataques del menemismo, llegando a convocar a 12 mil trabajadores y vecinos de La Plata, Berisso y Ensenada (Rotelle, 2022; Yantorno y Noval, 2022). Durante el conflicto de 2018 se realizaron tres plenarios regionales como una forma de aglutinar distintos sectores en lucha, buscar apoyo a la fábrica y enfrentar el ataque del gobierno.

Lo que nos interesa remarcar es que la tradición permitió un “saber hacer” en la lucha, ya que se retomaron modalidades de acción que los trabajadores consideraban eficaces para conquistar sus demandas. Al mismo tiempo, existieron modalidades de acción novedosas como fueron los pañuelazos, que analizaremos en el último apartado.

El rol de los militantes y la disputa por la resignificación de la tradición

Un aspecto que creemos importante para analizar el conflicto del año 2018 fue el papel jugado por la robusta organización sindical y política de la fábrica, puesto que la alta participación en espacios de organización de base como la asamblea general y el cuerpo de delegados favoreció el desarrollo del activismo y fortaleció la unidad y contundencia de las medidas realizadas. Durante el conflicto, las acciones se deliberaban y resolvían en estos espacios de organización, lo cual permitía, como plantean los entrevistados, cierta “unidad” hacia afuera. Fue en estos espacios donde se expresaron las distintas disputas políticas, donde se deliberó sobre los pasos a seguir y se resolvieron las acciones para lograr unidad.

Sin embargo, esta unidad en el desarrollo de las acciones no implicó una apropiación homogénea de la tradición y su resignificación en el presente. Al igual que los históricos, los militantes políticos jugaron un rol que contribuyó en el “arte de movilizar y construir sentidos en las acciones” (Aiziczon, 2020, p. 13). Ahora bien, este rol se encontró atravesado por las diversas identificaciones y matrices políticas de las agrupaciones de la fábrica, que condujeron a distintas formas de resignificar aspectos de la tradición. En este sentido encontramos diferencias durante el conflicto entre las agrupaciones de izquierda y la lista de conducción del sindicato (de signo peronista) acerca de cómo se apropiaron de la tradición de la fábrica en relación con los fines del conflicto, a la tensión entre negociación y confrontación, y diferencias en torno a cómo articular la relación del Astillero con la comunidad.

Respecto de los fines del conflicto, en los discursos del sindicato se buscó generar una visión en torno al objetivo de un ARS productivo para el desarrollo de la industria naval nacional. Así lo planteó Pancho Banegas, secretario general de ATE Ensenada, en una asamblea por el aniversario del Astillero durante el conflicto: “La situación no es la mejor, pero jamás bajaremos los brazos en la pelea por alcanzar un Astillero con financiamiento, inversión, progreso y construcciones para la defensa y marina mercante”. (Instagram de ATE Ensenada, 15/06/2018). Para los militantes de izquierda los fines del conflicto se encuentran asociados, además de a una mayor inversión en la fábrica, a la resistencia al ajuste y la coordinación entre los distintos sectores en lucha.

En cuanto a la tensión entre la negociación y la confrontación, en los discursos del sindicato la negociación es entendida con un carácter positivo. Así lo expresaron desde la Comisión Administrativa del Sindicato en una Asamblea General: “Queremos que el gobierno nos escuche. Queremos que cumpla con la reunión que viene suspendiendo, que no nos deje muriéndonos de a poco. Necesitamos una mesa de diálogo porque queremos dialogar” (Instagram de ATE Ensenada, 03/09/2018).

Por el contrario, en los discursos de los militantes de izquierda encontramos que, si bien la negociación no es rechazada, se busca sembrar desconfianza en esta y se apela a la confianza en la lucha de los trabajadores. Así lo planteó Juan Contrisciani en el Tercer Plenario Regional que se realizó durante el conflicto: “Sabemos que de la palabra a los hechos cambia mucho, no tenemos ninguna expectativa ni confianza en este gobierno. Por eso estamos apostando a la unidad con los sectores que quieren enfrentar el ajuste” (Facebook “Todos Somos Astillero”, 24/08/2018).

En tercer lugar, la fábrica ha tenido históricamente una estrecha relación con la comunidad, por lo que existe una tensión relacionada con cómo reapropiarse de este aspecto de la tradición. Tanto desde las agrupaciones de izquierda como desde las agrupaciones afines al peronismo, se reivindicó la realización de los plenarios regionales como una forma de aglutinar a los trabajadores de la región y buscar apoyo a la lucha del Astillero. En la realización de estos plenarios durante el 2018, existía una apelación a aquella tradición y a que el Astillero fuese un ejemplo para la lucha de los trabajadores de la zona.

No obstante, en los discursos del sindicato esta unidad se encontraba dirigida a la unidad de propósitos dentro de la fábrica, y hacia afuera estuvo asociada a lograr la unidad con otros gremios afines. En los discursos de Francisco “Pancho” Banegas, secretario general de ATE Ensenada, encontramos de forma recurrente la apelación a la unidad gremial: “Como siempre, creemos que la unidad de los gremios es lo más importante ante los embates del gobierno” (Instagram ATE Ensenada, 20/12/2017).

Por su parte, en los discursos de los militantes de izquierda, encontramos una búsqueda de la unidad y coordinación regional, sin rechazar acuerdos con sindicatos, pero buscando la participación de las bases. Así fomentaron la realización de los plenarios regionales con la perspectiva de ir hacia un nuevo Ensenadazo (acto de 13 mil personas realizado en los años 90 contra las privatizaciones). A su vez, existió una apelación a la unidad obrero-estudiantil. Así lo expresaba en una entrevista realizada en una movilización Hernán García en la movilización del 29 de agosto, militante de la agrupación Marrón:

Los y las estudiantes de la UNLP tomaron sus facultades, cuando la juventud se levanta junto a los trabajadores pasan cosas importantes. Y como dicen muchos, lo que no hacen los gremios por arriba lo empezamos a hacer los trabajadores por abajo, mostrando la coordinación con los estudiantes y con la sociedad para parar el plan económico a los patrones (Facebook “Todos somos Astillero”).

En síntesis, si bien en los discursos de ambos sectores apareció un “nosotros” similar (“los trabajadores del ARS”) y un “ellos” asociado principalmente a la dirección de la empresa y el Gobierno, hubo una divergencia en los posibles marcos de alianza que planteaba cada política. En el caso del sindicato, el énfasis del “nosotros” estuvo puesto en los otros gremios, mientras que la izquierda planteó la unidad con sectores de la comunidad como los estudiantes y otros trabajadores para enfrentar el ajuste, más allá de sus representaciones sindicales.

En esta disputa encontramos valores asociados a tradiciones de izquierda en la cultura obrera de nuestro país, tales como la solidaridad de clase, la confianza en la acción directa por parte de los trabajadores en contraposición a la confianza en la patronal y gobierno, y la democracia de base (Cambiasso, Longo y Tonani, 2016). Estos valores asociados a la izquierda coexisten con valores asociados al peronismo como la producción para el desarrollo de la industria nacional.

La presencia de esa cultura de izquierda responde a que, si bien la izquierda no dirigió nunca el sindicato, ha logrado influenciar en valores y sentidos a través de los trabajadores históricos y de su militancia política en los espacios de organización de base. Entendemos que en el Astillero las asambleas funcionan, siguiendo a Gilly (1990), como verdaderos parlamentos de fábrica, de discusión colectiva y formación de la opinión y el consenso. La organización de base permitió así que las minorías tuviesen una expresión en la representación de la vida sindical de la fábrica.

La disputa de las mujeres trabajadoras por resignificar la tradición

En este apartado nos interesa analizar el rol de las mujeres trabajadoras en el conflicto, en el que tuvieron un rol destacado (a diferencia de conflictos previos), y cómo este generó una reapropiación y disputa de la tradición. Un factor que permite explicar esta participación es que era una cantidad mayor de trabajadoras en relación con otros conflictos, dado su incorporación a la fábrica en los 10 años anteriores. Al mismo tiempo, un sector de trabajadoras, al calor del movimiento feminista, y desde años previos a la llamada “nueva ola”, comenzaba a organizarse con sus propias reivindicaciones. Desde el año 2006 las trabajadoras contaban con delegadas de género, y a partir del auge del movimiento feminista se organizaron contra la violencia laboral en la fábrica, como el conflicto mencionado en 2016 contra el jefe de Comercio Exterior.

Durante el año 2018, las trabajadoras continuaron realizando acciones, tanto al interior como fuera de la fábrica, que identificamos y agrupamos como acciones por demandas de género. Retomamos el concepto de Goren y Prieto (2020) de “agendas sindicales de género”, ya que permite analizar la relación y la interdependencia entre las esferas de producción y reproducción social, y brinda una mirada amplia sobre el trabajo que permite mirar las demandas sindicales clásicas (desigualdad laboral) y los reclamos asociados al trabajo reproductivo no asalariado. En este sentido, las mujeres en el marco del conflicto incorporaron nuevas demandas como fue la pelea por el aborto legal, seguro y gratuito. Una semana posterior a la ocupación de la dirección de la empresa por la exigencia de insumos, distintas agrupaciones (contamos con el registro de la agrupación Juana Azurduy y la agrupación Marrón) organizaron materiales de difusión y panfletos para concientizar sobre la importancia del aborto legal. A su vez, trabajadoras de la agrupación Juana Azurduy realizaron una colgada de un pañuelo en el barco Eva Perón el día 8 de agosto de 2018 (día en que se votaba la ley del aborto legal en el senado). A las horas las trabajadoras encontraron roto el pañuelo que habían colgado. Así, el debate nacional entre “los pañuelos verdes” y “los pañuelos celestes” que dividió la plaza de Mayo el 8 de agosto se trasladó al interior de la fábrica. Además, las trabajadoras participaron de las acciones convocadas por el movimiento feminista tales como la movilización del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer y las acciones convocadas por el derecho al aborto legal, entre otras.

Creemos que la politización que generó la nueva ola feminista impactó en la participación de las mujeres en el conflicto. Durante los meses más álgidos de este y en los momentos en que surgió la posibilidad de represión, un sector de trabajadoras intervino con protagonismo en las acciones realizadas. Cuando los trabajadores decidieron ocupar la planta el 13 de septiembre y ante los rumberos de represión, las mujeres se pusieron en la primera línea; especulaban con que si Vidal reprimía mujeres iba a tener implicancias políticas (y por ende ganaría simpatía el conflicto). Este hecho fue innovador en la historia de lucha de la fábrica, las mujeres ahora estaban delante de los hombres dispuestas a ser reprimidas por la policía en defensa del Astillero. Lo mismo sucedió el 21 de agosto, día en que se desató la represión en plaza San Martín. En el relato de las entrevistadas estos dos hechos constituyen un cambio en la forma de participación en acciones y movilizaciones definidas por el conjunto de trabajadores. El hecho novedoso generó cierta resistencia de un sector de varones y delegados del gremio. Así lo relata una entrevistada, hija de un trabajador desaparecido del Astillero, en una entrevista realizada en el año 2019:

En los momentos cuando nos reprimieron, el 21 de agosto en la plaza y después en la permanencia, tenías que ver cómo las mujeres iban al frente. Algunos varones decían: “No, ustedes tienen que ir al medio”. Es muy difícil ir a decirle eso a las compañeras, ¡nos matan! La mujer hoy en día va a ir al frente como sus compañeros. (Trabajadora delegada del sector Escuela, agrupación Blanca, 49 años, realizada por los autores el 07/10/2019, Ensenada).

Esta cita expresa el cambio de las trabajadoras que ahora iban al frente, así como también las contradicciones con un sector de los trabajadores y el sindicato. Se produjo así una disputa por el lugar que las mujeres ocupaban en las acciones de protesta, sobre todo cuando había posibilidad de represión.

La participación activa de las mujeres también se expresó cuando el conflicto comenzó a menguar. En lo que caracterizamos como tercera etapa del conflicto, las mujeres y familiares buscaron continuar la difusión y apoyo a la lucha. En este sentido, crearon la comisión del Fondo de Lucha, que realizó diversas actividades en apoyo a la lucha de los trabajadores. En suma, las trabajadoras fueron un factor dinámico durante todo el conflicto.

El Encuentro de Mujeres (ENM) del año 2018 fue un momento donde confluyeron las demandas como colectivo de mujeres con el conflicto de la fábrica. En él participaron más de 30 trabajadoras con el objetivo de difundir el conflicto, como parte también de la gran campaña que habían lanzado los trabajadores a partir de “Todos somos Astillero” y “ARS 100% estatal”. Una trabajadora militante de la agrupación Blanca que viajó al Encuentro realizado en Trelew plantea:

Allá unas participaron en talleres y las otras llevamos un panfleto explicando todo lo del astillero. Estábamos en la plaza con panfletos del astillero y nos sorprendió la cantidad de mujeres que decían “Ay, Astillero, sí algo escuché, pero contame”, te sorprendía que tenía tanta magnitud. (Trabajadora delegada del sector Escuela, agrupación Blanca, 49 años, realizada por los autores el 07/10/2019 Ensenada).

Al encontrar que su pelea tenía una gran aceptación en sectores del movimiento feminista, se despertó una reflexión acerca de su militancia y su lugar como trabajadoras del Astillero. En este sentido una entrevistada de la agrupación Juana Azurduy reflexiona sobre lo que les generó la participación en el Encuentro:

Siempre fui a los Encuentros, pero no teníamos identidad. En el 2018 cuando fuimos, por todo lo que nos pasó, la represión y todo eso, fuimos como trabajadoras del Astillero. Recuperamos esa identidad, la tomamos. No tomaba la dimensión de ser trabajadora del Astillero. (Trabajadora sector energía, agrupación Juana Azurduy, 45 años, realizada por los autores el 03/12/2019 Ensenada).

Esta cita da cuenta de que en los Encuentros previos las trabajadoras participaban no como “trabajadoras del ARS”, sino como colectivo de mujeres. La participación en el marco del conflicto produjo un cambio en sus demandas e identidad como mujeres trabajadoras. En este sentido, Arriaga y Medina (2020) desarrollan cómo históricamente los ENM han articulado tópicos de una agenda de género de las trabajadoras, y han confluido actores del espacio sindical con las diversas expresiones del movimiento de mujeres. De esta forma, entendemos que existió un doble proceso de politización para las mujeres: el conflicto de la fábrica y la nueva ola feminista. Este cambio contrastaba con el lugar de las mujeres en la tradición de lucha de la fábrica, ligada a un ideal de masculinidad, a la “fuerza” masculina del obrero del Astillero. En la memoria colectiva, la figura protagonista de las luchas era el trabajador obrero varón: la “fuerza” de los trabajadores para luchar también encontraba su relación con la “fuerza” empleada en el oficio (Barragán, 2015). En esta memoria, las mujeres ocupaban un rol marginal como “auxiliares” de los varones o como familiares acompañantes. Hasta que un sector de trabajadoras comenzó a cuestionar este lugar de las mujeres en la tradición de lucha de la fábrica.

Se están jubilando las compañeras que lucharon en los noventa. Y tienen esa historia, y no es nuestra. Sabemos que hubo compañeras que lucharon, que hay desaparecidas como Matilde, pero no la podemos hacer nuestra porque tenemos que estar detrás de esa investigación (Trabajadora sector energía, agrupación Juana Azurduy, 45 años, realizada por los autores el 03/12/2019, Ensenada).

En este testimonio se afirma que existieron mujeres luchadoras, pero que esta lucha no es reconocida. Al decir que la lucha “no es nuestra” la entrevistada da cuenta de que aquella tampoco es transmitida por el relato oficial por parte del sindicato, la empresa y los trabajadores. En ese marco, comenzó a producirse un proceso de disputa, apropiación y de intento de insertarse en la tradición combativa de la fábrica. Para ello, las trabajadoras militantes tomaron como estandarte a la trabajadora desaparecida en los años 70, Matilde Itzigsohn, activista sindical y militante que peleaba por la existencia de jardines en el Astillero Río Santiago. Para las trabajadoras, ella es el ejemplo de que las mujeres también fueron parte de la resistencia y lucha en la fábrica, por esta razón el jardín inaugurado en el año 2013 lleva su nombre. En sus discursos también buscaron resaltar el lugar protagónico de las mujeres en los años 80 y 90 como parte de la comisión de familiares como madres, hijas o esposas de los trabajadores.

Encontramos en este sentido una búsqueda de recuperar a las mujeres que han sido parte de esa tradición combativa del ARS. Podríamos entender, siguiendo a Williams (1980), que en el conflicto del año 2018 el lugar de las mujeres trabajadoras surgió como elemento emergente en la tradición, que dio lugar a nuevas formas de lucha (pañuelazos, paro de mujeres), nuevas demandas (violencia laboral y derechos reproductivos) y a una disputa por la resignificación de las mujeres en la historia de lucha.

Conclusiones

En este trabajo analizamos el conflicto del 2018 en el ARS ante un ataque por parte del Gobierno provincial y de la empresa. Estudiamos este conflicto desde un enfoque que buscó reponer las distintas estrategias políticas, las tradiciones, la relación con la comunidad y el protagonismo de las mujeres en el conflicto.

Encontramos que la tradición de lucha de la fábrica (particularmente la conflictividad en los años 80 y 90 contra el intento de cierre y vaciamiento) fue un elemento crucial para el desarrollo del conflicto. Siguiendo a Williams (1980), aquella tuvo una acción prefigurativa del presente, los trabajadores históricos (que habían vivido conflictos previos) jugaron un rol como “activadores” de la tradición contribuyendo a resignificarla en el presente y dotando de sentido las acciones. Por su parte, los trabajadores jóvenes contaban con saberes tales como “al Astillero lo defienden sus trabajadores”, que durante el conflicto llevaron a que sintieran la responsabilidad de continuar aquel legado y, por ende, jugar un rol protagónico en 2018. Se apropiaron de esa tradición y sintieron la responsabilidad de defender al ARS de los ataques, tal como lo habían hecho los históricos en los años 90.

Esta tradición dotó también de un “saber hacer” en la lucha, ya que se recrearon modalidades de acción históricas como la ocupación de edificios públicos, la expresión callejera como las movilizaciones y las marchas de la fábrica al centro de la ciudad de La Plata, los plenarios regionales y la ocupación de la planta.

Al mismo tiempo, existieron elementos como la histórica organización de base de la fábrica y la amplia presencia de diversas agrupaciones políticas que también permiten comprender la contundencia del conflicto, ya que las asambleas generales y el cuerpo de delegados favorecieron la consolidación de un activismo y la unidad de los trabajadores. Fue en estos espacios donde se expresaron las distintas disputas políticas. Identificamos que la tradición no se resignificó de forma homogénea, sino que existieron diferencias según las diversas agrupaciones sindicales y políticas. En este sentido, observamos discrepancias durante el conflicto entre las agrupaciones de izquierda y la lista de conducción del sindicato (de signo peronista) en torno a cómo se apropiaron de la tradición de la fábrica en relación con los fines del conflicto, a la tensión entre negociación y confrontación, y a cómo articular la relación del Astillero con la comunidad. Con ello nos referimos a que la tradición fue un terreno de disputa en torno a su contenido y valores. La izquierda, si bien nunca dirigió el sindicato, logró influir en los espacios de organización de base a través de los trabajadores históricos de izquierda y de su militancia política en los espacios de organización.

Por último, consideramos que el conflicto potenció experiencias y subjetividades que se encontraban ya latentes en un sector de las mujeres trabajadoras, tanto en relación con demandas de género (aborto legal, seguro y gratuito, violencia laboral por razones de género) como adoptando un rol protagónico en la defensa de la fábrica. En este sentido, sectores de las mujeres, al calor del movimiento feminista, mostraron una gran predisposición a la lucha. Este proceso de politización produjo que las mujeres busquen también resignificar y volverse parte de la tradición combativa de la fábrica.