SUMARIO: 1. Definiciones y políticas públicas para la economía agraria y forestal nordestina; 2. El peronismo y la política de concertación agroforestal, 1973-1976; 3. Estudio de casos: 3.1. El Acta Compromiso del Estado Nacional y los productores para promover la expansión agroforestal; 3.2. La Empresa Forestal Puerto Península en Misiones: planificación y conservación de los recursos forestales; 4. Reflexiones finales.

***

1.Definiciones y políticas públicas para la economía agraria y forestal nordestina

Este estudio histórico se propone analizar e interpretar los consensos y enfrentamientos en la Argentina peronista durante el trienio 1973 y marzo de 1976, en busca de un proceso de concertación, como parte del poder del discurso sobre la realidad, (Detombe, 2022: 138-143. Girbal-Blacha, 2002: 37-57) que despliega el gobierno nacional durante ese período histórico signado por el retorno de Juan Perón, los desencuentros y la violencia. Se trata de caracterizar este proceso político concertado con objetivos pragmáticos, más allá de las fracturas al interior del movimiento justicialista. La historiografía ha dedicado varios trabajos de investigación, como los que aquí se citan a modo de ejemplo, dirigidos a caracterizar la realidad política (Landi, 1978; Cavarozzi, 1983; Amaral y Plotkin, 1993; Sidicaro, 2002; Barletta y Cernadas, 2006; James, 2006; Horowicz, 2007; Carnadas y Lenci, 2021), social (Jelin, 1978; Svampa, 2003: 381-437; Camelli, 2019; Spinelli, 2021) y económica (Rougier y Fiszbein, 2006; García Heras, 2021) de esta gestión peronista. En este trabajo el objetivo principal para cumplir con el propósito enunciado, es poner el foco de análisis en las políticas agroforestales de las economías regionales argentinas, para avanzar más allá de las decisiones fundamentales adoptadas durante el primer peronismo y que históricamente se vinculan al Nordeste forestal.

Los proyectos legislativos y las políticas públicas en defensa de los bosques (a partir de la ley 13.273/1948), así como la presencia y accionar de los obrajeros y los empresarios forestales, dan cuenta de los rasgos agro productivos prioritarios para esta región marginal, fronteriza, del país, que vuelve a retomarse con otra direccionalidad durante el gobierno peronista en su tercera etapa al frente del Ejecutivo Nacional. Los propósitos de esos consensos privilegian para esta región y su producción característica: subsidios y créditos, así como la creación de institutos y estaciones experimentales, para reconstituir la ya depredada riqueza boscosa del país. El “Acta Compromiso del Estado Nacional y los productores para implementar una política concertada de expansión agroforestal” firmada en 1973 y el proyecto de “Creación de la Empresa Forestal Puerto Península en Misiones para la planificación y conservación de los recursos forestales” que data de 1974, forman parte de los documentos principales aquí analizados para ejemplificar este proceso como parte del contexto reinante.

El análisis crítico del sustento legislativo como uno de los instrumentos específicos de esta concertación intersectorial, permite interpretar características, continuidades y discontinuidades en la política agro forestal, más allá de un peronismo que lucha al interior de sus propias filas, en medio de la muerte de su líder (1974), y de los efectos de las crisis nacional (1975) e internacional (1973-74) asociada al petróleo y los países de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), de gran impacto en la realidad argentina. (Horowicz, 2007). Para cumplir con estas metas es necesario definir el planteo teórico que sustenta la concertación. Desde esta perspectiva, la misma será entendida como parte de la toma de decisiones basada en deliberaciones, ordenamientos y acuerdos que derivan generalmente en políticas públicas luego de superar enfrentamientos y disidencias. En tal sentido, se construyen consensos imprescindibles en una Argentina que sufre reiterados y frecuentes vaivenes institucionales. Esos pactos involucran al Estado entendido como aparato institucional y relación social que representa a la sociedad en su conjunto y es instrumento de los sectores hegemónicos, y a los llamados “grupos de interés”, que pueden definirse como una manifestación colectiva de intereses particulares, en contacto directo con los representantes políticos y funcionarios, que derivan generalmente en la direccionalidad que adoptan las políticas públicas. La política de concertación se relaciona -en consecuencia- con una agenda de gestión para crear espacios de diálogo y llegar a resultados operativos, (Compston, Hugh. Beyond Corporatism, 2000; 2002). Es expresión de “una opción que tienen los gobiernos para lidiar con problemas de difícil resolución”, (Licha, 2003:2) como ocurre en la Argentina de la primera mitad de los años 70. La concertación será considerada aquí como un instrumento capaz de promover alternativas generadoras de acuerdos a través de elementos concretos de inclusión o exclusión, según los términos de esos entendimientos entre lo público y lo privado. Se trata de una forma de participación de corporaciones y sectores empresariales en los asuntos del Estado, sin que éstos lleguen a generar el reemplazo de la representación política, pero sí influyendo en ella de modo directo. (Di Tella et alt, 2006: 107).

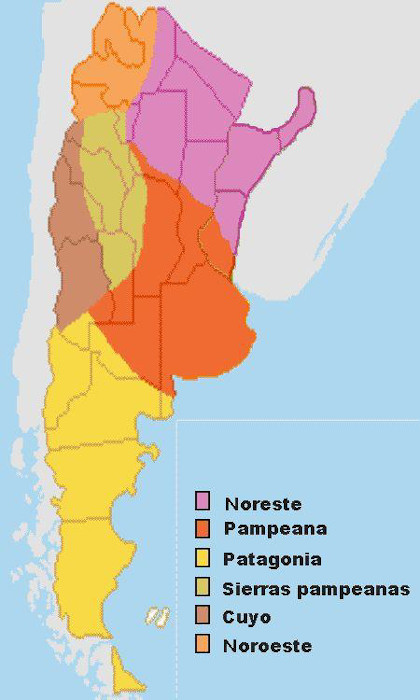

En una segunda instancia y ya definido el concepto central de este estudio, es imprescindible referir una breve caracterización de la región y su producción forestal, previa a esa década de 1970, que forma parte sustantiva del análisis propuesto. En una apretada síntesis puede decirse que el Gran Chaco Argentino (integrado por Chaco, Formosa, Norte de Santa Fe, Santiago del Estero, Este de Tucumán y Salta), es desde fines del siglo XIX la región forestal por excelencia del país. En el Este, el Chaco Santafesino emprende la exportación de rollizos de quebracho colorado y tanino, respaldado por la inversión extranjera y la “fábrica de tanino”, y lo hace a través de las vías fluviales. Se vincula directamente al mercado externo. Desde 1905 opera en esta subregión la poderosa compañía inglesa-alemana "The Forestal Land, Timber and Railways Ltd. S.A.”, reguladora de precios como gran exportadora de rollizos de quebracho taninero, el llamado “oro rojo”, hacia el puerto de Hamburgo, con destino final a distintos puntos de Europa. Sus oficinas comerciales están radicadas en Londres, mientras la parte operativa del negocio se radica en Alemania. El gerenciamiento compartido deriva en situaciones de conflicto para la empresa durante la Primera Guerra Mundial (1914-18), al estar Alemania y Gran Bretaña en distintos bandos bélicos. En los tiempos de posguerra las diferencias pronto encuentran solución, cuando se impone el predominio británico.

En la sección Oeste de esta gran región nordestina, el Chaco Santiagueño explota sus bosques para el mercado interno. Ñandubay, algarrobo, quebracho blanco, son talados con destino a durmientes, postes y leña. El avance del ferrocarril y la instalación del obraje (núcleo urbano-forestal) que radica transitoriamente a los trabajadores, son los pilares sobre los cuales se asienta esta actividad económica. Son estos dos instrumentos sumados a la inversión de los comerciantes y terratenientes de la pampa húmeda ante la ausencia de una gran burguesía local establecida, los que hacen posible la extracción de maderas duras de esta subregión. (Dargoltz, 1985: 101-118; Bruniard, 1975-1978; Cozzo, 1967). En el Chaco Santiagueño se instalan entre 1905-1906 dos importantes Sociedades Anónimas: "Quebrachales Chaqueños" y "Quebrachales Tintina", dirigidas por dos poderosos comerciantes, financistas y terratenientes de la región pampeana, Luis Zuberbhüler y Ernesto Tornquist, respectivamente. (Girbal-Blacha, 2011; Soto, 2006: 91-94; Tornquist y Cía., 1920).

Estas condiciones propias del Gran Chaco Argentino hacen posible que las ganancias obtenidas de la explotación forestal no se reinviertan en el mismo territorio. Se destinan a consolidar los negocios centrales de los inversores nacionales y extranjeros dedicados a esta economía depredadora, en medio del ejercicio inestable de la política y en extremo dependiente del gobierno nacional, cuando en la región predominan los Territorios Nacionales o gobiernos provinciales que no mantienen diálogo fluido con el gobierno central. Esta postergación es el resultado de un Estado ausente al momento de preservar la riqueza forestal. No existen políticas públicas consistentes y sostenidas, capaces de mantenerse en el mediano o largo plazo y que obliguen, al menos, a replantar los bosques y a invertir parte de las ganancias obtenidas en la región de la cual se extrae la riqueza maderera. La situación es parte de los efectos del modelo agroexportador sobre el Nordeste de la Argentina, con una economía extractiva y poco vinculada al saber experto y a la tecnología. (Girbal-Blacha, 2022: 29-56).

Un antecedente significativo lo brinda el crac internacional de 1929 y la ruptura del orden institucional argentino en setiembre de 1930. Son acontecimientos que impulsan la presencia del Estado interventor que hace uso del “saber”, entendido como respaldo de la burocracia técnica, mientras alienta la industrialización sustitutiva de importaciones y subsidia las actividades agrarias mediante organismos específicos de regulación (Juntas Reguladoras de la producción desde 1932). La economía agropecuaria de exportación comparada con aquellas que producen para el mercado interno, es la que más siente los efectos de esta crisis estructural y orgánica, que pone fin al crecimiento hacia afuera de la economía argentina. (Rougier, 2021)

Durante la década de 1940, debido a causas internas (costos de producción, impuestos) y externas (competencia de otros países, de la mimosa y el desarrollo de productos químicos curtientes), se reducen los establecimientos forestales que producen extracto de quebracho chaqueño. Así lo registra en detalle el álbum sobre "El Chaco de 1940" editado por la Comisión Organizadora de la Primera Gran Exposición del Territorio Nacional del Chaco, paradójicamente reunida en la Capital Federal entre noviembre de 1940 y marzo de 1941. Desde 1946 la redistribución del ingreso respaldada en la doctrinaria “justicia social, independencia económica y soberanía política” impulsan la legislación y la toma de decisiones sobre la explotación de los bosques, como una expresión para superar las postergaciones que sufre el Nordeste del país. Son los tiempos del Estado benefactor que lidera el llamado peronismo histórico (1946-1955) cuando se implementa el Régimen Forestal de 1948 (ley 13.273). (Madueño, 1942). El tiempo transcurrido con una mínima presencia estatal, explicita las dificultades para recomponer la depredada riqueza forestal argentina, aún con la demorada implementación de este régimen en favor de la riqueza boscosa (Girbal-Blacha, 2022: 47-48).

A partir de esta perspectiva, la territorialidad como fenómeno complejo, merece ser abordada más allá de la importancia del accionar del gobierno para la construcción social del territorio y de las políticas públicas como expresión del poder legítimo construido desde la deliberación. La práctica gubernamental, la administración pública y su gestión integran y definen la gobernanza, que tiene -a su vez- una dimensión territorial y muestra las diferencias interregionales. (Canales Aliende, 2014: 159-173). La falta de regularidad en las políticas públicas, como un fenómeno que se prolonga en el tiempo, es una de las causas más importantes a la hora de ponderar la exclusión y la marginalidad económica y social como parte de la realidad regional, mientras una burocracia técnica y política que sostiene la regulación institucional, da cuenta de un desempeño estatal ineficiente en la resolución de estas cuestiones. Resulta imperioso entonces construir acuerdos que hagan posible generar "la construcción y el fortalecimiento del Estado” (Otalora Buitrago y Vivas Cortés, 2011: 69-99) para comprender sus controversias y reconocer la diversidad en las realidades del territorio.

Dos décadas y media más tarde de la sanción de aquel Régimen Forestal de 1948, que es un antecedente insoslayable en los 70, se replantea el tema de la preservación de los bosques en la Argentina, pero en un contexto histórico más complejo, inestable, de confrontación y de cambios acelerados, en medio de la descapitalización del ambiente natural de la región que ya se muestra irreversible. La dimensión del problema trasciende la política de aquella primera etapa de concertación de mediados de los años 40 porque también los actores y la coyuntura son otros. En consecuencia, va más allá de los subsidios que se asignaran -por ejemplo- al Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias del Chaco. (Respuela, 2004: 271-320; Zarrilli, 2004: 255-284)). a Priman los acuerdos y acciones basadas en el pragmatismo (créditos, subsidios preferenciales y experimentación agraria) en materia forestal durante estos tiempos del convulsionado tercer gobierno peronista (1973-1976).

En función de estos argumentos, la perspectiva teórico metodológica enunciada y los antecedentes reseñados, se estudian a lo largo de estas páginas, la construcción de consensos y acuerdos que definen a la concertación -más allá de las diferencias y enfrentamientos- como un aspecto sustantivo de la política nacional del complejo período que va de 1973 hasta marzo de 1976. Los dos proyectos agroforestales de 1973-1974, ya mencionados que auspicia el oficialismo, vertebran este recorrido histórico para interpretar -especialmente a partir de fuentes primarias, testimonios y bibliografía de época- los alcances, características, continuidades y cambios en la construcción e implementación de las políticas públicas vinculadas a la economía agroforestal, que distingue -aunque no exclusivamente- a la región Nordeste de la Argentina.

2. El peronismo y la política de concertación agroforestal, 1973-1976

El ejercicio del poder a distancia puesto en práctica por el ex Presidente Juan Perón exiliado en España, se expresa en una nutrida correspondencia y declaraciones públicas, que le otorgan rasgos singulares a la historia argentina de los años 1960-1970. (Perón, 1983, t. 1:255-264; Galasso, 2005). Desde el retorno de Perón (1973) y unido a las dificultades heredadas de la “Revolución Argentina” (1966-1973), la situación reinante en nuestro país expone los efectos de los desencuentros políticos nacionales, en el contexto de la crisis internacional del petróleo, el vacío de poder que deja la muerte del líder peronista el 1° de julio de 1974 y la expresión de una economía jaqueada por la inflación y la inestabilidad a partir de 1975. Estos son los rasgos de un escenario complejo que permiten el despliegue de las “Coincidencias Programáticas del Plenario de Organizaciones Sociales y Partidos Políticos,” acordadas el 7 de diciembre de 1972, por la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación General Económica (CGE), gran parte de las corporaciones agrarias y empresarias, así como por casi todos los partidos políticos. (Brennan y Rougier, 2013; Spinelli, 2021: 135-151; Sáenz Quesada, 2003; Leyba, 2003).

Este es el documento inicial sobre el cual se basa la política de concertación que se propone desde 1973 en el Acta de Compromiso Nacional. Es el resultado de la primera etapa de la política económica que se plasma en mayo con la firma de José B Gelbard, Ministro de Hacienda y Finanzas, el metalúrgico José Ignacio Rucci, Secretario General de la CGT (Confederación General del Trabajo) y el Ingeniero Julio Broner, Presidente de la CGE (Confederación General Económica), cuando se toman definiciones para lograr consensos. (Poder Ejecutivo Nacional, 1973: 303-309). El Acta es el núcleo del “Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional (1974-1977)”. Como lo expresa el propio gobierno nacional, en una coyuntura muy distinta a la de los años 50, la planificación es parte de la acción gubernativa, aunque en los 70 ya no se plantea la confrontación pueblo vs oligarquía, sino la concertación que “no sólo define la posición y el sentido de la acción del Gobierno en el campo económico-social”. Pretende “recoger y expresar una forma distinta de comprender y resolver los problemas nacionales”. La política concertada entre el Estado, los trabajadores, los empresarios y los productores rurales se plantea como un instrumento central que “da participación en la decisión a todos los sectores responsables de hacer, construir y producir”. (Poder Ejecutivo Nacional, 1973: 29). Pretende ser, al mismo tiempo, la promoción de un desarrollo regional, que presta especial atención a los territorios fronterizos del país. El Acta Compromiso del Estado Nacional y los productores tiene como objetivo central estructurar una política de expansión agroforestal como parte de sus bases propositivas. Es ésta la razón primordial para llevar adelante un análisis crítico de dichas cuestiones.

La política forestal recibe tratamientos diversos como parte de esta iniciativa concertada. Se pueden conocer sus características a través de variados proyectos legislativos, que más allá de su éxito relativo permiten singularizar los perfiles adoptados por aquélla, como parte de las acciones del gobierno nacional. Así, por ejemplo, en agosto de 1973, desde el Senado de la Nación se propone la modificación de la ley 13.273 promulgada durante el primer peronismo, en 1948 (arts. 1, 41, 48, 62, 74,75,77), y que refiere a la Defensa de la Riqueza Forestal. Al momento de la sanción de este régimen normativo de 1948, el propósito es declarar “de interés público la defensa, regeneración, mejoramiento y ampliación de los bosques” así como la integración de la industria forestal. El objetivo en los años de 1970 es fomentar las reservas boscosas, para lo cual se destinaría entre un 30 y un 50 % de la recaudación impositiva de exportación (Girbal-Blacha, 2022: 50). El compromiso del Estado es tipificar la calidad de las maderas, crear mercados de concentración de los productos forestales, reglamentar el tráfico de los mismos, instalar aserraderos y secaderos, promoviendo simultáneamente centros de investigación sobre esta actividad. La propuesta explícita es alentar la inversión en este ramo de la economía regional y respaldar con apoyo técnico y crediticio las explotaciones forestales.

Se crea en función de esta iniciativa legislativa el Instituto Forestal Nacional dependiente del Ministerio de Economía. Su administración está a cargo de un Consejo de Administración con representantes de la CGE y de la CGT. Al accionar del Instituto se suma la conformación de una Comisión Nacional de Bosques de carácter honorario para asesorar al Ejecutivo Nacional en esta materia. Mediante estas entidades específicas se pretende fortalecer el organismo de aplicación de la ley de bosques de 1948, más allá del tiempo transcurrido. Lo expresan los justicialistas Héctor J. Cámpora por el Poder Legislativo y José B. Gelbard por la CGE, en el mensaje de presentación del proyecto ante el Congreso Nacional. (Girbal-Blacha, 2022: 50).El resultado -que atiende a los objetivos formulados originariamente- se concreta mediante la sanción de la ley 20.531, el 30 de agosto de 1973 (Vitto, 2012: 111-134).b

Por su parte la Cámara de Diputados -desde el bloque santiagueño del Frente Justicialista de Liberación (FREJULI)- procura reforzar la iniciativa y solicita al Ejecutivo Nacional que informe sobre los ingresos recaudados en materia de explotación forestal, aunque por las confrontaciones intrapartidarias los resultados son negativos.c (Girbal-Blacha, 2022: 50). Suerte similar corre la propuesta presentada por la misma bancada para asignar un subsidio de un millón de pesos al Instituto de Industrialización y Administración de Santiago del Estero con “fines de investigación y nuevas tecnologías” con la finalidad de sostener el programa de aprovechamiento de los distritos forestales. Este proyecto pretende lograr que “las tareas integradoras científicas-tecnológicas-sociales” redunden en beneficio de la postergada provincia de Santiago del Estero. Así lo sostienen los autores de la propuesta.d En esta provincia norteña el enfrentamiento entre Juan Perón y el joven caudillo peronista provincial Carlos Juárez sostenido por un gran clientelismo político, terminan por dividir al FREJULI y perjudican los intereses santiagueños en el concierto nacional. (Picco, 2016: 73-88; Yunes, 2003: 79-89).

El 5 de abril de 1974, esta misma Cámara legislativa plantea otorgar un subsidio para Investigaciones Forestales y Agropecuarias. La beneficiaria en este caso sería la provincia del Chaco a través del Instituto Nacional Forestal, pero -no obstante la mayoría política obtenida por el gobernador justicialista y escribano de profesión Deolindo Bittel, que expresa su cercanía con los gobiernos de Santa Fe y Santiago del Estero- la iniciativa también es archivada.e Por entonces, otras son las preocupaciones de la dirigencia política argentina. Las confrontaciones al interior del Partido Justicialista que ejerce el gobierno nacional, se reflejan de modo directo en los principios que terminan conspirando contra una verdadera concertación. Un Poder Legislativo Nacional inmovilizado da muestras de los límites de la política deliberativa que debiera encarnar. (Picco, 2013: 185-211).

Como parte de las "Coincidencias Programáticas del Plenario de Organizaciones Sociales y Partidos Políticos" suscriptas con las provincias ante la situación económico financiera que vive el país y basándose en los fundamentos del documento firmado el 7 de diciembre de 1972, el Ejecutivo Nacional avanza para concretar la firma de un Acta de Compromiso con los productores. El objetivo es articular una política concertada de expansión agropecuaria y forestal. El Acta se firma el 7 de setiembre de 1973 y reúne las características de un Plan Económico-Político-Social, que propone "criterios de planificación concertada", como parte de la recomposición necesaria de la economía argentina. Son éstas las expresiones que subraya el Poder Ejecutivo en su mensaje dirigido al Congreso Nacional, como parte del compromiso de las entidades privadas y la acción pública para sostener las directivas de este acuerdo que se proyecta hasta marzo de 1985, así como para asegurar la expansión de la producción y la vigencia de normas adecuadas y estables para el campo. El Acta resulta una mejora significativa en la redistribución del ingreso así como una mayor eficiencia para todas las empresas rurales.f No obstante, los resultados efectivos se demoran, en medio de la disidencias generadas al interior del propio gobierno.g

En mayo de 1974 el eje de la concertación se desplaza. Es cuando a partir de un proyecto legislativo se propone un régimen especial para el reconocimiento de los obreros forestales, mientras otro, procura implementar un régimen jubilatorio especial para los trabajadores rurales en general y los forestales en particular. La primera propuesta es presentada por los diputados del FREJULI por Santiago del Estero, Luis Lucena y Juan Rafael, vinculados a la Democracia Cristina y al juarismo provincial. (Picco, 2016: 197; Tenti de Laitán, 1993: 193-209; Zurita y Tasso, 1982 y Girbal-Blacha, 2022: 51). La proposición es parte de la sanción definitiva de un proyecto tratado en esa Cámara legislativa en noviembre de 1973 -cuando Carlos Juárez ya había ganado la gobernación provincial- con la finalidad de otorgar prioridad al reconocimiento como trabajo en relación de dependencia al que realizan los trabajadores de las empresas forestales, quienes perciben bajos salarios y realizan duras tareas, como los legisladores declaran explícitamente. En los argumentos que éstos esgrimen se destaca como prioridad el hecho de que son estos trabajadores quienes al final de sus vidas difícilmente logran beneficiarse del régimen jubilatorio, especialmente porque los aportes descontados no ingresan en las respectivas cajas previsionales. Las empresas, suelen no derivar allí esos aportes y tampoco los que deben completar ellos como empleadores. La aprobación de esta disposición resulta importante para los habitantes del Gran Chaco Argentino, tal como lo expresan los diputados autores de esta iniciativa.

Durante el mes de setiembre de ese año, nuevamente es el diputado Lucena -como miembro informante- quien completa la iniciativa anterior, proponiendo la jubilación anticipada para los obreros forestales (52 años de edad y 30 de servicio) dadas sus condiciones laborales “penosas, riesgosas e insalubres”, que determinan “una vejez y agotamiento físico prematuros” (Girbal-Blacha, 2022: 51). El propósito es acordar un régimen especial, tal como el que se concede por decretos de los años 1968 (4257) y 1972/73 (5912; 1805; 937) a portuarios, estibadores y personal de servicios eléctricos, entre otros. De todos modos, la tarea no resulta sencilla, ya que a las disidencias políticas internas del peronismo de la provincia de Santiago del Estero de donde procede Lucena, se suman las presiones de las empresas y empresarios forestales. Son ellos quienes despliegan su poder e influencias, en el momento que el proyecto pasa para su tratamiento a la Comisión de Previsión y Seguridad Social, cuando la iniciativa no logra convertirse en ley.h

Hay otros proyectos legislativos que pretenden cambios menos drásticos, como el fomento de estaciones experimentales forestales y viveros para repoblar los bosques nativos, mientras se alienta con mayor éxito el respaldo crediticio como parte de la concertación en el sector forestal durante los años de 1970. Sobre esta última cuestión varios diputados nacionales proponen a mediados de 1975 modificar el artículo 59 de la ley 13.273 de 1948, con el objeto de permitir que también los bancos provinciales puedan acordar créditos especiales para reforestación, industrialización y comercialización de productos forestales (Girbal-Blacha, 2022: 52). En estos casos la política concertada cuenta con el aval de las empresas dedicadas a la explotación de los bosques y el 30 de setiembre de 1975 se sanciona la ley 21.111. En cuyo texto se dispone que el Banco de la Nación Argentina, el Banco Nacional de Desarrollo (ex Banco de Crédito Industrial) y los bancos provinciales oficiales o mixtos acuerden “a los particulares créditos de carácter especial para trabajos de forestación, reforestación, industrialización y comercialización de productos forestales”.i La decisión positiva y de rápida resolución es una muestra explícita del sector que conserva el poder para que la concertación resulte exitosa, en función de sus propios intereses.

Como expresión de esta serie de medidas legislativas para sostener la política forestal, aunque varias se frustren y conduzcan a una aplicación discrecional de la concertación, se lleva adelante el análisis particular de los dos casos centrales propuestos en la introducción de este estudio como expresión de las características microhistóricas del mismo. (Burke, 2008: 262-265; Espada Lima, 2006; Serna y Pons, 2019: 99-126). El propósito es desplegar lo que Jacques Revel denomina un “juego de escalas” con su conjunción de matices y pertinencias, para promover una lectura distinta de la historia y recuperar la complejidad de los procesos mediante estudios específicos; es decir, como parte de una “ciencia de las preguntas generales, pero que debe preservar lo local, lo específico, usándolo más bien como una mina de preguntas, sin proponer generalizaciones impropias”. (Levi, 2019: XVII).

3.Estudio de casos

3.1. El Acta Compromiso del Estado Nacional y los productores para promover la expansión agroforestal

En agosto de 1973, el gobierno y los productores rurales suscriben el “Acta de Compromiso del Campo”. El propósito es fijar los lineamientos de una política concertada de expansión agropecuaria y forestal de modo integral, en consonancia con las “Coincidencias Programáticas” firmadas en diciembre del año anterior. Ambas partes asumen a través del Acta, adoptar las medidas necesarias para lograr el “crecimiento acelerado de la producción”, con el objetivo de “romper el estancamiento económico y social que genera el monocultivo” y lograr así la integridad territorial, económica y social de la Nación. Sus principales desafíos se expresan entonces en: el aprovechamiento de la tierra, buscando contrarrestar el minifundio y asegurando una justa distribución del ingreso, en consonancia con los tradicionales principios doctrinarios del peronismo. Para quienes gestan el acuerdo, la propuesta es cumplir con las metas fijadas para elevar “el nivel de vida de la población, detener el proceso inflacionario e incrementar la participación argentina en el mercado mundial, a fin de superar el estrangulamiento externo y consolidar un desarrollo autónomo”. (Poder Ejecutivo Nacional, 1973: 11-12). Cuando se firma el Acta el 7 de setiembre de 1973, se estipula su vigencia hasta el 25 de mayo de 1977. Es parte de una “planificación concertada” para "asegurar la expansión de la producción y la vigencia de normas adecuadas y estables para el campo argentino", que al mismo tiempo pueda generar -como se expuso- "una mayor eficiencia en todas las empresas rurales"j, mientras procura orientar los planes de los productores conforme a “las metas preliminares de expansión de la producción en base a estudios oficiales realizados” por trienio. (Poder Ejecutivo Nacional, 1973: 320).

Alcanzar los objetivos enunciados, implica: establecer normas y criterios para regular la actividad agropecuaria y forestal, promover la productividad en el interior del país, conservar y mejorar el suelo y el medioambiente rural, impulsar la tecnología agraria, así como organizar la política impositiva y comercial para el sector, incentivar la participación conjunta del productor y el trabajador rural, acrecentar la organización cooperativa y lograr “la integración horizontal y vertical de la producción agropecuaria y forestal.” (Poder Ejecutivo Nacional, 1973: 321). En este sentido, mejorar la estructura agraria y "materializar el efectivo desplazamiento de la frontera agropecuaria", para corregir los desequilibrios regionales se presenta como una condición imprescindible para lograr “absorber la desocupación y el subempleo en el medio rural, como "objetivo prioritario de la política económica nacional", k como lo expone el documento.

La participación concertada resulta el instrumento necesario y para que se pueda llevar a cabo deben participar todos los interesados en las actividades rurales (Sociedades, Cooperativas, Federaciones agrarias, Asociaciones, Cámaras empresarias y gremiales, Corporaciones, Consejos); especialmente si impulsan temas sensibles para el mundo rural como: el régimen de tenencia de la tierra, la política de ingresos, el sistema de comercialización, la regulación impositiva y crediticia, el seguro agrícola, el desarrollo tecnológico y la diversificación productiva.l Para alcanzar estos fines, el Acta indica que el Ministerio de Economía debe crear una Comisión permanente integrada por representantes de los productores, las cooperativas, los trabajadores rurales, las industrias derivadas, los proveedores del agro, los consumidores y el propio Estado, que con apoyo técnico y financiero estudie y elabore medidas de política agraria y forestal. El documento recibe la firma de 99 representantes del sector agropecuario y boscoso de todo el país. Toda una demostración de la importancia que se le asigna al tema para la Argentina en su conjunto (Poder Ejecutivo Nacional, 1973: 324-325), pero que el Proceso de Reorganización Nacional frustraría el 24 de marzo de 1976.

Tal como ocurriera en los tiempos del peronismo histórico (1946-1955) el campo vuelve a ocupar un lugar estratégico en la planificación económica, política y social durante esta tercera gestión peronista. En la segunda mitad del decenio de 1940, el aporte de la renta agraria había permitido sostener a la pequeña y mediana industria que producía para el mercado interno, a cambio de créditos oficiales ventajosos, y desde 1950 lo haría como eje central de “la vuelta al campo” auspiciada por Juan D. Perón al amparo del acceso al crédito de habilitación rural para los diversos y variados sectores agrarios. (Girbal- Blacha, 2003). En los años 70, es la concertación como instrumento político exitoso, especialmente a través del crédito y los subsidios, la que define gran parte del comportamiento de un peronismo al frente del gobierno nacional, que se ve acosado en sus objetivos por el conflicto y las divisiones internas.

Los enfrentamientos ocurridos en el partido gobernante, así como la muerte del Presidente Juan Perón el 1° de julio de 1974 y la crisis petrolera internacional, son factores que complican la situación económica, social, institucional y política de la Argentina. En este contexto, durante 1975 son los legisladores comunistas Jesús Mira (diputado por la provincia de Buenos Aires y defensor de los derechos de los trabajadores) y Juan Carlos Cominguez (diputado por la Capital Federal, docente, promotor del sindicalismo), ambos de la Alianza Popular Revolucionaria, los que a pesar de los efectos críticos que vive el país producto de las decisiones del Ministro de Economía Celestino Rodrigo que habrán de desembocar en un proceso inflacionario conocido como “el rodrigazo”, quienes formulan un pedido de informes al Ejecutivo Nacional, que luego de la muerte de Juan Perón está a cargo de su viuda y Vicepresidente de la Nación María Estela Martínez. Los protagonistas de ese pedido elevan su voz y manifiestan, también en este tema, sus enfrentamientos con el gobierno de turno.

Los propósitos de esta solicitud quedan al descubierto cuando se expone la necesidad de conocer el cumplimiento de las “Coincidencias Programáticas” acordadas a fines de 1972 y los resultados del Acta de Compromiso firmada en setiembre de 1973 con los productores rurales con el objetivo de promover la expansión agropecuaria y forestal. A través de este pedido de informes al gobierno central los diputados nacionales mencionados solicitan que se expliquen las razones por las cuáles en dos años y medio de gobierno no se han tomado las medidas del caso para atender la situación del sector agropecuario en tanto sustento de la economía argentina. Se suma a esta exigencia el reclamo de argumentos que precisen por qué no funciona desde octubre de 1974 la Comisión Nacional de Política Concertada con: el sector agrario y forestal, la CGT, la CGE, la Federación de Cooperativas de Consumo, que fuera designada por el Ejecutivo Nacional para poder cumplir con los acuerdos del Acta Compromiso. Estas presentaciones y denuncias, que también encuentran eco en un sector del oficialismo, muestran una vez más, que cuando el peronismo no confronta hacia afuera, lo hace al interior de sus propias filas, especialmente si éstas están enfrentadas.

Por otra parte surge de estas mismas presentaciones que se conservan en el archivo histórico parlamentario, las formas concretas de cómo se busca presionar a la Presidente de la Nación y su equipo más cercano de colaboradores liderado por José López Rega, mediante múltiples reclamos, como el que refiere a la demora en el envío al Congreso de la Nación del proyecto de ley agraria nacional en proceso de revisión; mientras se le exige una pronta solución para evitar los desalojos rurales.m Son estas acciones sobresalientes llevadas a cabo por la Cámara de Diputados ante la Presidencia de la Nación, las que muestran desde el ámbito político institucional los desencuentros y divisiones en el partido gobernante. Los pedidos ingresan para su estudio a la Comisión de Agricultura y Ganadería de esta Cámara el 21 de noviembre de 1975. La respuesta a los mismos es el silencio. En primer lugar, por las consecuencias derivadas de la muerte del Presidente Juan Perón y las diferencias intrapartidarias, pero también como resultado de la temprana gestación del golpe de Estado de 1976. Finalmente, el trámite pierde estado parlamentario en mayo de 1985, cuando en medio de la compleja herencia que recibe el retorno a la democracia por parte del “Proceso de Reorganización Nacional”, el asunto se archiva. Los esfuerzos por construir una política concertada eficiente naufragan ya a fines de 1975, y estos documentos resultan testigos que exponen el agotamiento de Isabel Martínez de Perón durante su errática gestión al frente del Ejecutivo Nacional.n

3.2. La Empresa Forestal Puerto Península en Misiones: planificación y conservación de los recursos forestales

El otro estudio de caso analizado en este estudio histórico, también se enmarca en el “Acta Compromiso del Estado y los productores para una política concertada de expansión agropecuaria y forestal” de 1973. El proyecto de ley es presentado en la Cámara de Diputados de la Nación, durante agosto de 1974, por los diputados del FREJULI (Frente Justicialista de Liberación) por la Capital Federal, Alberto Eleodoro Stecco y Julio Donato Bárbaro, este último ligado a un grupo de destacados ingenieros forestales.o La propuesta tiene como objetivo crear la Empresa Forestal Puerto Península, con sede en el departamento de Iguazú, provincia de Misiones. Es, sin dudas, una expresión del peronismo de entonces que se empeña en conciliar los intereses del Estado con los privados, como lo sostiene el dirigente peronista Julio Bárbaro. De ahí la denominación de “empresa” que se da a este emprendimiento. Gobierna por entonces la provincia de Misiones, el escribano y miembro del FREJULI, Luis Angel Ripoll, quien ante la muerte en un accidente aéreo del gobernador Juan Manuel Irrazábal y el vicegobernador César Ayrault, debe asumir -en su calidad de Presidente de la Legislatura local- el gobierno misionero, aunque con más limitaciones que Irrazábal para ejercer el poder. El sustento de esta empresa, tal como propone el proyecto, serían por un lado 16.790 hectáreas pertenecientes al Consejo Agrario Nacional, sumadas a otras 12.420 hectáreas que por decreto ley 19.478 del 4 de febrero de 1972 se transfirieran al Parque Nacional Iguazú (art.2). La Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente es la entidad administrativa propuesta en este proyecto como el nexo del Poder Ejecutivo con la empresa.p Se precisa en el texto que las tierras que pasaran en propiedad a la empresa no podrían ser enajenadas ni canjeadas sin contar con la aprobación del Senado Nacional, aunque sí podría adquirir tierras cuando su estado financiero así lo permitiera (art. 13).

“De acuerdo a la política dictada por el gobierno nacional, de resguardo y explotación de los recursos naturales”, (Cámara de Diputados de la Nación, 1974: 2268) el propósito de la empresa mencionada es planificar y conservar las riquezas forestales y sus derivados. Operaría como una entidad descentralizada, con capacidad de derecho público y privado, integrando su patrimonio los aportes del Tesoro nacional, los bienes que esta ley le transfiera, el producido de sus operaciones, subsidios, donaciones y legados, que se vinculen a su objetivo. Los considerandos del proyecto explicitan que éste es el mecanismo para retomar los lineamientos en la materia del primer gobierno peronista, correspondientes a 1949, que se vieran interrumpidos en sus propósitos principales por la acción del golpe de Estado de 1955. Así lo exponen los autores del proyecto al momento de su presentación y debate ante el cuerpo legislativo.q

Esta empresa, tal como se mencionó, tendría desde sus inicios carácter descentralizado (art. 5) y recibiría $1.700.000 del Tesoro, asignados en el presupuesto del Consejo Agrario Nacional. Estarían a su cargo múltiples funciones: adquirir derechos y obligaciones; otorgar compensaciones y créditos; realizar estudios e investigaciones forestales en la región; ejecutar trabajos de reforestación; industrializar la materia prima; realizar todos los trabajos necesarios para mejorar rindes y optimizar cultivos; desarrollar la infraestructura necesaria que además asiente población; proponer al Ejecutivo sus estatutos de funcionamiento; dictar su reglamento interno; efectuar “todo tipo de convenio de complementación económica, técnica, financiera o de investigación” con organismos nacionales, provinciales o municipales, así como otros de carácter comercial e industrial con el sector privado siempre que los mismos estuvieran referidos a su objetivo específico. Se dispone, simultáneamente, que la Empresa Forestal Puerto Península estaría eximida del pago de todo tipo de impuesto y podría emitir bonos, warrants y debentures para dar cumplimiento a los objetivos asignados en este proyecto de ley. (Cámara de Diputados de la Nación, 1974: 2267) En esta nueva gestión del peronismo en el poder, lo público y lo privado se asocian en busca de una política generadora de consensos y acuerdos. Esta empresa es una expresión acabada de esos propósitos.

Acerca de la administración de este emprendimiento forestal público-privado y en el contexto de la política concertada del peronismo de los 70, la misma estaría a cargo de un Administrador y un Subadministrador, debiendo ser el segundo de ellos un ingeniero forestal o agrónomo especializado en forestación. Los dos serían designados por el Poder Ejecutivo. También se crearía un consejo asesor con el objetivo de participar obligadamente en las decisiones fundamentales de la empresa. Lo integrarían 2 representantes del personal técnico, 2 del administrativo y 2 de los obreros de la empresa (art.9). En todos los casos estos funcionarios tendrían que ser argentinos nativos o naturalizados con no menos de 15 años de residencia en el país. Un requisito necesario es que no podrían participar en empresas o sociedades forestales o vinculadas al objetivo de la Empresa Forestal Puerto Península. El Poder Ejecutivo designaría una doble sindicatura (art. 10). Por un lado, un síndico titular y por otro, un suplente. Ambos tendrían que ser profesionales ya sea en economía o abogado; mientras la supervisión de las cuestiones técnicas de este emprendimiento, que también las desempeñaría un síndico titular y otro suplente, tendrían que contar con profesionales que tuvieran formación en ingeniería agronómica y/o forestal, como requisito necesario.

Otra de las condiciones singulares de este estudio de caso referido a la Empresa Forestal Puerto Península, está referido a la necesidad de mantener un 80 % de su superficie forestada, mientras el resto podría destinarse a cultivos propios de la región (art. 11). Se admitía el establecimiento de viviendas y talleres necesarios para cumplir con sus objetivos, debiendo elevar anualmente ante el Poder Ejecutivo, una planificación de sus actividades. Cumplidos estos propósitos y conforme a los principios constitucionales, a partir del segundo año de funcionamiento la empresa distribuiría sus utilidades reales hasta un monto no inferior al 30 %, entre empleados, obreros, técnicos, profesionales y directivos que la integraran. El 70 % restante debía estar destinado a reinversiones, con el objeto de llevar a cabo una explotación e industrialización forestal en “forma racional” y redituable para la región. (Cámara de Diputados de la Nación, 1974: 2269).

Una vez que el proyecto fuera elevado a las Comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, de Agricultura y Ganadería, y de Presupuesto y Hacienda, para su estudio y tratamiento, se produce un dictamen en minoría. En este texto se propone la transferencia a la provincia de Misiones de sólo las 16.790 hectáreas, es decir, de aquéllas tierras que están bajo el dominio del Consejo Agrario Nacional, aduciendo en la propuesta el atractivo turístico que tiene esa zona y como un reconocimiento pleno del federalismo, que sin dudas recorta el objetivo del proyecto original de manera significativa. La situación es compleja en el ámbito provincial y de enero a mayo de 1975 la Presidente María Estela Martínez de Perón nombra interventor en Misiones al justicialista y profesor santafesino Juan Carlos Taparelli. El informe que debe acompañar el proyecto se produce poco después de esta intervención, en agosto de 1975. Es el momento en que gobierna Misiones el escribano y militar Miguel Angel Alterach, de la rama más conservadora del peronismo, que impulsa la colonización mediante ligas agrarias, mientras propone la realización de varias obras energéticas locales e inaugura la fábrica Papel Misionero, vinculada a esta iniciativa de la Empresa Forestal Puerto Península. (Bartolomé, 1982: 25-56; Ramírez Llorens, 2014).

Las confrontaciones al interior del Partido Justicialista se dejan sentir también en este asunto. Entonces, y conforme a los cambios ocurridos en el gobierno de la provincia nordestina de triple frontera, la propuesta de los legisladores es que ambos dictámenes vuelvan en revisión a la Cámara de Diputados en pleno. La difícil coyuntura económica que vive el país durante ese año demoran su tratamiento, y el golpe de estado ocurrido el 24 de marzo de 1976, deja el proyecto en suspenso. Finalmente, pasa al archivo parlamentario el 2 de mayo de 1985, sin resultados inmediatos para con los objetivos que se plantearan en sus orígenes, pero como un testimonio valioso de las correcciones doctrinarias que se operaran en el peronismo gobernante de inicios de los años 70.r

4. Reflexiones finales

Este estudio histórico ha pretendido demostrar las características, alcances y límites de la concertación como uno de los instrumentos fundamentales utilizados para articular la acción política del denominado “tercer peronismo”, es decir, el que gestiona el rumbo de la Argentina entre 1973 y marzo de 1976 cuando la democracia se ve interrumpida por el Proceso de Reorganización Nacional. Los acuerdos, pactos y actas de compromiso dan consistencia a ese accionar que promueve desde el ejercicio del poder, la concertación política en general y la socioeconómica en particular desde 1972. Ya no hay cabida para la confrontación “pueblo vs. oligarquía” propia del peronismo que gobernara el país entre 1946 y 1955. En los años de 1970, aun desde el discurso y la acción legislativa, se auspicia e incentiva el consenso, como una herramienta que permita gobernar a un peronismo dividido y que confronta interna y externamente.

La investigación que aquí se desarrolla, está basada esencialmente en fuentes primarias. Como se expone en la introducción, el objetivo central es caracterizar y hacer un análisis de los aspectos prácticos de esa política a través de una lectura crítica de los documentos, especialmente de aquellos que están vinculados con la economía agropecuaria y forestal, como expresión del ordenamiento del territorio, la construcción desigual del espacio, así como de las fronteras (flexibles o no) que se manifiestan también en el ejercicio del poder, su dimensión y regulación. Pero, al mismo tiempo, este texto pretende reflexionar acerca del ejercicio de una política concertada, aquella que busca consensos, como "el único medio para superar lo particular, para alcanzar lo general". (Schmidt de Friedberg, Neve y Cerarols Ramírez, 2018: 128). El estudio de casos aquí presentados, descriptos e interpretados, refiere a la cuestión agroforestal asociada esencial e históricamente al NEA, pero además muestra un alcance mayor cuando plantea la preocupación por el deterioro del medio ambiente, que en el largo plazo padeciera la indiferencia del Estado y la ausencia de políticas públicas capaces de incentivar el desarrollo y la coordinación del uso racional del suelo y de los recursos naturales. Esa carencia induce al fortalecimiento del mercado frente al Estado y es un factor decisivo al momento de evaluar la falta de integración regional, porque tal como aquí se expone la concertación sólo opera como un instrumento parcial y en función de algunos intereses particulares, restándole eficacia a esta interesante forma de hacer política promovida desde el gobierno peronista durante los primeros años de la década de 1970, más allá de sus confrontaciones internas.

En la región del NEA -con mayoría de Territorios Nacionales hasta mediados del siglo XX- la vulnerabilidad se hace explícita, como resultado de la presencia de una burguesía inversora procedente de regiones más ricas del país, vinculadas al núcleo del modelo agroexportador, que se beneficia con la explotación de los recursos naturales, sin invertir en dicha región las ganancias que de allí obtiene, al menos en un porcentaje significativo. Seguramente, porque sólo es posible un desarrollo sustentable si se cuenta con un modelo territorial sostenible del cual se carece. (Zoido Naranjo, 2007: 24). En estas páginas el análisis de las políticas públicas permite comprender las características singulares de la región forestal y el despliegue que ejerce en ella la burocracia, en tanto instrumento o estrategia de los sectores dominantes que responden a sus propios intereses. Al mismo tiempo devela la acción o la falta de ella, por parte de la administración pública (nacional, regional y local) cuando no supervisa ni evalúa los efectos de la legislación vigente. (Urteaga, 2010: 13-24; 195-196). El Estado, las políticas públicas, la burocracia técnica y el saber experto, no tienen igual presencia en todas las regiones argentinas. Las redes de políticas públicas que se vinculan a la gobernanza dejan al descubierto las flaquezas del Estado, al menos durante el tiempo histórico a que alude este trabajo. (Fontaine, 2015).

Cuando el peronismo retorna al gobierno nacional en 1973 se tornan visibles las limitaciones y heterogeneidades del sector agrario, aunque la política de concertación se sostenga no sólo en los acuerdos políticos, sino en la conciliación entre lo público y lo privado, en el crédito, las mejoras científico tecnológicas para esta área de la economía y se firmen actas de acuerdo con diferentes sectores económicos. En el caso del Acta Compromiso del Estado Nacional y los productores para implementar una política concertada de expansión agroforestal que se firma en 1973, y al año siguiente cuando se presenta el proyecto que pretende crear la Empresa Forestal Puerto Península en Misiones, se advierte la voluntad oficial para la planificación y conservación de los recursos forestales. No obstante, el análisis crítico de ambos casos, deja expuestos los límites de la política concertada de estos años, así como las causas de sus restricciones.

Las disidencias, ausencias de liderazgo y las crisis económica e inflacionaria que vive la Argentina de entonces, enmarcan el debilitamiento de la autoridad presidencial en manos de María Estela Martínez, ante la visible confrontación y fractura del peronismo, así como los efectos de la crisis petrolera internacional, que, trastocan la gobernabilidad en medio de la incertidumbre mundial y nacional. A estos factores se suman otros no menos importantes, como la decadencia del Estado de bienestar, el surgimiento de nuevas características del mercado que progresivamente ocupa más espacios centrales en la toma de decisiones, mientras aumenta la complejidad y el malestar social, ante la debilidad institucional por la que transita el país. Gran parte de las propuestas legislativas aquí analizadas se ven frustradas por este contexto complejo e inestable. De esa política de concertación referida, solamente un aspecto parece tener éxito. Se trata del crédito que desde el Estado se ofrece en condiciones ventajosas a los actores más poderosos del sector forestal. Son ellos quienes, una vez más, tienen el amparo legal necesario para lograr avances exitosos. Hacia finales de 1975 es evidente el deterioro de una concertación amplia e inclusiva como la que se anunciara en 1973. Una vez más la Argentina pierde su oportunidad de plasmar un desarrollo equilibrado y equitativo. Esa pérdida conduce al país a sucumbir ante una nueva ruptura del orden institucional en marzo de 1976 y a tener que afrontar sus consecuencias más dramáticas para la pervivencia democrática.