Una de las principales metas de las investigaciones bioarqueológicas ha sido explorar la evidencia de patrones de actividad y de uso del cuerpo de las sociedades del pasado a través del estudio de la expresión de distintos marcadores óseos (Jurmain y Villotte, 2012; Lieverse et al., 2009, 2013; Molnar, 2010; Schrader, 2012; entre otros). Actualmente, el análisis de cambios entésicos (CE) representa uno de los abordajes más prometedores para este fin (Hawkey y Merbs, 1995; Henderson y Alves Cardoso, 2013; Henderson et al., 2013; 2016; Jurmain y Villotte, 2010; entre otros). Se denominan CE a las variaciones del aspecto morfológico normal del hueso que ocurren en los sitios donde se unen a ellos los músculos (Henderson et al., 2017; Villotte et al., 2016). A estos sitios se los conoce como entesis, los cuales son definidos como las áreas de los huesos donde se insertan los músculos por medio de formaciones tendinosas, aponeuróticas, ligamentos o cápsulas formadas por fibras colágenas (Mariotti et al., 2007). Además, las entesis actúan como áreas de concentración de estrés cuya principal función es disipar el estrés excesivo lejos de los puntos de inserción (Benjamin et al., 2006; Schrader, 2012). El estrés continuo de un músculo o grupo de músculos le exige a la entesis adaptarse a estas demandas, lo cual promueve al desarrollo de cambios óseos que garanticen la resistencia del área a una fuerte tracción muscular (Alves Cardoso, 2008).

Es importante destacar la naturaleza no patológica y la etiología multifactorial de los CE (Jurmain y Villotte, 2010). Factores tales como la edad, hormonas, tamaño corporal, traumatismos y la presencia de enfermedades, entre otros, influirían en la expresión de los mismos (Alves Cardoso y Henderson, 2010; Henderson et al., 2013; Jurmain et al., 2012; Mariotti et al., 2004; Milella et al., 2012; Niinimäki, 2011; Zumwalt, 2006). Sin embargo, debido a la variabilidad morfológica que pueden presentar las entesis en respuesta a las demandas musculares y, consecuentemente, a su potencial aplicación para la reconstrucción del comportamiento de las sociedades pasadas, en los últimos años ha surgido un creciente interés en el estudio de los CE como marcadores de estrés mecánico (Alves Cardoso y Henderson, 2010; Hawkey y Merbs, 1995; Henderson et al., 2013, 2016; Mariotti et al., 2004; Villote, 2006; Villotte et al., 2010; Weiss, 2004). Los CE reflejarían el estrés biomecánico experimentado por los individuos y, por lo tanto, se han constituido como marcadores esqueléticos de actividad que permitirían realizar aproximaciones para el reconocimiento y la identificación de patrones de actividad física a partir del análisis de restos óseos humanos (Giannotti, 2020; Henderson et al., 2017; Michopoulou et al., 2016).

Se distinguen dos categorías de clasificación de las entesis de acuerdo al tipo de tejido presente en el sitio de inserción: fibrosas (EF) y fibrocartilaginosas (EFC) (Benjamin et al., 1986, 2002; Benjamin y McGonagle, 2001; Cooper y Misol, 1970). Las EF conectan tendones o ligamentos directamente con el hueso o indirectamente a través del periostio mediante densas fibras de tejido conectivo, sin que se observe evidencia de diferenciación del fibrocartílago. Este tipo de inserciones se encuentran mayormente en las diáfisis de los huesos. Las EFC son sitios en los que ha ocurrido la condrogénesis, por lo que se distinguen cuatro zonas diferentes: densas fibras de tejido conectivo (tendón o ligamento), fibrocartílago sin calcificar, fibrocartílago calcificado y hueso subcondral. Las EFC son características de epífisis de huesos largos (Benjamin y Ralphs, 1998; Benjamin et al., 2002). Ambos tipos de entesis difieren en la forma en que modifican su aspecto frente al estrés mecánico. En EFC, la apariencia normal (i.e.; sin cambios) se presenta como una superficie suave, carente de rugosidades, poros u otras alteraciones, por lo que resulta indistinguible de las áreas del hueso cubierto solamente por periostio (Benjamin et al., 1986; Henderson et al., 2013). En estas zonas, los vasos sanguíneos no atraviesan la inserción de los tendones fibrocartilaginosos, por lo tanto, estas áreas también carecen de forámenes vasculares. Las EF, en cambio, no tienen una apariencia normal inicial fácilmente identificable. Éstas presentan marcadores distintivos tales como tubérculos, bordes, fosas y oquedades (Benjamin et al., 1986; Benjamin y Ralphs, 1998). El método de relevamiento de CE mayormente empleado por los bioarqueólogos ha sido el propuesto por Hawkey y Merbs (1995). Sin embargo, este método no discrimina entre EF y EFC, lo cual representa una seria limitación. Uno de los principales problemas en considerar a las EF para explorar los niveles de actividad física es que la información clínica sobre este tipo de entesis es escasa y no se han observado correlaciones entre la expresión de sus cambios y la intensidad de la actividad física (Henderson et al., 2013; Jurmain et al., 2012). Esto ha llevado a que, con el fin de unificar criterios que permitan estandarizar el registro de los CE, en los últimos años se hayan desarrollado nuevos métodos de relevamiento y estudio (Henderson et al., 2013, 2016, 2017; Mariotti et al., 2004; Villotte, 2006). Actualmente, el Nuevo Método Coimbra (Henderson et al., 2016, 2017), ya aceptado y empleado en gran número de trabajos que abordan el análisis de CE (Giannotti, 2020; Peralta, 2017, 2020; Salega, 2017; Salega et al., 2017; entre otros), resulta uno de los que goza de mayor consenso entre los investigadores en bioarqueología debido a que presenta una metodología estandarizada que facilita tanto su aplicación como la realización de comparaciones entre los resultados de distintos estudios.

Cementerio La Falda (SJ Til 43)

El sitio La Falda es un área con entierros humanos localizada en el tramo medio de la quebrada de Humahuaca, en la actual localidad de Tilcara (Jujuy) (Fig. 1). Se trata de un cementerio caracterizado por la presencia de estructuras funerarias conformadas por un pozo vertical y una cámara lateral (Mendonça et al. 1997). Fechados radiocarbónicos efectuados sobre hueso ubican al sitio entre los años 1460 y 1639 cal AD (Beta- 153720=380±40BP; Beta-153721=370±40BP) (Arrieta et al., 2018). Estos fechados, junto con el hallazgo de elementos de origen europeo en el interior de las tumbas, confirman la pertenencia de este sitio al período Hispano-Indígena inicial (1536-1600/1700AD), un momento del desarrollo de las sociedades del noroeste argentino (NOA) en el cual se evidencia tanto la influencia cultural incaica como también los primeros indicios del contacto con los europeos (Bordach et al., 1998; Arrieta et al., 2018). Sin embargo, Mendonça et al. (1997) sugieren que los conquistadores europeos todavía no habían efectivizado la colonización de estos territorios en el momento que se formó este sitio.

FIGURA 1 Mapa indicativo de la ciudad de Tilcara, Jujuy (Argentina) en donde se hallaron los restos del sitio La Falda (SJ Til 43).

En el sitio La Falda se han excavado un total de 25 entierros y se han recuperado restos esqueléticos correspondientes a 34 individuos. Las tumbas excavadas mayormente contenían entierros primarios simples que presentaron muy buen grado de preservación e integridad. Además, los difuntos fueron inhumados junto con sus vestimentas, objetos personales y numerosas ofrendas. Entre el ajuar que acompañaba a los difuntos es evidente la existencia de inclusiones posiblemente vinculadas al género del individuo inhumado (Bordach, 2006). Además, Bordach (2006), a partir del análisis de la distribución espacial de las tumbas, de la relación de proximidad entre estructuras funerarias y del ajuar relativamente rico que acompañaba a los entierros, postula que el sitio La Falda podría representar a un sector con entierros de personas de alta jerarquía dentro de la comunidad local.

Debido al muy buen estado de preservación e integridad que presentan los restos óseos, el conjunto osteológico del sitio La Falda representa una interesante muestra para desarrollar el análisis de CE. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el conjunto está conformado por individuos de ambos sexos y de distintas categorías de adultos, el presente trabajo tiene como propósito realizar un análisis exploratorio para observar las correlaciones existentes entre la frecuencia y severidad de los CE y la lateralidad, el sexo y la edad en el conjunto osteológico conformado por los individuos adultos del sitio La Falda. De este modo, se pretende inferir, de forma exploratoria, los niveles de estrés biomecánico experimentados por los individuos que conformaron esta sociedad agropastoril del NOA en momentos antes de la colonización efectiva por parte de los contingentes europeos. Además, considerando el postulado que sugiere que las personas inhumadas en este sitio habrían pertenecido a un grupo de alta jerarquía social (Bordach, 2006), se espera observar prevalencias de CE relativamente bajas.

MATERIALES Y MÉTODOS

El conjunto muestral incluido en este estudio está compuesto por los esqueletos de 18 individuos recuperados de 15 entierros primarios del sitio La Falda. Solamente se consideraron aquellos individuos cuya edad estimada al momento de la muerte fue mayor a 20 años. El estado de preservación de estos esqueletos, si bien se observaron variaciones, puede considerarse como muy bueno, presentando la mayoría de los elementos óseos una baja fragmentación y altos valores de grados de completitud (Arrieta, 2019). Las estimaciones de la edad y el sexo fueron realizadas previamente al desarrollo de este trabajo (Arrieta, 2019). Caracteres del ilion (i.e.; escotadura ciática mayor y surco preauricular), de la región subpúbica (i.e.; arco ventral, concavidad subpúbica y rama isquiopúbica), del cráneo (i.e.; cresta nucal, apófisis mastoides, arcos superciliares y prominencia de la glabela) y de la mandíbula (i.e.; eversión del gonion y eminencia mentoniana) fueron considerados para la determinación del sexo (Acsádi y Nemeskéri, 1970; Buikstra y Ubelaker, 1994; Phenice, 1969; entre otros). Conforme a los estadios definidos por estos autores, todos los individuos del conjunto fueron asignados a las categorías de femenino o masculino. Posteriormente se realizó la estimación etaria de cada uno de los esqueletos, para la cual se tuvieron en cuenta distintos caracteres de los coxales, tales como indicadores de la superficie auricular (Buckberry y Chamberlain, 2002; Lovejoy et al., 1985; Meindl y Lovejoy, 1989) y de la sínfisis púbica (Brooks y Suchey, 1990; Gilbert y McKern, 1973; McKern y Stewart, 1957; Todd, 1921 a y b). En base a las características estructurales que presentó este conjunto se establecieron dos grupos etarios: adultos jóvenes (20-34) y adultos medios (35-49). La muestra presenta una distribución equitativa del sexo (10 femeninos, 8 masculinos) y de la edad (9 individuos en cada rango etario) (Tabla 1).

Tabla 1 Distribución por sexo y edad en la muestra La Falda - Til 43

| Adultos Jóvenes | Adultos Medios | Total | |

| Femeninos | 3 | 7 | 10 |

| Masculinos | 6 | 2 | 8 |

| Total | 9 | 9 | 18 |

Registro de los cambios entésicos

Para el relevamiento y registro de los CE se empleó el Nuevo Método Coimbra (Henderson et al., 2016, 2017), el cual se aplica únicamente en EFC. Este método divide a las entesis en dos zonas: la zona 1, la cual representa el margen de la entesis, en donde las fibras musculares se insertan al hueso más oblicuamente (i.e.; el margen más fibroso), y la zona 2, la cual abarca la impresión fibrocartilaginosa y la margen de la entesis restante (Henderson et al., 2016, 2017) (Fig. 2). En total el método considera seis rasgos. Sin embargo, dos de ellos, formación ósea y erosión, son relevados en las zonas 1 y 2 (FOZ1, ERZ1, FOZ2 y ERZ2, respectivamente). Los cuatro rasgos restantes (cambio textural (CT), porosidad fina (POF), macroporosidad (MPO) y cavitación (CAV)) son relevados únicamente en la zona 2. Todos los rasgos, excepto CT, se registran con tres grados de expresión (0, 1 y 2). Para CT solamente se considera ausencia (0) o presencia (1). En este estudio se analizaron 17 EFC correspondientes tanto a miembros superiores como inferiores (Tabla 2). El relevamiento de los CE se realizó a ojo desnudo (i.e.; sin la utilización de lupas) y bajo luz natural, con intermedios de descanso para evitar la fatiga visual, tal como fuera recomendado por sus autores (Henderson et al., 2016).

FIGURA 2 Inserción del biceps brachii en el radio donde se señalan en el margen de la entesis la zona 1 (azul) y zona 2 (rojo) en la impresión fibrocartilaginosa.

Tabla 2 Listado de EFC analizadas

| Hueso | Músculo | O/I | Localización |

| Húmero | Subscapularis | I | Tubérculo menor del húmero |

| Supraspinatus | I | Carilla superior del tubérculo mayor | |

| Infraspinatus | I | Carilla media del tubérculo mayor | |

| Teres minor | I | Carilla posteroinferior del tubérculo mayor | |

| Extensor digitorum comunis | O | Epicóndilo lateral, cresta supracondilar lateral | |

| Flexor digitorum profundus | O | Epicóndilo medial | |

| Radio | Biceps brachii | I | Tuberosidad del radio |

| Cúbito | Triceps brachii | I | Superficie posterior del olécranon |

| Brachialis | I | Tuberosidad del cúbito | |

| Coxal | Semimembranosus | O | Impresión superior externa de la tuberosidad isquiática |

| Semitendinosus | O | Impresión inferior medial de la tuberosidad isquiática | |

| Fémur | Psoas major | I | Trocánter menor del fémur |

| Gluteus minimus | I | Impresión del borde anterior del trocánter mayor | |

| Gluteus medius | I | Borde oblicuo súpero-lateral del trocánter mayor | |

| Rótula | Quadriceps femoris | I | Superficie ántero-superior de la rótula |

| Tibia | Quadriceps femoris | I | Tuberosidad tibial |

| Calcáneo | Músculos posteriores superficiales de la pierna | I | Tubérculo calcáneo |

O: origen; I: inserción.

Análisis estadísticos

Se realizó el análisis de las frecuencias de cada rasgo del método para cada una de las entesis consideradas, discriminándolas por lateralidad, edad y sexo. También se realizó el cálculo del error intra e interobservador. Para el cálculo del error intraobservador, luego de 2 meses de haber finalizado el primer relevamiento, fueron escogidos 6 esqueletos al azar y la observadora GBM realizó un segundo relevamiento de los CE en todos los sitios de inserción. En cuanto al error interobservador, el observador MAA realizó el relevamiento de CE en todas las EFC consideradas para este trabajo en los mismos 6 esqueletos seleccionados anteriormente. Para calcular ambos errores se compararon concordancias y discordancias entre los registros de las dos mediciones realizadas por GBM para el error intraobservador y entre los registros de ambos observadores para el error interobservador. El número de concordancias/discordancias se calculó por medio del programa Excel Compare, el cual compara cada celda de las tablas de Excel y genera una nueva hoja Excel donde se observan en cuantas celdas hubo concordancias y/o discordancias. De este modo, el porcentaje de error se calculó dividiendo el número de discordancias por el número total de observaciones. El porcentaje de error fue calculado para cada una de las variables considerando cada uno de los grados de severidad por separado. Además, se calculó el coeficiente kappa Cohen (de Cohen, 1960) para dos observadores utilizando el software R versión 4.0.2. En base a los valores obtenidos, y siguiendo los criterios propuestos por Landis y Koch (1977), los coeficientes kappa serán clasificados como pobres, leves, aceptables, moderados, considerables y casi perfectos.

Para corroborar la existencia de diferencias entre lateralidad, sexo y edad se utilizaron modelos lineales generalizados (MLG) mediante el programa IBM SPSS Statistics versión 25.0. Los MLG han sido utilizados en estudios recientes donde se analizan indicadores osteológicos que presentan etiología multifactorial, ya que permiten evaluar el efecto de cada factor mientras se controlan los efectos de los factores restantes (Henderson y Nikita, 2016; Mazza, 2017, 2019; Michopoulou et al., 2016; Nikita, 2014; Nikita et al., 2013; Villotte et al., 2010).

En este estudio, las variables explicativas fueron la lateralidad, la edad y el sexo, dividiendo la edad en los grupos de 20-34 (adultos jóvenes) y 35-49 (adultos medios). En el caso del sexo, se separó entre individuos femeninos y masculinos; y en la lateralidad entre los lados derecho e izquierdo. La expresión de CE se tomó como variable dependiente o respuesta. En el análisis estadístico se consideraron los tres grados de expresión (0, 1 y 2), excepto para cambio textural que sólo se registra 0 y 1. En el momento del análisis se contempló una distribución multinomial de los datos.

Se consideró la existencia de diferencias estadísticamente significativas cuando el valor de p fue ≤0.05. Además de los valores de p, que indican si una variable explicativa tiene un efecto significativo sobre los CE, también se incluyeron parámetros del modelo (valores B). Este parámetro indica la fuerza de asociación y su dirección entre la variable explicativa y la variable de respuesta. Por ejemplo, cuando se evalúa el efecto de la lateralidad sobre los cambios en las entesis, un valor B negativo significa que entesis derechas presentaron mayor frecuencia de CE que las izquierdas, y viceversa si es positivo. En cuanto a la edad y el sexo, un valor B negativo indica que los CE registrados en adultos jóvenes y femeninos poseen un mayor efecto que aquellos registrados en adultos medios y masculinos, y viceversa si B es positivo. También se consideró la medida de criterio de información de Akaike corregido para muestras finitas (AICc). Este valor representa la calidad relativa de los modelos estadísticos planteados, proporcionando un medio para la selección del mejor modelo. A menor valor de AICc obtenido, mejor es considerado el modelo. No se plantearon modelos de interacción entre los factores lateralidad, edad y sexo debido a las condiciones de la muestra (los adultos jóvenes estaban representados por una amplia mayoría de masculinos mientras que los adultos medios eran casi exclusivamente femeninos).

RESULTADOS

Error intra e inter-observador

Los valores de porcentaje de acuerdo para los errores intra e interobservador se muestran en la Tabla 3. En ella se observa que el porcentaje de acuerdo intraobservador general fue del 90%, lo cual sugiere un grado de acuerdo elevado. ERZ1, CT, ERZ2 y CAV presentaron porcentajes de acuerdo con valores por encima del 90%, mostrando un elevado grado de acuerdo intraobservador y coeficientes kappa de Cohen moderados y aceptables (α= 0.05) (Landis y Koch; 1977). Los rasgos que exhibieron valores de acuerdo más bajos fueron FOZ1 y POF, ambos con 83% y coeficientes kappa de Cohen moderados. FOZ2 presentó un coeficiente de kappa de Cohen leve, resultando en el menor grado de concordancia obtenido para el error intraobservador.

En cuanto al error interobservador, se obtuvo un porcentaje de acuerdo general de 88% (Tabla 3). Este resultado pone de manifiesto un elevado valor de acuerdo entre ambos observadores. Sin embargo, el grado de concordancia resultó aceptable. Los porcentajes de acuerdo, según cada una de las variables, se encontraron entre el 73% y el 98%. ERZ1, ERZ2 y CAV presentaron los porcentajes de acuerdo más elevados, mientras que los porcentajes de acuerdo más bajos se observaron en CT y POF. Es destacable que el grado de concordancia para ERZ2 y CAV resultó ser pobre, con valores de coeficiente kappa de Cohen negativos.

Tabla 3 Porcentajes de acuerdo intra e inter-observador generales para cada rasgo del Nuevo método Coimbra (Henderson et al. 2016)

| Intraobservador | Coef. de kappa | Interobservador | Coef. de Kappa | |||

| FOZ1 | 83% | 0.588 | moderado | 84% | 0.614 | considerable |

| ERZ1 | 94% | 0.322 | aceptable | 98% | 0.395 | aceptable |

| CT | 92% | 0.502 | moderado | 73% | 0.042 | leve |

| FOZ2 | 86% | 0.143 | leve | 88% | 0.215 | aceptable |

| ERZ2 | 96% | 0.485 | moderado | 97% | -0.009 | pobre |

| POF | 83% | 0.527 | moderado | 78% | 0.326 | aceptable |

| MPO | 89% | 0.485 | moderado | 89% | 0.13 | leve |

| CAV | 96% | 0.205 | aceptable | 96% | -0.016 | pobre |

| General | 90% | 0.522 | moderado | 88% | 0.372 | aceptable |

Análisis de prevalencias generales

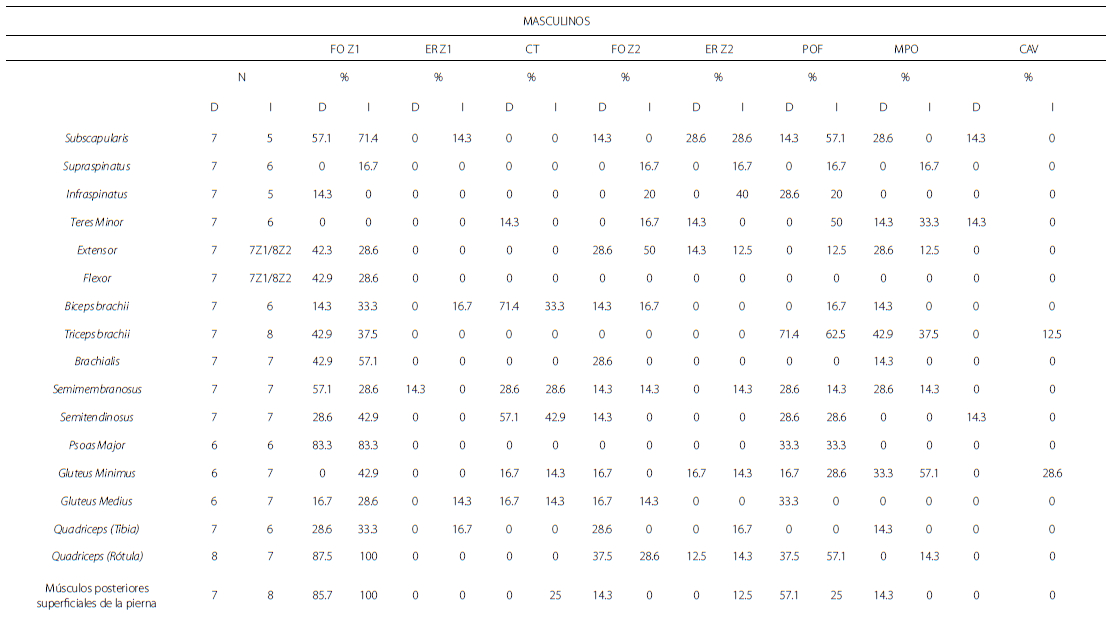

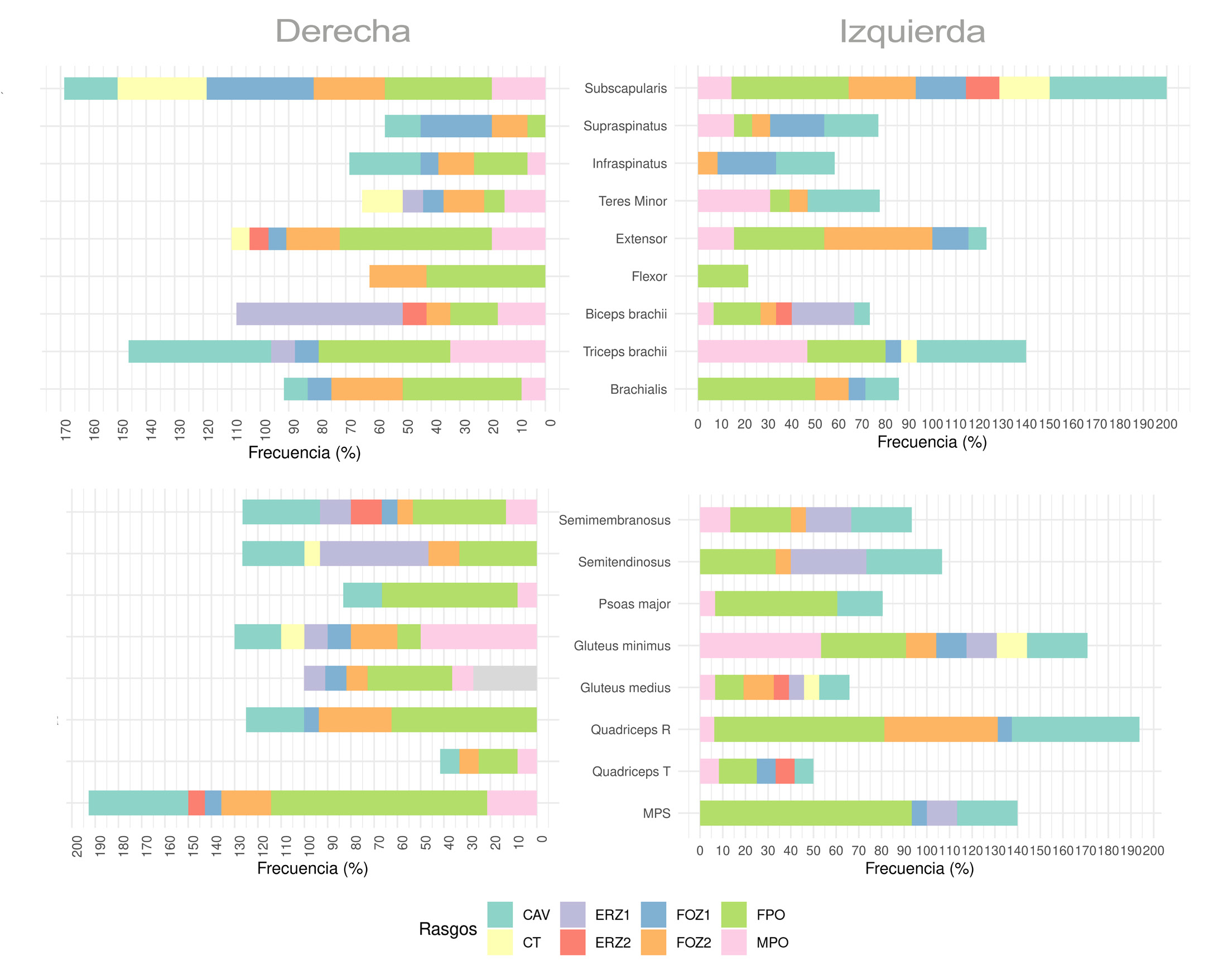

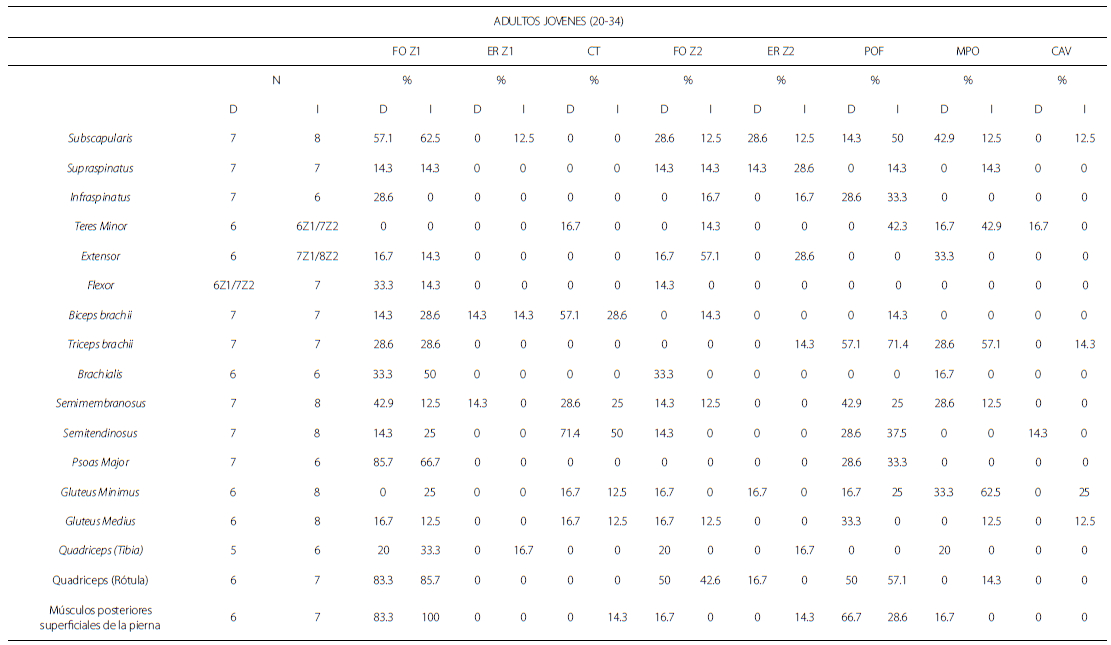

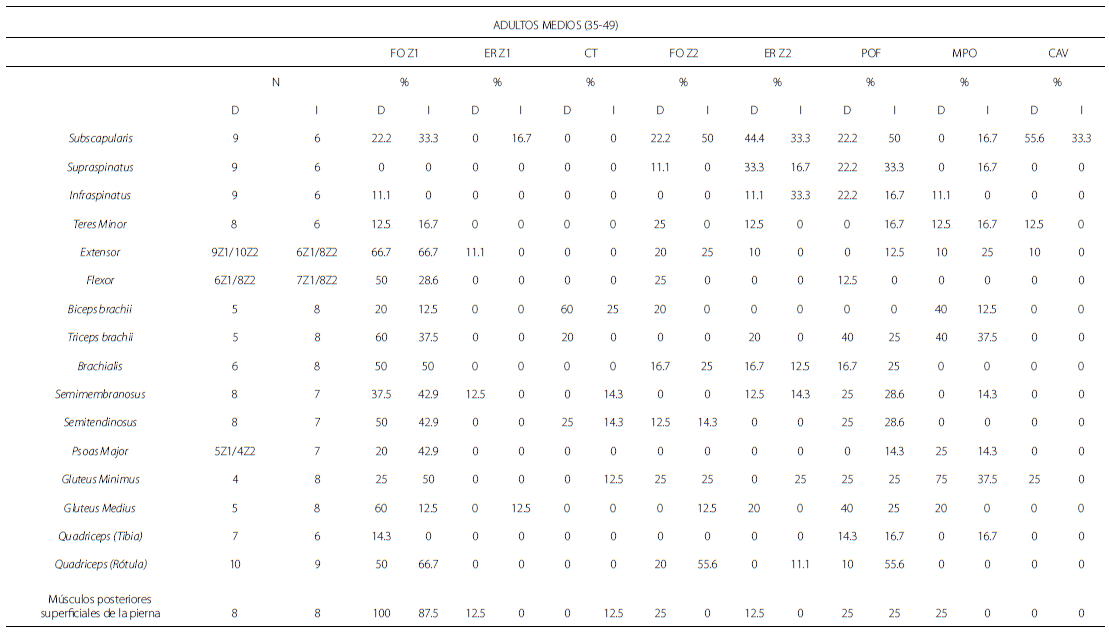

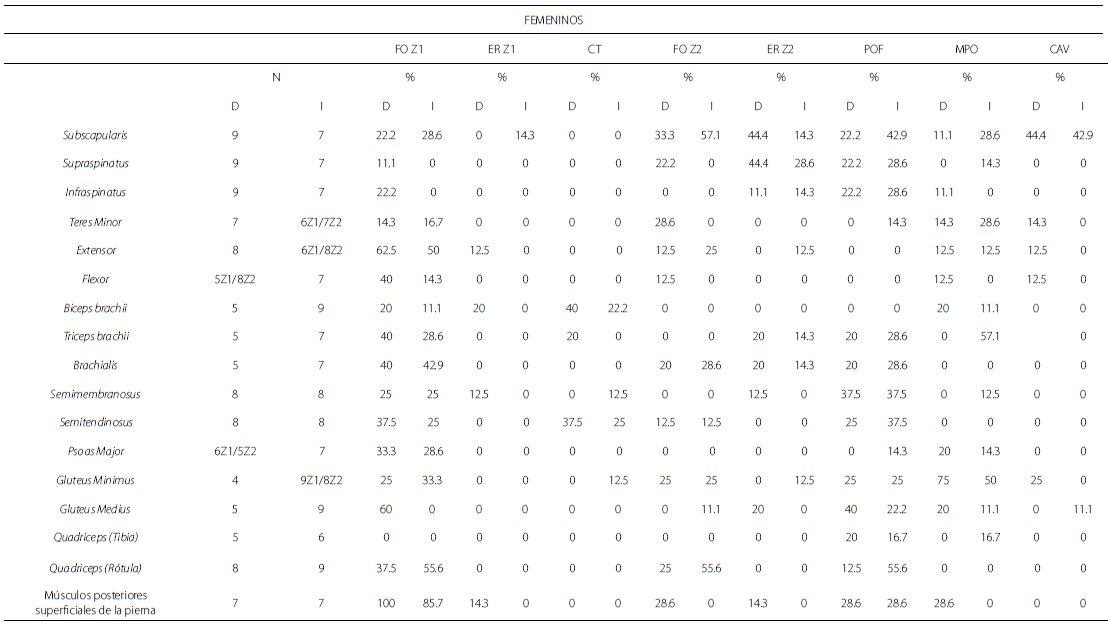

Considerando una frecuencia acumulada mayor al 100% (incluyendo cada uno de los rasgos analizados), las entesis que exhibieron modificaciones con mayor frecuencia fueron las del subscapularis, extensor digitorum comunis (extensor de aquí en adelante), biceps brachii derechos, triceps brachii, semimembranosus derechos, semitendinosus, gluteus minimus, gluteus medius derechos, quadriceps (inserción en la rótula) y músculos posteriores superficiales de la pierna (Fig. 3). En el caso de biceps brachii, semimembranosus, gluteus medius y músculos posteriores superficiales de la pierna, los CE fueron más frecuentes en el lado derecho, mientras que en subscapularis, gluteus minimus y quadriceps (inserción en la rótula) las prevalencias fueron mayores para el lado izquierdo. No se observaron diferencias en cuanto a la lateralidad para la expresión de CE en extensor. Por otro lado, en las entesis del supraspinatus, infraspinatus, flexor digitorum profundus izquierdas (flexor de aquí en adelante), teres minor, gluteus medius izquierdas y quadriceps (tibia), la prevalencia de cambios fue menor o directamente no se observó la presencia de cambios en varios de los rasgos considerados. Es importante destacar que, tal como puede apreciarse en la Figura 3, en algunas entesis, ciertos rasgos manifestaron mayores prevalencias por sobre otros (por ej., FOZ1 en extensor y flexor derechos, subscapularis izquierdo y brachialis, psoas major y músculos posteriores superficiales de la pierna en ambos lados, CT en biceps brachii y semitendinosus derechos, y MPO en gluteus minimus para ambos lados). En las Tablas 4, 5, 6 y 7 se muestran las prevalencias de CE registradas en adultos jóvenes, adultos medios, masculinos y femeninos, respectivamente.

FIGURA 3 Prevalencias generales apiladas para cambios entésicos en todas las entesis consideradas según miembros superiores e inferiores y lateralidad derecha e izquierda. MPS: muscúlos superiores posteriores de la pierna; quadriceps R: quadriceps inserción en la rótula, quadriceps T: quadriceps inserción en la tibia.

Tabla 4 Prevalencias de CE en entesis consideradas de Adultos jóvenes (20-34) para lateraladidades derechas e izquierdas

F0Z1: Formación ósea zona 1; ERZ1: Erosión zona 1; CT: Cambio textural; F0Z2: Formación ósea zona 2; ERZ2: Erosión zona 2; POF: Microporosidad; MPO: Macroporisdad; CAV: Cavitación

Tabla 5 Prevalencias de CE en entesis consideradas de Adultos medios (35-49) para lateraladidades derechas e izquierdas

Músculos posteriores superficiales de la pierna F0Z1: Formación ósea zona 1; ERZ1: Erosión zona 1; CT: Cambio textural; F0Z2: Formación ósea zona 2; ERZ2: Erosión zona 2; POF: Microporosidad; MPO: Macroporisdad; CAV: Cavitación

Tabla 6 Prevalencias de CE en entesis consideradas de Femeninos para lateraladidades derechas e izquierdas

F0Z1: Formación ósea zona 1; ERZ1: Erosión zona 1; CT: Cambio textural; F0Z2: Formación ósea zona 2; ERZ2: Erosión zona 2; POF: Microporosidad; MPO: Macroporisdad; CAV: Cavitación

Expresión de los grados de severidad de los CE

Con respecto a los grados se severidad de cada uno de los CE considerados, tanto para entesis de miembros superiores como inferiores, el grado 0 (i.e.; sin cambios) fue el más frecuentemente registrado, con una amplia diferencia respecto a los otros grados (ver Tablas Suplementarias 1 y 2). Es notable que algunos rasgos presentaron muy pocos cambios para la gran mayoría de las entesis, como fue el caso de CT. También es destacable que CAV registró muy pocos casos con cambios para entesis de miembros inferiores en general. Por otro lado, FOZ1 fue uno de los rasgos que más frecuentemente presentó cambios, registrando las mayores prevalencias de grados de severidad 2. Sin embargo, no fue posible visualizar una tendencia en cuanto a los cambios y a los grados de severidad ya que, como se mencionó en el apartado anterior, algunos CE se registraron mayormente en determinadas entesis, como por ejemplo ERZ1 en suraspinatus derechos, CT en biceps brachii, triceps brachii derechos y semitendinosus, MPO en triceps brachii, gluteus minimus y quadriceps (inserción en la tibia) izquierdos, y CAV en subscapularis.

Análisis estadísticos

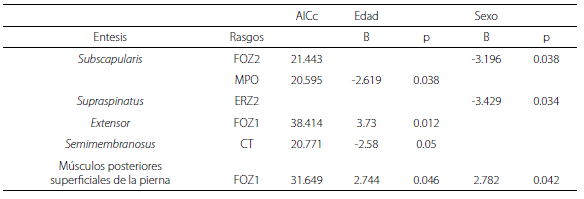

Del total de entesis y rasgos analizados, solo los presentados en la Tabla 8 resultaron significativos. Es necesario destacar que ninguno de los rasgos de las entesis analizadas arrojó resultados estadísticamente significativos para la variable lateralidad (Tabla 8).

Tabla 8 Valores de AICc, B y p de los MLG para las entesis consideradas en relación a la edad, sexo y lateralidad. Solo se muestran aquellos cambios que presentaron diferencias estadísticamente significativas, ningún cambio resultó significativo para la lateralidad

FOZ1: formación ósea zona 1; FOZ2: formación ósea zona 2; ERZ”: erosión zona 2;CT: cambio textural; MPO: macroporosidad; CAV: Cavitación

En cuanto a la variable edad, se observó que la misma tuvo un mayor efecto en la expresión de MPO en subscapularis y CT en semimembranosus en adultos jóvenes. Por otro lado, la presencia del cambio FOZ1 fue significativa en extensor y en la inserción de los músculos posteriores superficiales de la pierna en adultos medios (Tabla 8).

Respecto a la variable sexo, la misma resultó significativa en la expresión de FOZ2 en subscapularis y ERZ2 en supraspinatus en femeninos, mientras que FOZ1 tuvo mayor efecto en la inserción de los músculos posteriores superficiales de la pierna en masculinos (Tabla 8).

DISCUSIÓN

El porcentaje general de acuerdo tanto intra como interobservador resultó elevado, con valores de concordancia superiores al 85%. Estos resultados son similares a los registrados en otros trabajos que emplearon el Nuevo Método Coimbra (Giannotti, 2020; Henderson et al., 2013; Salega et al., 2017; Wilczak et al., 2017). El elevado porcentaje de acuerdos sugiere que este método presenta un alto grado de confiabilidad y repetibilidad. Para ambos errores, los porcentajes de acuerdo más elevados se observaron para los rasgos ERZ1, ERZ2 y CAV, coincidiendo con resultados obtenidos por Henderson y colaboradores (2013). Asimismo, el elevado acuerdo en estos rasgos también podría responder a que los mismos poco frecuentemente manifiestan cambios en las entesis (i.e., durante su relevamiento se registró mayormente el grado de expresión 0). En cambio, FOZ1, FOZ2 y POF manifestaron elevadas frecuencias de cambios y registraron valores de concordancia más bajos. Henderson et al. (2013) y Wilczak et al. (2017) han descrito a FOZ1, FOZ2 y POF como los rasgos con menor porcentaje de acuerdo, lo cual también podría estar asociado a la falta de agudeza visual y de actitud de decisión en observadores menos expertos.

Por otro lado, estos altos grados de acuerdo, los cuales fueron incluso aún mayores a aquellos obtenidos en la puesta a prueba del método original (Henderson et al., 2013), podrían deberse a que, previamente a la toma de datos, se realizó una práctica entre ambos observadores con el fin de identificar a las entesis y a sus respectivas zonas. Este ejercicio se realizó principalmente con el fin de unificar criterios en cuanto a las variables consideradas por el método junto con sus respectivos rangos. Si bien los autores del Nuevo Método Coimbra sugieren no guiarse por imágenes y seguir únicamente la descripción escrita que se realiza de cada rasgo, se considera necesario incrementar el número de publicaciones en las cuales se incluyan imágenes de las distintas EFC que potencialmente puedan incluirse en las investigaciones y en donde se identifiquen ambas zonas, junto con ejemplos de los distintos cambios y sus respectivos grados de expresión. Esto podría facilitar el entrenamiento del investigador en el momento del aprendizaje de la metodología. De este modo, se evitarían potenciales confusiones al momento de hacer el relevamiento y registro de CE y se disminuiría el error interobservador, incrementando sustancialmente la reproducibilidad del método.

Si bien los porcentajes de acuerdo para los errores intra e interobservador fueron elevados, los coeficientes kappa de Cohen calculados (α=0.05) no evidenciaron una concordancia elevada. Dicho coeficiente es una proporción de acuerdo esperado más allá del azar (Sim y Wright, 2005) y, como exponen Wilczak et al. (2017), está sujeto al ‘problema de la prevalencia’, es decir, cuando se registran más calificaciones en una categoría que en cualquier otra, en este caso, la gran cantidad de ausencias de cambio (grado 0). Es probable que los valores bajos del coeficiente de kappa de Cohen, como por ejemplo en el caso de los rasgos ERZ2 y CAV, sean una consecuencia del ‘problema de la prevalencia’, el cual determina la obtención de niveles bajos del coeficiente cuando ocurre un hallazgo raro y, por ende, aumenta la probabilidad de un acuerdo aleatorio (Sim y Wright, 2005). En muchos de los rasgos, el número de ausencias concordantes entre los observadores en un tipo de cambio fue mucho mayor comparado con el número de concordancias y discordancias en la presencia de cambios. Es necesario considerar que, en estos casos, la obtención de valores del coeficiente menores a 0,668 no implica que la confiabilidad en el acuerdo sea baja, sino que es producto de una limitación intrínseca de la prueba (Viera y Garrett, 2005), lo cual debe considerarse en la interpretación final de estos resultados.

Tal como se mencionó en los resultados, los MLG no arrojaron resultados significativos para ningún rasgo en ninguna de las entesis considerando a la lateralidad como variable explicativa. Esto, a priori, podría indicar la ausencia de asimetría en el uso del cuerpo en los individuos que conforman este conjunto. Si bien es probable que hubiese una tendencia en utilizar mayormente un lado del cuerpo por sobre el otro (lo cual en la actualidad se clasifica como diestros y zurdos), esta situación no influiría en una mayor expresión de CE que reflejen la existencia de asimetría bilateral en la muestra estudiada. En poblaciones pasadas con economía de subsistencia agropastoril, el estudio de cambios entésicos y su posible relación con la asimetría en el uso del cuerpo ha sido poco explorado. La mayoría de los trabajos se centra en la relación de CE con sexo, edad y la actividad física como explicación a su expresión (Zuñiga Thayer y Suby, 2019).

En lo que respecta a la edad, las prevalencias de CE sugieren que existen diferencias entre los grupos etarios considerados. Los individuos más jóvenes presentaron mayores prevalencias de CE en las entesis tanto de miembros superiores como de miembros inferiores, siendo FOZ1, FOZ2, POF y MPO los rasgos que mayormente manifestaron cambios. Esta tendencia resulta contraria a lo reportado por Acosta et al. (2017), quienes realizaron un meta-análisis a partir de trabajos que no usaron el Nuevo Método Coimbra y observaron una mayor prevalencia de CE en individuos de mayor edad. Si bien Henderson y colaboradores (2013, 2017) indican que los CE se expresan mayormente en individuos de edades más avanzadas, en este caso no se registraron diferencias de estos rasgos a favor del grupo de mayor edad. Otro de los cambios que comúnmente es asociado con la edad es el CT, el cual se expresaría mayormente en individuos más jóvenes (Henderson et al., 2017). En este análisis se encontró que este cambio resultó significativo sólo para adultos jóvenes en la inserción del semimembranosus. Considerando los resultados de los MLG, la edad también sería una variable que incidiría en la expresión de FOZ1 en el Extensor y la inserción de los músculos posteriores superficiales de la pierna. El rasgo FOZ1, el cual se espera que se manifieste mayormente en individuos de mayor edad (Henderson et al. 2017), justamente tuvo mayor efecto en el grupo de los adultos medios. Por lo tanto, los CE que resultaron significativos para la variable edad (i.e., CT y FOZ1) se condicen con lo planteado en trabajos anteriores (Henderson et al., 2017; Michopoulou et al., 2016).

Dado el bajo número de rasgos que resultaron significativos para la variable edad, no podría establecerse un patrón diferencial ni entre grupos etarios ni entre miembros superiores e inferiores. Esta situación dificulta la realización de aproximaciones hacia alguna tendencia del uso del cuerpo o actividad vinculada con el uso de estos músculos.

Con respecto al sexo, FOZ1 se registró con prevalencias más altas en masculinos en la mayoría de las entesis estudiadas, principalmente de miembros superiores. Sin embargo, estas diferencias en las prevalencias no resultaron significativas cuando se aplicaron los MLG. Los CE significativos para los cuales el sexo sería una variable explicativa de su expresión se observaron, en entesis de miembros superiores, en los músculos subscapularis y supraspinatus, con mayor efecto en femeninos. El subscapularis y el supraspinatus forman parte del conjunto de músculos que participan del manguito rotador del húmero. Éste está vinculado con la rotación medial de la articulación glenohumeral y podría estar relacionado con actividades tales como el uso de herramientas para labrar la tierra y el procesamiento de alimentos (i.e., molienda). Debido a que estos CE tuvieron mayor efecto sobre los individuos femeninos, estos resultados podrían estar sugiriendo un mayor compromiso de los femeninos en el desarrollo de este tipo de actividades. En cuanto a miembros inferiores, la única diferencia estadísticamente significativa se observó en el rasgo FOZ1 para la entesis de músculos posteriores superficiales de la pierna, los cuales se insertan en el calcáneo, con un mayor efecto en masculinos. Este rasgo presentó prevalencias elevadas en dicha entesis. En la parte posterior del calcáneo se insertan, a través del tendón de Aquiles, los músculos gastrocnemius, plantaris y soleus, cuyas funciones generales son flexionar la planta del pie y la rodilla. En conjunto, estos músculos, que constituyen el músculo triceps surae, proporcionan la propulsión al inicio de la marcha y son los responsables de la elevación del talón durante la bipedestación. Si se tienen en cuenta los sesgos de la muestra con la que se trabajó, la presencia de diferencias estadísticamente significativas para estas entesis podría estar relacionada con una respuesta biomecánica del organismo hacia un alto compromiso para la marcha, la cual habría sido mayormente significativa en masculinos.

Estos resultados se condicen parcialmente con aquellos obtenidos por Salega (2017), quien empleó el Nuevo Método Coimbra para el análisis de muestras procedentes de poblaciones de cazadores-recolectores de las Sierras Pampeanas. En su trabajo, la investigadora observó mayores prevalencias de CE en miembros inferiores en masculinos y en miembros superiores para femeninos. En el trabajo de Giannotti (2020), mediante la utilización del mismo método para el análisis de muestras correspondientes al período colonial del Área fundacional de Mendoza, se registró la presencia de un mayor dimorfismo sexual en la manifestación de CE de miembros superiores, observando prevalencias significativamente mayores en masculinos para algunas entesis, mientras que en otras lo eran en femeninos. En general, un mayor dimorfismo sexual en la expresión de CE ha sido asociada a poblaciones con economías basadas en la agricultura (Al-Oumaoui et al., 2004), lo cual se corresponde con el modo de subsistencia de las sociedades de la quebrada de Humahuaca en momentos del Contacto Hispano-Indígena inicial (Lynch Ianniello et al., 2018). Sin embargo, los resultados obtenidos en este trabajo no soportarían lo planteado por Al-Oumaoui et al. (2004). Por otro lado, Peralta (2020) registró menores prevalencias de CE en miembros superiores de muestras procedentes de sociedades con economía productora de la zona de Monte de Mendoza en comparación con grupos de estrategias cazadora-recolectora del sur de la misma provincia.

En líneas generales, estos resultados sugieren que, en este conjunto muestral, existirían diferencias en las tareas y/o actividades desarrolladas por cada sexo, las cuales habrían exigido mayores demandas biomecánicas en los miembros superiores de femeninos y en los miembros inferiores de masculinos. Estudios previos en los cuales se han empleado otras metodologías (Mazza, 2015; Scabuzzo, 2010, 2013) también han registrado prevalencias significativamente mayores de CE en miembros inferiores de masculinos respecto de los femeninos. Scabuzzo (2010, 2013), quien empleó el método propuesto por Hawkey y Merbs (1995) en restos óseos de cazadores-recolectores de la región pampeana bonaerense, observó mayores prevalencias de CE en miembros inferiores de masculinos. Mazza (2015), utilizando el método de registro de Mariotti et al. (2004, 2007) y Villotte (2006, 2008), metodologías que fueron utilizadas como base para la elaboración del Nuevo Método Coimbra (Henderson et al., 2016), registró indicios de un mayor estrés biomecánico en los miembros inferiores de masculinos. Este resultado fue atribuido a una mayor actividad deambulatoria por parte de los hombres en poblaciones cazadoras-recolectoras del sector meridional de Humedal Pampeano Inferior (Mazza, 2015). Sin embargo, debemos considerar que las metodologías empleadas son diferentes al Nuevo Método Coimbra y que las actividades de subsistencia llevadas a cabo por sociedades agropastoriles y cazadoras-recolectoras habrían sido marcadamente diferentes, lo cual también podría manifestarse en una expresión diferencial de los CE entre sexos entre ambos tipos de sociedades.

Teniendo en cuenta la propuesta de que el sitio La Falda representaría un cementerio de élite (Bordach, 2006), las prevalencias generales de CE en miembros superiores resultaron similares a las registradas por Peralta (2017), aún cuando el grado de severidad 0 fue el más prevalentemente registrado en esta muestra. Con respecto al sexo, las prevalencias resultaron disímiles a las reportadas por Salega (2017). Los trabajos de ambas autoras han contemplado el análisis de CE en conjuntos representativos de la población general. Por lo tanto, los resultados obtenidos en este análisis sugieren que los niveles de actividad experimentados por los individuos que conforman este conjunto osteológico no habrían sido marcadamente menores a los reportados para otras colecciones. Sin embargo, es absolutamente necesario contar con un mayor número de datos para poder establecer comparaciones y obtener conclusiones más sólidas respecto de este punto. Considerando que los antecedentes de estudios bioarqueológicos que abordan el análisis de los marcadores óseos de estrés ocupacional en la región del NOA son escasos (Arrieta y Mendonca, 2011; Gheggi, 2011; Seldes, 2006), este trabajo intentó explorar los niveles de estrés biomecánico que demandaron los modos de vida de las poblaciones agropastoriles que allí habitaron durante el período Hispano-Indígena inicial. Es necesario remarcar que la influencia de variables tanto biológicas como culturales incidieron en las actividades físicas realizadas y en el uso del cuerpo de los individuos de poblaciones pasadas. Debido a que el sitio La Falda (SJ Til 43) podría corresponderse con un cementerio de élite, las interpretaciones que se desprenden de este trabajo deben ser tomadas con cautela, ya que podrían no resultar representativas del total de la sociedad que dio origen a este cementerio. Si bien el estado de conservación de los restos era muy bueno, lo cual permitió el análisis de casi la totalidad de entesis en cada individuo, también es necesario destacar las limitaciones inherentes al tamaño de la muestra analizada (n=18), por lo que será necesario realizar una investigación que incluya un mayor tamaño muestral. Esto permitiría obtener resultados más confiables y consistentes, puesto que el empleo de una muestra pequeña podría estar evidenciando variaciones y diferencias mayormente relacionadas con el patrón de variación biológica de la población antes que con diferencias intrínsecas a los agrupamientos de individuos considerados.

Asimismo, es destacable la aplicación del Nuevo Método Coimbra (Henderson et al., 2016; 2017), un método estandarizado y de alta confiabilidad, en muestras provenientes de contextos arqueológicos. Un mayor empleo y difusión de esta técnica permitirá en un futuro cercano poder establecer comparaciones con otros conjuntos osteológicos procedentes tanto de la quebrada de Humahuaca como de otras regiones del NOA. En consonancia con los diferentes trabajos bioarqueólogicos focalizados en el análisis de los CE para otras regiones de Argentina (Zuñiga Thayer y Suby, 2019), este trabajo podría ser el puntapié inicial para el desarrollo de una nueva línea de investigación enfocada en el estudio de marcadores músculo-esqueléticos y de niveles de actividad física de las poblaciones antiguas que habitaron el NOA. Además, será necesario incluir en tales análisis a otros marcadores óseos tales como las lesiones degenerativas articulares y las facetas accesorias. De este modo se proporcionará un panorama más amplio que posibilitará estudiar la variación de la expresión y la severidad en los niveles de demanda biomecánica entre poblaciones asociadas a diferentes estrategias de subsistencia y también entre poblaciones de la región asignadas a distintos desarrollos culturales.

CONCLUSIONES

La presencia de diferencias etarias y sexuales en la expresión de CE en los restos óseos del sitio La Falda (SJ Til 43) sugiere que los individuos que conformaban esta sociedad exponían su cuerpo a distintos niveles de actividad física mediante el desarrollo de tareas cotidianas diferenciales en cuanto al grupo sexo-etario al cual pertenecían. En general, se observó mayor prevalencia de CE en entesis derechas, pero éstas no registraron diferencias estadísticamente significativas, por lo que no se propondría la existencia de asimetría bilateral en la muestra estudiada. Los adultos jóvenes presentaron mayores prevalencias de CE en miembros superiores e inferiores, pero dado el bajo número de cambios significativos proporcionados por los MLG, en este trabajo no es posible establecer una tendencia y/o patrón diferencial entre los grupos etarios considerados. En relación al sexo, las entesis de miembros superiores de los femeninos presentaron prevalencias significativamente mayores, principalmente en las entesis de los músculos implicados en el manguito rotador, lo cual podría asociarse al uso de herramientas para labrar la tierra y a la molienda de alimentos. Por otro lado, los masculinos presentaron mayores prevalencias y cambios significativos en los músculos implicados en la marcha y el traslado.

Este abordaje puede llegar a constituir el punto de partida para realizar investigaciones enfocadas en los modos de vida de poblaciones antiguas del NOA, por lo que es necesario seguir avanzando y profundizando en el estudio de CE en otros conjuntos osteológicos de la región, ampliando el número muestral e incluyendo conjuntos de diferentes períodos cronológicos del actual NOA que permitan comparar y contrastar los resultados de este trabajo. Además, es necesario incluir otros marcadores óseos que permitan complementarlos a los análisis de cambios entésicos, como así también incluir otras variables además del sexo y la edad (por ejemplo, la masa corporal) en el estudio de los mismos.

uBio

uBio