En este trabajo presentamos las tareas de intervención y conservación de una vasija globular sin decoración en superficie que contenía restos óseos humanos de un individuo infantil, hallada en una propiedad privada de la localidad de La Población, Departamento San Javier, Provincia de Córdoba, Argentina. Con ello pretendemos en principio presentar los análisis realizados sobre la vasija y los restos humanos recuperados y también visibilizar la importancia de la articulación de nuestros trabajos científicos con el museo y las comunidades locales. Nuestra participación fue posible debido a que el Museo Histórico Popular “Carlos Ferreyra” de San Javier-Yacanto le solicitó al Área de Arqueología de la Agencia Córdoba Cultura SE asesoramiento ante el hallazgo. En particular por tratarse de restos humanos y el potencial daño que estaba sufriendo la vasija debido a que no disponían de personal especializado y un espacio adecuado para su resguardo. Iniciamos las tareas junto a un vecino arqueólogo que se había ofrecido a cuidar la vasija temporalmente (Gonzalez y Lindskoug, 2021). Esta primera intervención generó una relación a largo plazo entre antropólogos, arqueólogos, vecinos y estudiantes locales que dio inicio a lo que denominamos arqueología colaborativa.

El trabajo con museos locales y sus colecciones es una tarea fundamental dentro de la arqueología actual. Esta línea de investigación denominada arqueología de los museos o de los depósitos consiste en “excavar” en busca de nueva información en los museos y sus archivos (Baird y McFadyen, 2014; Hitchcock, 2021; Hicks y Stevenson, 2013; Lindskoug, 2019; Wingfield, 2018). Esto implica realizar tareas de manejo de colecciones, conservación, y a veces digitalización de todos estos acervos. Las intervenciones como la presentada en este trabajo, nos ayudan a recuperar historias olvidadas en depósitos y reservas (Lindskoug y Gustavsson, 2015). A partir de nuestra intervención los vecinos e integrantes del museo local nos informaron que décadas atrás habían encontrado otras vasijas en el mismo predio donde apareció la vasija aquí analizada, y que estas otras piezas habían sido llevadas a un museo universitario en Córdoba. Esto motivó la búsqueda de más información con la finalidad de rastrear y recuperar esas piezas perdidas. A partir de estas actividades es que tenemos la posibilidad de colaborar e interactuar con diferentes actores sociales fuera del ámbito académico al generar actividades de extensión y divulgación, especialmente importantes para crear una arqueología colaborativa o pública (Funari y Vieira de Carvalho, 2014; Green et al., 2003; Hernández Álvarez y Martín Medina, 2016; Marshall, 2002; Rivolta et al., 2014). Estas acciones son particularmente importantes en el caso de restos humanos por la sensibilidad que despiertan en las comunidades donde son hallados (Curtis, 2003; Zabala et al., 2015). Debido a la difusión que se generó ante este hallazgo y la presencia de arqueólogos y antropólogos trabajando en la localidad es que se la intervención, en todas sus etapas, fue registrada en un documental por el cineasta Andrei Durán a pedido de la Municipalidad de San Javier.

Dentro de este contexto de trabajo con diferentes actores, en este artículo presentaremos el resultado del análisis interdisciplinario de la vasija de cerámica junto a la recuperación de restos óseos humanos del individuo infantil inhumados dentro, sumamos además el análisis preliminar de los sedimentos asociados y las tareas de conservación aplicadas en este caso. Con esto buscamos hacer visible este registro arqueológico a la comunidad científica.

El hallazgo

Esta vasija fue hallada en una propiedad privada de la localidad de La Población, -Departamento San Javier, Córdoba- (Fig. 1), que había quedado expuesta debido a las fuertes lluvias durante el verano de 2020. Por información brindada por la familia que hizo el hallazgo sabemos de la presencia de otros restos arqueológicos similares encontrados en el mismo terreno. Hacia fines de los años 1960, o inicio de 1970, se encontró otra vasija que posiblemente fue trasladada a lo que actualmente es el Museo de Antropología, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. Se iniciaron las búsquedas tanto documentales como de los materiales, pero hasta el momento no se ha podido ubicar entre las colecciones de este museo.

Figura 1 A) Momento del hallazgo de la urna por los propietarios del terreno. B) Sitio donde se encontró la urna.

Al momento de la intervención, y debido a que el museo local estaba en refacciones y como mencionamos más arriba no disponía de condiciones adecuadas para el resguardo de la vasija, esta fue trasladada al domicilio particular de Adam Hajduk, arqueólogo y vecino de la localidad de Yacanto, quien había comenzado con las tareas de estabilización de la vasija y detectó la presencia de restos humanos. Ante esto es que se da aviso a los entes reguladores provinciales y se inician las tareas aquí presentadas.

La presencia de restos óseos humanos dentro de la vasija generó una situación en la que tuvimos que priorizar el cuidado de la pieza cerámica que estaba por fracturarse y liberarla del sedimento interno, ante esto priorizamos la decisión de realizar la exhumación de los restos, debido a que si no tomamos esta decisión podría fracturarse y dañarse en mayor grado todo el conjunto. Debemos mencionar que las tareas realizadas se siguieron teniendo en cuenta todos los lineamientos éticos en relación al manejo de restos humanos (Aranda et al., 2014a; International Council of Museums (ICOM), 2017) y las leyes provinciales que así lo enmarcan Ley provincial N°10317 (2015), como así también las leyes que regulan el trabajo arqueológico y el patrimonio provincial, Ley Provincial Nº5543 (1973); Ley Provincial Nº8674 (1998) y Decreto Nº484/83 (1983). Ante este hallazgo, debemos mencionar la escasa presencia de restos humanos de individuos infantiles en el registro arqueológico local, y en particular inhumados dentro de vasijas. Es por ello que tenemos muy pocas referencias de estas prácticas mortuorias en la región, sin embargo, dentro de los pocos casos registrados en su mayoría corresponden a entierros en el área serrana y del Holoceno tardío final, 1500 a 500 años antes del presente (Paulotti, 1943). Por otro lado, es interesante mencionar un caso registrado en donde se recuperaron también los restos de un individuo infantil inhumado en una urna con características similares a la encontrada en La Población. Esta vasija fue hallada a los pies de los restos de un individuo femenino de alrededor de 45 años y con un fechado radiocarbónico que la ubica hacia finales del Holoceno tardío, (695 ± 20 años 14C AP). El sitio se ubica en cercanías a la localidad de Río Tercero y fue analizado por Zárate y colaboradoras (2020). Debemos mencionar que no se han recuperado entierros humanos en urnas en la llanura de la actual provincia de Córdoba o en cercanías de la Laguna Mar Chiquita (Gonzalez y Fabra, 2019).

MATERIALES Y MÉTODOS

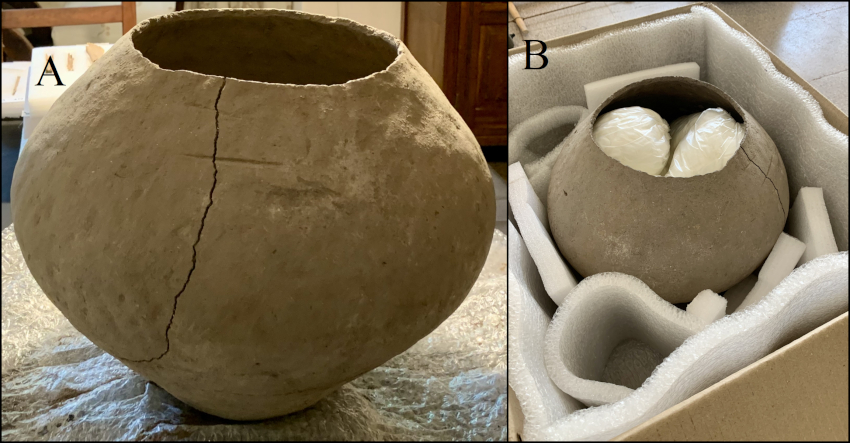

Se trata de una vasija cerámica, de forma globular, con base lisa. Su boca presenta indicios de haber sido ampliada para el ingreso del cuerpo o antes, ya que se muestran como fracturas de larga data. Sus dimensiones son: altura 26cm, boca 19,1cm de diámetro externo; diámetro máximo del cuerpo de 33cm, y espesor de las paredes de 7mm (Fig. 2). Se observan también dos fracturas, la primera con un eje vertical y la fractura secundaria longitudinal al eje de la boca. La superficie de la urna es alisada, tanto interna como externa, y no presenta decoración ni pintura en el exterior, como tampoco marcas de termoalteración, no presenta apéndice ni asas. Su manufactura parece ser tosca y de cocción oxidante. La técnica de manufactura posiblemente se corresponda con la técnica del chorizo o zurullo. En cuanto a la pasta es color marrón claro con una textura homogénea. Al respecto del antiplástico se observan escasos fragmentos de mica con distribución heterogénea. Por otro lado, se observan varias fracturas frescas como posibles alteraciones tafonómicas. Hay erosión en la superficie, marcas de raíces y no presenta adherencias a simple vista.

En cuanto a la conservación preventiva de la urna y los restos humanos, realizamos primero un diagnóstico de los materiales antes de continuar con tareas de acondicionamiento y limpieza. Seguimos tres pasos, primero la evaluación del estado de conservación de los restos, después la estabilización y limpieza mecánica. Tomamos en cuenta la importancia del valor contextual del material arqueológico y realizamos intervenciones mínimas de limpieza mecánica para evitar la degradación del material y con la idea de poder realizar futuros análisis. La última tarea constituyó en la confección de embalajes especializados y confección de nuevos soportes para la guarda de los objetos en mejores condiciones en el depósito del museo. Para realizar la conservación preventiva seguimos los procedimientos y recomendaciones estándares actuales en el campo de la conservación y manejo de colecciones para restos óseos (Aranda, Barrientos et al., 2014a; Aranda y Del Papa, 2009; Aranda, Luna et al., 2014b; Cassman et al., 2008; Cronyn, 1990; Lemp Urzúa et al., 2008; Sease, 1998; Simmons y Muñoz-Saba, 2005) y material cerámico (Buys y Oakley, 1993). Se procedió a realizar la limpieza mecánica tanto del interior para liberar el sedimento y recuperar los restos óseos humanos inhumados dentro. Para ello se utilizaron pinceles suaves y estecas de madera y se los ubicó en soportes nuevos. Se fotografiaron todos los procesos, desde los momentos previos a la intervención, hasta la finalización de las tareas de estabilización de la urna.

Para el análisis bioantropológico de los restos óseos humanos se siguieron las recomendaciones de Scheuer y Black (2000) y Cuningham y colaboradoras (2017). Al tratarse de los restos de un individuo infantil y por su estado de preservación, no se estimó el sexo biológico. La estimación de la edad al momento de su muerte se realizó teniendo en cuenta la longitud de los huesos largos (Anderson et al., 1964; Cunningham et al., 2017) y el estadio de formación y erupción dental, para ello se tomaron en cuenta las metodologías recomendadas por Moorrees y colaboradores (1963), Liversidge y Molleson (2004) y AlQahtani (2010).

Para el estudio arqueobotánico del sedimento del interior no se realizaron análisis de flotación, sino que se tamizó el contenido completo (11.93l), sectorizado según su disposición en torno al cuerpo, y luego se observó bajo lupa binocular la fracción gruesa. Pasemos ahora a los resultados.

RESULTADOS

Conservación de la pieza cerámica

El primer paso fue evaluar el estado de conservación de la vasija antes de realizar cualquier intervención. Se decidió primero estabilizarla para detener su deterioro. Se observó una línea fracturaría que se origina en la boca de la urna y cerca de la base se bifurca en dos líneas divergentes en dirección horizontal al eje de la boca.

Se procedió primero a liberar -excavar- el contenido de la urna con pinceles de cerda y estecas de madera. Se extrajo todo el sedimento de la vasija, incluido los restos óseos humanos. Después se realizó una limpieza mecánica de la superficie externa e interna. Posteriormente procedimos a confeccionar un soporte para el traslado y almacenaje de la vasija.

El soporte fue confeccionado en espuma de polipropileno, la cual fue calada para darle la forma de la base de la vasija y luego se colocaron placas de este material rodeando la pieza. Esto se hizo con el objetivo de estabilizar y proteger la vasija de fragmentación mecánica durante futuros movimientos (Fig. 2). No tuvimos acceso a una caja libre de ácido, por lo que utilizamos una caja común de cartón corrugado (de 0,6mm, que había sido usado para medicamentos). El fondo fue reforzado con una tapa extra de cartón, se colocaron bolsas de polipropileno rellenas con tela del mismo material liviana para darle más contención (Fig. 2). Después se colocó el soporte fabricado de espuma de polipropileno dentro de esta caja y se depositó la pieza cerámica. Posteriormente se rellenó el espacio vacío entre los bordes de la caja y la pieza con bolsas rellenas como así también la oquedad de la urna, además de un soporte de espuma de polipropileno para evitar presión desde afuera (Fig. 2).

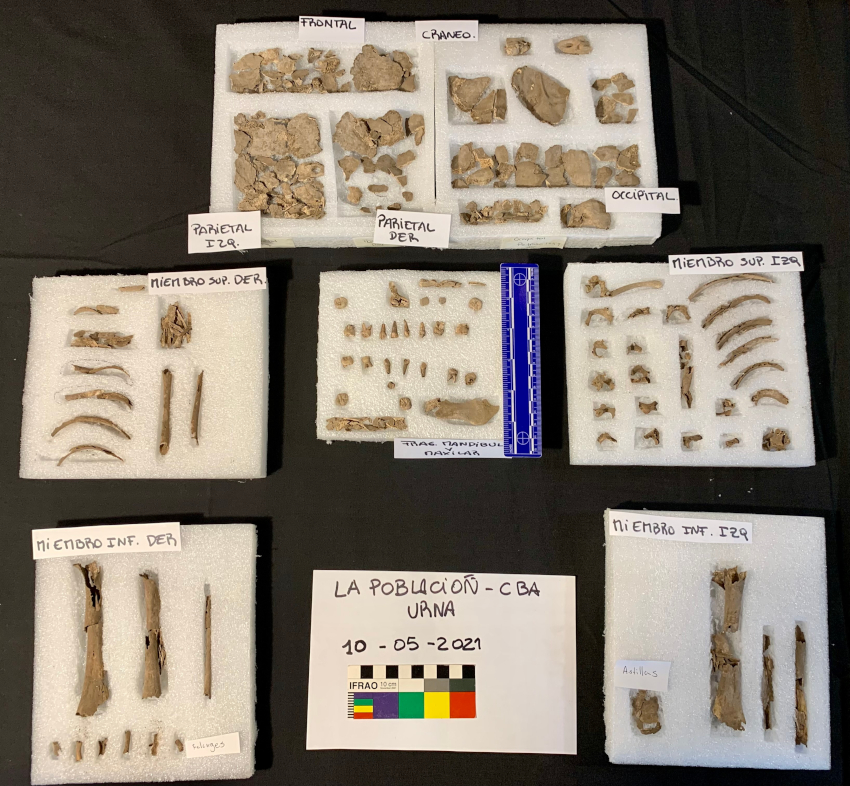

Acondicionamiento de los restos óseos humanos

Al respecto de los restos humanos encontrados en la vasija, se procedió con la limpieza mecánica de estos con herramientas aptas para minimizar el daño sobre los restos. Los restos óseos humanos se encontraban en muy mal estado de conservación en particular por el accionar de raíces que afectaron el cráneo y la mandíbula. Debido a su fragilidad se confeccionaron siete bandejas de espuma de propileno (Fig. 3). En cada bandeja se coloraron las piezas ubicadas anatómicamente, es decir miembro superior derecho, miembro superior izquierdo, miembros inferiores derecho, miembro inferior izquierdo y vértebras, en otras bandejas fue depositado el cráneo -en tres bandejas en donde se colocaron fragmentos de hueso del frontal y parietal derecho e izquierdo, occipital y luego fragmentos de maxilar y mandíbula con las piezas dentales recuperadas (Tabla 1). Los restos fueron colocados en una caja de cartón, forrada con espuma de polipropileno para evitar fricción mecánica que pudiera dañarlos.

Tabla 1 Síntesis del volumen de sedimento analizado y los hallazgos asociados

| Muestra | Sector | Volumen (litro) | Hallazgos |

| 1 | Control | 0.02 | |

| 2 | Torax | 0.015 | |

| 3 | Bucal | 0.035 | |

| 4 | Intracraneal | 1 | |

| 5 | Nasal-bucal | 0.02 | |

| 6 | Debajo del cuerpo | 0.12 | |

| 7 | 0.7 | 11 cabellos/4 carbones | |

| 8 | 0.12 | caparazon de gasterópodo | |

| 9 | 7 | 3 carbones | |

| 10 | 1.9 | ||

| 11 | 1 | 2 cabellos/4 carbones | |

| Total Sedimento | 11.93 |

Análisis bioantropológico

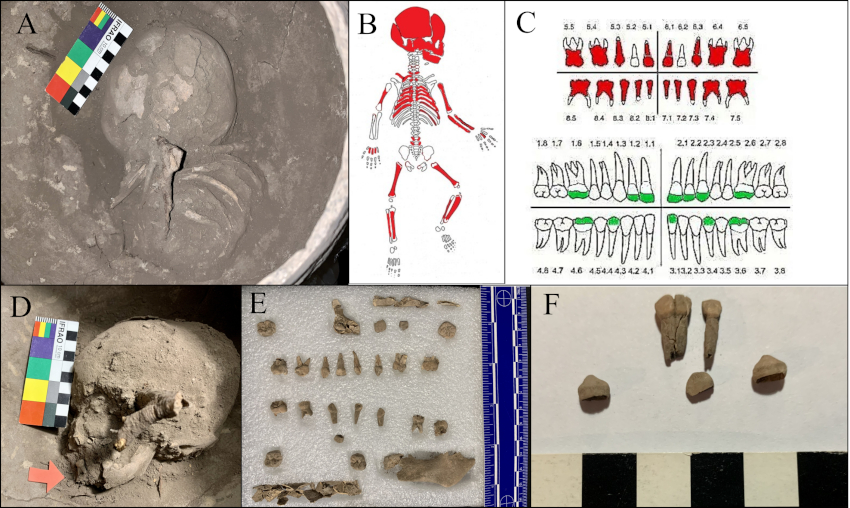

Previamente al análisis se procedió a la limpieza en seco del material óseo humano. El conjunto esqueletal está representado por un cráneo que se encuentra completo casi en su totalidad (Fig. 3 y 4B), pero altamente fragmentado, mientras se hacía el registro y limpieza se pudo constatar que una raíz atravesaba el frontal, parte del maxilar y mandíbula, produciendo la destrucción de la hemimaxila derecha ubicada por debajo del cráneo (Fig. 4D). En cuanto al esqueleto postcraneal, se cuenta con todos los elementos a excepción de la cintura pélvica, de la cual no se recuperaron elementos óseos; los huesos de las manos y pies están subrepresentados en el conjunto esqueletal y de las vértebras se recuperaron muy pocos fragmentos. Los restos del niño o niña fueron inhumados en posición decúbito lateral derecho con las piernas hiperflexionadas sobre el tórax (Fig. 4A). Debido a la compactación de los restos esqueletales es posible sugerir que el cuerpo fue cubierto con algún envoltorio de materia orgánica que contenía los restos.

Considerando el desarrollo y erupción dental de caninos y molares, se estimó una edad mínima de 1.3 años y una edad máxima de 1.9 años según Moorrees y colaboradores (1963) con un promedio de 1.6 años de edad al momento de la muerte. Por otro lado, utilizando estos mismos indicadores, pero según Liversidge y Molleson (2004), nos indican una edad mínima de entre 1.20 y 1.42 años, con una edad promedio de 1.31 años al momento de la muerte. Y finalmente si consideramos AlQahtani y colaboradores (2010) el desarrollo dental observado nos indica una edad entre 1.5 a 2 años de edad, con un promedio de 1.75 años.

La mayoría de las piezas dentales deciduas se encontraron presentes al momento de la exhumación, a excepción de los incisivos centrales y un lateral inferior junto a los gérmenes de dos caninos y un incisivo también inferiores (Fig. 4C, D y E) que fueron recuperados luego de tamizar los sedimentos. Se recuperaron in situ también los gérmenes de las cuatro coronas pertenecientes a los primeros molares permanentes. La mandíbula izquierda se encuentra muy dañada debido a la raíz que la atravesaba, la hemimaxila derecha se encontraba en mejor estado de preservación. Al momento de analizar las piezas dentales encontramos que los incisivos centrales inferiores se encuentran unidos o fusionados (Fig. 4F), una anomalía dentaria muy difícil de registrar en restos arqueológicos, debido a diversos factores (Benazzi et al., 2010).

Figura 4 A) Restos del individuo infantil depositado dentro de la urna, obsérvese la posición hiperflexionada de los restos. B) Registro visual de los restos presentes y recuperados. Las marcas rojas indican los restos recuperados. C) Odontograma con las piezas dentales deciduos presentes (Rojo) y los gérmenes de las piezas permanentes (verde). D) Detalle de cráneo y mandíbula. Todavía se encuentra inserta la raíz que afectó el esplacnocráneo (flecha roja). E) Detalle de maxilar, mandíbula y piezas dentales recuperadas. F) Piezas dentales recuperadas posteriormente, obsérvese la fusión dental de los incisivos.

Análisis arqueobotánico

Durante la excavación del contenido de la vasija se recolectó de manera sectorizada el sedimento interior. No sabemos si fue introducido de manera accidental o como parte de la inhumación y tratamiento del cuerpo. Antes de tamizar las muestras, se tomaron pequeñas fracciones de estas para realizar estudios de polen de posibles elementos botánicos introducidos y de parásitos que pudieran haber afectado la vida del individuo.

Como se comentó más arriba, se estudió el contenido completo de la vasija dividida en once muestras (Tabla 1), tamizadas en una primera instancia con una malla fina de 0,5mm. Luego se procedió a revisar la muestra bajo una lupa binocular en búsqueda de elementos vegetales, ya sea en estado de carbonización o secos. Como puede observarse en la Tabla 1, no se hallaron carporrestos aunque sí pequeños carbones de madera que no fueron identificados anatómicamente, impedidos por el tamaño de estos. Se encontraron en el análisis restos de cabello y se localizaron cuatro incisivos y una pequeña falange.

Dados los escasos resultados se procederá a detectar microrrestos vegetales del raspado interior de las paredes cerámicas en una nueva etapa de estudios.

DISCUSIÓN

El análisis bioantropológico de los restos óseos permitió establecer un número mínimo de un individuo, representado por restos del cráneo, cintura escapular, miembros superiores e inferiores, vértebras y costillas. Se trata de un individuo de sexo indeterminado, con una edad promedio de 1,5 años al momento de la muerte. Se trataría de una sepultura primaria individual.

El análisis de las piezas dentales nos indicó la presencia de dientes dobles o fusionados, esta es una anomalía del desarrollo caracterizada por la unión de al menos dos dientes adyacentes unidos por la dentina, la pulpa o por los conductos, presente comúnmente en dientes deciduos inferiores (Aguiló et al., 1999; Cheng et al., 2010). El reporte de estos tipos de casos continúa siendo escaso en contextos antiguos, por diversas razones, entre ellas la poca preservación de los restos infantiles (Benazzi et al., 2010; Silva y Silva, 2007; Tritsaroli, 2018), aunque sí se ha observado en restos de poblaciones amerindias (Padgett, 2010; Smith y Wojcinski, 2011), analizadas en relación a otros factores, como: salud, salud materna, transiciones alimentarias, entre otros. En el caso particular no profundizaremos más en este hallazgo debido a que excede los objetivos del trabajo.

Este tipo de hallazgos como los presentados hasta aquí nos brindan información sobre prácticas mortuorias y el tratamiento dado a los niños en comunidades amerindias del pasado, que como ya mencionamos, son escasísimos en la región de las Sierras Centrales. Pero sobre todo nos informan sobre cuestiones relacionadas con el modo de vida de los niños y la posible relación con la salud materna, en este sentido se han tomado muestras para realizar estudios genéticos, parasitológicos e incluso de isótopos estables para conocer mejor su dieta y su salud al momento de su muerte. La presencia de un párvulo de esta edad inhumado en una urna no es algo común en las comunidades tardías de la región, lo que podría indicar un trato diferencial dentro del grupo. En fin, este hallazgo abre interrogantes sobre los niños o infantes en el pasado local.

Respecto a las prácticas mortuorias en Córdoba, los entierros en urnas no son comunes en el territorio actual (Fabra et al., 2009). Sin embargo, podemos mencionar el hallazgo de un entierro primario de un adulto y un párvulo en un sitio al aire libre en Río Tercero. El párvulo fue encontrado dentro de una urna de cerámica ubicada a la altura de los pies de los restos óseos de un individuo femenino (Zárate et al., 2020). Los restos óseos presentados en este artículo también corresponden a una sepultura de tipo primario, posiblemente individual y con alto riesgo de destrucción, en este caso no podemos asegurar si había alguien más inhumado cerca de ella como en el caso de Río Tercero. Destacamos que esta urna presenta similitudes en cuanto a la morfología y la posible rotura intencional de los bordes de la urna. Si bien para el caso aquí analizado no se han realizado todavía fechados radiocarbónicos, es presumible que también se trate de un entierro del mismo periodo.

CONCLUSIONES

El hallazgo de restos humanos inhumados en urnas es una práctica ritual no habitual entre los grupos que habitaron la zona serrana, como ya mencionamos son escasos estos hallazgos. Es por ello que destacamos la tarea realizada entre instituciones, trabajadores de la cultura, vecinos y antropólogos ante este tipo de hallazgos. Gracias a su contribución, como también a la reunión de otros datos de hallazgos similares nos proponemos en futuros trabajos caracterizar a las prácticas de inhumación de infantes en vasijas como una posible acción ante la muerte, que si bien no era frecuente como sí sucede en el pasado prehispánico del Noroeste Argentino (Amuedo, 2010), si eran conocidas en la región central del país. Además, en el caso de la vasija hallada en La Población, las acciones realizadas sobre la pieza cerámica tuvieron como objetivo primordial prevenir un deterioro mayor y estabilizarla. Por otro lado, en cuanto a los restos óseos humanos, si bien presentan un estado de preservación malo se ha podido realizar los análisis básicos, se han tomado tanto muestras de sedimentos como óseas y dentales para futuros estudios de polen, parásitos, fitolitos y ADN.

Para finalizar creemos importante señalar la instancia colaborativa entre el museo local, Museo Histórico Popular “Carlos Ferreyra”, propiciando tanto los espacios de trabajo y la toma de muestras, como la puesta en valor de la pieza en su lugar de hallazgo. Apoyar en la reconstrucción de las dinámicas pasadas, en este caso de la urna y el niño inhumado en su interior, no sólo nutre la información que el museo puede contener y transmitir a sus visitantes, sino que su preservación y cuidado en este tipo de instituciones estimula en sus habitantes la búsqueda de la historia local, la memoria y la conexión con los objetos arqueológicos, propiciando una arqueología e historia colaborativa.

Durante esta intervención iniciamos una relación de colaboración con este pequeño museo local. Como plantean Hernández Álvarez y Martín Medina (2016) una arqueología colaborativa permite crear nuevos vínculos con los diferentes actores sociales involucrados en el proceso patrimonial. La colaboración y la inclusión son objetivos principales de la práctica arqueológica y, en especial, de la arqueología pública como proponen Funari y Vieira de Carvalho (2014), mientras que Marshall (2002) argumenta que parte del control del proyecto arqueológico debe estar en manos de la comunidad local, una arqueología comunitaria. En el caso del Museo Histórico Popular “Carlos Ferreyra” iniciamos una colaboración con asesoría técnica, incluyendo recomendaciones para exhibición, documentación, registro y conservación de los hallazgos. Desde el principio nos opusimos a la exhibición de restos humanos siguiendo las recomendaciones del ICOM (2017) para materiales sensibles. Sin embargo, la asociación de amigos del museo quiso exponer la urna funeraria y se confeccionó una vitrina especial para la exposición de la urna. Este fue un hallazgo importante para la comunidad local de Yacanto, San Javier y La Población y el museo que posee una pequeña colección histórica de objetos donados por los pobladores, en su mayoría materiales que hacen referencia a la comunidad criolla y rural, pero también algunos materiales arqueológicos encontrados por estos vecinos que luego donan al museo. Destacamos que en la localidad persisten las ruinas de una estancia de origen jesuita, actualmente muy deterioradas, pero que los miembros del museo están intentando preservar, por lo tanto, la historia colonial y sobre todo rural es muy importante para estos pueblos de Traslasierra. En este contexto este hallazgo sería un punto destacado en las colecciones y que retrotrae a una historia más antigua o con mayor profundidad temporal. El interés por el hallazgo involucró a muchos actores sociales diferentes en la comunidad local, especialmente la asociación de museos y los maestros de escuela, que creían que el hallazgo podría ser el puntapié para contar la historia local, en la educación patrimonial y en la promoción de las identidades locales. La urna también podría usarse para atraer turistas al museo local. El hallazgo también hizo que el museo pudiera pedir financiación al municipio para crear una exposición centrada en la urna. Otro resultado fue la colaboración entre la escuela local y el museo para actualizar y crear un nuevo inventario de sus colecciones con nuestra supervisión. Para analizar más a fondo la historia y el contexto de los objetos, involucramos a más académicos de la Universidad Nacional de Mar del Plata para iniciar el análisis de polen, fitolitos y parásitos. Estos análisis aún están en curso.

Este es un ejemplo de cómo la práctica arqueológica y un hallazgo pequeño y aislado pueden crear nuevas colaboraciones con las comunidades locales y académicos e iniciar diferentes procesos de patrimonio y crear nuevos conocimientos arqueológicos. Se espera que esto conduzca a nuevas colaboraciones e interpretaciones del pasado local y cree nuevas historias o guiones en el museo, especialmente involucrando a la comunidad en este proceso. Creemos que estas colaboraciones son especialmente importantes para crear una arqueología pública que a la larga genere y mejore los vínculos entre los diferentes actores locales del territorio. También consideramos que el museo local puede tener un papel importante en este contexto, al asumir la responsabilidad social y actuar como un eje de reflexión y participación en la inclusión y las nuevas interpretaciones del pasado anclado en ese paisaje, visibilizandolo y haciendo evidente su constante mutación.

uBio

uBio