Fecha de recepción: 3 de septiembre de 2022

Fecha de aceptación: 8 de marzo de 2023

Introducción

Progreso y desarrollo, construcciones sociales que orientan las políticas públicas, dependen del suministro sustentable y competitivo de energía. En Argentina, en contraste con la calidad de otros recursos, las escasas fuentes de energía constituyeron un límite físico durante todo el siglo XIX, aunque el tema no lograría instalarse con fuerza en el debate público en momentos en que la economía primaria agroexportadora parecía autosuficiente. Argentina, que durante la colonia había tenido un desarrollo minero apenas incipiente, atravesó el siglo del carbón inserta en una dinámica compleja que acentuaba la dependencia del Imperio Británico y postergaba alternativas de desarrollo local, una diferencia con otros países periféricos que en ese momento exportaban energía, que ha merecido poca relevancia en el análisis de la historia económica.

Sin adherir a un determinismo definido por la dotación de recursos, este trabajo destaca el carácter dinámico de la creación de riqueza, resultado de las políticas públicas y del comportamiento de los diferentes actores en un territorio dado y en el contexto del modelo vigente.

La revolución de la energía

La llamada Revolución Industrial, heredera de los avances científicos renacentistas, se expandió en el siglo XIX, y se constituyó en sustrato material y generador de una dinámica global que desplazó los límites que la naturaleza imponía al crecimiento para multiplicar poblaciones, bienes y servicios. El paradigma del progreso material y la transformación social infinitos, y el avance sin consecuencias sobre las tierras, las culturas y los recursos, impulsaron otra revolución igualmente transformadora: el acceso, transformación y uso de cantidades crecientes de energía.

Entre 1800 y 1900 la población mundial pasó de 990 a 1650 millones de habitantes mientras el consumo total de energía -insumo indispensable para concretar las transformaciones y dar materialidad a los cambios sociales derivados- crecía al triple (Ritchie y Roser, 2020). Hasta 1800 el consumo de energía global estaba soportado por la leña, con participaciones marginales de la energía eólica e hidráulica, pero a partir de la máquina de vapor el carbón mineral se hizo indispensable en la matriz energética. Prácticamente todo el incremento en la oferta de energía mundial después de 1800 se debió al carbón, que en 1910 aportaba más del 50% del consumo total mundial, inicialmente concentrado en Europa (gráfico 1). El carbón es una roca muy abundante en la naturaleza, se presenta en capas o estratos que pueden estar en superficie o en profundidad y tiene distintos grados de maduración o categorías.

Las mejoras en el agro y las manufacturas textiles no hubieran sido suficientes para asegurar el rol de potencia mundial de Inglaterra sin una sólida producción industrial pesada. La siderúrgica británica producía en 1800 menos de la mitad del hierro de Europa, pero su industria del carbón aportaba el 90% del total mundial. Este mineral, imprescindible para la fabricación del acero, tuvo un efecto multiplicador inmediato asociado al ferrocarril. El primer ferrocarril moderno se instaló en la zona minera de Durham en 1825 y dos décadas después la producción de hierro y carbón había crecido 330% (Hobsbawm, 2009, pp. 51-53).

Gráfico 1: Evolución del consumo global de energía por fuente [Twh] y participación de Europa en el total [%] Fuente: Elaborado con datos de Ritchie & Roser (2020)

Junto a la máquina de vapor, el acero, los telares y el ferrocarril, el carbón es el símbolo de la revolución industrial y eje del pasaje de una economía orgánica y autosustentable a una industrial y extractivista. Gran Bretaña -a diferencia de China y Rusia- disponía de enormes reservas cercanas a los centros poblados, que tomarían otra escala con los avances tecnológicos; el más importante la máquina de vapor perfeccionada por Watts, de poca influencia inicial pero integrada a un ciclo sistémico de avances que redujo el costo de la potencia mecánica a 25-30% de la alternativa animalpara 1850. A pesar de la presión sobre la demanda y la profundidad creciente de las vetas -los costos de extracción subieron de 7 a 11 Shillings/ton- los precios en Londres cayeron 40% entre 1700 y 1860 mientras la producción crecía 18 veces tras las mejoras en el transporte y, sobre todo, la reducción de tasas. La gran expansión de la industria del carbón fue una resultante de la tracción de la demanda -crecimiento económico, urbanización, mejoras del ingreso- aunque el aporte de la industria al agregado de Inglaterra resultó modesto: entre 1760 y 1869 mientras el carbón sumaba 1,6% en promedio la industria textil aportaba 24% (Clark y Jacks, 2007, pp. 3-21).

El carbón estaba presente en cada aspecto de la vida diaria de Inglaterra, una tercera parte de la producción -aproximadamente 1000 kg per cápita por año- se destinaba al consumo doméstico, mientras el resto se repartía en partes iguales entre la producción de acero y las demás industrias (Jevons, 1866, p. 123). Jevons publicó The Coal Question en 1866, el primer texto centrado en la economía de los recursos no renovables en el que analiza el ciclo de agotamiento de reservas y los costos crecientes sobre la economía británica, tras lo que el primer ministro Gladstone formó la Real Comisión del Carbón, primera autoridad regulatoria. En palabras de Jevons, con carbón cualquier empresa es posible y fácil; sin él nos vemos arrojados de vuelta en la difícil pobreza de los tiempos pasados (Jevons, 1866, p. 3).

Para la potencia resultaría imprescindible mantener el liderazgo tecnológico en la explotación para mantener costos competitivos con los de países donde el carbón puede explotarse a menor profundidad o incluso a cielo abierto. Los recursos no renovables se explotan secuencialmente, es decir, para una demanda dada se recurre a los de menor costo de producción y solo a medida que se éstos se agoten se desplazarán los factores hacia otros depósitos más profundos o lejanos. La elasticidad de los recursos energéticos hace que las mejoras en eficiencia no se reflejen en disminución sino aumento del consumo, alentado por las ventajas y el menor costo, como se verifica al analizar el impacto de las mejoras en eficiencia incorporadas a la máquina de vapor que, al mismo tiempo que multiplicaba por 10 el rendimiento térmico aumentaba la demanda de carbón (gráfico 2). Para las fuentes energéticas el límite no es el agotamiento físico del recurso sino su competitividad.

Gráfico 2: Mejoras tecnológicas y aumentos de la eficiencia de las máquinas de vapor [lb-pie por bushel de carbón] Fuente: Elaborado con datos de Jevons, (1866, p. 128).

Inglaterra, el carbón y el imperio

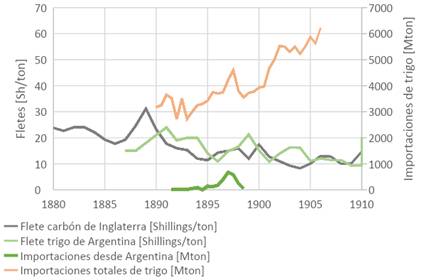

Aunque la disponibilidad de enormes reservas de carbón y el acceso a tecnologías, capitales y fuerza de trabajo fueron importantes, otro factor catalizó el liderazgo de Inglaterra tras la Revolución Industrial. A fines del siglo XIX dominaba el comercio mundial y el tráfico marítimo con cerca de la mitad del tonelaje total y, entre sus exportaciones, además de manufacturas, figuraba el carbón, una ventaja importante para los armadores británicos, no porque significara una porción prioritaria de las cargas -de hecho, los barcos carboneros ingleses no eran los más eficientes, las cargas de carbón no resultaban las más rentables ni gozaban de ventajas especiales sobre los extranjeros- sino porque se integraban en la compleja estructura de flujos de carga tanto desde como hacia Inglaterra de la que derivaba la definición de los fletes. El costo real de un flete podría variar entre el costo del viaje completo si hubiera desbalances entre los puertos a un mínimo que cubra el costo marginal de manipuleo de la carga extra si la alternativa es viajar con lastre improductivo y la ventaja para la metrópolis no estaba en la rentabilidad del sector naviero sino en la reducción de fletes para las cargas importadas y las mejoras de productividad que esto suponía para las industrias domésticas. La relación entre tráfico y tarifas de transporte se ve reflejada en el comportamiento de los fletes en el Atlántico (gráfico3).

A medida que las importaciones inglesas de trigo aumentan se genera demanda en un sentido y capacidad ociosa de transporte en el opuesto con lo que los fletes caen sostenidamente. En el límite, cuando las exportaciones de grano superan a la demanda de carbón, los fletes de las exportaciones inglesas caen al valor del costo marginal. Con las tecnologías de la época la carga de un barco con carbón demoraba 25 días más 2 días de viaje a Cardiff donde están las minas, mientras que si viajaba con lastre la carga necesitaba solo dos días sin salir de Londres lo que arroja una diferencia de 27 días que es lo que debe amortizar la venta de la carga de carbón (Harley, 1988, p. 37).

Gráfico 3: Evolución de los fletes marítimos en el Atlántico y de las importaciones de trigo de Inglaterra. Fuente: Fletes, Harley, (1988, p. 40); Importaciones, U K Statistical Abstracts (1883-1898, p. 84); Persson y Sharp (2009, p. 3).

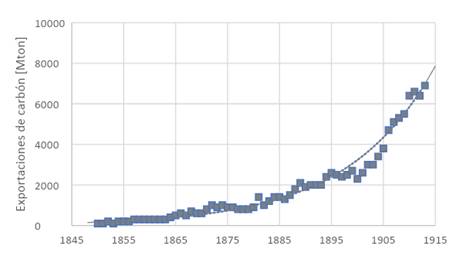

Las importaciones inglesas de trigo provenían principalmente de Estados Unidos y Rusia con una participación menor de Argentina que se hará más importante a comienzos del siglo XX, coincidiendo con la caída del comercio con Norteamérica y al tiempo que aumenta exponencialmente la demanda de carbón asociada al desarrollo de los ferrocarriles en nuestro país (gráfico 4) en una dinámica diferente. Demanda local de carbón en alza y mayor capacidad de negociación de las tarifas navieras, factores que presionan sobre el sector externo de la economía argentina.

Gráfico 4: Exportaciones de carbón de Inglaterra con destino a Sudamérica [miles de ton]. Fuente: Harley, 1988, Tablas 4-5.

La economía del carbón dominada por Inglaterra jugó también un rol importante en la conformación del imperio informal que la potencia mantuvo bajo control gracias a su poder económico mientras promovía el liberalismo económico. Con el crecimiento de Estados Unidos después de la Guerra de Secesión la hegemonía británica se vio amenazada y la caída de su preeminencia en los mercados podría haber sido mayor a no ser por el crecimiento del intercambio con Argentina, de lejos la economía más importante de Sudamérica a fines del siglo XIX: Entre 1860 y 1913, mientras la participación en las exportaciones británicas hacia Chile caía de 12,1 a 10,8% y hacia Brasil de 31,4 a 22,6%, la de Argentina crecía dramáticamente de 12,9 a 40,8% (Boyns y Gray, 2016, p. 5).

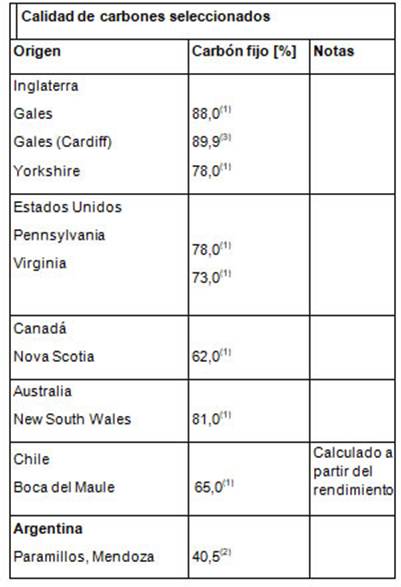

Para el crecimiento argentino resultaba fundamental el carbón, usado en los ferrocarriles, las industrias y en las primeras centrales de generación eléctrica más una fracción que se reembarcaba como bunker en los barcos que llegaban a los puertos locales. Argentina y Brasil no disponían de explotaciones comerciales de carbón de calidad, una cuestión frecuentemente subestimada cuando se analiza la evolución de, ambas economías cautivas del suministro británico y, si bien no se habían descubierto depósitos de carbón competitivos, el margen para fijar precios que el balance de cargas en el Atlántico daba a los mineros británicos comprometía cualquier intento de desarrollo local y debió influir en las políticas de estímulo a los emprendedores que imaginaban proyectos energéticos domésticos pioneros. El imperio británico, que abarcaba cinco continentes, necesitaba la protección de su marina de guerra, también la más importante de la época y que desde 1820 había incorporado buques impulsados a vapor y alimentados a carbón. El carbón de Gales era clave porque su poder energético, medido por el porcentaje de carbono fijo del mineral y muy superior a los de otro origen, incrementaba proporcionalmente la autonomía y aforo de las naves (Cuadro 1).

Disponer de capacidad logística que asegurara el aprovisionamiento era también crucial y para eso el imperio había desarrollado una red de bases seguras donde acopiar carbón, Santa Elena, Ascensión, Capetown y Malvinas entre ellos, a los que sumaba puertos comerciales en países amigos. Esto desató la competencia por acceder al mercado de la provisión de bunker, un combustible indiferenciado por lo que terminaría por imponerse el puerto con mayor fluidez de operación y menores aranceles. Montevideo era el puerto de preferencia hasta 1897 cuando el nuevo y eficiente Puerto de Buenos Aires lo desplaza al no cobrar tasas de importación al carbón y ofrecer las ventajas de la administración conjunta con el de La Plata, un ejemplo de políticas públicas que aumentan la competitividad.

Cuadro 1:Composición del carbón de diversos orígenes. Fuente: (1) Wegerich (2016, pp. 199-202); (2) Rickard (1869, p. 38); (3) Hermitte (1904, p. 123); (4) Bergmann (1983, p. 202).

El carbón, fuente energética dominante del siglo XIX y motor de la industrialización global, cumplió un rol central en el dominio imperial de Inglaterra en los cinco continentes hasta la primera guerra mundial no tanto por sus reservas de alta calidad y su dominio tecnológico sino como resultante de una compleja interacción de factores. Reservas de carbón de buena calidad había también en Rusia, Francia y Alemania y los descubrimientos científicos fundamentales se conocían desde el siglo XVII, pero el eje de la revolución industrial y el estado que la convertiría en la base de su poder imperial sería Inglaterra, donde la asociación sistémica de libre comercio, capacidad financiera y dominio militar, un sector agrario productivo y desarrollo tecnológico alimentado con un combustible eficiente estimuló la producción de manufacturas que podía vender a precios muy competitivos. Al mismo tiempo esos factores le permitían importar las materias primas que necesitaba sin que las distancias ni su condición insular encarecieran los insumos de sus industrias. No fueron menores los aportes de su sistema institucional, capaz de anticipar los impactos de los cambios de la época, manejarlos en su beneficio y encuadrar acciones y decisiones en una ética compartida que Weber llama espíritu y asocia al protestantismo.

La primera gran economía industrial de la historia, precaria, explotadora de los trabajadores y contaminante al punto de convertir a sus ciudades en lugares invivibles disponía de una potencia instalada de un millón de HP, producía 50 millones de ton de carbón por año y más del 50% del hierro del mundo. Dominaba el comercio y la navegación y cobraba dividendos de sus inversiones en cuatro continentes. Era, en términos reales, el taller global.

Carbón y desarrollo en países de la periferia

La Revolución Industrial y los paradigmas tecnológicos que impuso en el mundo transformaron y obligaron a adaptarse a todos los países y actuaron tanto potenciando los recursos naturales como inhibiendo posibles desarrollos alternativos. Factores clave en el desempeño resultante serían la dotación de factores, las características innovadoras y un sistema institucional legitimado y estable capaz de acoplarse a la dinámica impuesta y operarla con ventajas. Esos eventos disruptivos de los modos de producción afectarían potenciando o limitando las capacidades internas y no serían neutrales para ningún país con resultados que explican en parte los desempeños futuros.

La Argentina y Australia estimulan el análisis comparado. Naciones que se insertan de forma análoga en el modelo global liderado por Inglaterra y crecen con la expansión capitalista, aunque con un desfasaje temporal y un factor diferencial clave, en Australia se descubre oro en 1823, atrayendo inmigración y capitales. Ambos países recurrirán a políticas proteccionistas para mantener el valor relativo del trabajo y favorecer la distribución, y en ambos aparece el conflicto entre mayorías empleadas en actividades protegidas y burguesías librecambistas ligadas al comercio.

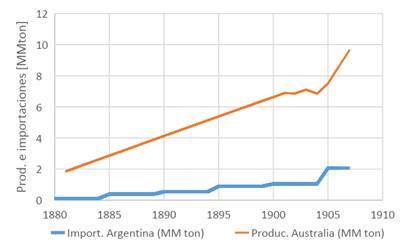

Hacia 1850 se frena en Australia la expansión agrícola y la producción minera, que había crecido en valor 966% entre 1851 y 1853, cayó 49% en los diez años siguientes y otro 29% hasta 1873 (Australia, 1910, p. 488). Ajustes y reclamos sindicales derivan en 1865 en la primera ley proteccionista que establecía un arancel de 25% sobre las importaciones, aunque tal como en Argentina, sin efecto en la industrialización porque carecían de cultura artesanal y, en nuestro caso, también de los bienes primarios imprescindibles (Rapoport, 2010, pp. 45-50). Australia tiene en la época otra estructura social y productiva, con organización social y leyes laborales de avanzada, un sistema de partidos y el proteccionismo innovador del laborismo que duraría hasta la gran depresión y, fundamental, condiciones objetivas para plantear un desarrollo industrial basado en los recursos naturales. Desde principios del siglo XIX produce oro y plata, y también carbón, hierro, cobre y estaño, los elementos que soportan la revolución industrial y la industria bélica. Si bien se auto percibe como un país agrícola, Australia reconoce tempranamente el valor de su producción industrial: “Puede decirse que fue el descubrimiento de sus inmensos depósitos de riqueza mineral lo primero que atrajo población a Australia, estableciendo así los fundamentos de su nacionalidad”(Australia, 1910, p. 484). En 1908 Australia producía 5% del cobre, 12% del estaño y cerca del 1% del hierro del mundo, además de autoabastecerse de carbón, y su sector de metalurgia y maquinarias representaba en 1913 un 24% del valor de las manufacturas contra 4% en Argentina (Australia, 1910, pp. 489-514; Gerchunoff y Fajgelbaum, 2006, p. 56). El descubrimiento de carbón en Australia data de 1797 y en 1889 el gobierno normaliza a la industria promulgando la Mines Act 1890 y con el descubrimiento de depósitos de excelente calidad en 1908 y los avances del ferrocarril la producción de carbón crece sostenidamente mientras, en la Argentina se destinaban importantes recursos a la importación (gráfico 5).

Gráfico 5: Importaciones de carbón de Argentina y producción de carbón de Australia. Fuente: Argentina (1908, p. 579); Australia (1910, p. 516).

Igual análisis aplica a los vecinos Chile y Brasil. El primero, un territorio aislado y de incipiente desarrollo minero se consolida con la Constitución de 1833 en un orden institucional conservador y autoritario, una burguesía que disputa el poder a los terratenientes y un estado capaz de sostener medidas proteccionistas (Halperin Donghi, 1994, p. 211-212). En 1851 se construye el primer ferrocarril de Sudamérica para conducir la plata hasta el puerto, mientras el salitre, del que es principal productor mundial, impulsa un auge económico inédito. El declive del ciclo se compensa con el desarrollo del cobre que ya se explotaba con técnicas artesanales desde 1819, asociado a la demanda de la industria eléctrica desde fines del siglo XIX.

La minería del carbón chileno era también importante desde la colonia y -antes del Canal de Panamá- había convertido a los puertos chilenos en centros de abastecimiento naviero. Las minas de Lota y Coronel, cerca de la ciudad de Concepción estaban en actividad hacia 1860 y con la llegada del ferrocarril la producción carbonífera se extendió hacia los puertos del sur. En 1880 la producción era de unas 77000 ton anuales, equivalentes al 75% de las importaciones de carbón de Argentina, y ocupaba a 700 personas (Arocena, 1884, pp. 263-264). Como el carbón inglés de mejor calidad que llegaba a Chile como lastre competía con ventajas, los industriales chilenos lograron la eliminación de derechos de importación en favor del desarrollo de las fundiciones de cobre. En 1870, cuando las minas más profundas proveían carbón de mayor categoría y se habían incorporado mejoras tecnológicas que las hacían más competitivas -ya en 1854 había en funcionamiento máquinas a vapor en la extracción de carbón y en 1863 sólo en Lota contaban con 18 máquinas con una potencia de 400 HP- se eliminaron los aranceles. Si bien las importaciones alcanzaron un máximo entre 1870 y 1875, dos tercios del mercado del norte minero se abastecían con carbón local (Mazzei De Grazia, 1997, pp. 153-158).

En Brasil, agotado el ciclo del azúcar los bandeirantes sentaron las bases de la minería de oro y diamantes, una explotación rudimentaria sustentada en la riqueza del recurso que se convertiría en la actividad central de la colonia e impulsaría a las regiones productoras litorales. Como en Argentina, los intereses dominantes ligados a la exportación agraria rechazaban las medidas de promoción industrial mientras las elites urbanas apoyaban el crecimiento del sector industrial con centro en Sao Paulo (Devoto y Fausto, 2004; Madrid, 2015). Las necesidades de combustible se limitaban a la iluminación y el ferrocarril, pero la nueva estructura demandaba energía que pronto se convertiría en un cuello de botella para el crecimiento.

Las existencias de carbón en Brasil se conocían desde 1795, con reservas importantes en el sur, aunque de carbones sub bituminosos de baja calidad. La primera producción es de 1827 por una compañía inglesa que cerró al constatar la baja calidad del producto y en 1855 hubo un intento de explotación bajo control estatal con técnicos venidos de Gales. La Imperial Brazilian Colleries construye un ferrocarril de 20 km a tracción animal para llevar el carbón hasta Porto Alegre que operó hasta 1908. En 1874 se otorga una concesión para explotar carbón al Vizconde de Barbacena y se autorizó a la compañía inglesa The Donna Thereza Christina Railway Co Ltd. la construcción de un ferrocarril para acelerar la explotación. Inaugurado en 1884, en 1886 se concretó el primer cargamento con destino a Buenos Aires, un intento de integración regional que no pudo subsistir por la competencia del carbón importado por Argentina.

Con la república se consolida la política oficial de incentivos a la producción y en 1904 se crea una Comisión del Carbón, pero la explotación estuvo siempre limitada por el acceso a los insumos importados y la competencia del carbón inglés con ciclos de auge relacionados con crisis de abastecimiento de combustibles alternativos. Durante el gobierno de Vargas se forma la Companhia Siderúrgica Nacional que coexiste con otras operadoras y la estatal Companhia Próspera, subsidiaria de aquella, hasta que cierran con la modernización de la matriz energética.

Para los países periféricos, que comparten la fragilidad del modelo de producción basado en productos primarios, la dotación de recursos minerales, sobre todo carbón, marcará una diferencia central en el desarrollo y diversificación de sus economías. En Australia y Chile resultaría clave para desarrollar un empresariado local, incorporar tecnología, afincar población y alentar el modo de acumulación y de relaciones laborales de tipo capitalista, mientras que en Brasil la aspiración industrialista encontraría un límite en el abastecimiento energético.

Argentina en la era del carbón: el modelo agroexportador

Desde 1860, concluido el proceso de organización nacional y en medio de una relativa estabilidad política, se inicia un período de crecimiento sostenido e incorporación de masas inmigrantes y se consolida el modelo basado en las exportaciones agropecuarias. La producción ovina amplió la frontera agropecuaria sin reducir la vulnerabilidad externa, debilidad intrínseca a la que se sumarán otras para concluir en crisis recurrentes. Fragilidad institucional, demografía, escasez de minerales, infraestructura, acceso a capitales. En 1850 sólo alrededor del 20% del actual territorio argentino está efectivamente ocupado y la dispersa población no llega al millón de habitantes, con comunicaciones precarias y fronteras difusas. El incipiente desarrollo manufacturero depende de la importación y se mantiene según los saldos del comercio exterior, una fragilidad estructural que se expresará en dos planos: Por un lado, el enfrentamiento de las políticas proteccionistas y librecambistas y al mismo tiempo, el antagonismo entre el centralismo porteño y las posiciones federalistas de las provincias.

La producción local, orientada al consumo local y limitada por falta de financiamiento e infraestructura, daba pie a las tesis librecambistas. Las divergencias políticas traducían también diferentes modelos de producción entrecruzadas con intereses sectoriales en una dinámica compleja. El puerto, favorable al libre comercio, se beneficiaba con los aranceles mientras que en el interior proteccionista podría haber crecido con el acceso a mercados de ultramar. Con el aumento de la población y la bonanza económica se desarrollan obras fundamentales de infraestructura, se afianzan las fronteras, se extiende la superficie agraria y la alfabetización toma impulso a través de la escuela pública, todos cambios estructurales de carácter integrador, con aumento de la productividad y los ingresos y mayor complementariedad. Al mismo tiempo se potencian las asimetrías regionales: Buenos Aires controla elementos clave de la economía, tráfico de mercaderías, producción agropecuaria y exportaciones y consolida su preeminencia sobre un interior aislado y poco institucionalizado.

Las innovaciones tecnológicas en transporte y refrigeración se integraron fluidamente al modelo productivo en una etapa expansiva que disimula su fragilidad de origen. El crecimiento se apoyaba en la entrada de capitales y tensionaba las cuentas fiscales vía intereses y remisión de utilidades y, cuando un cambio en las condiciones externas interrumpía el flujo de capitales llegaban las crisis. Los períodos de auge disimulaban la fragilidad intrínseca, dependencia de las condiciones externas e incapacidad para sostener un cambio evolutivo, que se suman a la sesgada dotación de factores.

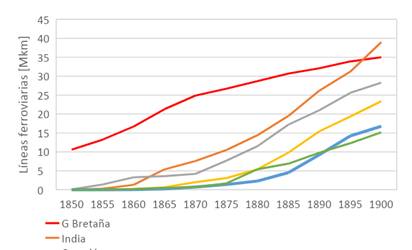

Hacia 1850 el ferrocarril se ha impuesto como el medio de transporte terrestre dominante en el mundo -entre 1840 y 1900 la extensión de la red ferroviaria en el mundo se multiplicó cien veces- asociado a las líneas comerciales existentes dominadas por los británicos que en 1860 concentraban la mitad de las exportaciones de África, Asia y América Latina. El liderazgo de la industria inglesa le permitió, una vez concluida la red ferroviaria interna, capturar oportunidades en territorios donde extendía su influencia. Desde 1870 los emprendedores ingleses lideran la expansión de las redes en los cinco continentes, con entre 40 y 50% de la inversión de capital inglés radicado en otros países, principalmente en ferrocarriles, el sector más activo de la economía, impulsando las exportaciones que crecieron 87% entre 1860 y 1890, aunque el foco todavía no eran los países sudamericanos (UK Statistical Abstract, 1868, 1898). Mientras se atenuaba el crecimiento doméstico inglés su industria conseguía mercados. En Argentina las inversiones británicas alcanzaron 200 millones de libras en 1900, 47% en ferrocarriles, monto equivalente al que se radicó en la colonia canadiense (Zalduendo, 1975). Argentina -y también Brasil- tenían en 1900 redes comparables a las de la metrópolis (gráfico 6).

Gráfico 6: Evolución de las redes ferroviarias en países seleccionados, miles de km. Fuente: Argentina, Argentina 1914, III, 405-406; Australia, Project Group PTY; Resto, Zalduendo, 1975, 106.

En el quinquenio 1895-1900 el 45% de las exportaciones británicas de material ferroviario se concentraron en cuatro países, India, Canadá, Argentina y Brasil, apalancadas por los términos que las concesiones argentinas garantizaban a los inversores, flexibles y alineadas con las de las colonias. El rendimiento garantido, que agudizaba el endeudamiento y ha merecido cuestionamientos, resultaba inevitable para gobiernos sin capacidad de financiamiento ni endeudamiento y necesitados de generar confianza en los inversores, ocupar el territorio, organizar el estado y crear un mercado nacional. Los tendidos seguían la lógica del modelo agroexportador en el terreno, una red confluyendo en los puertos, porque la ausencia de núcleos urbanos de importancia fuera del litoral condicionaba cualquier otra alternativa.

Abastecimiento energético durante la vigencia del modelo

La explotación de minerales, fundamentalmente oro y plata, fue la actividad productiva más importante en las colonias españolas de América, si bien la relativa pobreza de las minas aisló al territorio que sería Argentina del extractivismo extremo que caracterizó a Bolivia y Perú. Hubo emprendimientos mineros en la zona de cuyo y el noroeste ya desde el siglo XVI con técnicas artesanales y bajos rendimientos que se abandonaban ante las primeras dificultades. La explotación se regía por el derecho real basado en la propiedad absoluta del subsuelo por la Corona, que podía otorgar a particulares permisos de acceso condicionados al pago de una regalía. Desde 1810, aún vigentes las ordenanzas coloniales, la minería sería objeto de atención prioritaria. El Plan de Moreno contemplaba la protección de los recursos prohibiendo la exportación y, tras la pérdida del Alto Perú, la Asamblea del Año XIII sancionó la primera Ley de Fomento Minero.

El Congreso General Constituyente de la Confederación Argentina sancionó en 1853 el Estatuto para la Organización de la Hacienda y el Crédito Público que en su Artículo X faculta al Congreso a dictar un Código de Minería, distingue minas de canteras y habilita el trabajo de particulares sujeto a denuncia, registro y pago del canon anual, aceptando la vigencia de las Ordenanzas de México y las normas dictadas por las provincias. En 1860 el presidente Derqui nombró Inspector General de Minas a Domingo de Oro, quien presentaría en 1864 el primer proyecto de Código de Minería que se convertiría en la ley 1919 en 1887. En su artículo 2 clasifica a las sustancias minerales en tres categorías, la primera de las cuales incluye a los metales preciosos y, entre otros, cobre, hierro, plomo, estaño, zinc, litio y combustibles como carbones e hidrocarburos sólidos, que pertenecen exclusivamente al estado y sólo pueden explotarse mediante concesión. Sorprendentemente no se mencionan los hidrocarburos líquidos y gaseosos, petróleo y gas natural, a pesar de que en ese momento ya había antecedentes de explotaciones y reclamos de particulares en el territorio nacional. Este Código, inscripto en la ideología dominante de inspiración liberal declara a las minas como bienes privados de la Nación o de las Provincias según el territorio en que se encuentren, específicamente prohíbe al estado explotar o disponer de las minas que otorga en concesión a los particulares por tiempo ilimitado condicionada a la continuidad del laboreo.

Gobernador de una provincia minera, Sarmiento creó en 1864 la Escuela de Minas de San Juan bajo la dirección de Francisco Rickard, ingeniero de minas inglés que había trabajado en Chile y dirigía emprendimientos en San Juan, una medida que marca el paso de la minería artesanal a actividad extractiva integrada a un programa de gobierno. Con este mismo objetivo Mitre nombra a Rickard Inspector General de Minas de la República en 1865, encargándole recorrer las explotaciones y confeccionar un informe sobre producción, inversiones, sistemas técnicos, limitaciones encontradas y trabajadores empleados. Rickard visitó las zonas de emprendimientos mineros en las provincias cuyanas, La Rioja, Catamarca y Córdoba en 1868, recorrió unos 7000 km y presentó un detallado informe acompañado de tablas de producción, métodos, rendimientos y notas técnicas sobre mejoras a introducir. Al mismo tiempo actuó como agente promotor para la formación de sociedades comerciales comprometiendo a capitalistas de Londres ansiosos por participar de los beneficios del colonialismo tardío y los abundantes recursos naturales. El avance británico en Sudáfrica al finalizar las guerras bóers en 1902 diluyó el interés de las compañías inglesas por las explotaciones locales, sumado a las limitaciones propias de la geología. De un total de 23 emprendimientos mineros establecidos entre 1824 y 1914, en varios de los cuales se intentaron reactivaciones con nuevas inversiones y tecnologías, ninguno pudo sostener la actividad (Vitelli, 1999, pp. 75-76).

Tal como corresponde a un técnico imbuido del espíritu de su época, Rickard está convencido de que los adelantos científicos llevan al progreso de los pueblos y tiene una posición clara acerca del rol del estado en la promoción de la actividad y el apoyo a los emprendedores:

Compete, pues, al Gobierno Nacional hacer todo lo posible para protejerlos con pruebas de su buena voluntad y con su ausilio. Debe recordarse que estos caballeros se han internado en el desierto, á mil millas de la capital de la República, dispuestos á arriesgar sus caudales, y si bien es cierto que les lleva el interés del provecho que obtendrán de sus trabajos, lo es también que harán adelantar el pais y sembrarán los gérmenes de paz, industria, civilización y progreso(sic). (Rickard, 1869, 65).

La producción de los centenares de minas -algunos apenas socavones- era principalmente plata, acompañada por cantidades menores de oro y metales de uso industrial y bélico como cobre y plomo que se exportaban a Chile. La fundición más grande del país era en la época el establecimiento Hilario, fundado en 1863 y que, tras la incorporación de mejoras que aumentaron el rendimiento, llegó a producir en 10 meses 2000 kg de plata y 500 ton de plomo en 1866, aunque el autor del informe marca sus dudas respecto de los datos estadísticos. En La Rioja Rickard visita las minas de Famatina, las más ricas de la República y que están en su mayor parte abandonadas a pesar de haberse instalado una empresa alemana venida de Chile en 1824 para, con nuevas tecnologías, reelaborar los relaves de explotaciones anteriores. Subsiste la minería artesanal, los pirquineros, que con técnicas ancestrales de bajísimo rendimiento producen 8000 marcos de plata, unos 1840 kg de metal por año (Rickard, 1868, p. 100).

La orientación industrialista del gobierno y la experiencia de Rickard explican el interés que presta a las minas de carbón. Evalúa el depósito de Marayes en San Juan como de muy buena calidad y magnitud, aunque la presencia de agua le impide investigar a más de 10 pies de profundidad y llevado por su entusiasmo extiende el pronóstico favorable a la minería del carbón hasta La Rioja y Córdoba asociando su explotación, junto a la del hierro, a crear condiciones para la llegada del ferrocarril. Sin embargo, los análisis muestran un carbón de poca madurez, del tipo del lignito, con 36,2% de carbón fijo y 39,8% de volátiles, de baja calidad combustible. En Paramillos de Uspallata, Mendoza, analizó otra veta carbonífera de poca profundidad que rindió en análisis 40,5% de carbón fijo y 54,8% de volátiles combustibles. Siendo la leña escasa y cara por las dificultades de transporte, cuando se encuentran depósitos geológicos de los llamados esquistos bituminosos -un tipo de roca sedimentaria rica en materia orgánica- se los usa como combustible complementando a la leña o el carbón. Estas rocas merecerán mayor atención en Mendoza a principios del siglo XX, tanto como los afloramientos de petróleo líquido de El Sosneado, al sur de la provincia, especialmente el importante manadero adyacente al paso El Planchón.

Los inconvenientes que deben enfrentar los mineros se repiten. No hay en el país técnicos preparados para las labores ni operarios entrenados en las nuevas tecnologías, la infraestructura es apenas precaria, el transporte de las maquinarias hasta las zonas de producción requiere esfuerzos desproporcionados y no hay vinculación entre los distritos mineros y el litoral para evacuar la producción, por lo que ésta debe exportarse a Chile con escaso control de aduanas que ni siquiera lleva estadísticas. “Los fletes sobre máquinas costaron más caros desde San Juan á Hilario, que de Inglaterra á San Juan”(Rickard, 1868, p. 91). La ley mineral es baja y la explotación compleja, demandando aportes de capital y tecnologías inhallables en el país, mientras la cuestión institucional es otro condicionante. Ante la ausencia de una conducción nacional, cada provincia dictaba sus reglamentos, exigiendo documentos y cobrando impuestos internos sobre cada carga de mula, sea leña desde Mendoza o maquinarias desde Inglaterra, sellos para las Cartas Guía, derechos sobre hornos y establecimientos y sobre la exportación, tasas nuevas y diferentes en cada jurisdicción. Si bien la ley eximía a los trabajadores mineros de la obligación de prestar servicio militar, con frecuencia eran incorporados en las levas de los caudillos locales paralizando las operaciones. Por supuesto, no podía contarse en las zonas mineras con la presencia de autoridades mineras, maestros ni policía.

En 1902 el Ministerio de Agricultura comisiona al ingeniero Enrique Hermitte, primer director del Servicio Geológico Minero, para relevar el estado de las explotaciones de aguas subterráneas, carbón y petróleo en el país, iniciativa importante como muestra de una política de estado pionera en lo relativo a energía. El informe, que sería presentado en la Exposición de Saint Louis de 1904 es más optimista que el de Rickard respecto de la posible explotación en escala de los depósitos de carbón, aunque no analiza los aspectos operativos y se enfoca en la calidad del mineral que ha evaluado con una metodología inédita y a la que asigna mayor precisión, exponiendo la relevancia de la cuestión energética al citar el peso para las cuentas públicas de las crecientes importaciones de carbón (Hermitte, 1904, p. 123). Aun así, los análisis presentados mantienen valores de carbón fijo en el rango de los medidos por Rickard y muy bajos comparados con los carbones importados (Cuadro 1.1). En 1914 Hermitte redacta el capítulo sobre minería del Censo Nacional, en donde atribuye el frecuente fracaso de las explotaciones a las condiciones generales de la región y a la pobre información estadística que en general sobrevalua la ley del mineral, muy baja para beneficiar con las limitadas tecnologías disponibles. Cuando se refiere a la Compañía Anglo Argentina para la Explotación de las Minas de San Juan Ltd., de la que había sido gerente Rickard, la evalúa como un caso “típico de una explotación rumbosa e imprevisora”, aunque reconoce la excelencia de las instalaciones de todas formas insuficientes para asegurar la explotación (Argentina, 1916, 458-460).

Frente a dificultades enormes y sin la presencia del estado ordenador, mineros artesanales y compañías internacionales avanzaron con las explotaciones, con el aliciente de un mercado demandante y rentas tentadoras. Una dificultad estructural, sin embargo, nunca pudo ser eliminada. La baja ley del mineral y el difícil acceso a fuentes energéticas confiables y competitivas. La industria minera requiere de energía para transportar y moler el mineral, fundirlo en hornos, desalojar el agua de las galerías e impulsar grandes caudales de aire para acelerar el proceso de oxidación a alta temperatura. En la segunda mitad del siglo XIX la industria se movía con máquinas de vapor que requerían de agua y combustible y en argentina solo se disponía de leña y carbón vegetal, con algunos aprovechamientos de la fuerza hidráulica de los ríos de montaña para accionar ventiladores y molinos. En su informe, Rickard cita entre las dificultades para continuar la operación de una mina la falta de potencia para accionar los ventiladores, apenas movidos con mulas y cuyo reemplazo por una máquina a vapor se está evaluando (Rickard, 1868, p. 90). El acceso a leña se tornaba en un factor clave de las explotaciones, y como todo transporte se hacía a lomo de mulas, disponer de pasturas era también una cuestión central que definía en muchos casos, la factibilidad de la producción.

El informe de Rickard es el primer documento de significación técnica sobre la industria en Argentina, enfocado en el carbón y la minería metalífera, y sus conclusiones expresan a la época destacando el valor real y potencial de la actividad para el país como complemento de la gran riqueza agraria y factor de poblamiento y generación de consumo en zonas del interior superavitarias de productos que no pueden exportar por falta de infraestructura. Considera al carbón como el complemento esencial para el desarrollo del ferrocarril y recomienda apuntar a la formación de técnicos, indispensables para incorporar tecnología. Es también un reclamo formal sobre una ley minera de alcance nacional como referencia que atraiga a inversionistas extranjeros, una interpretación que se inscribe tempranamente en la controversia estructural sobre el grado de apertura de la economía en Argentina. Es evidente en el informe que la visión de una Argentina industrial choca con la falta de combustible, porque “cada dia la leña está poniéndose más escasa, más distante y por consiguiente más cara. Por estas razones es de suma importancia desarrollar los depósitos carboníferos” (Rickard, 1868, p. 40).

El progresismo argentino, consciente del significado que la industrialización tendría para el desarrollo, extendería la exploración de carbón a todas las latitudes. Rickard da relevancia a depósitos de carbón en Paramillos de Mendoza, aunque las vetas son de apenas 20 cm y se pierden en profundidad, y a los de Marayes, en San Juan, que encuentra inundados, en ambos casos carbones inmaduros y bajo poder calorífico, del tipo del lignito. En 1860, en lo que podría considerarse la primera norma de políticas públicas en energía, el Congreso sancionó la Ley 448 por la que se otorgaba a quien descubriera una mina de carbón mineral que permitiera su explotación con ventajas sobre el carbón importado un premio de 25000 Pf, una suma importante si se toma en cuenta que en 1869 por un año de trabajo de campo Rickard facturó 1500 Pf. Lo difícil de la geología argentina quedaría demostrado porque en 1908, tal como lo reconoce el Censo Nacional Económico, el premio no había sido otorgado a nadie, aunque había servido de estímulo para las exploraciones en todo el territorio, desde Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego, ninguna de las cuales logró demostrar su comercialidad, y resalta la visión de los legisladores que en momentos de incipiente institucionalización preveían las dificultades para desarrollar un país sin energía.

En la segunda mitad del siglo XIX, consolidada la primera revolución industrial que se había apoyado en la máquina de vapor, el acero y el ferrocarril, el progreso de las naciones requeriría de la provisión segura de energía, es decir carbón, un recurso del que Argentina -a diferencia de Australia y Canadá- carecía (gráfico 7).

Gráfico 7: Importaciones de carbón de Argentina y producción de carbón de países seleccionados. Fuente: Argentina (1908, p. 579); Gadano (2006, p. 70); Australia (1910, p. 520).

En 1877 el perito F. Moreno explora el Río Santa Cruz e informa el descubrimiento de mantos de carbón y en 1887, como parte de los reconocimientos que la Marina hacía en la Patagonia, el teniente de navío Agustín del Castillo navegando ese mismo río descubre afloramientos carboníferos en una zona próxima a la explotación de Río Turbio. Demasiado lejos y de baja calidad, la producción de carbón de esa mina presenta bajo contenido de carbono fijo y no resulta apto para uso metalúrgico por la calidad y cantidad de cenizas.

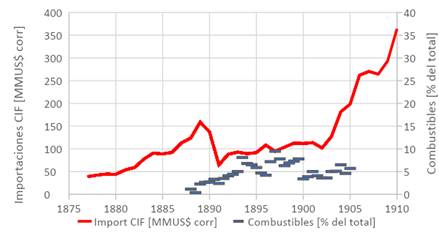

Argentina iba a atravesar el siglo XIX como importadora de prácticamente el total de la energía que necesitaba la industria y todo el carbón mineral que alimentaba a los ferrocarriles, una de las redes más extensas del mundo, debía ser importado al costo de una permanente tensión sobre el sector externo de la economía. Entre 1875 y 1910 las compras de combustible promediaron 5% del total de importaciones, un valor significativo frente al 40% de la suma de bienes de capital e intermedios, y son prácticamente inelásticas como lo muestra el aumento a 6,5% del total después de la caída de importaciones que siguió a la crisis de 1890 (gráfico 8). La acentuada dependencia energética que siguió al auge del ferrocarril y la generación eléctrica repercutió en los gravámenes al carbón que pasaron de 25% en el período 1870-1876 a 6% en 1880-1884 y se anularon desde 1885 (Argentina, 1908, p. 579).

Gráfico 8: Importaciones totales de Argentina y participación de las importaciones de combustible. Fuente: Arceri (2014). Anexo estadístico.

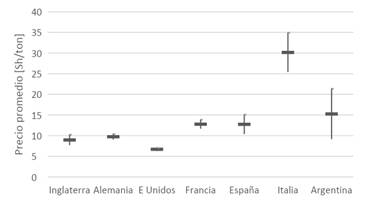

Se ha discutido la compleja dinámica de fijación de precios de los fletes hacia y desde Inglaterra cuyos valores tenían poca relación con los costos de producción y transporte porque formaban parte de un modelo más complejo que resultaba en mejoras de competitividad para las manufacturas británicas. Lo mismo puede decirse de los precios finales del carbón en los distintos puertos. El gráfico 9 muestra los precios promedio del carbón en Argentina y varios países industrializados para el período 1890-1907. Se nota la diferencia entre las industrias más competitivas y con mayores reservas, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, con las de Francia y España, que tenían reservas abundantes con costos de producción mayores, atenuados en Francia por la cercanía entre centros de producción y consumo. Italia, carente de grandes depósitos, dependía del carbón inglés que recibía en el puerto de Génova a precios que no se justifican sólo por el flete. Las barras de error señalan una dispersión de un desvío estándar de las muestras, y resulta evidente que en los países con reservas los precios son estables y quienes dependen de las importaciones pagan precios mayores y se exponen a la volatilidad. Argentina, aun careciendo de reservas y asumiendo la mayor volatilidad, conseguía precios competitivos debido a los objetivos de largo plazo del comercio exterior inglés en el período.

Gráfico 9: Precios del carbón en boca de mina y de las importaciones de Argentina y sus rangos de variación. Fuente: Argentina, elaboración propia con datos de Arceri (2014) y del Censo Nacional 1908; tasa de cambio 1₤ = 4,865 US$ (Cortés Conde, 1998); resto, Betrán Pérez (2005, p. 53).

Energía eléctrica y un nuevo paradigma industrial

La electricidad llega a Argentina a mediados del siglo XIX, cuando se inaugura el sistema de iluminación a gas de carbón en Buenos Aires y La Plata fue en 1883 la primera ciudad sudamericana con iluminación eléctrica. En 1887 se había instalado una pequeña usina en Tigre, suficiente para el alumbrado y suministrar potencia a un aserradero. El nuevo vector energético modificó radicalmente el perfil industrial global. La primera revolución, motorizada por el carbón, el acero dejaba paso a una nueva fase de mayor complejidad tecnológica marcada por el reemplazo de la máquina de vapor por el motor eléctrico, automatización y transmisión de potencia a distancia, factores de concentración, especialización y escala. Argentina, a pesar de carecer de hierro y carbón, se había asociado exitosamente a la primera fase capturando los avances técnicos e integrándolos como ventajas competitivas al sistema productivo, pero la nueva dinámica industrialista requería de capitales, capacidad de gestión y conocimientos técnicos que no estaban disponibles.

La incorporación de la nueva energía en una escala que produjera un salto de productividad en la industria iba a encontrar el límite recurrente del acceso al capital porque este encontraba mejores rendimientos en el agro, sumado también a la escasez de técnicos. No faltaron capitalistas que vieran el potencial de la electricidad ni dirigentes -como Sarmiento, entusiasmado con los avances que había conocido en sus viajes- que la promocionaran, aunque el estado no podría encarar las obras necesarias en un marco de austeridad como el de fin de siglo y porque carecía de la capacidad de gestión para proyectos de esa complejidad. Su acción se limitó, como con los ferrocarriles, a crear las condiciones para atraer capitales a los que se garantizaba no con tierras sino con mercados cautivos por muchos años.

Emprendedores dispuestos a desarrollar proyectos hidroeléctricos aprovechando la fuerza de los ríos de montaña inauguran en 1897 en Casa Bamba, Córdoba, la primera central hidroeléctrica en Sudamérica que disponía de tres máquinas generadoras con una potencia instalada de 3050 HP, superior a toda la potencia que entregaban las 18 máquinas térmicas de Buenos Aires, por ejemplo, que derivaba a Córdoba para iluminación. Iniciativas semejantes -no concretadas pero que muestran el carácter emprendedor local- tendrán Fader en Mendoza (Díaz Araujo, 1970, pp. 387-388) y Carranza en las cataratas del Iguazú en 1921 (Dorfman, 1986, p. 148). En 1895 operaban 17 empresas eléctricas en Argentina que atendían a 1307 usuarios -los del alumbrado a gas eran 47497- y empleaban a unas 300 personas, la mayor parte extranjeros (Argentina, 1908, Tomo III). En el conjunto de las 45 sociedades anónimas listadas en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en 1910 aparecen seis energéticas, la más antigua la Compañía de Gas de La Plata, de 1886, mientras la Anglo Argentina de Electricidad era una de las tres de mayor capitalización (Dorfman, 1986, pp. 314-315).

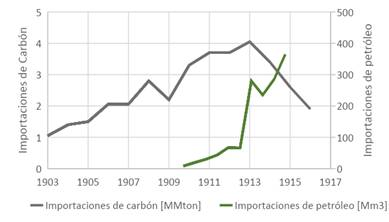

Pero el entusiasmo chocaba con la geografía porque los centros de consumo se concentraban en el litoral, lejos de los ríos de montaña aptos para montar las turbinas disponibles en la época. Salvo las instalaciones de Córdoba o Mendoza, diseñadas para abastecer demandas locales, la electricidad en gran escala de Argentina se generaba en usinas térmicas e incrementaba el consumo y las importaciones de carbón. Solo la usina de Dock Sud, proyectada para entregar una potencia de 140000 HP consumiría por año 200000 ton de carbón (Ghia, 2012, p. 42), en ese momento el 10% del consumo total del país. En la etapa de cambios acelerados por las novedades tecnológicas que operaba en el mundo, Argentina vería profundizarse su dependencia energética.

Pioneros del petróleo en la Argentina

El petróleo, un producto natural conocido desde la antigüedad ingresa en la era industrial con la perforación el 27 de agosto de 1859 del primer pozo en Pennsylvania. En poco tiempo la producción permitía a Estados Unidos abastecer su demanda, exportar kerosene de iluminación a Europa y tomar el liderazgo mundial de la industria que mantendría durante todo el siglo. John D. Rockefeller y su Standard Oil modernizaron la industria según el modelo de integración vertical y aplicando tanto inversión en tecnología y técnicas comerciales como extorsión y violencia, llegarían a controlar el 90% de la capacidad de refinación y todos los oleoductos del país. En 1911, al mismo tiempo en que se decidía en Estados Unidos la ruptura de su monopolio, instalaba con socios argentinos una refinería en Campana y abría una empresa de comercialización de productos importados, la WICO.

El otro centro petrolero mundial era Bakú, un ducado anexado a la Rusia zarista donde operadores extranjeros superaban a la producción petrolera norteamericana y habían reemplazado al carbón en el Transiberiano desde 1870. Capitales ingleses, franceses y holandeses forman en Londres Shell, una empresa en la que interviene la corona británica y que enfrenta a Rockefeller por el control global de la nueva energía. Tras obtener una concesión en Persia las enormes reservas del Medio Oriente se incorporan a juego global bajo control de los ingleses (Yergin, 1991, pp. 96-165). Con el fuel oil como combustible naval y derivados livianos para el transporte más tarde, el petróleo se convertirá en el principal proveedor de energía del siglo XX. En el final de la era del carbón Argentina importaba prácticamente el total de la energía que consumía, el aumento de la red ferroviaria y las primeras usinas eléctricas demandaban carbón a lo que se suman los combustibles líquidos desde 1910 por la importación de automotores (gráfico 10).

Gráfico 10: Importaciones de combustibles en Argentina. Fuente: Carbón, Gadano, 2006, 70; Petróleo, Solberg, 1986, 53.

Las elites progresistas no permanecerían indiferentes al desarrollo de la nueva fuente energética en medio de debates sobre aranceles y esbozos de desarrollo industrial, un proteccionismo que tomaba impulso en medio de las crisis, pero como la burguesía terrateniente en el poder era librecambista y el sector industrial políticamente débil, decaía en los ciclos de bonanza. La búsqueda sistemática de fuentes de energía debería esperar, aunque pueden contabilizarse iniciativas que desmienten el prejuicio acerca del carácter rentístico y poco emprendedor del capital local y la indiferencia de la clase política ante la innovación.

Conocidos desde la colonia, tanto los informes de Rickard como del Perito Moreno dan cuenta del potencial de los depósitos de alquitrán de Mendoza (Rickard, 1868, pp. 38-39). En 1865 Leonardo Villa solicita una concesión al gobierno jujeño para explotar “las minas de betún o chapapote” con destino a kerosene a nombre de la Compañía Jujeña de Kerosene, que sería la primera empresa petrolera argentina y que se mantuvo activa hasta 1868. Iniciativas semejantes se deben a F. Stuar en 1872, Teodosio López -que pudo destilar asfalto para producir kerosene de iluminación- y Sánchez de Bustamante, que importó equipamiento para perforar en 1883 el primer pozo en Jujuy. En 1877 los mendocinos Mariano Saavedra y Estanislao de la Reta obtienen concesiones para la explotación de los llamados esquistos con fines de alimentar una usina de gas de iluminación. A las gestiones de Sánchez de Bustamante se debe el viaje del notable geólogo Luis Brackebusch en 1881, quien hizo relevamientos en la zona y elaboró en Laguna de la Brea el primer mapa geológico del país (Dorfman, 1986, p. 142; Irigoyen, 2007). Tras la guerra el gobierno mendocino comisiona a Guillermo Hileman, Director General de Minas, Petróleo y Geología, a visitar las explotaciones de esquistos en Escocia, donde había varias empresas funcionando desde 1882 y que estima serían complemento y no reemplazo del petróleo de pozos.

Emilio Civit, un representante de la Generación del 80, será el primero en encarar sistemáticamente la explotación petrolera en Argentina. Entusiasta de la industrialización de los recursos invitó al ingeniero alemán radicado en Buenos Aires Carlos Fader a viajar a Cacheuta, Mendoza, tomar muestras del asfalto que afloraba y hacerlas analizar en Alemania (Hermitte, 1904, p. 127). Con capitales mendocinos se organiza la Compañía Mendocina Exploradora del Petróleo, CMEP, que firma en 1886, un convenio de cesión sobre 19255 ha en Agua del Corral, a 28 km de Luján de Cuyo. El Ferrocarril Trasandino, que debía construir un ramal dedicado de 8 km para evacuar la producción lo considera impracticable, en parte por las dificultades del terreno, aunque cabe especular también con el interés de la empresa del Trasandino, de capitales ingleses, en crear barreras a la competencia del carbón inglés. Fader termina construyendo un oleoducto hasta San Vicente, el primero en Latinoamérica, donde accederá al ferrocarril.

La CMEP completó 22 pozos de 80 a 290 m de profundidad con una producción de unos 40 m3 diarios, acumulando 8000 m3 en 1891. En 1889 Fader había constituido la Compañía Mendocina de Gas, que será el principal adquirente del petróleo de Cacheuta, y también entregaba petróleo a la minera Paramillo de Uspallata, la Compañía de Gas de Río Cuarto y el Ferrocarril Gran Oeste Argentino, un círculo virtuoso de producción, industrialización de base, sustitución de importaciones y desarrollo regional. Amplía sus exploraciones a nuevas zonas en Jujuy e importa dos torres de perforación europeas, proyectando también instalaciones de refino con vistas al mercado de kerosene doméstico y boliviano. Los resultados negativos en Jujuy la llevan a abandonar el proyecto, que será el primer intento de explotación industrial y profesional de petróleo en el noroeste (Hermitte, 1904, pp. 125-130; Diaz Araujo, 1968, pp. 134-142). En 1893, con los trabajos en Cacheuta paralizados, renuncia a la CMEP y lo reemplaza Enrique Hermitte.

Carlos Fader murió en Mendoza en 1905. Sus hijos continuaron al frente de la usina que pierden tras sufrir embargos y juicios y entre 1910 y 1922 ceden la concesión de la CMEP a diferentes compañías - algunas meras especuladoras mientras que en 1914 la local Portalis perforó dos pozos profundos que resultaron productivos- y tras los incumplimientos la justicia mendocina le restituye la titularidad. Entre 1925 y 1928 perfora otros cinco pozos de los cuales tres resultaron productivos, pero una confusa situación judicial terminará con el emprendimiento, una definición no ajena a las turbulencias de la política local en el comienzo de siglo y el celo con que el gobierno de Yrigoyen controlaba las autonomías regionales. La Compañía Mendocina, prácticamente en quiebra desde el fracaso de su proyecto hidráulico no podrá retomar la actividad y cede sus derechos a la Dirección General de YPF a cambio del 6% del producido, de donde se deducirán las cuotas por cánones adeudados. En agosto de 1931 YPF se instala en Cacheuta y comienza la etapa moderna de explotación del yacimiento.

La trayectoria de la CMEP muestra la compleja dinámica de la industrialización en la Argentina de finales de siglo. La producción de petróleo nacional resultaba contraria a los intereses del ferrocarril y a los de los importadores del carbón inglés, aunque resulta exagerado atribuirle a esto más que una incidencia menor en la marcha del proyecto. Era una industria nueva, que rompía con el statu quo, ajena a Buenos Aires y a la coalición agroexportadora dominante, en un país sin capitales y, sobre todo, sin políticas de estado tendientes a consolidar una actividad novedosa de importancia estratégica. A los problemas de gestión de Fader -crisis del 90, dificultades de transporte y las tarifas del ferrocarril, fracaso en Jujuy, frustrada integración con la refinería- debe sumarse la indiferencia institucional en pleno auge de las ideas librecambistas y dirigentes cuya visión era la de un país agroexportador centrado en la pampa húmeda.

La disolución de la Compañía Mendocina señala un hito poco discutido en el arduo camino de la industrialización del país. Es uno de los pocos emprendimientos que pueden citarse en la Argentina de fin de siglo que interpreta los elementos del nuevo paradigma industrial donde se asocian conocimientos científicos -caracterización geológica, nuevos materiales, integración vertical, escala, mercados- con la producción de bienes esenciales que sustituyen importaciones en una integración catalizada por un gestor ingeniero. No pudo sostenerse porque, sin desconocer errores explicables en una actividad pionera, no encontró interlocutores en el estado que entendieran la compleja transición que operaba en el mundo. El yacimiento Cacheuta se encuentra todavía en explotación. En diciembre de 2019 con 113 pozos perforados, 18 de los cuales activos, produjo 651 m3 de petróleo, un promedio de 1,2 m3 diario por pozo, un silencioso reconocimiento a Civit y los Fader.

Conclusiones

El carbón, combustible que abastece la demanda global disparada por la Revolución Industrial, fue un factor central en el desempeño social, económico y político de los países que disponían de reservas como de los que carecían de estas. En la Argentina del auge agroexportador -donde se lo explotaba apenas marginalmente- las importaciones desde Inglaterra se harían imprescindibles, una dependencia energética que se integraba fluidamente al modelo y se acentuaría con el desarrollo del ferrocarril y la electricidad.

El mineral fue especialmente gravitante para Inglaterra porque, aunque otras potencias de la época disponían de él en abundancia y dominaban las tecnologías, en las islas las reservas se encuentran próximas a los centros de consumo y el contexto expansivo hacía muy competitiva su explotación. El aporte de la industria del carbón a la economía resultaba marginal, pero se integraba a un sistema diferencial y resultó determinante en el posicionamiento de la potencia líder que sumaba exportaciones y convertía al mineral en regulador del transporte atlántico, sostén del balance comercial y factor de consolidación de un imperio manufacturero mundial.

En los países periféricos la facilidad de acceso a la explotación de carbón será un factor clave para modelar el desarrollo. Argentina y Australia, cuyos perfiles productivos tenían fuertes semejanzas, difieren en este aspecto porque en esta se produce carbón y metales esenciales para establecer una base industrial -en 1900 la producción de carbón australiano era seis veces superior a las importaciones locales- a lo que suma su pertenencia a la Comunidad Británica y la ubicación geográfica, gravitante para el imperio. Igual contraste se da entre nuestro país y Chile, donde las tempranas explotaciones de carbón aportaron a la diversificación y el desarrollo autónomo en un proceso sistémico que no podría haberse consolidado sin una oferta doméstica de energía. El vecino análogo resulta Brasil, con abundantes riquezas minerales y un activo comercio con Europa, pero limitado en su desarrollo autónomo porque solo producía escaso carbón de baja calidad.

Consolidada la organización nacional en Argentina se generan condiciones para aprovechar los adelantos tecnológicos, pero domina la economía basada en las exportaciones agropecuarias con producción industrial limitada y rudimentaria y explotación apenas artesanal de los recursos mineros. Sucesivas crisis tensionan el modelo y generan condiciones para ensayar la diversificación productiva a partir de la explotación de recursos minerales, pero los ciclos de bonanza agroexportadora las disimulan. En 1902 el estado toma la iniciativa y comisiona al Servicio Geológico Minero para relevar el estado de las explotaciones de aguas subterráneas, carbón y petróleo en el país, una política pionera en energía, y pueden identificarse proyectos energéticos de emprendedores entusiastas en varias provincias. La realidad de un territorio pródigo en otros recursos y escaso en el insumo imprescindible para la diversificación productiva, el carbón mineral marcaría el límite. Argentina, que contaba con una de las redes ferroviarias más extensas del mundo sería en el siglo XIX importador de prácticamente el total de la energía que necesitaba.

Los avances científico-tecnológicos de la segunda mitad del siglo XIX que llegaron con la electricidad acentúan la dependencia del carbón porque los centros urbanos estaban en las pampas, lejos de los ríos de montaña aptos para la generación. Atenta al potencial del petróleo se organiza en 1865 en Jujuy la primera empresa petrolera argentina, y poco después en Mendoza se forma la Compañía Mendocina Exploradora del Petróleo que en 1886 inicia la primera explotación en el territorio nacional con fundamentación científica, tecnología europea y financiamiento local, un proyecto que proveería combustible para ferrocarriles, generadoras e industrias y kerosene de iluminación. El emprendimiento, productivista, con efecto multiplicador regional y nacional y alineado con el nuevo paradigma industrial fracasaría tras la crisis del 90, ante la indiferencia de la coalición agroexportadora dominante y las urgencias coyunturales que moldeaban las políticas de estado.

El análisis ha permitido identificar restricciones estructurales que condicionaron el desarrollo en momentos en que se consolidaba la nación, entre estos la carencia de recursos energéticos de calidad en un territorio enorme sin transportes ni comunicaciones. Con todo, se destacan iniciativas oficiales que impulsaron innovaciones, la acción de las provincias en busca de un desarrollo propio por fuera del modelo hegemónico y -en contradicción con el lugar común sobre la carencia de espíritu emprendedor local- ejemplos destacados de quienes mostraron visión y asumieron riesgos imbuidos de progresismo, el bagaje cultural del siglo XIX.