Introducción

El desigual acceso, uso y distribución de los territorios, en general, y del agua, en particular, ha cobrado protagonismo en los debates sociales, económicos y políticos de las últimas décadas. Diversos actores ―como son los empresarios transnacionales, los funcionarios de organismos gubernamentales y agencias internacionales, fundaciones y asociaciones civiles―, ejecutan políticas públicas y proyectos de desarrollo. Las mismas implican, en muchos casos, la usurpación de los territorios y el establecimiento de medidas y acciones que se implementan sin tener en consideración las problemáticas y necesidades de los integrantes de los pueblos indígenas y de pequeños productores (Castilla, 2020).

La utilización y explotación de la naturaleza, sumadas al cambio climático ―causado, en gran medida, por acciones antrópicas― ha afectado considerablemente la cantidad y calidad de los recursos disponibles para sostener la supervivencia y reproducción social (Doornbos, 2011). Lo antedicho, suele producir reclamos, conflictos y negociaciones entre los actores dado que, en gran parte, los recursos ―entre ellos el agua― “fluyen en dirección al poder, acumulándose muchas veces en manos de unos cuantos usuarios dominantes de estos sectores favorecidos” en detrimento de grupos vulnerados que disputan por “el sobrante” (Boelens et al., 2011, p. 14; Villamizar y Pizarro, 2017). Además de ello, es un hecho que, frente al avance extractivo y la explotación productiva, el daño ambiental es mayor y, por tanto, el aumento de la inequidad socioeconómica es significativo. Los recursos, o mejor dicho “el sobrante” no solo se transforma en un bien escaso sino también contaminado. Es decir, la acumulación de los recursos a manos de empresarios trasnacionales u otros sectores dominantes tiene una doble consecuencia en los territorios: por un lado, la utilización/usurpación de los bienes en cantidades superiores a los que otros actores no pueden acceder por negárseles; y por otro, la destrucción/contaminación de esos recursos que estos actores descartan o devuelven al ambiente, causando ―con todo lo antedicho y además de otras cuestiones― el empobrecimiento de sectores de la población como son las comunidades indígenas y campesinas (Isch, 2011).

Asimismo, gran parte de estas transformaciones territoriales y ambientales ―pérdida de bosques y montes nativos, sequías e inundaciones, entre otras― son el resultado de la implementación de tales políticas extractivas ―de corte neoliberal― y no de cuestiones climáticas o mala utilización de los bienes comunes, como algunos sectores intentan instaurar (Natenzon y González, 2012). Tal como afirman Bigliani y Bissio (2011): “Los fenómenos ambientales como inundaciones y sequías, recurrentes y simultáneas en el tiempo, y los procesos de salinización y desertificación, no son ajenos al nuevo modelo agrícola de la provincia y serán cada vez más periódicos ante las extensas superficies desmontadas en los últimos años y en zonas ecológicamente frágiles de bosques xerófilos adaptados a suelos sueltos y de fertilidad limitada” (p. 206).

En este sentido, la estrategia para atribuir causas naturales a un problema generado por las desiguales relaciones de poder despolitiza las cuestiones vinculadas a la tierra y el agua, atribuyendo la responsabilidad a fenómenos meteorológicos o climáticos. Por ello coincidimos con Zwarteveen y Boelens (2011) cuando establecen que “los conflictos por el agua (y las tierras, agregaríamos nosotros) implican luchas sobre los recursos, sobre los contenidos de las reglas y los derechos, sobre la autoridad y sobre los discursos” (p. 37). En este punto, es importante resaltar que tales acciones extractivas y contaminantes, generan conflictos con las comunidades que son las que experimentan las transformaciones territoriales. Tal como sostiene Merlinsky (2017) “en los últimos años hemos observado diferentes experiencias de movilización que cuestionan y establecen responsabilidades sobre el acaparamiento de los recursos, no solo el agua: también la tierra, la biodiversidad o la infraestructura básica, entre otros” (p. 122).

Por ello, consideramos relevante analizar en este artículo, la manera en que la expansión de la frontera agrícola ganadera y forestal ―acompañada por la implementación de proyectos de infraestructura― produjo las transformaciones territoriales y ambientales. Asimismo, nos parece central describir tales transformaciones e intervenciones antrópicas a la hora de entender la desigual distribución y el acceso a los recursos entre los actores involucrados. Para esto, partimos de la premisa de que los territorios y el agua en disputa se presentan, por un lado, como bienes escasos, no por ser insuficientes sino por la desigualdad e inseguridad existentes para un sector (vulnerado) de la población. Por otro lado, el agua es “una cosa híbrida que captura y encarna procesos que son a la vez materiales, discursivos y simbólicos” (Swyngedouw, 2004, p. 28). Es decir, la escasez no siempre consiste en una insuficiencia hídrica o territorial, sino de una decisión a la hora de distribuir los recursos económicos a partir de modelos de gobernanza que buscan organizar el acceso, uso y distribución de los recursos en torno a un sector poblacional (Global Water Partnership (GWP), 2003). Retomaremos los aportes de la ecología política y la justicia hídrica para analizar las relaciones de poder y conflictos existentes vinculadas al uso, acceso y distribución de los recursos (Castro, 2007; Merlinsky, Martin y Tobías, 2020). Lo antedicho nos permitirá pensar estos espacios como lugares de disputas de poder en los cuales confluyen diferentes prácticas y una variedad de actores con intereses contrapuestos (Boelens et al., 2011; Isla y Colmegna, 2005; Swyngedow, 2004).

Nuestra exposición está centrada en la localidad de Pampa del Indio de la provincia del Chaco ―ubicada en el norte de la República Argentina― y se efectua luego de años de trabajo de campo y análisis bibliográfico realizado durante nuestra estancia posdoctoral en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Cabe destacar que a raíz de dicho trabajo de investigación hemos publicado numerosos artículos (algunos de ellos citados en este documento) en los cuales analizamos entrevistas y observaciones participantes. Asimismo, el detallado análisis de los diferentes colectivos que existen en la localidad, ya sean pertenecientes a los pueblos indígenas, criollos, organismos gubernamentales y no gubernamentales fue parte del estudio doctoral (2019)1. Puntualmente para este trabajo se retoman dichos escritos y estudios ―aunque no en detalle, dado que se encuentran ya publicados― además de referir a nuevos materiales obtenidos desde el año 2020 hasta la actualidad, periodo en el cual hemos mantenido conversaciones telefónicas y realizado entrevistas virtuales con algunos de los actores dado el Aislamiento Preventivo Social Obligatorio2 producto de la pandemia del COVID-19. En este sentido, entre las técnicas implementadas para la confección de este artículo, podemos destacar las entrevistas virtuales, revisión y utilización de entrevistas en profundidad realizadas en trabajos de campo pasados como notas de campo, observaciones, relevamiento de fuentes documentales, estadísticas, periodísticas, entre otras.

Descripción ambiental, climática y poblacional de la Provincia de Chaco y la localidad de Pampa del Indio

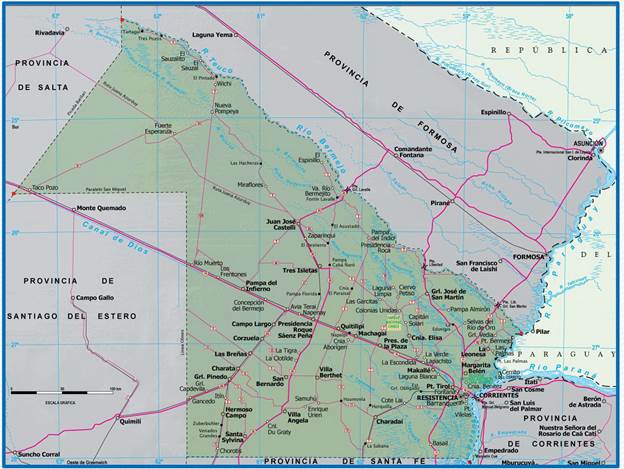

La provincia del Chaco se ubica en el noreste de la República Argentina y limita al norte con el río Bermejo y Teuco3, que separan a esta provincia de Formosa. Al este, Chaco linda con la República del Paraguay y la provincia de Corrientes una vez que se cruzan los ríos Paraguay y Paraná. Limita también con la provincia de Santa Fe al sur, con Santiago del Estero al oeste y Salta al noroeste.

Mapa de la provincia del Chaco donde se señaliza la localidad de Pampa del Indio (Imagen obtenida de Google Earth).

En la provincia del Chaco, las épocas de sequía son abundantes y las distribuciones anuales de las lluvias son desparejas. A medida que nos acercamos a la zona norte y oeste de la provincia, la temperatura aumenta, las amplitudes térmicas son mayores y el aire se vuelve seco. Esta zona se caracteriza por tener temperaturas elevadas todo el año, con posibilidades de superar los 40° en cualquier mes, mientras que en temporada de verano suelen superar los 45° centígrados. El sistema hidrológico ha sufrido fuertes transformaciones producto de actividades antrópicas durante los últimos años, manifestándose en la irregular distribución de las lluvias durante el año. En este sentido, si comparamos los datos obtenidos por la Dirección de Estudios Básicos en el mapa de isoyetas del periodo 1956-2010 respecto del de 2017-2018 veremos que, en el primero, las marcas comprenden, para la provincia, un margen de precipitaciones entre 600 y 1300 milímetros anuales y, para Pampa del Indio, de 900 a 1000 milímetros; mientras que durante el periodo 2017-2018 las isoyetas provinciales fueron de 500 a 1300 milímetros anuales y, en la localidad, de 800 a 900. Lo mismo ocurre si comparamos los datos referidos a las precipitaciones anuales acumuladas.

Ahora bien, la vegetación local refleja la distribución desigual de las precipitaciones y produce un bosque cerrado al oeste, El Impenetrable, y una zona de parques y sabanas al centro (Pengue, 2009). La zona del Impenetrable ―que ocupa gran parte del territorio chaqueño―, se ubica en el noroeste de la región y es reconocida por ser un área donde cotidianamente se producen desmontes forestales. Actualmente, el territorio de la provincia se puede describir como un relieve llano. Sus suelos son, mayoritariamente, arcillosos, lo que sumado a la falta de humedad produce que entre ellos sea dificultoso el escurrimiento del agua. Es importante destacar que la falta de filtración en los suelos se ha incrementado en las últimas décadas, producto de los crecientes desmontes, lo cual no solo genera la formación de lagunas sino también importantes inundaciones que significan pérdidas económicas y edilicias de muchos de sus habitantes. Ahora bien, la estructuración del territorio ―durante los siglos XIX y XX― se organizó, fundamentalmente, a partir de la expansión de la frontera agropecuaria y forestal, a partir de diferentes cultivos, ganaderías y explotaciones madereras, además de existir la extracción de tanino a gran escala, junto a otros productos (Brac, 2017; Schmidt, 2018; Zarrilli, 2020). Es importante mencionar que, en la actualidad, la actividad económica predominante es la ganadería vacuna y, en menor medida, caprina, pero con altos índices de explotación forestal del monte para la extracción de madera y las plantaciones de soja (Castilla, 2018).

Antes de avanzar nos parece importante hacer una breve descripción del escenario en el cual, desde periodos previos a la conformación efectiva del Estado Nación, la expansión extractivista se desplazó lo cual generó ofensivas contra la población indígena, sus territorios y bienes comunes. Dichas ofensivas se caracterizaron, tanto por una captación con acciones negociadoras, como por una guerra contra aquellos que no aceptaran las condiciones que el gobierno establecía para expandir las fronteras y ganar espacios a partir de actividades militares (Ratto, 2012). Desde 1830, aproximadamente, el objetivo del Estado era aplicar métodos para homogeneizar e invisibilizar a la población local, así como todo vestigio de su cultura y representaciones sociales. Producto de estas prácticas, comenzaron a cambiarse los patrones de conducta de las comunidades. Este cambio cultural perjudicó a las etnias en los enfrentamientos con los colonizadores, dado que habían perdido ―en muchos casos― su pertenencia territorial y las tácticas guerreras que implicaban, sobre todo, conocer el espacio. Por otro lado, quienes se mantuvieron nómades en el Gran Chaco hicieron fracasar varios intentos de sometimiento y explotación dada la complejidad del territorio por ser esta una zona húmeda, pantanosa y frondosa (Gordillo, 1992).

Tal como establecieron Messineo et al. (2010), desde el período precolombino, la mayor parte de los pueblos originarios de la zona del Gran Chaco tenía un sistema económico basado en el nomadismo, fundado en la caza, pesca y recolección en los montes. Es decir, algunos de los conflictos a los que se enfrentó el Estado Nación al intentar someter a los pueblos, se debían fundamentalmente a que dichos colectivos nómades, al estar compuestos por bandas (integradas por familias extensas y vinculadas a partir de alianzas, intercambios matrimoniales y relaciones de parentesco) se desplazaban por el territorio de un modo tal que conocían estratégicamente las formas de circular y resistir (Braunstein y Miller, 1991). Además, en a los enfrentamientos durante la colonización del territorio chaqueño a fines del siglo XIX, tales bandas, lograron formar unidades mayores, enfrentar a sus enemigos y generar victorias, hasta el proceso de sedentarización; lo cual dio lugar a una nueva geografía y también a una nueva forma de habitar el espacio para estas comunidades (Messineo et al., 2010).

La sedentarización de los pueblos, llevada a cabo por los gobernantes, buscaba conservar la fuerza de trabajo para emplear en las distintas agroindustrias que se instalaron la región (obrajes madereros, ingenios azucareros, plantaciones algodoneras, etc.) pero además pretendía ‘civilizar’ a estos indígenas, supuestamente, ‘holgazanes’ que no trabajaban la tierra y vagaban en la región (Giordano, 2004). En el año de 1862, el Chaco se convirtió en territorio nacional y comenzó a ser gobernado desde la provincia de Buenos Aires. El general Julio A. Roca, consolidó la expansión de la frontera hacia el sur y el área chaqueña fue la última región en ser invadida y sometida. La Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay le otorgó a la Argentina el control sobre el Chaco Boreal (Rodríguez Mir, 2007). Cabe aclarar que, en 1865, Argentina ―ignorando el tratado de 1842 que proclamaba la independencia de Paraguay, como titular de ambas orillas del río homónimo hasta la desembocadura del Río de la Plata― comenzó la denominada “Guerra de la Triple Alianza”. Dicha guerra que culminó en la década de 1870 fue parte de la intención del Estado argentino de expandir sus fronteras territoriales (Porcelli, 1991).

Ahora bien, en 1872, la actual provincia del Chaco, junto con Formosa pasaron a formar parte de la “Gobernación del Chaco”, cuya sede fue la ciudad de Villa Occidental, ubicada frente a Asunción (Maeder, 1996; Spota, 2009) y fue en este período cuando se inició la “Pacificación del Chaco” con el objetivo de expandir el control del Estado hasta la frontera establecida por el Río Bermejo. La “Pacificación del Chaco”, implicó en la región la apertura de tres misiones católicas ―dos de ellas ubicadas en el territorio formoseño destinadas a trabajar con el pueblo qom: San Francisco de Laishí y San Francisco de Tacaaglé y, la tercera, en el territorio chaqueño abocada al pueblo wichí: Nueva Pompeya― autorizadas por el entonces presidente Julio A. Roca. Dichas misiones se establecieron con el objetivo de acercar a las poblaciones indígenas a la vida ‘civilizada’ que era propiciada ‘a partir de la intervención’ de la iglesia católica. La disciplina que buscaban imponer estaba vinculada al trabajo agrícola a partir de la sedentarización. Durante este período, las misiones católicas, anglicanas y menonitas se asentaron en el norte argentino (Bartolomé, 1972; Miller, 1977). También fue significativa la presencia de pentecostales en la región, dado que tuvieron mayor influencia entre la población qom al combinar la simbología indígena con la lectura de la biblia (Cernadas y Citro, 2005; Wright, 2003).

En 1884, a partir de la Ley N.° 1470, se iniciaron las expediciones a la región chaqueña, al mando del General Victorica, que tenían como objetivo desplazar a los pueblos indígenas para generar una verdadera colonización en la zona (Rossi, 1970). Dicha colonización implicaba la posibilidad de navegar las aguas del río Bermejo, construir la línea férrea que conectará la zona y construir caminos nacionales que sirvieran para el transporte de los productos obtenidos en la región. El resultado de la conquista fue de pueblos derrotados, y una gran cantidad de víctimas. En el censo realizado en 1895, el Estado determinó no contabilizar a las poblaciones indígenas, negándolas y excluyéndolas de las bases poblacionales. Cabe aclarar que, para este año, la mayor parte del territorio nacional era controlado por el Estado argentino (INDEC, 2012).

Durante su accionar militar, el ejército, primero, ocupó la zona al sur del Río Bermejo y generó un desplazamiento de las comunidades indígenas ubicadas en esta área hacia el norte, desde donde siguieron dando batalla, tal como mencionamos anteriormente. Esta estrategia militar se reforzó a partir de la implementación de fortines, reducciones estatales, misiones religiosas y distribución de las tierras apropiadas para los colonos. Aquellos que sobrevivieron a las matanzas fueron sometidos en reducciones y empleados como peones rurales, convirtiéndose en mano de obra barata (Bartolomé, 2003).

Las reducciones, no solo fijaron límites territoriales ―en cuyo interior los indígenas debían permanecer― sino que también, transformaron cultural, política y económicamente a estas poblaciones. En este sentido, algunas comunidades pasaron de ser cazadoras, pescadoras y recolectoras a peones en diferentes espacios de producción, como es el caso de las cosechas, entre otros. Esto produjo, sin dudas, el mayor cambio cultural: la conversión de un modo de vida nómade a uno sedentario (Trinchero, 2009).

El proceso de sedentarización se arraigó en la memoria de los más ancianos, el cual se asoció al sufrimiento y el dolor. Asimismo, estos episodios de violencia y explotación fueron transmitidos a las siguientes generaciones a través de historias de vida. En una entrevista, Lucía nos comentaba:

Antes el monte era suelto, no tenía dueño, entonces la gente se iba y andaba. Había un lugar con fruta y allá íbamos, había laguna con pescado y nos mudamos a la laguna cuando todo era nuestro… hoy día, cada uno tiene su casa, y todo está así, tenés la casa y tenés que ir al supermercado porque no al monte podemos ir4.

Retomando la caracterización del período de la colonización, la población originaria de la región chaqueña era presentada por el Estado Nación como un problema civilizatorio, dado que, a diferencia de la población del sur del país, era considerada “un caso epitome de máxima alteridad” (Zapata, 2013, p.48). En este sentido, aquí radicaba la necesidad de encerrarlos en reducciones y misiones con el fin de transformarlos en “ciudadanos civilizados”. Estos dispositivos se utilizaban como reservorio de mano de obra para la industria maderera, las obras de infraestructura y la industria algodonera presente en la región (Gordillo, 1995; Iñigo Carrera 1983).

Así fue como, a raíz de las ocupaciones españolas, primero, y el avance del ejército argentino, después, las poblaciones indígenas sufrieron matanzas e invasiones, además de una fuerte imposición sociocultural, ideológica, económica y religiosa que se refleja en la vida actual. Además del sometimiento, las poblaciones fueron víctimas de la usurpación de los territorios que afectó la zona de la provincia del Chaco, como a todo el territorio argentino, producto de las explotaciones agroindustriales (Rodríguez Mir, 2007).

Este proceso de dominación no concluía y, en 1911, el Estado llevó a cabo una nueva campaña militar en el Chaco a cargo del teniente coronel Rostagno, quien restableció la línea de fortines sobre el Río Bermejo y permitió que en 1915 concluyera la ocupación en el Chaco por parte de las fuerzas militares. Sin embargo, en este período emergieron en la provincia, diferentes movimientos indígenas con características mesiánicas que, a pesar de las represiones y matanzas que sufrieron, se establecieron como un movimiento de resistencia que se oponía a las condiciones de trabajo a las que estaban sometidos (Cordeu y Siffredi, 1971). En el transcurrir de las presidencias de Hipólito Yrigoyen (1916-1922) y de Marcelo Torcuato de Alvear (1922-1928), en el Ingenio Las Palmas, ubicado en la gobernación del Chaco, se produjo una rebelión indígena entre los años 1919 y 1924 (Iñigo Carrera, 1998). En este período se estableció la reducción de Napalpí, donde los indígenas eran sometidos en tanto fuerza de trabajo barata. De este modo, los colonos generaban excedentes en la cosecha de algodón y la explotación forestal, a partir de la apropiación de mano de obra (Trinchero, 2009).

Durante la gobernación del presidente Alvear, las reducciones que funcionaban en los territorios eran elementos claves para llevar a cabo el proyecto de explotación agroganadera. Según Trinchero (2000), la región chaqueña, fue un campo militar y un espacio para la producción de tasas de ganancia a partir de la explotación de recursos naturales y mano de obra. En este sentido, entre los años 1930 y 1940, se produjo un incremento en la industria del agro que pudo efectivizarse a partir de la proletarización de la población indígena ubicada en las reducciones. A partir de ello, la Reducción Napalpí es reconocida en la historia argentina dado que, el 19 de julio de 1924, se ejecutó la mayor masacre indígena tras una huelga de las comunidades y pequeños productores que trabajaban en las cosechas.

En este período, los casos de las Palmas y Napalpí no fueron los únicos conflictos que se desarrollaron en la provincia. Entre otros levantamientos, encontramos el de la localidad de Pampa del Indio, en 1933, liderado por el Cacique Taygoyí, junto con la población local. Dicho enfrentamiento, evitó la creación de una reducción con la población de esta zona. En Pampa del Indio, la resistencia que ejerció la comunidad étnica imposibilitó la implementación de dicho avance estatal, siendo entonces un lugar donde la reducción indígena nunca funcionó (Nuñez et al., 2014). En una entrevista un anciano de Pampa del Indio recuerda:

En Pampa del Indio muchos de los indios hermanos que estaban acá, hicieron que se levante el control de los fortines cuando le ganaron a los policías, a los militares. Taigoyic fue el hombre que convocó. Ahí luchamos los qom con los mocovíes. Les ganamos ahí y no hicieron la reducción5.

Otro evento sucedido en la provincia chaqueña refiere a la masacre de Colonia El Zapallar (en General San Martín), producida en 1935, a partir de un reclamo indígena por alimentos y ropa. En esta oportunidad, el Estado asesinó a 70 integrantes de los pueblos qom y mocoví (Ottenheimer et al., 2012).

Tales enfrentamientos, liderados por caciques de los fortines, ingenios y reducciones dan cuenta de un movimiento indígena que comenzó a gestarse en esta época. En la actualidad, los integrantes del pueblo qom, cuando relatan sus luchas y reivindicaciones, hacen alusión a estas historias donde visibilizan los maltratos y usurpaciones que vivieron. La importancia de estos acontecimientos radica en que, a partir de los relatos transmitidos en cada generación, la organización indígena se reactualiza y la lucha por el territorio se convierte en una bandera contra el racismo y el genocidio (Carrasco y Briones, 1996; Cardin, 2009; Tamagno, 2011). Al respecto, Mario, integrante de una agrupación de Pampa del Indio, relata:

Taigoyic se enfrentó al ejército, por eso recuperó las hectáreas que eran de los aborígenes, de la zona de Roca al Bermejito. Ahí se ganó esa batalla y se recuperaron esas tierras nuestras. Ahora no existen más, nos las sacaron de nuevo. Con las leyes ahora la tenemos que defendernos y pedir por esos territorios nuestros6.

Sobre la legislación que menciona Mario en la entrevista, un antecedente clave en la región fue el de la sanción de la Ley Integral del Aborigen N.° 426 en noviembre de 1984, en la provincia de Formosa. Dicha ley abrió un camino a la consolidación del movimiento indígena por el reconocimiento cultural y territorial (Carrasco, 2000), sostenido por más de dos mil integrantes de los tres pueblos más numerosos de la provincia (los pueblos qom, wichí y pilagá). Cabe destacar, que gran parte de la movilización indígena, fue impulsada desde las distintas iglesias radicadas en la zona.

En la década de 1980, la iglesia anglicana7 se retiró y se produjo un avance del activismo católico que generó la instalación de instituciones, párrocos, monjas y laicos del catolicismo para trabajar con los pueblos indígenas. Entre las actividades de que realizaban, estaban el acompañamiento, los cuales consistían, entre otras cosas, en el asesoramiento legal. En este sentido, el padre Francisco Nazar, por entonces defensor de los derechos de los pueblos indígenas en la provincia de Formosa, fue invitado a participar en las discusiones legislativas en las que se sancionó la ley (notas de campo, noviembre 2017). Dicha ley fue un hito que se estableció como relevante en la provincia y a nivel regional y nacional. Tal es así que a esta legislación la sucedieron la Ley Nº 6.373 en Salta (1986), la Ley N.° 2.287 en Río Negro (1988), la Ley N.° 2.435 en Misiones (1987) ―luego derogada y reemplazada por la Ley N.° 2.727 (1989) ― y la Ley N.° 3657 en Chubut (1991) (Leone, 2015).

En este contexto de reclamos indígenas, en 1986, se realizó la primera asamblea de comunidades originarias en la ciudad de Roque Sáenz Peña, en la provincia del Chaco, la cual se denominó: “Comisión de los Seis” (dado que estaba integrada por seis miembros, con dos representantes por etnia ―wichí, qom y moqoit). En dicha asamblea, los representantes indígenas exigieron al gobierno provincial, la creación de una ley chaqueña que reconociera la preexistencia aborigen. Finalmente, en 1987, se sancionó la Ley del Aborigen Chaqueño N.° 3254 (Guarino, 2010). En el proceso de sanción de esta ley, las instituciones religiosas vinculadas a las órdenes católicas, como el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) y el Instituto de Cultura Popular (INCUPO), acompañaron y asesoraron, a través de un equipo de abogados, a las comunidades indígenas.

La población de la provincia del Chaco, específicamente, según el Censo 2010 (INDEC, 2012) superó el millón de habitantes, siendo una de las diez provincias con mayor población en la República Argentina. En el Chaco, la mayoría de los habitantes reside en los departamentos de Resistencia (capital de la provincia), Luis Fontana, Comandante Fernández, Libertador General San Martín, General Güemes y Almirante Brown, de los 25 que existen. Cada uno de los departamentos, posee uno o más municipios ―en total son 70 municipios en la provincia―, representados por intendentes elegidos por voto popular en elecciones democráticas. Este tipo de organismos, como INCUPO y ENDEPA, cumplieron el rol de intermediarios, en un contexto donde las políticas de Estado no contemplaban la ejecución de medidas indigenistas. En este escenario donde resurgían desde el Estado políticas expansionistas ―siendo los desplazamientos de los indígenas de sus territorios tradicionales, la base para la apropiación de las tierras y la conversión a la propiedad privada―, los religiosos ocuparon un lugar de defensa de estas poblaciones frente a los abusos que sufrían y la relación desigual que existía en la región. De este modo, gran parte de las organizaciones indígenas y de productores rurales de la región se conformaron durante el periodo (1970-1980) en el cual estos entes religiosos comenzaron a trabajar en la zona. La consolidación de organizaciones etnopolíticas y de pequeños productores criollos en la localidad de Pampa del Indio, específicamente, fue trabajado en profundidad en mi tesis doctoral y otros artículos (Castilla, 2019a; 2019b), por tal motivo, nuestra intención es abordar el objetivo propuesto en el presente trabajo.

Para ello comenzaremos analizando las estadísticas brindadas por el INDEC, en los últimos tres censos (1991, 2001, 2010). Según estos datos, podemos observar lo siguiente: la población total de la provincia del Chaco en 1991 era de 839.677 habitantes. De este total, 575.913 personas residían en zonas urbanas y 263.764, en zonas rurales (INDEC, 1991). En el Censo 2001, la población total de la provincia había aumentado a 983.087. Del mismo modo, la cantidad de habitantes en la zona urbana creció y alcanzó los 780.440 y la rural disminuyó a 202.647 (INDEC, 2001). En términos absolutos, en 2010, la población total del Chaco ascendió a 1.055.259 habitantes. Es decir, la población urbana superó los 922.097 habitantes y la rural disminuyó a 150.879 personas. De este modo, podemos observar que, la población total aumentó un 25,6% entre los años 1991 y 2010, la población urbana creció en un 50,9% y la rural descendió a un -37,2%. Estos datos indican que, en los últimos años, se produjo un continuo proceso de urbanización provincial dadas las migraciones internas a los grandes centros urbanos del Chaco como son Resistencia, en primer lugar, y Presidencia Roque Sáenz Peña, en segundo lugar (Ebel, 2013). Como mencionamos al comienzo, el total poblacional de la provincia del Chaco es de 1.055.259 habitantes. Ahora bien, de más de un millón de personas, 41.304 personas son integrantes de algún pueblo originario. Es decir, el 3,9% de la población chaqueña se autoadscribe como descendiente o perteneciente a un grupo étnico.

Actualmente la población de Pampa del Indio ronda los 15 mil habitantes, según el último censo realizado por Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en el 2010. Cerca del 50% de la población pertenece al pueblo indígena qom ―único pueblo originario de la localidad― y el 47% del total se encuentra por debajo de los niveles de pobreza. Asimismo, según dicha fuente, la población inactiva supera el 35%, la población desocupada un 3% y la población activa es del 27% (INDEC 2012). Esta localidad, se encuentra al norte del Departamento Libertador General San Martín, con una extensión de 2000 km2, aproximadamente. El acceso principal a esta localidad es a través de la Ruta Provincial Nº 3 que la atraviesa de noroeste a sureste. El río Bermejo es el límite natural que existe con la provincia de Formosa y el río Guaycurú cruza el ejido de la localidad por el suroeste.

Mapa de la provincia del Chaco donde se pueden visualizar los ríos, riachos y canales. Imagen obtenida del Instituto Nacional de Geografía.

Fronteras productivas, modelos extractivistas

Tal como describimos paginas atrás, la explotación en la región se remonta a tiempos hispánicos y se consolidó durante la conformación del Estado Nación. En tal sentido, desde fines del siglo XIX hasta comienzos del XXI, Argentina ha consolidado fronteras productivas en la región chaqueña destinadas a la explotación ganadera, agrícola, forestal y extracción de tanino y madera, principalmente, reduciendo y transformando los territorios y áreas con bienes comunes (Castro, 2019). Tal como afirma Zarrilli (2016): “si se consideran los principales esquemas que orientan la evolución del país, se habrá de observar que esta región se constituye como una economía de enclave extractivista, con enormes transformaciones socio ambientales” (p. 122).

En la provincia del Chaco, desde las décadas de 1910-1920, el cultivo de algodón se estableció como una de las mayores producciones a nivel provincial, lo cual se tradujo en un aumento en los niveles de empleo de pobladores locales, campesinos, indígenas, asalariados, entre otros. Dicha explotación, estaba acompañada por la implementación de políticas públicas que garantizaban la instalación y migración de mano de obra destinada específicamente al trabajo en estas zonas (Valenzuela y Scavo, 2008). En las décadas siguientes, la producción que antes era destinada al mercado externo se configuró para abarcar el consumo nacional y con el primer gobierno peronista (1946-1952), la industria nacional se consolidó. Durante la década de 1960, la producción de algodón entró en crisis por la sobreoferta y la disminución de los rendimientos (Barbetta, 2020; Valenzuela, Mari y Scavo, 2011). El maíz y el sorgo fueron los productos que remplazaron a esta industria en mayor medida que se expandía y retraía frente a la siembra algodonera. Durante el período dictatorial (1976-1983), la política económica sufrió grandes consecuencias a nivel nacional y también provincial, provocando la caída del consumo interno de materias primas y la industria textil.

La década de 1990 no fue muy diferente para la producción de algodón chaqueño, dado que en este periodo el cultivo de transgénicos, fundamentalmente de la soja, se había instalado como primordial en la región (García, 2007). En este periodo, entre diversas políticas económicas que adoptó el gobierno, podemos destacar: desregulación del sector financiero, implementación de leyes de flexibilización laboral, privatización de empresas y la venta indiscriminada de tierras al capital privado transnacional. En efecto, en la provincia del Chaco se registró ―entre la década de 1990 y mediados del 2000― que, del total de tierras fiscales, el Estado provincial había vendido el 80% de las mismas a empresarios y sociedades anónimas. Estos datos fueron publicados por un organismo provincial (el Instituto de Colonización), destinado justamente a la regulación y administración de tierras provinciales. En este sentido, durante este periodo, el Chaco pasó de tener más de tres millones de tierras fiscales a solo 650 mil, las cuales fueron destinadas ―mayoritariamente― a la producción sojera y del agronegocio (Attías y Lombardo, 2014; Muñoz y Gallo, 2012). Simona, integrante de la comunidad qom de la localidad, nos explicaba en una conversación que un cacique fallecido y enterrado en sus tierras, tras parcelarse el área donde estaban sus restos, formó parte de la propiedad privada de un empresario sojero durante el periodo recién mencionado:

El cacique nuestro está enterrado en cuarta legua, en campo privado, según lo que sabemos desmontaron el predio, el empresario agarró el lote ese que es de los aborígenes8.

Lo antedicho se refleja en la modificación de los bosques chaqueños y el avance de la frontera extractivista. En este sentido, según la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre los años de 1998 y 2006 en la provincia del Chaco, la pérdida de bosques nativos fue de 245.465 hectáreas y con ello la transformación territorial y ambiental en toda la región.

Siguiendo este argumento y analizando los resultados obtenidos en el Censo Agropecuario del 2018, podemos ver que de 6.676.017 hectáreas que existían en ese año en la provincia, 6.131.442 estaban destinadas al uso agropecuario; ubicando a esta provincia como la cuarta con mayor producción de oleaginosas del país. Este dato, llama la atención dado que esta región se ubica luego de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos, y antes de La Pampa, histórica provincia productora. En Chaco, entre este cultivo, el maíz y el girasol, se ocupa el 77, 2% de la superficie sembrada (y el algodón solo el 10,3%). Asimismo, entre los resultados plasmados en este censo, se puede observar que el Chaco se ubica como la sexta provincia del país con mayor cantidad de explotación ganadera, principalmente bovina, y la segunda provincia (después de Santiago del Estero) con mayor producción de leña y carbón vegetal.

Esta transformación productiva, generada por la instalación de la soja en la provincia, ha dado como resultado una serie de consecuencias que perjudica, principalmente, a los habitantes locales. En tal sentido, el trabajo rural sufrió una baja en sus índices de empleo que, junto con la movilización de habitantes rurales ―fundamentalmente integrantes de los pueblos indígenas y pequeños productores― a las ciudades, a raíz de las pérdidas de tierras (Castilla, 2018), dejó altos niveles de desempleo en el Chaco (Domínguez, 2010; Zarrilli 2016). Esto no resulta casual si analizamos los índices actuales en la provincia, donde más del 46% de la población de Resistencia está por debajo de la línea de pobreza. Asimismo, más del 84% de la población indígena del Chaco no tiene obra social y el 14 % es analfabeta. Sumado a ello, las condiciones de habitabilidad son realmente precarias. Solo el 7% de los integrantes indígenas tiene acceso a cloacas y el 30% aproximadamente vive en casillas o ranchos; mientras que los niveles de hacinamiento advierten que, en el 35% de los hogares, entre dos y tres habitantes conviven en un cuarto y el 26% vive en condiciones críticas de hacinamiento: más de tres habitantes por habitación9.

La localidad de Pampa del Indio no fue ajena a este proceso y durante estas décadas varias tierras fueron vendidas a empresarios transnacionales. Es importante mencionar que en esta zona existen grandes predios destinados a la ganadería extensiva y la agricultura, que poseen sistemas tecnológicos destinados a la producción, los cuales fueron ―en muchas ocasiones― financiados por organismos gubernamentales e internacionales. Entre los sistemas tecnológicos, podemos mencionar los complejos sistemas de riego, acueductos, maquinarias e infraestructuras, aeropuertos, entre otros que, sumados al acceso a mano de obra local, reducen los costos y facilitan el aumento de producción.

Una de las empresas que podemos mencionar es UNITEC AGRO S.A., que se dedica a la producción agroganadera, principalmente; además de trabajar en otros tipos de producciones como los cultivos de soja. Es de destacar que en la localidad de Pampa del Indio se radicó, en 1904, la Estancia La Leonor, que forma parte, actualmente, del complejo agroindustrial de la Empresa UNITEC. Esta estancia se caracteriza por poseer grandes extensiones de tierras que pasaron a manos de esta empresa tras la venta que realizó la compañía Bunge & Born. Dicha compañía figuraba como propietaria de este territorio, después de la redistribución de tierras que hizo el Estado, luego de la campaña de Victorica en 1884 (Zorzoli, 2016). Es decir, estos territorios pertenecían a los integrantes indígenas de la zona y fueron usurpados por el gobierno militar durante la campaña de 1884 y entregadas a la familia Sinclair, Hardy y Hirsch, pertenecientes a la empresa COMEGA S.A. del grupo Burge y Born, firma que luego vendieron a UNITEC AGRO. Durante la década del 2000 esta empresa amplió sus horizontes comerciales y comenzó a producir maíz, girasol, sorgo, arroz y soja, además de la cría de ganado.

La expansión productiva, fue acompañada, como dijimos anteriormente, por una serie de infraestructuras y financiamientos tecnológicos que les permitieron contar con uno de los sistemas de regadío más grande del país. Esta obra ―financiada por el Gobierno Nacional en 2014― conformó una de las inversiones en sistema de riego más importantes del Norte Argentino, dado que cuenta con una extensión de 113 kilómetros, donde la fuente principal de agua es el Río Bermejo. Dicha obra se aplica en los cultivos en forma de lluvia artificial en las 150 mil hectáreas, pertenecientes a las estancias Don Panos, La Leonor ―en firma Las Lilas―, La Supina, Santa María y La María, el Bellaco y la Flamearía, entre otras (Koster, 2011). Recientemente (en el año 2017), la empresa incorporó a las empresas América Lodging S.A. y El Tacurú S.A. y con ellas, las extensiones de tierras lindantes al campo de Don Panos. Según el edicto publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina en agosto de 2017, UNITEC S.A. aumentó su capital social de $504.140.270 a $634.847.46710. Según un productor de la localidad la compra y venta de tierras es frecuente en la zona:

“El gringo (el presidente de UNITEC) todos los años tiene más tierras, que compra o usurpa. Y cada vez tiene más. Cultivan y tienen sistemas de riego, pero aparte ahora con los acueductos tienen más. En unos años va a ser todo de él si sigue así. Nosotros no tenemos nada, cada vez nos queda menos y encima vienen otros”11.

Es menester mencionar que, en la zona aquí presentada, se encuentran numerosos casos de empresarios y sociedades anónimas dedicadas a la producción agroganadera y forestal, pero es interesante remarcar este caso que, es uno de los actores más relevantes dada su magnitud, envergadura y proximidad con las comunidades indígenas. Asimismo, debido a estas variables, la empresa UNITEC ―desde su radicación hasta la actualidad― mantiene diversas disputas con los habitantes, producto de la violencia ejercida contra ellos, a partir de la usurpación, gestión y distribución de los bienes comunes, la apropiación de estos y las contaminaciones realizadas en la zona con glifosato (Trinelli et al., 2018). En este fragmento de entrevista Simona relata cómo vive actualmente, en un contexto donde los campos son privados. A partir de él podemos observar que los alambrados y las lógicas de producción agroganadera delimitan y corrompen la geografía y los modos de vida de los pueblos:

Querés que te diga… ya es todo privado. Ahora uno tiene que tener un contacto con el dueño, es tristísimo, cuando hablamos de esto, comparado con lo de antes, porque ahora no podemos, antes andábamos libres, en todos lados, íbamos de acá para allá, ahora es todo privado, hasta la salud lo es. Antes buscábamos plantas para curar, ahora no podemos, la provincia hizo alambrados y no podemos pasarlos y encima esta todo contaminado12.

Transformaciones territoriales, impactos hídricos

Tal como analizamos en apartados anteriores, en la región chaqueña ―Formosa, Salta, Santiago del Estero y Chaco― los desmontes durante el periodo 2007-2018 implican una pérdida del 87% del bosque nativo (Mónaco et al., 2020). Tan solo en el periodo 2012-2018 más de 1 millón de hectáreas fueron deforestadas para cultivos y ganadería.

En la provincia aquí trabajada ―y en Salta, únicamente―, se dio un fenómeno donde aquellas zonas categorizadas por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos como tipo I y II13, se recategorizaron de tipo III. Es decir, más de 88 mil hectáreas ―tipo I― y 34 mil hectáreas ―tipo II―, pasaron a tener un bajo nivel de conservación, según normativas provinciales. En la provincia del Chaco, entre 2010 y 2017 se incorporaron más de 4.5 millones de hectáreas a actividades agropecuarias, provenientes de desmontes. Tales deforestaciones no solo implican la pérdida de especies nativas y migración poblacional a centros urbanos14, sino también la degradación de los suelos ―como la salinización15, por ejemplo― y con ello, las grandes inundaciones en la región o los largos periodos de sequías, tal como establecen Morello y Matteucci (2000):

En partes de la provincia de Buenos Aires, del Chaco y Formosa, el avance de la agricultura permanente empeora las condiciones físicas del suelo e incrementa los riesgos de inundaciones (…) hay una tendencia creciente a que los efectos de las inundaciones sean cada vez más catastróficos, porque las cubetas de evaporación se van colmando, la capacidad de infiltración disminuye gradualmente y las vías de escurrimiento van perdiendo capacidad de flujo (p. 8).

Según el informe “Causas e impactos de la deforestación de los bosques nativos de Argentina y propuestas de desarrollo alternativas”, realizado por Mónaco et al. (2020), la biomasa16 de un bosque del Chaco contiene 60 millones de litros de agua por hectárea (un 70% de agua, aproximadamente). Dicha biomasa, si es reemplazada por cultivos de soja ―como es el caso del Chaco― generaría el descenso de 60 a 3 millones de litros de agua por hectárea. En palabras de los autores:

En la medida que se degradan los bosques, o se deforestan para reemplazarlos por pasturas o cultivos anuales, los sistemas tienen menor capacidad de regular los niveles de las napas freáticas y los flujos a través del paisaje. Todo esto genera un excedente muy grande de agua que escurre superficialmente o sub-superficialmente a las zonas más bajas del paisaje generando inundaciones a gran escala (Mónaco et al., 2020, p. 38).

Según el informe desarrollado por Greenpeace, entre el periodo de 2018-2019, la provincia del Chaco fue la que más inundaciones tuvo en la región producto de los desmontes de la zona. En concordancia con estos datos, el “Plan Estratégico Territorial de la Provincia del Chaco 2018-2025” realizado en 2019 por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Provincia del Chaco, el Consejo Federal de Inversiones, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste y el Gobierno del Chaco estableció que:

El principal riesgo natural de la región son las inundaciones periódicas. Desde el punto de vista de los recursos hidrológicos, está atravesada por cuatro cuencas: de los ríos Bermejo y Bermejito, la del río de Oro, la cuenca de los ríos Guaycurú e Iné y la cuenca del Quía, que atraviesan la región en sentido longitudinal con relieve de descarga en sentido noroeste sureste hacia la gran cuenca de los ríos Paraná-Paraguay (p. 110).

Durante el primer trimestre del 2019 las inundaciones fueron agudas en la región, obligando a miles de habitantes a evacuar sus hogares, perder sus viviendas y animales. Entre las zonas más afectadas por estas catástrofes se encuentra la localidad de Pampa del Indio, en la cual cayeron más de 200 milímetros de agua que no fueron absorbidos por los suelos (dado el estado de estos, tal como fue descripto más arriba) y generaron la crecida y desborde del Río Bermejo.

La culpa es de la naturaleza

Antes de continuar es importante aclarar que, durante el año 1991, en la zona se produjo una crecida del Rio Bermejo, provocando irreparables pérdidas en la localidad. A partir de este suceso, se construyó una defensa de 40 km de longitud17. Luego de esta inundación, se realizó la construcción de compuertas para aprovechar los desbordes del río, aunque tales compuertas no fueron efectivas para todos los habitantes de la región dado que ―tal como afirman algunos entrevistados y como se puede ver en diferentes documentos18― el cauce del río sufrió modificaciones y, con ello, también el paisaje geográfico e hídrico de la región. En una entrevista realizada por los medios locales, los productores de Pampa del Indio, durante la última inundación de la localidad (en 2019) afirmaban: “Esta situación se repite todos los años cuando la determinación del manejo del agua a través de las compuertas se decide arbitrariamente sin el consenso de los productores que pueden ser afectados directamente con esa medida.” 19 Es importante mencionar que estas obras de infraestructura, tal como refieren los productores en la entrevista, son manejadas de modo tal que buscan garantizar la producción en los cultivos y zonas de pastoreo utilizados por los empresarios transnacionales. Asimismo, como explicaremos más adelante, estas obras permiten el abastecimiento de agua para dichos actores, a partir de la construcción de sistemas de regadío.

Ahora bien, ante hechos como la inundación ocurrida en Pampa del Indio durante el año 2019, los actores involucrados en la provincia ―principalmente los funcionarios y empresarios responsables por tales situaciones― no realizan una crítica sobre dicha degradación antrópica ―causada por las actividades extractivas antes mencionadas― sino que afirman y definen a estos sucesos como “desastres naturales”, lo cual los exime de toda responsabilidad: “cuando suceden desastres naturales, como los que vivimos en la provincia, queda en evidencia la falta de presencia del Estado (...) Hemos visitado cada una de las localidades afectadas y en todas se reclama lo mismo, la falta de obras hídricas, hace 12 años que no se hace una sola obra de estas características, y las consecuencias están a la vista”20.

Si analizamos estas palabras dichas frente a estos ―mal llamados― “desastres naturales” podemos notar que la denuncia respecto a la ausencia de obras por parte del Estado no es en pos de criticar la infraestructura mal realizada que causó estos “desastres” o los desmontes y reencauzamientos de ríos que generaron modificaciones en el ambiente. El objetivo de dichas críticas es el de fomentar otro tipo de obras que eviten que aquellas zonas productivas corran riesgos frente a las inundaciones o sequías recurrentes en la región y afecten a los productores y empresarios asentados en la zona. En un informe elaborado por el Banco Mundial, en el que se evaluó el impacto ambiental que causaría la implementación del proyecto 7991AR ―financiado por este organismo y ejecutado por el Estado Nacional y Provincial del Chaco― para la pavimentación y construcción de la red vial en el Norte Grande se especifica lo siguiente respecto a las lluvias e inundaciones en la zona:

Un análisis de los datos pluviométricos de los últimos 20 años revela un incremento promedio de un 15-20% en las precipitaciones anuales (…) debido a las características del suelo, en los períodos de excesos de lluvia, se dificulta el escurrimiento debido a la pérdida de la capacidad de infiltración de los suelos y a obras de infraestructura (como las rutas) con desagües insuficientes que provocan inundaciones. Las consecuencias para la región se traducen en considerables pérdidas económicas y de infraestructura (caminos, corrales, pérdida de suelos por lavado mortandad de hacienda) con la consiguiente disminución del stock ganadero o del ritmo de incremento del mismo21.

En la última oración del citado párrafo, se puede observar que la preocupación radica en las pérdidas económicas y la disminución del stock ganadero dado que entre los objetivos explícitos de este tipo de proyectos se encuentran: “I) mejorar condiciones de accesibilidad y conectividad de los circuitos de actividad económica y productiva con mercados locales y externos; II) Reducir los costos operacionales vehiculares y tiempos de viaje; III) aumentar la competitividad de las industrias de la región, entre otros objetivos” (Unidad de Coordinacion, s/f).

Ahora bien, para evitar estas inundaciones en las tierras destinadas a la producción agroganadera y forestal, parte del financiamiento de este organismo estuvo destinado a la construcción de un sistema de alcantarillado para evitar así la inundación sobre el tramo que comprende a las rutas que conectan “los circuitos de actividad económica y productiva con los mercados locales y externos” y así “aumentar la competitividad”, como se indica entre sus objetivos antes referidos. Sin embargo, al observar el paisaje y los sucesos climáticos ocurridos en la zona, nos pareció importante entrevistar a una especialista en tema de obras hídricas en la región. En dicha entrevista, la integrante de una fundación destinada a trabajar la problemática del agua nos comentaba lo siguiente:

“Las megasobras que se han hecho en los últimos 15 años son todos unos desastres, para las comunidades, para la gestión de las cuencas hídricas y para gestionar por ejemplo eventos climáticos como la sequía y la inundación. Y acá ya no me refiero solamente al agua, me refiero también todo lo que es vial, una buena parte de las inundaciones que surgen hoy en la provincia del Chaco es por el desastre que han hecho con la planificación vial, entonces es complicado pero vamos a decirlo en criollo, ¿Que planificaron?”22.

En el siguiente acápite nos centraremos en analizar otra problemática como es la sequía, que incide en la calidad de vida de la población del Chaco y que, mientras redactamos estas líneas, es una de las principales preocupaciones que afecta a la región.

Cambios productivos, cambios en los suelos

Tal como mencionamos anteriormente, las sequías prolongadas y cada vez más constantes, son una de las principales preocupaciones que posee la población de la región, en general, y del Chaco, en particular. Según diversos autores (Bigliani y Bissio, 2011; Gómez y Pérez, 2011; Martínez et al., 2014; Scarpati y Capriolo, 2019) las sequías y la erosión de los suelos son cada vez más usuales, producto de causas antrópicas. Es decir, entre otras acciones reconocen que los desmontes, el monocultivo, el pastoreo y la explotación y extracción inadecuada de los suelos tienden a degradarlos y a provocar estos fenómenos naturales con mayor recurrencia:

El ingreso que una hectárea de soja le puede rendir a un productor, puede privar a una parte de la sociedad de mantener un reservorio de carbono, de la capacidad del bosque de ser regulador de agua en situaciones de extrema sequías o inundaciones, reducir las oportunidades futuras para la obtención de productos medicinales, etc. Es decir, buena parte de los beneficios que percibe o son apropiados por el uso de un bien o del suelo que realiza una persona o empresa pueden ir en detrimento de un beneficio social (Mónaco et al., 2020, p. 10)

Durante el segundo semestre del 2020 ―momento en que redactamos estas líneas― una gran sequía azotó a la provincia del Chaco, la cual agravó las condiciones de existencia de sus habitantes, así como la biodiversidad. Según la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente de la provincia “la situación es extrema” debido a los aumentos de temperaturas y la escasez de lluvias. Además, es importante remarcar que se han registrado diversos incendios en la provincia; sobre ello la titular del organismo explicó “en algunos casos no ha habido buen manejo de las quemas de pastizales destinados a las áreas productivas y esto generó focos de incendio de alto nivel de expansión, quemando muchas hectáreas en toda la zona”23.

A los datos de las sequías, registradas por esta dependencia gubernamental, y los consecuentes incendios que pueden provocar se suma un informe publicado por Anderson et al. (2020), en el cual se especificó que este año se registró el punto más alto de calor en América del Sur (el último pico fue en 1998). Asimismo, este informe identificó las áreas prioritarias con alta probabilidad de amenaza de incendios en la región, entre las que se encuentran áreas protegidas de la provincia del Chaco. Según los registros, las probabilidades de incendios de agosto a octubre se presentan con la categoría “atención” ―tendencia que refiere a los focos de calor (según ocurrencias del período 2017-2019) y que tiene condiciones climáticas tendientes a amplificar las amenazas de incendios― en algunas áreas determinadas de la provincia.

Estas sequías e incendios se dan en un contexto en el cual la escasez de agua se presenta hace décadas, debido a las acciones antrópicas realizadas en la región. Tal como especificamos anteriormente, parte de las mismas son los desmontes y deforestaciones de bosques nativos. Es decir, los 5 millones de hectáreas arrasadas en toda la región del Gran Chaco argentino durante las últimas dos décadas, para los cultivos extensivos de soja y pasturas para ganado, dio como resultado un suelo compacto que no logra mantener la humedad necesaria. Tal como se especifica en el informe ambiental realizado por SAMEEP ―para la construcción de la planta potabilizadora y los acueductos―, las precipitaciones se han reducido debido a que el “sistema hidrológico sufrió cambios drásticos”24.

Otra de las causas que genera sequías en la región es la construcción de infraestructuras, como los diques de contención en los ríos, mencionado anteriormente en el Bermejo, el cual generó la sequía de la laguna La Herradura. Según el mismo informe:

“El Río Guaycurú en algunas zonas ha sido perjudicado por las obras de contención, como ocurre aguas arriba, donde las defensas del Río Bermejo eliminaron la comunicación entre ambos ríos, resultando actualmente en un cause seco a la altura del Parque Provincial Pampa del Indio”25.

Si bien, en la provincia del Chaco, entre el 2001 y el 2010 se ha registrado un incremento de la población que accede a la red de agua potable (de 50.63% en 001 al 76.54% en 2010), en las últimas décadas se intensificó una crisis sanitaria, donde la falta de acceso a fuentes seguras de agua es una de las principales causas (Martínez et al, 2014). En función de los datos estadísticos analizados por la Plataforma del Agua26, en el 2017, el índice de acceso al agua por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en la provincia fue del 12.65%, mientras que el índice de acceso a saneamiento por NBI fue del 14.32%. Para el caso del departamento de Libertador General San Martín, donde se encuentra la localidad de Pampa del Indio, estos índices ascendieron a 16.60% en el caso de acceso al agua por NBI, y a 20.14% para saneamiento por NBI.

Al respecto, Andrea, integrante del pueblo qom de la localidad de Pampa del Indio, nos comentaba su problema de desabastecimiento de agua en una entrevista realizada en marzo de 2020: “Estamos sin agua hace meses, con problemas como siempre… sin agua, calor de 40°, el viento norte… es asfixiante el tema. Es muy triste, pero bueno…hay que soportar, ya presentamos notas al municipio pero no nos mandan los tanques con agua, encima no llueve hace más de dos meses”27.

Es decir, tal como pudimos corroborar en nuestros trabajos de campo, gran parte de la población accede a agua a partir de las perforaciones para bombas manuales, el transporte de agua por cisternas y la construcción de aljibes para almacenar agua de lluvia, las cuales han sido algunas de las políticas implementadas en los sectores más postergados en la región. Es de destacar que estas aguas, no son fuentes seguras dado los altos niveles de contaminación producto de las fumigaciones que se realizan en la zona y de causas naturales (entre las que se encuentran el arsénico, por ejemplo).

Afectaciones en los cuerpos y en los territorios

Respecto a lo dicho en el apartado anterior, en este acápite nos centraremos en analizar los niveles de contaminación del agua ―que de por sí ya es escasa en la región― que deben consumir los habitantes de la localidad de Pampa del Indio, en particular, y de la provincia del Chaco, en general. En este sentido, según diferentes estudios realizados por Trinelli et al. (2018; 2019), en la provincia se han detectado altos niveles de glifosato en las canillas comunitarias, de salas de salud y habitantes de la zona. Al respecto una integrante del pueblo qom nos comentaba lo siguiente: “Acá no había nada de agua potable y por medio del grupo de madres pedimos el agua, no hay mucho, pero llega (haciendo referencia a la canilla comunitaria que hay en el Salón del paraje Pampa Grande)”28.

Es necesario resaltar una vez más que gran parte de la población dispersa no cuenta con agua de red, siendo el abastecimiento por agua de lluvia conservada en aljibes o cisternas la única alternativa para el consumo de este recurso. Es de señalar que el agua de lluvia, en gran parte de los casos, es depositada en pozos que no tienen tapas, las cuales sirven para evitar la contaminación causada por los animales que caen y mueren adentro, o para que no ingrese la suciedad y polvo del ambiente. En palabras de Diego, un integrante del pueblo qom de Pampa del Indio: “El agua nosotros antes tomábamos en un pozo, y más después agua de un charco. Ahora también cuando se acaba la del pozo igual tomamos del charco (…) hicieron un estudio (haciendo referencia al estudio realizado por el equipo de Trinelli), dicen que está todo contaminado”29.

Tal como mencionamos en las primeras páginas de este trabajo, en la localidad de Pampa del Indio se encuentra radicada la empresa UNITEC Agro que se expande en el territorio desde la década de 1990, a partir de sus producciones agroganaderas. Dicha empresa ha recibido desde el año 2000 una multiplicidad de denuncias del personal del Hospital de Pampa del Indio por la continuidad de abortos espontáneos que se sucedían entre las personas gestantes de la zona. Doce años después de presentarse las denuncias, en el 2012, la fiscalía penal de Libertador General San Martín estableció una cautelar y exigió dejar libre de fumigaciones una franja de 600 metros desde el predio de la empresa30. Esta cautelar no era suficiente para los vecinos que solicitaban ampliar ese radio dado que la contaminación alcanzaba a sus cultivos, animales e integrantes de sus familias. A pesar de esa medida, la empresa continuó fumigando hasta el año 2018 con agrotóxicos, principalmente, glifosato. Al respecto, estudios realizados en la zona durante este año, fundamentalmente en los parajes Campo Medina y Lote 4 ―áreas que delimitan con las hectáreas de UNITEC― señalaron que la presencia de glifosato se encuentra en un 56% de los puntos de muestreo. Es de resaltar que uno de estos puntos fue la Sala de Salud de Campo Medina, en la cual se registraron altos niveles de sulfato, alta dureza, arsénico, metales pesados y agrotóxicos (Trinelli et al., 2018). Según las palabras de un integrante del pueblo qom de Campo Medina la situación en la zona ha generado diversas dificultades: “Ahora Unitec Agro tiene siembras y tiene que parar de fumigar, mi papá hizo la denuncia, él está muy enfermo, él hizo todo el esfuerzo para parar el veneno, él ahora está inmóvil, todo eso es por las fumigaciones, más antes él estaba sanito, ahora tiene de todo”31.

Además de tener niveles de alta toxicidad en el agua, la sala de salud de Campo Medina se presenta como testigo de lo acontecido en la zona, ya que allí acuden integrantes de los pueblos indígenas y pequeños productores con problemas físicos causados por el consumo de ese recurso. En este sentido, problemáticas dérmicas, respiratorias, gástricas son algunas de las que se han encontrado entre sus habitantes, además de los ya mencionados abortos espontáneos. Según la enfermera de la sala de salud de Pampa Grande, a quien hemos entrevistado en reiteradas oportunidades, los niños nacen con quistes en el cuerpo y problemas de malnutrición en estos escenarios por la contaminación. Según su relato, esta problemática no es la única que desata el uso indebido de agrotóxicos: “Últimamente los chicos tienen quistes en el cuerpo que es de las fumigaciones, pero también nos pasa que no tenemos plantas, no podemos tomar agua, no hay ni algarroba, se contamina todo”32.

Tal situación afecta la salud de los habitantes de la zona por la contaminación directa, pero también por la modificación de sus prácticas alimentarias:

Mi abuela me contaba que antes comía algarroba, no toma mate, toma la algarroba, mistol, pirí, cosas del monte y tiene una fuerza, nunca se enferma, no tiene la presión, o sufre la presión, y ahora los nuevos, hay una jovencita que sufre de presión, no tiene fuerza, enferma. con todo que ellos comen carne, papa, fideo, pero y cuando tenga 50 años 40 ya es vieja, ya vieja… es todo un cambio ahora33.

Es de destacar que los agrotóxicos no son el único problema en la zona, también existen aguas subterráneas con niveles de arsénico que no son tratadas para su consumo (Trinelli et al., 2018). Paula Juárez, integrante de SedCero ―fundación que trabaja en la provincia con proyectos hídricos― en un encuentro virtual donde se trató la cuestión hídrica en el Gran Chaco Americano afirmó: “Argentina, particularmente, es el segundo país a nivel internacional que tiene altos niveles de arsénico de manera natural en sus napas subterráneas. Esta región presenta esta dificultad asociada a altos niveles de salinidad34 en sus aguas”35.

En tal sentido, la calidad del agua es nula cuando nos referimos a los altos niveles de contaminación que se detectan en los diversos estudios realizados en la provincia. En los pozos de agua y aljibes, la presencia de arsénico ―superior a los índices permitidos, según el Código Alimentario Argentino (CAA)―, de sales (que también excede los límites) y contaminación bacteriológica (producto del deficitario almacenaje), entre otros contaminantes naturales, imposibilitan el consumo y obligan a los habitantes de la zona a recolectar agua de lluvia. Sin embargo, según Trinelli (2019) en la zona del impenetrable “casi el 74% de las muestras, tanto de lluvia como de pozo, no resultaron aptas para consumo humano” (p.8).

Ahora bien, los diferentes niveles de gobierno no son ajenos a esta realidad. En el Plan Estratégico Territorial de la Provincia del Chaco al cual adhiere el Ministerio de Desarrollo urbano de la provincia, el Consejo Federal de Inversiones y el Gobierno de Chaco, se expresa el incumplimiento de la Ley de Biocidas en parajes rurales donde las fumigaciones generan enfermedades y problemáticas diversas a la población. Lo interesante de esto es que el Estado no solo no desconoce estos hechos, sino que es denunciado por los pobladores por actuar en connivencia y no brindar respuestas y soluciones acordes. Según el informe del Observatorio de Conflictos Sociales del NEA de la Universidad del Nordeste (2020), las denuncias realizadas en el departamento Libertador General San Martín, en general, y de Pampa del Indio, en particular, más del 43% se refieren a denuncias al Estado por la nula intervención que realiza respecto a los casos de fumigación36. Mientras que el 33% de los reclamos es contra los sectores empresariales o productores sojeros que fumigan por vía aérea y terrestre, el 23 % de las denuncias restantes menciona las consecuencias ambientales, la producción y la salud que generan dichas fumigaciones. En el desglose que hacen de los datos, el Observatorio afirma que la contraparte denunciada por los pobladores refiere a empresarios (correspondiendo contra ellos el 52,6% de las denuncias), en primer lugar y al Estado Provincial, en segundo lugar a quien le cabe el 35,9% de las denuncias. El porcentaje restante (11,5%) se divide entre Estado Nacional, productores y municipio.

En definitiva, por acción u omisión, el Estado es denunciado por las fumigaciones que los empresarios radicados en Chaco realizan, perjudicando a la población originaria. Es este mismo Estado, el que ―tal como veremos más adelante― implementa obras e infraestructura hídrica que tienden a beneficiar a los productores transnacionales, profundizando las relaciones de desigualdad y clientelismo.

Cuando las falsas soluciones profundizan los problemas

En este acápite nos interesa describir el impacto que tienen las diferentes obras financiadas por organismos internacionales y ejecutadas por entes gubernamentales, tanto en el nivel nacional, como provincial en el territorio chaqueño. Para ello partimos de la formulación que realiza Krapovickas junto a otros autores (2010), que sostienen que las obras de infraestructura realizadas ―como es el caso de redes viales, plantas potabilizadoras, acueductos― se crean en la medida que necesitan alcanzar las superficies destinadas al agronegocio.

Hemos trabajado en diversos artículos acerca de las obras implementadas en la región y en Pampa del Indio, específicamente, a partir del financiamiento de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo y la ejecución de las obras por parte del Estado Nacional y Provincial (Castilla, 2018; 2020). Por ello, desarrollaremos brevemente, para referenciar tales acciones, los proyectos 7991AR ―de ampliación vial― y 7992AR ―de construcción de planta potabilizadora y acueductos― en la región Norte Grande.

El primer proyecto constó de un préstamo de 400 millones de dólares para mejoramiento, ampliación y creación de tramos viales prioritarios del norte del país. Entre los objetivos explícitos en los informes se encuentran el de contribuir al desarrollo económico, facilitando el acceso a las rutas para integrar y competir en los mercados internacionales. Es decir, siguiendo lo antedicho por los autores, estas obras buscan aumentar la productividad y comercialización agroganadera inserta en la región.

En tal sentido, el Estado Nacional, a través del entonces Ministerio de Planificación y el Gobierno Provincial, realizó obras en las rutas del tramo Pampa del Indio-Villa Río Bermejito con financiamiento otorgado por la agencia de crédito en el proyecto 7991AR. Junto a esta obra, se realizó también la construcción de una planta potabilizadora en la localidad de Presidencia Roca y una red de acueductos que alcanzaría a distintas localidades ubicadas sobre las Rutas Provinciales Nº 40, 30 y 3. Este proyecto hídrico, constó de un préstamo de 880 millones, con la promesa de beneficiar a 35 mil habitantes de la región. Ahora bien, nos interesa en este punto retomar los dichos de Gabriel Seghezzo, integrante de la Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (FUNDAPAZ):

El tema de las grandes obras (...) no contemplan la cuestión de la gestión de la gran obra. Pero además, desconocen una realidad poblacional de Chaco que, por ejemplo, cerca del 50% de la población es dispersa que vive alejada una de otras. Por lo cual, una planta potabilizadora es inviable porque yo tendría que hacer para el 50% de la población un sistema de conducción del agua imposible de cubrir. (...) y también desconoce una cuestión real que es la calidad del agua37.

Tal como afirma Seghezzo, las obras no logran cubrir las necesidades de la población local de Pampa del Indio, donde de un total aproximado de 15 mil habitantes, 7 mil se encuentran dispersos en la zona del monte. Respecto de las obras antedichas, en esta localidad ―ubicada a 40 kilómetros de Presidencia Roca, donde se construyó la planta potabilizadora― se extendió una red de acueductos que alcanza algunos puntos comunitarios donde los habitantes pueden acceder al agua por los grifos instalados. Dichos puntos se establecieron atendiendo al criterio de alcanzar a los sectores de mayor densidad poblacional, aunque recordemos que en esta zona, cerca del 50% se encuentra dispersa. De esta forma, desde el tramo Campo Medina hasta Pampa del Indio ―el cual abarca 12 kilómetros― se estipuló la colocación de tres grifos para la población que habita en la zona del monte: “Primero lo hicimos en una escuela, después nosotros lo reevaluamos, a otras zonas no estamos poniendo en escuelas las canillas comunitarias, porque al principio lo hacíamos dentro de las escuelas, y el fin de semana la gente no podía entrar (…) se hicieron más de 10 canillas comunitarias en la población rural dispersa, lo que sería al sur de la ruta 3”38.

No resulta llamativo este tipo de discursos, si lo leemos en relación con las problemáticas que causan las soluciones propuestas por estos organismos. Es decir, esta obra millonaria, que pretendía abastecer de agua a gran parte de la población local, alcanzó a instalar solamente 10 grifos en esta zona para cubrir las necesidades insatisfechas de más de 7 mil habitantes. También es necesario resaltar en este punto, que para muchas de las personas que solo pueden adquirir agua a partir de los grifos, el traslado con recipientes de agua cargados manualmente significa largas y costosas jornadas, teniendo en cuenta la distancia y esfuerzo que implica el acarreo. Tal como describe Diego, integrante del pueblo qom de Pampa del Indio: “Nos llegó el acueducto (…) pero todavía a nuestra comunidad qom igual está faltando y más algunos están tomando todavía agua del pozo”39.

Esto se repite en el Complejo Multiétnico Bilingüe en Pampa del Indio, al cual asisten 500 estudiantes integrantes de los pueblos indígenas de la región que han reclamado por la ampliación del acueducto realizado con el proyecto 7992AR para abastecer de agua al centro. Es de resaltar que a la hora de confeccionar los planos y diagramar la implantación de los acueductos, los técnicos y funcionarios no contemplaron a dicho complejo. Domingo Peppo (ex gobernador de la provincia durante el periodo 2015-2019), luego de recibir diversos pedidos, explicó que la obra original se encuentra a mil metros del establecimiento y por ello esta obra no podría ampliarse. En una conversación que mantuvimos con un funcionario del Ministerio de Obras Públicas ―encargado de supervisar y aprobar estas obras― nos explicaba lo siguiente:

El acueducto originalmente pasaba más lejos pero te lo digo hoy en un análisis posterior, significando ese momento, no hubiéramos tenido problemas. Obviamente soy uno de los primeros que empezaron a trabajar con comunidades y no teníamos la experiencia que tenemos ahora, tampoco teníamos tantas organizaciones territoriales la cual apoyarnos, yo he ido a muchísimas audiencias públicas ahí, (…) bueno, todo eso fue parte del aprendizaje de ese momento, pero si eso es nuestra responsabilidad, de hecho es mi responsabilidad, si quedó pendiente es culpa mía40.

Retomando los dichos de Seghezzo, las obras no logran contemplar las necesidades y coyunturas territoriales. Es decir, no se piensan obras que tiendan a resolver la urgencia de la población rural dispersa, pero tampoco a los establecimientos educativos que reciben a tantos estudiantes. La repartición de “culpas”, tal como se desprende de la cita del funcionario de Obras Públicas, no alcanza a abastecer a la población local, que debe manifestarse, cortar las rutas y exigir sistemáticamente por el abastecimiento de dichos recursos. Según nos contaba un productor de la zona, el problema del agua no solo es la escasez, sino también la potabilidad: “toda el agua se potabiliza en Pampa (haciendo referencia al pueblo y no los parajes). Es por eso que muchas colonias por donde pasa el acueducto no pueden acceder directamente por que no están debidamente potable”41.

Parte de las soluciones que se brindan a este tipo de situaciones resultan ser insuficientes frente al escenario de necesidad existente. Muchas de las obras que se realizan desde la órbita gubernamental son la construcción de aljibes y techos recolectores de lluvia ―en paralelo a los acueductos y canillas comunitarias. Este es el caso de otro proyecto que financió el Banco Mundial en diciembre del 2015: Proyecto de Inclusión Socioeconómica en Áreas Rurales (PISEAR) Nº 8093AR, ejecutado por la Secretaría de Agroindustria de la Nación. El monto destinado para la realización del PISEAR fue de U$S 52.500.000 con el objetivo de potenciar la inclusión socioeconómica de familias rurales y así fortalecer su organización y gestión para reducir los altos niveles de pobreza. El objetivo del PISEAR era el de mejorar el acceso a las obras de infraestructura y servicios comunitarios y aumentar el acceso a los mercados ―tal como hemos mencionado anteriormente con los proyectos ejecutados por este mismo organismo internacional. Dentro de este proyecto se encontraban dos subproyectos implementados en la localidad de Pampa del Indio. El primer subproyecto buscaba aprovechar los recursos productivos de la Asociación Civil Consorcio de Servicios Rurales Nº 96 de esta localidad, las cuales trabajaban con producción ganadera, hortícola y apícola. El segundo subproyecto, se proponía mejorar el abastecimiento de agua en la comunidad de Campo Nuevo. Para ello, se construyeron aljibes con el objetivo de almacenar la cosecha de lluvia. El monto destinado para este último era de $1.817.824 que abastecerían a 27 familias indígenas, aproximadamente. Es decir, el propósito era el mismo que los otros proyectos financiados en la región: aumentar la productividad e insertar a estas familias al mercado del agro.

Ahora bien, tal como analizamos en las páginas anteriores la sequía actual (octubre de 2020) que se experimenta en la provincia es una de las peores de los últimos años, al punto tal que incrementa los riesgos de incendios que existen en la región. Asimismo, hicimos referencia en las primeras páginas de este trabajo, la disminución en las precipitaciones anuales del Chaco, en general, y de Pampa del Indio, en particular. En este escenario, este tipo de políticas de infraestructura hídrica no alcanza a cubrir las necesidades de la población cuando las lluvias escasean para ser cosechadas en los aljibes. En una conversación que tuvimos con una integrante de una fundación dedicadas a trabajar con problemáticas hídricas nos comentaba que muchas veces los reservorios que se hacen no logran abastecer a la familia dado que no se tiene en cuenta la cantidad necesaria que se consume: “tenían un reservorio de mil litros y una familia tipo de tres o cuatro personas necesita un mínimo de 30 mil de agua”42.

Siguiendo estos dichos, podemos afirmar que el subproyecto PISEAR a partir de la construcción de los aljibes, intenta ―al menos discursivamente― resolver el conflicto que se produce por la falta de acceso al agua a partir de la recolección de lluvia, pero no contempla las condiciones climáticas o ambientales que existen en la zona y desde las cuales se deben planificar acciones a mediano y largo plazo.

Otro problema que encontramos en nuestros trabajos de campo es que, una vez realizadas las obras, no existe un seguimiento y control tendiente a analizar cómo es la distribución, acceso y calidad del agua que consume la población local. En palabras de un integrante del pueblo qom de la localidad de Pampa del Indio: “El tema principal acá es el agua. En todas las comunidades hay temas relacionados con el agua y en salud estamos bastante abandonados. Vaya a ver la zona de internación, los baños son un desastre. El abandono es fuerte”43.

Esta realidad vinculada a la escasez de agua y obras hídricas no se da de la misma manera en todo el territorio. La compra y venta de bienes comunes destinados al agronegocio se remonta décadas atrás, tal como describimos al comienzo de este trabajo. En el año 2013 el Estado Nacional, construyó un Acueducto para alcanzar las hectáreas de Don Panos de la empresa UNITEC AGRO44. El proyecto hídrico financiado en 2015 que mencionamos páginas atrás (7992AR) tiene como área de influencia y alcance, hectáreas cercanas a este complejo agroganadero. Mariano, un integrante del pueblo qom del paraje Campo Aborigen, lindante al campo Don Panos, afirmó lo siguiente en una entrevista en la localidad: “Acá nunca llueve, y en el campo del al lado llueve todos los días”, haciendo referencia a sus sistemas de riego construidos con financiamiento estatal.

Es decir, gran parte de las obras se realizaron en pos de satisfacer e incrementar la producción agrícola y ganadera de la zona fomentando prácticas clientelares. Tal como establecen Saldi y Petz (2015): “las formas de usar el agua mediante disímiles sistemas de riego evidencian un entramado social signado por desigualdades” (p. 127). En el caso aquí mencionado, es la misma empresa UNITEC la que reparte, con camiones cisterna, agua a habitantes de la localidad. El gobernador de la provincia del Chaco, en una conferencia que brindó cuando se anunció la construcción del primer acueducto afirmó: “Quiero agradecer a UNITEC y a Eurnekian por el aporte solidario que realizaron para facilitar el abastecimiento de agua en la zona”45. Tal como vemos en esta cita, es una empresa privada transnacional ―la misma que usurpa los territorios y bienes comunes y los contamina― quien abastece de agua con sus camiones cisterna a la población que debe ser atendida por políticas públicas tendientes a satisfacer las necesidades hídricas de la región. Ello implica que aquellos actores que se ven perjudicados por la intervención que tienen los empresarios en el territorio, como son los pueblos indígenas y de pequeños productores, no puedan manifestarse contra estos y se acrecientan prácticas clientelares y paternalistas. Tal como afirmó Juárez de SedCero en una conferencia virtual: