Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO  uBio

uBio

Compartilhar

Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica

versão On-line ISSN 1851-2372

Bol. Soc. Argent. Bot. vol.57 no.3 Córdoba set. 2022

http://dx.doi.org/doi.org/10.31055/1851.2372.v57.n3.37250

doi.org/10.31055/1851.2372.v57.n3.37250

Articulos

Una mirada sobre la relevancia y las contribuciones de la fauna para los pobladores de Ñacuñán, Mendoza, Argentina

An approach to the salience and contributions of wildlife for local people in Ñacuñán, Mendoza, Argentina

M. Carolina Moreno 1

Mariana G. Cannizzo 1

Laura Torres 1

Claudia M. Campos 1

1. Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas-IADIZA (CONICET-UNCuyo-Gobierno de Mendoza), Argentina. mcmoreno@mendoza-conicet.gob.ar

Recibido: 31 Mar 2022

Aceptado: 18 Jul 2022

Publicado en línea: 19 Ago 2022

Publicado impreso: 30 Sep 2022

Summary

Background and aims: Ecological knowledge of wildlife shows that species are not equally important to human communities. The present work aims to identify the ethnospecies of higher cognitive salience to local people, and to explain their salience based on the cultural value they are assigned.

M&M: The Sutrop's cognitive salience index of each ethnospecies and its statistical significance were calculated from fauna free lists. Descriptive statistical and qualitative analysis of uses and perceptions was carried out through the nature's contributions to people categories, using interviews and observation.

Results: The free lists recorded a total of 100 ethnospecies, corresponding to birds (58%), mammals (18%), insects (13%), reptiles (7%), and amphibians and arachnids (2% each). Positive and negative contributions were detected in thirty-eight ethnospecies, although only eleven were statistically significant. Among the positive ones, material contributions stand out, followed by non-material and regulating ones. Among the negative, contributions were linked to damage to domestic animals and dangerousness. Additionally, relational and non-anthropocentric values appeared.

Discussion and conclusions: Among relevant ethnospecies, those with the greatest number of positive contributions stand out. Also some related to negative perceptions for being responsible for attacks on domestic animals, and their dangerousness. The results provide inputs for policy makers and to re-think the links of local people with the fauna.

Key words: Ethnozoology, local ecological knowledge, Monte, perceptions, protected area, uses.

Resumen

Introducción y objetivos: Los conocimientos ecológicos acerca de la fauna silvestre muestran que las especies tienen diferente importancia para las comunidades humanas. El presente trabajo tiene como objetivo identificar las etnoespecies de mayor relevancia cognitiva para la población local, y explicar su relevancia en función del valor cultural que se les asigna.

M&M: A partir de listados libres de fauna, se calculó el índice de relevancia cognitiva de Sutrop para cada etnoespecie, y se estableció su significancia estadística. A partir de entrevistas y observación, se procedió al análisis cualitativo y estadístico descriptivo de usos y percepciones, por medio de las categorías de contribuciones de la naturaleza para las personas.

Resultados: Los listados libres registraron en total 100 etnoespecies, correspondientes a aves (58%), mamíferos (18%), insectos (13%), reptiles (7%), y anfibios y arácnidos (2% c/u). Se detectaron contribuciones positivas y negativas en 38 etnoespecies, aunque solo once resultaron estadísticamente significativas. Entre las positivas resaltan contribuciones materiales, seguidas por las no materiales y reguladoras. Entre las negativas, las vinculadas al daño sobre animales domésticos y a la peligrosidad. Adicionalmente, aparecieron valores relacionales y no antropocéntricos.

Discusión y conclusiones: Entre las etnoespecies relevantes destacan aquellas con mayor cantidad de contribuciones positivas. También algunas sobre las que recaen percepciones negativas por ser responsables de los ataques a animales domésticos, y dada su peligrosidad. Los resultados aportan insumos para la formulación de políticas adecuadas de gestión del área protegida y para re-pensar los vínculos de la población local con la fauna.

Palabras claves: Área natural protegida, conocimiento ecológico local, etnozoología, Monte, percepciones, usos.

Introducción

Los sistemas de conocimientos ecológicos locales constituyen cuerpos dinámicos de saberes que expresan las experiencias adquiridas por las comunidades a lo largo de los años a partir de la interacción con su entorno (Berkes, 1993; Berkes et al., 2000; Vandebroek et al., 2011). En esta interacción, algunos elementos despiertan especial interés por parte de las personas que se vinculan con ellos, y sobre estos elementos se despliegan conocimientos mucho más amplios. En este contexto emerge el concepto de "relevancia cultural" (Berlin et al., 1973; Hunn, 1982, 1999), para designar aquellos taxones que juegan un rol importante en una cultura determinada. Particularmente se refiere a especies culturalmente importantes, en virtud del papel que juegan en la alimentación, materiales, medicina, identidad cultural y/o valores espirituales de un grupo humano (Cristancho & Vining, 2004; Garibaldi & Turner, 2004; Feary et al., 2019; Freitas et al, 2020).

El análisis de las especies culturalmente importantes ha constituido una vía fructífera, no sólo para reconocer y comprender el vínculo de las comunidades con la biodiversidad, sino también, como una herramienta para la cogestión de muchos bienes comunes naturales1 (e.g., Castañeda Sifuentes & Albán Castillo, 2016; Herrera Flores et al, 2019; Freitas et al, 2020). Sin embargo, este enfoque no resulta suficiente para comprender de manera integral el vínculo de las personas con la biodiversidad. En este sentido, si bien se considera la importancia de las especies con relación a los beneficios que ellas otorgan a las comunidades humanas, se dejan fuera del análisis otras causas que podrían estar involucradas en esta relevancia. En este sentido, algunos trabajos recientes demuestran que dicha importancia no está enmarcada únicamente en valoraciones "positivas". Algunos estudios que abarcan las relaciones entre las personas y la fauna han encontrado que ciertos animales destacan por sobre otros por el peligro o daño que pueden infligir sobre las personas o sus bienes (Wajner et al., 2019; Campos et al., 2021; Tamburini et al., 2021).

En este sentido, un enfoque teórico con mayor capacidad de abarcar esta relación es el de las Contribuciones de la Naturaleza para las Personas (CNP) (Pascual et al., 2017; Díaz et al., 2018). Estas se definen como todas las contribuciones, tanto positivas como negativas, de la naturaleza (diversidad de organismos, ecosistemas y sus procesos ecológicos y evolutivos asociados) a la calidad de vida de las personas (Díaz et al., 2018). Este marco propone 18 categorías generales de análisis, enmarcadas en tres dimensiones: materiales, no materiales y reguladoras. Reconoce, asimismo, que algunos aspectos que surgen de los contextos específicos de estudio, pueden no acomodarse a estas categorías. Las CNP, bajo la mirada de Pascual et al. (2017), constituyen un nexo entre la naturaleza y la calidad de vida de las personas. Para los autores, las CNP están directamente vinculadas con valores "antropocéntricos instrumentales", y con algunos valores "antropocéntricos relacionales" (e.g., interacciones físicas y experienciales con la naturaleza, significado simbólico, inspiración), y, a su vez, indirectamente vinculados con aquellos valores antropocéntricos relacionales asociados a la "buena calidad de vida" (e.g., "vivir en armonía con la naturaleza", "bienestar humano"). Adicionalmente a estas categorías de valores, consideran aquellos "no antropocéntricos" (valor intrínseco de la naturaleza).

El reconocimiento de las especies de importancia para una comunidad, las formas de vinculación con ellas, así como las causas en que se inscribe dicha relevancia, resultan temas relevantes tanto para re-pensar las relaciones de la población local con su entorno como para hacer lugar a gestiones más horizontales y con capacidad de acoger estas miradas. De esta manera, para las especies valoradas positivamente será posible elaborar planes de cogestión que involucren a distintos actores, y, especialmente, a aquellos en contacto estrecho con dichas especies (Freitas et al., 2020).

Por el contrario, para aquellas sobre las que recae una valoración fuertemente negativa, se podrán profundizar los procesos de diálogo destinados a comprender las causas de los conflictos y elaborar estrategias conjuntas para encontrar soluciones posibles (e.g., Lichtenstein & Carmanchahi, 2014; Van Der Weyde et al, 2020; Khorozyan & Waltert, 2021).

El presente trabajo se propone identificar las etnoespecies de la fauna silvestre que tienen mayor relevancia cognitiva para los pobladores vinculados a la Reserva de Biósfera Ñacuñán. Además, se busca analizar, en el marco de las CNP y los valores no antropocéntricos, las diversas valoraciones que los pobladores asignan a los animales silvestres, especialmente sobre aquellos con mayor relevancia, a fin de establecer posibles explicaciones que den sustento a dicha relevancia.

Materiales y métodos

Caracterización de la zona de estudio

La localidad de Ñacuñán se ubica en el departamento de Santa Rosa (67°56'O y 34°02'S), a 180 km de la ciudad de Mendoza. Allí se encuentra la Reserva de Biósfera Ñacuñán (RBÑ), con una superficie de 12232 ha (Fig. 1). En su interior, sobre la Ruta Provincial N°153, se encuentra el pueblo de Ñacuñán, conformado en el presente por alrededor de 80 pobladores (relevamiento realizado por la primera autora con ayuda de una pobladora en el 2018). La RBÑ está rodeada por campos ganaderos privados dedicados a la cría y recría de ganado bovino. En uno de ellos residen sus propietarios de forma permanente. En los tres restantes, el cuidado de los campos está a cargo de peones rurales asalariados que viven dentro de las propiedades, junto a sus familias. En el pueblo, de acuerdo a datos relevados en 2008, el mayor porcentaje de la población económicamente activa son empleados públicos, seguido por empleados del sector agropecuario en empresas privadas y algunos pocos dedicados al comercio, como despensas y kioscos (Torres et al., 2010), situación que se mantiene hasta la actualidad. Esta población criolla, se instaló en el sitio a principios del siglo XIX asociada al ferrocarril y a la explotación de bosques de algarrobo (Abraham, 2001). En el presente estudio, se trabajó con los habitantes del pueblo y de unidades domésticas localizadas en dos de los campos ganaderos aledaños.

El área se encuentra dentro de la Ecorregión Monte de Llanuras y Mesetas (Oslon et al, 2001; Matteucci, 2012). La precipitación media anual en la zona es de 330 mm. La vegetación se caracteriza por la presencia dominante de bosques abiertos de Prosopis flexuosa DC., con bosques bajos de Geoffroea decorticans (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart, y especies de arbustos como Larrea divaricata Cav., L. cuneifolia Cav., Atriplex lampa (Moq.) D. Dietr., Tricomaria usillo Hook. & Arn., Lycium chilense Miers ex Bertero, entre otros. Entre la fauna se cuentan especies como Salvator rufescens (Günther, 1871), Lycalopex gymnocercus (Fischer, 1814), Eudromia elegans I. Geoffroy Saint-Hilaire, 1832, Chelonoides chilensis (Gray, 1870), Chlamyphorus truncatus Harlan, 1825, Leopardus pajeros (Desmarest, 1816) y Dolichotis patagonum (Zimmermann, 1780) (Ojeda et al., 1998).

Desde el momento de su creación (1961), la RBÑ prohíbe la explotación ganadera en su interior. El área es co-gestionada por el Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA), la Dirección de Recursos Naturales Renovables de Mendoza (DRNR) y el Municipio de Santa Rosa. A su vez, mientras la administración recae en el IADIZA, las funciones de fiscalización y control lo hacen sobre la DRNR. Al momento de su creación, la reserva tenía como principal objetivo la protección del bosque abierto de P flexuosa. Desde 1986 forma parte del programa sobre el Hombre y la Biósfera (MaB por sus siglas en inglés), bajo la categoría de Reserva del Hombre y la Biósfera, la cual establece una concepción más amplia de la conservación, que adiciona objetivos de investigación y uso sustentable. Desde 2009 cuenta con la presencia de Guardaparques, que residen a 4,5 km del pueblo. Allí también se encuentra la Estación Biológica de Ñacuñan, lugar de residencia temporal de quienes desarrollan investigaciones en la reserva.

Obtención y análisis de datos

Para el relevamiento de datos se siguieron los lineamientos del Código de Ética de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología (Cano Contreras et al., 2015). En las instancias de trabajo a campo, se obtuvo el consentimiento previo, oral e informado de los pobladores.

Fig. 1. Sitio de estudio. Ubicación de la Reserva de Biósfera Ñacuñán (elaborado por Emilia Agneni, personal del IADIZA).

Para analizar la relevancia de las etnoespecies2 se realizaron listados libres (Quinlan, 2005) a 28 interlocutores3 (54% mujeres y 46% hombres) mayores de 18 años. Para elaborar los listados se les preguntó "¿Qué animales puede nombrar que vivan en esta zona?"4 Para facilitar la identificación y acordar los nombres de las especies se utilizó un álbum de fotografías elaborado para este trabajo y guías de campo (Scolaro, 2006; Canevari & Vaccaro, 2007; Narosky & Yzurieta, 2011). Luego de quitar de los listados aquellas menciones con frecuencias iguales o menores a dos (nombres de etnoespecies no considerados en uso activo, Sutrop, 2001), se calculó el índice de relevancia cognitiva de Sutrop (2001). Además se consideró y mantuvo el carácter de entidades agrupadas en que se presentaban algunas etnoespecies en los listados libres (e.g., grupos de "víboras-culebras", "quirquinchos-piches", "águilas", entre otros), y se agruparon los términos equivalentes (e.g., "liebre" y "liebre criolla" como "liebre criolla", "liebre de castilla" y "liebre orejona" como "liebre de castilla"). Este índice considera la frecuencia de mención del animal, su posición media en las listas y el número de interlocutores, y está libre de los efectos secundarios causados por la longitud de las listas. Su fórmula es: S = F2 / (N XRi), donde F es la frecuencia de un elemento (i.e., el número de listas donde se incluye un elemento), N es el número total de interlocutores y Ri es el rango de un elemento en una lista individual (Sutrop, 2001). El índice S varía entre 0 y 1 (siendo 1 el elemento más sobresaliente, siempre nombrado primero por todos los sujetos). Con el fin de indicar estadísticamente los ítems que eran más relevantes con relación a los demás, se adoptó la técnica propuesta por Chaves et al. (2019), modificada por Campos et al. (2021). Este análisis matemático identifica los elementos de un conjunto de listados libres que tienen una frecuencia y un orden de cita que no se deben a una variación aleatoria. Mediante el uso de técnicas de Monte Carlo, se generaron listados libres de poblaciones simuladas y se calcularon los índices de relevancia para cada ítem, creando una distribución nula con valores de relevancia obtenidos aleatoriamente. Luego, a partir de los datos recolectados de la población real, se calculó el índice de relevancia para cada ítem citado (i.e., cada etnoespecie citada), seguido de la probabilidad de ocurrencia de estos valores en un escenario nulo (valor p). Se consideraron estadísticamente significativos todos los ítems que tuvieron un p-valor menor a 0,05. Estas técnicas permitieron develar el orden de relevancia de las etnoespecies citadas por los pobladores. Sin embargo, por sí solas no permitieron comprender las causas en que se sustenta este orden de relevancia, siendo necesario su complemento con otras técnicas. En este sentido, se relevaron usos y percepciones por medio de entrevistas, observación y caminatas con pobladores por los alrededores de sus hogares (bosque abierto de algarrobo) (Hernández Sampieri et al., 2010; Albuquerque et al., 2014), registrando en total las apreciaciones de 30 personas a través de un grabador y notas de campo. Particularmente, para develar por qué algunos valores del índice S de las etnoespecies resultaron altos y estadísticamente significativos (el presente trabajo no focaliza en aquellos valores de S que resultaron bajos y estadísticamente significativos, Tabla 1), se realizaron entrevistas en profundidad a interlocutores claves. Sin embargo, si al momento de la entrevista se encontraban presentes otros miembros del hogar, sus apreciaciones también fueron consideradas. En esta instancia se mostraban fotografías de las especies, y se consultaba la opinión sobre ellas. Los relatos de las entrevistas y notas de campo se digitalizaron y analizaron cualitativamente. Para ello, primero se identificaron los fragmentos con temas de interés, luego se realizó un agrupamiento de primer nivel donde se asignan significados a los fragmentos remarcados y, por último, se realizó una agrupación de segundo nivel que refiere a niveles mayores de abstracción y conceptualización (Flores-Kanter & Medrano, 2019). En este último paso se tomaron en consideración las categorías generales de las CNP que se adecuaron a las valoraciones de la fauna, "creación de hábitat" (CNP1), "dispersión de semillas y otros propágulos" (CNP2), "regulación de organismo perjudiciales" (CNP10), "alimento" (CNP12), "compañía y materiales" (CNP13), "recursos medicinales" (CNP14), "experiencias físicas y psicológicas" (CN16) y "soporte de identidades" (CNP17) (Díaz et al., 2018). Particularmente, algunos aspectos vinculados a la relación con la fauna se analizaron a la luz de las categorías no antropocéntricas (Pascual et al., 2017).

Para actualizar los nombres científicos correspondientes a las etnoespecies de fauna se consultaron diversas bases de datos online. Particularmente, para el grupo mamíferos se consultó la Lista Roja de los mamíferos de Argentina de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y de la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAyDS & SAREM, 2019). Adicionalmente, se tomó en cuenta el trabajo de Nascimento et al. (2020), donde se indica al gato del pajonal como la especie Leopardus pajeros, en relación a su distribución para Argentina. Para aves, se consideró la clasificación de especies de aves de Sud América de la Sociedad Americana de Ornitología (Remsen et al., 2022). Para reptiles, se consultó The Reptile Database (Uetz et al., 2022) y para anfibios, Amphibian Species of the World 6.1 (Frost & the American Museum of Natural History, 1998-2021). Para el caso de arácnidos, se consideró el Catálogo de Arañas de Argentina del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" (2022) y para insectos se tomaron como referencia diversos autores (Edmonds, 2000; Camousseight, 2005; Ocampo, 2010; Vera et al., 2012).

Tabla 1. Índice de relevancia cognitiva S, y p-valor para las etnoespecies de fauna mencionadas en los listados libres. El * indica valores estadísticamente significativos.+ diversas especies de alacranes en el Monte según Ojanguren-Affilastro (2005), ++ especies de chincheros y golondrinas según López de Casenave (2001), +++ especie de chinchimolle según Vera et al. (2012) y Camousseight (2005).

| Nombre científico | Etnoespecies | Índice S (Sutrop, 2001) | p-valor |

| Dolichotis patagonum (Zimmermann, 1780) | liebre, liebre criolla, mara | 0,27 | 0,00* |

| Zaedyus pichiy (Desmarest, 1804), Chaetophractus vellerosus (Gray, 1865) y C. villosus (Desmarest, 1804) | piches, quirquinchos (piche, mulita y peludo, respectivamente) | 0,14 | 0,00* |

| Puma concolor (Linnaeus, 1771) | puma, león | 0,11 | 0,00* |

| Lycalopex gymnocercus Fisher, 1814 | zorro | 0,1 | 0,00* |

| Sus scrofa Linnaeus, 1758 | jabali, chancho jabalí | 0,09 | 0,00* |

| Philodryas sp. Wagler, 1830 , Micrurus pyrrhocryptus (Cope, 1862), Xenodon semicinctus (Duméril, Bibron & Duméril, 1854), Bothrops ammodytoides Leybold, 1873, Phalotris cuyanus (Cei, 1984), Boiruna maculata (Boulenger, 1896), otras no identificadas | víboras, culebras, víbora familiar | 0,07 | 0,00* |

| Microcavia maenas (Thomas, 1898) y Galea leucoblephara (Burmeister, 1861) | conejo, conejito del cerco | 0,07 | 0,00* |

| Eudromia elegan 1. Geoffroy Saint-Hilaire, 1832, Nothoprocta cinerascens (Burmeister, 1860) y Nothura sp. Wagler, 1827 | martinetas, perdices | 0,06 | 0,00* |

| Chelonoidis chilensis (Gray, 1870) | tortuga | 0,05 | 0,01* |

| Saltator aurantiirostris Vieillot, 1817 | picahueso | 0,04 | 0,03* |

| Lagostomus maximus (Desmarest, 1817) | vizcacha | 0,04 | 0,04* |

| Mimus sp. F. Boie, 1826 | calandria | 0,04 | 0,06 |

| Conepatus chinga (Molina, 1782) | zorrino, chiñe | 0,04 | 0,06 |

| Lepus europaeus Pallas, 1778 | liebre de castilla, liebre orejona | 0,04 | 0,08 |

| Salvator rufescens (Günther, 1871) | iguana, iguana colorada | 0,04 | 0,10 |

| Chlamyphorus truncatus (Harlan, 1825) | pichi ciego | 0,03 | 0,11 |

| Rhea americana (Linnaeus, 1758) | ñandú, avestruz, choique | 0,03 | 0,14 |

| águilas (águila coronada | |||

| Buteogallus coronatus (Vieillot, 1817), Geranoaetus | y águila mora o morada | ||

| melanoleucus (Vieillot, 1819), Geranoaetus polyosoma | las dos primeras | 0,03 | 0,19 |

| (Quoy & Gaimard, 1824), otras no identificadas | especies mencionadas respectivamente) | ||

| Galictis cuja (Molina, 1782) y Lyncodon patagonicus (de Blainville, 1842) | hurón | 0,03 | 0,21 |

| Leopardus geoffroyi (d'Orbigny & Gervais, 1844) | gato montés, gato overo | 0,03 | 0,22 |

| Passer domesticus (Linnaeus, 1758) | gorrión | 0,02 | 0,40 |

| Myiopsitta monachus (Boddaert, 1783) | cata | 0,02 | 0,43 |

| Paroaria coronata (J. F. Miller, 1776) | cardenal, cardenal común | 0,02 | 0,48 |

| Furnarius rufus (Gmelin, 1788) | hornero | 0,02 | 0,48 |

| Teius teyou (Daudin, 1802), Liolaemus darwinii (Bell, 1843), otras no identificadas | lagartos, lagartijos | 0,02 | 0,46 |

| Athene cunicularia (Molina, 1782), Strix chacoensis Cherrie & Reichenberger, 1921, Tyto alba (Scopoli, 1769) y Glaucidium sp. F. Boie, 1826 | lechuzos, búhos (particularmente lechucita de las vizcacheras la primer especie mencionada) | 0,02 | 0,45 |

| Grammostola sp. Simon 1892, Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775), Loxosceles laeta (Nicolet, 1849), Lycosa sp. Latreille 1804, Argiope argentata (Fabricius, 1775) | arañas (araña pollito ó peluda, patona, araña de los cuadros, araña del jardín, sin nombre conocido, respectivamente) | 0,02 | 0,41 |

| Nombre científico | Etnoespecies | Índice S (Sutrop, 2001) | p-valor |

| Chunga burmeisteri (Hartlaub, 1860) | chuña | 0,02 | 0,33 |

| Coragyps atratus (Bechstein, 1793), Cathartes aura (Linnaeus, 1758) | jotes | 0,02 | 0,28 |

| Falco sparverius Linnaeus, 1758 | cernícalo, comepollo, aguilucho | 0,02 | 0,24 |

| Pécari tajacu (Linnaeus, 1758) | pecarí, chancho pecarí | 0,02 | 0,23 |

| Leopardus pajeros Desmarest, 1816 | gato del pajonal, gato pajero | 0,02 | 0,22 |

| Cyanoliseus patagonus (Vieillot, 1818) | loro | 0,02 | 0,21 |

| Herpailurus yagouaroundi (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1803) | gato del agua, gato colorado | 0,02 | 0,18 |

| Tyrannus savana Vieillot, 1808 | tijereta | 0,02 | 0,16 |

| Pyrocephalus rubinus (Boddaert, 1783) | bolita de fuego | 0,01 | 0,15 |

| Molothrus bonariensis (Gmelin, 1789) | tordo | 0,01 | 0,14 |

| Milvago chimango (Vieillot, 1816) | chimango | 0,01 | 0,13 |

| Zonotrichia capensis (P. L. Statius Müller, 1776) | chingolo, cachilito | 0,01 | 0,09 |

| Caracara plancus (J. F. Miller, 1777) | carancho | 0,01 | 0,08 |

| Colaptes melanochloros (J. F. Gmelin, 1788), Melanerpes cactorum (d'Orbigny, 1840) | pájaro carpintero | 0,01 | 0,07 |

| Graomys griseoflavus (Waterhouse, 1837), Calomys musculinus (Thomas, 1913), Akodon dolores Thomas, 1916 | pericote, ratones | 0,01 | 0,06 |

| Ctenomys mendocinus (Philippi, 1869) | tunduque, tunduco | 0,01 | 0,06 |

| Pseudoseisura lophotes (Reichenbach, 1853) | chorlope | 0,01 | 0,04* |

| Leiosaurus paronae (Peracca, 1897) | matuasto, matuasto del palo | 0,01 | 0,03* |

| Sin identificación + | alacrán | 0,01 | 0,03* |

| Pipraeidea bonariensis (Gmelin, 1789) | naranjero, boquense | 0,01 | 0,03* |

| Knipolegus aterrimus Kaup, 1853 | viudita | 0,01 | 0,02* |

| Turdus amaurochalinus Cabanis, 1850, Turdus chiguanco Orbigny & Lafresnaye, 1837 | zorzal gato, zorzal negro | 0,01 | 0,02* |

| Gubernatrix cristata (Vieillot, 1817) | cardenal amarillo | 0,01 | 0,01* |

| Troglodytes aedon Vieillot, 1809 | pititorra | 0,01 | 0,01* |

| Rhinella arenarum (Hensel, 1867), Ceratophrys cranwelli Barrio, 1980, Pleurodema nebulosum (Burmeister, 1861) | sapos | 0,01 | 0,01* |

| Columba livia J. F. Gmelin, 1789, Patagioenas maculosa (Temminck, 1813) | paloma | 0,01 | 0,01* |

| Diuca diuca (Molina, 1782) | diuca | 0,01 | 0,01* |

| Xolmis irupero (Vieillot, 1823) | monjita, viudita blanca | 0,01 | 0,00* |

| Spinus sp. Koch, 1816 | jilquero | 0,01 | 0,00* |

| Homonota fasciata (Duméril & Bibron, 1836) | culebrilla | 0,01 | 0,00* |

| Vanellus chilensis (Molina, 1782) | tero | 0,01 | 0,00* |

| Drymornis bridgesii (Eyton, 1850), Lepidocolaptes angustirostris (Vieillot, 1818) ++ | chinchero | 0,01 | 0,00* |

| Agathemera millepunctata Redtenbacher, 1906 +++ | chinchimolle | 0 | 0,00* |

| Rhinocrypta lanceolata (I. Geoffroy Saint-Hilaire, 1832) | corredora | 0 | 0,00* |

| Columbina picui (Temminck, 1813) | tortolita, palomita de la Virgen | 0 | 0,00* |

| Microspingus torquatus (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) | vizcachita | 0 | 0,00* |

| Zenaida auriculata (Des Murs, 1847) | torcaza | 0 | 0,00* |

| Nombre científico | Etnoespecies | Índice S (Sutrop, 2001) | p-valor |

| Sin identificación ++ | golondrinas | 0 | 0,00* |

| Phytotoma rutila Vieillot, 1818 | quejón | 0 | 0,00* |

| Eucranium arachnoides Brullé, 1834 | catanga | 0 | 0,00* |

| Sulcophanaeus imperator (Chevrolat, 1844) | cucaracho verde, catanga verde, torito | 0 | 0,00* |

Resultados

En los listados libres, los colaboradores mencionaron un total de 100 etnoespecies (incluyendo aquellas con frecuencias de mención menor o igual a 2), pertenecientes a seis clases taxonómicas (categorías etic). Aves fue el grupo más ampliamente representado (58%), seguido por mamíferos (18%), insectos (13%), reptiles (7%) y, finalmente anfibios y arácnidos (2% c/u). Los resultados de los listados libres, con los respectivos valores del índice S y p-valores se muestran en la Tabla 1.

En total, 11 etnoespecies, en su mayoría perteneciente al grupo mamíferos, resultaron con valores de índice significativamente mayores (Tabla 1). Ningún elemento de los grupos de insectos, anfibios y arácnidos resultó con relevancia significativamente mayor. Por su parte, en las filas inferiores de la Tabla 1 se observan especies con índices significativamente menores, dada la baja frecuencia y orden de mención.

El total de las CNP que se registraron para la fauna, tanto en las entrevistas sobre aquellas con relevancia significativa como en otras instancias de trabajo a campo, se resumen en la Tabla 2. Allí se observan diversidad de percepciones, sobre un número mayor de animales a los que resultaron con relevancia estadísticamente significativa (38 etnoespecies en total). A su vez se detectaron contribuciones referidas al pasado, que también se incluyeron en el análisis.

Los resultados muestran una amplia diversidad de CNP, tanto positivas como negativas, mencionadas por los interlocutores con relación a las etnoespecies culturalmente importantes. Por un lado, el grupo que muestra exclusivamente CNP positivas representa el 52,6%, negativas el 21,1% y con ambos tipos de contribuciones el 26,3% (Tabla 2). Por otro lado, la mayor parte de las contribuciones corresponden al universo material (66,7%), seguido por el no material (24,6%). Las CNP reguladoras fueron las que recibieron menos menciones (8,8%) (Tabla 2). Resulta importante destacar que, si bien sobresale la dimensión material, dominada por los usos tales como alimento y compañía, el contexto en el que se encuentran inmersos los pobladores, definido por vivir dentro o en la zona aledaña a un ANP puede modelar las formas en que se expresan estas materialidades. En este sentido, las personas entrevistadas manifestaron temor a sanciones, y reconocieron que algunas de sus prácticas no se adecúan a las normas del ANP. Como consecuencia, los usos se expresan en tercera persona (i.e., "se usa"), como hábitos del pasado o como prácticas actuales, pero poco frecuentes:

"Ahora está todo prohibido. O sea, no digo que yo no me coma un piche de vez en cuando". (Entrevista nro. 2, Moreno, campo ganadero Ñacuñán 2017)

Asimismo, otros usos como el comercio de pieles y plumas mermaron como consecuencia de la disminución en la demanda de dichos bienes. Estas contribuciones aparecen como "pasadas" en la Tabla 2. Lo mismo ocurre con situaciones de mascotismo, especialmente de aves, vinculado a los mayores controles que se verifican en la zona luego del ingreso de guardaparques, quienes ejecutan en el lugar la legislación vigente, vinculada a la conservación de la biodiversidad, como queda expresado en el siguiente relato de una pobladora de la zona:

"Una de las primeras reuniones que hicieron los chicos [guardaparques] fue en la escuela (...) Y empezaron a explicarle a los chicos [alumnos de la escuela] cuál era el trabajo de ellos, cuál era la función, para qué estaban, qué es lo que debían hacer, qué es lo que la gente debía hacer para cuidar el lugar, eh... y después, bueno, fue con el resto de la comunidad. Ahí es donde la [guardaparques] nos dijo ‘mmm, yo sé que muchos tienen pajaritos en su casa; y no me lo nieguen porque sus hijos me lo dijeron en la escuela’. Y todos nos mirábamos” (Entrevista nro. 16, Moreno y Cannizzo, RBÑ 2018)

Tabla 2. Contribuciones de la fauna para la comunidad de Ñacuñán, en relación a las categorías de CNP Abreviaturas= CNP1: Creación de hábitat, CNP2: Dispersión de semillas y otros propágulos, CNP10: Regulación de organismo perjudiciales, CNP12: Alimento, CNP13: Compañía (C) y Materiales (M), CNP14: Recursos medicinales, CN16: Experiencias físicas y psicológicas, CNP17: Soporte de identidades. CNP: reguladoras (blanco), materiales (gris claro), no materiales (gris oscuro).

| Etnoespecies (ordenadas de mayor a menor valor del índice de Sutrop, 2001) | CNP 1 | CNP 2 | CNP 10 | CNP 12 | CNP 13 | CNP 14 | CNP 16 | CNP 17 | CNP negativas |

| liebre criolla | x | x M, C | x | x | x | ||||

| quirquinchos | x | x | x M, C | x | |||||

| puma | x | x | x, M | x | x | ||||

| zorro | x M, C (pasado) | x | x | ||||||

| jabalí | x | x | x M, C | x | |||||

| víboras-culebras | x C (pasado) | x | |||||||

| conejito del cerco | x | x | |||||||

| martinetas | x | x M | |||||||

| tortuga | x | x M, C | x | ||||||

| picahueso | x | x | |||||||

| vizcacha | x | x | |||||||

| calandria | x | ||||||||

| zorrino | x | x M (pasado) | x | x | x | ||||

| liebre de castilla | x | x | |||||||

| iguana | x | x | x | ||||||

| pichi ciego | x | ||||||||

| ñandú | x | x C (pasado), M | x | ||||||

| águilas | x | x | |||||||

| hurón | x | ||||||||

| gato montés | x M (pasado) | ||||||||

| cata | x C | ||||||||

| hornero | x | ||||||||

| lechuzos-búhos | x | x | |||||||

| arañas | x C | ||||||||

| chuña | x | x | |||||||

| cernícalo | x | ||||||||

| pecarí | x | x | |||||||

| gato del pajonal | x, M (pasado) | ||||||||

| loro | x, C, (pasado) | x | |||||||

| gato colorado | x M (pasado) | ||||||||

| pericote-ratones | x | ||||||||

| tunduque | x | ||||||||

| chorlope | x | ||||||||

| matuasto | x | ||||||||

| sapos | x | ||||||||

| diuca | x C (pasado) | ||||||||

| culebrilla | x | ||||||||

| chinchimolle | x |

La referencia que se hace en el relato a " Y todos nos mirábamos", parece expresar un sentimiento compartido por un grupo de personas que han sido sorprendidas llevando a cabo una acción ahora penalizada, hecho que nuevamente pone de manifiesto cierto tono de temor de parte de los pobladores por estar infringiendo algunas de las normas establecidas por la reserva.

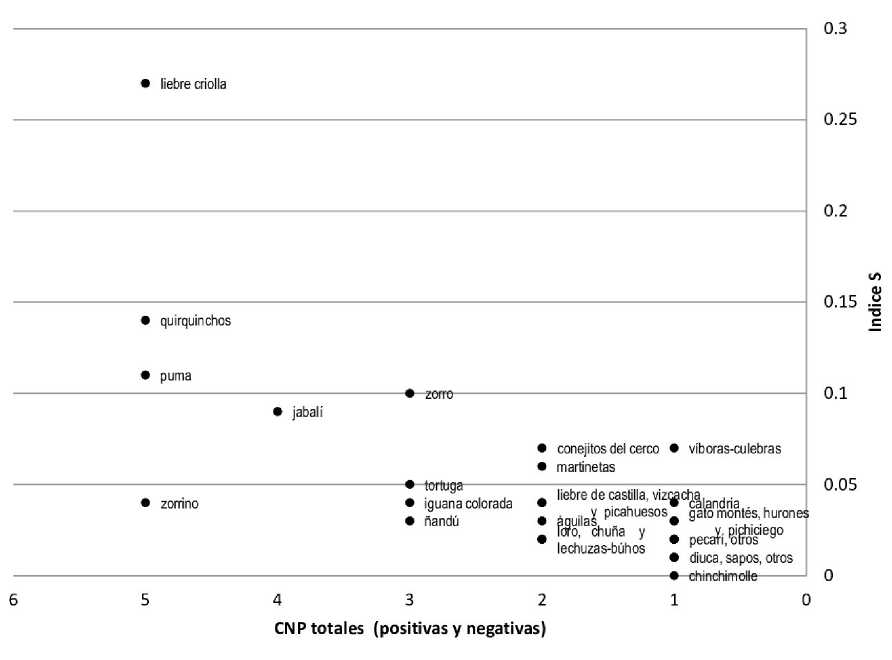

Adicionalmente, en la Tabla 2 y Figura 2 se observan el número de CNP y los valores del índice S para cada etnospecie de la fauna mencionada en los listados libres. Allí se muestra que algunas etnoespecies presentan valores altos tanto del índice S como del número de CNP (e.g., liebre criolla, quirquinchos). Otras entoespecies que no cuentan con un número importante de contribuciones, poseen altos y significativos valores de relevancia cognitiva (Tabla 1). Entre estas aparecen las víboras-culebras y el zorro, sobre las que, además, recaen percepciones fuertemente negativas. Adicionalmente, diversas etnoespecies cuentan con valores bajos, tanto del índice S como del número de CNP.

Al considerar los motivos en que se funda la importancia que algunos animales tienen para la comunidad, encontramos diversas situaciones. Con relación a las CNP positivas, aproximadamente al 34% de las etnoespecies se les reconoce algún uso alimenticio (Tabla 2). Sin embargo, algunos animales como la liebre criolla, los quirquinchos y el jabalí, aparecen de manera especial en los relatos documentados (Fig. 3A):

"Ponele, la liebre. Un beneficio que por ahí te pillás una y te la comés... Igual que el jabalí (...) Y el quirquincho". (Entrevista nro. 20, Moreno y Cannizzo, campo ganadero Ñacuñán 2019)

Con relación a la vizcacha, los relatos sobre la calidad de su carne y su uso para la elaboración de escabeche resultan importantes. Sin embargo, los pobladores mencionan que estos animales tienen poca abundancia en el lugar. Además, se mencionó el uso de la carne de zorrino y de chuña, aunque ningún colaborador manifestó haberla probado. Para el caso del ñandú, sólo se detectó el consumo de los huevos.

Asimismo, los relatos de mascotismos (animales de compañía) emergen también con fuerza (Fig. 3B). En estos, el plano de lo material y lo no material (afectivo) se encuentran íntimamente entrelazados:

"En la noche la encerrábamos [en referencia a un piche hembra] porque se iba por ahí y a lo mejor la agarraban los perros. Pero en el día andaba suelta, andaba entre medio de los pies de uno. Y vos la agarrabas y la ponías patitas arriba y roncaba. Yo te digo, era un animal hermoso. Y yo te digo, los culillos míos [sus hijos] se desestresaban con los bichos porque los agarraban y les hacían cariño, un animal que vos le das amor, un bichito muy noble el piche". (Entrevista nro. 21, Moreno, RBÑ 2019)

Sin embargo, la mayor parte de los relatos que recuperan este tipo de vínculos referían a la niñez y juventud de los interlocutores, salvo para la cata que se observaron individuos en jaula, y las tortugas. El caso de mascotismo de araña pollito, sólo se indicó la tenencia de un individuo por parte de un pariente de un colaborador. En algunos casos el animal de compañía puede devenir en alimento, tal como se manifestó en el relato de una pobladora sobre un jabalí que crió de pequeño:

"Era chiquito así, que lo pilló mi marido en la represa (...) y la leche que le sobraba a las chivas... ordeñaba y le daba al chanchito (...) yo le decía "Chichuhuay" (...) Después me dio pena que lo mataran... no lo vi después" (Entrevista nro. 20, Moreno y Cannizzo, campo ganadero Ñacuñán 2019)

Los usos vinculados a la elaboración de manualidades (como adornos y artesanías) también aparecen entre las contribuciones positivas de la fauna. Algunos vinculados al uso comercial y de adorno de las pieles en el pasado. En este grupo se encuentran el puma, zorro, zorrino, gato del pajonal, gato montés y gato colorado. Otros relacionados al uso actual del cuero de la liebre criolla para realizar costuras, uso de huevos de martinetas para hacer manualidades, uso de caparazones de tortuga y de quirquinchos como adornos, así como la cabeza de jabalí embalsamada. Además, algunas menciones por parte de los interlocutores refirieron al uso de la uña cazadora del puma (uña del pulgar) como accesorio (llaveros y collares), y del cuero del cogote de ñandú (tabaquera, Fig. 3C).

Fig. 2. Valores del índice de Sutrop (índice S, Sutrop, 2001) de las etnoespecies mencionadas por los pobladores vinculados a la Reserva de Biosfera Ñacuñán, según el número total de Contribuciones de la Naturaleza para las Personas (CNP).

Los usos medicinales en su mayoría se refieren a la utilización de la grasa para friegas. Dentro de este grupo se encuentran la iguana, el zorrino, los quirquinchos y, especialmente, el puma. También el uso de las patas de liebre criolla para aliviar síntomas de asma, y el té de buche de ñandú para el empacho. Este último, sin embargo, sólo se mencionó como un conocimiento de una persona cercana al colaborador. Por último, se indicó la acción de colocar una tortuga viva, panza arriba y debajo de la cama para curar el asma.

El plano de lo no material (Tabla 2) está representado por los sentimientos que despiertan las diversas experiencias de relación con la fauna. Por un lado, algunas especies suscitan simpatía y son consideradas bellas. Es el caso de la liebre criolla, considerada un animal bello, dócil y agradable a la vista. En este mismo sentido se menciona al pichi ciego, un animal que provoca curiosidad y cariño, y varias aves como la calandria, el loro, el hornero, la chuña y el picahueso, este último muy apreciado por su canto. Merece especial atención el águila coronada en torno a la cual los guardaparques y otras instituciones realizaron diversas actividades (charlas informativas y educativas, liberaciones, monitoreo) con los pobladores de Ñacuñán y campos aledaños. Simultáneamente, se detectó un reciente reconocimiento e interés en la protección de esta especie por parte de la población local (Fig. 3D). Incluso, ante la presencia de un individuo lastimado, algunos pobladores dieron aviso al personal de guardaparques y ayudaron en procurar el bienestar del animal. Por otro lado, dos especies aparecen con percepciones en sentidos opuestos. El zorro despierta simpatía, e incluso es un animal que frecuenta los jardines del pueblo. Sin embargo, es a su vez considerad dañino. El zorrino, por ejemplo, en la expresión de una pobladora "es hermoso, pero hediondo'". Por otro lado, y con relación a la categoría "soporte de identidades" (CNP17), los nombres comunes locales de las especies reflejan, en algunas circunstancias, la cercanía con algunas de ellas. Es el caso de la liebre criolla, como las identidades criollas o gauchescas con las que la comunidad se reconoce, y del conejo del cerco, nombre asociado a los cercos de los corrales del ganado, donde se los suele ver.

Fig. 3. Contribuciones de la fauna. A: Crías de S. scrofa (jabalí) capturados en una represa. B: Ejemplar de M. monchus (cata). C: Tabaquera hecha con cuero de cogote de R. americana (ñandú). D: Escultura de madera de B. coronatus (águila coronada) realizada por guardaparques para sendero de fauna. E: Ejemplar de Bothrops ammodytoides (víbora de la cruz, yarará) eliminado por pobladores (foto gentileza de poblador). F: Ejemplar de Erythrolamprus sagittifer (víbora) eliminado por pobladora.

Al interior de las CNP reguladoras (Tabla 2), se reconocen especialmente aquellas asociadas al control de organismos perjudiciales. Es el caso del puma, considerado un regulador de las poblaciones de liebres criollas, zorros, conejito del cerco, e incluso de los individuos de su misma especie. En el caso de la lechucita de las vizcacheras, sobre las víboras, y de las águilas sobre la cantidad de conejitos del cerco. En menor medida aparecen las asociadas a la dispersión de semillas (quirquinchos), y a la creación y mantenimiento de hábitat, este último caso referido a la remoción del suelo que realiza el jabalí, lo cual es visto como un proceso que favorece el crecimiento de plantas:

"Y beneficio deben tener. Porque... por ejemplo, el peludo, el piche que comen semillas, siempre deben ir resembrando, para agrandar los bosques. Y bueno, el puma debe de estar para mantener también que no se haga mucho, por ejemplo, la mara (...) ahora andan permanente en las conejeras [cuevas de conejito del cerco] los pumas". (Entrevista nro. 19, Moreno y Cannizzo, campo ganadero Ñacuñán 2019)

Las contribuciones negativas de la fauna refieren principalmente al daño o a las molestias que sobre las personas o sus bienes pueden ejercer algunos animales. Entre ellos, destacan el puma y el zorro. En este punto resulta interesante considerar que la finalidad de la caza del puma no radica tanto en el consumo de la carne del animal como en acabar con el daño que ocasiona sobre el ganado, siendo por lo tanto el uso de la carne, grasa, cuero y uñas una práctica circunstancial. En el caso del zorro, lo negativo se vincula al daño que ejerce sobre los animales domésticos, principalmente gallinas, y que implica la existencia de infraestructuras como gallineros, o la tenencia de perros cerca de los mismos, para sortear esta dificultad y controlar los ataques.

Aunque no con la misma frecuencia que el puma y el zorro, otros animales, también son señalados como perjudiciales por el consumo de los huevos de gallina. Es el caso del zorrino, la iguana colorada y el chorlope. También señalan al cernícalo como un animal que ataca gallinas y aves que están en jaulas. Por su parte, un poblador refiere a que el jabalí genera daños en los bebederos del ganado y pincha mangueras, y que las vizcachas escarban debajo de los tanques y bebederos, provocando su rotura. Además, algunos animales producen daño en huertas y jardines. Es el caso de los conejitos del cerco (en contextos de abundancia), de la liebre de castilla y del tunduque. Con relación a este último, se señaló que no es apreciado en el campo ya que si un caballo pisa una tunduquera (cueva) puede quebrarse una pata. Las ratas-ratones son consideradas una molestia debido al consumo del forraje almacenado para el ganado, y algunos pocos animales son considerados peligrosos o agresivos, como los hurones, el pecarí y el matuasto. Sobre este último se señala que "muerde y no suelta". Adicionalmente, el zorrino y el chinchimolle llaman la atención y son evadidos debido al fuerte olor que en ocasiones desprenden. También se considera que la orina de la culebrilla produce sarpullidos.

Por su parte, se destaca también la relación con las víboras-culebras, que por lo general son eliminadas, independientemente de la peligrosidad de su veneno (Fig. 3E, F). Algunos escasos relatos de tolerancia pueden ser rescatados, principalmente hacia las especies del género Philodryas. Adicionalmente, apareció mencionada la "víbora familiar". Desde situaciones de mascotismo, hasta tolerancia por no ser considerada dañina, la víbora familiar es descrita como una víbora larga o corta, oscura, y en ocasiones, con pelos. Se recogió además un relato no vivencial de una pobladora, según el cual esta víbora se acerca a la casa de quién está amamantando para tomar leche, mientras le pone la cola en la boca del bebé para que no llore. Agrega además que la "gente de antes" comentaba que no se la debía matar porque en tal caso moría alguien de la familia. Ninguna especie presente en el álbum ni en las guías de campo sirvió para la correcta identificación de este animal, y los pobladores aseguran que hace mucho que no se encuentran con una.

Además de los valores antropocéntricos instrumentales, algunos relatos significativos muestran valores antropocéntricos relacionales. En esta línea, se muestran la importancia y el bienestar que genera la presencia de animales en el campo:

"(...) con la reserva [haciendo referencia a la RBÑ], que los animales que los ve tan libres, tan bonitos que se ven en el campo. A veces cuando vos andas en el campo y no ves ningún animal silvestre es como si el campo no existiera (...) yo me acuerdo que habían sendas de los chanchos jabalí. Y ahora vos ves un rastro y te parás para ver, ¡ahí anduvo un chancho! Y ahí es como que te cambia la cara, te cambia el carácter"' (Entrevistas nro. 21, Moreno, RBÑ 2019)

Estas miradas no son homogéneas y, en algunas circunstancias, valores contrapuestos entran en tensión en relación al vínculo con la fauna, y se presentan disyuntivas entre dos tipos de relaciones posibles:

"Y cómo te los defino a los animales, con mi mente de campesina o con el hoy, que hay que cuidar el ambiente (...) si me remonto a mi niñez, cuando nosotros teníamos majada de oveja y de cabras, el puma era un peligro. Porque nos mataba el ganado. Entonces era perseguido, y era muerto (...) Hoy en día, sabemos todos que no se debe matar, pero sigue matando animales. Entonces la gente de campo está ahí, un poco, eh, indefinida en que si lo debo matar o no, porque me mata el ganado, me sigue matando el ganado, pero yo debo cuidar las especies. Entonces es una lucha constante la gente de campo, hoy en día, porque tenemos que cuidar el ambiente, cuidar la fauna ¿cierto?" (Entrevista nro. 23, Moreno y Cannizzo, RBÑ 2019)

Por último, se recupera un fragmento de entrevista que alude a valores no antropocéntricos, particularmente referidos a los derechos de existencia de la fauna, más allá de los beneficios o perjuicios que generen hacia las personas:

"El puma sabés muy bien que el puma es un bicho que te hace daño, pero es el hábitat de él, él tiene que matar para comer ¿Nosotros no vamos a matar un animal ahora? ¿Por qué? Porque lo vamos a comer. Entonces yo pienso que el animal es igual, a mi punto de vista, yo lo veo así. No sé si yo me puse más conservador de la fauna y la flora que... " (Entrevistas nro. 21, Moreno, RBÑ 2019)

Discusión y conclusiones

Las clases taxonómicas de animales silvestres más mencionadas por los pobladores de Ñacuñán, al igual que lo encontrado en otros trabajos realizados en ambientes de Córdoba y San Juan, corresponden a las de aves y mamíferos (Wajner et al, 2019; Campos et al., 2021; Tamburini et al., 2021). Ello puede estar vinculado a diversos factores. En este sentido, para Hunn (1999), el reconocimiento de las especies por parte de una comunidad humana puede estar relacionado a las relevancias fenotípica, perceptual, ecológica y/o cultural5, que van a determinar qué captará la atención de las personas y por qué. En este sentido, el trabajo de Campos et al. (2021) realizado en una comunidad humana del Monte en San Juan, encuentra que la relevancia cognitiva no está fuertemente correlacionada con la relevancia ecológica, estimada esta última como la ocupación de hábitats por las etnoespecies en relación a sitios frecuentados por las personas (caminos, corrales, represas). Además, en este trabajo y desde un acercamiento cualitativo se deja entrever el fuerte componente cultural detrás de los valores de relevancia cognitiva. Con relación a éste último punto, y lo expresado en torno a la Figura 2, se podría considerar una posible relación entre ambas variables, aspecto que resulta importante a ser evaluado estadísticamente a futuro. De esta manera, como lo señalado por Cristacho & Vining (1994), la relevancia cultural se podría entender en términos de un gradiente. Sin embargo, como lo expuesto en el presente trabajo, la relevancia cultural no sólo se manifiesta desde el número de contribuciones positivas para la población local, sino también desde aquellas negativas. En este sentido, este gradiente podría verse interrumpido por aquellas etnoespecies que, sin contar con un número importante de contribuciones, tienen una relevancia que se desprende de las percepciones fuertemente negativas que sobre ellas recaen (e.g., serpiente-víboras, zorro). Al respecto, el puma y el zorro son especies frecuentemente citadas en los trabajos que recogen percepciones negativas de los pobladores hacia la fauna (e.g., Porfirio et al, 2014; Martínez & Manzano-García, 2016; Tamburini & Cáceres, 2017; Wajner et al., 2019; Campos et al, 2021). Por su parte, las especies con valores más altos de relevancia y que abarcan diversas categorías de las CNP, como los quirquinchos y liebre criolla, son animales cuya carne es muy valorada para su consumo (Otaola et al., 2016; Trillo et al., 2016; Tamburini & Cáceres, 2017; Campos et al., 2021).

En este punto resulta importante remarcar que, al igual que lo hallado en otro trabajo en un ambiente similar (Campo et al., 2021), así como en otros ambientes (Wajner et al., 2019; Tamburini et al., 2021) el conjunto de especies con altos valores de relevancia cognitiva conforma un grupo que abarca tanto valoraciones positivas como negativas. Por su parte, en un ambiente similar (Campos et al., 2021), se encontró que los valores del índice S de la liebre criolla, los quirquinchos, las martinetas, el puma y el zorro resultaron estadísticamente significativos, al igual que lo hallado en el presente trabajo. En el caso de la liebre criolla, los quirquinchos y las martinetas, ello puede estar vinculado al conjunto de las CNP positivas que se les asignan, como es el aporte eventual que estos animales hacen a la dieta de quienes viven en estos ambientes (Otaola et al., 2016; Campos et al., 2021). La relevancia del puma y el zorro, por su parte, puede estar vinculado a las CNP negativas que los pobladores les asignan. Al respecto, si bien la actividad ganadera en el interior de la RBÑ está prohibida, algunas familias que aún mantienen vínculo con esta actividad y aquellas que viven en campos ganaderos aledaños, reconocen en la actualidad tensiones con estos animales. Con relación al guanaco y el ñandú, etnoespecies estadísticamente significativas en el trabajo realizado en San Juan (Campos et al., 2021), es preciso mencionar que la primera no se encuentra en Ñacuñán. En el caso del ñandú, de acuerdo a lo manifestado por los interlocutores, es un animal cuyo avistaje es muy poco frecuente en Ñacuñán, posible causa de la baja relevancia cognitiva de esta etnoespecie. En este sentido, se considera probable que las diferencias entre las relevancias de las etnoespecies en ambos sitios (Campos et al., 2021 y RBÑ), que no se explican desde el conjunto de las CNP, pueden hallar respuestas en algunos de los otros factores propuestos por Hunn (1999), aspecto de importancia a ser evaluado a futuro.

Adicionalmente, otro aspecto que puede estar incidiendo en la relevancia que adquieren los mamíferos puede vincularse a lo que considera como "animal" la comunidad de Ñacuñán, y que podría implicar un desencuentro entre las categorías etic y emic del conjunto de los animales. En este sentido, Medrano (2016) encuentra que, en algunas comunidades qom, la categoría "animal" refiere principalmente a cuadrúpedo como los mamíferos. Además, la zoología qom excede en contenido a las categorías etic para integrar en su interior a "otros animales". Al respecto, la víbora familiar relevada en el presente estudio, podría formar parte de este último grupo.

Con relación a las contribuciones de la fauna para las personas, las positivas vinculadas al plano material son las más importantes. En este sentido, diversos trabajos con comunidades rurales de Argentina muestran la importancia de la fauna como alimento, medicina y compañía (e.g., Hernández et al., 2015; Trillo et al., 2016; Tamburini & Cáceres, 2017; Álvarez & Heider, 2019; Campos et al, 2021). Otros trabajos remarcan además los conocimientos ecológicos vinculados a las categorías de CNP reguladoras, especialmente aquellas referidas a la regulación de animales perjudiciales para las personas (Álvarez & Heider, 2019; Campos et al., 2021; Tamburini et al, 2021). Asimismo, algunos trabajos recuperan el universo no material en el vínculo con la fauna (e.g., Medrano & Rosso, 2016; Methorst et al, 2020; Campos et al., 2021; Tamburini et al, 2021).

Por su parte, la presencia del área protegida con su particular legislación y la aplicación de controles sobre las relaciones con los bienes comunes naturales, repercute sobre los usos de la fauna en la comunidad de Ñacuñán, tanto en sus dimensiones materiales como no materiales. Algunos autores dan cuenta de las percepciones de las poblaciones locales frente a las normativas asociadas a las ANP, y las definen como sitios abundantes en recursos, a los que no pueden acceder los pobladores, o como herramientas de conservación que pueden presentar problemas de gobernanza e impactar en los medios de subsistencia de las comunidades y dar lugar a tensiones (Santos, 2011; Cruz & Courtalón, 2017; Tamburini & Cáceres, 2017; Abukari & Mwalyosi, 2020). Otros estudios alertan las consecuencias de la aplicación de la legislación vigente de protección de la fauna sobre las prácticas y conocimientos de los pobladores (Otaola et al., 2016). Ello se ve reflejado en aquellos usos pasados o que se encuentran en proceso de serlo. Particularmente, los relatos acerca de la disminución de la demanda y valor de las pieles, que tiene como consecuencia la interrupción de los usos comerciales, aparece en los relatos en tiempos cercanos y posteriores a la entrada en vigencia de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Este tipo de relatos son también recogidos en otros trabajos (Tamburini & Cáceres, 2017; Wajner et al., 2019).

Especial mención merece, entre el grupo genérico de águilas, B. coronatus (águila coronada) cuyo interés reciente por parte de la comunidad es resultado de las actividades llevadas a cabo en las RBÑ y campos aledaños, en el marco del Programa de Conservación y Rescate de Aves Rapaces (PCRAR), que incluye el monitoreo y liberación de individuos, e instancias de educación a través de charlas a escuelas y productores.

Todas estas actividades se han llevado a cabo en coordinación con el personal de guardaparques y otras instituciones. Particularmente, con el Centro para el Estudio y Conservación de Aves Rapaces en Argentina (CECARA, La Pampa), EcoPArque-Fundación Cabure-í (CABA) y la Dirección de Recursos Naturales Renovables (Mendoza). Ello ha generado un mayor reconocimiento y cuidado de la especie por parte de los pobladores. De esta manera, el águila coronada se ha constituido en una "especie bandera", es decir, una especie elegida (en este caso por las instituciones mencionadas anteriormente, encargadas de diversas actividades de cuidado de la especie) para aumentar el apoyo hacia la conservación de la biodiversidad en un espacio y contexto determinados (e.g., Dietz et al, 1994; Smith & Sutton, 2008; Thompson & Rog, 2019; McGowan et al, 2020).

Entre las contribuciones de la fauna, los pobladores también mencionaron el disfrute que provoca la presencia de los animales en el campo, aporte que puede ser analizado dentro del universo de los valores relacionales (Pascual et al., 2017). En este sentido, Ott (2003) refiere a un tipo particular, los valores "intrínsecos eudemonistas", que refieren a cosas o situaciones que enriquecen la vida humana y generan bienestar, felicidad, como puede ser observar el comportamiento de animales en el campo, disfrutar de un amanecer, entre otros. Este tipo de valores son integrados cada vez más en los estudios que abarcan la relación de las personas con la naturaleza, y considerados de vital importancia en las decisiones y estrategias de conservación (Fritz-Vietta, 2016; De Vos et al., 2018)

Con relación a los valores no antropocéntricos, el trabajo de Martínez y Manzano-García (2016) rescata un fragmento de entrevista donde se manifiesta, al igual que en el presente trabajo, mayor tolerancia hacia el puma en términos de su derecho a la existencia. En este sentido, pareciera que frente a especies con CNP negativas, este tipo de aclaraciones resultan imprescindibles. Esta justificación pareciera no ser necesaria para aquellos animales a los cuales se les atribuyen CNP positivas, probablemente porque sus existencias no generan contradicciones.

Es importante remarcar que, tanto las percepciones positivas como negativas hacia la fauna, pueden constituir oportunidades de conservación. Por un lado, en torno a los animales especialmente valorados por una comunidad, se pueden establecer propuestas de manejo que integren las miradas y conocimientos de los pobladores en contacto estrecho con las especies (Bolkovic & Ramadori, 2006; Alves, 2012; Parra-Colorado et al., 2014; Freitas et al., 2020). En nuestro caso la liebre criolla y los quirquinchos, al constituir especies de relevancia en la zona, podrían formar parte de planes de co-manejo exitosos que involucren a pobladores y otros actores sociales. Por otro lado, en torno a las especies sobre las que recaen percepciones negativas, se pueden elaborar diversas estrategias de educación, mitigación y control de daños, así como manejos comunitarios, entre otras (e.g., Kellert, 1996; Lichtenstein & Carmanchahi, 2014; Van der Weyde et al., 2020; Khorozyan & Waltert, 2021), bajo el marco de coexistencia con la fauna (Madden, 2004; Pooley et al., 2020). En sintonía con esto, resulta importante abordar las tensiones que emergen con relación al zorro y al puma en la zona, a fin de trabajar tanto en la conservación de las especies, como en el bienestar de los pobladores.

Adicionalmente, los resultados obtenidos brindan elementos que nos acercan a comprender algunos aspectos de los contextos sociales, políticos y económicos en los que transcurre la vida de las comunidades y en los que se inscriben sus conocimientos, usos y percepciones. Además, aportan insumos para poner en diálogo diversos sistemas de conocimientos (locales, científicos) y proponer miradas no sólo centradas en especies particulares, sino también en las interacciones entre las especies y de éstas con el ambiente. Así, cobraría fuerza el reconocimiento de las contribuciones de regulación, por ejemplo las vinculadas al control interespecífico de animales que provocan perjuicios a las personas (e.g., la depredación de zorros y gatos pequeños por el puma) o las relacionadas a las funciones de dispersión de semillas y polinización (e.g., la dispersión de algarrobo por el zorro). En estas instancias, resulta relevante no olvidar las dimensiones no materiales de la relación con la fauna. Como expresa Kellert (1996) la relevancia ecológica y económica como únicos valores "ignora los muchos beneficios emocionales, intelectuales e incluso espirituales que brindan estos [animales] (...), [que] ofrecen importantes dimensiones de belleza, significado, calidad y virtud para la vida humana y la sociedad. Al preservar estas especies, protegemos todos estos valores, reconociendo que las personas dependen de una amplia gama de relaciones con el mundo viviente en sus esfuerzos por lograr vidas con significado y propósito" (p. 988).

De esta manera, este recorrido por los conocimientos, la relevancia y las contribuciones de la fauna para la comunidad de la RBÑ, visibiliza el vínculo de estos pobladores con la fauna local, y los valores que se ponen en juego en estas interacciones. Además, a través de los relatos, las denominaciones locales, y las valoraciones, se reconocen las voces y conocimientos de los pobladores del ANP más antigua de la provincia que, así como otras, aún tiene como desafío el reconocimiento y la participación social de la población que allí desarrolla la vida (Cannizzo et al, 2021). Por tanto, este trabajo, puede constituir una herramienta para quienes gestionan en la actualidad la reserva y resulta un punto de partida para re-pensar los vínculos de la población local con la fauna, dejando de lado visiones simplificadas de la conservación de la biodiversidad, la histórica dualidad sociedad- naturaleza, y la invisibilización de sus habitantes. Esto es, pensando a la población local desde sus prácticas y conocimientos, y a las ANP como espacios socializados en los que se entretejen estos vínculos.

Contribución de las autoras

Todas las autoras participaron en la escritura, análisis e interpretación de los datos. MCM y MGC: recolección de datos. MCM y CMC: conceptualización. CMC y LT: gestión de financiamiento.

Agradecimientos

A los pobladores de la Reserva de Biósfera Ñacuñán y campos aledaños, a quienes les pertenecen los conocimientos ecológicos aquí publicados, por los saberes, experiencias y tiempo compartido, a los revisores por sus aportes y sugerencias. A Emilia Agneni por la elaboración de la Figura 1. Este proyecto se llevó a cabo en el marco de la tesis doctoral de MCM. Se contó con los subsidios de PICT 2017-2154 y PUE 0042 IADIZA.

Notas

1 En este trabajo se prefiere el concepto bienes comunes naturales al de recursos naturales, por considerar que este último contiene sentidos profundamente productivistas, que se corresponden con la generalización de la racionalidad instrumental al ámbito de las relaciones sociedad-naturaleza. Para algunos autores, este contenido es contestado por el término bienes comunes naturales que “surge en el contexto de luchas sociales por la apropiación, el manejo y el uso de la naturaleza’’. (Ivars, 2013, p. 88)

2 Nos referimos a etnoespecies como especies basadas en los nombres folk (Reyes-García et al., 2006).

3 De aquí en adelante se usarán los términos de interlocutores y colaboradores en un mismo sentido.

4 Al consultar por animales de la zona, en algunas ocasiones se debía especificar que nos referíamos a los silvestres, los bichos, porque la palabra animal los remitía inmediatamente a aquellos domésticos (vaca, caballos, chivas, etc.).

5 Hunn (1999) refiere a la “relevancia fenotípica” como las características de los organismos que permiten su identificación como taxones distintos. La “relevancia perceptual”, por su parte, la define como las características de los organismos que influyen en la percepción humana, como el tamaño, color, contraste, entre otros. Adicionalmente, explica la “relevancia ecológica” como el reflejo las interacciones de las comunidades humanas con aspectos fenológicos y biogeográficos de las poblaciones de organismos, e incluye variables como abundancia, ubicuidad y hábitos de las especies. Finalmente, refiere a la “relevancia cultural” como la importancia particular de un taxón que solo puede entenderse en términos exclusivos de esa cultura.

Bibliografía

ABRAHAM, M. E. 2001. Uso histórico-cultural de la reserva. En: BOSHOVEN, J. & M. TOGNELLI (Coor.), CLAVER, S. & S. ROIG-JUÑET (eds.). El desierto del Monte: La Reserva de Biósfera de Ñacuñán, pp. 131-134. Triunfar, Mendoza, Argentina.

ABUKARI, H. & R. B. MWALYOSI. 2020. Local communities' perceptions about the impact of protected areas on livelihoods and community development. Global Ecol. Conserv. 22: e00909. https://doi.org/10.1016/j.gecco.2020.e00909

ALBUQUERQUE, U. P., M. A. RAMOS, R. F. P. LUCENA & N. L. ALENCAR. 2014. Methods and techniques used to collect ethnobiological data. In: ALBUQUERQUE, U. P., R.F.P. LUCENA, L. V. F. C. CUNHA & R. R. N. ALVES (eds.). Methods and Techniques in Ethnobiology and Ethnoecology, pp. 15-37. Humana press, New York.

ÁLVAREZ, M. C. & G. HEIDER. 2019. Conocimiento tradicional y sus implicancias para la caza de jabalí y ñandú en comunidades campesinas del sur de la provincia de San Luis, Argentina. Etnobiología 17: 5-17. https://www.revistaetnobiologia.mx/index. php/etno/article/view/282

ALVES, R. R. N. 2012. Relationships between fauna and people and the role of ethnozoology in animal conservation. Ethnobiol. Conserv. 1: 2. https:// ethnobioconservation.com/index.php/ebc/article/ view/20

BERKES, F. 1993. Traditional Ecological Knowledge in Perspective. In: INGLIS, J.T. (ed.). Traditional Ecological Knowledge. Concepts and cases, 3rd edition, pp. 1-9. IDCR, Canada.

BERKES, F., J. COLDING & C. FOLKE. 2000. Rediscovery of traditional ecological knowledge as adaptive management. Ecol. Applic. 10: 1251-1262. https://doi.org/10.2307/2641280

BERLIN, B., D. E. BREEDLOVE, R. M. LAUGHLIN & P. J. RAVEN. 1973. Cultural significance and lexical retention in Tzeltal-Tzotzilethnobotany. In: EDMONSON, M. S. (ed.). Meaning in Mayan Languages, pp. 143-164. Mouton Black, The Hague, the Netherlands.

BOLKOVIC, M. L. & D. RAMADORI. 2006. Manejo de Fauna Silvestre en la Argentina. Programas de uso sustentable. Dirección de Fauna Silvestre, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Buenos Aires.

CAMPOS, C. M., M. C. MORENO, F. M. CAPPA, Y. ONTIVEROS, M. I. CONA & M. L. TORRES. 2021. "Weaving" different knowledge systems through studying salience of wild animals in a dryland area of Argentina. J. Ethnobiol. 41: 292-306. https://doi.org/10.2993/0278-0771-4E2.292 CAMOUSSEIGHT, A. 2005. Redefinición del género Agathemera Stal, 1875 (Phasmatodea, Psheudophasmatidae). Rev. Chilena Entom. 31: 1320. http://www.insectachile.cl/rchen/pdfs/2005v31/ Camousseight_2005.pdf

CANEVARI, M. & O. VACCARO. 2007. Guía de mamíferos del sur de América del Sur. 1ra ed. L.O.L.A., Buenos Aires.

CANNIZZO, M., C. M. CAMPOS & G. LICHTENSTEIN. 2021. Protegiendo lo desprotegido: cambios y desafíos del sistema de áreas naturales protegidas de Mendoza. Boletín de Estudios Geográficos 114: 5375. https://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/beg/ article/view/4740

CANO CONTRERAS, E. J., A. MEDINACELI, O. L. SANABRIADIAGO & A.ARGUETA VILLAMAR. 2015. Código de Ética para la investigación, la investigación-acción y la colaboración etnocientífica en América Latina. Etnobiología 13. https://www. revistaetnobiologia.mx/index.php/etno/issue/ view/11/12

CASTAÑEDA SIFUENTES, R. & J. ALBÁN CASTILLO. 2016. Importancia cultural de la flora silvestre del distrito de Pamparomás, Ancash, Perú. Ecol. Apl. 15: 151-169. https://doi.org/10.21704/rea.v15i2.755 CHAVES, L. S., A. L. B. NASCIMENTO & U. P. ALBUQUERQUE. 2019. What Matters in Free Listing? A Probabilistic Interpretation of the Salience Index. Acta Bot. Brasil. 33: 360-369. https://doi.org/10.1590/0102-33062018abb0330 CRISTANCHO, S. & J. VINING. 2004. Culturally defined keystone species. Hum. Ecol. Rev. 11: 153-164. http://apjh.humanecologyreview.org/ pastissues/her112/cristanchovining.pdf CRUZ, D. P. & P. COURTALON. 2017. Usos y percepciones de la fauna silvestre por pobladores de dos barrios aledaños a la Reserva Natural Otamendi, Campana, Argentina. Ecol. Austral 27: 242-251. https://doi.org/10.25260/EA.17.27.2.0.311 DE VOS, A., C. B. JOANA & R. DIRK. 2018. Relational values about nature in protected area research. Curr. Opin. Environ. Sustain. 35: 89-99. https://doi. org/10.1016/j.cosust.2018.10.018

DÍAZ S., U. PASCUAL, M. STENSEKE, B. MARTÍN-LÓPEZ, R. T. WATSON, Z. MOLNÁR, R. HILL, K. M. A. CHAN, I. A. BASTE,.... & Y. SHIRAYAMA. 2018. Assessing nature's contributions to people. Science 359: 270-272. https://www.science.org/ https://doi.org//10.1126/science.aap8826 DIETZ, J. M., L. A. DIETZ & E. Y. NAGAGATA. 1994. The effective use of flagship species for conservation of biodiversity: the example of lion tamarins in Brazil. In: OLNEY, P. J. S., G. M. MACE & A. T. C. FEISTNER (eds.). Creative conservation, pp. 32-49. Springer, Dordrecht EDMONDS, W.D. 2000. Revision of the Neotropical dung beetle genus Sulcophanaeus (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae). Folia Heyrovskyana 6: 1-60. https://www.researchgate. net/publication/47094887_Revision_of_the_ Neotropical_dung_beetle_genus_Sulcophanaeus_ Coleoptera_Scarabaeidae_Scarabaeinae FEARY, S., S. BROWN, D. MARSHALL, I. LILLEY, R. MCKINNON, B. VERSCHUUREN & R. WILD. 2019. Patrimonio cultural de la tierra. En: WORBOYS, G.L., M. LOCKWOOD, A. KOTHARI, S. FEARY & I. PULSFORD (eds.). Gobernanza y gestión de áreas protegidas, pp. 81-118. Editorial Universidad El Bosque y ANU Press, Bogotá.

FLORES-KANTER, P. E. & L. A. MEDRANO. 2019. Núcleo básico en el análisis de datos cualitativos: pasos, técnicas de identificación de temas y formas de presentación de resultados. Interdisciplinaria 36: 203-215.

https://doi.org/10.16888/interd.2019.36.2T3 FREITAS C. T., P F. LOPES, J. V. CAMPOS-SILVA, M. M. NOBLE, R. DYBALL & C. A. PERES. 2020. Co-management of culturally important species: A tool to promote biodiversity conservation and human well-being. People Nat. 2: 61-81.

https://doi.org/10.1002/pan3.10064 FRITZ-VIETTA, N. V. 2016. What can forest values tell us about human well-being? Insights from two biosphere reserves in Madagascar. Landsc. Urban Plann. 147: 28-37.

https://doi.org/10.1016/jTandurbplan.2015.11.006 FROST, D. & THE AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY. 1998-2021. Amphibian Species of the World 6.1 [online]. Disponible en: https://amphibiansoftheworld.amnh.org/ [Acceso: 15 Marzo 2022]

GARIBALDI, A. & N. TURNER. 2004. Cultural keystone species: Implications for ecological conservation and restoration. Ecol. Soc. 9: 1-18. http://www.jstor.org/ stable/26267680

HERNANDEZ, J., C. M. CAMPOS & C. E. BORGHI. 2015. Medicinal use of wild fauna by mestizo communities living near San Guillermo Biosphere Reserve (San Juan, Argentina). J. Ethnobiol. Ethnomed. 11: 1-10.

https://doi.org/104186/1746-4269-11-15 HERNÁNDEZ SAMPIERI R., C. FERNÁNDEZ COLLADO & M.P. BAPTISTA LUCIO. 2010. Metodología de la investigación. 5ta ed. McGraw-Hill, México.

HERRERA-FLORES, B., D. SANTOS-FITA, E. NARANJO & S. HERNÁNDEZ-BETANCOURT. 2019. Importancia cultural de la fauna silvestre en comunidades rurales del norte de Yucatán, México. Península 14: 27-55. http://www.scielo.org.mx/pdf/ peni/v14n2/1870-5766-peni-14-02-27.pdf HUNN, E. S. 1982. The utilitarian factor in folk biological classification. Amer. Anthropol. 84: 830-47. https://doi.org/10.1525/aa.1982.84.4.02a00070 HUNN, E. S. 1999. Size as limiting the recognition of biodiversity in folkbiological classifications: One of four factors governing the cultural recognition of biological taxa. In: MEDIN, D. L. & S. ATRAN (eds.). Folkbiology, pp. 47-69. MIT Press, Cambridge, MA. IVARS, J. D. 2013. ¿Recursos naturales o bienes comunes naturales? Algunas reflexiones. Papeles de trabajo 26: 88-97. https://doi.org/10.35305/revista.v0i26.85 KELLERT, S. R., M. BLACK, C. R. RUSH & A. BATH. 1996. Human Culture and Large Carnivore Conservation in North America. Conservation Biol. 10: 977-990.

https://doi.org/10.1046/j.1523-1739.1996.10040977.x KHOROZYAN, I. & M. WALTERT. 2021. A global view on evidence-based effectiveness of interventions used to protect livestock from wild cats. Conserv. Sci. Pract. 3: e317. https://doi.org/10.1111/csp2.317 LOPEZ DE CASENAVE, J. N. 2001. Estructura gremial y organización de un ensamble de aves del desierto del Monte. Tesis Doctoral. Universidad de Buenos Aires, Argentina.

LICHTENSTEIN, G. & P. CARMANCHAHI. 2014. Hilando sueños: una experiencia de conservación y desarrollo local. Avá 24: 161-181. https://www.ava. unam.edu.ar/images/24/pdf/n24a08.pdf

MADDEN, F. 2004. Creating Coexistence between Humans and Wildlife: Global Perspectives on Local Efforts to Address Human-Wildlife Conflict. Hum. Dimens. Wildl. 9(4): 247-257. https://doi.org/10.1080/10871200490505675 MARTINEZ, G. J. & J. MANZANO-GARCIA. 2016. Estilos de percepción de la biodiversidad y su conservación en actores sociales de áreas protegidas de Córdoba. Rev. Mus. Antropol. 9: 135-152. https://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/ suquia/2618

MATTEUCCI, S.D. 2012. Ecorregión Monte de Llanuras y Mesetas. En: MORELLO, J., S. MATTEUCCI, A. RODRÍGUEZ & M. SILVA (eds.). Ecorregiones y complejos ecosistémicos argentinos, 1a ed., pp. 309-348. Orientación Gráfica Editora, Buenos Aires.

MCGOWAN, J., L. J. BEAUMONT, R. J. SMITH, A. L. CHAUVENET, R. HARCOURT, S. C. ATKINSON & H. P. POSSINGHAM. 2020. Conservation prioritization can resolve the flagship species conundrum. Nat. Comm. 11: 1-7. https://doi.org/10.1038/s41467-020-14554-z MEDRANO, C. 2016. Los no-animales y la categoría "animal". Definiendo la zoo-sociocosmología entre los toba (qom) del Chaco argentino. Mana 22: 369402.

https://doi.org/10.1590/1678-49442016v22n2p369 MEDRANO, M. C. & C. N. ROSSO. 2016. El ñandú común (Rhea americana): ¿una especie etnobiológica clave para los qom del Gran Chaco Argentino? Revista Chilena de Ornitología 22: 51-63. https://aveschile.cl/wp-content/ uploads/2019/04/3.-El-n%CC%83andu%CC%81-y-los-guaycuru%CC%81es_Rosso-Medrano.pdf METHORST, J., U. ARBIEU, A. BONN, K. BOHNING-GAESE & T. MUELLER. 2020. Non-material contributions of wildlife to human well-being: a systematic review. Environ. Res. Lett. 15: 093005. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab9927 MUSEO ARGENTINO DE CIENCIAS NATURALES "BERNARDINO RIVADAVIA". 2022. Catálogo de Arañas de Argentina [online]. Disponible en: https:// sites.google.com/site/catalogodearanasdeargentina/ [Acceso: 12 Julio 2022]

NASCIMENTO, F. O., J. CHENG & A. FEIJÓ. 2021. Taxonomic revision of the pampas cat Leopardus colocola complex (Carnivora: Felidae): an integrative approach. Zool. J. Linn. Soc. 191: 575611. https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlaa043

NAROSKY, T. & D. YZURIETA. 2011. Guía para la Identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Vázquez Mazini Editores, Argentina.

OCAMPO, F. C. 2010. A revision of the Argentinean endemic genus Eucranium Brullé (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae) with description of one new species and new synonymies. J. Insect. Sci. 10: 205. https://doi.org/10.1673/031.010.20501 OJANGUREN-AFFILASTRO, A. A. 2005. Estudio monográfico de los escorpiones de la República Argentina. Rev. Iber. Aracnol. 11: 75-246. http://sea-entomologia.org/Publicaciones/ RevistaIbericaAracnologia/RIA11/075_246Escorpi onesRepublicaArgentina.pdf OJEDA, R. A., C. M. CAMPOS, J. M. GONNE, C. E. BORGHI & G. VIRGIL ROIG. 1998. The MaB Reserve of Ñacuñán, Argentina: its role in understanding the Monte Desert biome. J. Arid Environm 39: 299-313. https://doi.org/10.1006/jare.1998.0398 OLSON, D. M., E. DINERSTEIN, E. D. WIKRAMANAYAKE, N. D. BURGESS, G. V. N. POWELL, E. C. UNDERWOOD, J. A. D'AMICO,

I. ITOUA, H. E. STRAND, J. C. MORRISON, C. J. LOUCKS, T. F. ALLNUTT, T. H. RICKETTS, Y. KURA, J. F. LAMOREUX, W. W. WETTENGEL, P. HEDAO & K. R. KASSEM. 2001. Terrestrial Ecoregions of the World: A New Map of Life on Earth. BioScience 51: 933-938. https://doi. org/10.1641/0006-3568(2001)051[0933:TEOTWA]2 .0.CO;2

OTAOLA, C., M. A. GIARDINA, M. FRY, G. A. NEME & S. WOLVERTON. 2016. Zooarqueologia y Tafonomia en Pastores actuales del Sur de Mendoza. Intersecc. Antropol. 17: 121-127. http://www.scielo. org.ar/pdf/iant/v17n1/v17n1a09.pdf OTT, K. 2003. Environmental values and comprehensive environmental assessment. In: EHLERS, E. & C.F. GETHMANN (eds). Environment Across Cultures, pp. 153-172. Springer, Berlin. PARRA-COLORADO, J. W., A. BOTERO-BOTERO & C.A. SAAVEDRA-RODRÍGUEZ. 2014. Percepción y uso de mamíferos silvestres por comunidades campesinas andinas de Génova, Quindío, Colombia. Bol. Cient. Mus. Hist. Nat. 18: 78-93. http://190.15.17.25/boletincientifico/downloads/ Boletin(18)1_5.pdf

PASCUAL, U., P. BALVANERA, S. DÍAZ, G. PATAKI, E. ROTH, M. STENSEKE, ...& N. YAGI. 2017. Valuing nature's contributions to people: the IPBES approach. Curr. Opin. Environ. Sustain. 26: 7-16. https://doi.org/10.1016/jxosust.2016.12.006 POOLEY, S., S. BHATIA & A. VASAVA. 2021. Rethinking the study of human-wildlife coexistence. Conservation Biol. 35: 784-793. https://doi.org/10.1111/cobi.13653 PORFIRIO, G., P SARMENTO & C. FONSECA. 2014. Schoolchildren's knowledge and perceptions of jaguars, pumas, and smaller cats around a mosaic of protected areas in the Western Brazilian Pantanal. Appl. Environ. Educ. Comm. Int. J. 13: 241-249. https://doi.org/10.1080/1533015X.2014.978047 QUINLAN, M. 2005. Considerations for collecting freelists in the field: examples from ethnobotany. Field Meth. 17: 219-234. https://doi.org/10.1177/1525822X05277460 REMSEN, J. V, JR., J. I. ARETA, E. BONACCORSO, S. CLARAMUNT, A. JARAMILLO, D. F. LANE, J. F. PACHECO, M. B. ROBBINS, F. G. STILES & K. J. ZIMMER. 2022. A classification of the bird species of South America. American Ornithological Society [online]. Disponible en: http://www.museum.lsu. edu/~Remsen/SACCBaseline.htm [Acceso: 11 Julio 2022]

REYES-GARCÍA, V., T. HUANCA, V. VADEZ, W. LEONARD & D. WILKIE. 2006. Cultural, practical, and economic value of wild plants: a quantitative study in the Bolivian Amazon. Econ. Bot. 60: 62-74. https://doi.org/10.1663/0013-0001(2006)60[62:CPAEVO]2.0.CO;2 SANTOS, C. 2011. ¿Qué protegen las áreas protegidas? Conservación, producción, Estado y sociedad en la implementación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Ediciones Trilce, Uruguay.

SCOLARO, J.A. 2006. Reptiles patagónicos norte: una guía de campo. 1ra ed. Universidad Nacional de la Patagonia, Comodoro Rivadavia.

SAYDS & SAREM. 2019. Categorización 2019 de los mamíferos de Argentina según su riesgo de extinción. Lista Roja de los mamíferos de Argentina [online]. Disponible en: http://cma.sarem.org.ar [Acceso: 11 Julio 2022]

SMITH, A. M. & S. G. SUTTON. 2008. The Role of a Flagship Species in the Formation of Conservation Intentions. Hum. Dimens. Wildl. 13: 127-140. https://doi.org/10.1080/10871200701883408 SUTROP, U. 2001. List Task and a Cognitive Salience Index. Field Meth. 13: 263-276. https://doi.org/10.1177/1525822X0101300303 TAMBURINI, D. M. & D. M. CÁCERES. 2017.

Estrategias de uso de la fauna silvestre por las comunidades campesinas de Argentina central. Etnobiología 15: 5-23. https://revistaetnobiologia. mx/index.php/etno/article/view/124

TAMBURINI D., F. ZAMUDIO & D. CÁCERES. 2021. Múltiple assessments to value wild animals in the analysis of human-wildlife relationships: a case study in the Dry Chaco of Córdoba, Argentina. Ethnobiol. Conserv. 10: 29. https://doi.org/10.15451/ec2021-08-10.29-1-21

THOMPSON, B. S. & S. M. ROG. 2019. Beyond ecosystem services: using charismatic megafauna as flagship species for mangrove forest conservation. Environ. Sci. Pol. 102: 9-17. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2019.09.009

TORRES, L., S. CLAVER, M. DELUGAN & E. ABRAHAM. 2010. Lecciones aprendidas en la gestión de la Reserva de Biosfera de Ñacuñan y su área de influencia (Mendoza, Argentina). Ciéncia & Trópico 34: 175-200. https://periodicos.fundaj.gov. br/CIC/article/view/866

TRILLO, C., B. ARIAS TOLEDO & S. E. COLANTONIO. 2016. Uso y percepción del bosque por pobladores de diferente tradición cultural de la Laguna de Mar Chiquita, Córdoba, Argentina. Ecol. Austral. 26: 7-16. https://doi.org/10.25260/EA.16.26.2.0.199

UETZ, P., P. FREED, R. AGUILAR & J. HOSEK. 2022. The Reptile Database [online]. Disponible en: http://www.reptile-database.org [Acceso 11 Julio 2022]