Introducción

El modelo APAC1 se ha extendido a lo menos a 23 países en el mundo, en los que hay estructuras penitenciarias que aplican parcialmente el método APAC (Restán, 2017). Estos espacios intracarcelarios son conocidos por su trato más humano y terapéutico que otros espacios penales, y por sus bajos índices de reincidencia. Se trata de comunidades al interior de una prisión, que se caracterizan por la intensidad y frecuencia ritual. Primero aplican una ritualidad general: separación, margen e integración (Van Gennep, 2008); luego, la vida cotidiana misma está intensamente ritualizada para insertar al preso en una vida pauteada, con el fin de resignificar la vida penitenciaria (Turner, 1988; Geertz, 2003). La cárcel es entendida como la separación del individuo de la sociedad, un encierro con finalidad correccional y de escarmiento con el fin de una transformación de vida. Al ser la comunidad apaquista un proceso espacio-temporal, refugia al individuo al interior del encierro, para separarlo de un entorno social aflictivo y destinarlo a otro con atributos nuevos o venideros (Van Gennep, 2008). En esta comunidad apaquista participa el voluntariado de los agentes pastorales evangélicos externos, que incluye también a exencarcelados, cuya incorporación asimismo está saturada de ritualidades de ingreso, tránsito y finalización.

Si bien las comunidades apaquistas son aún una experiencia reducida en tanto sólo atienden una proporción baja de presos (un 10% aproximadamente de la población penal). Dado sus buenas condiciones intracarcelaria, en relación a los espacios carcelarios, los internados de APAC, son embestida al interior de las cárceles. A sus integrantes se les suele asignar distintas etiquetas y estigmatizaciones de huida o de cobardía. Por ejemplo, en Argentina son apodados con sentido peyorativo, como “preso-hermanito” (Manchado, 2014:93); mientras que en Chile se les llama “encarpados” (Concha, 2009). En general, son caracterizados como débiles, cobardes, falsos, escondidos (Concha, 2009; Manchado, 2014) y están bajo permanente vigilancia, tanto de los otros presos como de los gendarmes, quienes dudan de su verdadero sentimiento religioso (Vallejos, 2021). La mantención, funcionamiento y cuidado de las unidades penales APAC son responsabilidad de los mismos presos (Sena, et al, 2021); las cuales son concebidas como ritos religiosos y como parte de las creencias religiosas. Ser parte de la comunidad apaquista es transformarse en un sujeto ritual; en virtud de ello, se tienen derechos y obligaciones; y se espera que se comporte de acuerdo con las normas dictadas (Turner, 1988). Un elemento importante que se resalta en esta comunidad religiosa intrapenitenciaria es la conciencia del delito, es decir, adquirir principios éticos vinculantes como sujeto ritual. Esto es, romper el círculo vicioso con la delincuencia (Restán, 2017). Se trata de una justicia restaurativa, dando oportunidad al ser humano que se equivocó, de reconstruir su existencia.

En consecuencia, el apaquismo más que una comunidad religiosa, de orientación cristiana, particularmente evangélica, es un movimiento interreligioso, interdenominacional y transnacional que tiene como finalidad el cuidado del preso en los espacios intracarcelario y prepararlo para su reinserción social desde el mismo espacio carcelario, conectando internamente el individuo (preso) a una comunidad (APAC) y externamente con su familia y comunidades religiosas. De este modo, el apaquismo concibe un sujeto (recluso) que piensa, siente y decide. Se trata de un sujeto que es víctima y victimario, que manipula y es manipulado, que es solidario y egoísta, pero sobre todo que solo puede “ser” en comunidad. Por otro lado, es una concepción de una comunidad en relación con otras comunidades, que constantemente está apremiada por su contexto social inmediato, es por ello que es y debe ser una comunidad red, conectada con comunidades externas (comunidades religiosas y familias) a través del voluntariado. En esencia, el hombre no es concebido como un homo criminalis, sino una persona que requiere y necesita de comunidades para su reinserción social. De igual modo, el voluntariado tampoco en esencia es un homo solidarius, sino que los y las agentes pastorales que visitan y sirven a los presos contribuyen, también a sus propias necesidades espirituales, sociales, materiales, económicas y familiares, no solo a las de los internados. Tanto el preso de la comunidad apaquista como el agente pastoral han pasado por el proceso de conversión y se han integrado a comunidades para ser atendidos y aprender a servir, transitando por un sinnúmero de ritualidades que intensifican su participación y su pertenecer. Tanto los sujetos (presos y voluntariados) como las comunidades (apaquistas y eclesiaticas externas) son entidades precarias, flexibles y amenazadas interna y externamente, es por ello que se necesitan de los otros, los demás, no en tanto instrumentalidad, sino como mutua solidaridad, para ayudarse y cuidarse mutuamente de los peligros internos (propios del sujeto) y externos (los anticomunitarismo) y frente a esta concepción antagonista del mundo es que se requieren constante ritualidades aflictivas para confrontar el peligro interno (el infierno somos nosotros) y externo (el infierno son los otros) y potenciar los principios comunitarios buenos: solidaridad, generosidad, confianza y reciprocidad.

En relación a las comunidades religiosas intracarcelarias, hallamos investigaciones sobre el rol de las iglesias evangélicas al interior de las cárceles. Estas investigaciones han sido muy fértiles en Argentina (Algranti y Brardinelli, 2017; Manchado, 2017a; Manchado, 2017b; Vallejos, 2021) y Brasil (Segato, 2003). En el caso de Chile, entre ellas encontramos trabajos que han abordado la relación del mundo evangélico con la realidad intracarcelaria, partiendo de tesis (Olivares, 2003; Montero, 2005; Concha, 2009); e investigaciones que se han realizado en la última década, que buscan conocer la formación y expansión de comunidades religiosas evangélicas intrapenitenciarias, sobre todo en APAC (Marín, 2013; Marín y Bahamondes, 2017; Bahamondes y Marín, 2019; Sanhueza, 2019). De hecho, en Chile, las investigaciones sobre evangélicos y cárceles son relativamente recientes, y muy desatendidas por la antropología, en tanto el trabajo carcelario de los evangélicos datan del año 1925, fecha en la que encontramos testimonios de convertidos al mundo pentecostal al interior de una cárcel en Santiago (Chile Pentecostal, N°124, nov. de 1925:4-5). Ya para el año 1926 se reporta un culto pentecostal de unas 30 personas (Chile Pentecostal N°128, marzo de 1926:7).

Por otro lado, la antropología también ha mostrado el poco interés por la realidad de las cárceles; realidad que ha sido destacado por connotados especialistas (Rhodes 2001; 2004; Comfort 2008; Cunha 2014). Pese a ello, encontramos significativos trabajos sobre antropología de la cárcel (Segato, 2001; 2003; 2007; Cerbini, 2012; Ordoñez, 2012; Liberatori y Villarreal, 2018; Kalinsky, 2004; 2010). En el caso de Chile, se trata de antropólogos que con su tesón por su compromiso con las víctimas vinculadas al mundo mapuches (Berho, et al, 2016; Le Bonniec, 2021). En un reciente trabajo, pero con aymaras migrantes, encontramos el trabajo de Francisca Fernández, cuya investigación se centró en el perfil sociocultural de las mujeres indígenas extranjeras privadas de libertad en el Norte Grande de Chile (Fernández, 2019). La ventaja comparativa de la antropología (como antropología carcelaria o de las prisiones) frente a otras ciencias sociales, consiste en su objeto clásico de investigación (los extraños) y en sus metodologías (la etnografía). De hecho, la antropología ha estado muy relacionada con la noción de cultura, de comunidad, el estudio de los extraños y el viaje a otras culturas para “encerrarse” a estudiar sus habitantes (Quintero y Domenech, 2019; Kalinsky, 2010; 2014), y esto la hace muy apropiada para investigar las prisiones y la cultura carcelaria (Kaiser, 2015; Irwin y Cressey, 2016). Esta última no solo difiere de la sociedad en la cual se encuentra inserta, sino también frente a las cárceles de otros países. En efecto, cada cárcel es una realidad social y cultural distintiva. En ese espacio se encuentran relegados y encerrados los extraños, los otros, aquellos a quienes no se les quiere ver libres, sino encerrados y ocultos.

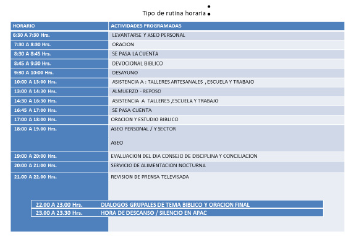

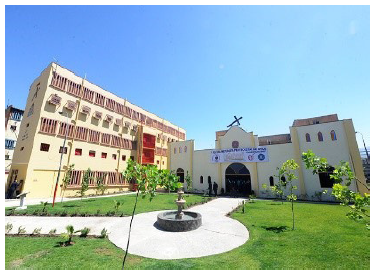

Figure 1: These photos correspond to APAC in Colina Uno prison (Santiago de Chile). It is one of the largest and most dangerous prisons in Chile (Photo provided by the National Chaplain of Gendarmería).

Considerando que en Chile existen 85 establecimientos penitenciarios2 y que en a lo menos en 60 de ellas existe la llamada metodología APAC, sistema de acompañamiento que luego de poco más de 20 años de existencia (desde 1999), actualmente atiende a más de 5 mil internos. Los “denominados ‘módulos APAC’ albergan exclusivamente a internos/as practicantes del credo evangélico (INDH, 2012:148). De acuerdo con una información reciente, el 44,5% declara profesar la religión católica, y un 31,7 % la religión evangélica (Emol, 2023). Pese a que, como vimos anteriormente, vimos algunos trabajos existentes sobre el rol APAC al interior de las cárceles, no obstante, estos trabajos concibieron al apaquismo como una comunidad intracarcelaria suficiente y no en conexión con otras comunidades externas, sobre todo a través del voluntariado, que es lo que hace que APAC sea realmente efectiva en su interior como una comunidad religiosa con una autogestión propia. De este modo el propósito de este artículo es analizar el rol intercomunitario entre la comunidad apaquista,y el voluntarismo en su relación con el recluso. Destacando, el apaquismo como una comunidad intermedia entre la cárcel (una sociedad clausurada) como una realidad social existente, a través del coaismo evangélico y la importancia de las ritualidades (de inserción, tránsitos, cotidianos) para enfrentar la cotidianidad carcelaria enajenante y su vínculo con las comunidades de voluntariado, quienes proveen de los recursos simbólicos, sociales, materiales y económicos para hacer del apaquismo más suficiente en su interior y de ese modo reinsertar socialmente al recluso sirviendo de conexión.

Estrategias metodológicas3

Al respecto, se realizaron 25 entrevistas; 13 a mujeres y 12 a hombres. La edad, tanto de hombres como de mujeres, va desde los 30 hasta los 70 años; sin embargo, 5 de los entrevistados son adultos mayores. Los entrevistados proceden 5 de Arica, 10 de Iquique, 5 de Antofagasta, 3 de Tocopilla y 2 de Calama; 5 son pastores y 20 laicos; 3 son expresidiarios. También hay 1 argentino, 3 bolivianos y 2 peruanos. Del mismo modo, en el equipo del proyecto se contó con 2 trabajadores sociales (un hombre y una mujer) que son colaboradores de la investigación y además agentes pastorales. Los criterios de selección para los informantes fue primero seleccionar a hombres y mujeres que sean voluntarios desde los inicios de APAC, por el año 2000. Luego ir descendiendo por la menor cantidad de año hasta cinco años. La selección también se fue dando por el procedimiento de “bola de nieve”, es decir las mimas personas entrevistas nos iban informando de las personas que reunían las condiciones. También un criterio importante era que sea aymara, migrante peruano y boliviano o exencarcelado. Las personas voluntarias que asisten para brindar su apoyo al interior de las cárceles

También contamos con dos agentes pastorales, ambos trabajadores sociales, que llevan a los menos 10 años trabajando en el voluntariado. Ellos trabajan cada sábado al interior de las cárceles de mujeres y de hombres, ambas situadas en Alto Hospicio en la región de Tarapacá, cuya información ha sido vital para elaborar este artículo. Una de las colaboradoras, debido a la pandemia desde abril del 2020 a abril del 2022, cada lunes, se unía a un grupo de mujeres exencarceladas procedentes de Iquique y de Bolivia, logrando una asistencia de unas 10 mujeres cada lunes, vía zoom, para conversar los problemas que enfrentaban, así como para orar unas por las otras.

Figure 2: These photos correspond to APAC in Colina Uno prison (Santiago de Chile). It is one of the largest and most dangerous prisons in Chile (Photo provided by the National Chaplain of Gendarmería).

Asimismo, se realizaron 3 seminarios presenciales internos, dirigidos a agentes pastorales y capellanes y capellanas regionales, en las ciudades de Arica, Iquique y Antofagasta, con el fin de conocer sus experiencias en su trabajo al interior de las cárceles. Los seminarios se llevaron a cabo el 1 de julio de 2022 en Arica; el 2 de agosto en Iquique y el 1 de septiembre en Antofagasta. Aun en el contexto de pandemia, cada seminario contó con la asistencia de 30 personas, incluidos el Capellán Nacional de las Iglesias Evangélicas de Gendarmería, Obispo Luis Musiett, así como los capellanes y capellanas regionales y agentes pastorales respectivos. También se hizo una revisión de los informes de la Capellanía Nacional de las Iglesias Evangélicas de Gendarmería.

Comunidad apaquista

APAC es un sistema de atención evangélica en las cárceles aplicada en Chile desde el año 1999, gestionada desde la Capellanía Nacional Evangélica, y actualmente cuenta con más de 60 módulos físicos a nivel nacional. En su interior, “(…) los/as propios/as presos/as, guiados por pastores externos, vigilan y gobiernan los internos. En donde, internos/as en general estructuran su día sobre la base de oraciones, cánticos y trabajo” (INDH, 2012:148). Aun dadas las crisis carcelarias, el hacinamiento y el permanente crecimiento poblacional carcelario “los módulos APAC han pasado a formar parte de la oferta programática y muchos recintos realizan esfuerzos por tenerlos” (INDH, 2012:148). APAC aborda de manera integral las necesidades de los internos desde una perspectiva humanizadora (Concha, 2009; Marín y Bahamondes, 2017).

Estas fotos corresponden a APAC en la cárcel de Colina Uno (Santiago de Chile). Es una de las cárceles más grandes de Chile y de mayor peligrosidad interna. (Foto proporcionada por el Capellán Nacional de Gendarmería)

Cabe destacar que son muchas las iglesias evangélicas que participan en el trabajo carcelario, no solo los APAC: en el caso de Chile son alrededor de 500 iglesias. Se podría generar entonces un nuevo conflicto, esta vez entre evangélicos, en cuanto a luchar por la legitimidad del control de APAC. Por el contrario, esto no sucede, sino que se da la colaboración. Así, mientras que “en las prisiones modernas, el poder ha sido diseñado para individualizar a los prisioneros” (Crewe, 2007: 273), la centralidad del discurso evangélico es construir comunidad. El preso debe reponer, restaurar, curar, en la medida de lo posible, aquellas heridas, aquel mal que ha producido a otros, y a la sociedad en su conjunto (Restán, 2017:72). En efecto, sea que se pertenezca a los módulos evangélicos o a los APAC, el rito de paso fundamental, como veremos, es la conversión.

El coaismo evangélico

Este espacio intramuros, también conocido como iglesia-carcelaria, es un espacio social que es parte de la cultura carcelaria, en donde los creyentes continúan con el coa, ahora evangélico, es decir el coaismo evangélico. El creyente evangélico intracarcelario pertenece a dos mundos: a la cárcel y la iglesia evangélica intra-penitenciaria. No se puede concebir la cárcel como una comunidad, sino como una sociedad clausurada y el APAC como una comunidad al interior de esta sociedad claustral. En definitiva, el APAC es por extensión una comunidad clausurada, una comunidad cenobita, que constantemente debe defenderse de los ataques de la sociedad clausurada4. En efecto el apaquista es habitante clausurado de dos mundos que habla un coaismo evangélico, para definirse como parte de estos dos mundos: uno por condena y otro por elección. Aunque se convierta en evangélico no puede ni debe abandonar el coa, porque, en palabras de Basil Bernstein (1989), son códigos lingüísticos restringidos o públicos, es decir intracarcelarios que le brindan al preso identidad carcelaria; pero también le brinda poder para resistir de mejor manera las amenazas de los otros presos. Cuanto más rápido interiorice el coa, más rápido será concebido como un interno y no como un recién llegado, un ajeno y objeto de violencia como rito de iniciación. La adquisición del coa, es la adjudicación de un poder lingüístico que debe engarzarse con una postura corporal. De este modo los códigos lingüísticos coaistas se transforman en un habitus lingüístico, es decir “un conjunto de disposiciones socialmente constituidas que implican una propensión de hablar de ciertas maneras y a declarar determinadas cosas (un interés expresivo)” (Bourdieu y Wacquant, 2008:187). La internalización del coa, es reforzado cuantos más tiempo se vive encarcelado y cuanto más identificado se sienta el hablante con estos códigos. Por otro lado, los códigos lingüísticos evangélicos son también habitus lingüísticos aprendidos, internalizados, externalizados y reforzados por la comunidad apaquista y que se constituyen en coa evangélicos, que sólo pueden y deben hablar los internos o expresidarios y que de ningún modo puede o debe hablar un agente pastoral, capellán o cualquier otra persona voluntaria externa que apoya el APAC.

Figure 4: Restorative Justice. Victim and offender meet for reconciliation (Photo provided by the National Chaplain of Gendarmería).

Entre los aspectos fundamentales que diferencias el evangélico encarcelado, y en particular el apaquista, es que la trayectoria delictiva e historial, tal como se reconoce dentro del hampa, tienen una connotación distinta. El historial delictivo no se habla de él para alcanzar estatus social intracarcelario o generar miedos, sino como un recurso social y simbólico de prestigio con el fin de convertir a otros presos. Especial atención reciben los llamados “ficha”: líderes que antes estaban en el barretín o un espacio mundano, como lo llaman en el coaismo evangélico, y ahora son parte de la iglesia intramuros. La comunidad apaquiana se vuelve intermediaria para interpretar y enfrentar el problema del mal con una “idoneidad de recursos suministrados con una serie viable de criterios éticos, de guías normativas que gobiernen las acciones” (Geertz, 2003: 102). Se hace consciente al interno de que vive una permanente lucha entre el problema del mal y el bien, y pese a que es un hombre nuevo, la lucha persiste. Tal como lo destaca Algranti, “ellos son los creyentes que tienden a incorporar los marcadores identitarios y el sistema de reglas evangélico sobre los hábitos, la vestimenta, el lenguaje, los usos del cuerpo y las creencias; es decir, que rompen - en principio totalmente - con los códigos de población general y hacen suya la propuesta cristiana, asumiendo mayores responsabilidades” (Algranti, 2011: 65). En efecto la cultura evangélica intracarcelaria enseña al recluso a ver, pensar e imaginar el mundo de una manera determinada sustentada por la Biblia e intermediada por el coaismo evangélico. Para ello se requiere transforma la vida cotidiana en un variopinto de ritualidades.

La comunidad apaquista, es un espacio intracarcelario autorregulado, en la que opera a través de la vigilancia mutua (Marín y Bahamondes, 2017). La vigilancia está relacionada con la organización de las jerarquías, que a su vez se constituyen en estructuras de movilidad social y prestigio al interior del “pabellón-iglesia”. Lo más visible es la existencia de un encargado del pueblo (la comunidad evangélica), que cumple el rol de pastor; los segundos y terceros al mando; los hermanos disciplinas y los encargados de pieza (Marín y Bahamondes, 2017; Manchado, 2017a; Manchado, 2017b). Para quienes fallan, está “la circunspección moral, es decir, la oferta de onerosas promesas, confesar secretos pecados ante la severa desaprobación pública y experimentar culpabilidad cuando en las sesiones se formulan vagas y generales acusaciones” (Geertz, 2003: 94). De eso se trata la comunidad: sancionar, perdonar, comprender y volver a creer, porque en el fondo todos y cada uno están propensos al problema del mal, conocido como caída. Pero la idea es siempre mantener el control y el autogobierno. Es la comunidad quien promueve y establece el diálogo y vínculo con la administración policial de la cárcel (Segato, 2001; Algranti y Brardinelli, 2017; Manchado, 2017a; Manchado, 2017b). Pertenecer a la comunidad apaquista, tiene requerimientos propios, no sólo procedimientos, sino un requisito fundamental: es la conversión.

Comunidad apaquista y conversión

La conversión contiene tres propósitos: a) liberar de la cotidianidad carcelaria a través de una serie de ritualidades para romper con la rutina; b) hacer votos por el indulto, con la idea de que Dios puede dar la anhelada libertad por medio de un cambio de veredicto del juez (Restrepo y Moreno, 2007:253); c) y la reinserción social como testimonio de cambio de vida. La mediación comunitaria está en permanente conciencia y alerta de que el converso sea capaz de enfrentar y resistir el problema del mal, de “interpretar la naturaleza de las fuerzas destructivas que moran en la persona y fuera de él, las crisis, los fracasos, la enfermedad y la pobreza” (Geertz, 2003: 121). La cárcel es otra forma de estar en crisis, “referida no a la pérdida de un sentido correccional, sino exclusivamente a la disminución de la capacidad de gobernabilidad intramuros de los penales” (Algranti y Brardinelli, 2017: 180). Por consiguiente, la ruptura que implica la conversión intracarcelaria (al igual que la de “afuera”) consiste en ajustarse a una rígida conducta diaria al abandonar el “consumo de alcohol, drogas y tabaco” (Marín y Bahamondes, 2017: 226) y al incluir otras prácticas cotidianas, como “cabellos cortos, rostros rasurados, cuidado en la higiene personal y erradicación del argot grosero y violento (Vallejos, 2021).

La conversión produce un fenómeno central, que tiene que ver con la concepción misma del delito. Al respecto, Rita Segato nos señala que “la conversión religiosa evangélica presta un vocabulario de “muerte y renacimiento” donde el sujeto niega absolutamente reconocerse en “ese otro” que perpetró el crimen” (Segato, 2001: 10). Al contrario, Crewe, para el caso de Inglaterra, destaca que el sujeto convertido considera que “el encarcelamiento fue considerado una intervención justa, no solo un resultado predecible de la ofensa” (Crewe, 2007: 266). ¿A qué se debe la diferencia entre estas dos perspectivas? Se debe a varios factores. En primer lugar, no existe un solo tipo de conversión religiosa, sino varias, dependiendo del grupo religioso al cual se convierta el recluso. Además, la conversión no es una experiencia vitalicia: por el contrario, un sujeto puede tener varias conversiones en su vida, dependiendo de las crisis, etapas o denominaciones (Mansilla y Mosqueira, 2021). De igual modo, las conversiones tampoco son o deben ser espectaculares o dramáticas. Y, por último, los motivos instrumentales, circunstanciales o de contingencias pueden hacer al sujeto muy comprometido y militante en un inicio, pero cuyo compromiso paulatinamente podrá ir disminuyendo e incluso como se destaca en la jerga evangélica: descarriarse. En efecto, la conversión no significa transformarse de demonio a santo, sino que es un proceso relacional, que puede resultar complejo y paradójico. Así, hallamos en distintas “tradiciones religiosas la proposición de que la vida hiere, lastima; y en alguna tal proposición es virtualmente glorificada” (Geertz, 2003: 99). La conversión contempla todas esas vicisitudes.

En efecto, la conversión es un relato que se construye social, cultural e históricamente situado. En relación al converso evangélico intracarcelario, traslada la culpa a un otro, no para eludir la responsabilidad, sino como recurso para aliviar el peso de la culpa (Mansilla, 2007; 2009; 2021). Sin embargo, sea la responsabilidad suya o de un otro metafísico, el delito emergió de sí mismo, y por consiguiente es responsable. El delito es puesto en el pasado, vinculado al dolor y al sufrimiento personal y del infringido. Del “problema del sufrimiento se pasa rápidamente al problema del mal y la injusticia, pues si el sufrimiento es muy agudo generalmente, aunque no siempre, parece moralmente inmerecido; por lo menos, así le parece al que lo sufre” (Geertz, 2003: 101). No obstante, culpar a un “otro” a través de la conversión es una manera de esquivar la relación con el acto y colocar la agencia en otro soporte, dislocado y no asumido por el sujeto que se dice actual (Segato, 2001: 10; Marín y Bahamondes, 2017). Esa es una de las funciones de las ritualidades, una vez asumida la responsabilidad frente al delito: “el mundo vivido y el mundo imaginado, fusionados por obra de una sola serie de formas simbólicas, llegan a ser el mismo mundo y producen así esa idiosincrática transformación de la realidad” (Geertz, 2003: 107). Hablamos aquí de una transformación tanto de la realidad psicológica como simbólica y, ojalá, de la social, en un reencuentro de perdón con las víctimas. Sin embargo, el converso debe enfrentarse permanentemente a la duda de sí mismo y de su entorno sobre la veracidad de su cambio de vida, de su conversión. Son dudas razonables, ya que los mismos presos sospechan de la sinceridad de los conversos, especialmente las de APAC, que ofrece las condiciones para enfrentar estas dudas, tanto a través de los ritos como del acompañamiento de los líderes religiosos internos y del voluntariado de los agentes pastorales.

Los que siendo evangélicos “caen” en la cárcel, son los que más escozor sienten. Los “estados de ánimo que provocan los símbolos sagrados, van desde el entusiasmo a la melancolía, desde la confianza en uno mismo a la autoconmiseración, desde una incorregible y alegre ligereza a una blanda indiferencia” (Geertz, 2003: 94). En el caso de los conversos, Crewe destaca que, una vez que han asumido la responsabilidad del delito, se muestran “obsesionado(s) con proyectos de autosuperación tratando de demostrarse a ellos mismos, a sus seres queridos y al mundo, de que ahora son respetuoso de la ley” (Crewe, 2007: 266). La construcción de un relato efectivo y eficiente de la conversión es fundamental, por cuanto su testimonio de cambio de vida y su compromiso con la comunidad apaquista le permite movilidad social. Esto implica respeto, consideración y reconocimiento; algo que difícilmente ha tenido en su vida en libertad. Estos niveles de signos de otro ser, no son distintos de otras conversiones de adentro o de afuera. Se encuentra una resignificación del encarcelamiento, ya que “fue una oportunidad de superación personal y moral” (Crewe, 2007: 266). Si bien para Segato, “los niveles de retorno de evangélicos son semejantes a los de aquellos que no pasaron por el proceso de conversión” (Segato, 2001: 10), para Crewe, la conversión se constituye en un recurso para eludir la reincidencia (Crewe, 2007).

No obstante, “el trabajo personalizado que requiere cada individuo, hace de este tipo de iniciativas una realidad experimental y acotada a un grupo muy reducido en comparación con los centenares de personas que habitan las calles y galerías evangélicas” (Marín y Bahamondes, 2017: 230); y es que también existen módulos evangélicos independientes. Ambos espacios carcelarios, tanto los APAC como los módulos evangélicos se asemejan, pues: a) existe una cierta similitud discursiva, “la obediencia concebida como recurso de bendición” (Tolosa, 2016: 109); b) las estrategias discursivas configuran en los pabellones-iglesia la reducción de la conflictividad interna, por la autorregulación disciplinar de sus habitantes y pretenden hacer extensivo estos preceptos correccionalistas a la población encarcelada (Algranti y Brardinelli, 2017; Manchado, 2017: 175; Manchado, 2017:193); c) de este modo, “la sumisión o insumisión dentro de los pabellones evangélicos permite a su vez generar/romper grados de pertenencia, independientemente del delito que haya cometido” (Tolosa, 2016: 109).

Sin embargo, “la capacidad de plantear que todas las personas, y aun los delincuentes, pueden rediseñar su trayectoria de vida y pueden ser algo diferente de lo que fueron” (Algranti y Brardinelli, 2017: 187), se vuelve esperanzadora y permite poner en cuestión el pesimismo antropológico, la estigmatización y el clasismo delictivo. Asimismo, se da la “suministración de un modo de acción por la cual el sufrimiento pueda ser expresado y al ser expresado, comprendido y al ser comprendido, soportado” (Geertz, 2003: 101). El sufrimiento enfrentado y superado legitima el liderazgo. De hecho, cuando el líder intracarcelario sale de su reclusión y comienza a congregarse en una iglesia fuera de la cárcel, este liderazgo es respetado, valorado o mantenido. La esperanza del cambio es transmitida a través de la prédica a otros prisioneros, sobre todo entre los pentecostales, como un deber de todo convertido. Y “el lenguaje del cambio, de la responsabilidad personal y la generosidad, se vuelven recurrentes” (Crewe, 2007: 266). La conversión intracarcelaria resulta, si cabe la expresión, verdaderamente providencial para el preso, porque lo provee de una solución, simbólica pero también real y efectiva, para el problema de la seguridad y la supervivencia” (Brardinelli, 2008:8). La comunidad religiosa le brinda hoy, lo que antes les ofrecían a los campesinos pobres radicados en la ciudad: una comunidad de refugio intracarcelario. Estos, libres, pero al mismo tiempo también encerrados en la sociedad [clausurada], disponen ahora del lenguaje de los oprimidos para interpretar su realidad (Lalive, 1968).

En consecuencia, la conversión intracarcelaria es también un acto de resistencia, en que “los códigos instituyentes del Evangelio intentan romper por todos los medios con el lenguaje del delito” (Algranti y Brardinelli, 2017: 187). Es una ruptura con la legitimación del delito como forma de trabajo; pero también, como destacamos más arriba, se da una continuidad de los códigos lingüísticos carcelarios, no solo del coa, sino también de la fonética (lo que hace fácil de identificar a un expreso y lo hace objeto de estigmas y exclusiones). Sin embargo, en los relatos de conversión sí hay conciencia y esfuerzo por no ser delincuente; pese a parecerlo, tienden a adecuarse casi por completo al discurso del amo, y sacralizan toda forma de autoridad (Algranti y Brardinelli, 2017; Manchado, 2014). Se traslapan las jerarquizaciones propias de gendarmería a la comunidad religiosa, en expresiones como “mi pastor”, “mi siervo”; a lo que se suma el traslape que implica seguir los protocolos y la burocracia institucional. Aquí el binomio autoridad/obediencia es sacralizada, y cuestionarla se vuelve complejo. Hay un efecto reconfortante que estriba en última instancia en poder dar a la persona afectada “(…) un vocabulario que le permita comprender la naturaleza de su mal y referirla a un mundo más amplio” (Geertz, 2003: 101).

Las comunidades del voluntariado

En los contextos de encierro, los y las agentes pastorales para APAC son fundamentales e indispensables para llevar a cabo la asistencia espiritual, social, emocional y económica para la reinserción social a través de la fe. En este sentido, el manual de servicio religioso de Gendarmería de Chile (GENCHI) señala:

Los Agentes Pastorales son los representantes de las iglesias o entidades religiosas que han sido autorizadas para realizar labor pastoral al interior de los penales y son Asistentes Religiosos; los colaboradores del Agente Pastoral autorizados por la Subdirección Técnica y por sus denominaciones, para concurrir a las unidades penales con el objeto de prestar asistencia religiosa y se someterán a la autoridad del Capellán local en lo concerniente al Servicio Religioso Penitenciario (Manual Servicio Religioso Genchi, 2017).

Son las y los voluntarios quienes proporcionan los recursos sociales, económicos y materiales a las comunidades apaquistas para que estas puedan llevar a cabo distintos proyectos intracarcelarios, sobre todo de trabajos, para prepararse para la reinserción social.

Cultivo Hidropónico Puente Alto

El rol de la Capellanía Nacional Evangélica de GENCHI es tremendamente significativa, en cuanto representa la estructura que organiza a un capellán nacional institucional, al cuerpo de capellanes regionales y a los agentes pastorales voluntarios, a fin de brindar asistencia integral en las diversas unidades penitenciarias del país. De este modo, APAC dispone, organiza y mantiene dinámicamente de una composición de voluntariado formal e informal. Los voluntarios actúan como puente entre los actores oficiales y los no oficiales; entre los procesos formales y las iniciativas informales lideradas por las personas (PNUD, 2018:4). Los voluntarios, llamados agentes pastorales, enmarcados en la metodología APAC se caracterizan por ser una comunidad. Estas agrupaciones de voluntarios tienen como finalidad visitar a los internos, y ser redes de apoyo social y familiar, tanto intra como extracarcelarias. Su función es realizar estudios bíblicos; predicar el evangelio al interior de la cárcel; desarrollar actividades sociales y recreativas con los internos/as; y conseguir y mediar recursos con las iglesias externas para los reclusos. Son ellas y ellos mismos quienes financian su participación en la asistencia carcelaria, constituyendo el suyo, para las comunidades vulnerables, un trabajo encomiable y fundamental. Cabe señalar que la gran mayoría de los espacios apaquianos son construidos, habilitados y recuperados por los internos con ayuda del voluntariado a través de recursos propios y autogestionados. El voluntariado de los agentes pastorales, al ser una comunidad, dispone de distintos rituales de ingreso, transición y permanencia, así como de inicio y término de tareas de visitación carcelaria, o de los familiares de los presos.

Pese a que el APAC se inicia en 1999, es desde el año 2000 que los evangélicos comenzaron a tener capellanes; y actualmente existe un capellán evangélico formal (como representante de gendarmería) y otros voluntarios en cada región. De este modo hay: un Capellán Evangélico Nacional; 16 capellanes regionales y 100 capellanes voluntarios. Es decir, APAC se sostiene con el voluntariado, en tanto los voluntarios son puntos focales reconocidos, actores de cambio fiables en las colaboraciones con actores externos, y están mejor preparados para colaborar cuando surgen nuevas crisis (PNUD, 2018). La religión evangélica ha promovido constantemente la participación del voluntariado; así el trabajo carcelario, uno de los más antiguos, es además uno de los espacios evangélicos que más voluntariado genera. Notemos que “lo sacro entraña un sentido de obligación intrínseca: no solo alienta la devoción, sino que la exige, no sólo suscita asentimiento intelectual, sino que impone entrega emocional” (Geertz, 2003: 118). De esta manera, el voluntariado se asume como un trabajo espiritual, un servicio a Dios y al prójimo. Un prójimo, que con apoyo de este voluntariado permite maximizar la resiliencia comunitaria (PNUD, 2018). El voluntariado evangélico carcelario tiene historia y tradición, de la cual la comunidad apaquista ha sido beneficiada; y este voluntariado puede considerarse un recurso renovable, especialmente al estar debidamente respaldado y promovido (PNUD, 2018:2). De hecho, el voluntariado no solo cuenta con el apoyo de más de 500 iglesias en Chile, como decíamos, sino que también se renueva permanentemente. Incluso se constituye en una herencia social: comienza la abuela, le sigue la hija y continúa la nieta. La asistencia del voluntariado evangélico a las cárceles, no es un trabajo de fin de semana, sino de cada día, en la que asisten unas 350 personas a nivel nacional. Cabe destacar que este trabajo de voluntariado se vio afectado, y en algunas cárceles sigue detenido, por la pandemia.

El trabajo voluntario de los agentes pastorales puede parecer informal, pero tiene un considerable grado de formalidad. Sin embargo, es un trabajo sin remuneración; más bien los agentes pastorales cubren los gastos de su voluntariado, ya que son ellos y ellas quienes buscan recursos para proveer en las cárceles, pero además invierten de sus propios medios para traslados y asistir a las cárceles, sobre todo en festividades relevantes como día de la madre, del padre, fiestas patrias o de fin de año. Cabe destacar también, que en el caso de Chile hay incluso capellanes que se han transformado en funcionarios de gendarmería (voluntariado formal). Pero el grueso de voluntarios - capellanes, capellanas y agentes pastorales - es informal y gratuito; y apoyan las comunidades de APAC al interior de las cárceles con distintos recursos. Sin embargo, el voluntario formal es importante para la institucionalización y formalidad del voluntario (PNUD, 2018) y su conexión con el voluntariado informal. Y es relevante, además, por su larga trayectoria: algunos capellanes llevan 20 o 30 años trabajando en el voluntariado intracarcelario. Por su parte, el trabajo voluntario contribuye al bienestar individual y comunitario, por medio de la realización personal, de valores compartidos, y de un objetivo común (PNUD, 2018:2).

La religión evangélica ha ido ganando terreno en los espacios carcelarios, resignificando la caridad con el preso. De esta manera, “la caridad se hace caridad cristiana cuando está contenida en una concepción de los propósitos de Dios” (Geertz, 2003: 95). Mientras el mundo evangélico de afuera vive una grave crisis institucional, el mundo evangélico intracarcelario crece en forma inédita, llegando hasta un 40% en el año 2013. El capellán evangélico se constituye en un administrativo y representante de Gendarmería que atiende a los presos, a diferencia de antes, cuando era un representante de los presos frente a Gendarmería: su institucionalización se traduce en cambios de confianzas. Al ser la confianza un recurso fundamental para el trabajo voluntario, que refuerza y nutre la conexión humana entre voluntarios y actores externos, genera conectividad (PNUD, 2018:15). En efecto, la comunidad apaquista construye una relación de autoridad institucional y distante con el capellán, mientras que la confianza es trasladada y transmitida a aquellos pastores que no son capellanes, sino agentes pastorales.

El capellán, el voluntario formal, está entre dos aguas: la institución y la comunidad apaquista. Y más allá de la comunidad apaquista, en los módulos de población penitenciaria, a la figura del capellán evangélico se le llama el “sapo” o el “paco encarpado”. El primer apodo dice relación con una persona observadora, “mirona”, “entrometida”, “delatora”, que podría escuchar y divulgar la información. El segundo término alude a la calidad de funcionario de Gendarmería que detenta ahora el capellán, en lugar de ser solo un pastor o “siervo del Señor”, como lo siguen siendo los pastores no empleados por Gendarmería. De igual modo, se crea un problema debido a que en las cárceles no solo hay presos evangélicos, sino también funcionarios y gendarmes evangélicos, lo que hace que el interno desconfíe de todo aquel que tiene contacto con los guardias, incluido el capellán (Pérez, 2009). Sin embargo, la institucionalización de las capellanías evangélicas carcelarias ha traído muchos beneficios; entre ellos el ordenamiento del voluntariado y el cumplimiento de las normas institucionales en las visitas.

Los evangélicos están presentes en tres espacios físicos de las cárceles: los módulos generales, los módulos evangélicos y el APAC. Sin embargo, es el APAC el que administra todo apoyo institucional evangélico e incluso religioso. El voluntariado constituye el lazo que une a las personas y les permite trabajar juntas por el bien de sus comunidades (PNUD, 2018:24); es por eso que pueden participar distintas denominaciones evangélicas, tan disímiles como los adventistas, al interior de las cárceles, e incluso en cooperación con otras minorías religiosas, como los testigos de Jehová. Las comunidades evangélicas carcelarias no son aisladas ni autónomas; su existencia no es solo refugio, sino que también sirve de puente entre lo que los evangélicos llaman “iglesia tras las rejas” y la “iglesia libre”, tanto a nivel nacional como transnacional. Esto último se vuelve muy relevante en los espacios fronterizos, en que los agentes pastorales son enlaces entre los presos extranjeros y sus familiares, relación que muchas veces se vuelve difícil. Es ahí donde los agentes pastorales cumplen una función muy importante de conexión con los agentes pastorales de sus países de origen, y también para proveerles de recursos materiales de primera necesidad, lo que es apoyado por las iglesias locales. La iglesia externa es así un espacio de habilitación, enlace y de contención (Manchado, 2017a).

Las redes externas son imprescindibles para la comunidad apaquista, y esto es lo que hace aún más relevante el trabajo del voluntariado. Los grupos evangélicos externos serán fundamentales para generar una real posibilidad de reinserción social del expresidiario y evangélico, que ahora es un hermano. Por medio de la colaboración, las comunidades y los actores externos diseñan conjuntamente estrategias para reforzar las debilidades sistémicas reveladas por el impacto en cuestión (PNUD, 2018:15). Todo ello “permaneciendo y persistiendo en la iglesia local. Tal continuidad les abrirá una amplia red social de cooperación donde las ofertas laborales aparecerán, tanto en el mercado informal como formal” (Manchado, 2017a, pág.192). El exencarcelado será parte de distintas ritualidades de ingreso y paso, para mostrar su cambio de vida. Las redes de apoyo que trascienden la iglesia local, se constituyen para el expresidiario en una comunidad de apoyo y de acompañamiento. Entran aquí en juego “(…) significaciones generales en virtud de las cuales cada individuo interpreta su experiencia y organiza su conducta” (Geertz, 2003: 118), para su inserción comunitaria y social. Así, la red de la iglesia viene a cumplir la función de comunidad externa; tal como lo hacía el apaquismo como comunidad interna. La única forma en puede darse la reinserción social es través de la mediación comunitaria, en que el voluntariado, como ya decíamos, es fundamental.

Curso APAC de Paneles Solares

El conflicto es parte del voluntariado, ya que los voluntarios locales e informales que trabajan en primera línea son testigos de conflictos y tensiones persistentes, desigualdad de recursos y capacidades poco desarrolladas, y se debaten para hacer frente a riesgos complejos (PNUD, 2018:24). Esto se refleja en la renuncia de capellanas evangélicas, que entran en conflicto con el patriarcalismo, el cual se fortalece entre la ideología religiosa masculino-céntrica y verticalista. También se manifiesta en la renuncia, desistimiento e indiferencia de los agentes pastorales inscritos y de los que frecuentemente participan. No obstante, a pesar de ello, siempre van apareciendo nuevos voluntarios. Lo que hay que considerar es que el tiempo del voluntariado es menor, ya que generalmente las actividades familiares, laborales y de la iglesia local, impiden una mayor y más expedita participación. Con todo, las colaboraciones locales ayudan a transformar el voluntariado de una estrategia de superación a un recurso estratégico de prevención y adaptación (PNUD, 2018:24).

Según la información brindada por los informantes de agentes pastorales, se calcula que un tercio del voluntariado son mujeres y otro tercio son jóvenes. Los voluntarios jóvenes son modelos positivos y aliados para promover la cohesión social en comunidades frágiles (PNUD, 2018). No obstante, el trabajo de las mujeres al interior y exterior de las cárceles permanece generalmente invisible, y además desvalorizado. Los voluntarios jóvenes intervienen en la discusión y el tratamiento de factores, tales como la exclusión social y las normas culturales (PNUD, 2018), o la exclusión de la mujer como capellana regional o nacional. Algunas pastoras evangélicas que son capellanas, lo son ad honorem, ya que solo puede haber un capellán por región; además hay pocos CP femeninos en donde existen APAC femeninos.

Conclusiones

Entendiendo que la cárcel es una sociedad clausurada, se constituye en una anticomunidad que genera sufrimiento y dolor al preso: en ella sobrevive el más fuerte; y para ello detenta los que ejercen violencia consiguen recursos para autosostenerse y disponer de una organización de protección. La cárcel es una escuela de sufrimiento y de reafirmación del ser delincuente. Una de las formas que un sujeto encarcelado pueda ser consciente de su delito, es que una comunidad haga consciente y refuerce esa consciencia y, así, llegue a considerar el proceso de encarcelamiento como un tiempo-espacio de aprendizaje y valoración de la libertad y su responsabilidad frente a ella. Solo en una comunidad intracarcelaria, en conexión con comunidade externas, un sujeto tiene la posibilidad real de cambio de vida, en tanto es tratado dignamente. Una comunidad que se centre en el futuro más que en el pasado; en donde el presente es un proceso de aprendizaje y de revalorización de la libertad y el futuro como abandono del delito, permite al recluso la posibilidad de la reinserción social, cuyo proceso se inicia en el momento del reclusorio. En efecto, si bien el recluso es responsable del delito, la sociedad tiene una deuda con él o ella; y, por tanto, el encarcelamiento no debe ser un espacio-tiempo de castigo y dolor, sino de concientización del delito y de su responsabilidad al respecto; y se deben dar buenas condiciones para su restauración. Sólo así puede transformarse en una persona consciente, responsable y apta para incorporarse socialmente son estas características comunitarias las que reúne APAC: esa comunidad que cuida, protege y le asigna sentido y valor a la vida cotidiana del recluso a través de una diversidad de ritualidades, incluyendo el trabajo.

APAC, es una comunidad de rehumanización de la persona presa y permite vínculos extrapenitenciarios, a través del voluntariado. Lo interesante de esta comunidad es que son los mismos presos quienes gobiernan y dirigen esta comunidad intrapenitenciaria, con el apoyo de voluntarios externos. De este modo, se promociona la autovalencia y la autogestión del módulo. Así, la comunidad apaquista resguarda la integridad del presente, en que se desarrollan intensas ritualidades con el fin de asignarle sentido a la vida cotidiana del recluso, y así evitar el ocio y el aburrimiento con el trabajo interno. Gran parte de las rutinas son concebidas como sagradas: orar, leer la Biblia, ayunar, predicar y trabajar. Para ingresar a dicha comunidad, no solo se postula y se solicita la admisión, sino que además hay listas de espera. Estas sirven para investigar concienzudamente a los postulantes, con el fin de integrar solo a quien tenga el real propósito de incorporarse a una comunidad en donde sea respetado y respete, en que sea tratado con dignidad y trate con dignidad. En esta comunidad no será conocido por su delito, sino como una persona que está en el proceso de cambiar su vida y ser una contribución social, o a lo menos, no reincidir.

En esta búsqueda de sentido de pertenencia y participación de los sujetos (reclusos y voluntarios) son centrales los ritos de vida y acontecimientos sociales relevantes para hacerse parte de la comunidad. En este sentido, comunidad y ritualidad se vuelven consustanciales: si los rituales son formas actuadas de creencias que están insertas en una estructura predeterminada, repetidas y reactualizadas permanentemente (Turner, 1988), no se puede pertenecer a una comunidad sin rituales. El apaquismo y el voluntariado vienen a representar comunidades religiosas que se estructuran en relación a fuertes lazos afectivos, identitarios, de confianza, solidaridad y reciprocidad; y para pertenecer a ellas hay que convertirse en evangélico. La finalidad de estos ritos es estructurar la vida cotidiana para controlar el problema del mal y asignarle sentido a la vida intrapenitenciaria, y, por otro lado, buscar recursos y estar en comunicación con los familiares de los presos, así como orar o reunirse con otros voluntarios. Se trata de una comunidad jerarquizada, donde la obediencia interna (a las autoridades religiosas) y externa (a los gendarmes y capellanes) adquieren un valor significativo, como símbolos de cambio de vida. Se trata de comunidades (intra y extra) carcelarias, que comparten códigos, símbolos, ritos e instituciones, pero que también se conectan a comunidades religiosas externas. Un aspecto interesante es, por ejemplo, que los agentes pastorales comprenden todos los códigos y la fonética penitenciarias, pero no pueden ni deben hablar como ellos, excepto los que han sido exreclusos.

Las comunidades apaquistas y de voluntariados, en tanto comunidad, se producen y se manifiestan mediante la existencia social de los individuos; y son ellos y ellas quienes la sacralizan. En los “ritos sagrados los valores se pintan, no como preferencias humanas subjetivas, sino como las condiciones impuestas implícitamente en un mundo con una estructura particular” (Geertz, 2003: 122). De este modo, ritualidades como la oración, la lectura bíblica, devocionales personales, la búsqueda de donaciones y las donaciones personales cumplen la función de fortalecer la fe individual y comunitaria. En este sentido, además, se enfatizan los deberes y compromisos con las celdas, para reforzar las responsabilidades individuales, y con asistencia semanal o a lo menos mensual de los y las agentes pastorales para incrementar el compromiso social. Se trata de comunidades que tienen como finalidad la reinserción social del recluso, y si bien el trabajo comunitario es voluntario, se constituye en una obligación moral con la comunidad apaquista. Si algo falta, será suplido por el voluntariado de los agentes pastorales. Sólo en comunidad el sujeto puede liberarse de sí mismo y de aquello que lo empujó al delito. Sólo junto a otra comunidad, una comunidad puede ser suficiente. Una comunidad sola, al igual que un individuo solitario, pronto será absorbida por la sociedad clausurada (la cárcel) o la sociedad abierta. Esta rede comunitaria es la que brinda sentido comunitario a los sujetos participantes, tanto reclusos como voluntarios, sólo en esta interrelación puede disponer de todos sus recursos, junto a otros, y transformarlos en recursos simbólicos, sociales y materiales mediante la solidaridad, la generosidad, la confianza y la reciprocidad.

El apaquismo no tendría mayor impacto sino no fuera por el voluntariado de los agentes pastorales, quienes semana a semana dan de su tiempo y recursos para visitar a los presos, especialmente a las comunidades apaquistas. Son estos hombres y mujeres, que durante años visitan y acompañan a los presos. Incluso algunos llevan 30 años de acompañamiento, y otros hasta incluyen a sus hijos, hijas y nietos en el voluntariado. Se beneficia así a personas que la sociedad rechaza y desprecia, personas en que incluso sus propias iglesias desconfían; pero los agentes pastorales los atienden y acompañan semana a semana, mes a mes y año a año, buscando y proporcionando recursos para ellas y sus familiares.