Serviços Personalizados

Journal

Artigo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares em

SciELO

Similares em

SciELO

Compartilhar

Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas. Mario J. Buschiazzo

versão On-line ISSN 2362-2024

An. Inst. Arte Am. Investig. Estét. Mario J. Buschiazzo vol.52 no.2 Buenos Aires jan. 2022

ARTICULO

Paisajes bogotanos: soluciones basadas en la naturaleza en la urbanización informal

Bogota’s landscapes: nature based solutions in informal urbanization

Jaime Hernández-García *

https://orcid.org/0000-0001-6456-1673

María Alejandra Cruz-Suárez **

https://orcid.org/0000-0002-2114-0163

* Doctor en Arquitectura, Urbanismo y Paisajismo por la Universidad de Newcastle Upon Tyne (Inglaterra). Magíster en Arquitectura por la Universidad de York (Inglaterra). Arquitecto por la Universidad de los Andes de Bogotá. Tiene un Posdoctorado en Ciudad y Conflicto por la Universidad de Missouri (Kansas City, Estados Unidos), con beca Fulbright Research Fellow 2018-2019. Profesor Titular del Departamento de Estética de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Investigador del grupo “Estética, Nuevas Tecnologías y Habitabilidad”, clasificado en categoría A1, e investigador Senior del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. Tiene más de veinticinco años de experiencia docente e investigativa en torno a temas urbanos, ambientales y sociales; con numerosas publicaciones en español e inglés, entre las que se destacan: “Urban Space: Experiences and Reflections from the Global South”, publicado por la Pontificia Universidad Javeriana, Cali; “Ecología de los Paisajes Artificiales”, publicado por la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá; y “Public Space in Informal Settlements, the Barrios of Bogotá”, publicado por Cambridge Scholars Publishing.

Departamento de Estética, Pontificia Universidad Javeriana, Carrera 7 # 40-62. Bogotá. Colombia. E-mail: hernandez.j@javeriana.edu.co

** Ecóloga por la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Asistente de investigación en el proyecto: “CONEXUS: Co-producing Nature-Based Solutions and Restored Ecosystems: Transdisciplinary Nexus for Urban Sustainability”. Tiene experiencia en restauración ecológica y conservación de ecosistemas con comunidades rurales y periurbanas desde un enfoque socioecológico, de gobernanza y aplicado a las Soluciones Basadas en la Naturaleza.

Departamento de Ecología, Pontificia Universidad Javeriana, Carrera 7 # 40-62. Bogotá. Colombia. E-mail: mcruzs@javeriana.edu.co

Este artículo es parte del proyecto de investigación “CONEXUS: Co-producing Nature-Based Solutions and Restored Ecosystems: Transdisciplinary Nexus for Urban Sustainability”, financiado por la Unión Europea dentro de la convocatoria Horizonte 2020, con número 867564.

RECIBIDO: 6 de septiembre de 2021.

ACEPTADO: 23 de diciembre de 2021.

RESUMEN

Dentro del marco de las relaciones entre sociedad y naturaleza, este artículo examina iniciativas socioecológicas que se están implementando especialmente en la urbanización informal de Bogotá en torno a las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN). Se analizan estas iniciativas al enfrentar las problemáticas socioambientales que presentan los paisajes informales y que también afectan a los ambientes naturales y urbanos a mayor escala. Usando como marco interpretativo el concepto de los paisajes multifuncionales, se examinan los casos y se señalan los desafíos y oportunidades entre los paisajes informales de Bogotá y las SBN. El artículo concluye el gran potencial que tienen estas prácticas para construir ciudades más resilientes y sostenibles, pero falta mayor comprensión de sus posibilidades y aplicabilidad en la urbanización informal.

Palabras clave: Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN); urbanización informal; paisajes multifuncionales; sociedad y naturaleza.

Referencias espaciales y temporales: Bogotá; siglo XXI.

ABSTRACT

Within the framework of the relationship between society and nature, this article examines socioecological initiatives that are being developed especially in informal urbanizations in Bogotá around Nature Based Solutions (NBS). These initiatives are analyzed as they address the socioenvironmental issues presented by informal landscapes that also affect natural and urban environments on a larger scale. Using the concept of multifunctional landscapes as an interpretative framework, the cases are examined and the challenges and opportunities between Bogotá’s informal landscapes and SBNs are highlighted. The article concludes that these practices have great potential for building more resilient and sustainable cities, but there is a lack of understanding of their possibilities and applicability in the informal urbanization.

Key words: Nature Based Solutions (NBS); informal urbanization; multifunctional landscapes; society and nature.

Time and space references: Bogotá; XXIst Century.

¿Paisajes urbanos “contra” paisajes naturales?

Actualmente la mayoría de la población mundial vive en aglomeraciones urbanas, hecho que genera importantes tensiones con el paisaje natural. En 2018, las ciudades representaban el 7,6% de la superficie terráquea y albergaban el 55,2% de la población total mundial (UN, 2018). Para 2030 se espera un crecimiento de 1.200 millones de personas en las zonas urbanas de todo el mundo y el doble para 2050 (UN, 2018; Bazaz, Bertoldi, Bucjeridge, Cartwright, Coninck, Engelbrecht, Jacob y otros, 2018). Este aumento de la población y de la urbanización, junto con un modelo de vida de mayor consumo produce numerosos desequilibrios a escala local y global, como el cambio climático, la crisis alimentaria, la escasez de agua, la contaminación y la pérdida de biodiversidad, que ponen en riesgo la vida de las personas y de la naturaleza (Instituto de Investigación en Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2018).

Al haber más personas que viven en aglomeraciones urbanas alrededor del mundo, además de las graves inequidades y la falta de oportunidades para buena parte de la población, la aparición de los llamados asentamientos informales se ha vuelto una “solución” más frecuente para el acceso a la vivienda y a los servicios urbanos, pero también como respuesta a las dinámicas demográficas y económicas propias de la región. A partir de prácticas de autogestión y autoconstrucción, como invadir terrenos o comprarlos a urbanizadores ilegales, estas poblaciones desarrollan sus viviendas y “resuelven” sus necesidades urbanas y de servicios (Hernández García, 2013). Al igual que otras ciudades latinoamericanas, las aglomeraciones urbanas Colombianas se caracterizan por la presencia de numerosos asentamientos informales, con limitado acceso a bienes y servicios y con graves desigualdades espaciales, ambientales y socioeconómicas (Escobedo, Clerici y Staudhammer, 2015). En el año 2018, cerca de un tercio de la población de Bogotá vivía en asentamientos informales, en lugares segregados, en zonas de alto riesgo con baja calidad del aire y déficit de espacios verdes (DANE, 2018).

Aparte de las deficientes condiciones sociales, económicas y ambientales de los pobladores de los asentamientos informales, este proceso de urbanización ha provocado la pérdida de partes importantes de los suelos fértiles y agrícolas, la fragmentación de los ecosistemas urbanos y periurbanos (Gómez, Anaya y Álvarez, 2005), la contaminación del aire (Zapata, Durango, Tobón y Buitrago Sierra, 2020) y la degradación de los suelos y las masas de agua y, en consecuencia, una disminución considerable de la prestación de servicios ecosistémicos. Dichos servicios son fundamentales, ya que están relacionados con la provisión de agua potable, la captura de contaminantes atmosféricos, la regulación del clima, el control de la escorrentía y la mitigación de desastres como los deslizamientos y las inundaciones. Asimismo, esta degradación ambiental tiene efectos en lo social y puede afectar los servicios culturales y de calidad de vida urbana, como la recreación, el bienestar mental, el sentido de pertenencia y la cohesión social (Escobedo, Clerici y Staudhammers, 2015).

Por lo tanto, es urgente replantearse la gestión de los recursos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad como base de las actividades económicas y del desarrollo urbano en general (Berghöfer, Mader, Patrickson, Calcaterra, Smit y Blignaut, 2011) y en los asentamientos informales en particular. En este marco, surgen las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN), que la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza (UICN) define como las acciones para proteger, manejar de forma sostenible, restaurar ecosistemas naturales o modificados y así resolver efectivamente desafíos sociales, mientras que adaptativa y simultáneamente proveen bienestar humano y beneficios derivados de la biodiversidad (UICN, 2016).

Dentro de este panorama, este artículo pretende examinar iniciativas socioecológicas que están adelantándose en la urbanización informal de Bogotá en torno a las Soluciones Basadas en la Naturaleza. Se analizan estas iniciativas al enfrentar las problemáticas socioambientales que presentan estos territorios, que también afectan los ambientes naturales y urbanos a mayor escala. El artículo se inscribe dentro de una investigación en curso sobre Soluciones Basadas en la Naturaleza financiada por la Unión Europea, que busca explorar la utilidad de este concepto y práctica, para la cocreación de soluciones que mejoren la relación sociedad–naturaleza y promuevan una urbanización más sostenible. Para este artículo se partió de los avances del proyecto de investigación “CONEXUS: Co-producing Nature-Based Solutions and Restored Ecosystems: Transdisciplinary Nexus for Urban Sustainability”, con una revisión documental de las SBN en Colombia, particularmente en Bogotá; y se compararon con el trabajo en asentamientos informales de los autores desde hace varios años. Se usó como marco interpretativo el concepto de los paisajes multifuncionales para examinar los casos y señalar los desafíos y las oportunidades entre los paisajes informales de Bogotá y las SBN.

Paisajes multifuncionales: sistemas socioecológicos y Soluciones Basadas en la Naturaleza

Actualmente el mundo se enfrenta a grandes desafíos ambientales por la degradación de los recursos naturales, la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático. Durante los últimos años, desde diferentes enfoques interdisciplinares, se han desarrollado soluciones y estrategias para enfrentar las problemáticas que se presentan en los territorios como consecuencia del uso intensivo y extractivo de los recursos, pero no ha sido suficiente para lograr soluciones sostenibles. El marco de análisis de los sistemas socioecológicos brinda una comprensión integral y dinámica de los sistemas por medio del análisis de las relaciones en diferentes niveles y escalas espaciotemporales, así como la aproximación desde diversas disciplinas y metodologías cualitativas y cuantitativas (Ostrom, 2009). Este marco busca acortar la brecha que existe entre sociedad y naturaleza, al entender las problemáticas socioambientales a las que hay que enfrentarse, reconocer la complejidad y el dinamismo de los sistemas y las interrelaciones entre los componentes sociales y biofísicos. Esto resulta en soluciones que promueven la sostenibilidad, resiliencia y adaptación de los mismos (Berkes, Colding y Folke, 2003).

Se destacan cuatro puntos que permiten entender en mayor profundidad las dinámicas de los sistemas socioecológicos: i) reconocer que hay una interdependencia entre sus componentes, con interacciones y flujos, y que no es posible separar el componente social del ecológico; ii) reconocer las múltiples escalas, sus superposiciones, conexiones y retroalimentación continua; iii) comprender la estructura y función del sistema y de esta forma identificar cuáles pueden ser las posibles fuerzas y regímenes de cambios; iv) entender que la resiliencia de los sistemas no está limitada a la adaptación o resistencia, sino que también puede llevar a la transformación de los mismos (Reyers, Folke, Moore, Biggs y Galaz, 2018). Es así como los sistemas socioecológicos brindan herramientas para investigación, proyectos y desarrollo de políticas públicas en los territorios rurales y urbanos, para un mayor conocimiento de la estructura y función de los sistemas. De esta forma, proponen acciones acordes a la magnitud e identidad de estos territorios, que resulten en soluciones sostenibles en el tiempo. También puede contribuir a comprender los distintos actores involucrados, los sistemas de gobernanza y el conjunto de variables que permitirán medir los resultados; y, desde un enfoque transdisciplinar, tener una retroalimentación constante según la diversidad de cada sistema socioecológico particular (McGinnis y Ostrom, 2014).

En este sentido, el concepto de paisaje ayuda a entender mejor los sistemas socioecológicos al proveer una mirada biofísica, social y cultural para la comprensión de las dinámicas y los procesos y patrones ecológicos y sociales desde una configuración espacial y temporal (Turner, Gardner y O’neill, 2001). Además, identifica la estrecha relación entre las personas y el lugar que habitan y generan relaciones de pertenencia e identidad (Egoz, 2013; Ramos, Bernardo, Carvalho Ribeiro y Van Etvelde, 2016). Esto permite dar cuenta de las interrelaciones de los diferentes elementos con una estructura y función determinada que componen un sistema heterogéneo.

De manera más específica, los paisajes multifuncionales brindan una perspectiva de sistemas socioecológicos en la que hay una gran interdependencia e interrelación entre los componentes del paisaje, tanto culturales como biofísicos, políticos y económicos. Proponen soluciones sostenibles que permiten al sistema conservar su estructura y función, así como brindar beneficios culturales, de soporte y de regulación para el ser humano. Sumado a lo anterior, al reconocer la complejidad de los sistemas, en este caso de los paisajes naturales y urbanos, es importante resaltar que las configuraciones de los paisajes actuales son el resultado de la intervención humana y de otros factores como el paso del tiempo. Por lo tanto, cada paisaje tiene una identidad propia definida por su historia (O’Farrell y Anderson, 2010). Asimismo, la heterogeneidad característica de estos paisajes y la historia de uso de cada territorio enfatizan la importancia del análisis multifuncional desde la escala local, al integrar a los actores que hacen parte del territorio y plantear un manejo y soluciones contextualizadas (Fagerholm, Torralba, Moreno, Girardello, Herzog, Aviron, Burgess y otros, 2019).

Ahora bien, se han desarrollado e implementado diversas metodologías para comprender las relaciones que se presentan al interior de los sistemas socioecológicos y también para analizar en profundidad los servicios y beneficios que prestan los paisajes multifuncionales. No obstante, como lo plantean Bruley, Locatelli y Lavorel (2021), para realizar un análisis desde todos los componentes, es necesario que haya una coproducción, retroalimentación y agenciamiento a lo largo del tiempo, que permita identificar y valorar las contribuciones socioeconómicas, institucionales, humanas y naturales que las personas pueden percibir de la naturaleza, pues muchas de estas aún no han sido estudiadas. En ecosistemas urbanos y periurbanos existe un vacío en la comprensión e identificación de los servicios o beneficios que la naturaleza brinda al bienestar humano, principalmente desde la planeación y el diseño. Es en este contexto donde las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) surgen como una perspectiva de los sistemas socioecológicos, al brindar una alternativa para valorar e identificar qué acciones e iniciativas contribuyen a la configuración de paisajes multifuncionales (Pineda Pinto, Frantzeskaki y Nygaard, 2021).

Las SBN son diversas y pueden desarrollarse en diferentes escalas y contextos. Este concepto sombrilla reúne algunos términos empleados en el desarrollo urbano sostenible, como “infraestructura verde”, “bosques urbanos” (Portugal Del Pino, Borelli y Pauleit, 2020), “adaptación basada en ecosistemas”, “justicia ambiental” (Woroniecki, Wendo, Brink, Islar, Krause, Vargas y Mahmoud, 2020) y “restauración y recuperación de ecosistemas”, bien conocidos en América Latina. Es así como las SBN favorecen las dinámicas propias y las diferentes interrelaciones del componente social y ecológico. Las SBN, como concepto y como metodología, buscan cuatro puntos fundamentales: i) promover la urbanización sostenible que permita un crecimiento económico, un mejor estado de los ecosistemas y el bienestar humano; ii) restaurar y recuperar áreas degradadas para incrementar la resiliencia de los ecosistemas y abordar los retos sociales; iii) desarrollar estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático; iv) disminuir el riesgo y mejorar su manejo para aumentar la resiliencia (Lafortezza, Chen, Van den Bosch y Randrup, 2018). Estos objetivos están alineados con los desafíos urbanos y ambientales de América Latina y con los asentamientos informales particularmente.

Relación sociedad-naturaleza: paisajes informales y Soluciones Basadas en la Naturaleza en Bogotá

Históricamente los asentamientos informales en el sur global, particularmente de población migrante del campo a las ciudades, han respondido a la falta de oportunidades de acceso a vivienda y servicios urbanos. Esta población mediante mecanismos de autogestión y autoconstrucción, y a través de mecanismos informales (invasión de tierras, urbanización ilegal, servicios públicos comunitarios, entre otros), debió proveerse de estos servicios (Hernández García, 2013). En Bogotá hay información sobre los primeros barrios informales desde comienzos del siglo XX, pero es en las décadas de 1960 y 1970, con el inicio de las grandes migraciones a las áreas urbanas, cuando se hace más visible; y aunque se pueden identificar algunos en sectores centrales, son sinónimo de las periferias (Hernández García, 2013). Estas periferias en Bogotá coinciden con áreas de importancia ecológica, como los cerros orientales, las áreas de conservación natural del sur de la ciudad, el río Bogotá , que corre por el borde occidental, y otras fuentes hídricas de interés . Esto ha tenido impactos negativos, como la deforestación , la erosión del suelo, la contaminación de fuentes hídricas y el aumento de los riesgos naturales (inundaciones y derrumbes de laderas). Se calcula que el 50% de la ciudad ha crecido a partir de patrones informales (Martin Molano, 2000). Para el 2016, el suelo clasificado como de origen informal correspondía al 21,5% (SDHT, 2020). Es así como los asentamientos informales sufren grandes tensiones, pero también por su tamaño e impacto pueden ser agentes importantes de cambio hacia una urbanización más sostenible.

En los paisajes informales se han desarrollado actividades para enfrentar los problemas socioecológicos, tanto desde la acción gubernamental como desde la iniciativa de las propias comunidades. Actividades como la agricultura urbana, que se observa en barrios informales, los parques urbanos y la recuperación de áreas riparias que promueve la administración municipal, han traído beneficios en seguridad alimentaria, regulación climática, mejor calidad del aire y beneficios estéticos, que aportan al bienestar humano (Escobedo, 2015). Sin embargo, falta más investigación sobre los servicios y beneficios ecosistémicos que pueden brindar a la población, ya que es también la que más impacta estos ecosistemas. Estudios en otras latitudes sugieren que en áreas urbanas y periurbanas los mayores beneficios de los servicios ecosistémicos percibidos por las poblaciones locales son principalmente culturales, recreativos, estéticos y sociales, mientras que a escala regional los beneficios son ecosistémicos de regulación y provisión (Capotorti, Alós Ortí, Copiz, Fusaro, Mollo, Salvatori y Zavattero, 2019; De Valck, Beames, Liekens, Bettens, Seuntjens y Broekx, 2019; Fagerholm y otros, 2019).

A continuación, se identifican algunos casos de estudio actuales de SBN en Bogotá que generan algún impacto en los paisajes informales.

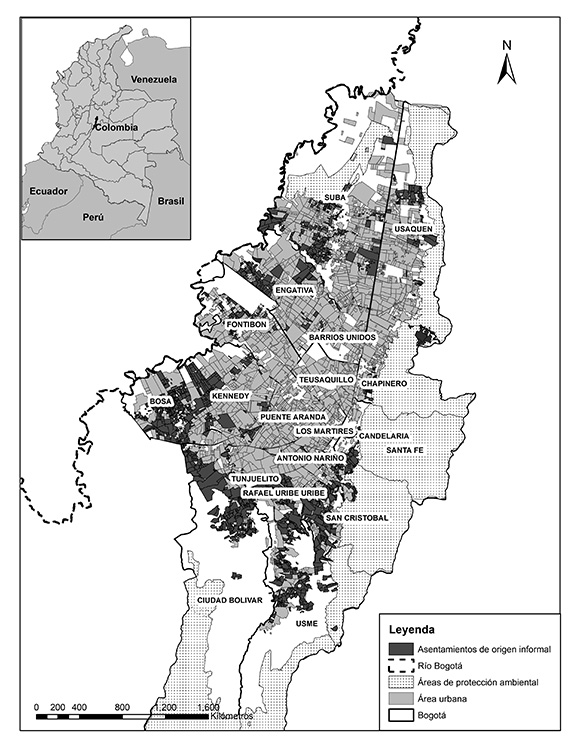

Estructura Ecológica Principal

En Bogotá los paisajes informales se encuentran principalmente en una matriz mixta entre lo urbano y lo rural. Por un lado se encuentran la mancha urbana y grandes urbanizaciones y por el otro lado las áreas verdes o ecosistemas naturales (Figura 1). Como alternativa para el manejo y la planeación de la ciudad se creó la herramienta de planeación inspirada en las SBN, llamada Estructura Ecológica Principal (EEP), la cual está constituida por diferentes ecosistemas, áreas verdes y cuerpos de agua que brindan soporte y beneficios a la ciudad. Dentro de estas áreas se destacan los cerros orientales, los humedales, los parques urbanos, las áreas de protección y las rondas hídricas. Aunque se encuentran a lo largo y ancho de la ciudad, se conectan principalmente en las zonas de urbanización informal y traen múltiples beneficios que mitigan problemáticas identificadas en estas áreas, cómo la contaminación atmosférica y de las fuentes hídricas. Además, promueven la conservación, la restauración de ecosistemas y la sostenibilidad (Morales, Cardona, Álvarez y Corredor, 2019).

Figura 1: Mapa de Bogotá. En el borde oriental de la ciudad están los cerros tutelares, mientras que por el borde occidental corre el río Bogotá. Los nombres dentro del mapa corresponden a las veinte localidades de la ciudad. Fuente: Elaboración de M. Alejandra Cruz Suárez a partir de la capa de zonificación de la ciudad de la Secretaría de Hábitat de Bogotá (2018).

La incorporación de la EEP en los instrumentos de planeación urbana de Bogotá ha permitido mitigar los efectos negativos del crecimiento urbano en general, y de los asentamientos informales en particular; y mejorar la estructura biofísica y el bienestar de la población. Sin embargo, la protección, restauración y uso sostenible de estos espacios en el largo plazo, así como el mantenimiento de sus aportes al bienestar humano, sólo será posible con procesos de intervención basados en el trabajo colaborativo, con diferentes actores gubernamentales y de la sociedad civil (Amaya Espinel, Hernández García y Cruz Suárez, 2021). La EEP es un excelente ejemplo de cómo avanzar en el diálogo entre naturaleza y sociedad y de impactar positivamente en los paisajes informales, ya que es allí donde la EEP tiene más presencia.

Humedales

Ecológicamente, los humedales son quizás el elemento más importante, después de los cerros orientales, para la provisión de servicios ecosistémicos y preservación de la biodiversidad. Sin embargo, también son los más amenazados. Durante el proceso de urbanización a finales del siglo pasado, debido al fenómeno de desplazamiento y violencia que se vivía en el país, muchos fueron objeto de invasión, particularmente aquellos ubicados en las periferias, hecho que impactó negativamente tanto en los cuerpos de agua como en la vegetación.

Los humedales son ecosistemas estratégicos que conectan paisajes transformados y fragmentados al interior de las ciudades. Este ecosistema se encuentra protegido actualmente con el Convenio Ramsar, la política de humedales de Bogotá y la política ambiental de Colombia. Entre 1940 y fines de los 90s la cobertura de humedales pasó de 50.000 hectáreas a solo 773, debido a los procesos de urbanización (Cortés Ballén, 2018). La percepción que se tiene de estos espacios ha definido gran parte de su manejo y, desde finales del siglo XX, han ganado la atención de actores públicos, comunitarios y privados.

Actualmente en la ciudad, los humedales brindan múltiples beneficios, como regulación del ciclo hídrico, flujos de materia y energía, hábitat para especies de flora y fauna y espacios de recreación. Al ser parte de la EEP, se han convertido en un referente para el ordenamiento territorial de la ciudad, por lo que en los últimos años se ha dado prioridad a su conservación y restauración, con muchos de ellos ubicados en áreas de desarrollo informal. Esto ha llevado a la creación de paisajes heterogéneos en la ciudad, particularmente en sus bordes, donde se crean espacios multifuncionales conectados entre sí como los parques urbanos, las áreas de protección y los humedales. Esto permite brindar oportunidades de recreación, relación con la naturaleza y preservación de la biodiversidad en paisajes informales, particularmente en las localidades de Usme y Fontibón (Figura 1).

Acueductos Comunitarios

El agua es uno de los recursos más importantes de los ecosistemas y las áreas urbanas. Sin embargo, es uno de los recursos más afectados por la urbanización. En muchos casos el crecimiento acelerado no permite que se garantice el acceso, la calidad y la cantidad de agua a toda la población, más aún en urbanizaciones informales.

Entre las diversas estrategias para remediar estos problemas, y particularmente asociadas a las áreas de transición urbano–rurales, los acueductos comunitarios han surgido como una alternativa que nace desde las necesidades locales para el abastecimiento de agua, ubicados en ecosistemas estratégicos, como el páramo y el bosque altoandino. Se caracterizan por ser de manejo comunitario y, aunque la mayoría utiliza infraestructura gris en la bocatoma y tanques de abastecimientos, promueven el manejo responsable del agua, el cuidado de las áreas riparias y el capital social. Un ejemplo es el acueducto comunitario Aguas Doradas, que abastece las veredas de la Requilina y el Uval, en el borde urbano-rural en la localidad de Usme (Figura 1) (Caquimbo Salazar, Ruiz y Florez y otros, 2021). El establecimiento de este acueducto ha sido un esfuerzo local, que ha llevado a la cohesión social y al desarrollo de otras iniciativas ambientales y sociales alrededor del acueducto. Además, ha permitido la interlocución entre las comunidades y el sector público. Este acueducto permite que poblaciones locales de urbanización informal y comunidades rurales se beneficien del ecosistema, con seguridad hídrica y alimentaria.

Aguas Servidas

Si la provisión de agua es un desafío en los asentamientos informales, también lo es la disposición de las aguas servidas. En Bogotá existen numerosos conflictos relacionados a la disposición de las aguas servidas, especialmente en paisajes informales. Estos problemas están asociados a la contaminación, acceso y calidad de los cuerpos hídricos. Esto se ve aumentado al tener en cuenta que el agua es un recurso de uso común y que gran parte de ella se encuentra en áreas abiertas, otras en zonas privadas o de uso mixto, por lo que la participación de los diferentes actores es fundamental en su manejo y uso.

Para enfrentar estos desafíos existen varias iniciativas públicas y comunitarias. Algunas hacen uso de la tecnología para el tratamiento de aguas servidas, lo que impacta positivamente en la calidad del agua tratada. Otras son estrategias más de cuidado para no contaminar. Desde el sector público, la mayoría de las acciones están dirigidas directamente sobre los cuerpos de agua, en torno a su conservación y restauración. Sin embargo, dichas acciones dependen en gran parte de la voluntad política. Por su parte, las organizaciones sociales tienen interés en recuperar los saberes ancestrales para el manejo de las quebradas, ríos y humedales. Un ejemplo es el colectivo Huertopía del barrio informal Santa Cecilia, en la localidad San Cristobal (Figura 1), que realiza acciones de limpieza, siembra de árboles y apropiación social en la parte alta del río Fucha. Su finalidad es recuperar el cuerpo de agua con la participación de los diferentes actores del territorio. Otra iniciativa interesante es la creación de un fondo del agua, que tiene como objetivo la interlocución entre diferentes sectores para la conservación de los cuerpos de agua de la ciudad, principalmente en áreas de grandes tensiones en torno a esta problemática, como son los paisajes informales.

Ecoturismo

El ecoturismo, o turismo de naturaleza, nace como actividad y concepto a finales de la década de 1980 bajo la premisa de una mayor responsabilidad ambiental y de un uso sostenible de los territorios. Surge como alternativa al turismo convencional y masivo, que impacta negativamente en las áreas en donde se desarrolla (Baquero y Parrado, 2021). En Bogotá existen varias iniciativas bajo esta lógica, principalmente en las áreas periurbanas y rurales que coinciden con áreas de urbanización informal.

El parque Entrenubes, ubicado en la localidad de Usme (Figura 1) y contiguo a una gran área de desarrollo informal, quizás sea la iniciativa más importante, ya que promueve la conservación de las áreas naturales y el desarrollo de actividades de turismo sostenible. Este parque tiene un gran potencial para el desarrollo del ecoturismo con base comunitaria, pues existe una gran apropiación del territorio y valoración del parque desde las comunidades locales. De igual forma, se ha creado una buena relación entre diferentes actores. El parque resulta un eje articulador para el manejo del territorio y la toma de decisiones de la zona, aunque requiere un mayor trabajo interinstitucional. Los principales beneficios percibidos y valorados por la comunidad son ambientales y de recreación, pues en esta zona de importancia hidrológica nacen siete quebradas claves para la seguridad hídrica y la percepción del bienestar comunitario. Aún así, es necesario que la comunidad adquiera mayores conocimientos sobre las especies de flora y fauna para potencializar los beneficios de la actividad.

Agricultura Urbana

La agricultura urbana es quizás la SBN más antigua y la que más se vincula con los paisajes informales. La práctica se puede rastrear en las ciudades colombianas desde la década de 1960, cuando se iniciaron importantes procesos de migración hacia las áreas urbanas, con poblaciones asentándose principalmente en barrios informales. Ha sido una práctica privada y doméstica que se ha desarrollado en patios, balcones y terrazas (Marulanda Tabares, 2007; Millán y Granados, 2006). Sin embargo, en los últimos veinte años se expandió hacia espacios abiertos, y fue incluída en debates que abarcan preocupaciones nutricionales, motivaciones sociales, medioambientales, artísticos y de activismo político (Hernández García y Caquimbo Salazar, 2018).

En 2018 el Jardín Botánico de Bogotá documentó más de 200 huertas en la ciudad, la mayoría en barrios informales. Entre los muchos ejemplos está la huerta Casa Taller Las Moyas, ubicada en un barrio informal sobre los Cerros Orientales. Se trata de un espacio de empoderamiento local y comunitario, que ilustra la importancia de las huertas urbanas en procesos de cohesión social y apropiación del territorio. En un contexto de inequidad y conflictos sociales, la comunidad de esta área periurbana se autoorganizó y consiguió, además de la huerta, la creación de su propio acueducto comunitario y el establecimiento de su Casa Taller. Este espacio funciona para que niños y jóvenes de la zona puedan desarrollar otras habilidades creativas y aprendan prácticas y saberes ancestrales en torno a la tierra. Este favorecimiento en la relación con la naturaleza brinda simultáneamente beneficios a nivel ecosistémico y ambiental. Adicionalmente, por medio de la plataforma AgroEcoBogotá la comunidad tiene la oportunidad de relacionarse e intercambiar prácticas y saberes con otras huertas de la ciudad. También accede a mercados verdes que brindan beneficios económicos a la comunidad (Pinilla, Hoinle, Mahecha Groot y Cepeda, 2018). La agricultura urbana es una SBN muy importante en los paisajes informales y ha demostrado no solo beneficios nutricionales, económicos y sociales, sino también de relacionamiento socioecológico.

Mercados Agroecológicos y Mapeo AgroEcoBogotá

La Red de Mercados Agroecológicos de Bogotá Región (RMABR) es una de las asociaciones conformadas por mercados agroecológicos y mercados caseros que busca promover la agroecología y la agricultura urbana (Chaparro Africano y Naranjo, 2020). Es una red conformada por grupos de productores de pequeña escala, que se organizan por mutuo interés e iniciativa, controlando ellos mismos la producción en el marco de un ejercicio ético de sus labores. RMABR ha logrado beneficios para la agricultura urbana, para los agricultores (coherencia, movilidad de productores y consumidores entre mercados, mejor comunicación, autonomía), para los consumidores (confianza en los productos) y para los productores (impulso de la agroecología y las ventas locales) (Chaparro Africano y Naranjo, 2020).

En apoyo a lo anterior, han surgido otras iniciativas gracias al uso de tecnologías, para conectar productores y consumidores. Un ejemplo es la plataforma de libre acceso AgroEcoBogotá -inspirada en principios agroecológicos, sociales y ambientales- que busca una nueva forma de compartir iniciativas de producción de alimento para la ciudad. Esta red solidaria conecta huertas urbanas y periurbanas, brinda una nueva oferta de alimentos orgánicos a los Bogotanos y promueve prácticas agroecológicas para la producción de alimentos y el manejo sostenible del territorio (Pinilla, Hoinle, Mahecha Groot y Cepeda, 2018).

Los casos muestran distintas iniciativas de Soluciones Basadas en la Naturaleza que están operativas en asentamientos informales de Bogotá. Algunas de ellas son promovidas desde la institucionalidad, otras desde las comunidades y otras más son mixtas. Abarcan distintas escalas, algunas cubren amplias zonas y otras son puntuales. Pero todas ellas exploran la relación sociedad-naturaleza, contribuyen a generar paisajes multifuncionales que fortalecen los procesos sociales y ecológicos y benefician la conservación y restauración de los ecosistemas. Finalmente, promueven el bienestar humano, en busca de una ciudad más resiliente y sostenible.

Conclusiones

Las relaciones entre sociedad y naturaleza configuran el modo de vida actual, tanto en las áreas urbanas como en las rurales. Sin embargo, en las ciudades esta relación es más difícil de llevar, ya que prevalece en gran medida lo social sobre lo natural, y establecer ese diálogo es problemático. Esto se evidencia en los grandes problemas planetarios como el cambio climático, la crisis alimentaria, la contaminación y la pérdida de biodiversidad, que en buena medida son causados por la alta urbanización. Las Soluciones Basadas en la Naturaleza como alternativa socioecológica que busca un balance entre sociedad y naturaleza, pueden ser una opción de creación de paisajes multifuncionales urbanos, que favorezcan la calidad de vida sin afectar los ecosistemas naturales y que contribuyan a las soluciones de estos y otros problemas globales desde la escala local.

Además, las Soluciones Basadas en la Naturaleza pueden aportar a la resolución de conflictos socioambientales y mejorar los servicios ecosistémicos en diferentes paisajes, tal como lo reconoce la literatura y como lo muestra la experiencia en Bogotá. Los casos presentados aquí avanzan en esa dirección, particularmente en las áreas de mayor tensión social y ecológica de la ciudad: los paisajes informales. Y aunque todos los casos demuestran los beneficios de las SBN tanto en lo social como en lo ecológico, es claro que son iniciativas puntuales que generan beneficios puntuales. Es decir, que no se puede generalizar aunque la información cualitativa presentada hace pensar que hay un gran potencial en esta práctica, ya que falta mayor comprensión de sus posibilidades y aplicabilidades a mayor escala en la urbanización informal.

1. Amaya Espinel, J., Hernández García, J. y Cruz Suárez, M. (2021). State of the art, good practices and NBS typology. Working Paper. CONEXUS Project. [ Links ]

2. Baquero, J. y Parrado, A. (2021). Percepción y conocimiento ambiental como base para una estrategia de ecoturismo en un área protegida urbana de Bogotá (Colombia). Turismo y Sociedad, XXIX, pp. 293–314.

3. Bazaz, A., Bertoldi, P., Buckeridge, M., Cartwright, A., Coninck H., Engelbrecht F., Jacob D., Hourcade, J.C., Klaus I., Kleijne, K. de, Lwasa, S., Markgraf, C., Newman, P., Revi, A., Rogelj, J., Schultz, S., Shindell, D., Singh, C., Solecki, W., Stegm L. y Waisman, H. (2018). Summary for Urban Policymakers – What the IPCC Special Report on 1.5C Means for Cities. New Delhi: Indian Institute for Human Settlements.

4. Berghöfer, A., Mader, A., Patrickson, S., Calcaterra, E., Smit, J., y Blignaut, J. (2011). TEEB Manual for Cities: Ecosystem Services in Urban Management. Geneva: Suiza. [ Links ]

5. Berkes, F., Colding, J. y Folke, C. (2003). Navigating social-ecological systems: Building resilience for complexity and change.Cambridge, UK: Cambridge University Press. [ Links ]

6. Bruley, E., Locatelli, B., y Lavorel, S. (2021). Nature’s contributions to people: Coproducing quality of life from multifunctional landscapes. Ecology and Society, 26(1).

7. Capotorti, G., Alós Ortí, M., Copiz, R., Fusaro, L., Mollo, B., Salvatori, E., y Zavattero, L. (2019). Biodiversity and ecosystem services in urban green infrastructure planning: A case study from the metropolitan area of Rome (Italy). Urban Forestry and Urban Greening, 37, pp. 87–96.

8. Caquimbo Salazar, S., Ruiz, D. y Florez, L. (2021). Bogotá Life Lab Action Plan. Working Paper. CONEXUS Project. [ Links ]

9. Carpenter, S. R., y Folke, C. (2006). Ecology for transformation. Trends in Ecology and Evolution, 21(6), pp. 309–315.

10. Chaparro Africano, A. y Naranjo, S. (2020). Participatory system of guarantees–PSG of the Red de Mercados Agroecológicos de Bogotá Región RMABR. A contribution to the sustainability of agroecological producers and markets. International Journal of Agricultural Sustainability, 18(6), pp. 456–472.

11. Cortés Ballén, L. (2018). Aproximación al paisaje de los humedales urbanos de Bogotá dentro de la estructura ecológica principal de la ciudad. Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía, 27(1), pp. 118–130.

12. DANE (2018). Boletín Técnico Pobreza Monetaria en Colombia Año 2018. [ Links ]

13. De Valck, J., Beames, A., Liekens, I., Bettens, M., Seuntjens, P. y Broekx, S. (2019). Valuing urban ecosystem services in sustainable brownfield redevelopment. Ecosystem Services, 35, pp. 139–149.

14. Egoz, S. (2013) Landscape and identity: Beyond a geography of one place. En: P. Howard, I. Thompson y E. Waterton, E. (eds.). The Routledge companion to landscape studies (pp. 272-285). New York: Routledge. [ Links ]

15. Escobedo, F., Clerici, N. y Staudhammer, C. (2015). Urban Forestry & Urban Greening Socio-ecological dynamics and inequality in Bogotá, Colombia’s public urban forests and their ecosystem services. Urban For. Urban Green, 14, pp. 1040–1053.

16. Fagerholm, N., Torralba, M., Moreno, G., Girardello, M., Herzog, F., Aviron, S., Burgess, P. Crous-Duran, J.,Ferreiro-Domínguez, N., Graves, A.,Hartel, T., Măcicăsan, V., Kay, S.,Pantera, A., Varga, A. y Plieninger, T. (2019). Cross-site analysis of perceived ecosystem service benefits in multifunctional landscapes. Global Environmental Change, 56, pp. 134–147.

17. Gómez, A., Anaya, J. y Álvarez, E. (2005). Fragmentation analysis of forest ecosystems in a central mountain range region of the Colombian Andes.Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 4(7), pp. 13-27. [ Links ]

18. Hernández Garcia, J. y Caquimbo Salazar, S. (2018). Urban agriculture in informal settlements: Towards Productive Urban Landscapes? Routledge Handbook of Landscape and Food. Inglaterra: Routledge. [ Links ]

19. Hernández García, J. (2013). Public Space in Informal Settlements: the Barrios of Bogotá. Inglaterra: Cambridge Scholars Publishing. [ Links ]

20. Instituto de Investigación en Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IavH). (2018). Convenio 17-149 entre el municipio de Envigado y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, Colombia. [ Links ]

21. Jardín Botánico de Bogotá (2018). Directorio de Huertas Urbanas de Bogotá. Bogotá: Alcaldía Mayor. [ Links ]

22. Lafortezza, R., Chen, J., Van den Bosch, C. y Randrup, T. (2018). Nature-based solutions for resilient landscapes and cities. Environmental Research, 165, pp. 431–441.

23. Martin Molano, J. (2000). Formación y Consolidación de la Ciudad Espontánea en Santa Fe de Bogotá: el Caso de Altos de la Estancia en Ciudad Bolivar. Bogotá, Colombia: CIDER, Universidad de Los Andes. [ Links ]

24. Marulanda Tabares, C. (2007). Microhuertas familiares: Cultivo de esperanzas con rendimientos de paz. Armenia: FAO. [ Links ]

25. McGinnis, M. D. y Ostrom, E. (2014). Social-ecological system framework: initial changes and continuing. Eco, 19(2), p. 30. [ Links ]

26. Millán Guzmán, J. y Granados Ortiz, S. (2006) Evaluación ecológica, agronómica y sociocultural de la agricultura urbana en el sector de Potosí. Bogotá: autonomía agroalimentaria. Diálogos y controversias. (pp. 117-144). Bogotá, Colombia: Planeta Paz. [ Links ]

27. Morales, P., Cardona, D., Álvarez, C. y Corredor, D. (2019). Estructura ecológica principal para el ordenamiento territorial. En: L. Moreno y G. Andrade (Eds.). Biodiversidad. Estado y tendencias de la biodiversidad continental de Colombia. (pp. 92-95). Bogotá, Colombia: IAvH. [ Links ]

28. O’Farrell, P. y Anderson, P. (2010). Sustainable multifunctional landscapes: A review to implementation. Current Opinion in Environmental Sustainability, 2(1–2), pp. 59–65.

29. Ostrom, E. (2009). A General Framework for Analyzing Sustainability of Social-Ecological Systems. Science, 325, pp. 419–423.

30. Pineda Pinto, M., Frantzeskaki, N. y Nygaard, C. (2021). The potential of nature-based solutions to deliver ecologically just cities: Lessons for research and urban planning from a systematic literature review. Ambio. 51, pp. 167-182. [ Links ]

31. Pinilla, K., Hoinle, B., Mahecha-Groot, A. y Cepeda, J. (2018). Mapping the agrodiversity in bogotá - The platform mapeo agroecobogotá. International Journal of Design and Nature and Ecodynamics, 13(4), pp. 407–414.

32. Portugal Del Pino D., Borelli S. y Pauleit S. (2020). Nature-Based Solutions in Latin American Cities, A Stakeholder Perspective. En R. Brears (ed). The Palgrave Handbook of Climate Resilient Societies. Palgrave Macmillan. [ Links ]

33. Ramos, I, Bernardo, F., Carvalho Ribeiro, S. y Van Etvelde, V. (2016) Landscape identity: Implications for policy making. Land Use Policy, 53, pp. 36–43.

34. Reyers, B., Folke, C., Moore, M., Biggs, R., y Galaz, V. (2018). Social-Ecological Systems Insights for Navigating the Dynamics of the Anthropocene. Annual Reviews, 10(41), pp. 1–23.

35. Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) (2020). Documento técnico de propuesta de intervención general. Proceso de Formulación del Programa de Mejoramiento Integral. Bogotá, Colombia: SDHT. [ Links ]

36. Turner, M., Gardner, R. y O’neill, R. (2001). Landscape ecology in theory and practice: pattern and process. Inglaterra: Springer Science & Business Media.

37. Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza [UICN] (2016). Definición de soluciones basadas en la naturaleza. Recuperado de: https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecfiles/WCC_2016_RES_069_ ES.pdf [ Links ]

38. United Nations [UN] (2018). The world cities in 2018, Data Booklet. Department of Economics and Social Affairs. Recuperado de: https://www.un.org/en/events/citiesday/assets/pdf/the_worlds_ cities_in_2018_data_booklet.pdf

39. Woroniecki, S., Wendo, H., Brink, E., Islar, M., Krause, T., Vargas, A. M., y Mahmoud, Y. (2020). Nature unsettled: How knowledge and power shape ‘nature-based’ approaches to societal challenges. Global Environmental Change, 65, pp. 102-132.

40. Zapata, C., Durango, G., Tobón, C. y Buitrago Sierra, R. (2020). Physicochemical Characterization of Airborne Particulate Matter in Medellín, Colombia, and its Use in an In-Silico Study of Ventricular Action Potential. Water Air Soil Pollution, 231, p. 508. [ Links ]