INTRODUCCIÓN

Las áreas naturales protegidas (ANP) son fundamentales para la conservación de la biodi versidad y para contribuir al bienestar humano (González-Roglich et al., 2012; Gray et al., 2016; Saura et al., 2017; Stolton et al., 2019), en par ticular en el contexto de crisis ambiental global que atravesamos (Palfrey et al., 2021). Debido a esto, su creación ha sido incluida a nivel mundial en el Convenio de Diversidad Biológica (CBD) y en el recientemente firmado “Marco mundial Kunming-Montreal de la diversidad biológica” (CBD, 2022). Particularmente en la meta 3 (anti gua meta 11 de Aichi) se establece “Conseguir y hacer posible que, para 2030, al menos el 30 por ciento de las zonas terrestres, de aguas continen tales y costeras y marinas, especialmente las zonas de particular importancia para la biodiversidad y las funciones y los servicios de los ecosistemas, se conserven y gestionen eficazmente mediante sistemas de áreas protegidas ecológicamente re presentativos, bien conectados y gobernados de forma equitativa (….)”. Muchas iniciativas traba jaron para llevar a un 30% el porcentaje de pro tección (Álvarez Malvido et al., 2021; Dinerstein et al., 2019; Hannah et al., 2020).

Se estima que las ANP establecidas por los gobiernos a nivel mundial cubren más de 12% de la superficie terrestre (Borrini-Feyerabend et al., 2014). Según la Base de Datos Mundial so bre Áreas Protegidas (WDPA, por sus siglas en inglés), a julio de 2020, un poco más de la mitad (57,2%) de las áreas protegidas de Latinoamérica estaban bajo la gestión de los gobiernos, en sus distintos niveles (Álvarez Malvido et al., 2021). Pero, aunque son el componente dominante en las estrategias de conservación, no son las únicas que contribuyen a la protección de la naturaleza (Borrini-Feyerabend et al., 2014). En este sentido, la gobernanza privada comprende ANP bajo con trol y/o propiedad de individuos, organizaciones de la sociedad civil (OSC) o corporaciones, que con frecuencia se denominan “áreas bajo protección privada” (APP). Éstas aportan, según la WDPA, el 15,4% de las ANP de Latinoamérica (Álvarez Malvido et al., 2021; UNEP-WCMC & IUCN, 2021). Dado que gran parte de la diversidad bioló gica del mundo se encuentra en tierras privadas, el sector privado puede ser un actor importante como propietario y/o administrador de áreas de dicadas a la protección de la naturaleza (Borrini-Feyerabend et al., 2014; Stolton et al., 2014).

De estar correctamente gestionadas, las APP son valiosas como complemento de las redes de ANP estatales y públicas. A menudo pueden llenar importantes vacíos en los sistemas na cionales de ANP en términos de cobertura geo gráfica, representación ecológica, conectividad y protección de hábitats y especies en peligro de extinción (Bingham et al., 2017; Capdepón Frías, 2021; Cortés Capano et al., 2019; Mitchell et al., 2019; Stolton et al., 2014). El destino de muchas especies en peligro de extinción, la preservación de ecosistemas saludables con una gran riqueza genética y de especies, y la contribución de hábi tats naturales al bienestar humano dependen en gran medida de sistemas de ANP que estén bien diseñados y gestionados (Saura et al., 2017).

El compromiso de los países de expandir el total de ANP de una manera representativa y bien conectada, como parte de la meta 3 dentro del “Marco mundial Kunming-Montreal de la di versidad biológica” antes mencionada, requerirá la inclusión de una gama de mecanismos de pro tección en una variedad de tenencias, incluyendo fortalecer la gestión de las ANP sobre la tierra privada (CDB, 2022; Hora et al., 2018).

La Argentina tiene un sistema de gobierno federal, que combina regulaciones provincia les y nacionales (Busscher et al., 2018). Según la Constitución Nacional vigente, del año 1994, corresponde a los 23 Estados Provinciales que la integran y el distrito federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el dominio origina rio de los recursos naturales de sus respectivos territorios. Debido a ello, cada provincia tiene ju risdicción propia en relación a las ANP (Burkart et al., 2007), salvo aquellas donde se ha cedido jurisdicción a la nación para la creación de ANP bajo la Administración de Parques Nacionales. La Argentina ha sido un país pionero en el esta blecimiento de ANP públicas y ha avanzado de manera constante en la ampliación de la super ficie territorial bajo distintos esquemas de pro tección (MAyDS, 2019; Moreno et al., 2008b). El Sistema Federal de Áreas Protegidas (SIFAP) tie ne el objeto de integrar aquellas zonas continen tales (terrestres o acuáticas) o costero-marinos con límites definidos y bajo algún tipo de pro tección legal (nacional o provincial) respecto de la conservación de la biodiversidad del país. Las autoridades competentes de las diferentes juris dicciones deben inscribir las áreas protegidas vo luntariamente en el sistema (MAyDS, 2019). En 2023 se estima una superficie terrestre protegida de 44.974.504 ha que representan el 16,17% de la superficie del sector continental del país (SIFAP, 2023). Sin embargo, este valor aún se encuentra lejos de cumplir con los estándares acordados por el CDB del que la Argentina es signataria.

La cobertura mundial de APP es desconoci da debido a una serie de factores que incluyen una falta de definiciones comunes sobre qué abarca una APP y el hecho de que los gobier nos no cuentan con bases de datos actualizadas (Stolton et al., 2014). Las APP siguen sin contar con un mecanismo que permita reportar de for ma independiente o notificarse a los administra dores de datos globales, incluida la WDPA y la Secretaría del CDB (Bingham et al., 2017). En la Argentina, el SIFAP incluye en su base de datos 58 áreas protegidas privadas (SIFAP, 2023). Sin embargo, en un relevamiento desarrollado en 2008 por la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVS) se contabilizaron unas 128 reservas pri vadas gestionadas por particulares y otras OSC (Fundación Vida Silvestre, 2016; Moreno et al., 2008a, 2008b). Estas diferencias pueden deberse, entre otras cosas, a que las APP no reconocidas por las provincias no han sido incorporadas a la base de datos del SIFAP. En 2013, a través del proyecto “Fortalecimiento de la Conservación en Tierras Privadas en la Argentina”, ejecutado por FVS con financiamiento del Fondo para las Américas, se desarrolló la primera base de datos de las APP de la Argentina. En el año 2014, a partir de la constitución de la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas (RARNAP), este trabajo se continuó realizando y la base de datos se actualizó periódicamente. En el año 2017 a tra vés de un convenio con el Ministerio de Ambiente de la Nación (MAyDS) con la RARNAP se acor dó generar una base de datos sistemática de las APP de la Argentina con el fin de incorporarlas al SIFAP en caso de corresponder. Cabe aclarar que estos relevamientos incluyeron las áreas con reconocimiento oficial, aquellas que tenían algún reconocimiento por alguna OSC e inclusi ve aquellas áreas cuyo propietario declaraba su propiedad como reserva sin un marco legal que lo respaldara.

En este contexto, el objetivo del trabajo es pre sentar los resultados del relevamiento de inicia tivas de conservación voluntaria de la Argentina y realizar una primera caracterización que sirva de insumo para darlas a conocer y ponerlas en valor.

MATERIAL Y MÉTODOS

Área de estudio

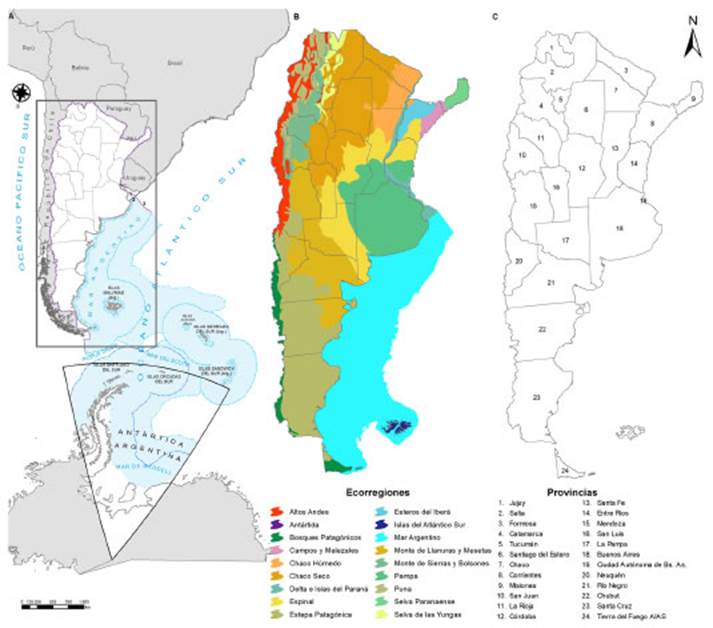

La Argentina posee una superficie de 278.008.500 ha (IGN, 2023) considerando el área continental sujeta a soberanía efectiva (Arana et al., 2021). Es el segundo país más ex tenso de América del Sur, después de Brasil y el octavo en el mundo. Cubre gran parte del Cono Sur de América del Sur, limitando al norte con Bolivia y Paraguay, al noreste con Brasil, al este con Uruguay y el Océano Atlántico, al oeste con Chile, y al sur con Chile y las aguas del Pasaje Drake (Arana et al., 2021). Latitudinalmente es un país extenso que va desde los 21°45’S (en su límite norte) hasta los 53°03’S (en su punto más austral) con un complejo montañoso al oeste con picos que superan los 7.000 metros sobre el ni vel del mar, y un tercio de su territorio presenta condiciones de aridez: semiárido, árido y desérti co (Morello et al., 2012, 2018). Su territorio está cubierto por una diversidad de climas, que varía desde tropical y subtropical en el noroeste y no reste, hasta frío extremo, fundamentalmente en las zonas cordilleranas y el sur. El clima templa do es el más extenso. A través de su vasto terri torio, tiene una gran diversidad de ecosistemas, desde salares y desiertos, bosques templados has ta bosques subtropicales, matorrales y pastizales de altura (Arana et al., 2021). En la Figura 1A se presenta el mapa bicontinental de la Argentina. Se han identificado en el país 18 ecorregiones (Burkart et al., 1999; Morello et al., 2012, 2018) (Fig. 1B). El país cuenta con tres niveles políticos de organización territorial: en el primero, hay 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es la capital de la nación donde funcio na el centro administrativo (Fig. 1C).

Generación de la base de datos

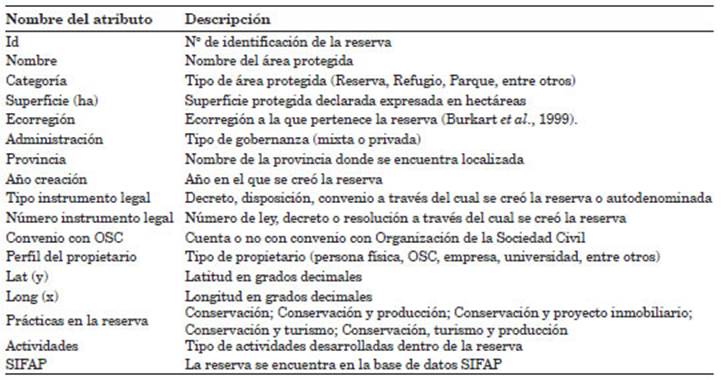

Para obtener la base de datos actualizada de las APP existentes en la Argentina se trabajó so bre el relevamiento realizado por la RARNAP en el marco del “Proyecto para el fortalecimiento de la conservación voluntaria en tierras privadas en Argentina” generado a partir del convenio con el MAyDS en 2017 (Bauni et al., 2020). Esta cuen ta con 20 atributos (Tabla 1) y fue actualizada hasta marzo de 2023. Al igual que para las bases de datos anteriores, la información fue recopila da y actualizada contactando a los propietarios o personas de contacto vía correo electrónico, teléfono, página web o redes sociales. A su vez, se contactó a las OSC que poseen convenios con propietarios y a los respectivos organismos pro vinciales para consultar acerca de las ANP que figuran en la base de datos y posibles reservas nuevas. También se revisaron las páginas de in ternet oficiales de los estados provinciales y del Sistema Federal de Áreas Protegidas. Para de finir las prácticas en las APP se consultó a los propietarios y se asignó la respuesta a cinco ca tegorías previamente definidas (cabe aclarar que no se analizó el impacto de las actividades reali zadas por los mismos).

Análisis de la base de datos

La base de datos fue analizada en función de sus atributos Tabla 1). Se calculó el número de APP y el porcentaje relativo y la superficie que cubren por provincia. Lo mismo se analizó en re lación de las ecorregiones. Los resultados obte nidos fueron representados espacialmente a tra vés de la elaboración de productos cartográficos. Estos se expresaron a nivel de provincia y eco rregiones y se clasificaron en gradientes de color. Para la visualización de mapas, solo se consideró el área de la Argentina desarrollada sobre el con tinente americano. Esto incluyó la Isla Grande de Tierra del Fuego, siguiendo los criterios del Instituto Geográfico Nacional, sin representar por una cuestión de escala a la Antártida e Islas del Atlántico Sur. Para cada APP identificada se corroboró si estaba incluida en la base de datos del SIFAP y/o como miembro de la RARNAP. A su vez se analizó el año de creación de las APP graficando la curva de acumulación del número y superficie por año. Cada APP fue asignada a un rango de superficie siguiendo seis rangos utiliza dos por Mesquita (2014) en Brasil, con el fin de poder realizar comparaciones (0-50; 51-100; 101-500; 501-1.000; 1001-5.000 y >5.001). Por otro lado, se evaluó el número y porcentaje de APP re conocidas por estados (provinciales, municipales, entre otros) y/o por OSC. Se analizó si el perfil de los propietarios de las APP pertenecía a in dividuos o familias (personas físicas), empresas, OSC o universidades y sus rangos de superficie.

A su vez de calculó la mediana (x͂) de superficie por tipo de propietario como estadístico descrip tivo. No se utilizó el valor de la media por ser sensible a los valores extremos en distribuciones asimétricas. Por último, se incluyó el tipo de acti vidades y prácticas realizadas dentro de las APP declaradas por los propietarios.

RESULTADOS

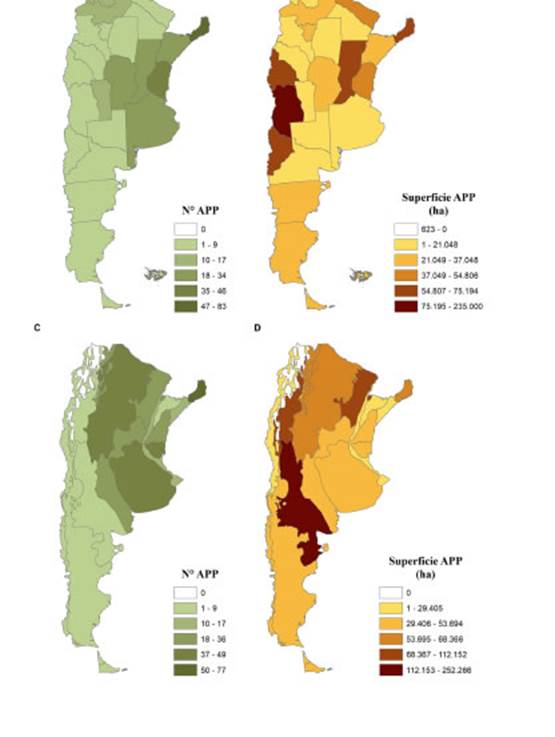

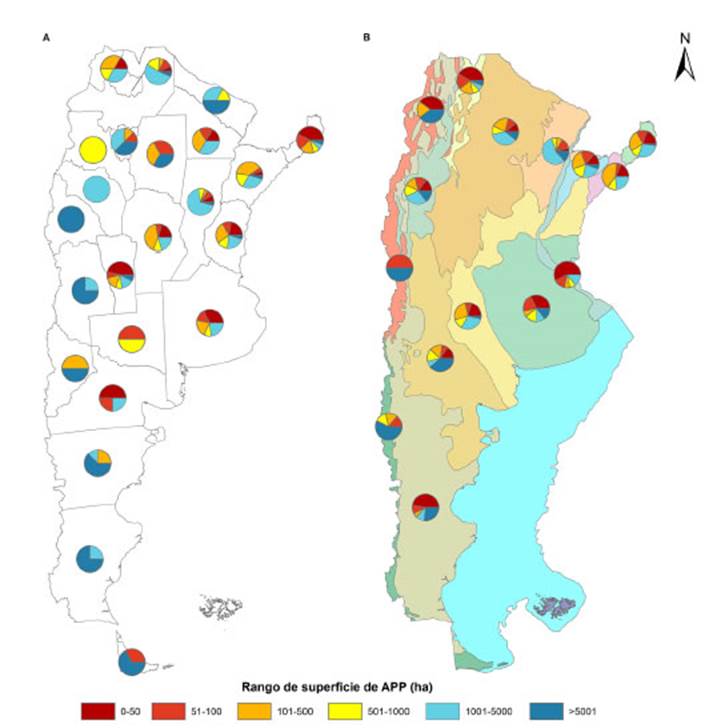

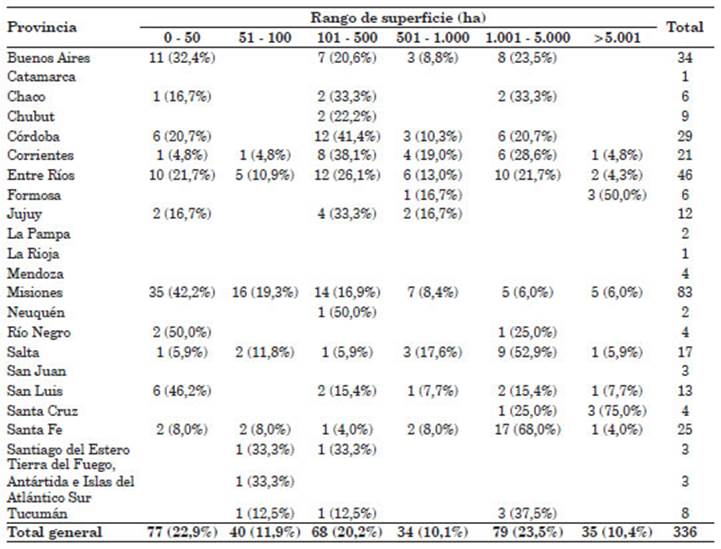

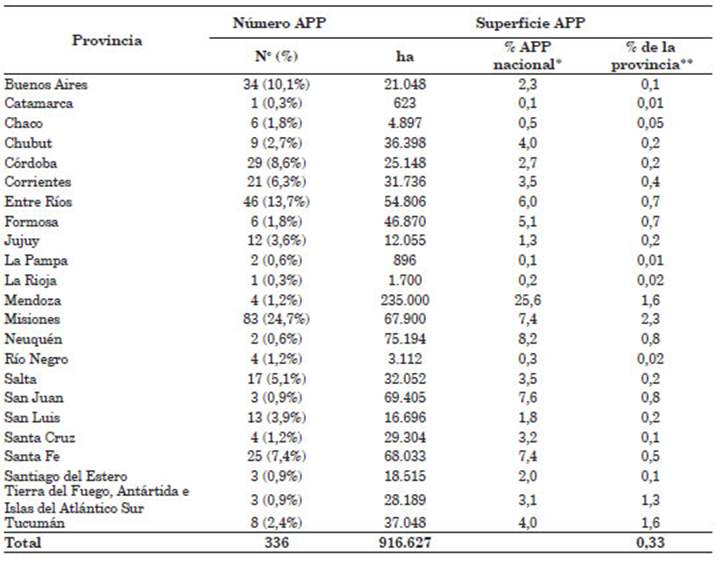

La base de datos de las APP de la Argentina cuenta en total con 336 reservas (Fig. 2, Material Suplementario 1). El 89,9% pudieron ser geolo calizadas (34 reservas no contaron con sus res pectivas coordenadas geográficas, pero si se con taba con información de provincia y ecorregión o no autorizaron su publicación). Estas cubren una superficie de 916.627 ha que representan un 0,33% de la superficie continental del país (sin incluir Antártida e Islas del Atlántico Sur) y se distribuyen en las 23 provincias de la Argentina (Tabla 2). La provincia de Misiones es la que cuenta con más APP (83 reservas), seguida por Entre Ríos (46 reservas), Buenos Aires (34 reser vas), Córdoba (29 reservas) y Santa Fe (25 reser vas) (Tabla 2, Fig. 3A). Catamarca y La Rioja son las provincias con menor cantidad de APP (una reserva cada una). Si consideramos la superficie privada protegida, Mendoza protege el mayor territorio (235.000 ha), seguida por Neuquén (75.194 ha) y San Juan (69.405 ha) (Tabla 2, Fig. 3B). En cuanto a superficie relativa por provin cia, Misiones es la que mayor superficie protege (2,3%, Tabla 2). De las 336 APP, 51 forman parte de la base de datos del SIFAP, 103 forman parte de la RARNAP y 14 a ambas. Más de la mitad de las áreas relevadas no se encuentran en el SIFAP ni forman parte de la RARNAP (59,8%).

Fig. 2 Mapa de APP de la Argentina relevadas (referencias en Material Suplementario 1 y Material Suplementario 2).

Tabla 2 Número de APP, porcentaje y superficie por provincia y relativo a la superficie provincial. *Relativo a la superficie total de APP a nivel nacional. **Relativo a la superficie de la provincia.

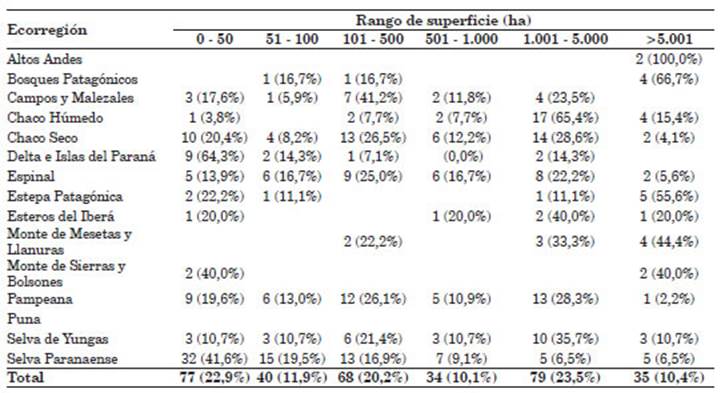

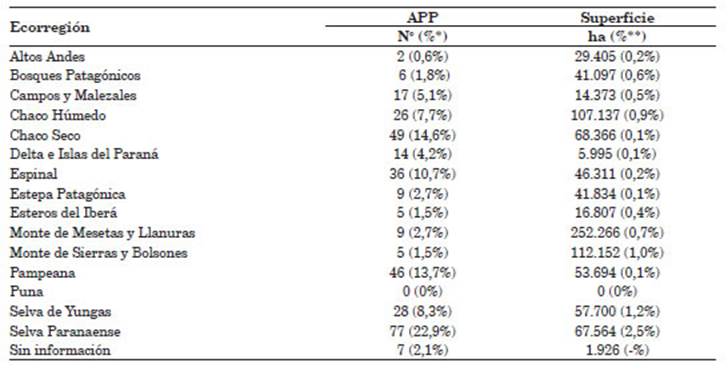

De las 16 ecorregiones terrestres presentes en la Argentina, las APP se encuentran en 15 (la Puna no registra APP). El 22,9% de las APP se encuentra en la ecorregión Selva Paranaense (77 reservas), seguida por Chaco Seco (14,6%, 49 reservas) y la Pampeana (13,7%, 46 reservas) (Tabla 3, Fig. 3C). Si consideramos las ecorregio nes que protegen las APP, Monte de Mesetas y Llanuras y Monte de Sierras y Bolsones son las de mayor superficie protegida, mientras que las que incluyen Selva Paranaense y la Selva de las Yungas protegen la mayor superficie relativa a la ecorregión (2,65% y 1,22% respectivamente) (Tabla 3, Fig. 3D).

Tabla 3 Número y superficie de APP por ecorregión. *El porcentaje está calculado en función del número total de APP (336). ** Porcentaje relativo a la superficie de la ecorregión.

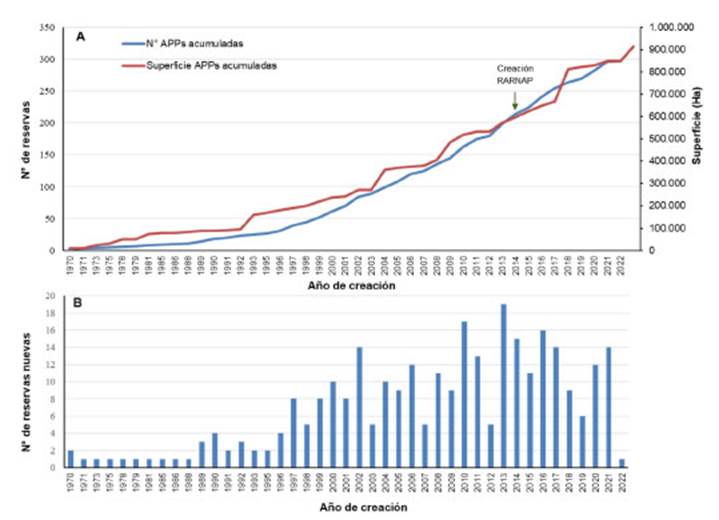

En cuanto al año de creación de las APP del total de 336 relevadas, 28 no cuentan con esa información (8,3% de la base de datos). En la Figura 4A se observa el aumento del número y superficie de APP a lo largo de los años hasta marzo de 2023. Las primeras reservas datan de 1970. Desde finales de los 80 y luego a mediados de los 90 se comienza a observar un aumento del número de APP (Fig. 4B).

Fig. 4 Curva acumulativa de número de APP y superficie por año de creación (A). Número de APP nuevas por año (B).

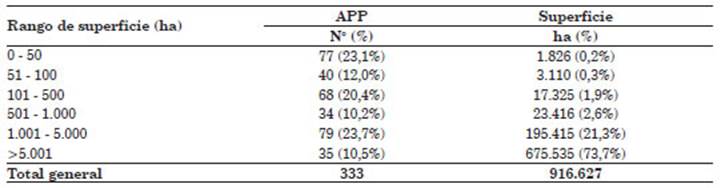

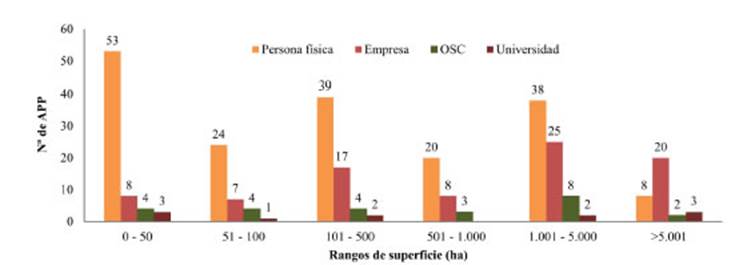

De todas las APP que cuentan con infor mación de superficie (N = 333) el 65,8% de las reservas posee una superficie menor a 1.000 ha protegiendo en conjunto 45.676 ha y 34,2% protegen áreas de más de 1.000 ha (Tabla 4) suman do aproximadamente 870.950 ha protegidas. Las APP de más de 5.000 ha aportan el 73,7% de la superficie privada protegida. Las provincias po seen rangos de superficie de APP muy variables (Fig. 5A). Seis poseen reservas de todos los ran gos de superficie (Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Salta y San Luis), 15 APP de más de 5.000 ha y 11 poseen reservas menores de 50 ha (Apéndice 1: Tabla S1). De las 14 ecorregiones que poseen APP, 12 cuentan con APP de más de 5.000 ha, 11 APP de menos de 50 ha y cinco ecorregiones poseen todos los rangos de super ficie (Selva Paranaense, Chaco Seco, Pampeana, Espinal y Selva de Yungas; Fig. 5B, Apéndice 1: Tabla S2).

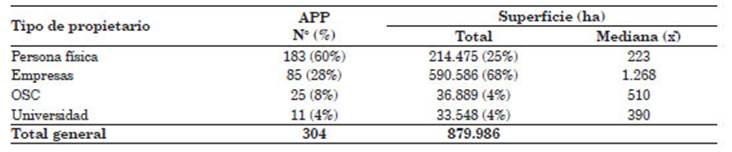

Personas físicas (individuos, familias o grupos de propietarios) son los principales propietarios de APP en la Argentina (60%, Tabla 5) seguidos por APP pertenecientes a empresas (28%). En cuanto a la superficie, las APP de empresas son las más extensas (68% de las APP del país). Por otra parte, en general, las personas físicas poseen APP de menor rango de superficie (x͂: 223 ha) mientras que las empresas poseen APP de mayor tamaño (x͂: 1.268 ha) (Tabla 5, Fig. 6).

Tabla 5 APP según tipo de propietarios, en número y porcentaje. Se presenta la mediana de superficie

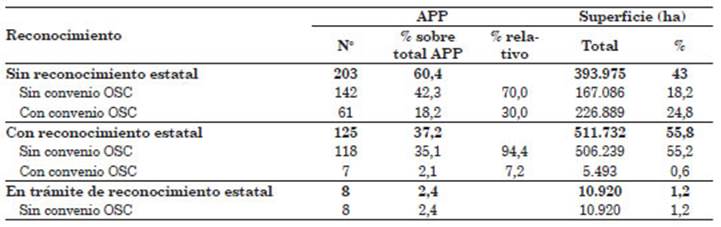

El 60,4% de las reservas no cuentan con nin gún instrumento legal de reconocimiento estatal y de éstas, el 18,2% cuenta con convenio con algu na OSC (Tabla 6). Un total de 142 APP (42,3%) de la Argentina no cuentan con ningún tipo de reconocimiento, ya sea del estado o de OSC (au todenominadas). Del 37,2% de las APP que cuen tan con algún tipo de reconocimiento estatal, el 2,1% cuenta también con convenio con OSC (Tabla 6). El 55,8% de la superficie protegida en APP del país (511.732 ha) cuenta con reconoci miento estatal (Tabla 6).

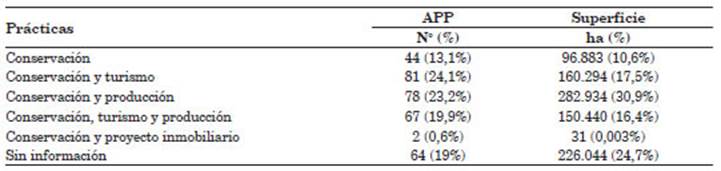

El 13,1% de los propietarios (44 reservas) de claran que realizan exclusivamente conservación (Tabla 7). El 24,1% (81) de las APP relevadas realizan conservación y actividades de turismo. El 23,2% (78 reservas) realizan actividades pro ductivas y conservación y el 19,9% (67 reservas) ambas, tanto turísticas como productivas. La mayor superficie de APP está destinada a la con servación y producción (282.934 ha, Tabla 7). Los proyectos inmobiliarios dentro de las APP son los menos representados en la Argentina (2 APP y 31 ha, Tabla 7).

DISCUSIÓN

Entre países de Latinoamérica existe una variedad considerable de iniciativas de conserva ción privada en términos de historia, desarrollo, estatus legal y gestión (Hora et al., 2018). Al mo mento de la escritura de este trabajo, según bi bliografía de referencia la Argentina contaba con alrededor de 64 APP, cubriendo una superficie de 0,05% del país (Álvarez Malvido et al., 2021; Hora et al., 2018) aunque FVS ya tenía identificadas 128 que incluían aquellas sin reconocimiento formal (Moreno et al., 2008a). El trabajo reveló que, hasta marzo de 2023, existen al menos 336 APP en la Argentina, incluyendo aquellas sin reconocimiento formal, que cubren un 0,33% de la superficie nacional. En términos relativos a otros países de la región, esta superficie es superior a la de Brasil, que cuenta con una amplia trayectoria en conservación voluntaria con 1.567 Reservas Particulares del Patrimonio Natural (RPPN) pero protegiendo solo un 0,1% de su territorio continental (Governo do Brasil, 2020). Por su parte, Chile cuenta con 2,2% de su superficie protegida bajo gobernanza privada (Nuñez-Avila et al., 2016), Uruguay con un 0,75% (Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 2022) y Paraguay con un 0,76% de su superficie en 40 sitios bajo protección como Reservas Naturales Privadas dentro del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SINASIP, 2022).

Es importante aclarar que el número de APP este probablemente subestimado debido a limi taciones en la generación y actualización de la base de datos. El suministro para completarla depende de la información disponible y accesible de las APP, de la voluntad o posibilidad de los propietarios de compartirla y de la normativa re glamentaria de las provincias. Este último punto está relacionado a la falta de formalización de las iniciativas de conservación en tierras privadas. A su vez la base de datos es dinámica y requiere de una revisión y evaluación constante para mante nerla actualizada. Para el presente trabajo sólo se incluyeron reservas que se encuentran vigen tes a la fecha.

En este trabajo se evidenció que la distribu ción de las APP en el país no es homogénea entre las provincias y ecorregiones, lo que ocurre tam bién con las áreas protegidas estatales (Burkart et al., 2007). Misiones es la provincia argentina que posee la mayor concentración de APP, al igual que la ecorregión Selva Paranaense que ocupa casi la totalidad de la provincia. Misiones cuenta con un Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables desde el año 1984, y fue la primera provincia argentina con un organis mo de incumbencia ambiental de rango minis terial. A su vez cuenta con mecanismos para la creación de APP y muchas OSC orientadas a la conservación trabajando activamente en el área. Coincidentemente, Misiones es la provincia con mayor riqueza de vertebrados y contiene el ma yor número de especies amenazadas del país (Bauni et al., 2022). Su alto grado de protección también puede responder a la tendencia regional en donde los ecosistemas de bosques tropicales concentran los mayores esfuerzos de conserva ción respecto de los sistemas semiáridos o subhú medos o ecorregiones de llanura y de alto valor para la agricultura (Burkart et al., 2007; Álvarez Malvido et al., 2021). En cuanto a superficie pri vada protegida, la provincia de Mendoza, junto con Neuquén y San Juan son las que protegen mayor superficie con menor número de reservas. En cuanto a las ecorregiones, Monte de Mesetas y Llanuras y Monte de Sierras y Bolsones son las que mayor superficie de APP poseen, seguidas por el Chaco Húmedo. Sin embargo, relativo a la superficie de la ecorregión, las Selvas Paranaense y de las Yungas poseen mayor superficie relativa protegida por APP. Por otro lado, Catamarca y La Pampa son las provincias con menor cantidad y superficie de APP. De las ecorregiones terrestres, la Puna no posee iniciativas privadas registradas y Altos Andes posee la menor cantidad, cubriendo solo un 0,2% de la ecorregión. Esto muestra que no necesariamente la mayor cantidad de reservas implica mayor superficie protegida y que esto es variable entre las provincias y ecorregiones de la Argentina. Probablemente esto se deba a diversos factores, como por ejemplo que no todas las pro vincias poseen legislación que reconoce a las APP (12 provincias poseen leyes que las reconocen), factores históricos de colonización del territorio y dinámica de ocupación, o que la elección de un propietario para conservar un sitio no se vincu la con su localización. Es importante que los es fuerzos de creación de ANP se pueden enfocar en provincias y ecorregiones donde no se ha logrado avanzar o cubrir adecuadamente con el sistema de áreas protegidas estatal, generando una plani ficación a nivel nacional para lograr representati vidad ecosistémica. Esta se puede conseguir, por ejemplo, a través de incentivos que brinde tanto el estado nacional como las provincias, a los pro pietarios (exenciones impositivas, subsidios, pro moción de actividades sustentables, entre otras) o incrementando la conectividad funcional entre ANP como uno de los mecanismos sugeridos en la meta 3 del Marco mundial Kunming-Montreal (CBD, 2022).

Al analizar la historia de creación de APP se observó que desde la década del 70 se crean al gunas iniciativas aisladas y hacia finales de los 90 y principios del 2000 se comienza a consoli dar la conservación voluntaria, aumentando el número y superficie de APP hasta el presente. La creación de la RARNAP en el año 2014 proba blemente ayudó a que se visibilizaran las APP en la Argentina. Esta tendencia concuerda con pa trones internacionales, ya que, desde hace pocas décadas, las APP proliferan en el mundo (Nuñez-Avila et al., 2016). En Latinoamérica, a inicios de 1990 se identifican dos tendencias principales para estructurar formas de hacer conservación con participación de la sociedad civil: empiezan a formalizarse leyes nacionales, provinciales, municipales y se da también el establecimiento de reservas con y sin reconocimiento guberna mental y la conformación de redes de reservas naturales privadas, siendo Brasil y Perú países pioneros (Monteferri & Coll, 2009; Moreno et al., 2008b; Solano & Chacón, 2008)

El 10,5% de las APP (de más de 5.000 ha) pro tegen el 73,7% de la superficie protegida bajo go bernanza privada en el país. Por otra parte, más de la mitad de las APP (55,6%) poseen una super ficie menor a 500 ha. Esto es consistente con lo que ocurre en otros países, donde los tamaños de las propiedades de APP tienden a ser menores. En Brasil el 50% de las RPPN tienen una superfi cie inferior a 50 ha mientras que en la Argentina representan el 23,1%. En Brasil las áreas mayo res a 500 ha representan 15% de las RPPN mien tras que en la Argentina el 44,4% (Nuñez-Avila et al., 2016). Las superficies de las propiedades en la Argentina varían según las regiones en las que se encuentran, y esto también se refleja en la extensión de las reservas privadas (Moreno et al., 2008b). Las provincias de Santa Cruz y Chubut, al igual que La Rioja y San Juan, poseen pocas APP, pero de gran tamaño, mientras que Misiones posee muchas reservas, pero de tama ño pequeño (Fig. 3), probablemente asociado al tamaño promedio de las propiedades privadas en esas provincias. Es importante destacar que las APP son consideradas como herramientas com plementarias a las AP estatales y presentan gran diversidad de formas y tamaños, con distintas distribuciones en diferentes países y son valio sas no solo por su extensión sino también porque pueden estar ubicadas en áreas de alto valor o bien contribuir como elementos facilitadores de la conectividad biológica funcional entre ANP (Stolton et al., 2014; Schivo & Bauni, 2020).

En cuanto al tipo de propietarios de APP en la Argentina hay particulares, pequeñas y me dianas empresas agropecuarias, OSC y grandes empresas (Moreno et al., 2008b). En el presente estudio se destaca una alta proporción (60%) de personas físicas propietarias de APP (individuos y/o familias), seguidas por empresas (28%) lo que indicaría que la conservación de las APP es primordialmente un compromiso personal, fami liar, comunitario o corporativo, motivado en su mayoría por un genuino interés por proteger el patrimonio natural (Álvarez Malvido et al., 2021; Stolton et al., 2014). Son muchas y variadas las motivaciones para crear APP y los propietarios tienen múltiples razones para su decisión. En algunos casos, de existir incentivos, la exención de impuestos resulta una motivación o para las empresas la necesidad de obtener sistemas de certificación, como por ejemplo la de FSC para productos de madera (Stolton et al., 2014) o para aportar a su imagen de empresa responsable con el ambiente. Las OSC y las universidades si bien representan una menor cantidad de APP son importantes, representando un 11,8%. Si bien la mayor cantidad de APP están en manos de per sonas físicas, el 67,3% del área territorial de las APP está a cargo de empresas. Estas protegen APP de mayor superficie (casi 54% poseen reser vas de más de 1.000 ha) mientras que el 63% de las personas físicas poseen APP de menos de 500 ha. Esto probablemente se deba a la posibilidad de adquisición de tierras de mayor tamaño por parte de empresas, que, tanto en la Argentina como en el mundo, poseen y manejan áreas pro tegidas (Stolton et al., 2014).

En relación al reconocimiento de las APP en la Argentina es notable que la mayoría de las reservas no cuentan con reconocimiento estatal (60,4%, 203 iniciativas). Esto se puede asociar a la falta de legislación, de incentivos apropiados en el caso de haber legislación, a la falta de difu sión de esas iniciativas, la falta de entendimiento de su relevancia tanto en el sector público como privado, a la falta de seguridad y garantías para tomar la decisión de solicitar el reconocimiento y a que no hay una política a largo plazo que lo promueva. Si bien la definición de UICN de área protegida implica el reconocimiento de la mis ma, en el caso de las privadas, por lo expuesto anteriormente, no es posible obtenerlo en todas las jurisdicciones por autoridades oficiales ni muchas veces por medio de alianzas con OSC. De manera que aun en nuestro país podemos identificar como APP tambien a las iniciativas autodenominadas. Al igual que en muchos paí ses de Latinoamérica, la iniciativa de conserva ción privada en la Argentina surgió a partir del trabajo de las OSC ambientalistas que acceden a comprar sus propias áreas o apoyan a pro pietarios de campos (Capdepón & Durá, 2019; Carminati & Quispe Merovich, 2009; Kamal et al., 2015; Moreno et al., 2008b). Las OSC man tienen un elevado número de reservas naturales en todo el mundo (Capdepón & Durá, 2019). En la Argentina 8,7% (25 reservas) de las APP son propiedades de las mismas, de las cuales tres ade más poseen convenios con otras OSC. El 20,2% de las APP (68) poseen algún tipo de convenio con OSC. Es deseable una mayor participación y vinculación de las organizaciones y los propieta rios de APP debido a que los modelos más próxi mos a los estándares de buena gobernanza son, precisamente, aquellos en los que participan las organizaciones sin ánimo de lucro, bien de ma nera exclusiva o bien en colaboración con otros agentes tanto públicos como privados (Capdepón & Durá, 2019; Cortés-Capano et al., 2018). Las OSC asesoran técnicamente a los propietarios, facilitan el acceso a lineamientos técnicos y de gestión ante organismos estatales o provinciales, apoyan en la planificación y desarrollo de proyec tos de conservación y/o manejo sustentable de los recursos, así como su inclusión en el sistema provincial de áreas protegidas y brindan asesoramiento para conseguir fondos y difusión pública. Estas organizaciones también ofrecen soporte en la gestión para obtener beneficios económicos en caso de que la legislación los contemple. En este sentido, acceder a programas de exenciones impositivas, promoción turística, fondos de con servacion en el marco de la ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos -26.331/07-, entre otros. Así mismo, rea lizan un seguimiento del funcionamiento de las APP y llevan a cabo tareas de educación ambien tal (Cortés-Capano et al., 2018). Sumado a esto, el creciente interés de los propietarios de tierras ha llevado a la formación de varias asociaciones, redes, u organizaciones de propietarios de tierras que comparten información y recursos sobre op ciones de conservación (Kamal et al., 2015). Por ejemplo, desde 2006 la Alianza del Pastizal pro mueve la conservación de los pastizales natura les en campos ganaderos en Uruguay, Paraguay, Brasil y la Argentina donde participan producto res, organizaciones civiles, academia y gobiernos. En el caso de la Argentina, las OSC forman parte de la RARNAP desde su creación. Allí juegan un papel muy importante a través de la difusión de información y como intermediarios entre los pro pietarios privados y el estado y para el intercam bio de experiencias, desafíos y oportunidades.

Aproximadamente el 68% de las APP releva das declaran actividades que compatibilizan la conservación con algún tipo de práctica produc tiva y/o comercial tales como el turismo, la gana dería, la silvicultura o el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Entre estas actividades, el turismo se destaca por ser la más extendida en las APP (44,3%, 148 reservas). Esto coincide con diversos estudios en diferentes partes del mundo que han destacado que el ecoturismo es la actividad más común entre las APP (Langholtz & Brandon, 2001; Mesquita, 1999) y lo que permite el soste nimiento de las reservas que generalmente de penden del presupuesto de sus propietarios. Las APP son escenarios para la puesta en valor de atractivos naturales y culturales, el fomento de actividades turísticas y la prestación de servicios con fines educativos, recreativos o de esparci miento. El turismo, en especial en las APP, puede convertirse en una poderosa herramienta de con servación (Capdepón Frías, 2021). En la mayor parte de las APP, los objetivos de conservación de los ambientes naturales que protegen son los que juegan el papel más importante, y el turismo y otras actividades que generan ganancias, son realizadas con el intento de mantener el esfuerzo conservacionista (Mesquita, 1999).

CONCLUSIONES

Dado que las ANP existentes son insuficien tes para salvaguardar la biodiversidad mundial y contribuir al bienestar humano, el papel de las tierras privadas en la conservación de la biodiver sidad es cada vez más importante (Kamal et al., 2015). En el marco del CDB y las nuevas metas a alcanzar, las APP se presentan como una oportu nidad para complementar los esfuerzos, en parti cular en la Argentina donde las metas están lejos de alcanzarse con tierras públicas debido a la concentración del territorio en manos privadas. Este trabajo visibiliza el importante esfuerzo e incremento de la conservación voluntaria en la Argentina y pone en valor su potencial. Si bien la superficie privada protegida es limitada aún (estimamos que representa un 1,5% en relación al total protegido del país), el número de reservas es elevado (en relación a trabajos previos) y esto se ha conseguido a pesar de escasas políticas pú blicas de incentivos a la conservación en tierras privadas.

Dado que el 84,8% de las APP identificadas en el presente trabajo no se encuentran en la base de datos del SIFAP, este trabajo aporta un insu mo clave, valioso y relevante no solo para que se incluyan en la actualización de la base de datos nacional de ANP, fortaleciendo la transparencia, sino también en la articulación del SIFAP y las bases de datos de ANP nacionales e internacio nales a la base global WDPA. Además, permitiría sumar el esfuerzo de conservación voluntaria en las estrategias nacionales para lograr las metas del acuerdo del CDB para la conservación repre sentativa del país. También es necesario lograr un compromiso de las diferentes jurisdicciones para incentivar, promover, registrar y reconocer a las APP.

Existe una clara oportunidad y necesidad de fortalecer, difundir, desarrollar, informar y pro mocionar las ventajas de la conservación volun taria más allá de los valores naturales per se. La planificación territorial, acorde con una estrate gia y política pública de conservación a nivel na cional en aquellas provincias y ecorregiones con escasa representación de todas las ANP en el sis tema nacional es un espacio de gestión clave para la incidencia del sector privado y las OSC. Si bien la planificación y gestión de la conservación in tegrada en el marco del ordenamiento territorial es complicada por la naturaleza de la propiedad de la tierra y las características sociales y econó micas complejas que están interrelacionadas, las estrategias de conservación deberían apuntar a un modelo que conserve los paisajes o ambientes independientemente de la propiedad (Kamal et al., 2015). Es importante que en la Argentina se consideren diferentes modelos de conservación donde los productores privados, dueños de la ma yor parte del territorio, puedan comprometerse con la conservación de la biodiversidad que al bergan y se desarrollen incentivos acordes a las necesidades y desafíos.

Material suplementario online

Material Suplementario 1. Figuras y tabla de referencias de las áreas bajo protección pri vada de la Argentina. Material Suplementario 2. Archivos electrónicos vectoriales del mapa de áreas bajo protección privada de la Argentina. http://revista.macn.gob.ar/ojs/index.php/RevMus/rt/suppFiles/812/0

uBio

uBio