INTRODUCCIÓN

Desde hace varias décadas, organismos de salud hacen hincapié en la necesidad de abordar la desigualdad de las mujeres en relación con los tratamientos de salud mental y, en particular, la importancia en los tratamientos por consumos problemáticos. En ese sentido, solo 1 de cada 11 pacientes que experimentan consumo problemático ingresa al sistema de salud 1 .

A su vez, según la segunda versión de la Estrategia de la Oficina de las Naciones Unidas en Viena (UNOV, por sus siglas en inglés) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, solo 1 de cada 5 personas que consumen drogas y están en tratamiento es mujer 2 . A nivel nacional, la mayoría de las consultas efectuadas durante 2020 a la línea 141 de atención y contención sobre consumos problemáticos, perteneciente a la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRO-NAR), fueron realizadas por mujeres (65,5%). Sin embargo, en cuanto a la distribución por género según el tipo de consulta realizada, se observa que apenas el 8% de las mujeres que consultaron lo hicieron por ellas mismas, mientras que el 92% restante lo hizo por el problema de consumo de un tercero 3 .

Las bajas tasas de mujeres que inician un tratamiento por abuso de sustancias pueden reflejar las barreras específicas a las que se enfrentan. El término "barreras" se refiere a las razones por las que las personas no utilizan los servicios especializados de tratamiento o no modifican los patrones conductuales que incidirían en su calidad de vida 4 . Dichas barreras están asociadas a diversas variables: desde un alto nivel de estigma por parte de la sociedad y el entorno de las mujeres consumidoras a la reproducción de prácticas estigmatizadas, que se convierten en una barrera al acceso al interior mismo de los tratamientos 5 . A su vez, los antecedentes traumáticos, incluidas las violencias sexuales, pueden hacer que ciertos enfoques o programas de tratamiento mixtos sean menos deseables para las mujeres 6 . La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala como barreras aquellas que están relacionadas con el programa de tratamiento y las que tienen que ver con los condicionamientos sociales, personales y culturales de las mujeres. Asimismo, Stolkiner desarrolla en profundidad cómo los imaginarios sociales y las representaciones de los sujetos también pueden constituirse en barreras específicas, que deben ser tenidas en cuenta a la hora de pensar la accesibilidad de las personas a los servicios de salud. Estas barreras estarían vinculadas a construcciones de sentidos individuales, grupales o colectivos que no refieren a diferencias culturales 7 .

Así, se vuelve necesario diseñar estrategias que sean facilitadoras para el acceso y el tratamiento de las mujeres. Deben contar con un abordaje apto para incidir en el temor al estigma, crear intervenciones de acercamiento y contacto, y desarrollar escenarios de cuidado integral y de agencia de cambio por parte de las experiencias de las mismas mujeres. Los antecedentes sobre el desarrollo de los grupos de apoyo mutuo evidencian una contribución a la posibilidad de generar transformaciones en la concepción de los procesos de malestar y salud mental, aportando una dimensión colectiva que amplía la tradicional atención que tendía a la medicalización e institucionalización de los padecimientos 8 .

Hay una tendencia a reconocer los sesgos acerca de las representaciones y la comprensión de las circunstancias de las mujeres en el consumo de sustancias psicoactivas, que responde a la importancia y la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la investigación social, en general, y en el campo de estudio de las drogas, en particular. Esta demanda surge principalmente en 1985 tras la III Conferencia Mundial de la ONU sobre mujeres 9 . En ese sentido, Maffía plantea que el ''ocultamiento'' de las mujeres en el consumo problemático, como contrapartida de la "invisibilización de las mujeres", se da en las mismas instituciones que permanecen inactivas frente a la situación sanitaria desigual y, a su vez, proporcionan los datos que la demuestran 10 . Es por ello que cada vez más investigaciones tienden a poner de manifiesto dicho ocultamiento y registran diferencias específicas en relación con los efectos del consumo, los motivos de inicio de consumo de las mujeres y el modo en que este se ve atravesado por los mandatos y estereotipos de género. Se ha evidenciado que muchos síntomas presentados por las mujeres son manifestaciones de conflictos internos, que viven en relación con el género construido desde el contexto sociocultural 11 .

Desde SEDRONAR, a partir de la implementación de la guía Lineamientos para abordar los consumos problemáticos de sustancias desde una perspectiva de géneros y diversidad se propone un cambio de paradigma, que supone revisar la concepción del problema de los consumos y trazar políticas públicas coherentes a dicho enfoque 12 . Esta Secretaría plantea que, para poder intervenir con las mujeres consumidoras, es necesario pensar diferentes cuestiones, tales como: ¿qué es ser una mujer?; ¿qué significa vivir en un contexto donde el consumo es lo central?; y ¿dónde está el patriarcado? 13

Es por ello que en el presente artículo se toma como punto de partida la importancia de la perspectiva de género, no como variable sexual, sino como categoría analítica (entendiendo el género como un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias percibidas entre los sexos y como forma primaria de relaciones significativas de poder) 14 . Según la ONU, la incorporación de una perspectiva de género es una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres y diversidades sexuales, sean un elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de políticas y programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales 15 .

Si se generan oportunidades orientadas a transformar la vida de las mujeres y realizar aportes a los estudios desde una perspectiva de género, se podrá mejorar la efectividad de las estrategias de intervención en los tratamientos. El trabajo tuvo como objetivo explorar las intervenciones que podrían funcionar como facilitadoras para alojar y escuchar a las mujeres. Se tomó como experiencia la creación de un grupo de mujeres dentro del Dispositivo Pavlovsky (DP) para el tratamiento de los consumos problemáticos, el cual supuso un abordaje posible para tener en cuenta las especificidades mencionadas anteriormente.

MÉTODOS

El estudio se valió de un enfoque mixto con énfasis cualitativo. Se realizó un relevamiento de las experiencias de 33 mujeres que participaron, al menos una vez, del grupo de mujeres del DP para los consumos problemáticos entre julio de 2020 (creación del grupo) y julio de 2022 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El DP es una propuesta ambulatoria e intensiva. Se trata de un dispositivo implementado por un equipo interdisciplinario de terapeutas (licenciados en psicología, psicodrama y operador socioterapéutico) y psiquiatras con especialización en el trastorno por uso de sustancias que, dentro de un marco preestablecido de sesiones individuales y grupales, discurre en varios programas. Las características específicas de la propuesta general ya fueron descriptas en otro estudio 16 .

La propuesta terapéutica del presente estudio consistió en un grupo de mujeres surgido en el contexto de la cuarentena impuesta en 2020 a partir de la pandemia por COVID-19. Era un espacio terapéutico para abordar la especificidad de las experiencias de consumo de las mujeres en tratamiento y generar mayores condiciones de abordaje para trabajar la recuperación. La modalidad del grupo fue virtual, con encuentros de frecuencia semanal y duración de 90 minutos. La coordinación fue llevada a cabo por diferentes terapeutas del equipo en co-terapia. Se trató de un grupo abierto para las mujeres en tratamiento dentro del DP; en cada encuentro podían incorporarse pacientes nuevas y salir otras. El número de participantes por encuentro fue en promedio de 10 mujeres (máximo: 15 participantes; mínimo: 5).

Durante el transcurso del grupo, se incluyeron reuniones semanales del equipo coordinador para planificar temas, disparadores, consignas y dinámicas. Esto supuso la utilización de diversos materiales como videos, poemas y notas de actualidad para explorar diferentes temáticas (unidades de análisis) que articularan la vida de las mujeres en el marco del tratamiento.

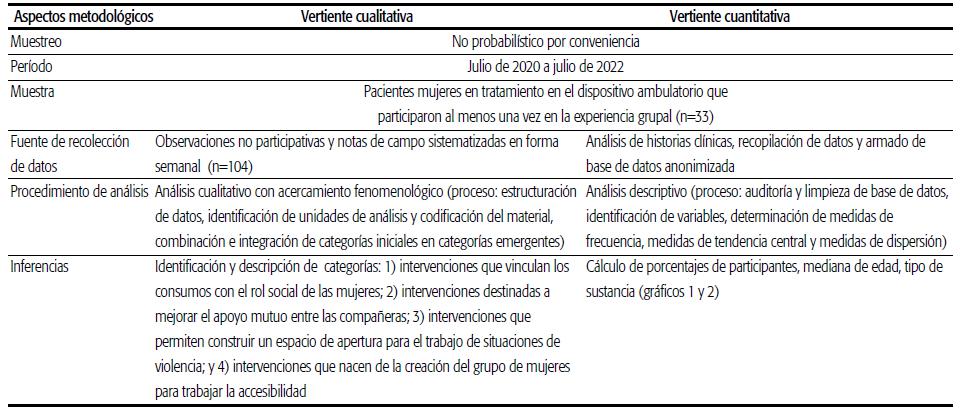

Debido a la naturaleza compleja del fenómeno y con la intención de integrar datos cuantitativos que revelen el efecto de la creación del grupo con evidencia cualitativa de las vivencias de las participantes durante los tratamientos, se utilizó una estrategia metodológica mixta con preponderancia cualitativa para la recolección, el procesamiento y el análisis de la información (ver Tabla 1). Las técnicas para la recolección de datos fueron ejecutadas en forma concurrente: observaciones no participantes (sistematizadas a través de las notas de campo luego de cada sesión grupal, en forma semanal y durante el período consignado) y revisión de datos anonimizados de historias clínicas en concordancia con la Ley 25326 de Protección de los Datos Personales. El tipo de muestreo fue no probabilístico consecutivo. Tuvo como población de referencia al total de pacientes asistidos en el DP en el período de la investigación (286 pacientes) y como población objetivo a las mujeres asistidas en el DP (79 mujeres); a partir de ellas, se incluyó en esta investigación la muestra de pacientes que habían concurrido al menos una vez al grupo terapéutico de mujeres (33 mujeres).

Con el propósito de describir el significado de las experiencias de las participantes y descubrir los elementos en común surgidos de la vivencia en una propuesta terapéutica específica, los datos de las observaciones y notas de campo fueron analizados mediante un acercamiento fenomenológico 17 . Los datos fueron recopilados y organizados, y mediante codificación se identificaron unidades de análisis (ejemplos: estereotipos, prácticas, episodios de violencia, tipologías, roles). Luego se elaboraron categorías iniciales, que fueron relacionadas, agrupadas y combinadas en cuatro categorías para la descripción de resultados. A su vez, de las historias clínicas se extrajeron el número total de pacientes y de mujeres atendidas en el DP, el número anual de participantes en el grupo de mujeres, su edad y el tipo de consumo problemático que motivó la consulta al inicio del tratamiento (Tabla 1). A fin de enriquecer los análisis cualitativos de las vivencias de las pacientes, los datos se integraron con las cifras descriptivas de la muestra y los datos del número de participantes que llegaron al espacio y se mantuvieron en la propuesta en los años de implementación.

La investigación no requirió aprobación de un Comité de Ética porque se trató de una evaluación del funcionamiento al interior de un programa. Todas las participantes dieron su consentimiento escrito para el uso de datos y la publicación de información para este artículo.

RESULTADOS

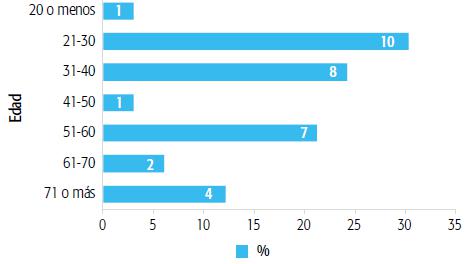

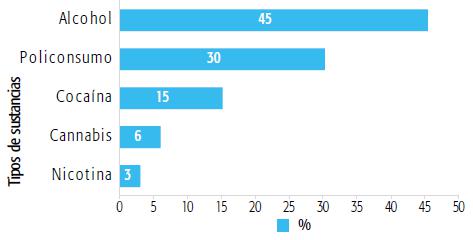

El análisis cuantitativo-descriptivo de las historias clínicas demostró variabilidades en términos de edad de las participantes (mediana [IC25%-IC75%] de 38 [28-55]; rango de entre 17 y 83 años) (ver Gráfico 1) y tipo de sustancias que motivaban la consulta (ver Gráfico 2). La característica del grupo (abierto) puso de manifiesto el punto de vista de cada participante en diferentes momentos del tratamiento respecto a tiempo cronológico de tratamiento, abstinencia o no de sustancias, antecedentes de otros tratamientos, percepciones y proyectos de vida, lo cual potenció una estrategia facilitadora para la articulación de diferentes experiencias y permitió mayor diálogo y apertura para mejorar el apoyo mutuo entre las participantes y compañeras del grupo.

Los datos relevados al interior del DP muestran que en el transcurso del período de tiempo situado del estudio, antes de la creación del grupo, el porcentaje de mujeres correspondiente al total de usuarios representaba el 17% y que luego de su creación fue del 28%, con variaciones entre 2021 y 2022 de hasta el 34%. A su vez, del total de mujeres que habían asistido al menos a uno de los 20 o menos Rl 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71 o más programas (entrevistas de admisión o ingreso, Tratamiento Ambulatorio Intensivo [TAI], programa focalizado en la Terapia Dialéctico-Conductual y Trastorno por Uso de Sustancias [DBT, por sus siglas en inglés: Dialéctica! Behavior Therapy/TUS] o Dispositivo de Noche [DN]), hubieran o no discontinuado luego el tratamiento, el 42% concurrió al menos una vez al grupo de mujeres.

De los datos recogidos durante las observaciones no participantes y su posterior análisis fenomenológico a partir de las experiencias al interior del grupo de mujeres, se desprenden cuatro categorías: intervenciones que vinculan los consumos con el rol social de las mujeres, intervenciones destinadas a mejorar el apoyo mutuo entre las compañeras, intervenciones que permiten construir un espacio de apertura para el trabajo de situaciones de violencia e intervenciones que nacen de la creación del grupo de mujeres para trabajar la accesibilidad.

INTERVENCIONES QUE VINCULAN LOS CONSUMOS CON EL ROL SOCIAL DE LAS MUJERES

Se trabajó sobre los estereotipos de género a partir de las representaciones de las pacientes sobre expectativas y mandatos asociados al hecho de identificarse como mujeres. Sobre la base de la expectativa social de estar al servicio y cuidado de las personas, las mujeres identificaron el rol de cuidadoras en su entorno social como un obstáculo para el pedido de ayuda; relataron experiencias de cuidado y sostén a otros miembros de sus familias y la dificultad de centrar sus experiencias en ellas mismas, lo que conllevaba expresiones afectivas de vergüenza y aislamiento respecto a la posibilidad de hablar de sus consumos. Asimismo, resaltaron reiteradamente dificultades en el modo de vincularse con otras mujeres de su familia o entorno social más amplio, con lo que el grupo de mujeres se convirtió en un nuevo espacio para elaborar dichas tensiones.

INTERVENCIONES DESTINADAS A MEJORAR EL APOYO MUTUO ENTRE LAS COMPAÑERAS:

Las intervenciones para trabajar sobre el pedido de ayuda y el poder compartir experiencias de episodios de consumo, conflictivas vinculares, situaciones no elaboradas y otras temáticas surgidas en los grupos resultaron en la integración de dichos aspectos a partir de las resonancias respecto a las creencias y representaciones personales y sociales de cada una en relación con los mandatos de género. Un grupo de pacientes marcó como facilitador de dicho proceso la posibilidad de trabajar estos aspectos en el marco de un grupo exclusivo para mujeres. De todos modos, aparecieron dificultades en identificar otros roles asociados a las mujeres para ampliar las experiencias personales.

Se mencionaron experiencias donde no se contaba por fuera del tratamiento con un grupo de mujeres con quienes apoyarse y sostenerse. Esto ayudó en algunos casos a vencer el prejuicio (extendido en los primeros tiempos también a algunos profesionales) respecto a que no es necesario incorporar un grupo de mujeres a los tratamientos. Así, el intercambio de experiencias resultó una intervención facilitadora en relación con el apoyo mutuo, a la vez que permitió mayor adherencia a los objetivos y herramientas específicos del tratamiento gracias al contraste de experiencias anteriores.

INTERVENCIONES QUE PERMITEN CONSTRUIR UN ESPACIO DE APERTURA PARA EL TRABAJO DE SITUACIONES DE VIOLENCIA

Las mujeres enfatizaron este tipo de intervenciones. Durante el proceso grupal, reconocieron situaciones de violencia silenciadas y las consecuencias en sus vidas y en relación con el consumo. Las situaciones de violencia en múltiples formas y escenarios también estuvieron asociadas al maltrato en espacios terapéuticos donde no se sintieron escuchadas y valoradas. Algunas percepciones pusieron de relieve creencias y prejuicios de profesionales asociados a la "inestabilidad emocional", la "locura" y la "dependencia" como forma exclusiva y cerrada del modo de presentación de las mujeres en los tratamientos por consumos problemáticos, que tiende a reproducir modelos patriarcales, paternalistas y androcéntricos.

La importancia de ser protagonistas de sus procesos de recuperación y de estar acompañadas marcó el modo en que se sintieron alojadas las mujeres. El grupo sostuvo la posibilidad de ser escuchadas en un clima de confianza y seguridad. Sin embargo, esto no supuso la intervención específica en la problemática de escenarios complejos, como abuso sexual, sino que ayudó a pensar sobre la temática y tomar conciencia de los múltiples escenarios de maltrato y violencia a los que las pacientes habían sido expuestas, así como de los escenarios donde el trato desigual y la desigualdad de oportunidades habían estado presentes en sus vidas.

INTERVENCIONES QUE NACEN DE LA CREACIÓN DEL GRUPO DE MUJERES PARA TRABAJAR LA ACCESIBILIDAD

El grupo permitió ensayar otro modo de vinculación entre las mujeres, distinto al que habían asociado previamente, trabajando sobre los prejuicios y las historias de vida de cada una. Esto incluyó actividades desde una dimensión dialógico-discursiva y prestó atención a la diferencia sin clausurar modos de vivenciar heterogéneos. En ese sentido, las mujeres mencionaron la importancia de escuchar los relatos de sus pares en contraste con experiencias en los grupos mixtos, donde el mayor porcentaje de pacientes varones (72%) y la variación de horarios y programas dificultaban el encuentro con compañeras. A su vez, supuso articular las demandas y herramientas específicas del DP con los objetivos y características particulares del grupo de mujeres. Esto posibilitó mejoras en la accesibilidad (entendida desde una perspectiva relacional, que tiene en cuenta tanto las condiciones y los discursos de los servicios como las condiciones y representaciones de los sujetos, manifestadas en la modalidad particular que adquiere la utilización de los servicios 18 ).

DISCUSIÓN

El presente estudio refleja la importancia de trabajar la perspectiva de género al interior del tratamiento de un modo transversal, para lograr el mayor acercamiento de las mujeres a un espacio con un abordaje específico y diseñar propuestas acordes a sus necesidades. Cuatro categorías emergentes mostraron ser importantes al momento del ensamblado de una estrategia terapéutica: intervenciones que vinculan los consumos con el rol social de las mujeres, intervenciones destinadas a mejorar el apoyo mutuo entre las compañeras, intervenciones que permiten construir un espacio de apertura para el trabajo de situaciones de violencia e intervenciones que nacen de la creación del grupo de mujeres para trabajar la accesibilidad.

Así, la incorporación de un grupo de mujeres en el DP resultó una estrategia clave tanto para lograr mayor accesibilidad y permanencia en dicha propuesta (reflejadas en el porcentaje de participantes y su crecimiento anual) como para proporcionar una oferta terapéutica en la que la mayoría de las pacientes registraron patrones de comportamiento y diversificaron las herramientas propias (representadas en la descripción de categorías emergentes).

El Consejo Federal de Políticas Integrales sobre Drogas (COFEDRO) señaló que "los problemas de consumo están múltiplemente determinados por diferentes variables que nos atraviesan como sociedad y como personas", a la vez que "son un tema de Derechos Humanos y se relacionan con el cuerpo, el trayecto de vida de cada quien, la posibilidad de acceso a la salud y las condiciones de vida" 19 . En ese sentido, es importante trabajar sobre las variables que se ponen en juego. Para ello, los mandatos de género representan —no solo en las mujeres, sino en todas las personas— condiciones diferentes respecto a las expectativas, prejuicios, creencias y manifestaciones en las experiencias de consumo. Asimismo, estos factores se ponen de manifiesto en las propias experiencias de los equipos de salud que diseñan y llevan a cabo propuestas de tratamiento.

Es necesario construir espacios de cuidado integral, donde la perspectiva de género sea transversal a las propuestas y se incluya como dimensión de análisis en los estudios de la temática y al interior de los tratamientos. A los fines del presente artículo, el estudio se basó en las perspectivas de las participantes de la experiencia en un grupo de mujeres. Eso no implica sesgar la lectura ni dejar de reconocer el trabajo importante que se debe realizar con los varones y la comunidad LGBTI+, con el objetivo de ampliar los relatos de sus experiencias, impedir que se perpetúen estereotipos de género y abordar la diversidad, respetando los derechos de las personas.

El trabajo sobre las barreras al interior de los tratamientos contribuye a reducir el temor al estigma y facilita oportunidades de acceso. Asimismo, la construcción de espacios de participación activa y colectiva de la población en cuestión, con la que se redefinen sus problemas y los modos de encararlos, propicia la capacidad de agencia de los individuos y las comunidades 20 . En ese sentido, es importante trabajar sobre las representaciones de las personas en tratamiento y sus necesidades, ya que disponen de un conocimiento útil y valioso al que no se puede llegar por otras vías. Para ello, los abordajes grupales específicos permiten hacer foco en la experiencia como herramienta, indagando nociones de cuidados, vivencias y experiencias a partir del apoyo mutuo, la inclusión, el respeto y los saberes no disciplinares, e incluyendo la relación entre los profesionales de salud y las personas en tratamiento como un eje indispensable para alentar a estas a convertirse en participantes activas de su recuperación.

Ninguna intervención por sí misma ejemplifica un modelo ideal de abordaje para trabajar sobre las condiciones mencionadas anteriormente, ni resulta facilitadora de modo exclusivo si no se articula con un programa, servicio, organización o grupo y no se tiene en cuenta el análisis consecuente. Resulta entonces crucial la calidad de las relaciones al interior del equipo y que allí se pongan en juego la receptividad, el respeto por la diversidad, la calidez y la inclusión de todas las voces. Según Pichon-Riviere, a mayor heterogeneidad de los miembros de un grupo (regida a través de la diferenciación de los roles desde los cuales cada miembro aporta su bagaje de experiencias vividas, sus conocimientos adquiridos y también sus diferencias), la suma de información se potencia y da lugar a un cambio cualitativo y a una mayor productividad 21 .

Por último, es importante profundizar sobre abordajes relacionados con las situaciones de violencia en sus múltiples formas para propiciar un contexto adecuado, que permita trabajar dicha temática en su complejidad. Así lo refleja el último informe de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) perteneciente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que concluye que la violencia de género constituye un hecho desestructurante para el psiquismo, cuyas consecuencias y particularidades dependen de la articulación de distintas variables: el tipo de violencia padecida; el tiempo de exposición a la violencia y la gravedad del daño físico o psicológico; la historia de vida y la reedición de violencias previas; los recursos psíquicos con los que cuente la persona; el apoyo y sostén familiar, social e institucional; y la independencia económica que facilite la toma de decisiones y la posibilidad de su sostenimiento 22 . Para ello, las condiciones del tratamiento y de los programas representan abordajes más efectivos si se trabaja en servicios integrales y orientados sobre el trauma, que permiten mejorar los síntomas en comparación con la atención habitual 6 .

RELEVANCIA PARA LA INVESTIGACIÓN EN SALUD

Es importante estudiar las intervenciones facilitadoras para las mujeres en los tratamientos por consumos problemáticos desde un enfoque de género. Esto permite acompañar a las mujeres consumidoras en sus experiencias de un modo más efectivo, generar mejores condiciones de accesibilidad y permanencia en los tratamientos y, a su vez, obtener información valiosa sobre las experiencias y necesidades específicas, lo cual ayuda a combatir sesgos y prejuicios de los profesionales para diseñar abordajes más adecuados, eficaces y en compromiso ético-político con los derechos de todas las personas.