Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Revista argentina de cirugía

versión impresa ISSN 2250-639Xversión On-line ISSN 2250-639X

Rev. argent. cir. vol.109 no.4 Cap. Fed. dic. 2017

Carta científica

Enfermedad quística de la vía biliar principal en una paciente embarazada

Cystic disease of the main bile duct in a pregnant patent

Martin Varela Vega, Gonzalo San Martin, Martin Abelleira, Alejandro Etlin, Martin Harguindeguy, Alejandro Leites

Servicio de Cirugía Hepato Bilio Pancreá-tica. Departamento de Cirugía General. Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Montevideo. Uruguay

Los autores declaran no tener conflictos de interés

Correspondencia: Martin Varela Vega E-mail: martinvarelav@gmail.com

Recibido el 17 de enero de 2017

Aceptado el 08 de junio de 2017

RESUMEN

El quiste de colédoco o enfermedad quística de la vía biliar (EQVB) es la malformación benigna más frecuente de la vía biliar, con una incidencia de 1/100 000 habitantes. Se da más a menudo en niños y adolescentes, especialmente en el sexo femenino.En ocasiones permanece silente hasta la adultez, siendo su diagnóstico un hallazgo imagenológico. La dilatación quística de la vía biliar genera estasis biliar, siendo elemento predisponente para la formación de litasis primitivas del colédoco, y en el 17,5% puede presentar en la evolución degeneración maligna.

Presentamos un caso de diagnóstico y resolución en nuestro servicio, en una paciente de sexo femenino de 16 años de edad, que consulta por cuadro compatble con colangitis, cursando un embarazo de 16 semanas de gestación.

Palabras clave: enfermedad quística de la vía biliar, quiste de colédoco.

ABSTRACT

Choledocus cystic disease is the most frequent benign malformaton of de biliary tract, with an inci-dence of 1/100 000 people. It occurs more ofen in children and teenagers, especially in young women. Occasionally, it remains silent untl adulthood and itis diagnosis may occur as a finding afer an imaging study. Cystic dilataton of the biliary tract produces biliary stasis, which is a predisposing factor for the formaton of primary stones of the common bile duct, and in 17.5% of cases it may present malignant degeneraton. We present a 16 year old female patent who presented with symptoms of cholangitis, being 16 weeks pregnant.

Keywords: cysticdisease of the biliary tract, choledocalcyst.

El quiste de colédoco o enfermedad quís-tica de la vía biliar (EQVB) es la malformación benigna más frecuente de la vía biliar. Se da más a menudo en niños y adolescentes, especialmente en el sexo femenino (3 a 1 con respecto al sexo masculi-no)1. Algunos autores describen una incidencia de 1/100 000 habitantes, algo mayor en los países de Oriente. En el 60% de los casos se detectan antes del año de vida2. En ocasiones permanece silente hasta la adultez; su diagnóstico es un hallazgo imagenológico.

La EQVB genera estasis biliar, elemento predisponente para la formación de litasis primitivas del colédoco. Se reconoce en la EQVB la capacidad de ma-lignización, aumentando el riesgo de sufrir un cáncer de la vía biliar unas 20 veces. En las series en las que no se realizaron procedimientos resectivos sino derivativos se encontró que el 50% presentó un cáncer de la vía biliar a los 10 años. En una serie de Todani3 con una recopilación de 881 casos, el 17,5% presentó degeneración maligna. El 83% de los casos fueron adenocarcinomas, aunque también se han descripto casos de carcinomas escamosos.

Existen varias clasificaciones morfológicas de las anomalías quísticas de la vía biliar intrahepática y extrahepática. La más usada hasta hoy es la Clasificación de Todani, últma modificación del año 2012 (Fig. 1)1.

En ocasiones, la enfermedad es asintomática; su diagnóstico es un hallazgo imagenológico.

Clásicamente se describe la tríada de dolor en hipocondrio derecho, ictericia y masa palpable, si bien esta solo se da entre el 30-40% de los casos4. Más raramente pueden presentarse a través de alguna complicación: colangitis, abscesos hepáticos poscolangíticos o cirrosis biliar secundaria.

La ecografia es un estudio accesible y con gran sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de lesiones a nivel de la vía biliar principal y acceso-ria3. Rápidamente ha ganado terreno la resonancia magnética, que presenta como ventaja ser un estudio no irradiante, que mediante una colangiorresonancia permite el mapeo de la vía biliar con una apreciación exacta de la lesión y sus relaciones. Dadas su inocuidad y alta sensibilidad (96-100% según un estudio publicado en 2013) está reemplazando rápidamente a la CPRE (colangiopancreatografia retrógrada endoscópica) en el estudio preoperatorio de la EQVB, constituyendo el procedimiento de referencia (estándar de oro) para su valoración5.

Clasificación de Todani modificada (2012)1

El tratamiento de la EQVB es principalmente quirúrgico; la cirugía permite la resección completa de la lesión con el restablecimiento del fujo biliar mediante una anastomosis biliodigestiva. Ya casi no se usan de elección los procedimientos derivativos, que dejan la lesión in situ con riesgo de degeneración maligna. Liu y col. publicaron, en un estudio en 2007 sobre una serie de 122 pacientes, una tasa de aparición de cáncer tardío del 33,3% en las resecciones parciales vs. el 6% en la resección total. La mediana de seguimiento fue de 10 años4.

La táctica quirúrgica depende del tpo de lesión quística y su topografia. En los quistes tpo I (como es el caso de nuestra paciente) corresponde la colecistectomía y exéresis completa de la vía biliar extrahe-pática, con reconstrucción a modo de hepático-yeyuno anastomosis. Los quistes laterales de colédoco (tpo II) se tratan mediante resección y eventual cierre sobre tubo de Kehr. En caso de quistes con compromiso distal y/o pancreático (tpo III) menores de 3 cm puede realizarse una esfinterotomía endoscópica y, si son de mayor tamaño, puede hacerse escisión transduodenal del coledococele con eventual reimplantación del conducto pancreático en la pared duodenal8.

La presencia de lesiones intrahepáticas complejiza el tratamiento. En el tpo IV se suele recomendar

la resección completa de la vía biliar extrahepática, con hepatectomía del segmento o lóbulo afectado (generalmente izquierdo). En el tpo V (Caroli), en ausencia de cirrosis, y si la enfermedad se localiza en un solo lóbulo hepático, corresponde una hepatectomía parcial. Si las lesiones son bilaterales, pero no hay fbrosis portal, está indicado mejorar el drenaje biliar mediante hepát-co-yeyuno anastomosis. En caso de lesiones bilaterales con fbrosis y cirrosis portal (síndrome de Caroli) está indicado el trasplante hepático 6,8.

Los métodos endoscópicos invasivos (CPRE) permiten topografiar la lesión, la extracción de litasis y colocación de stentis (endoprótesis) a fin de contemporizar a un paciente que debuta con una complicación, para actuar en diferido ofreciendo una solución quirúrgica definitiva.

A continuación presentamos un caso de diagnóstico y resolución en nuestro servicio.

Caso clínico: se trata de una paciente de sexo femenino de 16 años que cursa un embarazo de 16 semanas y consulta por cuadro de dolor tpo cólico en epigastrio e hipocondrio derecho, ictericia y coluria.

El hepatograma muestra un patrón de colesta-sis obstructiva. La ecografia informa como hallazgo una gran dilatación quística del colédoco de 10 × 7 cm, sin imágenes heterogéneas en su interior, con dilatación de la vía biliar intrahepática.

Valorada por cirujanos en conjunto con equipo de ginecología, se interpreta el cuadro como una colan-gitis aguda en el contexto de una enfermedad quística de la vía biliar principal. Se inicia tratamiento médico sobre la base de la restricción de la vía oral y antbiot-coterapia, con buena respuesta.

Se realiza colangiorresonancia magnética, estudio aprobado por la FDA de los Estados Unidos (categoría C) para pacientes en estado de gravidez, ya que no se han demostrado efectos teratogénicos. Esta evidencia un voluminoso quiste a nivel del pedículo hepá-tico de 8 cm de diámetro, con comunicación lateral con el conducto cístico (dilatación tpo 1 de la clasificación de Todani) (Fig. 2).

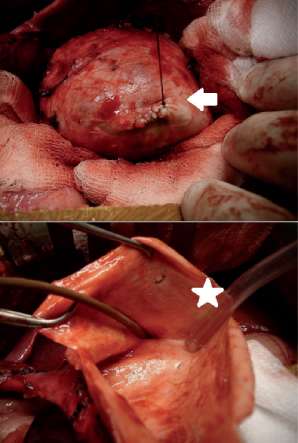

Tras una buena respuesta al tratamiento médico, se decide postergar la cirugía resectiva hasta que haya finalizado el embarazo. Parto y puerperio sin incidentes. Seis meses después se realiza resección de la lesión quística y la vesícula, restableciendo la continuidad biliodigestiva mediante hepático-yeyuno anastomosis en Y de Roux, mediante cirugía por vía laparotómica; se encuentra en el interior del colédoco bilis más espesa con sedimento de barro biliar (Fig. 3). Alta a los 6 días, con buena evolución posterior.

Asistmos al caso de una enfermedad poco frecuente que se presentó cursando una complicación aguda: una colangitis probablemente por barro biliar, en el contexto de una enfermedad quística de la vía biliar principal, y en una paciente embarazada. En la literatura se ha descripto la incidencia de litasis dentro de las dilataciones quísticas en la vía biliar del adulto en torno al 72% de los casos2. Tanto el embarazo como la presencia de una dilatación quística de la vía biliar son factores de riesgo para las complicaciones litásicas.

Colangiorresonancia magnética. Se observa claramente el quiste de colédoco (fecha blanca) y la vesícula desplazada a su derecha, y la dilatación de la vía biliar intrahepática. Feto único en útero

Los pasos diagnósticos y terapéuticos fueron hechos tomando en cuenta en todo momento fundamentalmente dos cosas: la presentación clínica y el estado de gravidez de la paciente. Por lo tanto realizamos estudios paraclínicos no teratogénicos como la paraclínica humoral, el apoyo de la ecografia y una colangiorresonancia magnética.

Se realizó tratamiento en dos tempos: el tratamiento médico de la complicación aguda y se reservó la cirugía para un tempo razonable después del parto. Es preciso tener en cuenta que la EQVB puede presentar otras complicaciones agudas (colangitis, pancreat-tis) si se la deja librada a su evolución natural, y que la degeneración maligna es más probable en los pacientes en los que el diagnóstico se hace a edades más avanzadas2.

Intraoperatorio. Voluminoso quiste de colédoco (flecha blanca). Apertura evacuando el contenido (estrella)

En cuanto a la reconstrucción del drenaje biliar, clásicamente se realiza de dos formas: mediante una hepaticoduodenostomía, o mediante una hepático-ye-yuno anastomosis en Y de Roux. En un metanálisis que recoge seis trabajos con una serie de 679 pacientes, en el 61% se realizó anastomosis hepático-duodenal. En el 39% restante se realizó hepático-yeyuno. Ambos procedimientos tenen similares tasas de fuga biliar, estenosis de la anastomosis, sangrado y tempo operatorio. Las únicas diferencias fueron el menor tempo de estadía hospitalaria en el caso de la anastomosis hepático-duodenal, mientras que la hepático-yeyuno presentó menor incidencia de refujo alcalino posoperatorio y gastritis 7.

A modo de conclusión, la EQVB es una condición congénita rara que se presenta más frecuentemente en niños y adolescentes. Puede ser asintomática, o presentarse a través de alguna de sus complicaciones, como la colangitis o la pancreatitis. Tiene un elevado riesgo de malignización si no se realiza tratamiento quirúrgico. La cirugía resectiva asociada a una anastomosis hepático-yeyunal a modo de restablecimiento del tránsito biliar es el procedimiento de referencia (estándar de oro) para el tratamiento de esta enfermedad, con buenos resultados a mediano y largo plazo. Presentamos el caso de una paciente con una enfermedad rara y compleja, que se manifestó mediante una de sus complicaciones en el contexto de un embarazo. Se realizaron los estudios diagnósticos correspondientes y se ofreció un tratamiento quirúrgico sin complicaciones

1. Kahn S, Nagorney D. Bile duct cystis in adultis. In: Jarnaging W (chief editor). Blumgart´s surgery of the liver, biliary tractis, and pan-creas. 5th ed. Estados Unidos: Elsevier ; 2012. pp. 707-18. [ Links ]

2. Khandelwal C, et al. Diagnosis and managment of choledochal cyst. Indian J Surg. 2012; 74(5):401-6. [ Links ]

3. Watanabe Y, Todani T. Bile duct cancer developed afer cyst ex-cision for choledochal cyst. J Hepatobiliary Pancreat Surg. 1999; 6(3):207-12. [ Links ]

4. Liu YB, et al. Congenital choledochal cystis in adultis: twenty-fve-year experience. Chin Med J (Engl). 2007; 120(16):1404-7. [ Links ]

5. Sacher VY, et al. Role of magnetic resonance cholangiopancreatography in diagnosing choledochal cystis Case series and review. World J Radiol. 2013; 5(8):304-12.

6. Cerwenka H, et al. Bile duct cyst in adultis Interventonal treatment, resecton, or transplantaton? World J Gastroenterol. 2013; 19(32):5207-11.

7. Narayanan SK, et al. Hepaticoduodenostomy versus hepaticojeju-nostomy afer resecton of choledochal cyst: a systematic review and meta-analysis. J Pediatr Surg. 2013; 48(11):2336-41.

8. Domínguez Comesaña E. Dilataciones congénitas de la vía biliar. Cir Esp. 2010; 88(5):285-91.