Introducción

Una proporción significativa de los mercados laborales en los países en desarrollo y en América Latina pertenece al sector informal , con importantes variaciones de país en país (Weller, 2009; Jiménez Restrepo, 2012; OIT, 2014b; Loayza, 2016; Temkin y Cruz Ibarra, 2019). Para el caso de México, las estadísticas laborales muestran que seis de cada 10 personas ocupadas en el país están trabajando en la informalidad (Rodríguez-Oreggia, 2007), es decir, 31.3 millones de personas en el país tienen acceso limitado o nulo a mecanismos de protección social y no están amparados por la legislación laboral (OIT, 2020). Es así como la tasa de informalidad se ha mantenido estable en los últimos años (OIT, 2014a; Temkin y Cruz Ibarra, 2019).

Desde el análisis de los mercados de trabajo, se ha explicado la existencia de empleos informales desde distintas perspectivas teóricas. Una de ellas hace referencia a la teoría de la elección racional, en la que se establece que el resultado de un análisis costo-beneficio determina la elección de ser formal o no. El individuo o agente puede encontrar características atractivas en el empleo informal, como la administración del tiempo, la autonomía o la evasión de regulaciones e impuestos, por lo que la decisión de estar en la informalidad es voluntaria y le podría proporcionar mayor bienestar a los agentes (Maloney, 1999; Jiménez Restrepo, 2012; Lara, 2013).

Otra explicación teórica-analítica establece que la informalidad es producida por la existencia de mercados laborales segmentados o duales, fomentados por la presencia de regulaciones o marcos normativos estrictos o poco claros, por el desconocimiento de la ley o por la incapacidad de las empresas para pagar el costo de la formalidad (Fields, 2011; La Porta y Shleifer, 2014; OIT, 2014a). En este caso, la informalidad es una decisión involuntaria: aunque los empleados del sector informal prefieran un empleo formal, enfrentan costos muy altos para cambiar de segmento laboral, lo que incluso puede inhibir la búsqueda de un empleo formal.

Maloney (1999) señala que el mercado laboral mexicano se caracteriza por un elevado número de transiciones del empleo informal al empleo formal, y viceversa, en las que no se obtienen mejoras de ingreso significativas por estar en la formalidad. Ello se ha considerado como evidencia de que la decisión de permanecer en la informalidad es racional y voluntaria, particularmente para los autoempleados (Bosch y Maloney, 2010) o para trabajadores poco cualificados (Gong y van Soest, 2002); aunque también existe evidencia de que la probabilidad de permanecer en el sector informal aumentó drásticamente entre inicios de los 90 y mediados de la siguiente década (Rodríguez-Oreggia, 2007), lo cual habría requerido un cambio sustancial en los determinantes de la informalidad o en las preferencias no observadas por la informalidad en ese período.

Estudios realizados en otros países en desarrollo también han analizado las transiciones entre la formalidad y la informalidad, buscando determinar si la decisión de permanecer de manera informal puede considerarse voluntaria o involuntaria; incluso han indagado sobre las características que facilitan las transiciones. Por ejemplo, con datos panel para Turquía, entre 2006 y 2009, Tansel y Acar (2017) encuentran una movilidad baja hacia el sector formal desde la informalidad, sin que esto se modifique sustancialmente conforme el período de análisis es mayor. Por su parte, Canavire-Bacarreza, Urrego y Saavedra (2017) utilizan una estrategia de pseudo-panel con datos para Bolivia y Colombia y obtienen poca evidencia de movilidad del empleo informal al formal. Por su parte, Slonimczyk y Gimpelson (2015) hallan baja movilidad entre la formalidad y la informalidad en Rusia, según la evidencia descriptiva de las matrices de transición, pero al corregir por características observables y variaciones no observables de las preferencias, se observó que el mercado laboral de ese país se caracteriza como competitivo y flexible; es decir, integrado. Vega Núñez (2018), en línea con la evidencia para otros países de Latinoamérica, encuentra que para el mercado laboral ecuatoriano el género, la edad y la escolaridad influyen de forma significativa en las transiciones entre el empleo informal y formal.

Las personas que pasan de la informalidad a la formalidad pueden volver a la informalidad en mayor proporción que las que habían estado en el sector formal durante varios años. Esto aumentaría la proporción de transiciones observadas, incluso si los individuos no pueden incorporarse a la formalidad. Ello podría suceder debido a que dentro del empleo formal puede existir diferenciación en ingresos, estabilidad laboral, discriminación, libertad de asociación y capacidad para ejercer la negociación colectiva de las condiciones de trabajo, entre otras cuestiones. Estas condiciones de empleo adicionales dan origen a lo que se conoce como empleo precario (Kalleberg, 2009; Guadarrama Olivera, Hualde Alfaro y López Estrada, 2012) y trabajo decente (Anker, Chernyshev, Egger, Mehran y Ritter, 2002; Ghai, 2003), lo que puede dificultar la capacidad de los empleados de ejercer control sobre su futuro ocupacional y social e incrementar su vulnerabilidad (Gutiérrez-Barbarrusa, 2016).

El análisis de las trayectorias de los trabajadores que se unen a la formalidad es, entonces, un elemento fundamental para establecer si las transiciones entre la formalidad y la informalidad pueden verse como un indicador de la facilidad con la que los empleados pueden conseguir condiciones de empleo favorables y de calidad. En particular, permitiría observar si las condiciones de ingresos y estabilidad en el empleo que obtienen los nuevos empleados formales son comparables con las de otros trabajadores que han estado en el empleo formal por varios años. Sin embargo, los estudios para México sólo han caracterizado las transiciones de un estado a otro en el mercado laboral en un período corto de tiempo, típicamente un año. Se han dejado de analizar las trayectorias laborales después de estas transiciones, siendo este uno de los pendientes en la investigación del mercado de trabajo mexicano (Mancini, 2016).

El objetivo general de este trabajo es analizar las trayectorias laborales de los trabajadores que se unen a la formalidad después de haber iniciado su vida laboral en el empleo informal. En particular, el interés es establecer si las trayectorias laborales, después de unirse a la formalidad, son distintas a las trayectorias de los empleados con un período más prolongado en el empleo formal. La hipótesis general es que el mercado de trabajo mexicano se encuentra segmentado; es decir, que para trabajadores del mismo nivel de calificación existen empleos mejores que otros y que el acceso a los mejores trabajos se encuentra racionado por lo que no todos los que son capaces de realizarlos pueden obtenerlos (Fields, 2011). Debido a la segmentación laboral, se espera observar que los individuos que se unen a la formalidad desde la informalidad lo harán con contratos de corto plazo o con peores condiciones salariales, situación que no se explica por diferencias en las características sociodemográficas; estas condiciones desfavorables provocarán una mayor probabilidad de retornar al empleo informal.

Esta investigación utilizó datos del Módulo de Trayectorias Laborales 2015 (MOTRAL 2015) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 2016a y 2016b). Esta encuesta entrevistó a personas de entre 18 y 54 años de edad, recuperando su trayectoria laboral entre enero de 2010 y junio de 2015; además de contar con información del primer empleo, si este ocurrió antes de 2010. De cada uno de los puestos de trabajo conocemos la fecha de inicio y la fecha de término, si los encuestados tenían acceso a la seguridad social a partir de su empleo, el tipo de contrato (a corto o largo plazo), la posición que ocupaban (autoempleado o subordinado) y otras características de los individuos y el hogar.

Con la información del MOTRAL 2015 se construyeron matrices de transición entre el primer empleo y el empleo en 2010 o el empleo en 2015, de acuerdo con cuatro tipos de empleo: autoempleo, subordinado informal, formal de corto plazo y formal de largo plazo. También se pudo conocer si las condiciones de ingreso y estabilidad laboral en la trayectoria entre 2010 y 2015 fueron distintas para los empleados que se incorporaron a la formalidad desde su primer empleo en la informalidad.

Los resultados indican que la transición a la formalidad es relativamente alta desde el primer empleo hasta 2010 entre los trabajadores mayores de 25 años, particularmente para los trabajadores con mayor calificación, pero posteriormente la movilidad disminuye. Los ingresos de los trabajadores que transitaron a la formalidad desde el primer empleo son menores a los ingresos de los empleados cuyo primer empleo ocurrió en la formalidad en aproximadamente 17 por ciento en 2010, y tienen una menor probabilidad de tener un contrato de largo plazo en 14 puntos porcentuales. Estas diferencias, aunque disminuyen un poco para 2015, siguen siendo significativas. Además, los resultados indican que los empleados que se incorporan a la formalidad desde la informalidad tienen la misma probabilidad de permanecer en la formalidad que los empleados que iniciaron su trayectoria laboral en la formalidad. En general, los resultados muestran que para transitar a la formalidad y permanecer en ella, los empleados del sector informal deben recibir menores ingresos y contratos de trabajo inestables que el resto de los trabajadores del sector formal, por lo que su salida de la informalidad implica solo una ganancia parcial de las condiciones del empleo formal sin llegar al segmento de mejores empleos dentro de la formalidad.

En la siguiente sección explicamos con mayor detalle la información contenida en el MOTRAL 2015, así como la estrategia empírica a seguir. En la sección posterior se muestran las características descriptivas de la población en los distintos tipos de empleo, así como de aquellos que transitaron al empleo formal desde la informalidad en el primer empleo. Después se exponen los resultados. Por último, se presenta la discusión y las conclusiones.

Aspectos metodológicos

Fuente de datos: Módulo de Trayectorias Laborales 2015. El Módulo de Trayectorias Laborales 2015 (MOTRAL 2015) fue una encuesta levantada en la población entre 18 a 54 años con experiencia laboral en junio de 2015 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 2016a y 2016b). Esta encuesta tiene el objetivo general de proporcionar información de la trayectoria laboral y de la seguridad social que coadyuve a la toma de decisiones e implementación de políticas relacionadas con la seguridad social y el Sistema de Ahorro para el Retiro. Las trayectorias laborales están limitadas en un período de tiempo, entre enero de 2010 y junio de 2015. El Módulo tiene representatividad a nivel nacional en el segmento correspondiente al nivel urbano alto de 32 ciudades; es en estas ciudades donde hay una mayor proporción de empleo formal. Una ventaja de esta fuente de datos es que la información fue recabada directamente a la persona seleccionada en el hogar, evitándose errores en la información proporcionada por otros miembros del hogar. En cada una de las 7.000 viviendas seleccionadas para el MOTRAL 2015 se escogió solamente a una persona con igual probabilidad. De ellos, se seleccionaron 5.432 personas que contaban con experiencia laboral entre 2010 y 2015.

Para cada uno de los empleos entre 2005 y 2010 se recabó información acerca de la fecha de inicio y la fecha de término; si la posición en la ocupación fue de asalariado, empleador, trabajador por cuenta o trabajador sin pago; si el contrato fue por capacitación, por período de prueba, hasta el término de la obra, temporal o permanente; si el trabajador estuvo afiliado a alguna de las instituciones de seguridad social, como el IMSS, ISSSTE u otra; además se cuenta con la información acerca del ingreso mensual. Si el primer empleo de los entrevistados fue previo al período de estudio, también se recabó información acerca del primer empleo. MOTRAL 2015 cuenta con información sociodemográfica de los individuos, como sexo, edad, nivel educativo y educación de los padres. El Inegi construyó factores de expansión para asegurar que los resultados obtenidos a partir de la encuesta fueran representativos a nivel nacional en el nivel urbano alto.

Para observar la trayectoria laboral en un período relativamente largo, se centró el análisis en la población que tenía algún empleo en 2010 (3.163 individuos). Además, se consideró tener un período razonable entre la entrada al primer trabajo y 2010; en la muestra seleccionada se tiene que la edad promedio de entrada al primer trabajo es de 18 años, por lo que utilizamos solamente a la población con una edad mayor o igual a 25 años en 2010 y que inició su vida laboral antes de ese año. Con ello la muestra es de 2.570 individuos .

Formalidad y condiciones de empleo. Para los objetivos de esta investigación, los conceptos de formalidad, informalidad, autoempleo, trabajo subordinado de corto y largo plazo se operacionalizan con referencia a la información del MOTRAL de la siguiente manera:

1. Formalidad. Si en el empleo se cuenta con acceso a seguridad social, el empleado es formal; en caso contrario, es informal.

2. Autoempleo. Si la persona es empleadora o tiene un trabajo por su cuenta.

3. Subordinado informal. Si se tiene una posición como asalariado, pero sin acceso a la seguridad social.

4. Formal corto plazo. Si la posición en el trabajo es como asalariado, se cuenta con acceso a la seguridad social y el tipo de contrato es por capacitación, por período de prueba, hasta el término de la obra o temporal.

5. Formal largo plazo. Si la posición en el trabajo es como asalariado, se cuenta con acceso a la seguridad social y el tipo de contrato es permanente o de tiempo indefinido.

El indicador de empleo informal sigue la utilizada por la OIT (2014a) relacionada con el acceso a la seguridad social. En México, los autoempleados típicamente no cuentan con seguridad social, por lo que son considerados como parte del empleo informal junto a los subordinados informales; sin embargo, una proporción significativa de ellos son empleadores o profesionales con actividades de alta productividad que encuentran en la informalidad una forma de evadir las regulaciones, especialmente las fiscales; por ello habría que considerar en el análisis posterior esta posibilidad .

Estrategia empírica. Para conocer los cambios de las condiciones de empleo de un individuo entre dos puntos en el tiempo, se puede calcular  , que indica la proporción de trabajadores que estaban en la condición de empleo

, que indica la proporción de trabajadores que estaban en la condición de empleo  en el período inicial y que en el período final estaban en la condición de empleo

en el período inicial y que en el período final estaban en la condición de empleo  . A la colección de todas las posibilidades de transición, se le conoce como matriz de transición. Se calculará la matriz de transición desde el primer empleo hasta 2010, considerando las siguientes condiciones de empleo: autoempleo, subordinado informal, formal corto plazo y formal largo plazo. También se observará la matriz de transición entre 2010 y 2015. Ello permitirá observar si hubo incorporación a la formalidad desde el primer empleo, considerando al autoempleo y a los subordinados informales como el empleo informal; con la segunda matriz de transición también se podrá observar si existió movilidad en el período de cinco años entre 2010 y 2015.

. A la colección de todas las posibilidades de transición, se le conoce como matriz de transición. Se calculará la matriz de transición desde el primer empleo hasta 2010, considerando las siguientes condiciones de empleo: autoempleo, subordinado informal, formal corto plazo y formal largo plazo. También se observará la matriz de transición entre 2010 y 2015. Ello permitirá observar si hubo incorporación a la formalidad desde el primer empleo, considerando al autoempleo y a los subordinados informales como el empleo informal; con la segunda matriz de transición también se podrá observar si existió movilidad en el período de cinco años entre 2010 y 2015.

Para conocer las condiciones de ingreso de los empleados que se unen al empleo formal desde la informalidad en el primer empleo, vamos a concentrarnos en la población ocupada en los empleos formales en 2010, ya sea a corto o largo plazo. Se utiliza el logaritmo natural del ingreso mensual,  , del individuo

, del individuo  que habita en la ciudad

que habita en la ciudad  como variable explicada, y se estima la siguiente regresión múltiple por mínimos cuadrados ordinarios:

como variable explicada, y se estima la siguiente regresión múltiple por mínimos cuadrados ordinarios:

El parámetro de interés es  , que mide el impacto de la variable

, que mide el impacto de la variable  . Esta variable tiene valor de 1 para quienes tuvieron su primer empleo en la informalidad y cuentan con un empleo formal en 2010; y tiene un valor de cero para quienes están en la formalidad desde su primer empleo y en 2010. Es decir,

. Esta variable tiene valor de 1 para quienes tuvieron su primer empleo en la informalidad y cuentan con un empleo formal en 2010; y tiene un valor de cero para quienes están en la formalidad desde su primer empleo y en 2010. Es decir,  mide la diferencia en ingreso de los empleados que pasaron a la formalidad en 2010 desde la informalidad en el primer empleo con respecto a aquellos que tuvieron empleo formal en ambos momentos, considerando al último grupo como el de referencia. De acuerdo con la hipótesis del trabajo, se espera que

mide la diferencia en ingreso de los empleados que pasaron a la formalidad en 2010 desde la informalidad en el primer empleo con respecto a aquellos que tuvieron empleo formal en ambos momentos, considerando al último grupo como el de referencia. De acuerdo con la hipótesis del trabajo, se espera que  sea negativo. Debido a que la participación en el empleo formal puede estar correlacionada con otras variables que afectan el ingreso

sea negativo. Debido a que la participación en el empleo formal puede estar correlacionada con otras variables que afectan el ingreso  , se incluyen una serie de controles a nivel individual: una variable indicadora del sexo, la edad en una especificación cuadrática y una serie de variables indicadoras de cuatro niveles educativos cursados (primaria o menos, secundaria, medio superior y superior).

, se incluyen una serie de controles a nivel individual: una variable indicadora del sexo, la edad en una especificación cuadrática y una serie de variables indicadoras de cuatro niveles educativos cursados (primaria o menos, secundaria, medio superior y superior).

México es un país con escasa movilidad intergeneracional (Behrman, Gaviria y Szekely, 2001; Vélez Grajales, Huerta Wong y Campos Vázquez, 2015), por lo que las variables del hogar de origen pueden afectar los resultados de la presente generación. Por ello, en una segunda especificación se agrega una variable dicotómica indicando si el nivel educativo del padre del entrevistado alcanzó, según la nomenclatura mexicana, el nivel medio superior o el nivel superior (característica que comparte 15 por ciento de la muestra). Para el cálculo de los errores estándar, vamos a considerar que los errores pueden estar agrupados a nivel zona metropolitana. Es posible que la incorporación a la formalidad ocurra en condiciones desfavorables de ingreso, pero con el paso del tiempo los trabajadores que iniciaron su vida laboral en la informalidad pueden alcanzar las mismas condiciones del resto de los empleados formales. Para conocer si las diferencias observadas en 2010 se mantienen en un plazo razonable de observación, podemos estimar la ecuación (1) con los datos de ingreso en 2015.

vamos a considerar que los errores pueden estar agrupados a nivel zona metropolitana. Es posible que la incorporación a la formalidad ocurra en condiciones desfavorables de ingreso, pero con el paso del tiempo los trabajadores que iniciaron su vida laboral en la informalidad pueden alcanzar las mismas condiciones del resto de los empleados formales. Para conocer si las diferencias observadas en 2010 se mantienen en un plazo razonable de observación, podemos estimar la ecuación (1) con los datos de ingreso en 2015.

Además de las diferencias de ingreso, dada la información recuperada en el MOTRAL 2015, también podemos establecer si dentro del empleo formal los empleos tienen carácter temporal o permanente. Este es uno de los indicadores fundamentales para realizar mediciones de precariedad laboral (Gutiérrez-Barbarrusa, 2016). Para observar la diferencia en acceso a contratos de largo plazo entre quienes se incorporan a la formalidad en períodos recientes y quienes fueron empleados formales desde el primer empleo, se usó un modelo probit . En este caso, vamos a tratar de explicar la variable dicotómica  , con valor 1 para el individuo

, con valor 1 para el individuo  en la ciudad

en la ciudad  en un empleo formal con contrato de largo plazo y cero para corto plazo. La probabilidad de que

en un empleo formal con contrato de largo plazo y cero para corto plazo. La probabilidad de que  sea igual a uno, dadas las variables explicativas, estaría dada por la siguiente función:

sea igual a uno, dadas las variables explicativas, estaría dada por la siguiente función:

Donde  es la función de distribución acumulada normal estándar. Dada la naturaleza no lineal de la relación entre las variables, el modelo se estima por el método de máxima verosimilitud. Para una mayor facilidad en la lectura de la relación entre las variables explicativas y la variable explicada, se presentan los efectos marginales para cada variable

es la función de distribución acumulada normal estándar. Dada la naturaleza no lineal de la relación entre las variables, el modelo se estima por el método de máxima verosimilitud. Para una mayor facilidad en la lectura de la relación entre las variables explicativas y la variable explicada, se presentan los efectos marginales para cada variable  ,

,  , para variables continuas, o la diferencia de la función

, para variables continuas, o la diferencia de la función  evaluada en 1 y cero para variables dicotómicas. La función

evaluada en 1 y cero para variables dicotómicas. La función  es la función de densidad de la distribución normal estándar y se evalúa en la media de las variables explicativas.

es la función de densidad de la distribución normal estándar y se evalúa en la media de las variables explicativas.

Condiciones de empleo y movilidad hacia la formalidad: estadísticas descriptivas

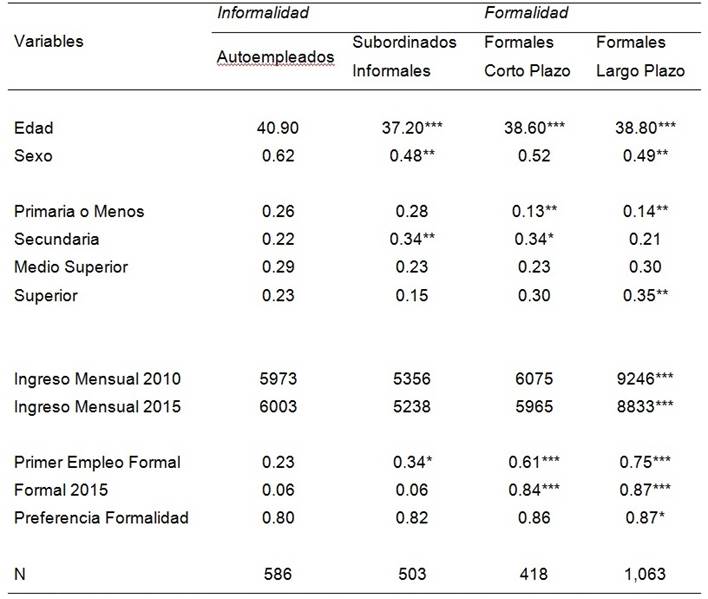

En la Tabla 1, pueden observarse características de la población con 25 años o más en 2010, de acuerdo con los cuatro tipos de condiciones de empleo considerados para esta investigación. Los autoempleados tienen una mayor edad (aproximadamente tres años) que los otros tipos de ocupación; además existe una mayor proporción de hombres en esta categoría. En cuanto al capital humano, la categoría que presenta una mayor proporción en las categorías más bajas es la de subordinados informales, mientras que los formales de largo plazo son los que presentan una mayor proporción en las categorías de media superior y superior, aunque solo esta última es estadísticamente significativa diferente a la de los autoempleados. Los empleados formales de corto plazo presentan una mayor proporción en las categorías de secundaria y superior con respecto a los autoempleados, y menores proporciones en las categorías primaria y secundaria. En conjunto, podemos decir que, si por los niveles de capital humano pudiera establecerse una distinción, la categoría más baja debería ser la de subordinados informales, posteriormente los autoempleados, luego los formales de corto plazo y finalmente los formales de largo plazo.

Los ingresos mensuales reportados por los entrevistados muestran una clara diferencia entre los empleados formales de largo plazo con respecto al resto de las categorías: 52 por ciento más que los formales de corto plazo en 2006. Esta diferencia es persistente en el tiempo, puesto que en 2015 el mismo grupo de empleados obtenía 47 por ciento más que el grupo de autoempleados. Los subordinados informales son los que obtienen un menor ingreso, aunque esta diferencia no es estadísticamente significativa con respecto a los autoempleados. En cambio, los empleados formales de corto plazo, aunque tienden a tener un capital humano mayor, tienen un ingreso promedio muy similar al de los autoempleados, lo que sugiere que no es una categoría muy atractiva de entrada al empleo formal desde la informalidad.

Tabla 1. Características según condición de empleo en 2010. 25 años y más

Fuente: Elaboración de los autores con datos del Módulo de Trayectorias Laborales 2015 (Inegi, 2016a y 2016b) .

Además, en la Tabla 1 se observan algunos datos descriptivos de la persistencia de la informalidad. Entre los trabajadores informales, proporciones claramente inferiores al 50 por ciento iniciaron su vida laboral en la formalidad, 23 por ciento para los autoempleados y 32 por ciento para los subordinados informales. En cambio, 61 por ciento inició su vida laboral en el empleo formal para los formales de corto plazo en 2010 y 75 por ciento para los trabajadores de largo plazo. Hacia 2015, solo 6 por ciento de los trabajadores informales en 2010 transitaron a la formalidad, mientras que más del 80 por ciento de los trabajadores en la formalidad continuaban en esa modalidad de empleo.

Un dato interesante y revelador es que ante la pregunta acerca de si es mejor tener un trabajo con seguridad social, aunque haya que pagar por ella, una altísima proporción mayor o igual al 80 por ciento de los empleados en la informalidad contestaron que era preferible el empleo con seguridad social, distinción que utilizamos para definir la formalidad en este trabajo. Esta proporción es mucho mayor que el 10 o 20 por ciento que estrategias indirectas de estimación que usan técnicas econométricas han encontrado para el caso mexicano (Alcaraz, Chiquiar y Salcedo, 2015) y que se ha utilizado para explicar la baja movilidad entre el empleo informal y formal como resultado de preferencias no observadas en la literatura (Gong y van Soest, 2002; Slonimczyk y Gimpelson, 2015). Una explicación alternativa para el caso mexicano, en la que coexisten preferencias por el empleo formal y movilidad entre la formalidad y la informalidad, es que la búsqueda de empleo formal enfrente fricciones de modo que se incrementen los costos por búsqueda, tanto para empleados como para empresas; esto produce movilidad debido al término y creación de nuevas vacantes, pero también que no todos quienes desean tener un empleo puedan conseguirlo debido a los costos de búsqueda y las imperfecciones y aleatoriedad en el proceso de selección de personal (Satchi y Temple, 2006; Zenou, 2008).

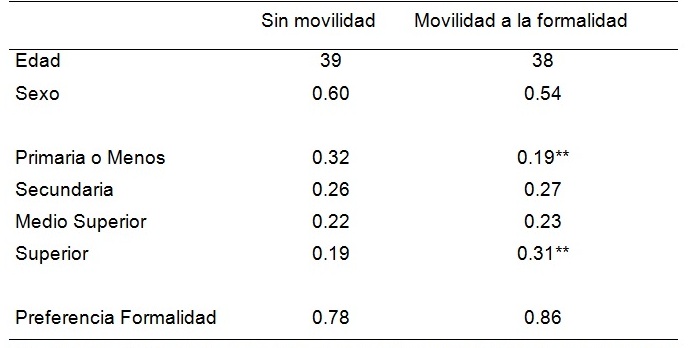

En la Tabla 2, se muestran las diferencias entre los trabajadores que tuvieron movilidad hacia la formalidad desde el primer empleo hacia 2010 con respecto a aquellos que continuaron en la informalidad. Los datos muestran que la diferencia estadísticamente significativa es la de capital humano, con mayores niveles de capital humano para quienes experimentaron movilidad; mientras que contar con primaria o menos está asociado a una informalidad más persistente.

Tabla 2. Movilidad a la formalidad en 2010 desde el primer empleo. 25 años y más

Fuente: Elaboración de los autores con datos del Módulo de Trayectorias Laborales 2015 (Inegi, 2016a y 2016b) .

Resultados

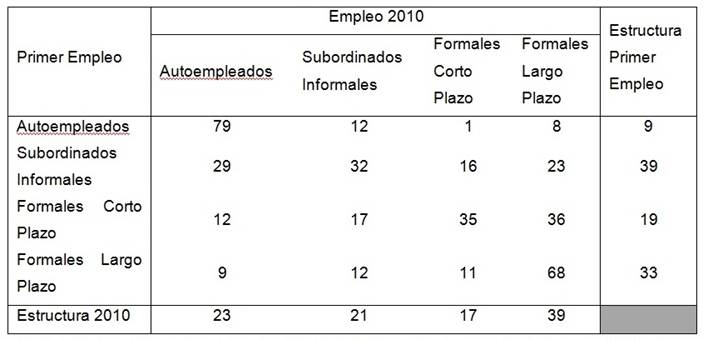

Transiciones entre condiciones de empleo. En la Tabla 3, se observan las transiciones entre las cuatro distintas condiciones de empleo desde el primer empleo hasta enero de 2010. En promedio, desde el primer empleo hasta el momento de observación en 2010 han ocurrido cerca de 20 años. Las condiciones de autoempleo y empleo formal de largo plazo son las que experimentan una menor proporción de transiciones. 79 de cada 100 autoempleados continuaban en la misma categoría en 2010, lo mismo era cierto para 68 de cada 100 empleados formales de largo plazo. En cambio, las categorías de subordinados informales y empleados de corto plazo tienen una mayor movilidad, con 32 y 35 por ciento permaneciendo en la misma categoría respectivamente.

Con respecto a las transiciones hacia el empleo formal desde la informalidad, se observa que el 9 por ciento de los autoempleados transitó hacia la formalidad, mientras que en el caso de los subordinados informales lo hizo el 39 por ciento; es decir que hay una transición mucho mayor desde la informalidad hacia la formalidad entre los empleados subordinados, aunque una proporción significativa de estas transiciones ocurren hacia el empleo formal de corto plazo. Además, como lo muestra la columna de estructura del primer empleo, los subordinados informales son la categoría que representa la mayor proporción del primer empleo en México, 39 por ciento. Conforme avanza la vida laboral, los subordinados informales van perdiendo peso relativo y aumenta el empleo formal de largo plazo y el autoempleo, como lo muestra la estructura del empleo en 2010 en el último renglón de la Tabla 3. Estos cambios sugieren que el empleo subordinado informal sirve como una primera etapa en la vida laboral y que es posible transitar hacia alternativas más deseables; sin embargo, cerca del 60 por ciento de estos empleados permanecerá en la informalidad. Existe también una proporción significativa de trabajadores que transita de la formalidad hacia la informalidad, siendo esta proporción mayor entre los empleados formales de corto plazo. Un hecho interesante es que la mayor parte de las transiciones son hacia la categoría de subordinado informal.

Tabla 3. Matriz de transición primer empleo vs empleo 2010. 25 años y más. (Porcentajes)

Fuente: Elaboración de los autores con datos del Módulo de Trayectorias Laborales 2015 (Inegi, 2016a y 2016b) .

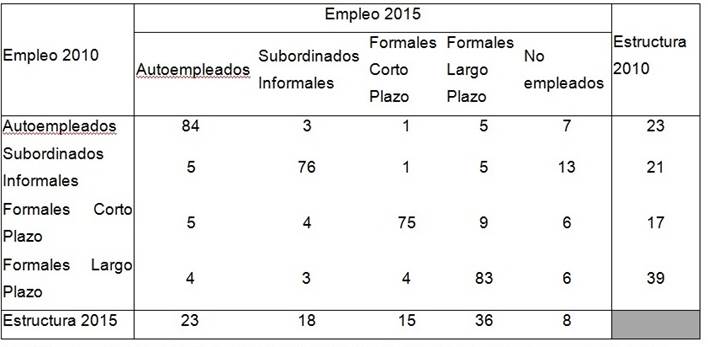

En la Tabla, 4 se muestra la matriz de transición entre 2010 y 2015. Aquí la movilidad entre categorías es mucho menor, particularmente entre los subordinados, aunque se debe considerar que se está analizando un período de cinco años ya en una etapa avanzada de la vida laboral. Solo el 6 por ciento de los empleados informales transita hacia la formalidad, aunque se hace en mayor proporción hacia empleos de largo plazo; esto muestra que el tránsito hacia la formalidad de corto plazo ocurre en etapas tempranas de la vida laboral, siendo una opción menos recurrente en etapas avanzadas. Para tener esas proporciones en perspectiva, en este período agregamos la categoría de no empleados en 2015; la Tabla 4 muestra que son mayores las transiciones de la informalidad hacia el no empleo en 2015 que hacia la formalidad.

Tabla 4. Matriz de transición primer empleo 2010 vs empleo 2015.

25 años y más (Porcentajes)

Fuente: Elaboración de los autores con datos del Módulo de Trayectorias Laborales 2015 (Inegi, 2016a y 2016b) .

En resumen, las tablas 3 y 4 muestran que salir de la informalidad desde el primer empleo ocurre para una proporción significativa de subordinados informales, pero no así desde el autoempleo. Esto puede ser consistente con la posibilidad de que el autoempleo sea una categoría más atractiva de empleo debido a la autonomía del manejo del tiempo o las posibilidades de convertirse en empleador. También se observa que una alta proporción de transiciones ocurre hacia el empleo formal de corto plazo y que es posible retornar hacia la informalidad desde la formalidad. Las condiciones de ingreso y estabilidad de empleo en las que se insertan los empleados informales en la formalidad, así como la posibilidad de perder su condición de trabajadores formales, se analizan en las siguientes secciones.

Movilidad hacia la formalidad e ingresos. Para observar las diferencias de ingreso entre los empleados que se unen a la formalidad desde la informalidad en el primer empleo con respecto a quienes iniciaron su vida en la formalidad y permanecen en ella en 2010, llevamos a cabo la estimación de la ecuación (1). En todos los casos, se utilizan los factores de expansión provistos por el Inegi.

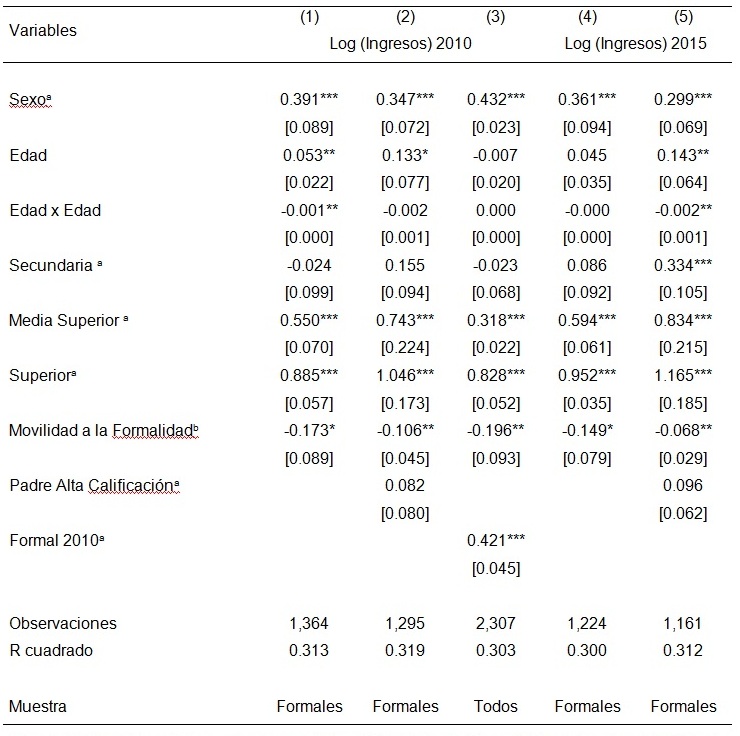

La Tabla 5 muestra los resultados. En la columna 1 se utiliza el sexo con las mujeres como grupo de referencia, la edad en una especificación cuadrática y cuatro distintos niveles educativos como controles. El nivel educativo de primaria o menos es el grupo de referencia. Estas variables habitualmente explican los ingresos. Los resultados indican que los trabajadores que se unieron a la formalidad desde la informalidad en el primer empleo obtienen cerca de 17,3 por ciento menos ingresos que otros trabajadores formales. Los controles muestran resultados esperados, con los hombres con ingresos superiores, la relación de la edad con los ingresos muestra una relación de U invertida y aumenta el ingreso conforme se incrementa el nivel escolar. Si se agrega como control adicional la escolaridad de los padres, el tamaño de muestra disminuye un poco debido a que esta variable no se encontraba para todos los casos, pero sigue siendo cierto que los trabajadores que se unieron a la formalidad tienen ingresos inferiores en 10 por ciento con respecto a quienes iniciaron su vida en la formalidad y continúan en ella. Para tener una idea relativa de la importancia del efecto, en la columna (3) de la Tabla 5 se lleva a cabo una estimación con todos los individuos con ingreso válido en 2010. Los resultados muestran que el empleo formal implica un incremento de 42 puntos logarítmicos, pero que los trabajadores que se movieron a la formalidad desde el primer empleo tienen 19 puntos logarítmicos menos; es decir, sus ingresos se encuentran casi en el punto medio entre la formalidad y la informalidad, efecto que se controla por otras variables. El R cuadrado es cercano a 0.30 en todas nuestras estimaciones de la Tabla 5, un número habitual en estimaciones de ingreso laboral.

Es posible que estas desventajas en ingresos no sean tan preocupantes si tienden a desaparecer conforme los trabajadores ganan experiencia en el sector formal. Por ello en las columnas (4) y (5) se muestran los resultados usando la misma especificación para el mismo grupo de trabajadores, siempre que tengan ingresos reportados en 2015. Los resultados indican que la diferencia de ingresos no desaparece, los trabajadores que se unieron a la formalidad desde el primer empleo tienen ingresos 14,9 por ciento inferiores a los empleados que iniciaron su vida en la formalidad, diferencia que sigue siendo significativa si incluimos la variable de alto nivel educativo del padre como control; es decir, las diferencias de ingreso persisten en un período prolongado de tiempo. Si bien es posible que estas diferencias se deban a habilidades no observadas, es claro que la simple transición de la informalidad a la formalidad no asegura las mismas condiciones que se le atribuyen a la formalidad en cuanto a ingresos.

Tabla 5. Movilidad a la formalidad e ingresos 2010 y 2015.

Fuente: Elaboración de los autores con datos del Módulo de Trayectorias Laborales 2015 (Inegi, 2016a y 2016b) .

Movilidad hacia la formalidad y contrato de largo plazo. Los estadísticos descriptivos mostraron que una alta proporción de quienes se unen a la formalidad desde la informalidad lo hacen con contratos temporales. Para saber si esto se debe simplemente a diferencias en características sociodemográficas, se estima el modelo probit de la ecuación (2) entre la población en la formalidad en 2010 tratando de explicar una variable dicotómica con valor 1 para quienes contaban con un contrato de largo plazo y cero para corto plazo. Se utilizan los mismos controles que en la estimación de ingresos y los factores de expansión provistos por el Inegi. Los efectos marginales para 2010 aparecen en las columnas (1) y (2) de la Tabla 6. Como se muestra en esta tabla, los empleados que acaban de unirse a la formalidad tienen una menor probabilidad de tener un contrato de largo plazo, en menos 14,3 puntos porcentuales en la primera especificación, y en menos 10,1 puntos porcentuales cuando se utiliza como control la variable de alta escolaridad del padre. El resto de las variables tienen realmente poco poder explicativo, por lo que alcanzar un empleo con contrato de largo plazo no depende mucho de las características empleadas como controles, una vez que nos concentramos en la población con empleo formal.

Podría pensarse que aceptar contratos de corto plazo permite ganar experiencia en el sector formal y que posteriormente los empleados que se unen a la formalidad pueden acceder a contratos con mayor estabilidad laboral. Por ello, al igual que con los ingresos, se estima la misma ecuación para 2015. Los resultados se muestran en las columnas (3) y (4) de la Tabla 6. Los resultados indican que la desventaja en cuanto al acceso a los empleados formales de largo plazo persiste, los empleados que se incorporaron a la formalidad desde la informalidad en el primer empleo tienen 11,3 puntos porcentuales menos probabilidad de contar con un contrato de largo plazo en la primera especificación y 5,3 puntos porcentuales menos cuando se agrega la variable de alta calificación del padre. Es decir, la menor probabilidad de contar con contratos de largo plazo para los empleados que se incorporan a la formalidad es persistente en el tiempo.

Tabla 6. Movilidad a la formalidad y contrato de largo plazo 2010 y 2015.

Efectos marginales de modelo Probit.

Fuente: Elaboración de los autores con datos del Módulo de Trayectorias Laborales 2015 (Inegi, 2016a y 2016b) .

Permanencia en la formalidad. Dadas las condiciones de desventaja en cuanto a ingresos y estabilidad laboral frente a otros trabajadores en el empleo formal, es posible que los empleados que se incorporan a la formalidad desde la informalidad tiendan a regresar a ella, aumentando el número de transiciones entre la formalidad e informalidad. Por ejemplo, en el caso del mercado laboral de los Estados Unidos, existe una alta probabilidad de que los individuos que dejan de percibir bajos ingresos regresen a esta condición después de haber salido de ella por un tiempo (Campbell, 2012). Por ello, se estima la ecuación (2) para la población que se encontraba en la formalidad en 2010. Ahora, la variable a explicar es una variable dicotómica con valor 1 para quienes tienen un empleo formal en 2015 y cero para los que no se encuentren en la formalidad, ya sea que hayan retornado a la formalidad o que no se encuentren empleados.

Los resultados se muestran en las columnas (5) y (6) de la Tabla 6. Ahí los efectos marginales muestran que quienes se habían incorporado a la formalidad en 2010 desde la informalidad en el primer empleo no tienen una mayor probabilidad de salir del empleo formal. En cuanto a las otras variables, hay una relación de U invertida con respecto a la edad, lo que significa que a edades intermedias es cuando existe una mayor probabilidad de permanecer en los empleos formales. Cuando se incluye la alta calificación del padre, se muestra que el nivel superior de educación se vuelve una variable que facilita la permanencia en la formalidad, mientras que la alta educación de los padres la disminuye; es decir, los hijos de padres poco educados que recibieron alta educación tienden a permanecer en la formalidad. En suma, aunque los empleados que se incorporan a la formalidad desde la informalidad en el primer empleo tienen peores condiciones de ingreso y estabilidad laboral, tienden a permanecer como empleados formales. También los datos sugieren que aquellos con menores recursos familiares son quienes podrían valorar más las ventajas de la formalidad, algo que requiere investigación adicional.

Discusión y conclusiones

En este trabajo, se demostró que una alta proporción de empleados en México inicia su vida laboral en empleos informales, particularmente como trabajadores subordinados. Esto ocurre a pesar de que una alta proporción de empleados en el sector informal afirma que un empleo formal es preferible. Existe una proporción significativa, cerca de una tercera parte de la fuerza laboral, que accede a empleos formales en el curso de su vida laboral; sin embargo, en promedio, sus condiciones de ingreso y acceso a contratos de largo plazo no son similares a las de otros trabajadores formales, aun después de un largo período de análisis. También existe movilidad del sector formal hacia el informal, aunque en este caso no depende de las condiciones de acceso al primer empleo, y parece estar más relacionada con el fin de la vida laboral y con algunas ventajas del autoempleo como opción de autonomía y emprendimiento.

Una corriente relevante en la literatura económica previa ha señalado que la posibilidad de movilidad entre el sector informal y formal sin cambios significativos en el ingreso se puede interpretar como evidencia de que el mercado laboral mexicano se encuentra integrado; es decir, que no existen barreras a la entrada para el ingreso a la formalidad. Sin embargo, la evidencia hallada muestra que, aunque existe una movilidad importante en el mercado laboral de las grandes ciudades, el ingreso a la formalidad se hace en condiciones más precarias que otros empleos formales. Esto es un indicio de segmentación laboral del propio empleo formal en el que existe un segmento de bajos ingresos y poca estabilidad, que es al que se puede acceder fácilmente desde la informalidad.

La evidencia sugiere que en el mercado laboral mexicano existen fricciones significativas en la búsqueda de los mejores empleos en el sector formal, mientras que los empleos formales con peores condiciones laborales son relativamente accesibles desde la informalidad, pero sin ofrecer mejoras sustanciales para los empleados informales. Así, aunque exista una preferencia por las condiciones atractivas de los mejores empleos formales, los costos asociados a su búsqueda son excesivos para una significativa proporción de los empleados informales o para empleados formales con las peores condiciones de empleo. Esto nos ofrece una explicación consistente para la observación de alta movilidad entre el empleo formal e informal que coexiste con mercados laborales segmentados y la permanencia involuntaria en la informalidad. Una posible mejora en la eficiencia del mercado de trabajo mexicano consiste en la solución de las fricciones por la búsqueda de empleo.

Los hallazgos podrían entenderse también como evidencia de diferencias en habilidades no observables relativamente fijas en el tiempo. Los empleados que acceden a la formalidad desde la informalidad tendrían menores habilidades no observables con respecto a los empleados que iniciaron su vida laboral en la formalidad. La evidencia hallada y las estrategias de estimación utilizadas no permiten descartar esta posibilidad. Sin embargo, ello también implicaría una preocupación importante para la política laboral y educativa donde la capacitación se sugiere sea constante y accesible durante el curso de la vida laboral, ya que las desventajas asociadas a la informalidad reflejadas en el primer empleo permanecerán por un período significativo de la trayectoria laboral. Esto podría limitar el alcance de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible relacionadas con el trabajo decente y la reducción de desigualdades.