Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Jujuy

versión On-line ISSN 1668-8104

Cuad. Fac. Humanid. Cienc. Soc., Univ. Nac. Jujuy no.62 San Salvador de Jujuy dic. 2022

ARTICULO

Entre la anormalidad y la incertidumbre. Imaginarios de futuro durante la pandemia de COVID-19 en Tilcara (Jujuy, Argentina)

(Between abnormality and uncertainty. Imaginaries of the future during the COVID-19 pandemic in Tilcara, Jujuy, Argentina)

Facundo Petit* - Jesica Carreras**

* Universidad de Buenos Aires – Facultad de Filosofía y Letras - Instituto Interdisciplinario Tilcara / CONICET - Altos de Malka s/n – Tilcara – Jujuy - CP 4624. Correo electrónico: facundo.petit@gmail.com ORCID https://orcid.org/0000-0002-5252-9841

** Universidad de Buenos Aires - Facultad de Filosofía y Letras - Instituto Interdisciplinario Tilcara / CONICET - Altos de Malka s/n – Tilcara – Jujuy - CP 4624. Correo electrónico: jesicacarreras@gmail.com ORCID https://orcid.org/0000-0001-6773-7240

Recibido el 07/02/22

Aceptado el 02/08/22

Resumen

En este trabajo exploramos las concepciones dinámicas de normalidad y los imaginarios de futuro durante la pandemia de COVID-19 en Tilcara (Jujuy, Argentina). Nos concentramos en el análisis de tres momentos etnográficos, que se desprenden del trabajo de campo desarrollado durante 2020 y 2021. Nuestro objetivo fue registrar los cambios que se han producido en los regímenes corporales y materiales impuestos por las características epidemiológicas de la pandemia, reunidos en los protocolos de bioseguridad. Para ello, nos centramos en ciertos antecedentes producidos por la antropología en cuanto al estudio de situaciones de incertidumbre y esperanza, por un lado, y de los desastres, por el otro. Así, damos cuenta de las repercusiones que estos novedosos regímenes tuvieron en las formas de concebir la normalidad y de imaginar el futuro en este contexto de profunda incertidumbre entre vecinos y vecinas de Tilcara, principalmente en función de la dependencia económica del pueblo en cuanto a la actividad turística, que fue la que más sufrió el impacto por la interrupción global de la movilidad en 2020 y 2021. Distinguimos, así, cuatro instancias vinculadas con la construcción social de la normalidad, que no se suceden como etapas sino que corresponden a procesos superpuestos: una normalidad pre-pandémica, un estado de anormalidad, la necesidad de normalización, y la construcción paulatina de una nueva normalidad. En este sentido, la pandemia de COVID-19 nos impulsó al desarrollo de herramientas de investigación orientadas a sostener el extrañamiento, en el marco de una constante normalización. Nuestro trabajo de campo se vio interpelado por los cambios en los protocolos de bioseguridad, debiendo adaptarnos a este campo urgente, dinámico y emergente sin poner en riesgo nuestra salud o la de otras y otros.

Palabras Clave: COVID-19; Futuro; Incertidumbre; Normalidad; Pandemia; Tilcara.

Abstract

In this article, we explore the dynamic conceptions of normality and the imaginaries of the future during the COVID-19 pandemic in Tilcara (Jujuy, Argentina). We focus on the analysis of three ethnographic moments, that emerge from the field work carried out during 2020 and 2021. Our objective was to record the changes that have occurred in the bodily and material regimes imposed by the epidemiological characteristics of the pandemic, as gathered in biosafety protocols. To do this, we focus on certain antecedents produced by anthropology regarding the study of situations of uncertainty and hope, on the one hand, and disasters, on the other. Thus, we approach the repercussions that these novel regimes had on the ways of conceiving normality and imagining the future in this context of deep uncertainty among residents of Tilcara, mainly considering the economic dependence of the town regarding the tourism industry, which was the most affected by the global interruption of mobility in 2020 and 2021. Thus, we distinguish four instances linked to the social construction of normality, which do not follow one another as stages but correspond to overlapping processes: a pre-pandemic normality, a state of abnormality, the need for normalization, and the gradual construction of a new normality. In this sense, the COVID-19 pandemic prompted us to develop research tools aimed at sustaining estrangement, within the framework of constant normalization. Our field work was challenged by changes in biosafety protocols, and we had to adapt to this urgent, dynamic, and emerging field without putting our health or that of others at risk.

Keywords: COVID-19; Futuro; Incertidumbre; Normalidad; Pandemia; Tilcara.

Introducción

Cuando a fines del año 2019 comenzamos a recibir las noticias de una nueva enfermedad en China –COVID-19–, nadie podría haber anticipado las crisis que se iban a desatar en distintos planos de nuestras vidas cotidianas. Esta enfermedad se presentaba con altos índices de mortalidad, y una alta tasa de contagio, y no hacía falta más que la cercanía entre dos cuerpos, el infectado y el sano, para la propagación del virus SARS-CoV-2. Frente a esta novedad epidemiológica, la medida política mundial consistió en un cese de la movilidad, del encuentro social, bajo distintos formatos de cuarentenas, que en Argentina se denominó A.S.P.O. (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio). Estábamos, claramente, frente a una crisis sanitaria cuyo primer impacto se dio en un plano social, reconfigurando a todos los cuerpos como potencialmente peligrosos, portadores de un virus biológico desconocido, de proporciones inimaginables, que alimentó el temor al otro y nos llevó a asumir una distancia tanto física como social (Finol, 2020; Guerra, 2020; Rial, 2020; Romero Gorski et al., 2020).

Desde el comienzo de la pandemia, son muchos (casi inabarcables en su cantidad) los textos y reflexiones que se han producido para tratar de entender qué impactos se iban sucediendo a nivel social y cultural. Cada disciplina fue generando sus propios corpus destinados a comprender la pandemia. En antropología, desde donde encaramos este artículo, hemos notado cómo las introducciones insistían en la profunda alteración que se produjo en la vida cotidiana de los más ersos interlocutores y sectores sociales. Sin duda, esta era la primera observación, ineludible al ojo científico social, y resultó en un lugar pertinente para situar la relevancia de la investigación antropológica de la pandemia. Estábamos frente a un hecho inédito en la mayoría de nuestras vidas profesionales: una anormalidad generalizada que se reflejaba en una reconfiguración de los cuerpos y corporalidades (Finol, 2020; Fontana Sierra, 2020; Gerbaudo et al., 2020), en la movilidad física, con efectos políticos y económicos (Benza y Kessler, 2020). A diferencia de otras crisis, donde lo económico o lo político suele ser el punto de partida, aquí lo social estaba generando un trastorno en estos otros ámbitos, de magnitudes impensadas. Por esta razón, en este texto retomamos aportes producidos no solo desde la antropología, sino a partir de ersas disciplinas de las ciencias sociales, como la semiótica, la sociología y la economía.

En este artículo nos proponemos indagar, por un lado, en la concepción socialmente articulada y dinámica de la normalidad durante el contexto pandémico en Tilcara (Jujuy, Argentina) y, por el otro, en los imaginarios de futuro asociados a este marco regido por la incertidumbre. Para ello, nos concentramos en tres momentos etnográficos que hemos definido a partir de nuestro trabajo de campo en Tilcara, que es el lugar donde residimos desde hace cuatro años y donde hemos asumido el compromiso profesional de llevar adelante un registro etnográfico que excediera nuestros proyectos personales de investigación. Estos registros fueron llevados a cabo durante julio y agosto de 2020, junio de 2021, y noviembre y diciembre de 2021, y fueron definidos a partir de observaciones en el centro comercial del pueblo y entrevistas con nuestros vínculos cotidianos, principalmente aquellos generados en nuestras salidas a comprar. Estas entrevistas estuvieron centradas en los modos de percibir y afrontar una pandemia con un final incierto, en un lugar específico. Estos tres momentos se articulan, como veremos, con la emergencia de nuevos regímenes corporales y materiales que han repercutido en las formas de concebir la normalidad y de imaginar el futuro en relación con las dinámicas propias de Tilcara.

El trabajo que proponemos aquí es una continuación de otro que escribimos y publicamos durante el primer año de la pandemia y que justamente define el primer momento de esta investigación (Carreras y Petit, 2020). Allí reflejamos las transformaciones que se estaban produciendo en la fisonomía y las dinámicas de Tilcara a raíz de la pandemia, reunidas bajo la sensación intersubjetiva de habitar una anormalidad. En términos interpretativos, definimos que se trataba de una instancia liminal, considerando esta noción de haber abandonado un estado normal previo, y de estar transitando hacia una normalidad que aún no se manifestaba, ya que a diferencia de las instancias ritualizadas de los ritos de pasaje (Turner, 1988[1969]), las crisis no cuentan con caminos prefigurados de re-estructuración (Visacovsky, 2019). Mucho ha cambiado desde ese momento, y la continuidad del trabajo etnográfico nos lleva a repensarnos y situar esas primeras reflexiones en el marco del propio devenir de la pandemia, que ha traído aparejadas transformaciones tanto en el modo de concebir la normalidad, imaginar el futuro, como al interior de nuestra práctica etnográfica.

A raíz de estas problemáticas, que son aquellas que identificamos a partir del trabajo de campo repartido entre los dos años pandémicos que hemos atravesado hasta el momento, en la primera parte del texto damos cuenta de las perspectivas desarrolladas en las ciencias sociales para comprender qué cuestiones integran las concepciones de normalidad que se produjeron con la pandemia. En este sentido, nos centramos primero en dar cuenta de la reconfiguración de las corporalidades, la aparición de nuevas materialidades, y cómo todo ello ha repercutido en la transformación de ciertas prácticas sociales vinculadas con el cumplimiento relativo de los protocolos de bioseguridad que son, más bien, protocolos sociales. Específicamente desde la antropología, presentamos dos campos que nos han permitido problematizar las nociones de normalidad y los imaginarios de futuro que se despliegan en contextos de incertidumbre, y el contexto de crisis que deviene de una situación de desastre. Éstos son los estudios antropológicos sobre la esperanza y la incertidumbre (Visacovsky, 2019) y la antropología de los desastres (Oliver-Smith, 1995; Hoffman y Oliver-Smith, 2002; García Acosta, 2021; Mendoza et al., 2021).

La segunda parte del texto busca dejar asentado el aporte metodológico vinculado con cómo hemos resuelto el problema de la etnografía que aconteció con la pandemia. En otros términos, no solo cómo desarrollar la experiencia etnográfica en el lugar donde vivimos, sino principalmente hacerlo en el contexto de los protocolos de bioseguridad, e intentar generar un diálogo con vecinos y vecinas de Tilcara desde la distancia. De esta manera, el apartado metodológico concentra ciertas reflexiones en cuanto a cómo ha cambiado la posibilidad de hacer etnografía con el devenir de la pandemia.

En la tercera parte del texto desarrollamos los tres momentos etnográficos en Tilcara, articulados con las reflexiones que surgen de las problemáticas ya esbozadas. Para ello, comenzamos con una contextualización de las distintas medidas políticas y de los efectos en las dinámicas del pueblo. Es importante mencionar, en principio, que Tilcara, localidad de la provincia de Jujuy, forma parte de la Quebrada de Humahuaca, región que desde el 2003 sufrió un fuerte vuelco en su estructura socio-económica a partir de la declaración de Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO (Troncoso, 2008, 2009; Noceti, 2012; Catalano, 2013; Braticevic y Rodríguez, 2017; Salleras, 2020). Este es un aspecto central para situar el profundo impacto que ha tenido la pandemia en Tilcara a partir de sus condiciones económicas y socio-históricas.

El futuro, un incierto: perspectivas antropológicas sobre la pandemia y la normalidad

Mirado en retrospectiva, el comienzo de esta década será recordado por la profunda alteración en la experiencia social del tiempo y del espacio. Nadie es ajeno, a esta altura, de cómo la pandemia ha traído consigo grandes trastornos sociales, económicos y políticos, la profundización de desigualdades preexistentes, la emergencia de problemáticas inéditas y retrocesos en distintos planos (Goren y Ferron, 2020; Benza y Kessler, 2020). Catalogada desde el 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud como pandemia, los modos de transmisión y circulación de la enfermedad han transformado las formas en que concebimos nuestros cuerpos y los de otros, dentro del proceso de una radical dislocación de nuestras prácticas sociales. La pandemia, que surge de un patógeno biológico, se presenta actualmente como un “hecho social total” (sensu Mauss, 1925 en Rial, 2020), como han propuesto distintos autores y autoras (Mastrangelo, 2020; Romero Gorski et al., 2020; Rial, 2020), considerando que “define implicancias socialmente obligatorias, objetivamente vinculantes, subjetivamente impostergables y biológicamente urgentes” (Rial, 2020, 85).

En este sentido, la pandemia ha alterado profundamente las bases de nuestras vidas, y esto es palpable en un nivel cotidiano vinculado con las materialidades, las corporalidades y las prácticas sociales, y aún más pensando cómo las respuestas políticas han sido, en mayor o menor medida –y de forma intercalada– el confinamiento y el aislamiento físico y social. Como han señalado Bergesio, González y Nieva (2020) para el caso jujeño, la pandemia ha impactado en lugares concretos con condiciones históricas específicas, y por ello un plan homogéneo de medidas político-sanitarias con una fuerte apelación restrictiva de la movilidad no ha hecho más que reproducir injusticias, al no considerar la heterogeneidad de situaciones que se vieron afectadas por este contexto. Estas medidas de aislamiento se desprendieron, principalmente, del modo de contagio de esta enfermedad, que nos ha llevado a repensar los modos en que se encuentran las pieles y los cuerpos en el espacio social: “Hoy es la piel, nuestro límite directo con el mundo y, cada vez que salimos al ‘afuera’, debemos proteger e inmunizar esta envoltura: la lavamos con jabón constantemente; la cubrimos con guantes, ropa o mascarilla; evitamos el contacto con otras pieles” (Zapata Hidalgo, 2020, 75).

Considerando lo anterior, la pandemia se presenta como una unidad temporal con un inicio claro y un final incierto que ha afectado el modo de concebir socialmente la normalidad en espacios ersos, aspecto que vinculamos principalmente a esta reconfiguración de las corporalidades, la aparición de nuevas materialidades, los efectos en las prácticas sociales y los modos socialmente articulados de imaginar el futuro. Resulta inédito e inesperado el grado de consciencia que hemos adoptado en cuanto a nuestros cuerpos, lo que tocamos, el hecho de salir de nuestros refugios disímiles, el acto de encontrarse, todo mediado por una serie de protocolos de bioseguridad que han procurado regular la “proxémica” (Hall, 2003[1966]), esto es, las normas culturalmente estipuladas que delimitan y prescriben los usos sociales del espacio y la distancia. En esta línea, Finol (2020, 181) propuso que se han creado nuevas relaciones conflictivas, en tanto “los sujetos pandémicos han pasado de una relación de espacio compartido a una de espacio competido”.

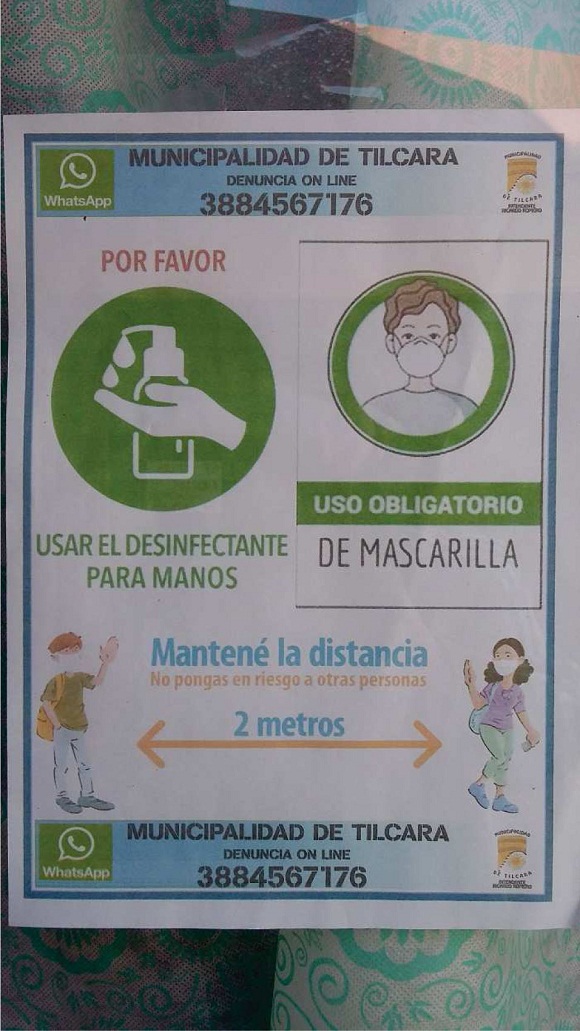

Al salir al espacio público, debemos hacerlo con barbijo1, mascarilla o tapabocas, por lo que gran parte de nuestras gestualidades quedan ocultas, mientras que muchos usos que involucran a nuestras bocas se encuentran negados o entorpecidos, como comer, fumar, incluso hablar o besar. Al entrar o salir de determinados establecimientos, o al estar en contacto con superficies, debemos tener siempre a mano el alcohol en gel, que anula al virus de nuestra piel. Y debemos mantener una distancia física de entre un metro y medio y dos metros de otras personas, para disminuir las chances de que alguna partícula de saliva entre en contacto con nuestras cavidades (Figura 1). A raíz de estos protocolos, hablar con otra persona “sin protección”, o hacerlo desde demasiado cerca conlleva un riesgo, que se asume más o menos rigurosamente en función de determinados imaginarios sociales que atraviesan y delimitan lo que se puede y lo que se debe hacer en cada circunstancia (Romero Gorski et al., 2020).

El tema de los materiales y las materialidades ha sido el eje de numerosos debates en arqueología y antropología. En principio, éste se sintetiza en un artículo de Ingold (2007) que ha recibido distintas respuestas de colegas, entre las que destacamos esta frase de Knappett (2007, 21-22, traducción propia): “así como de difícil les es a los arqueólogos ver lo social a través de lo material, son las luchas del etnógrafo o sociólogo por ver lo material y sus propiedades a través de la red de relaciones sociales”. Por ello, aquí hemos centrado la mirada en las múltiples relaciones que se establecen entre la cultura material y el mundo social, dando cuenta del rol activo de las materialidades en la sociabilidad de las personas (Hodder, 2004). Más allá de esto, lo que prima en este contexto pandémico es la consideración de los cuerpos como peligrosos, aspecto especialmente considerable en la dimensión invisible, altamente contagiosa y potencialmente mortal del patógeno biológico, lo cual ha derivado rápidamente en un debilitamiento de los lazos sociales y una asociación de lo extraño como un elemento atravesado por el miedo (Argüello, 2020; Guerra, 2020; Inchaurraga, 2020).

Figura 1. Cartelería oficial del municipio de Tilcara indicando los protocolos de bioseguridad impuestos por la pandemia (Fuente: fotografía tomada durante trabajo de campo).

Para dar cuenta de los efectos que la pandemia está teniendo en las percepciones sociales del cuerpo, y en las relaciones entre éstos en la arena pública, resulta pertinente retomar aquello que Thomas Csordas (2008, 117) ha definido –dándole un enfoque etnográfico a la fenomenología cultural– en términos de “intercorporalidad”. El autor se refiere con ello a un “modo de presencia colectiva en el mundo”, en el que existe un lenguaje corporal implícito y socialmente compartido que permite identificar a través de la observación etnográfica instancias de identidad y alteridad, de espontaneidad y etiqueta. En nuestro trabajo de campo en Tilcara esto pudimos notarlo a partir de dos cuestiones. Por un lado, en cómo la higiene personal se ha reconvertido en un espacio de disputa social, cuando al ingresar en determinados establecimientos rápidamente los comerciantes señalan la locación del alcohol en gel –obligatorio según las normativas municipales– y observan que la colocación de éste sea efectiva. Si alguna persona ingresa sin el barbijo, o puesto de manera incorrecta –generalmente dejando la nariz al descubierto–, es un aspecto que se exige a los clientes a riesgo de ser expulsados del establecimiento.

En este sentido, cabe destacar que las epi/pandemias siempre han dejado huella en las prácticas sociales, formando parte de “procesos civilizatorios” (Elias, 1987[1939]) en los que se han definido determinadas normas morales y sociales que prescriben ciertos usos tanto en el ámbito privado como público, impulsados a través de campañas estatales de concientización. Pensemos, por ejemplo, en cómo el uso de preservativo en los encuentros sexuales se ha instalado como la manera de prevenir enfermedades de transmisión sexual a partir del VIH-SIDA desde la década de 1980 en adelante; en Argentina, el rebrote del cólera durante 1992 y 1993, que instaló la necesidad de higienizar las manos frecuentemente y hacer lo propio con las verduras y frutas; la gripe A-H1N1 durante el año 2009, que generó un boom de uso y ventas de alcohol en gel. Solo con el tiempo comenzaremos a reconocer qué prácticas protocolares formarán parte de nuestros regímenes de intercorporalidad a partir de esta nueva pandemia.

Por tanto, podemos reconocer que la pandemia produjo un quiebre en la intercorporalidad, en primera medida en la noción de que un abrazo puede suponer un acto peligroso. Es aquí, principalmente, donde planteamos que la distancia física supone también una distancia social, “pues ella expresa las limitaciones y prohibiciones de la interacción social propia del espíritu gregario que caracteriza las agrupaciones humanas: no visitas, no fiestas ni reuniones” (Finol, 2020, 183). Sin embargo, donde más se observó este quiebre es en la reconfiguración que se dio necesariamente en el modo de saludarnos. Al principio resultaba obvio: no podemos abrazarnos, ni besarnos, tampoco podemos estrechar las manos. Surgió entonces, de la mano de una creatividad social puesta al servicio de la continuidad de las formas y las etiquetas, el choque de codos. Esto resultaba ertido para todos y todas, como una novedad impensada que nos permitía resolver los saludos impostergables. Más allá de esto, cada encuentro implicaba una serie de dudas, de cuerpos que coreografiaban entre el codo, el abrazo y la mano alzada desde la distancia, a veces sin llegar a buen puerto. A su vez, existía una contradicción. Se nos aconsejaba estornudar sobre el pliegue del codo en lugar de hacerlo sobre las manos (aspecto que ya había sido difundido durante la gripe A-H1N1), y luego chocábamos esos mismos codos en el acto de saludar. Ya a dos años del comienzo de la pandemia, esta cuestión parece saldada. Nadie duda, al encontrarse con una persona conocida, que es el choque de puños el que da continuidad a la vida social y el que asegura las buenas formas y una etiqueta relativamente segura que nos permite extender nuestros brazos, saludarnos, generar contacto físico con otros humanos, y aun así mantener la distancia que separa a nuestros cuerpos peligrosos.

Hemos notado, entonces, cómo desde la irrupción de la pandemia en Argentina se produjo un consenso social que ubicaba este tiempo como de anormalidad. En este sentido, Visacovsky (2019, 15) definió que “la normalidad –cualquiera fuese su forma– representa un modo necesario al cual apelan los actores para definir el mundo en el que viven y el curso de las acciones propias y ajenas”. Esta sensación, que por cierto era empíricamente comprobable con solo salir al espacio público, estaba fundada en la aparición repentina de nuevos regímenes corporales y materiales. Lavarse frecuentemente las manos, aplicarse alcohol en gel o diluido al entrar y salir de establecimientos, utilizar el barbijo, la diferenciación entre rubros esenciales y no esenciales, el mandato de “quedarnos en casa”, encontrar formas creativas y dinámicas de saludarnos. Esta sensación de anormalidad fue decantando gradualmente en un proceso de normalización, y a raíz de distintos estudios sociales y económicos se comenzó a dar cuenta de la vulnerabilidad que ersos grupos sociales han tenido para afrontar todos estos novedosos regímenes corporales y materiales. Al respecto, Visacovsky y Zenobi (2020) expusieron cómo en el caso argentino la crisis generada por el contexto pandémico está encuadrada en una crisis pre-existente. Esto es, que Argentina venía de un gobierno que entre 2015 y 2019 estableció políticas basadas principalmente en el ajuste económico, dejando consigo un panorama de gran deuda externa, recesión, alta inflación y presupuestos reducidos para la salud pública y la investigación científica, áreas que resultaron fundamentales a nivel mundial para atender la situación global.

Diferentes campos dentro de la Antropología se han preocupado por el concepto de normalidad con anterioridad a la irrupción de la pandemia, y en asociación a esto, han problematizado lo que ocurre durante estos momentos en los que la normalidad se ausenta. Lo normal, como construcción social, tiene un sentido normativo que promueve la sensación de continuidad y la posibilidad de planificar el futuro (Visacovsky 2019). Tanto los estudios antropológicos de la incertidumbre y la esperanza (Visacovsky, 2017, 2019, 2021) como aquellos que provienen del campo de los desastres y catástrofes (Oliver-Smith, 1995; Hoffman y Oliver-Smith, 2002; Mendoza et al., 2021) se han centrado en la comprensión social de las crisis, y en las formas en que las sociedades afrontan las situaciones que una crisis trae aparejada. Por un lado, los desastres implican etapas de desestructuración, crisis y reconstrucción de relaciones y estructuras sociales, generando por ello una ruptura con lo que se consideraba normal (Mendoza et al., 2021). Esto desvincula a los desastres de sus causas naturales, y, por el contrario, pone de relieve otros factores, como “la acumulación de vulnerabilidades, la construcción social persistente del riesgo y la falta de prevención y pérdida de resiliencia” (García Acosta, 2021, 38). Estos momentos marcados, vividos y sentidos como anormales se encuentran interpelados y atravesados por la incertidumbre, por el caos en las estructuras y las instituciones vivido como una ruptura social y de transformación de lo cotidiano. Así, se identifican ciertos patrones dentro de las crisis ocurridas por desastres que nos permiten pensar en función de los procesos que atraviesa la sociedad (Mendoza et al., 2021). En primer lugar, debe existir previamente un período que las personas identifican como normalidad. Luego, viene el evento crítico (Das, 1995) que causará rupturas, tanto institucionales como de las concepciones del espacio y del tiempo. Este momento se asocia con la pérdida de vidas humanas (lo que marca la diferencia con otras crisis sociales y económicas). Por último, sobreviene un período de normalización post-desastre, que llega junto con nuevas tensiones y conflictos sociales. En el caso de la más reciente pandemia vivida por la humanidad, el COVID-19, resulta pertinente lo planteado por García Acosta (2021, 41) en cuanto a la necesidad de entenderla como un desastre global que no puede soslayarse a su aspecto natural o biológico. Por ello es pertinente el abordaje de las ciencias sociales “para ver cómo los seres humanos confrontan y dan sentido a lo que están viviendo de manera cotidiana a través de una lente que enfoca lo local y el nivel comunitario”.

Toda crisis, por definición, trae aparejada la incapacidad de prever e imaginar el futuro (Koselleck 2021[1959]; Visacovsky, 2019). Esto nos pone socialmente en un plano de incertidumbre, modificando la concepción del tiempo, que ya no parece fluir como el resultado evidente de un pasaje entre el pasado, el presente y el futuro. Más bien, es percibido como un tiempo estancado, en suspensión, que aún no encuentra una definición con respecto a qué continuidades hay entre el pasado que solía ser, y el futuro que vendrá (Visacovsky, 2019). El futuro, en este sentido, se volcó al corto plazo, definido por el día a día que está implicado en la imposibilidad de prever, de planificar y de proyectar. Esta idea de suspensión estuvo en el eje de la discusión de las ciencias sociales en las primeras publicaciones pandémicas, señalando que el tiempo social sufrió una puesta entre paréntesis, o bien, un full stop (ver, por ejemplo, Caduff, 2020). Esto implicaría una ralentización de la vida social, que a la vista de los procesos que se fueron desarrollando durante el periodo que nos trae a la actualidad, resulta algo desajustada. En este sentido, coincidimos más bien con Fradejas-García et al. (2020, 11-12), quienes plantean que, por el contrario, existió una aceleración de los procesos: “la vida social no se ha parado, al contrario, se ha acelerado moviéndose en direcciones imprevistas y resignificando espacios, tiempos y relaciones que quizás nunca serán las mismas”. Esta concepción de los imaginarios sociales desplegados durante la pandemia nos permite comprender mejor la incertidumbre que engloba a la perspectiva del futuro. De hecho, si el tiempo social estuviera suspendido, podríamos suponer que hay más tiempo y que las expectativas presentan un plazo mucho mayor del que nos comentan las personas con las que interactuamos. Vivir el día a día nos remite a un tiempo más corto, acelerado, que nos impide mirar más allá de unos pocos días. Como desarrollaremos más adelante, estos modos de imaginar el futuro en contexto de crisis fueron modificándose con el devenir de la pandemia en Tilcara.

Estar en el campo emergente

Nuestro interés por la pandemia como hecho social comenzó con la cuarentena. Este primer momento de la investigación implicó una prospección no programada. Simplemente estábamos cada vez más asombrados y extrañados de cómo un patógeno biológico podía producir una transformación tan radical, que más allá de lo global, en Tilcara tenía ciertas particularidades. Así, las transformaciones en la fisonomía de Tilcara, en las prácticas y materialidades adoptadas por quienes habitamos, transitamos e imaginamos este lugar, fue una de las primeras cuestiones que registramos, haciendo lo único que podíamos hacer en este campo urgente, dinámico y emergente sin poner en riesgo nuestra salud o la de otras y otros: el acto social y legalmente permitido de caminar y comprar (Carreras y Petit, 2020)2.

En el marco de teorizar lo etnográfico, Pablo Wright (1994, 2022) ha señalado la posibilidad de pensar la experiencia antropológica como un desafío existencial. Nuestro compromiso profesional nos impide ser únicamente testigos de los procesos que investigamos: “¡porque nosotrxs mismxs somos ese proceso!” (Wright, 2022, 406). El autor parte de una crítica etnográfica centrada en el existencialismo, el empirismo radical, la fenomenología y la economía política. Propone, así, una dimensión de la etnografía que nos ha resultado pertinente para atender a los desafíos de una etnografía realizada en un contexto urgente, con problemáticas emergentes, como lo es la pandemia y las restricciones que hemos tenido para acercarnos corporalmente a los vecinos y vecinas de Tilcara y compartir libremente ersos momentos de nuestras vidas cotidianas3. En este sentido, Wright (2022, 422) pone en el centro la actitud etnográfica del caminar vinculada a la producción dinámica e intersubjetiva del campo: “El caminar-por-el-campo implica una situación cotidiana que compartimos con nuestrxs interlocutorxs en relaciones y sitios donde la vida y el sentido se producen”.

Por ello, esta mirada que hemos adoptado por las corporalidades y las materialidades se desprende de este estar-en-el-campo de lo emergente, condicionados por un contexto social e histórico que nos impulsó a desarrollar determinadas herramientas para sostener el extrañamiento propio de nuestra sensibilidad etnográfica en el marco de una normalización constante de lo que la pandemia nos ha impuesto socialmente. Una de estas herramientas, por ejemplo, consistió en nunca dejar de tomar fotografías de los cambios que íbamos notando en Tilcara, así como preguntar a nuestros vecinos y vecinas acerca de cómo iban percibiendo estos cambios y las problemáticas que debían afrontar a medida que pasaban los meses. Asumimos, así, el compromiso profesional de registrar estos procesos caracterizados por lo anormal, caminando por el mundo con protocolos sanitarios. De esta manera, hemos identificado las problemáticas que surgieron con la pandemia, y ciertas cuestiones de la previa normalidad que en este contexto se constituyeron como problemáticas, como abordaremos en función de la dependencia que se ha generado en Tilcara con respecto a la actividad turística en las últimas dos décadas.

Así, abordamos tres momentos etnográficos de la pandemia en Tilcara. Como ya hemos mencionado, la temporalidad pandémica se ha desarrollado por fuera de la denominada “normalidad”, aunque es importante señalar que este desarrollo no se ha producido de manera homogénea. Los cambios en las políticas nacionales y provinciales y la apertura de actividades que ha venido de la mano de la vacunación masiva en el último tiempo, por ejemplo, han comenzado a marcar cambios y continuidades en este transcurrir pandémico. Nuestro trabajo de campo también se vio atravesado de lleno por estos cambios, debiendo adaptar nuestra metodología etnográfica dependiendo del contexto.

El primer momento lo ubicamos entre junio y septiembre de 2020. Allí comenzamos a meditar sobre cómo sortear el problema de la etnografía que se nos presentaba: ¿cómo situar esta pregunta por la anormalidad pandémica en el marco de una investigación propiamente etnográfica? Básicamente, ¿cómo generar un espacio para la reflexión intersubjetiva, lo suficientemente abierto para no imponer categorías nuestras, que permita la re-pregunta, la escucha y la reflexión de nuestros interlocutores? Y, sobre todo, que no nos exponga al contagio nuestro y ajeno. Durante este primer momento, la respuesta la encontramos en las herramientas digitales, haciendo las preguntas que haríamos en un contexto de co-presencia, aunque adaptándolas a la comunicación remota y diferida de la virtualidad. Utilizando la aplicación del WhatsApp, fuimos tendiendo redes entre vecinos y conocidos, que luego ampliamos a otros ámbitos. En todos los casos nos presentamos como profesionales en antropología, indicamos el motivo de la entrevista solicitando el debido permiso tal cual lo haríamos en un contexto etnográfico “tradicional”, y realizamos tres preguntas: ¿Qué sentís que es lo que se modificó en tu vida cotidiana?; ¿Qué cambios percibís que se han producido en el pueblo de Tilcara?; ¿Qué extrañas de la vida antes de la pandemia? (Carreras y Petit, 2020). Dimos, asimismo, la libertad de contestar como resultara más cómodo, por escrito o por audio, y en dos casos coordinamos para realizar una llamada telefónica. Las últimas dos opciones son las que nos ofrecieron más datos y elementos para la re-pregunta, porque la oralidad es menos pautada que la escritura. En dos casos, a su vez, dio lugar a la producción creativa de nuestros interlocutores, leyendo, relatando e incluso discutiendo escritos que estuvieron inspirados en nuestros interrogantes.

El siguiente paso durante este primer momento fue, en simultáneo a nuestro “caminar”, comenzar a hacer algunas preguntas, mientras comprábamos, en la típica conversación que tanto sirve en el campo para distinguir problemas o temas para profundizar en entrevistas de mayor duración. A partir de nuestras observaciones, ya contábamos con herramientas para aprender qué preguntar (Briggs, 1986). El objetivo consistía en construir con otros y otras habitantes de Tilcara, planteando un diálogo etnográfico, cómo se habían modificado las dinámicas del pueblo. Y, claro, nuestras preguntas tenían casi como un efecto cinematográfico en el que las personas contrastaban su pasado reciente con su presente inmediato. Había una necesidad de hablar de aquello que estaba sucediendo. La realidad social, cotidiana, se presentaba frente a sus ojos con un alto grado de extrañamiento y asombro, aquellas actitudes que caracterizan a la sensibilidad etnográfica y a través de la cual construimos nuestros datos en el campo. Lo que englobaba ese estado de estupefacción, inédito en la vida cotidiana, era lo que nos referían brevemente como anormalidad, término con el cual nuestros interlocutores identificaban un estado de excepción, de suspensión, y que remitía claramente a una incertidumbre.

Como ya vimos en el apartado anterior, esta incertidumbre se caracterizaba por una alteración en la percepción del tiempo, del espacio, del Otro y de uno mismo, con un inicio abrupto e inesperado y un final incierto. Nuestra formación antropológica y sensibilidad etnográfica nos impidió mantenernos indiferentes a esta concepción de la normalidad y, de hecho, esta noción comenzó a instalarse como el eje de nuestro interrogante. A partir de las diferentes respuestas, escribimos un texto en el que las voces se articularon en una polifonía consecuente con nuestra propuesta de comprender de manera dialógica cómo se estaba transformando rápidamente la experiencia de habitar Tilcara (Carreras y Petit, 2020). Estábamos, así, dando cuenta de los pasos no consecutivos que Cardoso de Oliveira (1996) planteó para la producción antropológica (mirar, escuchar y escribir) en la práctica de una etnografía emergente4 situada en un contexto urgente, lo cual nos permitió contar con un registro muy vivo y sentido de estos cambios dinámicos en la fisonomía del pueblo y las prácticas de sus habitantes.

El segundo momento etnográfico transcurrió durante los meses de junio y julio de 2021, es decir, un año después de que Jujuy comenzó a sentir los efectos de la pandemia, como desarrollaremos en el siguiente apartado. Entre los dos primeros momentos etnográficos, notamos principalmente distintos niveles de apertura social, posibilitando gradualmente el encuentro, la movilidad, y con ello, generando una disparidad en la percepción cultural del riesgo. Los cambios del primer momento pasaron a formar parte del contexto (el background de la experiencia cotidiana), y esta noción de anormalidad cedió frente a la necesidad de adaptarse y de asumir el proceso de normalización de las transformaciones producidas por el contexto pandémico. Fue así, entonces, que debimos ajustar nuestra metodología para sostener el extrañamiento que al principio estaba manifiesto en la piel, para dar cuenta del impacto que este proceso de normalización estaba teniendo en la dimensión social de la vida cotidiana. Determinados procesos como la incipiente vacunación nos permitieron llevar adelante un trabajo etnográfico concentrado en entrevistas semi-estructuradas (Guber, 2001) de forma presencial (siempre manteniendo el uso del barbijo y la distancia física) con nuestros vínculos cotidianos, sosteniendo el interés de identificar las problemáticas en el marco de nuestras salidas de compras. El registro lo realizamos, de forma consensuada con nuestros interlocutores, por medio de una grabación digital y en nuestros cuadernos de campo. En este segundo momento, nos concentramos en preguntar por un problema que emergía con insistencia en nuestras entrevistas con vecinos, vecinas y comerciantes de Tilcara: la imposibilidad de proyectar e imaginar un futuro. Entrevistamos personas que ya habíamos consultado en 2020, y también otros comerciantes del pueblo. De esta manera, cabe aclarar que en este trabajo entrevistamos personas de perfiles socioeconómicos ersos, de distintos géneros y edades, que han tenido menor o mayor resto frente al impacto de la pandemia. Las preguntas que guiaron nuestro trabajo en este segundo momento fueron: ¿Cómo te imaginas el futuro?; seguida de: ¿Cómo desearías que fuera? Así, hemos podido identificar una fisura entre los imaginarios de futuros posibles y el deseo de nuestros interlocutores.

Muy distinto fue, finalmente, nuestro tercer momento etnográfico, durante diciembre de 2021. En este contexto, con una vacunación masiva (y una confianza social en ella), la vuelta del turismo sin restricciones, la incipiente llegada del carnaval, la posibilidad del encuentro y la necesidad de asumir riesgos en pos de la vida social (dados principalmente en un consenso y debate permanente con respecto a los protocolos de bioseguridad), comenzamos a vislumbrar las características de una “nueva normalidad”. Lo que distingue a este momento del anterior es que las problemáticas se modificaron abruptamente, y eso nos llevó a centrar la pregunta en la concepción de la normalidad, y continuar con los interrogantes por cómo se ha ido imaginando el futuro en distintas etapas de la pandemia. Llevamos adelante, así, entrevistas semi-estructuradas con comerciantes entrevistados durante el segundo momento. Si bien nunca dejamos de utilizar barbijo para estas entrevistas, debimos asumir el riesgo de conversar con personas sin barbijo, aspecto que asociamos, por un lado, con una confianza social en la vacunación, y, por otro, con un relajamiento en las normas vinculadas a los protocolos de bioseguridad5. Fue por ello que, en este tercer momento, realizamos preguntas vinculadas con un balance de los impactos de la pandemia durante los dos años desde que vimos esta alteración en la cotidianeidad: ¿cómo se fue transformando Tilcara durante la pandemia? ¿cuándo consideras que va a terminar? Y esto lo complementamos con realizar nuevamente la pregunta que organizó el segundo momento: ¿cómo te imaginas el futuro de todo esto? Como veremos a continuación, esto nos permitió dar cuenta de las transformaciones en la concepción social de la normalidad, vinculadas a una modificación constante en la definición de lo incierto.

Tilcara en la pandemia: tres momentos etnográficos

Habitando la anormalidad (Agosto-Septiembre de 2020)

El 16 de marzo de 2020 se declaró la emergencia sanitaria en Jujuy, cuatro días antes de que se decretara el A.S.P.O. a nivel nacional. Como señalaron Bernasconi, Romero y Golovanevsky (2021), en Jujuy esto implicó una restricción total sin circulación del virus a nivel provincial. En cuanto a Tilcara, Quispe (2020, 142) destacó que estas medidas tuvieron como efecto la suspensión “de todo tipo de actividades escolares, sociales, deportivas y religiosas”. De acuerdo con esto, en nuestro caso (Carreras y Petit 2020) sostuvimos que lo que saltaba a la vista era la irrupción de una rítmica social en el pueblo que contrastaba con el pasado inmediato. Había otro movimiento, y eso era especialmente llamativo en la ausencia del turismo. En un corto plazo, este aspecto del impacto social de la pandemia fue identificado como un problema, en especial frente a la dependencia económica que hoy en día tiene Tilcara en cuanto a la actividad turística. La ausencia total de turistas implicó un deterioro de toda la cadena productiva del pueblo, y con ello, la acumulación de deudas, la reestructuración de rubros, el cierre de comercios, y un fuerte impacto en el empleo informal. Frente a este escenario, la acumulación de días sin contagios a nivel comunitario en la provincia impuso la necesidad de tomar medidas para reactivar el turismo interno como fue, por ejemplo, el programa de “Jujuy para los jujeños”6 durante el mes de mayo. Sin embargo, a mediados de junio se registró el primer caso de contagio tras varios meses, y con ello la provincia volvió a tomar medidas estrictas de aislamiento. Estos procesos de apertura y cierre de la movilidad son fundamentales para comprender el profundo estado de incertidumbre que reinaba en la provincia, ya que resultaba imposible proyectar una solución y, con ello, de imaginar el futuro en Tilcara, principalmente en términos económicos.

El espacio público se convirtió en el escenario de ciertas transformaciones que se encontraban orientadas al cumplimiento del protocolo de bioseguridad. En primer lugar, en Jujuy se implementó, a partir del 10 de abril de 2020, el uso obligatorio de barbijo en la vía pública (con aplicación de multas en caso de incumplimiento). Con esta normativa se produjo la proliferación de venta de barbijos, disponibles no solo en un puesto en el mercado municipal dedicado exclusivamente a la venta de estos elementos, sino también en muchos otros comercios del pueblo. Por otro lado, también se observó la aparición de otras materialidades orientadas a la aplicación de alcohol al ingresar a un establecimiento, o bien al subirse a un remis. En muchos locales comerciales se instalaron pedaleras de metal, a partir de las que se elimina la necesidad de contacto directo de las manos, propagadoras del virus, con el recipiente que contiene el alcohol en gel que lo eliminará, disminuyendo así la posibilidad de contagio. También aparecieron recipientes pulverizadores con alcohol diluido con agua. Otra de las novedades materiales se vincula con la aparición de cartelería que promulga el cumplimiento del protocolo de bioseguridad. Así, en los locales comerciales y las dependencias municipales hay carteles que recuerdan la obligatoriedad en el uso del barbijo, el aforo permitido y el distanciamiento físico de entre un metro y medio y dos metros entre las personas. En vínculo con esto, también se pintaron líneas en las veredas de varios establecimientos de Tilcara, marcando así, de forma gráfica, la necesidad de distanciar los cuerpos de las personas que esperan a ser atendidas.

Estas formas de movernos y de encontrarnos, mediadas por estos regímenes corporales y materiales, no pueden pensarse por fuera de la sensación de novedad que venía atada a lo disruptivo de la pandemia. En diálogo con otros habitantes de Tilcara, nuestra primera interpretación de la situación social durante los primeros meses de la pandemia fue que se trataba de una instancia liminal (Carreras y Petit, 2020). Esto es, habíamos abandonado una normalidad previa y nos encontrábamos en un momento intermedio, anormal, ambiguo y excepcional, aunque sin una resolución clara. Un periodo de tránsito entre una normalidad que ya no existía y otra que todavía no existía. No podíamos imaginar el futuro en este contexto si no era remitiéndonos a la nostalgia y al deseo de retorno al pasado inmediato, a lo que nuestros interlocutores se referían como “volver a la normalidad”, y con ello a una resignificación de cómo era todo antes. De hecho, lo que podíamos imaginar del futuro estaba inevitablemente cargado del pasado al que deseábamos retornar. Existía cierta confianza en la eficacia de la cuarentena como un mal necesario que resultaría en una salida colectiva de la pandemia, que vislumbraba su carácter de desastre a partir del impacto global, el alto nivel de mortalidad que producía en las personas contagiadas, y de los efectos a largo plazo que dejaba en las personas recuperadas. En este sentido, el virus ingresó en los esquemas sociales como un agente invasor que había alterado profundamente a la sociedad, y la percepción del riesgo era consistente con esta noción. Nadie quería arriesgarse al contagio porque el peligro de la muerte estaba latente. Ante esta situación disruptiva, el principal efecto comenzó a notarse en un plano económico, donde la actividad turística estaba presente como ausencia, tanto en lo discursivo como en la cantidad de comercios que fueron cerrando o modificando el rubro.

Como han señalado Brinca, Duarte y Faria e Castro (2021), la disrupción más grave producida por el contexto pandémico la sufrió el sector turístico, desglosado en la actividad hotelera, de ocio y gastronómica, a nivel local, y de transporte en un marco más global. Las características del sector hicieron que la pandemia afectara en niveles similares tanto la oferta como la demanda, en el primer caso por tratarse de actividades no esenciales7, y en el segundo caso por la restricción en la movilidad nacional e internacional. A esto se suma el impacto producido en el mercado inmobiliario, que denotó una baja en la actividad, la cual dependía principalmente de los excedentes de capital invertidos como reserva de valor (Braticevic, 2020). Como podemos notar, la pandemia produjo un inmenso shock en la economía tilcareña en sus múltiples dimensiones, resaltado en su aspecto tanto simbólico como material por el contexto de incertidumbre. En cuanto a lo simbólico, es pertinente dar cuenta del impacto que tienen las “fases inciertas” de la pandemia (Ahumada y Navajas, 2020) en la posibilidad de imaginar un futuro, de planificar en función de un excedente de capital. En esta línea, si bien durante los primeros meses de la pandemia estuvo presente la noción de retorno a una normalidad pre-pandémica, lo cual le daba un sentido social a habitar la anormalidad (debíamos resistir al virus invasor), lo que en realidad se estaba gestando era una profunda crisis social, cuyos efectos económicos estaban todavía por verse.

Cómo imaginar el futuro cuando parece estar tan cerca (Junio de 2021)

No hay futuro. Esta frase apareció una y otra vez frente a nuestra pregunta por cómo nos imaginábamos el futuro de la pandemia. Durante la primera mitad del año 2021, desde nuestra casa localizada en un cerro de la margen este de la Quebrada, donde contamos no solo con vista, sino principalmente con “oído a Tilcara”, escuchamos cómo gradualmente fue volviendo la vida social al pueblo, la que justamente le otorga su carácter alegre, colorido, musical (Carreras y Petit, 2020). Volvimos a escuchar a las bandas de sikuris, tanto en los funerales, que recuperaron su matriz comunitaria8, como en procesiones y distintas fiestas colectivas. Con el tiempo en Tilcara se empezaron a superponer ciertas sonoridades que nos daban el indicio de una reconfiguración de la rítmica social, sonoridades que asociamos con fiestas (como el festejo del carnaval en febrero de 2021, que tuvo repercusiones en la prensa nacional), entierros, encuentros en las plazas del centro, bandas de sikuris en las pascuas del 2021 –inaudibles en el 2020–, clases de entrenamiento físico, partidos de fútbol, propagandas de partidos políticos en vistas a las elecciones legislativas y municipales que se desarrollaron a finales de junio de 2021, las campanadas con que la iglesia católica congrega a misa.

Este gradual retorno de la vida social tuvo su razón de ser en la necesidad de asumir un riesgo, porque resulta evidente que lo social no puede suspenderse indefinidamente. En junio de 2021 Jujuy cumplió un año desde la circulación comunitaria del virus. Bernasconi, Romero y Golovanevsky (2021) advirtieron una situación paradójica en la provincia, en cuanto a que las restricciones fueron cada vez más livianas a medida que la circulación del virus aumentaba y comenzaba a colapsar los precarizados sistemas de salud. Durante este año, los procesos de apertura y cierre de las actividades permitidas fueron relativos. Lo que se priorizó fue una apertura gradual que diera lugar a una reactivación de la actividad económica, de la escolarización y de la vida social. Aquello que estaba de manifiesto era un relajamiento general en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, y esto era evidente en el amontonamiento de personas en el espacio público.

La esencialidad de los rubros comerciales que mencionamos durante el primer momento fue virando al ritmo de las aperturas y cierres, de lo permitido y de lo prohibido, a nivel nacional, pero fundamentalmente a nivel provincial. En Tilcara, el surgimiento de las (muchas) nuevas despensas y dietéticas por sobre otros rubros a partir del cierre de hoteles, hostales y restaurantes que vivían del turismo, estuvo en vínculo directo con una realidad latente, las personas siguen teniendo la necesidad de comprar comida. La crisis del sector turístico afectó a todos los sectores económicos de Tilcara. Y esta crisis se siguió perpetuando aún con las aperturas al sector turístico. Como nos comentaba una de nuestras interlocutoras, dueña de un bazar en el centro del pueblo: “Por ejemplo, hay gente que compra, antes rompías un plato, y te comprabas media docena. Ahora no piensa, dice ‘no, si mis hijos, llega uno más tarde otro más temprano, no, no’. No compra el plato. Total no nos sentamos juntos ya todos. Antes era el juntarse y comer todos juntos. Ahora no, ya ni se juntan para comer”. Básicamente, se notaba un claro corte en el flujo de capital, ya que no había circulación de dinero en la calle. En esta línea, otra de nuestras interlocutoras, que durante el 2020 abrió una librería, nos ha manifestado las dudas que le surgieron a la hora de pensar qué tipo de local comercial abrir, cuestionándose muchas veces por qué no haber puesto una fiambrería, o cualquier otro negocio vinculado con los comestibles. Sin embargo, volviendo a la frase relevada en nuestro trabajo de campo, el impacto no fue solamente económico, sino que todas las relaciones sociales se vieron alteradas, tanto a nivel público como familiar, con una disrupción hasta en las instancias habituales de comensalidad, es decir, el comer juntos. De allí que se decida no comprar seis platos, sino solamente reponer el que se haya roto.

Las inequidades vinculadas a la crisis económica consecuencia de la cuarentena y el cese del movimiento turístico, ha traído aparejada otra serie de modificaciones, específicamente en cuestiones de alimentación sustentable. Muchos de los productos tradicionales, como la harina para la elaboración del api (harina de maíz morado), se traía de Bolivia. Como nos menciona uno de nuestros entrevistados: “entonces nos hemos encontrado un año que muchos productos que creíamos que eran de acá venían de Bolivia. Entonces nos hemos dado cuenta que cómo puede ser que no tengamos maíz para el famoso api de acá, que tenga que venir de allá. Entonces creo que es una buena opción, un cambio para producir nosotros lo que es, supuestamente es nuestro, ¿no? Es de acá”. De esta forma, lentamente comienza a plantearse una discusión necesaria y urgente, que se vincula con un “volver a las raíces” y a formas de producción que sean sustentables –la huerta propia, la puesta en valor de los productos autóctonos– y acorde a las necesidades específicas de las personas que habitan estos espacios.

Por otro lado, en cuanto al relajamiento en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, podemos asumir que incidieron principalmente dos factores. En primer lugar, las llamadas “olas”, definidas por los aumentos estacionales en la cantidad de contagios. Cuando aumentan los casos, sube la percepción del riesgo y se intensifican las medidas. Esto, por contraparte, se relativiza cuando los casos de contagio disminuyen estrepitosamente. En segundo lugar, en junio de 2021 se comenzaron a dar los primeros pasos en términos de vacunación, y gran parte de la población provincial mayor de 30 años ya se encontraba vacunada con una dosis. Esto surgió en las distintas entrevistas que sostuvimos con comerciantes del pueblo como una esperanza, si bien no quedaba claro qué alcance tendría la vacunación, o cómo modificaría en un largo plazo los regímenes corporales y materiales que sobrevinieron con la pandemia. Sin embargo, un aspecto que quedaba claro en estas comunicaciones es que, a diferencia de los primeros meses, el virus ya no era percibido como un invasor, sino como un nuevo habitante de nuestras vidas cotidianas. Una de nuestras entrevistadas fue clara con respecto a este punto, reuniendo en su frase una cuestión que notábamos de forma generalizada: “la gente, o sea, vamos a acostumbrar a adecuarnos al cambio. Va cambiando y nos vamos adecuando al cambio. Volver a lo que éramos no vamos a volver. Ya la gente ya ha sufrido mucho, gente que no está. Tampoco. Creo que nos vamos a ir adecuando y como todos dicen, aprender a convivir con la enfermedad”. Era necesario comprender que el virus había llegado para quedarse, y que tendríamos que aprender a convivir con él. A su vez, tendríamos que aprender a convivir entre nosotros en presencia del virus, asumiendo que el uso del barbijo o el saludarnos de maneras creativas no iba a desaparecer en el corto plazo. De hecho, en el transcurso de un año, se produjo un consenso social en saludarnos ya no con el codo, sino con el choque de puños, si bien en muchos casos el abrazo (a veces incómodo) ha vuelto a imponerse en el encuentro con otros.

Con el transcurso de la pandemia, y su duración prolongada, comenzamos a repensar nuestras primeras interpretaciones en relación con que estábamos atravesando un periodo liminal entre-normalidades (Carreras y Petit, 2020). En nuestro trabajo de campo de junio de 2021, notamos que lo que se estaba gestando era la noción de que no habría un salto claro hacia una nueva normalidad. Más bien, el devenir de la pandemia implicó un devenir-normalización de algunas de las prácticas sociales que se impusieron durante el primer año de convivir con el virus y la enfermedad, de la presencia (a veces únicamente discursiva) de las materialidades pandémicas, como el alcohol en gel, el barbijo y la cartelería. En el tiempo transcurrido también se definieron las disidencias, es decir, aquellas personas y grupos que descreen en la eficacia de la vacunación e incluso en la existencia del virus y la enfermedad. Pero lo que se puso de relieve en este momento fue la necesidad de normalización, que en general trató de volver inteligible la incertidumbre. Como sostiene Visacovsky (2019, 15-16), cuando los esquemas interpretativos dejan de ser eficaces frente a una disrupción de la vida cotidiana, dichos esquemas deben transformarse. En este caso, ante la certeza de que la normalidad pre-pandémica no volvería a ser tal, este período dejó de tener el carácter de anormal. Así, la pandemia se incorporó en lo discursivo como un modo de articular esta normalización de la incertidumbre, de las prácticas y materialidades que habían llegado para quedarse junto con el virus, con el cual habría que aprender a convivir.

Entonces, ¿cómo imaginar el futuro cuando parece estar tan cerca? A pesar de este devenir-normalización latente, notamos una profunda disociación entre el imaginario de futuro y el deseo de futuro. La mayoría de las entrevistas que tuvimos durante nuestro trabajo de campo fueron con comerciantes y la angustia frente a la imposibilidad de proyectar un futuro a largo plazo era la emoción más manifiesta. Muchos de ellos y ellas se vieron obligados, frente a los cierres y a la no-esencialidad de sus rubros, a gastar los ahorros de años de trabajo para el pago de alquileres e impuestos. El no poder proyectar el futuro hacía que el pasado, expresado en dichos ahorros, estuviera también más cercano. De hecho, la mayor parte de la esperanza estaba puesta en las vacaciones de invierno, para las cuales restaban quince días y aún no estaban confirmadas. Allí estaban depositadas las posibilidades de permanencia, de sostener el comercio o de tener que cerrarlo. El imaginario de futuro ya no era lejano, ni siquiera era ese anhelo de una vuelta a la normalidad de los primeros momentos de la pandemia. El ejercicio de imaginar el futuro, la imposibilidad de proyectar generaba ojos vidriosos, angustia, llanto, porque se lo sentía muy cerca, y al mismo tiempo, inexistente e imposible de imaginar. La esperanza estaba disociada del imaginario. El deseo, imposible de cumplir.

Una nueva normalidad (Diciembre de 2021)

Finalmente, las vacaciones de invierno sí se llevaron a cabo, e implicaron un respiro para las y los comerciantes. A partir de ese momento, de hecho, la actividad turística alcanzó un pico que no tuvo retrocesos, ya que muchas personas comenzaron a tomarse los días de vacaciones acumulados durante la pandemia y el Noroeste argentino se convirtió en un destino predilecto. El flujo de capital que sobrevino con dicha actividad afectó positivamente no solo a los comerciantes directos del turismo, sino a toda la cadena productiva del pueblo, es decir, al comercio interno que comenzó a crecer en función de estas ganancias generales. A esto se sumó que durante el segundo semestre de 2021 la vacunación contra el COVID-19 fue prácticamente masiva, y eso permitió la vuelta del turismo sin las restricciones de los últimos dos años. Es más, a principios de noviembre la prensa jujeña difundió la noticia por la llegada del primer turista extranjero, quien fue recibido en el aeropuerto provincial por autoridades gubernamentales representantes del área de turismo. Si bien existe un halo de incertidumbre, principalmente en función de las características epidemiológicas del virus y la enfermedad, con mutaciones que transforman las tasas de contagio y los síntomas, en Tilcara dicha incertidumbre tomó un carácter muy distinto que durante junio de 2021. El futuro comenzó a vislumbrarse con mayor claridad. Ya no había un temor ni una expectativa de cierre de la movilidad ni de los rubros, ya que no era concebido como viable a nivel nacional. Todo lo contrario, ciertas políticas de reactivación económica, como el Previaje9, dieron cuenta de una apuesta nacional volcada a proyectar un futuro turístico que en el pueblo estaba teniendo una consecuencia positiva, aunque no exenta de resquemores.

El protocolo de bioseguridad, que en Tilcara tuvo un alto acatamiento durante el primer año de la pandemia, comenzó a transformarse, y el relajamiento en las medidas, ya manifiesto en junio de 2021, se profundizó, y se convirtió más en un criterio inidual que en un cumplimiento colectivo. Esto se intensificó ante la falta de control por parte del municipio, que durante el 2020 había destinado funcionarios a controlar el uso de barbijos, la disponibilidad del alcohol en gel en los comercios, y la distancia física de las personas que aguardaban a ser atendidas en las veredas pintadas con líneas. Comenzamos a notar un deterioro en las materialidades pandémicas. Las pedaleras con alcohol en gel en los establecimientos empezaron a fallar y a no ser arregladas ni reemplazadas. De hecho, ya eran pocos los establecimientos que ofrecían alcohol en gel al ingresar, si bien su aplicación detrás del mostrador es bastante frecuente, más que nada luego de entrar en contacto con dinero. Las líneas sufrieron los efectos del tiempo y se despintaron, quedando únicamente un leve vestigio de su presencia. Por su parte, la obligatoriedad de utilizar barbijo siguió teniendo un acatamiento bastante general entre los habitantes de Tilcara, aunque mucha de la cartelería tilcareña comenzó a interpelar directamente al turista en la necesidad de usar el barbijo para cuidarse y cuidarnos. Por ejemplo, un cartel del Instituto de Desarrollo Indígena, ubicado en la entrada del pueblo, muestra un dibujo de un niño sobre una llama, ambos con barbijo, y el mensaje es el siguiente: “Sr/a turista, usemos barbijo. Cuídese, cuídeme, nos cuidemos” (Figura 2). Con respecto a esto, un entrevistado nos dijo: “yo veo gente más relajada, que por ahí vi algunos turistas que directamente se manejan así nomás”. Así, comenzó a configurarse la alteridad del turista, quienes son los principales señalados como incumplidores de las normas, ya que al venir de otras provincias, con protocolos disímiles al jujeño, no se adaptan al lugar que llegan. El turista es visto como necesario, pero también como peligroso.

Así, el imaginario de futuro se encuentra impregnado de la experiencia de la pandemia. Y en diciembre de 2021 el futuro es el carnaval. Desde hace varios meses se viene proyectando un carnaval sin restricciones, una vuelta plena y necesaria a una fiesta colectiva, que en Tilcara tiene la característica de haberse convertido en un evento masivo, en el que participan no solo jujeños, sino que es un atractivo turístico en sí mismo (a diferencia de lo que sucede con otras fiestas comunitarias). El carnaval tilcareño es desborde, es descontrol, y para febrero de 2022 las plazas hoteleras se encuentran completamente reservadas. Los cuerpos de fiesta, cuerpos alcoholizados, alegres y desbordados, son imposibles de controlar. La cercanía entre cuerpos es un factor buscado. Lo social trasgrediendo permanentemente los protocolos. Todos nuestros interlocutores hicieron hincapié en la peligrosidad de esta imagen de futuro sin control posible. “Carnaval va a ser un desastre”, “Este año va a explotar”, “Un día de alegría y después va a ser tristeza eterna”.

Figura 2. Pedalera ubicada en el Instituto de Desarrollo Indígena, con un cartel que interpela directamente a los turistas en el cumplimiento del protocolo de bioseguridad. (Fuente: fotografía tomada durante trabajo de campo).

Resulta interesante pensar, entonces, que si bien la noción de “nueva normalidad” estuvo presente desde el inicio de la pandemia en función de la sensación de anormalidad que dislocó nuestras vidas cotidianas, es recién en este momento que empiezan a notarse los contornos y las definiciones de las transformaciones pandémicas a largo plazo. Esto es claro desde la antropología del desastre, a partir de la cual estaríamos atravesando una etapa definitoria, de reconstitución de una normalidad distinta a la que existía previamente al evento crítico (Das, 1995; Mendoza et al., 2021), con la emergencia de nuevas tensiones y conflictos sociales. Esta nueva normalidad, impregnada de la experiencia social pandémica, nos lleva a identificar nuevas alteridades, a incorporar ciertas materialidades y volverlas parte de nuestra cotidianeidad, a habitar la contradicción, como sucede en algunos eventos comunitarios en los que se coloca alcohol en gel a todos los participantes, pero no necesariamente todos usan barbijo o mantienen la distancia física. Por su parte, la incertidumbre parece ser constituyente de esta nueva normalidad. En este sentido, a diferencia de otras crisis, la normalización no ha necesariamente equilibrado la posibilidad de proyectar un futuro. En este caso, por más paradójico que nos resulte, el futuro se proyecta desde la incertidumbre, a sabiendas de que los casos de contagio pueden subir y cancelar varios de nuestros planes. Estos quiebres en la vida cotidiana plantean a menudo la posibilidad de un aprendizaje, la idea de “salir mejores”. Desde la antropología, entendemos que esta pandemia ha tenido un fuerte impacto en nuestras vidas sociales, en la posibilidad del encuentro, en la reconfiguración de un abrazo, un momento afectivo como un acto peligroso. Sin embargo, lo que aparece con mayor fuerza es que la suspensión de la vida social es inviable, tanto a nivel económico como intersubjetivo.

Conclusiones

¿Hay que esperar a que termine la pandemia para comprenderla? Esta es una pregunta que se encuentra de forma implícita o explícita en varias de las reflexiones e investigaciones que han surgido desde las ciencias sociales en los últimos dos años sobre la pandemia. Sin embargo, existe una cantidad inconmensurable de producción académica que contradice la premisa incluida en dicha pregunta, y consideramos que esto se debe a que la pandemia nos ha encontrado en ersas situaciones y lugares que llevaron a repensar nuestras prácticas profesionales. La pandemia visibilizó problemáticas que se encontraban solapadas por la cotidianeidad y determinados procesos socio-históricos, como la dependencia que se ha generado en Tilcara con respecto a la actividad turística en los últimos veinte años, quedando en evidencia, así, las limitaciones y las desigualdades que genera una economía basada en el turismo. Por ello, en muchos casos nos encontramos con una responsabilidad, que en nuestro caso tuvo que ver con la importancia de generar un diálogo con nuestros vecinos y vecinas, con la intención de entender qué es lo que nos estaba sucediendo, incluso repensando nuestras metodologías en un contexto donde la co-presencia de los cuerpos es un acto peligroso. Entonces, ¿cómo esperar a que un proceso con un final incierto, que aún seguimos esperando, termine para recién ahí empezar a entenderlo? Por el contrario, creemos que una antropología desarrollada durante la pandemia, con todo lo que conlleva una etnografía de un campo urgente y emergente, resulta relevante y necesaria para atender a todas las transformaciones que se han desarrollado en los últimos dos años.

En este texto nos concentramos en aquellos cambios que hemos percibido en Tilcara, principalmente en cuanto a las materialidades y prácticas que se impusieron protocolarmente desde 2020, que definimos como la irrupción de regímenes materiales y corporales que establecieron formas novedosas de comportarnos y encontrarnos en el espacio público. Para ello, seleccionamos tres momentos etnográficos sobre la base del trabajo de campo que desarrollamos en distintas instancias de la pandemia. Al considerar estos tres momentos, a lo largo de dos años, se ve reflejada la rapidez con la que se han producido los cambios tanto en la materialidad, como en las prácticas y los imaginarios. En esta línea, notamos cómo los imaginarios de futuro fueron cambiando con el devenir de la pandemia, a partir de una crisis sanitaria cuyo desarrollo profundizó un estado de incertidumbre. Incertidumbre en un plano social, que no nos permitió proyectar la posibilidad del encuentro; incertidumbre en un plano económico, donde la apertura y cierre de actividades, especialmente la turística, ha tenido un fuerte efecto en la posibilidad de inversión y ahorro. Esto ha llevado a que lo que prime sea el corto plazo, el día a día, con una profunda consecuencia en una dimensión simbólica, material, social y subjetiva. En este sentido, resulta interesante cómo a diferencia de otras crisis, en las que lo económico tiene un impacto social, en este caso se trata principalmente de una crisis social que llevó a una fuerte degradación económica (enmarcada, por supuesto, en situaciones históricas).

Para darle un marco teórico a nuestras interpretaciones, nos basamos en dos campos teóricos que fueron desarrollados previamente a la pandemia, y que nos han permitido situar los efectos que ésta tiene en los modos de pensarnos socialmente. Por un lado, los estudios antropológicos sobre la incertidumbre y la esperanza (Visacovsky, 2017, 2019, 2021), que nos permitió darle cauce a una noción de crisis que apareció desde que notamos que la pandemia excedía las medidas políticas del confinamiento. Por otro lado, la antropología de los desastres (García Acosta, 2021; Hoffman y Oliver-Smith, 2002, Oliver-Smith, 1995, Mendoza et al., 2021), desde la cual se ha situado el quiebre que se produce cuando las sociedades atraviesan una catástrofe, definida por la dislocación de la cotidianeidad, y la presencia de muertes, en este caso frente a una enfermedad hasta entonces inexistente. Fue a partir de estos campos que definimos cuatro instancias vinculadas con la normalidad, que no se suceden como etapas sino que corresponden a procesos superpuestos: una normalidad pre-pandémica –un estado abandonado frente a la irrupción de la pandemia–; anormalidad –el deseo de retorno al pasado inmediato perdido frente al virus invasor–; normalización –la noción de que no hay vuelta a esa normalidad añorada, y que debemos convivir con el virus–; y nueva normalidad –cuando ya empiezan a notarse los contornos de las transformaciones pandémicas a largo plazo–. Estos procesos, como desarrollamos en este texto, permiten situar de una manera más precisa los cambios que se fueron dando con el devenir de la pandemia en cuanto a la irrupción de materialidades, la posibilidad del encuentro, las crisis producidas por habitar un estado de incertidumbre y, en definitiva, cómo imaginar el futuro en este contexto dominado por la contingencia.

Volvemos a remarcar, entonces, la importancia de registrar, analizar e interpretar todos estos cambios, estas transformaciones que se vienen produciendo desde que comenzamos a transcurrir este tiempo pandémico hace ya dos años. Sin embargo, también es necesario que tengamos en cuenta que etnografiar el campo emergente, ese que se presenta de forma urgente, trae aparejada una serie de llamadas de atención, de factores que debemos tener en cuenta. El dinamismo y la rapidez de los cambios nos exige que el registro contextual sea una parte fundamental del trabajo de campo. En este texto queda en evidencia la rapidez de estas modificaciones materiales, protocolares, corporales y normativas, donde la incertidumbre, la esperanza y los imaginarios de futuro se encuentran empapados de la experiencia pandémica. Al mismo tiempo, es imposible separarnos como investigadores sociales de estos procesos, en los que al igual que nuestros interlocutores, nos encontramos inmersos. Sin embargo, nuestro rol debe ser distinto, ya que estamos formados y formadas para sostener el extrañamiento frente al cambio permanente y prolongado en el tiempo. Otras serán las conclusiones cuando la pandemia haya finalizado y podamos hablar de ella en pasado, en formato de registro histórico. Sin embargo, en la actualidad (enero de 2022), siendo que los casos de contagio están teniendo cifras récord a nivel mundial, las cepas mutan y nos obligan a adaptarnos, y las muertes afortunadamente ya no son tantas (recalcamos la importancia de la vacuna), solo nos queda seguir trabajando en dejar un registro para los futuros investigadores.

Notas

1| En Jujuy, el uso de barbijo se volvió obligatorio en abril de 2020. De hecho, a diferencia de la mayoría de las provincias argentinas, Jujuy es una de las pocas donde este elemento sigue siendo obligatorio hasta enero de 2022.

2| Cabe destacar que el autor y la autora de este texto enfrentamos la pandemia en nuestra casa en Tilcara, lugar donde vivimos juntos desde hace cuatro años.

3| El tema de la metodología etnográfica en el contexto de pandemia requiere una profundización vinculada, entre varias cuestiones, al rol de los cuerpos y el uso de herramientas digitales.

4| Visacovsky (2021) lo denomina el campo imprevisto, al analizar los problemas metodológicos a los que se enfrentó la etnografía, y específicamente él como investigador durante la pandemia en Buenos Aires.

5| Podríamos haber tomado la decisión de no entrevistar personas que no usen barbijo, sustentada en una cuestión moral y normativa. Sin embargo, considerando el nivel de relajamiento con respecto a los protocolos, el tener esquema de vacunación completo y el hartazgo propio en el uso de este artefacto, decidimos que no sería un factor limitante al elegir a nuestros interlocutores.

6| Este plan turístico fue anunciado el 22 de mayo de 2020, y el protocolo consistía en que, contando con la reserva en algún restaurante u hotel, uno podía moverse libremente por la provincia.

7| Los rubros comerciales esenciales fueron principalmente aquellos destinados a la higiene y al abastecimiento de alimentos. Fue por ello que lo primero que observamos fue el reemplazo de hoteles y restaurantes por despensas, fiambrerías y dietéticas.

8| Un análisis con respecto a cómo se transformaron las prácticas rituales mortuorias en el Noroeste argentino durante la pandemia se encuentra en Fernández, Arrueta y Peralta (2021).

9| El Previaje es un programa turístico de preventa lanzado durante la segunda mitad de 2021, que restituye el 50% del valor del viaje en forma de crédito.

1 Ahumada, H. y Navajas, F. (2020) COVID-19 bajo fases inciertas ¿Qué nos enseña el caso argentino? Academia Nacional de Ciencias Económicas. Disponible en: https://anceargentina.org/site/trabajos/AhumadaNavajas_Covid19.pdf

2 Argü [ Links ]ello, P. (2020) La (naciente) sociedad del cubrebocas y la efímera extinción del espacio público. Escenarios distópicos ante la pandemia del Covid-19. Artefacto visual, 5 (9): 132-143. [ Links ]

3 Benza, G. y Kessler, G. (2020) La ¿nueva? estructura social de América Latina. Cambios y persistencias después de la ola de gobiernos progresistas (1a.ed.). Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Siglo XXI Editores. [ Links ]

4 Bergesio, L., González, N. y Nieva, F. (2020) ersidad cultural y desigualdad social: lo que la pandemia no puede ocultar. En: L. Bergesio y L. Perassi (Coords.), La pandemia en/desde Jujuy: reflexiones situadas (1a.ed., pp. 94-100). San Salvador de Jujuy. Tiraxi Ediciones. [ Links ]

5 Bernasconi, M., Romero M.A. y Golovanevsky, L. (2021) Mapeo de políticas públicas locales en Jujuy en contexto de pandemia. Trabajo y sociedad, 36 (22): 203-230. [ Links ]

6 Braticevic, S. (2020) Valorización inmobiliaria regional y escenario post-COVID-19. El caso de la Quebrada de Humahuaca. Semestre Económico, 23 (55): 161-182. [ Links ]

7 Braticevic, S. y Rodríguez, J. (2017) Una primera aproximación a la economía del Municipio de Tilcara. Estudios sociales del NOA, (20): 7-24. [ Links ]

8 Briggs, C. (1986) Learning How to Ask. A Sociolinguistic Appraisal of the Role of the Interview in Social Science Research. Cambridge. Cambridge Unversity Press. [ Links ]

9 Brinca, P., Duarte, J. y Faria e Castro, M. (2021) Measuring Labor Supply and Demand Shocks during COVID-19. European Economic Review, (139): 1-20. [ Links ]

10 Caduff, C. (2020) What Went Wrong: Corona and the World after the Full Stop. Medical Anthropology Quarterly, 34 (4): 467-487. [ Links ]

11 Cardoso de Oliveira, R. (1996) El trabajo del antropólogo: mirar, escuchar, escribir. Revista de Antropología, 39 (1): 13-37. [ Links ]

12 Carreras, J. y Petit, F. (2020) Transformaciones en los modos de habitar Tilcara (Jujuy, Argentina): reflexiones antropológicas desde la pandemia. Tessituras, 8 (1): 252-278. [ Links ]

13 Catalano, B. (2013) Sostenibilidad sociocultural del turismo en el Noroeste Argentino. Estudio de casos: Purmamarca y Tilcara. RIAT, 9 (2): 69-85. [ Links ]

14 Csordas, T. (2008) Intersubjectivity and Intercorporeality. Subjectivity, 22: 110-121. [ Links ]

15 Das, V. (1995) Critical events: An anthropological perspective on contemporary India. Delhi. Oxford University Press. [ Links ]

16 Elias, N. (1987) El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas. Madrid. Fondo de Cultura Económica. [ Links ]

17 Fernández, F., Arrueta, P. y Peralta, S. (2021) Desigualdad y muerte en los confines del noroeste argentino: Jujuy durante la pandemia COVID-19. Revista M, 6 (11): 175-197. [ Links ]

18 Finol, J.E. (2020) Antropo-Semióticas del cuerpo. Pandemia y transformaciones en la Corposfera: Espacio, desritualización e identidades. Espacio Abierto. Cuaderno Venezolano de Sociología, 29 (4): 178-195. [ Links ]

19 Fontana Sierra, L. (2020) Pandemia y rearticulación de las relaciones sociales. Perifèria, revista de recerca i formació en antropologia, 25 (2): 101-114. [ Links ]

20 Fradejas-García, I., Lubbers, M.J., García-Santesmases, A., Molina, J.L., Rubio, C. (2020) Etnografías de la pandemia por coronavirus: emergencia empírica y resignificación social. Perifèria, revista de recerca i formació en antropologia, 25 (2): 4-21. [ Links ]

21 García Acosta, V. (2021) Aprendizajes y nuevos derroteros en el estudio de los desastres y epidemias. Reflexiones desde la antropología. Desacatos, (65): 34-53. [ Links ]

22 Gerbaudo, D., Golé, C., Pérez, C. (2020) Diario etnográfico de tres becarias en cuarentena: entre el aislamiento y la intimidad colectiva. Perifèria, revista de recerca i formació en antropologia, 25 (2): 167-178. [ Links ]

23 Goren, N. y Ferrón, G. (Comps.) (2020) Desigualdades en el marco de la pandemia. Universidad y territorio (1a.ed.). José C. Paz, Buenos Aires. EDUNPAZ. [ Links ]

24 Guber, R. (2001) La etnografía. Método, campo y reflexividad (1a.ed.). Bogotá. Grupo Editorial, Norma. [ Links ]

25 Guerra, E.F. (2020) El miedo como elemento productor del espacio social contemporáneo. EÍDOS, (16): 59-69. [ Links ]

26 Hall, E.T. (2003) La dimensión oculta (21a.ed.). Ciudad de México. Siglo XXI Editores. [ Links ]

27 Hodder, I. (2004) The “Social” in Archaeological Theory: An Historical and Contemporary Perspective. En: L. Meskell y R. W. Preucel (Eds.), A companion to social archaeology (1a.ed., pp. 23-42). Oxford. Blackwell Publishers.