Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Revista argentina de cardiología

versión On-line ISSN 1850-3748

Rev. argent. cardiol. vol.84 no.2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires abr. 2016

CARTAS CIENTÍFICAS

Inducción de taquicardia ventricular sostenida mediante estimulación programada a través del generador de marcapasos definitivo

Como herramienta diagnóstica y pronóstica, la estimulación asincrónica y programada del corazón para inducir arritmias es un recurso muy utilizado en el laboratorio de electrofisiología invasiva para definir la conducta a seguir en pacientes con sustrato arrítmico y sospecha de arritmias ventriculares o supraventri-culares sostenidas. (1)

Para realizar un estudio electrofisiológico (EEF) convencional es necesario ingresar al paciente a la sala de electrofisiología o de hemodinamia y, bajo anestesia local, introducir por acceso venoso al menos un catéter electrodo conectado a un estimulador externo y a un polígrafo, con el consecuente riesgo y las complicaciones, aunque mínimas, que traen aparejadas las punciones de este tipo, además de la exposición del personal de la salud a la radiación durante el procedimiento y los costos para el sistema hospitalario que esto acarrea. (2)

En la actualidad, los generadores de marcapasos (MP), cardiodesfibriladores (CDI) y resincronizadores (TRC) cuentan con la capacidad de realizar, a manera de EEF, diferentes protocolos de estimulación, con la posibilidad de introducir hasta tres extraestímulos para inducir arritmias y luego abolirlas con ráfagas de estimulación asincrónica. (3)

Se presenta una paciente de 82 años, de sexo femenino y serología positiva para Chagas, con antecedentes de implante de MP definitivo bicameral en febrero de 2013 por bloqueo auriculoventricular (BAV) 2:1 sintomático para síncope. En tratamiento farmacológico con bisoprolol, amiodarona y losartán.

En septiembre de 2015 se interna en el Servicio de Clínica Médica por episodios de síncope precedidos por angor. Durante la internación se realizan:

Electrocardiograma: Ritmo sinusal con BAV de primer grado y bloqueo completo de rama derecha, que alterna con regulación auricular en modo AAI con intervalo AV prolongado.

Ecocardiograma: Dilatación leve de la aurícula izquierda. Hipertrofia parietal concéntrica, hipocine-sia septoanteromedial y función sistólica ventricular izquierda conservada.

Holter 24 de horas: Escasas ESV aisladas. EV aisladas, frecuentes, polimorfas. Frecuentes duplas monomorfas y polimorfas y un único episodio de taquicardia ventricular no sostenida de 9 latidos (longitud de ciclo 300 mseg).

Cinecoronariografía: CI: sin lesiones angiográfica-mente significativas. CD: no se puede cateterizar y no se objetiva por circulación heterocoronariana.

Debido a nuevo episodio sincopal durante la internación, se decide pase a Unidad Coronaria a la espera de la realización de un EEF con estimulación desde la punta del ventrículo derecho (VD) para inducción de arritmia ventricular.

Dado que la paciente era portadora de un MP bicameral con capacidad de realizar estimulación asincrónica y/o programada con hasta tres extraestímulos [(Sensia DR (Medtronic Inc), también disponible en modelos como Altrua 60 (Boston Scientific), Accent DR (St Jude Medical)], se decide no realizar EEF convencional.

Se procede a realizar protocolo de inducción con estimulación desde el ápex del VD (catéter de MP) con tren basal de estimulación a 600 y 500 mseg y extraestímulos a ciclos decrecientes de manera secuencial y programada. (4)

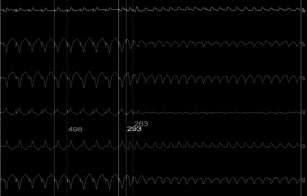

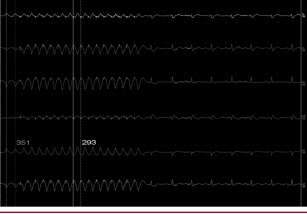

Sobre ritmo sinusal, con un drive de estimulación (S1-S1) de 500 mseg, se introducen dos extraestímulos (S2 = 300 mseg y S3 = 260 mseg) con inducción de taquicardia ventricular monomorfa sostenida (longitud de ciclo 350 mseg) sintomática para angor y palpitaciones (Figura 1), que se interrumpe con ráfaga de 290 mseg (Figura 2).

Debido a que la prueba fue positiva, se decide avanzar a CDI bicameral, (5) el cual se implantó con éxito en los días subsiguientes.

Durante el seguimiento la paciente evoluciona asintomática, presentando en el control del CDI episodios aislados de taquicardia ventricular monomorfa que revierten con ATP.

Fig. 1. Inducción de taquicardia ventricular sostenida mediante estimulación programada con dos extraestímulos.

Fig. 2. Interrupción de la taquicardia ventricular sostenida con ráfaga a 290 mseg.

La estimulación programada en estos casos solo puede realizarse desde el sitio en que se encuentre implantado el electrodo ventricular, por lo que resulta necesario realizar un EEF convencional con estimulación desde el tracto de salida del VD en casos de no inducción de la arritmia desde el ápex del VD.

La utilización oportuna de los recursos disponibles en nuestra práctica cotidiana nos permitirá brindar a nuestros pacientes un seguimiento adecuado con las opciones diagnósticas y terapéuticas más seguras y apropiadas, siempre en manos de operadores experimentados.

Además de considerarse un método seguro y confiable, la inducción por telemetría descarta por completo cualquier complicación referida al sitio de punción, al mismo tiempo que evita la exposición a la radiación durante cualquier procedimiento invasivo.

La inducción de arritmias complejas y sostenidas debe realizarse siempre en una unidad de cuidados intensivos cardiológicos con todos los recursos necesarios para resolver cualquier eventual complicación.

Además de inducir arritmias sostenidas, la estimulación asincrónica y/o programada desde los dispositivos implantables puede resultar de utilidad como herramienta diagnóstica e incluso para evaluar el modo de programación definitiva. A través de este medio podemos:

- Medir el punto de Wenckebach en aquellos pacientes en los que optamos por estimulación auricular preferencial (MVP, AAIsafeR, etc.). - Medir el tiempo de recuperación del nódulo sinusal para evaluar la función sinusal y de esta manera considerar o no la activación del sensor de respuesta en frecuencia. - Medir períodos refractarios anterógrados del sistema de conducción.

Francisco Toscano Quilón, Pedro Díaz Uberti, Valeria Piazza, Claudio Poliserpi, Damián Longo, Julián Del Villar

Complejo Médico de la Policía Federal Argentina Churruca-Visca

Servicio de Cardiología. Sección Arritmias y Marcapasos

e-mail: arritmias.churruca@gmail.com

BIBLIOGRAFÍA

1. Zipes D, Miles W. Valoración de un paciente con arritmia cardíaca. En: Zipes D, Jalife J. Arritmias. Electrofisiología cardíaca. New York, USA: Marbán; 2006. p. 759-65.

2. Schuger C, Josephson M. Electrofisiología Clínica: Aspectos Técnicos y Conceptos Generales. En: González Zuelgaray J. Arritmias Cardíacas. Buenos Aires, Argentina: Inter-Médica; 2006. p. 19-52.

3. Novotný T, Dvorák R, Lábrová R, Kozák M, Semrád B. Electric programmed ventricular stimulation using a permanent cardiac pacing system- A noninvasive method in arrhythmia. Cas Lek Cesk 1999;138:495-6.

4. Berne P, Tolosana JM. Estudio electrofisiológico: conceptos básicos. En: Mont L, Calvo N, Arbelo E, Berruezo A, Tolosana JM, Brugada J. Manual de Electrofisiología Clínica y Ablación. Barcelona, España: Marge; 2011. p. 27-37.

5. Chiale P, Acunzo R, Sánchez R. La prevención de la muerte súbita cardíaca. El papel de los cardiodesfibriladores implantables. En: Chiale P, Garro H, Pastori J, Sánchez R, Selva H. Marcapasos, Resincronizadores y Cardiodesfibriladores Implantables. Buenos Aires: Total Graf; 2008. p. 597-613.

Troponina de alta sensibilidad para predicción del tamaño del infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST

La valoración del tamaño de la lesión miocárdica posterior a un infarto agudo de miocardio con supradesn-vivel del segmento ST (IAMCEST) tiene repercusiones pronósticas y terapéuticas importantes. (1) Esta puede realizarse por distintas técnicas de imágenes y de laboratorio, de las cuales el ecocardiograma es la más utilizada. La troponina T de alta sensibilidad (TnTas) se encuentra disponible en la práctica clínica desde tiempo reciente y hasta el presente existe información discordante en cuanto a la correlación con el tamaño del infarto. (2, 3)

El objetivo de este reporte es correlacionar el grado de afectación ecocardiográfica medido con el índice de puntaje de motilidad parietal (IPMP) y la fracción de eyección (FEy) con los valores de TnTas obtenidos en las primeras horas del IAMCEST

Para esto se realizó un análisis retrospectivo de 67 pacientes que ingresaron por IAMCEST desde mayo de 2012 hasta enero de 2013. Se excluyeron los pacientes con infarto previo que pudiera alterar el IPMP La definición de IAMCEST se tomó de las guías de la práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología en su tercera definición universal de infarto. (4) El infarto se confirmó con la elevación de TnTas > 14 ng/L medida por el método de Roche con el analizador Elecsys® 2010. Se realizó sistemáticamente extracción de sangre para laboratorio al ingreso y entre las 6 y las 12 horas. Se utilizó la prueba de Spearman para correlacionar la troponina con el IPMP

La edad media fue de 59 ± 10,1 años, con un 91% de sexo masculino (Tabla 1). El tiempo dolor-balón promedio fue de 221 (110-311) minutos y el 91% se encontraban al ingreso en Killip A o B.

El vaso responsable más frecuente fue la arteria descendente anterior en el 44,6% de los casos, aunque se encontró lesión significativa de dos o más vasos en el 71% de los pacientes.

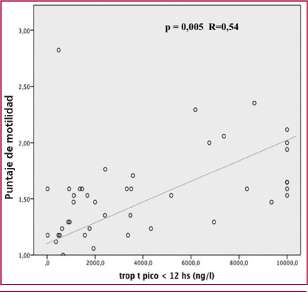

La mediana de TnTas de ingreso fue de 241 ng/L (27,5-1.350) y la de 6-12 horas fue de 1.965 ng/L (655,2-6.770), con una mediana de FEy del 50% (41,5-57,5). Al analizar la relación con el IPMP hallamos que la TnTas de 6-12 horas tuvo una correlación regular (r = 0,54, p = 0,005) pero significativa (Figura 1). Por su lado, la correlación entre la TnTas al ingreso y la de 6-12 horas con la FEy resultó no significativa (p = 0,545 y p = 0,253, respectivamente).

Tabla 1. Características basales de la población

| Variable | n = 67 |

| Edad, años | 59 ± 10,1 |

| Sexo masculino, % | 91 |

| DM, % | 11,9 |

| TBQ/EXTBQ, % | 73,1 |

| AHF, % | 14,9 |

| HTA, % | 59,7 |

| Dislipidemia, % | 64,2 |

| Sedentarismo, % | 13,4 |

| Obesidad, % | 16,4 |

| Tensión arterial sistólica, mm Hg | 127,8 ± 21,7 |

| Tensión arterial diastólica, mm Hg | 72,7 ± 13,1 |

| Tiempo dolor-balón, min | 221 (110-311) |

| Frecuencia cardíaca ingreso, lpm | 74,8 ± 16,5 |

| Troponina al ingreso, ng/L | 241 (27,5-1.350) |

| Troponina 6-12 horas, ng/L | 1.965 (655,2-6.770) |

| Creatinina ingreso, mg/dl | 1,1 ± 0,22 |

| Killip y Kimball de ingreso, % A B C D | 68 23 0 9 |

| TV/FV, % | 6 |

| Tromboaspiración, % | 32,8 |

| Inhibidores IIb/IIIa, % | 29,9 |

| Vaso responsable, % DA CD Cx | 44,6 26,2 29,2 |

| Número de vasos, % 1 2 3 | 29 35,8 35,8 |

| Cirugía de emergencia, % | 3 |

| Fracción de eyección, % | 50 (41,5-57,5) |

| Mortalidad intrahospitalaria, % | 3 |

| Días de internación | 4 (3-5) |

DM: Diabetes mellitus. TBQ: Tabaquista. EXTBQ: Extabaquista. AHF: Antecedentes heredofamiliares. HTA: Hipertensión arterial. TV/FV: Taquicardia ventricular/fibrilación ventricular. DA: Arteria descendente anterior. CD: Arteria coronaria derecha. Cx: Arteria circunfleja.

La falta de correlación con la FEy podría explicarse porque en su determinación luego de un IAMCEST intervienen varios factores: el mecanismo compensador del tejido sano, la masa miocárdica afectada, la loca-lización, el grado de afectación del tejido miocárdico circundante al área de necrosis, la presencia de hipertrofia ventricular previa, la enfermedad multivasos asociada, entre otros.

Fig. 1. Correlación entre la troponina T dentro de las 12 horas y el puntaje de motilidad ecocardiográfico.

Es posible que a consecuencia de estos factores Chia y colaboradores encontraron una pobre correlación entre la troponina de alta sensibilidad a las 12 horas y la FEy medida por SPECT a los cinco días luego del evento (r = 0,39). (5) Por su parte, Steen y colaboradores evaluaron la correlación del tamaño del IAM con resonancia magnética y troponina T de cuarta generación, medida a las 96 horas del inicio de los síntomas, hallando una excelente asociación para IAMCEST (r = 0,91). (6) Al parecer, los valores de troponina alejados mejoran la correlación con el tamaño del infarto y no los iniciales, que pueden estar más influidos por el grado de reperfusión y el tiempo de isquemia y no solamente por el monto de miocardio afectado.

El puntaje de motilidad es simple de medir y es menos dependiente del territorio afectado debido a que la cantidad de puntos por cada segmento es la misma sin importar la arteria afectada. En este caso, la TnTas mejoró su capacidad predictora, apoyando la hipótesis de que su concentración está relacionada con la masa de tejido miocárdico afectado.

El nuestro se trata de un estudio retrospectivo con el riesgo de sesgos que esto implica en la recolección de los datos. En cuanto a la evaluación ecocardiográfica del tamaño del infarto, se realizó con un equipo portátil en la cabecera del paciente con operadores que no estaban ciegos a su patología.

Con todo esto podemos concluir que en pacientes con IAMCEST, sin antecedentes de infarto previo, los valores de TnTas obtenidos dentro de las 12 horas presentan una capacidad regular de predicción del tamaño del infarto evaluado por IPMP.

Luciano Battioni1, Roberto Campos2, Pablo Spaletra2, Gustavo Pedernera2, Diego Conde1, Juan P. Costabel1, 2

Instituto Cardiovascular de Buenos Aires

1 Servicio de Cardiología

2 Servicio de Emergencias Cardiovasculares

e-mail: lucianobattioni@gmail.com

Tel. 011 4787-7500 - int. 3136

BIBLIOGRAFÍA

1. Carrick D, Berry C. Prognostic importance of myocardial infarct characteristics. Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2013;14:313-5. http://doi.org/bcwh

2. Lebeau R, Serri K, Morice M-C, Hovasse T, Unterseeh T, Piéchaud J-F, et al. Assessment of left ventricular ejection fraction using the wall motion score index in cardiac magnetic resonance imaging. Arch Cardiovasc Dis 2012;105:91-8. http://doi.org/bcwj

3. Licka M, Zimmermann R, Zehelein J, Dengler TJ, Katus H a, Kübler W. Troponin T concentrations 72 hours after myocardial infarction as a serological estimate of infarct size. Heart 2002;87:520-4. http:// doi.org/dwp6br

4. Steg PG, James SK, Atar D, Badano L P, Lundqvist CB, Borger MA, et al. ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force on the management of ST-segment elevation acute myocardial infarction of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J 2012;33:2569-619. http://doi.org/zkn

5. Chia S, Senatore F, Raffel OC, Lee H, Wackers FJT, Jang IK. Util-ity of cardiac biomarkers in predicting infarct size, left ventricular function, and clinical outcome after primary percutaneous coronary intervention for ST-segment elevation myocardial infarction. JACC Cardiovasc Interv 2008;1:415-23. http://doi.org/d3bz3w

6. Steen H, Giannitsis E, Futterer S, Merten C, Juenger C, Katus H. Cardiac troponin T at 96 hours after acute myocardial infarction correlates with infarct size and cardiac function. J Am Coll Cardiol 2006;48:2192-4. http://doi.org/djbkhs

Cierre percutáneo simultáneo de fuga perivalvular aórtica y fístula aortoauricular guiado por ecocardiografía transesofágica bidimensional

La fuga periprotésica es una complicación de la cirugía valvular debida a la degeneración del tejido anular. Se presenta en alrededor del 6% al 15% de las válvulas y anillos protésicos (1) implantados.

Presentamos el caso de un paciente masculino de 75 años que requirió reemplazo valvular aórtico con prótesis biológica (Biocor 27; St Jude®) junto con revascularización miocárdica (puente mamario a arteria descendente anterior y puente venoso a primera diagonal). Cursó posoperatorio sin complicaciones y es dado de alta al sexto día. A los 2 meses de la cirugía, en ecocardiograma transtorácico de control se observa fuga perivalvular (FPV) anterior, hora 5-6

de la vista quirúrgica, de grado moderado y fístula entre la aorta y la aurícula derecha (AO-AD), hora 8-9 de la vista quirúrgica (Figura 1). No presentaba evidencias clínicas, analíticas ni ecocardiográficas de endocarditis. En el seguimiento a 2 años manifestó anemia hemolítica crónica e insuficiencia cardíaca progresiva a pesar de tratamiento médico óptimo y creciente, por lo que se indica el cierre percutáneo de dichas fugas.

Bajo control angiográfico y ecocardiografía transesofágica (ETE) bidimensional se realiza el cierre simultáneo de la fuga periprotésica desde vía aórtica retrógrada con dispositivo Amplatzer Vascular Plug II de 8 mm (St Jude®) con shunt residual inmediato mínimo y de la fístula AO-AD con dispositivo Amplatzer Vascular Plug III de 6 mm (St Jude®) (Figura 2).

En la actualidad, 3 años después del tratamiento percutáneo, se encuentra asintomático, sin evidencias de hemólisis. El ecocardiograma de control demuestra fuga periprotésica leve, con gradiente transvalvular aórtico ligeramente aumentado (gradiente medio 24 mm Hg) y fracción de eyección del ventrículo izquierdo preservada.

Una FPV posterior al reemplazo de una válvula cardíaca implica la presencia de un flujo anormal a través del tejido nativo y la válvula protésica, debido a la aposición incompleta del anillo protésico al tejido nativo. Esto es generalmente una consecuencia de una dehiscencia de uno o más puntos de la sutura quirúrgica. Se desarrolla con mayor frecuencia en pacientes con calcificación anular grave, infección localizada, o debido a alguna otra consideración técnica. (2)

La mayoría de las FPV son pequeñas, asintomáticas y de evolución benigna. Las de mayor tamaño y por lo tanto con más implicación clínica se encuentran en alrededor del 1-5% de los pacientes con prótesis valvulares. (3) Las válvulas biológicas estarían involucradas con mayor frecuencia que las mecánicas.

Fig. 1. Fuga perivalvular aórtica (AO) (izquierda) y fistula a aurícula derecha (AD) (centro) en ecocardiograma transesofágico. Fuga perivalvular (**) y fístula (*) en angiografía (derecha).

Fig. 2. Ecocardiograma transesofágico y angiografía posprocedimiento. Shunt residual perivalvular (izquierda).

Los pacientes con FPV significativas presentan síntomas debido a que el reflujo sanguíneo a través de ellas y su consecuente sobrecarga de volumen se asocia con una reducción del gasto cardíaco eficaz e insuficiencia cardíaca congestiva, lo que deriva en una disminución de la tolerancia al ejercicio y disnea. Los síntomas pueden estar relacionados también con anemia hemolítica, la cual se produce por la fragmentación de glóbulos rojos en el alto cizallamiento del jet regurgitante. La endocarditis infecciosa puede ser causa o consecuencia de las FPV.

El diagnóstico se realiza con los hallazgos clínicos y ecocardiográficos, donde estos últimos resultan muy difíciles en ciertas ocasiones. El ETE tridimensional permite visualizar la totalidad de la válvula protésica, aumentando la definición y la caracterización de las FPV. (4)

La reoperación es el tratamiento de elección de las FPV, ya sea reparando el defecto o, más frecuentemente, cambiando la válvula. Está reservada en general para los pacientes muy sintomáticos por anemia grave o por disfunción cardíaca progresiva y se asocia con una morbimortalidad elevada; conlleva, asimismo, un riesgo importante de insuficiencia paravalvular recurrente. (5)

En este escenario, el uso de una técnica menos invasiva, como es el cierre percutáneo, se presenta como una alternativa terapéutica válida para el tratamiento de estos pacientes, con buenos resultados en términos de morbimortalidad en el seguimiento. (6) Hay que destacar que la morfología ovalada o de media luna de la mayoría de las FVP hace difícil encontrar un dispositivo específico que se adapte a cada defecto. Por esta razón se ha utilizado para el tratamiento de las FVP una variedad de dispositivos no diseñados específicamente para este cometido.

Por último, queremos destacar que la monitoriza-ción ideal durante el procedimiento es el ETE tridimensional, sobre todo de estructuras posteriores como la válvula mitral, ya que brinda mejor resolución espacial para la canalización del defecto y la elección de la vía de abordaje, la toma de decisión con respecto al dispositivo a utilizar y la evaluación de complicaciones luego de la oclusión del defecto (interferencia con el movimiento de la válvula protésica, defectos residuales, etc.). (4) Sin embargo, una estrategia basada en ETE bidimensional y angioscopia, como en nuestro caso, puede ser utilizada incluso en casos complejos.

Adolfo Ferrero Guadagnoli, Jonathan Miara López, Alejandro E. ContrerasMTSAC, Alejandro R. PeironeMTSAC

Servicio de Cardiología Intervencionista. Hospital Privado Centro Médico de Córdoba. Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba. Córdoba, Argentina

Tel. 543514688220 - Fax 543514688818

e-mail: alepeirone@yahoo.com

BIBLIOGRAFÍA

1. Eleid M F, Cabalka AK, Malouf J F, Sanon S, Hagler DJ, Rihal CS. Techniques and outcomes for the treatment of paravalvular leak. Circ Cardiovasc Interv 2015;8:e001945. http://doi.org/bcwk

2. Pate GE, Al Zubaidi A, Chandavimol M, Thompson CR, Munt BI, Webb JG. Percutaneous closure of prosthetic paravalvular leaks: case series and review. Catheter Cardiovasc Interv 2006;68:528-33. http://doi.org/d3sqvb

3. Rallidis LS, Moyssakis IE, Ikonomidis I, Nihoyannopoulos P. Natural history of early aortic paraprosthetic regurgitation: A five-year follow-up. Am Heart J 1999;138:351-7. http://doi.org/d4kp6h

4. Tsang W, Weinert L, Kronzon I, Lang RM. Ecocardiografía tridimensional en la evaluación de las válvulas protésicas. Rev Esp Cardiol 2011;64:1-7. http://doi.org/fmz2kq

5. Jones JM, O'Kane H, Gladstone DJ, Sarsam MA, Campalani G, MacGowan S W, et al. Repeat heart valve surgery: risk factors for operative mortality. J Thorac Cardiovasc Surg 2001;122:913-8. http:// doi.org/b7xg3d

6. Millan X, Skaf S, Joseph L, Ruiz C, Garcia E, Smolka G, et al. Transcatheter reduction of paravalvular leaks: A systematic review and meta-analysis. Can J Cardiol 2015;31:260-9. http://doi.org/bcwm