Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

-

Citado por SciELO

Citado por SciELO

Links relacionados

-

Similares en

SciELO

Similares en

SciELO

Compartir

Cuaderno urbano

versión On-line ISSN 1853-3655

Cuad. urbano vol.9 no.9 Resistencia dic. 2010

ARTICULOS ARBITRADOS

EL PODER EN DISPUTA. UNA MIRADA A LAS TENSIONES SURGIDAS EN LA ADMINISTRACIÓN BOGOTANA A COMIENZOS DEL SIGLO XX

Adriana María Suárez Mayorga

Colombiana, historiadora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, magíster en Historia Iberoamericana del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Actualmente es estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y se desempeña como docente de la Universidad de La Salle, institución en la que se encuentra adscrita a la Facultad de Filosofía y Humanidades.

Resumen

Este artículo analiza la tensión existente en la administración bogotana a comienzos del siglo XX en torno a las decisiones adoptadas desde dicho ámbito con respecto al desarrollo urbano capitalino; aunque es indudable que ese devenir fue estimulado por la gradual pérdida de autonomía local que se impuso tras la Regeneración, lo que en este escrito se sostiene, siguiendo las fuentes inéditas recopiladas y analizadas, es que durante esos años el modo de proceder del burgomaestre no siempre respondió (como lo afirma la historiografía tradicional) a las directrices trazadas desde el poder central. Más bien lo que sucedió fue el surgimiento, en las ocasiones en que la cuestión así lo ameritaba (caso del pleito sobre las aguas del río Fucha que aquí se estudia), de una cierta alianza entre el Concejo de Bogotá y la Alcaldía con miras a frenar la injerencia del gobierno nacional en los asuntos de la administración municipal de la capital colombiana.

Palabras clave

Bogotá, Historia urbana, siglo XX, Alcaldía, Concejo Municipal.

Abstract

This article analyzes the tension existing in the district administration of Bogotá at the beginning of the XX Century, in the light of the decisions that were taken by the district's administration regarding the city's urban development. Although there is no doubt that these tensions were provoked by the gradual loss of local autonomy that resulted from the triumph of Regeneración, what isI argued in this paper, according to the unpublished sources compiled and analyzed, is that the behavior of the Mayor did not respond to the directives draw up by the national government, as traditional historiography has conventionally asserted. Instead, alliances between the Mayor and the City Council were made whenever the situation required them (as in the case of the Fucha river, for instance) in order to limit the interference of the national government in the local affairs of the district administration.

Keywords Bogota, urban history, XX Century, mayoralty, city council.

INTRODUCCIÓN

La crisis política que se desencadenó en todo el territorio colombiano a raíz del estallido de la Guerra de los Mil Días (1899-1902) propició el surgimiento de numerosos debates, especialmente estimulados desde la prensa, acerca del rol que debía cumplir la administración capitalina en el restablecimiento del orden nacional. La base de la polémica, aparte de ratificar el reconocimiento de Bogotá como núcleo del progreso del país, también recordaba la importancia que tenía la ciudad como escenario de primera categoría en la consolidación del sistema centralista implementado por la Regeneración.1 La cuestión cardinal por definir dentro de este contexto era quién o quiénes, como individuos que personificaban las instituciones estatales o locales, tenían la potestad de tomar las decisiones que afectaban al desarrollo urbano bogotano. ¿Era el Ejecutivo a través del gobernador de Cundinamarca?, ¿era el alcalde acatando las órdenes de la Gobernación?, ¿o eran los miembros del Concejo que, en su calidad de representantes elegidos por sufragio popular, tenían el deber de responder a la voluntad de los ciudadanos?2

De acuerdo con la historiografía colombiana, la solución a este dilema fomentó, desde finales del siglo XIX hasta comienzos de la centuria siguiente, que el espacio urbano bogotano denotara el nacimiento de una fuerte tensión entre las dos entidades que se disputaban el poder municipal: la Alcaldía y el Concejo. El origen de esto fue la existencia de una clara oposición entre el burgomaestre (funcionario que por ser escogido por el gobierno nacional respondía a los intereses de la esfera central) y los regidores, quienes generalmente habían delimitado su actuación a la tarea de legislar sobre aquellos asuntos que no tocaban la susceptibilidad del aparato estatal (Mejía Pavony, 1999).3 En contraposición a esta aserción, lo que en este escrito se sostiene con base en las fuentes primarias recopiladas, hasta hora inéditas, es que el modo de proceder del burgomaestre durante dicho período no siempre respondió a las directrices trazadas desde el poder central; más bien lo que sucedió fue que, de acuerdo con el tópico que se estuviera debatiendo, la Municipalidad, la Alcaldía y el Ejecutivo entraron en un juego de confrontaciones y negociaciones que a la larga fue el que terminó definiendo la configuración física de la urbe.4

La trascendencia de esta premisa reside en que refuerza la idea de que el rol cumplido por las dos entidades que conformaban la columna vertebral del régimen municipal expresó matices que impiden hablar de la presencia de una fuerte rivalidad entre el alcalde y los cabildantes.5 La inexistencia de ese antagonismo conduce a afirmar que la singularidad del entorno bogotano radicó fundamentalmente -y ésta es la hipótesis que se quiere proponer- en que las acciones adoptadas con respecto al espacio capitalino se tipificaron, en medio de las tensiones exteriorizadas a causa de la disputa entre el poder central y el poder local, por una lógica del poder que se caracterizó por una cierta inclinación (impulsada sobre todo, pero no exclusivamente, desde el gobierno central) a priorizar los intereses privados sobre los públicos.6 En procura de examinar este precepto, metodológicamente la exposición se dividirá en tres apartados: en el primero se explicará brevemente sobre qué bases legislativas se estableció el régimen municipal en la Regeneración; en el segundo, se analizarán de manera detallada cuáles fueron las tensiones que se dieron en el seno de la administración capitalina a comienzos del siglo XX a partir del análisis del litigio que se entabló entre el gobierno local y los usufructuarios de la merced de agua concedida a Don Juan de Alvis; y en el tercero, finalmente, se efectuarán algunas conclusiones acerca de las consecuencias que tuvo esa paulatina injerencia del poder central sobre el municipal en el decurso posterior de la corporación bogotana.

EL PUNTO DE INFLEXIÓN

El régimen municipal que emanó de la Constitución de 1886 estipuló que la «Nación Colombiana», reconstituida en forma de «República Unitaria», estaba dividida en «Departamentos», circunscripciones territoriales que a su vez se fragmentaban «para el servicio administrativo» en «Provincias» y «distritos municipales». En particular, estos últimos debían poseer una Corporación popular (el Concejo) que, siendo elegida por la voluntad de la ciudadanía, contaba con cuatro atribuciones principales: a) «ordenar lo conveniente, por medio de acuerdos o reglamentos interiores», a la gestión distrital; b) «votar, en conformidad con las ordenanzas expedidas» por la Asamblea departamental las «contribuciones y gastos locales»; c) «llevar el movimiento anual de la población»; y d) «formar el censo civil cuando lo dictaminara la ley» (República de Colombia, 1886a [en línea]). Esta norma también decretaba que la función del burgomaestre era actuar como defensor, en su carácter de «agente» de la Gobernación, de la «administración central», definición que no resulta extraña si se tiene en cuenta que el gobernador era descrito como el funcionario que estaba encargado de ejercer «las funciones del Poder Ejecutivo» en el Departamento (República de Colombia, 1886b [en línea]).

En consonancia con la ideología centralista propia del movimiento regenerador, la tónica de la reglamentación emitida después de la sanción de dicha carta magna fue constreñir la acción de los cabildantes. Tal situación alcanzó su punto más álgido en 1888, año en que a raíz de la promulgación de la Ordenanza número 35 que reformaba el régimen político y municipal se decretó, en un esfuerzo palpable por generar instancias de fiscalización, que las determinaciones aprobadas por los concejales tenían que gozar de la aquiescencia de la autoridad municipal y de la departamental (Departamento de Cundinamarca, 1889: 45).7 Esta norma dispuso, en concreto, que todo proyecto de acuerdo presentado en la Municipalidad pasara, en aras de su implementación, por tres fases: a) inicialmente debía ser debatido en dos deliberaciones diferentes para asegurar que la inasistencia a una de las reuniones no fuera impedimento para obtener el beneplácito de los distintos miembros de la entidad; b) tras ser aprobado por la mayoría absoluta de los regidores presentes en cada sesión debía pasar al alcalde, quien se encargaba de revisarlo y devolverlo, si era conveniente, con correcciones y c) en las oportunidades en que esto sucedía, el texto era enviado nuevamente al Concejo con el propósito de que el pleno de la corporación sometiera a discusión las modificaciones propuestas para luego ser remitido otra vez al burgomaestre. Tan pronto como éste estuviera de acuerdo con el documento final, debía sancionarlo y enviarlo al Prefecto, funcionario encargado de despacharlo a la Gobernación con las anotaciones que considerara pertinentes (Departamento de Cundinamarca, 1889: 48).

La última instancia del proceso recaía entonces en el gobernador, pues era él quien basándose en las apreciaciones de su subalterno tenía la facultad de decretar la «aprobación o improbación» del proyecto de acuerdo (Departamento de Cundinamarca, 1889: 48). Es de anotar que en los Artículos 55 y 56 de esta ordenanza también se contemplaba la posibilidad de que cualquier «individuo» pudiera solicitar la suspensión del decreto, petición que sólo podía ser admitida siempre y cuando el ciudadano interesado en la anulación realizara la gestión correspondiente ante la Gobernación durante los quince días siguientes a su expedición, pues una vez vencido este plazo, la reclamación tenía que ser presentada ante el «Juez del Circuito respectivo» (Departamento de Cundinamarca, 1889: 48).

LAS TENSIONES SE DESATAN

Uno de los ejemplos más representativos de las tensiones que se desataron entre el poder central y el poder local a comienzos del siglo XX en Bogotá fue el litigio que sostuvo la administración municipal con los herederos de la merced de agua otorgada a Don Juan de Alvis, un antiguo oficial del régimen colonial. La importancia de este pleito radica en que, aparte de denotar la tendencia atrás mencionada de priorizar los intereses privados sobre los públicos a la hora de concebir el desarrollo urbano capitalino (prueba de lo cual es que, a diferencia de otros procesos entablados en el seno municipal -Consejo de Bogotá, 1891: 186; Consejo de Bogotá, 1897a: 377-383; Consejo de Bogotá, 1897b: 379-380- su resolución fue producto de la intervención directa del presidente), también reúne dos condiciones fundamentales para emprender cualquier investigación histórica: la primera es que es posible rastrearlo de forma más o menos sistemática debido a que en el Archivo de Bogotá (en adelante, ADB) reposa todo un legajo sobre él; y la segunda es que su desenvolvimiento está directamente relacionado con la crisis política, económica y social que atravesó el país justamente en el cambio de centuria.

En esta dirección, cabe subrayar que el contexto específico en el que surgió dicha disputa fue el de una ciudad (como se expresaba en la prensa y en los documentos oficiales de la época) en donde sus «habitantes» no sólo estaban «muriéndose por la falta de agua» (ADB, 1900a: 22)8, sino que además se encontraban «azotados» por los «robos» (La Opinión, 1900a: 118), las epidemias de «viruela y tifo» (La Opinión, 1900b: 183) y los altos precios tanto de las «mercancías extranjeras» (La Opinión, 1900c: 115) como de artículos de primera necesidad, tales como el carbón, materia prima que era utilizada por «el público» para cocinar (La Opinión, 1900d: 239).9

Lógicamente este escenario también se hallaba estrechamente ligado a las repercusiones que el cruento enfrentamiento entre liberales y conservadores había generado en la economía nacional. De hecho, si bien es cierto que las carencias de Bogotá desde el punto de vista urbanístico eran palpables incluso desde años atrás -una de las quejas recurrentes desde finales del siglo XIX era, por ejemplo, que las calles y carreras estaban «mal adoquinadas» lo que ocasionaba que en temporada de lluvias «las vías públicas urbanas» se convirtieran en un lodazal «negro é inmundo» (La Opinión, 1900e: 200)-, también lo es que la «dificilísima situación fiscal» (La Opinión, 1900f: 82) en la que se sumió el país como consecuencia de la Guerra de los Mil Días agudizó aún más los problemas urbanos presentados por el damero bogotano. La paradoja de todo esto fue, empero, que la aludida crisis no impidió que la ciudad iniciara desde entonces un sólido proceso de especulación inmobiliaria que estuvo particularmente incentivado por la demanda de vivienda efectuada por las distintas familias de la elite provincial que llegaban a la capital escapando del conflicto (La Opinión, 1900g: 207).10

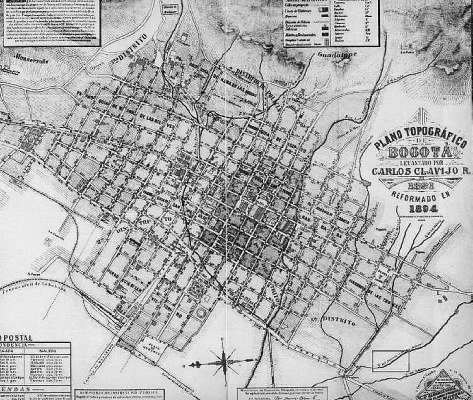

Teniendo en mente lo anterior, es pertinente retornar al tema central de este artículo indicando que la querella contra los herederos de D. Juan de Alvis tuvo su génesis en los últimos meses de 1900, cuando el gerente del Acueducto municipal, Ramón B. Jimeno, comenzó a enviar de forma recurrente distintas comunicaciones a la Municipalidad, a la Alcaldía, e inclusive, al Ministro de Hacienda, para advertir acerca del «peligro» que continuaban «corriendo» buena «parte de los habitantes de Bogotá de carecer del agua suficiente» para «cubrir las principales necesidades de la vida» debido a «la gran escasez» de líquido que presentaban «los ríos San Francisco y Arzobispo», de cuyas corrientes se proveía su empresa (ADB, 1900b: folio 26). El propósito primordial del gerente del acueducto era conseguir, a través de la presión ejercida mediante esos memoriales, que cualquiera de las entidades que tenían la potestad sobre el desarrollo urbano capitalino (pertenecieran a la esfera local o a la nacional) lo autorizaran a tomar del río «San Cristóbal ó Fucha», localizado al sur de la grilla, «una cantidad de agua» que no iba a exceder «de diez y seis pulgadas (16»)» para abastecer «los Barrios de Santa Bárbara y Las Cruces y reforzar el de los cuarteles, hospitales y demás casas de Beneficencia de la Ciudad» (ADB, 1900b: folio 27). Los motivos que daba para justificar dicha carencia eran primordialmente dos: el primero, que «en cada estación de verano el caudal» de los afluentes descendía a niveles inferiores a los que se habían registrado en el año anterior; y el segundo, que las reclamaciones de la ciudadanía para acceder a la prestación del servicio eran cada vez mayores debido al crecimiento ascendente de los bogotanos (ADB, 1900b: folio 26).11 ( Figura 1)

1- Plano de Bogotá, 1894. Localización del río Fucha (Mazuera Villegas, Fernando, 1972: 1)

La estrategia utilizada por Jimeno rindió prontamente sus réditos; al día siguiente de recibido el documento enviado a la corporación municipal, los cabildantes aprobaron en primer debate un proyecto de acuerdo, por medio del cual se revocaba la concesión efectuada por el «Cabildo de Santa Fé, el 13 de Octubre de 1589, de una merced de agua limpia a favor de Don Juan de Alvis» (ADB, 1900c: folio 15). Esta medida suscitó de inmediato la reacción de los dueños del molino de Tres Esquinas, que era precisamente el que se alimentaba de la corriente causante de la querella. En respuesta a dicha determinación, José Domingo Ospina Camacho y Gonzalo Arboleda resolvieron hacer uso del derecho que tenía todo ciudadano a impugnar la legislación expedida por el Concejo y remitieron al Prefecto de la provincia una petición de anulación que fue aceptada rápidamente.12

En consonancia con ello, el 9 de octubre de 1900 llegó al despacho del secretario de la corporación un oficio del burgomaestre, Cipriano Cárdenas, en el que se le comunicaba a los cabildantes que la Prefectura había invalidado la providencia que tan sólo tres días antes él había decretado en relación con «hacer uso de la propiedad que el Distrito» tenía «en las aguas del Fucha» para «satisfacer una urgente necesidad pública» (ADB, 1900d: folio 29). Esta anulación se basaba en el hecho de que, según «la doctrina del parágrafo 3º del artículo 893 del Código Civil» que trataba de «Servidumbres» (ADB, 1900d: folio 29), el dominio pleno de las aguas del río era de los demandantes y no del Municipio. Lo verdaderamente llamativo de esta comunicación era que allí el alcalde alentaba a los regidores para que protestaran contra esa decisión, exhortación que a la postre le significó su salida del puesto. En efecto, el mismo día en que La Opinión daba la noticia de la revocatoria de la «Resolución sobre la nueva provisión de agua» (La Opinión, 1900h: 183), también anunciaba que «el Sr. Cipriano Cárdenas, distinguido conservador que con tanto acierto y patriotismo venía desempeñando la Alcaldía de Bogotá desde el 2 de Agosto» pasado, se había «separado de dicho cargo». En su reemplazo había sido designado «el Sr. Ricardo Morales T., conservador entusiasta y desinteresado, quien seguramente» iba a dejar «satisfechos á los bogotanos» en el ejercicio «de sus funciones» (La Opinión, 1900i: 183).

La defensa que para entonces había construido Gonzalo Arboleda en relación con los derechos que tenía sobre las aguas del río se sustentaba primordialmente en la tesis de que la Municipalidad no tenía la autoridad de anular la merced otorgada durante el período colonial, precisamente porque «en virtud de la toma y la ocupación de las Indias Occidentales por la Nación española, la Corona de aquel reino» había adquirido como «único y exclusivo propietario el dominio civil de todas las tierras, pastos, montes y aguas del territorio conquistado», tal como se podía corroborar en «las diversas pragmáticas» que figuraban en la «Recopilación de Indias» (Arboleda, 1900a: 188). En su argumentación él también resaltaba que en procura de estimular el asentamiento de los peninsulares en tierras americanas, la monarquía española prontamente había decretado que se «cediesen los derechos de dominio y propiedad de porciones de tierra y de concesiones de agua por medio de mercedes», modo de proceder que tres siglos después había propiciado que no existiera en la «América española ni un solo pedazo de tierra apropiado que» no tuviera «por primer título» una cesión «hecha por el Rey de España por medio de los funcionarios que» él mismo había nombrado «en sus colonias» (Arboleda, 1900a: 188).

En el fondo, a lo que apuntaba todo el discurso era a establecer que la autorización dada a Don Juan de Alvis era completamente válida, pues en vista de que la legislación hispánica decretaba que toda «petición hecha al Virrey ó Presidente» debía resolverse habiendo escuchado el «dictamen de los Cabildos ó Ayuntamientos», era evidente que la cesión en cuestión había sido ratificada por instancias propias tanto del gobierno central como del local (Arboleda, 1900a: 188). Este comentario estaba igualmente acompañado de una oferta de venta o en su defecto de indemnización. Es así como, arguyendo que era consciente de la carencia del líquido que sufría la capital, Arboleda agregaba que si la urbe requería con urgencia de esas aguas «para el servicio de la población», «los dueños del Molino» no iban a «sobreponerse á las necesidades públicas», aunque creían «de estricta justicia, so pena de socavar el derecho de propiedad en el país», que tenían que ser compensados no por el valor de la corriente (que según sus apreciaciones «sería una suma enorme»), sino por «el perjuicio que les acarrearía» su ocupación (Arboleda, 1900a: 188).

La estocada final de su disertación sugería que «la riqueza del Municipio de Bogotá y de los habitantes que se beneficiaran con la corriente de agua alcanzaba quizá» la suma de «centenares de millones de pesos», mientras que «la riqueza» de los propietarios de la merced únicamente se reducía al valor de su propiedad, motivo por el cual no parecía justo ni «equitativo ni natural que la parte rica» se negara a hacer «un sacrificio relativamente pequeñísimo para satisfacer una necesidad imperiosa» y por el contrario, se empeñara en «arruinar á individuos particulares, arrebatándoles no sólo su capital sino su industria» (Arboleda, 1900a: 188). Lógicamente, lo que a la postre se estaba denunciando con esta aseveración era que la Municipalidad, tomando como pretexto los tiempos de guerra, se había negado a hacerles una propuesta firme de compraventa, o bien de «todo el fundo», o bien de la merced, impidiendo de esta forma que se llegara a una negociación basada en el monto estipulado según un «avalúo equitativo ó por convenio entre las partes» (Arboleda, 1900a: 188).

En realidad, tal acusación ponía sobre la mesa dos tópicos que en la actualidad son esenciales para entender la administración capitalina de comienzos del siglo XX: el primero era el recelo que despertaba entre ciertos sectores de la sociedad colombiana la corporación municipal, desconfianza que se exteriorizaba en Arboleda cuando argumentaba que los cabildantes estaban aprovechando el estado de guerra en el que se encontraba la nación colombiana para conseguir gratuitamente la obtención del líquido. Incluso, llama la atención que un mes antes de que se publicara su comunicación, uno de los editorialistas de La Opinión hubiera escrito un artículo (aprovechando que en esos días habían «tomado posesión los nuevos miembros» de esa «importante entidad») en el que criticaba ferozmente la actuación de los regidores. Según sus palabras, la tónica reinante de las sesiones del Cabildo, luego de pasada «la agitación política» que generaban los comicios, era la ausencia de concurrentes. «En las noches designadas» para las reuniones, se veía «luz, pero muy poca animación»: el «Secretario» arreglaba «los papeles», preparaba «el acta de una antiquísima» deliberación, «el portero» bostezaba y dormía; «los escribientes» fumaban «cigarrillo» y algunos de «los Sres. Concejeros» se asomaban «á la puerta del salón, y con voz soñolienta y perezosa», le decían «al Secretario, que siendo avanzada la hora» se retiraban porque «las comisiones» que tenían «á su cargo» eran «numerosas y trabajosísimas», y que como no había quórum para iniciar las deliberaciones», no las podían «despachar» (La Opinión, 1900j: 73).

El segundo era el desorden administrativo que imperaba en todas las instituciones pertenecientes a la República, factor al que Arboleda también hacía alusión cuando aseguraba que no podía presentar los documentos sobre los que estaba sustentada su defensa debido justamente al incendio que había sufrido «el edificio en que se hallaba el archivo del Virreinato» (Arboleda, 1900b: 228).13 La crítica más recurrente de la prensa con respecto a este tema se basaba en la premisa de que tanto el déficit fiscal producido por el conflicto interno, como la excesiva emisión de papel moneda generada a raíz de él eran en buena parte consecuencia de la falta de un «inventario» detallado del «estado de las rentas», «las deudas y gastos de la Nación» (La Opinión, 1900k: 101) que permitiera al «Gobierno» definir «á punto fijo á cuánto» ascendía «el valor de los contratos» que faltaban «por cumplir» y cuál era el monto exacto de dicha emisión (La Opinión, 1900l: 82).14

La refutación a los planteos de Gonzalo Arboleda no se demoró mucho en aparecer; cinco días más tarde, el propio Cipriano Cárdenas publicó un informe en el que se cuestionaban varias de las tesis por aquél formuladas. El eje de sus reflexiones giraba en torno a la potestad que supuestamente había tenido el monarca español para otorgar la merced; de hecho, dudando de las palabras del demandante, el ex-burgomaestre aseveraba que eran las «autoridades del Distrito» las que tenían la obligación de «fundar las providencias» que se debían «adoptar en relación» con dicha concesión (Cárdenas, 1900: 204). Tomando como referencia el «Protocolo de 1589», Cárdenas afirmaba cuatro cosas: a) que la merced en disputa era revocable; b) que era justo revocarla, no sólo por ilegal sino porque el público de la ciudad necesitaba urgentemente el agua «materia de la concesión»; c) que los concesionarios de la merced, desde D. Juan de Alvis hasta los actuales, debían reconocer que el Distrito hubiera dejado a un lado sus propios requerimientos por más de 300 años, «con generosidad imprudente» y d) que aunque la actuación de tales individuos hubiera sido de buena fe, esto no constituía «prescripción en su favor, porque los bienes comunes» eran «imprescriptibles» (Cárdenas, 1900: 204).15

En el seno de la corporación municipal el estudio del pleito fue encomendado al concejero Manuel José Barón, quien -cimentándose en una exposición detallada del régimen legal instituido en territorio americano por el imperio hispánico- estableció (concordando con uno de los puntos aludidos por Cárdenas) que «en virtud de las leyes españolas» que habían regido el país hasta hacía «poco tiempo», «los bienes de uso común, como los ríos, los caminos y los puertos no se podían enajenar, ni tampoco adquirir por prescripción». Esto quería decir, por consiguiente, que era la administración municipal la propietaria del río, pues era consabido que las mercedes otorgadas en el período colonial «por las autoridades que tenían la facultad de hacerlas no» eran «donaciones irrevocables y perpetuas», sino por el contrario, eran «concesiones revocables y temporales» que podían y debían «cesar» una vez dejaran «de existir las circunstancias» que las habían motivado «ó cuando» se presentaran otras que exigieran «imperiosamente disposiciones diferentes» (ABD, 1900a: folios 18 y 21). Tal raciocinio estaba en consecuencia encaminado a demostrar que aunque en las épocas remotas de «D. Juan de Alvis la merced hecha a éste» había sido «beneficiosa para la ciudad» no sólo porque gracias a ella se había logrado satisfacer la «necesidad de proveer de harina á los habitantes», sino también porque el otorgamiento de ese privilegio no había tenido una incidencia negativa en el caudal del río, ahora las condiciones eran completamente distintas (ABD, 1900a: folio 22).

La solidez de los planteamientos efectuados por el regidor propició la aprobación unánime en segundo debate del proyecto, el cual salió a la luz pública con el nombre de Acuerdo número 15 de 1900 (Consejo Municipal de Bogotá, 1902a: 117). Su impugnación, ocurrida días después, fue acometida esta vez por el gobernador de Cundinamarca, quien fundamentó su rechazo en los conceptos emitidos por los abogados Antonio José Cadavid y Santiago Ospina, quienes habían sido escogidos por su despacho para examinar la legalidad de la resolución. La esencia del problema, o sea, sobre quién recaía la responsabilidad de tomar dicha decisión quedaba según ellos finiquitada una vez que se esclarecía que la autoridad de establecer a quién concernía la jurisdicción del río no era del gobierno local, sino del central (Consejo Municipal de Bogotá, 1902b: 118-119).

En medio de este dilema el entonces alcalde, Ricardo Morales Tobar, envió una comunicación a los regidores en la que se les animaba a solicitar el auxilio de «doscientos mil pesos ($200.000)» que el «Poder Legislativo de la República» había determinado, haciendo uso de «la autorización que le confería la Ley 143 de 1896», para facilitar «la provisión de aguas» para Bogotá (ADB, 1900d: folio 31). La comisión nombrada para «entenderse» sobre este tópico con el «Sr. Ministro» de Hacienda (ADB, 1900d: folio 31) logró que el 3 de diciembre de 1900, D. Pedro Antonio Molina mandara un oficio a la corporación con el propósito de ofrecer sus servicios para «coadyuvar» a «adquirir las aguas necesarias» que los habitantes de «la ciudad» requirieran, colaboración que sin embargo estaba condicionada a que la Municipalidad estuviera «dispuesta a gestionar lo conveniente con la Compañía del Acueducto en el sentido de reformar los contratos celebrados» para que la cesión que llegara a adquirir el Gobierno no fuera «enteramente gratuita» (ADB, 1900e: folio 32). Lo interesante de esta situación es que, en lo sucesivo, cada vez que aquel organismo recibía los memoriales de dicho funcionario la respuesta de los cabildantes fue siempre la misma: a saber, que la institución agradecía «debidamente el interés» manifestado en lo tocante al «asunto del agua» para la capital, pero que consideraba «innecesario» que los congresistas de la nación emplearan la potestad que le otorgaba aquella norma en vista de que el Concejo ya había acordado que «las aguas del río San Cristóbal» le pertenecían «al Municipio» (ADB, 1900e: folio 34-35).

En contravía a lo que en principio podría pensarse, el litigio alrededor de la cesión no se terminó con la anulación del acuerdo por parte de la Gobernación, sino que adoptó tintes más específicos. En conformidad con lo dispuesto por la legislación, el expediente llegó hasta el Poder Judicial, que era la última instancia legal a la que se podía recurrir. Lo curioso de este proceso es que no fue fácil encontrar abogados que aceptaran estudiar el asunto, pues según la respuesta dada por Jesús Rozo Ospina -uno de los letrados que se había excusado de tomar el caso- no sólo los «tiempos» que corrían eran poco «propicios para la reclamación de la justicia y para obtener el reconocimiento y efectividad del derecho», sino que además él no se sentía, «por propia experiencia», con «la libertad» que se necesitaba «para emitir opiniones relacionadas con intereses de personas poderosas» (ADB, 1900f: folio 43).16

Finalmente, la sentencia del Tribunal Superior de Cundinamarca, ente acreditado para revisar el dictamen del «Juez 6º Civil del Circuito», que era quien había asumido el litigio en acatamiento del «artículo 220 de la Ley 147 de 1888», tardó dos años más en producirse. En ella se proclamaba que era «válido el Acuerdo número 15 de 1900», el cual revocaba «la merced de aguas» concedida a Don Juan de Alvis que estaba siendo usufructuada en ese momento por los «propietarios del molino de Tres Esquinas», porque aunque dicha magistratura no podía definir con exactitud qué autoridad del régimen colonial había otorgado la gracia (es decir, si había sido el «Presidente de la Nueva Granada ó el Cabildo de Santa Fé»), lo que sí podía establecer era que la medida adoptada ni era ilegal (no iba, en consecuencia, en contra de la Constitución o de la reglamentación vigente) ni superaba las atribuciones consignadas a la Municipalidad puesto que, como esta corporación tenía dentro de sus funciones «acordar lo conveniente á la prosperidad del Distrito», era «claro que al dictar el acuerdo referido» había obrado «dentro de la órbita de sus facultades» (ADB, 1902a: folio 61-65).

Empero, contraviniendo la legislación vigente, la contienda no terminó ahí: el 23 de abril de 1902 llegó al despacho del burgomaestre una carta de carácter privado (como se remarcaba explícitamente en el manuscrito correspondiente) redactada por el presidente de la nación, Dr. José Manuel Marroquín.17 La carta, lejos de ser una mera formalidad, tenía como propósito exigirle al alcalde que se abstuviera de «dar cumplimiento» a la disposición aprobada por la Municipalidad que le ordenaba tomar sin demora las aguas «de la acequia de los molinos» con el fin de entregarla «a la Compañía del Acueducto», mandato que aquél justificaba alegando que era evidente que dicha proposición había sido decretada con el único propósito de «burlar y dejar sin efecto una del Gobierno Nacional» (ADB, 1902b: folio 70). El inmediato acatamiento de esta orden cerraba así la querella por regresar al distrito la propiedad de un bien municipal.

EL PLANTEAMIENTO FINAL

Lo que se puede inferir a la luz de la exposición anterior es que la tensión entre el poder central y el poder local en la administración capitalina de comienzos del siglo XX fue un hecho consumado cuyos límites, a pesar de estar fijados claramente en la norma, podían ser fácilmente transgredidos. Ciertamente, lo que denotan las fuentes es que en los meses siguientes al envío de la misiva del presidente la actuación de los organismos municipales se limitó a emprender los trámites correspondientes a la indemnización que la corporación le otorgaría a los señores Gonzalo Arboleda y Domingo Ospina Camacho por «ceder» a la urbe «el derecho» que tenían a usar las aguas del Fucha. Las condiciones impuestas para llevar a cabo la transacción contemplaban que se les otorgara además «una pequeña corriente para el servicio del predio» y para la «provisión del motor que» se tendría que «montar en reemplazo á la actual rueda hidráulica» que operaba el molino (ADB, 1902c: folio 67). La anuencia de los regidores tanto al pago de la compensación como a la entrega de una parte de la corriente del río no sólo selló definitivamente el litigio en cuestión, sino que también hizo ostensible el alto grado de injerencia que el Ejecutivo había alcanzado en los asuntos municipales gracias al centralismo instaurado por la Regeneración.

En tal dirección es pertinente remarcar que, contrario a lo que afirma la historiografía tradicional, el antagonismo percibido durante el cambio de centuria en la administración capitalina no siempre enfrentó a la Alcaldía con el Concejo, sino que -tal como lo corrobora la querella aquí estudiada- en los casos en que fue necesario ambos entes entraron en una suerte de alianza con miras a anteponer el bienestar de la población bogotana frente a los intereses de los particulares. Indudablemente, este modo de proceder no puede discernirse por fuera de la realidad en la que estaba sumida el país: de hecho, en el ámbito concreto de los herederos de la merced concedida a D. Juan de Alvis, esa preeminencia de lo público sobre lo privado únicamente adquiere su sentido si se toman en consideración los efectos ocasionados por la Guerra de los Mil Días no sólo en el erario nacional sino especialmente en «el manejo de los negocios del Estado» (La Opinión, 1900k: 101), rubro este último que desde la presidencia de Miguel Antonio Caro (1892-1898) había quedado exclusivamente en manos del partido conservador.

Esta última observación igualmente explica por qué no resulta extraño constatar que apellidarse Ospina Camacho o Arboleda significara un valor agregado para efectos de hacer impugnaciones a los decretos emitidos por la Municipalidad. En efecto, lo que demuestran los documentos es que la tónica de la época -dentro de la esfera capitalina- consistió en que la pertenencia a una determinada familia de la elite conservadora le asegurara a estos individuos un plus con el que cualquier ciudadano común no podía contar. Es más, es justamente la asunción de esta idea la que faculta para comprender hacia dónde apuntaba la insistencia del gobierno central por impedir la sanción del acuerdo propuesto por los cabildantes, así como también por qué las fuentes de agua de la urbe no fueron consideradas por la presidencia como un bien municipal.

Finalmente, aunque es palmario que el respaldo de la corte a la gestión de los concejales representó una cierta victoria para el poder local, la verdad es que a largo plazo esa decisión acabó simbolizando un oscuro vaticinio de los acontecimientos que se iban a desencadenar a partir de 1905, cuando tras la victoria electoral del general Rafael Reyes en las urnas el recién nombrado mandatario determinó, por medio del Decreto 509 de 1905, el cierre del Concejo (Consejo Municipal de Bogotá, 1905 [en línea]). La consecuente sustitución del único ente de elección popular que funcionaba en la administración local por un «Consejo Administrativo» compuesto de diez miembros (cinco principales más cinco suplentes), elegidos directamente por el Ejecutivo, rubricaba de esta forma el triunfo del gobierno nacional sobre el municipal en la administración bogotana.

1 La Regeneración fue el nombre que adoptó la ideología de gobierno instaurada por el presidente Rafael Núñez a partir de 1886 (Martínez, 2001: 433). La relación progreso económico y construcción de la nación a finales del siglo XIX se entiende aquí siguiendo los postulados de Benedict Anderson (Anderson, 1983) y Mauricio Tenorio Trillo (Tenorio Trillo, 1996).

2- De acuerdo con la Constitución de 1886 los miembros de los Concejos Municipales podían ser elegidos por todos los colombianos varones mayores de 21 años que ejercieran profesión, arte u oficio, o que tuvieran ocupación lícita u otro medio legítimo y conocido de subsistencia (República de Colombia, 1985: 27). Cabe advertir que la palabra Concejo aquí va a ser escrita tanto con c como con s, ya que en los documentos de la época se emplean ambos vocablos.

3- La palabra regidor es frecuentemente utilizada en las fuentes de finales del siglo XIX y comienzos del XX como sinónimo de concejal; un ejemplo de ello es el informe elaborado en 1892 por el presidente saliente del Concejo (Rubio S., 1892).

4- Cuando se habla de las fuentes primarias recopiladas se está haciendo referencia a la correspondencia, las actas, los proyectos de acuerdo y los decretos sancionados por el Consejo Municipal de Bogotá a comienzos del siglo XX, así como a la prensa del período en estudio.

5- El caso de Buenos Aires presenta un contraste interesante con respecto a Bogotá, pues en el ámbito porteño sí existió un marcado antagonismo entre la Intendencia (equivalente a la Alcaldía en el ámbito colombiano) y el Honorable Concejo Deliberante (equivalente al Concejo Municipal). Sobre esta cuestión ver los textos de Luciano de Privitellio (Privitellio, 2003) y de Adrián Gorelik (Gorelik, 2004).

6- La presencia de esa lógica del poder en el contexto bogotano ocasionó, entre otras cosas, que fuera imposible poner en marcha los distintos proyectos de planificación elaborados para la ciudad durante la primera mitad del siglo XX. Frente a esto es pertinente advertir que debido a las limitaciones de espacio, aquí sólo se analizará un aspecto muy pequeño del problema, así que si se quiere profundizar en el tema se recomienda remitirse a una investigación previa (Suárez Mayorga, 2006a).

7- En este marco, la «acción administrativa en el distrito» recaía en el burgomaestre, quien siendo al mismo tiempo —como lo expresaba el Artículo 200 de la Constitución de 1886— «mandatario del pueblo» y emisario de la Gobernación (República de Colombia, 1886 [en línea]), tenía que cumplir con facultades tales como: a) cuidar que el «Consejo Municipal» se reuniera en las «épocas fijadas por la ley» y ejerciera «oportunamente los deberes de su cargo»; b) convocar a la corporación a sesiones extraordinarias cuando fuera necesario; c) presentar el proyecto de «Presupuesto de Rentas y Gastos del Municipio» y d) cumplir y hacer cumplir «las leyes, ordenanzas y disposiciones superiores» (Departamento de Cundinamarca, 1889: 43-44).

8-Es importante advertir que la escasez de agua en Bogotá fue un problema recurrente en la ciudad desde finales del siglo XIX; incluso, en 1896 el Senado de la Repú-blica expidió la Ley 143 del 26 de noviembre, por medio de la cual se «autorizaba al Gobierno para comprar agua potable para el abasto de Bogotá» (Diario Oficial, 1896: 1240).

9- La Opinión era un periódico capitalino, de carácter «semioficial», que estaba dirigido por Gerardo Arrubla (1872-1946), uno de los historiadores colombianos más influyentes de la primera mitad del siglo XX. Vale la pena resaltar que la revisión sistemática de este diario durante el año 1900, llevada a cabo para la elaboración del presente texto, proporciona distintos ejemplos de la situación imperante; empero, en aras de no extender demasiado la citación del escrito, aquí sólo se va a señalar una referencia.

10- En lo tocante a los efectos de la guerra, ver especialmente los escritos de Thomas Fischer (Fis-cher, 2001) y de Aída Martínez Carreño (Martínez Carreño, 1999).

11- De acuerdo con los datos proporcionados por Mejía, la población bogotana en 1898 era aproximadamente de 78000 habitantes; sin embargo, hay que tomar con cautela esta cifra porque representa un descenso importante con respecto al año de 1881, cuando había 84723 habitantes (Mejía Pavony, 1999: 352 y 293).

12- José Domingo Ospina Cama-cho (1843-1908) fue un abogado bogotano que cursó sus estudios en el colegio de San Bartolomé, prestigioso centro de enseñanza que se caracterizaba por reunir en sus aulas a los hijos de la elite nacional. Fue miembro del partido conservador y ejerció diferentes cargos en el gobierno central; en concreto, fue secretario de Gobierno del Estado de Antioquia en 1885, Ministro de Instrucción pública entre 1886 y 1887 y Gobernador de Boyacá en 1888 (Ospina Camacho, s.f. [en línea]).

13- El edificio conocido como las Galerías Arrubla, que era en donde funcionaba la Casa Municipal y el Archivo de la ciudad, se incendió el 20 de mayo de 1900 dejando «pérdidas materiales por más de cinco millones de pesos» (Suárez Mayorga, 2006b: 91).

14- Tal es la razón por la cual es imposible presentar cifras exactas o cuadros estadísticos que corroboren de manera cuantitativa algunas de las afirmaciones que han sido tratadas a lo largo del artículo; sin duda, esta labor aún es una tarea pendiente para los historiadores urbanos bogotanos.

15- La réplica de Arboleda a estos planteamientos se produjo una semana más tarde. Citando la Recopilación de Indias, continuó asegurando que era el Virrey y no el Cabildo el «único facultado por la Corona de España para hacer estas mercedes», así que todas las conclusiones efectuadas por el ex-alcalde estaban completamente fuera de lugar (Arboleda, 1900b: 228).

16- Es importante enfatizar que Rozo Ospina no fue el único que se excusó, ya que —como consta en otro folio— Pedro Barreto también rechazó el encargo diciendo que tenía «que gestionar asuntos de importancia» que le iban a quitar mucho tiempo (ADB, 1901: folio 44).

17- José Manuel Marroquín asumió como presidente el 31 de julio de 1900, fecha en la que los conservadores históricos decidieron apoyar al entonces vicepresidente para que depusiera al gobernante legítimamente elegido, Manuel Antonio Sanclemente, en vista de su incapacidad para gobernar el país desde Bogotá, ya que por cuestiones de salud éste había tenido que fijar su residencia fuera de la capital.

BIBLIOGRAFÍA

Fuentes primarias

CONSEJO DE BOGOTÁ (1891). Acuerdo Número 9 de 1890. En: Acuerdos expedidos por el Consejo Municipal de Bogotá, 1889 a 1890. Imprenta Nacional, Bogotá. [ Links ]

CONSEJO DE BOGOTÁ (1897a). Acuerdo Número 12 de 1896. En: Acuerdos expedidos por el Consejo Municipal de Bogotá, 1891 a 1896. Imprenta Nacional, Bogotá.

CONSEJO DE BOGOTÁ (1897b). Nota del Prefecto de la ciudad. No. 1853. Bogotá, 7 de octubre de 1896. En: Acuerdos expedidos por el Consejo Municipal de Bogotá, 1891 a 1896. Imprenta Nacional, Bogotá.

CONSEJO MUNICIPAL DE BOGOTÁ (1902a). Acuerdo número 15 de 1900. En: Acuerdos expedidos por el Consejo Municipal de Bogotá, 1897 a 1901. Imprenta Nacional, Bogotá.

CONSEJO MUNICIPAL DE BOGOTÁ (1902b). Concepto de los señores abogados Antonio José Cadavid y Santiago Ospina. En: Acuerdos expedidos por el Consejo Municipal de Bogotá, 1897 a 1901. Imprenta Nacional, Bogotá.

DIARIO OFICIAL (1896). Ley 143 de 1896. Bogotá, Sábado 26 de diciembre. No. 10.219, p. 1240.

ADB (1900a). Informe del Señor Concejero Manuel José Barón. Folios 16-23. Bogotá, diciembre 3.

ADB (1900b). Compañía del Acueducto de Bogotá. Carta del Gerente, Ramón Jimeno. Folios 26-27. Bogotá, Octubre 4.

ADB (1900c). Proyecto de Acuerdo por el cual se revoca una concesión. Folio 15. Bogotá, octubre 5.

ADB (1900d). Misiva del Alcalde Ricardo Morales T. al Secretario Municipal. Folio 31. Bogotá, diciembre 3.

ADB (1900e). Oficio No. 399-J del Ministro de Hacienda, Pedro Antonio Molina, al Señor Presidente del H. Concejo Municipal. Folios 32-33. Bogotá, diciembre 3.

ADB (1900f). Misiva de D. Jesús Rozo Ospina al Señor Secretario de la Municipalidad de Bogotá. Folio 43. Bogotá, diciembre 28.

ADB (1901). Misiva de D. Pedro Barreto al Señor Secretario del Honorable Concejo Municipal de Bogotá. Folio 44. Bogotá, mayo 14.

ADB (1902a). Resolución de la Fiscalía del Tribunal Superior de Cundinamarca al Señor Presidente del Concejo Municipal de Bogotá. Folios 61-65. Oficio No. 230. Bogotá, febrero 26.

ADB (1902b). Vicepresidencia de la República. Privado. Señor Alcalde de la Ciudad. Folio 70. Bogotá, abril 24.

ADB (1902c). Misiva de D. Gonzalo Arboleda al Señor Presidente del Consejo Municipal de Bogotá. Folio 67. Bogotá, abril 23.

ARBOLEDA, Gonzalo (1900a). Remitidos. Aguas del Fucha. En: La Opinión. Bogotá, sábado 13 de Octubre, p. 188.

ARBOLEDA, Gonzalo (1900b) Remitidos. Aguas del Fucha. En: La Opinión. Bogotá, jueves 25 de Octubre, p. 228.

CÁRDENAS, Cipriano (1900). Remitidos. Aguas del Fucha. En: La Opinión. Bogotá, jueves 18 de octubre, p. 204.

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (1889). Ordenanzas del Departamento de Cundinamarca expedidas por la Asamblea de 1888 y Códigos, de Policía y Político Municipal seguidos de algunas Leyes Nacionales y Decretos del Poder Ejecutivo. Imprenta de «La Luz», Bogotá. LA OPINIÓN (1900a). Los pájaros tiran á las escopetas. Bogotá, lunes 24 de septiembre, p. 118.

________ (1900b). Viruela y tifo. Bogotá, viernes 12 de octubre, p. 183.

________ (1900c). Los precios. Bogotá, sábado 22 de septiembre, p. 115.

________ (1900d). Comeremos crudo. Bogotá, lunes 29 de octubre, p. 239.

________ (1900e). Pavimentos. Bogotá, miércoles 17 de octubre, p. 200.

________ (1900f). Notas editoriales. La administración. Bogotá, jueves 13 de septiembre, p. 81-82.

________ (1900g). Arrendamientos. Bogotá, viernes 19 de octubre, p. 207.

________ (1900h). Revocatoria. Bogotá, viernes 12 de octubre, p. 183.

________ (1900i). Alcalde de Bogotá. Bogotá, viernes 12 de octubre, p. 183.

________ (1900j). Consejo Municipal. Bogotá, martes 11 de septiembre, p. 73.

________ (1900k). Notas editoriales. La administración. Bogotá, miércoles 19 de septiembre, p. 101.

________ (1900l). Notas editoriales. La administración. Bogotá, jueves 13 de septiembre, p. 82.

RUBIO S, LUIS (1892). Informe que el presidente del Concejo Municipal saliente presenta a los Honorables miembros del Concejo que se instala en esta fecha. Imprenta de la Nación, Bogotá.

Fuentes secundarias

ANDERSON, Benedict (1983) Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. Fondo de Cultura Económica, México.

FISCHER, Thomas (2001). «De la guerra de los Mil Días a la pérdida de Panamá», p. 75-104. En: SÁNCHEZ, Gonzalo y Mario AGUILERA (Editores). Memoria de un país en guerra. Los Mil Días, 1899-1902. IEPRI-Editorial Planeta, Bogotá.

GORELIK, Adrián (2004) La grilla y el parque. Espacio público y cultura urbana en Buenos Aires. Universidad Nacional de Quilmes, Argentina.

MARTÍNEZ, Frederic (2001) El nacionalismo cosmopolita. La referencia europea en la construcción nacional en Colombia, 1845-1900. Banco de la República e Instituto Francés de Estudios Andinos, Bogotá.

MARTÍNEZ CARREÑO, Aída (1999) La guerra de los Mil Días. Testimonios de sus protagonistas. Editorial Planeta, Bogotá.

MAZUERA VILLEGAS, Fernando (1972) Cuento mi vida. Imprenta Canal Ramírez-Antares, Bogotá.

MEJÍA PAVONY, Germán (1999) Los años del cambio. Historia urbana de Bogotá, 1820-1910. CEJA, Bogotá.

PRIVITELLIO, Luciano de (2003) Vecinos y Ciudadanos. Política y sociedad en la Buenos Aires de entreguerras. Siglo XXI Editores, Argentina.

REPÚBLICA DE COLOMBIA (1985) Constitución Política de la República de Colombia, 1886. Artículos 172 y 173 del Título XVII (De las elecciones). Litografía Arco, Bogotá.

SUÁREZ MAYORGA, Adriana María (2006a) La ciudad de los elegidos. Crecimiento urbano, jerarquización social y poder político. Bogotá, 1910-1950. Editorial Guadalupe, Colombia. (2006b) La escenificación del poder en el espacio urbano capitalino. Bogotá, 1870-1910. Tesis de Maestría en Historia. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Colombia.

TENORIO TRILLO, Mauricio (1996) Artilugio de la nación moderna. México en las exposiciones universales, 1880-1930. Fondo de Cultura Económica, México.

Documentos en línea

CONSEJO MUNICIPAL DE BOGOTÁ (1905). Decreto 509 de 1905. En: http:// www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13467 [consultada el 17 de julio de 2009 a la 1.00 p.m.].

OSPINA CAMACHO, JOSÉ DOMINGO (s.f). Biblioteca virtual de la Luis Ángel Arango. En: http://www.lablaa.org/blaavirtual/publicacionesbanrep/boletin/boleti4/bol5/investi.htm [consultada el 20 de febrero de 2010 a las 11.29 p.m.].

REPÚBLICA DE COLOMBIA (1886a). Constitución de 1886 (5 de agosto de 1886). Artículos 198, 199 y 200 del Título XVIII (De la administración departamental y municipal). En: http:// www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/68062733439359617422202/p0000001.htm#I_19 [consultada el 2 de septiembre de 2009 a las 11.10 a.m.].

REPÚBLICA DE COLOMBIA (1886b). Constitución de 1886 (5 de agosto de 1886). Artículos 200 y 193 del Título XVIII (De la administración departamental y municipal). En http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/68062733439359617422202/p0000001.htm#I_19 [consultada el 2 de septiembre de 2009 a las 11.10 a.m.].